宗教是人类社会发展到一定历史阶段所出现的一种文化现象,蕴含着物质文化和精神文化的诸多方面。在《新教伦理与资本主义精神》这部经典著作中,马克斯·韦伯从宗教伦理的角度解释了欧洲资本主义历史形成的内在本源,并指出世俗活动的宗教化和商业获利的合法化直接导致了西方资本主义精神的萌芽,进一步促进了资本主义的发展。在此基础上,学者们逐步开始从宗教文化的角度,探求资本主义经济发展背后的内在精神动力,涌现了大量论述宗教与经济增长关系的研究成果(Azzi and Ehrenber, 1975;Tomes,1984)。

20世纪后期,随着宗教学研究范式由世俗化理论向宗教市场理论转变,宗教与社会学、心理学、组织学以及金融学等领域的联系也愈加紧密。总结来看,早期的研究成果多采取规范性讨论来阐述宗教对个体行为及组织管理实践的意义,以及以跨国层面的研究背景,分析宗教对国家宏观经济发展的促进作用(Iannaccone,1998;Stulz and Williamson, 2003)。随着对宗教研究的不断深入,越来越多的学者开始由宏观视角(如分析宗教对国家宏观经济发展的影响效应)转向微观层面(如考察宗教对企业这一重要社会经济组织的作用机理),试图通过探究企业发挥的枢纽角色来进一步明晰宗教作用于经济发展的微观路径(Hilary and Hui, 2009;McGuire et al., 2012)。

全球价值观调查(World Value Survey)数据显示,近年来我国宗教团体规模、信教人数及宗教活动场所数量呈显著攀升趋势。据国家宗教事务局统计,截至2015年,我国道教活动场所数量为8269个,佛教活动场所更是高达33652个①。可以说,“宗教热”已悄然兴起,构成了公共文化之外的重要文化组成部分(阮荣平等,2010),这为我们的研提供了良好的现实背景。同时,关注宗教问题也符合我国新时期的文化战略发展要求。在党的十八大以及十九大会议中,党中央明确指出,信仰及宗教已成为我国当前促进文化自信和社会和谐的重要因素,并进一步强调了推进文化创新的重要性,要坚持我国宗教的中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。相比国外制度化宗教的特点,中国主要以弥散性宗教为主。“中华民族是融合的、兼容并蓄的,一定要将外来的本土化。佛教是外来的,只有将其与中国特色相结合,才能更好的发挥其积极作用。”(参见2013年11月26日习近平总书记在曲阜孔府考察时的重要讲话) ②。因此,通过总结和借鉴现有西方的经验成果并综合考虑我国特色国情,选择性地运用和推广西方研究发展中得出的理论具有重要的现实意义。

① 数据来源:http://www.sara.gov.cn/xxgk/gknb/333218.htm

② 网址链接:https://wenku.baidu.com/view/073c308ae2bd960591c67772.html

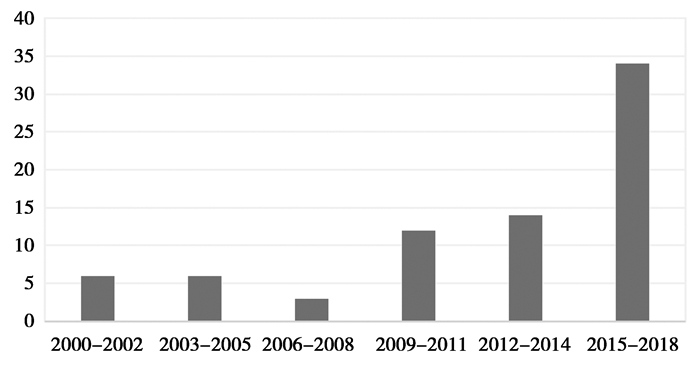

本文首先汇总了现有研究成果,运用百度学术、GOOGLE、CNKI等搜索引擎,以“religion”、“corporate risk taking”、“business ethics”、“finance”等作为检索关键词,对2000-2018这一时间跨度内的相关研究进行了检索和总结,得到国内外相关主题的文献共计75篇(如图 1所示)。分析现有研究成果,我们发现:(1)以往研究多以规范性讨论来分析宗教的影响作用,近几年实证性研究所占比例明显增加;(2)宗教对企业风险承担的研究呈显著上升趋势,其中不乏以我国为分析背景的研究成果;(3)尽管国内研究的数量不断攀升,但论及研究质量和深度尚处于起步阶段,仍需借鉴国外本领域的前沿成果,在未来进一步深入;(4)综述性的文章仅有2篇,参见朱国泓、张璐芳(2013)、贺建刚(2015)的研究,他们分别考察了宗教的公司治理效应、宗教与资本市场的关系。与之不同,本文聚焦于宗教与企业风险承担。风险承担反映了企业经营过程中,面对未来不确定性的态度选择和行为倾向,既是促进企业绩效和成长的重要因素(Boubakri,2013),也是支持宏观经济长期持续增长的根本动力。作为非正式制度的重要组成部分,宗教对企业风险承担的影响机理及影响效应理应受到足够的重视和关注。综上,本文以企业承担风险的视角入手,进一步将企业风险承担细化为企业伦理风险、公司治理风险和企业财务风险三个维度,分别阐述宗教对规范企业行为、降低不良风险倾向的影响机理和影响效应,有助于丰富文化与企业行为的成果研究,并为优化企业管理实践提供一定的理论基础和参考价值。

|

图 1 2000-2018相关文献分布情况 |

宗教反映了文化的深层结构,既作为一种思想意识存在,也被视作一种特殊的社会规范。对宗教进行准确定义并不是一件容易的事。整体而言,宗教是以信奉超自然为前提的一组共同的信仰、活动和制度。社会学宗师涂尔干从传统宗教研究的精神内容转向社会事实,将宗教定义为“一种与人类的神圣生活有关的体系,这种体系将信仰和仪式连接在一起,把对此持认同态度的人们团结在一个道德共同体内”(爱弥尔·涂尔干,2011)。从其功能性定义来看,宗教反映了能够为人和社会提供意义根据、超越性以及道德基础的某种“实在”。本文重点并非对宗教本身做出准确的定义,而是试图通过描述性语言阐述宗教的内涵,以便更好地理解其价值取向对个体和组织行为的影响效应。Stark and Finke(2000)曾指出,宗教是一种兼具文化属性和制度属性的社会存在,前者为教义追求的价值观和伦理行为描述了一般性的框架,而后者补充了具体细节,从而形成隐性约束和非正式的规范机制。具体来看,宗教通过传播教义信仰,塑造了信仰者的坚定信念和心智模式,促使他们自发形成平等、真诚和博爱的基本价值观念,这种隐性的道德伦理和行为规范增强了人际信任水平、关系网络联结(阮荣平等,2014)以及不确定性规避倾向(Miller and Hoffmann, 1995),一定程度上体现为宗教的个体效应;另一方面,通过开展教会活动,宗教促进了个体之间的沟通交流,强化了团队合作和分享,有助于信仰者形成社会认同和组织归属感,起到了强有力的社会控制效果,一定程度上体现为宗教的组织效应。

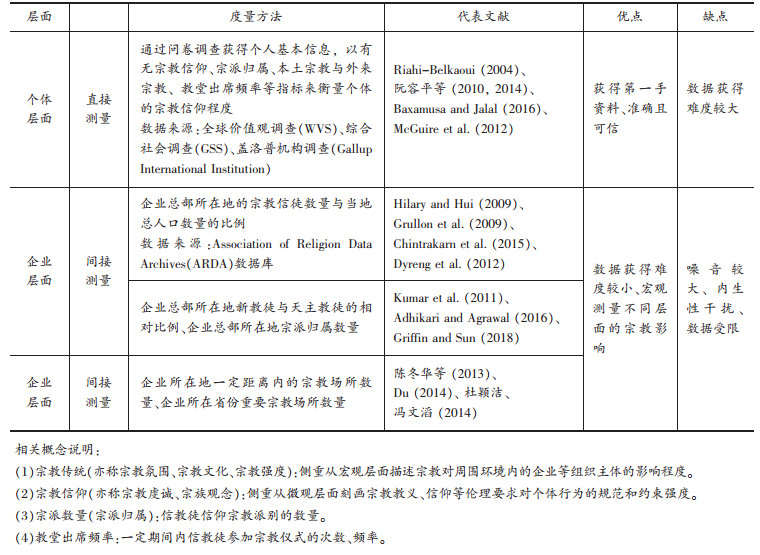

显然,如何准确测量宗教是进行实证研究的关键所在。总结现有成果,可归纳为上述个体和组织两个维度,分别对应直接测量(多为个体层面)和间接测量(多为企业层面)两类。前者主要是通过问卷调查,直接获取个体特征及行为的基本信息以衡量宗教信仰程度,后者则通过地区层面信息(如信徒数量占比、重要宗教场所分布情况等)来间接衡量宗教氛围的强弱。表 1对现有宗教测量方法进行了详细总结。我们发现,西方研究多基于信仰者的个体信息来刻画宗教影响程度的强弱。特别地,我国学者陈冬华等(2013)以中国独特的文化历史背景和地理特征出发,开创性地提出了衡量地区层面宗教传统的新方法,即以企业方圆特定距离内的寺庙数量以及寺庙与企业总部距离等维度刻画宗教氛围的强弱。这一测量指标采用相对客观并富有代表性的数据结构,巧妙地构造了非个体层面的宗教传统强度,并得到了学术界的普遍认可和广泛采用(杜颖洁、冯文滔,2014;杜兴强等,2016;辛宇等,2016;Du et al., 2013a),一定程度上填补了我国宗教与公司治理实证研究方面的空白。

| 表 1 宗教的测量方法 |

企业作为一种经济主体,在经营过程中不可避免会遇到一系列风险(不确定性),良好地识别并处理经营过程中的不确定性是企业生存和发展的关键所在。企业风险承担反映了企业对未来不确定性的态度和行为倾向。风险承担最初特指企业对风险性投资项目的选择(Amihud and Lev, 1981;Lumpkin and Dess, 1996),随着学者对其概念边界的有效扩充和研究成果的不断丰富,企业风险承担不仅限于投资决策领域,更多地被视作一种价值判断和决策取向,反映了企业对未来不确定性的态度和行为倾向。高阶理论表明,管理者的背景特征、认知模式以及信仰构成等对企业行为决策有不可忽视的重要影响。因此,从更广泛意义上讲,企业风险承担可视作管理者优化决策制定、合理管控风险而进行的总体决策思维和多样化决策规则的综合体现(王菁华、茅宁,2015),是企业发挥主观能动性、规避潜在风险并优化治理水平的积极举措。

事实表明,风险更多的代表一种不确定性,这种不确定性并不一定是负面的,它既包括损失的可能也蕴含盈利的机会。从本质上来讲,风险是内生的,既伴随着人类的决策行为,也是各种制度法规、科学应用等正常运行的共同结果(美国COSO制定发布,2009)。随着个体主观能动性的提高,企业风险内生性的特点则更加明显。因此,宗教作为兼具文化属性和制度属性的社会存在(Stark and Finke, 2000),其隐性约束和规范机制对引导企业合理把握未来机会,应对未知潜在风险具有重要意义。

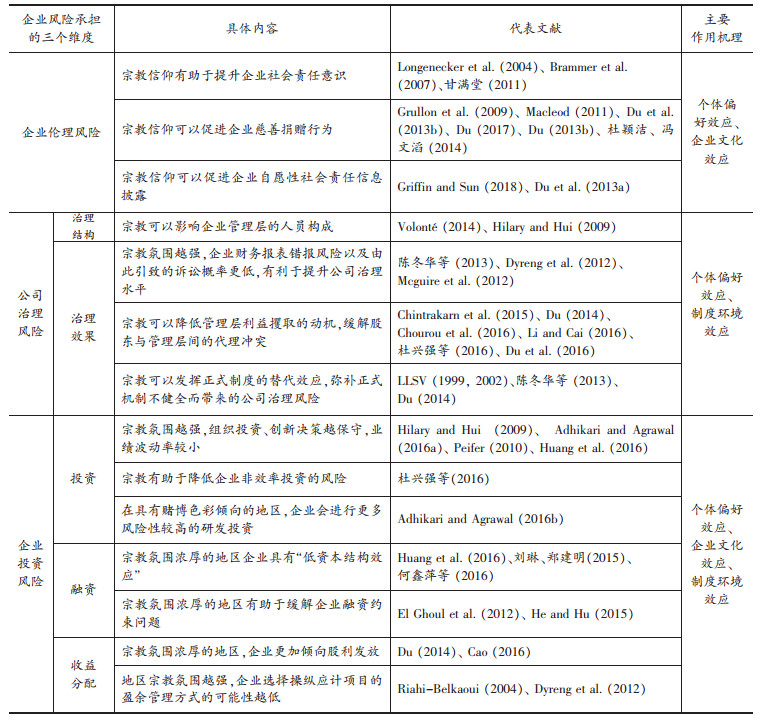

本文将企业风险承担细分为企业伦理风险、公司治理风险和企业财务风险三个维度(此处的风险更侧重描述由于不确定性而引发的潜在可能结果)。前两者体现了企业与各利益主体之间的关系,企业伦理维度侧重企业承担的社会责任,强调其作为社会组成单元,与外部利益相关者进行的互动与反馈。例如,宗教信仰者对企业社会责任有更高的认可度,主张企业积极践行社会慈善和公益事业(Stabile,2004;Brammer et al., 2007),正确处理企业与环境的关系,提升环境责任意识,践行环保义务(Du et al., 2013a)。公司治理维度则聚焦于企业内部利益相关者(股东、债权人等)。例如,Chintrakarn et al.(2015)发现,宗教秉承的诚信、自律等原则一定程度上可以降低管理者的自利行为,从而缓解股东与管理层间的代理冲突;再如,当企业所在地宗教氛围较高时,有助于降低企业财务报表的错报风险,企业发生违规行为和被出具非标准审计意见的可能性也较小(陈冬华等,2013;Mcguire et al., 2012)。财务风险侧重企业的财务决策行为。较高水平的宗教氛围有助于减少企业因融资约束而导致的潜在财务风险(He and Hu, 2015),降低企业的权益融资成本(El Ghoul et al., 2012),从而提高了企业的财务柔性。总结来看,伦理风险和治理风险更多地反映了企业面临的潜在不良威胁,而财务风险中的投资决策风险(详见下文阐述)可能更多的蕴含了未来发展机会(Lumpkin and Dess, 1996)。企业应有效识别并规避诱发负面影响的潜在风险,合理选择并承担那些蕴含潜在机会和成长价值的未来不确定性(美国COSO制定发布,2009),从而实现永续经营和价值最大化的目标。为更好地展开论述,本节首先从个体偏好效应、企业文化效应和制度环境效应总结概括了宗教对风险承担的影响机理,后续针对上述三个维度展开具体讨论。详细内容参见表 2。

| 表 2 宗教对企业风险承担的影响效应 |

第1,宗教通过影响个体态度、风险倾向以及财富观念来影响企业风险承担行为。

首先,宗教通过对超自然、超现实力量的崇拜,使信徒产生敬畏之心并规范自身行为,以此达到道德教化的作用(亚当·斯密,1759);通过传播教义信仰,塑造了信仰者坚定的信念和心智模式,促使他们自发形成平等、真诚和博爱的基本价值观念,这种隐性道德和行为规范有利于规避个体的非伦理行为,降低企业的潜在伦理风险。其次,Miller and Hoffmann(1995)指出,宗教信仰者具有较强的风险厌恶倾向并呈现较高水平的风险规避特征,这在投资项目选择中体现得尤为明显。进一步,个体受宗教影响形成的风险倾向也会进一步作用于组织层面,表现为差异化的企业行为决策(Hilary and Hui, 2009)。再次,宗教可以塑造信仰者良好的财富观念。例如,基督教提倡诚实、不贪的美好品德,反对任何非合法途径追求个体利益的行为,并坚决抵制对欲望的过度追求;佛教认为,金钱不善不恶、不美不丑,商人对待金钱财富的态度应是秉持佛法,躬行中道,不堕两边。除此之外,虽然不同教义内容稍有差异,但都持有践行慈善、财富分享和积功累德的基本观念,坚决抵制不义之财。上述宗教对管理者个体的影响,最终会映射到企业层面的决策制定,进而影响企业风险承担行为决策。

第2,宗教通过影响企业文化氛围进而影响企业风险承担。

除了直接塑造个体信仰和价值观,宗教还会通过营造一定的环境氛围间接影响企业决策。Hilary and Hui(2009)首次将宗教研究由个体扩展到了组织层面,并指出宗教可以通过企业文化、管理风格和员工偏好三条路径来影响企业的投资行为。第一,通过组织教会和开展社会活动,促进了个体间的沟通交流,强化了团队合作精神,有助于信仰者形成一定的社会认同和组织归属感,从而起到强有力的社会控制效果。第二,社会认同理论和信号传递理论表明,即使个体本身并不是宗教信仰者,但会潜移默化地受到宗教信仰主导者的影响,因此个体的认知模式和决策行为也就越加偏向宗教的伦理标准。进一步,如果处于宗教氛围浓厚的环境之中,企业文化与企业行为无疑会受到外部文化环境的熏陶,特别是当外部制度不完善时,宗教起到的引导和规范作用更加突出(Williamson,2000)。

第三,宗教通过影响地区制度环境的发展影响企业风险承担。

研究表明,宗教可以通过影响外部法律环境来间接作用于企业风险承担。LLSV(1999, 2002)最早阐述了宗教与地区法律制度、执法效率的密切关系。宗教教义更强调债权人保护,较少关注投资者保护,进而影响到企业对利益相关者、决策行为等方面差异化的态度行为(Stulz and Williamson, 2003;Callen et al., 2011)。由此可见,宗教与法律具有很强的相关性,可以通过影响法律制度环境进而影响个体行为及企业风险承担。

三、宗教对企业伦理风险的影响效应企业伦理行为是指企业从事符合利益相关者期望的道德规范和价值观,但尚未被正式法律制度要求的活动。作为一种经济组织,企业理应将商业伦理作为经营过程中所必须遵循的价值判断标准(Brammer et al., 2007),主动承担道德责任并积极践行伦理行为。Li et al.(2008)、Shu et al.(2011)指出,企业积极践行伦理道德行为不仅可以带来社会福祉,还能获得良好声誉及长期绩效。但是,管理者自利性动机(Li et al., 2008)、企业盲目逐利的短视行为(Du et al., 2013b)以及不完善的监管制度(杜颖洁、冯文滔,2014)造成了大量非伦理行为的出现,有可能引发潜在的企业伦理风险(Sison,2000)。宗教形成的隐性约束机制,可以发挥良好的商业伦理效应(Li et al., 2008;Weaver and Agle, 2002),通过促进企业承担社会责任(Stabile,2004;Brammer et al., 2007)、加强自愿性信息披露(Griffin and Sun, 2018;Chourou et al., 2016)和提升慈善捐赠意愿三种途径来规避企业潜在伦理风险(Du,2017)。

(一) 宗教与企业社会责任宗教倡导诚实、公正等品格,并将其内化为信仰者为人处世的价值标准(Abdussalam and Ryan, 2011),对引导并规范个体和企业行为起到了潜移默化的作用(Longenecker et al., 2004;Grullon et al., 2009)。Brammer et al.(2007)以20个国家17000多个个体为研究对象,发现宗教信仰者对企业社会责任有更高的认可度和更深刻的理解。上述结论也得到了Ibrahim et al.(2008)的支持。Li(2008)进一步发现,宗教有利于营造良好的企业内部文化,一定程度上降低了个体为实现短期目标而采取的机会主义行为。甘满堂(2011)以我国胡润百富慈善榜闽籍企业家为研究对象,指出福建、广东等东南沿海城市具有浓厚的传统文化氛围,佛教的因果轮回思想、儒家忠孝思想以及民间信仰的功利主义思想会促使企业家积极践行社会慈善和公益事业,有助于树立良好的企业形象。Macleod(2011)发现,由基督教徒成立的、融入宗教信仰和教义特征的社会责任投资(SRI)会更多考量投资项目带来的社会道德、环境保护以及公共利益,提升了企业积极践行社会责任的可能性。

(二) 宗教与企业自愿性信息披露Griffin and Sun(2018)实证了宗教通过规范企业行为、提升企业自愿性社会责任信息披露进而降低企业伦理风险的作用效果。他们指出,宗派归属数量与自愿性披露正相关,而宗教信仰强度与之负相关。进一步区分环境责任信息和其他社会责任信息,发现宗派归属数量和宗教信仰强度都可以显著提升企业自愿性环境信息披露,且伴随良好的市场回报率。这一结果表明,宗教氛围有助于促进企业与外部利益相关者的信息沟通,并能获得资本市场的认可和积极反馈。Chourou et al.(2016)通过对美国1997-2014年间的大样本数据检验,得到了与上述内容相似的结论,同时证实了宗教可以提升管理盈余预测(MEFs)质量,为外部传递良好的价值信息。Du et al.(2013a)则聚焦于重污染企业的社会环境责任,发现浓厚的地区佛教氛围可以发挥良好的社会规范效应,通过提升该类企业的环境责任意识从而促进其积极履行环保义务。而且,上述关系在执法效率较低的地区体现得尤为明显,表明宗教作为非正式制度,对正式制度起到了一定的替代作用。

(三) 宗教与企业慈善捐赠关于宗教与企业慈善捐赠的研究多以中国为背景,并结合我国独特的政治因素展开。例如,Du(2015a)发现家族企业背景下,具有宗教信仰的企业家可能有更崇高的使命感和责任感,他们会更积极地参与政治活动,并将参政议政视为提升自我价值、贡献社会力量的重要途径。Du(2013b)、杜颖洁、冯文滔(2014)的研究表明,宗教的道德导向和伦理效应可以显著提升企业的捐赠概率和捐赠金额,且受到政治资本的负向调节作用。曾建光等(2016)则提出了个体捐赠动机的新视角,尽管信仰宗教的民营企业高管伴随着更高水平的个人捐赠,但不同于积极履行社会责任以降低风险的表象,它更多地反映了民企管理者“风险厌恶、祈求平安”的内心夙愿。

综上所述,现有成果多从企业内部管理层、外部投资者和消费者等角度阐述了宗教促进企业伦理行为、降低伦理风险的积极作用,而以企业与内部员工、外部合作伙伴为视角展开的研究稍显不足,这或许是未来有趣的话题之一。

四、宗教对公司治理风险的影响效应宗教的公司治理效应一直是学术领域的研究热点(朱国泓、张璐芳,2013),良好的公司治理水平是企业实现既定目标、实现有机成长的基本保证(Du et al., 2016),而内部不合理的治理结构(股权结构和治理结构)或不健全的运行机制所引发的公司治理风险无疑会威胁到企业的正常经营,甚至损害其整体价值(李维安等,2004)。

公司治理风险源于内在委托代理关系、代理人自利以及监督管理功能的缺失等,而宗教中道德戒律的对个体的约束作用可以有效改善上述现象(亚当·斯密,1759)。总结来看,宗教教义使信徒产生敬畏之心并克制自身对权力、欲望的过度追求,自觉抵制欺骗、腐败等不良行为(Brammer et al., 2007)。即使组织中的成员本身并不是宗教信仰者,基于社会规范和身份认同角度,他们也会自觉遵守诚实、正直和公平的行为准则,而上述价值取向正是公司治理的应有之义(Aldohni,2015)。

宗教可以从优化公司治理结构、降低经理人利益攫取以及制定合理薪酬体系三方面降低潜在的治理风险。Volonté(2014)以2005-2009年瑞士企业为样本,发现天主教氛围浓厚的地区,企业多采用单层制董事会结构,权力更加集中且对层级结构的包容性更强,而新教信仰比例高的地区则呈现相反趋势。Hilary and Hui(2009)从微观层面出发,证实了宗教可以通过社会认同等途径影响企业管理层的人员构成,进一步影响企业的治理结构,为优化公司治理结构提供了一定的参考价值。

宗教信仰倡导个体及组织均应持有正确的财富观,反对不义之财以及现金的大量贮藏和囤积,并约束个体对无尽物质欲望的渴求。例如,佛教所倡导的“三法印”、“四无量心”等伦理要求降低了管理者自利动机(Du,2014)。Chintrakarn et al.(2015)发现,诚信、自律和风险规避的教义特征会约束管理者的利益攫取行为,有助于缓解股东与管理层间的代理冲突。Grullon et al.(2009)证实了宗教对企业层面的治理效果:地区宗教氛围越浓厚,企业出现盈余操纵、回溯期权以及高管巨额薪酬的可能性越低,成为集体诉讼对象的可能性更小。Li and Cai(2016)也发现,尽管东西方宗教存在差异性(西方宗教更强调纯粹信仰和绝对归属,而东方宗教包容性更强),但它们都能抑制管理层在职消费和利益攫取的不良行为。

Dyreng et al.(2009)从诚实和风险规避的视角证实了宗教对提升企业财务报告质量的积极作用,并进一步指出,宗教传统可以抑制上市公司隐藏坏消息的动机,降低会计舞弊可能性,从而减少了企业因隐瞒不良业绩而导致的股价崩盘风险。上述研究结论也得到了Callen and Fang(2015)的支持。陈冬华等(2013)和Mcguire et al.(2012)分别以我国和美国为研究背景,发现企业总部所在地宗教氛围越强,企业财务报表错报风险以及由此引致的诉讼概率更低,发生违规行为和被出具非标准审计意见的可能性也更小。上述关系在外部显性监督机制较弱的环境中体现得更为明显,表明宗教可以发挥正式制度的替代效应,弥补正式机制不健全而带来的公司治理风险(LLSV, 1999, 2002)。在我国转型经济的背景下,上述内容对我国企业完善并提升公司治理水平具有深刻的指导意义(陈冬华等,2013;Du et al., 2014, 2016)。

五、宗教对企业财务风险的影响效应企业财务风险反映了企业在经营过程中,由于外部环境不确定性而带来的财务结果偏离预期目标的可能性,作为一种客观存在,它是企业经营风险的集中体现(罗晓敏等,2002)。本文从筹资、投资和收益分配三种财务风险来源入手,归纳总结了宗教对优化财务决策、提升管理水平以及承担风险追求利润的重要影响。

(一) 宗教与企业筹资风险韦伯(Weber,1905;中译本,1987)较早提出了宗教与债务起源的关系,表明宗教教义中对债务和利息的严格规定促进了债券市场的产生和发展。除此之外,宗教还通过多种途径来影响塑造企业的融资行为。首先,影响企业资本结构的选择。宗教信仰者具有显著的风险规避倾向(Miller and Hoffmann, 1995),因此他们经营的企业更多依赖权益融资而非债务融资,因为负债具有较大的还本付息压力以及违约而导致财务困境的可能性(Baxamusa and Jalal, 2013)。何鑫萍等(2016)以我国资本市场为背景,同样得到了宗教的“低资本结构效应”。具体考虑债务融资行为,鉴于长期负债具有较高的信息不对称和未来不确定性,同等水平下,宗教氛围浓厚地区的企业呈现出较少的债务发行量(Huang et al., 2014)以及较短的债务期限结构(刘琳、郑建明,2015)。进一步,Baxamusa and Jalal(2013)关注宗教与企业动态资本结构调整的关系,发现新教地区企业对具有高风险性的高负债行为的容忍度更低,因此资本结构高于目标水平的可能性也更小;且一旦企业资本结构偏离最优水平,其向下调整的速度更快。

其次,宗教有助于降低企业因融资约束而导致的潜在财务风险。He and Hu(2015)的研究发现,宗教信仰水平较高地区的企业更容易获得银行贷款。究其原因,银行等金融机构将宗教信仰者诚实自律、风险规避和遵守规则等特征视作一种良好的信号传递,因此更愿意提供低利率以及大额度的资金支持。El Ghoul et al.(2012)则证实了宗教对降低企业权益融资成本的重要作用。由此可见,宗教可以减少企业融资成本并提高财务柔性,帮助其获得未来成长和发展的有利机会。

(二) 宗教与企业投资风险企业投资决策通常基于对未来成本和收益的判断,而风险和收益又是基于对未来不确定性的一系列假设。事实表明,通过承担风险而获取利润是企业经营的基本逻辑,因此面对损失与收益可能性共存的外部环境,合理和适当水平的承担风险有助于把握未来潜在成长机会,创造并实现企业价值最大化。

杜兴强等(2016)发现,佛教可以缓解由代理冲突导致的企业过度投资问题,提升企业的投资效率。宗教信仰者普遍呈现较高的风险规避特征,因此企业倾向选择保守的投资项目,以此减少业绩波动风险(Hilary and Hui, 2009)。上述特征也存在于共同基金、银行等其他类型组织中,例如,宗教传统氛围下的基金组织持有较低比例的风险性股票和分散化的投资组合(Gao et al., 2017),银行则呈现较低的业绩波动率和较少的不良违约记录(Adhikari and Agrawal, 2016a)。Kumar(2011)却发现了与上述截然相反的现象:在“彩票文化”属性的金融市场中,天主教氛围浓厚的地区,企业会选择更多冒险性较高的彩票类投资组合,同时管理者的锦标赛动机更加明显。Shu et al.(2011)认为区分风险的异质性可合理解释上述不一致结论:宗教信仰者普遍厌恶并规避纯粹风险(与个体相关的、导致损失而无获利可能性的风险)(Miller and Hoffmann, 1995;Halek and Eisenhauer, 2001),而对投机风险(具有收益和损失双重可能性的风险)的态度具有差异性。

聚焦于风险性较高的企业研发行为,雷光勇等(2016)发现,相对于高风险的研发型投资,我国宗教信仰的企业家偏好于风险较低的关系型投资。Huang et al.(2016)研究表明,虽然浓厚的佛教氛围不利于促进我国企业的研发投资强度,却改善了企业创新绩效,印证了“少即是多”的俗语,且上述关系在高科技子样本中更为明显。与之相反,Adhikari and Agrawal(2016b)发现美国背景下,在具有赌博色彩倾向的地区,企业会进行更多风险性较高的研发投资,同时拥有更多的专利权和专有技术,即管理者和投资者的赌博偏好会显著提升公司创新投入和创新产出。由此可见,不同的宗教类型和情景因素会对企业投资决策造成差异化的影响,而宗教对企业投资决策的风险规避效应是否具有一定的积极作用?这或许是未来值得深入研究的领域之一。

(三) 宗教与企业收益分配风险宗教可以优化企业收益分配决策,东方宗教(如佛教、道教)秉承财富分享、奉献社会的主张,不倡导个体及组织拥有大量的闲置资金(Cao et al., 2016),较高水平的宗教氛围有助于降低企业现金持有,进一步增加股利发放(Du,2014)。

Riahi-Belkaoui(2004)、Dyreng et al.(2012)发现,宗教强度与企业应计质量正相关,企业会主动选择符合真实活动的盈余管理方式,自觉抵制人为操纵应计项目。Du et al.(2015)和陈冬华等(2013)以我国企业为样本,同样证实了宗教氛围对优化盈余管理的积极作用。

六、结论与未来展望宗教社会科学新范式的兴起以及多领域的跨学科研究,为理解宗教对企业风险承担的影响机制和影响效应提供了一定的思路和视角。本文通过回顾和梳理该领域十余年的研究成果,发现企业风险承担行为具有明显的地区宗教文化烙印。宗教对企业识别未来不确定性、提升风险应对决策、改善资本配置以及加强风险管理等方面具有积极意义。企业在加强正式制度建设的同时,也应充分重视宗教文化、伦理道德等非正式制度对风险承担行为决策的影响,努力实现正式制度与非正式制度的耦合,从而更好地实现规避不良风险、把握潜在机会以及优化企业治理结构的目标。

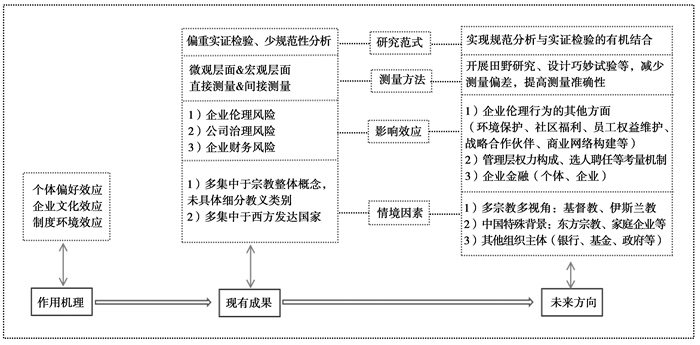

通过总结,我们认为现有研究在研究范式、测量方法、研究领域等方面还存在着一些不足,未来研究可从以下几方面开展。图 2列示了详细内容。

|

图 2 宗教与企业风险承担行为研究:现状与未来展望 |

关于宗教经济学、宗教社会学的早期研究多以规范性分析为主,通过理论和逻辑推理,阐述宗教对经济、社会、政治等方面的影响机理和影响效应。20世纪后期,随着数理模型、计量方法重要性的提升,实证研究比例逐渐提升,但却忽略了对宗教作用机理的深入剖析。本文认为,未来研究应结合两种分析模式,在注重实证模型的同时,也不可忽视深层次的理论分析。例如,不同宗教类型的影响是叠加效应还是抵消效应?以及作用途径是个体效应还是企业环境效应?这些都是未来研究的重要课题。

(二) 构建宗教的精准测量方法虽然现有关于宗教的测量方法较为丰富,但如何精准刻画宗教的影响强度仍是学者面临的难题。我们认为,未来研究可从以下几方面构建更加准确和令人信服的测量方法:(1)以扎根理论为基础开展田野研究,通过实地调研获取宗教信仰者的准确信息,以提升数据质量,减少可能存在的偏差(如“三色宗教”现象导致的综合性社会调查数据的失真)。(2)通过巧妙的研究设计,采用有说服力的工具变量减少内生性干扰,从而降低企业层面宗教环境测量方法的噪音,进一步将宗教因素和地理或其他因素区分开来;亦可借助实验经济学的新工具和研究视角,更为准确地分析宗教信仰的后续影响(夏巍巍、金祥荣,2017)。(3)多层面、多维度地反映宗教信仰者的信仰水平,刻画个体差异化的宗教信仰程度,而不仅仅以是(否)为宗教信仰者(或具体宗教归属)这一简单的二元分法来衡量。

(三) 关注不同类别宗教影响效应的差异性虽然已有学者将宗教与组织的研究视角转移到中国、印度、利比亚等新兴发展国家,但主流和关注重点仍多集中在西方发达国家,且研究对象多为基督教(新教、天主教等)的特定类别。不可否认,不同地域文化成因不同,地区发展、历史因素等都会影响到宗教传统对组织的影响效果,多国别、多宗派视角的研究尤为必要。

首先,根据宗教不同类型间的差异,未来研究可将重心逐步从神学宗教(有神宗教)向道德宗教(无神宗教)转变。具体而言,前者是阶级社会和人类思维能力发展到一定阶段的产物,包括诸如犹太教、基督教和伊斯兰教等;而后者舍弃了神的实体意义,更多反映了信仰者对真善美等抽象的内在精神的追求和信奉(如道教、佛教宗派中的禅宗等),也符合现代宗教的主要发展趋势(陈麟书,1984)。同时,不同种类的宗教在金钱观念、契约观念、诚信观念和社会责任观念等方面存在显著差异。例如,西方国家是典型的契约社会,其主流宗教(如基督教、犹太教等)多将法律、法规等正式契约作为交易关系的基础。相对而言,佛教与道教作为我国宗教的主要内容,则更加重视人伦情理,倾向于以人情理义和人际关系为纽带,以血缘和地缘为关系本位,其作用的发挥更多地依靠个体的道德品质和自律良知,在商业交往中表现为弱效力的口头契约形式。考虑到我国社会结构具有差距格局的烙印(陈婉婷、罗牧原,2016),居民具有较强的恋乡情节和安土重迁观念,以中国本土宗教文化为背景的研究应更关注其人际依恋特征,以及其与地区信任水平、社会契约之间的互动关系。

其次,未来可进一步拓展研究视角,关注除基督教、佛教等之外的其他宗教对不同类型组织的影响。例如,伊斯兰金融作为一种特殊的金融体系,其明确的教义规定(严格遵循“禁止利息、禁止投机行为、禁止投资于伊斯兰教义不允许的产业”等原则)、及时有效的道德监督和浓厚的宗教氛围,为案例研究及公司流动性测算等提供了合适的场所和环境(Aldohni,2015;Elnahas et al., 2017)。

(四) 多层面拓宽研究领域通过总结,本文发现现有宗教与企业风险承担(企业伦理风险、公司治理风险、企业财务风险)的成果多集中于特定维度,未来研究可进一步深化并扩展至其他领域。

首先,深化宗教与企业伦理行为的研究,将研究进一步拓展至社会责任的其他维度,如宗教与环境保护、社区福利、员工权益维护以及竞争伙伴等,并尝试以宗教为视角分析企业间商业网络构建、战略联盟合作等问题。例如,Shi and Tang(2015)发现,虽然受相似宗教影响的企业间往往有较多的战略合作次数,但是却伴随着较低的市场回报率,说明市场投资者并不看好由宗教组内偏好效应而形成的战略联盟行为。Chen et al.(2017)初步探索了激进和保守的宗教教义对议价成本和并购绩效的影响,指出未来可将宗教文化视作企业并购行为的重要驱动因素之一,开展深入研究。

其次,客观、辩证地认识宗教与公司治理的关系。虽然现有研究多证实了宗教优化公司治理结构、降低治理风险的积极作用,但Aldohni(2014)却发现了伊斯兰教义对企业内部治理的负面冲击,即“精神的傲慢”会削弱宗教价值的积极作用,降低了它对道德治理框架的解释力度。因此,未来需要考虑个体宗教信仰与组织正式制度之间的潜在冲突,关注宗教二重性可能引发的公司治理风险。同时,现有研究表明,宗教可以影响到管理团队的人员构成,那么管理层宗教信徒比例的提高是否会为企业带来价值?不同教义类别会产生差异化的影响结果吗?未来可从内部权力构成多元化、企业选人聘任等考量机制出发,探讨宗教是否以及如何实现优化公司治理结构的终极目标。

第三,关注宗教与创业金融的关系。近几年,结合制度理论和社会支配理论,以宗教视角分析个体及企业创业行为的研究逐步兴起。阮荣平等(2014)发现,宗教信仰者具有社会资本和人力资本效应,有助于实现自雇型创业。Audretsch et al.(2013)进一步区分了不同宗教类型,发现佛教和印度教明确限制个体创业,而伊斯兰教则鼓励创业行为;并且,低社会阶层对个体创业意愿起到显著的抑制效应。另外,宗教信仰也会影响企业创始资金的来源:地区宗教文化越浓厚,民营企业的创始资金更多来自于家族外部成员,且有宗教信仰的创业者会提升家族成员的出资水平(辛宇等,2016)。相对而言,此类研究仍处于起步阶段,未来应更多关注宗教对个体情感联结和信任水平的提升作用,进一步分析宗教如何缓解新创企业的弱合法性和信息不对称问题,以及其带来的融资效应。

(五) 进一步加强中国情境下的宗教影响效应研究宗教根植于历史悠久的文化土壤,势必融合其他因素对周围环境产生影响。未来研究可从多层面探讨宗教的地区文化烙印效应,如宏观层面的法律环境和地区市场化进程,中观层面的企业特征和治理结构,以及微观层面管理者个体的受教育程度和社会阶层等。特别的,中国宗教有着区别于西方宗教的独有特点,西方宗教经验得出的理论可能并不适合在我国直接运用,因此,结合中国特色背景,并进一步拓宽研究的广度和深度就显得尤为必要。

首先,相对于西方宗教信仰者而言,中国宗教信仰者的实用主义思想更为突出。例如,企业家较高的慈善捐赠并非是出于直接履行社会责任的动机,反而是个体祈求平安和实现其他政治诉求的手段之一(曾建光等,2016)。再如,经历过大饥荒的人群有更强的基于人际交往的社交动机和基于健康状况的保障动机,更倾向于选择宗教信仰(都田秀佳、梁银鹤,2018)。其次,考虑到我国正处于家族企业控制权从第一代创始人向第二代创始人过渡的阶段,以及宗教较强的人际依恋特征和代际传承特点,探究宗教在家族企业权力传承过程中的影响机理和作用效果具有鲜明的时代特征和研究价值(Shen and Su, 2017)。再次,现有中国背景的研究多集中于企业层面,将拓宽主体至其他非企业类型组织(及地区层面),如政府组织、公益组织以及教育机构等,或许会为未来研究打开另一片天地。李摇琴、徐细雄(2016)研究发现,宗教文化对抑制地方腐败具有积极作用,且相对于道教而言,佛教文化对腐败的治理效果更为明显。最后,中国具有世俗化国家的特征,宗教世俗化对个体的影响尤为突出,体现为其在塑造个体价值观、风险偏好和行为决策方面的作用越来越大。例如,宗教信仰者进行创业的可能性更大,因为信徒日常积极参与教会活动所创造的社会资本缓解了个体面临的创业约束程度(阮荣平等,2014)。另外,宗教刺激个体信仰者产生控制幻觉,更容易低估风险而高估自身决策成功的可能性,从而导致个体在创业过程中更加激进的决策行为,表现为追求更大的企业规模(林嵩、徐正达,2017)。同时,具有宗教信仰的高管,其企业战略决策行为明显区别于无信仰者,能否将宗教虔诚度作为选拔高管成员的考量因素,也是未来值得探讨的课题。

| [] |

爱弥尔·涂尔干, 2011, 《宗教生活的基本形式》, 上海: 上海人民出版社。 |

| [] |

陈冬华、胡晓莉、梁上坤、新夫, 2013, “宗教传统与公司治理”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 71-84 页。 |

| [] |

陈麟书, 1984, “层次综合分类法-宗教分类的探讨”, 《宗教学研究》, 第 83-91 页。 |

| [] |

陈婉婷、罗牧原, 2015, “信仰·差序·责任:传统宗教信仰与企业家社会责任的关系研究-基于福建民营企业家的调查”, 《民俗研究》, 第 1 期, 第 140-148 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-4360.2015.01.014 |

| [] |

都田秀佳、梁银鹤, 2018, “大饥荒与宗教信仰-基于CGSS数据的微观分析”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 114-128 页。 |

| [] |

杜颖洁、冯文滔, 2014, “宗教、政治联系与捐赠行为:基于中国上市公司的经验证据”, 《当代财经》, 第 6 期, 第 111-122 页。 |

| [] |

杜兴强、蹇薇、曾泉, 等, 2016, “宗教影响、控股股东与过度投资:基于中国佛教的经验证据”, 《会计研究》, 第 8 期, 第 50-57 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2016.08.007 |

| [] |

甘满堂, 2011, “传统宗教文化与中国企业家慈善事业-以胡润百富慈善榜闽籍企业家群体为研究对象”, 《世界宗教文化》, 第 2 期, 第 1-5 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-6255.2011.02.001 |

| [] |

贺建刚, 2015, “宗教传统与资本市场会计研究:文献述评”, 《会计研究》, 第 11 期, 第 49-54 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2015.11.007 |

| [] |

何鑫萍、戴亦一、翁若宇, 2016, “宗教、风险厌恶与资本结构动态调整”, 《山西财经大学学报》, 第 9 期, 第 1-12 页。 |

| [] |

雷光勇、刘茉、曹雅丽, 2016, “宗教信仰、政治身份与企业投资偏好”, 《财经研究》, 第 6 期, 第 110-120 页。 |

| [] |

李维安、童道驰、谢永珍, 等, 2004, “中国上市公司治理指数与治理绩效的实证分析”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 63-72 页。 |

| [] |

李摇琴、徐细雄, 2016, “宗教传统、制度环境与地区官员腐败”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 38-53 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.10.004 |

| [] |

林嵩、徐正达, 2017, “宗教捐赠行为与创业企业规模-基于控制幻觉理论的解释”, 《经济管理》, 第 11 期, 第 100-115 页。 |

| [] |

刘琳、郑建明, 2015, “治理环境、宗教因素与债务融资行为”, 《科学决策》, 第 11 期, 第 35-50 页。 |

| [] |

罗晓敏、马忠、刘静、万楷, 2002, “浅议上市公司财务风险的来源及防范”, 《中国软科学》, 第 1 期, 第 81-84 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2002.01.020 |

| [] |

马克斯·韦伯, 1987, 《新教伦理与资本主义精神》, 上海: 三联书店。 |

| [] |

美国COSO制定发布, 2009, 《企业风险管理: 应用技术》, 大连: 东北财大出版社。 |

| [] |

阮荣平、郑风田、刘力, 2010, “公共文化供给的宗教信仰挤出效应检验——基于河南农村调查数据”, 《中国农村观察》, 第 6 期, 第 72-85 页。 |

| [] |

阮荣平、郑风田、刘力, 2014, “信仰的力量:宗教有利于创业吗?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 171-184 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2014.03.132 |

| [] |

王菁华、茅宁, 2015, “企业风险承担研究述评及展望”, 《外国经济与管理》, 第 12 期, 第 44-58 页。 |

| [] |

王菁华、茅宁、王杉, 2017, “宗教传统会促进企业风险承担吗?——基于组织成熟度的调节作用检验”, 《商业经济与管理》, 第 9 期, 第 34-45 页。 |

| [] |

夏巍巍、金祥荣, 2017, “实验经济学视角下的宗教研究:信仰与行为”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 58-72 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.09.004 |

| [] |

辛宇、李新春、徐莉萍, 2016, “地区宗教传统与民营企业创始资金来源”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 161-173 页。 |

| [] |

曾建光、张英、杨勋, 2016, “宗教信仰与高管层的个人社会责任基调-基于中国民营企业高管层个人捐赠行为的视角”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 97-110 页。 |

| [] |

朱国泓、张璐芳, 2013, “宗教的公司治理作用机制和影响效应研究述评与未来展望”, 《外国经济与管理》, 第 7 期, 第 23-34 页。 |

| [] |

Abdussalam Z., Ryan B., 2011, "Religion and Cultural Dimensions of Trust in the Emerging Financial Market in Libya". International Journal of Behavioral Accounting and Finance, 2(3/4), 208–224.

DOI:10.1504/IJBAF.2011.045013 |

| [] |

Adhikari B. K., Agrawal A., 2016a, "Does Local Religiosity Matter for Bank Risk-Taking?". Journal of Corporate Finance, 38, 272–293.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2016.01.009 |

| [] |

Adhikari B. K., Agrawal A., 2016b, "Religion, Gambling Attitudes and Corporate Innovation". Journal of Corporate Finance, 37, 229–248.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2015.12.017 |

| [] |

Aldohni A. K., 2015, "Morality and Religion:Complementing or Complicating Corporate Governance". Journal of Religion and Business Ethics, 3(2), 1–13.

|

| [] |

Amihud Y., Lev B., 1981, "Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers". Bell Journal of Economics, 12(2), 605–617.

DOI:10.2307/3003575 |

| [] |

Audretsch D. B., Bönte W., Tamvada J. P., 2013, "Religion, Social Class, and Entrepreneurial Choice". Journal of Business Venturing, 28(6), 774–789.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2013.06.002 |

| [] |

Azzi C., Ehrenberg R., 2009, "Household Allocation of Time and Church Attendance". Research of Institutional Economics, 83(1), 27–56.

|

| [] |

Baxamusa M., Jalal A., 2013, "Does Religion Affect Capital Structure?". Research in International Business and Finance, 31(C), 112–131.

|

| [] |

Baxamusa M., Jalal A., 2016, "CEO's Religious Affiliation and Managerial Conservatism". Financial Management, 45(1), 67–104.

DOI:10.1111/fima.12080 |

| [] |

Boubakri N., Cosset J.C., Saffar W., 2013, "The Role of State and Foreign Owners in Corporate Risk-taking:Evidence from Privatization". Journal of Financial Economics, 108(3), 641–658.

DOI:10.1016/j.jfineco.2012.12.007 |

| [] |

Brammer S., Williams G., Zinkin J., 2007, "Religion and Attitudes to Corporate Social Responsibility in a Large Cross-Country Sample". Journal of Business Ethics, 71(3), 229–243.

|

| [] |

Callen J. L., Morel M., Richardson G., 2011, "Do Culture and Religion Mitigate Earnings Management? Evidence from a Cross-Country Analysis". International Journal of Disclosure and Governance, 8(2), 103–121.

DOI:10.1057/jdg.2010.31 |

| [] |

Callen J. L., Fang X., 2015, "Religion and Stock Price Crash Risk". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(1/2), 169–195.

|

| [] |

Cao C., Jia F., Zhang X., Chan K. C., 2016, "Does Religion Matter to Dividend Policy? Evidence from Buddhism and Taoism in China". Nankai Business Review International, 7(4), 510–541.

DOI:10.1108/NBRI-12-2015-0033 |

| [] |

Chen Y., Podolski E.J., Rhee S. G., Veeraraghavan M., 2017, "Do Progressive Social Norms Affect Economic Outcomes? Evidence from Corporate Takeovers". Journal of Empirical Finance, 41, 76–95.

DOI:10.1016/j.jempfin.2017.01.003 |

| [] |

Chintrakarn P., Jiraporn P., Tong S., Chatjuthamard P., 2015, "Exploring the Effect of Religious Piety on Corporate Governance:Evidence from Anti-takeover Defenses and Historical Religious Identification". Journal of Business Ethics, 1–8.

|

| [] |

Chourou L., He L., Zhong L., 2016, "Religiosity and Corporate Voluntary Disclosure:Evidence from Management Earnings Forecasts". Social Science Electronic Publishing, 39(39), 845–875.

|

| [] |

Du X., Jian W., Zeng Q., Du Y., 2013a, "Corporate Environmental Responsibility in Polluting Industries:Does Religion Matter?". Journal of Business Ethics, 124(3), 485–507.

|

| [] |

Du X., Jian W., Du Y., Feng W., Zeng Q., 2013b, "Religion, the Nature of Ultimate Owner, and Corporate Philanthropic Giving:Evidence from China". Journal of Business Ethics, 123(2), 235–256.

|

| [] |

Du X., Du Y., Zeng Q., Pei H., Chang Y., 2016, "Religious Atmosphere, Law Enforcement, and Corporate Social Responsibility:Evidence from China". Asia Pacific Journal of Management, 33(1), 1–37.

|

| [] |

Du X., 2017, "Religious Belief, Corporate Philanthropy, and Political Involvement of Entrepreneurs in Chinese Family Firms". Journal of Business Ethics, 142(2), 385–406.

|

| [] |

Du X., Jian W., Lai S., Du Y., Pei H., 2015, "Does Religion Mitigate Earnings Management? Evidence from China". Journal of Business Ethics, 131(3), 699–749.

DOI:10.1007/s10551-014-2290-9 |

| [] |

Du X., 2014, "Does Religion Mitigate Tunneling? Evidence from Chinese Buddhism". Journal of Business Ethics, 125(2), 299–327.

DOI:10.1007/s10551-013-1917-6 |

| [] |

Dyreng S. D., Mayew W.J., Williams C. D., 2009, "Religious Social Norms and Corporate Financial Reporting". Journal of Business Finance and Accounting, 39(7/8), 845–875.

|

| [] |

Ghoul El, Guedhami O., Ni Y., Pittman J., Saadi S., 2012, "Does Religion Matter to Equity Pricing?". Journal of Business Ethics, 111(4), 491–518.

DOI:10.1007/s10551-012-1213-x |

| [] |

Elnahas A. M., Hassan M., Ismail G. M., 2017, "Religion and Ratio Analysis:towards An Islamic Corporate Liquidity Measure". Emerging Market Review, 30, 42–65.

DOI:10.1016/j.ememar.2016.09.001 |

| [] |

Gao L., Wang Y., Zhao J., 2017, "Does Local Religiosity Affect Organizational Risk-Taking? Evidence from the Hedge Fund Industry". Journal of Corporate Finance, 47, 1–22.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2017.08.006 |

| [] |

Gregersen N. H., 2003, "Risk and Religion:toward A Theology of Risk Taking". Zygon, 38(2), 355–376.

DOI:10.1111/1467-9744.00504 |

| [] |

Griffin P. A., Sun E., 2018, "Voluntary Corporate Social Responsibility Disclosure and Religion". Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 9(1), 63–94.

DOI:10.1108/SAMPJ-02-2017-0014 |

| [] |

Grullon G, K. George and J. P. Weston, 2009, "Religion and Corporate (Mis)Behavior", SSRN Electronic Journal.

|

| [] |

Halek M., Eisenhauer J.G., 2001, "Demography of Risk Aversion". American Risk and Insurance Association, 68(1), 1–24.

|

| [] |

He W., Hu M., 2016, "Religion and Bank Loan Terms". Journal of Banking and Finance, 64, 205–215.

DOI:10.1016/j.jbankfin.2015.12.005 |

| [] |

Hilary G., Hui K.W., 2009, "Does Religion Matter in Corporate Decision Making in America?". Journal of Financial Economics, 93(3), 455–473.

DOI:10.1016/j.jfineco.2008.10.001 |

| [] |

Huang, X., R. Kabir and H. C. Beusichem, 2014, "Does Religion Matter to Capital Structure in SMEs?: Evidence from the Netherlands".

|

| [] |

Huang D., Lu D., Luo J. H., 2016, "Corporate Innovation and Innovation Efficiency:Does Religion Matter?". Nankai Business Review International, 7(2), 150–191.

DOI:10.1108/NBRI-10-2015-0024 |

| [] |

Iannaccone L. R., 1998, "Introduction to the Economics of Religion". Journal of Economic Literature, 36(3), 1465–1495.

|

| [] |

Ibrahim N. A., Howard D. P., Angelidis J. P., 2008, "The Relationship between Religiousness and Corporate Social Responsibility Orientation:Are There Differences between Business Managers and Students?". Journal of Business Ethics, 78(1/2), 165–174.

|

| [] |

Kumar A., Page J. K., Spalt O. G., 2011, "Religious Beliefs, Gambling Attitudes, and Financial Market Outcomes". Journal of Financial Economics, 102(3), 671–708.

DOI:10.1016/j.jfineco.2011.07.001 |

| [] |

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., 1999, "The Quality of Government". Journal of Law, Economics, and Organization, 15, 222–279.

DOI:10.1093/jleo/15.1.222 |

| [] |

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., 2002, "Investor Protection and Corporate Valuation". The Journal of Finance, 57(3), 1147–1170.

DOI:10.1111/1540-6261.00457 |

| [] |

Li N., 2008, "Religion, Opportunism, and International Market Entry via Non-Equity Alliances or Joint Ventures". Journal of Business Ethics, 80(4), 771–789.

DOI:10.1007/s10551-007-9468-3 |

| [] |

Li W., Cai G., 2016, "Religion and Stock Price Crash Risk:Evidence from China". China Journal of Accounting Research, 9(3), 235–250.

DOI:10.1016/j.cjar.2016.04.003 |

| [] |

Longenecker J. G., Mckinney J. A., Moore C. W., 2004, "Religious Intensity, Evangelical Christianity, and Business Ethics:An Empirical Study". Journal of Business Ethics, 55(4), 371–384.

|

| [] |

Lumpkin G. T., Dess G.G., 1996, "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance". Academy of Management Review, 21(1), 135–172.

DOI:10.5465/amr.1996.9602161568 |

| [] |

Macleod M., 2011, "Religion and the Rise of Global Corporate Social Responsibility". Review of Faith and International Affairs, 9(3), 29–36.

DOI:10.1080/15570274.2011.597215 |

| [] |

Mcguire, S. T., T. C. Omer and N. Y. Sharp, 2012, "The Impact of Religion on Financial Reporting Irregularities" Accounting Review, 87(2): 645-673.

|

| [] |

Miller A. S., Hoffmann J. P., 1995, "Risk and Religion:An Explanation of Gender Differences in Religiosity". Journal for the Scientific Study of Religion, 31(4), 63–75.

|

| [] |

Riahi-Belkaoui A., 2004, "Law, Religiosity and Earnings Opacity Internationally". International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation, 1(4), 493–502.

DOI:10.1504/IJAAPE.2004.006358 |

| [] |

Shen N, Su J, 2017, "Religion and Succession Intention:Evidence from Chinese family firms". Journal of Corporate Finance, 45, 150–161.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2017.04.012 |

| [] |

Shi W., Tang Y., 2015, "Cultural Similarity as in-group Favoritism:the Impact of Religious and Ethnic Similarities on Alliance Formation and Announcement Returns". Journal of Corporate Finance, 34, 32–46.

DOI:10.1016/j.jcorpfin.2015.07.003 |

| [] |

Shu T., Sulaeman J., Yeung P. E., 2011, "Local Religious Beliefs and Mutual Fund Risk-Taking Behaviors". Management Science, 58(10), 16–23.

|

| [] |

Sison A. J., 2000, "Integrated Risk Management and Global Business Ethics". Business Ethics:A European Review, 9(4), 288–295.

DOI:10.1111/1467-8608.00203 |

| [] |

Stabile S. J., 2004, "Using Religion to Promote Corporate Responsibility". Wake Forest Law Review, 39(4), 839–901.

|

| [] |

Stark R., Finke R., 2000, Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion, University of California Press.

|

| [] |

Stulz M., Williamson R., 2003, "Culture, Openness, and Finance". Journal of Financial Economics, 70(3), 313–349.

DOI:10.1016/S0304-405X(03)00173-9 |

| [] |

Tomes N., 1984, "The Effects of Religion and Denomination on Earnings and the Returns of Human Capital". Journal of Human Resources, 19(4), 472–488.

DOI:10.2307/145943 |

| [] |

Volonté C., 2014, "Culture and Corporate Governance:the Influence of Language and Religion in Switzerland". Management International Review, 55(1), 1–42.

|

| [] |

Weaver G. R., Agle B.R., 2002, "Religiosity and Ethical Behavior in Organizations:A Symbolic Interactionist Perspective". Academy of Management Review, 27(1), 77–97.

DOI:10.5465/amr.2002.5922390 |

| [] |

Williamson O. E., 2000, "The New Institutional Economics:Taking Stock, Looking Ahead". Journal of Economic Literature, 38(3), 597–175.

|