“撤县(市)设区” (以下简称“撤县设区”)是否影响当地财政收支?现有文献已经进行详尽研究(韩永辉等,2014;李郇、徐现祥,2015;卢盛峰等,2017),本文尝试进一步解答背后的作用机制,即“撤县设区”如何影响财政收支。基本思路是“撤县设区”作为一种行政区划调整,本身不会直接影响地方财政收支,然而上级政府可能对县(市)和区实施不同标准的考核和激励,正是这些激励差异引发“撤县设区”的财政收支效应。分税制以来财税体制改革总体趋势是财权上收,在此背景下作为基层财政的市县级财政其增长可持续性面临严峻挑战。地方政府应对挑战的基本做法有两类,一是通过“撤县设区”、“省直管县(市)”等行政区划调整增加市县发展内生动力和财政造血能力;二是在现行行政区划下采取“奖勤罚懒”式激励措施,调动市县级政府开源节流积极性。本文计划在一个实证框架下考察并比较两类做法的有效性,首先评估“撤县设区”的财政收支效应,然后检验激励差异是否为政策效应的产生原因。

“撤县设区”指地市级以上行政单位(直辖市或地级市)将其下属县级行政单位(县或县级市)改设为市辖区。现有文献关于“撤县设区”对当地发展的影响没有形成定论。一些研究持肯定态度,认为“撤县设区”通过优化资源配置使城市产业布局与发展模式更加合理有序(张蕾、张京祥,2017),或借助中心城区的经济辐射和带动作用(卢盛峰等,2017)加速区域市场融合,从而提升整体经济绩效(王贤彬、谢小平,2012)。另一些研究则持相反的观点,分权理论认为“财政分权对经济增长具有促进作用”(沈坤荣、付文林,2005;史宇鹏、周黎安,2007),作为一级决策主体县市政府比市辖区政府具有更大的动力和压力, 因而在管辖地区的经济增长中扮演更加积极的角色(徐现祥等,2007)。而“撤县设区”使得资源控制权向地市集中,城市规划权限、土地审批权、财政支配权等(韩永辉等,2014)权力的向上集中导致市辖区政府发展经济的动力不及市县政府,从而不利于当地发展(李郇、徐现祥,2015)。还有一些研究持中性观点,李郇(2015)、徐现祥(2007, 2015)发现“撤县设区”对经济增长的影响仅表现为短期冲击,原因是“撤县设区”削弱了县区政府的权限,原有财政分权对地方政府的激励作用消失。更细致的研究发现“撤县设区”影响存在异质性,例如,“撤县设区”对于经济落后区域的促进作用比发达地区更好(王贤彬、谢小平,2012;李郇、徐现祥,2015),因为落后地区承接了来自发达地区的产业转移,享受到了比发达地区更多的优惠待遇;“撤县设区”对经济增长的促进作用逐年递减(韩永辉等,2014;李郇、徐现祥,2015),分权激励减弱导致增长效应逐渐消失;越早实施的改革其促进作用越大(游士兵、祝培标,2017),原因在于早期县市距离城市中心城区距离较近,比其他地区更容易融入都市圈内;“撤县设区”对地市具有积极影响,对县区没有显著效应(韩永辉等,2014)。

“撤县设区”是否影响当地财政?现有研究结论同样莫衷一是。例如,卢盛峰等(2017)基于数据推动的合成控制方法发现“撤县设区”增强了县域财政收支能力,但政策效果呈“倒U形”,即中等财政能力的县市政策效果最明显,财政能力较强和较弱县市的政策效果较差;同时,另一些研究发现“撤县设区”对财政收支没有显著影响(韩永辉等,2014;李郇、徐现祥,2015)。总体来说,当前研究侧重于探讨“撤县设区”是否存在财政效应,缺乏关于产生机制的正面回答,对“撤县设区”财政效应的产生原因更多侧重推测性质的定性讨论,较少给出严格的因果实证分析。实际情况是各省市“撤县设区”的政策初衷和实施背景不尽相同。一些省市实施“撤县设区”目的是加快中心城市的集聚发展,另一些省市目的则是加快市县自身发展,不同初衷决定了政策内容必然存在差异;还有一些省份在“撤县设区”的同时,出台专门激励政策鼓励县域经济发展,“多管齐下”导致难以区分财政收支变化的原因。因此,考虑到各省政策初衷和实施内容客观存在的差异,“撤县设区”政策评估宜一省一议,同时需要谨慎对待“撤县设区”期间其他政策的交叉影响。

基于上述认识,本文选择广东省“撤县设区”作为研究对象,2008-2016年广东发生10起“撤县设区”案例,既有珠三角市县,也有粤东西北县市。之所以选择广东省,一方面是为了确保“撤县设区”政策本身内涵的一致性,避免不同方向的政策效应相互干扰;另一方面则是为了能够更好地把握“撤县设区”期间其他影响县市财政收支的政策,从而可以基于政策不连续变化构建“准自然试验”政策评估框架,检验“撤县设区”效应的产生机制。在样本期内,广东先后发布《关于继续执行促进县域经济发展财政性措施的意见》(2008)和《关于完善省级财政一般性转移支付政策的意见》(2013),对县区政府尤其是“撤县设区”地区的相关财政激励有专门规定和调整,从而可以帮助识别财政激励是否影响“撤县设区”效果。此外,为了构建更简洁的因果分析框架,我们选择从财政收支而非经济增长角度考察“撤县设区”的影响,因为经济增长的影响因素众多,而财政激励和财政收支的因果链条更直接。本文基本思路是财政激励差异导致“撤县设区”效应的前后差异,随着激励差异的调整,影响程度相应变化。具体来说,首先使用PSM(倾向得分匹配)方法进行样本匹配,然后基于DID(双重差分)方法考察“撤县设区”对财政收支增长的影响,考虑到样本期内广东进行了大量“省直管县”试点改革,为了排除交叉影响,我们以剔除“省直管县”市县的样本进行稳健性检验。最后,基于激励政策的不连续变化构建DIDID(三重差分)检验框架,识别“撤县设区”影响财政收支的作用机制。

与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现在两个方面:一是采用稳健的计量手段评估“撤县设区”的财政收支效应,使用PSM方法保证样本的匹配性从而避免选择性偏误,同时排除“省直管县”等同期政策的影响;二是基于不连续激励政策构建三重差分框架,识别“撤县设区”影响财政收支的路径和机制,并从激励落差角度解释“撤县设区”财政效应的产生原因。

本文的余下部分结构安排如下:第二部分讨论政策背景并给出研究设计,第三部分给出财政收支效应的实证分析结果,第四部分从制度层面探讨财政收支效应的因果机制,最后是研究结论和政策建议。

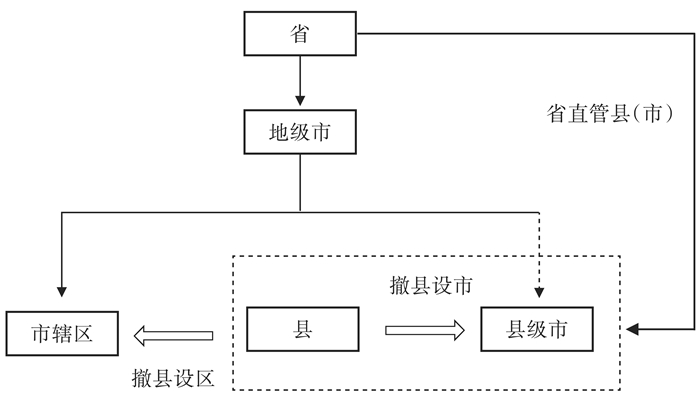

二、研究设计 (一) 政策背景我国现行行政体制中地市级下设区或县(市),二者在管理权限上存在区别,地市对于市辖区的经济和社会拥有直接管理权,但对于所辖县市仅执行部分直接管理职责,县市拥有更大的决策自主权。此外,部分县市进行省直管试点改革,试点县市在部分领域直接受省管理,不经过地市,详见图 1。

|

图 1 中国地方政府行政等级与“撤县设区” |

“撤县设区”的政策依据是国务院批转民政部1993年38号文件《关于调整设市标准的报告》及《市辖区设置标准》(征求意见稿),申请“撤县设区”的地区必须经省、市政府同意,最后经过民政部和国务院同意。从行政等级划分来看,市辖区和县市都属于县级行政区划单位,但二者在财政管理、行政权限、功能定位等方面都存在明显的区别。市辖区的土地开发等重大项目、重要环节的审批权集中在市直主管部门,财政需完全上缴,由地级市统一使用和计算;而县市具备相对完善的法定职能,能够对本行政区域经济进行规划,财政不完全上缴,部分县市甚至可以独立使用。广东省的“撤县设区”最初发生在珠三角(韩永辉等,2014),2008年后“撤县设区”多发生在非珠三角地区,见表 1。

| 表 1 2008-2016年广东省“撤县设区”名单 |

广东是区域发展不平衡最严重的省份之一,为鼓励和支持欠发达地区加快发展,省政府针对县市政府设定较为完整的“奖勤罚懒”激励机制,有不少优惠条款向欠发达地区倾斜。本文的样本期内主要涉及两个文件。一是自2008年起执行《意见2008》(以下简称《意见2008》),包括超增分成、挂钩奖罚、鼓励先进等手段。超增分成指粤东、粤西和粤北地区县(市)的省市共享收入增幅超全省或粤东、粤西和粤北地区平均水平,省分成部分按超额累进给予返还奖励,粤东、粤西和粤北地区县市返还奖励比例(40%)高于珠江三角洲县市(20%);针对粤东、粤西和粤北地区的市本级和所属县(市)及恩平市,新增转移支付兑现与财政收入挂钩;此外为鼓励先进,对获得上划省“四税”返还奖励的县市,领导班子可获得省财政返还的50%作为奖励,500万元封顶。第二个文件是2013年起执行的《关于完善省级财政一般性转移支付政策的意见》(以下简称《意见2013》)。根据该文件,广东对落后地区采取基础性转移支付和激励性转移支付,以“保基本”为特征的基础性转移支付是为了保障欠发达地区公共服务财力,激励性转移支付针对粤东、粤西和粤北地区县市和部分珠三角欠发达县市①,这些县市上划省级“四税”收入增量部分返还当地。此外,对2013年以后“撤县设区”的地区5年内保留县市待遇不变。

① 实施范围包括粤东西北地区12市的县(市)以及惠州市的惠东县、博罗县、龙门县,肇庆市的广宁县、德庆县、封开县、怀集县,江门市的恩平市。

(二) 命题的提出现行体制下一个地区从县市改为市辖区,当地政府的政策自主性和增长激励都会下降,导致财政收支双降。一方面,县市政府拥有较大的政策自主权,“撤县设区”后县区政府的权力向上收拢,政策自主性大为降低(沈坤荣、付文林,2005);另一方面,“撤县设区”后的市辖区很大程度上不再作为独立的竞争主体,增长激励下降(张蕾、张京祥,2017)。广东省由于存在专门针对县市的激励政策,“撤县设区”导致县区出现激励落差,财政收入和财政支出不可避免受到影响。根据《意见2008》,县市可以享受超增分成、挂钩奖罚、鼓励先进等财政激励政策;一旦“撤县设区”,这些激励政策要么取消,要么激励程度大幅度减弱,市辖区增收扩支的积极性都将下降。为此,我们有如下命题:

命题P1:“撤县设区”降低当地财政收支增速。

现行体制给县市政府提供的激励强于市辖区(沈坤荣、付文林,2005;徐现祥等,2007;韩永辉等,2014),激励落差导致结果差异。“撤县设区”后县市变为市辖区,激励落差因省而异,有的省份为了加快城市化进程对市辖区的激励力度更大,有的省份则采取优惠措施激励市县加快发展,广东省属于后者,对市县采取强财政激励。《意见2008》鼓励市县提高财政收入增速,在县市和市辖区之间形成明显的激励落差;进一步,2013年起实施的《关于完善省级财政一般性转移支付政策的意见》对倾斜政策进行完善,允许“撤县设区”的县区5年内保留县市待遇不变,这为检验财政激励落差假说提供了难得的“准自然试验”框架。给定2013年后“撤县设区”的县区保留县市财政待遇的背景,意味着2013年前后县市和市辖区增加财政收入的激励落差从有到无,如果财政激励落差是产生“撤县设区”效应的原因,那么2013年后“撤县设区”的收入效应会显著下降,而财政支出效应没有明显变化;反之则都保持不变。据此,我们提出如下可检验命题:

命题P2:激励落差是产生“撤县设区”财政效应的重要原因。

(三) 实证策略首先利用PSM方法,对实验组和对照组进行匹配;然后采用DID方法检验命题P1;最后采用DIDID方法进行机制分析,即检验命题P2。

1.倾向匹配得分匹配

使用DID的隐含前提是实验组和控制组必须满足共同趋势假设,即如果没有“撤县设区”政策,实验组和控制组的财政收支增长不存在系统性差异。实践中,毗邻中心城区、经济发展基础较好的县市更有可能成为“撤县设区”候选对象,因此可能存在选择偏误。为避免偏误,我们借助平衡性检验确保实验组和控制组满足共同趋势假设;进一步,如果没有通过平衡性检验,选择通过倾向得分匹配(Propensity Score Matching,简称PSM)方法进行样本单位匹配。

2.双重差分

本文采用双重差分(Difference-In-Difference,以下简称DID)评估“撤县设区”对财政收支增长的政策效应。对应DID设定,我们将样本期内发生“撤县设区”的县(市)视作“实验组”,其他县市为“控制组”;由于政策实施时间的不同步,理论上需要使用多个时间虚拟变量区别不同的实施时间。考虑我们拥有多期(T>2)面板数据,直接使用稳健的双重固定效应模型,DID方程设定如下:

| $Y_{i t}=\mu_{i}+\tau_{t}+C_{1} D_{i t}+C_{2} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (1) |

其中,下标i和t分别表示县区和年份,μi为个体固定效应,τt为时间固定效应,Zit代表一系列控制变量,εit为随机扰动项;被解释变量Yit为县区财政收入或支出增长率,Dit为撤县设区虚拟变量,由式(2)给出。其中,Dit定义如下:

| $ {D_{it}} = \left\{ \begin{array}{l} 1, 如果i县(市)第t年之前“撤县设区”;\\ 0, 其他。\end{array} \right. $ | (2) |

根据式(1)和式(2)的设定,系数C1度量“撤县设区”对财政收支增长的净影响,是本文关注的重点。C1显著为负表明“撤县设区”政策减缓了县区财政收支增长,显著为正则表明促进增长,不显著表示没有影响。根据命题P1,《意见2008》给予县(市)强度更大的财政激励政策,导致“撤县设区”会降低当地财政收支增速,因此预期C1显著为负。

3.三重差分

DID估计结果只能给出“撤县设区”是否影响财政收支及影响大小,但无法识别背后的发生机制。为识别机制,我们根据2013年前后县市和市辖区激励落差的变化情况,构建一个三重差分框架,把“撤县设区”效应分解为财政激励落差效应和其他效应。具体来说,参考杨友才(2014)、付明卫等(2015)、刘晔等(2017)文献,利用广东的财政激励政策变化构建三重差分,检验命题P2。关于三重差分的详细计量模型在第四部分给出。

三、实证分析 (一) 指标说明与数据来源考虑规模异质性,本文选择一般公共预算收入或支出增速作为被解释变量,核心解释变量是“撤县设区”政策虚拟变量D,考察“撤县设区”对财政收支增速的影响。为了控制其他因素,同时选取一系列控制变量。因为各县市之间的经济基础和社会发展存在差异,发展状况较好的县市能够更充分地利用财政资源,而人均GDP能够较为客观地反映一个县市的发展水平,因此按照肖洁等(2015)、卢方元等(2015)的做法,我们控制了人均GDP。而固定资产投资作为社会固定资产再生产的主要手段,可以在短期内直接产生税费增加财政收入,在长期内拉动经济增长从而间接对财政收支产生影响,所以本文借鉴游士兵等(2017)的做法,将固定资产投资占GDP的比例作为控制变量。此外,产业结构的优化是获取经济效益的重要途径,产业的发展状况也会对财政收支及其结构产生影响。其中,桑百川等(2016)发现第二产业占比强化了政府支出,且第二产业对经济增长的贡献率更高,因此我们控制了第二产业增加值占GDP比重;同时,随着第三产业逐渐成长为财政收入新的增长点,管治华等(2016)发现第三产业增加值占比对财政效率有正效应,于是我们也控制了第三产业增加值占GDP比重。所有变量定义和计算见表 2。

| 表 2 主要变量及其计算方法 |

2008年广东共有64个县市(不含自治县),2008至2016年,共有10个县市实施过“撤县设区”,构成实验组;余下的54个县市未实施过“撤县设区”,构成对照组。

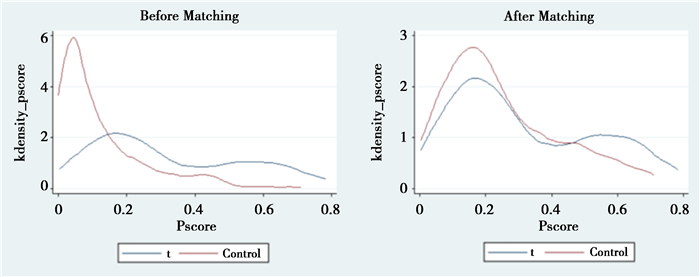

本文采取PSM方法以“撤县设区”政策虚拟变量为处理变量,将人均GDP、固定资产投资比例、第二产业占比和第三产业占比作为协变量,分别将财政收入增长率和财政支出增长率作为结果变量,对控制组样本和实验组样本进行核匹配。结果发现共有海丰县、南澳县、惠东县、阳山县、五华县(控制组)和揭东区(实验组)6个县市没有达到匹配要求,经过剔除,最终确定的实验组包括9个县市81个样本,控制组包括49个县市441个样本,共计522个样本。经过匹配,样本的平衡性大为改善,见表 3给出的PSM平衡性检验结果。①可以看到,在匹配后标准偏差大幅减小,显示实验组和对照组差异的t统计量从匹配前的显著变为匹配后的不显著,说明此时处理组和参照组的匹配变量不存在显著差异。作为佐证,图 2给出匹配前后的密度函数对比,可以发现匹配之后实验组和控制组差异明显减少。

① 为节约篇幅这里只给财政收入相关结果,财政支出同样通过相关检验,结果作者备索。

| 表 3 PSM平衡性检验 |

|

图 2 匹配前后密度函数图 |

1.基准结果

分析考察“撤县设区”对财政收入增速和财政支出增速的影响,见表 4。1-2列显示,不论是否加入控制变量,“撤县设区”(D)的系数显著为负,说明“撤县设区”降低了财政收入增长率(ingr);类似地,3-4列显示,不论是否加入控制变量,“撤县设区”同样降低了财政支出增长率。上述结果验证了命题P1,即“撤县设区”降低当地财政收支增速。上述结果的出现至少可以从两个方面解释。一方面,省政府对于县市进行更强的财政增收激励,导致县市政府相对区政府拥有更大的积极性增加财政收入和发展经济;另一方面,县改区后相关权力向地市政府集中,降低当地政府发展经济的灵活性和自主性。结合广东的情况,我们认为前者是更主要的因素,第四部分将会给出详细论证。

| 表 4 “撤县设区”对县区财政收支增长率的影响 |

2.稳健性检验:剔除“省直管县”样本

样本期内广东除了“撤县设区”之外,同时还在进行“省直管县”试点改革。研究表明“省直管县”改革可能提高地方财政增速和经济增速(才国伟、黄亮雄,2010;毛捷、赵静,2012),我们观察到的“撤县设区”效应可能是“省直管县”政策的作用结果,即县市财政收支增长更快不是因为实验组的“撤县设区”,而是因为对照组实施的“省直管县”试点。为了排除这种可能,我们在样本中剔除“省直管县”试点县市。样本期内广东省共发生36例“省直管县” ①,剔除“省直管县”样本,仅对剩余的样本进行双重差分回归,见表 5。结果显示,“撤县设区”的系数仍然显著为负,说明在排除了“省直管县”影响后,命题P1依然成立。

① 分别为顺德区(2010);兴宁市、南雄市、紫金县、封开县(2010);龙川县、五华县、博罗县、阳春市、徐闻市、高州市、英德市、饶平县、普宁市、罗定市(2012);南澳县、仁化县、丰顺县、陆河县、怀集县、揭西县(2013);乳源瑶族自治县、大埔县、陆丰市、廉江市、化州市、德庆县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、新兴县(2014);翁源县、连平县、海丰县、雷州市、广宁县、惠来县(2015)。

| 表 5 “撤县设区”对县区财政收支的影响(剔除“省直管县”) |

上述实证分析表明“撤县设区”降低了当地财政收支增速,这种效应的产生机制是什么?我们从财政激励的角度给出解释,《意见2013》规定2013年后“撤县设区”的地方5年内保留县市激励性政策待遇不变,我们根据这个规定进行机制检验,如果财政激励起作用,那么我们能够观察到2013年前后存在不同的收入效应,反之则没有差异。

为了反映2013年政策实施前后差异,定义虚拟变量:

| $ d_t^{2013} = \left\{ \begin{array}{l} 1, 如果t \ge 2013;\\ 0, 如果t < 2013。\end{array} \right. $ | (3) |

进一步定义

2013年之后,激励性转移支付范围不仅包括县市,还包括2013年之后“撤县设区”的市辖区,为此定义:

| $ D_{it}^e = \left\{ \begin{array}{l} 1, 如果t \ge 2013,且地区i在激励性转移支付范围内;\\ 0, 其他。\end{array} \right. $ | (4) |

基于上述定义,我们有如下三重差分回归方程:

| $ Y_{i t}=\mu_{i}+\tau_{t}+C_{1} D_{i t}^{b 2013}+C_{2} D_{i t}^{a 2013}+C_{3} D_{i t}^{e}+C_{4}\left(D_{i t}^{a 2013} \cdot D_{i t}^{e}\right)+C_{5} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (5) |

其中,C1表示2013年之前“撤县设区”政策效应,C2表示2013年之后“撤县设区”政策效应,C3表示激励性转移支付的政策效应;C4表示“撤县设区”和激励性转移支付的交叉效应。

《意见2013》主要针对县市财政收入指标设定激励,因此我们主要从财政收入维度考虑作用机制,重点关注三组关系。(1)C1和C2的关系。C1表示2013年之前“撤县设区”政策效应,它主要受《意见2008》影响,预期C1符号为负;如果C1的绝对值大于C2的绝对值,那么说明财政激励是产生“撤县设区”政策效应的一个途径。(2)C1、C2和C4三者的关系。在C1估计统计上显著的前提下,如果C4显著而C2不显著,则可以说明财政激励是产生“撤县设区”政策效应的主要途径。(3)C3和C4的关系。理论上预期二者的估计符号为正,考虑到“撤县设区”后保留县市待遇仅限5年,相关地区会在享受待遇期间用足政策,因此预期C4大于C3。同时,针对财政支出的估计结果,考虑到激励政策不直接涉及财政支出,因此预期C1和C2的符号不存在差异。

基于上述预期,我们下面讨论式(5)的估计结果,估计结果见表 6。1-2列为收入效应的估计结果:首先,显示C1显著为负,C2为负但绝对值明显小于C1,且在5%水平上不显著,说明激励性转移支付是产生“撤县改区”收入效应的重要原因;其次,C4显著为正,说明激励性转移支付是产生“撤县改区”收入增长的主要途径;最后,C3为正但不显著,同时C4显著为正,表明一般情况下政策的激励效果不明显,但给定期限的政策促进了收入增长。3-4列为支出效应的估计结果,C1和C2都显著为负,且检验结果不能拒绝| C1|=| C2|假设,说明激励性转移支付不是产生“撤县改区”支出效应的原因;进一步可以佐证的是C4的估计结果统计不显著,表明激励性转移支付不能作为解释“撤县改区”支出效应的理由。考虑到激励考核的目标主要是“四税”等收入项目,对支出增速没有明确的考核标准,因此上述结论基本符合理论预期。

| 表 6 “撤县设区”收支效应的机制检验 |

概括来说,《意见2008》以收入增长为主要考核指标的激励性财政政策,在县与区之间形成激励落差,导致“撤县设区”前后当地财政收支增速变化;《意见2013》规定2013年后“撤县设区”的地方5年内保留县市激励性政策待遇,削弱了县与区之间的激励落差,导致2013年之后“撤县设区”的收入效应不明显。总体来看,财政激励变化是产生“撤县设区”效应的重要原因。需要指出的是,本文的分析不能排除晋升激励、财政分权等其他作用机制,在数据可得的情况下,本文的分析框架同样可以进行其他作用机制识别,留待以后研究。

五、结论与建议本文基于2008-2016年广东省县(市)区面板数据研究“撤县设区”对当地财政收支的影响。首先,利用PSM进行事前检验和样本筛选,在满足平衡性和共同趋势前提下采用双重差分法评估“撤县设区”对县区财政收支增长的影响,发现县(市)改区后当地财政收入和支出的增速双双降低;考虑同期进行的“省直管县”影响后,本文的结论仍然成立。其次,从激励落差的视角对上述发现进行解释,基于广东省特有的地方财政激励政策《意见2008》和《意见2013》构建三重差分框架,发现县市和市辖区之间的财政激励落差是导致“撤县设区”效应的重要原因。本文的工作充实和丰富了“撤县设区”相关研究,首次提出激励落差概念解释“撤县设区”的影响,并结合特定的政策背景构建三重差分框架识别激励落差,拓展了相关问题的实证分析工具。

基于研究发现,我们的对策建议包括:(一)“撤县设区”政策评估需要结合政策的实施背景。中国不同区域的发展参差不齐,各省各市的地方政策多样多变,结合相关背景构建合适的政策评估框架才能识别政策背后的作用机制,避免“黑箱式”式因果推断。(二)“撤县设区”不是城市发展的灵丹妙药。考虑到“撤县设区”可能导致当地的收入和支出双降,政策的推进应该根据城市发展需要和县市发展基础,因地制宜,因势利导,不宜盲目追求城市规模扩张。(三)差异化激励性政策的出台应更加稳妥。差异化激励性政策的初衷是“奖勤罚懒”,但可能在两个方面产生副作用,一是导致“竭泽而渔”式发展,影响地方的长期可持续发展能力,二是破坏公平竞争环境,伤害非激励地区的发展积极性。为了提高决策的科学性和准确性,需要健全政府决策评估制度,建立事前、事中和事后一体化的政策评估体系。

| [] |

才国伟、黄亮雄, 2010, “政府层级改革的影响因素及其经济绩效研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 73-83 页。 |

| [] |

张蕾、张京祥, 2017, “撤县设区的区划兼并效应再思考——以镇江市丹徒区为例”, 《城市问题》, 第 1 期, 第 36-38 页。 |

| [] |

卢盛峰、陈思霞、张东杰, 2017, “政府推动型城市化促进了县域经济发展吗”, 《统计研究》, 第 5 期, 第 60-68 页。 |

| [] |

王贤彬、谢小平, 2012, “区域市场的行政整合与经济增长”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 23-36 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2012.03.003 |

| [] |

沈坤荣、付文林, 2005, “中国的财政分权制度与地区经济增长”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 31-39 页。 |

| [] |

史宇鹏、周黎安, 2007, “地区放权与经济效率:以计划单列为例”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 17-28 页。 |

| [] |

徐现祥、王贤彬、舒元, 2007, “地方官员与经济增长——来自中国省长、省委书记交流的证据”, 《经济研究》, 第 39 期, 第 18-31 页。 |

| [] |

韩永辉、黄亮雄、舒元, 2014, “县域行政区划改革的绩效分析——以撤市设区为切入点”, 《经济学报》, 第 4 期, 第 49-67 页。 |

| [] |

李郇、徐现祥, 2015, “中国撤县(市)设区对城市经济增长的影响分析”, 《地理学报》, 第 8 期, 第 1202-1214 页。 |

| [] |

游士兵、祝培标, 2017, “行政区划改革对地区经济发展影响的实证分析”, 《统计与决策》, 第 2 期, 第 79-83 页。 |

| [] |

杨友才, 2014, “金融发展与经济增长——基于我国金融发展门槛变量的分析”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 59-71 页。 |

| [] |

付明卫、叶静怡、孟俣希、雷震, 2015, “国产化率保护对自主创新的影响——来自中国风电制造业的证据”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 118-131 页。 |

| [] |

刘晔、张训常, 2017, “碳排放交易制度与企业研发创新——基于三重差分模型的实证研究”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 17-30 页。 |

| [] |

肖洁、龚六堂、张庆华, 2015, “分权框架下地方政府财政支出与政治周期——基于地级市面板数据的研究”, 《经济学动态》, 第 10 期, 第 102-114 页。 |

| [] |

卢方元、李彦龙, 2016, “金融发展、政府财政支出对城乡居民收入差距的影响——基于地级市面板数据的实证分析”, 《金融与经济》, 第 8 期, 第 9-14 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-169X.2016.08.003 |

| [] |

桑百川、黄漓江, 2015, “政府支出与经济波动——基于省级面板数据的实证分析”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 60-74 页。 |

| [] |

管治华、许坤、许文立, 2016, “结构性减税压力下的财政支出效率提升——基于省际间财政支出超效率DEA模型分析”, 《财政研究》, 第 7 期, 第 35-45 页。 |

| [] |

毛捷、赵静, 2012, “'省直管县'财政改革促进县域经济发展的实证分析”, 《财政研究》, 第 1 期, 第 38-41 页。 |