自20世纪90年代以来,区域市场迅速融合是东亚经济体的一个显著特征。特别是亚洲金融危机揭示了地区金融体系的脆弱性,此后,东亚经济体采取了一系列金融合作举措,包括ASEAN+3以及清迈倡议(CMI)和东亚债券市场倡议(ABMI)。2008年和2009年举行的一系列东盟+3财长会议将CMI从双边互换协议网络转变为更加制度化的多边框架。近年来,东亚经济体持续的资本市场开放和金融市场基础设施的建设,特别是东亚基础设施投资银行的建立和“一带一路”建设,进一步推进了东亚各国的多边金融合作。资金融通是“一带一路”建设的目标之一,包括推进东亚货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设,扩大沿线国家本币互换、结算的范围和规模,推动东亚债券市场的开放和发展,引导各方资金共同参与“一带一路”重点项目建设。

尽管有这些安排和有利的经济环境,一些研究表明,区域地区金融市场的一体化依然有限(Ng and Yarcia, 2014)。2008年的全球金融危机后的大衰退已经凸显了东亚的增长对区域外需求的依赖。东亚地区持续保持经常账户盈余,但地区的储蓄被投资于地区之外,特别是更发达的经济体。缺乏区域性资本市场和大部分国家金融体系欠发达是将该地区的储蓄导入东亚新兴市场的主要障碍。过度依赖外部资金似乎已经使东亚金融体系充分暴露于外部的金融冲击。

东亚经济一体化日益加深,对本地区乃至全球经济都有深远的影响,例如,帮助该地区保持快速增长,而不受美国或欧洲经济的影响。但关于东亚地区的金融一体化趋势尚未得到明确评估,其隐含的宏观经济后果的经验证据也是有限的。本文通过综合评估金融市场一体化的进展以及东亚进一步的金融一体化如何影响对发达国家的经常账户失衡,填补了相关文献的空白。

本文其余部分安排如下。第二节提供了关于金融一体化文献的简要回顾。第三节通过抛补利差和股权溢价的收敛强度的价格测度衡量东亚金融市场的一体化程度及其趋势。在第四节中,使用基于跨境金融资产规模的金融引力模型,实证评估了东亚经济体是否更多地持有本区域经济体的金融资产及其影响因素。在第五节中,考察金融一体化的宏观经济后果,实证检验了更大的金融一体化对经常账户余额再平衡的作用。结论和政策含义在第六节中。

二、金融一体化的文献回顾本节首先了综述了文献中的金融一体化的度量方法,其次,简要回顾了有关金融一体化收益的研究。

(一) 金融一体化的度量金融一体化是一个多方面的、动态的问题,现有的研究采取不同指标来衡量,大致可分为三大类。第一类涉及基于价格的度量,主要体现在货币市场利率平价的条件下,包括抛补利率平价(CIP),无抛补利率平价(UIP),实际利率平价(RIP)以及股票和债券市场收益的协同变动。第二类是基于量的指标,如储蓄-投资相关性,消费相关性和总资本流动。第三类基于监管或体制因素。

1.基于价格的度量

抛补利率平价CIP表明,即期汇率与远期汇率之间的差额等于以当地货币计量的类似资产之间的利差。因此,在没有资本账户限制和交易成本的情况下,抛补利差(CID)不应该显著异于零,为负表明存在限制资本外流的资本管制或交易成本。Qin et al.(2007)通过动态因子误差修正模型(DF-ECM),实证检验了东亚货币市场与美国之间的月度抛补利差,结果表明,货币市场一体化程度仍然很低。Kim and Lee(2012)分别构建了东亚货币市场与美国以及东亚与日本之间的抛补利差,以分别衡量东亚金融市场的全球和区域一体化程度。他们发现后者更大,因此认为东亚金融市场全球一体化强于区域一体化。

无抛补利率平价条件UIP认为利差等于预期汇率变化。如果UID> 0,则本国资产的预期收益率高于国外资产,导致资本流入本国。Tang(2011)利用面板协整,完全修正的OLS和动态OLS检验来研究UIP关系,没有发现东盟五国与美国融合的证据。Cheung et al.(2005)使用ADF-GLS检验研究了东亚国家的UIP条件,发现随着时间的推移绝对值的偏差正在缩小。Francis et al.(2002)使用资产定价技术来计算不同货币工具的超额收益,然后使用UIP测试这些工具的一体化。结果表明UIP总体上不成立,但是自由化时期前后有一些差异。

实际利率平价(RIP)通过购买力平价(PPP)替换UIP预期汇率变化,再与Fisher等式结合,得到本国资产的预期收益率与国外资产相同。鉴于UIP和PPP在短期到中期都不成立,RIP被认为是包含实际和金融联系的非常长期的利率平价条件。采用RIP关系和面板单位根检验,Holmes et al.(2011)找到了东亚经济体区域金融一体化的证据。Baharumshah et al.(2011)利用实际利率平价发现,东盟五国和韩国在金融上融入了全球市场。

基于收益的协同变动的研究也有很多。Beine and Candelon(2011)采用了股票市场协方差衡量金融一体化的方法,证明了贸易以及金融自由化对新兴国家之间的跨国股票市场联系程度的正向影响。利用股票市场协同运动分析,Johansson(2011)认为,金融风暴不会阻碍东亚金融一体化发展和高度的市场合作。Yu et al.(2008)使用价格趋同,敏感性,共同运动,周期同步和收益相关性作为一体化的证据,证实了大多数时候东亚的股票和债券市场都处于弱融合状态。Volosovych(2013)以及Donadelli and Paradiso(2014)采用主成分分析(PCA)考察1980-2012年全球新兴市场的股票市场的金融一体化动态。

2.基于数量的度量

储蓄-投资相关性(FH)方法的中心前提是,在资本流动性高的世界里,一个国家的储蓄实际上是世界资金池的一部分,国内实际利率必须与世界利率相联系,即r = r *,储蓄和投资不需要相互关联。如果资本流动性较低,实际利差就不会均衡,从而使储蓄和投资比率与封闭条件下的相似。Aizenman(2005)报告的东亚样本中,储蓄和投资比例非常接近一,这个数字还在继续上升,这可能表明当局正在努力提高内部融资水平。Herwartz and Xu(2010)应用面板数据来衡量一些国家的储蓄-投资关系,他们发现,受金融一体化的影响,东亚储蓄投资关系在短期内下降。

另一个金融一体化指标是考察各个经济体之间消费的时间路径。消费趋同意味着一国由于收入的预期或非预期变化而利用资本市场为“过剩”消费提供资金。若这个时间路径超出了现有国内资源所暗含的路径,这意味着资本流动的开放(de Brouwer,1999)。Bekaert et al.(2006)发现金融自由化与消费增长波动较低有关,但对新兴市场国家这一影响较弱。

金融一体化的概念也与资本跨境流动的密切相关,一些指标旨在捕捉跨境投资活动的范围。例如,Lane and Milesi-Ferretti(2008)计算了海外资产和负债存量总额与GDP的比率,作为国际金融一体化的一项度量,认为发达国家和发展中国家之间存在一定程度上的国际金融一体化。Park and Lee(2011)发现发达经济体占新兴东亚海外资产总额的比例大幅度下降,东亚新兴国家的外国投资组合资产正在越来越多地投资于该地区。

3.监管,制度和其他度量

一体化的过程涉及取消资本管制,可以通过资本控制程度来衡量金融一体化的程度。Edison and Warnock(2003)使用市场资本化的全球指数(IFCG)和投资指数(IFCI),构建了发展中国家资本管制程度的单变量指标。Pongsaparn and Unteroberdoerster(2011)认为,由于国家的资本账户限制,东亚新兴市场在该地区内外的融合程度似乎较低。

(二) 金融一体化的收益对于区域金融市场更为全面的发展所带来的一系列好处有广泛的一致意见。文献中关于金融一体化的收益主要涉及两个方面。首先,资产自由流动对增长有正面的影响。其次,金融一体化带来了宏观经济稳定,国内金融体系发展,制度改进等间接效益。

金融一体化对于加强国内增长发挥重要的作用。例如,通过在庇护性银行体系中引发更多竞争,可以为家庭和企业提供更多服务,从而减少阻碍消费和投资的融资约束。同样,通过提供更高的流动性,外国参与本币债券市场,也会使收益率降低(Peiris,2010)。Kose et al.(2003)提供了资本账户开放对发展中国家经济增长的经济影响的评估。尽管没有发现关于金融一体化对增长的好处的有力证据,但是股票市场自由化对增长的好处却得到经验上的支持。

Imbs(2006)提供了大量的国家金融一体化的确提高了跨国消费的相关性的经验证据,表明增加了风险分担。Kose et al.(2007)认为,国际风险分担的任何增加都是温和的,远低于理论所提出的水平。Pungulescu(2015)也认为,金融一体化(以股权本国偏好下降为代理)对经济增长和国际风险分担有显著的正向影响。此外,通过促进金融知识转移促进金融创新,从而减少预防性储蓄的动机,例如通过向家庭提供更广泛的储蓄和保险工具,或引入更适合投资的融资方式。更大的金融开放度让公司可以接触更广泛的投资者,也有助于改善公司治理(Prasad and Rajan, 2008)。然而,对于亚洲经济体而言,金融一体化是否能实现上述的利益尚未形成共识。

三、东亚金融一体化的价格测度东亚地区金融市场一体化的发展尚未形成共识。一方面,有人认为,东亚投资者的投资组合选择可能会具有“地区性偏好”,因为他们熟悉东亚公司和资产,以及更有利的风险认知。另一方面,东亚不透明的公司治理和会计使信息优势变得不可靠,因而东亚投资者对东亚金融资产的偏好不会高于全球投资者。本节基于价格测度,即CID和股权溢价的β收敛分析,来评估最近东亚金融一体化的趋势。

抛补利差(CID)由下式获得:

| $ C I D=\left(r_{t}-r_{t}^{*}\right)-f_{i+1} $ | (1) |

ft+1为下一期的外币远期溢价/折价,东盟5+3(即印度尼西亚,泰国,马来西亚,菲律宾,新加坡,韩国,中国和日本)以及印度、香港和台湾的三个月同业拆借利率作为短期利率rt的指标,以美国,日本和区域指数三个基准来计算CID。构建区域利率指数使用的权重以每个国家的金融深度确定,用国内对私营部门信贷占GDP的比例来衡量。它比直接使用GDP权重更准确。例如,香港和新加坡是东亚最发达的金融中心之一,但GDP较低。如果东亚国家与美国市场融为一体,那么以美国为基准的CID应该趋于一致。相反,如果这些市场是区域一体化的,那么以日本或区域指数作为基准时,CID中就会出现趋同现象。

这11个样本市场的选择出于几个原因。首先,人口和经济增长有助于提高中国和东盟的重要性。中国和东盟成员国拥有全球约三分之一的人口。过去几十年来,东亚一直是全球GDP增长率最高的地区,在2015年占全球GDP的29%。其次,中国和东盟政府通过金融市场放松管制和资本账户开放促进了跨境金融交易。由于它占世界收入份额增加,金融市场变得更加发达,金融市场管制放松,预计将在国际金融交易中发挥越来越大的作用。所有11个经济体和美国的三个月同业拆借利率以及相应的远期汇率数据来自Bloomberg,即期汇率、国内私营部门信贷和GDP数据来自WEO。数据涵盖的时期是2006年1月到2016年12月。

我们还通过股权溢价的收敛趋势考察了这些经济体股票市场一体化水平。对于投资者而言,股票市场一体化水平影响了国际投资组合多样化配置资本的机会。对决策者而言,区域一体化有助于拓宽投资者基础和金融产品范围,从而加强国内资本市场在全球的竞争。股权溢价被定义为股价指数的年化变化率减去三个月期的政府债券的年化收益率,数据来自EIU。

我们运用Adam et al.(2002)提出的金融一体化的“β收敛”方法来捕捉收益率的收敛速度。β收敛性检验来自增长文献,并已被应用于欧洲银行业一体化研究。估计方程如下:

| $ A {sia}_{i, t}-A {sia}_{i, t-1}=\alpha_{i}+\beta A \sin a_{i, t-1}+\mathit{\Sigma} \gamma_{i j} \Delta A \sin _{i, t-j}+\varepsilon_{i, t} $ | (2) |

其中Asiai, t是第i个国家在第t个月的CID或股权溢价,纳入固定效应αi,以隔离国家的影响。如果系数β为负,则存在β收敛,否则,意味着Asiai, t与Asiai, t-1之间的差异与初始水平的差异一样大。β的大小衡量整个市场的收敛速度,其绝对值越大,收敛速度越快。回归结果列于表 1。

| 表 1 β收敛的回归结果 |

CID的面板回归结果中三个基准的β估计系数为负且显著,表明在整个样本期内,东亚区域金融一体化与全球的一体化是同时存在的。比较β系数的绝对值,与美国基准的收敛速度相对于日本和区域加权平均基准更大,说明与全球金融市场的融合程度大于区域金融一体化的程度。这在一定程度上反映了东亚金融体系的普遍不发达状况,投资者在区域范围内获取信息相对困难,尽管发达国家面临经济和金融问题,但其流动性强的金融市场仍然对东亚经济体具有吸引力。

表 1还给出了对各国的β回归系数。相对美国基准的CID,β收敛的原假设无法被拒绝,尽管马来西亚、菲律宾和泰国只在10%的水平下显著。东亚金融中心和高收入经济体香港,日本和韩国与全球资本市场的一体化程度较高,似乎揭示了全球金融一体化与金融市场发展程度之间的密切对应。相对日本的基准,除了马来西亚外,CID收敛的结果均显著。积极的收敛结果可以与日本在危机之后采取的措施联系起来,例如与东亚国家安排日元的互换,并建立市场准入支持机制,以保证武士债券发行。根据金融深度加权平均基准来检验区域收敛时,除韩国和马来西亚外,所有国家的区域金融一体化水平均显著。韩国在金融方面高度融入世界,但这不适用于其他国家。

股权溢价的收敛与CID的结果大致相同,面板和各国的β系数为负值且在统计上显著,除了美国基准下马来西亚的系数并不显著,这意味着从股票市场来看区域金融一体化程度已经逐渐提高。但股权溢价的结果也有一些关键差异。例如,面板回归和香港、韩国的区域金融一体化被发现强于全球一体化,而CID的相应β收敛结果则相反。

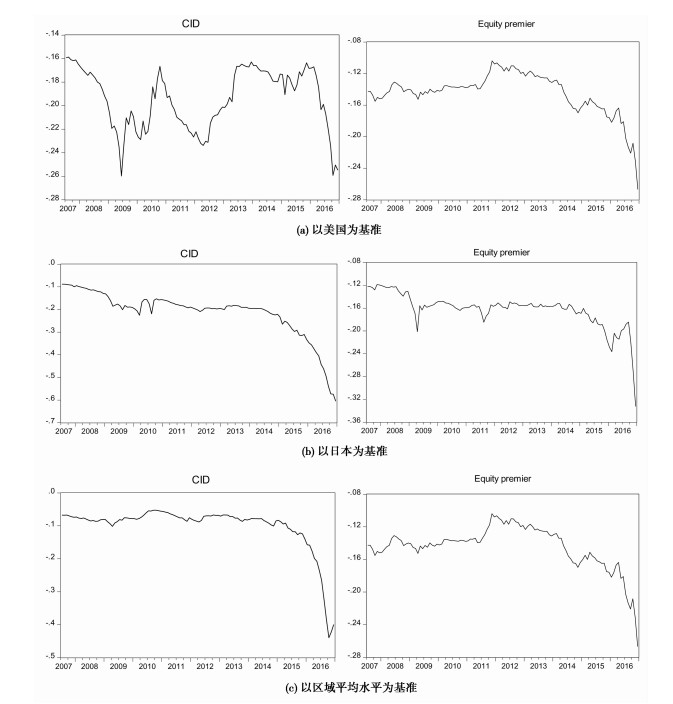

考虑到区域金融一体化水平可能随时间而变化,我们还描绘了CID和股权溢价收敛系数的时变性,如图 1所示。相对三个基准的时变的β系数是通过在18个月的滚动窗口中运行上述回归得出的,即第一个β是使用前18个月的CID来估计的。然后数据窗口向后移动一个月,再次估计方程,直到最后一次观察值。图中时间轴显示的是各窗口右端的时间。

|

图 1 滚动窗口的时变β收敛系数 |

收敛趋势的进化阶段可以很容易区分,大致可以分为两个时期。窗口期进入2014年前,相对日本和区域加权平均的CID收敛速度在缓慢增长,全球一体化大于区域一体化,显示东亚货币市场与美国市场紧密融合。我们也观察到,虽然东亚国家出现股权溢价趋同,但东亚股市与美国股市的走势更加紧密。这一期间相对于美国基准的CID收敛系数发生较大变化。在金融危机之前,收敛速度不断增长。然而,当窗口进入2008年(窗口右端为2009年7月)后,与美国市场的一体化进程出现了逆转,收敛速度下降。2007年8月以后,全球银行间市场严重受损,因美国金融危机加剧及其后货币市场冻结而导致与美国市场一体化进程停滞并不奇怪。窗口进入2011年后,也出现收敛速度下降的情况。

窗口期进入2014年后,用日本和区域指数基准检验时,收敛的速度急剧上升,一体化程度在最后几个月翻了一番。尽管与美国基准收敛速度也在增长,显示东亚地区继续对一些发达国家的金融资产存在金融依赖,但是区域一体化程度已经高于全球一体化程度。这些变化与一系列旨在促进区域内一体化的金融合作密不可分,如设立用于防止签署国的流动性危机的基金的“清迈倡议”的多边化、东盟资本市场论坛(ACMF)和亚洲债券市场倡议(ABMI)。特别是,近年来东亚基础设施投资银行的建立和“一带一路”建设所倡导的多边金融合作对地区金融一体化也产生了很大的影响。

四、东亚金融一体化的数量测度:金融引力模型考虑到金融和汇率市场的波动性,价格测度所反映的区域一体化的改善可能包括金融危机冲击传播的结果,即东亚国家为应对2008年危机引发的新兴市场的波动所采取的共同的货币政策。通常情况下,金融一体化的数量测度,即跨境资产持有量的增加能够表明区域金融一体化程度的实际增长。

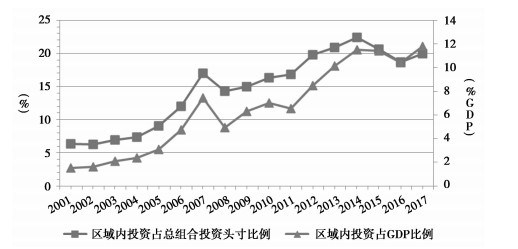

图 1分析了2001 - 2017年参与CPIS统计并有较完整数据的八个东亚经济体:香港; 日本; 韩国; 新加坡,印度尼西亚,马来西亚,菲律宾、泰国与其59个投资东道国的双边跨境组合投资头寸的占比变化情况。图中分别显示了东亚经济体的区域内组合投资占其海外组合投资总额的比例,以及东亚地区内部双边组合投资头寸占GDP的比重。8个东亚经济体的区域内投资的比例呈上升趋势,从2001年组合投资总额的6%上升到2017年的20%,表明东亚国家的外国投资组合资产正在越来越多地投资于地区内国家。这与上一节的实证结果相一致,突显东亚金融一体化程度的显着提高。此外,组合投资头寸占GDP的比例也不断增长,2007年仅为GDP1%,到2017年增长到GDP的约12%,即东亚区域内投资的增长完全超过了该地区实际经济活动的快速增长。

这些数据确认了金融一体化程度独立于全球危机的上升趋势。这些东亚国家大部分(除了日本)归类为新兴市场,因此比发达的国家更少受到全球危机的影响。事实上,在多次危机的影响之后,东亚国家正在区域市场上找寻“避难所”,以区域市场为导向,可以降低短期资本流动的风险。另外,东亚国家迅速增长的区域内贸易,也显著推动了区域一体化。随着各经济体逐步放松了对跨境投资的限制,通过为投资者建立一个免费、开放,透明和一体化的投资体制来促进区域内部的跨境投资,东亚事实上的一体化已经逐步成长起来。最近的研究也强调了这一结果,表明东亚新兴市场日益融入本地区。

|

图 2 东亚8个经济体区域内投资组合比例以及与GDP的比例 数据来源:CPIS数据库 |

然而,我们需要从更为严谨深入的实证分析中得到东亚经济体是否更多地持有本区域经济体的金融资产的证据。Martin and Rey(2009)以及Coeurdacier and Martin(2009)推导了双边金融资产交易的金融引力方程,来实证评估东亚金融市场之间的双边关联程度。来自国家i的代理人对j国发行的资产总需求的价值,如下面的等式(2)所示。

| $ Assec t{{\rm{ }}_{ij}} = \frac{{\beta {L_i}{y_i}{n_j}}}{{(1 + \beta)}}{\left({\frac{{{r_j}}}{{{\tau _{ij}}}}} \right)^{\varepsilon - 1}} $ | (2) |

其中,β /(1+β)是规模因素和资产数量的弹性,而ε为资产之间的替代弹性。i国代理人对j国发行的资产的总需求价值将随i国经济规模Liyi(人口Li和人均收入yi的乘积),j国金融资产数量(金融成熟度)nj和预期收益rj而增加,随两国交易费用τij而下降。同时,假设资产总需求随着国家j的经济规模和i国的金融成熟度的增加而增加是合理的。同样,国内投资回报率ri低会使对外国金融资产的投资增加。取对数后,得到国家i对j国投资组合总持有量的金融引力方程:

| $ \begin{aligned} log A {set}_{i j t} &=log (\beta /(1+\beta))+log L y_{i t}+log L y_{j t}+log n_{i t}+log n_{j t} \\ &+(\varepsilon-1)\left(log r_{i t}+log r_{j t}-log \tau_{i j t}\right) \end{aligned} $ | (3) |

基准回归模型采取以下形式:

| $ \begin{aligned} {logAsset}_{i j t} &=\alpha+\beta_{1} log G D P_{i t}+\beta_{2} log G D P_{j t}+\beta_{3} log {Cap} {lib}_{i t}+\beta_{4} log {Caplib}_{j t}+\beta_{5} log {Retrun}_{i t} \\ &+\beta_{6} log {Return}_{j t}+\beta_{7} log \tau_{i j t}+\beta_{8} A sia _{-} D u m+u_{i}+u_{j}+\varepsilon_{i j t} \end{aligned} $ | (4) |

其中logAssetijt是经济体i持有的东道国的j投资组合价值的自然对数。Caplib代表金融成熟度,以Fraser的“世界经济自由度指数”4E栏中的资本控制强度指数度量。这个指标取值在0到1之间,值越高,对外投资的限制和资本管制就越低。Asia_Dum是东道国为东亚经济体的虚拟变量。两国之间的交易成本τijt具有以下特定的函数形式:

| $ {\tau _{ijt}} = {\beta _1}Dis{t_{ij}} \times exp \left({{\beta _2}Ta{x_{ijt}} + {\beta _3}Comlan{g_{ij}} + {\beta _4}Conti{g_{ij}} + {\beta _5}Colon{y_{ij}} + {\beta _6}OF{C_j}} \right) $ | (5) |

Dist是双边加权地理距离,控制变量还包括了各国是否共用地理边界(Contig)和共同语言(Comlang),是否是另一个国家的前殖民地(Colony)和最高边际税率(Tax),均取自“国际预期与信息研究中心”(CEPII)。包含虚拟变量OFC,以控制离岸金融中心的伙伴国家提供非常有利的金融待遇。

表 2提供了自变量和因变量的描述性统计及所有时变变量的单位根检验。IPS检验和Fisher检验基本上都拒绝了存在单位根的原假设,表明这些变量是平稳的。

| 表 2 变量的描述性及单位根检验 |

当我们控制两国的固定效应时,由于伙伴国虚拟变量(uj)和时不变的变量完全共线性,所以不能估计Asia_Dum虚拟变量。因此,表 3给出了由随机效应GLS程序估算金融引力模型的结果。第(1)至(3)列显示了基准回归结果。东亚虚拟变量是正的和显著的,表明这东亚投资者持有的其他东亚国家发行的投资组合数量在引力模型预测的之上。有理由认为,在全球经济危机之后,东亚国家倾向于相互投资,而不是投资于区域以外的发达国家。毕竟,最近的两次重大金融危机-全球金融危机和欧元区主权债务危机-起源于这些经济体,这大大降低了各国对其发展前景的预期。而且,非常规的货币扩张政策也大幅降低了发达经济体的利率。

| 表 3 金融引力模型GLS回归结果 |

其他控制变量的估计值符号基本与预期相符且具有统计学显著性。规模大、金融自由化程度较高的东亚经济体持有的组合数量较多,同时,在市场规模大,金融自由化程度高的国家持有的投资组合更多。母国的收益率是负的但不具有统计显著性,而东道国的收益率是负的且显著。与交易成本相关的变量中,距离的影响显著为负,表明东亚经济体倾向于对地理上更接近的经济体投资更多。距离不仅代表了交易成本,而且更大程度上代表了信息不对称,更接近的国家金融资产的交易费用通常较小。共同语言和共同边界变量是显著的和正向的。东亚经济体不会在殖民地国家更多地投资,而是更多地投资于离岸金融中心。按照普遍的看法,对股息或利息收入的高税率会阻碍外国投资,但Taxj的估计却表现出相反的结果。

为了评估全球金融危机是否影响了东亚经济体的投资行为,还报告了危机前(2001-2008年)和危机后(2009-2016年)两个子时期的上述方程式的估计。Asia_Dum的结果是一致和稳健的。其他解释变量的估计值和显著性与整个样本期间相比变化也不大,除了在危机前后的子时期,母国收益率变得显著,而东道国收益率和殖民地关系不再显著,共同边界变量在危机后不再显著。另一个例子是,危机后税率变为负的系数。

除了标准引力模型的控制变量之外,文献还将跨境货物贸易视为潜在影响跨境金融投资的重要因素。理论上可以预期贸易是东亚跨境投资动态的一个重要因素。一方面,东亚经济体可以投资于出口部门,或寻求对冲和分散其出口风险,减轻可能的贸易条件冲击。另一方面,可以投资于东道国具有一定比较优势的部门,以获得技术和学习的溢出效应。此外,还可以投资于进口商品的部门,意在获取资源。Portes and Rey(2005)以及Dailami et al.(2012)的研究表明,货物贸易量对跨境金融资产交易有正向影响。但把货物贸易量作为解释变量可能受到内生性的影响,因为货物贸易本身受到其他重要变量的影响,例如市场规模和地理距离。因此,我们引入下列方程得到的残差:

| $ \begin{aligned} {logTrade}_{i j t} &=\alpha+\beta_{1} log G D P_{i t}+\beta_{2} log G D P_{j t}+\beta_{3} {Tradelibi}_{t}+\beta_{4} {Tradelib}_{j t}+\beta_{5} {logDistance}_{i j} \\ &+\beta_{6} {Contig}_{i j}+\beta_{7} {Comlang}_{i j}+\beta_{8} {Colony}_{i j}+u_{i}+u_{t}+r- {trade}_{i j t} \end{aligned} $ | (6) |

因变量是双边贸易流量的对数,来自IMF的贸易统计数据(DOTS)。Tradelib衡量国际贸易的自由度(Fraser“世界经济自由度指数”第4列)。回归的残差(r-trade)衡量两个经济体之间的双边贸易强度。具体而言,正值意味着双方享有比引力预期更大的双边贸易,负值意味着双方的双边贸易比引力预期要小。

表 3第(4)至(6)列报告了包含贸易引力方程的残差的结果。r-trade的估计系数为正且均在1%水平上显著。与之前的文献一致,贸易一体化和汇率波动在确定东亚组合交易中起着重要的作用。两个经济体贸易额增长10%,投资流量约增加了4%。此外,包括双边贸易强度变量在内,似乎并没有显著影响大多数解释变量的估计结果。

引力模型的大部分文献都应用OLS估计,其中因变量以自然对数的形式表示。但Santos Silva and Tenreyro(2006)表明,异质性严重时,可能会导致偏差,并建议以引力模型的乘法形式进行估计,并使用泊松伪极大似然(PPML)估计量。PPML估计的另一个优点是它不把投资组合价值取对数,因此不会删除零观测值。作为比较,PPML的估计结果列于表 4。

| 表 4 金融引力模型PPML回归结果 |

在ppml估计的全样本期间结果中,东亚虚拟变量的估计系数对于基准模型和引入贸易一体化的模型都是正的和显著的。其他控制变量的定性结果与GLS估计仍然相似,值得注意的是,边际税率Taxj不再显示与理论预期不符的正向关系,而是与所持有的组合数量负相关。危机前后两个子时期的结果也基本相似,只是殖民地关系以及伙伴国的金融自由度和收益率,在危机前不具有统计显著性,但危机后都是在1%水平显著的。

王伟等(2013)指出,东亚对非东亚经济体以及区域内经济体的双边组合投资的决定因素可能不同。本文在表 5对比了二者在全样本期间以及危机前后的影响因素的差异。

| 表 5 东亚区域外与区域内金融一体化影响因素比较 |

结果表明,跨境投资的基本决定因素,如市场规模,金融开放度,回报率以及其他一些母国和东道国的特征,对于解释东亚国家对区域内和区域外国家的组合投资有很大的帮助且基本与引力模型预测方向一致:双边金融资产持有与两国的经济规模成正比,与两国之间的距离成反比,同时随东道国以及投资国的金融开放度的提高而增加,随东道国边际税率的降低而增加。决策者只要能够影响这些基本面,就可以显著促进东亚内部金融一体化。近年来东亚国家一系列政策选择,包括消除跨境投资的障碍、创造区域指数基金等区域金融产品、解决会计和审计标准以及监管差异,都有助于加快东亚区域金融一体化进程。

此外,估计还表明,区域内贸易与双边投资之间存在显着的正相关关系,而与区域外国家的贸易的增加并未显著促进跨境投资增长。因此,东亚区域内金融投资的增加可能不仅仅是由于前述的一系列金融合作,也是由于近年来“东盟自由贸易协定”等贸易协定的签署。

五、东亚金融一体化的收益当然,金融一体化本身并不是目的,而是为了通过增加风险分担和提高金融稳定性来实现收益。一方面,进一步一体化有助于拓宽投资者基础和金融产品范围,提高市场的规模、流动性和价格信号的价值,降低成本,改善信息共享,增加同行压力促进金融发展和稳定。另一方面,区域一体化提供一个更加稳定和可靠的融资框架,从而加强国内资本市场在全球的竞争,减少了非对称冲击的可能性,提高经济吸收冲击的能力,并可能降低跨境金融风险(Narayan et al., 2011;李卫群,2005)。

特别是,区域金融一体化在降低新兴市场对发达经济体的经常账户失衡中发挥着重要作用(IMF,2011)。从理论上讲,金融一体化通过以下渠道影响东亚地区经济再平衡。首先,在东亚区域层面进行一体化可以向家庭和企业提供更好的金融服务,从而推动消费或投资,帮助地区更好地保持快速增长,降低对美国或欧洲经济的依赖,承受更少的逆转风险。其次,区域金融产品和服务的可获得性可以通过引导该地区自身的储蓄来满足其巨大的投资需求,使地区投资组合对区域外发达经济体的偏好下降,减少了储蓄的地区外回收,提高该地区对外部冲击的抵御能力。面对近年来资本流入的压力,很多国家采取了对资本账户的限制措施。然而,相对封闭的金融体系往往会抑制金融发展,进而可能会降低国内需求和再平衡的进程。

近年来,美国对日本,中国和大多数东亚新兴国家的长期资本账户盈余(或称全球失衡)已经成为关于危机的原因和后果的辩论的中心议题。在此背景下,金融一体化对再平衡的作用的经验性检验尤为重要。

根据标准的宏观经济平衡方法,经常账户余额(与GDP的比率)的结构性决定因素包括抚养比,人口增长,收入水平,收入增长率,财政预算平衡以及金融发展水平,均以与主要贸易伙伴的相对值衡量。解释变量还包括的区域金融一体化程度,由第三节得出的CID与股权溢价的时变的β的绝对值度量,各年度β由月度平均值得到。同时,作为为了确保结果的稳健性,遵循以往文献,我们计算了海外资产和负债存量总额与GDP的比率,作为金融一体化的数量测度。母国样本选择与前文一致(不包括台湾):印度尼西亚,泰国,马来西亚,菲律宾,新加坡,韩国,中国和日本、印度和香港,数据涵盖了2007年至2016年。伙伴国考虑美国和G6国家两种情况。回归模型具体为:

| $ ca{b_{ijt}} = {\alpha _i} + {\beta _1}gGD{P_{it}} + {\beta _2}GDPP{C_{it}} + {\beta _3}de{p_{it}} + {\beta _4}gpo{p_{it}} + {\beta _5}{\rm{ }}budget{{\rm{ }}_{jt}} + {\beta _6}f{d_{ijt}} \\+ {\beta _7}{\mathop{\rm int}} eger + {\varepsilon _{ijt}} $ | (7) |

表 6列出了所有变量的描述性的统计以及Phillips-Peron(PP)单位根检验的检验统计量和p值。结果清楚地表明,存在单位根的原假设在5%的水平被拒绝,所有变量都是平稳的。

| 表 6 变量的描述性及其单位根检验 |

表 7第1-3列给出了相对美国失衡的面板回归结果,分别使用CID与股权溢价的收敛系数以及海外资产和负债存量总额与GDP的比率作为区域金融一体化指标进行估算。结果证实了更大的东亚金融一体化降低了新兴市场对美国的经常账户失衡。平均来说,金融一体化度量增加一个百分点,经常账户失衡降低GDP的9%。这一结果对各种一体化度量指标稳健。

| 表 7 对美国和G6经常账户余额的固定效应回归 |

此外,GDP增长率和人均产出的增加会降低对美国的经常账户失衡。GDP增长率的增加意味着国内资产回报率的上升,增加国内投资。在净资产的改善放松财务限制的模型中,人均产出的增加可能允许更多地利用本国信贷,这意味着净外部资产与相对产出之间的负相关关系。较大的抚养比和人口增长率也导致对美国的经常账户失衡偏低。根据生命周期理论假设,个人在其三个生命阶段会平滑其消费,青年和老年抚养比的增加与储蓄减少和经常项目赤字增加有关。更好的金融发展水平也降低了对美国的经常账户失衡,尽管不显著。美国的金融体系被投资者认为在深度,流动性,特别是安全性上具有优势,会吸引金融系统效率较低的东亚盈余国家的资金。预算平衡作为经常账户失衡的驱动因素而对其有显著负向影响。

近年来,大部分讨论都集中在美国经常账户赤字和东亚国家的大量经常账户盈余上,但欧洲经常账户的失衡近年来已经大幅度增长。表 7第4-6列给出了东亚国家相对G6国家失衡的面板回归结果。我们发现,对G6的贸易平衡是东亚金融一体化的负向函数,而且这种关系具有统计显著性。其它变量的符号与对美国的失衡的回归结果一致,并且金融发展的负系数具有统计显著性,而人口增长率和预算平衡在价格测度模型中不再显著。

使用固定效应OLS的估计可能存在成组异方差和面板自相关,因此,作为稳健性检验,表 8给出了使用广义最小二乘法(GLS)的模型估计结果。区域金融一体化作为推动东亚国家对美国和G6国家经常账户余额降低的驱动因素而发挥显著作用。其他控制变量的结果对不同估算方法也基本稳健。

| 表 8 对美国和G6经常账户余额的GLS回归 |

最近的金融危机和随后的全球经济衰退使东亚金融一体化受到越来越多的关注,过度依赖地区以外的金融市场使东亚国家很容易受到其他地区的金融动荡和宏观经济状况的影响。虽然文献对东亚一体化程度进行了很多探讨,但对东亚一体化的收益,特别是区域一体化与亚洲再平衡之间的联系的分析却很少。本文通过多个层面的测度方法,提供了东亚金融一体化趋势的最新评估,并实证检验了区域金融一体化对促进经济再平衡的作用。研究结论可以总结如下:

第一,静态和动态的定量分析提供了东亚金融一体化程度增加的证据。β收敛检验反映的“价格”(CID和股权溢价)的趋同趋势表明,尽管2014年之前东亚金融市场的区域和全球性一体化同时存在,但之后东亚金融市场的区域一体化趋势更强。关于数量测度,将金融引力模型应用于2001-2016年的CPIS跨境组合投资数据,我们发现东亚虚拟变量统计上显著的系数。这意味着,当我们控制跨境资本流动的标准决定因素时,东亚经济体内部金融资产的交易量大于基于理论的金融引力模型所预测的。

第二,基于面板回归的实证结果表明,较大的金融一体化降低了东亚新兴市场国家对发达经济体的经常账户失衡,从更广泛的角度来看,它有助于有效利用各国之间的资本和风险分担。

2008年后,与美国和该地区以外的其他发达国家的宏观经济条件“脱钩”,成为东亚政策界的热门话题。在此背景下,我们的研究具有重要的政策含义。首先,区域层面的金融一体化是加强东亚国家内部的增长来源、纠正对发达国家经常账户失衡以及提高地区的经济复苏能力的一个机会。因此,各国应当采取措施确定和巩固区域金融合作倡议。其次,鉴于全球金融危机带来的不确定性和波动性,亚洲国家已经转向更大的区域合作和一体化。尽管观察到持续的区域趋同令人鼓舞,但是,这种区域融合可能是由于各国在经济政策制定上对美国政策的共同反映,而不是更深更广的金融合作和更高的资本流动性。因此,为了寻求亚洲地区更深层次的金融一体化,挑战依然存在。亚洲市场仍需进一步发展国内金融和资本市场,如降低对外国投资的限制;促进金融基础设施投资;创造区域指数基金等区域金融产品;解决信用评级、会计和审计标准以及法律和监管框架的差异。

| [] |

李卫群, 2005, “资本项目开放与经济增长研究的比较分析”, 《国际贸易问题》, 第 8 期, 第 105-109 页。 |

| [] |

王伟、杨娇辉、孙大超, 2013, “东亚区域金融一体化动因与阻力分析”, 《世界经济》, 第 8 期, 第 54-83 页。 |

| [] |

Adam K., Jappelli T., Menichini A., Padula M., Pagano M., 2002, "Analyse, compare, and apply alternative indicators and monitoring methodologies to measure the evolution of capital market integration in the European Union". Report to the European Commission, 1–95.

|

| [] |

Aizenman J., 2005, "Financial liberalisations in Latin America in the 1990s:A reassessment". The World Economy, 28(7), 959–983.

DOI:10.1111/j.1467-9701.2005.00716.x |

| [] |

Baharumshah A.Z., Chan T. H., Masih A.M., Lau E., 2011, "Financial integration of East Asian economies:evidence from real interest parity". Appl. Eco., 1, 43(16), 1979–1990.

|

| [] |

Beine M., Candelon B., 2011, "Liberalisation and stock market co-movement between emerging economies". Quant. Finan, 11(2), 299–312.

DOI:10.1080/14697680903213815 |

| [] |

Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C., 2006, "Growth Volatility and Financial Liberalization". Journal of International Money and Finance, 25(3), 370–403.

DOI:10.1016/j.jimonfin.2006.01.003 |

| [] |

Cheung Y.W., Chinn M. D., Fujii E., 2005, "Dimensions of financial integration in Greater China:money markets, banks and policy effect". International Journal of Finance and Economics, 10(2), 117–132.

DOI:10.1002/ijfe.264 |

| [] |

Coeurdacier N., Martin P., 2009, "The geography of asset trade and the euro:Insiders and outsiders". Journal of the Japanese and International Economies, 23(2), 90–113.

DOI:10.1016/j.jjie.2008.11.001 |

| [] |

Dailami M., Kurlat S., Lim J., 2012, "Bilateral M&A activity from the global South". North Am. J. Econ. Finance, 23(3), 345–364.

DOI:10.1016/j.najef.2012.03.006 |

| [] |

De Brouwer G., 1999, Financial Integration in East Asia, Cambridge University Press.

|

| [] |

Donadelli M., Paradiso M., 2014, "Is there heterogeneity in financial integration dynamics? Evidence from country and industry emerging market equity indexes". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32, 184–218.

DOI:10.1016/j.intfin.2014.06.003 |

| [] |

Edison H. J., Warnock F. E, 2003, "A simple measure of the intensity of capital controls". Journal of Empirical Finance, 10(1-2), 81–103.

DOI:10.1016/S0927-5398(02)00055-5 |

| [] |

Francis B., Hasan I., Hunter D., 2002, "Emerging Market Liberalization and the Impact on Interest Rate Parity". Journal of International Money and Finance, 21, 931–56.

DOI:10.1016/S0261-5606(02)00029-3 |

| [] |

Herwartz H., Xu F., 2010, "A functional coefficient model view of the Feldstein-Horioka puzzle". J. Int. Money Financ, 29(1), 37–54.

DOI:10.1016/j.jimonfin.2008.12.001 |

| [] |

Holmes M. J., Otero J., Panagiotidis T., 2011, "Real interest parity:A note on Asian countries using panel stationarity tests". Journal of Asian Economics, 22, 550–557.

DOI:10.1016/j.asieco.2011.04.002 |

| [] |

Imbs J., 2006, "The real effects of financial integration". Journal of International Economics, 68(2), 296–324.

DOI:10.1016/j.jinteco.2005.05.003 |

| [] |

International Monentary Fund (IMF), 2011, Annual Report: Pursuing Equitable and Balanced Growth. Washington DC: IMF.

|

| [] |

Johansson A.C., 2011, "Financial markets in East Asia and Europe during the global financial crisis". World Econ, 34(7), 1088–1105.

DOI:10.1111/j.1467-9701.2011.01366.x |

| [] |

Kim S., Lee J.W., 2012, "Real and financial integration, real and financial integration in east Asia". Review of International Economics, 20(2), 332–349.

DOI:10.1111/j.1467-9396.2012.01025.x |

| [] |

Kose M.A., Prasad E.S., Terrones M.E., 2003, "Financial integration and macroeconomic volatility". IMF Staff papers, 50(1), 119–142.

|

| [] |

Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M., 2008, "The driver of financial integration". Am. Econ. Rev., 98(2), 327–332.

DOI:10.1257/aer.98.2.327 |

| [] |

Martin P., Rey H., 2004, "Financial super-markets:size matters for asset trade". Journal of International Economics, 64(2), 335–361.

DOI:10.1016/j.jinteco.2003.12.001 |

| [] |

Narayan P.K., Mishra S., Narayan S., 2011, "Do market capitalization and stocks traded converge? New global evidence". J. Bank. Financ., 35(10), 2771–2781.

DOI:10.1016/j.jbankfin.2011.03.010 |

| [] |

Ng, T.H. and D.L.Yarcia, 2014, "Has regional integration led to greater risk-sharing in Asia?", ADB working paper, No.135.

|

| [] |

Park C.Y., Lee J.W., 2011, "Financial integration in emerging Asia:Challenges and prospects". Asian Economic Policy Review, 6, 176–198.

DOI:10.1111/j.1748-3131.2011.01193.x |

| [] |

Peiris S.J., 2010, Foreign participation in emerging markets' local currency bond markets, International Monetary Fund, No.0-88.

|

| [] |

Portes R., Rey H., 2005, "The Determinants of Cross-border Equity Flows". Journal of International Economics, 65, 269–96.

DOI:10.1016/j.jinteco.2004.05.002 |

| [] |

Prasad E.S., Rajan R.G., 2008, "A pragmatic approach to capital account liberalization". Journal of Economic Perspectives, 22(3), 149–72.

DOI:10.1257/jep.22.3.149 |

| [] |

Pungulescu C., 2015, "Real effects of financial market integration:does lower home bias lead to welfare benefits?". The European Journal of Finance, 21(10-11), 893–911.

DOI:10.1080/1351847X.2012.744762 |

| [] |

Qin, D., 2007, "Measuring regional market integration in developing Asia: A Dynamic Factor Error Correction Model (DF-ECM) approach", Working Paper Series on Regional Economic Integration, No.8.

|

| [] |

Santos Silva J. M. C., Tenreyro S., 2006, "The Log of Gravity". Review of Economics and Statistics, 88(4), 641–658.

DOI:10.1162/rest.88.4.641 |

| [] |

Tang K.B., 2011, "The precise form of uncovered interest parity:A heterogeneous panel application in ASEAN-5 countries". Economic Modelling, 28(1-2), 568–573.

DOI:10.1016/j.econmod.2010.06.015 |

| [] |

Terrones, M.M., M.M.A.Kose and M.E., 2007, "Prasad How does financial globalization affect risk sharing? Patterns and channels", International Monetary Fund, No.7-238.

|

| [] |

Unteroberdoerster M. O. and M.R.Pongsaparn, 2011, "Financial integration and rebalancing in Asia", International Monetary Fund, No.11-243.

|

| [] |

Volosovych V., 2013, "Learning about financial market integration from principal components analysis". CESifo Economic Studies, 59(2), 360–391.

DOI:10.1093/cesifo/ifs003 |

| [] |

Yu, I., L. Fung and C. Tam, 2008, "Assessing the Integration of Asia's Equity and Bond Markets, in Regional Financial Integration in East Asia", BIS Papers, No 42: 1-37.

|