作为企业寻求发展途径的重要决策,并购是一项不确定性极高的风险行为。大量研究讨论了并购的财富效应及其影响机制,但现有研究对此尚没有形成统一的看法。尽管并购可能为主并企业带来规模经济、协同效应与市场优势等好处,且企业重视从过去并购的失败中进行总结反馈(李捷瑜、徐艺洁,2017),但仍有大量并购行为并没有实现预期目标,甚至给收购方股东的财富造成损失。学术界普遍认为,造成并购无效率现象的一个重要原因是交易中所存在的信息不对称。具体地,在并购重组交易中,由于标的资产估值的高度专业性,购买方往往无法准确识别目标企业真实价值,导致逆向选择风险,购买方需要在交易中投入大量的资源对目标企业进行价值判别,甚至进一步引发购买方内部人的道德风险行为,最终导致购买方公司价值与中小投资者利益的折损。由此,如何降低并购中的信息不对称,探寻提高并购效率的有效机制,便成为了资本市场各方共同关注的重要问题。

鉴于此,为推动并购市场的健康发展,实现对并购交易各方利益的充分保护,于2008年实施的《上市公司重大资产重组管理办法》规定:标的资产卖方应当与主并方上市公司围绕标的资产最终盈利数低于并购前预测数的情况签订清晰可行的补偿协议。在并购市场经过数年的发展后,从2014年11月起,《上市公司重大资产重组管理办法》规定了上市公司向非关联卖方通过定向增发购买资产时,卖方不再需要强制提供业绩承诺条款。但是,由于市场已逐渐对并购交易中的业绩承诺形成惯性,为了更为清晰地向市场传递关于标的资产的质量信息,业绩承诺仍广泛应用于并购交易(谢纪刚、张秋生,2016)。据统计,2010年上市公司与重组方签订的业绩补偿协议有31项,2015年这一数字已上升至349项,呈现逐年快速增长态势①。随着业绩承诺的日益流行,这项制度所引发的资产定价虚高等问题逐渐引发市场广泛争议。因此,业绩承诺对并购双方的效用与并购效率各自造成了怎样的影响,这些影响又会受到哪些因素的影响,上述问题均亟需通过大样本实证研究予以解答。

① 数据来源为证券时报网,转引自同花顺财经

本文认为,业绩承诺作为一种资产出让方对购买方作出的承诺,其设立初衷是为了降低并购双方之间的信息不对称。根据已有研究的探讨(赵国庆,2012;宁静等,2013),由于资产出让方对并购标的资产质量具有信息优势,业绩承诺实质上是卖方向买方提供的一种欧式看跌期权。由此带来的一个问题是,业绩承诺是否能够有效地向购买方公众股东有效传递有关标的资产盈利能力的信息,降低并购过程中的交易成本。倘若答案是肯定的,业绩承诺的这种信息传递效应会受到哪些因素的影响。考虑到中小板公司与创业板公司的并购可能比主板公司更为集中地体现为产业并购(吕长江、韩慧博,2014),本文以中小板和创业板市场中2015年-2016年证监会审核通过的并购事件作为样本,手工搜集样本并购事件中标的资产的业绩承诺与并购前实际业绩数据,通过计算标的资产业绩承诺率对上述问题进行了实证检验。本文研究发现,股票市场对业绩承诺的评价总体是积极的。承诺期平均净利润与并购发生前标的资产净利润的比值(业绩承诺率)越高,给主并上市公司股东带来的收益越大。进一步的研究表明,积极的业绩承诺对主并上市公司股东财富的正向影响会受到并购双方关联关系、投资者专业化程度与公司会计信息稳健性的影响。具体地,在非关联并购、基金持股比例较低或财务信息更为稳健的情况下,业绩承诺的财富效应更明显。

本文对已有研究做出的贡献主要反映在以下三方面:第一,本文实证检验了业绩承诺程度对主并上市公司股东财富的影响,为理解并购交易业绩承诺的经济影响提供了重要的经验证据。目前学术界对业绩承诺的讨论,主要集中在业绩承诺的金融衍生工具属性、会计处理方式与其对标的资产定价的影响等方面(赵国庆,2012;谢纪刚、张秋生,2016;王竞达、范庆泉,2017)。尽管业绩承诺的相关研究逐渐兴起,但围绕信息传递这一建立业绩承诺制度的初衷开展的讨论却较为匮乏。与本文最为接近的是吕长江、韩慧博(2014),本文在其基础上进一步检验了业绩承诺程度的影响,是对现有研究的有力补充与深化;第二,本文丰富了有关如何降低并购风险的相关讨论。以信息不对称理论为基础,已有研究围绕并购风险影响因素的讨论主要涉及支付方式、产业相关程度与双方相对规模等因素对并购风险的影响(Lee and Kocher, 2001;Fuller et al., 2002;Faccio and Masulis, 2005)。本文以业绩承诺为切入点,对已有相关研究构成了有益的补充;第三,本文研究结论为完善我国业绩承诺制度提供了参考。本文发现业绩承诺对中小股东利益有一定的正面影响,上述结论为辨清近年来引发广泛争议的业绩承诺制度的影响提供了重要借鉴。

本文余下部分安排如下:第二部分对相关文献进行综述;第三部分进行研究假设的推导;第四部分介绍研究数据、变量和模型;第五部分是实证结果分析与稳健性检验;最后是本文的研究结论与讨论。

二、文献综述并购是资本市场进行资源配置与公司实现快速成长的重要途径,但理论界对公司进行并购是否能够增加企业价值仍存在较大争议。以在1974至1998年间的44项并购事件为例,收购公司股东财富下降为负值、基本不变或显著增长的公司数量基本相同(Bruner,2003)。已有研究认为,并购过程中的信息不对称是收购方股东利益受损的重要原因。一方面,目标公司为了推高标的资产价格,可能存在利用信息优势进行“信息隐藏”或“虚假信息发布”的动机,导致收购方无法对标的资产的内在价值进行合理估计。而交易价格的事前支付与并购整合之间的时间差也会加剧双方在标的资产估值时的信息不对称,进一步加剧收购方的价值折损(陈仕华等,2013)。另一方面,并购可能是内部人谋取私利的重要方式。内部人有动机将公司的自由现金流通过并购等方式进行过度投资,以扩大其所能控制的资源(Jensen,1986)。而在中国上市公司所有权高度集中的情况下,并购甚至可能异化为大股东通过关联交易侵占上市公司利益的途径(李增泉等,2005)。

综上,如何降低并购双方之间的信息不对称程度,并在并购交易中增强对内部人的激励,便成为了影响并购效率的关键因素。已有研究以信息不对称理论为基础,从公司特征、行业特征与董事网络等角度进行了系统的讨论(李善民、周小春,2007;陈仕华等,2013)。现有研究围绕业绩承诺在并购交易中的作用也进行了一定的讨论,涉及内容主要关注标的资产定价(吕长江、韩慧博,2014)、会计处理(谢纪刚、张秋生,2016)、并购后上市公司业绩(高闯等,2010)与并购后标的资产业绩等(潘爱玲等,2017)。结论显示,业绩承诺制度的存在能够在一定程度上提升并购效率,但也可能带来盈余操纵等问题。但总体而言,针对业绩承诺展开的研究数量仍较少,许多问题仍有待进一步深入研究。

业绩承诺制度设计的初衷,是作为信息优势方的卖方向潜在买方传递关于标的资产质量的信息,降低信息不对称导致的逆向选择与道德风险问题。因此,围绕业绩承诺展开讨论的前提是投资者对于此类信息的接收与认可,但少有研究对此进行直接的讨论。其中,吕长江、韩慧博(2014)对业绩承诺的信号作用进行了讨论,结果显示业绩承诺的存在显著提高了收购方股东交易首次宣告日前后的收益。他们的研究对本文具有重要的启发,但上述文章仅以是否存在业绩承诺来测度业绩承诺的影响,并没有区分业绩承诺程度,也没有对影响市场反应的因素进行检验。在此背景下,本文进一步检验业绩承诺程度对于收购方股东财富的影响,并检验影响这种作用的因素。因此,从更一般意义上讲,本文归属于讨论如何降低并购中的信息不对称风险这一领域的文献,本文的结论也将为这一领域的讨论提供新的经验证据。

三、假设推导近年来日趋增多的业绩补偿承诺是降低并购过程中信息不对称的信息传递机制之一。信息经济学指出,信息传递是降低逆向选择风险的重要途径。一种行为能够发挥信号作用的根本原因在于不同资质的市场主体实施该行为的成本存在显著差异,且资质较差的市场主体为此会面对更高的成本。业绩补偿承诺的本质是交易双方针对未来的不确定性达成的一种合约,主要运用于融资或并购协议中。在并购交易的业绩承诺条款中,交易双方的目的主要在于约定标的资产的未来业绩。如果标的资产无法达到约定业绩,出让方必须给予收购方一定的补偿,补偿方式可能是现金或者股份。理论上,业绩承诺的引入有助于保证并购重组双方尤其是购买方的权益。吕长江、韩慧博(2014)指出,由于出让方在未来可能因为业绩承诺产生补偿成本,且标的资产质量较差的出让方发生上述成本的概率显著高于标的资产质量较好的出让方。因此,出让方可以通过业绩承诺向收购方投资者传递出公司未来经营良好预期的信息,从而降低信息不对称导致的逆向选择风险。

此外,并购交易的高度专业性可能促使内部人利用其与外部投资者之间的信息不对称进行机会主义行为。首先,自由现金流理论指出,由于内部人具有构建企业帝国的动机,他们可能将企业的资金用于无效并购,以增加自己可以控制的资源。我国传统文化具有“以大为尊”的思想,各项优惠政策也存在向大企业倾斜的导向,都可能加剧上述问题。其次,从我国资本市场的并购实践来看,大股东是上市公司并购交易的重要参与者。大股东多通过并购重组整合上市公司产业链,以增强上市公司盈利能力或解决关联交易问题。大股东参与的关联并购虽然可能降低交易双方决策者之间的逆向选择风险,但中小股东对标的资产质量的信息掌握远不如大股东,大股东有条件通过向公司出让劣质资产谋取个人私利(季华等,2010)。由于业绩承诺为标的资产质量提供了兜底保障,提高了内部人通过并购谋取私利的成本与难度,降低了他们侵占中小股东利益的概率,客观上发挥了保障中小投资者利益的作用。

因此,本文提出第一个研究假设:

假设1:业绩承诺能够在并购交易中发挥信息传递作用。

由于我国的IPO审核监管制度,关联并购广泛存在于我国的并购市场。已有针对关联并购经济后果的研究并未形成一致结论,一部分认为关联并购通过降低信息不对称提升企业绩效(李善民等,2013);一部分则认为关联并购会导致负的市场反应,是大股东侵占中小投资者利益的行为(李增泉等,2005;邓建平等,2011)。一方面,基于社会资本理论,根据巫岑和唐清泉(2016)的总结,关联方并购具备信息传递效应。从并购交易筹备阶段来看,具有产权关联的集团成员之间会更容易构建起高效率的沟通渠道。此外,从并购后整合的角度看,由于关联并购中交易双方更为了解,整合的风险大为降低,各类资源整合能够更为高效地展开,显著降低整合失败的风险。以技术并购为例,关联交易双方在技术能力、商业模式与管理风格等各方面均较为熟悉,更容易实现实质性的技术融合(胥朝阳等,2013)。在信息传递效应理论框架下,关联并购信息不对称程度较低,资产定价与并购后整合等环节的风险更小,投资者进行决策时所需要的信息较少,业绩承诺的信息传递效应也较小。另一方面,基于关联并购的利益输送理论,考虑到我国上市公司控制人两权分离的普遍存在及其对公司的重要影响,大股东有动机也有能力通过关联并购将资源从上市公司转移到集团的其他企业中。由于业绩承诺对并购溢价的提升作用(张冀,2017),大股东有动机通过操纵被并购企业的业绩承诺提高自身在关联并购中的收益,以获得更多的控制权私利。在这一理论框架下,关联并购业绩承诺的可靠性被削弱,信息含量较低,其对市场参与者决策的影响也随之降低。因此,关联并购对业绩承诺的信息传递效应的影响需要通过实证研究进行检验。基于上述讨论,本文提出第二个研究假设:

假设2:在关联并购中,业绩承诺的信息传递效应更弱。

证券市场中的各类投资者在信息获取与解读能力上可能存在显著差异。机构投资者是典型的专业投资者,已有研究认为,机构投资者在信息获取与解读能力上具有显著优势。首先,机构投资者搜集信息的动机强于普通个人投资者。机构投资者投资金额大,对上市公司持股比例大,信息获取所带来的收益也较高(陈小林、孔东民,2012)。以近年来受到广泛关注的机构投资者调研为例,即使调研活动可能发生较为高额的成本,机构投资者仍然积极通过各类调研活动深入了解公司各类信息,以弥补其公开披露的不足(宋玉、陈岑,2017)。由此,机构投资者可能比个人投资者拥有更多的信息。其次,机构投资者具有更强的信息解读与处理能力。机构投资者的资金优势帮助他们拥有专业的分析师团队,资金与人才的双重优势可以为他们带来显著的信息处理优势。Hand(1990)发现,由于机构投资者能够洞察财务信息的真实含义,当他们成为边际投资者时,公司股价对信息的反映效率与有效市场理论一致。后续研究从盈余公告后漂移(Bartov et al., 2000)与上市公司股价同步性(游家兴、汪立琴,2012)等角度为机构投资者的信息解读优势提供了进一步的证据。总体而言,现有研究在机构投资者信息获取与处理优势上已积累了大量的经验证据。因此,在围绕公司并购方案进行评判时,他们同样具有信息优势,业绩承诺作为信息传递机制的边际效应可能较低。基于上述讨论,本文提出第三个研究假设:

假设3:机构投资者持股比例越高,业绩承诺的信息传递效应更弱。

业绩承诺若要发挥自身的信号传递作用,其真实性及可实现性是重要的前提。已有研究指出,并购可能成为内部人快速扩大企业规模的重要途径,以帮助他们快速享有大企业所带来的各类资源,上述自利动机可能是驱动并购发生的重要因素(叶会、李善民,2008)。针对这一问题的广泛存在,学术界进一步讨论了制约内部人通过并购谋取私利的机制,其中就包括会计稳健性。根据会计准则的规定,会计稳健性要求管理层在围绕企业的各项交易或事项进行职业判断时保持谨慎,不能高估收益与资产或低估风险与负债。具体到并购交易,稳健性较高的公司要求管理层更为及时地确认无法获利的并购所造成的损失,这一及时确认的损失通常会带来负面的市场反应。考虑到公司会计业绩或市场业绩会直接影响管理层的个人财富与名誉,稳健性较高的公司管理层更有动机在并购的筹备阶段投入更多的资源进行信息搜集,以最大限度地规避低效并购所造成的财富与名誉损失。进一步地,由于业绩承诺可以显著提高并购溢价,收购方可能存在通过高额业绩承诺获取利益的动机,需要主并方管理层在进行并购决策时予以鉴别。考虑到会计稳健性对管理层并购决策的影响,本文预期,稳健性较高的公司管理层会对标的资产业绩承诺的真实性与可实现性提出更高的要求,进而提升业绩承诺的信息传递效应。

综上,本文提出第四个研究假设:

假设4:并购方会计稳健性越强,业绩承诺的信息传递效应越显著。

四、研究设计 (一) 样本选择与变量定义我国业绩承诺的第二次官方规定文件修改于2014年,考虑到证监会对并购审核的时间通常需要半年以上,同时考虑到中小板公司与创业板公司的并购行为比主板公司的并购存在更多的产业并购(吕长江、韩慧博,2014),而非大股东资产置入或借壳上市,更能体现业绩承诺在并购中的作用。因此本文通过Wind数据库,搜集了中小板及创业板市场公司在2015年-2016年间由证监会审核批准通过的并购事件为初始样本,同时剔除:(1)并购方非上市公司;(2)ST公司;(3)金融行业;(4)股权收购比例小于50%;(5)由于需要使用重大资产重组停牌前180个交易日的数据来估计市场模型的参数,故剔除在此时间段内无完整交易数据的样本;(6)并购前标的资产净利润为负;(7)回归模型所需数据不全。经过上述样本剔除后,最终得到117个样本。以此为基础,本文手工搜集样本并购事件中标的资产的业绩承诺与并购前实际业绩数据。

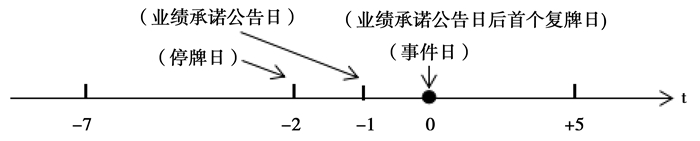

本文采用事件研究法来检验业绩承诺的信息传递效应。我们认为,若业绩承诺能够为投资者决策提供增量信息,他们基于业绩承诺所做出的决策将会反映到市场价格中,从而引起股票收益率的变动。根据我国证监会2014年发布的《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,上市公司在收到证监会审核其申请的通知后,应当立即予以公告,并且在并购重组委员会工作会议期间直至其表决结果披露前停牌,即重大资产重组停牌。通常,业绩承诺会作为并购交易中的一项条款首次出现于“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案”中。据此,本文以“议案”中的业绩承诺为事件,并以“议案”公告后首个复牌日为事件日。事件时间轴和窗口期选择如图 1所示。在时间轴t上,将重大资产重组停牌日设定t=-2,将业绩承诺公告日设定t=-1,业绩承诺公告日后首个复牌日设定事件日t=0;本文研究业绩承诺公告后首个复牌日后3日或5日的市场表现,故以(0, 3)或(0, 5)为事件窗,计算超额报酬和累计超额报酬。

|

图 1 事件窗口示意图 |

样本超额报酬(AR)和累计超额报酬(CAR)的计算过程如下:

第一,以重大资产重组停牌前180个交易日即(-186, -7)作为估计窗,计算市场模型的参数αj和βj;

| $ R_{j t}=\alpha_{j}+\beta_{j} R_{m t}+\varepsilon_{j t} $ | (1) |

| $ R_{j t}=\left(P_{j, t}-P_{j, t-1}\right) / P_{j, t-1} $ | (2) |

| $ R_{m t}=\left(I_{m, t}-I_{m, t-1}\right) / I_{m, t-1} $ | (3) |

式中,Rjt代表样本股j在t日的实际报酬率,Rmt为中小板或创业板市场报酬率;为避免股利政策的影响,采用前复权价格;Pj, t为样本股j在t日的收盘价,Im, t为中小板或创业板市场指数。

第二,计算样本股j在事件窗口期内每一日的超额报酬率ARjt;

| $ A R_{j t}=R_{j t}-\left(\alpha_{j}+\beta_{j} R_{m t}\right) $ | (4) |

第三,计算样本股j在事件窗口期(0, 3)或者(0, 5)的累计超额报酬率CARj:

| $ C A R_{j}=\sum\limits_{t=0}^{5} A R_{j t} $ | (5) |

1.被解释变量

本文以业绩承诺公告后首个交易日开始3个交易日的累计超额报酬率Car03为被解释变量。为增强结果的稳健性,本文进一步采用业绩承诺公告后首个交易日开始5个交易日的累计超额报酬率Car05作为因变量。

2.解释变量

本文借鉴陈瑶(2016)的方法,选取业绩承诺率(Cor)作为代理变量来反映标的资产出让方进行业绩承诺的程度。业绩承诺率的计算公式如公式(6)所示。需要指出的是,在实践中,上市公司披露的标的资产并购前净利润可能包括全年净利润与期间净利润。以天海防务(300008)为例,2015年8月21日,公司披露并购方案,其中标的资产在并购前三个会计期间净利润分别为:2013年657.64万,2014年1987.93万,2015年1-3月1558.81万。本文采用两种方法计算业绩承诺率,以提高结果的稳健性。首先,我们以披露的标的资产在并购发生前的可获取的全年净利润取平均值,即2013年与2014年净利润均值,作为标的资产并购前年均净利润,进而计算业绩承诺率(Cor)。其次,我们将并购前年平均净利润数额根据资产评估日期进行了转换,调整成年度净利润(如并购发生于2015年5月,资产评估报告披露标的资产于2015年1-3月的净利润为60万,承诺期为2016年-2018年三年,则估算2015年净利润为60/3*12=240万),再进一步计算标的资产在并购发生前的年均净利润与业绩承诺率(Cor1)。

| $ {\rm 业绩承诺率(Cor)= \\标的资产承诺年均净利润/标的资产并购前年均净利润 } $ | (6) |

| $ {\rm 业绩承诺率(Cor1)=\\ 标的资产承诺年均净利润/标的资产并购前经调整年均净利润} $ | (7) |

3.调节变量

(1) 关联并购

本文采用虚拟变量Rem代表关联并购,若并购属于关联并购,Rem取值为1,否则为0。

(2) 机构投资者持股比例

考虑到不同类型的机构投资者之间存在一定的异质性,且证券投资基金是持股比例较高与专业性较强的机构投资者。本文采用基金持股数量占公司股份数的比例Fund来衡量机构投资者持股比例。

(3) 会计稳健性

借鉴Khan and Watts(2009)的研究设计,本文以Basu模型为基础估算每家公司每年的会计稳健性(C_SCORE)。具体计算过程如下:公式(8)中,EPS是每股净利润/年初股票价格(每年四月底的股票收盘价格),R是考虑现金红利的年股票收益率,DR是代表收益率是否为负数的哑变量,当R < 0时,DR=1, 否则取0。根据有效市场理论,如果市场有效,股票价格能够及时反映所有公开的信息,可以用正的股票回报率表示“好消息”,负的股票回报率则表示“坏消息”。根据模型的含义,α2表示会计盈余对好消息的确认及时性;α2+α3表示会计盈余对坏消息确认的及时性;α3表示与好消息相比,坏消息确认的增量反应。由于会计稳健性,会计盈余对于坏消息的确认比好消息更加及时,因此R*DR的系数α3为正。Khan and Watts(2009)利用公司规模(SIZE)、市价账面比(MTB)和资产负债率(LEV)这三个影响会计稳健性的主要因素,估算好消息的及时性(G_SCORE)与坏消息的增量及时性(C_SCORE),即公式(9)与公式(10)。将(9)与(10)代入(8),可以得到(11)。估计该方程,可以得到δi和ηi的估计值,将估计值代入(10)即可得到(C_SCORE),代表会计稳健性,数值越大,则公司会计信息稳健性程度越高。

| $ E P S=\alpha_{0}+\alpha_{1} D R+\alpha_{2} R+\alpha_{3} R * D R+\mu $ | (8) |

| $ G_{-} S C O R E=\alpha_{2}=\delta_{1}+\delta_{2} S I Z E+\delta_{3} M T B+\delta_{4} L E V $ | (9) |

| $ C_{-} S C O R E=\alpha_{3}=\eta_{1}+\eta_{2} S I Z E+\eta_{3} M T B+\eta_{4} L E V $ | (10) |

| $ \begin{aligned} E P S &=\alpha_{0}+\alpha_{1} D R+R\left(\delta_{1}+\delta_{2} S I Z E+\delta_{3} M T B+\delta_{4} L E V\right)+R * D R\left(\eta_{1}\right.\\ &+\eta_{2} S I Z E+\eta_{3} M T B+\eta_{4} L E V)+\left(\theta_{1} S I Z E+\theta_{2} M T B+\theta_{3} L E V\right.\\ &+\theta_{4} D R * S I Z E+\theta_{5} D R * M T B+\theta_{6} D R * L E V)+\mu \end{aligned} $ | (11) |

4.控制变量

本文在模型中主要加入四大类控制变量。首先,本文控制一些表征并购特征的变量,包括并购双方是否为关联方(Rem)、标的资产是否与主并方具有产业关联(Rei)、并购双方注册地是否在同一省份(Dpro)以及并购交易规模(Scale)。其次,本文在模型中加入标的公司特征变量,包括资产负债率(Bd_lev)、盈利能力(Bd_roe)与增长率(Bd_sg)。再次,本文在模型中控制并购方公司特征的影响,具体包括企业规模(Size)、资产负债率(Leverage)、盈利能力(Roe)与市账率(Mb)。此外,本文还加入年度虚拟变量,以控制宏观环境的影响。由于加入行业虚拟变量后会产生较严重的多重共线性问题,本文没有在模型中控制上述变量。为降低极端值的影响,本文采用winsorize方法,对所有连续变量数据进行1%水平上的缩尾处理,并在回归模型中同时控制异方差和残差时间序列自相关问题。模型如公式(12)所示,本文的主要变量定义如表 1所示。

| 表 1 变量定义表 |

| $ Car_{i, t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} { Cor }+ {ControlVariables }+\zeta $ | (12) |

表 2列示了各主要变量的描述性统计结果。Car03的均值为0.07,表明进行并购的上市公司总体能够为投资者创造超过市场平均收益的回报率,但回报率在不同的公司间差异较大。业绩承诺率的均值为7.65,被并购方在业绩承诺期的承诺年均净利润是其被并购之前年均净利润的7.65倍,证明了受到监管层关注的高业绩承诺现象的存在。业绩承诺率最小值为0.59,最大值为241.25,数据分布差异较大,为后续的回归分析提供了较好的基础。考虑到数据的分布特点,本文在后续的回归中将业绩承诺率进行取对数处理。从并购交易的特征来看,接近六成的并购为关联方并购,接近九成的并购存在产业上的关联,接近七成为异地并购,并购资产规模占上市公司总资产的比例均值为0.31。标的公司资产负债率均值为0.53,净资产收益率均值高达0.47,但不同标的公司之间盈利能力差异较大,标的公司营业收入增长率均值为1.21,总体而言,标的公司在被并购前盈利能力与成长性均较好。主并公司资产负债率为0.33,反映中小创公司负债融资较少的特点。表 3列示了Cor与Car03的百分位数分布统计数据,超过九成的被并购方承诺标的资产在承诺期的年均净利润高于并购前,超过六成的上市公司在业绩承诺公告后3个交易日内股价上涨幅度超过大盘。

| 表 2 描述性统计 |

| 表 3 主要变量的分布 |

表 4列示了业绩承诺信息传递效应的检验结果。如上文所述,我们分别采用不同的计量方法对因变量与自变量进行计算,以增强结果的稳健性。如表 4所示,业绩承诺率与市场反应成显著正相关关系,结果在10%或5%水平下显著。结果表明,业绩承诺发挥了向投资者传递交易双方对标的资产盈利能力信息的作用,提升了主并方股价,假设1得到验证。从控制变量的结果来看,异地并购对主并方股东财富有一定的负面影响,市场对交易规模越大的并购会给予越正面的反应,市场反应与主并方规模、股票估值均呈负相关关系。

| 表 4 业绩承诺的信息传递效应 |

1.关联并购对业绩承诺信息传递效应的影响

表 5列示了关联并购对业绩承诺信息传递效应的影响的检验结果。为了检验这一影响,笔者在模型(12)中加入关联并购与业绩承诺率的交互项。交互项的结果为负显著,表明在其他条件不变的情况下,由于关联并购交易双方的信息不对称程度较低,关联并购的业绩承诺对股价的影响显著弱于非关联并购,假设2得到验证。

| 表 5 关联并购对业绩承诺信息传递效应的影响 |

2.投资者专业性对业绩承诺信息传递效应的影响

表 6列示了投资者专业性对业绩承诺信息传递效应的影响的检验结果。为了检验这一影响,笔者在模型(12)中加入基金持股比例与业绩承诺率的交互项。如表 6所示,交互项系数在5%或1%水平下显著,表明在其他条件不变的情况下,由于专业投资者获取与处理信息的能力较强,他们需要依靠业绩承诺进行决策的程度较弱。因此,业绩承诺的信息传递效应显著降低,假设3得到验证。

| 表 6 投资者专业性对业绩承诺信息传递效应的影响 |

3.会计稳健性对业绩承诺信息传递效应的影响

表 7列示了上市公司会计稳健性对业绩承诺信息传递效应的影响的检验结果。为了检验这一影响,笔者在模型(12)中加入会计稳健性与业绩承诺率的交互项。如表 7所示,各交互项的结果均显著,表明在其他条件不变的情况下,会计稳健性的约束促使管理层在并购筹备阶段增强了信息搜集与处理力度,进而提升了被并购方业绩承诺的信息含量。因此,业绩承诺的信息传递效应显著提升,假设4得到验证。

| 表 7 会计稳健性对业绩承诺信息传递效应的影响 |

4.稳健性检验:

(1) 大股东持股比例的影响

现有研究认为,大股东行为可能同时存在“利益协同效应”与“壕沟防御效应”,影响其行为的最重要因素就是持股比例。考虑到并购是大股东对上市公司进行支持或者隧道挖掘的重要方式,本文在模型中加入大股东持股数量占公司股份总数的比例,以控制大股东行为对结果的影响。在加入大股东持股比例后,上述结果不变。

(2) 事件窗口敏感性

考虑到部分公司可能存在复牌后连续涨停的时间超过五个交易日,本文改变累积超额报酬率(Car)的计算窗口,分别计算公告日后(0, 15)以及(0, 20)的累积超额报酬率,并对上文的实证回归进行重新检验,结果基本保持不变。

六、结论与政策建议近年来,业绩承诺成为上市公司并购重组中为保护上市公司和中小投资者利益而普遍采用的机制。然而业绩承诺是否会对主并上市公司的股东决策产生影响,尚未有相关的证据支持。本文通过事件研究法分析业绩承诺的信息传递效应,检验这一投资者保护机制在并购事件中的财富效应。研究结果表明:市场会对业绩承诺这一信息传递机制予以积极反应,业绩承诺越乐观,并购方在公告日的超额报酬越大。进一步研究发现,在非关联并购、投资者专业化程度较低或财务信息更为稳健的情况下,业绩承诺所带来的财富效应更明显。

本文研究结论对我国完善业绩承诺制度具有一定的参考价值:业绩承诺制度出现的初衷在于降低并购交易中的信息不对称,保护主并方股东利益。本文的研究结果证明了业绩承诺会为主并方股东带来一定的财富效应,为目前资本市场上备受关注的并购市值管理行为提供了佐证。本文的不足之处在于:由于考虑了业绩承诺官方规定修改于2014年,因而选取了2015年后的并购样本,导致样本量较少;本文只考虑了业绩承诺的程度,没有考虑到诸如承诺时长等其他因素。围绕这些话题展开的讨论将有助于上市公司更好地完善业绩承诺制度,本文期待后续研究对上述问题做进一步解答。

| [] |

李捷瑜、徐艺洁, 2017, “学习效应、业绩反馈与连续并购”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 103-117 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.09.007 |

| [] |

谢纪刚、张秋生, 2016, “上市公司控股合并中业绩承诺补偿的会计处理——基于五家公司的案例分析”, 《会计研究》, 第 6 期, 第 15-20 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2016.06.003 |

| [] |

赵国庆, 2012, “资产注入业绩不达标触发补偿的会计与税务处理探讨”, 《财务与会计》, 第 1 期, 第 48-50 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-286X.2012.01.019 |

| [] |

宁静、杨景岩、杨淑飞、刘锦, 2013, “浅谈盈利补偿协议与对赌协议的区别”, 《财务与会计》, 第 1 期, 第 50 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-286X.2013.01.025 |

| [] |

吕长江、韩慧博, 2014, “业绩补偿承诺、协同效应与并购收益分配”, 《审计与经济研究》, 第 6 期, 第 3-13 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-4833.2014.06.001 |

| [] |

陈仕华、姜广省、卢昌崇, 2013, “董事联结、目标公司选择与并购绩效——基于并购双方之间信息不对称的研究视角”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 117-132 页。 |

| [] |

李增泉、余谦、王晓坤, 2005, “掏空、支持与并购重组——来自我国上市公司的经验证据”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 95-105 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-4833.2005.01.026 |

| [] |

李善民、周小春, 2007, “公司特征、行业特征和并购战略类型的实证研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 130-137 页。 |

| [] |

高闯、孙宏英、胡可果, 2010, “并购重组中大股东补偿承诺与中小股东权益保护——基于苏宁环球与世荣兆业的比较案例研究”, 《经济管理》, 第 11 期, 第 55-63 页。 |

| [] |

潘爱玲、邱金龙、杨洋, 2017, “业绩补偿承诺对标的企业的激励效应研究——来自中小板和创业板上市公司的实证检验”, 《会计研究》, 第 3 期, 第 46-52 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2017.03.008 |

| [] |

季华、魏明海、柳建华, 2010, “资产注入、证券市场监管与绩效”, 《会计研究》, 第 2 期, 第 47-56 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2010.02.008 |

| [] |

李善民、史欣向、万自强, 2013, “关联并购是否会损害企业绩效?——基于DEA-SFA二次相对效益模型的研究”, 《金融经济学研究》, 第 3 期, 第 55-67 页。 |

| [] |

邓建平、曾勇、何佳, 2011, “关联并购重组:根源与后果”, 《管理学报》, 第 8 期, 第 1238-1246 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2011.08.019 |

| [] |

巫岑、唐清泉, 2016, “关联并购具有信息传递效应吗?——基于企业社会资本的视角”, 《审计与经济研究》, 第 2 期, 第 81-90 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-4833.2016.02.009 |

| [] |

胥朝阳、刘睿智、唐寅, 2013, “技术并购的创值效应及影响因素分析”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 48-61 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2013.03.005 |

| [] |

陈小林、孔东民, 2012, “机构投资者信息搜寻、公开信息透明度与私有信息套利”, 《南开管理评论》, 第 1 期, 第 113-122 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2012.01.013 |

| [] |

宋玉、陈岑, 2017, “基于上市公司信息环境的机构投资者实地调研行为研究——来自深市主板市场的经验证据”, 《江西财经大学学报》, 第 4 期, 第 45-55 页。 |

| [] |

游家兴、汪立琴, 2012, “机构投资者、公司特质信息与股价波动同步性——基于R2的研究视角”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 89-101 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2012.11.008 |

| [] |

叶会、李善民, 2008, “企业并购理论综述”, 《广东金融学院学报》, 第 1 期, 第 115-128 页。 |

| [] |

陈瑶、杨小娟, 2016, “上市公司重大资产重组业绩补偿承诺研究”, 《财会通讯》, 第 18 期, 第 42-46 页。 |

| [] |

王竞达、范庆泉, 2017, “上市公司并购重组中的业绩承诺及政策影响研究”, 《会计研究》, 第 10 期, 第 71-77 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2017.10.011 |

| [] |

张冀, 2017, “深市重大资产重组业绩承诺及商誉情况分析”, 《证券市场导报》, 第 11 期, 第 28-32 页。 |

| [] |

Hei Wai Lee, Claudia Kocher, 2001, "Firm Characteristics and Seasoned Equity Issuance Method:Private Placement Versus Public Offering". The Journal of Applied Business Research(3), 23–36.

|

| [] |

Kathleen Fuller, Jeffry Netter, Mike Stegemoller, 2002, "What do Returns to Acquiring Firms Tell Us? Evidence from Firms that Make Many Acquisitions". The Journal of Finance(4), 1763–1793.

|

| [] |

Mara Faccio, Ronald W. Masulis, 2005, "The Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions". The Journal of Finance(3), 1345–1388.

|

| [] |

Eli Bartov, Ferdinand A. Gul, Judy S.L. Tsui, 2000, "Discretionary-Accruals Models And Audit Qualifications". Journal of Accounting and Economics, 30(3), 421–452.

DOI:10.1016/S0165-4101(01)00015-5 |

| [] |

Hand J.R.M.A, 1990, "Test of the Extended Functional Fixation Hypothesis". The Accounting Review, 65(4), 740–763.

|

| [] |

Bruner F., 2003, "Does M&A Pay?A Survey of Evidence for the Decision-maker". Journal of Applied Finance, 12(1), 48–68.

|

| [] |

Jensen MC., 1986, "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeover". The American Economist, 76(2), 323–329.

|

| [] |

Mozaffar Khan, Ross L.Watts, 2009, "Estimation and Empirical Properties of a Firm-year Measure of Accounting Conservatism". Journal of Accounting and Economics, 48(2), 132–150.

|