自党的十八大以来,中央政府提出供给侧结构性改革,试图通过优化经济结构,以保持合理的经济增长速度,提升经济增长的质量。作为经济结构重要组成部分,人口空间分布结构的优化也被提到新的高度,2014年公布的《国家新型城镇化规划(2014―2020年)》提出优化城镇化格局,实现大中小城市与小城镇协同发展的目标。为此,中央和地方政府制定了一系列的人口迁移、土地和住房政策。然而,就目前城镇化的现实来看,即使上述各种政策存在,中国人口迁移的趋势并没有发生大的变化,大城市仍然是人们迁移的主要目的地,中小城市吸引力不足。这种政策目标与迁移现状差距促使我们不得不去思考这样的问题:人们这种迁移趋势是人口空间布局优化的体现还是现有城市发展体制带来的扭曲?它对保持经济增长速度、提升经济增长质量是有益还是有害的?

纵观中国城镇化的相关研究发现,中国应该走一条什么样的城镇化道路一直存在争议。一些学者认为,中国应该走一条高密度的城镇化道路,因为密度带来集聚优势,从而可以提高整个经济活动的效率(王小鲁、夏小林,1999;姜永生等,2008;王小鲁,2010;陆铭等,2012);另一些学者则认为,高密度的城镇化会带来更高的城镇化成本以及大城市病问题,会对经济增长产生负面影响,相对而言,低密度的城市化道路是更符合中国国情(朱选功,2000;秦待见,2000;肖金成,2009)。虽然争议双方都抓住了中国城镇化的某个重要侧面,但是它们仍然是沿袭当前的城市经济理论,一般性地讨论应该发展哪一类城市,并没有深入考察中国作为幅员辽阔、人口众多的发展中国家,其在全球化中实现经济增长的条件以及在这些特征和条件下经济增长对人口空间布局的要求。为了更深刻地考察中国人口空间布局的优化问题,我们需要充分重视中国作为后发国家实现经济增长的条件。这是因为在全球化背景下,恰当的人口空间分布格局是后发国家引进和吸收国外先进技术的重要条件(Duranton,2015)。基于此,本文将把中国作为后发国家的特征纳入到城市人口密度与经济增长的分析中,为探讨中国人口空间布局优化提供一个新视角。

本文充分关注到在全球化的背景下国内少数城市在吸收和转化国外先进技术方面起到了“实验室”的角色,是本国经济增长的前沿,而其他城市则是运用这些经过转化的技术,是学习和模仿者这一重要事实,进一步认为,由于城市在宏观经济增长中的角色差异,它们实现经济增长的人口密度要求也不相同。相对而言,增长前沿城市对人口密度要求更高,因为引进和吸收国外先进技术需要相应的创新活动,因此要求城市具备更多样化的产业结构和更高的人口密度(Duranton and Puga, 2001)。对于其他学习和应用前沿城市技术的城市来说,虽然也需要一定的人口密度作为支持(Lucas,1988;Duranton and Puga, 2004),但相对于前沿城市的创新来说,技术应用对人口密度的要求更低,它们实现经济增长对人口密度的要求也更低。

基于这样的逻辑,本文将发展经济学中的赶超理论纳入到城市人口密度与经济增长的分析中,区分了增长前沿城市和非前沿城市,分析了人口密度对经济增长的影响在这些城市为什么会不同。在实证上,本文运用增长1999—2014年中国地级以上城市数据,测量了城市增长前沿距离,实证检验了人口密度对城市经济增长的影响是否受到城市增长前沿距离的影响。实证结果表明,人口密度对城市经济增长的影响随增长前沿距离的不同而不同,对于靠近增长前沿的城市来说,人口密度的正效应更大;对于远离增长前沿的城市来说,人口密度的这种正效应更小或效应为负。进一步研究发现,与增长前沿城市的空间距离和行政边界影响了人口密度对非前沿城市经济增长的效应,在空间距离更远、到前沿城市需要跨越行政边界更多的城市,上述人口密度对其经济增长的正效应以更快的速度衰减。

本文的贡献主要体现在以下几个方面:(1)本文在一个赶超的框架下分析了城市在经济发展中角色差异以及这种差异下人口密度对经济增长的影响,突破了现有文献简单地讨论城市人口最优密度的现状;(2)本文理论框架意味着,城市最优的人口密度与城市在经济增长中的角色有关,随着经济发展阶段的演进,城市角色会发生变化,实现经济增长要求的人口密度也会随之发生变化,这突破了当前城市经济学文献中多从运输成本、制度等视角来讨论最优城市人口规模和密度的研究现状,揭示了增长的空间组织形式,丰富了城市最优人口密度的研究;(3)本文研究发现,城市最优的人口密度不仅与城市在经济发展中的角色有关,而且与增长前沿城市的空间距离和行政边界的数量有关。这意味着,城镇化的政策不仅要考虑城市在宏观经济增长中的角色,而且也需要考虑与前沿城市的空间距离和行政边界,这也深化了对当前城市最优人口密度的认识。

二、理论框架人口在空间上的集聚对城市经济增长的影响,取决于集聚带来的规模经济与规模不经济的力量对比。人口集聚会带来规模经济,从静态的角度,建立在共享、匹配、学习等微观机制基础上的城市集聚效应会提高生产活动的效率(Duranton and Puga, 2004)。从动态的角度,人口集聚会通过人力资本外部性(Moretti,2004)①、吸引企业进入(Golman and Klepper, 2016)②等渠道影响城市经济增长。人口集聚也会带来规模不经济,包括增加通勤成本、提高房租、增加污染和犯罪等。规模不经济会降低企业的生产率,从而对城市经济增长产生负面影响。

① 动力集聚在一起,会通过沟通、交流和有目的的学习,提高他们的人力资本积累(Lucas,2004),这种交流和学习也会加速技术的扩散(Lucas,1988),从而推动经济增长。

② 根据Krugman(1991)的模型,前后向关联是推动集聚发生的重要机制。在人口集聚的地方,企业更可能以低成本找到适合的劳动力和中间产品以及各种其他的服务,从而降低了企业的进入成本,这会导致企业会选择进入人口密度高的城市。这在短期内带来了投资的增加,在长期带来竞争加剧、技术创新的加速,从而推动经济增长(Martin and Ottaviano, 2001)。

正因为如此,城市人口密度对经济增长的影响通常呈倒U型变动趋势(Henderson,1974;Helsley and Strange, 1990;Black and Henderson, 1999;Fujita et al., 1999;Duranton and Puga, 2001;Au and Henderson, 2006),但这一倒U型的拐点除了与制度(Ads and Glaeser, 1995)、人口规模(陈钊、陆铭,2014)、城市治理能力(Glaeser,2014;Ahrend et al., 2014;Frick and Pose, 2018)、基础设施状况(Castells-Quintana,2017)等因素有关以外,也与经济发展阶段相关(Henderson,1988)。

之所以城市人口密度对经济增长的影响与经济发展阶段有关,是因为不同发展阶段经济增长的动力源泉不同。在赶超的阶段,对于发展中国家来说,学习先发国家的技术是全球化背景下后发国家实现经济增长的重要途径(Hausman and Rodrik, 2003;Acemoglu et al., 2006)。而在学习先发国家技术的过程中,一个国家和地区内部经济活动的空间分布状况通常也被认为有重要影响(Duranton,2015)。这是因为即使先发国家的技术是给定的,要把这些技术转化为本国适用的,也需要创新和实验(Hausman and Rodrik, 2003)。城市中的共享、匹配和学习等微观机制为创新和实验提供了条件(Duranton and Puga, 2001,2004)。一旦这些技术转化为本国适用的技术,还要在经济活动一定的空间组织形式把这些技术应用,转化为现实的生产率。

从城市经济学理论来看,一个良好的城市体系不仅有利于创新和实验,也有利于技术的应用。在Duranton and Puga(2001)的模型中,多样化城市承担的是创新和试错的功能,专业化城市则承担的是标准化生产的功能。这种功能分工在空间上构成了经济增长的微观基础。Duranton(2015)指出,在发展中国家实现经济增长的过程中,这种城市之间的分工也体现在学习先发国家技术方面。他进一步指出,在学习先发国家技术的过程中,不同城市扮演的角色也不相同。由于创新和实验需要多样化的产业环境和高的人口集聚度,因此少数大城市通常是将先发国家技术转化为适合本国技术的主要场所。在这些大城市中,集聚了本国主要的创新和实验,其他城市则主要通过采用这些经过转化的技术来实现经济增长。Duranton(2015)以哥伦比亚城市体系为例,发现哥伦比亚三个大城市集中了本国70%的专利开发,占全国城市人口的40%,是哥伦比亚主要的创新中心,其他城市则主要是将这些经过转化的技术运用到生产中去。这说明,当发展中国家在学习先发国家的技术时,少数的大城市起到了“实验室”的作用,承担了本国主要的创新和实验活动,其他城市则主要是运用这些技术来推动经济增长。换而言之,在经济发展过程中一个国家和地区的城市之间也存在一种赶超现象,少数大城市位于增长的前沿,引领了本国的经济增长,其他城市则通过对这些城市的追赶来实现经济增长。

本文进一步认为,对于承担不同的角色城市,其经济增长对人口集聚程度的要求不同。因为创新和实验与技术应用依赖于不同的集聚经济。通常来说,创新和实验需要多样化的产业环境,以便于技术开发过程中不断试错。这意味着,创新和实验要求更高的人口集聚度,而技术应用则主要依赖于专业化的产业环境,这是因为行业内的外部性有利于专业化生产(Duranton and Puga, 2001),对人口的集聚度要求更低。这说明,位于增长前沿的少数城市的经济增长对人口集聚度的要求更高,处于追赶阶段的城市经济增长对人口集聚度的要求更低。

在中国,创新最为活跃的是北京、上海、深圳等一线城市。2016年中国全社会研发投入为15440亿元,北京这一经费支出为1479.8亿元,相当于当年北京GDP的5.94%,上海这一经费支出为1030.00亿元,相当于当年上海GDP的3.80%,深圳这一经费支出为800亿元,相当于当年深圳GDP的4.1%,三个城市加起来的研发投入经费支出占整个中国研发投入经费的21.44%① 。这些城市不仅人口规模大,是中国的超大城市,而且也是中国对外经济交往的主要窗口。同时,他们也是来华跨国公司主要的集聚地,是国外先进技术进入中国的主要的“空间站”,是中国最主要的经济增长极点。在国内,这些城市推动经济增长的做法和方式对其他城市有广泛的示范效应。在分权竞争的体制下,其他城市都自觉或不直觉地将这些城市作为自身学习和模仿的对象。另一方面,由于地理、原有的产业结构和开放较后等原因,中西部的城市经济发展水平相对落后,其中有些城市长时间未能摆脱原有计划经济模式的影响,与上述发展前沿城市的差距迅速拉大(蔡昉、都阳,2003)。进入21世纪,在西部大开发、中部崛起、东北振兴等区域发展战略的引导下,中西部城市的经济增长加快,目前西部的重庆、成都、贵阳等进入了中国经济增长最快的城市行列中。尽管如此,无论是在人均GDP,还是基础设施、产业结构,中西部的城市与上述前沿城市仍然存在较大差距。北上广深等一线城市发展经济和管理城市的做法和经验仍然对其他城市具有很强的示范效应。这些理论和证据都说明,在中国城市之间也存在一种赶超现象,少数大城市位于增长前沿,其他城市通过赶超效应来实现经济增长。

① 2017年中国城市研发投入强度榜京沪深比肩发达经济体,2017年09月08日17:18 21世纪经济报道,http://finance.sina.com.cn/roll/2017-09-08/doc-ifyktzim8889480.shtml。

基于这样的理论和现实背景,本文提出需要检验的理论命题:城市人口密度对经济增长的作用受城市增长前沿距离的影响,对于更靠近增长前沿的城市来说,人口密度对经济增长的影响为正且这种正效应更大;对于更远离增长前沿的城市来说,这种效应更小或为负。

三、实证方法和变量 (一) 实证方法参考Henderson (2000)、Brülhart and Sbergami (2009)以及Castells-Quintana(2017),本文在新古典经济增长理论框架下构建一个增长方程。在这一框架下,我们可以考虑区位、其他经济地理等初始条件以及有效的增长路径在经济增长中的作用。相应地,一个城市人均资本的增长不仅取决于该城市初始的人均产出水平和资本积累的速度,而且也取决于城市的特征。具体方程为:

| $ \Delta {y_{i, t}} = \beta \left({log\;{y_{i, 0}}} \right) + \varphi {X_{i, 0}} + \pi {Z_{i, 0}} + {\theta _i} + {\tau _t} + { \in _{i, t}} $ | (1) |

式(1)中,Δyi, t表示城市i在t期人均资本增长率,yi, 0表示城市i初始的人均资本水平,Xi, 0表示城市i初始的资本积累速度,Zi, 0表示城市i影响增长的其他初始因素,θi为城市不随时间变化的个体效应,τt为时间效应,∈i, t为误差项。城市人口密度可以作为Zi, 0中的一个变量。为此,式(1)改写为:

| $ \Delta {y_{i, t}} = \beta \left({log\;{y_{i, 0}}} \right) + \gamma \mathit{popdensit}{\mathit{y}_{i, 0}} + \varphi {X_{i, 0}} + \pi {Z_{i, 0}} + {\theta _i} + {\tau _t} + { \in _{i, t}} $ | (2) |

式(2)中,popdensityi, 0表示城市i初始人口密度,Zi, 0表示城市i除人口密度外其他影响城市经济增长的初始因素。如前文所述,对于不同增长前沿距离的城市来说,人口密度对经济增长的影响是不同的,且这种影响差异与城市的增长前沿距离有关,因此,我们需要考虑城市的增长前沿距离及其与人口密度的交乘项。根据Acemoglu等(2006)的思想,增长前沿距离实际上是其他城市与少数引领本国经济增长城市的经济发展水平差距。从这个意义上看,增长前沿距离在式(1)中可以看作是初始人均资本水平的一种变化,只是确定了增长前沿后,城市i的初始人均资本水平由绝对数量变成了与增长前沿的相对水平。因此,我们将式(2)修改为:

| $ \begin{array}{l} \Delta {y_{i, t}} = \beta \left({\mathit{log}{y_{F, 0}} - \mathit{log}{y_{i, 0}}} \right) + \gamma \mathit{popdensit}{\mathit{y}_{i, 0}} + \phi \left[ {\left({\mathit{log}{y_{F, 0}} - \mathit{log}{y_{i, 0}}} \right) \times \mathit{popdensit}{\mathit{y}_{i, 0}}} \right]\\ \; + \varphi {X_{i, 0}} + \pi {Z_{i, 0}} + {\theta _i} + {\tau _t} + { \in _{i, t}} \end{array} $ | (3) |

式(3)中,logyF, 0表示增长前沿城市F的初始人均资本水平,(logyF, 0-logyi, 0)表示城市i的人均资本水平与增长前沿城市F的人均资本水平的差值,用以度量增长前沿距离。?反映人口密度对城市经济增长的影响是否因城市增长前沿距离的不同而不同,是本文关注的主要系数。

(二) 数据和变量1.数据来源

本文选取地级以上城市作为研究对象,并将地级以上城市人口统计口径限定为市辖区。数据来源有:①与张浩然(2018)相同,城市人口密度来源于《中国城市建设年鉴》,该年鉴中统计了城区的户籍人口、暂住人口和建成区面积;②各城市实际GDP的增长率来源于《中国城市统计年鉴》,同时我们用该年鉴中的实际人均GDP来计算增长前沿距离。考虑人口密度等变量的可得性,本文研究的时间跨度为1999—2014年。在地级以上城市中,考虑到部分城市的经济增长率波动很大,我们剔除了这些城市,最终得到256个城市。

2.变量说明

实际GDP增长率(Growth)。本文的被解释变量为城市的实际GDP增长率,我们以统计的实际GDP增长率作为被解释变量,同时我们也以相邻两年实际人均GDP对数的差值来表示经济增长。

城市人口密度对数(lndens)。本文的解释变量为城市人口密度,我们选用城市人口除以建成区面积来表示城市人口密度。与规模相比,密度有利于消除空间尺度的影响,更适合用于度量经济活动的集聚程度(Ciccone and Hall, 1996)。在中国城市中,有市辖区、建成区之分,市辖区包括城市建成区(就是常说的市区)和非建成区(就是属于城市,但实际上还是农村的地域),基于市辖区范围的人口密度可能会低估城市人口集聚程度。一般而言,城市经济活动主要集中在城市建成区范围内,因此采用城区人口数量除以建成区面积能够很好地反映城市人口集聚程度(郭琪、贺灿飞,2012;张浩然,2018)。

增长前沿距离对数(lndist)。增长前沿距离是本文另一个关键的解释变量。根据式(3),增长前沿距离是相对的人均资本存量。参考Castells-Quintana(2017),我们用实际人均GDP来表示上一期的人均资本存量。根据Acemoglu et al.(2006),所谓增长前沿就是那些处于技术最前沿、推动经济增长主要靠创新的国家和地区。增长前沿是相对的,在一国内部,处于本国最发达的地区通常被作为本国的增长前沿。因此,我们以上海或深圳作为中国城市的增长前沿,用其他城市实际人均GDP的对数与这两个城市实际人均GDP对数的差值作为增长前沿距离。我们以1999年作为基期,计算出各个城市的实际人均GDP。

控制变量包括:

资本积累速度(Inv)。根据新古典增长率理论,资本积累速度是影响经济增长的重要因素。我们以《中国城市统计年鉴》中各城市实际固定资产投资额的对数来表示式(3)中的资本积累速度。

城市人力资本(Hum)。人力资本可以直接作用于经济增长,也可以通过对其他劳动力产生溢出(Morreti,2004),从而推动经济增长。同时城市的人力资本还会通过分类和选择效应影响城市的生产效率。人力资本高的劳动力会选择进入人力资本水平高的城市,而人力资本水平高的城市竞争也会更加激烈,从而淘汰部分人力资本低的劳动力(Combes et al., 2008)。基于此,我们以每一个城市在校大学生人数占城市户籍人口的比重度量城市的人力资本水平。

城市产业结构(Stru)。城市产业结构也是影响城市经济增长的重要因素。通常来说第二产业比第三产业具有更高技术进步率,从而第二产业比重更高的城市经济增长也更快(Baumol,1967)。我们以城市中第三产业产值除以第二产业产值表示城市的产业结构。

政府规模(Gov)。在中国,地方政府有谋求辖区经济增长的压力,会通过多种手段来推动城市的经济增长,如改善基础设施、降低交易成本等。我们以城市财政支出占GDP的比重表示政府的规模。

建成区面积的变化(dlnarea)。考虑到中国城市建成区面积会因为行政辖区的调整而发生突变,我们以临近两年建成区面积的差值表示政策冲击导致的建成区面积的变化。

城市基础设施(inf)。选取城区的道路面积、人均病床位、人均图书等指标,采用主成分分析法,我们构造了一个城市基础设施的指数,用以度量城市的基础设施。

其它城市人口密度(lnresden)。城市经济增长还受其他城市人口密度的影响。本文采用256个城市中除了自身以外的其他所有城市的城区人口密度加权平均值的对数来衡量其他城市的人口密度。具体计算公式如下:

| $ \ln \mathit{resde}{\mathit{n}_{ct}} = \ln \left({\sum\nolimits_{o = 1}^{255} {\frac{{\mathit{densit}{\mathit{y}_{ot}}}}{{di{s_{oc}}}}} \times \frac{{\mathit{citypo}{\mathit{p}_{ot}}}}{{\sum\nolimits_{o = 1}^{255} {\mathit{citypo}{\mathit{p}_{ot}}} }}} \right) $ | (4) |

式(4)中, lnresdenct表示t时期c城市以外的其他城市城区人口密度加权的对数,其中o城市为除c城市外的其他城市。权重共有两部分:第一部分是o城市与c城市之间直线距离的倒数,即式中disoc的倒数;第二部分为某一城市常住人口规模占c城市以外的所有城市城区人口规模之和的比重,即式中

在报告计量回归结果之前,为了直观地观察城市人口密度与经济增长的关系随城市增长前沿的不同而不同。我们以城市的增长前沿距离作为区分依据,在表 1中分别给出了增长前沿距离最小25%的城市、25%—50%的城市、50%—75%的城市、最远离前沿的25%城市和总体的经济增长率均值、城市人口密度对数的均值和二者之间的相关系数。从表中可知,各种增长前沿距离城市的经济增长率均值和人口密度均值无显著差异,但对于这四组城市样本,经济增长率和人口密度的相关性则存在显著差异,对于最靠近前沿25%的样本,二者相关系数为0.11;而在25%—50%的组别中,这一相关系数下降为0.03;其他组别中,二者呈现负相关关系。这说明,城市人口密度与经济增长率的相关程度随城市的增长前沿距离不同而不同,对于更靠近增长前沿的城市来说,二者正相关性更强,而对于远离增长前沿的城市来说二者正相关性更弱或负相关。这一结果与本文提出的理论命题是一致的。

| 表 1 关键变量的统计性描述 |

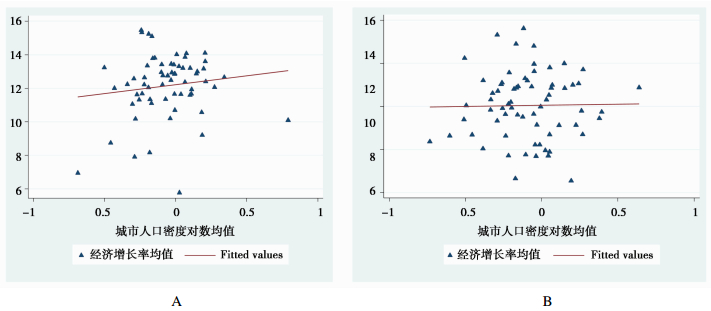

为了进一步观察城市经济增长与人口密度相关性是否随增长前沿不同而不同,我们分别选取了最靠近增长前沿和最远离增长前沿25%的城市1999—2014年平均人口密度的对数与平均经济增长率进行拟合。如图 1所示,A为最靠近增长前沿的25%的城市拟合图;B表示最远离增长前沿25%的城市拟合图。从图中可知,在最靠近增长前沿的25%的城市中,人口密度与经济增长呈明显正相关关系,而对于最远离增长前沿的25%的城市,二者相关性很弱。这一结果再次支持了本文提出的理论命题,即城市人口密度对于更靠近增长前沿的城市的经济增长更加重要。在第四部分我们将在回归分析中进一步识别这种异质性的因果关系。

|

图 1 不同增长前沿距离城市的人口密度与经济增长的拟合程度 注:图A为最靠近增长前沿(上海)25%的平均城市人口密度对数与平均经济增长率的拟合;图B为最远离增长前沿(上海)25%的城市平均人口密度对数与平均经济增长率的拟合。 |

表 2中的第(1)-(3)列报告的是基本回归结果。第(1)列加入了年份效应,以控制宏观冲击,考虑到资源型城市受到的宏观冲击与其他普通城市不同,第(2)列加入了年份效应与资源型城市哑变量的交乘项。我们发现,在这两列中城市人口密度系数为正,但不显著。第(3)列加入了城市人口密度与增长前沿距离交乘项(lndens_lndist),同时控制了年份效应与资源型城市哑变量的交乘项。结果显示,城市人口密度系数为正,城市人口密度与增长前沿距离交乘项系数为负,且二者都通过了1%的统计显著性检验。这说明城市人口密度对经济增长的影响确实随增长前沿距离的不同而不同,对于靠近增长前沿的城市来说,人口密度正效应更大,而对于远离增长前沿的城市来说,人口密度的正效应更小或者影响为负,人口密度对于靠近增长前沿的城市的经济增长更加重要。

| 表 2 基本回归结果 |

人口密度与经济增长可能是相互决定的。在空间上,经济增长更快的城市意味着工作机会更多,从而导致更多劳动力进入该城市寻找工作,提高城市人口密度。同时,增长前沿距离与经济增长率也可能是相互决定的,经济增长较快的城市的增长前沿距离较小。这种相互决定带来的内生性偏误会导致上述估计结果不一致。为此,本文通过工具变量法来解决上述内生性偏误。参考Ahlfeldt et al.(2017),我们采用城市人口规模排序的对数作为城市人口密度的工具变量。一个城市人口规模的排序是由其他城市的人口规模决定,因此它与该城市的经济增长不相关;同时城市人口密度高、人口规模大的城市的排序通常靠前,它与城市密度是相关的。因此城市排序的对数可以作为城市人口密度的工具变量。参考Griffith et al.(2009),我们以上一期的增长前沿距离作为当期增长前沿距离的工具变量。

表 2中的第(3)-(6)列报告的是最小二乘法的回归结果。一阶段回归结果表明,城市人口规模排序的对数和上一期的增长前沿距离都与城市人口密度和当期的增长前沿距离高度相关,F值都超过了80。第(4)-(6)列报告的是二阶段的回归结果,在第(4)列中,人口密度对数的系数为负,但不显著;在第(5)列中,人口密度对数系数为正,但仍不显著。在第(6)列中,城市人口密度的系数为正,城市人口密度与增长前沿距离的交乘项系数为负,二者都通过了1%的统计显著性检验。这说明即使我们考虑到了经济增长与城市人口密度和增长前沿距离相互决定带来的内生性偏误,本文提出的理论命题仍然得到支持,人口密度对城市经济增长的影响随增长前沿距离的不同而不同,对于更靠近增长前沿的城市来说,人口密度的正效应更大,对于更远离增长前沿的城市来说,这种正效应更小或为负。

控制变量中,投资对数的系数显著为正,说明投资越大的城市经济增长越快;城市人力资本的系数显著为正;在固定效应回归结果中,政府规模的系数显著为正;而在工具变量回归结果中,这一系数显著为负;城市产业结构的系数显著为负,说明城市第三产业相对比较更高,城市的经济增长率更低;建成区面积变化的系数显著为正,说明建成区面积的增长对经济增长具有正效应。城市基础设施和其他城市人口密度的系数则不显著。

(二) 稳健性检验1.考虑其他非线性效应

(1) 基础设施的非线性效应

我们首先考虑基础设施的非线性效应。有可能上述城市人口密度对经济增长的非线性效应反映的是基础设施的影响,而基础设施的影响通常与增长前沿距离相关,在更靠近增长前沿的城市来说,基础设施对经济增长的正效应可能更大。Castells-Quintana(2017)也发现,在拉哈拉以南的非洲国家,之所以人口向少数城市集中对当地的经济增长有负向影响,是因为当地的用电、清洁用水等基础设施制约了集聚经济优势的发挥。因此,我们有必要剔除基础设施的影响,再来考察上升非线性效应是否存在。

为此,我们通过主成分分析法构造了一个基础设施的变量inf,将其与城市人口密度相乘,把得到的交乘项与增长前沿距离与城市人口密度的交乘项一同放入回归中。如果城市人口密度与增长前沿距离的交乘项系数反映的是基础设施的非线性效应,那么一旦基础设施与城市人口密度交乘项放入,城市人口密度与增长前沿距离交乘项将变得不显著。

回归结果如表 3的第(1)和(4)列所示,第(1)为固定效应回归结果,人口密度的基本项系数为正,人口密度与增长前沿距离的交乘项系数为负,人口密度对数与基础设施的交乘项为负,三者均通过1%的统计显著性检验。第(4)列为工具变量回归结果,考虑到基础设施的内生性,我们以滞后一期的基础设施作为当前城市基础设施的工具变量,人口密度和增长前沿距离的工具变量如前文所述。结果显示,人口密度对数的系数显著为正,人口密度对数与增长前沿距离交乘项的系数显著为负,人口密度对数与城市基础设施的交乘项为负,但不显著。综合两列结果表明,即使考虑了城市基础设施的非线性效应,城市人口密度对经济增长的影响随增长前沿距离的不同而不同的结果仍然得到支持,对靠近增长前沿的城市的经济增长正效应更大,对远离增长前沿城市的经济增长正效应更小或为负。这说明,我们的基本回归结果是稳健的。

| 表 3 考虑其他非线性效应 |

(2) 城市人口密度的二次效应

基本回归结果也可能是反映城市人口密度对经济增长影响倒U型效应的左侧,即人口密度对经济增长的影响没有跨越拐点。为了剔除人口密度的这种倒U型效应,我们将人口密度二次方lndens2同人口密度与增长前沿距离的交乘项一同放入到回归中。结果如表 3中的第(2)和(5)列所示,第(2)列为固定效应回归结果,第(5)列为工具变量回归结果。结果显示,即使加入人口密度对数的二次方,人口密度的一次项系数为正,人口密度与增长前沿距离的交乘项系数为负,且二者都通过了1%的统计显著性检验。这说明,即使我们考虑到人口密度的二次效应,基本回归结果仍然得到支持。

(3) 行政级别的影响

基本回归结果也可能反映行政级别的影响,处于增长前沿的城市通常行政级别高,行政级别高的大城市在谋求经济增长方面更有优势,比如它们可能给企业更好的预期,在招商引资方面更具优势。为了剔除城市行政级别的这一影响,我们在回归中加入了城市人口密度与副省级以上城市哑变量的交乘项。回归结果如表 3的第(3)和(6)列所示,第(3)列为固定效应回归结果,第(6)列为工具变量回归结果。我们发现,即使考虑人口密度通过行政级别对城市经济增长产生异质性影响,人口密度的基本项系数为正,人口密度与增长前沿距离的交乘项系数为负,且二者都通过了1%的统计显著性检验。基本回归结果仍然得到支持。

2.更换增长前沿

我们以深圳作为增长前沿,把得到的新的增长前沿距离与城市人口密度交乘项放入回归中,工具变量的回归结果如表 4中第(1)—(3)列所示,在第(1)和(2)列中,我们只放入了城市人口密度对数,在第(3)列中,我们放入了人口密度对数与增长前沿距离的交乘项。结果显示,城市人口密度的基本项系数显著为正,城市人口密度与增长前沿距离交乘项系数显著为负。这与基本回归结果是一致的,即城市人口密度对经济增长的影响随增长前沿距离的不同而不同,对于更靠近增长前沿的城市来说,城市人口密度对经济增长的正效应更大,对于更加远离增长前沿的城市来说,这种正效应更小或为负。

| 表 4 更换增长前沿和增长度量 |

3.更换经济增长的度量

我们采用更换测量城市经济增长的办法来进一步检验基本回归结果的稳健性。我们用相邻两期的实际人均GDP的对数差值来度量经济增长。工具变量回归结果如表 4中的第(4)—(6)所示,在第(1)和(2)列中,我们只放入了城市人口密度对数,在第(3)列中,我们放入了人口密度对数与增长前沿距离的交乘项。结果显示,城市人口密度对数系数显著为正,而城市人口密度对数与增长前沿距离的交乘项系数显著为负。这说明,即使更换了经济增长的测量方法,基本回归结果仍然得到支持,再次说明基本回归结果是稳健的。

五、进一步分析 (一) 更长期限考察前文得到城市人口密度对经济增长的非线性效应是一种短期关系,因为固定效应的组内估计是两个变量两期变化的关系。在本部分,我们进一步从更长时间段来考察这种非线性效应是否存在。为此,我们把样本分为三个时间段:1999—2005年、2005—2010年、2010—2016年,分别计算这三个时间段的平均经济增长率,然后用得到的经济增长率均值对每一个时间段初始年份的人口密度对数、增长前沿距离、人口密度对数与增长前沿距离的交乘项以及相关的控制变量做回归。这样做既有利于减少内生性问题,同时又保留了面板数据的形式,以便控制城市不随时间变化的个体效应。同时,我们的时间跨度更长,从而能够从更长期限来考察前文得到的非线性效应是否存在。

回归结果如表 5所示,第(1)列放入了城市人口密度对数及其与增长前沿距离的交乘项,第(2)列放入了城市人口密度对数与基础设施的交乘项;第(3)列放入了城市人口密度对数的二次方;第(4)列放入了人口密度对数与城市行政级别的交乘项。结果显示,除第(2)列之外,人口密度对数的系数为正,人口密度对数与增长前沿距离的交乘项系数为负。虽然这一交乘项在(2)和(4)列中不显著,但联合检验的F值都超过3,城市人口密度与它的两个交乘项的系数都拒绝了为零的假设。前文得到的回归结果仍然得到支持。

| 表 5 更长期限考察的回归结果 |

表 5回归结果表明,即使从更长期限来考察城市人口密度与经济增长之间的关系,这种非线性效应仍然存在。这表明,人口密度对经济增长的影响随增长前沿距离不同而不同,并非一种短期效应,在更长期限内也存在。对于靠近前沿的城市来说,密度不足会影响经济的长期增长。

(二) 距离和边界的影响我们进一步考察与增长前沿的距离和行政边界如何影响城市人口密度与经济增长的关系。按照前文的理论分析,增长前沿城市的经济增长会对非前沿城市的增长产生溢出效应,也即非增长前沿的城市会通过学习增长前沿城市的技术和知识来获得经济增长。从城市经济学理论来看,增长前沿城市的这种溢出效应会受到空间距离和行政边界的影响,因为空间距离和行政边界的存在会使得知识溢出衰减。因此,在与增长前沿城市空间距离更远的或到达增长前沿城市需要跨越行政边界更多的城市,城市人口密度对经济增长的正效应会更小,前文得到的非线性效应在空间距离更远和跨越行政边界更多的城市会更大。这意味着,这些城市人口密度的增加更多地带来拥挤效应,从而将对经济增长产生不利影响。

| 表 6 距离和边界的影响 |

我们测算了每一个城市到增长前沿城市:上海和深圳的直线距离,以代表到前沿城市的空间距离。我们也计算了每一个城市到这两个城市最短的铁路路线需要跨越的省份的个数,以代表到前沿城市需要跨越的行政边界。我们把得到的直线距离和行政边界与人口密度、增长前沿距离分别相乘得到四个交乘项:人口密度、增长前沿距离与到上海的距离交乘项lndensd_lndist1;人口密度、增长前沿距离与到上海的行政边界交乘项lndensd_lndist2;人口密度、增长前沿距离与到深圳的距离交乘项lndensd_lndist3;人口密度、增长前沿距离与到深圳的行政边界交乘项lndensd_lndist4。我们把这四个交乘项分别与人口密度、人口密度与增长前沿距离的交乘项一起放入到回归中。回归结果如表 5所示,第(1)—(4)列为固定效应回归结果,第(5)—(8)列为工具变量回归结果。结果显示,固定效应回归结果中,人口密度的系数显著为正,人口密度与增长前沿距离的交乘项系数显著为负,同时人口密度、增长前沿距离和空间距离、人口密度、增长前沿距离和行政边界的系数显著为负。工具变量回归结果中,人口密度的系数显著为正,人口密度与增长前沿距离的交乘项系数显著为负,同时人口密度、增长前沿距离和空间距离、人口密度、增长前沿距离和行政边界的系数在第(5)和(8)列中显著为负。这说明,与前沿城市的空间距离和行政边界的数量影响了城市人口密度对经济增长的影响大小,即使增长前沿距离一定,在与增长前沿城市空间距离更远或需要跨越行政边界更多的城市,人口密度对经济增长的效应更小(或负效应更大)。这与我们的预期一致,说明在与前沿城市空间距离更远、需要跨越行政边界更多的城市,城市人口密度的增长效应更小,在这些城市提高城市人口密度可能更多地带来的是拥挤效应。

六、结论和政策含义优化人口的空间分布结构是经济结构优化的重要内容,是解决发展不平衡、不充分的重要途径。体现在城镇化的道路选择上,优化人口空间分布结构首先应该回答如何确定城市的规模和密度的问题。从现有的文献来看,无论是主张走高密度的城镇化道路还是主张走低密度的城镇化道路的观点,它们的判断大多建立了对其他国家的大城市病以及城市化过程考察的基础上。对于中国这样一个兼具转型和发展的大国,鲜有文献直接考察当前的城市人口密度决定因素及其对经济增长的作用。

本文从经济增长的视角揭示了经济发展过程中不同城市的角色差异以及这种差异对人口密度的要求,为回答这一问题提供了一种新的思考。本文认为对于一个大国来说少数城市扮演了国内增长前沿的角色,大部分城市通过学习和接受前沿城市的知识来实现经济增长是经济发展过程中的一个重要现象。基于此,本文在一个赶超的框架下考察了城市人口密度对经济增长的影响,分析了在不同增长前沿距离的城市中人口密度对经济增长的效应是否存在差异。我们发现,城市人口密度对更靠近增长前沿城市的经济增长正效应更大,而对于远离增长前沿的城市来说,这种正效应更小或为负,而且这种正效应随与增长前沿城市的空间距离和行政边界的增加而衰减。这些发现不仅在理论再次证实了城市人口密度对经济增长非线性正效应,而且指出这种正效应与增长前沿距离之间的关系。本文的发现表明,应该从城市在经济增长中的角色来考虑城市人口密度的问题,简单地从其他国家的经验或者从平均意义上来考察城市人口密度是否过大的做法可能不利于深入认识城市在经济增长中的作用。

这样的发现不仅在理论上进一步提示了城镇化与经济增长之间的关系,而且对于进一步认识中国城镇化道路,重新思考当前的城镇化政策具有重要参考价值。它意味着,城市人口密度对增长前沿城市的经济增长更加重要,如果简单地通过增加建设用地来预防所谓的过度拥挤导致的大城市病问题,将有可能损害城市的经济增长。无论是扩大建成区面积,还是限制人口流入,都将以损害经济增长为代价。本文研究结论的政策涵义在于,今后城镇化政策的重点应该是在增加人口密度的同时,通过科学规划公共服务设施和交通基础设施的空间分布,从而有效地降低人口集聚的拥挤,而不是简单的限制人口进入或将人口分布在广阔的空间上。

| [] |

蔡昉、都阳, 2003, “转型中的中国城市发展——城市级层结构、融资能力与迁移政策”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 64-71 页。 |

| [] |

陈钊、陆铭, 2014, “首位城市该多大?——国家规模, 全球化和城市化的影响”, 《学术月刊》, 第 5 期, 第 5-16 页。 |

| [] |

郭琪、贺灿飞, 2012, “密度, 距离, 分割与城市劳动生产率——基于中国2004-2009年城市面板数据的经验研究”, 《中国软科学》, 第 11 期, 第 77-86 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2012.11.008 |

| [] |

姜永生、范建双、宋竹, 2008, “中国新型城市化道路的基本思路”, 《改革与战略》, 第 4 期, 第 32-34 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-736X.2008.04.010 |

| [] |

陆铭、高虹、佐藤宏, 2012, “城市规模与包容性就业”, 《中国社会科学》, 第 10 期, 第 47-66 页。 |

| [] |

秦待见, 2008, “走中国特色城市化道路要充分发挥小城镇的作用”, 《中国特色社会主义研究》, 第 3 期, 第 96-99 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-6470.2008.03.022 |

| [] |

王小鲁, 2010, “中国城市化路径与城市规模的经济学分析”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 20-32 页。 |

| [] |

王小鲁、夏小林, 1999, “优化城市规模推动经济增长”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 22-29 页。 |

| [] |

肖金成, 2009, “中国特色城市化道路与农民工问题”, 《发展研究》, 第 5 期, 第 32-34 页。 |

| [] |

张浩然, 2018, “日照间距约束、人口密度与中国城市增长”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 333-354 页。 |

| [] |

朱选功, 2000, “城市化与小城镇建设的利弊分析”, 《理论导刊》, 第 4 期, 第 29-34 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-7408.2000.04.011 |

| [] |

Acemoglu D., et al., 2006, "Distance to frontier, selection, and economic Growth". Journal of the European Economic Association, 4(1), 37–74.

DOI:10.1162/jeea.2006.4.1.37 |

| [] |

Ades A. F., Glaeser E. L., 1995, "Trade and circuses:explaining urban giants". Quarterly Journal of Economics, 110(1), 195–227.

DOI:10.2307/2118515 |

| [] |

Ahfeldt, G., 2017, "The Economic effects of density: a synthesis", Spatial Economics Research Centre, Working Paper.

|

| [] |

Ahrend, R., 2014, "What makes cities more productive? evidence on the role of urban governance from five OECD countries", In OECD Regional Development Working Papers.

|

| [] |

Au C. C., Henderson J. V., 2006, "Are Chinese cities too small?". Review of Economic Studies, 73(3), 549–576.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2006.00387.x |

| [] |

Baumol W. J., 1967, "Macroeconomics of unbalanced growth:the anatomy of urban crisis". American Economic Review, 57(3), 415–26.

|

| [] |

Black D., Henderson V., 1999, "A theory of urban growth". Journal of Political Economy, 107(2), 252–284.

DOI:10.1086/250060 |

| [] |

Brülhart M., Sbergami F., 2009, "Agglomeration and growth:cross-country evidence". Journal of Urban Economics, 65(1), 48–63.

DOI:10.1016/j.jue.2008.08.003 |

| [] |

Castells-Quintana D., 2017, "Malthus living in a slum:urban concentration, infrastructure and economic growth". Journal of Urban Economics, 98(3), 158–173.

|

| [] |

Ciccone A., Hall R. E., 1996, "Productivity and the density of economic activity". American Economic Review, 86(1), 54–70.

|

| [] |

Combes P. -P., 2008, "Spatial wage disparities:sorting matters!". Journal of Urban Economics, 63(2), 723–742.

DOI:10.1016/j.jue.2007.04.004 |

| [] |

Duranton G., 2015, "Growing through cities in developing countries". World Bank Research Observer, 30(1), 39–73.

DOI:10.1093/wbro/lku006 |

| [] |

Duranton G., Puga D., 2001, "Nursery cities:urban diversity, process Innovation, and the life cycle of products". American Economic Review, 91(5), 1454–1477.

DOI:10.1257/aer.91.5.1454 |

| [] |

Duranton G. and D. Puga, 2004, "Micro-foundations of urban agglomeration economies", in Henderson, V. and J.-F. Thisse, eds, Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier.

|

| [] |

Frick S. A., Rodríguez-Pose A., 2018, "Big or small cities? on city size and economic growth". Growth and Change, 49(1), 4–32.

DOI:10.1111/grow.2018.49.issue-1 |

| [] |

Fujita, M et al., 1999, The spatial economy: cities, regions, and international Trade, MIT Press.

|

| [] |

Glaeser E. L., 2014, "A world of cities:The causes and consequences of urbanization in poorer countries". Journal of the European Economic Association, 12(5), 1154–1199.

DOI:10.1111/jeea.12100 |

| [] |

Golman R., Klepper S., 2016, "Spinoffs and clustering". The RAND Journal of Economics, 47(2), 341–365.

DOI:10.1111/1756-2171.12130 |

| [] |

Griffith R., et al., 2009, "Technological catch-up and geographic proximity". Journal of Regional Science, 49(4), 689–720.

DOI:10.1111/jors.2009.49.issue-4 |

| [] |

Hausmann R., Rodrik D., 2003, "Economic development as self-discovery". Journal of Development Economics, 72(2), 603–33.

DOI:10.1016/S0304-3878(03)00124-X |

| [] |

Helsley R.W., Strange W.C., 1990, "Matching and agglomeration economies in a system of cities". Regional Science and Urban Economics, 20(2), 189–212.

DOI:10.1016/0166-0462(90)90004-M |

| [] |

Henderson J.V., 1988, Urban development: theory, fact and illusion, Oxford University Press.

|

| [] |

Henderson J.V., 1974, "The Size and types of cities". American Economic Review, 64(4), 40–656.

|

| [] |

Henderson, J.V., 2000, "The effects of urban concentration on economic growth", NBER Working Papers, No.7503.

|

| [] |

Krugman P.R., 1991, "Increasing returns and economic geography". Journal of Political Economy, 99(3), 484–499.

|

| [] |

Lucas R.E., 1988, "On the mechanics of economic development". Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.

DOI:10.1016/0304-3932(88)90168-7 |

| [] |

Lucas R.E., 2004, "Life earnings and rural-urban migration". Journal of Political Economy, 112(1), S29–S59.

|

| [] |

Martin P., Ottaviano G. I. P., 2001, "Growth and agglomeration". International Economic Review, 42(4), 947–968.

DOI:10.1111/iere.2001.42.issue-4 |

| [] |

Moretti E., 2004, "Workers' education, spillovers, and productivity evidence from plant-Level Production Functions". American Economic Review, 94(3), 656–690.

DOI:10.1257/0002828041464623 |