随着经济全球化与区域一体化的加速发展,市场环境的复杂性与动态性进一步提高,企业为快速适应外部环境变化,强化市场竞争地位,一方面要优化既有技术、产品及技能,以稳定当前收入,另一方面要超越现有知识逻辑,开发新产品、服务亦或开拓新市场,以提高未来收益,即开展双元性创新。双元性创新指企业同时进行探索式创新和利用式创新,在延续企业现有商业模式,保持运行及收益稳定性的同时,增强企业长期竞争力,成为显著提升企业自主创新能力(Katila and Ahuja, 2002)及竞争优势(March,1991;闫春,2014)的关键途径,对企业市场竞争地位产生重要影响。而竞争地位高低不仅决定了企业获取经济租金的多寡(郭岚、何凡,2016),还决定着企业能否取得市场价格的制定权(邢立全、陈汉文,2013),关乎企业收益乃至未来发展。因此,考察双元性创新与企业竞争地位的关联性具有一定的理论价值与现实意义。

然而,理论界的相关研究尚付阙如,已有研究则基于组织二元性理论,重点探讨了双元性创新对企业绩效及其竞争优势的影响,但结论不一:一些学者认为,企业可以通过时间协调、组织分离等来同时实施高水平的利用式创新和探索式创新,从而有助于提升企业绩效(He and Wong, 2004;Simsek et al., 2009;张徽燕等,2014;刘洁等,2017),增强企业核心竞争优势(米黎钟、唐文新,2017);另一些学者则认为,探索式创新和利用式创新会由于组织惯性、资源竞争等而相互替代,从而有损企业绩效,削弱企业竞争优势(Miller,1992;李剑力,2009;付丙海等,2015);还有学者认为,双元性创新与企业绩效间不存在显著关系(李忆、司有和,2008)。结论的差异化提供了进一步的研究空间,既有研究表明企业竞争优势与竞争地位成正比(王华、陈晓剑,2000),即企业竞争优势越强意味着竞争地位越高。而竞争地位是企业竞争战略选择的重要依据,其高低既能体现企业创新的经济效益,亦是企业于行业中的角色定位(领跑者还是追随者),更好地反映了企业的创新能力与竞争能力。那么,双元性创新与企业竞争地位之间又存在怎样关系?进一步双元性创新中探索式创新与利用式创新的不同匹配对企业竞争地位具有怎样影响?资源基础理论认为,战略选择是企业结合个体特征对外部环境变化的积极应对,但战略实施则存在强内生性,即战略能否成功决定于企业内部资源(Barney,1991)。由此,内部资源的冗余度等属性成为影响企业创新战略(王业静、曾德明,2013)、创新行为(高山行等,2015),乃至行业竞争地位的关键因素。那么,内部冗余资源对双元性创新与企业竞争地位的关系又有着怎样的权变影响?

围绕上述问题,本文基于组织二元性理论、资源基础理论,构建了双元性创新与企业竞争地位的关系模型,并探讨双元性创新效应发挥的情景条件,从而为试图通过双元性创新提升自身竞争地位的企业提供理论启示。较之已有研究,本文可能的边际贡献在于:其一,首次将双元性创新和企业竞争地位纳入同一研究框架,系统分析了探索式创新、利用式创新及其内部匹配对企业竞争地位的影响,从而搭建起组织二元性理论与企业竞争理论的关系“桥梁”,并丰富了双元性创新的结果变量;其二,引入冗余资源这一企业行为的关键驱动因素,并根据其灵活度划分为非沉淀性冗余资源与沉淀性冗余资源两维度,进而考察其对双元性创新与企业竞争地位关系模型的权变影响,进一步明晰了该关系模型的适用边界;其三,考察了双元性创新的效应周期,即从时间维度探讨双元性创新对企业竞争地位的影响,并再次检验了双元性创新、冗余资源与企业竞争地位三者间的关系,从而明确了不同创新模式效应发挥的周期规律。

二、相关文献回顾 (一) 双元性创新结果变量的相关研究组织二元性理论认为,由于环境动态性与资源的有限性,企业不能仅拘泥于对现有能力的开发或未来机会的探索,而是应该兼顾二者,以维持开发与探索活动间的动态平衡,才能确保自身长久发展(Gibson and Birkinshaw, 2004)。基于该理论,Benner and Tushman(2003)从组织层面提出了探索式创新与利用式创新两类创新。其中,探索式创新是指一种幅度较大、不依赖企业已有知识与技术的突破性创新方式,目的是实现企业全新变革(Benner and Tushman, 2003);利用式创新则指一种幅度较小、且依赖于已有知识与技术的渐进性创新方式,目的在于改进企业现状(Lewin et al., 1999)。两种创新形式能否改善组织绩效,增强组织竞争力成为学者们关注焦点。既有研究多认为,探索式创新与利用式创新对企业绩效的提升、竞争优势的获取存在积极影响(Jansen et al., 2006;焦豪,2011;董保宝等,2017),但也有部分学者得出两种创新方式与组织绩效之间存在非线性“倒U”型关系的结论(王凤彬等,2012)。

然而,企业若过于强调利用式创新,会降低环境变化的适应能力,导致企业“核心刚性”与“能力陷阱”,陷入“次优均衡”与“路径依赖”(March,1991;Leonard-Barton,1992);而过于侧重探索式创新,虽可以持续更新知识、技术,却易导致“创新陷阱”,表现出过多创意而缺乏独特竞争力(March,1991)。因此,为克服该种组织管理悖论,有学者认为企业需同时开展探索式创新与利用式创新,即双元性创新,并实现两者平衡(Levinthal and March, 1993),达到提高企业长期绩效的目的(王耀德等,2011)。

尽管如此,有关双元性创新与组织绩效关系研究却仍未形成统一认识。一种观点认为双元性创新对企业绩效不存在显著影响(Bierly and Daly, 2007;李忆、司有和,2008)。如李忆、司有和(2008)以397家中国企业为样本,实证检验了探索式创新、利用式创新对绩效的影响,结果显示两种创新方式的匹配与企业绩效未表现出显著作用关系。另一种观点认为双元性创新会降低企业绩效及长期竞争优势(Miller,1992;Menguc and Auh, 2008)。如Menguc and Auh(2008)指出探索式创新与利用式创新需匹配截然不同的内部结构与文化,两者存在较大差异,实现两者的结合需花费高额成本,因此,达到两者平衡可能对企业绩效产生不利影响。但更多的学者认为双元性创新会提升企业绩效(He and Wong, 2004;周俊、薛求知,2014;闫俊等,2018)。如王业静、曾德明(2013)以260家中小板上市企业为样本,检验了组织二元性与高新技术企业绩效之间的关系。实证分析发现,双元性创新对企业绩效产生了积极影响,但不同维度的作用却存在差异性。

(二) 冗余资源与企业行为关系研究资源基础理论认为,组织是一个由各类资源组合而成的集合体,不同组织之间的绩效差异源自异质性的资源与能力(Peteraf and Barney, 2003)。组织拥有稀缺的、有价值的、不可模仿与不可替代的资源是其在激烈的竞争环境中保持竞争优势的关键(Barney,1991)。该资源会以有形或无形等不同形式存在(Caves,1980),并成为组织获取持久竞争优势之源泉。组织中可用资源与维持组织发展的资源间的差距便构成了冗余资源,而组织的持续发展正是内部富余资源与资源特性认知共同作用的结果(Penrose,2009)。目前,有关冗余资源的研究多基于组织行为理论和委托-代理理论展开。

其中,组织行为理论认为,企业拥有冗余资源虽然意味着其成本的提高以及资源利用效率的下降,但冗余资源的存在可以帮助企业按照内外部压力状况对政策与战略做出及时调整,甚至进行变革,有助于稳定企业当前收益,增强企业长期竞争力。冗余资源对企业行为的积极贡献主要表现为:(1)能够缓解企业内部创新活动间资源竞争,保证企业创新的持续性,增强企业竞争力(孙婧、沈志渔,2014;Soetonto and Jack, 2018);(2)可以提高企业环境适应性,保持企业生产经营稳定性(Tan and Peng, 2003),却益于减缓组织核心刚性与路径依赖(张庆垒等,2015);(3)能够提高企业发现与利用机会的可能性,增加企业未来收益(苏昕、刘昊龙,2018;Soetanto and Jack, 2018)。因此,冗余资源的存在促进了企业绩效的提升,增强了企业竞争力。

委托-代理理论认为,冗余资源会加剧代理问题,导致企业经营目标不一致,降低了运营效率,危及企业可持续竞争优势的获取。代理人会选择保持企业内部充裕的资源,以满足其权利、声誉以及财富等的追求(李晓翔、刘春林,2011)。为达到上述目标,代理人会利用冗余资源做出过度多元化、超额预算等浪费性投资,造成委托人与代理人间目标偏离(Salge and Vera, 2011)。另一方面,大量冗余资源的存在,也易诱使代理人非理性乐观,满足于企业现状,无法及时应对外部市场变化,甚至会采取不恰当战略,损害企业绩效与竞争优势。因此,基于代理理论的视角,冗余资源不利于企业持续发展(李晓翔、刘春林,2011)。

不难发现,两种理论对冗余资源与企业绩效的关系给出了不同解释。但George(2005)则指出组织理论与委托-代理理论可以共同解释冗余资源对企业行为的影响。企业冗余资源过低会降低对不确定性环境的适应能力,提高外部风险,进而会减少企业创新活动,此观点与组织理论相吻合;冗余资源过高则会形成对冗余资源缓冲作用的过度依赖,降低企业应对外部变化的灵活性,同时冗余资源导致的代理问题对企业的绩效产生负面影响,并可能使管理者过于乐观,致使企业战略制定不合理(deMeza and Southey, 1996),该观点与代理理论一致。因此,冗余资源与企业绩效之间可能存在非线性关系。

综上,有关双元性创新、冗余资源等的相关研究,已取得了丰硕成果,为本研究提供了有益启示。但在如下方面,可进一步探讨:其一,学者们在探究双元性创新之效应时,普遍将结果变量“锁定”于组织绩效,却忽略了企业于中观行业中竞争地位这一关键变量。行业竞争地位作为企业竞争战略选择的重要依据,既是企业创新能力和竞争能力的直接表现,也是利益相关者对企业创新行为的客观评价。因此,较之绩效,其可能更确切、全面地反映出双元性创新对组织的贡献;其二,学者们普遍认为冗余资源对企业行为存在显著影响,但基于不同理论却得出了不一致结论,造成这种差异性的原因可能在于把冗余资源作为一个整体概念考量,而未区分不同类型的冗余资源。同时,相关研究更多地把冗余资源作为企业行为的前因变量来考察,而鲜有探讨其对企业特定行为过程的权变影响。鉴于此,本文以我国上市企业为样本,实证检验双元性创新与企业竞争地位的关系,并考虑冗余资源不同维度的权变影响,以期能为丰富组织二元性等理论,指导企业创新实践,提升企业竞争地位提供有益启示。

三、理论分析与假设推演 (一) 双元性创新与企业竞争地位组织创新按照创新幅度与知识基础可以分为探索式创新与利用式创新(李忆、司有和,2008;张徽燕等,2014)。基于组织二元性理论,若组织为适应环境变化,而同时或交替实施上述两种创新行为,即可认为是双元性创新(Raisch and Birkinshaw, 2008)。但无论是单一的创新形式还是两者的组合均能够增强企业核心竞争能力(闫春,2014),进而获取比较优势,维持亦或提升企业竞争地位。

探索式创新描述了企业通过投资高风险项目,以获得新知识、技术及流程的过程(March,1991),核心在于贡献和创造新知识(Benner and Tushman, 2003)。长期而言,这些新知识、技能与流程,能够提升产品创新之灵活性与多样性(Raisch and Birkinshaw, 2008),有助于新产品的设计、新市场的开发、新渠道的拓展,可以为目标顾客提供个性化的产品或服务(Jansen et al., 2006;陈奎庆等,2017),进而改善企业市场地位。尽管如此,探索式创新效益的发挥通常具有滞后性,创新过程复杂(闫春,2014),并对相关知识存在集合性要求,诸多特点决定了,一方面企业不仅要耗费资源来组合不同类型知识,而且要投入更多的人、财、物等创新资源,才达到可能创新成功的条件。如此,便会挤占主营业务的可利用资源,降低了对目标市场产品供给,给予竞争对手“可乘之机”,进而威胁自身市场竞争地位;另一方面企业将面临更高的不确定性与机会成本,直接降低创新活动的边际贡献率。特别地,如果一项新技术的商业化前景不确定,那么,该技术对企业的贡献不仅会大打折扣,甚至可能会存在抑制作用(何郁冰、张思,2017),不利于维持现有竞争地位。

然而,随着资源投入与经验积累,探索式创新的效益逐步显现,首先,新知识、技能的创造,形成该领域的进入壁垒,为企业获取超额利润创造了条件,确立了企业在有关领域的领跑者角色;其次,探索式创新有助于企业抓住新机会、开拓新市场,增强企业对技术变革与市场不确定性的适应能力(Rothaermel and Alexander, 2009),有利于企业保持乃至提升市场地位;再则,探索式创新能够更好地实现技术变革、市场信息与组织技能以及常规活动的结合,推动产品创新以及营销战略的产生(王林等,2014),从而为顾客提供更高价值,而顾客价值不仅是企业竞争优势的“试金石”,更是其市场地位的具体表现;最后,探索式创新形成的新技术可能与当前行业内现有技术区别较大,使竞争对手短期内难以模仿,从而获得比较竞争优势,进一步巩固企业在行业中的地位(伍勇等,2013)。

综上,由于探索式创新周期长,且过程复杂,决定了前期资源投入大、效益发挥的时滞性长,从而可能会威胁企业现有的市场竞争地位;但随着企业经验积累及资源不断投入,探索式创新的效益逐渐显现,成为竞争对手短期内难以逾越的壁垒,不但能够维持或提高企业竞争地位,而且可以带来超额利润。基于此,本文提出以下假设:

H1a:探索式创新与企业竞争地位间存在“U”型关系。

利用式创新则体现了企业把资源应用于当前领域,以优化并提升现有知识、技术及作业流程,进而保持与原组织构架的一致性,目的在于提高组织整体效率与可靠性(O'Reilly and Tushman, 2013)。通过该创新方式,企业可以对已有知识与技能优化和扩展,并运用到经营领域,改进产品与流程、提高组织运行效率、巩固组织业务稳定性等,从而提升目标顾客的消费体验,增强顾客粘性(Fischer et al., 2010),巩固企业现有竞争地位。

根据路径依赖理论,由于适用性预期、学习曲线效应以及规模经济等因素,利用式创新的效果具有积极性、可预测性,同时亦存在时间及空间上可接近性,且不具有明显的时滞性,因此,短期内便能实现现有技术、业务流程等的优化,从而有助于更好地满足目标市场需求,并保持市场地位。与探索式创新不同,利用式创新具有创新风险小、成功率高等特点(Bauer and Leker, 2013),该特点决定了,一是可以在维持现有业务、收益的同时,提高创新效率、降低成本,实现渐进性创新(王林等,2014),充分满足目标市场的显性需求,有利于维持市场地位;二是能够规避市场需求不确定性风险,产生预期且稳定的收益,推动企业持续发展;三是其弱时滞性特点,也有利于创新效益的及时显现,不但降低了企业机会成本,而且可以提升短期效率以及当前收益(李忆、司有和,2008;焦豪,2011);四是可以强化企业已取得的探索式创新成果,并转化为企业竞争优势,为巩固企业现有市场竞争地位发挥着积极作用。

综上,利用式创新,可以扩展已有知识与技能、改进产品与流程设计、提升组织运营效率,成为企业满足市场显性需求,稳定当前收益,强化市场地位的重要途径。基于此,本文提出以下假设:

H1b:利用式创新对企业竞争地位具有正向影响。

(二) 双元性创新内部匹配与企业竞争地位双元性创新内部匹配尤指探索式创新与利用式创新两者结合,并达到相对稳定状态的过程。根据已有相关文献,该匹配体现为两变量间的交互关系和(或)平衡关系(Cao et al., 2009)。交互关系意味着两种创新方式之间的互补性、协同性;平衡关系则表示两种创新方式的平衡程度(李忆、司有和,2008)。研究表明,实现探索式创新与利用式创新的有效结合,不但能够增强适应外部环境变化的能力,并促使创新能力跃迁升级,保持持续的比较竞争优势,进而提升企业竞争地位,而且可以延续当前商业模式,保持组织内部稳定性,以确保当前利益,因而有利于维持竞争优势,巩固企业现有市场地位。

动态能力理论认为,当面临动态变化且复杂的外部环境时,企业必须快速重构、整合内外部的资源及能力,以此才能不断获取竞争优势(Teece et al., 1997)。从这一角度,双元性创新是企业动态能力的直接体现,其不仅是企业持续竞争优势的源泉,也能够整合新资源,并进一步增强竞争力(O'Reilly and Tushman, 2008;丁玲等,2016),成为企业提升竞争地位的重要途径。一方面,双元性创新能够提高企业识别机会的能力,并据此对现有资源进行重新组合,以满足多变的市场需求(杨大鹏等,2018),维持企业当前市场地位及收益;可以缓解路径依赖与组织惯性,有助于实现突破式创新(王业静、曾德明,2013),增强企业竞争优势。另一方面,双元性创新不仅可以改进已有产品、流程,进一步挖掘目标市场潜力,提升目标顾客消费体验,也能够创造新产品或服务,发掘新市场,增强企业竞争优势(焦豪,2011)。如此,即保持了已有市场的地位,亦能取得新市场的有利位置。同时,两者的相互作用也反应出一种复杂的能力,并为企业提供了新的竞争优势来源。因此,双元性创新作为竞争优势的源泉,对企业竞争地位的维持或提升,超额利润的获取产生积极作用。基于此,本文提出以下假设:

H2a:探索式创新与利用式创新的互补性对企业竞争地位有正向影响;

H2b:探索式创新与利用式创新的平衡性对企业竞争地位有正向影响。

(三) 冗余资源的调节效应冗余资源是指组织拥有的资源与维持当前运营状况资源之间的差异。其以多种形式存在于组织内部(李晓翔、刘春林,2011)。按照资源的流动性及其使用的灵活性可划分成非沉淀性冗余资源与沉淀性冗余资源(Sharfman et al., 1988)。其中,非沉淀性冗余资源的流动性与灵活性都较高,如现金、现金等价物等;而沉淀性冗余资源则较之很低,并且均针对特定项目,涵盖了员工报酬、管理费用、熟练工、闲置的机器设备等诸多类型。非沉淀性冗余资源能够应用于不同的情境,为管理者提供更多选择与支配空间,但其价值的实现仍需转换成沉淀性资源;而沉淀性冗余资源通常是针对特定的情境,若要转化为其它用途,则要耗费一定的资源与时间,决定了其适用性会受到限制(李晓翔、刘春林,2011)。但两者均对企业行为产生重要影响(黄金鑫、陈传明,2015)。在两种冗余资源中财务冗余与人力资源冗余最为常见(王娜、衣长军,2016)。

财务冗余能够为企业创新与变革提供必要财务资源,并提高企业动态环境适应能力,增强企业竞争力,提升企业长期绩效与竞争地位(Mohr,1969;傅皓天等,2018)。表现为,一是财务冗余一定程度上缓解企业创新活动间及与其它经营活动资源的竞争,不仅保证了企业当前利益,而且使管理者专注于新开发项目,确保企业获得持续竞争优势,提升竞争地位(Bradley et al., 2011);二是财务冗余能够降低内部流程依赖,为收益不确定的创新项目提供支持,有助于塑造鼓励创新的内部环境以及长期收益的获取(李冬伟、李建良,2010);三是财务冗余可以优化组织结构、维持内部和谐,并缓和环境变化冲击,不仅为创新活动创造了有利的内外环境,也成为促进创新的“催化剂”;四是财务冗余能够与企业外部资源形成互补,为企业创新及战略变革提供资源保障(傅皓天等,2018)。弋亚群等(2018)更是直接指出,冗余资源为企业进行开发和利用创新提供了可获取资源,因而冗余资源成为企业创新的基础保障和重要条件。

综上,财务冗余不但为企业提供了可自由配置的资源,而且能够提高环境适应性与风险承受能力,成为影响企业竞争力,决定企业竞争地位的又一关键因素。基于此,本文提出以下假设:

H3a:财务冗余正向调节双元性创新与企业竞争地位间的关系。

人力资源冗余属于沉淀性冗余资源的范畴,由于受流动性、灵活性、专用性等限制,决定了该种资源的可支配性及适用性较之非沉淀性冗余可能较弱(Vanacker et al., 2017)。这些特点与创新活动的突发性、动态性、开放性以及非平衡性等不相适应,亦与外部环境不确定性难以匹配,而权变理论则认为,企业创新应与内部因素保持匹配,否则会降低未来竞争优势。因此,人力资源冗余尽管也是一种可利用性资源,但因其再配置难度大以及本身具有的组织惯性等,可能会阻碍企业持续创新(傅皓天等,2018),而且过多的人力资源冗余反而会增加成本支出、削弱竞争优势,威胁企业市场竞争地位。

具体而言,一是由于人力资源冗余的可分割性与替代性差,导致其具有较强的粘性(Wang et al., 2013),决定了企业在创新项目选择时无法对该资源进行及时、灵活地整合与配置,不但会错失创新机会,而且会阻碍创新计划的实施,不利于企业可持续竞争优势及市场地位的保持;二是由于受文化、思维等的影响,企业人力资源冗余易导致组织惯性,削弱了企业的环境适应性,阻碍了企业创新与战略变革,从而不利于企业核心竞争力的形成,威胁未来市场地位;三是过多的人力资源冗余会增加企业协调、配置成本,一定程度上挤占了企业创新的内外部资源,而创新是决定企业市场竞争地位及未来收益的核心要素。

综上,人力资源冗余由于可支配性、适用性弱,且自身具有组织惯性等特点,不但会降低企业环境适应性,也会阻碍企业创新。基于此,本文提出以下假设:

H3b:人力资源冗余负向调节双元性创新与企业竞争地位间的关系。

四、数据、变量与模型 (一) 样本选择与数据来源本文重点探讨双元性创新与企业竞争地位的关系,故在选择样本时依据证监会2012行业分类标准,重点选取制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业三大创新较为活跃的行业。考虑到样本可能存在数据缺失、异常值或极端值等问题,文章对收集的样本数据做如下处理:(1)剔除主要指标数据严重缺失的企业;(2)剔除指标数据明显存在异常值的企业;(3)剔除考察期内经营状况出现异常的企业(ST);(4)对所有连续性变量进行1%水平的缩尾处理。本文所使用数据均来自CSMAR数据库、CCER数据库。另外,部分企业的少数缺失值,通过巨潮资讯网、中证网做了必要补充。实证分析利用STATA13来实现。样本企业的行业分布情况如下,制造业占比90.73%;信息传输、软件和信息技术服务业占比6.61%;科学研究和技术服务业占比2.66%。

(二) 变量测量1.被解释变量:企业竞争地位。借鉴Kale and Loon(2011)的研究,采用勒纳指数来测量上市企业竞争地位。该值越大,表示企业竞争地位越高。并以此为基础,采用年度行业内企业的勒纳指数排名的顺序来代替勒纳指数进行稳健性检验,若排名的位次越靠前,即数值越小,表示企业竞争地位越高。由于企业创新对竞争地位的影响存在滞后性,并缓解可能存在的内生性问题,在回归分析时选取企业竞争地位的滞后一期作为被解释变量。

2.解释变量:(1)探索式创新,采用研发强度来测量,具体用研发投入与营业收入的比值来代替;(2)利用式创新,采用投入导向的可变规模报酬的多阶段数据包络分析法(BCC-DEA),计算综合技术效率来衡量上市企业的利用式创新。其中,投入要素选取总资产、营业成本、期间费用,产出要素选取企业营业收入;(3)互补维度,借鉴Cao et al.(2009)的研究,采用探索式创新与利用式创新的乘积来测量;(4)平衡维度,借鉴He and Wong(2004)的研究,采用探索式创新与利用式创新差的绝对值来测量。

3.调节变量:(1)财务冗余,借鉴Kim et al.(2015)的研究,采用行业调整后的现金及现金等价物与总资产的比值来测量;(2)人力资源冗余,借鉴Greve(2003)的研究,采用行业调整后的员工人数与总销售额的比值来测量。

另外,本文还借鉴周建等(2009)、杨兴全、尹兴强(2015)的研究,引入企业规模、企业成长性等控制变量。各变量的测算方法如表 1所示。

| 表 1 变量名称、代码及测量 |

本文借鉴温忠麟等(2012)的检验方法,验证双元性创新、冗余资源与企业竞争地位之间的作用关系。其中,模型(1)检验了解释变量探索式创新、利用式创新、两者的互补性和平衡性与企业竞争地位的关系;模型(2)检验了冗余资源之调节效应。

| $ \begin{array}{l} C{P_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}E{I_{it}} + {\beta _2}EI_{it}^2 + {\beta _3}Siz{e_{it}} + {\beta _4}C{G_{ii}} + {\beta _5}C{C_{it}} + {\beta _6}C{I_{it}} + {\beta _7}S{E_{it}}\\ \;\;\;\;\;\;\; + {\beta _8}{\rm{ }}{Owne}{{r}_{it}} + {\alpha _m}\sum Y ear + {\delta _n}\sum I ND + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (1) |

| $ \begin{array}{l} C{P_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}E{I_{it}} + {\beta _2}EI_{it}^2 + {\beta _3}F{R_{it}} + {\beta _4}E{I_{it}} \times F{R_{it}} + {\beta _5}EI_{it}^2 \times F{R_{it}} + {\beta _6}Siz{e_{it}} \\+ {\beta _7}C{G_{it}} + {\beta _8}C{C_{it}} + {\beta _9}C{I_{it}} + {\beta _{10}}S{E_{it}} + {\beta _{11}}{Owne}{{r}_{it}}{\rm{ + }}{\alpha _{m}}\sum {Y} {ear}{\rm{ + }}{\delta _{n}}\sum {I} {ND}{\rm{ + }}{\varepsilon _{{it}}} \end{array} $ | (2) |

说明:模型(1)仅表示探索式创新(EI)与企业竞争地位(CP)之间的关系,利用式创新及其和探索式创新的互补性、平衡性与企业竞争地位间也有类似关系;模型(2)仅表示财务冗余的调节效应,人力资源冗余也有类似的表达式;式中i表示企业,t表示年份。

五、实证分析 (一) 描述性统计分析表 2为主要数值型变量的描述性统计结果,企业竞争地位的均值为0.08,方差为0.13;探索式创新的均值为0.04,方差为0.04,说明样本企业中探索式创新情况较平稳,而利用式创新的均值为0.65,方差为0.14,相较而言,样本企业利用式创新存在较大差异,同理人力资源冗余比财务冗余波动大。通过比较变量的平均值与中位数可知,超过一半企业的探索式创新水平位于样本企业平均水平以下,利用式创新则与此相反,说明样本企业中利用式创新的状况要更好,这与实际情况相吻合。

| 表 2 变量的描述性统计 |

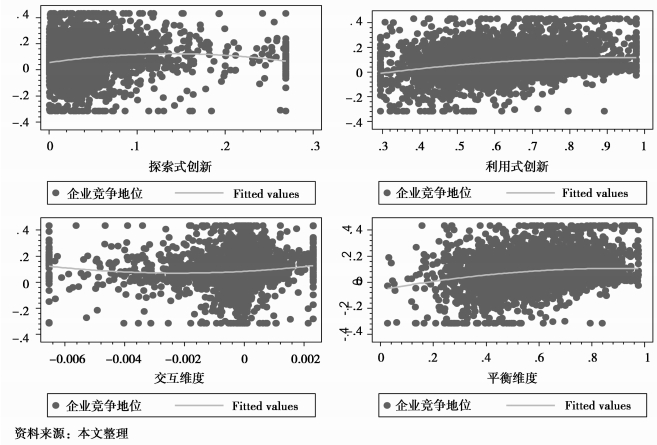

图 1与表 3列示了主要变量间的相关状况,图 1表明探索式创新与企业竞争地位间可能存在“倒U”型关系,而表 3显示两者的相关系数却为0.10(p < 0.01),这与假设H1a不同,因此需要进一步验证;利用式创新与企业竞争地位之间呈线性关系,且斜率为正,两者的相关系数为0.23(p < 0.01)与假设H1b相符;图中探索式创新与利用式创新的交互维度与企业竞争地位呈现“U”型关系,且两者的相关系数为-0.01,但不显著,与假设H2a不同,初步怀疑两者间存在非线性关系;两者的平衡维度与企业竞争地位存在线性关系且斜率为正,相关系数为0.18(p < 0.01),与假设H2b一致。

|

图 1 双元性创新与企业竞争地位关系 |

| 表 3 变量相关性分析 |

在具体假设检验前,需对模型估计方法进行选择。本文首先对各模型进行固定效应模型估计,通过F统计量的显著性,确定应选择混合回归与固定效应回归。结果显示,F检验的p值均为小于0.01,故强烈拒绝原假设“H0:all ui=0”,即认为固定效应回归明显优于混合回归。对于固定效应模型与随机效应模型的选择,本文对各计量模型进行了Hausman检验,具体检验结果见下述各表。

1.探索式创新、利用式创新及其组合与企业竞争地位关系检验

表 4中模型1至模型3检验了探索式创新、利用式创新与企业竞争地位的关系。结果显示,企业竞争地位对探索式创新一次项的系数为-0.29(p < 0.01),对其二次项的回归系数为1.91(p < 0.05),表明企业探索式创新与其竞争地位之间存在显著的“U”型关系,即探索式创新其效益的发挥具有时滞性,前期大量资源的投入,可能会挤占其它活动的资源,影响企业基本运营,进而不利于企业竞争地位的提升;但随着资源与经验的积累,探索式创新积极效益逐渐显现,不但能够增加企业收益,也增强了企业竞争优势,提升企业竞争地位。企业竞争地位对利用式创新的回顾系数为0.15(p < 0.01),表明利用式创新对企业竞争地位具有正向影响,即企业积极地开展利用式创新促进了其在行业内竞争地位的上升。因此,假设H1a、H1b得到验证。

| 表 4 双元性创新与企业竞争地位关系检验 |

模型4与模型5检验了探索式创新与利用式创新间的互补性、平衡性对企业竞争地位的影响。结果表明,企业竞争地位对两者互补性的回归系数为-2.26(p < 0.01),表明探索式创新与利用式创新的互补性负向影响企业竞争地位。企业竞争地位对两者平衡性的回归系数为0.14(p < 0.01),表明探索式创新与利用式创新的平衡性对企业竞争地位具有正向影响,即企业保持两种创新形式越平衡,越有利于企业竞争地位的提升。因此,假设H2a未得到验证,H2b通过检验。

2.企业冗余资源调节效应检验

表 5中模型1至模型4检验了冗余资源对探索式创新与企业竞争地位关系的影响。结果显示,财务冗余与探索式创新交互项的系数为-2.16(p < 0.01),而其与探索式创新平方的交互项系数为77.40(p < 0.01),表明财务冗余负向调节了探索式创新与企业竞争地位“U”型关系中拐点之前部分,而正向调节了该关系中拐点之后部分,即财务冗余仅强化了探索式创新对企业竞争地位的促进作用。同理,人力资源冗余与探索式创新交互项的系数为0.01,但在统计上不显著,其与探索式创新平方的交互项系数为-3.97(p < 0.01),表明人力资源冗余负向调节了探索式创新与企业竞争地位“U”型关系中拐点之后部分,即人力资源冗余弱化了探索式创新对企业竞争地位之促进作用。

| 表 5 双元性创新、冗余资源与企业竞争地位关系检验 |

模型5与模型6检验了冗余资源于利用式创新与企业竞争地位间的调节效应。结果显示,财务冗余与利用式创新的交互项系数为0.822(p < 0.01),表明财务冗余具有正向调节效应,即财务冗余强化了利用式创新对企业竞争地位的促进作用。人力资源冗余与利用式创新的交互项系数为0.001,但在统计上不显著,表明人力资源冗余的调节作用不显著。综上,假设H3a与H3b均部分通过检验。

(四) 稳健性检验为了增强上述计量结果的稳定性,在前文分析基础之上,通过以下方法来对分析结果的稳健性进行检验。首先,前文在模型估计时,选择基于面板数据的固定效应模型,避免了由个体异质性引起的遗漏变量问题,从而一定程度上保证了估计结果的一致性;其次,实证分析中主要变量测量所使用数据源自微观企业与中观行业,从而能够在一定程度上缓解双向因果导致的内生性问题;再次,根据年度行业内企业的勒纳指数的大小进行排名,并代替企业竞争地位变量,排名越靠前,即数值越小,表示企业竞争地位越高,并运用面板排序模型对双元型创新、冗余资源与企业竞争地位三者关系进行重新估计,结果如表 6,检验结果与前文分析结果基本保持一致。另外,考虑到可能存在其它不随时间变化的遗漏变量,本文借助一阶差分模型进行参数估计,结果亦与前文基本一致,限于篇幅未列示。综上,进一步表明本研究结果的可靠性。

| 表 6 稳健性检验 |

前文对双元性创新与企业竞争地位的关系以及冗余资源的权变影响进行了计量检验,但仍存在以下几个问题值得进一步讨论:(1)既然探索式创新与企业竞争地位间存在非线性“U”型关系,那么其对竞争地位的不利影响存在怎样的效应周期?而利用式创新对企业竞争地位的积极效应又能延续多久?(2)探索式创新与利用式创新的互补性对企业竞争地位产生负向影响,但相关性分析却发现两者间可能存在“U”型关系,若为真,则企业需多久才能到达拐点?两者的平衡性对企业竞争地位的积极影响又能维持多久?围绕上述问题,本文进行了如下实证分析。

表 7中模型1,检验了探索式创新与企业竞争地位在基期的关系,结果显示企业竞争地位对探索式创新的回归系数为-0.77(p < 0.01),表明在基期探索式创新对企业竞争地位产生负向影响。模型2,检验了探索式创新与三期后企业竞争地位的关系,结果显示企业竞争地位对探索式创新的回归系数为0.20(p < 0.01),表明三期后探索式创新对企业竞争地位由负向影响转变为正向影响,由此可以认为企业探索式创新对企业竞争地位的负效应大约延续三年。模型3和模型4是在模型2的基础上,检验了冗余资源对其关系的影响,结果显示三期后,财务冗余(0.78,p>0.05)与人力资源冗余(0.13,p>0.05)的调节效应均不再显著。模型5检验了探索式创新与利用式创新的互补性与两期后企业竞争地位间的关系,结果显示企业竞争地位对两者互补性的回归系数为3.09(p < 0.01),表明两期后探索式创新与利用式创新的互补性对企业竞争地位有正向影响,可以认为探索式创新与利用式创新的协同效应的发挥大约需要两年,从而也在一定程度上说明两者的互补性与企业竞争地位之间存在“U”型关系。为此,模型5*在表 4模型4的基础上,引入双元性创新互补维度的平方项做进一步分析,结果显示互补维度的平方项显著为正(106.91,p < 0.01),且模型5*的R2较模型4有一定提高,由此,佐证了双元性创新互补性与企业竞争地位之间存在“U”型关系。

| 表 7 探索式创新、冗余资源与企业竞争地位 |

表 8中模型6检验了利用式创新与企业竞争地位在基期的关系,结果显示企业竞争地位对利用式创新的回归系数为0.43(p < 0.01),表明利用式创新对企业竞争地位的正向影响从基期就已显现。模型7,检验了利用式创新与三期后企业竞争地位的关系,结果显示企业竞争地位对探索式创新的回归系数为-0.07(p < 0.01),表明三期后利用式创新对企业竞争地位由正向影响转变为负向影响,可以认为企业利用式创新对企业竞争地位的正效应大约维持三年。模型8和模型9是在模型7的基础上,检验了冗余资源对其关系的影响,结果显示三期后,财务冗余仍正向调节利用式创新与企业竞争地位的关系(0.59,p < 0.01),但人力资源冗余的调节效应却不再显著(-0.03,p>0.05)。模型10检验了探索式创新与利用式创新的平衡性与四期后的企业竞争地位间的关系,结果显示企业竞争地位对其平衡性的回归系数为-0.70(p < 0.01),表明四期后,探索式创新与利用式创新的平衡性对企业竞争地位由正向影响转变为负向影响,可以认为某一创新项目,其探索式创新与利用式创新的平衡效应大约维持四年。

| 表 8 利用式创新、冗余资源与企业竞争地位 |

基于二元性理论、资源基础理论,以我国2009-2015年上市企业为样本,探讨了双元性创新与企业竞争地位的关系,并考察了冗余资源的权变影响。结果表明:

一是探索式创新对企业竞争地位的影响存在“拐点效应”,呈正“U”型。探索式创新由于其创新过程的长周期性、复杂性以及未来需求的不确定性,威胁企业持续竞争优势,不利于维护企业竞争地位。在此期间,随着资源的进一步投入与经验的积累,创新活动将突破“拐点”,表现出其经济与社会效益。进一步分析发现,探索式创新对企业竞争地位的负效应将维持近三年。

二是利用式创新能够促进企业竞争地位的提升。利用式创新是在现有知识、技术基础上的渐进性创新,其对资源数量与丰富性的要求相对较低,具有可预测性强、时空上可接近性等特点,降低了创新风险,从而有助于保持或提升企业竞争地位,且稳定了企业当前收益。进一步分析发现,利用式创新对企业竞争地位的积极作用可以延续近三年。

三是双元性创新的互补性和平衡性对企业竞争地位的影响表现出显著差异性。具体而言,双元性创新的互补性对企业竞争地位存在负向影响,但进一步讨论显示两者之间存在“U”型关系,且互补性积极效应的发挥具有两年“时滞效应”。企业实现两种创新方式的协同需较长周期,且表现为两种战略行为对有限资源的激烈争夺,形成对其它活动的“挤出效应”,同时为协调两种创新方式将耗费大量资源,这些均不利于企业当前生产经营活动,并威胁企业市场经营地位。随之两种创新方式交互决定、共同作用,产生单一方式无法实现的整体效应,共同促进企业发展;平衡性促进了企业竞争地位的提升。进一步分析发现,该种平衡的积极效应维持四年或“消失殆尽”,此时企业需要对探索式创新和利用式创新进行再创新,以求更高层次的平衡,继而推动企业持续发展。

四是财务冗余强化了双元性创新对企业竞争地位的促进作用,并能缓解利用式创新的负效应;而人力资源冗余却弱化了探索式创新对企业竞争地位的促进作用,但对利用式创新与企业竞争地位的关系未表现出显著影响。人力资源冗余未对利用式创新与企业竞争地位的关系表现出显著作用,可能是由利用式创新的特点决定的。利用式创新具有显著的路径依赖性,且对资源数量、丰富度等要求相对较低,因此其作用受人力资源冗余的影响也相对较低。

(二) 管理启示一是掌握探索式创新与利用式创新积极效益发挥的“时滞效应”亦或效应周期。研究发现利用式创新对企业竞争地位的积极效应,始于企业实施该战略的当期,而探索式创新要突破“U”型拐点,表现出对企业竞争地位的正向作用则需三年左右。这就要求企业在实施两种创新战略时应做到:一方面企业应给予两种创新方式同等重视程度。利用式创新决定企业当前稳定性与收入,探索式创新决定企业长期竞争力与未来收益。另一方面企业选择探索式创新战略时需要更多耐心与坚持。企业要实现探索式创新不仅面临更长的周期,也需要大量资源投入,要求企业必须具备足够的承受能力。另外,企业还应了解利用式创新积极效应延续的时间,及时突破其路径依赖性,实现再创新,确保其能为企业贡献持续优势。

二是积极培育双元性创新互补性与平衡性的创新匹配模式。互补性与平衡性作为双元性创新的两种作用状态,尽管两者与企业竞争地位间具有不同的关系,表现为效应发挥存在时间维度上的差异,但长期而言均表现出对企业的积极作用。为此,企业一方面应根据两种创新方式的特点,从时间、空间维度对创新资源进行合理分配,以保证两种创新方式的平衡。另一方面应采取科学、有效的手段协调两种创新方式。借此来达到两个创新子系统的既合作又竞争,以竞争促合作,以合作谋发展,实现两者的相互决定、相互促进,进而产生“1+1>2”的协同效应。此外,企业也应关注双元性创新平衡效应的作用周期,在该效应殆尽前,应及时调整企业创新行为,实现平衡效应的延续。

三是分类管理企业冗余资源,保持适度非沉淀性冗余资源,削减沉淀性冗余资源。研究发现,非沉淀性冗余资源,有助于维持或提升企业市场竞争地位,而沉淀性冗余资源,特别是人力资源冗余受文化、思维影响更容易诱使组织惯性,不利于企业创新。由此,企业一方面应对沉淀性与非沉淀性冗余资源进行分类管理,保持适度规模的非沉淀性冗余资源,并激发其积极效应,与此同时尽量杜绝沉淀性冗余资源,特别是人力资源冗余,对组织造成的不利影响;另一方面应采取措施确保各项冗余资源与企业不同创新方式的匹配,例如若企业内部存在人力资源冗余,应使之与利用式创新匹配,以弱化其不利影响,但避免其与探索式创新的匹配,确保冗余资源流向能发挥其最大效应的创新项目,增强企业竞争力,改善企业市场竞争地位,并获取最大经济收益。

| [] |

陈奎庆、朱晴雯、毛伟, 2017, “创业型领导与新创企业成长-基于双元性创新的中介效应研究”, 《常州大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 61-71 页。DOI:10.3969/j.issn.2095-042X.2017.06.008 |

| [] |

丁玲、吴金希、叶冉, 2016, “组织双元化构筑竞争优势”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 1700-1707 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.11.012 |

| [] |

董保宝、尹璐、许杭军, 2017, “探索式创新与新创企业绩效:基于多层级网络结构的交互效应研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 42-56 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.03.003 |

| [] |

付丙海、谢富纪、韩雨卿, 2015, “创新链资源整合、双元性创新与创新绩效:基于长三角新创企业的实证研究”, 《中国软科学》, 第 12 期, 第 176-186 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2015.12.015 |

| [] |

傅皓天、于斌、王凯, 2018, “环境不确定性、冗余资源与公司战略变革”, 《科学学与科学技术管理》, 第 3 期, 第 92-105 页。 |

| [] |

高山行、李妹、江旭, 2015, “能力二元性对企业竞争力的影响研究-组织冗余的调节效应”, 《科学学与科学技术管理》, 第 5 期, 第 137-147 页。 |

| [] |

郭岚、何凡, 2016, “行业竞争、企业竞争地位与社会责任履行——以中国酒类行业为例”, 《现代财经(天津财经大学学报)》, 第 3 期, 第 62-72 页。 |

| [] |

何郁冰、张思, 2017, “技术创新持续性对企业绩效的影响研究”, 《科研管理》, 第 9 期, 第 1-11 页。 |

| [] |

黄金鑫、陈传明, 2015, “冗余资源对成长性企业绩效影响研究-基于我国创业板企业的实证研究”, 《广西社会科学》, 第 1 期, 第 69-74 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-6917.2015.01.015 |

| [] |

焦豪, 2011, “双元型组织竞争优势的构建路径:基于动态能力理论的实证研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 76-91+188 页。 |

| [] |

李冬伟、李建良, 2010, “智力资本、冗余资源与企业价值-基于一个调节效应模型的实证分析”, 《科学学与科学技术管理》, 第 11 期, 第 119-128 页。 |

| [] |

李剑力, 2009, “探索性创新、开放性创新与企业绩效关系研究”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1418-1427 页。 |

| [] |

李晓翔、刘春林, 2011, “冗余资源与企业绩效关系的情境研究-兼谈冗余资源的数量变化”, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 4-14 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2011.03.002 |

| [] |

李忆、司有和, 2008, “探索式创新、利用式创新与绩效:战略和环境的影响”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 4-12 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2008.05.002 |

| [] |

刘洁、梁淑茵、何小文, 2017, “组织惯性、网络位置与双元技术创新实证研究-基于广东省制造企业数据”, 《软科学》, 第 7 期, 第 24-28 页。 |

| [] |

米黎钟、唐文新, 2017, “组织双元性实现路径及约束条件-核心能力迭代创新视角的研究”, 《科技进步与对策》, 第 17 期, 第 16-21 页。DOI:10.6049/kjjbydc.2016120047 |

| [] |

孙婧、沈志渔, 2014, “权变视角下外部搜索对产品创新绩效的影响:组织冗余的调节作用”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 1-13 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2014.09.001 |

| [] |

苏昕、刘昊龙, 2018, “多元化经营对研发投入的影响机制研究——基于组织冗余的中介作用”, 《科研管理》, 第 1 期, 第 126-134 页。 |

| [] |

王凤彬、陈建勋、杨阳, 2012, “探索式与利用式技术创新及其平衡的效应分析”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 96-113 页。 |

| [] |

王华、陈晓剑, 2000, “竞争优势与竞争地位的定量分析”, 《运筹与管理》, 第 3 期, 第 97-101 页。 |

| [] |

王林、沈坤荣、吴琼, 2014, “探索式创新、利用式创新与新产品开发绩效关系-环境动态性的调节效应研究”, 《科技进步与对策》, 第 15 期, 第 24-29 页。DOI:10.6049/kjjbydc.2013100776 |

| [] |

王娜、衣长军, 2016, “中国在美上市公司冗余资源对创新强度的影响和国际多元化程度的调节作用”, 《管理学报》, 第 3 期, 第 440-446 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2016.03.014 |

| [] |

王耀德、李俊华、周书俊, 2011, “双元性组织:理论演化与研究展望”, 《学术界》, 第 12 期, 第 135-145 页。 |

| [] |

王业静、曾德明, 2013, “组织二元性对高科技新创企业绩效的影响研究”, 《管理学报》, 第 8 期, 第 1170-1178 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2013.08.010 |

| [] |

温忠麟、刘红云、侯杰泰, 2012, 《调节效应和中介效应分析》, 北京: 教育科学出版社。 |

| [] |

伍勇、梁巧转、魏泽龙, 2013, “双元技术创新与市场导向对企业绩效的影响研究:破坏性创新视角”, 《科学学与科学技术管理》, 第 6 期, 第 140-151 页。 |

| [] |

邢立全、陈汉文, 2013, “产品市场竞争、竞争地位与审计收费——基于代理成本与经营风险的双重考量”, 《审计研究》, 第 3 期, 第 50-58 页。 |

| [] |

闫春, 2014, “组织二元性对开放式创新绩效的作用机理-商业模式的中介作用”, 《科学学与科学技术管理》, 第 7 期, 第 59-68 页。 |

| [] |

闫俊、葛宝山、董保宝, 2018, “高科技新创企业关系嵌入与结构嵌入的交互对绩效的影响——双元创新的中介效用研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 27-48 页。 |

| [] |

杨大鹏、王节祥、蔡宁, 2018, “平衡二元性与企业绩效关系再研究”, 《重庆大学学报(社会科学版)》, 第 4 期, 第 86-95 页。 |

| [] |

杨兴全、尹兴强, 2015, “行业集中度、企业竞争地位与现金持有竞争效应”, 《经济科学》, 第 6 期, 第 78-91 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2015.06.010 |

| [] |

张徽燕、何楠、高远辉, 2014, “组织学习能力、双元性创新与企业绩效间关系的实证研究”, 《技术经济》, 第 5 期, 第 40-46 页。 |

| [] |

张庆垒、施建军、刘春林, 2015, “技术多元化、冗余资源与企业绩效关系研究”, 《科研管理》, 第 11 期, 第 21-28 页。 |

| [] |

周建、方刚、刘小元, 2009, “制度环境、公司治理对企业竞争优势的影响研究-基于中国上市公司的经验证据”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 18-27 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2009.05.004 |

| [] |

周俊、薛求知, 2014, “组织双元性的培育与效应:组织学习视角”, 《科研管理》, 第 2 期, 第 87-93 页。 |

| [] |

Barney J. B., 2009, "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management, 17(1), 3–10.

|

| [] |

Bauer M., J. Leker, 2013, "Exploration and Exploitation in Product and Process Innovation in the Chemical Industry". R&D Management, 43(3), 196–212.

|

| [] |

Benner M. J., M. L. Tushman, 2003, "Exploitation, Exploration, and Process Management:The Productivity Dilemma Revisited". Academy of Management Review, 28(2), 238–256.

DOI:10.5465/amr.2003.9416096 |

| [] |

Bierly Ⅲ, P. E., P. S. Daly, 2007, "Alternative Knowledge Strategies, Competitive Environment, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms". Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4), 493–516.

DOI:10.1111/etap.2007.31.issue-4 |

| [] |

Bradley S., J. Wiklund D. Shepherd, 2011, "Swinging a Double-edged Sword:the Effect of Slack on Entrepreneurial Management and Growth". Journal of Business Venturing, 26(5), 537–554.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2010.03.002 |

| [] |

Cao Q., E. Gedajlovic H. P. Zhang, 2009, "Unpacking Organizational Ambidexterity:Dimensions, Contingencies and Synergistic Effects". Organization Science, 20(4), 781–796.

DOI:10.1287/orsc.1090.0426 |

| [] |

Caves R E., 1980, "Industrial Organization, Corporate Strategy and Structure". Journal of Economic Literature, 58, 64–92.

|

| [] |

Csaazar F. A, 2013, "An Efficient Frontier in Organization Design:Organization Structure as a Determinant of Exploration and Exploitation". Organization Science, 24(4), 1083–1101.

DOI:10.1287/orsc.1120.0784 |

| [] |

deMeza D., C. Southey, 1996, "The Borrower's Curse:Optimism, Finance and Entrepreneur Ship". Economic Journal, 106(435), 375–386.

DOI:10.2307/2235253 |

| [] |

Fischer T., H. Gebauer M. Gregory G. J. Ren and J. Fleisch, 2010, "Exploitation or Exploration in Service Business Development? Insights from a Dynamic Capabilities Perspective". Journal of Service Management, 21, 591–624.

DOI:10.1108/09564231011079066 |

| [] |

George G., 2005, "Slack Resources and the Performance of Privately Held Firms". Academy of Management Journal, 48(4), 661–676.

DOI:10.5465/amj.2005.17843944 |

| [] |

Gibson C B, Birkinshaw J., 2004, "The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity". Academy of Management Journal, 47(2), 209–226.

|

| [] |

Greve H. R., 2003, "A Behavioral Theory of R&D Expenditures and Innovations:Evidence from Shipbuilding". Academy of Management Journal, 46(6), 685–702.

|

| [] |

He Z. L., P. K. Wong., 2004, "Exploration Vs Exploitation:An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis". Organization Science, 15(4), 481–494.

DOI:10.1287/orsc.1040.0078 |

| [] |

Jansen J. J. P., Van Den Bosch F. A. J., Volberda H. W., 2006, "Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance:Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators". Management Science, 52(11), 1661–1674.

DOI:10.1287/mnsc.1060.0576 |

| [] |

Kale J. R., Loon Y. C., 2011, "Product Market Power and Stock Market Liquidity". Journal of Financial Markets, 14(2), 376–410.

DOI:10.1016/j.finmar.2010.10.003 |

| [] |

Katila R., Ahuja G., 2002, "Something Old, Something New:a Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction". Academy of Management Journal, 15(6), 1183–1194.

|

| [] |

Kim C., Bettis R. A., 2015, "Cash is Surprisingly Valuable as a Strategic Asset". Strategic Management Journal, 35(13), 2053–2063.

|

| [] |

Leonard-Barton D., 1992, "Core Capabilities and Core Rigidities:A Paradox in Managing New Product Development". Strategic Management Journal, 13, 111–125.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Levinthal D. A., March J. G., 1993, "The Myopia of Learning". Strategic Management Journal(14), 95–112.

|

| [] |

Lewin A. Y., Long C. P., Caroll T. N., 1999, "The Co-evolution of New Organizational Forms". Organization Science, 10(5), 535–550.

DOI:10.1287/orsc.10.5.535 |

| [] |

March J. G., 1991, "Exploration and Exploitation in Organizational Learning". Organization Science, 2(1), 71–87.

DOI:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [] |

Miller, R. D., "The Genneric Strategy Trap", Journal Business Strategy, 13(2): 37-42.

|

| [] |

Mohr L. B., 1969, "Determinants of Innovation in Organizations". American Political Science Review, 63(1), 111–126.

DOI:10.1017/S0003055400261510 |

| [] |

O'Reilly C. A., Tushman M., 2008, "Ambidexterity as a Dynamic Capability:Resolving the Innovator's Dilemma". Research in Organizational Behavior, 28, 185–206.

DOI:10.1016/j.riob.2008.06.002 |

| [] |

O'Reilly C. A., Tushman M. L., 2013, "Organizational Ambidexterity:Past, Resent and Future". Academy of Management Perspectives, 27(4), 324–338.

DOI:10.5465/amp.2013.0025 |

| [] |

Penrose E., 2009, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Peteraf M A, Barney J B., 2003, "Unraveling the Resource-based Triangle". Managerial and Decision Economics, 24.

|

| [] |

Raisch, Birkinshaw S J., 2008, "Organizational Ambidexterity:Antecedents, Outcomes and Moderators". Journal of Management, 34(3), 375–409.

DOI:10.1177/0149206308316058 |

| [] |

Rothaermel F. T., Alexander M. T., 2009, "Ambidexterity in Technology Sourcing:the Moderating Role of Absorptive Capacity". Organization Science, 20(4), 759–780.

DOI:10.1287/orsc.1080.0404 |

| [] |

Salge T. O., Vera A., 2011, "Small Steps that Matter:Incremental Learning, Slack Resources and Organizational Performance". British Journal of Management(24), 156–173.

|

| [] |

Sharfman M. P., Wolf G., Chase R. B., Tansik D. A., 1988, "Antecedents of Organizational Slack". Academy of Management Review, 13(4), 601–614.

DOI:10.5465/amr.1988.4307484 |

| [] |

Simsek Z, Heavey C, Veiga J, et al., 2009, "A Typology for Aligning Organizational Ambidexterity's Conceptualizations, Antecedents, and Outcomes". Journal of Management Studies, 46(5), 864–894.

DOI:10.1111/joms.2009.46.issue-5 |

| [] |

Soetanto D., Jack S. L., 2018, "Slack Resources, Exploratory and Exploitative Innovation and the Performance of Small Technology-based Firms at Incubators". Journal of Technology Transfer, 43(5), 1213–1231.

DOI:10.1007/s10961-016-9533-0 |

| [] |

Tan J., Peng M. W., 2003, "Organizational Slack and Firm Performance During Economic Transitions:Two Studies from An Emerging Economy". Strategic Management Journal, 24(13), 1249–1263.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Teece D. J., Pisano G., Shuen A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management". Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Vanacker, T., V. Collewaert, S. A. Zahra, 2017, Slack Resources, Firm Performance, and the Institutional Context: Evidence from Privately Held European Firms, Strategic Management Journal, 38(6): 1305-1326.

|

| [] |

Wang H., Choi J., Wan G., et al., 2013, "Slack Resources and the Rent-generating Potential of Firm-specific Knowledge". Journal of Management, 42(2), 500–523.

|