长期以来,服务企业遵循的营销基本原则是“顾客至上论”,然而,调查、观察和媒体揭露的事实表明,日常服务消费情境中从事服务工作的员工受到顾客提出过分要求、无理投诉、吼叫甚至辱骂等不当行为对待现象极为普遍且日益严重。学术界将员工在服务交往过程中感知到来自顾客的不尊重、贬损等不公平对待的此类行为,定义为顾客不当行为(Skarlicki et al., 2008;Wang et al., 2011)。可见,从事服务性工作的员工在通过消耗一定脑力与体力完成工作任务的同时,还需要及时调整和管理情绪去与顾客维持良好的关系,以确保为顾客提供高质量的服务。然而,在现实服务接触中,顾客的种种不当行为实质上损耗了员工大量的情感资源,致使员工产生了情绪耗竭、工作积极性不高和工作倦怠等身心健康问题(Grandey, 2003; Schaubroeck and Jones, 2000; Johnson and Spector, 2007;Judge and Woolf, 2010),使得员工难以全身心投入到工作中,严重影响了企业的服务绩效,造成了组织、员工与顾客三者皆输的局面。目前,从事服务业员工的消极工作表现(如,工作投入水平偏低)已成为困扰和阻碍服务业组织发展的瓶颈。

从事公共医疗服务的医护工作者肩负着拯救生命和促进健康的重任,往往都是冲在为患者提供高质量医疗服务的前线。然而,在诊治患者过程中,医护工作者常常会受到来自患者的特别治疗要求、拒绝接受治疗建议、无理投诉、言语冒犯甚至于吼叫等不当行为对待,医患矛盾的长年积累,进而酿造出近年来频频爆发的伤医事件。据《中国医师执业状况白皮书》的数据统计显示,2014年59.79%的医护工作者受到过患者或患者家属的言语暴力,13.07%的医护工作者受到过身体伤害,极大地影响着他们的工作状态和行为。在学术界,以往研究大多数是从领导风格、工作不安全感、压力源等因素探讨员工的工作投入状态(张莉等, 2013;刘得格等, 2011;李永鑫等, 2014),显然忽视了顾客不当行为带来的负面影响。由此可见,探讨如何缓解患者或患者家属不当行为对医护工作者工作投入的影响,在医疗领域具有一定的研究价值。

Koopmann et al.(2015)认为,顾客不当行为意味着顾客一方在人际交往中违反了社会交往准则,对提供服务的员工的工作资源提出了更多的要求,并阻碍了员工获得资源的机会。可见,顾客不当行为对于员工来说,实质是一种资源损耗的诱发因素。要缓解顾客不当行为所带来的负面影响,关键在于员工应对顾客不当行为时所损失的资源和员工通过不同渠道所获取的资源能否维持平衡。鉴于此,本研究基于资源保存理论探讨如何缓解顾客不当行为对员工工作投入的负面影响。资源保存理论基础假设是,人们对于自身认为的宝贵资源非常重视,总是会积极努力地去维持、保护和构建这些资源,而这些资源的损失对于他们而言是一种威胁。基于工作资源视角的研究认为,个体在工作实践中会去努力寻求能够带来资源增值的有价值的工作资源(如,个体特征、工作环境、组织支持等),这有利于去平衡由于工作需求所引发的资源损失,进而改善员工工作态度和行为(Hobfoll, 1989;Cuyper et al., 2012)。

理论研究进一步指出,资源不能仅仅局限于将资源的价值体现其有效性的范畴,因为有价值的资源也可能会带来消极的结果(Beehr et al., 2010; Grant, 2011)。Halbesleben et al.(2014)在此基础上将资源定义为“具有帮助个体实现目标这一特性的任何东西或方式”,即资源本身具有动态变化性特征。工作常规化反映了工作任务的结构性、复杂程度和例行性(Hage and Aiken, 1969)。一方面,高程度的工作常规化意味着只需要逐步按照例行的程序来完成目标(Norman and Bobrow, 1975),可以加速任务的完成(Wickens et al., 2015)。另一方面,高程度的工作常规化同时又意味着员工自身在工作中决策自由度偏低,这可能会导致其情绪疲惫和消极的工作表现。本文采用Halbesleben et al.(2014)关于资源定义的界定,将工作常规化作为一种资源,具有帮助管理者加速缓解顾客不当行为负面影响的作用。在医疗服务机构,工作常规化是确保其组织安全高效运行的重要因素(Austin, 2007),更为普遍地存在于医疗服务工作实践中。探讨工作常规化这一工作特征的作用,有助于服务机构的管理者和员工制定更好的策略来规避顾客不当行为对员工工作投入的负面影响。

一般认为,员工的个体特性会影响其在工作过程中的情绪劳动策略选择,进而影响其工作态度和行为上的表现。主动性人格是一种个体内在比较稳定的特征变量,反映了个体主动采取行动影响周围环境的倾向,即具有主动性人格的个体会积极地去解决环境中存在的障碍,并主动采取相应行为去实现有意义的改变(Bateman and Crant, 1993)。在医疗服务机构,对于具有主动性人格的医护工作者来说,他们可能不会沉浸于高压力、低控制所导致的负面工作情绪中,更可能是关注高品质的工作方式(White and Begun, 1998),他们往往会保持积极且稳定的情绪去解决患者及其家属不当行为的问题。探讨主动性人格这一个体特征的作用,将为缓解顾客不当行为对员工工作投入负面影响找到新的思路,更有助于服务机构在实践中去进行操作,并有望在招聘与培训两个环节得以实现。尽管已有不少研究探讨了工作资源缓解顾客不当行为的负面影响,如社会支持(Wang and Wang, 2018)、组织支持感知(Wang et al., 2013)、工作任期以及服务规则承诺(Wang et al., 2011),但却较少关注个体特征差异性的作用。因此,探讨主动性人格的作用,有助于进一步丰富顾客不当行为影响员工工作投入的边界条件研究。

此外,以往基于工作资源视角的研究主要是分别探讨个体因素方面资源(如个体特征)和情境因素方面资源(如工作环境、组织支持)对压力源负面影响的调节作用(Crawford et al., 2010; Hu et al., 2017; Xanthopoulou et al., 2009),极少数研究探讨个体和情境资源的共同作用(Schaufeli and Taris, 2014)。本研究在资源保存理论基础上融合自我决定理论,探讨个体和情境资源的交互调节效应,以实现工作设计和员工个性之间的完美匹配,帮助管理者和员工个体设计出理想的资源保护和增值策略,从而缓解顾客不当行为对员工工作投入的负面影响。

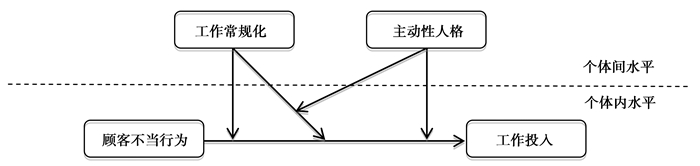

为了可以更为真实地发现数据变化规律,本研究参照Wang et al. (2013)的研究,采用经验取样研究设计(亦称为日记追踪研究方法)收集即时数据,进行跨层结构模型分析,考察每日顾客不当行为对员工工作投入的影响,并进一步探讨了工作常规化和主动性人格作为调节变量的跨层调节模型。本文的理论研究框架如图 1所示:

|

图 1 理论框架 |

工作投入定义为员工以一种积极、完美的情绪与认知状态投入到日常工作角色中(Crawford et al., 2010;Rich et al., 2010),具体表现为活力、奉献和专注三个方面的特性(Schaufeli et al., 2006, 2009)。活力是指个体以充沛的精力投入工作,愿意不知疲倦地努力工作,面对困难也能够坚持不懈;奉献是指个体对所从事的工作具有价值感、灵感、自豪感、热情和挑战性,能够全身心投入到工作中;专注是指个体全神贯注地投入到工作中,并能以此为乐。

在服务消费情境中,友善配合的顾客能够让员工获得更多资源;反之,低素质并违背社会交往和服务交往规范的顾客会导致员工资源的损失,即顾客不当行为是一种典型的损耗资源的诱发因素(Koopmann et al., 2015)。当顾客不当行为发生时,顾客破坏了正常消费秩序(Wang et al., 2011),向员工提出了额外的工作要求,需要员工付出更多精力去满足顾客的不当要求,即产生资源损耗。资源保存理论指出,人们往往比较重视维持和保护他们的宝贵资源,这些资源潜在或实际的损失对于他们来说都是一种威胁。倘若员工感知到资源损失的威胁,即个体资源平衡遭到破坏,进而会影响到员工的工作表现(Barnetta et al., 2012;Buchwald,2010;Neveu, 2007)。Timms et al.(2007)在澳大利亚的学校教师中调查了工作要求与工作投入之间的关系,实证研究结论表明,员工的工作负荷与员工的活力水平负相关。当顾客不当行为发生,给员工提出了额外的工作要求,需要员工付出更多精力去完成工作任务,导致员工在工作中出现了疲倦感(Cordes and Dougherly, 1993)。产生疲倦感的员工可能会对工作的意义失去兴趣,难以全身心投入到工作中来。可见,顾客不当行为负向影响了员工的专注水平。另外,顾客不当行为摧毁了员工的自我工作能力评价和自信心(Skarlicki et al., 2008),质疑自我工作能力并缺乏信心的员工是不会有勇气去接受工作中的挑战,对所从事的工作也不会产生价值感、自豪感以及热情,从而负向影响了员工的奉献水平。已有研究表明,顾客不当行为显著降低了员工的工作投入水平(Grandey, 2003; Schaubroeck and Jones, 2000)。

综合以上论述,本文认为员工日常感知到的顾客不当行为会对员工某些特定时间里工作投入水平产生影响,并提出如下假设:

假设1:每日顾客不当行为对员工第二天早上的工作投入水平具有负向影响。

(二) 工作常规化的调节工作常规化反映了工作任务的结构性、复杂程度和例行性(Hage and Aiken, 1969)。常规化意味着行为的自动性(Ohly et al., 2006)和规则与程序的正规化程度(Hage and Aiken, 1969; Perrow, 1979)。高水平正规化往往是组织的规则与程序更加细致具体和明确清晰。行为的自动性表现出行为发生的无意识、自发性、缺乏认知和效率的特性(Bargh, 1994)。自动性往往是由于重复性执行的行为而产生的,如通过反复练习而习得某项技能(Anderson, 2000)。也就是说,员工之所以可以实现任务目标,很大程度上只是因为员工通过反复练习而存储的某项技能不自觉地发挥作用了。工作任务的自动性程度可以帮助员工分配出更多的资源来调节与服务相关的情绪和行为(Koopmann et al., 2015; Wang et al., 2011)。尤其是在医疗服务机构,明确具体的规则和程序能够帮助医护工作者自动地提供更专业、更高效和更安全的治疗服务,以确保患者处于理想的治疗状态。依据Halbesleben et al.(2014)关于资源的发展定义,常规化的自动性和正规化特性显然可以帮助个体更好地实现目标,即工作常规化属于资源的范畴。

资源保存理论的核心观点认为,资源缺乏的个体不但更容易遭受资源损耗所带来的负面影响,而且也没有足够的能力去缓解资源损耗所带来的压力;反之,拥有较多资源的个体不会轻易受到资源损耗的攻击,而且有能力获得更多资源去及时有效补偿损耗的资源(Baumeister et al., 1998)。可见,当员工遭受顾客不当行为时,意味着顾客对员工服务的不满意(Harris and Reynolds, 2003),即员工工作任务执行失败(Wang et al., 2013),这需要员工损耗更多资源去应对顾客的不合理行为(Koopmann et al., 2015)。对于拥有丰富资源的员工来说,可以更快速地恢复不当行为所带来的资源损耗,最终实现工作目标。

当工作常规化水平高时,明确清晰的规则和工作程序可以让员工自动地按照章程去完成工作任务,对待顾客会表现出更专业、更友好、更有耐心,工作中也会较少出现困境。明确清晰的规则和工作程序可以降低工作任务的复杂性(Baba and Jamal, 1991; Cardinal, 2001),员工可以依据这些规则和程序更好地完成工作任务。本研究把工作常规化看作为一种资源,用于补偿顾客不当行为所导致的资源损耗。当顾客不当行为发生时,明确清晰的规则和程序可以降低处理这一问题的难度水平,员工可以更自信地去应对顾客不当行为,实现服务目标。可见,工作常规化是一种有助于应对顾客不当行为的保护性资源。当员工处于高程度工作常规化的工作环境下,员工可以依据明确清晰的规则和程序去应对顾客的不合理行为,因此他们不会将顾客不当行为看作是威胁其资源的因素,相应也不会引发消极工作表现的产生。

基于以上论述,本文进一步探讨工作常规化跨层对每日顾客不当行为与工作投入之间关系的调节影响,并提出如下假设:

假设2:工作常规化调节了每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系,工作常规化水平越高,每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系就越弱;反之越强。

(三) 主动性人格的调节主动性人格由Beteman and Crant(1993)提出,认为个体不会受到所处情境的约束,会为了实现目标而主动创造机会去改变或影响外部环境因素。具有主动性人格的员工在工作中会通过积极的改变去增强工作的可控性和自主性(Li et al., 2014)。有研究表明,主动性人格的员工善于通过寻求信息和识别机会的方式去改善工作环境(Crant, 2000),因此他们会获得更多资源去解决工作中的问题。另外,主动型人格员工可以很好地处理与上级的关系,他们会获得领导更多的支持(Li et al., 2010),从而赢得更多源于领导支持的资源去实现工作目标。相对于消极又不太活跃的员工来说,他们则更倾向于被动地适应环境,而不是主动创造机会去改变环境。总体来说,具有主动性人格特征的员工更倾向于去控制他们的工作环境,而不是受控制于环境。

根据资源保守理论的资源损耗和资源获得原则可知,资源的投入是为了避免产生资源损失的厌恶感,拥有较多资源的个体会具有更强的资源的利用和协调能力(Hobfoll et al., 1993)。主动性人格作为一种个人特征资源,资源本身可以创造获取其他宝贵资源的机会,如对工作程序的可控性、自主性、主管或同事的社会支持。当遭受顾客不当行为对待时,主动性人格较强的员工往往会创造性地有效利用资源去缓解顾客不当行为带来的直接或潜在资源损失威胁,以确保负责任地完成他们的任务目标;反之,主动型人格较弱的员工不会主动积极地去创造或储存资源,他们明显会感觉到缺乏足够的资源来满足顾客不当行为所带来的额外工作要求,而只是损耗更多的情感资源去平衡,所投入的努力反而进一步加剧现有资源的损耗,员工工作表现也随之受到不良影响。可见,相比较于主动性人格偏弱的员工来说,主动性人格较强的员工不会轻易产生资源的缺失感,他们本身会积极主动去创造并储存资源,可以投入更多资源来应对顾客不当行为所导致的资源损耗,工作投入状态也不会因此受到不良影响。

基于以上推论,本文进一步探讨员工主动性人格对每日顾客不当行为与工作投入之间关系的调节影响,并提出如下假设:

假设3:主动性人格调节了每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系,主动型人格程度越高,每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系就越弱;反之越强。

(四) 工作常规化与主动性人格的共同作用顾客不当行为损耗了员工更多的工作资源,并阻碍了员工获得资源的机会。由资源保存理论可知,倘若员工不能更好地保护他们的资源或获得新的资源,又处于低水平的常规性工作或缺乏积极主动的个性,他们很可能会由于情绪资源的过度损耗而负面影响到工作表现。

自我决定理论强调个体与情境的有机互动,并提出了自主性、胜任感和关联度三个基本心理需求(Deci and Ryan, 1985,2000)。该理论认为,当自主性、胜任感和关联感需求获得满足时,个体会往健康积极的行为方向发展,有助于个体改善绩效并强化其幸福感(Deci and Ryan, 2000;Vandercammen et al., 2014)。工作常规化意味着组织存在具体明确的规则和工作程序(Perrow, 1990),员工通过反复实践这些规则和工作程序进而转化为自身工作中的某项技能,使得员工可以顺其自然并且更专业地完成了工作目标(Ohly et al., 2006)。可见,具体明确的规则和工作程序的清晰引导让员工产生了有能力胜任工作任务的体会,即员工的胜任感获得满足。胜任感是指个体在从事的活动中体验到有能力胜任或完成任务(Deci and Ryan, 1985)。因此,工作常规化是一种可以满足员工胜任感心理基本需求的工作环境资源。另外,主动性人格的个体会为了实现目标而主动创造机会去改变或影响外部环境因素(Beteman and Crant, 1993)。Fuller and Marler(2009)的元分析表明,具有主动改变意识的个体往往会强化自身对工作的可控性。当个体对于从从事的活动可以自主选择和决策,不受他人的控制,即个体的自主性得到体现。可见,个体主动性是一种可以满足员工自主性心理基本需求的个体特征资源。

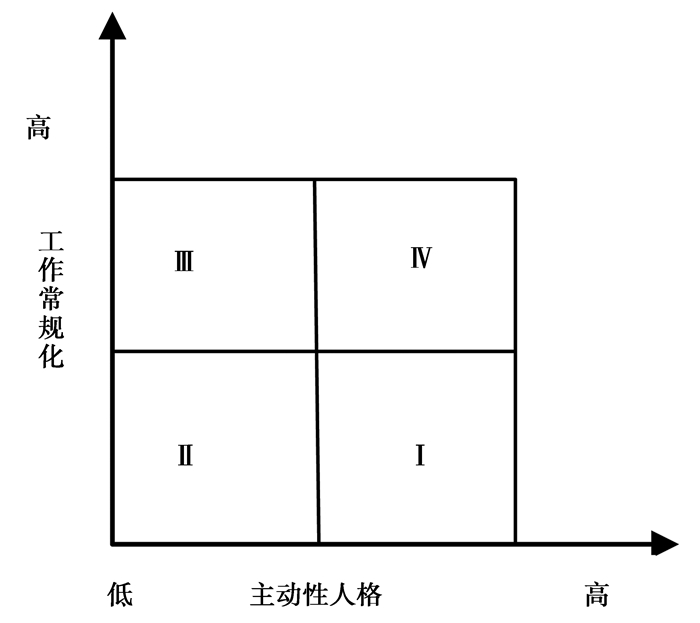

整合资源保存理论和自我决定理论可以得出,个体行为都是自身与情境交互作用的结果,将个体特征与所处情境结合起来进行探讨,研究其行为的表现将会更加合理。结合假设2和假设3的分析,研究对象可以分为四种典型类型,如图 2所示。第一类,当主动性人格程度高而工作常规化水平偏低时,即使缺乏明确具体的规则和工作程序的引导,富有主动积极个性的员工也会倾向于主动去投入新的资源来解决顾客不当行为带来的负面影响;第二类,当工作常规化和主动性人格程度都偏低时,难以帮助员工去解决顾客不当行为所带来的负面影响;第三类,当工作常规化水平高而主动性人格程度偏低,员工也可以依据清晰明确的规则和工作程序来保护资源,但员工本身可能还是会因为自己的遭遇而情绪低下;第四类,只有当主动性人格程度和工作常规化水平都高的情境下,才能最优地去解决顾客不当行为的负面影响。自我决定理论认为,相对于胜任感和关联感,自主性需求的满足对个体行为的影响更大(Deci and Ryan, 2000)。已有实证研究表明,在满足了自主性需求的基础上,胜任感或关联度的需求满足将能够更好地解决压力源所带来的负面影响或带来更高水平的绩效和幸福感(Kuhnel et al., 2012;Trougakos et al., 2014)。可见,主动性人格的员工本身已经在自主性心理基本需求方面得到了满足,如果组织又提供具体明确的规则和工作程序,那么员工就可以更好地解决顾客不当行为所带来的负面影响。

|

图 2 主动性人格与工作常规化共同作用的四种类型 |

综合上述理论和实证的论述,本研究只考虑解决顾客不当行为负面影响的最优方式,进一步探讨员工主动性人格和工作常规化程度都高水平时对每日顾客不当行为与工作投入之间关系的三重调节影响,并提出如下假设:

假设4:主动性人格和工作常规化三重调节了每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系,主动性人格程度和工作常规化水平都高时,每日顾客不当行为与员工第二天早上工作投入水平的负向关系效应最小。

三、研究方法 (一) 程序和样本作为医护工作者,每天工作中会遇到不同的患者,极容易因为不同的患者而遭遇不同程度的不当行为对待,继而会产生差异化的工作表现(如工作投入)。鉴于此,本文研究以医护工作者为对象,具有较好的研究价值。本文研究对华南地区两家妇幼医院的150名门诊护士进行两个阶段的数据收集,两阶段数据的收集时间间隔为一个月。第一阶段为初步调查,收集受访者的年龄、性别、教育程度等人口统计变量和个体间水平的两个调节变量(工作常规化和主动性人格)。第二阶段,本文研究采用经验取样法,对门诊护士进行了连续10天(不含双休日)的调查,每天两个时间点的数据收集。由于本文是探讨顾客不当行为对员工工作投入的影响,于是对收集数据的时间点进行了先后的安排,在当天(t)下午下班的时间点收集被试者报告当天所经历的患者或患者家属的不当行为;在第二天(t+1)早上上班报到的时间点被试者再报告当天早上的工作投入状态。即第t天下午下班时间点收集的不当行为,其影响对应的是第t+1天早上收集的工作投入状态,一周累计收集四组对应的数据。其中有22名护士由于调班或请假等原因在10天内回答数少于8天而被剔除,最终人数为128名,问卷回收率为85.3%,共1023个动态数据点。经验取样法的使用,有助于更有效地测量个体内工作表现的动态变化,以及减少出现共同方法偏差问题。样本67.2%为女性,平均年龄为36.5岁,71%有大学本科及以上学历,总平均工作年限为12.42年。

(二) 测量工具工作常规化:选取Whitney et al.(1983)开发的9条目量表进行测量。采用Likert 5点记分(1=完全不同意,5=完全同意),测量样题为“我的工作就是例行公事”,该量表在本文研究中的克隆巴赫系数为0.946。

主动性人格:采用Seibert et al.(1999)开发的9条目量表进行测量。采用Likert 7点积分(1=完全不符合,7=完全符合),测量样题为“我喜欢挑战现状”,该量表在本文研究中的克隆巴赫系数为0.909。

顾客不当行为:采用Yue et al.(2016)开发的18条目量表进行测量。采用Likert 5点积分(1=从不,5=经常),测量样题为“病人或家属拒绝听取我的意见”,该量表在本文研究中的克隆巴赫系数为0.795。

工作投入:采用Schaufeli et al.(2006)开发的9条目量表进行测量。采用Likert 5点记分(1=完全不同意,5=完全同意),测量样题为“今天工作中,我感到精力充沛”,该量表在本文研究中的克隆巴赫系数为0.918。

控制变量:本文选择了人口统计学变量作为控制变量。首先,本研究根据Scott and Barnes(2011)的建议,控制了年龄和性别,因为这两个变量对员工工作投入存在直接影响。另外,本文研究还控制了员工的工龄、收入和教育程度,因为这些变量影响护士与病人或家属的互动交流(Wang et al., 2011)。最后,在医疗行业中,不同职称的护士所面对的病人或家属的多样性存在一定的差异,所以,本研究还把职称作为控制变量。

(三) 数据聚合由于本文中顾客不当行为和工作投入是个体内层面变量,而主动性人格和工作常规化是个体间层面变量。本研究探讨的是顾客不当行为对工作投入在个体内层面的直接效应,以及工作常规化与主动性人格的跨层调节效应。在开始数据统计分析前,本研究首先考察个体内层面评价的顾客不当行为和工作投入结果能否聚合到个体间层面。结果表明,顾客不当行为和工作投入两个变量的ICC(1)分别为0.795和0.806,均符合Bliese(1998)提出的ICC(1)应大于0.12的聚合要求。因此,本研究将个体间层面的顾客不当行为对员工工作投入的效应聚合为个体间层面的效应,以探索主动性人格和工作常规化的跨层调节效应。

(四) 分析方法本研究的理论模型是一个包含了个体间层面变量和个体内层面变量的跨层嵌套模型,因此,本研究采纳Preacher et al.(2016)的建议,采用Mplus 7.11软件,并使用多层次结构方程模型的方法来同时验证各个跨层研究假设。具体而言,员工年龄、性别、教育程度等控制变量以及工作常规化和主动性人格这两个调节变量是个体间层面变量,顾客不当行为和员工工作投入是个体内层面的变量。同时,本研究采用Wang et al.(2013)推荐的跨层调节检验方法,即把个体间层面的调节变量对自变量和因变量与个体间层面的随机斜率进行线性回归,以检验调节效应是否成立。

四、研究结果 (一) 描述性统计分析本研究采纳Preacher et al.(2016)的建议,采用Mplus 7.11软件对多层次结构方程模型结构进行了验证性因子分析,χ2 (465) = 1760.72, p < 0.001,个体间水平SRMR =0.027, 个体内水平SRMS =0.036, RMSEA = 0.047, CFI = 0.930,说明各变量具有良好的结构效度。同时,本研究使用SPSS22.0对研究数据进行统计分析。所有研究变量的均值、标准差以及皮尔逊相关系数,均已在表 1中呈现。从表 1可知,在个体间层面,顾客不当行为与员工工作投入(r=-.163, p < .01)显著相关。这些结果为接下去的主效应的假设检验提供了初步统计证据支持。

| 表 1 各变量的均值、标准差以及皮尔逊相关性系数 |

以天为单位,为验证顾客不当行为对员工工作投入的影响,并考察主动性人格和工作常规化的调节作用,通过多层线性模型构建直接效应与调节效应模型,结论详见表 2和3。

| 表 2 用于检验主效应的多层次结构方程模型(M1)非标准化系数 |

| 表 3 用于检验调节效应的多层次结构方程模型(M2)非标准化系数 |

直接效应检验结果:假设1认为,每日顾客不当行为与员工第二天早上的工作投入呈负相关。从表 2可以看出,每日顾客不当行为负向影响员工员工第二天早上的工作投入水平(r=-.138, p < .01),假设1得到完全验证。

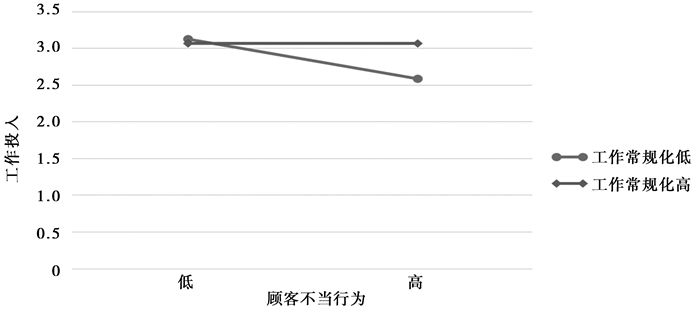

调节效应检验结果:假设2认为,工作常规化调节了每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入的负向关系。从表 3可以看出,个体间层面的工作常规化负向显著影响每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入在个体内层面的随机斜率(r=.131, p < .05)。同时,如图 3所示,当工作常规化程度高时,每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入的负向效应被削弱,说明工作常规化的调节效应显著,假设2得到完全验证。

|

图 3 工作常规化对顾客不当行为与工作投入关系的调节作用 |

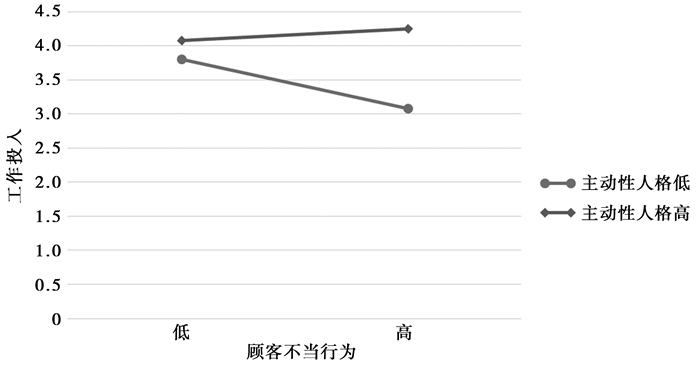

假设3认为,主动性人格调节了每日顾客不当行为对第二天早上员工工作投入的负向关系。从表 3可以看出,个体间层面的工作常规化负向显著影响每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入在个体内层面的随机斜率(r=.224, p < .05)。同时,如图 4所示,当主动性人格高时,每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入的负向效应被削弱,说明主动性人格的调节效应显著,假设3得到完全验证。

|

图 4 主动性人格对顾客不当行为与工作投入关系的调节作用 |

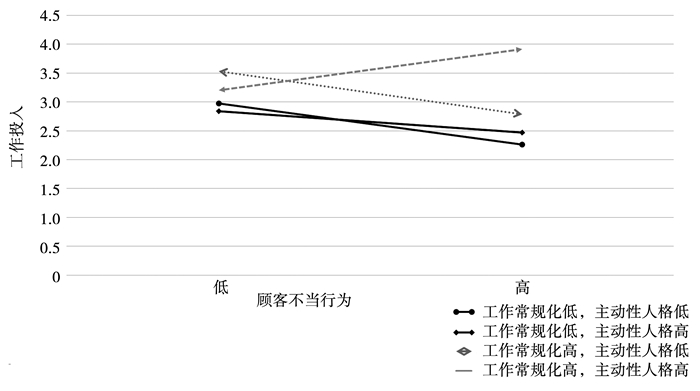

三重调节检验:假设4认为,当主动性人格和工作常规化同高的时候,每日顾客不当行为对员工第二天早上的工作投入的负向效应将达到最小化。从表 3可以看出,个体间层面的工作常规化与主动性人格的乘积项负向显著影响每日顾客不当行为对员工第二天早上工作投入在个体内层面的随机斜率(r=.139, p < .05)。同时,如图 5所示,当主动性人格和工作常规化同高时,每日顾客不当行为的对员工第二天早上工作投入的呈现最小的负向效应。假设4得到完全验证。

|

图 5 工作常规化和主动性人格对顾客不当行为与工作投入关系的交互调节作用 |

另有学者认为,检验多层次线性模型时,低一级水平的相互作用应该以高一级水平为中心(Ender and Tofighi, 2007; Wang et al., 2013; Diestel et al., 2015)。本研究采纳这一观点补充再检验个体间效应的多层次结构方程模型,结果如表 4所示。从表 4可以看出,聚合到个体间水平的顾客不当行为对员工工作投入产生了显著的负向影响。此外,本研究也重新分析了工作常规化和主动性人格的三重交互调节效应,结果表明效应同样显著。

| 表 4 用于检验个体间效应的多层次结构方程模型(M2)非标准化系数 |

顾客不当行为已成为情绪劳动研究领域关注的焦点问题,已有相关实证研究表明,顾客不当行为会对员工工作态度和行为产生不良影响。本研究采用经验取样法,探讨了员工遭受的顾客不当行为对员工工作投入水平的影响,并进一步跨层探讨了主动性人格和工作常规化对顾客不当行为对员工工作投入负面影响的缓解。实证分析发现,顾客不当行为作为一种资源损耗的诱发因素,员工每日遭遇的顾客不当行为,会对第二天早上的工作投入水平呈现显著的负向预测作用;工作常规化跨层调节了每日顾客不当行为与员工工作投入水平的影响关系。研究进一步发现,个体主动性不仅跨层调节影响了每日顾客不当行为与员工工作投入水平之间的关系,还强化了工作常规化的调节影响效应。这证明从顾客视角探讨服务性工作员工的工作投入状态是真实有效的,拓展了相关领域的研究。

本研究的结论与资源保存理论相符合,顾客不当行为、员工主动性人格、工作常规化和工作投入这几个变量间的关系体现出个体资源损耗与获得对服务性工作员工的重要影响。再融合自我决定理论,从个体和情境交互作用的视角,探讨了个体特征(主动性人格)和工作资源(工作常规化)是如何防止或缓解顾客不当行为给员工工作投入带来的负面影响。本研究整合资源保存理论和自我决定理论,构建了全新的理论模型,拓宽了情绪劳动研究领域,具有一定的理论贡献。

(二) 管理实践建议本研究的结论对服务型企业员工出现工作投入低下这一消极工作表现提出了新的思考方向。由于顾客不当行为会对员工工作投入产生显著负向影响。因此,企业在分析员工工作状态不良问题时,不仅要考虑工作条件、薪酬福利、培训体系等因素,更应该考虑员工的情感损耗,关注来自顾客方面的影响,在尊重顾客、以顾客为中心的同时,也要意识到“顾客不总是对的”。尤其是对于中国的医疗服务领域来说,随着人口基数大且老龄化趋势显著,医疗服务需求持续增长,但是医疗资源却有限,致使医护工作者长期超负荷工作,同时需求增长与资源有限的矛盾使得医护工作者每日都可能会经历不同患者及其家属的不当行为对待。相比较于其他服务性企业来说,医疗机构所涉及的患者不当行为问题会更为凸显与尖锐。作为医疗机构的管理者,必须重视患者方面对其员工所带来的消极影响问题,并在此基础上提出相应的管理对策。

本文研究结论进一步启发了医疗机构或其他服务性企业管理者,在管理策略提出上应该重视工作常规化和员工个体主动性对防控顾客不当行为的重要影响。企业可从以下几方面着手:其一,企业可以通过设计清晰明确的工作流程,帮助员工及时解决顾客不当行为所导致的工作问题,进而有效改善顾客与员工之间的人际互动质量;其二,企业在招聘员工阶段,可以测试甄别高程度主动性人格的员工从事服务业工作;其三,企业可以通过多种途径对现有员工提供极具操作性的职业培训,帮助员工培养自信乐观精神、增强面对困境时的韧劲和挑战性,进而可以主动并及时投入到解决实质性工作问题中来。

(三) 研究不足与展望尽管本文研究在一定程度上丰富了现有研究,并提供了一定的管理实践启示。但本文研究仍然存在一些不足之处,有待后续研究进一步去完善。

首先,由于样本的局限性,本文研究结论的可推广性也受到限制。本文只是对华南地区两家妇幼医院的护士人员进行了分析,这使得本文研究结论具有一定的文化特殊性。Shao and Skarlicki(2014)通过跨文化研究发现,相比较于北美地区而言,东亚地区的企业员工对顾客不当行为的反应更为消极。此外,医务工作在国内是一项高压力、高风险的职业,医护人员长期超负荷工作,这可能会使得医护人员在遭遇到患者或患者家人不当行为对待时,更加容易引起医护人员的情绪和行为上的消极反应。因此,后续研究可以考虑采用多个地区以及不同服务行业的被试者(如销售、接待员或呼叫中心人员)来重复验证本文的研究结论,以进一步强化研究结论的可推广性。

其次,本文研究所有样本均采用自我报告的方式,不能完全回避共同方法偏差的问题。虽然自我报告方式可以更精确地反应个体的情绪和认知水平(Chi et al., 2015),并且该方式的有效性也已在顾客不当行为的相关研究中得到了反复验证(如, Wang et al., 2011; Wang et al., 2013)。另外,本文研究为确保数据质量,进行了每日两轮数据的收集,但仍然难以避免共同方法偏差的问题。后续研究可以考虑收集不同来源数据,以尽量减少共同方法偏差的问题。

最后,本文研究仅仅是聚焦于工作常规化和主动性人格在顾客不当行为负面影响中发挥了调节作用,存在遗留其他情境影响因素的可能。Elgin(1992)的研究表明,人们可以通过发展自我保护的言语和心理技能,以更好地去应对他人的言语攻击。例如,人们可以通过学习识别言语攻击的类型,以及掌握良好的身体语言和语音质量,以更好地去回应所遇到的不当行为。后续研究可以在此基础上去发掘更多可能的重要调节变量,进一步完善顾客不当行为的相关理论研究,同时可以为企业管理实践提供更加全面的指导。

| [] |

李永鑫、周海龙、田艳辉, 2011, “真实型领导影响员工工作投入的多重中介效应”, 《心理科学》, 第 3 期, 第 716-722 页。 |

| [] |

刘得格、时勘、王永丽, 等, 2011, “挑战-阻碍性压力源与工作投入和满意度的关系”, 《管理科学》, 第 2 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

张莉、林与川、张林, 2013, “工作不安全感与情绪耗竭:情绪劳动的中介作用”, 《管理科学》, 第 3 期, 第 1-8 页。 |

| [] |

Anderson, E., 2000, "Code of the street: Decency, violence, and the moral life of the inner city", WW Norton & Company.

|

| [] |

Austin W., 2007, "The ethics of everyday practice:Healthcare environments as moral communities". Advances in Nursing Science, 30(1), 81–88.

DOI:10.1097/00012272-200701000-00009 |

| [] |

Baba V. V., Jamal M., 1991, "Routinization of job context and job content as related to employees' quality of working life:A study of Canadian nurses". Journal of organizational behaviour, 12(5), 379–386.

DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [] |

Bargh J. A., 1994, "The four horsemen of automaticity:Awareness, intention, efficiency, and control in social cognition". Handbook of social cognition, 1, 1–40.

|

| [] |

Bateman T. S., Crant J.M., 1993, "The Proactive Component of Organizational Behavior:A Measure and Correlates". Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103–118.

DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [] |

Cardinal L. B., 2001, "Technological innovation in the pharmaceutical industry:The use of organizational control in managing research and development". Organization science, 12(1), 19–36.

DOI:10.1287/orsc.12.1.19.10119 |

| [] |

Chi N.W., Chang H. T. and Huang H. L, 2015, "Can personality traits and daily positive moods buffer the harmful effects of daily negative mood on task performance and service sabotage? A self-control perspective". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 131, 1–15.

DOI:10.1016/j.obhdp.2015.07.005 |

| [] |

Crant J. M., 2000, "Proactive Behavior in Organizations". Journal of Management, 26(3), 435–462.

DOI:10.1177/014920630002600304 |

| [] |

Crawford E. R., Lepine J. A. and Rich B. L, 2010, "Linking job demands and resources to employee engagement and burnout:A theoretical extension and meta-analytic test". Journal of Applied Psychology, 95(5), 834–848.

DOI:10.1037/a0019364 |

| [] |

Deci E. L., Ryan R. M., 1985, "The general causality orientations scale:Self-determination in personality". Journal of Research in Personality, 19, 109–134.

DOI:10.1016/0092-6566(85)90023-6 |

| [] |

Deci E. L., Ryan R. M., 2000, "The 'what' and 'why' of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behaviour". Psychological Inquiry, 11, 227–268.

DOI:10.1207/S15327965PLI1104_01 |

| [] |

Diestel S., Rivkin W. and Schmidt K. H., 2015, "Sleep quality and self-control capacity as protective resources in the daily emotional labor process:Results from two diary studies". Journal of Applied Psychology, 100(3), 809.

DOI:10.1037/a0038373 |

| [] |

Elgin, S.H., 1992, "The Gentle Art of Verbal Self-Defense", Barnes & Noble, NY.

|

| [] |

Enders C. K., Tofighi D., 2007, "Centering predictor variables in cross-sectional multilevel models:a new look at an old issue". Psychological methods, 12(2), 121.

DOI:10.1037/1082-989X.12.2.121 |

| [] |

Fuller J. B., Marler L. E., 2009, "Change driven by nature:A meta-analytic review of the proactive personality literature". Journal of Vocational Behavior, 75, 329–345.

DOI:10.1016/j.jvb.2009.05.008 |

| [] |

Grandey A.A., 2000, "Emotion regulation in the workplace:a new way to conceptualize emotional labour". Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95–110.

DOI:10.1037/1076-8998.5.1.95 |

| [] |

Grandey A.A., 2003, "When 'The Show Must Go on':Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-Rated Service Delivery". Academy of Management Journal, 46(1), 86–96.

|

| [] |

Grant A. M., 2011, "How customers can rally your troops". Harvard Business Review, 89(6), 96–106.

|

| [] |

Hage J., Aiken M., 1969, "Routine Technology, Social Structure, and Organization Goals". Administrative Science Quarterly, 14(3), 366–376.

DOI:10.2307/2391132 |

| [] |

Halbesleben J. R., 2006, "Sources of social support and burnout:a meta-analytic test of the conservation of resources model". Journal of applied Psychology, 91(5), 1134.

DOI:10.1037/0021-9010.91.5.1134 |

| [] |

Hobfoll, S. E., 1989, "Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress, "American Psychologist, 44(3): 513-524.

|

| [] |

Hobfoll, S. E., Freedy, J, 1993, Conservation of Resources: A General Stress Theory Applied to Burnout. In W. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (Eds.), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research. Washington: Taylor and Francis.

|

| [] |

Hu X., Zhan Y. and Garden R, 2017, "Employees' reactions to customer mistreatment:The moderating role of human resource management practices". Work & Stress, 32(1), 1–19.

|

| [] |

Johnson H.A., Spector P.E., 2007, "Service with a smile:do emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional labor process?". Journal of Occupational Health Psychology, 12(4), 319.

DOI:10.1037/1076-8998.12.4.319 |

| [] |

Judge T.A., Woolf E.F. and Hurst C., 2010, "Is Emotional labour more difficult for some than for others? A multilevel experience-sampling study". Personnel Psychology, 62(1), 57–88.

|

| [] |

Koopmann J., Wang M., Liu Y. and Song Y., 2015, "Customer mistreatment:A review of conceptualizations and a multilevel theoretical model". Research in Occupational Stress and Well Being, 13, 33–79.

DOI:10.1108/roswb |

| [] |

Kuhnel J., Sonnentag S. and Bledow R., 2012, "Resources and time pressure as day-level antecedents of work engagement". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85, 181–198.

DOI:10.1111/joop.2012.85.issue-1 |

| [] |

Li N., Barrick M. R., Zimmerman R. D. and Chiaburu D. S., 2014, "Retaining the productive employee:The role of personality". Academy of Management Annals, 8(1), 347–395.

DOI:10.5465/19416520.2014.890368 |

| [] |

Li N., Liang J. and Crant J. M., 2010, "The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior:A relational perspective". Journal of Applied Psychology, 95(2), 395–404.

|

| [] |

Norman D. A., Bobrow D. G., 1975, "On data-limited and resource-limited processes". Cognitive psychology, 7(1), 44–64.

DOI:10.1016/0010-0285(75)90004-3 |

| [] |

Perrow, C., 1979, Organizational theory in a society of organizations, Ecole Nationale d'Administration Publique.

|

| [] |

Perrow C., 1990, "Complex Organisations:A Critical Essay". Teaching Sociology, 18(1), 101–102.

DOI:10.2307/1318250 |

| [] |

Preacher K J, Zhang Z and Zyphur M J., 2016, "Multilevel Structural Equation Models for Assessing Moderation Within and Across Levels of Analysis". Psychol Methods, 21(2), 189–205.

DOI:10.1037/met0000052 |

| [] |

Rich B. L., Lepine J. A. and Crawford E. R., 2010, "Job engagement:Antecedents and effects on job performance". Academy of Management Journal, 53(3), 617–635.

DOI:10.5465/amj.2010.51468988 |

| [] |

Schaufeli W.B., Bakker A.B. and Salanova M., 2006, "The measurement of work engagement with a short questionnaire:A cross-national study". Educational&Psychological Measurement, 66(4), 701–716.

|

| [] |

Schaufeli W. B., Bakker A. B. and Van Rhenen W., 2009, "How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism". Journal of Organizational Behavior, 30(7), 893–917.

DOI:10.1002/job.v30:7 |

| [] |

Schaufeli, W. B.and Taris, T. W., 2014, "A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health", In Bridging occupational, organizational and public health (pp. 43-68). Springer, Dordrecht.

|

| [] |

Schaubroeck J., Jones J. R., 2000, "Antecedents of Workplace Emotional Labor Dimensions and Moderators of Their Effects on Physical Symptoms". Journal of Organizational Behavior, 21(2), 163–183.

DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [] |

Shao R., Skarlicki D. P., 2014, "Service employees' reactions to mistreatment by customers:A comparison between North America and East Asia". Personnel Psychology, 67, 23–59.

DOI:10.1111/peps.2014.67.issue-1 |

| [] |

Skarlicki D. P., Van Jaarsveld D.D. and Walker D.D., 2008, "Getting even for customer mistreatment:the role of moral identity in the relationship between customer interpersonal injustice and employee sabotage". Journal of Applied Psychology, 93(6), 1335–1347.

DOI:10.1037/a0012704 |

| [] |

Trougakos J.P., Hideg I., Cheng B.H and Beal D.J., 2014, "Lunch breaks unpacked:The role of autonomy as a moderator of recovery during lunch". Academy of Management Journal, 57(2), 405–421.

DOI:10.5465/amj.2011.1072 |

| [] |

Vandercammen L., Hofmans J. and Theuns P., 2014, "The mediating role of affect in the relationship between need satisfaction and autonomous motivation". Journal of Occupational & Organizational Psychology, 87(1), 62–79.

|

| [] |

Wang M., Liao H., Zhan Y. and Shi J., 2011, "Daily customer mistreatment and employee sabotage against customers:Examining emotion and resource perspectives". Academy of Management Journal, 54, 312–334.

DOI:10.5465/amj.2011.60263093 |

| [] |

Wang M., Liu.S. and Liao H., 2013, "Can't get it out of my mind:employee rumination after customer mistreatment and negative mood in the next morning". Journal of Apply Psychology, 98(6), 989–1004.

DOI:10.1037/a0033656 |

| [] |

Wang X., Wang H., 2018, "How to survive mistreatment by customers:employees' work withdrawal and their coping resources". International Journal of Conflict Management, 28(1), 71–88.

|

| [] |

White K. R., Begun J. W., 1998, "Nursing entrepreneurship in an era of chaos and complexity". Nursing Administration Quarterly, 22(2), 40–47.

DOI:10.1097/00006216-199802220-00008 |

| [] |

Wickens, C. D., Hollands, J. G., Banbury, S.and Parasuraman, R., 2015, Engineering psychology & human performance. Psychology Press.

|

| [] |

Xanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E. and Schaufeli W. B., 2009, "Work engagement and financial returns:A diary study on the role of job and personal resources". Journal of occupational and organizational psychology, 82(1), 183–200.

DOI:10.1348/096317908X285633 |