城市化的本质是社会空间组织的转化与重构,人口的迁徙流动是其中最鲜明的特征(Bardhan and Urdry, 2000;德布拉吉·瑞,2002)。国家统计局发布的2016年《全国农民工监测调查报告》显示,我国农民工总量达到2.82亿人,跨区域流动的农民工已经超过1.69亿人,如此巨量的农民工如候鸟般在神州大地上奔袭谋生,支撑着我国的工业化与城市化进程,为我国经济发展做出了难以估量的特殊贡献。伴随着迁徙谋生,农民工自身的命运与福祉也在发生变化(瑞雪·墨菲,2009;曾迪洋、洪岩壁,2016)。那么,流动中的农民工幸福吗?更为确切地说,迁移行为(不同的迁移范围、迁移模式)会如何影响农民工的幸福感?

从现有文献来看,过往关注农民工幸福感的研究以多角度、多侧面的影响因素分析为主,这些研究虽然能够较为全面地考察主观幸福感,但容易导致“眉毛胡子一把抓”,同时,也忽视了关注多种因素可能带来的内生性问题,实证结果的稳健性、可信度值得商榷(贺京同、郝身永,2013;祝仲坤、冷晨昕,2017)。当然,也有研究专门探讨某一类因素对农民工幸福感的影响(刘婧等,2013;周闯,2015),但对于农民工的迁移行为会如何影响主观幸福感,至今仍欠缺有足够说服力的解答。为此,本文将结合国家卫生健康委员会组织实施的2012年度流动人口动态监测调查,力求能够系统地考察迁移行为对农民工主观幸福感产生的影响。对于这一话题的研究不仅关乎农民工市民化进程、乃至新型城镇化发展战略,更是保障农民工福祉,实现共享发展、协调发展的最现实体现。

本文余下部分的安排如下:第二部分是文献综述;第三部分对数据来源及概况进行说明、对主要变量进行描述性统计并构建计量模型;第四部分展示实证结果并进行分析;第五部分对全文进行总结,并阐述相关的政策启示。

二、文献综述幸福是人类追求的终极目标,是亘古常新的话题。1974年,Easterlin发表了具有开创性的论文,提出了著名的“伊斯特林悖论(Easterlin Paradox)”,指出随着时间的推移,收入增长未能带来幸福感同步增加。自此,学者们开始尝试从不同维度探究影响幸福感的因素,至今方兴未艾。这其中,收入是学者们关注的焦点,从绝对收入到相对收入再到收入不平等,学者们的研究可谓汗牛充栋(Ferrer-i-Carbonell,2005;何立新、潘春阳,2011)。个体因素,诸如年龄、性别、教育程度、婚姻、健康、住房状况、宗教信仰等也得到了众多关注(Blanchflower and Oswald, 2001 ;Frey and Stutzer, 2002;Dietz and Haurin, 2003;李涛等,2011;夏巍巍、金祥荣,2017)。经济发展因素同样备受瞩目,主要包括失业、通货膨胀、环境污染等(Tella et al., 2001;Alesina et al., 2004)。近年来,探讨制度因素,如民主发育、政府质量等(Stadelmann and Vatter, 2012;陈前恒等,2014;陈刚、李树,2012)对幸福感影响的研究也与日俱增。

从国外研究来看,移民(主要指国际移民)幸福感一直是领域内的研究热点。Borraz et al.(2010) 以厄瓜多尔为例,系统考察了迁移对留守家庭幸福感的影响,指出个人移民会导致留守家庭(成员)幸福感“流失”。Jones(2013)基于玻利维亚的研究,也指出移民导致家庭暂时“解体”,会降低家庭成员的幸福水平。Hendriks et al.(2016) 指出,社会资本层面的差距是移民幸福感低于本地居民的重要原因。Kóczán(2016)基于德国的调查数据指出,文化因素也是导致移民幸福水平偏低的重要诱因。Bartram(2011, 2013)进一步指出,移民会带来收入水平提升但不能增加幸福,而Nikolova and Graham(2015)运用盖洛普世界民意调查数据(Gallup World Poll Data)的研究则表明,迁移行为对迁移者多个维度的福利(包括幸福感、收入水平等)都具有显著正向影响。

与国外研究有所不同,国内文献大多关注的是农民工(乡城移民)群体。随着我国工业化、城市化进程不断加快,进城农民工数量不断攀升,探讨农民工幸福感的研究也便纷至沓来。其中一类文献探讨的是影响农民工幸福感的因素,从个体层面到家庭层面,从社会层面再到心理层面,过往学者已经展开了比较充分的研究。例如,王毅杰、丁百仁(2014)通过构建涵盖个体特征、经济因素、社会因素三个方面的综合解释框架,论证了影响农民工主观幸福感的主要因素;许世存(2015)从经济、社会、心理、居留决策等四个维度分析了影响流动人口主观幸福感的因素;黄嘉文(2015)论述了经济收入、社会融合、权利保障、公平感和个人特征等五个方面因素对流动人口主观幸福感产生的影响;张波、周恩毅(2017)讨论了经济、社会、心理等三个层面的因素对新生代农民工主观幸福感的影响。需要指出的是,这类研究往往以多角度、多侧面的分析方式为主,对文章的内生性问题重视不够、结论的稳健性有待商榷。也有一类文献专门探讨某一类因素对农民工幸福感的影响。刘婧等(2013)关注权益保障,李后建(2014)关注不确定性防范,吴菲、王俊秀(2017)、周世军等(2017)关注收入水平,周闯(2015)、李丹丹(2017)关注教育程度,祝仲坤、冷晨昕(2017)则聚焦居住条件。

还有一类文献主要是探讨并尝试解释农民工处于“幸福凹谷”的逻辑。Knight and Gunatilaka(2010)在研究中首次指出,中国农民工的主观幸福感既低于农村居民也低于城镇居民,究其原因在于,进入城市的过高期许以及参照群体变化产生的心理落差。此后,多项研究均证实了Knight and Gunatilaka(2010)的研究结论,指出我国农民工处于“幸福凹谷”当中(Démurger et al., 2011;Akay et al., 2014)。不仅如此,Démurger et al.(2011)还分析了以“户口”为核心的制度壁垒对农民工幸福感的弱化机制。Jiang et al.(2012) 以农村迁移者、获得户籍的农村迁移者以及城市原住民为比较对象,探讨了收入不平等对三者主观幸福感影响的差异性,也指明了户籍的重要性。陈钊等(2012)基于上海和深圳两市的社区入户调查研究了城市居民和外来居民幸福感的决定因素,其中重点考察了户籍制度对主观感的影响。孙三百、白金兰(2014)同样强调了户籍获取对迁移者(主要指农民工)主观幸福感的重要性,一旦无法获取城市户籍,迁移者的主观幸福感会遭受损失。曾迪洋、洪岩壁(2016)指出迁移行为会抑制农民工的主观幸福感,外出务工虽以经济收入为回报,却要以牺牲幸福感为代价,这一结论与Bartram(2011, 2013)的研究结论保持一致。

综上所述,关于农民工主观幸福感的影响因素分析已经比较充分,但对于迁移行为如何影响农民工主观幸福感仍欠缺相对完备的解答。以往文献更多的是聚焦迁移行为发生与否对主观幸福感的影响,分析过程中往往将农村居民、城镇居民(包括已经获得户籍的城镇新居民)作为农民工的比较对象。相比之下,本文的核心关注点是迁移行为对农民工主观幸福感带来的影响,即探究不同的迁移范围(跨省迁移或省内迁移)、迁移模式(孤身外出亦或是家庭化迁移)会给农民工的主观幸福感带来何种影响。

有别于以往文献,本文可能的贡献或创新之处在于:(1)视角比较新颖:与过往研究略有不同,本文专门探讨不同迁移范围、不同迁移模式对农民工主观幸福感的影响。(2)数据有一定代表性:流动人口动态监测调查数据是由国家卫生健康委员会组织实施、符合严格抽样、覆盖全国的大样本调查数据,是研究农民工问题的权威性数据。(3)实证策略相对严谨:考虑到迁移行为可能是农民工“自我选择”的结果,结合倾向得分匹配法和处理效应模型纠正选择性偏误。更进一步,本文还运用中介效应模型识别了迁移行为影响农民工幸福感的作用机制,即探讨社会交往在迁移行为影响农民工幸福感过程中的作用。

三、数据、变量与模型 (一) 数据来源与说明本文使用的数据是由国家卫生健康委员会发起并组织实施的2012年流动人口动态监测调查数据,该调查基于分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,覆盖了全国31个省、市、自治区以及新疆生产建设兵团共32个省级行政单位,调查对象为在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的15-59周岁流动人口。考虑到关注的是农民工的迁移行为与幸福感之间的关系,因此,本文仅考虑流动人口中的农业户籍部分,进一步,在对其他变量的缺失值、错误值处理后,最终获得包括133129个观测值的基准样本。

(二) 变量选择与描述 1. 被解释变量——农民工的主观幸福感问卷中通过询问“与老家(流出地)相比,您现在是否感觉幸福?”来衡量农民工的主观幸福感,被访者的回答选项分别为“很不幸福、不幸福、一般、幸福、很幸福”,并赋值“1、2、3、4、5”。当前,有些批评指出幸福感的度量是主观的,很可能存在误差。但从实际上来看,即便承认主观指标存在误差,但将其作为被解释变量,只要误差满足随机性,度量就不会引起估计的偏误(陆铭等,2014)。

2. 核心解释变量——农民工的迁移行为文中主要从两个层面加以衡量:(1)迁移范围,包括跨省迁移、省内迁移。具体来看,跨省迁移的农民工75327人,所占比例超过半数,达到56.58%;省内迁移的农民工57802人,所占比例为43.42%,其中,省内跨市的农民工37341人,市内跨县的农民工20461人。(2)迁移模式,包括孤身外出和家庭化迁移。家庭化迁移的概念界定为至少有一个以上的家庭核心成员(可能是配偶、子女、父母或者未婚的兄弟姐妹)随同农民工迁移至流入地,与其共同居住生活的迁移模式(杨菊华、陈传波,2013;盛亦男,2014)。本文使用的样本中,家庭化迁移的农民工为110010人,占比82.63%,而孤身外出的农民工为23119人,比例仅为17.37%。虽然家庭化迁移的农民工比例超过80%,但大多是半家庭化迁移,举家迁移的农民工比例实际比较小①。

① 据《2012年全国农民工监测调查报告》显示,2012年我国外出农民工总量为16336万人,其中举家迁移的农民工3375万人,占比20.66%。不过因数据所限,暂未区别家庭化迁移中的半家庭化迁移与举家迁移。

3. 中介变量——社会交往为验证迁移行为是否通过社会交往影响农民工的幸福感,本文将从社会网络和社区参与两个层面衡量农民工在务工地的社会交往情况,其中,社会网络关注的是农民工个体间的互动关系,社区参与则关注的是农民工个体与社区群体的互动关系。

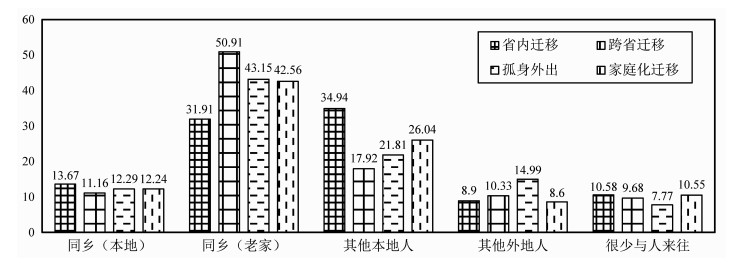

(1) 社会网络。问卷询问了“您业余时间在本地和谁来往最多”,被访者回答包括“同乡(户口在本地)、同乡(户口在老家)、其他本地人、其他外地人、很少与人来往”等五个选项,由于本文关注的是务工地社会网络,即农民工与本地人的交往是否融洽,故将来往最多的是“其他本地人”定义为1,其余选项则定义为0。如图 1所示,跨省迁移农民工交往的主要对象是户口在老家的同乡,比例达到50.91%,而省内迁移农民工交往的主要对象是本地人,比例为34.94%。迁移模式的结果与迁移范围类似,家庭化迁移的农民工与本地人交往更多,而孤身外出的农民工则与同乡交往更为密切。

|

图 1 农民工的社会网络概况(单位:%) |

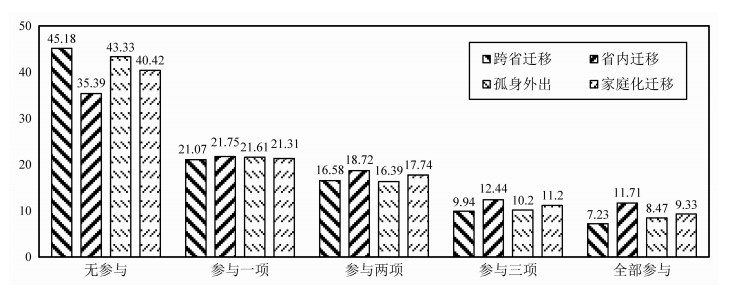

(2) 社区参与。问卷还询问了“今年以来您或您的家人是否在本地参加过以下活动?”,活动包括社区文体活动、社会公益活动(如献血、募捐、做义工等)、计划生育协会活动、社区卫生健康教育活动四项,被访者回答“是”和“否”(分别赋值为1和0)。由此,四项活动累加起来,就得到了“社区参与”变量。如图 2所示,跨省迁移的社区参与次数明显少于省内迁移的农民工,其中,接近半数(45.18%)的跨省迁移农民工没有参加任何社区活动,省内迁移农民工的这一比例仅为35.39%。从迁移模式来看,家庭化迁移农民工社区参与的次数则明显多于孤身外出的农民工。

|

图 2 农民工的社区参与情况(单位:%) |

综合图 1和图 2可以看出,跨省迁移、孤身外出的农民工的社会网络仍以户籍在老家的同乡为主,且社区参与度偏低。这一结果至少从描述统计层面说明,相比于省内迁移、家庭化迁移的农民工,跨省迁移、孤身外出的农民工很可能面临着社会交往的困境。当然,迁移行为是否能够通过社会交往影响农民工的主观幸福感,还需后文建立中介效应模型进一步论证。

4.其他解释变量本文还控制了一些可能对农民工幸福感产生影响的变量,如表 1所示,包括年龄、年龄平方、性别、受教育程度、婚姻状况、收入、收入平方、住房情况、居留时间、社会保障等,其中年龄平方和收入平方主要是考察年龄与收入可能带来的非线性影响,对于受教育程度本文利用是否接受过高中及以上教育来衡量,住房情况通过是否拥有自有产权的住房来衡量,社会保障则运用是否拥有城镇职工医疗保险来衡量。

| 表 1 描述性统计结果 |

农民工的主观幸福感是典型的离散型排序数据。Ferrer-i-Carbonell and Frijters(2004)指出只要模型设定正确,OLS估计还是Orderd Logit(简称“Ologit”)模型并无优劣之分,所不同的是OLS估计将幸福感作为基数处理,而Ologit模型将幸福感作为排序变量看待。为此,本文将采用OLS估计和Ologit模型分别进行回归。具体而言,我们将估计以下模型:

| $ Happines{s_i} = \alpha + \beta Migratio{n_i}a + \gamma {Z_i} + \delta Are{a_i} + {\varepsilon _i} $ | (1) |

其中,Happinessi表示第i位农民工的主观幸福感;Migrationi表示农民工的迁移范围或迁移模式;Zi则为其他解释变量(包括年龄、年龄平方、性别、受教育程度、婚姻状况、收入、收入平方、住房情况、居留时间、社会保障等);Areai表示地区虚拟变量。α、β、δ为待估参数,γ则为待估系数的向量,εi为随机扰动项。

2. 纠正选择性偏误——倾向得分匹配法考虑到农民工的迁移行为很可能不满足随机抽样,而是“自我选择”的结果,即不同迁移范围、迁移模式的农民工迁移行为发生之前的初始条件(主要指的是农民工的自身禀赋条件,如年龄、教育程度等)存在系统性差异,直接回归可能存在选择性偏误(Selection Bias)。为此,本文利用倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,PSM)构造反事实框架来纠正选择性偏误。

倾向得分(Propensity Score)的概念由Rosenbaum and Rubin(1983)首次提出,定义为个体在控制可观测到的“混淆”变量后,受到某种解释变量影响的条件概率。利用控制倾向评分得出的现象之间的因果关系可以排除“混淆”变量的影响,获取解释变量与被解释变量之间的“净效应”。具体步骤包括:

第一步,估计倾向得分值,根据一些可以观测到的“混淆”变量,运用Logit模型预测农村工选择跨省迁移、孤身外出的概率,如式(2)所示:

| $ P\left(X \right) = {\rm{Pr}}(D = 1|X) $ | (2) |

第二步,通过使用不同匹配方法(如近邻匹配、核匹配、局部线性匹配等),根据倾向得分对处理组和控制组进行匹配,以此消除样本的选择性偏误,起到近似于随机试验的作用。

第三步,基于匹配样本,比较处理组和控制组农民工主观幸福感的平均差异,得到迁移行为对农民工主观幸福感的因果关系系数,即处理组平均处理效应(Average Treatment Effect on Treated,ATT)。

如式(3)所示,其中,D为包含1和0的二分变量,通常也被称为“处理变量”,当D=1时,个体进入处理组,当D= 0时,个体进入控制组;P(X)为倾向得分值;Y1和Y0分别表示处理组和控制组的估计结果。

| $ ATT = E\left[ {\left({{Y_1} - {Y_0}} \right)|D = 1} \right] = E\{ E\left[ {\left({{Y_1} - {Y_0}} \right)|D = 1} \right], P(X)\} $ | (3) |

倾向得分匹配法依据可测变量构建反事实框架来纠正选择性偏误,不过,正如陈强(2014)所述,倾向得分匹配法过于依赖可忽略性假定,对可测变量(往往是文中的其他解释变量)的选取非常敏感,一旦变量选取过少或相关性不强,仍然难以获得一致估计。Maddala(1983)遵循Heckman(1979)样本选择模型的传统,提出了基于不可测变量纠正选择性偏误的方法——处理效应模型(Treatment Effect Model,TEM)。该模型能够在一定程度上弥补倾向得分匹配法的不足之处。不过,需要作出说明的是,处理效应模型依赖于对处理方程的正确设定,因此,在没有足够把握证明处理方程不存在模型误设或遗漏变量等问题时,对于分析结果的讨论需要保持谨慎(陈强,2014;王智波、李长洪,2016)。该模型的表达式如下:

| $ 回归方程:Happines{s_i} = \alpha + \beta Migratio{n_i} + \gamma {Z_i} + \delta Are{a_i} + {\varepsilon _i} $ | (4) |

| $ 处理方程:Migration_i^* = \varphi + \eta {S_i} + {\lambda _i} $ | (5) |

其中,回归方程与上文基准模型保持一致,而处理方程中的Migratoni*是一个潜变量,当Migrationi*>0时,Migrationi=1,否则为0。Si是影响农民工迁移行为的一组变量(包括年龄、性别、受教育程度、婚姻状态、收入水平、住房情况等)。需要引起注意的是,Si和Zi可以有重叠的变量,但至少有一个变量不在Zi中,为此,本文在Si新加入了“2012年过年是否回过老家”变量。

回归方程的干扰项εi和处理方程的干扰项λi均服从二元正态分布:

| $ \left({\begin{array}{*{20}{c}} {{\varepsilon _i}}\\ {{\lambda _i}} \end{array}} \right) \sim N\left[ {\left({\begin{array}{*{20}{c}} 0\\ 0 \end{array}} \right), \left({\begin{array}{*{20}{c}} {\sigma _\varepsilon ^2}&{\rho {\sigma _\varepsilon }}\\ {\rho {\sigma _\varepsilon }}&1 \end{array}} \right)} \right] $ | (6) |

其中,λi的方差被标准化为1(Probit模型的随机扰动项),ρ是(εi, λi)的相关系数,若ρ≠0则说明回归方程存在选择性偏差,而反之,若ρ=0则说明回归方程不存在选择性偏差。

4. 作用机制分析——中介效应模型中介变量(Mediator)指的是能够代表解释变量影响被解释变量的变量。Baron and Kenny(1986)提出了检验中介变量的因果效应逐步回归法(Causal Step Regression),并得到了广泛应用(温忠麟等,2004;谭燕芝、张子豪,2017)。检验中介效应需要以下三个步骤:第一,被解释变量对核心解释变量回归;第二,中介变量(社会交往)对核心解释变量回归;第三,被解释变量对核心解释变量和中介变量回归。基于以上三个步骤,本文设定中介效应方程组:

| $ Hppines{s_i} = \alpha + \beta Migratio{n_i} + \gamma {Z_i} + \delta Are{a_i} + {\varepsilon _i} $ | (7) |

| $ Social\_communicatio{n_i} = \alpha + \beta Migratio{n_i} + \gamma {Z_i} + \delta Are{a_i} + {\varepsilon _i} $ | (8) |

| $ Happines{s_i} = \alpha + \beta Migratio{n_i} + \psi Social\_communicatio{n_i}_i + \gamma {Z_i} + \delta Are{a_i} + {\varepsilon _i} $ | (9) |

其中,Social_communicationi为中介变量(社会交往),其他解释变量、待估参数、随机干扰项等与基准模型基本保持一致,在此不赘述。

四、实证结果与分析本文的核心目标在于考察迁移行为对农民工主观幸福感的影响。首先,我们将迁移范围和迁移模式作为核心解释变量,并运用OLS回归和Ologit模型进行估计。随后,我们从代际和居留时间两个视角,分析了迁移行为对农民工主观幸福感影响的异质性。进一步,考虑到迁移模式与迁移范围可能是农民工“自我选择”的结果,通过倾向得分匹配法和处理效应模型纠正选择性偏误,还通过模型调整、变量调整、样本调整进一步检验实证结果的可信度。最后,为进一步考察迁移行为是否通过社会交往影响农民工幸福感,构建中介效应模型加以验证。

(一) 迁移行为对农民工主观幸福感的影响如表 2所示,OLS回归和Ologit模型的第(1)列只控制核心解释变量,第(2)列加入其他解释变量,第(3)列进一步控制了地区虚拟变量。通过比较我们观察到,无论是将主观幸福感视为连续变量的OLS回归,还是考虑主观幸福感内在排序的Ologit模型,相比于省内迁移,跨省迁移对农民工的幸福感在1%的统计水平上存在显著负向影响;同理,相比于家庭化迁移,孤身外出也对农民工的主观幸福感在1%的统计水平上存在显著负向作用。

| 表 2 迁移行为对农民工主观幸福感的影响 |

其他解释变量方面:(1)年龄对农民工主观幸福感的影响呈现典型的“U”形分布态势。基本的解释在于青年时期生活压力小、无忧无虑,幸福感较强;人到中年之时,家庭以及工作中的压力越来越大,幸福感降至低点;随着年龄进一步增长,人生阅历不断积累,生活心态也逐渐平和,容易“知足常乐”,幸福感会再次提升,这一结果与祝仲坤、冷晨昕(2017)等研究结论一致。(2)家庭收入对农民工主观幸福感的影响呈现“倒U”形分布态势,即农民工主观幸福感并不随收入的增长而持续增加,这与田国强、杨立岩(2006)等研究结论一致。(3)住房情况来看,拥有自有产权住房对农民工主观幸福感有显著的促进作用,俗话说“有房才有家”,对于广大农民工来讲,拥有住房的作用是显而易见的。(4)社会保障方面,拥有城镇职工医疗保险对农民工主观幸福感在1%的统计水平上有正向影响,这充分显示出医疗保险所具备的“稳定器”、“减压阀”效应(秦立建、陈波,2012)。(5)其他方面,农民工在目前居住地居留时间越长幸福感越强,女性农民工的主观幸福感要明显高于男性,高中以上学历的农民工其幸福感要更高。而离婚或丧偶农民工的幸福感则明显低于未婚农民工。当然,需要申明的是,考虑到其他解释变量可能具有潜在的内生性问题,所以我们不对这些变量的结果进行过多的讨论与引申。

为了解释的方便,本文不仅汇报了各个变量的系数,而且汇报了核心解释变量对农民工幸福感影响的边际效应(李涛等,2011)。如表 3所示,与省内迁移相比,跨省迁移的农民工感到“幸福”和“很幸福”的概率分别下降2.3%和2.6%,感到“很不幸福”、“不幸福”和“一般”的概率分别提高0.04%、0.3%和4.5%。相比于家庭化迁移,孤身外出的农民工感到“幸福”和“很幸福”的概率分别下降2.7%和3.0%,感到“很不幸福”、“不幸福”和“一般”的概率分别提高0.04%、0.4%和5.3%。

| 表 3 迁移行为对农民工幸福感影响的边际效应 |

基准分析已经得出,相对于省内迁移、家庭化迁移,跨省迁移、孤身外出对农民工的幸福感有显著负向影响。不过,上述结果只是平均效应,并未考虑农民工群体的内部差异。接下来我们将分析迁移行为对不同代际、不同居留时间农民工幸福感的异质性。其中,代际方面划分为新生代农民工和老一代农民工两类,按照惯例,出生于1980年以前为老一代农民工,出生于1980年及以后为新生代农民工。居留时间则参照《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)等重要文件提出的“优先解决在城镇居住就业5年以上农民工的进城落户问题”,以居留5年为标准,划分为5年以下和5年及以上两类。

如表 4所示,总体上来看,跨省迁移、孤身外出的幸福弱化效应依然存在,这与基准分析的实证结果是一致的。进一步,检验组间系数差异的Suest值在1%的统计水平上显著①,说明新老农民工两组样本、按居留时间划分的两组样本的确存在显著差异。

| 表 4 迁移行为影响农民工主观幸福感的异质性 |

① Suest是指似无相关估计,用于检测组间系数差异,其作用等同于Chow Test,具体内容详见Stata手册或参见:https://stats.idre.ucla.edu/stata/code/comparing-regression-coefficients-across-groups-using-suest/

从代际角度来看,其一,跨省迁移对新生代农民工幸福感的弱化效应更明显,说明新生代农民工对迁移范围更为“敏感”。新生代农民工往往离乡不久、且初入职场,生活阅历、适应能力仍需磨练。相比之下,老一代农民工进城务工的动机还停留在生存理性阶段,对于“候鸟式”的生活早已司空见惯,“四海为家”也早已是“家常便饭”。其二,迁移模式对新老农民工影响的差异不是很明显。

从居留时间角度来看,其一,迁移范围对居留5年以下的农民工影响更大。相对于省内迁移的农民工而言,跨省迁移的农民工在语言、饮食、民俗文化等面临的挑战会更严峻,所需的调整、适应时间也会越长。这样一来,居留时间短的农民工可能仍处在调整、适应阶段,幸福感所受影响也会更明显。其二,迁移模式对居留5年以上的农民工影响更大。一般而言,居留5年及以上意味着农民工已经在当地稳定就业、扎稳脚跟,甚至已经有在当地长期居住生活的愿望,此时与亲人团聚的意愿也会更强烈,对能否实现家庭化迁移更为敏感。当然,孤身外出所带来的幸福感的“流失”也就更为明显,而家庭化迁移的幸福效应也由此凸显。

(三) 内生性讨论——纠正选择性偏误考虑到迁移行为可能是农民工“自我选择”的结果,即不同迁移范围或迁移模式的农民工可能存在系统性差异,直接运用OLS回归和Ologit模型进行估计很可能存在选择性偏误(Selection Bias),为此,本文运用倾向得分匹配法(Rosenbaum and Rubin, 1983)和处理效应模型(Maddala,1983)两种方法纠正潜在的选择性偏误,之所以这样做是因为两种方法具有一定的互补性,同时运用便于结果之间的比较、对照,有助于判别估计结果的稳健性。

1. 倾向得分匹配法使用倾向得分匹配法,需要对迁移行为不同的两组样本进行平衡性检验,目的是确保经过匹配后,两组样本除迁移行为存在差异外,其他解释变量不存在显著的系统性差异。如表 5所示,匹配前各项其他解释变量均存在显著性差异,多个变量标准化偏误比例高于10%,匹配前后样本差异的t值均在1%的统计水平上显著;在使用最小近邻(元数为2)匹配方法后,所有变量的标准化偏误比例均低于10%,且绝大多数变量匹配前后样本的t值在10%的统计水平上不显著,只有受教育程度变量匹配前后样本的t值在10%的统计水平上显著,但其匹配后的标准化偏误只有1.5%。此外,离异或丧偶变量在匹配前后样本均无系统性差异。综上所述,使用倾向得分匹配法有效地降低了两组样本的标准化偏误,且总体上看匹配前后的两组样本不存在系统性差异,基本上达到了类似随机试验的效果。

| 表 5 平衡性检验结果 |

表 6展示了不同匹配方法之下迁移范围和迁移模式对农民工主观幸福感的影响。处理组的平均处理效应(ATT)的结果显示,在消除了样本间可观测的系统性差异后,相比于省内迁移,跨省迁移依然对农民工的主观幸福感有显著负向影响。同样,相比于家庭化迁移,孤身外出会弱化农民工的主观幸福感。

| 表 6 倾向得分匹配的结果 |

表 7汇报了基于处理效应模型的回归结果,本文同时运用两步法(Two Step)和极大似然法(MLE)来估计模型。由表 7可知,无论是两步法还是极大似然法,我们都无法拒绝模型不存在选择性偏差,具体表现为两步法的hazard_lambda(λ)在5%或10%的统计水平上显著,极大似然法的athrho(ρ)也在5%的统计水平上显著,表明迁移范围和迁移模式是内生虚拟变量,这也就意味着处理效应结果优于OLS估计和Ologit模型结果。进一步来看,两步法和极大似然法的结果都显示,跨省迁移、孤身外出对农民工的幸福感有显著负向影响,这一结果与OLS估计、Ologit模型以及倾向得分匹配法的估计结果保持高度一致。

| 表 7 处理效应模型的估计结果 |

上文已经通过倾向得分匹配法和处理效应模型纠正可能的选择性偏误,但为了进一步验证分析结果的稳健性,本文还开展了一系列稳健性检验,包括变量调整、模型调整和样本调整。

变量调整,本文分别用两个相关变量替换被解释变量,包括喜欢现在居住的城市、愿意融入当地(两个变量与农民工幸福感的相关系数分别为0.360、0.343)。如表 8所示,替换被解释变量重新进行回归后,跨省迁移和孤身外出对农民工幸福感的弱化作用同样显著。模型调整,上文的实证分析中主要运用的Ologit模型,接下来调整为Oprobit模型,模型调整后,跨省迁移和孤身外出对幸福感的弱化作用同样显著。样本调整,本文通过截取25-40岁的样本、截取收入2800-5000元的样本进行稳健性检验。无论是截取25-40岁的样本,还是截取收入2800-5000元的样本,实证结果均与上文保持一致,充分说明实证结果是稳健、可信的。

| 表 8 稳健性检验——变量调整 |

上述分析表明,跨省迁移、孤身外出会显著弱化农民工的幸福感。那么,其中的作用机制如何解释呢?换句话说,为什么跨省迁移和孤身外出的农民工主观幸福感会更低呢?从逻辑上讲,随着农民工迁移范围的扩大,农民工在语言、饮食、交往方式、民俗文化等诸多方面要面临更为严峻的挑战,很可能形成其在社会交往层面的巨大障碍(卢海阳等,2015)。同样,相比于家庭化迁移,孤身外出的农民工不仅要面临与亲人长久分离之苦,而且离乡背井的他们可能在社会交往层面也遭遇困境(叶鹏飞,2012;肖云、邓睿,2015)。为此,本文提出假设:社会交往是迁移行为影响农民工幸福感的重要渠道,即跨省迁移、孤身外出农民工的主观幸福感之所以偏低是因为农民工在务工地的社会交往面临困境。

如表 9所示,依照中介效应模型的检验顺序,第(1)列检验的是迁移行为对农民工幸福感的影响;第(2)列和第(4)列检验迁移行为对中介变量的影响;第(3)列和第(6)列检验的是迁移行为、中介变量同时纳入模型对农民工幸福感的影响。第(1)列显示跨省迁移、孤身外出对农民工幸福感的回归系数显著为负,第(2)列显示跨省迁移、孤身外出对社会网络的回归系数显著为正,第(3)列在同时控制迁移行为和社会网络的情况下,社会网络对农民工幸福感依然有显著正向作用,与此同时,跨省迁移、孤身外出的系数仍然显著为负且较第(1)列的系数更大,说明社会网络是迁移行为影响农民工幸福感的渠道之一根据中介效应模型的原理可知,将核心解释变量与中介变量均纳入模型后,若核心解释变量与中介变量都显著,且核心解释变量的回归系数下降(若核心解释变量对被解释变量有负向影响,则回归系数上升,本文即为此种情形),说明部分中介效应存在,即中介变量是核心解释变量影响被解释变量的渠道之一。若中介变量显著,而核心解释变量影响系数不显著,则需要进一步检测是否存在完全中介效应,即中介变量可能是核心解释变量影响被解释变量的唯一渠道。。同理,第(4)和(5)列的结果显示,社区参与也是迁移范围影响农民工幸福感的渠道之一。家庭化迁移对社区参与的影响不显著,说明社区参与并不是迁移模式影响农民工幸福感的渠道。

| 表 9 影响机制分析 |

以上结果基本验证了上文的研究假设,即社会交往是迁移行为影响农民工幸福感的重要渠道,省内迁移、家庭化迁移的农民工之所以更幸福是因为在务工地拥有更融洽的社会网络以及更积极的社区参与;反之,跨省迁移、孤身外出农民工的幸福感之所以偏低是因为农民工在社会交往上面临困境,不仅社会网络局限,而且社区参与也存在不足。

五、结论与启示本文结合国家卫生健康委员会组织实施的2012年度流动人口动态监测调查数据,系统考察了迁移范围与迁移模式对农民工主观幸福感的影响。研究表明:第一,跨省迁移、孤身外出对农民工主观幸福感有显著负面影响。具体来看,跨省迁移农民工汇报“很幸福”的概率比省内迁移的农民工显著降低2.6%;而相比于家庭化迁移,孤身外出农民工汇报“很幸福”的概率则显著降低3.0%。进一步,考虑到农民工的迁移行为很可能是“自我选择”的结果,为此,本文结合倾向得分匹配法和处理效应模型纠正选择性偏误,最终结果依然支持跨省迁移、孤身外出对农民工幸福感的负向作用。第二,作用机制的分析结果显示,社会交往是迁移行为影响农民工幸福感的重要渠道之一,之所以跨省迁移、孤身外出的农民工幸福感偏低很可能是因为社会交往面临困境,社会网络局限、社区参与不足。第三,异质性分析结果还显示,迁移范围对新生代农民工、居留5年以下农民工的幸福感影响更明显,迁移模式对居留5年以上农民工影响更明显。通过上述研究结论,本文得出以下几点政策启示:

首先,逐步消除“弱势群体”标签,努力引导并提升农民工的社区参与水平。其一,要从制度与法律上赋予农民工的公民权与市民权,力争使农民工享受到均等化的社会保障与公共服务,就当前而言,应当以“居住证”为核心抓手,切实提升居住证的“含金量”。其二,社区是城市社会的基本单元,各地区可尝试以社区为载体,通过开展多类型、多层次的社区活动,搭建农民工与城市居民交流互动的平台,丰富农民工的社会网络、提升农民工在城市中的融入感与获得感。

其次,要主动顺应家庭化迁移趋势,坚决打破“玻璃门”,支持农民工举家进城落户。《十三五规划纲要》提出,促进农民工举家进城落户是推进新型城镇化建设的首要任务。为此,各地区要坚持多策并举、打破“玻璃门”。其一,追求更优质的子女教育往往是农民工家庭化迁移的关键因素,因此,要通过“积分入学”积分入学,指的是以积分排名方式安排农民工子女入读公立学校的模式,目前广东省东莞市、深圳市等地已经施行。等模式逐步将农民工纳入务工地义务教育范围,鼓励公办学校吸收农民工子女入学,同时加强对私立学校的管理,提升其教学质量。其二,社会保障是推进农民工进城落户的重中之重。对于家庭化迁移农民工而言,让其本人及随迁家属享受到均等的社会保障,是解除其后顾之忧、使其尽快“沉淀下来”的关键环节。因此,应当改变当前地区分割局面,力争真正实现中央政府主导下的全国统筹,同时,要建立并完善财政分担机制与异地接续机制。其三,农民工进城落户最大的消费支出是住房,最大的政策准入也是住房。各地区在保障性住房供给当中应当首先考虑家庭化迁移的农民工,同时可结合城市去库存政策,着力降低家庭化迁移农民工进城购房“门槛”。

最后,要积极推进就近就地城镇化。十八届三中全会提出了三个“1亿人”的新型城镇化战略,其中要引导约1亿人在中西部地区实现就近城镇化。因此,国家应进一步加大对中西部地区发展潜力大、吸纳人口多的县城和重点镇的支持力度,加快引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移,吸纳东部返乡和就近转移的农民工,加快产业集群发展和人口集聚,同时,加强基础设施建设,提升公共服务水平,为农民工创造“福利引力”,积极引导农民工实现就近就地市民化。

| [] |

陈刚、李树, 2012, “政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 55-67 页。 |

| [] |

陈前恒、林海、吕之望, 2014, “村庄民主能够增加幸福吗?——基于中国中西部120个贫困村庄1800个农户的调查”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 723-744 页。 |

| [] |

陈钊、徐彤、刘晓峰, 2012, “户籍身份、示范效应与居民幸福感:来自上海和深圳社区的证据”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 79-101 页。 |

| [] |

德布拉吉·瑞, 2002, 《发展经济学》, 北京: 北京大学出版社。 |

| [] |

何立新、潘春阳, 2011, “破解中国的'Easterlin悖论':收入差距、机会不均与居民幸福感”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 11-22 页。 |

| [] |

贺京同、郝身永, 2013, “怎样才能使落脚城市人群更幸福?——基于CHIPS数据的实证分析”, 《南开经济研究》, 第 6 期, 第 54-73 页。 |

| [] |

黄嘉文, 2015, “流动人口主观幸福感及其代际差异”, 《华南农业大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 122-133 页。 |

| [] |

李丹丹, 2017, “教育程度提高了农民工的幸福感吗——来自2015年中国企业-员工匹配调查的证据”, 《经济理论与经济管理》, 第 1 期, 第 39-54 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2017.01.003 |

| [] |

李后建, 2014, “不确定性防范与城市务工人员主观幸福感基于反事实框架的研究”, 《社会》, 第 2 期, 第 140-165 页。 |

| [] |

李涛、史宇鹏、陈斌开, 2011, “住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 69-82 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2011.09.033 |

| [] |

刘靖、毛学峰、熊艳艳, 2013, “农民工的权益与幸福感——基于微观数据的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 65-77 页。 |

| [] |

卢海阳、梁海兵、钱文荣, 2015, “农民工的城市融入:现状与政策启示”, 《农业经济问题》, 第 7 期, 第 26-36 页。 |

| [] |

陆铭、蒋仕卿、佐藤宏, 2014, “公平与幸福”, 《劳动经济研究》, 第 1 期, 第 26-48 页。 |

| [] |

秦立建、陈波, 2014, “医疗保险对农民工城市融入的影响分析”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 91-99 页。 |

| [] |

瑞雪·墨菲, 2009, 《农民工改变中国农村》, 杭州: 浙江人民出版社。 |

| [] |

盛亦男, 2014, “中国的家庭化迁居模式”, 《人口研究》, 第 3 期, 第 41-54 页。 |

| [] |

孙三百、白金兰, 2014, “迁移行为、户籍获取与城市移民幸福感流失”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 101-112 页。 |

| [] |

谭燕芝、张子豪, 2017, “社会网络、非正规金融与农户多维贫困”, 《财经研究》, 第 3 期, 第 43-56 页。 |

| [] |

田国强、杨立岩, 2006, “对'幸福-收入之谜'的一个解答”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

王毅杰、丁百仁, 2014, “城市化进程中的农民工幸福感——一项探索性研究”, 《社会发展研究》, 第 2 期, 第 92-113 页。 |

| [] |

王智波、李长洪, 2016, “好男人都结婚了吗?——探究我国男性工资婚姻溢价的形成机制”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 917-940 页。 |

| [] |

温忠麟、张雷、侯杰泰、刘红云, 2004, “中介效应检验程序及其应用”, 《心理学报》, 第 5 期, 第 614-620 页。 |

| [] |

吴菲、王俊秀, 2017, “相对收入与主观幸福感:检验农民工的多重参照群体”, 《社会》, 第 2 期, 第 74-105 页。 |

| [] |

夏巍巍、金祥荣, 2017, “实验经济学视角下的宗教研究:信仰与行为”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 58-72 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.09.004 |

| [] |

肖云、邓睿, 2015, “新生代农民工城市社区融入困境分析”, 《华南农业大学学报社会科学版》, 第 1 期, 第 36-45 页。 |

| [] |

许世存, 2015, “城市适应对流动人口主观幸福感的影响分析——以黑龙江省为例”, 《人口学刊》, 第 4 期, 第 36-47 页。 |

| [] |

杨菊华、陈传波, 2013, “流动人口家庭化的现状与特点:流动过程特征分析”, 《人口与发展》, 第 3 期, 第 2-13 页。DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2013.03.001 |

| [] |

叶鹏飞, 2012, “探索农民工城市社会融合之路——基于社会交往内卷化的分析”, 《城市发展研究》, 第 1 期, 第 81-85 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2012.01.013 |

| [] |

曾迪洋、洪岩璧, 2016, “城镇化背景下劳动力迁移对农民工幸福感的影响”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 49-60 页。 |

| [] |

张波、周恩毅, 2017, “新生代农民工幸福感影响因素与对策研究”, 《浙江社会科学》, 第 1 期, 第 146-154 页。 |

| [] |

周闯, 2015, “教育对农民工和城镇职工幸福感影响的差异——直接效应还是间接效应?”, 《劳动经济研究》, 第 2 期, 第 82-94 页。 |

| [] |

周世军、童馨乐、邰伦腾, 2017, “农民工的平凡世界与幸福感——兼对Easterlin悖论的一个验证”, 《中央财经大学学报》, 第 3 期, 第 68-78 页。 |

| [] |

祝仲坤、冷晨昕, 2017, “中国进城农民工的居住状况与主观幸福感——基于流动人口动态监测数据的实证分析”, 《劳动经济研究》, 第 2 期, 第 56-79 页。 |

| [] |

Akay A., C. Giulietti J. D. Robalino and K. F. Zimmermann, 2014, "Remittances and well-being among rural-to-urban migrants in China". Review of Economics of the Household, 12(3), 517–546.

DOI:10.1007/s11150-013-9208-7 |

| [] |

Alesina A., R. D. Tella and R. Macculloch, 2004, "Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans Different?". Journal of Public Economics, 88, 2009–2042.

DOI:10.1016/j.jpubeco.2003.07.006 |

| [] |

Bardhan, P. K. and C. Udry, 2000, Readings in development microeconomics. Cambridge: MIT Press.

|

| [] |

Baron R. M. and D. A. Kenny, 1986, "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Bartram D., 2011, "Economic Migration and Happiness:Comparing Immigrants' and Natives' Happiness Gains From Income". Social Indicators Research, 103(1), 57–76.

DOI:10.1007/s11205-010-9696-2 |

| [] |

Bartram D., 2013, "Migration, Return, and Happiness in Romania". European Societies, 15(3), 408–422.

DOI:10.1080/14616696.2012.726735 |

| [] |

Blanchflower D. G. and A. J. Oswald, 2004, "Well-being over time in Britain and the USA". Warwick Economics Research Paper, 88(7-8), 1359–1386.

|

| [] |

Borraz F., S. Pozo and M. Rossi, 2010, "And what about the family back home? International migration and happiness in Cuenca, Ecuador". Journal of Business Strategies, 27(1).

|

| [] |

Clark A. E., P. Frijters and M. A. Shields, 2008, "Relative Income, Happiness, and Utility:An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles". Journal of Economic Literature, 46(1), 95–144.

|

| [] |

Démurger, Sylvie, S. Li, and H. Xu., 2013, "Internal migration, family living arrangements and happiness in China", Post-Print.

|

| [] |

Dietz R.and D. Haurin, 2003, "The Social and Private Micro-Level Consequences of Homeownership". Journal of Urban Economics, 54, 401–450.

DOI:10.1016/S0094-1190(03)00080-9 |

| [] |

Ferrer-I-Carbonell A. and P. Frijters, 2004, "How Important is Methodology for the estimates of the determinants of Happiness?". The Economic Journal, 14(497), 641–659.

|

| [] |

Ferrer-I-Carbonell A., 2005, "Income and well-being:an empirical analysis of the comparison income effect". Journal of Public Economics, 89(5-6), 997–1019.

DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.06.003 |

| [] |

Frey, B.S. and A. Stutzer, 2002, "Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-being", New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Heckman J., 1979, "Sample Selection Bias as a Specification Error". Econometrica, 47.

|

| [] |

Hendriks M., L. Kai, 2016, "Veenhoven R. Why are Locals Happier than Internal Migrants? The Role of Daily Life". Social Indicators Research, 125(2), 1–28.

|

| [] |

Jiang S., M. Lu and H. Sato, 2012, "Identity, Inequality, and Happiness:Evidence from Urban China". World Development, 40(6), 1190–1200.

DOI:10.1016/j.worlddev.2011.11.002 |

| [] |

Jones R. C., 2013, "Migration and Family Happiness in Bolivia:Does Social Disintegration Negate Economic Well-being?". International Migration, 52(3), 177–193.

|

| [] |

Kóczán Z., 2016, "Why are immigrants unhappy?". Iza Journal of Migration, 5(1), 1–25.

|

| [] |

Knight J. and R. Gunatilaka, 2010, "Great expectations? the subjective well-being of rural-urban migrants in china". World Development, 38, 113–124.

DOI:10.1016/j.worlddev.2009.03.002 |

| [] |

Maddala, G. S., 1983, "Limited-dependent and qualitative variables in econometrics", Cambridge University Press.

|

| [] |

Nikolova M. and C. Graham, 2015, "In transit:The well-being of migrants from transition and post-transition countries". Journal of Economic Behavior & Organization, 112, 164–186.

|

| [] |

Rosenbaum P. and R. Rubin, 1983, "The central role of the propoensity score in observational studies for causal effects". Biometrika, 70(1), 41–55.

DOI:10.1093/biomet/70.1.41 |

| [] |

Stadelmann-Steffen I. and A. Vatter, 2012, "Does Satisfaction with Democracy Really Increase Happiness? Direct Democracy and Individual Satisfaction in Switzerland". Political Behavior, 34(3), 535–559.

DOI:10.1007/s11109-011-9164-y |

| [] |

Tella R. D., Macculloch R. J. and A. J. Oswald, 2001, "Preferences over Inflation and Unemployment:Evidence from Surveys of Happiness". American Economic Review, 91(1), 335–341.

DOI:10.1257/aer.91.1.335 |