投资是拉动经济增长的重要引擎,而文化是影响投资的重要因素。因此,当前关于文化影响投资的研究不断涌现,但这些研究一直忽略了一个重要因素——宗教(Helble,2007)。尽管自马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》问世以来,其精辟的论述引发了大量对宗教与经济关系的探讨,但是关于宗教与投资关系的研究却并不多。而Barro and McClear(2003)、Helble(2007)、Guiso et al.(2009)等在这方面做出了开创性的贡献,他们的研究较为一致的认为宗教信仰对投资的影响具有异质性特征。

虽然这些研究推动了对宗教信仰在投资过程中所扮演角色的认识,但是它们仍然存在一定的缺陷。首先,这些研究通常以一国内部的最大宗教群体模糊替代一国的宗教信仰,从而忽视了一国内部宗教多样性的客观存在性,导致研究结论具有偏误。有如此担忧的原因在于,不同的宗教信仰会引致不同的经济行为偏好,进而对交易行为形成不同程度和不同方向的影响(Helble,2007;Lewer and Van den Berg,2007;阮荣平等,2014)。Lee and Park(2015)通过分析发现,不同的宗教文化赋予国际经济活动不同程度的重要性,宗教对国际经济活动的影响因宗教文化而异。因此,以最大宗教族群模糊替代宗教信仰去研究宗教对投资的影响显然是有偏的。其次,上述研究缺乏对宗教与投资之间内生性问题的充分考虑。最后,关于宗教影响投资的作用机制及其经济后果也没有得到系统的研究。

由于世俗化理论在中国处于主导地位,因而宗教与经济关系的研究一直被中国学者所忽视(阮荣平等,2014)。随着世俗化理论领军人物皮特·伯格的倒戈以及宗教在中国呈现出反世俗化理论的发展态势——信教人口比重非但没有下降,反而上升。中国学者们开始意识到宗教在社会经济发展中的重要性,因此,近年来宗教与经济关系的研究成果开始零星出现,研究大体上从宗教对收入和生活质量的影响(乐君杰等,2012)、宗教与人力资本(阮荣平等,2016)及公司治理(陈冬华等,2013)的关系、宗教信仰的创业效应(阮荣平等,2014)、社会冲突(阮荣平等,2014)、以及宗教对旅游(谢若龄等,2016)和公共财政分配(郭云南等,2017)的作用等方面展开,但是关于宗教与中国OFDI的研究几乎为零。

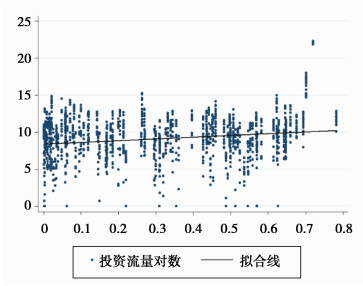

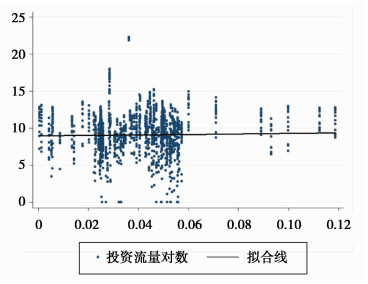

然而,在对外开放不断深化的背景下,中国进行海外投资的规模和数量不断上升。数据显示,2003年以来,中国的对外直接投资流量除2008年和2009年因受金融危机影响而出现小幅度的下滑外,其他年份都保持着强劲的增长,总体的投资存量也一直处于快速增长的态势。另外,由于宗教文化是影响个体经济行为的重要因素(Stark and Finke, 2000),因而中国企业在进行对外投资的过程中越来越关注东道国的宗教文化问题。从图 1和图 2中国对外直接投资流量分别与东道国宗教信仰多样性和中国与东道国宗教信仰相似性的拟合中可以看出,中国似乎更倾向于向宗教多样性程度高、与中国宗教信仰相似的东道国投资。而导致这一现象产生的原因和内在机制是什么?现有的研究文献中还没有令人信服的解释。

|

图 1 中国OFDI与东道国宗教多样性拟合图 |

|

图 2 中国OFDI与东道国和中国宗教相似性拟合图 |

本文基于中国对外直接投资流量数据,结合ARDA宗教数据库,试图考察宗教影响OFDI的路径、作用机制及经济后果。主要发现为:(1)东道国宗教信仰多样性显著促进了中国对外直接投资流量的增长,而东道国与中国宗教相似性对投资的促进作用不明显;(2)宗教对投资的影响可能通过选择偏好效应、信任间性效应以及制度介导效应这三个机制进行响应。

本文可能的边际贡献在于:第一,区别于以往研究中以最大宗教群体近似代替一国宗教信仰的做法,在分析中考虑到了一国内部存在宗教多样性的事实;第二,已有的研究往往会忽视宗教信仰与投资之间可能存在的内生性问题,从而导致研究结论存在偏误,本文在实证中考虑到了这一问题,并运用工具变量法对模型中可能存在的内生性问题进行了较为有效地处理;第三,以往研究对宗教信仰影响投资的作用机制没有进行系统的分析,而本文从选择偏好效应、信任间性效应和制度介导效应出发,较为系统的分析了宗教信仰影响投资的作用机制及其经济后果。

本文余下内容安排如下:第二部分通过文献回顾,试图梳理出宗教影响投资的研究范式和作用机制,并提出2条研究假设;第三部分介绍本文所使用的数据及主要核心变量的特征,并设定计量模型;第四部分报告主要的实证检验结果,包括基准检验结果、内生性检验和稳健性测试;第五部分对宗教影响OFDI的可能机制进行探索性检验;第六部分总结本文主要结论和政策启示。

二、文献回顾与理论假设宗教与经济关系的探讨肇始于韦伯“基督新教有助于经济发展”理论假说的提出,他认为“在构成近代资本主义精神,乃至整个近代文化精神的诸基本要素中,以‘职业’概念为基础的理性行为,正是从基督教禁欲主义中产生出来的”(Weber,1930)。在韦伯的观点中,宗教对经济的影响正是通过规范的道德准则这一非正式制度的嵌入而发挥作用。这与Williamson(2000)在其新制度经济学框架中强调的“宗教作为一种非正式制度的重要性”不谋而合。事实上,宗教通常被视为一种社会规范或文化的替代变量去研究文化与经济之间的关系(McGuire et al., 2012)。如在国际经济合作领域,宗教往往被冠以非制度因素或道德行为规范来分析文化对投资和贸易的影响(Helble,2007; Guiso et al., 2009)。

(一) 宗教影响投资的实证范式在理论界,宗教通常以两种不同的范式进入到实证研究中。一种是宗教相似性对投资的影响。Guo(2007)、Helble(2007)等的研究表明,宗教相似性对投资具有很强的推动作用,他们将这一现象解释为宗教相似性对经济合作的影响是由双边信任水平的提高所致。这一观点也被Hergueux(2011)、Lee and Park(2015)的研究所证实,他们认为相似的宗教信仰可以增强信任和创造网络效应,有助于克服外部不确定因素,降低交易成本并增进双方的投资和贸易往来。Guiso et al.(2009)在构建18个国家的双边信任水平矩阵时发现,宗教相似性对信任的提高有积极影响,与没有共同的宗教信仰相比,拥有共同的宗教信仰可以使国家间的信任水平提高15个百分点。另外,他还指出,宗教相似性塑造的信任水平对国家间的投资和贸易具有显著的促进效应。总结这些研究可以发现,宗教相似性正是通过身份认同和信任的塑造来推动国际投资与经贸合作的发展。另一种则是沿着Barro and McClear(2003)开创的研究轨迹展开,即宗教多样性对投资的影响。Dolansky and Alon(2008)等研究发现,宗教多样性水平越高的国家之间的投资经贸合作通常会更活跃,但他们并未从宗教的信任理论去解释,而是将其解释为:宗教多样性程度越高的国家通常更开明,更具创新性,也更少去规避风险。同样,处于宗教多样性环境下的人通常有更开放的思想和能力去理解和整合相互矛盾的观念和管理实践,因而他们更愿意去探索和参与经济交流与合作。Helble(2007)也发现,宗教多样性对投资和贸易的影响强于宗教相似性,他认为,共同的宗教信仰可能有利于跨国投资和贸易,但不同宗教信仰的投资与贸易效应更强,他将这一结论归因为不同宗教信仰对产品需求的异质性偏好。Mina(2014)在考察宗教对FDI流向中等收入国家的影响时也得出了类似的结论。

综上分析,我们提出如下研究假设:

假设H1:东道国与中国宗教信仰相似性对中国的OFDI具有促进效应,东道国与中国的宗教信仰结构越近似,中国对该国的投资倾向越强。

假设H2:东道国宗教信仰多样性对中国的OFDI同样会产生积极影响,这可能与东道国的宗教信仰多样性程度越高,越具开放性和包容性有关。

(二) 宗教作用于投资的机制被誉为宗教社会科学研究新范式领军人物的Stark and Finke(2000)指出,宗教具有文化和制度两个最基本的属性(阮荣平等,2014)。这两个基本属性对投资与经贸合作的经济意义主要有两个方面,一是宗教会通过文化属性塑造个体的行为偏好,直接影响国际投资与经贸合作;二是宗教有利于塑造身份认同,进而提高不同经济行为体之间的信任水平,间接影响投资与经贸合作。此外,宗教还可能以经济行为体的制度水平作为介导来影响国际投资与经贸合作。

首先,宗教作为文化塑造了个体的行为偏好,直接影响国际投资合作的选择偏向性。现实中,每一种宗教都有自己固有且相对稳定的教规,不同的宗教信仰和教义规则下会产生不同的经济行为习惯,从微观尺度而言,会影响到个体的消费观念和消费偏好(Helble,2007),从宏观尺度而言,会影响到一个族群或国家内部的政治制度选择和社会经济发展的稳定性以及外部国际投资与经贸合作网络的倾向性(Alesina,2003)。如Helble(2007)发现,以基督教和穆斯林教为主体的国家更偏向于与自己宗教信仰相似的国家交往。而Lewer and Van den Berg(2007)则认为佛教和犹太教是唯一对投资经贸合作具有积极影响的宗教。另外,Guiso et al.(2003)的研究表明,基督教、犹太教和印度教国家之间具有较强的投资和贸易合作倾向,但对伊斯兰教和佛教则表现出一定的歧视,而佛教和伊斯兰教彼此之间更容易达成交易。这些研究都在一定程度上体现了宗教在影响投资过程中对合作对象选择上的偏好性。

其次,宗教通过塑造身份认同,构建信任机制,进而影响国际投资合作。Iannaccone(1997)指出,任何宗教提倡的道德观本质上来源于他们的信仰,并通过信仰构建起个体之间的信任机制,进而增进文化间的认同感,而宗教在经济行为中的作用正是通过这样的一种方式得以实现。Guiso et al.(2009)认为有宗教信仰可以增加2%的信任度,当一个人经常参加宗教活动时,信任程度可以再增加20%。他进一步指出,由宗教信仰构建起来的信任可以促进经济行为体之间投资与经贸活动的增加。例如,在犹太散居者的宗教网络内产生的信任可以促进网络成员之间金融资本和货物流动(Guiso et al., 2003)。而网络成员之间的“反复交流”有助于增进信任,构建起“信托机构”,进而维持合作与共谋,其经济结果是强化了网络成员之间合同的执行力度,推进相互间的投资合作与经贸发展(Lee,2013)。

最后,宗教通常以经济行为体的制度或机构作为介导对国际投资与经贸合作发挥作用。Greif(1994)指出在制度或机构不完善的国家,相似宗教信仰形成的宗教道德和行为标准可以弥补这些国家在机构或制度上的不足,防止经济运行中搭便车行为的发生。Guo(2004)在考察宗教与贸易之间的关系时,发现宗教相似性对人均GDP较高国家的贸易影响变得越来越不重要,而人均GDP与该国的制度效率高度相关,他还指出,这一现象在宗教信仰与投资的关系中也同样出现(Guo,2007)。另外,从宗教多样性的角度而言,在国家体制较脆弱的国家,宗教多样性越高有可能会导致族群之间关系越紧张(Noland.,2005)。因此,与宗教相似性相比,宗教多样性在国家制度较完善的国家反而更有利于对投资与经贸合作产生积极影响(Hergueux,2011)。对此,Hergueux(2011)指出,若宗教相似性和宗教多样性有利于促进跨国投资与经贸合作,那可能是因为它们对不同类型国家的影响取决于正式机构的效率水平。

综上分析,我们将宗教影响对外直接投资可能的三个作用机制分别归结为选择偏好效应、信任间性效应和制度介导效应。

三、研究设计 (一) 样本选择与数据来源本文以2003-2015年中国对128个国家和地区的OFDI为研究样本,主要考察东道国宗教信仰对中国OFDI的影响。本文的宗教数据来自ARDA数据库,该数据库提供自1945年以来192个国家和地区7个主要宗教派系的人口和占比,这7个宗教派系分别为基督教、犹太教、伊斯兰教、印度教、佛教、其他宗教和无宗教信仰。该数据库每5年更新一次。本文关注的另一个关键变量——中国对外直接投资数据来自2003-2015年《中国对外直接投资统计公报》,该公报提供了中国对外直接投资的流量和存量数据。地理距离①数据来源于CEPII数据库和世界银行基础设施数据库。东道国法制完善度指数(RL)和腐败监管指数(CC)源自世界银行每年发布的《全球治理指数》。本文将这两个变量作为东道国制度质量的代理变量。中国和东道国的GDP数据来源于世界银行数据库,文中以2000年为基期对GDP进行了价格平减处理。

①本文的地理距离为动态地理距离,数据由东道国首都与中国首都之间的球面距离和东道国当地基础设施的完善程度(用航空运输量占国内生产总值的比值来表示)组成,前者的数据来源于CEPII数据库,后者数据来源于世界银行基础设施数据库。本文将二者的乘积作为地理距离变量。

另外,由于宗教信仰具有很强的代际锁定效应(阮荣平等,2014)。因此,历史上的宗教信仰就有可能成为当前宗教信仰一个很好的工具变量(Gruber,2005)。本文历史上各国宗教信仰数据来自Barro在其官方网上公布的宗教数据。该数据提供了192个国家和地区1900年、1970年、2000年宗教信仰的教派结构和信教群众数据。根据这些信息,本文运用1900年各国宗教信仰中各教派人口占比与宗教相似性和宗教多样性进行匹配,构造宗教信仰的工具变量。另外,为进一步处理宗教与投资的内生性问题,本文采用东道国国民与中国国民的遗传基因作为宗教的另一个工具变量,该变量由Cavalli-Sforza et al.(1994)根据全球42个主要民族之间的Nei和Fst遗传距离值按照民族人口比重加权测算得出。选择遗传基因作为宗教工具变量的原因在于,宗教文化很大程度上由代际传递所决定,即父辈将宗教文化信念与基因一同传递给下一代,两者的传递机制十分相近(Gorodnichenko and Roland, 2010)。

(二) 主要变量的测度方法1.宗教多样性

现有文献对宗教多样性测度的常用方法有两种,即宗教分化指数和宗教极化指数。其中,宗教分化指数最常用的测度方法是赫芬达尔指数,即计算两个随机抽取样本隶属于不同宗教群体的概率,其取值在0-1之间(郑长德等,2011)。当取值为1时,表明每个个体都属于不同的宗教群体;当取值为0时,说明所有的个体都属于同一宗教群体。具体计算公式为:

| $ Relfrac = 1 - \sum\limits_{i = 1}^N {\pi _i^2} $ | (1) |

式(1)中,Relfrac代表宗教分化程度;πi指i类宗教所占的人口比例,N为宗教种类数量。

极化指标是测算宗教多样性的另一种方法,该方法由Esteban and Ray(1994)提出,主要思想是根据特定的标准,将散落个体组合成一个集群,这时同一集群内部的个体之间的属性是相同的,而不同集群之间的个体则拥有不同的属性,在这种情况下集群是极化的(郑长德等,2011)。目前,学术界根据这一思想发展演化出多种宗教多样性测度方法,其中应用最为广泛的是由Montalvo and Reynal-Querol(2005)所构建的极化指数,其计算公式为:

| $ Relpol = 1 - \sum\limits_{i = 1}^N {{{\left({\frac{{1/2{\pi _i}}}{{1/2}}} \right)}^2}{\pi _i}} $ | (2) |

式(2)中,Relpol表示宗教极化指数,πi为第i个宗教的人口比重。

虽然分化指数和极化指数都是测度宗教多样性的有效方法,且在理论上互为补充,但二者存在不同的内涵,其中分化阐述的是某经济体内多个族群(宗教)的影响,而极化则阐述的是族群(宗教)间差异化程度的影响。本文用宗教分化指数和宗教极化指数来衡量东道国宗教多样性水平。

2.宗教相似性

宗教相似性指数用于计算两个随机选择的国家拥有相同宗教结构的概率(Fourie et al., 2014),并以此来衡量不同国家间民众宗教信仰的相似程度。借鉴Helble(2007)、Hergueux(2012)的研究,本文构建的东道国与中国宗教相似性测算公式为:

| $ {\mathop{\rm Re}\nolimits} lsi{m_{i, j}} = \sum\limits_{r = 1}^5 {{r_i} \cdot {r_j}} $ | (3) |

式(3)中,r为主要宗教人口占一国总人口的比重,本文的主要宗教包括:基督教、伊斯兰教、印度教、佛教和犹太教。之所以不将“其他宗教”和“无宗教信仰”类别计入r中,是因为这些类别的宗教人口占比很小,在宗教影响信任和直接投资中意义不大,且可能会在宗教变量的计算中引入噪音(Hergueux,2012)。

3.控制变量

本文的控制变量包括地理距离(Distance)、中国和东道国GDP乘积的对数(Lngdpigdpj)。

(三) 计量模型设定本文采用经典的引力模型来估计中国对外直接投资。早在1994年,Eaton and Tamura(1994)就构建了引力模型来研究国家间的投资问题。Baldwin and Taglioni(2006)在其研究中为克服传统引力模型缺陷所导致的实证估计误差,对投资引力模型进行了校正和优化。在此基础上,Kleiner and Toubal(2010)根据改善后的投资引力模型确立了一套切实可行的理论分析框架。本文借鉴Kleiner and Toubal(2010)的研究,构建如下引力模型:

| $ FOFDI = c \cdot {\mathop{\rm Re}\nolimits} {l^\alpha } \cdot Control{s^\beta } \cdot Dumm{y^\tau } \cdot \varepsilon $ | (4) |

将模型(4)线性化并对FOFDI取自然对数处理后得到引力模型(5):

| $ \ln FOFDI = {\beta _0} + {\beta _1}Rel + {\beta _2}Controls + {\beta _3}Dummy + \varepsilon $ | (5) |

上式中,FOFDI表示中国对东道国的对外直接投资流量,c为常数,ε为随机误差项。Rel为本文的关键解释变量,即宗教变量,具体包括东道国与中国宗教相似性指数、东道国宗教多样性指数。为检验宗教影响投资中是否存在选择偏好效应机制,在后文的实证中将宗教分解为基督教(Christian)、犹太教(Judaism)、伊斯兰教(Muslims)、佛教(Buddhism)和印度教(Hinduism)进行回归。Controls为双边控制变量,参照已有文献(Helble, 2007; Hergueux, 2012),本文控制了一系列国家层面的变量,包括双方GDP的自然对数、地理距离等。Dummy为国家和年份虚拟变量。另外,本模型中各系数的标准差均聚类(cluster)到国家个体层面。

四、实证结果与分析 (一) 描述性统计分析表 1汇报了主要变量的描述性统计结果。表中宗教相似性的标准差为0.019,最小值为0.001,最大值为0.119,说明各东道国与中国宗教信仰相似的程度存在差异,但总体上差异不大。而宗教多样性的分化指数和极化指数整体变化趋势较为相似,但也可以看出各东道国的宗教多样性程度不一样。另外,从东道国宗教的最大族群变量来看,基督教和伊斯兰教的平均值列前两位,说明中国对外直接投资的对象国主要是以基督教和伊斯兰教为最大宗教群体的国家,而投资于以犹太教、佛教和印度教为国内最大宗教群体的东道国数量较少。同时,在变量间的相关性检验中,宗教相似性变量和宗教多样性变量均与OFDI存在正相关关系,在控制变量中,除地理距离与OFDI存在负相关外,其他变量都与OFDI为正相关。此外,方差膨胀因子检验(VIF检验)结果显示,除宗教多样性两个变量的VIF值大于临界值10而有可能出现多重共线性以外,其他变量的VIF值均远小于10,可排除多重共线性问题。考虑到数据中可能存在非平稳序列从而导致伪回归问题,本文对数据进行了面板单位根检验和面板序列相关性检验。面板单位根检验结果显示,所有的统计量均在1%的显著性水平上强烈拒绝存在面板单位根的原假设,认为面板为平稳过程;面板序列相关性检验的结果也在1%的显著性水平上强烈拒绝不存在序列相关的原假设,说明各变量是存在关联的。因此,这两个检验在一定程度上排除了存在伪回归的可能性。①

① 考虑到篇幅限制,相关多重共线性检验、单位根检验和面板序列相关性检验的结果在文中不再附上,感兴趣的读者可以联系作者询要。

| 表 1 主要变量的描述性统计 |

面板回归前的Hausman检验结果表明,固定效应的估计结果比随机效应更适合本文的研究,因此本文采用固定效应对模型(5)进行估计,检验结果见表 2。

| 表 2 宗教与对外直接投资基准回归 |

表中第(1)列为未加入宗教变量的基准模型的估计值,结果两个控制变量均至少在5%的置信水平下显著。随后,在控制第(1)列变量的情况下依次将宗教相似性、宗教多样性变量放入模型中进行回归,结果显示,东道国与中国的宗教信仰相似性对中国的OFDI具有正向影响,但这一影响并不具有统计显著性。而东道国宗教信仰多样性的回归系数在1%的置信水平上显著。表明东道国的宗教多样性程度越高,越有利于中国对该国的投资,这印证了前文提出的假设H2。进一步的,本文将宗教相似性与宗教多样性结合放入模型中进行回归,发现宗教相似性变量的估计系数依然为正,但未通过显著性检验,而宗教多样性变量在1%的置信水平上显著,再次反映了东道国宗教多样性对中国的OFDI具有积极的促进效应。

(三) 内生性检验考虑到基准回归模型可能存在内生性问题,比如,宗教信仰不但会对OFDI产生影响,OFDI也可能会影响到宗教信仰的相似性和多样性。为此,本文选取1900年样本国的宗教信仰作为工具变量来纠正这一问题。按照宗教市场理论,宗教信仰具有很强的代际传递和代际锁定效应。因此,当前的宗教信仰情况深受历史上宗教信仰的影响。另外,由于本文选取的历史上宗教信仰变量统计的时间点为1900年,与本文以2003年为统计起始时间点的OFDI不存在联立性问题,且该变量相对于OFDI具有较强的外生性。因此,以1900年样本国宗教信仰匹配得出的东道国与中国宗教相似性变量和东道国宗教多样性变量是一个较为合适的工具变量。

| 表 3 工具变量回归结果(2SLS估计) |

本文采用Barro公布的1900年世界各国宗教信仰数据匹配出中国与东道国1900年的宗教相似性变量(Relsim1900)和东道国1900年的宗教多样性变量(Relfrac1900)加入模型中进行两阶段最小二乘回归。从表 3列(1)和列(3)第一阶段的回归结果来看,无论是1900年东道国与中国宗教相似性变量还是1900年东道国宗教多样性变量,均与现阶段东道国与中国宗教相似性变量、东道国宗教多样性变量显著正相关,符合本文的预期。在第二阶段回归中,主要变量的估计系数符号与先前的结论一致,表明东道国与中国的宗教相似性未能对中国的对外直接投资起到明显的促进作用,但东道国的宗教多样性确实能够促进中国对外直接投资的增长。另外,工具变量回归的F统计量均大于10,拒绝了存在弱工具变量的原假设。

进一步,本文选取东道国与中国的遗传距离作为工具变量再次进行验证。选取遗传距离作为宗教信仰Ⅳ的主要原因为:第一,宗教信仰存在代际垂直传承性。宗教群体内代际之间的宗教信仰传承与遗传基因存在很大的关系,换言之,子女在父母基因的影响下通常会具有与父母同样的宗教信仰(黄新飞等,2013)。第二,宗教信仰偏好的代际传递机制。即子女对宗教信仰的偏好或者受到父母基因传递的影响,或者是子女对父母的学习模仿而形成。因此,对于东道国而言,遗传基因是东道国宗教多样性延续的重要因素。而对于东道国与中国宗教相似性而言,遗传距离也会影响到双方宗教信仰的相似性,即遗传距离越大,宗教相似度越低。考虑到长期历史状态下由奴隶贸易、殖民历史、移民等可能会导致遗传距离存在潜在的内生性问题(黄新飞等,2013),本文借鉴Spolaore and Wacziarg(2009)的做法,以公元1500年民族间遗传距离作为工具变量,其原因在于东非迁徙距离是公元元年到公元1500年间经济发展成果显著的外生变量,因而将其作为工具变量可减小潜在的内生性偏差(黄新飞等,2014)。这一做法也得到了Ashraf and Galor的认可。

| 表 4 工具变量回归结果(Ⅳ-2SLS估计) |

将Spolaore and Wacziarg(2009)计算出的公元1500年东道国与中国Fst和Nei遗传距离放入模型(5)进行两阶段最小二乘估计,结果见表 4。从遗传距离与宗教相似性第一阶段的估计结果看,1500年东道国与中国Fst和Nei遗传距离的回归系数均为负,虽然未通过显著性检验,但已经非常接近传统的显著性水平,说明了遗传距离越远,东道国与中国的宗教信仰相似性越低的事实。而第一阶段回归中遗传距离与东道国的宗教信仰多样性显著为正,说明遗传基因是影响东道国宗教信仰多样性的重要因素,即双方遗传距离越远,东道国越能够保持其原本的宗教多样性特征。第二阶段的回归结果中无论是东道国与中国宗教相似性的回归系数符号还是东道国的宗教多样性回归系数符号,基本上与原基准回归一致。因此,表 4的工具变量回归结果再次表明了在剔除内生性后,东道国与中国宗教相似性对中国的OFDI没有显著影响,而东道国的宗教多样性则对中国的对外直接投资具有显著的促进效应。

(四) 稳健性检验1.控制相关传导变量

宗教对投资的影响可能会通过其他路径进行传导,例如,国家对宗教的管控程度有可能会影响到东道国与中国的宗教信仰相似性和东道国自身的宗教信仰多样性。若一国对宗教管控较严,那么将不利于新宗教组织的进入与发展,也不利于国家之间宗教文化的交流,进而影响到OFDI。另外,一国是否曾经被殖民也会对该国的宗教信仰结构产生影响,并进一步作用到OFDI。为更有效识别宗教信仰与投资之间的因果关系,本文进一步控制了国家对宗教的管控程度、是否曾经被殖民等可能的传导变量。

| 表 5 稳健性检验:排除其他可能的传导变量 |

从表 5的回归结果来看,在控制了国家对宗教管控程度和殖民历史这两个传导变量及其他控制变量后,OLS及工具变量估计结果显示,东道国与中国宗教信仰相似性、东道国宗教信仰多样性的估计系数符号在方向和显著性水平上与表 2基准回归结果基本一致,表明前文得出的结论是稳健。

2.剔除金融危机影响

2007年爆发的金融危机致使世界上很多国家产生了流动性限制,并使整个全球宏观经济大环境陷入低迷状态,在金融危机爆发后的一段时间内,全球对外直接投资流量出现了断崖式下滑,中国的对外直接投资也受到了严重影响。为验证结论的可靠性,本文参考Hergueux(2012)的做法,用剔除金融危机时段(2007、2008、2009年)后的数据进行重新回归。

表 6的回归结果显示,在剔除金融危机时段数据及控制相关变量后,固定效应与工具变量回归结果均显示,关键解释变量的回归系数符号与表 2一致,即东道国与中国宗教相似性变量未通过显著性水平,而东道国宗教多样性变量至少在10%置信水平下显著。因此,表 6的回归结果再次验证了前文结论的稳健性。

| 表 6 稳健性检验:剔除金融危机影响 |

另外,本文还通过变换关键解释变量的方法来检验研究结论的稳健性,即用宗教多样性的另一种测度方法——极化指数(relpol)来替代分化指数(relfrac)进行稳健性检验。表 7的检验结果依然说明前文得出的结论是稳健的。

| 表 7 稳健性检验:剔除金融危机影响 |

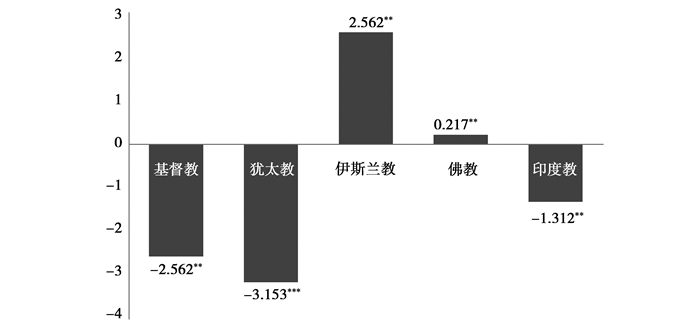

选择偏好效应指宗教信仰通过塑造个体的行为偏好,进而影响到投资者的投资行为。当前,西方学者普遍通过检验宗教对经济态度的影响来验证偏好效应,例如,Guiso et al.(2003)利用世界价值观数据验证了宗教信仰有利于形成“好”的经济态度。而这一结论为偏好效应提供了证据支撑。另一种检验偏好效应的思路则是根据不同宗教教义可能会形成不同的经济行为,进而对经济的影响可能会存在异质性。阮荣平等(2014)根据后一种思路检验了宗教的创业偏好效应。本文采用第二种检验思路,根据样本国的信教人口结构设置虚拟变量①,以此检验选择偏好效应。

① 即若东道国最大宗教群体为基督教,则取值为1,否则为0。以此类推,若东道国最大宗教群体为犹太教,则取值为1,否则为0;东道国最大宗教群体为伊斯兰教,则取值为1,否则为0;东道国最大宗教群体为佛教,则取值为1,否则为0;东道国最大宗教群体为印度教,则取值为1,否则为0。

图 3的检验结果显示,不同宗教信仰对投资的影响具有很大的差异。以基督教、犹太教和印度教为主体宗教信仰的东道国对中国的OFDI有负向影响。而以伊斯兰教和佛教为主体宗教信仰的东道国对中国的OFDI具有正向影响。从影响程度看,对投资负向影响最大的是犹太教,最小的是印度教。犹太教的负向影响程度是印度教的2.40倍,是基督教的1.23倍。另外,伊斯兰教对投资的正向影响是佛教的11.81倍。由此可知,东道国不同主体宗教信仰对中国OFDI的影响无论是在影响方向还是在影响程度上都存在明显的差异。这一结果表明了宗教在影响OFDI过程中存在选择偏好效应。

|

图 3 选择偏好效应 注:图中各宗教类别的影响系数根据模型(5)得出的边际估计结果;***、**、*分别表示1%、5%和10%显著性水平。 |

信任间性效应是指不同宗教群体之间通过构建信任机制来削弱相互间的误解与矛盾,从而降低交易成本。Lee and Park(2015)等根据宗教和跨国贸易数据的研究,发现宗教相似性能够形成“信托机构”,从而降低由文化和制度差异造成的交易成本。这一发现可以视为信任间性效应的证据。但事实上,信任的测度较为困难(郑昊力,2014),且现有文献对宗教群体间信任水平的测度仍然没有很好的解决办法。基于已有研究基础,本文拟从一个新的角度来检验信任间性效应,即引入世界价值观调查数据库(WVS)中各国的信任指数(Trust),并分别和东道国与中国的宗教信仰相似性、东道国宗教信仰多样性作交乘项来考察宗教在不同的信任水平下对投资影响的差异。

表 8的回归结果显示,宗教相似性变量与信任变量交乘项的回归系数在10%的置信水平上显著为负,说明东道国信任水平越高,双方宗教信仰相似性通过信任对投资发挥的促进效应越弱,换言之,若东道国本身已具有较高的信任度,就不那么需要通过宗教相似性来塑造信任以促进双边的投资合作。另外,东道国宗教信仰多样性变量与信任变量的交乘项至少在10%的置信水平上显著为正,表明东道国的信任度越高,信任在东道国宗教多样性促进中国OFDI中发挥的作用更大。也即东道国的宗教多样性程度越高,就越需要通过培养信任关系来推动中国对该国的投资。这一结果验证了宗教在影响OFDI的过程中存在信任间性效应。

| 表 8 信任间性效应 |

制度介导效应是指宗教在影响经济的过程中通过制度发挥作用,即宗教对经济的影响程度可能与东道国制度质量有关。当前检验制度介导效应的大体思路是通过构建宗教变量与制度变量的交乘项来考察,如Hergueux(2012)用宗教多样性变量与腐败变量作为交乘项分析了宗教影响投资的作用机制,发现对腐败管控越严的国家,宗教多样性在投资中发挥的作用越明显。李摇琴等(2016)的研究也得出了类似的结论。这些发现被认为是制度介导效应的直接证据。对此,本文以东道国法制完善指数和腐败监管指数作为东道国制度质量的代理变量,并分别和宗教信仰相似性、宗教信仰多样性构造交乘项放入模型(5)中进行回归,以此来分析宗教信仰在影响中国OFDI过程中是否存在制度介导效应。

表 9的估计结果显示,东道国与中国宗教信仰相似性与制度质量交乘项的回归系数为负,其中宗教信仰相似性与法制完善度的交乘项在5%的置信水平上显著,说明东道国制度质量越高,宗教信仰相似性对中国OFDI的促进作用就越弱,反之,若东道国的制度质量越低,宗教相似性对中国OFDI发挥的促进效应就越明显。这一结论在Greif(1994)的研究中也得到了佐证,他认为,在交易过程中,构建一个正式的机构来维护经济合作需要很高的成本,但相似宗教信仰所具有的共性道德准则可以在一定程度上替代正式机构来维持经济交流的有效运行。因此,在制度相对不完善的国家,由宗教信仰相似性形成的道德准则(也称“非正式制度”)能够弥补制度不完善的缺陷,进而促进中国对这些国家的投资。另外,东道国宗教信仰多样性和制度质量交乘项的系数均呈正值,并至少在5%置信水平上显著。这一结果表明,对于制度相对较完善的东道国而言,东道国宗教信仰多样性对中国OFDI的促进效应更明显。以上分析表明了制度介导效应可能是宗教信仰影响中国OFDI的重要机制。

| 表 9 制度介导效应 |

本文基于中国对外直接投资流量数据和ARDA宗教数据,考察了东道国宗教信仰对中国OFDI的影响。研究发现,东道国与中国宗教信仰相似性对中国的OFDI没有显著的促进作用,但东道国内部存在的宗教信仰多样性则对中国的OFDI有显著的正向影响。使用历史上(公元1900年)样本国宗教信仰匹配出的宗教变量以及公元1500年东道国与中国的遗传距离作为工具变量对模型中可能存在的内生性问题进行修正后,回归结果依然一致,表明东道国宗教信仰与中国OFDI之间确实存在显著的因果关系。进一步的,本文通过控制宗教信仰影响投资的相关传导变量、剔除金融危机影响以及变换关键解释变量等方法进行稳健性测试,发现这一结论依然稳健。

此外,本文对宗教信仰影响中国OFDI的作用机制进行了相关讨论和检验。分析结果表明,宗教信仰可能会通过对价值观的影响来塑造经济行为主体的行为偏好,进而影响经济行为主体的投资选择,导致在对外投资过程中存在选择偏好性;同时,宗教群体之间通过塑造认同感来增强信任机制,进而削弱相互间的误解和矛盾,降低交易成本,从而强化互动与合作;此外,东道国的国家制度或正式机构在宗教信仰影响投资的过程中起到了介导作用,体现为东道国制度越完善,中国与东道国宗教信仰相似性对中国OFDI的促进作用越弱,东道国宗教信仰多样性对中国OFDI的正向影响越明显。

事实上,在一体化背景下,经济与文化的互动不断增强,这改变了自启蒙运动开展以来经济与文化之间长期背离的现象,并使经济学产生“文化转向”的需求,“经济—文化”互动成为全球经济发展离不开的共生范式。本文的研究结论也提醒我们,在开展国际投资与经贸合作过程中,既要重视文化差异,也要重视文化的经济作用。虽然国与国之间存在文化差异,但是我们可以通过识别双边可信赖的文化特质来创建信任基础,进而推进经济合作的开展。

| [] |

陈冬华、胡晓莉、梁上坤、新夫, 2013, “宗教传统与公司治理”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 71-84 页。 |

| [] |

郭云南、王春飞, 2017, “本土宗教、宗族网络与公共财政”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 833-858 页。 |

| [] |

黄新飞、翟爱梅、李腾, 2013, “双边贸易距离有多远?——一个文化异质性的思考”, 《国际贸易问题》, 第 9 期, 第 28-36 页。 |

| [] |

黄新飞、关楠、翟爱梅, 2014, “遗传距离对跨国收入差异的影响研究:理论和中国的实证分析”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1127-1146 页。 |

| [] |

乐君杰、叶含, 2012, “农民信仰宗教是价值需求还是工具需求?——基于CHIPs数据的实证检验”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 67-76 页。 |

| [] |

李摇琴、徐细雄, 2016, “宗教传统、制度环境与地区官员腐败”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 38-53 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2016.10.004 |

| [] |

阮荣平、刘力、郑风田, 2016, “人力资本投资:宗教信仰重要吗?”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1329-1350 页。 |

| [] |

阮荣平、郑风田、刘力, 2014, “信仰的力量:宗教有利于创业吗?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 171-184 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2014.03.132 |

| [] |

阮荣平、郑风田、刘力, 2014, “宗教信仰与社会冲突:根源还是工具?”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 793-816 页。 |

| [] |

谢若龄、吴必虎, 2016, “30年境内外宗教旅游研究综述”, 《旅游学刊》, 第 1 期, 第 111-125 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.01.016 |

| [] |

郑长德、单德朋, 2011, "族群多样性与经济增长——基于经济学视角的综述", 《民族学刊》, 第5期, 第56-61+93页。 |

| [] |

郑昊力, 2014, “信任的测度”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 100-105 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2014.07.008 |

| [] |

Alesina A., Devleeschauwer A., Easterly W., Kurlat S. and Wacziarg R., 2003, "Fractionalization". Journal of Economic Growth, 8(2), 155–194.

DOI:10.1023/A:1024471506938 |

| [] |

Barro R., McCleary R., 2003, "Religion and Economic Growth Across Countries". American Sociological Review, 68(5), 760–781.

DOI:10.2307/1519761 |

| [] |

Baldwin, R. and D. Taglioni, 2006, "Gravity for Dummies and Dummies for Gravity Equations", CEPR Discussion Paper No. 5850.

|

| [] |

Cavalli-Sforza L., Menozzi P. and Piazza A., 1994, The History and Geography of Human Genes, Princeton University Press.

|

| [] |

Dolansky E., Alon I., 2008, "Religious Freedom, Religious Diversity and Japanese Foreign Direct Investment". Research in International Business and Finance, 22(1), 29–39.

DOI:10.1016/j.ribaf.2006.11.003 |

| [] |

Esteban J. M., Ray D., 1994, "On the Measurement of Polarization". Econometrica, 62(4), 819–851.

DOI:10.2307/2951734 |

| [] |

Eaton J., Tamura A., 1994, "Bilateralism and Regionalism in Japanese and U.S. Trade and Direct Foreign Investment Patterns". Journal of the Japanese & International Economies(8), 478–510.

|

| [] |

Fourie, J., J. Rosello and M. Santana-Gallego, 2014, "Religion, Religious Diversity and Tourism", Stellenbosch Economic Working Paper: 09/14.

|

| [] |

Gorodnichenko, Y.and G. Roland, 2010, "Culture, Institutions and the Wealth of Nation", NBER Working Paper.

|

| [] |

Guo R.X., 2004, "How Culture Influence Foreign Trade:Evidence from the U.S. and China". The Journal of Socio-Economics, 33(6), 785–812.

DOI:10.1016/j.socec.2004.09.045 |

| [] |

Guo R.X., 2007, "Linguistic and Religious Influences on Foreign Trade:Evidence from East Asia". Asian Economic Journal, 21(1), 101–121.

DOI:10.1111/asej.2007.21.issue-1 |

| [] |

Guiso L., Sapienza P. and Zingales L., 2003, "People's opium? Religion and Economic Attitude". Journal of Monetary Economics, 50(1), 225–283.

DOI:10.1016/S0304-3932(02)00202-7 |

| [] |

Guiso L., Sapienza P. and Zingales L., 2009, "Cultural Biases in Economic Exchanges?". Quarterly Journal of Economics, 124(3), 1095–1131.

DOI:10.1162/qjec.2009.124.3.1095 |

| [] |

Greif A., 1994, "Cultural Beliefs and the Organization of Society:A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies". Journal of Political Economy, 102(5), 912–950.

DOI:10.1086/261959 |

| [] |

Gruber, J., 2005, "Religious Market Structure, Religious Participation and Outcomes: Is Religion Good For You?", NBER Working Paper.

|

| [] |

Helble M., 2007, "Is God Good for Trade?". Kyklos, 60(3), 385–413.

DOI:10.1111/kykl.2007.60.issue-3 |

| [] |

Hergueux J., 2011, "How does Religion Bias the Allocation of Foreign Direct Investment? The Role of Institutions". International Economics, 128(4), 53–76.

|

| [] |

Iannaccone L., 1997, "Introduction to the Economics of Religion". Journal of Economic Literature, 36(3), 1465–1495.

|

| [] |

Kleiner J., Toubal F., 2010, "Gravity for FDI". Review of International Economics, 18(1), 1–13.

|

| [] |

Lee C.W., 2013, "Does Religion Affect International Trade in Services more than Trade in Goods?". Applied Economics Letters, 20(10), 998–1002.

DOI:10.1080/13504851.2013.770120 |

| [] |

Lee C.W., Park S., 2015, "Does Religious Similarity Matter in International Trade in Services?". World Economy, 39(3), 294–299.

|

| [] |

Lewer J.J., Berg H.V.D., 2007, "Religion and International Trade:Does the Sharing of a Religious Culture Facilitate the Formation of Trade Network?". American Journal of Economics & Sociology, 66(4), 765–794.

|

| [] |

McGuire S.T., Omer T.C. and Sharp N.Y., 2012, "The Impact of Religion on Financial Reporting Irregularities". Accounting Review, 87(2), 645–673.

DOI:10.2308/accr-10206 |

| [] |

Mina, W., 2014, "But Most of All We Love Each Other: Does Social Cohesion Pay off? Evidence from FDI Flows to Middle Income Countries", International Center for Pulicy Working Paper, 14-24.

|

| [] |

Montalvo J.G., Reynal-Querol M., 2005, "Ethnic Diversity and Economic Development". Journal of Development Economics, 76(2), 293–323.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2004.01.002 |

| [] |

Montalvo J.G., Reynal-Querol M., 2005, "Ethnic Polarization, Potential Conflict and Civil Wars". American Economic Review, 95(3), 796–816.

DOI:10.1257/0002828054201468 |

| [] |

Noland M., 2005, "Religion and Economic Performance". World Development, 33(8), 1215–1232.

DOI:10.1016/j.worlddev.2005.03.006 |

| [] |

Spolaore E., Wacziarg R., 2009, "The Diffusion of Development". Quarterly Journal of Economics, 124(2), 469–529.

DOI:10.1162/qjec.2009.124.2.469 |

| [] |

Stark R., Finke R., 2000, Acts of Faith:Explaining the Human Slide of Religion, Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Weber, M., 1930, "The Protestant Ethic and the Spirits of Capitalism", London, Allen & Unwin.

|

| [] |

Williamson O.E., 2000, "The New Institutional Economics:Taking Stock, Looking Ahead". Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613.

DOI:10.1257/jel.38.3.595 |