2012年秋,透过中国中央电视台的直播平台,一句“你幸福吗?”问遍了天南地北的普通老百姓,由此也引发出全国上下对“幸福”这个简单又复杂的概念的探讨和思索。“幸福”(Happiness)或者说“主观幸福感”(Subjective well-being)是人类生活的终极目标之一(Hsee et al., 2008)。在我国,随着物质生活水平的提升,温饱问题得以解决,人们便逐渐开始关注精神福利,重视自身的幸福程度。然而,我国居民的幸福感虽然有所提升,但在整体上与物质丰裕度的不匹配也逐渐凸显。根据世界价值观调查(World Value Survey)的数据,我国居民在1995、2001、2007以及2012年的幸福指数分别为6.83、6.53、6.76和6.85。①虽然前后调查的对象不同,但总体上并未呈现出明显的上升趋势。在此形势下,提高居民的幸福感已经成为决策者必须要认真思考并予以改进的政策目标之一。时任国务院总理温家宝在2010年的《政府工作报告》中明确指出,“要让人民生活得更加幸福、更有尊严”。随后,“幸福”不仅成为了2011年的“两会”热词,更贯穿于我国政府的“十二五”规划纲要当中。

① 数据来源http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp。

影响个体主观幸福感的因素形形色色。现实中,个体存在明显的异质性或差异,这些个体也总是处于特定的社会生活环境和关系网络中。个人因素、环境因素以及二者之间的互动关系都会投射到个体的主观感受中。现有研究发现,个体对幸福感的认知不仅会随着个体性别、年龄、婚姻、受教育程度等个体特征的差异有所不同(Oswald,1997),也会受到职业、工作报酬、失业情况等社会特征的深刻影响(Dolan et al., 2008)。在现有研究的基础上,本文着重考察个体的“外貌”(Physical Appearance)对主观幸福感的影响。

外貌是人的体貌特征的总体概况,包括容貌、形象、体态等多个维度。随着社会形态发展以及个体交往日益频繁,外貌对于整个社会或单独个体都发挥着越来越重要的作用。一方面,从宏观层面来看,在经济社会中形成了诸多以美貌为核心的经济形式。影视娱乐圈是依赖个体美貌创造经济效益的最为典型的一种经济形态。随着人们物质生活水平的提升,对于审美娱乐消遣的诉求越来越强,“粉丝”和大众乐于追捧各色“高颜值”的“男神”或“女神”,并不惜投入大量的精力和金钱,使得娱乐圈成为了美貌与资本的汇聚之地。此外,美貌经济的欣欣向荣在美容消费和整容行业的蓬勃发展中也可见一斑。从世界范围来看,2013年全球共开展了2300万例外科和非外科整容手术。①而在号称“整容天堂”的韩国,每五名首尔女性中就有一人接受过整形,这一比例在美国约为1/20。②而在我国,医疗美容服务消费者的数量也从2005年的100万人迅速增长到2014年的743万人,年复合增长率将近25%,而其行业产值更是从2002年的1680亿元增长到2014年5100亿元。③美容经济正成为继房地产、旅游、汽车、以及电子通讯之后的中国第五大消费热点行业。另一方面,从微观层面来看,好的外貌也往往能为个人带来诸多正向效应。比如,除学历、能力、谈吐之外,面试官往往会较为在意求职者的仪表。容貌还直接决定了个体在婚姻市场上的议价能力:容貌姣好者往往拥有更多、更高质量的追求者。而在西方国家的政治市场上,外貌看来意气风发的政客则容易赢得选民支持。④

① 国际美容整形外科学会(International Society of Aesthetic Plastic Surgery)于2014年7月28日发布的统计数据。

② 数据来自美容整形外科学会的网站:http://www.isaps.org/。

③ 数据来自《中国医疗美容行业研究报告》。

④ 详见Hamermesh(2011)的综述性著作。

“爱美之心,人皆有之”,对姣好容貌的追求一直是人类共同的天性。从生物进化的角度来说,生物体外形的优美代表着健康的身体素质和旺盛的生命力,从而形成生殖优势和自然选择优势。在现代社会文化中,美貌本身即是一种稀缺资源,具备美貌的个体在各式社会交往博弈过程中具备更高的议价能力,从而能够争取更好的机会、占据更多的资源,从而享受所谓的“美貌溢价”(Beauty Premium)。此外,“晕轮效应”(Halo Effect)的作用,也会使人们倾向于认为美貌的个体具备其他优秀的特质,譬如能力更强、性格更好等。这种观点其实也不无道理。首先,俗话说“相由心生”,个体的美貌实际上反映着个体后天形成的气质、修养和素质。其次,美好的外貌需要经营,挺拔矫健的身姿可以反映个体的自制力,而美丽姣好的气色则可以显示出个体健康平和的精神状态。再次,有着美好外貌的个体在生活中能够得到更多的赞赏与鼓励,这也有助于个体更加乐观、健康地成长。综上,我们可以推断,美貌的个体将会由于自身禀赋而得到额外的精神愉悦和满足感,从而更加幸福。

在现有研究的基础上,本文使用中国数据考虑研究美貌在个体精神感知层面的溢价。本文基于中国家庭动态跟踪调查数据的研究证实,在控制了个体的年龄、收入、健康状况、教育水平、访员的固定效应等因素之后,外貌更具吸引力的个体的确拥有更高的幸福感评价。而美貌的这一作用在不同性别、不同年龄段和不同收入群组中均有所差异。渠道分析的结果表明,除了直接影响幸福感之外,外貌还会通过提升个体收入和资产状况间接地影响幸福感。

与现有文献相比,本文的边际贡献体现在如下两个方面。第一,本文是首篇关于容貌与中国人幸福感的中文研究论文。中国人崇尚中庸之道,性格相对谦和内敛,既反对交往过程中的“以貌取人”,也不赞成因自身容貌而“自惭形秽”或“自鸣得意”,但这并不说明外貌问题不重要。本文研究表明,外貌会通过多个渠道直接或间接地影响着中国人的幸福感。第二,本文有效地识别了外貌与幸福感之间的因果关系。由于外貌是问卷调查者对被调查对象的主观评价,不可避免地存在测量误差。我们首先通过访员固定效应控制了不同调查者之间的评价偏差。在此基础上,本文采用之前年份其他访员的评价作为工具变量进行估计,进一步纠正对同一调查个体的评价偏差问题。本文的结构安排如下:第二节为文献综述;第三节是对数据的描述;第四节介绍估计模型;第五节报告估计结果;第六节总结全文。

二、文献综述不同于身高体重,一个人的容貌是难以实现客观量化并精准评估的:不同历史时期人们的审美标准有所不同,如我国唐朝时期以胖为美,而如今许多人则以苗条为美。不同国家不同民族的人们审美标准也不尽相同,如西方人以麦色皮肤为美,而中国人则多以肤白为美。然而,在特定时间点和地域范围内,具有相似文化背景的人群对于美貌的评判标准有着很大程度的相似性,而且这一审美标准随时间的变化是缓慢的(Hatfield and Sprecher, 1986)。这为经济学者们研究美貌提供了基础和可能。

关于“美貌溢价”的研究始于劳动经济学中关于个体收入差异的研究(Hamermesh and Biddle, 1994;Harper,2000)。Hamermesh and Biddle(1994)是在国际顶尖经济学期刊上发表的关注该问题的首篇论文。该文运用了访员对受访者容貌评分并研究发现,在美国职业市场上,相貌不起眼者的收入低于平均相貌者,平均相貌者的收入又低于较好相貌者,并且前一差距大于后一差距。该文证实,美貌能够带来更高的收入,即“美貌溢价”或“丑陋惩罚”的确存在。Harper(2000)基于英国纵向队列数据(longitudinal cohort data)的研究结论与此类似。

后续文献从更多的角度讨论“美貌溢价”。以发色为例,西方人在传统上多以女性的金发为美。研究者发现,金发的女性募款人员会募集到更多的捐款(Price,2008);而金发女性本人及其配偶的劳动报酬都相对比较高(Johnston,2010)。而从个体身材的角度来看,身形高挑能够为个体的就业和收入带来“溢价”,而过胖则会带来“惩罚”(Register and Williams, 1990;Loh,1993;Gortmaker et al., 1993;Averett and Korenman, 1996;Cawley,2004;江求川、张克中,2013)。①特别地,肌肉含量也能够显著提升男性的工资收入(Bockerman et al., 2010)。美貌对管理者同样重要。研究发现,公司的高层管理者更美貌,其营业收入也更高,而这一超额利润由美貌的高层管理人员与公司共享(Pfann,2000)。当然,除了天生既定的身材与相貌之外,后天的修饰与装扮也在较大程度上影响着一个人在他人眼中的美貌程度。研究者证实,美容装扮对于个人收入也有一定的促进作用(Hamermesh et al., 2002)。

① 这可能是由于,身材匀称意味着更强的身体素质和劳动力、更强的自尊心、社交支配优势、更出色的认知能力等。

对于“美貌溢价”产生的原因,以及个人的外貌特征作用于收入的途径,学者们的观点各不相同。其一,学者们认为这是劳动力市场中的一种歧视现象(Gortmaker et al., 1993;Averett and Korenman, 1996;Heckman,1998;Cawley,2004;Markus and Tanya, 2006;江求川、张克中,2013;杨园争等,2017)。譬如,人们会主观地认为肥胖是不吸引人的,而且可能会据此推测认为此人是缺乏自制力的(Gortmaker et al., 1993)。而这种出于人们主观评判的歧视在劳动力市场中可能来自于雇佣者和顾客(Harper,2000)。雇佣者对外貌的偏好和歧视会直接影响就业和工资收入,而在需要与顾客接触的工作中,顾客对外貌的歧视则会通过雇佣者间接作用于应聘者和职员(Biddle and Hamermesh, 1998)。当然,这种基于外貌特征的歧视并不是无条件的。研究者发现,“颜值”对高学历群体的工资没有显著影响(杨园争等,2017)。其二,美好的外貌与更优秀的能力和素质相关(Averett and Korenman, 1996;Markus and Tanya, 2006;Persico et al., 2004;Bockerman et al., 2010)。譬如,青少年时期拥有良好的体貌特征能够影响个体在学校和社团活动中的参与度,进而影响个体的交际能力和人脉积累(Persico et al., 2004)。较好的外貌使得个体表现得更加自信,这会间接提高其收入(Markus and Tanya, 2006)。此外,美貌的人通常具备更好的语言表达能力和社交能力,能够更好地与人(包括雇佣者在内)进行交往,这都有助于提高其收入。②其三,在人与人之间的交换博弈中,美貌的人往往更容易得到他人的信任(Mulford et al., 1998;Wilson and Eckel, 2006)。人们倾向于认为,在外貌上更具吸引力的个体是更加值得信赖的。因此,人们在面对与陌生人进行各种方式的交换博弈时,往往会选择那些更加美貌的对象进行合作。

② Case and Paxson(2008)发现,青少年的身高与认知能力测评得分有着显著的正相关系,而这将在未来为他们赢得更好的工作与报酬。

从上述分析我们可知,良好的外貌有助于个体在各类人际交换博弈中占据优势,③从而通过不同渠道发挥作用进而改善个体的精神状态、提高主观幸福感。而这些渠道均为现有研究所证实,譬如,Oswald(1997)就总结指出,在西方国家,已婚的、高收入的、接受高等教育的、自我雇佣的、或是退休的、白人女性人群拥有更高的主观幸福感,即婚姻状况、收入水平、受教育程度、工作状态等因素(均受个体外貌的影响)都会作用于个体的主观幸福感。这就意味着这些因素将成为外貌影响幸福感的传导渠道。其中,诸多学者都研究讨论了个体的收入水平和经济状况这一因素对幸福感的影响:收入或财富增加将改变消费者的预算约束,通过更优的消费集为个体带来效用和幸福增加,简而言之,更富有的个体会感知到更强烈的幸福感(Blanchflower and Oswald, 2000;Easterlin, 1995, 2001;Frey and Stutzer, 2000)。这里,经济收入主要是通过作用于“生活满意度”影响主观幸福感的(Kahneman and Deaton, 2010)。①

③ 包括求职应聘、竞争升职、婚恋关系、人际交往等等。

① 然而,Easterlin(2001)和Frey and Stutzer(2002)等研究发现,从长期来看,收入的持续增长并不能保证主观幸福感的稳步提升。

基于上文,我们可以得到美貌影响个体幸福感的作用机制。我们认为个体的外貌会通过直接和间接的两种途径形成幸福感的“美貌溢价”。首先一方面是直接途径,美貌的个体往往是自知的,他们意识到自己享有一项稀缺而优于常人的生理禀赋,并会因此而感到愉悦。同时,在人际交往中,美貌会为个体赢得“关注”、“欣赏”、“示好”、“信任”等等情感福利,这又将作用于个体的自我感知,提升幸福感。而另一方面,幸福感的“美貌溢价”也会通过间接途径形成。这就指的是美貌会在社交博弈中为主体带来更优秀的配偶、更高的收入、更高的受教育程度、更好的工作等等,而这些因素终将影响到主观幸福感。这就是美貌借助其他因素传导从而影响个体心理感受的间接途径。

事实上,美貌与幸福感之间的这种影响机制已经得到了学者们的注意。Umberson and Hughes(1987)较早的研究就指出,外在吸引力(physical attractiveness)不仅影响着个人的成就,也与心理健康有着非常密切的关系(psychological well-being)。Hamermesh and Abrevaya(2013)则首次从经济学的角度将外貌与幸福感相联系。他们选取了来自加拿大、德国、英国及美国的六组数据进行回归分析,并且发现,外貌指标每变化一标准差,会给男性带来0.08标准差的幸福感,女性则为0.07标准差。这种幸福感中的“美貌溢价”有一部分是间接产生的,比如,美貌的人会得到更高水平的教育、拥有更好的健康状况、拥有更高的工作收入、找到更优秀且收入更高的配偶等,通过这些途径间接提升个体的幸福感。而在这其中,大多数是非经济性的渠道。

三、数据和描述本文所采用的数据取自北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭动态跟踪调查(Chinese Family Panel Studies,简称CFPS)。作为一项全国性的大规模跟踪调查项目,该调查跟踪收集中国个体、家庭、社区三个层次的数据,覆盖了经济活动、教育成果、家庭关系、人口迁移、个体健康等众多内容。从2008年和2009年在北京、上海、广州开展了测试调查之后,CFPS从2010年在全国大多数地区正式开始实施基线调查,随后,还将继续进行每年一次的跟踪调查。该调查覆盖25个省/市/自治区(除去西藏、青海、新疆、宁夏、内蒙古、海南、香港、澳门、台湾),目标样本规模为16000户,调查对象则涵盖样本家户中的所有家庭成员。CFPS的主体调查问卷依据数据层次的不同,划分为社区问卷、家庭问卷、成人问卷、以及少儿问卷四种类型。本文主要对2012年的调查数据进行估计研究,其中,关于观察对象个体的幸福感、外貌、收入状况、健康状况、婚姻状况等数据来自于CFPS调查的成人问卷部分,而反映观察对象的家户信息、家庭收入和资产的数据来自于家庭问卷部分。后文中所用的工具变量数据则来自于2010年的相应数据。

(一) 研究对象的主观幸福感心理学学者们对主观幸福感进行了定义和诠释。其中,多层次结构模型理论就认为,主观幸福感应当包括积极情感、消极情感、一般生活满意度和具体领域生活的满意度(Diener,1999) ①。而在外国学者的相关研究中,幸福(happiness)和满意(satisfaction)均被用于描述主观幸福感(Hamermesh and Abrevaya, 2013)。本文所选择的CFPS对受访者也进行了诸多方面的调查,包括满意度、幸福度、信心度等等,此类问题的设置方式相似、评分模式相同,彼此之间具有高度的相关性。为了避免被解释变量的繁复和累赘,我们选择了问卷中关于“满意度”的问题数据作为研究对象的主观幸福感的刻画。

① 主观幸福感的多层次理论认为,第一层为主观幸福感;第二层为积极情感、消极情感、一般生活满意度和具体领域生活满意度;第三层为喜悦、满足、充实、有意义等更为具体的部分。

具体地,本文的被解释变量——主观幸福感的相关数据来自于2012年成人问卷中的“行为、精神状态与认知能力”部分的问题:“您对自己生活的满意程度?”。该问题要求受访者在1分到5分的五分量表中评分作答,其中“1分”表示“很不满意”,“5分”则表示“非常满意”,也即该指标数值越大反映观察对象的满意度更强。进行这样的处理,首先可以避免众多高度相关数据对被解释变量的多维描述,避免了估计的含混和复杂。其次,由于积极和消极的情感难以在调查中客观反映,于是我们选择“生活满意度”来刻画个体的主观幸福感,是符合心理学家们的理论模型的。此外,幸福这一概念较为抽象,不同人对同一件事情的评判标准往往大相径庭,很难就是否幸福给出答复。相比较而言,生活满意度的定义较为具体,不同人群的理解偏差相对较小。

(二) 研究对象的外貌根据Hatfield and Sprecher(1986)的调查研究,在特定时间点,具有相似文化背景的人群对于美貌的评判标准有着很大程度的相似性,而且这一审美标准随时间的变化是缓慢的。这为我们对受访者的美貌进行度量和比较提供了基础和可能。本文的核心解释变量即外貌的相关数据来自于问卷中的“访员观察”部分。访员依据自己的观察判断,就“受访者的外貌”进行评分,从1分到7分,分别代表着外貌“很差”到外貌“很好”。本文直接将该项数据纳入估计模型当中。

2012年的CFPS对35720位成人进行了跟踪调查。本文的估计中有两个主要变量分别是受访者的主观幸福感及其外貌评分。因此,我们清理了这些变量缺失或异常的观测样本,共剔除4011个观测样本,最终保留31709个观测值(含16223名女性和15486名男性)。

为了直观地认识个体的主观幸福感及其外貌之间的关系,表 1给出了不同美貌水平个体的主观幸福感的统计特征。可以看到,当外貌评分为1时,主观幸福感最低(均值为2.8968)。随着美貌水平的提高,主观幸福感整体均值也随之上升。当外貌评分最高时,主观幸福感也达到最高值(均值为3.4646)。平均来看,外貌评分每增加1分,主观幸福感将提高0.095,其中,当外貌评分从2提升至3时,幸福感均值变化最为显著,提高了近0.18。

| 表 1 不同美貌水平下的Wellbeing分布 |

根据表 1,我们还可以看出,美貌变量呈明显的左偏态分布。若以4分为中等水平,低于中等水平的观测值只有2548个,占全部样本的8%;高于中等水平的观测值有23178个,占全部样本的79.1%。这印证了文献中关于中国人较少给予他人外貌差评的说法(Hamermesh,2011)。我们认为,这可能是由于中国人受传统儒家文化的影响,较注重内在修养和品德,在他人相貌评价上较为谨慎。即便如此,表 1中美貌这一变量也呈现出了足够多的变化。后文中,为了弱化访员在对外貌进行度量时的误差,我们进一步控制了访员的固定效应。

现有研究发现,外貌与主观幸福感之间的关系在不同群体中并不相同。表 2中,我们按照性别、年龄、收入将样本观测值划分为10组,分别观察不同组别下的样本。进行分组后,主观幸福感的均值随外貌的改善而增加的趋势依然明显。此外,我们还发现,不同特征的样本组群中,美貌与幸福感的关系有所不同。比如,在中等外貌水平及以下,幸福感随着外貌水平上升而提高的速率在不同年龄组和不同收入群组中并不相同。

| 表 2 分组别的美貌与平均幸福感 |

总体上,以上直观分析初步印证了我们的推测:个体的美貌与幸福感之间确实存在有正向关系。然而,要论证二者之间的因果关系,我们还需要控制影响幸福感的其他因素。

四、模型与估计 (一) 模型与变量1.估计模型

影响幸福感的因素有很多,本文旨在研究个体外貌与主观幸福感之间的关系,以及外貌发挥影响的作用渠道。而除了要重点考察的个体外貌之外,还有其他若干变量同样会作用于主观幸福感。特别地,本文的外貌评分为访员的主观判断,评判标准难以实现客观和精准,不同访员其自身的审美偏好也各不相同。此外,调查时访员与受访者接触的过程中,受访者的言谈举止可能给访员留下不同的印象,进而妨碍访员做出客观判断。由于问卷中并没有提供关于访员的更多信息,所以我们借助访员编号控制了访员固定效应。这样,我们以观察对象的主观幸福指数为被解释变量,外貌为核心解释变量,构建了如下的线性估计模型:

| $ Wellbin{g_i} = {\mu _l} + \beta \cdot Beaut{y_i} + {\sum _k}{\gamma ^k}\cdot X_i^k + {\varepsilon _i} $ | (1) |

其中被解释变量Wellbingi是前文定义的被调查个体的主观幸福感指数,Beautyi是对个体i外貌的评价。Xi是控制变量,εi是随机误差项。μl(i∈l)为访员固定效应(interviewer F.E.)。由于访员是按照地域进行顺序编码的,控制该固定效应也就间接控制了观察样本所在的地区固定效应。我们重点关注Beautyi前的估计系数:若β系数显著为正,则表明美貌对于其主观幸福感有着正向的促进作用,也就说明,外貌更具吸引力的个体会享受更高水平的幸福感,从而印证本文的猜测。

2.控制变量

控制变量包括其他影响主观幸福感的个体特征,具体包括有如下变量:

(1) 性别(gender)。在女性和男性之间,可能会由于先天生理条件和后天发展状况的差异,形成不同水平的主观幸福感。比如,男性较女性往往承担更多的责任和压力,女性似乎也因此比男性更加幸福。因此,我们考虑控制性别变量。这一虚拟变量的数据直接取自于CFPS的相应问题,数值0代表女性、1代表男性。

(2) 户籍(urban)。我国社会正处于转型期,对于居民的幸福感,城乡差异(不同的生活环境、不同的生活观念等)自有其不可忽视的意义和影响。研究显示,农村居民的幸福感要强于城镇居民(曾慧超、袁岳,2005;罗楚亮,2006)。①基于此,本文控制了样本的户籍特征。观察样本按照户籍性质可以划分为“城市户口”和“农村户口”。该数据直接取自于问卷信息,得到0代表农村,1代表城市的一组虚拟变量。

① 也有研究认为,城镇居民更加幸福(邢占君,2005)。

(3) 年龄(age)。年龄是最基本的人口特征之一。不同年龄层次的个体处于不同的生命周期阶段当中,面对不同的生活内容并形成不同的人生观价值观。②因此,我们在估计中控制了观察对象的年龄特征,并将年龄的平方项纳入估计模型。在此基础上,后文还将依据年龄进行分组估计讨论。

② 研究者对于这一问题众说纷纭,Blanchflower and Oswald(2000)就提出“U形模型”,即主观幸福感随着年龄的增长先降后升,而最低点大致出现在40岁左右。

(4) 身材特征。身材作为个体的整体外表的重要组成部分,同样会影响到幸福感。现有文献就身材特征对个体就业及工作收入的影响进行了深入探讨。③本文先根据问卷信息中个体的身高(height)与体重(weight)数据计算得出了BMI指数(Body Mass Index),然后以18.5-24.99(正常值)作为标准,形成三组虚拟变量,将低于18.5的BMI值定义为“过轻”(underw),25-28的BMI值定义为“过重”(overw),高于28的BMI值定义为“肥胖”(fat)。

③ 研究发现,协调适中的身材有助于个体获得更好的工作,或获得更高的劳动报酬(Register and Williams, 1990;Loh,1993;Gortmaker et al., 1993;Averett and Korenman, 1996;Cawley,2004;江求川、张克中,2013)。

(5) 健康自评(health)。同样作为个体生理机能的特征,美貌往往意味着机体的健康,而健康也能够进一步改善美貌,二者是相依相成,密切联系的。而健康状况对个体在生活中的种种活动都有着前提性和决定性的意义,从而势必会影响到幸福感。学者们也不约而同地肯定了个体健康状况对主观幸福感的正向作用。更有研究进一步提出,随着年龄的增长,健康对幸福感的影响会越来越大(Larson,1978),特别是个体自评的健康状况(Bowling and Browne, 1991)。④因此,本文中这一变量的数据来源于问卷中的“健康自评”项目,受访者被要求在五分量表进行自评评分,其中,从1分到5分,代表从“非常健康”到“不健康”。

④ 这可能是由于,“自评健康”不仅反映个体客观的健康状况,同时还反映个体主观的感受,进而通过心理渠道作用于幸福感。

(6) 家庭经济状况。最早为经济研究者们所关注的是个体的收入或资产。一方面,优越的经济条件将提高物质生活水平,给个体带来更多的效用享受;另一方面,高的收入水平通常与地位和身份相作用,从而强化个体的的自信。通过物质和心理这两种途径,更高的收入最终会提高主观幸福感。而收入具体是通过作用于生活满意度这一部分,从而影响到个体的主观幸福感(Kahneman and Deaton, 2010)。学者们对收入的幸福效应的研究又可以分为两种,一是绝对收入,二是相对收入。绝对收入理论侧重于解释“Easterlin悖论”,①而本文所研究的对象遍布各个社会阶层,加之中国当前仍属于发展中国家,收入与幸福感的悖论并不是本文的研究重点,因此,我们选用了研究对象的绝对收入数据。这一变量包含了两个方面,一是个体的经济收入;二是家庭的资产(f_eco)和家庭人均收入情况(f_inc)。然而,考虑到个体收入数据中0值较多,而个人收入为0并不能一概而论地解释为经济状况不佳,②因此,本文仅保留家庭资产与家庭人均收入数据,取对数后纳入估计模型。这两项数据是通过进行家户关系数据进行匹配,由其家户所拥有的资产以及经济收入情况数据共同计算得到。

① 收入对于主观幸福感的促进作用可能局限于一定程度以内,当收入增加到一定阈值之后,将无法再提高幸福感,即“Easterlin悖论”。

② 收入为零的研究对象中可能有相当部分属于自我选择而放弃工作机会(譬如,家庭主妇)。

(7) 教育。上文中的综述显示,青少年时期的美貌溢价有助于个体的社团活动表现、人际交往表现、以及学业表现,而受教育水平也将影响到幸福感。一方面,从物质层面而言,高学历一般意味着更高质量的人力资本,随之而来的就是财富与权力,通过带来更大的效用提升幸福感;另一方面,从精神层面而言,教育会与个体的认知能力及素质修养相互促进,通过影响个体的思想观念而影响幸福感。本文把“受教育年限”(edu)这一变量纳入估计,以控制教育程度的作用。

(8) 婚姻状况。这一项反映个体所能获得的最基本的社会支持,个体从中可以获得精神和物质上的支持和帮助,从而有效地增强满意度、积极情感,抑制消极情感。对于成人来说,婚姻状况在很大程度上决定其家庭形态,进而会从物质(配偶的经济状况和收入水平)和精神(与配偶的感情状况)两个层面作用于幸福感。本文对几种婚姻状况进行划分,形成一组虚拟变量“单身”(single)。该变量取1时就涵盖了“未婚”、“同居”、“离婚”和“丧偶”四种状态;取0时就代表“在婚”状态。

(二) 内生性和估计策略本文的估计模型可能存在有内生性问题,主要来源于以下两个方面。首先是双向因果问题。本文旨在探讨外貌对幸福感的影响,但是模型中的被解释变量有可能反过来影响核心解释变量。譬如说,在生活中感到美满幸福的个体,其精神状态也会更加乐观积极,“相由心生”,这就可能使得个体更加意气风发,在整体外表上也更具吸引力。其次,则源于访员对受访者外貌的主观评测偏差。在CFPS调查中,对于受访者容貌的评分由访员一人独立完成,访员自身的审美偏好容易对评测结果产生较大的影响。此外,访员对受访者的外貌评测发生在访谈完成时,访员已与对象有了一定的接触,因此,受访者的谈吐或举止都有可能对访员的相貌评分造成不同程度的影响。

前文通过访员固定效应控制了各个访员之间的组间偏差,但是仍然无法控制每个访员调查对象之间的组内偏差,也无法控制外貌与幸福感之间的逆向因果联系。鉴于此,本文选择通过工具变量的方法来解决内生性问题。具体地,鉴于CFPS是一项跟踪调查项目,因此,我们考虑选择2010年调查中,访员对受访者外貌的评判数据,作为2012年数据的一个工具变量。两年的时间跨度较小,因而受访者在2010年和2012年两年的外貌是高度相关的,而受访者在2010年的外貌既不会直接作用于2012年的主观幸福感,同时也不会受到2012年幸福感的反向作用。①

① 类似地,Hamermesh and Abrevaya(2013)在研究中共处理了六组数据集。对于其中的QOL(The Quality of Life),他们选取在统计幸福感的两年前所调查得到的受访者的外貌作为工具变量;而对于NCDS(British National Child Development Study),则利用了调查对象分别在7岁和11岁时由老师所进行的外貌评测数据。

表 3报告了2010、2012年由不同访员对同一个体的外貌评价得分的对应关系。可见,两次评价的结果虽然并不相同,但仍然具有较高的相关性,尤其是得分为5、6的个体。经计算,两个变量的简单相关系数为0.3546,Spearman排序相关系数为0.3432。

| 表 3 两次外貌评价的对应情况 |

在进行回归估计之前,表 4分性别报告了本文主要变量的描述性统计特征,其中对家庭收入和资产均取自然对数。

| 表 4 数据样本的统计性描述 |

本文的被解释变量是受访者在五分量表中的评分,是从1到5的离散数据。为了与后续的Ⅳ估计进行对比,我们使用最小二乘法进行估计,并在此处报告了标准化的估计结果。同时,主观幸福感的数据排序是有意义的——数字越大意味着主观幸福感的程度越强。鉴于此,我们也选择排序的probit(即ordered probit)模型来进行估计。由前文分析可知,外貌对幸福感的影响在不同性别组群中存在较大差异,我们因而分男、女子样本分别进行回归。表 5报告了基于(1)式的基本估计结果,其中前四列为OLS的标准化估计结果,后两列为Oprobit估计结果。

| 表 5 基本估计结果 |

从第1列的估计结果可以看出,在控制了不受外貌影响而会作用于主观幸福感的基本变量之后,个体的外貌Beauty的估计系数在1%的水平上显著为正。第2列在进一步控制了可能受外貌作用的其他控制变量之后,Beauty的估计系数虽然有所下降,但其依然在1%的水平上显著为正。Beauty对Wellbeing的估计系数在纳入第二组控制变量后出现了明显下降,而这些变量本身对于被解释变量大都有着显著的促进或抑制作用,这说明,美貌所带来的幸福溢价,被健康、收入、教育、婚姻等因素分流。美貌创造幸福感的能力中,有一部分是通过这些中介因素发挥出来的,而在综合考虑了这些中介因素之后,Beauty的估计系数就反映了其本身直接提升幸福感的能力大小。另外,我们可以注意到,3、5列中女性的估计系数相对低于4、6列中男性的估计系数,这说明,外貌为男性带来的幸福溢价要强于女性。这可能是由于,目前在我国,成年男性和女性所扮演的社会角色略有不同。随着时代发展,两性之间更加平等,两者间差异也越来越小,然而即便如此,生理因素以及社会遗留问题使得性别差异依然存在。尤其是在组成家庭后,女性往往更多地倾向于家庭,而男性则承担着更多的事业责任,会参与到更多的社会博弈中,而正如前文所陈述的,美貌的溢价作用在很大程度上就产生于人与人的社会博弈过程中。因此,美貌的男性可能有更多的机会将美貌的价值折现,反映为切实可感的效用。

我们可以通过估计结果解释其经济学含义。从第2列涵盖了所有控制变量的OLS的标准化估计系数中,我们可以了解到,个体的外貌每改善提高1分,其幸福感评价将提高0.072个评分,其作用甚至明显强于个体的家庭人均收入增加所能带来的幸福感提升。

性别(gender)除了会对外貌与幸福感之间的关系造成影响以外,其本身也会对主观幸福感产生作用。在第1、2列中,其估计系数显著为负,这说明,女性比男性更幸福,印证了已有的研究成果。这可能与男性需要承担更多的责任、承受更大的压力有关。Urban的估计系数在控制了所有变量之后显著为负,城镇居民相对于农村居民生活节奏更快、生活压力更大,因而其幸福感感知也更低。在几组报告中,年龄的平方项(age2)的估计系数都显著为正,整体上符合Blanchflower and Oswald(2004)所提出的“U型模型”。但是值得注意的是,虽然年龄(age)变量的估计系数为负,但实际上模型的最低点出现在0到1之间,因此,对于本文的研究对象而言,年龄的增加能够带来幸福感的增加。而关于个体的身材,估计结果并不十分稳健,但仍可以看出,偏瘦会降低人的幸福感,而偏胖可能增强人的幸福感。相对来说,偏胖的个体生活更加富足,身心更加放松,也即所谓的“心宽体胖”,或许能对此现象加以解释。

理所当然的,个体的身体健康状况越好,越容易感到幸福,估计结果中,health的估计系数均在1%的水平上显著为负,很好地体现了这一事实。而家庭人均收入(lnf_inc)和家庭资产(lnf_eco)都会显著地促进幸福感。single的估计系数显著为负,说明单身是不利于个体的幸福感的,相对应的,有稳定的婚姻和家庭则能够显著改善个体的幸福感。而就教育水平来说,仅有第3、5组(均为女性细分)的估计中有显著为负的结果。我们认为,个体的受教育水平,将会改变个体的知识与思维,从而影响其认知能力。对于女性来说,受教育程度越高,使得她们对事物有了超出于一般女性的更深层次、更高视角的理解和认知,因而也就生发出一般女性所没有的苦恼。

(二) 进一步的估计结果依据表 2所列示的结果,可以看到,在不同的年龄阶段或是不同的收入水平之下,美貌的幸福溢价作用是有差异的。为了进一步明确这种差异,并探讨这种差异形成的原因,本文做了进一步的估计。结果如表 6、表 7所示。

| 表 6 按性别和年龄分组的估计结果 |

| 表 7 按收入水平分组的估计结果 |

表 6展示了不同年龄水平下的估计结果。可以看到,相较于男性而言,女性美貌的幸福溢价具有更强的年龄分段效应。其中,美貌的幸福效应在中年龄组中体现得最为明显。对此现象我们解释如下:首先,与男性相比之下,女性的美貌对年龄和时间更为敏感,更容易受到衰老的负向影响,而男性的美貌则相对不敏感。因此,在不同年龄阶段下,女性的外貌会有明显的变化,从而美貌的幸福溢价也随之波动。其次,在16岁至34岁的青壮年时期,人生历程正处于上升发展阶段,事业和家庭才开始逐渐建立,在这样一个动态变化阶段,美貌的幸福效应还未充分显现,总体较弱。而在35岁至48岁阶段,大部分人生轨迹已经确立,无论是在就业和收入,还是情感和家庭方面,美貌的效应都已发挥并显现出来。因此,个体在这个阶段所感受到美貌带来的幸福溢价最为强烈。而在49岁以后,个体步入中老年阶段,容颜逝去,归于平淡,美貌所能发挥的效用自然也就减弱了。

而对于表 7中不同收入水平下的分组估计结果,我们依照个体的家庭人均收入从小而大排列,每20%划分为一组,最后得到五组数据。可以看到的是,第一二组中,美貌的溢价效果要显著强于第四五组,即,同等程度的美貌为较低收入者带来的幸福感的提升要强于较高收入者。以下两个理由可以解释这一现象:其一,对个体来说,高收入同样属于一种稀缺资源,因此它也会从某个角度提升个体在交易中的议价力,从而弱化冲抵美貌的作用。譬如,在婚恋市场中,经济状况更为优渥的个体会更容易找到优秀的配偶,这与前文中阐述的美貌的作用效果相近。其二,高收入本身即已经为个体带来了较大的效用享受和满足,相较之下,美貌所能带来的幸福感的边际效应就不那么明显了。譬如,较低收入的职员可能凭其美貌得到青睐,得到更好的工作机会或报酬,这时,外貌的幸福效应是显著的,然而,对于一个较高收入的高层管理人员来说,仅凭美貌实现大的发展或提升是困难的,或者说凭美貌所能获取的边际效用增加是无足轻重的。

(三) 工具变量估计结果由于双向因果,以及对外貌度量误差,本研究可能存在有内生性问题。本文采用工具变量的估计方法来解决这一问题,所选择的工具变量是受访者在2010年的外貌水平,估计结果列示在表 8中。结果显示,在运用了工具变量法之后,对于不同性别,或是不同年龄层的研究对象,Beauty对于Wellbeing的估计系数大部分都依然在1%的水平上显著为正。这进一步印证了本文的观点,外貌更具吸引力的个体,其自评幸福感更强,因此,前文中所进行的讨论是是稳健而可信的。此外,相较于表 5中基本估计结果来看,表 8中核心解释变量的估计系数有了相当程度的提高,这更说明前文中的估计可能低估了美貌的幸福效应。

| 表 8 两阶段最小二乘估计结果 |

在前文中研究综述的基础上,本文将幸福感的“美貌溢价”的形成归结为两种机制:其一是美貌直接作用于主观幸福感;其二则是通过个体的其他要素间接提升幸福感。也就是指美貌会在社交博弈中为主体带来更优秀的配偶、更高的受教育程度、更好的工作、更高的收入等等,而这些因素终将影响到主观幸福感。因此,在这一部分中,本文将对这些渠道要素进行中介性分析,疏通幸福感的“美貌溢价”的产生机理。

出于概括性和可行性的考虑,本文选择个体的受教育程度和经济状况作为中介变量进行考察。并且应用如下三个估计模型分别对每一项渠道变量进行中介效应分析(Baron and Kenny, 1986):

| $ Wellbeing = \mu + {\beta _1}\cdot Beauty + {\sum _k}{\gamma ^k}\cdot {X^k} + \varepsilon $ | (2) |

| $ M = \mu + {\beta _2}\cdot Beauty + {\sum _k}{\gamma ^k}\cdot {X^k} + \varepsilon $ | (3) |

| $ Wellbeing = \mu + {\beta _3}\cdot Beauty + {\beta _4}\cdot M + {\sum _k}{\gamma ^k}\cdot {X^k} + \varepsilon $ | (4) |

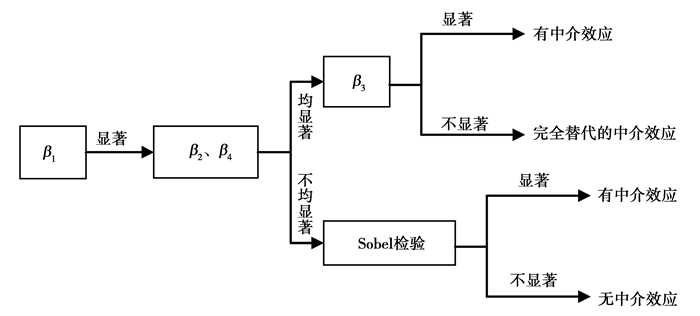

其中,与前文保持一致,Wellbeing为研究对象的主观幸福感指数,Beauty是对个体外貌的评价,Xk则是除所关注中介变量之外的其他各项控制变量(详见表 4,例如户籍、年龄、身材、健康状况、婚姻状况等),μ是固定效应,ε是随机误差项。模型中新增的变量M,就是我们所要分析探讨的中介变量,在本文中即就是反映个体教育水平的受教育年限(edu)、以及反映个体经济状况的家庭收入对数(lnf_inc)和家庭资产对数(lnf_eco)。而模型中的β1、β2、β3、β4、以及γk都是相应变量的估计系数,在这里,我们重点关注四个β系数,并据此判别目标变量是否发挥中介作用。判别规则如图 1。

|

图 1 中介效应判别规则 |

基于图 1,我们对表 9所列示出的估计结果进行分析。显然,对于反映个体经济状况的家庭收入(流量)和家庭资产(存量)要素来说,我们所关注的几个关键系数都是极为显著的。由此,我们推定,个体的经济状况是一项关键的中介变量。具体来说,就是美貌能够为个体带来经济方面的提升,而物质上的充裕富足又将影响个体的精神状态,最终提高其幸福感。然而,受教育年限这一变量的β4系数却并不显著,因此,我们需要对该变量进行Sobel检验,而最终得到的Sobel值也并不显著(p=0.31)。个体的教育程度在外貌与幸福感之间发挥中介作用的设想未能得到数据统计的支持。现实中,教育程度往往取决于个体的智力水平、后天勤奋程度和成长期间的家庭内资源分配,较少受个体外貌特征的左右。因此,本文基本上可以认为,在美貌提升主观幸福感的机制当中,个体的收入和资产状况扮演着极为重要的中介作用,有相当一部分溢价是通过该要素传递的。

| 表 9 中介效应分析估计结果 |

美貌作为一项稀缺资源,能够为个体带来额外的福利。当下,随着社会交往互动的日益频繁,美貌的溢价作用越来越重要。在这样的社会背景和研究背景之下,本文基于CFPS的问卷调查数据讨论了中国居民的外貌对于个体主观幸福感的影响。

本文的研究证实,在控制了年龄、受教育程度、收入等其他影响因素之后,外貌评价高的个体依然会表现出额外的、更高的主观幸福感,即美貌的确能够带来“幸福溢价”。这一结论对于不同地区、不同性别、不同特征的群体是普适的,其结果均是显著而稳健的。文章还通过工具变量估计解决了变量的内生性问题,并且发现经济状况是美貌影响幸福感的一个重要渠道。

提高居民的幸福感已经成为了百姓关注的热点话题、学者研究的重要领域以及政府工作的重要指引。本文的研究揭示了影响居民幸福感的又一渠道:外貌。虽然个体的容貌是天生既定的,但本文提示人们注重仪容仪表,塑造自身良好的整体外貌形象,这将在一定程度上增加个体收入,改善个体的生活状态,进而提高主观幸福感。当然,对决策者而言,要实现“让人民生活得更幸福、更有尊严”的政策目标,除了要倡导注重仪容仪表、乐观向上的生活方式,也要摒除过分“看脸”的社会弊病,消除“以貌取人”造成的人为歧视。

| [] |

高文书, 2009, “健康人力资本投资、身高与工资报酬”, 《中国人口科学》, 第 3 期, 第 76-85 页。 |

| [] |

江求川、张克中, 2013, “中国劳动力市场的'美貌经济学':身材重要吗?”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 983-1006 页。 |

| [] |

罗楚亮, 2006, “城乡分割、就业状况与主观幸福感差异”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 817-840 页。 |

| [] |

邢占军, 2005, 《测量幸福:主观幸福感测量研究》, 北京: 人民出版社。 |

| [] |

杨园争、方向明、郑晓冬, 2017, “劳动力市场中容貌歧视的学历纠正效应研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 71-98 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.03.005 |

| [] |

曾慧超、袁岳, 2005, “2004年中国居民生活质量报告”, 《创造》, 第 4 期, 第 64-64 页。 |

| [] |

Averett S., Korenman S., 1996, "The Economic Reality of the Beauty Myth". University of Wisconsin Press, 31(2), 304–330.

|

| [] |

Baron R. M., Kenny D. A., 1986, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Biddle J. E., Hamermesh D. S., 1998, "Beauty, Productivity, and Discrimination:Lawyers' Looks and Lucre". Journal of Labor Economics, 16(1), 172–201.

DOI:10.1086/209886 |

| [] |

Blanchflower D. G., Oswald A. J., 2000, "Well-being over time in Britain and the USA". Journal of Public Economics, 88(7), 1359–1386.

|

| [] |

Bockerman P., Johansson E., Kiiskinen U. and Heliovaara M., 2010, "The Relationship between Physical Work and the Height Premium:Finnish Evidence". Economics and Human Biology, 8(3), 414–420.

DOI:10.1016/j.ehb.2010.09.003 |

| [] |

Bowling A., Browne P. D., 1991, "Social networks, health, and emotional well-being among the oldest old in London". Journal of Gerontology, 46(1), 22–32.

DOI:10.1093/geronj/46.1.P22 |

| [] |

Case A., Paxson C., 2008, "Stature and Status:Height, Ability, and Labor Market Outcomes". Journal of Political Economy, 116(3), 499–532.

DOI:10.1086/589524 |

| [] |

Cawley J., 2004, "The Impact of Obesity on Wages". Journal of Human Resources, 39(2), 451–474.

DOI:10.2307/3559022 |

| [] |

Diener E., 1999, "Subjective Well-being:Three Decades of Progress". Psychology Bulletin, 125(2), 276–302.

DOI:10.1037/0033-2909.125.2.276 |

| [] |

Dolan P., Peasgood T. and White M., 2008, "Do We Really Know What Makes Us Happy?A Review of the Economic Literature on the Factors Associated With Subjective Well-being". Journal of Economic Psychology(29), 94–122.

|

| [] |

Easterlin R. A., 1995, "Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?". Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1), 35–47.

DOI:10.1016/0167-2681(95)00003-B |

| [] |

Easterlin R. A., 2001, "Income and Happiness:Toward a Unified Theory". Economic Journal, 111(473), 465–484.

DOI:10.1111/1468-0297.00646 |

| [] |

Frey B. S., Stutzer A., 2000, "Happiness, Economy and Institutions". Economic Journal, 110(446), 918–938.

|

| [] |

Frey B. S., Stutzer A., 2002, "What Can Economists Learn from Happiness Research?". Journal of Economic Literature, 40(2), 402–435.

DOI:10.1257/jel.40.2.402 |

| [] |

Gortmaker S. L., Must A., Perrin J. M., Sobol A. M. and Dietz W. H., 1993, "Social and Economic Consequences of Overweight in Adolescence and Young Adulthood". New England Journal of Medicine, 329(14), 1008–1012.

DOI:10.1056/NEJM199309303291406 |

| [] |

Hamermesh D. S., Meng X. and Zhang J., 2002, "Dress for Success:Does Primping Pay?". Labour Economics, 9(3), 361–373.

DOI:10.1016/S0927-5371(02)00014-3 |

| [] |

Hamermesh D. S., Biddle J. E., 1994, "Beauty and the Labor Market". American Economic Review, 84(5), 1174–1194.

|

| [] |

Hamermesh D. S., 2011, Beauty Pays:Why Attractive People Are More Successful, New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Hamermesh D. S., Abrevaya J., 2013, "Beauty is the Promise of Happiness?". European Economic Review, 64, 351–368.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2013.09.005 |

| [] |

Harper B., 2000, "Beauty, Stature and the Labour Market:A British Cohort Study". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62(1), 771–800.

|

| [] |

Hatfield E., Sprecher S., 1986, Mirror, Mirror...:The Importance of Looks in Everyday Life, Albany: State University of New York Press.

|

| [] |

Heckman J. J., 1998, "Detecting Discrimination". Journal of Economic Perspectives, 12(2), 101–116.

DOI:10.1257/jep.12.2.101 |

| [] |

Hsee C. K., Hastie R. and Chen J., 2008, "Hedonomics:Bridging Decision Research with Happiness Research". Perspectives on Psychological Science, 3(3), 224–243.

DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00076.x |

| [] |

Johnston D. W., 2010, "Physical Appearance and Wages:Do Blondes Have More Fun?". Economics Letters, 108(1), 10–12.

DOI:10.1016/j.econlet.2010.03.015 |

| [] |

Kahneman D., Deaton A., 2010, "High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-being". Psychological and Cognitive Sciences, 107(38), 16489–16493.

|

| [] |

Larson R., 1978, "Thirty Years of Research on the Subjective Well-Being of Older American". Journal of Gerontology, 33(1), 109–125.

DOI:10.1093/geronj/33.1.109 |

| [] |

Loh E. S., 1993, "The Economic Effects of Physical Appearance". Social Science Quarterly, 74, 420–438.

|

| [] |

Markus M. M., Tanya S. R., 2006, "Why Beauty Matters". American Economic Review, 96(1), 222–235.

DOI:10.1257/000282806776157515 |

| [] |

Mobius M. M., Rosenblat T. S., 2006, "Why Beauty Matters". American Economic Review, 96(1), 222–235.

DOI:10.1257/000282806776157515 |

| [] |

Mulford M., Orbell J. C., Shatto C. and Stockard J., 1998, "Physical Attractiveness, Opportunity, and Success in Everyday Exchange". American Journal of Sociology, 103(6), 1565–1592.

DOI:10.1086/231401 |

| [] |

Oswald A. J., 1997, "Happiness and Economic Performance". Economic Journal, 445(11), 1815–1831.

|

| [] |

Persico N., Postlewaite A. and Silverman D., 2004, "The Effect of Adolescent Experience on Labor Market Outcomes:The Case of Height". Journal of Political Economy, 112(5), 1019–1053.

DOI:10.1086/422566 |

| [] |

Pfann G. A., Biddle J. E., Hamermesh D. S. and Bosman C. M., 2000, "Business Success and Businesses' Beauty Capital". Economics Letters, 67(2), 201–207.

DOI:10.1016/S0165-1765(99)00255-4 |

| [] |

Price M. K., 2008, "Fund-raising Success and a Solicitor's Beauty Capital:Do Blondes Raise More Funds?". Economics Letters, 100(3), 351–354.

DOI:10.1016/j.econlet.2008.02.028 |

| [] |

Register C., Williams D., 1990, "Wage Effects of Obesity among Young Workers". Social Science Quarterly, 71(1), 130–141.

|

| [] |

Umberson D., Hughes M., 1987, "The Impact of Physical Attractiveness onAchievement and Psychological Well-being". Social Psychology Quarterly, 50(3), 227–236.

DOI:10.2307/2786823 |

| [] |

Wilson R. K., Eckel C. C., 2006, "Judging a Book by Its Cover:Beauty and Expectatios in the Trust Game". Political Research Quarterly, 59(2), 189–202.

DOI:10.1177/106591290605900202 |

| [] |

Young T. J., French L. A., 1996, "Height and Perceived Competence of U.S. Presidents". Perceptual and Motor Skills, 82(3), 1002.

DOI:10.1177/003151259608200301 |