能源对于现代经济增长而言是不可或缺的投入要素。随着能源大量投入使用,环境污染和能源约束问题日趋严重,需要主要依靠节能技术进步的方式降低能源效率。外商直接投资(FDI)作为许多国家尤其是发展中国家获取国际先进技术的重要途径而受到学术界的广泛关注。FDI对能源效率的影响成为能源经济学中很有价值的研究议题之一。其中,外商直接投资的外部性作用——溢出效应,对能源效率的影响作用大小和方向成为重要而亟待探查的研究问题。

在当前的研究中,关于FDI溢出对能源效率的影响存在不同观点。有学者认为,外资的流入刺激和促进了当地的产业结构调整和技术进步,提高了该地区的能源利用效率(齐绍洲等,2011);但也有学者提出相反的观点,认为FDI对当地的经济发展造成了较大的冲击,阻碍了地区产业的转型和升级,形成粗放增长模式的锁定,对能源效率的提升产生负面的冲击(蔡海霞、范如国,2012)。不同地区对FDI溢出的吸收存在较大差异意味着FDI对地区能源效率的溢出可能受到多种因素的影响,或者地区对FDI溢出的吸收有一定的门槛约束。中国作为一个典型的转型经济体,至改革开放30年来经历了显著的内部改革及频繁的外部环境变化,具有独特的制度条件。而现有文献很少有针对性地研究转型经济背景特征下FDI溢出影响能源效率的地区差异性及门槛特征情况。针对现有文献的不足,本文的创新之处有两点:(1)以经济转型的制度特征为出发点,并采用将制度门槛纳入门槛回归模型中,分析了FDI在不同的制度特征下对能源效率的影响及其区域差异性;(2)本文不仅仅分析了FDI在地区内的溢出效应,还从空间角度分析了在地方政府竞争态势的作用下地区间FDI溢出对能源效率的门槛效应。本文的研究为FDI与能源效率之间关系的研究提供了一个较为完善的分析框架,对中国当前经济转型过程中各省域外资选择性引入、获取溢出效应以及节能减排政策的制订有一定的借鉴意义。

二、文献综述及理论分析 (一) 文献综述现有文献中分别研究FDI溢出和能源效率问题的数量及视角十分丰富,然而同时将FDI溢出和能源效率放在一个研究框架下的文献相对较少,且仅仅停留在FDI溢出对能源效率存在直接影响的研究层面。为了深入探讨FDI对能源效率影响的复杂性,结合自身的研究角度和目的,本文重点讨论以下值得关注的方向:

第一是制度因素对FDI溢出影响的研究。在东道国消化吸收FDI溢出的研究上,国际商业(international business)文献强调的资源基础观(resource-based view)认为吸收能力是东道国的人力资本积累和自主研发能力,只有当地区的人力资本水平和技术水平达到一定的门槛时,才能完好吸收FDI溢出。然而,Wang(2009)指出资源基础观是在发达国家的环境下发展的,对于像中国这样的转型经济体,制度基础观(institution-based view)更适合成为指导依据。制度性因素如市场化程度、产业政策以及对外开放力度等对处于转型经济体中的跨国企业行为、跨国企业和本地企业之间的互动模式具有较大影响(Cantwell et al., 2010;Zhu et al., 2013)。一方面,一些专于研究FDI的学者,如蒋殿春(2008)认为以往的研究者忽略了对中国转型经济制度特征的关注,而将人力资本增长、R&D投入等提高经济增长率的因素都归结于FDI技术溢出的贡献,导致对FDI溢出程度大小的估计偏高。这表明经济转型背景下的制度变迁因素约束了外资的外溢效应。另一方面,很多学者开始关注经济转型下的能源效率问题,如唐玲、杨正林(2009)指出工业能源效率变动带有显著的转型特征,表现为开放程度高、竞争充分的行业,其能源效率相对较高,反之,开放程度低且垄断程度高的行业具有较低的能源效率水平。陈诗一(2012)将中国的低碳转型历程归纳为四个阶段,详细地阐述了特定阶段里中国经济增长方式的不同导致能源消耗和碳排放的差异,充分说明研究能源效率的变迁离不开所处的制度环境。然而,鲜有文献探讨转型经济制度特征因素在FDI溢出效应影响能源效率过程中扮演的角色、影响机理及具体门槛约束条件,从而限制了转型经济情境下FDI溢出对中国能源效率影响的识别及合理利用。

第二是FDI溢出对能源效率影响的区域差异性研究。由于FDI具有“污染光环假说”和“污染避难所假说”的双刃剑特征,各个地区如果不能准确认识自身的引资条件而对FDI照单全收,其不但起不到经济增长的引擎作用,反而会给当地带来能源紧缺和污染问题。中国幅员辽阔,不同的区域具有异质的历史条件、经济发展水平、资源禀赋、产业结构、开放程度与政策指导,形成了各自程式化的吸收能力。故不同省份应根据自身特征对FDI进行甄别吸收。在此之前就必须详尽而全面地了解各省是否跨越促使外资产生显著正面溢出效应的门槛条件。以往研究FDI溢出区域差异性的文献较多,但是鲜有关注FDI溢出影响中国区域能源效率,特别是引致该影响变动的制度因素的具体门槛水平的文献。许多关注其他议题的FDI溢出区域差异性文献,有的是通过将中国各省份划分为东、中、西三大地域,得到各大区FDI溢出效果不同的结论,如冼国明、严兵(2006),这种划分方式比较粗略,无法详细了解各省份对溢出的获取情况。Omri(2014)运用动态面板的联立方程模型将65个国家或地区分为高、中和低收入三个子面板,研究其能源消费与FDI溢出的关系,该分组方式也相对单一,不能从多角度多层面剖析该相关关系的成因。在研究能源效率的区域差异性问题上,学者们经常使用非线性计量方法,如汪克亮等(2013)使用环境库茨涅兹曲线分析方法,该方法只是简单引入了影响因素的多次方项,识别出自变量与因变量间的U型、倒U型曲形关系,而不能精确测算出突变点的大小。这些研究文献的不足促使本文采用更为先进、科学的非线性计量模型方法。

第三是FDI空间溢出影响能源效率的研究。越来越多的文献认识到了来自周边邻近省域的FDI空间溢出效应对本地能源效率的跨区域影响,同样未得到一致的结论:陈夕红等(2013)指出FDI经区域梯次溢出对其他地区能源效率有显著的正向影响;而杨骞、刘华军(2014)却认为技术进步因素显著促进了本区域内能源效率水平的提升,而对其他区域产生了负向空间溢出。这些结论的矛盾性暗示了空间溢出效应同样具有一定的门槛约束条件。然而鲜有文献探讨空间溢出的门槛约束条件,或者仍然采用地区内的技术溢出视角来解释地区间溢出的机理。这使得异质性来源(地区内和地区间)的两类FDI交错迷离,空间溢出效应容易被忽视。中国的行政管理呈现区域分散、垂直治理的特点(傅强等,2016),地方政府之间围绕GDP增长展开以争夺流动性资源为主的“晋升锦标赛”,而具体到中国国情,这种流动性资源主要是FDI (陈刚,2009)。地方政府为吸引外资在所管辖的本区域落户,不惜用超发排污许可、少征排污税等手段,导致环境规制“逐底竞争”和“非完全执行”(Wang and Jin, 2007)。这种从自身利益出发进行的无序竞争行为导致环境规制政策的颁布和执行之间存在时滞,从而引发“绿色悖论”(张华,2014),加快了能源的不合理消费,阻碍了能源效率提高。此外,地方政府扭曲环境管制以吸引FDI进入的行为会引起周围区域的连锁反应,造成区域间的经济活动具有明显的空间互动策略性。故有理由怀疑:随着地方政府竞争态势的激烈程度不同,来自周边区域的FDI对本地区的能源效率呈现出不同程度的负面影响。这种跨区域的空间互动性竞争行为为FDI空间溢出效应提供了新的视角。

(二) FDI溢出影响能源效率的制度门槛条件及分析上述文献表明,在经济转型的背景下,由于伴随着剧烈而快速的制度变迁,导致各地区的FDI溢出效应存在一定的门槛约束(蒋殿春、张宇,2008),导致FDI对能源效率的影响在不同制度特征下存在显著的差异。从制度变迁的角度看,其特征可以体现为经济体制的整体转换,是大范围、多领域、系统性的经济制度的变迁,如市场化进程、产业结构调整升级、进出口贸易政策、金融体系效率、产权交易制度、资源分配制度等内容。对FDI技术溢出具有重要影响的制度特征主要为影响转型经济体中的跨国企业行为以及跨国企业和本地企业之间互动模式的因素(Cantwell et al., 2010;Zhu et al., 2013),其作用可总结为三个方面,即驱动FDI发挥效能、引导FDI的产业导向以及FDI流入的难易程度,分别作为中国经济转型过程中具有代表性的制度特征:(1)当代中国的经济转型的实质是由传统的计划经济体制为主导转向以市场经济体制为主导(樊纲等,2011),市场化进程是驱动FDI在经济转型过程发挥其节能效应的重要制度特征因素;(2)以高经济增长目标驱动的产业结构重型化也是转型过程中的关键问题,故调整结构的合理化程度是衡量我国产业结构调整政策影响FDI产业导向的制度特征,也会对其节能效应产生关键作用;(3)对外开放力度是影响FDI流入的难易与质量的制度特征,对FDI与能源效率关系的影响也不容忽视。因此,本文将经济转型作为所研究问题的背景,将选取转型过程中市场化进程、产业结构合理化、对外开放力度三个因素作为制度特征因素,来研究FDI与能源效率之间关系的门槛条件变量,并提出相应假设。

(1) 产业结构合理化。产业结构演进是一个经济增长对技术创新的吸收以及主导产业依次更替,并趋于合理的过程(干春晖等,2011)。产业结构合理化指的是产业间的聚合质量,它一方面反映了产业之间的协调程度,另一方面还反映了资源有效利用的程度,即衡量要素投入和产出结构之间的耦合程度。国内学者对FDI如何影响东道国的产业结构的认识已日渐成熟,但对于产业结构合理化在FDI溢出效应中的作用机理尚鲜有系统的研究。从现有的文献来看,产业结构合理化在FDI溢出中的作用机理主要体现在两方面。一方面,产业结构合理化会提高生产要素(包括能源)在各个产业间配置的效率越高(李科,2013),利于淘汰一些高能耗、高排放产业,对于存在“污染避难所假说””的FDI负面溢出起到减缓的作用。另一方面,产业结构合理化在一定程度上决定了外商投资结构的发展方向,因为我国存在着较高比例的重型化产业,这一类产业的粗放型生产模式导致其成本投入较低,因此会吸引较多的FDI更多地流入这些高能耗的产业部门,通过扩大其规模进一步引致能源消费(李锴、齐绍洲,2011),不利于能源效率的提高。鉴于此,我们提出假说1:

假说1:产业结构趋于合理时,FDI溢出对能源效率产生正面推动作用,相反,产业结构不合理时,FDI溢出会阻碍能源效率的提高。

(2) 市场化程度。制度因素对新兴经济体的影响最为突出,而市场化程度的高低能综合反映一国经济制度建设的完善程度。蒋殿春、张宇(2008)的实证结果表明FDI发生溢出的重要前提之一是东道国具备相对完善的市场机制。只有市场能合理地为新知识和新技术定价,企业才会有足够的动力进行技术模仿或自主研发。另外,在一个制度完善的环境中,内资企业不热衷于政府保护而是平等地与外企竞争,从而有足够大的动力应对挑战并提高生产效率和创新能力,这种有效的市场竞争会挤出无效率的内资企业并改善全行业的能源效率。相反,当一国市场失灵,技术和知识严重贬值,本地企业会倚靠保护政策而持续使用过时的技术和高污染生产方式。这种无效率的市场竞争可能会加速FDI对环境的负面影响,并滋生内外资企业以牺牲环境福利为代价的机会主义行为。由此本文提出假说2:

假说2:一个地区市场化程度相对较高时,FDI对能源效率会产生正面溢出;相反,市场化程度相对较低将导致FDI溢出阻碍能源效率的提高。

(3) 对外开放力度。在经济全球化作用下,外资企业往往倾向于将投资区位选择在开放程度较高的地区,故一个地区的经济开放程度直接关系到该地区能否吸引到高水准的外资进入,从而也必然影响到FDI外溢效应能否得到有效的吸收(Sabirianova,2012)。进出口贸易是中国对外开放的重要组成部分,是内资企业获得技术溢出的另一个渠道。地区通过贸易扩张,尤其是技术贸易使其获取隐含在商品和机器设备中的先进技术,增加了地区的知识存量,有利于提高对外来技术的吸收能力,从而促进能源效率提高。另一方面,对外贸易的迅速发展所带来的副作用,如能源消耗、环境污染问题也日益凸显,巨额的贸易顺差以及出口产品中能源密集型产品的比重大于进口产品的比重造成了对外贸易能源消耗的逆差,节能减排技术的引进速度跟不上对外贸易规模的增长速度(张友国,2009),因而增加了能源消费强度。基于此,本文提出假说3:

假说3:一定的对外开放力度是FDI提高能源效率的前提保证,但随着对外贸易规模的快速增加,FDI溢出对能源效率的作用具有不确定性。

针对以上提出的问题,本文运用非线性计量工具——面板门槛模型(Panel Threshold Model)来测度引发FDI对能源效率地区内和地区间溢出效应变动的制度因素的具体门槛水平。本文拓展了国内对转型经济特征下FDI溢出特征及其对能源效率影响的理论成果,有利于更准确、合理地评价FDI对能源效率的双重作用,对生态文明建设过程中中国各省域外资选择性引入以及获取溢出效应有较好的实践指导作用。

三、面板门槛模型、变量及数据来源 (一) 面板门槛回归模型的构建当不考虑门槛效应时,FDI影响能源效率的简单线性模型设定如下①:

① Hausman检验结果表明本文应将个体效应视为固定效应,因篇幅限制,不再列出检验结果。

| $E{{E}_{it}}={{C}_{i}}+\alpha FD{{I}_{it}}+{{Z}_{it}}\theta +{{\varepsilon }_{it}} $ | (1) |

其中,EEit为i地区在时间t的能源效率;FDIit为i地区在t时间t的外商投资规模,α为FDI对EE的影响系数,即FDI技术溢出大小;Zit为下面要阐述的控制变量;εit为随机误差项。

为了更好地检验FDI对能源效率的作用,需控制其他变量的影响,本文选取以下已经被证实与能源效率有稳定相关关系的因素作为控制变量(范如国、罗明,2014):(1)产业结构升级(INDUS)。产业结构对能源效率有着较大的影响。随着中国经济的快速发展,以满足人们多元化生活需求的第三产业在国民经济中的比重不断增加,这将引导资源要素从高能耗行业转向相对较低能耗的行业,从而推动能源利用效率的提高。产业结构升级衡量的是产业结构向服务化演进的趋势,与前面设定的产业结构合理化不同。(2)能源价格(PRI)。能源价格也是影响能源效率的重要因素。能源的相对价格越高,使用能源的成本也会越高,这样可以提高厂商的节能意识,选用其他可替代的低耗能要素以及采用更为节能的技术提高能源利用效率。(3)能源消费结构(STRU)。不同的能源由于在使用效率、使用成本、使用便捷性等方面存在差异性,使得能源的消费表现为一定的结构性,能源消费结构也直接影响着行业的能源利用效率。因此,Zit=[PRIit, STRUit, INDUSit]为方程的控制变量向量,其参数θ为对应的系数向量。

式(1)考虑的是FDI对能源效率的线性溢出影响,是一种理想情况。而现实宏观经济要素之间往往呈现出非对称、非线性的关系。故计量经济学家开始尝试构建机制转换模型,以揭示不同区制下变量之间的非线性特征。Hansen(1999)提出面板门槛回归模型,并采用Bootsrap方法对门槛效应显著性进行假设检验。该方法可视为分组检验的扩展,组内的观测值是同质的,组间的观测值是异质的。但面板门槛模型相比于分组检验能够避免主观分组标准的误设,保证门槛值的准确性。

具体而言,如果存在一个门槛水平τ,使得对于Xit > τ与Xit ≤τ,FDI的外溢效果会出现显著的差异,则回归模型(1)可相应地变为:

| $ E{{E}_{it}}={{C}_{i}}+{{\alpha }_{1}}FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}>\tau \right)+{{\alpha }_{2}}FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}\le \tau \right)+{{Z}_{it}}\theta +{{\varepsilon }_{it}} $ | (2) |

其中,Xit为门槛变量,I(·)为示性函数。

式(2)实际上相当于一个考虑不同区制影响的分段函数模型。对于Xit > τ时,FDI溢出系数为α1,而当Xit ≤τ时,FDI溢出会发生机制改变,系数变为α2。如果门槛值τ的选择适当,那么模型会取得较好的回归结果。式(2)为仅考虑一个门槛的情况,如存在双门槛,则模型设定如下:

| $ E{{E}_{it}}={{C}_{i}}+{{\alpha }_{1}}FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}\le {{\tau }_{1}} \right)+{{\alpha }_{2}}FD{{I}_{it}}I\left({{\tau }_{1}}<{{X}_{it}}\le {{\tau }_{2}} \right)+\\{{\alpha }_{3}}FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}>{{\tau }_{2}} \right)+{{Z}_{it}}\theta +{{\varepsilon }_{it}} $ | (3) |

如果存在两个以上门槛值,则模型设定依此类推。

(二) 门限回归模型的检验方法在面板门限回归模型设定后,若采用其进行FDI对能源效率影响的实证研究,则需要对门限回归模型进行模型检验,根据Hansen(1999),主要从两个方面进行检验:

(1) 计算门限值τ。如果回归中的τ越接近门槛水平,那么回归模型的残差平方和应该越小。故在实际研究当中,我们可以将样本按门限变量Xit的大小排序,并对模型(4.2)进行回归。对于含有n个样本的模型而言,对应有n个残差平方和S(τ),再利用格点搜索法寻找使残差平方和最小的门限值,即

(2) 如何判断门限模型类型,即门限个数的确定问题。这里采用Hansen(1999)建议的似然比检验进行判定。依次估计线性模型、单门限模型、双门限模型和三门限模型。设上述模型的残差平方和分别为S0、S1、S2、S3,模型的回归方差依次为

本文计量分析的样本包含中国30个省、直辖市和自治区,因部分数据数据缺失暂不考虑西藏自治区和港澳台地区。时间窗口为以1995年至2014年,1994年为起始年份,经变量滞后一期的实际初始年份为1995年。涉及到价格折算问题一律转换成1994年价。相关变量定义如下:

(1) 能源效率(EEit)的测算借鉴Zhou et al.(2012)提出的随机前沿分析(SFA)方法,其测算如下:

假设一个地区投入资本(K)、劳动(L)和能源(E)获得产出(Y),其生产技术可以表示为T={(K, L, E, Y)|(K, L, E)可以生产出Y}。集合T被假定为有界闭集且投入产出满足强可处置性。根据生产效率理论,定义如下基于能源投入的谢泼德能源距离函数(Shephard Energy Distance Function):

| ${{D}_{E}}\left(K, L, E, Y \right)=\text{sup}\{\alpha :\left(K, L, E/\alpha, Y \right)\in T\} $ | (4) |

式(4)反映了当保持集合T内投入产出组合不变时最多能减少的能源消费量。因此,E/DE(K, L, E, Y)可以表示一国或地区理论上最优能源消费量。或者说,最优能源消耗量比上实际的能源消耗量就等于能源距离函数的倒数,即定义为能源效率(EE):

| $ EE=1/{{D}_{E}}(K, L, E, Y) $ | (5) |

为了减少模型误设的风险,将能源距离函数假设成如下超越对数函数:

| $ \begin{align} &\text{ln}{{D}_{E}}\left({{K}_{it}}, {{L}_{it}}, {{E}_{it}}, {{Y}_{it}} \right)={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{K}}\text{ln}{{K}_{it}}+{{\beta }_{L}}\text{ln}{{L}_{it}}+{{\beta }_{E}}\text{ln}{{E}_{it}}+{{\beta }_{Y}}\text{ln}{{Y}_{it}} \\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{KL}}\left(\text{ln}{{K}_{it}}\text{ln}{{L}_{it}} \right)+{{\beta }_{KE}}\left(\text{ln}{{K}_{it}}\text{ln}{{E}_{it}} \right)+{{\beta }_{KY}}\left(\text{ln}{{K}_{it}}\text{ln}{{Y}_{it}} \right) \\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{LE}}\left(\text{ln}{{L}_{it}}\text{ln}{{E}_{it}} \right)+{{\beta }_{LY}}\left(\text{ln}{{L}_{it}}\text{ln}{{Y}_{it}} \right)+{{\beta }_{EY}}\left(\text{ln}{{E}_{it}}\text{ln}{{Y}_{it}} \right) \\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{KK}}{{\left(\text{ln}{{K}_{it}} \right)}^{2}}+{{\beta }_{LL}}{{\left(\text{ln}{{L}_{it}} \right)}^{2}}+{{\beta }_{EE}}{{\left(\text{ln}{{E}_{it}} \right)}^{2}}+{{\beta }_{YY}}{{\left(\text{ln}{{Y}_{it}} \right)}^{2}}+{{\nu }_{it}} \\ \end{align} $ | (6) |

式(6)中,vit是随机干扰项,满足经典假设,即vit~N(0, σμ2)。由于DE(K, L, E, Y)是E线性齐次函数的性质,式(6)可以整理为:

| $ \begin{array}{l} {\rm{ln}}\left( {1/{E_{it}}} \right) = {\alpha _0} + {\alpha _K}{\rm{ln}}{K_{it}} + {\alpha _L}{\rm{ln}}{L_{it}} + {\alpha _Y}{\rm{ln}}{Y_{it}} + \\ {\alpha _{KL}}\left( {{\rm{ln}}{K_{it}}{\rm{ln}}{L_{it}}} \right) + {\alpha _{KY}}\left( {{\rm{ln}}{K_{it}}{\rm{ln}}{Y_{it}}} \right)\\ + {\alpha _{LY}}\left( {{\rm{ln}}{L_{it}}{\rm{ln}}{Y_{it}}} \right){\alpha _{KK}}{\left( {{\rm{ln}}{K_{it}}} \right)^2} + {\alpha _{LL}}{\left( {{\rm{ln}}{L_{it}}} \right)^2} + {\alpha _{YY}}{\left( {{\rm{ln}}{Y_{it}}} \right)^2} - {\mu _{it}} + {\nu _{it}} \end{array} $ | (7) |

其中,μit=lnDE(Kit, Lit, Eit, Yit)≥0,反映了该地区能源利用无效率,则能源效率为EEit=exp(-μit)。这里假设μit服从非负的半正态分布,计算出来的技术效率(technical efficiency)即估计的能源效率EEit。

运用SFA估计能源效率的过程中,产出数据(Y)是各地区实际国内生产总值(GDP);资本存量(K)计算采用“永续盘存法”,根据Kt=(1-δ)Kt-1+It,参考单豪杰(2008)做法,以各省份1978年资本存量作为基期资本存量K0,各省资本折旧率δ参照吴延瑞(2008)计算结果;劳动力(L)采用各省人力资本存量数据,即各省平均受教育年限与当年年底从业人数的乘积;能源消费量(E)是地区能源消费总量。

(2) 外商投资规模(FDIit)为各省实际FDI流量占各省GDP的比重,其中实际FDI流量按当年年均汇率换算为人民币,各省GDP以当年价格计算。

(3) 产业结构合理化指数(SRit)借鉴干春晖等(2011)的做法,结合结构偏离度和泰尔指数,将产业结构合理化指数定义为:

| $ S{{R}_{it}}=\sum\limits_{t=1}^{3}{\left(\frac{{{Y}_{it, j}}}{{{Y}_{it}}} \right)\left| \frac{{{Y}_{it, j}}}{{{L}_{it, j}}}/\frac{{{Y}_{it}}}{{{L}_{it}}}-1 \right|} $ | (8) |

式中,Yit代表产值;Lit代表就业人数;j=1, 2, 3分别代表第一产业、第二产业和第三产业。当经济处于均衡时,各产业部门生产效率是相同的,即Yj/Lj=Y/L,从而SR=0。由此,SR值偏离0值越大,表明产业结构偏离均衡状况越远,产业结构越不合理。

(4) 市场化水平(MARit)。本文以1-(国有及国有控股工业企业总产值/工业总产值来刻画市场化水平)。该指标的数值越大,市场化水平越高。

(5) 开放度(OPENit)用各省当年进出口贸易总额占各省GDP的比重来表示,并作归一化处理。

(6) 能源价格(PRIit)为使用燃料、动力购进价格指数进行计算,指数以1994年为100折算,其中2012年燃料、动力购进价格指数更名为工业生产者购进价格指数。

(7) 能源消费结构(STRUit)选取煤炭占总能源消费的比重来度量。

(8) 产业结构(INDUSit)采用第三产业增加值占地区生产总值比重来表征。

以上数据来自《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》和《中国对外经济统计年鉴》,且均采用绝对值取对数,相对数不取对数的数据处理方法。部分缺失数据用移动平均法填补。被解释变量、核心解释变量、门槛变量及控制变量的描述性统计如表 1所示。

| 表 1 各变量的描述性统计表 |

在测算FDI溢出影响能源效率的门槛效应之前,需要判断门槛模型类型以及计算门槛值。这里采用Hansen(1999)建议的似然比检验进行判定。表 2给出了各门槛变量进行门槛模型检验的统计量、P值,以及在5%显著性水平下的临界值。从表中门槛模型检验结果可知,产业结构合理化和对外开放力度各具有一个门槛值,而市场化程度呈现出双门槛的特征。各变量的门槛值估计值及对应的95%置信区间总结于表 3中。

| 表 2 FDI外溢模型各影响因素的门槛效应检验 |

| 表 3 各影响因素门槛值估计值及95%置信区间 |

表 4报告了各门槛条件作用下FDI对能源效率溢出效应的变化情况。据表 4,各估计方程的R2和F统计量都符合预期,表明模型的设定是有效的。在控制了能源价格、能源消费结构、产业升级后,我们发现:

| 表 4 1995-2014年外溢效应“门槛特征”结果 |

第(Ⅰ)列中FDI溢出在产业结构合理化水平的门槛两侧呈现出不同的影响情况。当产业结构合理化水平低于0.8603,即各产业产出与要素投入比较均衡时,该地区的FDI倾向于提高能源效率但不显著(β=0.0445,p>0.10);而当越过0.8603这一门槛时,即各产业产出与要素投入相对不均衡时,FDI对能源效率产生显著的负向溢出(β=-0.7036,p < 0.01)。我们将这一发现表述为:在产业结构相对合理的地区,FDI溢出效应对能源效率几乎没有影响,而产业结构不合理却是FDI对能源效率产生积极溢出的障碍,即产业结构合理化对溢出的影响表现出“一荣独荣,一损俱损”的特征。这与我们的假设1有一定出入。为什么产业结构的相对合理没有使FDI溢出对能源效率产生明显的积极影响呢?可能的原因是由于第二产业与宏观经济波动的相关性很强,有证据表明产业结构不合理导致的经济波动因素与外资企业的运营风险正相关(Luo,1997),也就是说,外资企业很难避免产业政策扰动经济波动带来的风险。相反,趋于合理化的产业结构能够在总体上起到抑制经济波动的作用。所以,我们认为聚集在第二产业的FDI在产业结构合理化维持的稳健外部环境下,能抵消一部分高耗能的负面影响。第(Ⅱ)列显示的是市场化水平作为门槛变量时FDI溢出情况,FDI对能源效率的溢出弹性由-0.6704转变为-0.2473,最终转变为0.2992,表明了随着市场化进程的不断推进,FDI的效应表现为从市场化程度较低时对能源效率的抑制作用开始减弱,最后转变为市场化程度较高时的显著促进作用(分别是t=-3.01,p < 0.01;t=3.48,p < 0.01)。这一现象验证了假说2,说明完善的市场制度环境是FDI溢出渠道发挥积极作用的重要前提。对外开放力度只有一个门槛值0.0515。当对外开放水平小于0.0515时,FDI对能源效率产生了显著的负面溢出(β=-0.6849,p < 0.01);越过这一门槛后,地区的对外开放力度加大,但并没有给FDI溢出带来明显的开放“红利”。这一结果与前面探讨的产业结构合理化水平影响下FDI溢出的门槛特征很相似,均对FDI减弱负面消极的溢出作用有相应的门槛要求,但不能保证FDI产生正面溢出效果,证实了假设3的推断。对于控制变量,各回归模型中的估计系数变化不大,说明能源价格、能源结构及产业升级对能源效率的影响较为稳定。具体的作用方向和程度是:能源价格每增加一个单位,能源效率显著地提高0.0004%(t=32.9~34.40,p < 0.10);能源结构对能源效率的提高表现出显著的阻碍作用(β=-0.0752~-0.0788,t=-6.29~-5.99,p < 0.01),这是因为本文选取煤炭消费占能源总消费的比重衡量能源结构,故煤炭使用份额越多,能源效率就越低;产业结构升级对能源效率有明显的促进作用,表现为第三产业产值占GDP的比重每提高1%,能源效率提升0.2469%~0.2713%。

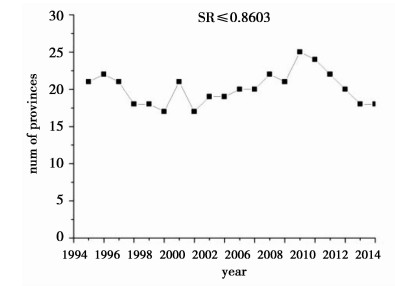

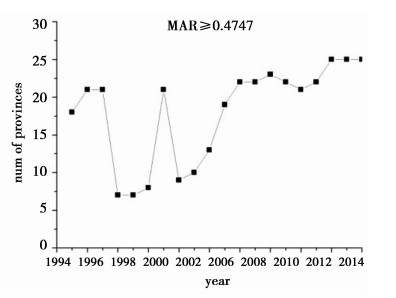

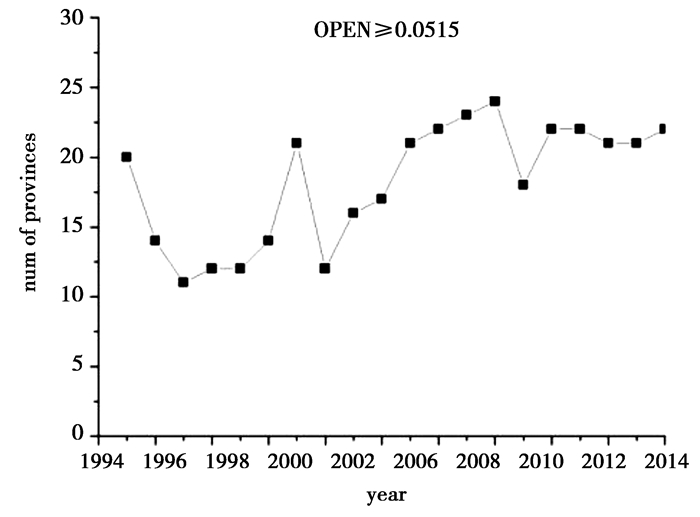

进一步地,为描述各个门槛变量作用下的FDI溢出影响中国能源效率的区域差异性特征,我们绘制了如图 1~图 3所示的样本期内达到各门槛条件的省份(或地区)数量的动态变化情况以及省区划分(总结于表 5)。由表 4及以上阐述可知,产业结构合理化指数小于0.8603的省区(产业结构合理化省区),其FDI溢出效应至少不会引起能源效率的下降。观察图 1中产业结构合理化水平“达标”的省份个数变化,相对于其他两种情况而言,变化幅度相对平稳。2000年之前,产业结构合理化省区的数量逐年下降,在2001年短暂地达到21个后又稳定在18个省份左右,此后保持上升趋势并在2009年达到峰值(25个省区)后又逐年下降,2013年后有持平(18个省区)的趋势,似乎标示着中国产业结构的合理化维度在走下坡路。从表 5中列示的产业结构合理化省区划分来看,包括了所有的东部地区省份以及60%的中部省份,而没有西部地区省份在列①。这意味着中国西部地区相比于东、中部地区而言,产业结构相对单一,部门间资源的配置效率不高,对应的FDI溢出对能源效率产生了显著的阻碍作用。对于图 2,2006年以前,市场化程度大于0.4747的省区(高市场化程度省区)数量呈“W型”变化,振幅较大,而后稳定在22个省区附近,并在2012年达到峰值(25个省区),并保持该水平。从具体省份来看,长期处于高市场化水平的省区仅有8个,分别是天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东。这表明东部沿海且商品经济繁荣的环境更利于促进FDI的积极溢出。对外开放力度大于0.0515省区(高对外开放省区)数量也表现出类似“W型”变动。图 3清晰地反映出2002~2008年间,中国高对外开放省区数量增长较快,原因是2001年11月10日中国加入WTO后极大地促进了进出口贸易往来与外资涌入。然而,2008年之后,对外开放的势头开始减弱,高开放程度省区维持在22个左右,其原因一方面是在2008年发生金融危机后,国际贸易保护主义势头兴起,导致了近些年来中国进出口贸易量呈减缓趋势,另一方面也表明在金融危机后,中国在逐渐理性地看待对外开放规模。观察表 5中对外开放相应内容,目前稳定在高对外开放水平的省区仍是一线城市及东部沿海地区,开放范围仍需扩大。这表明中国现阶段应该在保持其他指标如人力资本和研发投入稳健的基础上,将目光重点投向产业结构合理化水平、市场化程度以及对外开放质量等制度性因素上来。

① 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆11个省市区。

|

图 1 达到SR条件的省区数量 |

|

图 2 达到MAR条件的省区数量 |

|

图 3 达到OPEN条件的省区数量 |

| 表 5 FDI对能源效率产生积极溢出的门槛条件及省区划分 |

在中国经济分权同垂直的政治管理体制紧密结合的模式下,地方政府之间为赢得“晋升锦标赛”采取放松环境规制的手段来争夺FDI等流动性资源,从而引发“绿色悖论”,加剧能源消费。这种跨区域的空间互动性竞争行为为FDI空间溢出效应提供了新的视角。在此,我们通过引入FDI的空间滞后项——表征其他地区的FDI,捕捉在地方政府竞争态势的作用下FDI空间溢出效应对能源效率的影响。同时,为与FDI溢出效应作对比,我们同样考察在产业结构合理化、开放水平、市场化程度影响下空间溢出效应的程度和方向。

在数据、指标选择方面,我们仍然使用1995—2014年期间中国30个省份(或地区)的数据作为检验样本的数据来源。地方政府竞争(LGC)指标借鉴郑磊(2008),选用各省实际利用FDI占全国当年的实际利用FDI总和的份额来衡量。值得注意的是,前文所述的开放水平是衡量某一地区与其他国家的经济、贸易与文化等的交流程度,称为对外开放水平。而此处探讨某一地区与本国范围内的周边区域进行交流互动的情形,若仍用对外开放水平考察地区之间的开放程度则不合逻辑。毛其淋、盛斌(2012)认为一个地区的经济开放往往带有“二重开放”的涵义,即以出口贸易的发展为代表的面向其他国家的对外开放水平和以区域市场整合为代表的面向国内其他地区的区际开放水平。我们借鉴区际开放度(IRO)这一概念,选其表示一国地区间的开放程度。区际开放度指标的构造参照盛斌、毛其淋(2011)提出的区域市场整合测算办法。

在设定模型前,我们首先构建用于衡量其他区域FDI的空间权重矩阵。这里参考林光平等(2006)的做法选取经济空间权重矩阵,这是将地理距离空间权重矩阵与各地区经济的相互影响进行结合,既考虑了地理学第一定律揭示的距离相近的事物之间联系更紧密的自然因素,又考虑了经济活动具有辐射带动作用的人为因素,能比较全面地反映区域之间的相互作用。经济空间权重矩阵W*的设定为:W*=W×E,其中,

我们在前文的模型(2)中纳入FDI的空间滞后项W*×FDI,并选作WFDI为考察的核心变量,检验其在不同的门槛变量的影响下对能源效率的空间溢出效应。调整后的模型为:

| $ E{{E}_{it}}=\alpha FD{{I}_{it}}+{{\beta }_{1}}\times {{W}^{*}}\times FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}>\tau \right)+{{\beta }_{2}}\times {{W}^{*}}\times FD{{I}_{it}}I\left({{X}_{it}}\le \tau \right)+\\{{Z}_{it}}\theta +{{\varepsilon }_{it}} $ | (13) |

其中,Xit∈{LGCit, IROit, SRit, MARit},β捕捉邻近省域FDI对本省域能源效率的大小和方向。各个门槛条件作用下的FDI对能源效率的空间溢出效应的变化情况列示于表 6。

| 表 6 1995-2014年空间外溢“门槛特征”结果 |

在控制了本地FDI对能源效率溢出效应后,观察各门槛值划分区间对应的空间溢出情况会发现,大多数系数是显著的负向估计值。说明在控制了影响能源效率的其他变量下,来自邻域的FDI倾向于阻碍本地区能源效率的提升。具体来看,地区政府之间为争夺流动性资源展开空间竞争是以牺牲能源效率、放松环境规制为代价的。但近年来,随着低碳经济的不断发展,低碳指标也逐步纳入了政府绩效的考核,因此尽管政府竞争强度在不断增加,但对于能源效率而言,政府之间的竞争已经逐步转换成良性竞争,促进了地方政府之间的竞争在提高能源效率方面形成正外部性,使FDI的负向空间溢出会得到一定的缓解。另外,FDI变量的系数同样为负,表明地方政府之间的竞争不仅致使邻近区域的FDI对能源效率产生负向空间溢出,而且对本地区的FDI溢出也产生了消极影响。区际开放度影响下的空间外溢呈现出“线性”变化:随着区域间开放程度的加大,FDI空间溢出从显著的负向(β=-0.5830,p < 0.01)逐渐趋于零(β=0.0020,p>0.10)再转为显著的正向(β=0.5750,p < 0.01),表明地区之间的开放程度越高,即地方保护壁垒越少,越能促进能源效率提高。原因在于,地方保护和市场分割的消除能推进要素市场(如技术市场、中间产品市场等)自由流通,促进资源均衡配置,技术与能源价格得到合理定价,有助于节能技术的推广应用从而提高能源效率。表中第(Ⅲ)列的结果显示,产业结构相对合理(SR < 0.8630)并没有使FDI空间溢出对能源效率产生正面促进作用,但影响程度优于产业结构相对不合理时的空间溢出效果。市场化程度作用下的FDI空间溢出呈现出“先下降后上升”的“U”型变化,且当市场化程度大于较高门槛0.4758时,FDI表现出了显著的空间溢出,即邻近区域对本区域辐射出了明显的正能量。此外,对比FDI地区内溢出(表 4)和地区间溢出(表 6)发挥积极作用所要求的相应门槛条件,我们发现地区间正向溢出的门槛更高,意味着现阶段中国各地区吸收空间溢出的难度较大,仍以获取地区内FDI溢出为主。

六、结论与政策建议本文采用面板门槛回归方法,利用中国1995-2014年间的省际面板数据,从地区内溢出和地区间溢出这两个方面系统分析了FDI溢出影响能源效率的门槛特征,得到如下有价值的结论:

第一,由于中国当前处于经济转型时期,FDI对能源效率的溢出效应受到特定的制度性因素,如产业结构合理化程度、市场化水平及对外开放力度的影响,并具有显著的门槛特征。其中,产业结构合理化程度和对外开放水平影响下的FDI溢出具有相似的情况,即未达到一定门槛时(SR>0.8603和OPEN < 0.0515),FDI溢出阻碍了能源效率的提升;但越过这道门槛后(SR < 0.8603和OPEN > 0.0515),尽管两个因素促使FDI产生一定的正面溢出,但溢出效应并不显著。较高的市场化水平被证明是FDI溢出渠道发挥积极正面作用的前提条件。

第二,中国在近二十年的转型经济期间,转型环境的复杂性和变迁性使得中国各地区对FDI溢出的吸收具有“中国特色”。产业结构合理化省区囊括了所有的东部省份及60%以上的中部省份,而未有西部地区省份。东部沿海及长江经济带具有促进FDI发挥积极溢出的高市场化水平,而剩下70%及以上的广袤地区市场化程度未达到稳定的门槛水平。同样,高对外开放水平省区也集中在东部沿海地带,开放范围不大,对外开放质量问题逐渐受到重视。这表明在当前的形势下,实现产业结构合理化水平、市场化程度以及对外开放质量的区域平衡发展,是提高FDI正向溢出的关键性问题。

第三,地区间FDI溢出(空间溢出)相比于地区内FDI溢出而言更倾向于阻碍本地区能源效率的提升。各地区对来自邻域的FDI空间溢出的吸收和消化也存在相应的门槛特征。地方政府之间对流动性资源的竞争不仅致使邻近区域的FDI阻碍能源效率提升,而且对本地区的FDI溢出也产生了消极影响。地区之间的开放程度越高(区际开放度越高),表明地方保护壁垒和市场分割越少,FDI空间溢出的渠道更畅通,越能促进提高能源效率。此外,根据市场化水平作用下产生的门槛效应来看,FDI地区间溢出比地区内溢出发挥积极作用所要求的市场化程度更高,意味着目前中国区域的市场化程度水平依然较低,导致消化吸收空间溢出的难度较大,因此FDI的技术溢出效应仍主要依靠地区内的FDI溢出。据此,本文在上述研究的基础上,给出如下的政策含义:

第一,为了促进FDI对能源效率起到积极溢出,吸引FDI的战略导向应该是从追求“规模增长型”向“质量效益型”,从“被动接受”向“主动选择”转变。针对中国各地区,特别是大多数内陆省区不同程度地存在有产业结构不合理、市场化程度低、对外开放质量不高的问题,政府应该充分发挥其在招商引资中的环境监管力度,结合当地产业和区位特征提出相应的外商投资负面清单,有效限制FDI流入能耗密集型行业,避免其对当地产业结构造成负面冲击,从而避免FDI溢出对能源效率造成负面影响。

第二,各地区应落实符合自身情况的各项经济发展政策及规划,主动抢抓“一带一路”重大发展机遇,充分发挥自身的比较优势和后发优势,在利用外资溢出实现能源效率提高的进程中,全面提高产业结构合理化水平、市场化程度以及对外开放质量对外经济开放的力度和深度,优化出口结构并提高引资质量。故现阶段应该在保持人力资本和研发投入稳健提高的基础上,重点关注产业结构合理化水平、市场化程度以及对外开放质量的区域平衡性问题,通过实现区域间的平衡发展,有效提高FDI对能源效率的溢出效应。

第三,应积极推进跨区域的良性互动。中国各区域经济增长非均衡发展的状态,归根结底是体制改革进程和开放程度的差异。各区域间要实现经济发展协同,就必须打破地区市场壁垒,加快市场一体化进程,推进要素市场(如技术市场、中间产品市场等)的自由流通,进而建立统一的国内市场。同时,应鼓励跨地区企业之间进行交流合作,促进知识、技术的传播和扩散。确立经济发展示范区域,以带动区域内整体性发展,依次实现中心区域、次级区域和外围区域的良性互动。中央应加快改革“中国式分权”下的激励机制,完善环境绩效考核制度的顶层设计,从而匡正地方政府的竞争行为,引导各地方政府加强利用外资的溢出效应,提高区域间的技术互惠,通过强化区域间的互动,促进FDI对能源效率的溢出效应在地区间实现有效传导,构建具有区域联动的节能降耗体系,实现区域能源经济的可持续发展路径。

| [] |

蔡海霞、范如国, 2011, “FDI技术溢出、能源约束与区域创新产出分析”, 《中国人口·资源与环境》, 第 11 期, 第 50-55 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.11.009 |

| [] |

陈诗一, 2012, “中国各地区低碳经济转型进程评估”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 32-44 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2012.08.014 |

| [] |

陈夕红、张宗益、康继, 2013, “技术空间溢出对全社会能源效率的影响分析”, 《科研管理》, 第 2 期, 第 62-68 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-8611.2013.02.019 |

| [] |

樊纲、王小鲁、马光荣, 2011, “中国市场化进程对经济增长的贡献”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

范如国、罗明, 2014, “中国能源效率演化中的异质性特征及反弹效应影响”, 《经济管理》, 第 6 期, 第 1-12 页。 |

| [] |

傅强、马青、Bayanjargal Sodnomdargia, 2016, “地方政府竞争与环境规制:基于区域开放的异质性研究”, 《中国人口、资源与环境》, 第 3 期, 第 69-75 页。 |

| [] |

干春晖、郑若谷、余典范, 2011, “中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

蒋殿春、张宇, 2008, “经济转型与外商直接投资技术溢出效应”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 26-38 页。 |

| [] |

李科, 2013, “中国产业结构对全要素能源效率的阈值效应分析”, 《管理学报》, 第 11 期, 第 1671-1680 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2013.11.016 |

| [] |

李锴、齐绍洲, 2011, “贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 60-72 页。 |

| [] |

林光平、龙志和、吴梅, 2006, “中国地区经济σ-收敛的空间计量实证分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 4 期, 第 14-21 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-3894.2006.04.002 |

| [] |

毛其淋、盛斌, 2012, “对外经济开放, 区域市场整合与全要素生产率”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 181-210 页。 |

| [] |

齐绍洲、方扬、李锴, 2011, “FDI知识溢出效应对中国能源强度的区域牲影响”, 《世界经济研究》, 第 11 期, 第 69-74 页。 |

| [] |

单豪杰, 2008, “中国资本存量K的再估算:1952~2006年”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 17-31 页。 |

| [] |

盛斌、毛其淋, 2011, “贸易开放, 国内市场一体化与中国省际经济增长:1985~2008年”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 44-66 页。 |

| [] |

唐玲、杨正林, 2009, “能源效率与工业经济转型——基于中国1998~2007年行业数据的实证分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 34-48 页。 |

| [] |

汪克亮、杨力、杨宝臣、程云鹤, 2013, “能源经济效率、能源环境绩效与区域经济增长”, 《管理科学》, 第 3 期, 第 86-99 页。 |

| [] |

吴延瑞, 2008, “生产率对中国经济增长的贡献:新的估计”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 827-848 页。 |

| [] |

冼国明、严兵, 2006, “FDI对中国创新能力的溢出效应”, 《世界经济》, 第 10 期, 第 18-25 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-6964.2006.10.003 |

| [] |

杨骞、刘华军, 2014, “技术进步对全要素能源效率的空间溢出效应及其分解”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 54-62 页。 |

| [] |

张华, 2014, “"绿色悖论"之谜:地方政府竞争视角的解读”, 《财经研究》, 第 12 期, 第 114-127 页。 |

| [] |

张友国, 2009, “中国贸易增长的能源环境代价”, 《数量经济技术经济研究》, 第 1 期, 第 16-30 页。 |

| [] |

郑磊, 2008, “财政分权, 政府竞争与公共支出结构——政府教育支出比重的影响因素分析”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 28-40 页。 |

| [] |

Cantwell J., J.H. Dunning and S.M. Lundan, 2010, "An Evolutionary Approach to Understanding International Business Activity:The Co-evolution of MNEs and the Institutional Environment". Journal of International Business Studies, 41(4), 567–586.

DOI:10.1057/jibs.2009.95 |

| [] |

Hansen B.E, 1999, "Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation, testing, and inference". Journal of econometrics, 93(2), 345–368.

DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |

| [] |

Luo Y., J.J. Tan, 1997, "How much does industry structure impact foreign direct investment in China?". International Business Review, 6(4), 337–359.

DOI:10.1016/S0969-5931(97)00009-7 |

| [] |

Omri A., B. kahouli, 2014, "Causal Relationships between Energy Consumption, Foreign Direct Investment and Economic Growth:Fresh Evidence from Dynamic Simultaneous-Equations Models". Energy Policy, 67(7), 913–922.

|

| [] |

Sabirianova P. K., J. Svejnar and K. Terrell, 2012, "Foreign Investment, Corporate Ownership, and Development:Are Firms in Emerging Markets Catching up to the World Standard?". Review of Economics and Statistics, 94(4), 981–999.

DOI:10.1162/REST_a_00315 |

| [] |

Wang C., A. Boateng and J. Hong, 2009, "What Drives Internationalization of Chinese Firms:Three Theoretical Explanations". Paper apresentado no The 2nd GEP Conference' The Global Financial Crisis, 6(5), 296–302.

|

| [] |

Wang H., Y. Jin, 2007, "Industrial Ownership and Environmental Performance:Evidence from China". Environmental and Resources Economics, 36(3), 255–273.

DOI:10.1007/s10640-006-9027-x |

| [] |

Zhou P., B.W. Ang and D.Q. Zhou, 2012, "Measuring Economy-wide Energy Efficiency Performance a Parametric Frontier Approach". Applied Energy, 90(1), 196–200.

DOI:10.1016/j.apenergy.2011.02.025 |

| [] |

Zhu Q., J. Cordeiro and J. Sarkis, 2013, "Institutional Pressures, Dynamic Capabilities and Environmental Management Systems:Investigating the ISO 9000-Environmental Management System Implementation Linkage". Journal of Environmental Management, 114(4), 232–242.

|