创新能使企业在市场上创造并维持竞争优势。随着经济全球化的发展,以及市场竞争激烈程度和成本等压力的递增,越来越多企业进入国际市场寻求能带来创新优势的机遇和能力。在知识外溢的国际市场中,企业在依靠本土力量进行技术创新的同时,还能借助外部知识存量不断发展,研发国际化活动为企业整合内部和外部知识提升母公司创新能力和绩效提供了优质的平台(Phene and Almeida, 2008)。跨国公司是研发国际化活动的重要行为主体。发达国家企业为争取最大限度地削减成本和提高企业灵活性以及获取国内稀缺资源,已经不再局限于转移生产、制造和销售环节,而是逐渐将高附加值的经济活动比如R&D转移至海外(Nieto and Rodríguez,2011)。现有文献从不同角度关注发达国家企业的研发国际化,如研发国际化的动机(Pearson et al., 1993;Florida,1997)、在海外实施研发活动的能力(Cantwell and Mudambi, 2000)、研发国际化的组织管理(Nobel and Birkinshaw, 1998;Gerybadze and Reger, 1999)以及研发国际化的结果(Penner-Hahn and Shaver, 2005;Rahko,2016),等等。已有研究对于研发国际化的观点大致分为正向、负向或非线性影响创新绩效。

近年来,新兴经济体企业的国际投资行为越来越活跃(Buckley et al., 2007)。Luo and Tung(2007)指出,以中国为代表的新兴经济体企业通过实施研发国际化能够从海外获取先进的技术和知识,以提升母公司创新能力,并实现追赶发达国家企业的目标。中国企业正在加快铺设全球研发网络以提升自身创新能力和绩效,如华为已在俄罗斯、瑞典、美国和印度等国家设立40多个海外研发中心和联合创新中心;中兴已在全球拥有18个研发中心,其中7个全部设在美国或欧洲①。现有文献对中国企业的研发国际化行为和结果进行了探究。如杨震宁等(2010)分析了研发国际化活动的动因;吕萍等(2008)和Liu et al.(2010)等学者对企业研发国际化的组织管理进行了分析;陈衍泰等(2016;2018)研究了中国企业海外研发投资区位选择问题;钟昌标等(2014)、李梅、余天骄(2016b)等学者则对研发国际化的结果进行研究,等等。

① 数据截止日期为2018年2月23日,数据来源于中华人民共和国商务部网站,http://fec.mofcom.gov.cn/article/ywzn/xgzx/guonei/201802/20180202713799.shtml。

新兴经济体的企业进行研发国际化,能够通过整合不同经济体的知识和资源,通过逆向知识转移,提高母公司的创新能力和绩效(Hitt et al., 1997)。基于逆向知识转移的视角,本文认为可立足于现有研究,对研发国际化和创新绩效之间的关系从以下两个方面进行更为深入的探讨:一是考虑企业吸收能力的影响。现有文献从多个角度研究吸收能力,如Bosch et al.(2010)证明吸收能力对创新绩效有促进作用;Wu et al.(2016)发现企业吸收能力能正向调节东道国制度发展和创新绩效之间的关系;王碧珺、李冉和张明(2018)认为成本压力和技术吸收能力影响技术获取型OFDI,等等。但是鲜有文献研究吸收能力对研发国际化和创新绩效之间关系的调节作用。二是考虑地理多样性的影响。决定对外投资企业获取知识和资源程度的关键决定因素是区位选择(Bertrand and Capron, 2015),跨国企业在地理上延伸得越广,越有助于其借助不同东道国(地区)的创新环境反馈至母公司以提升创新绩效(Wu et al., 2016)。现有文献考察了地理扩张对企业国际化和创新绩效的影响(Hitt et al., 1997;Zahra and Hitt, 2000;Wu et al., 2006;Lahiri,2010;Hsu et al., 2016),但地理扩张的变量名称各有不同,如国际多元化(Hitt et al., 1997)、地理多样性(Wu et al., 2016)、地理分散度(Singh,2008)、地理分布(Lahiri,2010)和国际多样性(Zahra and Hitt, 2000;Hsu et al., 2016)①,Phene and Almeida(2008)则引入整合能力(Combinative Capacity)考察了地理分布带来的综合性知识对创新的影响。现有文献对地理扩张的测量方式也不同。Wu et al.(2016)研究地理多样性对东道国制度发展水平和创新绩效的调节作用,且主要基于地理距离测算赫芬达尔指数来近似,没有很好地考虑地理多样性的异质性问题;Berry et al.(2010)也采用赫芬达尔指数测量知识距离。Zahra and Hitt(2000)的国际多样性指标是一个综合性的指标,包涵技术、文化和地理多样性;Singh(2008)采用赫芬达尔指数测算地理分散度指数;Lahari(2010)和Hsu et al.(2016)采用布劳指数测算地理多样性(分布);Phene and Almeida(2008)也采用布劳指数测算企业整合能力。此外,现有文献的研究发现也不一致。例如,Singh(2008)的研究结果为地理分散度与创新绩效负相关;Lahari(2010)的研究显示地理分布与创新绩效之间存在倒U型关系;Hsu et al.(2016)却发现国际多样性对创新绩效的影响是正U型的;Wu et al.(2016)的研究则表明地理多样性正向调节了东道国制度发展水平和创新绩效的调节作用。我们认为现有文献结论不一致,一个重要的原因在于地理多样性与创新绩效之间的关系会受到其他因素的影响,例如海外研发。因此,本文将采用布劳指数测算中国跨国企业的地理多样性并探讨其与研发国际化的交互效应对创新绩效之间关系的影响。

①国际多元化原文为International Diversification,地理多样性原文为Geographic Diversify,地理分散度原文为Geographic Dispersion,地理分布原文为Geographic Distriution,国际多样性原文为International Diversify。

本文试图通过对2011-2017年期间310家沪深两市信息技术业上市跨国企业的年度观察数据进行研究,探讨研发国际化能否提升企业创新绩效以及什么变量能调节两者的关系。本文的主要贡献在于从企业对外部知识吸收、综合和逆向转移的角度,考虑了吸收能力和地理多样性的调节作用,探讨企业海外投资地不同对研发国际化与创新绩效之间关系的影响。

余文结构如下:第二部分基于理论分析提出研究假设;第三部分介绍研究设计和过程,包括样本选择、研究方法的确定和变量设计;第四部分报告实证结果并进行分析;第五部分为研究结论与启示。

二、理论分析与研究假设在解释研发国际化与母公司创新绩效的关系方面,目前还没有一个单一的理论基础。早期文献中关于企业的投资发展路径理论认为跨国投资活动源于企业的R&D行为(Dunning,1998),该理论仍是在OLI范式的框架下探讨跨国投资区位选择的决定因素,认为企业通过R&D能够建立优势,进而实行跨国扩张。近年来,国际商务领域的研究逐渐意识到跨国投资反过来也会影响企业的R&D行为,特别是对于新兴市场企业,在本国(地区)很难建立研发优势,国际化就成为一个很好的战略选择。学者们也在尝试提出相关理论和解释。Mathews(2006)提出的LLL框架(Linkage-Leverage-Learning Framework)在一定程度上更好地解释了新兴经济体企业的跨国投资行为,根据该框架,新兴经济体企业实行国际化的起因是它对外部资源的关注,而国际化行为也反过来影响了企业的R&D。Luo and Tung(2007)的跳板理论则认为新兴市场国家企业自身并没有什么优势,而国际化(包括研发)可以作为一个跳板,从而达到通过学习进而提升企业自身能力的目的。

“逆向知识转移”作为国际化研究的一个热点,也为研发国际化和创新绩效之间的关系提供了解释。相关文献认为跨国子公司可从技术溢出中获取知识并逆向转移至母公司(Jaffe et al., 1993;Potterie and Lichtenberg, 2001),且关注点从跨国公司的地理区位选择过渡到将跨国子公司的地理分散视为获取知识并进行逆向转移的主要源泉(Henderson et al., 2005)。跨国研发活动有助于子公司在东道国获得技术知识等无形资产,并通过逆向知识转移来影响母公司的创新绩效,其原理是子公司充当“倾听者”,捕捉来自国外的先进知识,然后通过将其转移回母公司以提高创新(Wu et al., 2016)。基于地理位置优势,子公司能更轻易地获取东道国外溢的先进技术知识,通过对当地所获知识的内部化,子公司能通过知识的逆向转移把积累和创造的知识和能力传向母公司。

新兴经济体企业的研发国际化有助于企业快速获取外部新技术和知识,并逆向转移至母公司,提升创新能力和绩效。现有文献已考察中国企业研发国际化行为,且发现研发国际化能提升母公司创新绩效(李梅、余天骄, 2016a, 2016b;Peng et al., 2017),其机理在于战略资产寻求动机的海外扩张能通过逆向知识转移回馈母公司(Peng et al., 2017),而海外子公司从东道国(地区)吸收和利用知识外溢的能力对母公司创新质量有显著影响(Phene and Almeida, 2008)。以其他新兴经济体跨国企业为研究对象的文献也重点讨论了逆向知识转移及其影响因素,如Nair et al.(2015)研究发现印度跨国企业通过海外扩张能接触到更完备的R&D知识体系并将其逆向转移至母公司,其中吸收能力是关键决定因素;Silveira et al.(2014)指出巴西跨国企业的子公司总体上更倾向于将中低水平的技术和知识进行逆向转移,且逆向知识转移受到海外子公司的自主性能力和在东道国(地区)的R&D网络嵌入的影响, 等等。随着研发国际化的不断展开,子公司向母公司的逆向知识转移正逐渐增多。

现有文献已经指出,在逆向知识转移的过程中,吸收能力是很关键的因素,但对于中国企业海外研发的相关研究目前还没有关注到这一点。此外,在逆向知识转移的框架下,关注点已从区位分布转为地理分散带来的知识网络架构,但已有研究并没有仔细讨论地理分散的优劣势。因此,下文将以逆向知识转移为理论基础,从子公司在东道国(地区)的研发活动出发,提出三个主要假设来探讨以中国为例的新兴经济体企业研发国际化对创新绩效的影响以及吸收能力和地理多样性对两者之间关系的调节作用。

(一) 研发国际化与企业创新绩效随着经济全球化的加速,越来越多的企业进行研发活动的国际扩张,以寻求本国(地区)以外的知识和技术能力(Dunning and Lundan, 2009)。目前对于研发国际化的研究更多集中于发达国家企业,而对新兴经济体企业的海外研发活动研究较少(Awate et al., 2015)。然而,研发国际化活动却为这些处于“技术跟随者”和“市场后入者”的新兴经济体跨国企业提供了良好的契机(李梅、余天骄,2016b),使得它们能够吸收海外先进的技术知识和经验并逆向转移至母公司,提升母公司的创新能力和绩效(Peng et al., 2017;Nair et al., 2015)。

现有文献对研发国际化与企业创新绩效间影响的关系仍存在争议。部分研究发现研发国际化活动有利于企业创新绩效的提升(Awate et al., 2015;Iwasa and Odagiri, 2004;Cantwell and Mudambi, 2005)。也有研究表明外来者劣势及环境不适应等因素可能会影响开展研发国际化活动跨国公司的表现(Schmidt and Sofka, 2006;Singh,2008);还有学者得出两者之间存在非线性关系的结论(Lahiri,2010;Hsu et al., 2015)。对于中国这样的新兴经济体,虽然海外研发扩张起步较晚,但相关研究也逐渐增多。国内学者如钟昌标等(2014)和李梅、余天骄(2016b)的研究支持研发国际化对企业创新绩效的正向影响。

事实上,新兴经济体跨国企业也正在迅速进行研发活动的海外扩张并构建全球研发网络。因为对于多数新兴经济体企业而言,母国制度通常不足以为企业创新提供有效的支撑,而向制度更完善的发达国家(地区)进行海外研发扩张是这些企业增强创新力的一个途径(Peng et al., 2008),可以帮助新兴经济体跨国企业直接绕过母国制度的约束(Hsu et al., 2015),进入发达国家市场。比较而言,发达国家(地区)的市场运作更透明,并且能为跨国企业的研发活动提供更好的知识产权保护(Wu et al., 2016)。这些优势有利于跨国企业更好地进行跨国研发布局和创新活动,最终提升母公司创新绩效(Chen et al., 2012;Wu et al., 2016)。

具体来看,新兴经济体企业海外研发活动对母公司创新绩效的提升路径表现为:第一,研发国际化能使企业获取一些只在特定地理区域才能得到的具有内隐性和粘性特点的相关知识,子公司吸收和整合知识后可以更好地适应特定的市场需求(Phene and Almeida, 2008)。研发国际化程度越深越能获取更多先进知识,母公司将获得更好的创新绩效。第二,企业在海外设立或收购的研发子公司能利用不同国家特定的市场优势,获取更加丰富的创新资源,有利于企业运用互补性研发资源进行创新(Kafouros et al., 2008)。跨国企业不仅可以设立或收购研发子公司,还可以通过建立研发联盟促进创新(Hitt et al., 1997),这种方式可以降低获取高素质人才和开发新知识的交易成本。第三,跨国企业的海外研发活动面临外来者劣势问题(Schmidt and Sofka, 2006;Singh,2008),外来者劣势抑制了企业吸收和利用外部知识的能力,但是却会促使子公司转而在海外市场开发新技术和知识(Chen et al., 2012),不断提高自身创新力,以提升企业竞争力。

诚然,研发国际化活动也会给新兴经济体企业创新带来不利影响。企业进入不熟悉的海外环境进行研发会带来不确定性和风险,此外企业吸收能力不足和沟通协调成本等也不利于企业的研发国际化活动。综合来看,中国企业研发国际化尚处于起步阶段,数量不多,基本不存在协调成本,总体上所带来的效益大于成本。

基于以上分析,文章此处提出如下假设:

H1:研发国际化对企业创新绩效有正向影响,即研发国际化能促进企业创新绩效的提升。

(二) 企业吸收能力的调节作用Cohen and Levinthal(1990)首次提出吸收能力的概念,将其定义为“企业认知新的外部知识的价值从而将其吸收和应用于商业目的的能力”,并指出吸收能力对创新能力起重要作用,其过程为“认知-吸收-应用”。Zahra and George(2002)重新构建了吸收能力的概念框架,认为企业的吸收能力是“潜在的吸收能力-实现的吸收能力”的一个动态过程,其中潜在的吸收能力包涵获取和吸收外部知识,而实现的吸收能力包涵对知识的转换和开发利用。Todorova and Durisin(2007)在前两篇经典文献的基础上,进一步地提出了吸收能力与绩效的互动框架,认为吸收能力的框架可概括为“认知其价值-获取-吸收和转换的动态互动-利用”,并将吸收能力细化为获取、内化、转化与应用四种能力。综合上述文献,本文认为吸收能力的概念框架可为“认知-获取-吸收-转换-内化-开发利用”的一个过程。

研发国际化活动有助于子公司获得东道国(地区)高质量的技术知识和资源,同时也带来了挑战,研发国际化的实施过程要求企业具备一些特定的能力,其中吸收能力是重要决定因素(Ito and Wakasugi, 2007),吸收能力较强的企业能在类似的外部知识环境中给企业带来更大的竞争优势从而在创新中打败竞争对手。吸收能力可以更有效率地管理内部和外部知识,并进一步促进创新绩效(Escribano et al., 2009)。现有文献已经验证了吸收能力对创新绩效的促进作用(Todorova and Durisin, 2007;Escribano et al., 2009;Bosch et al., 2010;Wu et al., 2016)。然而,关于吸收能力能否调节研发国际化与创新绩效的研究较为缺乏。不过,陶峰(2011)曾发现吸收能力能正向影响知识溢出和创新绩效的关系,Wu et al.(2016)也指出吸收能力对企业国际化和创新绩效之间的关系存在正向调节作用。

本文认为对于新兴经济体的跨国企业来说,企业吸收能力能够影响研发国际化和创新绩效之间的关系。理由在于:首先,研发活动不仅可以创造新的知识,也可以增强企业吸收外部知识的能力(Cohen and Levinthal, 1990),吸收能力较强的企业能够提高创新搜寻的效率、更好地理解整合企业内外部知识并加以应用(Bosch et al., 2010),吸收能力不同企业创新绩效也不同(Escribano et al., 2009);其次,新兴经济体跨国企业实施海外研发也可以通过建立研发联盟和在当地进行产学研合作等方式。建立研发联盟和研发网络是企业吸收能力的另一种机制呈现,嵌入程度越好,吸收能力越高,也越能提高逆向知识转移的程度和创新绩效(Sofka,2008);产学研合作也有助于提升企业对外部知识的吸收能力,进一步提高创新绩效(Escribano et al., 2009)。再次,新兴经济体企业向发达国家(地区)实施海外扩张时,这些国家(地区)的制度更为完善(Peng et al., 2008),制度的不同会产生压力和不确定性。较强的吸收能力有助于企业更快地感知变化和更好地应对压力,从而降低其面临的不确定性(Wang et al. 2012)、提升创新绩效(Wu et al., 2016)。最后,吸收能力也体现为企业自主学习能力,帮助企业获取新知识并应用新知识开发新知识和技术(March,1991),新兴经济体企业在海外研发扩张过程中,吸收能力不仅可以更快提升知识的获取,也可以帮助企业更快开发出“世界性新技术”(Kriz and Welch, 2018),提高创新竞争力和绩效。

据此,文章此处提出如下假设:

H2:企业吸收能力正向调节研发国际化对企业创新绩效的影响。企业吸收能力越强,研发国际化对企业创新绩效的促进作用越大;反之亦然。

(三) 地理多样性的调节作用随着全球化进程加速,中国企业越来越倾向于从全球获取创新资源以建立战略优势(李梅、余天骄,2016b)。国际化扩张能为企业跨国获取国内难以获取的异质性知识,提升企业创新能力和绩效(Hitt et al., 1997;Kafouros et al., 2008)。现有文献探讨了研发国际化的地理分布对创新绩效的影响,但没有探讨地理多样性如何影响海外研发行为与创新绩效之间的关系。Wu et al.(2016)虽然将地理多样性作为调节变量,却是考察其对东道国制度发展和母公司创新绩效之间关系的影响。此外,现有文献对地理多样性与创新绩效之间关系的影响没有一致结论。一部分学者认为地理多样性促进了创新(Phene and Almeida, 2008;Cantwell and Mudambi, 2005);也有学者发现海外研发的地理分散度抑制了创新的平均价值(Singh,2008);Lahari(2010)和Kafouros et al.(2008)发现地理多样性和创新绩效之间关系呈倒U型,而Hsu et al.(2016)的研究却表明地理多样化与创新绩效之间呈现U型关系。

如中国这样的新兴经济国家的企业,正在越来越多地实施海外研发扩张,以期从海外获取先进的知识和技术提升母公司创新能力(Luo and Tung, 2007)。但是新兴经济体企业的海外地理扩张对研发国际化和创新绩效的影响并不乐观。一方面,对于大多数企业来说,进入新的国际市场能够获取最为多样性的知识(Zahara and Hitt, 2000)。当新创企业进入更广泛和更具多样性的国际市场,他们学习和吸收更深更广技术的能力也随之提升(Zahara and Hitt, 2000)。研发活动的国际多样性代表了研发在全球地理分布的“宽度”(Hsu et al., 2016),而不同的东道国(地区)的教育水平和发展程度不同,他们所拥有的新技术和知识通常也是独特的,具有特定国家(地区)特征(Phene and Almeida, 2008)。跨国企业通过广泛的地理扩张,使其子公司可以从不同的、多样化的创新环境中获取知识来增强他们的组织和学习能力(Bertrand and Capron, 2015),识别和整合世界各地不同的知识,构建包涵多样化且互补的资源库(Lahiri,2010),促进自身对获取技术溢出的能力,提高创新绩效(Lahiri,2010;Hsu et al., 2016)。另一方面,虽然新创企业进入国际市场时,多样性的知识外溢可以提高他们的学习和吸收能力,但是地理分布的多样性也会降低学习的速度(Zahara and Hitt, 2000),且跨国企业需要整合异质性的知识进行逆向转移,整合不同地区的知识的难度很可能会抵消地理多样性带来的知识获益(Singh,2008),因而跨国企业实施海外研发的地理扩张时,需要在学习速度和获取知识的广度之间进行取舍(Zahara and Hitt, 2000),更为甚者,多样性对学习速度的影响是负向的。另有学者指出海外研发的地理范围越大,创新绩效将越低,因为跨国企业面临了更高的沟通成本和协调成本(Asakawa,2001)。

对于新兴经济体跨国企业而言,这些沟通和协调成本可能更大(Hsu et al., 2016),因为新兴经济体企业在海外研发市场属于后来者(Awate et al., 2015),作为“后来者”在一开始实施海外扩张时就处于不利地位(Luo and Tung, 2007)。此外,新兴经济体企业在实施海外研发扩张时,还将遭遇“外来者劣势”,由于母国(地区)与东道国(地区)之间存在制度、文化和知识等差异,且新兴经济体跨国企业缺乏应对国际市场复杂竞争环境的经验,其从更广泛而多样性的海外市场获取和整合知识的成本将非常高,抑制了创新能力和绩效的提升(Schmidt and Sofka, 2006)。

基于以上分析,此处针对新兴经济体跨国企业提出如下假设:

H3:地理多样性负向调节研发国际化对企业创新绩效的影响。地理多样性程度越高,研发国际化对企业创新绩效的促进作用越小;反之亦然。

本文的理论假设框架如图 1所示。

|

图 1 研究假设图 |

本文的研究样本为2011-2017年沪深两市信息技术业上市跨国企业,选择信息技术业是因为该行业研发国际化活动较为活跃。本文从国泰安CSMAR数据库中选择信息技术业上市公司,再通过企业年报信息筛选出上市跨国公司,排除财务数据中存在缺失值和异常值的企业样本,并剔除企业可能更多出于避税考虑的开曼群岛和英属维尔京群岛等注册地,最终选取2011-2017年间310家企业数据为样本数据。

根据Cameron and Trivedi(2005)的论述,本文用于衡量企业创新的专利数是典型的计数数据,服从泊松分布,因此本文使用泊松面板模型来进行估计。本文首先运用Hausman检验来检验模型应采用固定效应或随机效应,结果表明固定效应更为合适,因此构建泊松面板固定效应模型来分析研发国际化与企业创新绩效的关系以及企业吸收能力和地理多样性对两者的调节作用。

(二) 变量定义1.被解释变量

创新绩效(Patents)。现有研究多数以专利数据作为测度创新绩效的指标(李梅、余天骄,2016a;Lahiri,2010;Wu et al., 2016)。本文选择专利申请流量即当年企业新申请专利总量衡量创新绩效。企业进行研发创新的信息来源可能是国内研发搜集,也可能来自海外子公司,其中知识的逆向转移是有些研究忽略的,本文对研发国际化与企业创新绩效进行研究正是对这方面的补充。专利申请数据来源于中华人民共和国国家知识产权局网站。

2.解释变量

研发国际化(R&D_Int)。吕萍等(2008)认为我国高新技术企业进行研发国际化途径有新设、收购或兼并海外研究机构,建立研发联盟,进行研发外包等。鉴于中国海外研发数据可得性问题,本文参考Penner-Hahn and Shaver(2005)和李梅、余天骄(2016b)等学者的做法,使用二值法衡量研发国际化。若企业在海外建立独立研发中心,或是并购或设立经营范围与研发活动相关的海外子公司,或者与国外企业开展研发联盟合作都视为开展研发国际化,有则取1,没有取0。研发国际化相关信息从年报资料中获取,并补充以企业官网资料与相关新闻报道。

3.调节变量

(1) 企业吸收能力(AC)。企业吸收能力和企业研发投入密切相关。Cohen and Levinthal(1990)提出企业吸收能力可以自身研发投入来衡量,而中国企业研发投入的创新专利转化效率较高(杜金岷等,2017)。本文借鉴Wu et al.(2016)的研究,以研发投入强度具体为研发投入占营业收入比重来表示企业吸收能力。相关数据来源于国泰安数据库以及企业年报。

(2) 地理多样性(Diversity)。本文借鉴Lahiri(2010)、Phene and Almeida(2008)和Hsu et al.(2016)的研究,使用布劳指数测算地理多样性。布劳指数由Blau(1977)提出,是一种异质性指数,经常被用于测算分布的异质性问题。本文测算方法为:

①现有文献测算布劳指数的方式不同:Lahiri(2010)用每个地区的专利批准量测算;Phene and Almeida(2008)用专利申请量的比例测算;Hsu et al.(2016)将海外研发扩张地区分为发达和发展中国家(地区)两类,按子公司个数的比例测算。鉴于中国企业海外专利申请或批准量的数据不可得,本文综合了几种方法,基于进入不同国家(地区)的子公司数量的比例来测算。例如,子公司共有5家,进入3个国家(地区),分别为1家、1家和3家,则P1=1/5,P2=1/5,P3=3/5,而测算地理多样性的布劳指数为0.56。

4.控制变量

参考李梅、余天骄(2016a, 2016b)、Wu et al.(2016)以及Hsu et al.(2016)等人的研究,本文选择企业规模、企业年龄、盈利能力和国际化经验作为控制变量。

企业规模(Size)大的企业可能更有实力购买研发设备、雇佣高质量研发人才、吸引合作伙伴以及面对研发风险,从而更愿意参与研发活动,进而有更大的几率提升创新绩效。本文用总资产取自然对数衡量企业规模。企业年龄(Age)即成立年数长的企业积累的创新及管理经验有利于研发活动的顺利进行,但企业技术相对成熟后可能会减弱研发的热情,偏向相对保守的创新从而不利于创新活动的进行。本文用企业成立到观测年度间的时间取自然对数衡量企业年龄。盈利能力(ROA)好的企业可能有更多的资本也更愿意投入更多的资源进行技术创新,意图让企业有更好的创新绩效以持续盈利。本文用资产收益率衡量企业盈利能力。

本文还控制了国际化经验(Experience)。国际化经验如出口经验对中国企业国际化行为有显著影响(黄丽丽、綦建红,2008),然而,现有文献关于国际化经验对创新绩效影响的研究结果并不一致,Kaforous et al.(2008)发现国际化经验对创新绩效有负向影响,而另外一份研究却认为国际化经验对创新绩效有正向影响(Thakur-Wernz and Samant, 2018),李梅、余天骄(2016a)则发现国际化经验越深,海外研发扩张对创新绩效的促进作用越强。本文因而控制了国际化经验,并按照现有文献的衡量方式,以企业实行国际化的年限测量。

控制变量数据均来自于国泰安数据库。表 1总结了变量定义和数据来源。

| 表 1 变量定义和数据来源 |

进行回归分析前,本文先做了描述性统计,在表 2中列出了各变量的均值、标准差、方差膨胀因子和相关系数矩阵列。从表 2中可以看出,样本企业平均专利申请数为55.66,其中36%的企业开展了研发国际化活动。此外,有海外研发企业的平均专利申请总量(113.02)远远高出无海外研发企业的平均专利申请总量(22.93),这在一定程度上也说明了实行研发国际化能够促进创新绩效。各变量的方差膨胀因子(VIF)都在1左右,小于10,说明变量之间不存在多重共线性现象,不会影响到回归模型估计的准确性。为了准确验证并分析各个变量间的关系,下文运用面板泊松固定效应回归进行假设检验。

| 表 2 描述性统计和相关系数表 |

本文用企业创新绩效作为因变量,对研发国际化、企业吸收能力和地理多样性两个调节项、以及控制变量采用面板泊松固定效应模型进行回归。结果如表 3所示。模型1是控制变量、企业吸收能力和地理多样性组成的基准模型,结果表明该组变量对创新绩效有显著影响,且都在1%水平下显著。其中吸收能力、国际化经验、企业规模和盈利能力对企业创新绩效有正向影响;而地理多样性和企业年龄则对创新绩效有负向影响。研发国际化以及调节变量与研发国际化的交互项是否影响企业创新绩效仍需进一步检验。模型2加入研发国际化变量,对假设H1进行检验。变量系数为0.378且在1%水平下显著,表明在控制其他变量的情况下,企业进行研发国际化活动平均专利申请量增加e0.378个,约为1.459个,假设H1得到验证。控制变量的显著性没有下降,对创新绩效影响的正负性没有发生改变。模型3和模型4分别引入吸收能力、地理多样性与研发国际化的交互项,以验证H2和H3的调节作用能否成立。从模型3可以看出,研发国际化与吸收能力的交互项正向促进企业创新绩效,系数为0.026且在1%水平下显著;模型4中研发国际化与地理多样性的交互项系数为-0.187,也在1%水平下显著。因此,H2和H3得到支持。控制变量的显著性和对被解释变量的正负性没有发生变化。模型5纳入了所有的变量,得出的结果与前四个模型基本保持一致,即企业的研发国际化活动正向影响企业创新绩效,吸收能力和研发国际化的交互项正向影响创新绩效,而地理多样性与研发国际化的交互项负向影响创新绩效,本文假设H1、H2和H3再次得到证实。此外,企业吸收能力、国际化经验、企业规模和盈利能力都与创新绩效显著正相关,企业年龄和地理多样性则与创新绩效显著负相关。

| 表 3 基于主效应和调节效应的全样本面板泊松估计结果 |

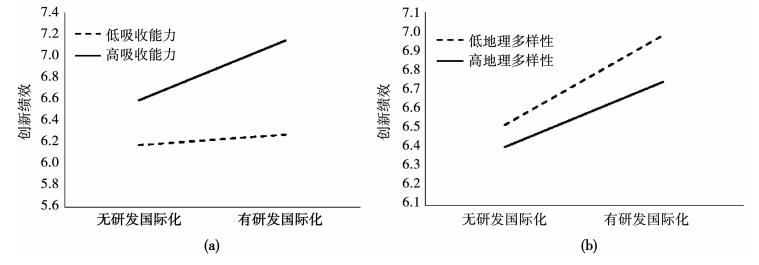

图 2a和2b更为直观地显示了企业吸收能力以及地理多样性对研发国际化和母公司创新绩效之间关系的调节作用。

|

图 2 (a) 吸收能力对研发国际化与创新绩效的调节作用;(b)地理多样性对研发国际化与创新绩效的调节作用 |

为进一步检验企业吸收能力和地理多样性对研发国际化和创新绩效的调节作用,本文将研究样本分为有研发国际化和无研发国际化两组,即研发国际化取值为1的子样本为一组、研发国际化取值为0的子样本为一组,运用面板泊松固定效应模型对研发国际化对企业创新绩效的关系进行检验,并考察本文的调节变量在分组回归情况下对母公司创新绩效的影响。结果如表 4所示。

| 表 4 有无研发国际化的分组面板泊松估计结果 |

表 4中模型1、2和3为研发国际化取值为1的企业样本回归结果。模型1在包含控制变量的基准模型中加入吸收能力,模型2加入地理多样性,模型3则让所有解释变量同时进入模型。模型4、5和6为研发国际化取值为0的企业样本回归结果,逐步回归方式同上。比较两组回归结果,可以发现有研发国际化的企业创新绩效显著受到吸收能力的正向影响和地理多样性的负向影响,而无研发国际化的企业创新绩效则没有显著受到吸收能力和地理多样性的影响。该实证检验结果进一步支持了研发国际化促进母公司创新绩效的假设,也表明实施研发国际化的企业其母公司创新绩效受到企业吸收能力和地理多样性的影响。

(四) 稳健性检验为了更好地检验结论的可靠性,本文此处更换变量测量方式并运用面板泊松固定效应回归进行稳健性检验。在本文所选择的变量中,企业吸收能力和控制变量的衡量比较成熟,基本已经达成共识。而对于创新绩效和地理多样性的测量则有多种方式。创新绩效可以销售数量或收入衡量,也可以采用专利申请为依据来衡量。本文采用当年的专利申请总量衡量,现有文献部分采取这一方式(Phene and Almeida, 2008;Wu et al., 2016;李梅、余天骄, 2016a, 2016b),而考虑到创新绩效,也可以用发明专利申请量来衡量,因为发明专利相比外观设计专利和实用新型专利技术含量更高,更能体现创新性(夏丽娟等,2017)①。因此,本文更换创新绩效的衡量方式,以当年发明专利申请总量来测算。

①中国国家知识产权局网站提供的专利申请数据包括中国发明申请、中国实用新型和中国外观设计三类。

现有文献关于地理多样性的测量方式也不尽相同①,本文此处也将进行更换。Hsu et al.(2016)将中国台湾企业海外子公司所在地分为发达国家和发展中国家两类测算布劳指数。Bertrand and Capron(2015)研究法国企业跨国并购时将并购地按照国家竞争力分为比法国高和比法国低两类。本文考虑综合两种分类方式并稍加变化,按照全球创新指数全球创新指数②将中国企业海外子公司所在地分为比中国高和比中国低两类③,测算布劳指数以衡量地理多样性。

①上文已经对此进行说明,此处不再赘述。

②由《全球创新指数报告》(历年)提供。该指数涵盖创新投入和创新产出两个亚指标,其中创新投入亚指标包括制度环境、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度和商业成熟度;创新产出亚指标包括知识与基础产出和创意产出。

③鉴于每年中国创新指数排名均不同,本文根据当年中国排名将海外地分为比中国高和比中国低两类。

稳健性结果见表 5。模型1检验控制变量和调节变量对创新绩效的影响,结果与全样本回归一致。模型2放入研发国际化,结果显示该变量在1%的显著性水平上正向影响创新绩效,且系数为0.343,表明相比没有进行研发国际化的企业而言,进行研发国际化的企业的发明专利申请量平均增加了e0.343,约为1.409个。模型3和4分别放入研发国际化与企业吸收能力和地理多样性的交叉项,结果显示交叉项分别显著为正和显著为负,且均在1%的水平上显著,该结果与全样本回归一致。在模型3中,放入研发国际化和吸收能力的交叉项之后,研发国际化的主效应不显著,但系数仍然为0。模型5是对所有变量和交叉项的回归结果,可看出研发国际化与创新绩效显著正相关,吸收能力显著正向调节二者关系,而地理多样性显著负向调节二者关系。此外,吸收能力、国际化经验、盈利能力和企业规模均正向影响母公司创新绩效,地理多样性和企业年龄则对创新绩效有负向影响。

| 表 5 基于创新绩效和地理多样性的稳健性检验 |

总体上看,稳健性检验的结果基本与全样本回归结果保持一致。

五、研究结论与讨论作为全球创新网络的“后来者”,中国企业的研发国际化起步较晚,基础较薄弱,面临诸多挑战。那么,中国企业的研发国际化能否提高创新绩效?什么因素能调节研发国际化与创新绩效的关系?本文基于2011-2017年中国信息技术业跨国企业样本,检验新兴经济体企业研发国际化对母公司创新绩效的影响,以及企业吸收能力和地理多样性对研发国际化和创新绩效关系的调节作用。研究发现:(1)对全样本而言,研发国际化正向影响母公司创新绩效,因为企业在研发国际化过程中能够获得丰富的知识和技术并逆向转移至母公司。该结果也表明企业因研发国际化获得的资源、外溢知识优势以及企业自身不断完善的管理经验能抵消协调沟通等外来者劣势带来的成本。总的来说新兴经济体企业的研发国际化活动提升了企业创新能力和绩效。(2)企业吸收能力显著正向调节研发国际化和创新绩效之间的关系,而地理多样性则显著负向调节二者之间的关系。吸收能力能使企业从相似的外部知识中收获更多,同时促进企业在实施研发国际化过程中对外部知识的搜寻和理解,加强企业整合内部和外部的有效信息的能力,进一步推动研发国际化活动的开展。地理多样性程度越高,即企业国际化的地理分布越为分散,则跨国企业的运营、协调和沟通成本越大。对于如中国这样的新兴经济体企业来说,这类成本更大,不利于企业构建知识网络进行逆向知识转移,进而提升母公司创新绩效。(3)分组回归的结果表明,有研发国际化的企业,其吸收能力显著正向影响母公司创新绩效,而地理多样性显著负向影响创新绩效;无研发国际化的企业,这两个变量的系数均不显著,进一步证明研发国际化确实促进了创新绩效。

本文的边际贡献主要包括两个方面:(1)现有文献已有从逆向知识转移的角度讨论研发国际化与创新绩效之间关系的研究,但并未立足该角度深入探讨吸收能力和地理多样性的影响。考虑到逆向知识转移需要依赖于企业自身的吸收能力和知识网络结构,本文将吸收能力和地理多样性的调节作用纳入逆向知识转移的框架,考察二者的调节作用,为研发国际化与创新绩效的研究提供了一个新的视角。(2)从地理多样性的角度探讨研发国际化对创新绩效的研究不多,衡量方式也不同,且基本是对发达国家企业海外扩张地理多样性的探讨。本文以中国这样一个典型新兴经济体中的企业为研究对象,考察海外扩张的地理多样性的结果,是一个很有意义的尝试。

本文研究结果对于中国跨国企业的启示在于:跨国企业应逐渐将国际化行为往深度扩张,实施海外研发活动,如在海外建立独立研发中心,或是并购或设立经营范围与研发活动相关的海外子公司,或者与国外企业开展研发联盟合作,以提升母公司创新绩效。在海外研发扩张过程中,企业应注意构建自身的知识网络结构,以更好地获取和吸收外部技术和知识,同时也加大自身研发投入,糅合内外部技术知识和研发结果,从而更有效地提升创新绩效。此外,企业应在海外扩张的地理分布上谨慎决策,因为地理分布过于分散将会造成极大的管理、沟通和协调成本,不利于提高研发效率。

当然,基于数据可得性的限制,本文不可避免地存在不足之处。未来可进一步研究的方向在于:(1)本文使用二值法衡量企业研发国际化来进行回归分析,该方法仅能测量企业是否进行了研发国际化活动,却无法体现研发国际化的深度和广度,随着数据可得性的提高,后续研究可在这两个方面进行细化。(2)地理多样性对企业创新绩效的影响是毋庸置疑的,现有研究的发现并不一致,对地理多样性的衡量方法也各有不同。本文在考察地理多样性问题时,使用布劳异质性指数进行测算,但是基于数据限制,测算布劳指数时使用了子公司分布个数。后续研究可尝试获取子公司研发投入或者专利申请量进行考察,结果将更为准确。

| [] |

陈衍泰、范彦成、汤临佳、王丽, 2018, “开发利用型海外研发区位选择的影响因素——基于国家距离视角”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 847-856 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.05.010 |

| [] |

陈衍泰、李欠强、王丽、吴哲, 2016, “中国企业海外研发投资区位选择的影响因素——基于东道国制度质量的调节作用”, 《科研管理》, 第 3 期, 第 74-80 页。 |

| [] |

杜金岷、吕寒、张仁寿、吴非, 2017, “企业R&D投入的创新产出、约束条件与校正路径”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 18-36 页。 |

| [] |

黄丽丽、綦建红, 2018, “中国企业从出口到OFDI的渐进国际化——基于不确定性的视角”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 115-132 页。 |

| [] |

李梅、余天骄, 2016a, “海外研发投资与母公司创新绩效——基于企业资源和国际化经验的调节作用”, 《世界经济研究》, 第 8 期, 第 101-113 页。 |

| [] |

李梅、余天骄, 2016b, “研发国际化是否促进了企业创新——基于中国信息技术企业的经验研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 125-140 页。 |

| [] |

吕萍、杨震宁、王以华, 2008, “我国高新技术企业研发国际化的发展与现状”, 《中国软科学》, 第 4 期, 第 109-116 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2008.04.014 |

| [] |

陶锋, 2011, “吸收能力、价值链类型与创新绩效——基于国际代工联盟知识溢出的视角”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 140-150 页。 |

| [] |

王碧珺、李冉、张明, 2018, “成本压力、吸收能力和技术获取型OFDI”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 99-123 页。 |

| [] |

夏丽娟、谢富纪、王海花, 2017, “制度邻近、技术邻近与产学协同创新绩效——基于产学联合专利数据的研究”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 782-791 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2017.05.017 |

| [] |

杨震宁、李东红、王以华, 2010, “中国企业研发国际化:动因、结构和趋势”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 44-55 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2010.04.006 |

| [] |

钟昌标、黄远浙、刘伟, 2014, “新兴经济体海外研发对母公司创新影响的研究——基于渐进式创新和颠覆式创新视角”, 《南开经济研究》, 第 6 期, 第 91-104 页。 |

| [] |

Asakawa K., 2001, "Organizational tension in international R&D management:the case of Japanese firms". Research Policy, 30(5), 735–757.

DOI:10.1016/S0048-7333(00)00103-7 |

| [] |

Awate S., Larsen M. M. and Mudambi R., 2015, "Accessing vs sourcing knowledge:A comparative study of R&D internationalization between emerging and advanced economy firms". Journal of International Business Studies, 46(1), 63–86.

DOI:10.1057/jibs.2014.46 |

| [] |

Berry H., Guillen M. F. and Zhou N., 2010, "An institutional approach to cross-national distance". Journal of Business Studies, 41(9), 1460–1480.

DOI:10.1057/jibs.2010.28 |

| [] |

Bertrand O., Capron L., 2015, "Productivity enhancement at home via cross-border acquisitions:The roles of learning and contemporaneous domestic investments". Strategic Management Journal, 36(5), 640–658.

DOI:10.1002/smj.2015.36.issue-5 |

| [] |

Blau P. M., 1977, Inequality and heterogeneity:A primitive theory 1of social structure, New York: Free Press.

|

| [] |

Bosch F. A. J. V. D., Volberda H. W. and Boer M. D., 2010, "Co-evolution of Firm Absorptive Capacity and Knowledge Environment:Organizational Forms and Combinative Capabilities". Organization Science, 10(5), 551–568.

|

| [] |

Buckley P. J., Clegg L. J., Cross A. R., Liu X., Voss H. and Zheng P., 2007, "The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment". Journal of Industrial Business Studies, 38(4), 499–518.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400277 |

| [] |

Cameron A. C., Trivedi P. K., 2005, Microeconometrics:methods and applications, Cambridge university press.

|

| [] |

Cantwell J., Mudambi R., 2005, "MNC Competence-Creating Subsidiary Mandates". Strategic Management Journal, 26(12), 1109–1128.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Cantwell J., Mudambi R., 2000, "The Location of MNE R&D Activity:The Role of Investment Incentives". Management International Review, 40(1), 127–148.

|

| [] |

Chen C. J., Huang Y. F. and Lin B. W., 2012, "How firms innovate through R&D internationalization? An S-curve hypothesis". Research Policy, 41(9), 1544–1554.

DOI:10.1016/j.respol.2012.06.008 |

| [] |

Cohen W. M., Levinthal D. A., 1990, "Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation". Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.

DOI:10.2307/2393553 |

| [] |

Contractor F. J., Kundu S. K. and Hsu C. C., 2003, "A three-stage theory of international expansion:the link between multinationality and performance in the service sector". Journal of International Business Studies, 34(1), 5–18.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400003 |

| [] |

Dunning J. H., 1998, "The electic paradigm of international production:A restatement and some possible extensions". Journal of International Business Studies, 19(1), 1–31.

|

| [] |

Dunning J. H., Lundan S. M., 2009, "The internationalization of corporate R&D:A review of the evidence and some policy implications for home countries". Review of Policy Research, 26(1-2), 13–33.

DOI:10.1111/ropr.2009.26.issue-1-2 |

| [] |

Escribano A., Fosfuri A. and Tribo J. A., 2009, "Managing external knowledge flows:The moderating role of absorptive capacity". Research Policy, 38(1), 96–105.

DOI:10.1016/j.respol.2008.10.022 |

| [] |

Florida R., 1997, "The globalization of R&D:Results of a survey of foreign-affiliated R&D laboratories in the USA". Research Policy, 26(1), 85–103.

DOI:10.1016/S0048-7333(97)00004-8 |

| [] |

Gerybadze A., Reger G., 1999, "Globalization of R&D:recent changes in the management of innovation in transnational corporations". Research Policy, 28(2-3), 251–274.

DOI:10.1016/S0048-7333(98)00111-5 |

| [] |

Henderson R., Jaffe A. B. and Trajtenberg M., 2005, "Patent Citations and the geography of knowledge spillovers:A reassessment:Comment". American Economic Review, 95(1), 461–464.

DOI:10.1257/0002828053828644 |

| [] |

Hitt M.A., Hoskisson R.E. and Kim H., 1997, "International Diversification:Effects on Innovation and Firm Performance in Product-diversified Firms". Academy of Management Journal, 4, 767–798.

|

| [] |

Hsu C. W., Lien Y. C. and Chen H., 2015, "R&D internationalization and innovation performance". International Business Review, 24(2), 187–195.

DOI:10.1016/j.ibusrev.2014.07.007 |

| [] |

Ito B., Wakasugi R., 2007, "What factors determine the mode of overseas R&D by multinationals? Empirical evidence". Research Policy, 36(8), 1275–1287.

DOI:10.1016/j.respol.2007.04.011 |

| [] |

Jaffe A. B., Trajtenberg M. and Henderson R., 1993, "Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations". Quartrly Journal of Economics, 108(3), 577–598.

DOI:10.2307/2118401 |

| [] |

Kafouros M.L., Buckley P.J., Sharp J.A. and Wang C., 2008, "The Role of Internationalization in Explaining Innovation Performance". Technovation, 1(2), 63–74.

|

| [] |

Kriz A., Welch C., 2018, "Innovation and internationalization prcesses of firms with new-to-the-world technologies". Journal of International Business Studies, 49(4), 496–522.

DOI:10.1057/s41267-018-0147-7 |

| [] |

Lahiri N., 2010, "Geographic distribution of R&D activity:How does it affect innovation quality". Academy of Management Journal, 53(5), 1194–1209.

DOI:10.5465/amj.2010.54533233 |

| [] |

Liu J., Wang Y. and Zheng G., 2010, "Driving forces and organisational configurations of international R&D:The case of technology-intensive Chinese multinationals". International Journal of Technology Management, 51(2-4), 409–426.

|

| [] |

Luo Y., Tung R. L., 2007, "International expansion of emerging market enterprises:A springboard perspective". Journal of International Business Studies, 38(4), 481–498.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400275 |

| [] |

March J. G., 1991, "Exploration and exploitation in organizational learning". Organization Science, 2(1), 71–87.

DOI:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [] |

Mathews J. A., 2006, "Dragon multinationals:New players in 21st century globalization". Asia Pacific Journal of Management, 23(1), 5–27.

DOI:10.1007/s10490-006-6113-0 |

| [] |

Nair S. R., Demirbag M. and Mellahi K., 2015, "Reverse knowledge transfer from overseas acquisition:A survey of Indian MNEs". Management International Review, 55(2), 277–301.

DOI:10.1007/s11575-015-0242-y |

| [] |

Nieto M. J., Rodríguez A., 2011, "Offshoring of R&D:Looking abroad to improve innovation performance". Journal of International Business Studies, 42(3), 345–361.

DOI:10.1057/jibs.2010.59 |

| [] |

Nobel R., Birkinshaw J., 1998, "Innovation in multinational corporations:control and communication patterns in international R&D operations". Strategic Management Journal, 19(5), 479–496.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Pearson A., Brockhoff K. and Boehmer A. V., 1993, "Decision parameters in global R&D management". R & D Management, 23(3), 249–262.

|

| [] |

Peng M. W., Wang D. Y. L. and Jiang Y., 2008, "An institutional-based view of international business strategy:A focus on emerging economies". Journal of International Business Studies, 39(5), 920–936.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400377 |

| [] |

Peng Z., Qin C., Chen R. R., Cannice M. V. and Yang X., 2017, "Towards a framework of reverse knowledge transfer by emerging economy multinationals:Evidence from Chinese MNE subsidiaries in the United States". Thunderbird International Business Review, 59(3), 349–366.

DOI:10.1002/tie.2017.59.issue-3 |

| [] |

Penner-Hahn J., Shaver J. M., 2005, "Does International Research and Development Increase Patent Output? An Analysis of Japanese Pharmaceutical Firms". Strategic Management Journal, 26(2), 121–140.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] |

Phene A., Almeida P., 2008, "Innovation in multinational subsidiaries:The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities". Journal of International Business Studies, 39(5), 901–919.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400383 |

| [] |

Potterie B. P., Licthenberg F., 2001, "Does foreign direct investment transfer technology across borders?". Review of Economics and Statistics, 83(3), 490–497.

DOI:10.1162/00346530152480135 |

| [] |

Rahko J., 2016, "Internationalization of corporate R&D activities and innovation performance". Industrial & Corporate Change, 25(6), 1019–1038.

|

| [] |

Schmidt T., Sofka W., 2006, "Lost in Translation Empirical Evidence for Liability of Foreignness as Barriers to Knowledge Spillovers". Zew Discussion Papers, 349(23), 83–95.

|

| [] |

Silveira, F. F., Sbragia, R., Lopez-Vega, P. and Tell, F., 2014, "Determinants of the reverse transfer of technological Knowledge in Brazilian Multinationals ", The XXV ISPIM Conference Paper.

|

| [] |

Singh J., 2008, "Distributed R&D, cross-regional knowledge integration and quality of innovative output". Research Policy, 37(1), 77–96.

DOI:10.1016/j.respol.2007.09.004 |

| [] |

Sofka W., 2008, "Globalizing domestic absorptive capacities". Management International Review, 48(6), 769–792.

DOI:10.1007/s11575-008-0106-9 |

| [] |

Thakur-Wernz, P. and Samant, S., 2018, "Relationship between international experience and innovation performance: Importance of organizational learning for MNEs", Global Strategy Journal, Forthcoming.

|

| [] |

Todorava G., Durisin B., 2007, "Absorptive capacity:Valuting a reconceptualization". Academy of Management Review, 32(3), 774–786.

DOI:10.5465/amr.2007.25275513 |

| [] |

Wang C., Hong J., Kafouros M. and Wright M., 2012, "Exploring the role of government involvement in outward FDI from emerging economies". Journal of International Business Studies, 43(7), 655–676.

DOI:10.1057/jibs.2012.18 |

| [] |

Wong V., Shaw V. and Sher P. J., 1999, "Intra-firm learning in technology transfer:a study of Taiwanese information technology firms". International Journal of Innovation Management, 3(04), 427–458.

DOI:10.1142/S1363919699000219 |

| [] |

Wu J., Wang C., Hong J., Piperopoulos P. and Zhuo S., 2016, "Internationalization and innovation performance of emerging market enterprises:The role of host-country institutional development". Journal of World Business, 51(2), 251–263.

DOI:10.1016/j.jwb.2015.09.002 |

| [] |

Zahra, S. A. and George, G., 2002, "Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension", 27(2): 185-203.

|

| [] |

Zahra S. A., Hitt M. A., 2000, "International expansion by new venture firms:International diversity, mode of market entry, technological learning and performance". Academy of Management Review, 43(5), 925–950.

|