家族企业是具有跨代持续发展愿望的企业,其有别于非家族企业的根本原因就在于其有跨代传承的意图。依据Chua(1999)对家族企业的定义,在家族企业重要的战略决策中,传承的地位非常高,是家族企业的一个重要特征。与其说传承是一个家族企业的任期交接仪式,不如说它是一个战略决策,直接影响家族企业的寿命(Sharma et al., 2003)。家族企业面临的最重要的问题是:如何在代际传承过程中保持不断创新的活力,从而使得家族企业获得可持续发展,基业长青。Ward(1997)认为许多家族企业之所以失败是因为家族企业主在传承中的无作为而错失了战略性复兴。战略传承能够在传承过程中借助继承者为家族企业带来新气象,探索家族企业新的成长机会(Lumpkin and Dess, 2005)。然而,在中国家族企业情境下,家族传承普遍面临继承人接班意愿不足、接班能力不足、权威合法地位不足以及社会网络关系资源不足等问题。由此可见,传承是家族企业实现转变的一个重大事件,继承者的意愿和能力对企业的生存和成长都至关重要。

另一方面,学者们认为家族的传承应该更多地从一个创业过程的视角被考虑(Habbershon and Pistrui, 2002; Nordqvist and Melin, 2010)。家族企业的跨代创业是其保持创新活力、实现永续经营的关键(李新春等,2016)。当传承与追求新的商业机会联系在一起时,传承可以被视为创业进入(继承人)和创业退出(老一辈的所有者)(Gil Bozer et al., 2017)。研究表明,当家族企业下一代表现出更多的创业行为时,发展中的经济会经历更多的成长和创造更多的机会(Plehn-Dujowich, 2009),从而保持不断创新的活力。创业不仅仅是家族企业生命周期中某一个阶段性的战略,而是贯穿于家族企业成长的整个过程之中(胡晓红等,2009)。当前中国处于产业转型升级、供给侧改革、市场需求结构变化和大众创新万众创业的经济变革浪潮中,中国家族企业面临传承、二代创业和企业转型升级三重奏。家族二代普遍有着国际化的教育背景,一代积累的财富基础,独享的资源(独生子女),在家族创业文化的长期熏陶下对全球新鲜事物和技术趋势更为敏感,所以与普通创业者相比,家族二代在创业过程中往往具有更好的个人禀赋。作为创业的主力军,家族二代的创业意愿和创业能力是影响家族企业转型升级和可持续发展的关键因素。然而,目前中国家族企业的传承和创业还处于无意识状态,一代创始人往往在面临退休之际才催促二代接班,二代也在不得不接班的境况下才匆忙创业,忽略了传承和创业的长久性、系统性和战略性。家族性资源是代际传承过程中家族独有的、难以复制的优势资源,是代际传承的核心要素(Aldrieh and Cliff, 2003)。因此,在复杂且快速变化的社会经济环境下,中国家族企业想要打破传统意义上的一、二代交接,在传承中对家族产业进行战略部署,实现家族企业“传承”和“转型”的双赢,就必须构建创业与传承的互动体系,使继承者能有效借助家族性资源获得组合创业的优势,在组合创业过程中提升接班意愿和接班能力,获得权威合法地位;同时也借助创业重塑家族性资源。基于以上理论和实践背景,本文试图回答以下两个研究问题:(1)家族性资源如何通过组合创业实现传承和重塑?(2)家族传承的策略性要素和代际资源的异质性是如何对组合创业过程产生深层次影响的?基于此,我们试图从资源观的视角出发,对家族性资源传承和组合创业两者动态作用机理展开研究。

二、文献回顾 (一) 家族性资源的传承研究家族企业的代际传承是一个多维的现象,传承意味着一系列核心要素的留存和转移。Barney(1991)最早基于资源观的视角提出造成企业之间不同竞争优势的正是每个企业所特有的一些资源。Habbershon and Williams(1999)将家族企业中的独特资源称为“家族性”(familiness)因素,是指特定家族企业中家族、家族成员和企业之间的系统作用所产生的资源束和能力,即家族企业的传承、资源、准则、态势和价值观会影响机会识别,创业决策,资源调配,创业战略、流程和结构的实施,它是家族创造在输入输出过程中非常重要的变量(Sieger et al., 2011)。目前对于家族性资源传承的研究主要集中在资源要素、传承阶段、传承方式三个方面。

在资源要素上,国外学者Lambrecht(2005)指出家族企业代际传承是一个终生的连续性过程,在该过程中创业家族需要完成专业知识、管理理念、企业家特质及家族企业精神向下一代的传递。Gil Bozer et al. (2017)认为继承是一个持续的社会化过程,在这个过程中包括了正式的所有权和知识,以及其他创业能力,如社会网络关系,从上一代持续传承到新一代。国内学者基于社会学、管理学的角度指出家族企业跨代传承的实质就是家族性资源要素的代际传递(陈文婷,2012;储小平,2015;李新春,2016),对家族性资源研究更多侧重于使命、价值观(郭超,2013)、隐性知识(余向前,2013)即默会知识、普适性知识、社会网络关系(吴炯,2010)以及企业家精神(李新春,2008;陈文婷,2011)等要素的研究。可见,国内外学者较为一致的观点是相比于显性资源,“家族性”隐性资源是代际传承过程中家族独有的、难以复制的优势资源。

在传承阶段上,战略管理研究领域的学者认为家族企业的代际传承是一个长期的社会化过程,应当分多个阶段来界定。Logenecker and Schoen(1978)以二代的“行为学习经历”为线索,以二代传承触发事件和全职接班为两个关键事件,将家族企业的代际传承过程划分成了多个不同阶段。窦军生、邬爱其(2005)认为我国家族企业代际传承可分为四个阶段:传承决策、继承人系统教育培养、继承人实践培养和权力交接。由此可见,这些能为家族企业带来竞争优势的异质性资源能否在代际间成功的传递与转移则成为家族企业能否永续经营的关键所在(窦军生,2008)。

在传承方式上,学者们认为家族企业为创业行为提供独特的条件,家族创业有其自身不可比拟的优势(Zahra, 2012;Arregle et al., 2015;庞仙君等,2015)。家庭嵌入性可以提高对关键资源的获取,进而提高效率,并最终会影响创业者对退出或持续创业的决策(Slavato et al., 2010)。代吉林等(2013)从家族义务和创业者素质两个维度入手研究家族创业问题,划分家族资源对于家族创业的支持类型,进而探讨家族创业成功的可能性。我们需要认识到的是在家族企业传承中,父辈经验作为重要的知识资源,在给企业带来竞争优势的同时,也会使得企业陷入路径依赖(王向阳等,2011)。二代在面对生产、运营与管理问题时,会过分的依赖父辈经验这种知识资源,惯例地采用现有的组织流程解决当前问题(Liao and Fei, 2008)。长久下来,会使得父辈经验这种知识资源很难具有很好的时效性和延展性,在激烈的市场竞争环境下,反而不利于二代经营下的家族企业成长(Zhou and Chen, 2011)。

由此可见,相比非家族企业,家族性资源的传承为家族二代提供了独有的、难以复制的优势资源,但如果以传统的方式来机械继承或过分依赖,家族性资源也可能阻碍家族成长,所以组合创业为家族性资源的代际价值创造提供了路径。

(三) 家族企业组合创业研究组合创业是家族企业跨代创业的重要方式之一,也是家族企业在当前经济转型和进入新常态增长时期的一个重要战略表征(李新春,2016)。Carter and Ram (2003)认为组合创业的核心活动是同时拥有和参与创业兴趣的组合,WikLund and Seeldd(2008)将其定义为发现和利用两个或更多的商业机会。Mac Millan (1986)认为组合创业对创业领域有很高的价值,让创业过程更加清晰的视角,避免首次创业的错误。组合创业与战略性多元化不同,战略性多元化认为创建和管理多个企业是大型公司的常规公司管理战略。战略性多元化的最终目标是最大限度地提高管理效率(Anderson and Reeb, 2003; Gomez-Mejia et al., 2010)。组合创业认为创业者的创造力是多个企业创造的驱动力(Rosa, 1998)。因此,组合创业的创建是基于企业家的动机,而不是常规的管理策略(Robson et al., 1993),被称为创业多样化(Rosa, 1998; Rosa and Scott, 1999),是一种利用市场细分和区域分割市场的机制,这与小企业和家族企业情境特别相关(Iacobucci and Rosa, 2010)。综上所述,组合创业是由创业者驱动的创业多元化过程。

组合创业现象与家族企业的情境特别相关,主要有以下三个原因。第一,家族动力对组合策略的决策和对组合方式的过程都有着显著影响(Carter and Ram, 2003)。第二,家族企业具有长期导向(Miller and Le BretonMiller, 2005; Zellweger, 2007)。第三,家族企业对组合行为具有特定的倾向性,因为他们试图分散风险,创造收入机会并且确保家族成员就业(Carter and Ram, 2003)。研究显示家族动力和资源对新创和组合过程具有深层次的影响(Rosa and Hamilton, 1994; Carter and Ram, 2003)。在组合行为中所蕴含的社会资本可以通过家族关系来培育(Steier, 2007; Hoy and Sharma, 2009),社会网络通过家族和企业的相互作用而出现。基于此,需要一个跨组织层面的分析单元,结合家庭和企业两个层面,充分理解资源在家族情境下的组合创业中的新兴作用(Davidsson and Wiklund, 2001)。

目前的研究主要集中在家族企业独特资源对组合创业产生行为产生的影响,如Sieger and Zellweger(2011)认为家族声誉、家族成员的知识、人脉也被认为可以在家族企业组合创业的过程中持续产生积极作用。李新春(2016)认为家族二代异质性的知识资源对家族企业组合创业有显著的促进作用,而家族一代社会资本与二代异质性资源的整合也会对家族企业的组合创业行为产生正向影响。陈江等(2013)用案例研究的方法构建了一个组合动力影响家族企业成长的PD-FBG传导模型,在家族企业情境下较为系统地梳理了组合动力与组合创业的关系。但研究的重心放在了组合创业对家族企业成长的影响,没有将组合创业行为与家族企业传承过程建立起联系。组合创业被引入家族情境下,融创业于接班,以创业实现传承,除了一般意义上的创业,还涉及到家族企业传承中的跨代交接过程,具有显著的学科交叉属性。这个领域还处于起步阶段,且目前研究重心往往偏重于创业或传承的某一方面,缺少将两者放在平等的地位进行对话,对传承和创业过程中两者的互动关系缺乏相应的关注。

通过阅读梳理家族性资源的传承和家族企业组合创业的相关研究,国内外对代际传承要素的研究内容比较丰富, 组合创业已经别引入家族企业情境产生了一些研究成果。但是现有研究也存在一定不足,具体表现在以下几点:一是虽然组合创业是目前学术界研究的前沿,但是并未对家族企业情境下组合创业行为形成机理进行深度剖析;二是家族企业传承、创业机会识别和组合创业行为三者之间还未建立起充分的理论联系。尽管学者们已经尝试从资源角度展开一些探索性研究,但总体上这个领域的研究还处于起步阶段,且重心要么放在传承上,要么放在创业上,对传承过程中的组合创业行为本身缺乏相应的关注,没有深入到具体条款层面来研究家族企业传承、创业机会识别和组合创业三者之间的关系,尚未形成一个系统的逻辑框架。

三、研究设计本研究采用单案例纵向研究方法,借鉴了新加坡学者潘善琳等(2016)提出的SPS方法论(Structure-Pragmatic-Situational),结合单案例研究的特点和扎根理论分析的科学性、严密性对案例进行深度剖析。从研究对象来看,基于家族性资源传承的组合创业是一个动态过程且具有情境化特征,案例研究有助于丰富细致地描述这一过程。案例研究特别适合回答本研究的“如何”问题,因此选择案例研究方法(Eisenhardt,1989;Welch et al., 2011;王凤彬,2009)。从研究内容上看,纵向案例研究有利于时间序列中的关键事件及其因果逻辑进行观察(Eisenhardt,1989),所以文章采取纵向时间序列方法,用于全程追踪代际创业和传承过程。此外,SPS包括选定布局式建模和流程式建模这两种模型构建形式,布局式建模体现了企业或研究现象中各种元素的归纳和组合,着重于探索元素本身特征。综上所述,本文基于SPS方法论采取纵向案例研究方法来构建过程模型。

(一) 案例选择宁波夏厦齿轮有限公司(简称夏厦)是由创始人夏建敏于1993年创立的宁波镇海机床电器厂转变而来。随着改革开放的深入,公司进入快速成长期,于2006年发展成为拥有厂区面积43, 000平方米、员工800余人的大型企业。与此同时,夏厦齿轮也进入了家族企业传承的重要时期。继承人夏挺没有直接接手家族原有产业,而是在父辈的支持下创建宁波雅仕得传动机械有限公司(简称雅仕得)作为创业实验,通过有效的创业实践,提高创业能力。随着雅仕得的发展,夏挺于2009年又创办制造滚刀的宁波朗曼达工具有限公司和生产数控设备的宁波夏拓机械装备有限公司,并将产业链延伸到智能机器人、医疗设备等高端科技项目,最终通过组合创业完成家族上下游产业链的对接,家族企业顺利传承(如图 1所示)。案例中,二代组合创业期在时间上与二代传承期重合,这正是本案例的独特之处。

|

图 1 夏厦齿轮发展与创业历程 |

本研究选取宁波夏厦齿轮有限公司作为研究对象,案例代表性主要体现在以下几个方面:第一,产业代表性。“十一五”期间,齿轮行业异军突起,华东地区齿轮行业分布密集。然而在当前经济增速放缓,产业结构调整的背景下,五金企业亟待转型。夏厦齿轮作为五金企业经历了从高速发展到发展停滞的阶段,面临发展的瓶颈问题,是制造业尤其是五金行业发展现状的缩影。第二,家族传承的代表性。继承人以独子身份继承家族产业是目前中国家族企业代际传承中最为典型的模式,继承者在组合创业中不断进行创业学习,获得了创业能力的提升,在家族企业中树立了权威,实现了家族产业的顺利交接,公司获得持续成长。第三,组合创业的代表性。二代继承人通过创立新产品和服务、进入新市场等创业行为,实现家族企业的战略转型。创业行为和创业阶段都具有示范性,能够为中国家族企业带来有价值的启示。

(二) 资料收集与分析策略为了使案例研究中数据来源多样,保证研究结论的信度和效度,我们在调研之初的案例研究设计中,从以下三个方面对案例资料进行收集:首先,媒体资料搜索。查阅包括杂志、报纸与网络中关于夏厦齿轮的相关报道和创始人、继承者接受的访谈和公开讲话。企业网站上的公开资料是了解家族企业发展历程和动向的重要材料,包括企业的发展中大事迹、宣传介绍、新闻报道、经营业绩等。其次,半结构化访谈。这是本研究数据搜集的一个重要渠道。在访谈过程中,我们借鉴苏芳(2016)逐层访谈方法,从一代创始人到二代接班人到行政主管,直到我们认为已经实现理论饱和。因为家族企业传承具有私人化、内部化的特点,所以在访谈中才能逐步理清故事的来龙去脉,了解到之前理论中未涉及的一些新问题、新角度。我们分别访谈到了夏厦齿轮一代创始人、二代继承者和行政部主任。在访谈对象上考虑到了多样性和印证性。在写作过程中,如果遇到没有访谈到的重要问题,我们会以电话或者邮件方式请求相关人员进行补充访谈和确认。再次,实地观察。通过深入仓库、车间及控制室实地观看生产流程,先进生产设备,了解嵌入到生产过程中的管理流程、认证体系,如案例中继承人引入的安全管理看板、生产看板等可以对相关媒体资料和访谈资料进行印证和补充。案例调研情况如表 1所示。

| 表 1 宁波夏厦齿轮有限公司案例和调研概况 |

本研究所讨论的家族性资源传承和组合创业问题涉及到敏感和保密数据,一般较难获得;且这些数据需要在一定的背景环境下才能解读出其真实的含义。我们对案例企业的资料进行整合、质证,确保资料数据能真实反映家族性资源传承和组合创业行为,由此获得第一手资料数据。为了实现实地资料提炼的连续性、渐进性,本研究通过开放式编码、选择性编码、维度概括三个级别的编码对数据进行梳理,各个步骤分别得出概念、范畴及维度三方面的内容,本研究的编码处理过程见图 2。为保证研究的信度和效度,对存在争议的概念和范畴,在听取专家意见的基础上,进行修订和删减,以避免编码者主观意见对编码结果造成的影响,提高编码的客观性。

|

图 2 数据处理流程图 |

鉴于本部分的研究是通过已有文本资料挖掘数据,所以在编码之前需要排除与本研究无关的段落和章节。另外,为了降低研究者个人的选择性知觉影响,尽量使用文本和受访者的原始语句作为标签,然后从中发掘初始概念,共得到140条初始定义。将开放性译码中的初始定义编排入相对应的位置,寻找这些标签中的概念关系。我们通过数据的不断比较分析,删除了标签中定义含糊不清的,难以归类的概念,经过多级概念化,得到了31个概念。其中有些语句可归纳出多个概念,通过对这些零散的概念进行比较和提炼,将相关概念整合在一起,实现概念范畴化,最终形成11个范畴。对于这11个理论范畴,从家族性资源、传承的策略性要素和组合创业三方面进行分类总结得到4个维度。详见表 2、表 3。

| 表 2 编码库 |

| 表 3 范畴内涵 |

适应性组合创业是指企业在维持原有经营基础上,采取一种防御性、补偿性的创业行动,综合运用产品创新、事业部(业务部)和公司实体创立、战略重组或更新等策略,从而实现企业新、旧组成部份或业务优势互补、协同成长的一种短期创业战略(陈江等,2013;Mc Gaughey,2007)。从扎根分析结果来看,适应性组合创业呈现出被动性和短期性两个特点:被动性体现在继承者学成归国,面临职业选择,对传统齿轮行业缺乏热情;二是父亲突发性重病;三是元老级员工离开企业。短期性体现在这种创业是应对当时家族危机的短期行为,继承人考虑到父母的感受所以暂时留下来,而创始人则希望通过这种创业实验使继承人留下来并得到锻炼,“男孩子喜欢汽车之类的他能留在企业就好”(d56)。所以我们认为,在家族企业传承情境下,继承人适应性组合创业是继承人的一种短期、被动、实验性质的创业策略,以应对家族传承的责任、自身权威合法性和能力不足、家族企业困境等要素。

在适应性组合创业阶段,二代依托家族产业,凭着自己对汽车行业以及对高科技的兴趣和对家族产业情节来识别创业机会,选择进入用于汽车零部件,并将其视为家族原有产业的升级点,对产品稳定性和精密性提出更高要求。这一阶段,二代家族产业情节和对创业的认知对创业机会识别起到重要作用,继承人的童年沉浸在家族创业的氛围中,亲历父辈创业过程,参与家族工厂。烙印理论认为,这种个体早期体验决定了其后的社会行为,是不同于其他学习过程的现象。典型的榜样和导师(如父母)在指导个人的发展和职业选择方面起着重要的作用(Keller and Whiston, 2008),虽然继承者认为齿轮不是自己理想的行业,但是由于这种产业的特殊情结,在识别创业机会的时候,会更倾向于结合家族优势进行搜索。父亲的创业过程和经历为继承人创业认知提供了天然的素材,隐性知识不能通过明确的指令传递,只能通过面对面的互动从一个人传递到另一个人(Nonaka, 1994)。经验学习是家族情境下创业知识积累的过程,为创业机会的解码提供了依据,继承人往往将家族企业原有产业的优势和创业机会结合起来进行创业思考,寻找创业突破口,提升创业的成功机率。二代继承人在适应性组合创业过程中将家族企业在齿轮制造上的优势与汽车产业相结合,最后将创业机会锁定在汽车电子助力转向系统(EPS)小齿轴,汽车发动机正时系统,汽车摇窗电机蜗杆等与汽车相关的零部件,既利用了家族企业在齿轮生产方面的经验和优势,又将家族企业的业务范围拓展至之前从未进入的汽车零部件生产,提升了产品的精密度和稳定性。

值得注意的是,一代知识性资源和精神性资源的传递在二代孩童期就需提前启动,一旦进入到传承期,或者创业期,传帮带的效果会比较差,正如Lorenz坚持的那样,这种早期体验决定了其后的社会行为,是不同于其他学习过程的现象。如案例中二代认为“一开始他(父亲)是希望直接手把手地教我,直接告诉我他的经验是什么,希望我去模仿”(d98)。“像第二代接班的时候不可能不犯错误,作为我爸来讲他会这么想,这种错误我已经犯过了,你最好不要去犯了,但是我没有犯过类似错误,就不会真正体会,去反思。就同温室里成长的植物是一样的,不经历挫折对成长没什么好处。做企业该交的学费还是得交”(d111)。此外,一代的社会网络资源,如政府网络资源和产业网络资源为二代在机会创设阶段提供了很多便利条件,扫除了创业的障碍,快速搭建起创业网络。家族信任成为这一时期家族性资源传递和创造的关键,情感是代际相互作用的重要维度,关系的情感维度包括基于仁慈和能力的信任,这在人际知识转移中发挥重要作用(Levin and Cross, 2004; Tsai and Ghoshal, 1998)。案例中家族内部进行战略性分工:创始人主管原有业务,处理日常管理琐事,从经济、场地、人员上支持继承人放手创业,即使有不同意的地方,也绝不干涉,“在我创业道路上,父亲能够完全放手,这个很多人是做不到的(d61)。”对于一代的角色主要强调他们“Let go”(放手)的能力,将控制权交于继承者(Cadieux, 2007; Hoang and Gimeno, 2010)。继承人在获得家族资源支持的同时,为初次创业组建团队,借鉴国外技术,模仿创新,公司先后与美国汽车零部件巨头TRW公司,德国ZF公司及韩国MANDO公司进行技术合作,不仅成功开发了多个新一代电子转向系统项目,更引进了国外先进的生产技术及制造设备,从2009年开始,雅仕得还与国外某企业共同研发太阳能热发电定日镜减速器,并且获得成功。

|

图 3 二代适应性组合创业与家族资源传承过程

注:★家族精神性资源,◆家族知识性资源,#家族网络性资源; 表示一代家族性资源, 表示一代家族性资源, 表示二代家族性资源。 表示二代家族性资源。

|

命题A1:二代孩童期是一代精神性资源和知识性资源传递的关键时期,以战略性教育为传承的策略性要素,相比一般创业者,家族企业二代的家族产业情节和初始的创业认知是适应性组合创业机会识别的关键家族性资源。

命题A2:二代适应性组合创业是一种创业实验,以家族信任为传承的策略性要素,一代社会网络资源关系助力适应性组合创业机会创设,二代在适应性组合创业中形成新的知识性资源和社会网络关系。

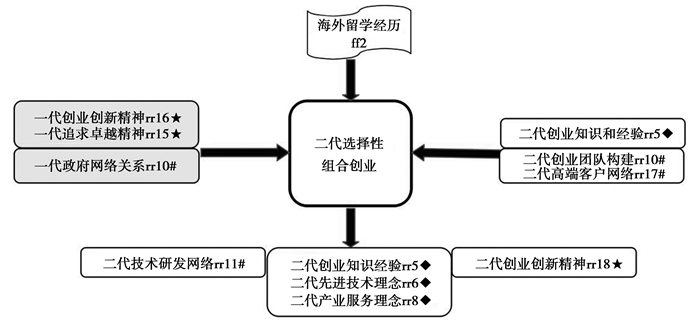

(二) 继承人选择性组合创业(2009年创立朗曼达)选择性组合创业是指企业在维持原有经营基础上,采取一种进攻性、前瞻性的创业行动,综合运用产品创新、事业部(业务部)和公司实体创建、战略重组或更新等策略,从而实现企业新、旧组成部份或业务优势互补、协同成长的一种长期创业战略(陈江等,2013;Mc Gaughey,2007)。从扎根分析结果来看,选择性组合创业呈现出主动性和长期性两个特点:主动性体现在继承人在首次创业成功后,对所掌握的创业资源进行吸收和拓展,充分发挥自我效能感,运用社会关系网络发现创业机会。长期性则体现在构建研发团队,不惜成本自主研发,创立品牌。所以在家族企业传承情境下,继承人选择性组合创业是继承人充分发挥自我效能感,尝试一种长期、主动、前瞻性的创业策略,积极实践创业知识和经验,探索家族企业发展路径,树立个人权威合法地位。

在二代选择性组合创业阶段,在初尝创业成功的滋味后,于2009年创办了宁波朗曼达工具有限公司,国内首先试制成功高速干切的硬质合金滚刀,向产业链上游延伸。这一阶段的创业机会识别主要来源于二代社会网络关系。二代在前一阶段的创业实践中通过跟客户接触发现客户是企业成长最好的资源,在与世界500强企业打交道的过程中,二代逐步搭建起了朋友和客户平台,在初尝创业成功的滋味后,了解到国内专业生产齿轮的设备大多依赖进口,国内齿轮加工刀具市场竞争力不强,与国外相比,劣势明显。继承人考虑到夏厦本身每年需要运用大量进口刀具,全部依赖进口,成本较高。在父亲的支持下,加之初次创业所积累的知识经验对自主生产刀具进行可行性论证,2009年3月,继承人与江西一家科技公司合作,创办了宁波朗曼达工具有限公司。在选择性创业中,继承人没有简单地进行模仿,而是从技术入手进行自主研发,家族的精神性资源和研发团队的构建是机会得以创设的关键要素。二代曾说“父亲始终认为办企业如逆水行舟,不进则退”,这种企业家精神影响着二代继承人在创业机会创设的过程中努力提升起点,关注技术创新。朗曼达公司在国内首先试制成功高速干切的硬质合金滚刀,拥有小模数蜗杆形剃齿刀、镶片蜗杆形齿轮加工刀具、弹性磨头、滚刀完全利用的综合滚齿方法等发明专利。公司还外聘了有多年合作的专家队伍,保证了研发的顺利进行。公司研究的超硬超细高速干切硬质合金齿轮滚刀被列为国家中小企业科技创新基金项目。此外,二代在海外留学时所学的国际酒店管理为传统制造业带来先进的理念,“夏厦不只生产产品,还要转向服务。例如朗曼达的滚刀设计制造同设备联系起来,公司可以把滚刀、工艺、设备,包括夹具帮客户配好,甚至考虑连订单都帮他接好(d117)。”

|

图 4 继承人选择性组合创业与家族资源传承过程

注:★家族精神性资源,◆家族知识性资源,#家族网络性资源; 表示一代家族性资源; 表示一代家族性资源;  表示二代家族性资源。 表示二代家族性资源。

|

命题B:二代选择性组合创业是一种主动的创业实践,以战略性教育为传承的策略性要素,二代社会网络关系助力创业机会识别,一代企业家精神资源和社会网络关系助力创业机会创设,二代在选择性组合创业中形成新的知识性资源、社会网络关系和企业家精神资源。

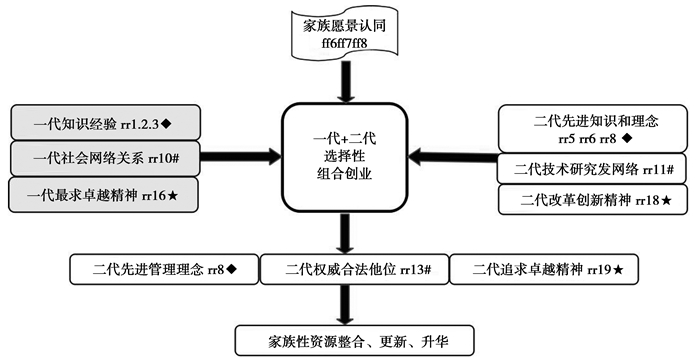

(三) 创始人-继承人选择性组合创业(2013年创立夏拓)在家族企业传承情境下,创始人-继承人选择性组合创业是两代人合力尝试一种长期、主动、前瞻性的创业策略,积极探索家族企业转型升级路径,提升企业竞争优势,维护家族的可持续发展。

继承人在朗曼达创业成功后自我效能和创业信心持续增长,延续第二次创业的经验,这一阶段的创业以国家小模数齿轮行业专用设备的拾遗补缺为己任,继续向价值链上游探索;一代也充分认可继承人的创业思路,父子俩不约而同将创业目标锁定在设备制造领域,试图整合家族产业,形成产业生态体系。

在创始人-继承人合力进行选择性组合创业阶段,一代二代都认为引进国外先进设备,是夏厦齿轮提高自动化程度和提升产品档次的重要途径,但是完全依靠进口成本高且企业本身缺乏核心竞争力,所以父子俩动起了在引进、消化、吸引国外先进技术同时,注重快速更新设计、制造理念和技术,立足于中国市场和客户的创新,成立一个整机装备企业的心思,以期从零件加工跨越到研发制造数控设备,满足企业自身生产需求的同时,还可以把设备投放市场,从而创造新的利润增长点。基于对齿轮生产行业的了解,数控滚齿机是齿轮生产企业必需的设备,从生产加工齿轮,向生产齿轮加工设备转型,形成企业内部的上下游产业链,可以有效控制企业的投资风险,夏厦要转型升级首要任务就是技术攻关,使其自主研发的数控设备性能与进口设备相媲美。夏厦不惜单机单台研发小模数齿轮高速干切的系列数据机床,目标是做强齿轮行业产业链,努力打造中国小模数齿轮生产基地。2012年3月,作为企业的产学研平台和研发中心,夏厦组建成立了夏厦投资控股有限公司。2012年5月,通过政府部门的牵线搭桥,夏厦与上海大学、上海交通大学等高校及科研机构签订了协议,共同研发数控滚齿机,并邀请国内各个高校及科研机构的机械专家以技术入股的形式加盟夏厦投资控股有限公司。2013年夏拓吸引了日本丰田公司的关注,在一系列考核之后,夏拓成为了日本丰田公司宁波地区的商业合作伙伴。与丰田的合作经营占了50%左右的营业额,按照国家安全管理要求,结合企业自身特点,制定了完善的安全管理看板体系;针对夏厦多产品线的特点,制定了变化点管理计划等规范生产体系。2015年9月夏拓整机装备产品正式对外销售。在这个过程中,二代权威合法地位得以构建,继承人逐步获得了创始人和企业管理层的认可,如“我认为小夏总很有想法,给公司带来了新的管理模式”(d138);“现在夏厦有5块牌子,3块都是他(继承人)的”(d139)。此外,二代接班意愿增强,从一开始“有自己的理想抱负,不一定一开始就有继承家族企业的意愿”(d95)到“现在我对夏厦的未来发展还是信心满满的”(d112);“我们(二代)接过了父辈的创业旗帜,一心扑在企业上,我们做大做强的愿望比父辈更强烈,希望社会能多给我们一点掌声”(d97)。家族愿景认同是这一时期一代、二代家族性资源得以融合和升华的关键传承要素,鲜明的家族价值观会提升年轻一代的人力和社会资本,有利于积极的家族内部关系和个人发展(Killoren et al., 2015)。创业知识的传播不仅取决于一代的知识量,而且也要考虑一代和二代之间的一致性,这样可以增加知识的吸收和保留(Reagans et al., 2005;Nahapiet and Ghoshal, 1998)。

|

图 5 一代+二代选择性组合创业与家族资源传承过程

注:★家族精神性资源,◆家族知识性资源,#家族网络性资源; 表示一代家族性资源, 表示一代家族性资源, 表示二代家族性资源。 表示二代家族性资源。

|

命题C:一代+二代选择性组合创业是家族性资源融合、重塑和升华的过程,以家族愿景认同为传承的策略性要素,一代和二代共同识别和创设创业机会,使得家族知识性资源更新,家族社会网络关系升级,家族企业家精神资源保留和发展。

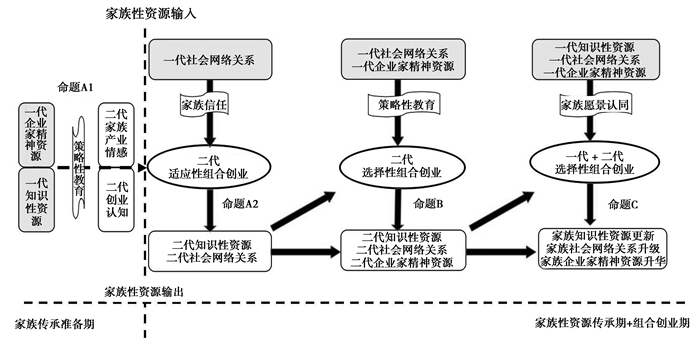

四、研究结论与贡献基于国内外学者对组合创业、家族性资源和家族企业传承方面的理论贡献,本文通过对宁波夏厦齿轮有限公司的一代创始人和二代继承人的实地访谈和相关资料收集和印证,形成案例文本,研究基于资源观,探索家族企业传承和组合创业之间的内在关系和作用机制。研究发现:(1)家族企业的独特背景为二代创业提供了更多试错的机会和更加宽容的创业实验过程,家族企业一代家族性资源为二代组合创业提供了得天独厚的资源,规避了因创业能力不足而导致的首次创业的失败。(2)家族企业的可持续发展要获取新的和重新配置资源的能力,从被动的适应性组合创业到主动的选择性组合创业,使一代家族性资源进一步投入到创业过程中,与外部的社会经济环境产生的创业要求相结合,经过持续创业互动,促使二代家族性资源不断生成和内化并进一步驱动家族代际资源的融合和升华,形成家族企业新的竞争优势,为家族企业的转型升级提供了代际潜能。(3)家族信任、战略性教育和家族愿景认同这些传承的策略性要素分别在二代适应性组合创业、二代选择性组合创业和一代+二代选择性组合创业阶段推动家族二代创业成长,激发家族持续创业行为和代际家族性资源融合。(4)纵观本案例组合创业的整个过程,企业家精神资源的传承最为核心,其贯穿组合创业全过程,二代对创业精神的继承、发展和创新,是家族企业成功传承的关键;社会网络关系资源对组合创业机会识别和创设的助益最大,新的所有者贡献新的资源给家族企业发展带来了新鲜的战略前沿;家族知识性资源的更新最为关键,通过深入和积极地参与兴趣和爱好,个人可以积累知识,发现并创造新的产品和服务。由上述分析我们得出了家族企业基于家族性资源传承的跨代组合创业理论模型,详见图 6。

|

图 6 基于家族性资源传承的跨代组合创业理论模型 |

通过系统分析基于家族性资源传承的家族企业组合创业过程,对比分析先前的研究成果,本文在理论上做出了以下几个方面的突破:(1)本研究系统梳理了一代和二代家族性资源在组合创业过程中的整合与发展,跨代组合创业为双方资源的自由流通和融合提供了渠道,克服了创业新手克服新进入障碍和家族性资源的路径依赖问题。(2)本文将跨代组合创业作为家族性资源传承的有效途径,深入探讨家族性资源传承与组合创业的互动机制,提供了以组合创业为路径的传承模式:初次的适应性组合创业实践具有实验性质,是家族提供给继承者特有的试错和经验积累的过程,与后续的选择性组合创业形成一个创业深化体系。(3)研究认为传承的策略性要素(如家族信任、策略性教育和家族愿景认同)在组合创业的不同阶段有效推动了家族性资源的代际传递。(4)构建了基于家族性资源传承的跨代组合创业理论模型。

从实践层面来讲:(1)对于家族而言,一代应具有长远的目光,从二代的孩童期开始就应该有意识地与下一代分享创业故事、愿景、知识和理念,让继承人形成对家族产业的情感和对创业的认知,由此激发下一代组合创业行为。家族性资源的传承过程并非将一代和二代捆绑在一起,一代的“放手”能力决定了二代家族性资源能否自主、快速增长。(2)对于家族企业而言,从适应性组合创业到选择性组合创业对家族传承具有深刻的意义,从被动到主动,从短期到长期,家族企业的独特背景为二代组合创业提供了耐心资本。如果二代具有创业动机,那么创始人就应该鼓励继承者运用他们的知识去追求创业机会同时保护他们免受日常管理的困扰,这是家族性资源能否获得代际融合、重塑和升华的关键。

当然,本研究局限于单个案例的纵向研究,研究范围可能会稍有不足。在未来的研究中,建议研究者采用多案例分析方法,以获得更有价值的研究成果。本团队有意于通过采集包括杭州、宁波、温州、嘉兴、台州等家族企业分布较密集地区的相关家族企业传承数据用数学建模的方式验证本文得出的相关模型,并在各因素影响程度上做出更为准确的判断。

| [] |

陈江、陈凌、杨祎婧, 2013, “组合创业影响家族企业成长的过程机制研究——基于浙江振石控股集团的案例探析”, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 751-763 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2013.05.014 |

| [] |

陈文婷, 2011, “创业学习与家族企业跨代企业家的创业选择”, 《经济管理》, 第 8 期, 第 38-50 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2011.08.010 |

| [] |

陈文婷, 2012, “家族企业跨代际创业传承研究-基于资源观视角的考察”, 《东北财经大学学报》, 第 4 期, 第 3-9 页。DOI:10.3969/j.issn.1008-4096.2012.04.001 |

| [] |

陈文婷、杨学儒、李新春, 2009, “基于过程观的家族创业研究”, 《外国经济与管理》, 第 2 期, 第 50-57 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-4950.2009.02.007 |

| [] |

储小平、李桦, 2013, “创业式接班”, 《北大商业评论》, 第 12 期, 第 58-65 页。 |

| [] |

代吉林、李新春、朱仁宏, 2013, “家族资源支持类型与家族创业:基于家族义务与创业者素质视角——兼对家族社会资本研究的一个补充”, 《商业经济与管理》, 第 1 期, 第 5-14 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2013.01.001 |

| [] |

窦军生、贾生华, 2008, “'家业'何以长青——企业家个体层面家族企业代际传承要素的识别”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 105-117 页。 |

| [] |

窦军生、邬爱其, 2005, “家族企业传承过程演进:国外经典模型评介与创新”, 《外国经济与管理》, 第 9 期, 第 52-58 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-4950.2005.09.008 |

| [] |

郭超, 2013, “子承父业还是开拓新机——二代接班者价值观偏离与家族企业转型创业”, 《中山大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 189-198 页。 |

| [] |

潘善琳、崔丽丽, 2016, 《SPS案例研究方法:流程、建模与范例》, 北京: 北京大学出版社。 |

| [] |

胡晓红、李新春, 2009, “家族企业创业导向与企业成长”, 《学术研究》, 第 4 期, 第 79-82 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2009.04.012 |

| [] |

李新春、何轩、陈文婷, 2008, “战略创业与家族企业创业精神的传承-基于百年老字号李锦记的案例研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 127-140 页。 |

| [] |

李新春、张鹏翔、叶文平, 2016, “家族企业跨代资源整合与组合创业”, 《管理科学学报》, 第 19 期, 第 1-17 页。 |

| [] |

庞仙君、罗劲博、彭涛, 2015, “风险资本给创业家族企业带来什么——基于中国创业板上市公司的经验证据”, 《科学学与科学技术管理》, 第 5 期, 第 126-136 页。 |

| [] |

王凤彬, 2009, “科层组织中的异层级化趋向——基于宝钢集团公司管理体制的案例研究”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 101-122 页。 |

| [] |

王向阳、卢艳秋、赵英鑫, 2011, “知识获取、路径依赖对企业创新能力的影响研究”, 《图书情报工作》, 第 18 期, 第 103-106 页。 |

| [] |

吴炯, 2015, “家族企业传承中的社会资本代际调适——基于海鑫集团的案例研究”, 《管理案例研究与评论》, 第 4 期, 第 303-322 页。 |

| [] |

余向前、张正堂、张一力, 2013, “企业家隐性知识、交接班意愿与家族企业代际传承”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 77-88 页。 |

| [] |

Anderson RC, Reeb DM, 2003, "Founding-family ownership and rm performance:evidence from the S & P 500". Journal of Finance, 58(3), 1301–1328.

DOI:10.1111/1540-6261.00567 |

| [] |

Arregle J L, Batjargal B and Hitt M A, 2015, "Family ties in entrepreneurs' social networks and new venture growth", Entrepreneurship Theory Family ties in entrepreneurs' social networks and new venture growth". Entrepreneurship Theory and Practice, 39(2), 313–344.

DOI:10.1111/etap.12044 |

| [] |

Barney JB., 1991, "Firm resources and sustained competitive advantage". Journal of Management, 17(1), 99–120.

DOI:10.1177/014920639101700108 |

| [] |

Cadieux L., 2007, "Succession in small and medium-sized family businesses:Toward a typology of predecessor roles during and after instatement of the successor". Family Business Review, 20(2), 95–109.

DOI:10.1111/j.1741-6248.2007.00089.x |

| [] |

Carter S, Ram M., 2003, "Reassessing portfolio entrepreneurship". Small Business Economics, 21(4), 371–380.

DOI:10.1023/A:1026115121083 |

| [] |

Chua JH, Chrisman JJ and Sharma P, 1999, "Defining Family Business by Behavior". Entrepreneurship Theory & Practice, 23, 113–130.

|

| [] |

Davidsson P, Wiklund J., 2001, "Levels of analysis in entrepreneurship research:current research practice and suggestions for the future". Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4), 81–100.

DOI:10.1177/104225870102500406 |

| [] |

Bozer G, Levin L and Santora JC, 2017, "Succession in family business:multi-source perspectives". Journal of Small Business & Enterprise Development, 24(2), 256–283.

|

| [] |

Gomez-Mejia LR, Makri M and Kintana ML., 2010, "Diversi cation decisions in family-controlled rms". Journal of Management Studies, 47(2), 223–252.

DOI:10.1111/joms.2010.47.issue-2 |

| [] |

Habbershon T. G., Williams M. L., 1999, "A resource-based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firm". Family Business Review, 12(1), 1–25.

|

| [] |

Habbershon T. G., Pistrui J., 2002, "Enterprising families domain:Family-influenced ownership groups in pursuit of transgenerational wealth". Family Business Review, 15(3), 223–37.

DOI:10.1111/j.1741-6248.2002.00223.x |

| [] |

Hoang H., Gimeno J., 2010, "Becoming a founder:How founder role identity affects entrepreneurial transitions and persistence in founding". Journal of Business Venturing, 25(1), 41–53.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.07.002 |

| [] |

Hoy F, Sharma P., 2009, Entrepreneurial Family Firms. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.

http://www.pearson.ch/1471/9780131577114/Entrepreneurial-Family-Firms.aspx |

| [] |

Iacobucci D, Rosa P., 2010, "The growth of business groups by habitual entrepreneurs:the role of entrepreneurial teams. Entrepreneurship". Theory and Practice, 34(2), 351–377.

|

| [] |

Keller BK, Whiston SC., 2008, "The role of parental influences on young adolescents' career development". Journal of Career Assessment, 16(2), 198–217.

DOI:10.1177/1069072707313206 |

| [] |

Killoren SE, Wheeler LA, Updegraff KA, Jésus SARD and Mchale SM, 2015, "Longitudinal Associations among Parental Acceptance, Familism Values, and Sibling Intimacy in Mexican-Origin Families". Family Process, 54(2), 217–231.

DOI:10.1111/famp.12126 |

| [] |

Lambrecht J., 2005, "Multigenerational Transition in Family Businesses:A New Explanatory Model". Family Business Review, 40(3), 112–282.

|

| [] |

Levin DZ, Cross R, Abrams LC, Lesser EL and Prusak L, 2004, "Trust and knowledge sharing:A critical combination". Creating Value with Knowledge, 12(2), 36–43.

|

| [] |

Liao S H, Fei W C and Liu C T., 2008, "Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation". Technovation, 28(4), 183–195.

DOI:10.1016/j.technovation.2007.11.005 |

| [] |

Longenecker J., Schoen J., 1978, "Management succession in the family business". Journal of Small Business Management, 16(3), 1–6.

|

| [] |

Lumpkin G.T., Dess G.G., 2005, "The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship". Acad. Manag. Exec, 19(2), 147–156.

|

| [] |

Mac Millan IC., 1986, "To really learn about entrepreneurship, let's study habitual entrepreneurs". Journal of Business Venturing, 1(3), 241–243.

DOI:10.1016/0883-9026(86)90001-7 |

| [] |

Mc Gaughey S L., 2007, "Hidden ties in international new venturing:The case of portfolio entrepreneurship". ournal of World Business, 42(3), 307–321.

DOI:10.1016/j.jwb.2007.04.011 |

| [] |

Miller D, Le Breton-Miller I., 2005, Managing for the Long Run:Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses, Boston, MA: Harvard Business School Press.

|

| [] |

Nahapiet J., Ghoshal S., 1998, "Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage". Academy of Management Review, 23(2), 242–266.

DOI:10.5465/amr.1998.533225 |

| [] |

Nordqvist, M., Hall, A. and Melin, L., 2008, "Methodology and family business studies: the interpretive approach", CeFEO Working Paper Series.

|

| [] |

Nordqvist M., Melin L., 2010, "Entrepreneurial families and family firms". Entrepreneurship & Regional Development, 22(3-4), 211–239.

|

| [] |

Nonaka I., 1994, "A dynamic theory of organizational knowledge creation". Organization Science, 5(1), 14–37.

DOI:10.1287/orsc.5.1.14 |

| [] |

Plehn-Dujowich, J.M., 2009, "The dynamic relationship between entrepreneurship, unemployment, and growth: evidence from U.S.industries", Report of the Office of Advocacy in the United States Small Business Administration.

|

| [] |

Reagans R., Argote L. and Brooks D., 2005, "Individual Experience and Experience Working Together:Predicting Learning Rates from Knowing Who Knows What and Knowing How to Work Together". Management Science, 51(6), 869–881.

DOI:10.1287/mnsc.1050.0366 |

| [] |

Robson G, Gallagher C and Daly M., 1993, "Diversi cation strategy and practice in small rms". International Small Business Journal, 11(2), 37–53.

DOI:10.1177/026624269301100204 |

| [] |

Rosa P, Hamilton D., 1994, "Gender and ownership in U.K. small rms". Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 11–27.

DOI:10.1177/104225879401800302 |

| [] |

Rosa P., 1998, "Entrepreneurial processes of business cluster formation and growth by 'habitual' entrepreneurs". Entrepreneurship Theory and Practice, 22(4), 43–61.

DOI:10.1177/104225879802200403 |

| [] |

Rosa P., Scott M., 1999, "Entrepreneurial diversification, business-cluster formation, and growth". Environment & Planning C Government & Policy, 17(5), 527–547.

|

| [] |

Slavato C, Chirico F and Sharma P., 2010, "A farewell to the business:Championing exit and continuity in entrepreneurial family firms". Entrepreneurship & Regional Development, 22(3-4), 321–348.

|

| [] |

Sharma P., Chrisman J. and Chua J., 2003a, "Succession planning as planned behavior:Some empirical results". Family Business Review, 16(1), 1–15.

|

| [] |

Sharma P., Chrisman J. and Chua J., 2003b, "Predictors of satisfaction with the succession process in family rms". Journal of Business Venturing, 18(5), 667–687.

DOI:10.1016/S0883-9026(03)00015-6 |

| [] |

Shmuel Ellis., 2017, "Imprinting through inheritance:a multi-genealogical study of entrepreneurial proclivity". Academy of Management Journal, 60(1), 500–522.

|

| [] |

Sieger P., Zellweger T., Nason R.S. and Clinton E., 2011, "Portfolio entrepreneurship in family firms:a resourcebased perspective". Strategic Entrepreneurship Journal, 5(4), 327–351.

DOI:10.1002/sej.v5.4 |

| [] |

Steier L., 2007, "New venture creation and organization:a familial sub-narrative". Journal of Business Research, 60(10), 1099–1107.

DOI:10.1016/j.jbusres.2006.12.017 |

| [] |

Ward J.L., 1997, "Growing the Family Business:Special Challengs and Practices". Family Business Review, 10, 323–337.

DOI:10.1111/j.1741-6248.1997.00323.x |

| [] |

Welch C., Piekkari R., Plakoyiannaki E. and Paavilainen-M ntym ki E., 2011, "Theorising from case studies:Towards a pluralist future for international business research". Journal of International Business Studies, 42(5), 740–762.

DOI:10.1057/jibs.2010.55 |

| [] |

Tsai W., Ghoshal S., 1998, "Social Capital and Value Creation". Academy of Management Journal, 41(4), 464–476.

|

| [] |

Wiklund J, Shepherd DA., 2008, "Portfolio entrepreneurship:habitual and novice founders, new entry, and mode of organizing". Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 701–725.

DOI:10.1111/j.1540-6520.2008.00249.x |

| [] |

Zahra S.A., Hayton J.C. and Salvato C., 2004, "Entrepreneurship in Family Vs. Non-family Firms:A Resource-based Analysis of the Effect of Organizational Culture. Entrep". Theory Practice, 28(1), 363–381.

|

| [] |

Zahra S.A., Sapienza H.J. and Davidsson P., 2006, "Entrepreneurship and dynamic capabilities:a review, model and research agenda". J. Manag. Stud, 43, 917–955.

DOI:10.1111/joms.2006.43.issue-4 |

| [] |

Zahra S A., 2012, "Organizational learning and entrepreneurship in family firms:Exploring the moderating effect of ownership and cohesion". Small business economics, 38(1), 51–65.

DOI:10.1007/s11187-010-9266-7 |

| [] |

Zellweger T., 2007, "Time horizon, costs of equity capital, and generic investment strategies of rms". Family Business Review, 20(1), 1–15.

|

| [] |

Zhou Z, Chen Z., 2011, "Formation mechanism of knowledge rigidity in firms". Journal of Knowledge Management, 15(5), 820–835.

DOI:10.1108/13673271111174348 |