近几十年来,已有大量的文献表明现实中的微观个体并不是完全的“理性人”,而是具有亲社会性的“社会人”。这种现象已经被独裁者博弈(Kahneman et al., 1986)、最后通牒博弈(Güth et al., 1982)、信任博弈(Berg et al., 1995)、礼物交换博弈(Fehr et al., 1996)、公共品博弈(Marwell and Ames, 1979)等实验研究所证实。对此,行为经济学家构建了一系列丰富的社会偏好理论模型①来进行解释,如:利他理论(Andreoni and Miller, 2002)、不平等厌恶理论(Fehr and Schmidt, 1999;Bolton and Ockenfels, 2000)、互惠理论(Rabin,1993;Dufwenberg and Kirchsteiger, 2004)等。

① 社会偏好理论的核心是指经济人不仅关心自身的物质收益,也会关心他人的利益。有关社会偏好理论的详细介绍,可参见周业安:《论偏好的微观结构》,南方经济,2015年,第4期;周业安:《人的社会性与偏好的微观结构》,南方经济,2017年,第6期;陈叶烽:《亲社会性行为及其社会偏好的分解》,经济研究,2009年,第12期; 陈叶烽等:《超越经济人的社会偏好理论——一个基于实验经济学的综述》,南开经济研究,2012年,第1期。

然而,在社会偏好理论日益完善并被广泛认可之际,List(2007)和Bardsley(2008)却发现了一个用大多数的社会偏好理论都无法进行合理解释的现象:当独裁博弈实验的选择集由“给予”框架扩展为“给予”和“拿取”框架时,分配结果发生了巨大的变化,人们的利他偏好和不平等厌恶偏好似乎消失了。对此,Cappelen et al. (2013)提供了一种较为合理的解释:在标准的Dictator game实验中,禀赋的初始权利的界定是模糊的,独裁者并不能确定初始禀赋是否完全属于自己,而当他被赋予了“拿取”的权利时,独裁者可能会认为这是在向他发送一个初始禀赋完全归属于自己的信号,所以其分配行为发生了巨大的变化。之后,他们将“努力”这一情境引入到不同的框架中,进一步强化了权利的界定,实验结果表明:在努力的情境下,不同框架对人们分配行为的影响与标准实验组的影响是一致的,并且这种影响是显著而稳健的。但是,另一些学者却发现,在其他某些情境下,并没有激发框架对人们分配行为的影响(Dreber et al., 2013;Smith,2015;Grossman and Eckel, 2015)。

上述研究表明,微观行为会受社会情境的影响,因此社会偏好理论的研究不应该抛弃社会情境因素的影响,而关于不同情境是否能够激发框架对人们分配行为的影响仍需要大量的研究。因此,本文在以上研究的基础上将努力、运气因素②同时引入到独裁博弈实验中,比较在强化了应得权利的情境下(努力)和强化了“天赐之财”的情境下(运气),给予框架和拿取框架对人们分配行为的影响,从而扩展上述研究结果,从更多样化的社会维度研究分配行为。

② 努力是指通过移动滑块获得初始禀赋;运气是指通过抽奖获得初始禀赋。

本文的主要创新点是:现有的独裁博弈实验研究,或是单独讨论框架对人们分配行为的影响,或是单独研究禀赋来源的影响,很少有研究将二者结合起来。而本文则将禀赋来源(努力、运气)和框架(给予、拿取)同时引入到实验设计中,探讨这两种因素对人们分配行为的共同作用。实验结果表明在努力情境下,强化了人们应得权利的意识,从而激发了框架对人们分配行为的影响;而在运气情境下,并没有这种强化作用,从而框架的影响并不显著。这表明人们的分配行为不仅会受自身偏好的影响还会受到所处情境的影响,即微观个体是受社会因素影响的适度社会化的人。另一方面,实验结果证明了相对运气挣得的财富,人们更加认可由努力挣得的财富,即人们更倾向于支持机会平等③,更加支持勤劳致富。本文共有六部分:第一部分是引言;第二部分是文献综述;第三部分详细介绍了实验设计;第四部分是理论预测;第五部分是实验结果;第六部分是结论。

③ 文中采用Roemer(1998)提出的机会平等概念:如果收入不平等是由对于个体自身而言具有外生性的因素引发的,如性别、种族、家庭背景、出生地等非个人可控的客观环境因素造成的,那么这种收入不平等是不公平的,反之,如果收入不平等是由自身的受教育水平、努力水平等个人能主观选择的结果所决定的,则这种收入不平等是公平的。

二、文献综述独裁博弈实验是考察人们利他偏好的经典实验之一,最早是由Kahneman et al.(1986)提出的,他们的实验设计是:在初始禀赋为$20的情况下,独裁者可以在($10,$10)和($18,$2)两个选项中为自己和接受者进行分配。实验结果与理论预期出现了偏差:并非所有人都是完全理性的人,有1/3的被试选择($10,$10),即平分这份禀赋。Forsythe et al.(1994)在其基础上进行了完善,具体规则是:独裁者提出一种分配方案,接受者没有拒绝的权利,双方的收益由独裁者选择的分配方案所决定。大量的独裁博弈实验结果都偏离了零支付的理论预期,通常超过60%的独裁者会转移大约20%的禀赋给接受者(Camerer,2004;Cardenas and Carpenter, 2008;Engel,2011)。

之后,大量的文献在此基础上又对独裁博弈实验进行了拓展与修正,一些实验通过引入努力因素研究禀赋来源对人们分配行为的影响。如Cherry et al. (2002)让独裁者通过自身劳动获得初始禀赋,即独裁者需要在45分钟内完成17道GMAT试题,并且根据正确回答试题的数量来获得初始禀赋,然后再进行分配决策。他们发现,在标准实验组中,只有15%的被试的分配比例为0;而在努力实验组中,当独裁者靠自身劳动赚得40美元时,有70%的被试的分配比例为0。Jakiela(2015)使用肯尼亚农村被试和美国顶尖大学被试研究了禀赋的来源(努力、运气)对被试分配行为的影响,实验结果表明禀赋来源对农村被试的分配行为没有显著性影响,而对学生被试的分配行为有显著性影响。何浩然、陈叶烽(2012)的研究表明,相对于无偿赏金,通过自身劳动获得初始禀赋的独裁者的捐赠比例明显下降。Cherry et al.(2005)、Reinstein and Riener(2009)的研究也出现了类似的结果。虽然上述研究结果均表明努力因素会强化人们应得权利的的意识,使得人们的分配比例有所下降,但是人们的利他行为依然是稳健存在的,并且这些现象,仍然可以用社会偏好理论进行解释。

然而,当List(2007)改变了独裁博弈实验的选择集时,实验结果却出现了转折性的变化,并且对于这种变化,大多数社会偏好理论都无法给予合理的解释。当选择集由“给予”框架扩展为既可以“给予”也可以“拿取”时,被试的分配行为发生了巨大的变化:在标准组中71%的独裁者选择非零支付,平均给予额为1.33;选择集为(-1,5)的实验组,35%的独裁者给予正的支付,平均给予额为0.33;选择集为(-5,5)的实验组,仅有10%的独裁者给予正的支付,平均给予额为-2.48;选择集为(-5,5)的挣得实验组,仅有6%的独裁者给予正的支付,66%的独裁者保持中立,既不拿取也不给予,28%的独裁者选择负的支付,平均给予额为-1。这些实验结果表明,当选择集由“给予”框架扩展为“给予”和“拿取”框架时,人们的利他偏好和不平等厌恶偏好似乎消失了。随后一些实验也都出现了类似的结果:Oxoby and Spraggon(2008)也发现:当选择区间发生变化时,被试的分配行为会随之发生巨大的变化。他们设置了三个实验组,分别为标准组、独裁者通过努力挣得初始禀赋的给予组和接受者通过努力挣得初始禀赋的拿取组。在标准实验组中,独裁者的平均分配比例为20%;在给予组中,分配比例非常接近于理论预测的零支付;在拿取组中,独裁者的平均分配比例超过50%。Cappelen et al. (2013)通过加入努力因素,设计四个实验组:标准给予组、标准拿取组、努力给予组和努力拿取组,实验结果发现:在标准实验组和努力实验组中选择集的拓展对人们的分配行为的影响不仅是显著的而且是稳健存在的。对此,Cappelen et al. (2013)提供了一种解释:选择集的拓展提供了一种应得权利的信号,因为在标准的独裁博弈实验中,禀赋的初始权利的界定是模糊的,独裁者并不认为初始禀赋完全是属于自己的,而当在选择集中加入“拿取”后,独裁者可能会认为这是在向他释放一个初始禀赋完全归属于自己的信号,所以独裁者的分配行为发生了巨大的变化。Korenok et al.(2013)等的实验研究也出现了类似的情况。

但是,另一些学者却发现,其他的某些情境并没有激发框架对人们分配行为的影响。Dreber et al.(2013)在信息是否披露这两种不同的情境下,探讨不同框架对人们分配行为的影响。他们发现,无论信息是否被披露,都没有激发框架对人们分配行为的影响。Smith(2015)、Grossman and Eckel(2015)的实验也出现了类似的情况。所以不同的情境下可能会出现不同的实验结果,如连洪泉等(2014)利用序贯公共品实验来研究社会距离影响群体合作行为的效应及途径,结果发现,合作效果取决于不同的实验情境,群体合作水平在陌生人情境中显著低于合伙人情境。上述研究表明:在不同的情境下,框架对人们的影响是不同的。这表明人们的行为不仅受自身偏好的影响还受所处情境的影响(Levitt and List, 2007)。

综上,社会偏好理论的研究不应该抛弃社会情境因素的影响,因为微观个体是受社会因素影响的适度社会化的人,其微观行为是依赖于社会情境的,所以关于不同情境是否能够引起框架对人们分配行为的影响仍需要大量的研究。因此本文在以上研究的基础上将努力、运气因素同时引入到独裁博弈实验中,比较在强化了应得权利的情境下(努力)和强化了“天赐之财”的情境下(运气),给予框架和拿取框架对人们分配行为的影响,从而扩展上述研究结果,从更多维度研究人们的分配行为。

三、实验设计我们于2016年冬季-2017年秋季在东北师范大学开展了本实验,实验采用了2×2的实验设计,如表 1所示。实验由努力-给予实验组(T1)、努力-拿取实验组(T2)、运气-给予实验组(T3)和运气-拿取实验组(T4)四个实验组组成。

| 表 1 实验设计描述 |

我们在长春多所大学中张贴招募海报,并从报名者中随机抽选出156名同学作为实验被试。本实验共分为三个阶段,第一个阶段为实验任务阶段:通过努力或者运气获得初始禀赋的阶段;第二个阶段为分配阶段:在不同的框架下进行分配决策的阶段;第三个阶段为个人信息问卷调查阶段。实验中不直接出现人民币一词,而是用点数代替,1点数=1元人民币。整个实验过程是完全匿名的,并借助实验经济学软件Z-Tree(Fischbacher,2007)完成。

在实验开始时,被试被随机的分配到四个实验组中。之后,电脑会随机将每两个同学匹配为一组,并随机将这两名同学分为角色A和角色B。每个实验组的实验步骤如下:

努力-给予实验组(T1):第一阶段由角色A通过完成努力组的实验任务来获得初始禀赋;第二阶段由角色A分配其在第一阶段所获得的初始禀赋,角色B填写期望角色A分配给自己的禀赋。

努力-拿取实验组(T2):第一阶段由角色B通过完成努力组的实验任务来获得初始禀赋;第二阶段由角色A分配角色B在第一阶段所获得的初始禀赋,角色B填写期望角色A分配给自己的禀赋。

运气-给予实验组(T3):第一阶段由角色A通过完成运气组的实验任务来获得初始禀赋;第二阶段由角色A分配其在第一阶段所获得的初始禀赋,角色B填写期望角色A分配给自己的禀赋。

运气-拿取实验组(T4):第一阶段由角色B通过完成运气组的实验任务来获得初始禀赋;第二阶段由角色A分配角色B在第一阶段所获得的初始禀赋,角色B填写期望角色A分配给自己的禀赋。

努力组的实验任务:本次实验选取Gill and Prowse(2012)的滑块任务作为努力组的实验任务:被试需要在9分钟内通过移动鼠标将滑块从初始位置(0)移动到中间位置(50)来获得初始禀赋,被试每正确移动一个滑块将获得1个点数。实验任务共分为3个页面进行,每个页面180秒。在被试完成实验任务后,电脑会选取被试在这3个页面中的最高点数作为被试的最终点数。例如:若被试在这3个页面上所获得的点数分别为18、25、20,则25为被试在此阶段所获得的最终点数,实验页面如图 1所示。

|

图 1 努力组的实验任务界面 |

运气组的实验任务:被试需要点击一下屏幕上的“抽奖键”,电脑会随机分配给被试一些点数,实验页面如图 2所示。需要注意的是:运气组被试所抽到的点数是按照努力组滑块任务得到的点数的分布进行设定的,从而保证4个实验组的收益基本一致。

|

图 2 运气组的实验任务界面 |

收益计算:角色A的收益=实验任务阶段所获得的点数(T1、T3实验组由角色A获得,T2、T4实验组由角色B获得) -分配给角色B的点数;角色B的收益=角色A分配给角色B的点数。

四、理论预测本文将努力、运气因素同时引入到Dictator game实验中,比较在强化了应得权利的情境下(努力)和强化了“天赐之财”的情境下(运气),给予框架和拿取框架对人们分配行为的影响。首先,禀赋的来源方式是否影响人们的分配行为?已有大量文献表明:独裁者会把通过努力得到的初始禀赋看成自己应得的权利,从而分配给接受者更少的禀赋(Cherry et al., 2002;Oxoby and Spraggon, 2008)。并根据机会平等的定义:如果收入差异是由“运气”(个人不可控的“环境”因素)造成的,那么人们认为收入差异是不公平的;相反,如果收入差异是由自身努力程度差异形成的,那么人们认为收入差异是比较公平的(Roemer,1998;Krawczyk,2010)。由此我们提出预测1:

预测1:在其他条件相同的情况下,努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例显著低于运气-给予实验组(T3)。努力-拿取实验组(T2)中独裁者的分配比例显著高于运气-拿取实验组(T4),因为在努力-拿取实验组(T2)中,初始禀赋是由接受者通过努力挣得的,所以独裁者会分配给接受者更多的禀赋。

其次,将不同的框架引入到实验设计中,探讨在不同的情景下,框架是否影响人们的分配行为?结合预测1,相比于运气得来的禀赋,通过努力得到的禀赋会使独裁者有更强的应得权利的意识,由此得出预测2:

预测2:在其他条件相同的情况下,努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例显著低于努力-拿取实验组(T2);运气-给予实验组(T3)中独裁者的分配比例应该与运气-拿取实验组(T4)无显著差异。

五、实验结果 (一) 描述性统计量本次实验从招募的实验志愿者中随机抽选出156名被试。这些被试来自社科、人文大类、理学、工科等各个专业。156名被试被随机分配到四个实验组中,并被随机分配为独裁者和接受者。每场实验大约耗时40分钟,平均每个被试获得23元报酬,其中包括10元参与费。

表 2描述了4个实验组的独裁者的数量,分配比例的均值、标准差、最小值和最大值。4个实验组的独裁者的数量分别是21、21、20和16。努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例均值为23%,相比于其他三组,其分配比例最低,且远低于努力-拿取实验组(T2);努力-拿取实验组(T2)中独裁者的分配比例均值为48%,相对于其他三个实验组,其分配比例最高;运气-给予实验组(T3)中独裁者的分配比例均值为42%;运气-拿取实验组(T4)中独裁者的分配比例均值为34%。努力-给予实验组(T1)和运气-给予实验组(T3)的标准差相近,分别为0.16、0.15,都小于努力-拿取实验组(T2)的0.22和运气-拿取实验组(T4)的0.20,这表明给予组中独裁者的分配比例的离散程度小于拿取组,即给予组中独裁者的分配比例较为集中,拿取组中独裁者的分配比例相对分散。运气-给予实验组(T3)中独裁者的最小分配比例为4%,其余三组均为0。努力-拿取实验组(T2)中独裁者的最大分配比例为100%,运气-给予实验组(T3)和运气-拿取实验组(T4)中独裁者的最大分配比例分别为61%、57%,均大于50%,而努力-给予实验组(T1)中独裁者的最大分配比例为48%,小于50%。

| 表 2 分配比例的基本统计量 |

表 3给出了这4个实验组的对比数据,其中包括独裁者挣得禀赋的均值、接受者挣得禀赋的均值、独裁者平均分配额、接受者平均所得额、独裁者平均剩余额和完全理性的独裁者数量。从表 3中可以看出,4个实验组中可供独裁者分配的禀赋的均值分别为28.90、24.23、25.12和24.59,其中,努力-给予实验组(T1)的挣得禀赋稍高于其他三组①,但是与努力-拿取实验组(T2)所得禀赋的均值并不存在显著性的差异(Z=1.034,P=0.3009)。努力-给予实验组(T1)中完全理性的独裁者约占19%,与其他三组相比,所占比例最高。努力-拿取实验组(T2)中完全理性的独裁者约占4.8%,运气-给予实验组(T3)中没有完全理性的独裁者,运气-拿取实验组(T4)中完全理性的独裁者约占12.5%。

| 表 3 基本统计量对比 |

① 这里有必要做一下说明,实验说明书是由实验员按照实验步骤分开讲解的,所以实验被试在做任务前并不知晓所挣得的禀赋在下一实验步骤中的用途,因而不存在努力程度上的差异。

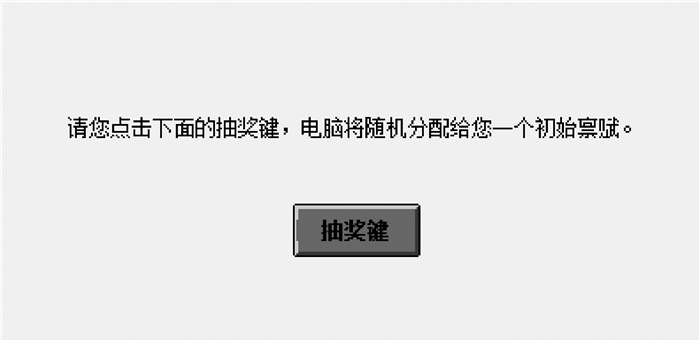

接下来,我们对比了4个实验组中独裁者的分配比例直方图,如图 3所示。努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例均在50%以下,并且有约19%的独裁者是完全理性者,即分配给接受者的禀赋为0。而努力-拿取实验组(T2)中独裁者的分配比例集中在50%左右,约62%的独裁者拿走了接受者所获禀赋的半数以上,约4.8%的独裁者是完全理性者,拿走了接受者获得的全部禀赋。运气-给予实验组(T3)、运气-拿取实验组(T4)中独裁者的分配比例均在60%以下,并且分别有68%、50%的独裁者的分配比例处在45%-60%之间。努力-给予实验组(T1)、运气-给予实验组(T3)中独裁者的分配比例相对集中,而努力-拿取实验组(T2)、运气-拿取实验组(T4)中独裁者的分配比例相对分散。从图 3中可以看出4个实验组中独裁者的分配比例是有差别的,但差别是否显著还需进一步验证。

|

图 3 四个实验组中独裁者分配比例的直方图 注:横坐标表示独裁者的分配比例,纵坐标表示处于一定分配比例范围内的独裁者数量的百分比。 |

为了更准确的比较4个实验组中独裁者的分配比例是否存在着显著性的差异,我们运用Wilcoxon-Mann-Whitney的非参数检验的方法进行检验。检验结果如表 4所示:

| 表 4 Wilcoxon-Mann-Whitney检验结果 |

努力-给予实验组(T1)和运气-给予实验组(T3):Z=-3.466;P=0.0005,能够通过显著水平1%的统计检验,拒绝原假设。T1实验组中独裁者的分配比例显著低于T3实验组,这表明禀赋的来源对人们的分配行为有显著性的影响。这个结果与Cherry et al.(2002)、Oxoby and Spraggon(2008)等的实验结果一致,均表明:相比于运气得来的禀赋,通过努力得到禀赋时独裁者会有更强的应得权利的意识。努力-拿取实验组(T2)和运气-拿取实验组(T4):Z=-2.114;P=0.0345,能够通过显著水平5%的统计检验,拒绝原假设,T2实验组中独裁者的分配比例显著高于T4实验组。以上两个实验结果符合预测1:在其他条件相同的情况下,努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例显著低于运气-给予实验组(T3),努力-拿取实验组(T2)中独裁者的分配比例显著高于运气-拿取实验组(T4),支持Roemer(1998)对机会平等的定义,表明相比于运气挣得的财富,人们更加认同由努力挣得的财富,即在分配问题上人们更倾向于支持机会平等,更加支持勤劳致富。

努力-给予实验组(T1)和努力-拿取实验组(T2) ①:Z=-3.854;P=0.0001,能够通过显著水平1%的统计检验,拒绝原假设,表明T1实验组中独裁者的分配比例显著低于T2实验组;运气-给予实验组(T3)和运气-拿取实验组(T4):Z=-0.987;P=0.3237,不能够通过显著水平10%的统计检验,不能拒绝原假设,不能说明T4实验组和T3实验组中独裁者的分配比例有显著性的差异。上述两个结果符合预测2,表明在由努力挣得初始禀赋的情境下,强化了人们应得权利的意识,进而激发了框架对人们分配行为的影响;而在由运气挣得初始禀赋的情境下,则没有这种强化作用,从而使得框架对人们分配行为的影响并不显著。这说明不同的情境下,框架对人们分配行为的影响是不同的,这也是本文对之前有关情境是否能引发框架对人们分配行为影响的实验结果的拓展。此结果也表明人们的行为不仅受自身偏好的影响还受所处情境的影响(Levitt and List, 2007),即微观个体是受社会因素影响的适度社会化的人。

① 由于T2实验组是由角色A分配角色B获得的初始禀赋,所以与T1实验组相比,既存在产权效应又存在框架效应,为分解产权效应,我们在此基础上又做了补充实验T5实验组,与T2实验组唯一的不同之处是角色B获得的禀赋需要全数转移给角色A,从而将产权效应分离出来。实验结果为T2与T5实验组并无显著性差异(Z=1.448, P=0.1476),T5与T1实验组有显著性差异(Z=2.172, P=0.0299),T1与T2实验组也有显著性差异(Z=-3.854;P=0.0001)。这一系列实验结果表明:T1与T2实验组的差异主要是由于框架效应引起的,而“将产权赋予谁”的影响较小,由此也说明实验设计中T1与T2实验组的比较,可以忽略“产权赋予谁”对分配行为的影响,而只考虑框架效应的影响。

(三) 参数检验为了进一步研究人们的分配行为与禀赋的来源方式和框架的关系,本文采用最小二乘法(OLS)对其进行回归,回归结果如表 5所示。

| 表 5 OLS回归结果 |

从表 5的回归结果来看,模型1的回归结果表明,禀赋来源对独裁者分配比例的影响并不显著,这可能是因为努力-给予实验组(T1)中独裁者的分配比例显著小于运气-给予实验组(T3),而努力-拿取实验组(T2)中独裁者的分配比例显著高于运气-拿取实验组(T4),所以混合在一起比较时,两组比较一高一低,从而抵消了禀赋来源(努力、运气)对独裁者分配比例的影响。而框架对独裁者的分配比例有显著的影响(-0.10,P=0.034),在“拿取”框架下,独裁者的分配比例均值为0.42,在“给予”框架下,独裁者的分配比例均值为0.32。从模型2的回归结果来看,在加入控制变量后,回归的结果与模型1相吻合,表明独裁者的分配比例与框架呈现稳健的相关关系,这个结果与List(2007)的实验结果相吻合:当独裁者的选择区间发生变化时,独裁者的分配比例会随之发生巨大变化,即表明单独的框架作用会影响独裁者的分配行为。

这似乎与前文中的非参数检验结果出现了矛盾(非参数检验结果:在由努力挣得初始禀赋的情境下,强化了人们应得权利的意识,进而激发框架对人们分配行为的影响;而在由运气挣得初始禀赋的情境下,则没有这种强化作用,从而使得框架对人们分配行为的影响并不显著)。而出现这种矛盾的原因可能是:虽然运气-给予组(T3)与运气-拿取组(T4)中独裁者的分配比例不存在显著性差异,但是努力-给予组(T1)中独裁者的分配比例显著低于努力-拿取组(T2),并且后者的差异作用更强,以至于混合比较之后,后者起到主导作用,使总体上表现出框架对独裁者的分配比例有显著的影响。

为了进一步探究出现这种结果的原因,本文在模型3中引入了框架与禀赋来源两者的交互项,即努力-给予为1,其余为0。当存在交互项时,独裁者的分配比例与不同的框架在统计上并不显著相关(0.08,P=0.200),而与禀赋的来源(0.14,P=0.034)以及框架与禀赋来源两者的交互项显著相关(-0.32,P=0.000),这与非参数检验结果一致。并且在加入交互项后,模型3的调整R^2由0.056提高到0.168(提高了3倍),这说明模型3优于模型2。从模型4的回归结果来看,在加入控制变量后,独裁者的分配比例仍和交互项显著相关(-0.31,P=0.000)。这表明了独裁者的分配比例和框架与禀赋来源的交互项呈现稳健的相关关系。

这个结果表明框架与禀赋来源的交互项能够很好地解释独裁者分配比例的变化,并对独裁者的分配比例具有显著的负向影响,即努力-给予实验组独裁者的分配比例最低。所以独裁者分配比例的变化受框架和禀赋来源两个因素的综合影响,而不是框架单个因素的影响。这就解释了模型1的结果与非参数检验结果看似矛盾的原因:不同框架之所以在模型1中统计上显著,并不是因为单独的框架因素对人们的分配行为有影响,而是在与禀赋来源的共同作用下对独裁者的分配行为产生了影响,由此也就与非参数检验结果保持一致,表明在由努力挣得初始禀赋的情境下,强化了人们的应得权利的意识,进而激发了框架对人们分配行为的影响;而在由运气挣得初始禀赋的情境下,则没有这种强化作用,从而框架对人们分配行为的影响并不显著。

六、结论本文将努力、运气因素同时引入到Dictator game实验中,比较在强化了应得权利的情境下(努力)和强化了“天赐之财”的情境下(运气),给予框架和拿取框架对人们分配行为的影响,从而扩展之前的研究结果,从更多样化的社会维度研究人们的分配行为。通过对实验数据的分析,我们有如下发现:

1) 人们的分配行为受禀赋来源的影响,在给予框架下,相比于运气得来的禀赋,通过努力得到禀赋时独裁者会有更强的应得权利的意识,从而分配给接受者更少的禀赋;而在拿取框架下,相比于运气得到的禀赋,当初始禀赋是由接受者通过努力挣得时,独裁者会分配给接受者更多的禀赋。这也就表明相比于运气挣得的财富,人们更加认同由努力挣得的财富,即人们在分配问题上具有机会平等的倾向,更加支持勤劳致富。机会平等问题一直是经济研究的热点,因为机会不平等是造成不合理的收入差异的主要原因,由此产生的收入差异也是引起民众不公平感增加与社会不稳定的关键因素。所以要促进社会公平,就要减少由机会不平等引起的收入差异,本实验从实证角度丰富了这方面研究。

2) 在由努力挣得初始禀赋的情况下,强化了人们应得权利的意识,从而激发了框架对人们分配行为的影响;在由运气挣得初始禀赋的情况下,并没有这种强化作用,从而没有激发框架对人们分配行为的影响。这表明人们的行为不仅受自身偏好的影响还受所处情境的影响。而对于微观行为会受社会情境的影响这一现象,可以从社会规范的角度来进行解释:亲社会行为是由遵守社会规范的愿望所驱动的(Cappelen et al., 2007;Krupka and Weber, 2013;Kimbrough and Vostroknutov, 2016),个人通过将其行为与外部公认的社会规范进行比较来评估其行为的适当性,当规范与自我利益冲突时,个人会在获取收益和遵守社会规范之间做出权衡取舍。实验中不同的情境可能对应着不同的社会规范,所以会导致人们分配行为的变化。与一些研究社会规范的文献类似,本实验将不同的禀赋来源与不同的框架结合起来,设置四种不同的实验情境,进而可能诱发出不同的社会规范,使人们的分配行为发生变化。本文的实验结果支持上述用社会规范来解释人们分配行为的情境依赖性的结论,但由于本文未使用量表对社会规范进行测量,所以导致无法从社会规范角度对本文的实验结果进行解释。

一个好的经济学理论必须能够有效解释微观行为的复杂性(周业安,2018),未来将社会规范方面的问题纳入分配行为的实验研究应该是实验经济学的一个重要发展方向,我们将对情境如何影响人们的行为做出更多的努力和更深刻的研究。正如罗俊、陈叶烽(2015)所说:实验对经济学的意义,绝不仅仅只在于发现亲社会行为的普遍存在,更重要的是通过对人们在不同情境下亲社会水平的测度,结合其他实证研究工具,构建出能够真实描绘人类行为复杂性和情境性的个体行为模型。将社会情境因素引入到实验之中是构筑上述模型的重要方面,也是我们未来的努力方向。

| [] |

陈叶烽, 2009, “亲社会性行为及其社会偏好的分解”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 131-144 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2009.12.063 |

| [] |

陈叶烽、叶航、汪丁丁, 2012, “超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述”, 《南开经济研究》, 第 1 期, 第 63-100 页。 |

| [] |

何浩然、陈叶烽, 2012, “禀赋获得方式影响被试行为是否存在性别差异:来自自然现场实验的证据”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 102-117 页。 |

| [] |

连洪泉、周业安、陈叶烽, 等, 2014, “社会距离和公共品自愿供给——基于序贯公共品实验的证据”, 《世界经济文汇》, 第 6 期, 第 71-87 页。 |

| [] |

罗俊、陈叶烽, 2015, “人类的亲社会行为及其情境依赖性”, 《学术月刊》, 第 6 期, 第 15-19 页。 |

| [] |

周业安, 2015, “论偏好的微观结构”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 106-115 页。 |

| [] |

周业安, 2017, “人的社会性与偏好的微观结构”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 59-73 页。 |

| [] |

周业安, 2018, “行为经济学:引领经济学的未来?”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 1-11 页。 |

| [] |

Andreoni J., Miller J., 2002, "Giving According to GARP:An Experimental Test of the Consistency of Preferences for Altruism". Econometrica, 70(2), 737–753.

DOI:10.1111/ecta.2002.70.issue-2 |

| [] |

Bardsley N., 2008, "Dictator game giving:Altruism or artefact?". Experimental Economics, 11(2), 122–133.

DOI:10.1007/s10683-007-9172-2 |

| [] |

Berg J., Dickhaut J. and Mccabe K., 1995, "Trust, Reciprocity, and Social History". Games and Economic Behavior, 10(1), 122–142.

DOI:10.1006/game.1995.1027 |

| [] |

Bolton G.E., Ockenfels A., 2000, "Erc:A Theory of Equity, Reciprocity, and Competition". American Economic Review, 90(1), 166–193.

DOI:10.1257/aer.90.1.166 |

| [] |

Camerer C. F., 2004, "Behavioral Game Theory:Experiments in Strategic Interaction". Cuadernos De Economía, 23(41), 229–236.

|

| [] |

Cappelen A.W., Hole A.D., Sørensen E.Ø. and Tungodden B., 2007, "The Pluralism of Fairness Ideals:An Experimental Approach". American Economic Review, 97(3), 818–827.

DOI:10.1257/aer.97.3.818 |

| [] |

Cappelen A.W., Nielsen U.H., Sørensen E.Ø, Tungodden B. and Tyran J.R., 2013, "Give and Take in Dictator Games". Economics Letters, 118(2), 280–283.

DOI:10.1016/j.econlet.2012.10.030 |

| [] |

Cardenas , Juan Camilo and Jeffrey Carpenter., 2008, "Behavioural Development Economics:Lessons from Field Labs in the Developing World". Journal of Development Studies, 44(3), 311–338.

DOI:10.1080/00220380701848327 |

| [] |

Cherry T.L., Frykblom P. and Shogren J.F., 2002, "Hardnose the Dictator". American Economic Review, 92(4), 1218–1221.

DOI:10.1257/00028280260344740 |

| [] |

Cherry T.L., Kroll S. and Shogren J.F., 2005, "The Impact of Endowment Heterogeneity and Origin on Public Good Contributions:Evidence from the Lab". Journal of Economic Behavior & Organization, 57(3), 357–365.

|

| [] |

Dreber A., Ellingsen T., Johannesson M. and Rand D. G., 2013, "Do people Care about Social Context? Framing Effects in Dictator Games". Experimental Economics, 16(3), 349–371.

DOI:10.1007/s10683-012-9341-9 |

| [] |

Dufwenberg M., Kirchsteiger G., 2004, "A Theory of Sequential Reciprocity". Games & Economic Behavior, 47(2), 268–298.

|

| [] |

Engel C., 2011, "Dictator Games:A Meta Study". Experimental Economics, 14(4), 583–610.

DOI:10.1007/s10683-011-9283-7 |

| [] |

Fehr E., Gächter S. and Kirchsteiger G., 1996, "Reciprocal Fairness and Noncompensating Wage Differentials". Journal of Institutional & Theoretical Economics, 152(4), 608–640.

|

| [] |

Fehr E., Schmidt K.M., 1999, "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". Cepr Discussion Papers, 114(3), 817–868.

|

| [] |

Fischbacher U., 2007, "Z-tree:Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments". Experimental Economics, 10(2), 171–178.

DOI:10.1007/s10683-006-9159-4 |

| [] |

Forsythe R., Horowitz J. L., Savin N. E. and Sefton M., 1994, "Fairness in Simple Bargaining Experiments". Games & Economic Behavior, 6(3), 347–369.

|

| [] |

Gill D., Prowse V., 2012, "A Structural Analysis of Disappointment Aversion in a Real Effort Competition". American Economic Review, 102(1), 469–503.

DOI:10.1257/aer.102.1.469 |

| [] |

Grossman P. J., Eckel C.C., 2015, "Giving versus taking for a cause". Economics Letters, 132, 28–30.

DOI:10.1016/j.econlet.2015.04.002 |

| [] |

Güth W., Schmittberger R. and Schwarze B., 1982, "An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining". Journal of Economic Behavior & Organization, 3(4), 367–388.

|

| [] |

Jakiela P., 2015, "How fair shares compare:experimental evidence from two cultures". Journal of Economic Behavior & Organization, 118, 40–54.

|

| [] |

Kahneman D., Knetsch J. L. and Thaler R., 1986, "Fairness as a constraint on profit seeking:entitlements in the market". American Economic Review, 76(4), 728–741.

|

| [] |

Kimbrough, E. and Vostroknutov, A., 2016, "A Portable Method of Eliciting Respect for Social Norms", Social Science Electronic Publishing.

|

| [] |

Korenok O., Millner E. L. and Razzolini L., 2013, "Taking, Giving, and Impure Altruism in Dictator Games". Working Papers, 17(3), 488–500.

|

| [] |

Krupka E. L., Weber R. A., 2013, "Identifying Social Norms Using Coordination Games:Why Does Dictator Game Sharing Vary?". Journal of the European Economic Association, 11(3), 495–524.

DOI:10.1111/jeea.12006 |

| [] |

Krawczyk M., 2010, "A Glimpse through the Veil of Ignorance:Equality of Opportunity and Support for Redistribution". Journal of Public Economics, 94(1), 131–141.

|

| [] |

List J. A., 2007, "On the Interpretation of Giving in Dictator Games". Journal of Political Economy, 115(3), 482–493.

DOI:10.1086/519249 |

| [] |

Levitt S. D., List J. A., 2007, "What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world?". Journal of Economic Perspectives, 21(2), 153–174.

DOI:10.1257/jep.21.2.153 |

| [] |

Marwell G., Ames R., 1979, "Experiments on The Provision of Public Goods:Resources, interest, group size and the free rider problem". American Journal of Sociology, 84(6), 1335–1360.

DOI:10.1086/226937 |

| [] |

Oxoby R. J., Spraggon J., 2008, "Mine and Yours:Property Rights in Dictator Games". Journal of Economic Behavior and Organization, 65(3), 703–713.

|

| [] |

Rabin M., 1993, "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics". American economic review, 83(5), 1281–1302.

|

| [] |

Reinstein D., Reiner G., 2009, "Desert and Tangibility:Decomposing House Money Effects in a Charitable Giving Experiment". Experimental Economics, 15(1), 229–240.

|

| [] |

Roemer J.E., 1998, Equality of opportunity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Smith A., 2015, "On the Nature of Pessimism in Taking and Giving Games". Journal of Behavioral & Experimental Economics, 54, 50–57.

|