当前,我国已经处于快速老龄化和高龄化进程中,面临沉重的老年人照料压力。据预测,我国21世纪上半叶生活自理能力残障老人增速明显高于整体老年人口,高龄残障老人增长大大快于中低龄者,身边无子女残障老人增长明显快于有子女者,残障老人照料成本总额占GDP比重将快速增长(曾毅等,2012)。2014-2050年,老年护理服务潜在需求可能从3089.96亿元上升至4.27万亿元;有效需求可能从1172.42亿元上升至1.60万亿元(胡宏伟等,2015)。并且,在我国,城市偏向的社会福利支出使得农村因照料老人引起的劳动力供给减少扩大了城乡收入不平等(王笳旭等,2017)。一直以来,我国老人以家庭照料为主。但是,由于家庭的核心化、少子化和小型化,家庭照料的压力日益增大,难以满足老人的照料需求。为此,我国各地试点通过政府补助①或社会医疗保险支付②的方式满足老人的照料需求。并且,党的十八届五中全会明确提出了“十三五”期间探索建立长期护理保险制度。不管是社会保险支付还是政府补助,本质是以社会化的方式分散失能老人的照料风险。但是,它降低了私人照料成本,由此可能改变老人照料的预算约束,并可能对照料偏好产生影响,进而影响总体的照料成本。

① 2014年9月,财政部、民政部、全国老龄工作委员会办公室出台《关于建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度的通知》,对经济困难的高龄、失能等老年人进行养老服务补贴,补贴的方式包括现金和代金券,各地根据自行情况进行试点。例如在广东省和江苏省,补贴方式为政府购买服务或采用发放服务券等。

② 一般地,我国各地社会医疗保险都没有把长期照料服务纳入保障覆盖范围(个别试点地方除外,例如上海的高龄老人医疗护理计划,由医疗保险基金承担老人的长期照料服务支出)。但是,在开展长期护理保险试点前或现仍没有建立长期护理保险的地区,需要长期照料服务的老人往往采取“压床”的方式,由医疗保险基金承担长期照料服务支出。

我国关于政府补助和保险支付对老年人照料成本影响的研究鲜见。特别地,老人临终时的照料需求必然是增加的,临终照料成本是老人照料成本的主要组成部分,但我国相关定量研究非常罕见。本文试图借助2002-2014年“中国老年人口健康影响因素跟踪调查”(以下简称CLHLS)死亡人口追踪数据,回答以下四个问题。首先,我国老人临终照料成本有多高?其次,政府补助和保险支付对老年人临终照料成本具有什么影响?再次,政府补助和保险支付通过什么机制对老年人照料成本产生影响?最后,政府补助和保险支付对照料成本影响的中介机制存在什么差异?

二、文献述评照料对老人健康具有积极影响,照料护理支出显著提高了老人的健康自评、健康他评、生活满意度等,并且还降低了老人的小病发病率、患慢性病种类数以及两年内的患重病次数,相比医疗支出,照料支出具有更优的健康产出效率(阳义南,2016)。学者分别根据照料服务的来源、地点等关键要素的不同,将长期照料服务划分为不同的类型。从服务提供者来看,照料主要分为正式照料和非正式照料,非正式照料通常是指由家庭成员或朋友等提供的非付费的照料服务,正式照料是指通过付费在市场购买的照料服务。关于正式照料与非正式照料之间的关系,有四种理论模型:分级补偿模型、相互替代模型、任务特定模型和互补模型(Rodríguez,2014)。实证研究发现,正式照料与非正式照料之间确实具有相互替代关系(Bonsang,2009;Gannon and Davin, 2010)。不过,也有研究发现,正式照料与非正式照料之间的具体关系取决于老人的失能程度和照料需求(Bonsang,2009)。

照料对老人健康具有积极影响,照料护理支出显著提高了老人的健康自评、健康他评、生活满意度等,并且还降低了老人的小病发病率、患慢性病种类数以及两年内的患重病次数,相比医疗支出,照料支出具有更优的健康产出效率(阳义南,2016)。学者分别根据照料服务的来源、地点等关键要素的不同,将长期照料服务划分为不同的类型。从服务提供者来看,照料主要分为正式照料和非正式照料,非正式照料通常是指由家庭成员或朋友等提供的非付费的照料服务,正式照料是指通过付费在市场购买的照料服务。关于正式照料与非正式照料之间的关系,有四种理论模型:分级补偿模型、相互替代模型、任务特定模型和互补模型(Rodríguez,2014)。实证研究发现,正式照料与非正式照料之间确实具有相互替代关系(Bonsang,2009;Gannon and Davin, 2010)。不过,也有研究发现,正式照料与非正式照料之间的具体关系取决于老人的失能程度和照料需求(Bonsang,2009)。

老年人的照料需求受多种因素影响,年龄越大、自理能力越低、居住城市和有退行性疾病的老人会增加照料强度和成本(周云、封婷,2015),不同年龄、性别、城乡和生活自理能力的老年人的直接照料成本存在差异(蒋承等,2009)。老年照料除了向正式照料人支付直接成本外,还具有间接成本。例如,照料老人的子女要付出明显的机会成本,老年照料对于成年子女的就业概率和工作时间有显著的负向影响,并使其承受逐渐扩大的隐性“工资惩罚”(蒋承、赵晓军,2009;刘柏惠,2014)。老人照料服务选择受收入水平和服务价格的影响。在法国,失能老人对服务价格比较敏感,平均价格弹性为-0.4(Roquebert and Tenand, 2017)。在我国,社会经济地位对老人照料类型的选择以及得到子女照料的数量都有显著的影响,家庭人均收入越低的老人,得到正式照料的可能性越低(陈欣欣、董晓媛,2011),收入水平越高,老年人获得生活照料概率越大(刘一伟,2016),收入对精神健康的促进作用对高收入者更大(温兴祥、程超,2017)。

各国都根据国情发展了长期照料公共支持政策。例如,在OECD国家,长期照料成本主要由公共财政承担(Costa-Font et al., 2017)。虽然学者对公共支持照料服务是否影响老人照料服务选择存在争议,但是更多证据显示,公共支持照料服务确实会产生道德风险,导致子女等用正式照料替代非正式照料(Zweifel and Strüwe,2011)。理论模型研究发现,基于家计调查的公共支持的长期照料保险或补贴可能同时挤出老人的私人储蓄和子女的非正式照料(Courbage and Zweifel, 2015)。实证研究发现:在加拿大,对居家照料的财政支持导致老人使用更多的正式照料,并减少对非正式照料的使用(Stabile et al., 2006);在法国,政府的老年照料津贴导致老人使用更多的总照料服务(正式照料和非正式照料),对非正式照料的利用占比下降(Rapp et al., 2011)。不过,对挪威、英国、德国、西班牙和以色列城市老年人口的研究发现,如果正式照料服务能力越强,则老人利用的照料服务总量越多,但没有发现公共财政资助的正式照料挤出了非正式照料(Motel-Klingebiel et al., 2005)。

照料服务公共支持政策本身的特征对老人照料服务选择会产生影响。例如,对荷兰和德国正式照料和非正式照料的使用差异进行比较后发现,长期护理保险制度本身的特征,如覆盖对象的享受资格、待遇水平等,会影响老人对正式照料和非正式照料的选择(Bakx et al., 2005)。公共支持政策的家计调查方式对长期照料保障的最优水平、非正式照料服务利用及其相互关系具有显著影响。当保险利益纳入家计财富调查时,如果公共支持政策比较宽松,则最优的长期照料保障水平与非正式照料服务利用负相关;如果公共支持政策比较严格,则长期照料保障水平与非正式照料服务利用的最优水平均为0(Bascans et al., 2017)。

从已有研究文献来看,西方学者关注了正式照料与非正式照料的关系以及政府补助或保险支付对老年照料服务选择的影响,但对政府补助或保险支付的收入效应及其对照料成本影响的研究鲜见。在我国,学者对老年照料成本的定量研究比较少,在有限的定量研究中,主要是研究自理能力与照料成本之间的关系,而对政府补助或保险支付的影响研究鲜见。随着我国长期护理保险的发展,保险支付对照料成本的影响必将日益增大。本文通过分析政府补助和保险支付对临终老人照料成本的影响及其中介机制,并比较其影响差异,为完善老年照料公共支持政策特别是长期护理保险制度提供借鉴,具有比较重要的理论和现实意义。

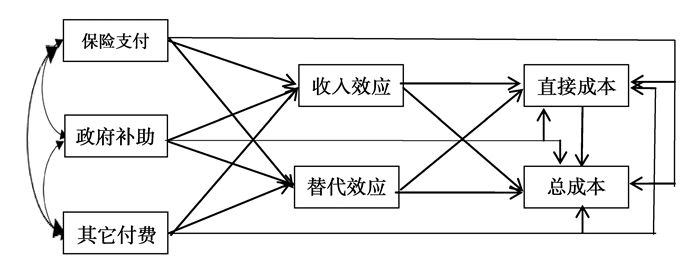

三、研究假设与研究方法 (一) 研究假设根据上述文献以及经济学的消费理论,对照料服务的政府补助或保险支付会通过替代效应和收入效应对老年临终照料成本产生影响(如图 1)。由此做出如下假设:

|

图 1 政府补助与保险支付影响照料成本的路径分析框架(以家庭付费为参照) |

假设1:政府补助或保险支付降低了购买正式照料的自负成本,因此,可能导致正式照料替代非正式照料,并由此导致:①照料的直接成本增加;②虽然非正式照料具有机会成本,但通常情况下,非正式照料具有较低的总成本(Harrow et al., 1996;Svensson and Fajutrao, 2014),政府补助或保险支付也将导致照料的总成本增加。

假设2:政府补助或保险支付降低了老人照料服务的自负成本,从而导致老人(家庭)的实际收入增加,并进而导致老人预算约束的改变。健康服务属于正常品甚至奢侈品(Narayan,2011),老人实际收入的增加,将导致老人对健康服务需求增加。健康服务需求增加,则照料服务需求增加,从而导致老人照料的直接成本和总成本增加。

假设3:由于政府补助与保险支付的支付制度存在差异,因而它们对照料成本的影响及其中介机制可能存在差异。

(二) 研究方法 1. 计量模型照料服务利用的影响因素包括倾向特征、使能因素以及需要因素(Andersen,1995)。其中,倾向特征包括年龄、性别、婚姻、居住方式、教育程度等,使能因素包括照料成本支付类型(即照料成本主要由谁支付)和收入水平,需要因素主要为健康状况。在我国,照料成本支出还有比较大的城乡差异和地区差异,不同年份死亡个体的照料成本支出也存在较大差异。老人照料成本支出模型如下:

| $ {\rm{y}}_{\rm{i}}^ * = {{\rm{ \mathsf{ β} }}_1}{{\rm{x}}_{\rm{i}}} + \sum {{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{ \mathsf{ κ} }}}{{\rm{Z}}_{{\rm{i \mathsf{ κ} }}}} + \sum {{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{ \mathsf{ γ} }}}{{\rm{ \mathsf{ δ} }}_{{\rm{i \mathsf{ γ} }}}} + {{\rm{ \mathsf{ μ} }}_{\rm{i}}} $ |

其中,xi为照料成本支付类型,Ziκ为个人的倾向特征、收入水平和需要因素,δiγ为照料成本支出的地区差异、城乡差异和死亡年份差异,μi为随机误差项。

在照料成本支出中,yi的取值分为两类,一类为0,一类为正。大量的0照料支出将导致估计有偏。同时,数据中,非零总成本支出和直接成本支出经对数变换后仍存在严重偏正态。因两部分模型不依赖同方差和正态性假设,估计结果更加稳健,因此我们选择了两部分模型进行估计。模型如下:设Si是一个二值变量(0或1),决定yi*为0或严格为正,ξi是仅影响是否选择照料的新增变量。

| $ \begin{array}{l} {\rm{S}}_{\rm{i}}^ * = {{\beta '}_1}{{\rm{x}}_{\rm{i}}} + {{\beta '}_2}{\xi _{\rm{i}}} + \sum {{\beta '}_\kappa }{Z_{{\rm{i}}\kappa }} + \sum {{\beta '}_\gamma }{\delta _{{\rm{i}}\gamma }} + {e_{\rm{i}}}, \\ 如果{\rm{S}}_{\rm{i}}^ * > 0\;\;{S_{\rm{i}}} = 1, 如果S_i^ * \le 0\ {{\text{S}}_i} = 0\\ {\rm{Pr}}\left({{{\rm{S}}_{\rm{i}}} = 1} \right) = {\rm{Pr}}\left({{{\rm{y}}_{\rm{i}}} > 0} \right) = \Phi \left({{{\beta '}_1}{{\rm{x}}_{\rm{i}}} + {{\beta '}_2}{\xi _{\rm{i}}} + \sum {{\beta '}_\kappa }{Z_{{\rm{i}}\kappa }} + \sum {{\beta '}_\gamma }{\delta_{{\rm{i}}\gamma }}} \right)\\ {\rm{ln}}({{\rm{y}}_{\rm{i}}}{\rm{|}}{{\rm{S}}_{\rm{i}}} = 1, {{\rm{x}}_{\rm{i}}}, {Z_{{\rm{i}}\kappa }}, {\delta _{{\rm{i}}\gamma }}) = {{\beta ''}_1}{{\rm{x}}_{\rm{i}}} + \sum {{\beta ''}_\kappa }{Z_{{\rm{i}}\kappa }} + \sum {{\beta ''}_\gamma }{\delta _{{\rm{i}}\gamma }} + {\mu _{\rm{i}}}\\ 假定:{e_{\rm{i}}} \sim N\left({0, 1} \right), {\mu _{\rm{i}}} \sim N\left({0, \sigma _{{\mu _{\rm{i}}}}^2} \right), {\rm{cov}}\left[ {e_{\text{i}}, {\mu _{\rm{i}}}} \right) = 0 \end{array} $ |

上述两部分模型有一个暗含的假定,即个体在“是否发生照料成本”和“如果发生,支出成本多少”这两个决策时是独立进行的。但如果“是否发生照料成本”与老人(或家庭)的参与决策有关(如照料价格、收入、是否需要自己付费等),此时二部分模型将会出现选择性偏误。为此,我们进一步使用Heckman选择模型(Heckman,1976)对模型设定进行稳健性检验。Heckman选择模型的选择模型与两部分模型的第一部分相同,支出模型为:

| $ E\left({{\rm{ln}}{{\rm{y}}_{\rm{i}}}|{{\rm{S}}_{\rm{i}}} = 1, {{\rm{x}}_{\rm{i}}}, {Z_{{\rm{i}}\kappa }}, {\delta _{{\rm{i}}\gamma }}} \right) = {{\beta '''}_1}{{\rm{x}}_{\rm{i}}} + \sum {{{\beta '''}}_\kappa }{Z_{{\rm{i}}\kappa }} + \sum {{\beta '''}_\gamma }{\delta _{{\rm{i}}\gamma }} + E\left({{{\mu '}_{\rm{i}}}|{{\rm{S}}_{\rm{i}}} = 1} \right) $ |

设lnyi的随机误差项为μ′i,ei和μ′i的均值为0,方差分别为σe2和σμ′2,两者相关系数为ρ,ei, μ′i服从二维正态分布。

2. 结构方程模型以往研究中,中介效应检验普遍参照Baron and Kenny(1986)的因果逐步回归分析法进行。但该方法已经受到了普遍质疑,Bootstrap是更为合适的方法(Preacher and Hayes, 2004)。为了对图 1中的所有变量及其结构关系进行分析,我们使用IBM-SPSS AMOS 20软件构建了结构方程模型,并使用Bootstrap(Percentile bootstrap和Bias-corrected percentile bootstrap)以及PRODCLIN程序检验方法进行中介效应检验(Williams and MacKinnon, 2007)。由于Bootstrap不能进行远程中介分析,因此,我们根据Taylor et al. (2008)的方法进行远程中介效应检验。

四、数据来源与变量界定 (一) 数据来源本文数据来自CLHLS,该调查的详细情况在一些文献中做过详细介绍(Zeng,2001)。我们采用2005年、2008年、2011年和2014年数据库中的死亡老人追踪样本。样本总共包括2002-2014年死亡的19623名老人。我们删除了缺乏相关变量的样本,最终使用12014个样本。

(二) 变量界定本文的主要因变量为照料成本。在问卷中,照料成本包括直接成本和总成本。总成本指老人临终前需要完全照料的全部成本,包括看护费、照料人员的误工费、请保姆的费用等各项服务费用,不包括医药费、给老人购买食物或日用品的费用。直接成本是指老人临终前一个月实际支付的各项照料服务费用。为了消除物价因素的影响,总成本和直接成本根据《中国统计年鉴》历年居民消费价格指数统一调整到2014年的价格。

本文的主要解释变量为照料成本支付类型。在问卷中,照料成本主要支付人包括医疗保险、老人自己、配偶、子女/孙子女、国家或集体补助、其他。本文中,把老人自己、配偶、子女/孙子女付费合并成家庭支付,医疗保险支付简称保险支付,国家或集体补助简称政府补助。

政府补助或保险支付影响照料成本的解释机制是替代效应和收入效应。本文中,替代效应是指老人(家庭)选择主要照料人时,用正式照料替代非正式照料。非正式照料是指由配偶、子女及其配偶、孙子女及其配偶、其他家庭成员和朋友提供的照料服务;正式照料是指由社会服务和保姆提供的照料服务。收入效应是指政府补助或保险支付导致老人对健康服务需求的增加。医疗服务和照料服务都属于健康服务需求,但老年人医疗服务利用往往需要照料支持,老年照料服务与专业性医疗服务是互补关系(龚秀全,2016)。因此,本文中收入效应用老人临终前一年支付的医疗费用表示。

其他控制变量包括性别、死亡年龄、收入、教育程度、婚姻、民族、是否独居、地区、居住地(城乡)、死亡年份和照料需要。因为老人都是以家庭为单位共同生活,老人收入以家庭人均年收入表示。为消除物价因素的影响,收入根据《中国统计年鉴》历年消费价格指数统一调整到2014年的价格。在样本中,有一部分老人的收入为0,在对收入进行对数处理时赋值为1,以避免分析时样本量的减少。老年人的照料需要用自理能力和卧床天数评估。自理能力是指临终前老人洗澡、穿衣、上厕所、吃饭能否自理、室内活动是否需要他人帮助、大小便能否控制。如果完全能自理(完全不需要帮助或能控制)记1分,反之记3分,两者之间记2分。自理能力得分范围为6-18分,得分越高自理能力越差。

五、研究发现 (一) 老人临终照料成本比较表 2计算了按性别和照料成本支付类型划分的与年龄相关的临终照料直接成本和总成本。计算时,为了使结果更具代表性,我们根据数据库给定的权重进行了加权处理。总体来讲,老人临终时面临较高的照料成本,临终前一个月的平均直接成本达到2014年居民人均可支配月收入的166.67%,临终总照料成本达到2014年居民年人均可支配收入的36.09%,达到2014年人均医疗保健支出的6.06倍。不过,老人临终照料直接成本和总成本随年龄的增长而下降。分性别来讲,除了70-74岁年龄组女性总照料成本高于男性外,其它各年龄组男性的直接照料成本和总照料成本都比女性高。分照料成本支付类型来讲,老人照料成本由保险支付时成本最高,直接成本达到平均直接成本的3.44倍,总成本达到平均总成本的2.25倍;政府补助的直接成本比家庭支付低18.48%,临终总成本低40.78%。

| 表 1 变量的描述性统计 |

| 表 2 与老人年龄相关的人均临终照料直接成本和总成本 |

表 3给出了政府补助与保险支付对临终照料直接成本影响的估计结果。在模型1的第一部分中,和家庭支付相比,政府补助更有可能支付直接成本,但保险支付没有显著差异。在第二部分中,和家庭支付相比较,保险支付和政府补助的直接成本显著更高,分别高62.74%和15.84%。对保险支付与政府补助进行系数相等的联合检验,t值为1.78,在10%水平上拒绝系数相等的假设。保险支付比政府补助直接成本显著高40.47%。模型2在模型1的基础上加入了收入效应和替代效应两个变量,收入效应和替代效应都对直接成本有显著影响,并且,保险支付的系数减少,而政府补助的系数变得不显著。模型3和模型4给出了Heckman选择模型估计的结果,lambda不显著,其它系数的估计结果与两部分模型的结果非常接近。这意味着老人在临终照料直接成本支出方面选择性效应并不明显。

| 表 3 政府补助与保险支付对临终照料直接成本影响的参数估计 |

表 4给出了政府补助与保险支付对临终照料总成本影响的估计结果。在模型5的第一部分中,和家庭支付相比较,政府补助更有可能负担临终照料总成本,但保险支付没有显著差异。在第二部分中,和家庭支付相比较,保险支付的总成本显著高43.91%。对保险支付与政府补助进行系数相等的联合检验,t值为1.48,保险支付比政府补助总成本高27.59%但在10%水平内不显著。模型6在模型5的基础上加入了收入效应和替代效应两个变量,收入效应和替代效应都对总成本有显著影响,并且,保险支付的系数减少,而政府补助的系数变得显著为负。模型7和模型8给出了Heckman选择模型估计的结果,lambda不显著,其它系数的估计结果与两部分模型的结果非常接近。这意味着老人在临终照料总成本方面的选择性效应并不明显。

| 表 4 政府补助与保险支付对临终照料总成本影响的参数估计 |

保险付费中,社会医疗保险类型主要包括职工医保、公费医疗、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗四种。因城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗的制度设计和待遇水平相似,本文统称为居民医保。退休老人(或在职时)参加社会医疗保险时,可能面临选择性问题,收入较高或更稳定的老人更可能参保。如果收入较高或更稳定的老人更有可能参保,则上述模型会高估收入效应,产生内生性问题。社会医疗保险参保的选择性包括两个方面:一是老人在职时可以参加职工医保或公费医疗,但因多方面原因(例如,收入过低或不稳定)没有参保或没有达到享受退休医疗待遇的缴费年限,退休后无法享受职工医保或公费医疗待遇,从而没有社会医疗保险或只能参加居民医保;二是没有职工医保或公费医疗的老人,在选择参加居民医保时面临选择问题。对于第一类参保时的选择性问题,我们当前数据无法解决。对于第二类参保时的选择性问题,我们以参加居民医保和没有社会医疗保险的样本,对是否参加居民医保进行了logistic回归分析,结果如表 5。从表 5中可以看出,收入、自理能力、卧床天数对是否参保没有显著性差异。因此,总体来讲,没有职工医保或公费医疗的老人参加居民医保时,选择性问题比较轻微,此类内生性问题不严重。

| 表 5 影响无社会医疗保险老人参加居民医保的logistic回归分析 |

为了检验收入效应与替代效应在政府补助与保险支付影响照料成本中的可能中介效应,我们构建了结构方程模型9。由于模型9的配适度指标p=0.000,为了检验这一指标是模型不好所造成还是样本数太大造成,本文使用了Bollen-Stine bootstrap方法进行评估(Bollen and Stine, 1992)。同时,Bollen-Stine bootstrap可以修正因非多元正态造成的卡方值膨胀。Bollen-Stine bootstrap p = 0.001,说明模型是正确的。经过修正后,测量模型有良好的配适度,RMSEA = 0.00,GFI=1.00,AGFI=0.98,CFI=1.00,RFI=0.99,TLI=1.00,NFI=1.00,Chi2/DF=1.07。结构方程模型中,直接成本和总成本的R2分别为0.153和0.605。

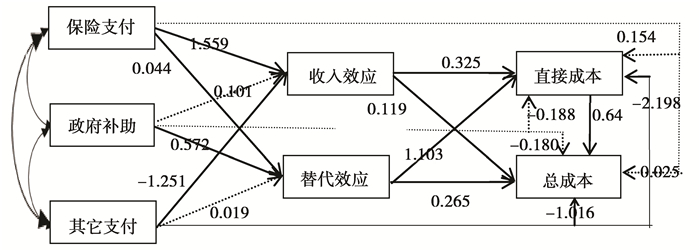

模型9中,主要变量的结构关系如图 2,直接成本与总成本的控制变量与上述回归模型相同(图 2中未标出来)。根据图 2,主要研究发现如下:首先,和家庭支付比较,保险支付对收入效应和替代效应具有显著的正向影响,政府补助对替代效应具有显著的正向影响,但对收入效应的影响不显著。其次,收入效应、替代效应对直接成本和总成本都具有显著的正向影响。再次,直接成本对总成本具有显著的正向影响。最后,保险支付和政府补助对总成本和直接成本的影响都不显著。

|

图 2 政府补助与保险支付影响照料成本的路径分析(以家庭支付为参照) |

本文进一步检验了收入效应和替代效应在政府补助与保险支付影响直接成本和总成本中的中介效应,检验结果如表 6。

| 表 6 政府补助与保险支付影响照料成本的中介机制检验 |

根据表 6,主要研究发现如下:首先,保险支付、政府补助对直接成本影响的总效应和间接效应都显著,但直接效应不显著,收入效应和替代效应发挥了完全中介作用。其次,在保险支付对直接成本影响中,收入效应和替代效应发挥的间接效应都显著,通过收入效应的间接效应占总间接效应的比例最大,为91.19%;在政府补助对直接成本影响中,通过收入效应影响的路径不显著,通过替代效应影响的路径显著。再次,保险支付、政府补助对总成本影响的总效应和间接效应都显著,但直接效应不显著,收入效应、替代效应、直接成本发挥了完全中介作用。最后,在保险支付对总成本影响中,收入效应、替代效应、远程中介收入效应和直接成本、替代效应和直接成本发挥的间接效应都显著,通过远程中介收入效应和直接成本的间接效应占总间接效应的比例最大,为49.85%;通过收入效应的间接效应占总间接效应的比例为28.62%。在政府补助对总成本影响中,通过替代效应、远程中介替代效应和直接成本影响的路径显著。

六、研究结论与政策建议 (一) 研究结论本文利用2002-2014年CLHLS死亡人口数据,借助两部分模型、样本选择模型和结构方程模型,首次比较全面深入地研究了政府补助与保险支付对老年照料成本的影响及其中介机制,研究假设基本得到验证。主要研究结论如下:①我国老年临终照料成本比较高; ②政府补助与保险支付对老年照料成本具有显著的影响。和家庭支付比较,保险支付的直接成本和总成本分别显著高62.74%和43.91%,政府补助的直接成本显著高15.84%,保险支付的直接成本比政府补助显著高40.47%;③保险支付主要通过收入效应对照料成本产生影响。这意味着保险支付显著增加了照料服务需求,并由此导致照料服务成本的增加。同时,保险支付也导致了老人用正式照料替代非正式照料,并由此导致照料成本的增加; ④政府补助主要导致了老人用正式照料替代非正式照料,并由此导致照料服务成本的增加。

保险支付与政府补助对照料成本影响机制的差异,可能与这两种付费方式的支付制度有关。政府补助一般是根据老人的自理能力和照料需求,评估老人家庭照料能力的基础上,有针对性地提供限额的正式支持服务,以缓解家庭照料压力。这种限额服务支持避免了可能的收入效应。保险支付往往是基于照料服务支出按比例报销照料费用,主要是降低老人照料成本的自负支出水平。当照料服务自负支出比较低的时候,可能导致老人对照料服务的过度需求,如果缺乏完善的照料需求评估和监督,则会产生较大的收入效应,并可能导致道德风险和照料服务的过度利用。

虽然保险支付和政府补助都对老人照料服务利用产生替代效应并导致直接成本和总成本增加,但它具有一定的合理性。因为这有利于降低老人家庭照料压力,并提高老人获得专业性照料服务的可能性。但与此同时,这也有可能弱化家庭的照料责任,并可能不利于老人精神健康。保险支付对老人照料服务利用产生收入效应并导致照料成本增加,虽然有利于老人获得更多的健康服务并有利于老人健康,但也可能导致照料成本的过度膨胀并导致照料费用不可持续。

(二) 政策建议我国当前正处于快速老龄化进程中,通过发展长期护理保险有利于更好满足老年人的照料需求。但是,长期护理保险可能会通过替代效应和收入效应对照料成本产生影响,并由此影响长期护理保险的可持续发展。并且,一般来讲,非正式照料的成本更低,给老人提供非正式照料能减少长期护理保险支出(Kehusmaa et al., 2013)。因此,我国发展长期护理保险,应合理界定政府、市场、社会和家庭对老年人的照料责任,完善家庭照料的支持政策,鼓励老人更多使用非正式照料,并明确长期护理保险的有限责任,尽量降低可能的收入效应和替代效应对照料成本的影响。

(三) 有待进一步研究由于我们采用的是混合横截面数据,同时由于数据信息的有限性,我们无法区分老人享受不同类型社会医疗保险待遇的决定性因素,并且缺乏保险支付照料费用的条件及其支付水平的相关信息。因此,本文无法完全解决内生性问题,并由此可能高估保险支付影响照料成本的收入效应。在此后的研究中,应尽可能获得更充分的信息,消除内生性问题,以便更准确地评估保险支付对照料成本的影响。

| [] |

陈欣欣、董晓媛, 2011, “社会经济地位、性别与中国老年人的家庭照料”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 147-160 页。 |

| [] |

龚秀全, 2016, “居住安排与社会支持对老年人医疗服务利用的影响研究——以上海为例”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 11-27 页。 |

| [] |

胡宏伟、李延宇、张澜, 2015, “中国老年长期护理服务需求评估与预测”, 《中国人口科学》, 第 3 期, 第 79-89 页。 |

| [] |

蒋承、顾大男、柳玉芝, 等, 2009, “中国老年人照料成本研究——多状态生命表方法”, 《人口研究》, 第 3 期, 第 81-88 页。 |

| [] |

蒋承、赵晓军, 2009, “中国老年照料的机会成本研究”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 80-87 页。 |

| [] |

刘柏惠, 2014, “我国家庭中子女照料老人的机会成本——基于家庭动态调查数据的分析”, 《人口学刊》, 第 5 期, 第 48-60 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-129X.2014.05.005 |

| [] |

刘一伟, 2016, “互补还是替代:'社会养老'与'家庭养老'——基于城乡差异的分析视角”, 《公共管理学报》, 第 4 期, 第 77-88 页。 |

| [] |

王笳旭、王淑娟、冯波, 2017, “人口老龄化对城乡收入不平等的影响效应研究——基于中国二元经济结构演变的视角”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 118-134 页。 |

| [] |

温兴祥、程超, 2017, “贫困是否影响农村中老年人的精神健康——基于CHARLS数据的实证研究”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 47-65 页。 |

| [] |

阳义南, 2016, “照料还是医疗:老年人健康支出的产出效率比较”, 《统计研究》, 第 7 期, 第 19-27 页。 |

| [] |

曾毅、陈华帅、王正联, 2012, “21世纪上半叶老年家庭照料需求成本变动趋势分析”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 134-149 页。 |

| [] |

周云、封婷, 2015, “老年人晚年照料需求强度的实证研究”, 《人口与经济》, 第 1 期, 第 1-10 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.001 |

| [] |

Andersen R.M., 1995, "Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care:does it Matter?". J Health Soc Behav, 36(1), 1–10.

DOI:10.2307/2137284 |

| [] |

Bakx P., De M.C. and Schut F., 2015, "Going Formal or Informal, Who Cares? The Influence of Public Long-term Care Insurance". Health Economics, 24(6), 631–643.

DOI:10.1002/hec.v24.6 |

| [] |

Baron R.M., Kenny D.A., 1986, "The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Bascans J.M., Courbage C. and Oros C., 2017, "Means-tested Public Support and the Interaction between Long-term Care Insurance and Informal Care". Int J Health Econ Manag, 17(2), 113–133.

DOI:10.1007/s10754-016-9206-4 |

| [] |

Bollen K.A., Stine R.A., 1992, "Bootstrapping Goodness-of-Fit Measures in Structural Equation Models". Sociological Methods and Research, 21(2), 205–229.

DOI:10.1177/0049124192021002004 |

| [] |

Bonsang E., 2009, "Does Informal Care from Children to Their Elderly Parents Substitute for Formal Care in Europe?". Journal of Health Economics, 28(1), 143–154.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2008.09.002 |

| [] |

Costa-Font J., Courbage C. and Zweifel P., 2017, "Policy Dilemmas in Financing Long-term Care in Europe". Global Policy, 8(S2), 38–45.

|

| [] |

Courbage C., Zweifel P., 2015, "Double Crowding-Out Effects of Means-Tested Public Provision for Long-Term Care". Risks, 3(1), 61–76.

DOI:10.3390/risks3010061 |

| [] |

Gannon B., Davin B., 2010, "Use of Formal and Informal Care Services among Older People in Ireland and France". The European Journal of Health Economics, 11(5), 499–511.

DOI:10.1007/s10198-010-0247-1 |

| [] |

Harrow B.S., Tennstedt S.L. and Mckinlay J.B., 1996, "How Costly is it to Care for Disabled Elders in a Community Setting?". Gerontologist, 35(6), 803–813.

|

| [] |

Heckman J.J., 1976, "The Common Structure of Statistical Models of Trucation, Sampal Selection and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models". Annals of Economic and Social Measurement, 5(4), 475–492.

|

| [] |

Kehusmaa S., Auttiräm I. and Helenius H., 2013, "Does Informal Care Reduce Public Care Expenditure on Elderly Care? Estimates Based on Finland's Age Study". Bmc Health Services Research, 13(1), 1–10.

DOI:10.1186/1472-6963-13-1 |

| [] |

Motel-Klingebiel A., Tesch-Roemer C.V. and Kondratowitz H.J., 2005, "Welfare States do not Crowd out the Family:Evidence for Mixed Responsibility from Comparative Analyses". Ageing and Society, 25(6), 863–882.

DOI:10.1017/S0144686X05003971 |

| [] |

Narayan S., 2011, "Is Health Care Really a Luxury in OECD Countries? Evidence from Alternative Price Deflators". Applied Economics, 43(25), 3631–3643.

DOI:10.1080/00036841003670788 |

| [] |

Preacher KJ, Hayes AF, 2004, "SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models". Behavior Research Methods Instruments & Computers, 36(4), 717–731.

|

| [] |

Rapp T., Grand A. and Cantet C., 2011, "Public Financial Support Receipt and Non-medical Resource Utilization in Alzheimer's Disease Results from the PLASA Study". Social Science & Medicine, 72(8), 1310–1316.

|

| [] |

Rodríguez M., 2014, "Use of Informal and Formal Care among Community Dwelling Dependent Elderly in Spain". European Journal of Public Health, 24(4), 668–673.

DOI:10.1093/eurpub/ckt088 |

| [] |

Roquebert Q., Tenand M., 2017, "Pay Less, Consume More? The Price Elasticity of Home Care for the Disabled Elderly in France". Health Economics, 26(9), 1162–1174.

DOI:10.1002/hec.v26.9 |

| [] |

Stabile M., Laporte A. and Coyte P.C., 2006, "Household Responses to Public Home Care Programs". Journal of Health Economics, 25(4), 674–701.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2005.03.009 |

| [] |

Svensson, M. and Fajutrao, L., 2014, "Costs of Formal and Informal Home Care and Quality of Life for Patients with Multiple Sclerosis in Sweden", Multiple Sclerosis International: 1-7.http://dx.doi.org/10.1155/2014/529878.

|

| [] |

Taylor A.B., MacKinnon D.P. and Tein J.-Y., 2008, "Tests of the Three-path Mediated Effect". Organizational Research Methods, 11(2), 241–269.

DOI:10.1177/1094428107300344 |

| [] |

Williams J., MacKinnon D.P., 2007, "Distribution of the Product Confidence Limits for the Indirect Effect:Program PRODCLIN". Behav Res Methods, 39(3), 384–389.

DOI:10.3758/BF03193007 |

| [] |

Zeng Y., Vaupel J.W. and Xiao Z., 2001, "The Healthy Longevity Survey and the Active Life Expectancy of the Oldest Old in China". Population An English Selection, 13(1), 95–116.

|

| [] |

Zweifel P., Strüwe W., 2011, "Long-term Care Insurance in a Two-generation Model". Journal of Risk and Insurance, 65(1), 13–32.

|