认知能力是指人脑加工、存储和提取信息的能力(孟亦佳,2014),其与个体成长过程密切相关。且认知能力的发展具有连续性,其形成历经产前、婴幼儿、童年及青少年等生命周期的多个阶段。现有大量文献研究了产前及儿童的早期压力对其认知能力的影响,强调产前及儿童时期对认知能力投资的重要性(Heckman,2000;Heckman and Kautz, 2013;Attanasio et al., 2015)。然而对于脑力、身心及技能发展都极为重要的青少年时期的成长压力对其认知能力影响的相关研究却较少(Selemon,2013;Bharadwaj et al., 2018)。此外,现有文献主要以高压环境造成的缺陷为研究方向,例如,有研究将家庭的贫困处境(Duncan et al., 2010)、身处虐待和受歧视的成长环境(Shonkoff et al., 2012)和越战时期美国士兵选拔前的焦虑处境(Cawley et al., 2017)等逆境环境作为高压环境的代理变量,回答“高压环境会造成什么坏处”这一问题,并据此寻找减少和补救个体的压力创伤的方法或途径。大量研究表明身处高压环境的确会严重干扰个体正常的生活和学习,如果长期处于高压环境下将会带来身心健康和自身发展等多方面的不利影响。

高压环境确实会损坏部分认知能力(温兴祥、程超,2017),但大部分研究都忽略了个体为了适应高压环境或解决高压环境下的问题而形成特殊认知能力。这是由于成长在其中的个体也会发展出应对恶劣环境的一些特殊认知能力(Ellis et al., 2017;Meyerson et al., 2011),如个体为了更好地适应高压环境会提高转移注意的能力从而促使自身积极把握机遇(Frankenhuis and Weerth, 2013)。显然,个体在高压环境下发展出的特殊认知能力带来的正向影响不容忽视。因此,本文以个体更好地适应高压环境即个体适应性为研究方向,以“文革”时期的“上山下乡”政策作为压力的代理变量,利用1977年恢复高考这一历史事件进行评估青少年①在高压环境下的压力价值,从而回答“高压环境会带来什么优势”这一问题。众所周知,“文革”中断了1966-1976年间正在求学的几代人的教育,更是近乎摧毁了当时的整个教育体系。文革期间实施近十年之久的“上山下乡”政策②迫使知识青年背井离乡,到工厂、农村和矿山里进行无薪资的工作和生活(周全华,1997;张勋祥,2010),使得知识青年身心饱受摧残并长期处于恶劣的高压环境中,对后期的身心健康和自身发展等多方面都造成很大程度的伤害。现有文献中关于“文革”时期的“上山下乡”政策的研究主要集中在人力资本的教育和健康上,比如Meng and Gregory(2002)、Roland and Yang(2017)从教育的视角出发分别考察了“上山下乡”政策对未来受教育程度、教育理念及教育投资的代际的影响,而Gong et al.(2014a, 2014b)与温兴祥、张栋浩(2016)则从健康视角出发分别考察了“上山下乡”政策对老年时期的健康状况、认知能力及非认知能力的影响等等。值得注意的是,这些研究都是以研究“上山下乡”运动造成的负面影响为研究导向。

① 在1951年召开的第一次全国初等教育会议通过的《小学暂行规程(草案)》,明确规定了“小学儿童的入学年龄以七足岁为标准”。此外,新中国成立初期,全国大范围采取的是1922年颁布的“壬戌学制”,规定小学教育六年,初级中学和高级中学各三年(刘桂玲,2011)。而在“文革”期间缩短了小中初的学制,变成了小学五年制,中学四年制。以此看来,老一辈在经历“上山下乡”的时候大都正处于青少年时期(13岁-19岁)。

②“上山下乡”运动的要求是当时城市在读的初、高中学生及部分滞留在校的初、高中毕业生到农村去上山下乡插队,其中当时滞留在校的初、高中毕业生是“老三届”,具体是指由于“文革”爆发初仍滞留在校的1966届、1967届、1968届三届初、高中毕业学生。

尽管“上山下乡”运动带来的压力环境的确会对个体的某些能力和健康造成负面影响,但成长在其中的青少年也会发展出应对恶劣环境的一些特殊的认知能力(Ellis et al., 2017;Meyerson et al., 2011)。赵民伟、晏艳阳(2015)发现童年或青少年时期经历大饥荒等过去的经历会影响到个体的认知能力和性格从而持久得影响个体的偏好与信念。而且Oreopoulos et al.(2017)也发现了那些社会背景很差且长期在压力环境下成长的高中生可以通过参加社区工作、社交而提高他们自身的认知能力,并最终有益于他们学业的发展。那么对于经历过“上山下乡”的青少年而言,他们被迫快速成长并通过社交、工作等方式去更好地融入当地的生活以更好地适应压力环境,从而他们在苦难中磨砺自己坚韧的性格、培养独立的人格,并把有限的时间和资源用于提高自己在当前环境下的竞争力①,最终形成与环境匹配的能力如自立、注意转换能力等。另外,对于被迫“上山下乡”的大部分青少年而言,他们的教育被迫中断使得“上大学”成为他们心中未被实现的愿望,那么人本能的追求完美趋向的心理会使他们做很多努力去实现这个愿望(库尔特.勒温,1999;刘愿,2016)。上述研究都表明经历过“上山下乡”的青少年会更好地把握住1977年高考恢复的机会以改善自身所处的境况(Ellis et al., 2017)。

① 在条件许可的情况下,知青们在下乡后会将所学知识服务于农村如科学种田、民办小学教师等,但对于大部分知青而言,艰苦的生存条件、极度匮乏的物资资源及现实中严重贫乏的农民教育问题已使他们意识到只有努力适应环境提高自身竞争力而离开农村才会有希望(叶辛,2006)。

综上,本文基于中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS),以“文革”时期的“上山下乡”政策作为青少年成长环境的外生冲击,将经历过“上山下乡”运动的个体在1977年恢复高考中的表现结果作为高压环境产生的特殊认知能力的体现,首先利用工具变量(IV)、断点回归(RD)及断点-差分(RD-DD)的方法来评估青少年在高压环境下的压力价值;其次,在考虑出生季度、地区异质性、多项式阶数的选择等多种情况下进行稳健性检验;最后,探究了激发经历过“上山下乡”运动青少年的特殊识别能力形成的可能潜在路径及历经“上山下乡”高压环境所形成的其他可能优势。

本文的边际贡献主要如下:第一,以往相关研究大多是以高压环境造成的缺陷为研究方向,回答“高压环境会造成什么坏处”,但本文关注的却是高压环境下成长的个体具有的独特优势(即特殊的认知能力),并借此改善这些个体后期在健康、能力和发展过程中出现的种种问题,这更加具有现实意义。第二,利用“文革”期间的“上山下乡”运动这一外生冲击,使用RD-DD的估计方法解决了由遗漏变量等原因造成的内生性问题,排除了家庭背景等其他因素对恢复高考中获得大学入读资格的影响,从而有效地识别了“上山下乡”经历对恢复高考中获得大学入读资格的因果效应,并以此评估青少年高压环境下的压力价值。第三,本文从心理学视角出发,利用微观数据发现经历“上山下乡”的青少年会更好地抓住1977年恢复高考的机遇而获得高等教育的机会,并以此验证高压环境有利于个体特殊认知能力的形成,为理解青少年的成长提供了一个崭新的视角。

二、数据和方法 (一) 数据本文使用的数据来自中国家庭追踪调查(CFPS)数据库,它是由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的具有全国性的微观层面的社会跟踪调查项目。CFPS的调查样本覆盖了25个省、市、自治区162个县635个社区(村庄),近1.6万个家户,且其基线基因应答率在74%。另外,CFPS调查数据的质量很高,大约95%的中国人口都可以被该追踪调查的样本所代表(Xie,2012;Roland and Yang, 2017;马光荣、周广肃,2014),这为学术研究和政策分析提供了可靠的数据资料。CFPS基线调查项目从2010年开始推进,每两年一轮,并于2012年、2014年、2016年对2010年的原有家庭进行追踪调查。由于我们研究的核心变量涉及“上山下乡”的经历,故本文利用问卷设置中有“上山下乡”相关问题的2010年CFPS数据进行分析。

在全国范围内推行并沿用至今的中小学的开学时间是每年的秋季(相当于公历的9月初),这是在1904年由清政府颁布的《癸卯学制》中明确规定的。同时结合前文分析知,最早和最晚受到“上山下乡”政策影响的个体分别出生在1947年9月和1959年的8月①。此外,受到1977年恢复高考后近年的招考条件的限制②,对于最早经历“上山下乡”的个体可参加的高考时间是1977年-1980年。由此,为了更精准地研究“上山下乡”经历这一高压环境对其自身特殊认知能力产生的影响,本文选取在1947年9月-1963年8月区间内出生的个体作为研究样本,并以每年的入学月份(即9月)为分割点,定义出生年月在1947年9月-1948年8月为队列1947,出生年月在1948年9月-1949年8月为队列1948,以此类推,定义队列1947-队列1962。

① 最初的“上山下乡”运动是以个人意愿为主而非强制性的,一直到1968年年底由毛主席的下达的“知识青年一定要去下乡,并将接受农村贫困教育”的强制性指示才意味着“上山下乡”运动的正式开始。最后随着1976年文革的结束,政府放松了执法而使得“上山下乡”运动不再是一项强制性运动(Gong et al., 2014a)。综上,本文认为强制性的“上山下乡”运动是从1968年到1976年(刘小萌,1995)。需要说明的是,本文之所以选择强制性的“上山下乡”运动进行研究是由于自愿性质的政策会存在自选择问题从而导致严重的内生性问题,而强制性的政策则可视为一个外生冲击从而避免了内生性问题。感谢审稿人的指出!

② 值得注意的是,1977年恢复高考的招生条件规定了“上山下乡”的劳动知识青年和应届高中毕业生都可报名参加(编篆出版委员会,1994)。然而这种情况仅持续了4年,到了1981年开始限定考生的年龄(在25岁以内),并规定只有符合要求的考生才有资格参加高考(Meng and Gregory, 2002)。这表明从1981年的高考开始,经历过“上山下乡”的大部分个体已超出限制年龄,没有资格参加高考。

(二) 变量的选取本文用衡量高压环境下产生的某些特殊认知能力的相关行为或表现作为被解释变量,此处指个体在1977年恢复高考后是否获取高等教育的机会;用“是否有上山下乡的经历”来判断青少年是否处于高压环境下,作为本文的核心解释变量。另外,本文以2010年CFPS成人问卷中的“12岁时户口状况”作为个体在青少年时期的户口状况,将“非农业户口”视为城市户口,“农业户口”视为农村户口。

此外,本文选取的其余变量有:(1)个人特征变量:年龄、性别、身高、体重、BMI值、12岁前的移民情况、民族;(2)家庭特征变量:父亲的最高学历、父亲的政治面貌、母亲的最高学历、母亲的政治面貌;(3)教育特征变量:是否获得小学毕业证书,是否获得了初中毕业证书,是否获得了高中毕业证书;(4)其余变量:将“如果有心事最先向谁诉说”对应的回答选项中的“无人”及“上帝/神明等”选项作为衡量人格独立的变量;将“与他人相处的打分”作为衡量其交际能力的评判标准。对上述(1)、(2)的选择是因为家庭背景、父母能力因素都会影响个体在恢复高考中的表现(刘愿,2016),而且在“上山下乡”时期各地相继有“不动员下乡范围”的政策出台,该政策涉及个人身体情况、家庭困难、独生子女等多方面(金光耀、金大陆,2015)。此外,个人特征变量和家庭特征变量还可作为RD、RD-DD中的前置变量以便后文在断点处进行连续性的检验。而对上述(3)的选择是因为规定参与“上山下乡”运动的个体是中学毕业(包括初中、高中),显然初中毕业与高中毕业知识获取程度不同,那么他们在恢复高考中的表现显然有所差异。

表 1报告了主要解释变量的描述性统计结果。从表 1中可知,相较于城市中的“上山下乡”比率(32%),而农村中“上山下乡”的比率(0.86%)则接近于0,同时在城乡之间关于“上山下乡”比率的差异是明显的,在1%统计意义上显著。此外,对于大部分个人特征、家庭特征和教育特征在城乡之间的差异都是显著的。具体地,在个体特征上发现城市个体的身高、体重及BMI值都显著大于农村个体,且城市个体的年龄要小于农村个体;在家庭特征上发现城市个体父母的教育程度与政治地位都要高于农村个体的父母;而在教育特征上发现城乡个体在小学、初中学历背景上差距并不显著,但城市个体在高中学历的教育背景上要明显优于农村个体。

| 表 1 描述性统计分析 |

首先构建线性概率模型(LPM)①模型为:

① 需要指出的是,对于被解释变量是二分类变量而言,logit、probit确实比LPM具有优势。但此处选择LPM而非probit或logit的原因在于probit、logit中的工具变量必须是连续变量,但是本文的工具变量是离散变量,所以便只能使用LPM(Bertrand et al., 2013)。另外,本文在使用LPM过程中利用了robust、cluster命令对异方差、序列自相关进行调整。感谢审稿人的指出!

| $ {Y_i} = {\beta _0} + {\beta _1}UMT{C_i} + {\beta _2}{X_i} + {\varepsilon _i} $ | (1) |

其中,Yi是二值变量,取1表示在1977年恢复高考之后该个体成功考入大学,即获得了高等教育的机会,取0表示该个体未能把握住1977年恢复高考的时机而没有获得高等教育的机会②;UMTCi是二值变量,取1表示该个体经历过“上山下乡”运动,取0表示该个体没有经历过“上山下乡”运动;Xi是指同时影响核心解释变量(即是否有“上山下乡”经历)与被解释变量(即能否抓住1977年恢复高考)的控制变量,这里包括个人特征、家庭特征及教育特征;εi表示随机扰动项。

② 需要指出的是,1977年恢复高考后的录取率偏低且在1930-1968年出生的人群中大概只有1.1%拥有大学学位(Meng and Gregory, 2002),因而在1977年恢复高考后获得高等教育机会的观测值并不多,但如果在较少样本中依然能发现显著的效果,便足以证实青少年高压环境下确实具有压力价值(Roland and Yang, 2017)。感谢审稿人的指出!

综上,本文选取出生在1947年9月-1963年8月(即队列1947-队列1962)之间的所有个体作为总体研究样本。其中,实验组是“上山下乡”组(S),即出生在1947年9月-1959年8月之间的个体,意味着该个体被迫长期处于高压的环境下③;对照组是非“上山下乡”组(NS),即出生在1959年9月-1963年8月之间的个体,这些个体虽受到当时整个时局的波动影响,但其生活环境相对稳定。

③ 不可否认的是直到1979年“上山下乡”运动才彻底终结,那么在1976年-1979年间仍会存在部分“上山下乡”的知青(Gong et al., 2014a)。但相较于老知青,这些在政府放松执法后经历“上山下乡”的新知青们的下乡时间短、吃的苦少,而且仅隔一年即在1977年政府就恢复了高考政策。此外还考虑到后文的实证分析中实验组(即“上山下乡”组)和控制组(即非“上山下乡”组)的样本数量的匹配问题,因而本文将1976年-1978年间“上山下乡”知青所处的环境视为非高压环境,也就是将1959年9月以后出生的个体视为非高压环境下成长的个体即为非“上山下乡”组中的个体。感谢审稿人的指出!

值得注意的是,青少年成长的邻里社区环境与青少年时期的某一段经历都可能有不可观测的特征属性,它们会同时影响着青少年的认知能力与其环境的选择(Gong et al., 2014a, 2014b)。因此在研究青少年的成长环境与认知能力之间的关系经常会有内生性问题的讨论。就本文而言,遗漏变量会影响恢复高考后成功进入大学的不可观测的特征因素,例如个体学习能力越强,其教育水平和教育成果相对较高,那么就更有希望考入大学,但其能力是很难观测的。由此,为了克服青少年成长环境的内生性问题,本文以“文革”时期的“上山下乡”政策对青少年成长环境的外生冲击,利用IV、RD和RD-DD的方法去识别并估计高压环境对青少年的特殊认知能力的影响,从而评估青少年时期高压环境下的压力价值。

1.IV的识别策略。

“文革”期间“上山下乡”政策规定了城市中在读的初、高学生及部分滞留在校的初、高中毕业生到农村去上山下乡插队。由此来看,“上山下乡”运动在城市地区造成了巨大的影响,但这并不波及农村地区。那么,式(1)中就只包含城市地区的个体样本,但若将个体是否是“上山下乡”组(Ti)作为UMTCi的工具变量,并将样本限定在城市地区,可能会造成估计的组群偏差。为了避免估计结果可能的组群偏差,在分析中加入农村样本,并将个体是否是“上山下乡”组与城市组的交互项(Ti·Ui)作为工具变量引入模型中,进行两阶段最小二乘估计。另外,在估计方程中,参考李婷、张闫龙(2014)的方法,将队列变量作为连续变量使用。因此,第一阶段回归为:

| $ UMT{C_i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{T_i} \cdot {U_i} + {\alpha _2}{T_i} + {\alpha _3}{U_i} + {\alpha _4}{X_i} + {\varepsilon _i} $ | (2) |

其中Ti是二值变量,取1表示个体在“上山下乡”组中①,取0表示个体在非“上山下乡”组中;Ui是二值变量,取1表示在12岁时拥有的户口状况是非农业户口,取0表示其在12岁时拥有的户口是农业户口。

① 需要指出的是,当时政策中规定了如残疾、独生子女等情况的中学毕业生可不作为“上山下乡”的动员对象,也会存在某些个体可能会为了避免“上山下乡”而选择自残、伪造证明等,这就意味着在“上山下乡”组中有部分中学毕业生会留在城市里而没有被迫“上山下乡”,但这些留城个体在“上山下乡”组中是无法剔除的。考虑到“上山下乡”的青年们面临的不仅是艰苦的生存条件、极度匮乏的物资资源,还有严重贫乏的农民教育问题(叶辛,2006),这些都会促使他们迫切地想离开农村。所以相较于留城青年,被迫“上山下乡”的青年更渴望得到1977年恢复高考来改变命运的机会。而且对于留城青年而言,他们不仅有1977年恢复的高考的机会,而且还有1971年开始的工农兵大学招考机会。所以在理论上,被迫“上山下乡”的青年会比留城青年在1977年恢复高考时有更好的表现,所以留城个体的存在可能会使文中的估计结果出现向下的偏差,这更加验证了本文的结论。感谢审稿人的指出!

另外,由前述可知加入农村样本后的估计模型虽在一定程度上缓解了组群偏差,但由于“上山下乡”组(S)和“非上山下乡”组(NS)是以出生队列为划分依据,但两组的个体出生年代差距较大,可能会存在属于年代特征属性的因素混杂其中,从而使得属于时代特征的不可观测因素影响其认知能力及其压力价值。本文的解决思路是,在已有估计方程的基础上加入出生队列的虚拟变量从而排除出生队列效应的影响,并通过“上山下乡”组与城市组的交互项作为工具变量来识别有无“上山下乡”经历对个体能否抓住1977年高考恢复的机会成功考入大学的影响效应,以此来评估高压环境下形成的特殊认知能力所体现的压力价值。那么该IV模型为:

| $ {Y_{ic}} = {\beta _0} + {\beta _1}{T_i} \cdot {U_i} + {\beta _2}{U_i} + {\beta _3}{T_i} + {\beta _4}{X_i} + {\lambda _c} + {\varepsilon _i} $ | (3) |

其中,λc表示队列固定效应。值得注意的是,式(3)的估计表达式可以视作是DID的估计形式,其兴趣参数β1是测度青少年时期高压环境下的压力价值,能识别在目标群体②中的平均处理效应(ITT),而不是实际经历过“上山下乡”个体的平均效应。式(3)通过比较“上山下乡”组城乡之间关于1977年恢复高考后表现的差异与非“上山下乡”组城乡之间的关于1977年恢复高考后表现的差异,判断是否经历“上山下乡”会激发青少年某项特殊认知能力,并得到其在1977年的恢复高考后高考表现的差异,从而评估青少年时期高压环境的压力价值。

② 基于式(3)的表达式,以DID的估计方法为视角出发,可直观上看出,城镇地区的所有出生队列在队列1958之前的个体都是“上山下乡”政策的目标人群。

2.RD的识别策略

由前述可知,“文革”期间的“上山下乡”运动只在城市地区造成混乱,那么将研究的样本限制在12岁时的户口状况为非农业户口的个体。那么,RD模型的第一阶段估计为:

| $ UMT{C_i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{T_i} + {\alpha _2}g\left({{c_i}} \right) + {\alpha _3}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) + {\varepsilon _i} $ | (4) |

其中,ci=(cohorti-1958), cohorti表示的是个体i的出生队列,g(ci)表示为关于ci的多项式函数;Ti=1(cohorti≤1958)。参照Gelman and Imbens(2017)的建议,此处可将多项式g(ci)的阶数设定为一阶,并在后文中将多项式g(ci)的阶数设定为二阶进行稳健性检验。

另外,可能会存在一些个体通过故意伤害自己或者终止学校的学业避免“上山下乡”,那么Ti在断点处很有可能并不是从0到1的严格的跳跃变化,而是增加Ti取值为1的概率。因此,本文采用的RD估计方法是模糊断点回归估计(FRD)。相应地,该RD的简约方程估计为:

| $ {Y_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{T_i} + {\beta _2}g\left({{c_i}} \right) + {\beta _3}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) + {\varepsilon _i} $ | (5) |

由式(4)和(5)可知,该RD模型的估计系数也许会捕捉到断点处与“上山下乡”经历无关的队列效应和同时期发生的大饥荒的影响①,那么RD的估计系数为

① 这里使用

3.RD-DD的识别策略

为了排除断点处与“上山下乡”经历无关的队列效应和大饥荒的影响,同时为了消除忽略农村样本所造成的组间偏差,本文引入RD-DD估计策略。RD-DD估计策略在本质上是RD和DID的融合,其估计策略能识别局部平均处理效应(LATE)(Gong et al., 2014a, 2014b)。具体地,参照Deshpande(2016)的设定,该RD-DD模型的第一阶段为:

| $ \begin{array}{l} UMT{C_i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{T_i} + {\alpha _2}g\left({{c_i}} \right) + {\alpha _3}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) + {\alpha _4}{T_i} \cdot {U_i} + {\alpha _5}{U_i}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _6}g\left({{c_i}} \right) \cdot {U_i} + {\alpha _7}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) \cdot {U_i} + {\varepsilon _i} \end{array} $ | (6) |

那么,其相应的简约方程的估计为:

| $ \begin{array}{l} {Y_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{T_i} + {\beta _2}g\left({{c_i}} \right) + {\beta _3}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) + {\beta _4}{T_i} \cdot {U_i} + {\beta _5}{U_i}\\ \;\;\;\; + {\beta _6}g\left({{c_i}} \right) \cdot {U_i} + {\beta _7}{T_i} \cdot g\left({{c_i}} \right) \cdot {U_i} + {\varepsilon _i} \end{array} $ | (7) |

若假定在城市样本和农村样本在断点处的队列效应相同,那么该RD-DD的估计系数为

| 表 2 出生队列对是否经历“上山下乡”的影响 |

| 表 3 基于RD-DD方法评估“上山下乡”经历对高考结果影响的回归结果 |

相较于RD和RD-DD方法,IV方法除了要求工具变量与处理状态之间的强一阶关系(表 1中的列(1)已证实)外,还需要工具变量与残差项无关,但一点是无法证实的。值得注意的是,在实证分析中采用不同的合理工具变量可能会得到不同的估计结果,而且在用IV方法时控制变量的加入不同也可能会导致估计不同。而RD估计有效的前提假设只有驱动变量(即出生队列)的连续性成立,这是可以检验的;况且加入控制变量不会影响因果推断的一致性,只会增加估计的精度(Lee and Lemieuxa, 2010)。此外,相较于RD-DD方法,RD方法仅使用城市样本,这会造成组间偏差从而使得估计有偏,同时也无法排除同时期大饥荒的影响。

综上,本文将RD-DD估计的结果作为主要的估计结果,将IV估计和RD估计作为RD-DD的稳健性检验。值得注意的是,不管哪一种估计方法在进行估计时,都不能剔除那些无论是否经历“上山下乡”都不会参加考试的个体的影响,因为这会导致准自然实验的非随机性,从而降低了估计结果的稳定性,但在理论上1977年的恢复高考这一政策也不会激发这些个体的特殊认知能力的表现,这反而会增强本文的结论。此外,本文采用2SLS参数估计和局部线性回归的非参数估计两种估计方法,在理论上二者是等价的(Hahn et al., 2001;Imbens and Lemieux, 2008)。本文将在主要的估计结果中报告RD-DD的2SLS参数估计结果,而采用不同带宽设定的局部线性回归的非参数估计结果在稳健性分析部分中报告。

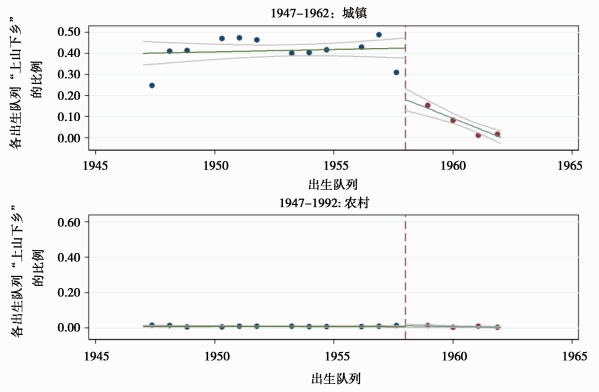

三、估计的有效性检验 (一) 第一阶段检验在进入IV、RD和RD-DD第一阶段的结果分析之前,本文以图的形式直观地展示了驱动变量(出生队列)与状态变量(是否经历“上山下乡”运动)的关系。图 1分别揭示了城市和农村在不同出生队列下的“上山下乡”的比率变化情况。其中,图 1的城市图能清晰的反映出在队列1958附近的“上山下乡”比率出现很明显的跳跃。在图中可清晰看出队列1957的“上山下乡”比率接近42%,而队列1959的“上山下乡”比率接近18%,且在队列1947到队列1957间的“上山下乡”比率没有明显变化。查阅相关历史资料可知,具有体弱多病等某些特征的学生,或者间接通过故意伤害自己来终止学校的学业,以此来避免“上山下乡”。这为模糊断点回归提供依据。而图 1的农村图中则清晰的表明在队列1947到队列1962间“上山下乡”的比率一直没有发生波动,接近于0。这是由于“文革”期间大规模的“上山下乡”运动只发生在城市地区,而农村地区并未受到波及。这为后续研究采用模糊断点回归(FRD)及模糊断点-差分回归(FRD-DD)奠定了基础。

|

图 1 出生队列与是否经历过“上山下乡” 注:图 1分别展示了城市和农村的出生队列与“上山下乡”之间的关系。其中,断点处是队列1958,且图中的每个圆圈代表了每一个出生队列(或4个出生季度)下的“上山下乡”的平均比率。图中的实线和曲线部分分别是采用参数线性回归预测的结果及其相关的95%的置信区间,垂直的虚线是断点(队列1958)(下同)。 |

不论是IV,还是RD、RD-DD的估计方法,在本质上都可以视作两阶段最小二乘估计(2SLS)。那么在估计的第一阶段中的是否有“上山下乡”经历(UMTCi)与工具变量(或驱动变量)即是否出生在1947年9月-1959年8月间(Ti)的关系的有效性是最终估计结果有效的前提。由此,出生列队对是否经历“上山下乡”影响的第一阶段检验结果在表 2中输出。

从表 2的输出结果来看,本文采用的三种估计方法的第一阶段检验都是显著的,这表明具有很强的第一阶段关系。这说明对于IV的估计方法而言选取出生队列作为“上山下乡”经历的工具变量是可靠的,对于RD和RD-DD的估计方法而言,选取出生队列作为“上山下乡”经历的驱动变量也是可靠的。显然图 1和表 2都表明了“上山下乡”经历与出生队列具有很强的第一阶段关系。

(二) 估计的有效性检验不同于IV的有效性检验,RD、RD-DD除了第一阶段检验外还需要密度检验和先决变量的检验来确保估计结果的有效性(Gong et al., 2014b;Deshpande,2016)。

1.密度检验

驱动变量在断点左右的连续性,是最终估计结果有效的前提。本文按照McCrary(2008)提出的检验方法,检验出生队列在断点(即队列1958)附近分布的连续性。出生时间并不能被完全控制到恰好避开“上山下乡”运动,这是由于“上山下乡”运动发生的时间是在多年后的“文革”期间,其开始和结束的时间都不是可以预先知道的;此外,“上山下乡”运动的目标群体是当时的初中和高中的在读生以及滞留未毕业的初中、高中毕业生,大都正处于青少年阶段。由此看来,出生队列就可看作连续分布的随机误差项,其在断点附近就会可被视作随机试验。因此,此处采用McCrary检验来判断出生队列在断点(队列1958)附近的连续性,排除个体父母通过操纵个体的出生时间来避免个体经历“上山下乡”的可能,从而保证出生队列在断点附近的局部随机。图 2结果表明,在出生队列1958附近的出生密度近似一致,出生队列在断点处未发生不连续的变化,这表明在样本中并不存在有个体通过操纵出生时间来避免“上山下乡”的可能。

|

图 2 McCrary密度检验 注:垂直的直线是队列1958(下同)。 |

2.先决变量的检验

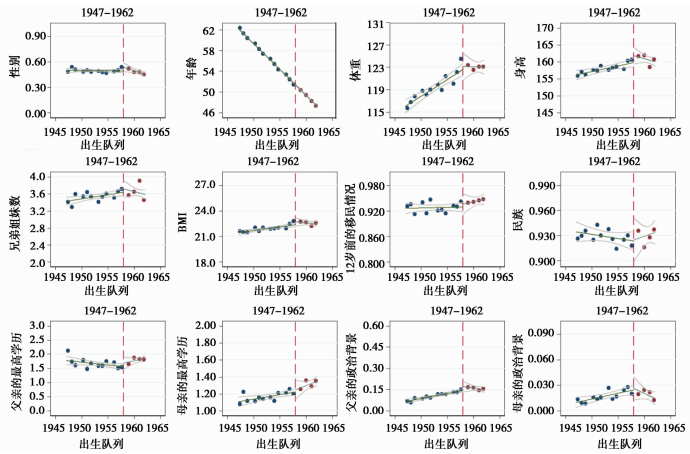

选取个人特征变量(性别、年龄、身高、体重、BMI值、兄弟姐妹的个数、12岁前的移民情况、民族)和家庭特征变量(父母的政治面貌和其受教育情况)作为检验样本的先决变量,判断各变量在队列1958处的变化,从而检验断点回归的有效性。图 3结果显示,不管是个体特征变量,还是家庭特征变量,这些先决变量在队列1958处均不存在断点,具有连续性。

|

图 3 个体和家庭特征在队列1958断点处的连续性检验 注:上图所采用的样本是城市和农村的全样本。由于以城市为样本的对个体和家庭特征进行连续性检验的图与上图近乎一致,同时为了节约篇幅,故这里仅展示先决变量在全样本下的连续性检验图。 |

若要得出可靠、真实的结论,则需要从定量的角度即以其RD-DD方法的回归的估计结果为准进行判断(Lee and Lemieuxa, 2008;张川川等,2015)。

表 3分别报告了简约型方程估计的结果和RD-DD的二阶段估计的结果。为了控制样本中的个体间的异质性,本文在第二阶段回归中可控制样本的个体特征、家庭特征和教育特征以及各队列的固定效应。其中,式(7)对应的RD-DD简约型方程的估计结果在表 3中的第一行输出,结果显示,断点前后获得大学入学资格的比率有显著的变化。表 3的第三行报告了RD-DD方法的二阶段估计的结果,即测度了“上山下乡”经历对1977年恢复高考后的大学入读资格的影响效应。其结果发现“上山下乡”经历对其在1977年恢复高考后的获得大学入读资格的影响在5%左右且在1%上的统计意义显著。显然此估计的影响效应不是很大,这是由于1977年恢复高考的时候高考录取率在4.8%左右,录取比是29:1①,使得样本中获得大学入读资格的比率较小。虽然使用的具有大学及以上学历的个体占比较小,但在这较少的个体观测中仍然可以得出较为显著的估计结果,足以说明估计结果的可靠(Roland and Yang, 2017)。因此,“上山下乡”经历对其在1977年恢复高考后的获得大学入读资格具有较为显著的正向影响。换言之,可得出高压环境能够激发青少年的特殊认知能力的形成,促使个体能够更好地抓住1977年恢复高考这一难得的机会去改变命运。

(二) 稳健性分析这一部分将会展示一系列的稳健性检验。首先呈现的是采用不同估计方法的结果,即使用IV和RD两种方法进行回归的估计结果,如表 4和表 5所示,而后呈现的是考虑出生季度、地区固定效应及改变多项式的阶数的情况下进行回归的估计结果,如表 6所示;最后呈现的是针对RD-DD方法在不同带宽、更换被解释变量(GK)的情况下的回归估计结果,如表 7所示。

| 表 4 基于IV方法评估“上山下乡”经历对高考结果影响的回归结果 |

| 表 5 基于RD方法评估“上山下乡”经历对高考结果影响的回归结果 |

| 表 6 稳健性检验(1) |

| 表 7 稳健性检验(2) |

表 4报告了采用IV方法评估了“上山下乡”经历对1977年恢复高考后的大学入读资格的影响效应。同样地,为了控制样本中的个体间的异质性,本文在第二阶段回归中可以控制样本的个体特征、家庭特征和教育特征以及各队列的固定效应。结果发现,采用IV的估计方法,得到的结果仍然是显著稳健的。但与表 3呈现的估计结果相比,表 4呈现的估计结果较小。也就是,IV估计结果整体上小于RD-DD估计,这是由于IV估计还要受到不同城市地区的总体上参加1977年恢复高考的人数占比的影响,其比率越低,那么根据IV估计所得到的针对目标群体的平均政策效果就越小。此外,由于IV方法和RD-DD方法的有效性依赖于不同的识别假设也会造成该结果差异,显然RD-DD方法更能适应本文的研究,更能精确地捕捉到断点处的影响效应。

同样地,表 5报告了采用RD方法评估了“上山下乡”经历对1977年恢复高考后的大学入读资格的影响效应,这里的样本仅包含城市个体的样本。此外,为了控制样本中的个体间的异质性,在该第二阶段回归中加入控制样本的个体特征、家庭特征和教育特征,输出结果在表 5的列(1) -列(3)中。结果发现,RD的估计系数在5%-8%之间,与表 3呈现的RD-DD估计系数相差不大且都是显著稳健的。

通过比较IV、RD和RD-DD两部分的估计结果,可发现尽管这三种方法得出的回归系数的真实含义有所差异,但是其基本结论是一致的,充分表明了本文研究结论的可靠性和可信性。也就是,“文革”中的“上山下乡”经历对其在1977年恢复高考后的获得大学入读资格具有1%的统计意义上显著的正向影响,从而证实了高压环境确实能够激发青少年的特殊认知能力的形成。

为了得到更加精准的估计结果,此处考虑出生季度的影响因素,将出生队列按照9月-11月、12月-2月、3月-6月及7月-9月划分为四个季度,并在上述估计方程中加入出生季度的控制变量,其估计结果输出在表 6的列(1)中。此外,考虑到每个地区受到“文革”的冲击是不同的,具有异质性,由此考虑在估计方程中加入地区的固定效应,将其估计结果输出在表 6的列(2)中。最后,将多项式的一阶线性形式更换为二阶函数形式后采用RD和RD-DD的方法回归,其结果输出在表 6的列(3)中。以上结果都为正,与前文的基准回归的结果相差不大,且都在1%的统计意义上显著。

由于本文分析的样本有限,通过对不同带宽下的断点附近样本进行局部线性非参数估计作为稳健性检验,结果输出在表 7的列(1)-(3)中。其中,当带宽选择①在(-3, 3)时,该RD-DD估计系数骤然变小,这是由于带宽选择减小,删除了在1977年恢复高考中的主力军,即“老三届”。即使这样,回归结果表明系数依然显著,这更进一步增加了本文估计结果的可信度。

① 由于本文分析的样本有限,根据最优带宽原则选择的带宽已超出本文分析的样本范围,故本文只有通过对不同带宽下的断点附近样本进行局部线性非参数估计。

(三) 潜在路径分析这一部分进一步探究了该高压环境下青少年的其他优势及可能的潜在影响机制。首先,由表 8的列(1)输出结果表明在“文革”期间经历“上山下乡”运动的青少年会更容易培养成独立的人格。这是由于经历“上山下乡”的青少年被迫远离家乡,到农村、矿山和工厂里,在这种高压的成长环境下青少年会将有限的时间和资源用于提高自己在当前环境下的竞争力。他们可能会转移注意力,选择忽略艰苦的生活环境而是苦中作乐将精力放在目前的工作等其他事情上;此外,他们为了更好地生存和生活,被迫快速成长,在青少年时期就已经学会如何与他人交际,其交际能力也明显高于同龄人(表 8的列(2)),也更坚信“有公平竞争才有和谐的人际关系”这一观点(表 8的列(3))。这些都是青少年在高压环境下的压力价值体现。

| 表 8 青少年在高压环境下其余压力价值估计的结果 |

另外,由表 8中的列(4)输出结果发现,高压成长环境下的青少年仍会认为“一个人受教育程度越高,获得很大成就的可能性就越大”。相较于普通人,不管他们能否把握住1977年恢复高考的难得机会,他们都普遍认为教育程度与取得成就的大小息息相关。而由表 8中的列(5)的输出结果发现,他们虽然经历“上山下乡”运动的高压的成长环境,遭到不公平的待遇,但其价值观并未因此扭曲,他们普遍认为“影响一个人成就大小的最显著的因素是努力程度”。这两个输出结果不仅成为前文结论的主要支撑,而且也间接验证了前文的主要结论。

由前文分析可知,高压成长环境下的青少年是被迫远离家乡和亲朋好友,我们有理由认为与父母分离可能是青少年在高压环境下的特殊认知能力形成的潜在路径之一。此外,考虑到个体的认知能力形成是个连续过程,贯穿于生命周期的各个阶段,那么本文以儿童时期与父母的分离情况来讨论。具体地,利用2010年CFPS问卷中的“3岁之前与父母是否分开”与“4-12岁时是否与父母分开”进行综合分析,回归结果输出在表 9中。

| 表 9 高压环境对个体特殊认知能力形成的潜在路径分析 |

由表 9可知,对于没有与父母分离经历的青少年或只有与父母双方其中一方有分离经历的青少年来说,其后期经历高压环境下的特殊认知能力不会受到太大影响。也就是说只要个体在儿童时期与青少年的早期,其至少与父母之一没有过分离,那么其后期在高压环境下特殊认知能力形成有较好的引导作用。这也与父母对儿童、青少年的早期等认知能力投资是极其重要的观点保持一致。另外,通过表 9的C组发现,儿童时期(3岁之前)的与父母双方皆有分离经历的青少年而言,会干扰后期高压环境下特殊认知能力的形成。而且发现,3岁之前的与父母双方皆有过分离经历的个体对其后期高压环境下特殊认知能力形成的干扰作用最大。究其原因,可能是由于3岁之前与父母都分离会导致早期认知能力形成的部分缺陷,那么在后期的高压环境下可能无法激发出或者不完全激发出青少年的特殊认知能力。

五、结论与讨论面对青少年高压成长环境引发的相关问题,本文关注的是高压环境下成长的青少年形成的特殊认知能力,利用这些优势帮助这些青少年在后期发挥出全部的潜力并带来一个更令人满意的生活。另外,本文研究视角为来自不同背景的青少年提供了更积极的看法,其可以捕捉处于高压环境或者受到逆境影响的青少年中的“隐性人才”并引导他们在后期的教育、就业和生活等多方面的发展方向。综上,本文基于2010年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用模糊断点-差分法(FRD-DD)讨论青少年在高压环境下对其特殊认知能力形成的影响。具体地,使用新颖的压力代理变量即以“文革”时期的“上山下乡”运动作为研究青少年时期经历的高压环境,以1977年恢复高考这一历史事件作为激发特殊认知能力的契机,并将恢复高考后的高考结果作为高压环境下特殊识别能力的体现从而评估青少年高压环境下的压力价值。结果发现,第一,在“文革”期间的“上山下乡”经历对其在1977年恢复高考后的获得大学入读资格的影响在5%左右,且在1%上的统计意义显著。这表明,在“文革”期间经历“上山下乡”运动的青少年更能在1977年恢复高考的近年抓住改变命运的机会。第二,稳健性研究表明,不受1977年恢复高考影响的先决变量在断点附近是连续的,以此保证特殊认知能力源自“文革”时期的“上山下乡”运动。此外,在考虑出生季度、地区异质性、多项式的阶数,及不同的被解释变量等多种情况下的结果依然显著且稳健。第三,在进一步分析中,发现在“文革”期间经历“上山下乡”的青少年更容易培养其独立的人格且其价值观并未扭曲。最后,探究可能存在的潜在机制,发现3岁之前与父母的分离可能是其特殊认知能力形成的路径之一。

综上所述,本文旨在回答“高压环境下的青少年有什么优势”,为当今社会针对高压环境下的青少年后期受到不利影响的健康、能力和发展过程中出现的各种问题提供一些思路。但由于本文样本的是1977年恢复高考的近4年内高考情况,且经历“上山下乡”运动的青少年的时间不一,所得结果并未有短期和长期效应之分,可能会导致一定的偏差。此外,由于1977年恢复高考后的近年录取率偏低(5%左右),而CFPS数据中并未有是否参加高考的问题设置,故本文只能以出生在1947年9月-1963年8月的全样本进行分析,这在一定程度上低估结果效应,但这足以证实青少年高压环境下具有压力价值。

| [] |

编篆出版委员会, 1994, 《中国教育大系: 马克思主义与中国教育》, 湖北教育出版社。 |

| [] |

金光耀、金大陆, 2015, “从地方志资料看知识青年上山下乡”, 《当代中国史研究》, 第 3 期, 第 112-122, 128 页。 |

| [] |

库尔特·勒温, 1999, 《拓扑心理学原理(20世纪心理学通览)(TB)》, 浙江教育出版社。 |

| [] |

李婷、张闫龙, 2014, “出生队列效应下老年人健康指标的生长曲线及其城乡差异”, 《人口研究》, 第 2 期, 第 18-35 页。 |

| [] |

刘桂玲, 2011, “建国至改革开放前义务教育学制改革的历史研究(1949-1976年)”, 《西南大学》 |

| [] |

刘小萌, 1995, “'血统论'与知青上山下乡运动”, 《青年研究》, 第 2 期, 第 33-37 页。 |

| [] |

刘愿, 2016, “弥补那逝去的青春:知青对子女教育的代际补偿研究”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 168-192 页。 |

| [] |

马光荣、周广肃, 2014, “新型农村养老保险对家庭储蓄的影响:基于CFPS数据的研究”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 116-129 页。 |

| [] |

孟亦佳, 2014, “认知能力与家庭资产选择”, 《经济研究》, 第 S1 期, 第 132-142 页。 |

| [] |

温兴祥、程超, 2017, “贫困是否影响农村中老年人的精神健康——基于CHARLS数据的实证研究”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 47-65 页。 |

| [] |

温兴祥、张栋浩, 2016, “教育能延缓认知老化吗?——来自'教育革命'的证据”, 《世界经济文汇》, 第 1 期, 第 1-20 页。 |

| [] |

叶辛, 2006, “论中国大地上的知识青年上山下乡运动”, 《社会科学》, 第 5 期, 第 5-17 页。 |

| [] |

赵民伟、晏艳阳, 2015, “管理者早年大饥荒经历与公司财务政策”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 49-63 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.10.004 |

| [] |

张川川、John Giles、赵耀辉, 2015, “新型农村社会养老保险政策效果评估——收入, 贫困, 消费、主观福利和劳动供给”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 203-230 页。 |

| [] |

张勋祥, 2010, “1977年恢复高考后的高考制度研究”, 《中共中央党校》 |

| [] |

周全华, 1997, “'文化大革命'中的'教育革命'”, 《中共中央党校》 |

| [] |

Attanasio O., Cattan S., Fitzsimons E., Meghir C. and Rubiocodina M., 2015, "Estimating the Production Function for Human Capital:Results from a Randomized Control Trial in Colombia". Cowles Foundation Discussion Papers, 5(7), 382–388.

|

| [] |

Bertrand M., Kamenica E. and Pan J., 2013, "Gender Identity and Relative Income within Households". NBER Working Paper, 19023.

|

| [] |

Bharadwaj P., Eberhard J. P. and Neilson C. A., 2013, "Health at birth, parental investments, and academic outcomes". Journal of Labor Economics, 36.

|

| [] |

Cameron A. C., Gelbach J. B. and Miller D. L., 2011, "Robust inference with multiway clustering". Journal of Business & Economic Statistics, 29(2), 238–249.

|

| [] |

Cawley J., Walque D. D. and Grossman D., 2017, "The Effect of Stress on Later-Life Health:Evidence from the Vietnam Draft". NBER Working Paper, 23334.

|

| [] |

Deshpande M., 2016, "Does Welfare Inhibit Success? The Long-Term Effects of Removing Low-Income Youth from the Disability Rolls". American Economic Review, 106(11), 3300–3330.

DOI:10.1257/aer.20151129 |

| [] |

Duncan G. J., Ziol-Guest K. M. and Kalil A., 2010, "Early-childhood poverty and adult attainment, behavior, and health". Child development, 81(1), 306–325.

DOI:10.1111/cdev.2010.81.issue-1 |

| [] |

Ellis B. J., Bianchi J., Griskevicius V. and Frankenhuis W. E., 2017, "Beyond Risk and Protective Factors:An Adaptation-Based Approach to Resilience". Perspectives on Psychological Science, 12(4), 561–587.

DOI:10.1177/1745691617693054 |

| [] |

Frankenhuis W. E., Weerth C. D., 2013, "Does Early-Life Exposure to Stress Shape or Impair Cognition?". Current Directions in Psychological Science, 22(5), 407–412.

DOI:10.1177/0963721413484324 |

| [] |

Gelman A., Imbens G., 2017, "Why high-order polynomials should not be used in regression discontinuity designs". Journal of Business & Economic Statistics, just-accepted.

|

| [] |

Gong J., Lu Y and Xie H., 2014a, "Adolescent Adversity and Long-Run Health". SSRN Working Paper, 2460350.

|

| [] |

Gong J., Lu Y and Xie H., 2014b, "Adolescent Environment and Noncognitive Skills". SSRN Working Paper, 2397046.

|

| [] |

Imbens G.W, Lemieux T., 2008, "Regression discontinuity designs:A guide to practice". Journal of Econometrics, 142(2), 615–635.

DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.001 |

| [] |

Hahn J., Todd P. and Klaauw W. V. D., 2001, "Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design". Econometrica, 69(1), 201–209.

DOI:10.1111/ecta.2001.69.issue-1 |

| [] |

Heckman J. J, Kautz T., 2013, "Fostering and measuring skills:Interventions that improve character and cognition". NBER Working Paper, 19656.

|

| [] |

Heckman J. J., 2000, "Policies to foster human capital". Research in economics, 54(1), 3–56.

DOI:10.1006/reec.1999.0225 |

| [] |

Lee D. S., Lemieux T., 2009, "Regression Discontinuity Designs in Economics". Journal of Economic Literature, 48(2), 281–355.

|

| [] |

McCrary J., 2008, "Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design:A density test". Journal of econometrics, 142(2), 698–714.

DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.005 |

| [] |

Meyerson D. A., Grant K. E., Carter J. S. and Kilmer R. P., 2011, "Posttraumatic growth among children and adolescents:a systematic review". Clinical Psychology Review, 31(6), 949–64.

DOI:10.1016/j.cpr.2011.06.003 |

| [] |

Oreopoulos P., Brown R. S. and Lavecchia A. M., 2017, "Pathways to education:An integrated approach to helping at-risk high school students". Journal of Political Economy, 125(4), 947–984.

DOI:10.1086/692713 |

| [] |

Roland G., Yang D.Y., 2017, "China's Lost Generation:Changes in Beliefs and Their Intergenerational Transmission". NBER Working Paper, 23441.

|

| [] |

Shonkoff J. P., Garner A.S., Siegel B. S., Dobbins M. I., Earls M. F. and Garner A. S., 2012, "The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress". Pediatrics, 129(1), 102–108.

|

| [] |

Xie Y., 2012, The user's guide of the china family panel studies (2010), Beijing: Institute of Social Science Survey.

|

| [] |

Xing M., 2002, "The Impact of interrupted education on subsequent education attainment:a cost of the Chinese cultural revolution". Economic Development and Cultural Change, 51(4), 53–7.

|