2000年到2017年,中国进出口贸易总额由4743亿美元增加到41044.7亿美元,年均增长13.54%,其中出口总额由2492亿美元增加到22634.9亿美元,年均增长13.86%,快速增长的贸易额,使得中国从2012年起成为世界头号贸易大国。然而,贸易大国并不代表着贸易强国,出口产品质量才是一国经济发展水平和企业国际竞争力的标志(Feenstra and Romails, 2014),中国在国际分工和价值链中仍处于从属地位(李坤望等,2014)。党的十九大报告在部署“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”时,明确提出要“坚持质量第一”,把提高供给质量作为主攻方向,显著增强中国经济质量优势。在中国经济发展进入“新常态”,人口红利逐渐消失,劳动力成本逐年上升的背景下,作为拉动中国经济发展的三驾马车之一,出口贸易部门迫切需要改变以低成本为基础的价格竞争模式,提升出口产品质量,增加产品国际竞争力,从而攀升至全球价值链高端,改变出口“大而不强”现状,实现出口贸易可持续发展,推动中国经济“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

随着全球生产网络分工的高度碎片化,中间品进口已经成为国际贸易中不可忽视的部分,2013年中间品进口占中国同期总进口的比重达到79.1%①,如此大规模的中间品进口是否会显著影响中国企业出口产品质量?作用机理是什么?此外,Nunn(2007)、Levchenko(2007)研究发现,一个节约交易成本的制度安排通过缓解中间投入品和资产专用性的投资套牢问题,降低相关交易成本,增强了出口企业专业化生产契约密集型产品的比较优势,从而提升企业出口产品质量。那么,改革开放以来中国区域制度环境的改善是否提升了企业出口产品质量?中间品进口对出口产品质量的影响是否受到区域制度环境的影响?这是本文研究的重点内容。以上重要又现实问题的答案,对于从总体上把握中国出口产品质量升级的着力点,是大有裨益的。

① 根据BEC (Broad Economic Catalogue)分类标准将2013年中国海关数据库区分为有中间品进口和无中间品进口的企业,分别进行加总,计算得出中间品进口占总出口的比重。

针对上述问题,本文基于2000-2013年中国工业企业和海关进出口贸易匹配数据,以制造业企业为研究对象,在地区制度环境存在显著差异的背景下,考察中间品进口、区域制度环境对企业出口产品质量的影响。与已有的研究相比,本文可能的贡献体现为以下三个方面:第一,研究视角上,本文充分考虑了中国特殊的制度环境背景,从微观视角出发,分别检验了中间品进口能否通过“竞争效应”、“知识溢出效应”、“中间品质量效应”以及“中间品多元化效应”机制影响出口产品质量,并进一步从进口来源国、所有制、贸易方式、技术复杂度等异质性视角进行了相对全面的实证检验;第二,研究内容上,基于区域制度环境存在显著差异的事实,一方面直接研究制度环境及其分指标对出口产品质量的影响, 另一方面进一步考察两者交互作用影响出口产品质量的作用机理;第三,数据选取上,本文利用2000-2013年中国工业企业和海关进出口贸易数据匹配的微观数据,在考虑价格内生性问题的基础上测度了产品层面的出口产品质量,然后加总到企业层面进行总体分析,更为准确和直接地考察企业层面中间品进口、制度环境对出口产品质量的影响。

二、文献综述已有文献研究出口产品质量时,主要集中于如何精确测度出口产品质量(Khandelwal et al., 2013;Feenstra and Romalis, 2014;余淼杰、张睿,2017)以及从微观层面考察出口产品质量的影响因素与提升机制(Manova and Zhang, 2012;张杰等,2014)等。随着国际分工细化,中间品投入与资本和技术一样,已经成为最终产品生产必不可少的一部分(Boler et al., 2012),大量文献已经证明中间品进口可以显著提升企业生产率(Bas and Strauss-Kahn, 2014;Feng et al., 2016;Fan et al., 2017)。随着古典和新古典贸易理论拓展至异质性贸易理论,出口产品质量的决定因素及其异质性成为国际贸易研究的重要问题,越来越多的研究开始关注中间品投入对出口产品质量的作用。相关研究主要集中在“竞争效应”、“知识溢出效应”、“中间品质量效应”以及“中间品多元化效应”几个方面,本文根据中间品进口影响出口产品质量的作用机理梳理相关文献。

首先,随着全球贸易自由化进程的加速,大量同类产品进入国内市场,加剧了国内市场竞争程度,降低了企业利润率,国内企业为了获得更多利润率,需要更新设备、加大研发投入,提升企业出口产品质量和生产率(Holmes and Schmitz, 2010;田巍、余淼杰,2014;简泽等,2014)。但相关实证结果却不一致,Khandelwal et al.(2013)利用1990-2005年56个国家出口到美国高度细化的10000多种产品数据,考察了进口竞争效应对产品质量的影响,实证分析结果表明进口竞争效应对不同产品的影响存在显著差异,进口有助于提升距离世界技术边界较近产品的质量,但会降低距离世界技术边界较远国家的产品质量;另外,大量中间品进口可能压缩母国企业的市场份额与产量规模,不利于提升母国企业出口产品质量和生产率(Krugman, 1987;Young, 1991)。

其次,中间品进口引致知识溢出效应,提升企业出口产品质量。企业进口行为存在学习效应,进口中间品包含的研发成果和专业技术知识有助于提升企业出口产品质量和生产率(Amiti and Konings, 2007;Kasahara and Rodrigue, 2008;余淼杰,2010);另外,知识经济时代,知识资本具有非竞争性和非排他性特点,企业在生产工艺和产品设计方面的创新会被他国企业竞相模仿,通过进口高技术水平的中间品有利于企业通过模仿和学习获得国际技术溢出效应,提升企业出口产品质量(Shepherd and Stone, 2012),因此,知识资本及其技术溢出效应代替传统的实物和货币资本成为企业生产率和出口产品质量提升的关键驱动力。

再次,中间品进口通过“质量机制”①影响出口产品质量(Halpern et al., 2015;Bas and Strauss-Kahn, 2015)。国内学者使用2000-2007年中国海关数据与中国工业企业数据库匹配的数据,验证了高质量的中间品进口可以有效提升中国企业出口产品质量与生产率(钟建军,2016;许家云等,2017)。

① “质量机制”是指:高质量的中间品进口相对于国内投入品更有利于提升企业出口产品质量和生产率。

最后,进口中间品通过“多元化效应”影响出口产品质量(Halpern et al., 2015),进口中间品多元化可以降低进口中间品价格指数,影响边际成本,有助于提升出口产品质量(Goldberg et al., 2010;Bas and Vanessa, 2015)。但部分学者认为,中间品进口多样化增加了企业从不同国家进口所需支付的信息搜集、合同签订等固定成本,降低了企业在产品质量方面的投入,不利于提升企业出口产品质量;中间品进口多元化对出口产品质量的提升作用受企业自身吸收能力的影响,企业进口多元化中间产品要和企业自身的劳动力、资本相结合进行生产,这要求企业具备相应的吸收能力,否则无法发挥中间品多元化提升出口产品质量的积极作用(张翊等, 2015)。因此,需要进一步检验中间品进口多元化对中国企业出口产品质量的提升效应。

综上所述,国内外学者在考察中间品进口与出口产品质量的关系时,研究结论并不一致。由此引发的问题是,是否还有别的因素制约了中间品进口对出口产品质量的提升效应?经典贸易理论认为完善的国内市场制度有利于企业自由进出市场(张会清,2017),要素能够自由流动,中间品进口规模扩大有利于企业通过模仿和创新获得技术溢出,从而提升一国出口产品质量(Levchenko, 2007;Nunn and Trefler, 2014)。中国区域制度环境处于不断发展变革当中,且具有典型的发展不平衡特征,如果企业面临的区域制度环境存在差异,则中间品进口对企业出口产品质量的影响是否存在明显不同?许家云等(2017)发现,良好的区域制度环境更加有利于发挥中间品进口对出口产品质量的提升作用,但其研究样本范围仅涵盖2000-2007年。全球金融危机以后,中国区域制度环境与贸易规模发生巨大变化,研究结论是否具有代表性,需进一步讨论。另外,该研究并没有考察中国特殊的制度环境下中间品进口持续期与出口产品质量的关系,而中间品进口持续时间长短可以显著影响出口产品质量,当连续进口一段时间后,企业面临的风险与进入成本都会降低,因此,本文在实证分析过程中引入持续期,考察适时进入与中间品进口持续期间对出口产品质量的影响。

三、数据来源、处理与计算 (一) 数据来源及处理本文使用的数据来源于2000-2013年的中国进出口海关数据库高度细化的产品层面数据和中国工业企业数据库企业层面的数据。制度环境数据来源于樊纲等(2011)、王小鲁等(2016)编制的中国分省市场化指数,并利用企业层面的数据研究中间品进口、制度环境对出口产品质量的影响。

对于中国进出口海关数据的处理,本文参考田巍、余淼杰(2013)、马述忠、吴国杰(2016)及余淼杰、张睿(2017)的处理方法,对海关数据库进行如下处理:第1步删除信息缺失样本,包括缺乏企业名称、进出口目的国、HS编码、产品名字的样本;第2步剔除单笔贸易规模小于50美元和交易数量小于1的样本;第3步,剔除贸易中间商样本,避免贸易中间商价格调整导致产品数量与价格信息不能真实反映企业出口产品质量,删除企业名称中含有“贸易”、“进出口”、“商贸”、“经贸”、“科贸”、“外经”、“物流”、“工贸”以及“经贸”等字样的企业,并将中国海关数据分为出口和进口两部分,分别进行数据处理。

中国出口海关数据处理,首先,根据海关数据HS8分位数据获得海关HS6分位数据,使用联合国HS编码与SITC Rev.2对应表①,将海关HS6分位数据转化为SITC Rev.2数据;其次,根据Lall(2000)对SITC Rev.2产品分类标准,剔除初级产品和资源品,保留制造业样本数据,并将中国制造业出口产品按技术等级划分为低技术品、中技术品、高技术品三类;另外,删除以中国为出口目的国和进口来源国的样本(Feng et al., 2016);最终,我们经过整理得到326072家企业对245个国家(地区)出口的6255种产品的样本数据,样本量达到了28689304个,占同期中国总出口额的61.24%,具有较强的代表性。

① 数据来源于http://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/correspondence-tables.asp

中国进口海关数据处理。首先,删除一般贸易、进料加工贸易、来料加工装配贸易之外的数据,并删除样本中贸易类型缺失的样本;其次,本文使用联合国HS编码与BEC(Broad Economic Catalogue)对应表识别进口中间品信息②,其中BEC代码为111、121、21、22、31、322、42、53的8个类别为进口中间品(Feng et al., 2016);最后,按照企业ID、贸易方式、所有制类型、进口来源国、进口中间品种类,将中国海关进口数据加总,得到企业中间品进口数据。

② 数据来源于http://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/correspondence-tables.asp

中国工业企业数据库的处理,本文以Brandt et al.(2012)的相关做法为基础对工业企业数据库做了详细的整理,依照“通用会计准则”对工业企业数据库进行筛选,为保持样本的有效性,当样本数据出现下述任何一种情况,则该企业定义为不合格企业予以删除:(1)企业的工业总产值、中间投入、销售额、资本存量、总资产、固定资产、工业增加值、从业人员等关键信息为0、负值或缺漏的;(2)企业雇佣人数小于等于8人;(3)企业明细账目中应付工资、应付福利费、营业利润存在缺漏或者为负;(4)企业生存年龄小于0;(5)企业利润率超过100%;(6)总资产小于固定资产、总资产小于流动资产、总资产小于固定资产净值、企业编码缺失、成立时间无效的企业(开业月份小于1或者大于12);(7)非国有企业的主营业务收入低于500万元。

另外,进口国的CPI、GDP、研发支出数据来源于世界银行数据库数据库,HS-SITC、HS-BEC对应表数据来源于联合国统计局,企业所在省份的GDP等指标数据来源于各年度中国统计年鉴。

(二) 数据匹配本文所使用的数据主要来源于中国进、出口海关数据库和中国工业企业数据库,不同数据库之间的匹配是数据处理过程中非常重要的环节。首先,进口海关数据库与出口海关数据库主要依据企业名称进行匹配,同时保留进口中间品金额、进口中间品贸易方式、进口来源国、进口中间品次数等关键信息;其次,出口企业所在省份的制度环境等指标与中国出口海关数据库的匹配,按照企业海关十位编码提取前两位,获得出口企业所在省份信息,并将制度环境、省域GDP等指标与之匹配;最后,中国进、出口海关数据库和中国工业企业数据库的匹配,参考田巍、余淼杰(2013)的处理方法,依据企业名称和年份进行匹配,然后按照邮政编码和电话号码后7位组成的13位数字进一步匹配,并删除企业名称和年份重复的样本,最终获得我们所需的数据样本。

(三) 企业出口产品质量测度本文使用需求信息回归推断法测度企业出口产品质量,其中,Khandelwal et al.(2013)的“KSW方法”最为典型,该方法在测度企业层面出口产品质量时,在需求函数中引入消费者对产品质量的需求偏好,并利用价格与销量等需求层面的信息估计出口产品质量,其内在逻辑是通过直接估算或回归反推方法剔除需求中的非质量因素和价格因素,将剩余部分等同于出口产品质量。首先简要介绍一下KSW方法的理论框架,从产品需求层面来看,假定t时期m国消费g产品的效用函数为CES形式的效用函数:

| $ U_{mt}^g = {\left[ {\sum\limits_{i = 1}^{{N_{gt}}} {{{\left({\lambda _{imt}^gq_{imt}^g} \right)}^{\frac{{{\sigma _g} - 1}}{{{\sigma _g}}}}}} } \right]^{\frac{{{\sigma _g}}}{{{\sigma _g} - 1}}}} $ | (1) |

其中,λimtg和qimtg分别表示企业i在时期t出口到m国g产品的质量和数量,Ngt表示在时期t出口到m国g产品的企业总数,σg表示不同品种间的替代弹性,效应函数对应的价格指数为:

| $ P_{mt}^g = \sum\limits_{i = 1}^{{N_{gt}}} {{{\left({p_{imt}^g} \right)}^{1 - {\sigma _g}}}{{\left({\lambda _{imt}^g} \right)}^{{\sigma _g} - 1}}} $ | (2) |

另外,t时期m国消费g产品的总支出可表示为:

| $ I_{mt}^g = \sum\limits_{i = 1}^{{N_{gt}}} {{{\left({p_{imt}^g} \right)}^{1 - {\sigma _g}}}{{\left({q_{imt}^g} \right)}^{{\sigma _g} - 1}}} $ | (3) |

则m国在t时期对企业i生产的g产品的需求量为:

| $ q_{imt}^g = {\left({p_{imt}^g} \right)^{ - {\sigma _g}}}{\left({\lambda _{imt}^g} \right)^{{\sigma _g} - 1}}\left({I_{mt}^g/P_{mt}^g} \right) $ | (4) |

两边同时取对数:

| $ \ln q_{imt}^g = \ln I_{mt}^g - \ln P_{mt}^g - \sigma \ln p_{imt}^g + \varepsilon _{imt}^g $ | (5) |

其中,εimtg=(σg-1)lnλimtg,表示回归方程(5)的残差项,因此可以利用回归方程的结果定义i企业t时期出口到m国g产品的质量:

| $ quality_{imt}^g = \frac{{\hat \varepsilon _{imt}^g}}{{\sigma - 1}} $ | (6) |

对于回归方程(5),本文参考(Khandelwal et al., 2013;Fan et al., 2015)对模型的设定,对于进口国的经济指标Pmtg和Imtg代理变量的选择,不仅加入进口国年份固定效应μmt和产品类别固定效应μg,而且在回归过程中进一步加入了进口国的GDP和CPI、企业出口产品目的国与中国的贸易地理距离distm、企业出口产品目的国与中国是否属于同一文化圈的虚拟变量cd(如果中文为该国的第二语言,取值为1,否则为0)。另外,我们在回归过程中加入出口企业所在省份的GDP控制产品多样性对产品需求的影响,同时,由于出口产品质量与价格之间可能存在反向因果关系,导致二者之间可能存在内生性问题,我们参考王永进、施炳展(2014)的处理方法,将企业i在时期t对m国之外的其它市场出口产品的平均价格作为企业在m国市场出口价格的工具变量。最终的出口产品质量测算的计量模型为:

| $ \begin{gathered} \ln q_{imt}^g = {\alpha _1}\ln p_{imt}^g + {\alpha _2}\ln gd{p_{mt}} + {\alpha _3}\ln cp{i_{mt}} + {\alpha _4}\ln dis{t_m} + {c_d} \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _5}\ln marke{t_{it}} + {\mu _{mt}} + {\mu _g} + \varepsilon _{imt}^g \hfill \\ \end{gathered} $ | (7) |

其中,gdpmt和cpimt分别表示m国t时期的GDP和CPI,marketit表示企业i所在省份t时期的GDP。根据(7)式,利用2000-2013年中国出口海关数据,我们进行了分产品回归,并估计残差项。为了比较不同出口产品的质量,我们进一步对出口产品质量进行标准化,标准化方程为:

| $ rquality_{imt}^g = \frac{{quality_{imt}^g - \min quality_{imt}^g}}{{\max quality_{imt}^g - \min quality_{imt}^g}} = \frac{{\hat \varepsilon _{imt}^g - \min \hat \varepsilon _{imt}^g}}{{\max \hat \varepsilon _{imt}^g - \min \hat \varepsilon _{imt}^g}} $ | (8) |

其中,max qualityimtg和min qualityimtg分别表示针对HS8位产品g在所有年份、所有企业、所有出口国层面上的最大值和最小值,

|

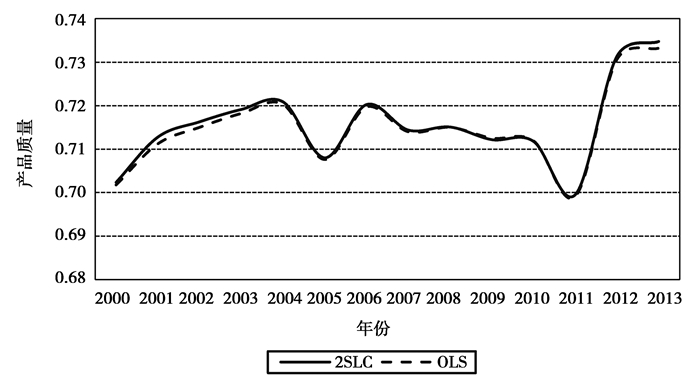

图 1 中国企业出口产品质量变化的趋势分析 |

图 1给出了中国2000-2013年间中国出口产品质量的变化,可以发现:(1)无论是普通最小二乘法估算的出口产品质量(OLS)还是利用两阶段最小二乘法估算出来的出口产品质量(2SLS)的变化趋势,中国出口产品质量在2000-2013年间总体处于上升趋势;(2)全球金融危机导致了中国企业出口产品质量在2007年-2011年间出现短暂下降;(3)中国从2001年加入WTO后,平均进口关税税率大幅度下降,大量进口中间品涌入,加剧了国内市场竞争程度,中间品进口自由化带来的“竞争效应”不仅没有使中国出口产品质量处于持续下降趋势,反而表现出总体上升趋势。

四、模型构建与统计分析 (一) 计量模型为考察中间品进口、制度环境对企业出口产品质量的影响,我们在Feng et al.(2016)与Bas and Strauss-Kahn(2015)研究的基础上,构建以下分析模型:

| $ \begin{gathered} Qualit{y_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}\ln medinpu{t_{it}} + {\alpha _2}in{s_{it}} + {\alpha _3}\ln medinpu{t_{it}}*in{s_{it}} \hfill \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _4}{X_{it}} + {\upsilon _i} + {\upsilon _t} + {\mu _{it}} \hfill \\ \end{gathered} $ | (9) |

其中,下标i、t分别表示企业和年份。Qualityit表示企业产品质量,medinputit为企业层面的中间品进口额,insit为制度环境,lnmedinputit*insit为二者的交互项,νi和νt分别表示企业和年份固定效应,μit表示随机扰动项。控制变量Xit具体包括:政府补贴(lnsubsidy)、是否对外直接投资(ofdi)、年均就业人数(lnemployee)、企业规模(lnysel)、劳动生产率(lnlabor)、企业利润率(profitr)、融资约束(fincon)、企业年龄(age)以及行业、地区、年份虚拟变量等。

(二) 主要变量的描述统计本文根据变量的含义与设定,对中国企业出口产品质量等相关变量的最大值、最小值、均值以及标准差等指标进行了测算,主要变量的描述性统计分析结果如表 1所示。

| 表 1 主要变量描述性统计分析 |

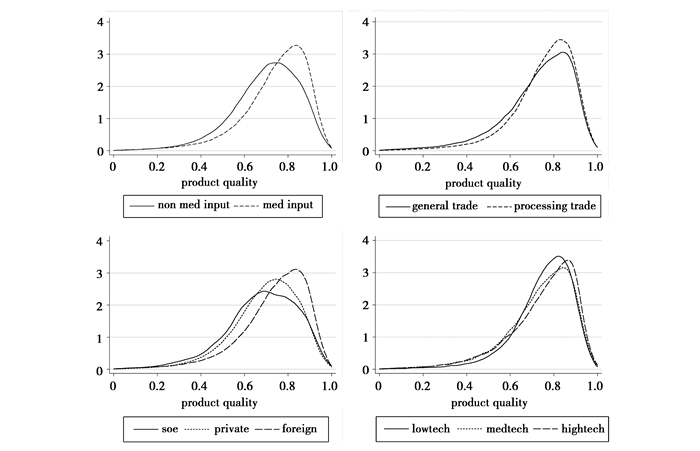

为了从数据事实的视角考察中间品进口对出口产品质量的影响,我们根据测算出来的企业出口产品质量数据,从是否中间品进口、贸易类型、所有制、技术复杂度等异质性视角画出了企业出口产品质量核密度曲线图(见图 2)。由图 2可知,存在中间品进口的企业出口产品质量要高于那些不存在中间品进口的企业;加工贸易企业出口产品质量高于一般贸易企业;外资企业出口产品质量高于国有企业和民营企业;进口高技术水平中间品的企业出口产品质量高于其他。

|

图 2 中间品进口、贸易类型、所有制、技术差异视角下企业出口产品质量核密度曲线图 |

由表 2可知,有中间品进口行为的企业在出口金额、总资产、出口密集度、政府补贴以及盈利能力等指标方面均明显高于没有进口中间品的企业。因此,进口中间品企业在中间品进口种类,关键财务指标等方面优于其他企业,不过中间品进口是否可以显著提升出口产品质量仍需进一步实证检验。

| 表 2 中间品进口与关键绩效指标统计 |

表 3报告了模型(9)的基本回归结果,图 2显示主要变量存在潜在的序列相关和异方差问题,因此,本文在实证分析过程中采用企业层面的“聚类稳健标准误”进行相关分析。其中,第(1)和(2)列仅考察了中间品进口和制度环境变量及其交互项对企业出口产品质量的影响,回归结果显示:中间品进口(lnmedinput)可以显著提升企业出口产品质量;制度环境(ins)的估计系数为0.0024并且在1%的水平上显著,表明省域制度环境越完善,越有利于提升企业出口产品质量;交互项(lnmedinput*ins)的估计系数显著为正,表明一个省份制度环境越好,中间品进口对企业出口产品质量的提升效果越好,即制度环境强化了中间品进口的质量提升效应;第(3)列为考虑相关控制变量后的回归结果,结果进一步验证了制度环境对中间品进口的质量提升效应,以2013年例,在其他因素不变的前提下,如果新疆(制度环境较差)与上海(制度环境较好)的制度环境相同,则中间品进口增加1%,其对出口产品的质量提升作用将增加0.00012个单位①。

① 具体计算过程为:0.0002*(8.89-2.98),其中0.0002是lnmedinput*ins的估计系数,8.89和2.98分别是上海和新疆2013年的制度环境得分。

| 表 3 基准回归结果 |

为了进一步检验中间品进口能否通过“知识溢出效应”、“中间品质量效应”以及“中间品多元化效应”机制影响企业出口产品质量,本文分别利用中间品进口与国际技术溢出(lnmedinput*lnspillover)、进口中间品质量(lnmedinput*im _ quality)②、进口中间品种类(lnmedinput*types)的交互项实证检验中间品进口通过上述机制如何影响企业出口产品质量。其中,中间品进口的国际技术溢出指标计算方法参考Lichtenberg and Potterie(2001),Wu et al.(2017)的做法,构造如下计算公式:

② 进口中间品的质量计算方法与出口产品质量的计算方法类似,囿于篇幅,不在正文中报告。

其中,Spilloverit表示t时期企业i通过中间品进口获得的国际知识溢出存量,IMimt表示t时期企业i从m国进口的中间品金额,GDPmt表示t时期m国的国内生产总值,RDstockmtd表示t时期m国的研发资本存量,根据Griliches(1992)提出的永续盘存法得出:RDstockmtd =(1-δ)RDstockmtd+R&Dmt。其中,RDstockmtd是t时期m国的研发资本存量,δ是研发资本的折旧率。R&Dmt是t时期m国实际R&D支出。在计算基年(1999)R&D存量时,RDstockm1999d= R&Dm1999/(g+δ),其中,R&Dm1999表示1999年m国的实际R&D支出,g为m国1999-2013年的实际R&D支出的平均增长率,δ按照国际惯例取5%,各国研发支出数据和GDP数据来源于世界银行数据库和联合国贸易数据库。表 3第(4)列的回归结果表明中间品进口与国际技术溢出的交互项(lnmedinput*lnspillover)显著为正,表明中间品进口引致国际技术溢出,有助于提升企业出口产品质量。表 3第(5)列的回归结果显示高质量的中间品进口(lnmedinput*im_quality)有利于提升企业出口产品质量。表 3第(6)列的回归结果显示进口中间品通过“多元化效应”(lnmedinput*types)降低了企业的边际成本,增强了企业的吸收能力,进而提升了企业的出口产品质量。此外,企业是否开展对外直接投资(ofdi)、政府补贴(lnsubsidy)等相关控制变量的回归结果基本与预期相符。

(二) 异质性检验上文从整体层面考察了中间品进口、制度环境对出口产品质量的平均影响效应,但并未从异质性视角考察中间品进口、制度环境以及行业制度依赖性对企业出口产品质量的影响。接下来本文首先从中间品进口的母国企业类型(国有企业、民营企业、外资企业)、贸易方式(一般贸易和加工贸易)、来源国特征(高收入国家与中低收入国家)、技术复杂度(低技术、中技术、高技术)的异质性视角进行考察;然后从母国制度环境入手,考察不同制度环境分量对出口产品质量的影响;最后,考察行业制度依赖性对企业出口产品质量的影响。

(1) 中间品进口的异质性

表 4中ownership一列检验了国有企业(state_lnmedinput)、民营企业(private_lnmedinput)以及外资企业(foreign_lnmedinput)的中间品进口对企业出口产品质量的影响,回归结果表明中间品进口对外资企业出口产品质量的影响最大,国有企业居中,而对民营企业出口产品质量的影响最小。其中可能的原因在于中国民营企业整体规模较小,技术水平不高,缺乏相应吸收能力,无法通过“知识溢出效应”“中间品质量效应”以及“中间品多元化效应”提升出口产品质量,而外资企业拥有较高技术水平,较强知识吸收能力,良好管理团队等优势,从而可以更好的发挥中间品进口对出口产品质量的提升效应(许家云等,2017);在trade modes一列检验了一般贸易中间品进口(general_lnmedinput)和加工贸易中间品进口(processing_lnmedinput)对出口产品质量的影响,回归结果表明加工贸易对企业出口产品质量的影响要大于一般贸易,其中可能的原因是加工贸易中间品进口目的性更强,大部分进口中间品用来生产最终产品,进口中间品的质量和技术均可显著影响企业最终产品质量,且加工贸易出口份额中,拥有先进技术和管理经验的外资企业占据较大比重,从而加工贸易中间品进口的质量提升效应更强;在import origin一列检验了来自OECD国家的中间品进口(oecd_lnmedinput)和非OECD国家的中间品进口(non-oecd_lnmedinput)对出口产品质量的影响,实证结果表明,对于中国制造业而言,来自所有国家的中间品进口均可显著提升出口产品质量,但来自OECD国家中间品进口的质量提升效应更大(Halpern et al., 2015),其原因在于,来自OECD国家进口的高技术中间品较多,技术复杂性更强,更有助于提升企业出口产品质量(Shepherd and Stone, 2012);最后一列检验不同技术水平的中间品进口对出口产品质量的提升作用是否存在显著差异,结果表明高技术水平的中间品进口对企业出口产品质量的提升作用更为明显,这可能是由于进口高技术水平中间品的企业拥有较高的人力资本和研发投入水平,技术吸收能力较强,可以更好地发挥中间品进口对出口产品质量的提升效用。另外,制度环境及其与中间品进口交互项的系数均显著为正,表明制度环境与中间品进口存在互补性,即制度环境越好,中间品进口对企业出口产品质量的提升作用越明显,进一步验证了基准回归结果的稳健性。

| 表 4 异质性视角下中间品进口对企业出口产品质量影响的回归结果 |

(2) 制度环境的异质性

本文采用樊纲等(2011)、王小鲁等(2016)编制的中国市场化指数报告中政府与市场的关系(ins_gm)、非国有经济的发展(ins_noec)、产品市场的发育程度(ins_prod)、要素市场的发育程度(ins_fac)、法律与知识产权保护(ins_ml)五个具体指标作为制度环境的代理变量,考察中间品进口对出口产品质量的影响是否受到不同制度环境分量的制约,并找出影响企业出口产品质量提升的制度根源。

表 5的回归结果表明,随着中国市场化进程的加快,政府干预市场行为减少(ins_gm)在某种程度上降低了行政垄断对资源的扭曲,有利于市场把有限的资源配置到那些更适合市场需求的产品当中;非国有经济的发展(ins_noec)加剧了市场竞争程度,激励企业提高管理水平,优化资源配置,提升企业技术创新水平;完善的产品市场(ins_prod)和要素市场(ins_fac)有助于市场更好地发挥价格、新产品信息等的传递功能,有利于高素质人才以及各种要素资源在不同企业间的流动和转移。因此,政府干预市场行为减少等4个制度环境分量强化了中间品进口对出口产品质量的提升作用。另外,表 5最后一列显示,法律与知识产权保护(ins_ml)与中间品进口交互项(ins_ml*lnmedinput)的回归系数虽然为正,但并不显著,说明中国的法律与知识产权保护尚不完善,无法充分调动企业从事技术创新活动的积极性和主动性,从而无法保证创新者对研发成果享有独占权和创新成果在不同企业之间的有序转让。上述结论也意味着,加强知识产权保护和完善法制环境是进一步提升中国企业出口产品质量的重要措施。

| 表 5 异质性视角下制度环境对企业出口产品质量影响的回归结果 |

(3) 行业制度依赖性①的异质性

① 行业制度依赖性是指不同行业对契约执行效率的敏感度,行业制度依赖性越强,则该行业更容易受到契约执行效率的影响(Nunn,2007)。

上文实证分析结果表明,制度环境一方面可以直接提升企业出口产品质量,另一方面进一步强化了中间品进口对出口产品质量的提升效应,但相关分析结果并没有考虑行业制度依赖性特征。相关研究发现,制度环境对地区出口绩效及企业生产率的影响随着制度依赖性的增强而增加(李坤望、王永进,2010;毛其淋、许家云,2015)。那么在分析过程中,考察相关因素对出口产品质量的影响会存在差异吗?本文使用Nunn(2007)的数据测度行业制度依赖性①,并将Zirs1定义为狭义的制度依赖性,Zirs2为广义的行业制度依赖性,相关取值范围介于0和1之间。

① 数据来源于:https://scholar.harvard.edu/nunn/pages/data-0

| $ z_i^{rs1} = \sum\limits_j {{\theta _{ij}}R_j^{neither}} $ | (10) |

| $ z_i^{rs2} = \sum\limits_j {{\theta _{ij}}\left({R_j^{neither} + R_j^{referprice}} \right)} $ | (11) |

其中,权重θij≡uij/ui,uij表示行业i使用行业j的投入量;ui=Σuij表示行业i使用的总投入量。Rjneither表示行业j中既没有按照“机构交易”也没有按照“参考价格”交易的产品比重;Rjreferprice表示行业j中按照“参考价格”而非“机构交易”的产品比重。

表 5报告了考虑行业异质性后的回归结果,本文在实证分析过程中考察了制度环境、行业制度依赖性与中间品进口的交互项(ins*zrs1*lnmedinput和ins*zrs2*lnmedinput)对出口产品质量的影响,回归结果显示无论是否考虑相关控制变量,交互项的估计系数在1%的水平上显著为正,表明制度环境对中间品进口的质量提升效应的强化作用随着制度依赖性的增强而增加;制度环境与行业制度依赖性的交互项(ins*zrs1和ins*zrs2)回归结果为正,即处于制度依赖性较强行业的企业,更容易受到区域制度环境的影响。

(4) 内生性问题处理

我们在前文的分析过程中已经控制了部分影响中国企业出口产品质量的因素,包括政府补贴、利润率、融资约束、利润率等,但还必须考虑中间品进口与企业出口产品质量之间可能存在的内生性问题。一方面,企业中间品进口决策与企业生产率密切相关,另一方面,企业生产率越高,可变成本越低,从而有利于提升企业出口产品质量,因此,中间品进口与企业出口产品质量之间可能存在反向因果关系,导致内生性问题(Fan et al., 2015;Bas and Kahn, 2015)。本文借鉴Bas and Strauss-Kahn(2014)、Piveteau and Smagghue(2013)的研究思路,选用企业中间品进口关税税率和中间品进口国的真实汇率作为工具变量。中间品进口关税税率与中间品进口种类密切相关,而与出口产品质量无关,满足工具变量的要求,工具变量的构造指标如下:

| 表 6 异质性视角下行业制度依赖性对企业出口产品质量影响的回归结果 |

表 7报告了以企业中间品进口关税税率和中间品进口国的真实汇率作为工具变量IV估计结果。最后1列回归结果表明,中间品进口每增加1%,会促使出口产品质量提升0.0017个单位;制度环境每提升1个单位,使出口产品质量提升0.0022个单位,工具变量的估计结果进一步验证了中间品进口、制度环境与出口产品质量之间存在显著正向关系。

| 表 7 内生性检验回归结果 |

为检验上述实证分析结果的稳健性,并全面呈现中国企业出口产品质量分布信息,我们采用分位数回归重新估计中间品进口、制度环境对企业出口产品质量的影响,并给出了0.1、0.25、0.5、0.75分位数的回归结果。另外,为了比较不同类型的回归结果,本文同时给出了OLS回归结果和分位数回归结果,实证分析结果表明,OLS回归结果与分位数回归结果并无明显差异,中间品进口、制度环境可以显著提升中国企业出口产品质量,综上所述,本文的实证结果是稳健和可靠的。

六、进一步研究:中间品进口持续时间与出口产品质量升级前文在分析中间品进口、制度环境对出口产品质量的影响时并没有从动态视角考察中间品进口持续期以及进口状态变化是否可以显著影响企业出口产品质量。对该问题的深入探索有益于我们更加全面地评估中间品进口、制度环境对出口产品质量的影响,同时对该问题的考察具有重要的理论与现实意义,因为只有连贯和持续的中间品进口才能持续提升我国企业出口产品质量和产品国际竞争力。首先,我们定义中间品进口持续期为企业从有中间品进口活动直至终止中间品进口活动所经历的时间长度。进口持续期(duration)具有显著的“门槛效应”,企业在持续进口一段时间后,面临的风险和进入成本降低,积累的经验会更加丰富,因此,我们在回归方程中进一步加入了进口持续期间的平方项(duration2)分析中间品进口持续期以及进口状态转变是否可以显著影响企业出口产品质量。

| 表 8 稳健性检验回归结果 |

表 9的回归结果表明,中间品进口持续期与企业出口产品质量之间呈现“U”型关系,中间品短期进口对企业出口产品质量的提升作用十分有限,只有当中间品进口时间超过某一“门槛”①值时,才能有效提升企业出口产品质量,计算出企业中间品进口的最低持续期为2.25年,其中可能的原因在于企业在进入国际市场初期面临较高的市场风险和进入成本,短期中间品进口无法提升企业出口产品质量;另外,很多企业的中间品进口并不连续,表 9的实证分析结果表明持续进口对出口产品质量的提升作用要大于非持续进口;企业从非进口转向中间品进口时,可以显著提升出口产品质量。因此,企业持续进口以及适时进入可以显著提升出口产品质量。

① 门槛值的计算公式为:∂quality/∂duration=0.0027-2*0.0006 duration =0。

| 表 9 进口中间品动态变化对企业出口产品质量的影响 |

基于中国加入WTO后关税大幅度下降的事实,我们从中间品进口这一视角出发,利用2000-2013年中国进出口海关数据库与中国工业企业数据合并后的数据,验证了中间品进口、制度环境对企业出口产品质量的影响效果与作用机制。主要结论如下:(1)中间品进口能通过“竞争效应”、“知识溢出效应”、“中间品质量效应”以及“中间品多元化效应”机制影响企业出口产品质量但提升效果会因企业所有制、贸易方式、中间品进口来源国、技术复杂度不同而具有显著的差异性;(2)制度环境改善一方面可以直接提升出口产品质量,另一方面强化了中间品进口对出口产品质量的提升效应,中间品进口与制度环境在影响出口产品质量方面存在互补性;(3)本文进一步从动态视角考察了进口持续期对出口产品质量的影响,且二者呈现“U”型关系,研究发现短期进口无法提升出口产品质量,持续进口以及适时进入可以显著提升出口产品质量。

本研究为中国出口产品国际竞争力提升,改善区域制度环境提供了理论意义与现实支撑。第一,中国政府针对出口产品质量提升的政策措施不能局限在给予企业出口退税优惠以及创新激励等优惠政策,而应从更高的层次——不断完善国内法制环境,加大知识产权保护力度,提高资源在各部门的配置效率,重塑并优化促进企业出口产品质量提升的内生制度环境。第二,我们发现持续进口对出口产品质量的提升作用要大于非持续进口,从非进口转向中间品进口对出口产品质量的提升作用更大,因此,应出台相应措施,鼓励企业适时进入并持续中间品进口,通过大量持续进口中间品弥补技术和效率差距,获取国际知识溢出,提升企业出口产品质量。第三,中国企业在中间品进口的质量提升效应方面表现出明显的企业所有制、进口来源国、贸易方式、技术复杂度差异,因此,在制定有针对性的中间品贸易政策时,合理兼顾各行业、各地区的发展状况,加大那些可以明显提升企业出口产品质量的高技术和高质量中间品的进口,继续加强与处于全球价值链核心企业的技术合作与交流,进一步扩大开放与引进力度,有效发挥中间品进口的产品质量升级效应。

| [] |

樊纲、王小鲁、马光荣, 2011, “中国市场化进程对经济增长的贡献”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

胡超、张捷, 2011, “制度环境和服务贸易比较优势的形成:基于跨国截面数据的实证研究”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 46-60 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2011.02.005 |

| [] |

李坤望、蒋为、宋立刚, 2014, “中国出口产品品质变动之谜:基于市场进入的微观解释”, 《中国社会科学》, 第 3 期, 第 80-103 页。 |

| [] |

李坤望、王永进, 2010, “契约执行效率与地区出口绩效差异——基于行业特征的经验分析”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1007-1028 页。 |

| [] |

马述忠、吴国杰, 2016, “中间品进口、贸易类型与企业出口产品质量——基于中国企业微观数据的研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 77-93 页。 |

| [] |

毛其淋、许家云, 2015, “中间品贸易自由化、制度环境与生产率演化”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 80-106 页。 |

| [] |

田巍、余淼杰, 2013, “企业出口强度与进口中间品贸易自由化:来自中国企业的实证研究”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 8-44 页。 |

| [] |

田巍、余淼杰, 2014, “中间品贸易自由化和企业研发:基于中国数据的经验分析”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 90-112 页。 |

| [] |

许家云、毛其淋、胡鞍钢, 2017, “中间品进口与企业出口产品质量升级:基于中国证据的研究”, 《世界经济》, 第 3 期, 第 52-75 页。 |

| [] |

余淼杰、张睿, 2017, “中国制造业出口质量的准确衡量:挑战与解决方法”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 463-484 页。 |

| [] |

余淼杰, 2010, “中国的贸易自由化与制造业企业生产率”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 97-110 页。 |

| [] |

张杰、郑文平、翟福昕, 2014, “中国出口产品质量得到提升了么”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 46-59 页。 |

| [] |

张翊、陈雯、骆时雨, 2015, “中间品进口对中国制造业全要素生产率的影响”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 107-129 页。 |

| [] |

钟建军, 2016, “进口中间品质量与中国制造业企业全要素生产率”, 《中南财经政法大学学报》, 第 3 期, 第 124-132 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2016.03.015 |

| [] |

张会清, 2017, “地区营商环境对企业出口贸易的影响”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 75-89 页。 |

| [] |

Amiti M, Konings J., 2007, "Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity:Evidence from Indonesia". The American Economic Review, 97(5), 1611–1638.

DOI:10.1257/aer.97.5.1611 |

| [] |

Bas M, Strauss-Kahn V., 2014, "Does importing more inputs raise exports?Firm level evidence from France". Review of World Economics, 150(2), 241–275.

DOI:10.1007/s10290-013-0175-0 |

| [] |

Bas M, Strauss-Kahn V., 2015, "Input-trade liberalization, export prices and quality upgrading". Journal of International Economics, 95(2), 250–262.

DOI:10.1016/j.jinteco.2014.12.005 |

| [] |

Bøler E A, Moxnes A and Ulltveitmoe K H., 2012, "Technological Change, Trade in Intermediates and the Joint Impact on Productivity". CEPR Discussion Papers, No. 12901.

|

| [] |

Brandt L, Biesebroeck J V and Zhang Y., 2012, "Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivitygrowth in Chinese manufacturing". NBER Working Papers, NO.10127.

|

| [] |

Fan H., Li. Y A and Yeaple S R., 2017, "On the Relationship Between Quality and Productivity:Evidence from China's Accession to the WTO". Journal of International Economics, 2(1), 152–165.

|

| [] |

Fan H., Li Y A and Yeaple S R., 2015, "Trade Liberalization, Quality, and Export Prices". NBER Working Papers, NO. 13689.

|

| [] |

Fan G., X. L. Wang and H. P. Zhu, 2016, Marketization index for China's provinces, Beijing: Economic Science Press.

|

| [] |

Feenstra R C, Romalis J., 2014, "Editor's Choice:International Prices and Endogenous Quality". Quarterly Journal of Economics(2), 191–220.

|

| [] |

Feng L., Li Z and Swenson D L, 2016, "The connection between imported intermediate inputs and exports:Evidence from Chinese firms". Journal of International Economics, 101, 86–101.

DOI:10.1016/j.jinteco.2016.03.004 |

| [] |

Griliches Z., 1992, "The search for R & D spillovers". Scand J Econ, 94(Supplement), 29–47.

|

| [] |

Halpern L., Koren M. and Szeidl A, 2015, "Imported Inputs and Productivity". The American Economic Review, 105(12), 3660–3703.

DOI:10.1257/aer.20150443 |

| [] |

Kasahara H, Rodrigue J., 2008, "Does the use of imported intermediates increase productivity? Plant-level evidence". Econometric Society 2004 North American Summer Meetings. Econometric Society, 106–118.

|

| [] |

Khandelwa l A K., Schott P K and Wei S J., 2013, "Trade Liberalization and Embedded Institutional Reform:Evidence from Chinese Exporters". The American Economic Review, 103(6), 2169–2195.

DOI:10.1257/aer.103.6.2169 |

| [] |

Krugman P., 1987, "The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the CompetitiveConsequence of Mrs. Thatcher:Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies". Journal of Development Economics, 27(2), 41–55.

|

| [] |

Lall S., 2000, "The Technological Structure and Performance of Developing CountryManufactured Exports, 1985-1998". Oxford Development Studies, 28(3), 337–369.

DOI:10.1080/713688318 |

| [] |

Levchenko A. A., 2007, "Institutional Quality andInternational Trade". The Review of Economic Studies, 74(3), 791–819.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2007.00435.x |

| [] |

Lichtenberg F.R., Potterie B.P., 2001, "Does Foreign Direct Investment Transfer Technology Across Borders?". The Review of Economics and Statistics, 83(3), 490–497.

DOI:10.1162/00346530152480135 |

| [] |

Manova K, Zhang Z., 2012, "Export Prices Across Firms and Destinations". Quarterly Journal of Economics, 127(1), 379–436.

DOI:10.1093/qje/qjr051 |

| [] |

Nunn N, Trefler D., 2014, "Chapter 5-Domestic Institutions as a Source of Comparative Advantage, Handbook of International Economics". Elsevier B.V, 263–315.

|

| [] |

Nunn N., 2007, "Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade". Quarterly Journal of Economics, 122(2), 569–600.

DOI:10.1162/qjec.122.2.569 |

| [] |

Piveteau, P. and G. Smagghue, 2013, "A new Method for Quality Estimation using Trade Data: An Application to French firms", Mimeo, September.

|

| [] |

Shepherd B, Stone S, 2012, "Imported intermediates, innovation, and product scope:Firm-level evidence from developing countries". MPRA Paper, No.17119.

|

| [] |

Wu Y., Song Y and Deng G., 2017, "Institutional Environment, OFDI, andTFP Growth:Evidence from China". Emerging Markets Finance & Trade, 53(3), 2220–2038.

|

| [] |

Young A., 1991, "Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade". Quarterly Journal of Economics, 106(2), 369–405.

DOI:10.2307/2937942 |

| [] |

Yu M., 2015, "Processing Trade, Tariff Reductions and Firm Productivity:Evidence from Chinese Firms". China Quarterly, 125(585), 943–988.

|