生物学差异及由此导致社会分工的不同,女性收入低于男性是世界范围内的普遍现象。来自世界63个国家的数据显示,2008年男性平均工资水平为女性的1.2倍,亚洲地区这一比例为1.27倍(亓寿伟等,2009);OECD国家的资料显示,1994-1998年在澳大利亚、比利时、法国、意大利、新西兰、瑞典等国家的全日制劳动者中,女性每周收入为男性的80-90%,美国这一比例为76.3%;其中2/3可归结为工作年限的差异、产业和职业的不同以及工会地位的差异,剩下的1/3被认为是“不可解释的”原因,可能完全或部分源于性别歧视(Blau and Kahn, 2000)。

随着市场化改革的深化,我国性别工资差距逐渐拉大,全国妇女地位调查数据显示,中国城镇就业人口中,1990年女性平均工资约为男性的77.5%,而2010年女性工资只有男性的65.8%,由此引起了众多研究者的关注。大量文献考察了男女工资的均值差异,且大多采用经典的Oaxaca-blinder分解(Gustafsson and Li, 2000;Ng,2007;Démurger et al., 2007;Maurer-Fazio and Hughes, 2002;张丹丹,2004;王美艳,2005;李春玲等,2008;宁光杰,2011;蒯鹏州,2016;李明艳,2017);还有一些研究采用Brown分解法及其拓展的Appleton分解法(Wang and Cai, 2008;葛玉好,2007;赵显洲,2014),考察性别在不同部门的分布及其对工资差距的影响。以上研究均证实了性别工资差异普遍存在且性别歧视是其主因。然而,工资分布的分散程度也会影响性别工资差距(Maurer-Fazio and Hughes, 2002),因而仅采用基于工资均值的分解法得到的研究结论可能会存在较大的偏差。与均值分解相比,分位数分解不仅能够全面刻画整个收入分布上的工资性别差距,且不易受异常值的干扰,分解结果更加稳健(李实等,2013)。根据工资方程和反事实函数的不同,分位数分解法可分为JMP1993、FL1998、DFL、Lemieux、MM2005、Melly(2006)、Q-JMP、FFL等。部分学者采用MM2005分解法研究了城镇职工的性别收入差距及其性别歧视程度(迟巍,2008;陈建宝、段景辉,2009;张世伟等,2009;葛玉好等,2011;等),结果表明:我国城镇职工的性别工资差距呈扩大之势,存在明显的“粘地板效应”,且高分位数上的性别歧视更为严重。还有学者以农民工为对象,对其性别工资差距及性别歧视的分布进行了研究。如,王震(2010)采用2006年农民工调查数据和Melly(2006)分解法的研究发现,与城镇职工的“粘地板效应”不同,农民工的性别工资差异呈现明显的“玻璃天花板效应”,且在工资分布的高端,其性别差异的趋势与城镇职工工资分布的底端相似;钱文荣等(2011)采用Melly(2006)分解法和2006年浙江省农民工调查数据,对其性别工资差距进行了分解,发现农民工性别工资差异呈“玻璃天花板效应”,性别歧视随分位数的提高而下降。另外,少数学者采用DFL、FL1998、Q-JMP等方法对性别工资差距进行了分解(姚先国等,2007;邢春冰,2009;Jong-Wha LEE and Dainn Wieb,2017)。

然而,除FFL、MM2005和DFL之外的分位数分解法,仅能把工资总差异分解为特征效应和系数效应,无法估计出各自变量对特征效应和系数效应的贡献(MM2005和DFL分解法仅能估计出各自变量对特征效应的贡献),因而难以深入探讨各自变量对性别工资差距的作用机制。而由Firpo et al.(2009)提出的基于RIF回归的分解法(又称FFL分解法),通过计算各自变量分布变动对工资分布统计函数的偏效应,将工资分布的变动表示为以各自变量的特征效应和系数效应,进而计算出各自变量对性别收入差距的影响。近年来,少数学者采用该方法研究了我国劳动力市场上的性别工资差距。如,Magnani and Zhu(2010)利用CHIP2002数据,王芳等(2012)利用2011年流动人口动态监测调查数据,侯猛(2016)采用2012年中国劳动力动态调查数据,对我国农民工的性别工资差距进行了分解,均发现农民工的性别工资差异普遍存在,性别歧视是造成性别工资差距的主因,且其解释力随分位数水平的提高而下降。然而,基于横截面数据的研究无法反映性别工资差距及性别歧视的变动趋势,Chi and Li(2008)利用1987年、1996年和2004年国家统计局城镇家庭调查数据,发现城镇地区性别工资差距的“粘地板效应”;杨锦英等(2016)使用CHIP1995和CHIP2008,李佳等(2014)采用CHIP2002、CHIP2008数据和FFL分解法,研究了城镇职工的性别工资差异及其演变,发现:城镇职工的性别工资差距不断扩大,“玻璃天花板”效应明显;性别歧视是造成性别工资差异的主因,且对高收入群体女性的歧视有所恶化。

那么,我国城镇劳动力市场中的性别工资差异的分布究竟是“粘地板”还是“天花板”,现有文献并未达成共识,部分原因在于使用数据和研究方法的不同。另一方面,现有研究往往将农民工与城镇职工分开,在当前农民工已成为我国城镇劳动力市场重要组成部分的背景下,这难以刻画我国劳动力市场性别不平等的全貌,可能导致公共政策干预重点的偏差。此外,由于处于城镇“分割”状态的劳动力市场中,城镇职工和农民工的资源禀赋、收入水平和工作条件、工资决定方式不同,可能会导致两个群体内部的性别工资差异及其分布随时间变化呈现不同的特点。基于此,本文采用CHIP2002、CHIP2013数据和基于RIF无条件分位数回归的分解法,探讨在我国城镇劳动力市场的二元结构下,不同年份和不同收入层级的城镇职工与农民工,其性别工资差距的表现有何差异?收入层次不同的城镇职工和农民工,其性别工资差距的形成机理有何不同?与以往文献相比,本文从农民工与城镇职工相比较的视角,采用可比性较强的微观调查数据和基于RIF无条件分位数回归的分解法,将工资分布的变动表示为以自变量为基础的特征效应和系数效应,分解出各自变量在工资总差异、特征效应和系数效应的贡献,深入探讨性别工资差异的形成机理,以期为我国城镇两性政策的制定,提供更具针对性的依据和参考。

二、模型选择与数据描述 (一) 模型选择本文采用Firpo等提出的基于RIF无条件分位数回归与Oaxaca-Blinder均值分解相结合的方法,该方法分为两个步骤:第一步,由于自变量X在不同性别样本间分布的不同,可能会导致分解结果的有偏估计,因而首先利用DiNardo et al.(1996)的重置权重函数,使X在男性与女性样本间服从同分布。重置权重的计算公式为:

| $ \varphi \left(X \right)=\text{ }\frac{{{P}_{\text{r}}}\left(d=f/X \right)}{{{P}_{r}}\left(d=m/X \right)}\cdot \frac{{{P}_{r}}\left(d=m \right)}{{{P}_{r}}(d=f)} $ |

其中,Pr(d=f/X)表示当个体特征为X时,个体属于d=f的概率;Pr(d=m/X)表示个体来源于d=m的概率。用Probit或Logit模型估计Pr(d=f/X)可得重新估计权重函数。

然后,利用φ(X)构造收入分布的分位数函数Qτ。首先,构造工资结构为女性样本而自变量分布为男性样本的反事实工资边际分布函数Fc。在满足可忽略性假定和重叠支持假定的条件下,利用男性与女性的混合样本估计对数工资的边际密度函数,Fc则为φ(X)与该对数工资的边际密度函数的乘积。然后,分别用男性与女性样本估计出其工资边际分布函数FY(m)和FY(f)。那么,工资分布函数可用分布的统计量来表示,用Qτ=Q(Fτ)表示。

第二步:将影响函数(Influence Function)带回到工资分布统计中,构造用分布统计量的再集中影响函数(Re-centered Influence Function), 则τ分位数的RIF方程可以表示为:

| $ RIF\left({{Y}_{\text{i}}};Q_{\tau }^{i}, {{F}_{{{Y}_{i}}}} \right)={{Q}_{\tau }}+\left[ \tau -I\left(Y\le Q_{\tau }^{i} \right) \right]/{{Y}_{i}}\left(Q_{\tau }^{i} \right)\left(i=u, r, c \right)f $ |

其中,Qτ为F(Y)分布的分位数函数,fY(·)为Y的边际密度函数。根据影响函数(Influence Function)期望为零的性质,有:E[RIF(Yi; Qτi; FYi)]=E(Qτ),在RIF回归为线性的情况下,RIF可以线性地表示为自变量的函数,由此,E[RIF(Yi; Qτi; FYi/X)]=Xβτ。

将RIF变量对解释变量X进行OLS回归,得到:

| $ \begin{align} & _{\tau }({{Y}_{u}})-{{Q}_{\tau }}({{Y}_{r}})=\overline{RIF}\text{ }({{Y}_{m}},{{Q}_{m,\tau }})-\overline{RIF}({{Y}_{f}},{{Q}_{f,\tau }})+{{R}_{0}}=({{X}_{m}}-{{X}_{f}}){{{\hat{\beta }}}_{m,\tau }} \\ & +\overline{{{X}_{f}}}{{(}_{m}},\tau -{{{\hat{\beta }}}_{f,\tau }})+{{R}_{0}} \\ \end{align} $ |

其中,

尽管Oaxaca-Blinder分解存在“指数基准”的问题,但事实上,采用不同基准组考得到的性别差距和特征效应的绝对值有所不同,但方向基本一致,因而结论大致相似(Maurer-Fazio and Hughes, 2002)。

(二) 数据来源与统计描述本文采用北京师范大学中国收入分配研究院分别于2003年和2014年执行的两次入户调查获得的数据CHIP2002和CHIP2013,该项目是在国家统计局全国家庭入户调查样本的基础上,采取多阶段分层随机抽样的方法,按照东、中、西分层,根据系统抽样方法得到CHIP样本。其中,CHIP2002提供了12个省市的样本信息,包括6835个城镇家庭、27818个个体样本;2000个农民工家庭、5327个农民工样本。CHIP2013从15个省份126城市234个县区抽选出18948个住户样本和64777个个体样本,其中包括7175户城镇住户样本和760户外来务工住户样本。两次调查内容均涵盖被调查者的个人与家庭特征、家庭收支、就业等信息,因而具有较强的代表性。本文将农民工界定为在城镇居住6个月以上的农村户籍人员,研究范围限定在年龄为16-60岁、在业的农民工和城镇职工,删除无工作和收入信息不全的样本,共获得可用样本21906个,其中农民工4516个,城镇职工17390个。

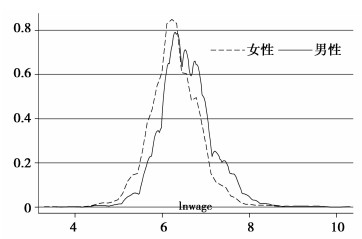

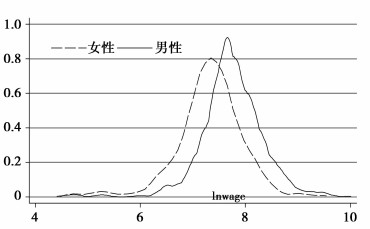

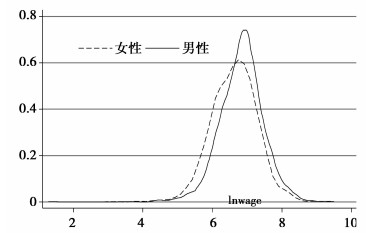

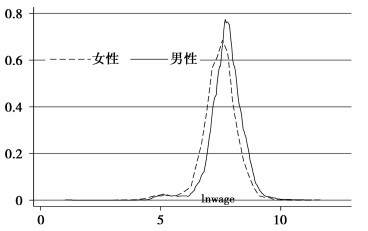

图 1a和图 1b分别为2002年和2013年不同性别农民工工资差距的核密度图。图 1a显示,2002年女性农民工工资的核密度曲线位于男性农民工的左侧,说明各分位数上女性农民工的工资水平均低于男性;图 1b中,2013年女性农民工工资分布的核密度曲线仍位于男性工资核密度曲线的左边,说明女性农民工工资水平仍低于男性;图 1b中男性与女性工资核密度曲线间的差距较图 1a有所扩大,说明2013年我国农民工的性别工资差距随时间变化呈全面扩大的趋势。图 1c和图 1d分别为2002年和2013年城镇职工性别工资差距的核密度图。图 1c显示,2002年城镇女性职工工资的核密度曲线位于男性的左侧,说明各分位数上城镇女性职工的工资水平低于男性职工。图 1d中,城镇女性职工工资分布的核密度曲线仍位于男性职工核密度曲线的左侧,说明2013年我国城镇女性职工工资低于男性。且与图 1b相比,城镇职工中女性与男性工资的核密度图间的距离较小,说明2013年城镇职工的性别工资差距小于农民工。

|

图 1a 2002年不同性別农民工的工资分布 |

|

图 1b 2013年不同性别农民工的工资分布 |

|

图 1c 2002年不同性别城镇职工的工资分布 |

|

图 1d 2013年不同性别城镇职工的工资分布 |

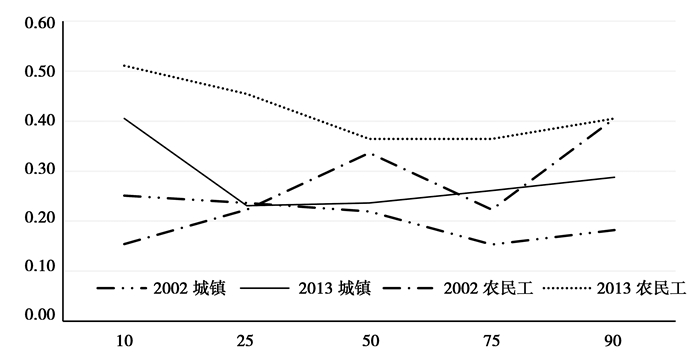

图 2为不同时点、不同分位数上农民工与城镇职工的性别工资差距及其变动。从农民工来看,2002年以来其性别工资差距呈全方位扩大的趋势,且中低分位数上的差距加速扩大。2013年,在10到90各分位数上,男性农民工与女性农民工工资对数的比值分别为0.51、0.45、0.36、0.36和0.41,是2002年的3.4倍、2.1倍、1.1倍、1.6倍和1倍,致使其性别工资差异分布由2002年的“玻璃天花板”转变为2013年的“粘地板”。从城镇职工内部来看,2002年以来其性别工资差距略有扩大,2013年在10到90的各分位数上,城镇职工工资的性别差距分别为0.41、0.23、0.24、0.26和0.29,是2002年的1.6倍、1倍、1.1倍、1.7倍和1.6倍,分布呈现“粘地板”现象。以上说明,2013年我国农民工和城镇职工的性别工资差距均呈现明显的“粘地板效应”,农民工群体的性别工资差距较大且2002年以来呈加速扩大的趋势。从两个群体的比较来看,2002年在低分位数上,城镇职工的性别工资差距大于农民工;但随着农民工性别工资差距尤其是中低分位数的快速扩大,2013年农民工各分位数上的性别工资差距远远大于城镇职工,且两者间的差距有所扩大。

|

图 2 性别工资差距的比较及其变动 |

人力资本理论认为,人力资本存量较多者劳动生产率较高,且把握市场机会的能力更强,因而其市场工资可能较高;同时,经济发展水平和市场化程度不同的地区,劳动者的工资可能因宏观环境不同而有所差异;家庭照料负担也可能会影响工资水平。结合数据可获得性,本文引入了人力资本、就业部门、年龄、地区、家庭照料等解释变量。由表 1可知,无论是受教育水平、外出务工年限还是本单位工作年限,农民工均低于城镇职工,说明其人力资本水平较低。从部门分布来看,无论是2002年还是2013年,城镇职工在公共部门就业的比重远远高于农民工,这与农民工人力资本水平较低有关,也说明我国城镇劳动力市场存在一定程度的所有制分割。同时,女性人力资本水平低于男性,但其差距不断缩小。2002年,女性农民工的受教育水平、本单位工作年限、自评健康分别为男性的89.2%、90.8%、98.4%,2013年这三项指标分别为96.9%、91.6%和100%。从城镇职工来看,2002年女性职工的受教育水平、本单位工作年限、自评健康分别为男性的99.1%、80.3%和98%,2013年这三项指标分别为100.8%、82.9%和99.8%。说明,无论是农民工还是城镇职工,男性与女性间人力资本的差距在逐渐缩小,且城镇女性职工受教育水平已经超过男性。按照传统的工资理论,人力资本通过影响劳动者的边际生产率,进而决定了其工资水平。照此推算,随着两性人力资本差距的缩小,在人力资本回报率不变的情况下,性别工资差异应该不断缩小,而现实却并非如此。这是否说明女性人力资本的回报率较男性有所下降?还是人力资本和工资水平在不同群体间分布异质性的结果?以下采用计量模型,对其进行检验。

| 表 1 自变量的统计性描述 |

首先,利用RIF回归对不同分位数上影响不同性别农民工与城镇职工工资水平的因素进行了分析,见表 2和表 3;在此基础上,采用RIF分位数回归的分解方法,对农民工与城镇职工不同分位数上性别工资差距的特征效应和系数效应进行了分解,结果见表 4和表 5。

| 表 2 不同分位数条件下农民工工资决定的RIF回归结果 |

| 表 3 不同分位数条件下城镇职工工资决定的RIF回归结果 |

| 表 4 不同分位数条件下城镇职工性别工资差距的分解结果 |

| 表 5 不同分位数条件下农民工性别工资差距的分解结果 |

回归结果显示,无论是城镇职工还是农民工,人力资本较高者更易获得较高的工资水平,这与其生产效率较高、把握市场机会的能力更强有关。以教育为代表的通用人力资本、以工作经验为代表的专用人力资本,其回归系数均为正值,且通过了显著性检验,说明人力资本是收入的重要决定因素。从性别差异的角度来看,女性农民工的教育回报率低于男性农民工,其中,在10、50和90分位数上,女性农民工的教育回报率分别为男性农民工的73.45%、92.96%和63.75%,而在收入分布的中高端,女性农民工工作经验的回报率高于男性农民工,分别为男性的1.58倍和1.56倍。说明,对处于中高端劳动市场的女性农民工而言,工作经验具有比教育更强的作用。与农民工相比,城镇女性职工的教育回报率高于男性职工和女性农民工,在10、50和90分位数上,城镇女性职工的教育回报率分别为男性的1.14倍、1.12倍和1.15倍,是女性农民工的4.13倍、2.04倍和5.38倍。同时,城镇女性职工的教育回报率高于工作经验的回报率,在10、50和90分位数上,分别是工作经验回报率的2.5倍、3倍和22.9倍,说明教育对城镇女性工资水平的促进作用比工作经验更强。

年龄对农民工工资的影响呈现先升后降的倒“U”形,这符合生命周期理论。对处于10、50和90分位数的女性农民工而言,其收入达到峰值时的年龄分别为35.2岁、31.2岁和22.4岁,而男性农民工的收入峰值分别出现在35.6岁、37岁和37.7岁,且在10、50和90分位数水平上,女性农民工年龄的回报率分别是男性农民工的65.83%、75.69%和25.75%。说明,女性农民工在劳动力市场中面临较大的“年龄歧视”,其职业生涯相对较短,更容易因为结婚、生育而退出劳动力市场,且为了兼顾家庭生产她们更容易从事时间弹性更大的工作,因而其收入峰值出现在“青春貌美”的22.4岁。与之相比,在10、50和90分位数上,城镇女性职工收入的峰值出现在50.4岁、44.4岁和42.2岁,说明城镇女性职业生涯较长,且由于城镇高端劳动力市场中的女性大多具有较高的学历、从事智力型活动,退出劳动力市场的机会成本较高,她们不会轻易因家庭生产而放弃工作,因而更容易实现工作年限向工作经验累积效应的转化,由此提高了雇主对其进行人力资本投资的积极性,因而其达到收入峰值的年龄大大滞后于女性农民工。然而,各分位数上,城镇女性职工年龄的回报率依然低于男性职工,说明她们同样面临着劳动力市场上的“年龄歧视”。

在高分位数上,在公共部门就业的男性农民工具有更高的工资,而对于全体女性农民工而言,就业于公共部门并没有提高其工资水平,说明女性农民工即使进入国有企业、政府机关等公共部门,也是从事较低端的非正规工作,无法享受到正式职工的薪酬待遇和福利,且正规部门的劳动强度往往低于其他部门,因而其工资水平较非公共部门低。与之相比,因为具有较高的文化程度和城镇户口,城镇女性更容易进入公共部门从事正规工作,享受公共部门完善的薪酬体系和福利体系,因而其收入相对较高。

从其他变量看,家庭负担对男性、女性农民工的收入水平具有不同的影响。家庭照料促进了各分位数上的男性城镇职工和50分位数上男性农民工的工资水平,但其对城镇女性和女性农民工收入的影响未通过显著性检验。说明家庭负担不会影响男性尤其是城镇男性的收入,甚至有孩子在某种程度上被视为男性负责任的表现,反而会有助于提高其收入水平。同时,东部地区城镇职工和农民工的工资水平高于中西部地区,其中高分位数上的地区差距最大。与2002年相比,2013年两个群体的工资水平均有不同程度的增长,其中,城镇男性职工在中分位数上、男性农民工在高分位数上的工资增速最快。

(二) 性别工资差距的形成机理RIF分解结果显示,2002年以来,我国城镇职工的性别工资差距略有扩大,无论是2002年还是2013年,其在10分位数上的工资差距均大于50和90分位数,说明城镇职工性别工资差距呈现“粘地板效应”。与之相比,2013年我国农民工的性别工资差距较大,且2002年以来快速增长,尤其是在低分位水平上,致使农民工的性别工资差距由2002年的“玻璃天花板”转变为2013年的“粘地板”。与其他群体相比,低收入的城镇女性职工和中等收入的女性农民工群体的工资差距及其变动趋势具有较相似的特征,无论是2002年和2013年,其性别工资差距均较为相似(见表 6)。

| 表 6 城镇低收入群体和农民工中等收入群体的比较(单位:%) |

由表 4和表 5可知,在收入的各分位数上系数效应都远大于特征效应,表明系数效应是造成城镇职工和农民工性别工资差距的主因,且有进一步增强的趋势,说明性别收入差距的扩大确实是因为女性人力资本及其他因素的回报率较低。就城镇职工而言,2002年90分位数上系数效应的贡献率分别为10、50分位数的1.13倍和1.07倍,表明中高端劳动力市场中的性别歧视更严重;2002-2013年,在10、50和90分位数上,城镇职工系数效应的贡献率分别增长了30.94%、16.4%和8.99%,说明2013年城镇职工内部的性别歧视有所加重,且收入分布底端的性别歧视快速增长,2013年低收入女性城镇职工面临的性别歧视最为严重,其中10分位数上系数效应的贡献率分别为50和90分位数的1.07倍和1.06倍。对农民工来讲,2002-2013年系数效应在其性别工资差距中所占的比重均高于60%,且性别歧视程度随时间推移进一步提高,尤其是中低端劳动力市场上的性别歧视快速增长,致使2013年中低端劳动力市场的性别歧视超过高端劳动力市场,其中50分位数上系数效应在性别工资差异中的比重分别为10分位数和90分位数上的1.03和1.05倍,表明2013年中等收入的农民工群体面临的性别歧视最严重。由表 6可知,低收入城镇职工与中等收入的农民工在劳动力市场上面临的性别歧视及其变动趋势也呈现出类似的特征。

就各自变量来看,无论是城镇职工还是农民工,年龄均是各分位数上系数效应的重要构成,因而是拉大性别工资差距的主因。比较而言,年龄在系数效应中的贡献最大,是造成城镇劳动力市场性别工资歧视的主要原因;且性别间年龄收益率的差异在各分位数上都为正值,说明女性农民工和城镇职工的年龄回报率大大低于男性,这与前文的分析相一致。人力资本也是影响城镇职工和农民工性别工资差距的主要因素,但与城镇中高收入群体不同的是,人力资本拉大了农民工的性别工资差距。首先,对城镇职工来讲,在2013年的中高分位数上,人力资本对性别工资差距的贡献率为-97.12%和-123.19%,缩小了性别工资差距,主要原因在于女性职工人力资本回报率高于男性职工,且大于由人力资本特征造成的工资差异;在低分位数上,人力资本的特征效应和系数效应均为正值,说明城镇女性职工人力资本禀赋及其回报率均处于劣势。2013年,教育缩小了中高分位数上的性别工资差距,但拉大了低分位数上的性别工资差距。进一步分析,在2013年的低分位数上,城镇女性的教育禀赋优于男性,但因其教育回报率远低于男性,导致了性别收入差距的拉大。工作经验在2002年和2013年的中高分位数上缩小了性别收入差距,在低分位数上则扩大了性别收入差距。进一步分析,在2002年和2013年的低分位数上,无论是工作经验还是其回报率,城镇男性职工均占据优势,因而造成了性别工资差距的扩大,这可能与城镇中低收入女性从事幼儿和老人照料等家庭生产的机会成本较低,因而更容易中断工作有关。自评健康在10和90分位数上的系数效应为负,且大于特征效应,说明女性职工的健康状况尽管较男性差,但由于其回报率较高,因而缩小了性别收入差距;而在50分位数上,女性健康及其回报率均低于男性,由此扩大了性别收入差距。

与中高收入的城镇职工不同,人力资本是扩大农民工性别工资差距的主要因素,原因在于女性农民工人力资本禀赋及其回报率低于男性,说明无论是人力资本禀赋特征还是其在劳动力市场中的价格,女性农民工均处于劣势,这与低收入的城镇女性职工较为类似。其中,2013年的中等收入农民工与低收入城镇职工,其人力资本在性别工资差距、特征效应和系数效应中的贡献相类似(见表 6)。就各自变量来看,教育的特征效应均为正值,系数效应也均为正(2013年的10分位数除外),说明女性农民工的受教育程度及其回报率均低于男性农民工,因而扩大了其性别工资差距。从其分布效应来看,教育在低层次劳动力市场中的作用由扩大性别收入差距转变为缩小差距,原因在于女性与男性农民工教育年限差距的缩小,以及女性教育回报率的快速提升;在高分位数上,尽管性别间教育年限的差距缩小,但由于性别间教育回报率差距的快速扩大,导致教育在扩大性别收入差距中的作用进一步增强。工作经验的特征效应均为正,系数效应也均为正(除2013年的50分位外),表明女性工作经验及其回报率均低于男性,所以扩大了性别工资差距。但其对农民工性别工资差距的贡献全面下降,原因在于性别间工作经验差距的缩小,以及女性工作经验回报率的快速提升。而在50分位数上,工作经验由扩大性别收入差距转变为缩小,原因在于女性工作经验的回报率由低于男性转变为高于男性,且其与男性工作经验的差距在缩小。健康的特征效应由2002年的正值转为2013年的负值,说明女性农民工的健康由低于男性转变为优于男性。在2013年的中低分位数上,健康扩大了农民工的性别收入差距,这可能与中低端劳动力市场对体能要求较高,而女性农民工在此方面处于劣势有关。此外,就业部门、家庭照料、地区变量也是性别工资差异的重要因素,但其所导致的性别收入差距较小。

四、结论与启示本文基于CHIP2002和CHIP2013年数据,利用基于RIF无条件分位数回归的分解法,分析比较了不同时间维度和不同分位数水平上,我国农民工和城镇职工的性别工资差距及其形成机理。主要结论如下:

第一,我国城镇劳动力市场中的性别工资差距不断扩大,这与以往研究结论相一致。但与城镇职工相比,2013年农民工的性别工资差距较大且增速较快。2002-2013年农民工性别工资差距全方位扩大,且低分位数上的增速最快,致使2013年其各分位数上的性别工资差距超过城镇职工,并实现了其分布由2002年的“玻璃天花板效应”向2013年的“粘地板效应”转变。这与王芳、周兴(2012)和侯猛(2016)采用相近年份的农民工调查数据的研究结论相一致。对城镇职工来讲,2002和2013年其性别工资差距均呈现“粘地板效应”,而杨锦英等(2016)、刘佳(2014)的研究却发现,2008年城镇职工性别工资差距呈现“玻璃天花板”效应,与本文结论不一致的原因在于时间维度的不同,这能否说明城镇职工性别差距由2008年的“玻璃天花板”转变为2013年的“粘地板”,则仍需进一步的验证。从不同群体看,低收入城镇职工的性别工资差距及其变动呈现与中等收入农民工群体相似的特征,而王震(2010)的研究则发现:2006年高收入农民工与低收入城镇职工的性别差异出现相似的趋势,但其所用的农民工和城镇职工的数据来源不同,且采用不同指标分别测度了城镇职工和农民工的收入,因而可比性差,本文的研究结论更可靠。

第二,系数效应是造成城镇职工和农民工性别工资差异的主要因素,且随着时间推移,两个群体的性别歧视均有增强的趋势,这与以往研究结论相一致。但与城镇职工相比,农民工群体的性别歧视较大且增速较快。从分布特征来看,2013年中低收入的女性农民工和低收入的城镇女性职工遭受着更严重的性别歧视;由于低收入群体中性别歧视的快速增长,城镇劳动力市场中遭受性别歧视最严重的群体由2002年的高收入的城镇女性职工和高收入的女性农民工,转变为2013年中等收入的女性农民工和低收入的城镇女性职工。这与杨锦英等(2016)对1995-2008年城镇职工性别工资差距的研究结论不一致,可能的原因在于2008-2013年中等收入水平的女性城镇职工在劳动力市场中面临的性别歧视增速较快。

第三,农民工和城镇职工性别工资差距的形成机理不同。对农民工而言,由于女性农民工人力资本禀赋及其回报率与男性比处于劣势,因而人力资本是扩大其性别工资差距的主要因素。而城镇中高收入女性的人力资本水平及其回报率不断提高且高于男性,一定程度上缩小了其性别收入差距。这说明,城镇劳动力市场中针对中高收入城镇女性职工的市场前歧视和市场歧视均有所弱化,其人力资本积累速度快于城镇男性。然而,低收入的城镇女性人力资本水平及其回报率仍然低于同类男性,呈现与女性农民工相似的特点,进而导致其性别工资差距、性别歧视程度呈现与中等收入水平上的女性农民工相似的特点。

基于以上结论,我们得到如下启示:(1)与城镇职工相比,农民工的性别工资差距和性别歧视较大且增速较快,这是我国城镇劳动力市场中的性别保护政策对农民工的覆盖率较低所导致的必然结果,而作为家庭不可或缺的组成部分,女性农民工在城镇的高质量就业也是影响我国新型城镇化质量的关键变量。从这个意义上讲,应尽快制定促进两性平等就业的法律法规,尤其是要将城镇女性职工的各项性别政策扩展到农民工群体。(2)本文发现,2002-2013年低收入城镇女性职工、中低收入的女性农民工在城镇劳动力市场中的境况迅速恶化,原因在于其人力资本水平及其回报率均低于同类男性,说明其在城镇劳动力市场中处于遭受着市场前歧视和市场歧视的“双重”劣势。因而,应将性别平等政策延伸至市场前歧视阶段,重点提高城镇低收入女性和女性农民工的人力资本积累,如加大对农村家庭和城镇低收入群体的教育扶持力度,不断降低接受教育的私人成本,提高其受教育水平;同时加大城镇低收入女性职工和女性农民工的技术培训力度。(3)加快发展多层次的保育事业、养老事业和家庭服务事业,并将其纳入政府公共服务范畴,对女性农民工和城镇低收入女性提供一定程度的补贴,使他们从家务劳动中解放出来,促进其工作经验的积累。

本研究的不足与展望:除人力资本外,男女与生俱来的不可观测异质性,如社会能力和心理承受力,也是影响性别工资差距的关键变量,如果把由其造成的不可解释部分归为性别歧视,则可能会导致性别歧视的高估。若能采用长时期的追踪调查数据,或者引入社会能力和心理健康的测度指标,得到的结论将更具说服力。然而,遗憾的是,CHIPS调查并非追踪数据,且CHIP2002和CHIP2013均未包含此类指标。此外,本文发现,低收入的城镇职工与中等收入农民工群体的性别工资差距及其来源具有相似的特征,但这是否预示着城镇中高收入的女性农民工已经开始突破城乡二元分割体制,逐步融入城市社会,则有待后续更为严谨的实证检验。

| [] |

蒯鹏州、张丽丽,

2016, “农民工性别工资差异及其成因的解释-歧视的贡献到底有多大”, 《农业经济问题》, 第 6 期, 第 43-51 页。 |

| [] |

陈建宝、段景辉,

2009, “中国性别工资差异的分位数回归分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 87-97 页。 |

| [] |

迟巍,

2008, “中国城市性别收入差距研究”, 《统计研究》, 第 8 期, 第 54-58 页。 |

| [] |

葛玉好,

2007, “部门选择对工资性别差距的影响:1988-2001”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 607-628 页。 |

| [] |

葛玉好、曾湘泉,

2011, “市场歧视对城镇地区性别工资差距的影响”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 45-56 页。 |

| [] |

郭凯明、王春超、何意銮,

2016, “女性家庭地位上升、生育率差异与工资不平等”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 45-62 页。 |

| [] |

坎贝尔. R. 麦克南等著、刘文等译, 2004, 《当代劳动经济学》, 北京: 人民邮电大学出版社。 |

| [] |

侯猛,

2016, “性别工资差异与工资歧视-基于RIF回归的分解方法”, 《南方人口》, 第 1 期, 第 18-25 页。 |

| [] |

李春玲、李实,

2008, “市场竞争还是性别歧视-收入性别差异扩大趋势及其原因解释”, 《社会学研究》, 第 2 期, 第 94-117 页。 |

| [] |

李佳、吕学静、牟俊霖,

2014, “中国城镇地区性别工资差距的分布变化:2002-2008”, 《人口学刊》, 第 4 期, 第 52-63 页。 |

| [] |

李明艳、武岩、马贤磊,

2017, “农民工工资决定机制及性别差异研究”, 《浙江学刊》, 第 3 期, 第 41-49 页。 |

| [] |

李实、宋锦、刘小川,

2013, “中国城镇职工性别工资差距的演变”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 53-66 页。 |

| [] |

宁光杰,

2011, “中国的工资性别差距及其分解-性别歧视在多大程度上存在”, 《世界经济文汇》, 第 2 期, 第 19-35 页。 |

| [] |

亓寿伟、刘智强,

2009, “天花板效应还是地板效应-探讨国有与非国有部门性别工资差异的分布与成因”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 63-77 页。 |

| [] |

钱文荣、姜励卿,

“农民工性别工资差距的分位数回归分析-基于浙江农民工调查的经验研究”, 《财经论丛》, 第 19-24 页。 |

| [] |

王芳、周兴,

2012, “城市外来劳动力的性别收入差距与工资歧视”, 《上海经济研究》, 第 3 期, 第 15-24 页。 |

| [] |

王美艳,

2005, “中国城市劳动力市场上的性别工资差异”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 35-43 页。 |

| [] |

王震,

2010, “基于分位数回归分解的农民工性别工资差异研究”, 《世界经济文汇》, 第 4 期, 第 51-63 页。 |

| [] |

邢春冰、罗楚亮,

2009, “农民工与城镇职工的收入差距-基于半参数方法的分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 74-86 页。 |

| [] |

杨锦英、马良,

2016, “中国城镇地区性别工资差异问题新探-基于无条件分位数回归和再次分解方法”, 《政治经济学评论》, 第 1 期, 第 63-88 页。 |

| [] |

姚先国、李晓华,

2007, “工资不平等的上升:结构效应与价格效应”, 《中国人口科学》, 第 1 期, 第 36-43 页。 |

| [] |

赵显洲,

2014, “中国城市劳动力市场上性别歧视的计量与分解”, 《管理评论》, 第 7 期, 第 62-71 页。 |

| [] |

张丹丹,

2004, “市场化与性别工资差异研究”, 《中国人口科学》, 第 1 期, 第 32-41 页。 |

| [] |

张世伟、郭凤鸣,

2009, “东北地区城市劳动力市场中户籍歧视问题分析”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 34-45 页。 |

| [] |

Gustafsson B, Li S, 2000, "Economic Transformation and the Gender Earnings Gap in Urban China". Journal of Population Economic, 13(2), 305–329.

DOI:10.1007/s001480050140 |

| [] |

Démurger S., Fournier M. and Chen Y., 2007, "The Evolution of Gender Earnings Gaps and discrimination in Urban China:1988-1995". Developing Economics, 45, 97–121.

DOI:10.1111/j.1746-1049.2007.00031.x |

| [] |

Elisabetta Maganani, Rong Zhu, 2012, "Gender Wage Differentials among Rural-urban Migrants in China". Regional Science and Urban Economics(42), 779–793.

|

| [] |

Firpo S., Fortin N.M. and Lemieux T., 2009, "Unconditional Quantile Regressions". Econometrica, 77, 953–973.

DOI:10.3982/ECTA6822 |

| [] |

Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn, 2000, "Gender Difference in Pay". Journal of Economic Perspectives, 14(4), 75–99.

DOI:10.1257/jep.14.4.75 |

| [] |

Jong-Wha LEE, Dainn Wie, 2017, "Wage Structure and Gender Earnings Differentials in China and India". World Development(4), 1–17.

|

| [] |

Maurer-Fazi M., Hughes J., 2002, "The Effects of Market Liberalization on the Relative Earnings of Chinese Women". Journal of Comparative Economics, 30, 709–731.

DOI:10.1006/jcec.2002.1802 |

| [] |

Ng Y. C., 2007, "Gender Earnings Differentials and Regional Economic Development in Urban China, 1988-1997". Review of Income and Wealth, 53, 148–166.

DOI:10.1111/roiw.2007.53.issue-1 |

| [] |

Wang M., Cai F., 2008, "Gender Earnings Differential in Urban China". Review of Development Economics, 12, 442–454.

DOI:10.1111/j.1467-9361.2008.00450.x |

| [] |

Wei Chi, Bo Li, 2008, "Glass Ceiling or Sticky Floor? Examining the Gender Earnings Differential Across the Earnings Distribution in Urban China, 1987-2004". Journal of Comparative Economics, 36, 243–263.

DOI:10.1016/j.jce.2007.12.001 |