1994年分税制改革以来,财政政策和货币政策的宏观调控对宏观经济增长和稳定具有导向性作用。就财政政策来说,1997年应对亚洲金融危机的积极的财政政策和2008年次贷危机影响下的“4万亿”投资计划;2004年应对突出的投资问题实行稳健的财政政策;而2010年以来,为了推进经济结构调整和发展方式转变和应对近年来中国经济的“新常态”,推动供给侧结构性改革成为财政政策调控的关键(李扬、张晓晶,2015)。无论是经济危机情形,还是总量式增长和结构性调整,与经济发展的阶段性相配合的财政政策变化对于稳定我国经济增长而言作用巨大(肖炎舜,2017)。

1994年分税制改革重构了中央政府和地方政府之间的事权与财权分配,其结果是中央政府财力上升,而地方政府事权不断扩大。分税制改革前后,中央财政收入占全国财政收入比重由20%上升到2015年的45.5%①;地方政府财政支出占全国财政支出的比重在1994年为69.7%,到2015年上升为85.1%。地方政府事权上升有利于发挥地方政府的信息优势,优化财政支出结构、最大化公共支出的外部性,促进地区的经济增长和社会福利的提高(Oates,1999、2005;Qian and Roland, 1998;Turnovsky and Fisher, 2000;吕冰洋,2014)。本文意图建立地方政府的财政支出行为与地区经济增长波动的作用机制②,为推进中央与地方财政事权和支出责任划分提供政策建议③。

① 该数据2015年的中央财政收入比重,数据来源于《中国财政年鉴》;财政支出相关数据的来源同上。

② 财政政策的经济稳定作用可归结为自动稳定器和相机抉择,其中从预算结构角度划分,一般分为税收稳定器和支出稳定器。详细参见郭庆旺、赵志耘(1997),裴育、李永友(2007)。根据文献(Gali,1994;郭庆旺、贾俊雪,2006),本文将不再区分财政支出政策的自动稳定器和相机抉择的作用,直接分析其对地区经济稳定的影响。

③ 2016年国务院在推进中央与地方财政事权和支出责任划分中进一步提出,保障地方履行财政事权,加强地方政府公共服务、社会管理等职责,激励地方政府主动作为,发挥地方政府的优势等原则和政策内容。具体参见(2016年第26号)《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》。

相关文献显示,政府的财政支出行为对该地区经济增长波动的影响是不确定的。一方面,财政支出是财政政策的工具,表现为政府采取的相机抉择的行动,以发挥公共支出的外部性,降低经济增长波动(Gali,1994;Fatas and Mihov, 2001;刘金全、梁冰,2005;郭庆旺等,2007);一方面,尤其是中国,地方政府在财政利益和政治激励下(Li and Zhou, 2005;周黎安,2007),利用公共支出等政策进行招商引资扩大投资,加剧经济增长冲击与波动(郭庆旺、贾俊雪,2006;李猛、沈坤荣,2006)。此外,有的文献认为政府支出的时滞效应和挤出私人投资等微观影响,以及考虑到政治晋升激励下重复性投资以及可能带来官僚腐败等,导致政府的财政支出政策对该地区经济稳定作用并不显著(Guo and Harrison, 2004;邓子基、唐文倩,2012;周宙、魏杰,2015)。

关于政府支出与经济稳定的相关文献,虽然已有较多,但是从财政支出结构角度的文献很少;而地方政府偏好生产性支出是我国地方政府经济行为的突出特点(傅勇、张晏,2007;张军等,2007;尹恒、朱虹,2011)。虽然饶晓辉、刘方(2014)基于不完全竞争的动态随机一般均衡模型认为政府生产性支出冲击能解释部分的总产出波动;而本文将依据我国的县级面板数据来分析经济增长波动。无论是基于税收增长激励,或者是政治晋升激励来解释地方政府偏好生产性支出(Li and Zhou, 2005;傅勇、张晏,2007;尹恒、朱虹,2011),地方政府生产性偏好的突出特点将对地区经济增长波动产生强烈的影响。

本文基于财政支出结构与经济波动的理论逻辑机制,认为我国地方政府偏好生产性支出的特点,将以增加地区经济增长波动为代价;在实证分析中,实证结果有力地支持了上述结论,即生产性公共支出占比提高10%,经济增长波动率将增加0.42%。稳健性分析也进一步验证上述命题结论,显示中西部县级地区较东部地区经济增长的波动率更大;在拓展分析中发现,我国生产性支出偏好对经济增长波动率的影响也具有明显的顺周期特征,在繁荣时期,经济增长波动率的增加将超过0.8%(当生产性公共支出占比提高10%时)。

本文的主要贡献包括如下几个方面:第一,基于我国地方政府的生产性偏好的特点,分析了其对经济增长波动的影响,补充了财政支出结构与经济稳定之间作用机制的文献。第二,在稳健性分析中,使用工具变量(Ⅳ)设计较好地处理了内生性问题,与基准结果相似。第三,以县级地区数据分析经济增长波动及其周期特征,拓展了分析样本;此外,使用县级样本使得结论更有说服力,实证结果更稳健。第四,在政策方面,2016年,国务院发布的《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》提出了“保障地方履行财政事权”,“激励地方政府主动作为”,“发挥地方政府优势”等原则和政策内容①;以此为契机,本文的分析和结论有助于调整和完善政府间事权和支出责任的分配。

① 具体参见(2016年第26号)《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导》意见。

本文以下部分的结构安排如下:第二部分构建理论模型,阐明财政支出结构与经济稳定之间的影响机制,并对相关制度背景进行事实性分析;第三部分实证设计和数据说明;第四部分为实证结果;第五部分总结全文。

二、理论模型、作用机制和制度分析本节首先借鉴Arrow and Kruz(1970)、Barro(1990)将财政支出分为生产性和消费性支出,在内生增长模型中分析财政支出结构对经济增长波动的影响;其次,论述二者之间的作用机制;最后,对于财政支出结构和经济波动特点进行事实分析。

(一) 理论模型地方政府的财政支出分为生产性支出和消费性支出(非生产性支出)两部分,二者分别进入生产函数和效用函数的内生增长模型中;模型假设地方政府管辖下,存在代表性消费者,该消费者拥有企业。

1. 基本假定(1) 效用函数设置

消费者的效用在私人消费C和公共消费GC中选择,GC为地方政府提供的消费性支出,则代表性消费者的福利函数为

| $ W=\int_{0}^{\infty }{U\left(C, {{G}_{C}} \right){{e}^{-\rho t}}dt} $ | (1) |

依据Barro(1990)、Turnovsky(2000),我们采用经典的不变替代弹性(Constant Elasticity of Substitution,简称CES)型效用函数,具体如下:

| $ U\left(C, {{G}_{C}} \right)=\text{ }\frac{{{\left[ {{C}^{\beta }}G_{C}^{1-\beta } \right]}^{1-\sigma }}-1}{1-\sigma } $ | (1') |

其中,σ > 0,为消费的跨期替代弹性;ρ为时间贴现因子;β∈(0, 1)表示消费者的偏好关系。可知函数(1′)是一个定义在(C, GC)∈R+2上的二阶可微且单调递增的严格凹函数,满足稻田条件(Inada Conditions)。

(2) 生产函数设置

借鉴Arrow and Kruz(1970)、Barro(1990)将政府生产性支出GI加入生产函数,简化分析,设置劳动要素为不变量,且企业生产函数为齐次型:

| $ Y=F\left(K, {{G}_{I}} \right)=A{{K}^{1-\alpha }}\cdot G_{I}^{\alpha } $ | (2) |

其中,Y为产出,F(·)为生产函数,K为资本,A为技术,α为生产性公共支出GI的产出弹性。

(3) 政府间行为设置

模型设置税收为收入税,令实际税率为τ,地方政府税收收入为:

| $ T=\tau F(K, {{G}_{I}}) $ | (3) |

其中,T为地方政府的总收入,G为地方政府的公共支出总和,Tr为中央政府的转移支付,则地方政府预算约束方程为:

| $ {{G}_{I}}+{{G}_{C}}=T+Tr $ | (4) |

其中,将地方政府的行为人均化,依次记作

| $ g\left({{\varphi }_{I}}+{{\varphi }_{C}} \right)=g=\tau +tr $ | (5) |

则代表性消费者的资本积累方程为:

| $ {{K}^{\text{ }\!\!\And\!\!\text{ }}}=Y-T-C=Y-T-C $ | (6) |

建立Hamilton函数为:

| $ H=U\left(C, {{G}_{C}} \right)+\lambda \left(Y-T-C \right)=\frac{{{\left({{C}^{\beta }}G_{C}^{1-\beta } \right)}^{1-\sigma }}-1}{1-\sigma }+\lambda [\left(1-\tau \right)A{{K}^{1-\alpha }}\cdot G_{I}^{\alpha }-C]~ $ | (7) |

其中,λ为资本的影子价格,表示资本存在的边际值。可得到最优条件为:

| $ {{U}_{C}}=\lambda $ | (8) |

Euler方程为:

| $ {{\lambda }^{\text{ }\!\!\And\!\!\text{ }}}-\rho \lambda =\lambda \left(1-\alpha \right)\left(1-\tau \right)A{{K}^{-\alpha }}\cdot G_{I}^{\alpha } $ | (9) |

横截性条件:

| $ \underset{t\to \infty }{\mathop{\text{lim}~}}\, {{e}^{-\rho t}}\lambda {{K}_{t}}=0 $ | (10) |

经济系统处于稳定时,有

| $ \gamma =\frac{{{C}^{\And }}}{C}=\frac{G_{C}^{^{\And }}}{{{G}_{C}}}=-\frac{{{\lambda }^{\And }}}{\lambda }~ $ | (11) |

将(9)式带入(11)式,并联立(5),并消去实际税率τ(将地方政府的实际税率设置为外生,考察地方政府支出行为变化时,经济系统的均衡),有

| $ \gamma =\frac{1}{1+\sigma -\beta }[\left(1-\alpha \right)\cdot \left(1-g+tr \right)A\cdot {{k}^{-\alpha }}{{g}^{\alpha }}{{\varphi }_{I}}^{\alpha }-\rho ] $ | (12) |

假设存在技术冲击,表示为:

| $ \frac{dA}{A}=xdt+\sigma dz~ $ | (13) |

其中,技术A变化服从几何Brown运动,z(t)是生产技术的随机扰动,则有

假设参数{α1, α2, β, σ, ρ}短期内不变,均衡时资本产出比k也不变,则技术冲击发生时经济增长率的波动为:

| $\text{var}\left(\gamma \right)=D\left(\alpha, \beta, \sigma, \rho, k \right)\cdot \text{var}\left[ \left(1-g+tr \right)\cdot {{g}^{\alpha }}\cdot {{\varphi }_{I}}^{\alpha } \right]\cdot \text{var}(A) $ | (14) |

其中,

在技术冲击下,均衡时经济增长率的方差为(14)式,根据该式有,对经济稳定产生作用的政策除了实际税率、转移支付(上级政府决定)的变化影响经济波动外,地方政府的支出结构φI和规模g也将影响经济波动。

命题1:在实际税率和转移支付给定时,地方政府变化财政支出结构、财政支出规模均可以调整经济增长波动范围。

(二) 机制分析在上一节中,关于财政支出规模变化对经济增长波动影响的相关文献已有论述(Gali,1994;郭庆旺、贾俊雪,2006;邓子基、唐文倩,2012),其结果是不确定。本文关注的焦点则是财政支出结构,即生产性支出偏好对经济增长波动的影响。

首先,在上下级政府行为框架下,优化财政支出结构,发挥公共支出的外部性(吸引外资、带动企业投资和要素流动),有利于经济增长和社会福利提高。Oates(1999, 2005)认为财政分权有利于发挥地方政府的信息优势,最大化发挥公共支出外部性;在Arrow and Kruz(1970)、Barro(1990)的引领下,一系列文献从理论和实证上探讨了生产性公共支出对经济均衡和社会福利的影响(Turnovsky and Fisher, 1995, 2000;严成樑、龚六堂,2009;尹恒、朱虹,2011)。

其次,我国地方政府偏好生产性支出的根源在于地方政府的税收收入激励(或者经济增长激励)和政治晋升激励(Li and Zhou, 2005;傅勇、张晏,2007;尹恒、朱虹,2011)。就税收收入激励而言,地方政府通过增加税收,提高宏观经济的调控能力,通过增加生产性支出,追逐经济增长、财政收入的剩余和政府规模的扩大;就政治晋升激励而言,在我国以GDP为主的政绩考核制度下,通过生产性支出在短期内对经济的拉动作用来表现政绩。分析可知,二者均以忽视长期经济稳定发展来促进短期的快速增长,因而极易导致经济增长波动。

综上所述,虽然财政分权使得地方政府偏好生产性支出有利于短期内经济增长和社会福利提高,但是我国的地方政府的偏好生产性支出的特点,忽视经济的长期稳定发展,将加剧经济增长波动。故将该命题总结为:

命题2:我国地方政府偏好生产性支出的特点,将加剧经济增长波动。

(三) 事实分析 1. 财政支出结构与经济增长(1) 财政支出结构

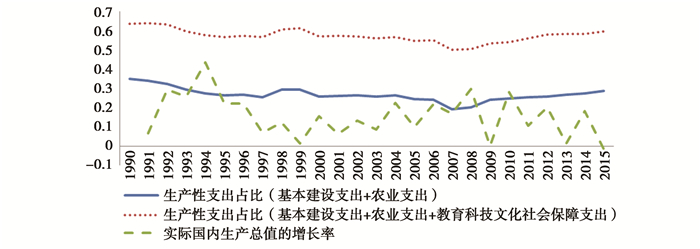

不同的财政支出分类方法构成不同的财政支出结构,文献中分类依据主要有按编制预算分类和按经济分析理论分类。在编制预算分类中,2007年,我国进行了财政支出分类改革①,将按照支出用途分类调整为按照国际通用的职能分类和经济分类,分类的不同也直接导致了基于编制预算分类的文献逐渐减少,而多采用经济分析分类。在经济分析的理论分类中,主要分为按经济影响分类和按公共服务领域分类。前者分为消费性支出和生产性支出,基于此角度的财政支出结构文献有(Arrow and Kruz, 1970;Barro,1990;严成樑、龚六堂,2009);后者分为经济性支出、社会性支出和维护性支出,此角度的文献有(李晓嘉、钟颖,2013;吕冰洋、毛捷,2014;饶晓辉、刘方,2014)。本文采用同理论模型相呼应的按照经济影响分类的生产性支出和消费性支出分类方法,并参考李晓嘉、钟颖(2013)、饶晓辉、刘方(2014)调整2007年的前后分类科目,其中生产支出占比的示意图为图 1,这两种指标为文献中使用较为广泛的衡量方法②。

① 参见(财预[2006]13号)《财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知》。

② 关于生产性支出指标,对于在2007年之前的公关支出进行分类的相关文献较多,本文第一种口径定义与尹恒、朱虹(2011)、范庆泉等(2015)相同,即生产性支出=(基本建设支出+农业支出+支援农村生产支出);本文第二种口径采用更广义的生产性支出定义,即生产性支出=(基本建设支出+农业支出+支援农村生产支出+教育支出+科学支出)(李晓嘉、钟颖,2013;饶晓辉、刘方,2014)。在2007年之后,生产性支出对应的指标参见正文图 1说明部分。

|

图 1 全国生产性支出占财政支出的比重示意图

资料来源:《中国财政年鉴》和《中国统计年鉴》。 注:(1)基本建设支出数据在2007年之后的计算指标包括节能环保、交通运输;(2)农业支出数据指标在2007年之前的计算指标包括农业支出、支援农村生产支出和各项农业事业费支出,2007年之后的计算指标为城乡社区事务、农林水事务; (3)科学教育支出在2007年前的指标为社会文教费支出和科学支出,在2007年后的指标为教育、科学、文化传播、社会保障支出; ①(4)实际GDP的增长率以1990年为基准。 |

① 此处指标的选择与第二种口径的指标(生产性支出=(基本建设支出+农业支出+支援农村生产支出+教育支出+科学支出))略有不同,主要原因是使得2007年前后指标相对应。

在全国财政支出结构角度,生产性支出占比表现出一定的稳定性,偏好生产性支出的特点不明显。如图 2所示,两种生产性支出指标,在1994-2007年,生产性支出占比均呈现在缓慢下降后升再降的趋势,波动范围较小,如该指标的第一、第二种口径的指标均稳定为30%、60%左右。其次,在2007年之后,生产性支出占比呈现出缓慢提升,主要原因是使用的2007年之后的分类指标较少,比较2007年前后指标,可发现两者差距较大原因是2007年后没有基本建设支出指标,此指标内含于一般公共服务指标;此外,2007年之后计量的环境保护指标数据呈现较大的增长趋势。

|

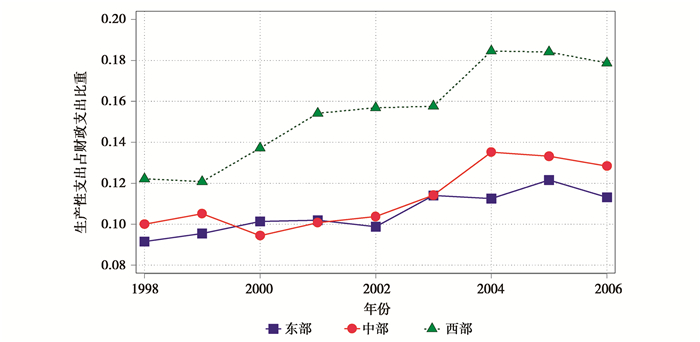

图 2 生产性支出比重示意图 注:(1)数据来源详参照数据描述部分;(2)图形中均列出分地区东、中、西的均值示意图。 |

(2) 生产性支出占比与经济增长

基于全国财政支出结构角度,生产性支出占比与实际GDP增长率的变化呈现出一定的相关性。如图 1所示,实际GDP增长率变化中突出的转折点依次出现在1994年、1999年、2008年和2009年;而财政支出结构,在此相关年份均表现出一定的转折:在1993年和1994年,生产性支出占比下降速度加快,在1998-1999年和2008-2009年,生产性支出占比均呈现迅速增加的特点。虽然,图 1显示了生产性支出占比与实际经济增长一定的相关性,但是考虑到1994年的分税制改革、1997年亚洲金融危机和2008年的次贷危机,我国实际经济增长率的变化可能是多方面的原因(宏观调控、行政政策等)造成的,故生产性支出与经济增长波动的作用关系需要进一步进行分析。

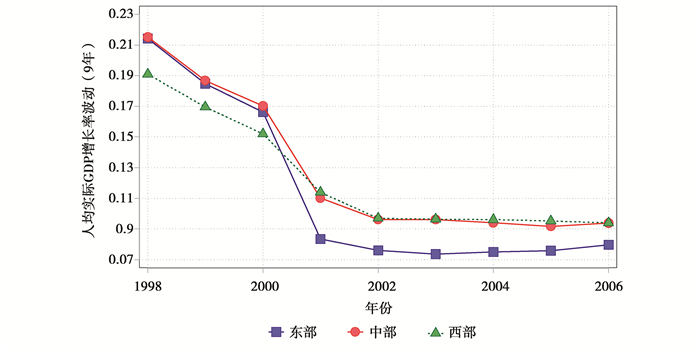

2. 县级地区的财政支出结构与人均实际GDP的增长波动基于县级面板数据②,在1998-2006年,东西部地区的生产性支出比重呈现增长的趋势,且地区之间差异较大;但该地区县级的实际人均GDP的增长率的波动显现下降的趋势,且地区之间差异性较小。如图 2所示,生产性支出比重均值和方差依次为0.128、0.069 ①,西部地区远高于中部和东部地区,每年高大约2-6%;2001年以后,中部地区亦高于东部地区。一方面原因是,2002所得税分享改革以后,中西部地区的一般性转移支付大幅增加,地方政府具有较大的财政资金自主权②;另一方面,1999年实行的西部大开发战略,对于西部地区实行了一系列的政策优惠③。关于经济增长波动,如图 3所示,2001年前经济增长的波动率直线下降,而2001年以后则保持稳定,实际人均GDP增长率(9年)的标准差的均值为0.124,且东中西部地区差异很小。主要的原因可能是中央政府对中西部地区经济发展的重视,如上文提到的所得税分享改革和西部大开发战略等政策支持,或者一定程度上也反映了上下级政府间宏观调控政策的准确、及时和有效性。

② 数据来源即数据处理详细请参照数据说明部分,其中生产性支出比重和经济增长波动的指标依次为prodr2和vol9_ grrgdpper1,分别对应实证模型中的基准口径。

① 详细请参照数据描述部分。

② 在2002年,中央推行了新一轮的财税体制改革,将原属于地方政府税种的企业所得税和个人所得税调整为中央和地方共享税,即所得税分享改革;改革的基本原则是:中央因改革所得税收入分享办法增加的收入全部用于对地方(主要是中西部地区)的一般性转移支付。参见(2001年国发37号)《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》。

③ 为加快中西部地区发展和体现国家对西部地区的重点支持,国务院制定了实施西部大开发的若干政策措施。西部大开发的范围包括西部地区、湖北恩施和湖南湘西,西部大开发优惠政策涵盖了市场准入政策、国民待遇政策、税收政策、转移支付政策、投资政策以及土地政策,其中在税收政策、转移支付政策、土地优惠政策以及投资服务政策等方面力度非常大。参见(2000年国发33号)《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。

|

图 3 经济增长波动示意图 注:(1)数据来源参照数据描述部分;(2)图形中均列出分地区东、中、西的均值示意图。 |

综合图 2和图 3,在1998-2006年,县级地区的生产性支出比重提高,即生产性支出偏好突出,而经济增长的波动则呈现下降趋势,那么,生成性支出的偏好并没有促进地区间经济增长的波动?答案是否定的,而该问题的答案,将在下文中的实证分析中进行阐述。

三、计量模型与数据说明为了从实证上检验地方政府生产性支出偏好对经济增长波动的影响,本节采用1998-2006年的县级面板数据进行实证分析①。

① 在第二部分中,已经叙述了财政体制科目改革的年份为2007年,其次考虑到在《全国地市县财政统计资料》对财政支出分类统计的截止年份为2007年, 故保证生产性支出指标的统一,采用的年份时间为1998-2006年。

(一) 计量模型在实证分析中,我们以县级地区的生产性支出比重作为核心解释变量,以县级地区的经济增长的波动率为被解释变量。具体来说,我们建立如下双向固定效应(FE)模型:

| $vol{{r}_{ct}}=\alpha +\beta prod{{r}_{ct}}+\gamma \cdot {{Z}_{ct}}+{{u}_{c}}+{{v}_{t}}+{{\varepsilon }_{ct}} $ | (15) |

在(15)式中,被解释变量volrct是县级地区c在t年的经济增长波动率,参照相关文献(Ramey and Ramey, 1995;Badinger,2010),其定义为使用t-4年到t+4年之间共9年窗口期内的实际人均GDP增长率标准差来表示。具体来说:

| $ vol{{r}_{ct}}=\sqrt{\frac{1}{T}\sum\limits_{t-4}^{t+4}{(pgdpg{{r}_{ct}}-\overline{pgdpg{{r}_{ct}}})}} $ |

其中,pgdpgrct为县级地区的实际人均GDP增长率,

② 考虑到县级面板数据的非平衡性(县级面板数据的异常值、行政区划变更等原因),其中T为第t年附近的数据数目,为了充分利用数据,当T≥5时,本文认为GDP波动率数值有效。

在(15)式中,解释变量prodrct是县级地区c在t年的生产性公共支出的比重。参考已有文献的做法,本文采用两种统计口径来衡量③。一是基准口径:

③ 本文基准口径定义与尹恒、朱虹(2011)、范庆泉等(2015)相同。本大口径定义与李晓嘉、钟颖(2013)、吕冰洋、毛捷(2014)、饶晓辉、刘方(2014)相同。

④ 关于农林水气支出指标,1996-2002年定义为支援农村生产支出和农林水气事业费;2003-2006年为农业支出、林业支出、水利和气象支出。

二是仅使用包括教育支出的大口径来衡量:

① 农林水气支出的定义同上,此处大口径的指标与财政支出结构中的第二种指标定义略有不同,主要原因是《全国地市县财政统计资料》对科学支出的统计年份的时间为2002年,故此处仅考虑教育支出。

其中,财政支出均指一般预算财政支出。

我们将主要关注β的估计系数。根据理论机制分析,如果地方政府提高生产性支出比重,我们预期该地区的经济增长的波动率将提高,即β > 0。

根据文献(郭庆旺、贾俊雪,2006;Badinger,2010;周宙、魏杰,2015),控制变量Zct包括:经济发展水平(lngdppc),我们使用人均实际GDP的自然对数来反映;地区人口密度(popinten),即总人口与行政面积的比值;财政供养人口(lnfiscalpop),即每百人中财政供养人员数对数;第二产业占GDP比重(industry);转移支付比重(transfrate1),即令转移支付等于一般公共预算收入与支出差值,取其差值与一般公共预算支出的比值(此处对应理论模型(14)中的tr);人均病床数(health);城市化率(urbanization);人均在校生(小学和中学)人数(educ);金融发展水平(fd),即县级地区银行贷款与GDP比值。此外,我们还加入了县级地区固定效应(uc)和年份固定效应(vt);εct是随机扰动项。我们将标准误群类(cluster)在县级层面。

本文在基准模型中,使用OLS方法和固定效应(FE)方法进行回归分析,使用基准口径的经济增长波动率和生产性支出占比作为核心变量;其次,更换核心变量、并分地区进行分样本分析。最后,本文考虑到生产性支出占比和地区经济增长波动可能存在的内生性,如反向因果、遗漏变量的可能性,故本文考虑用工具变量法(Ⅳ)对(15)式进行分析;其中使用两组的工具变量进行分析,依次为滞后1期的生产性支出占比和县级地区所在地级市市委书记或者市长是否具有理工科专业②,回归结果是稳健的。在上述分析的基础上,本文还对生产性支出占比和地区经济增长波动作用机制的周期性特征进行拓展性分析。

② 因为相比于理工科专业的竞争性,人文社科专业的市委书记对地方政府的财政支出行为行为更小(如财政竞争行为、逆向选择行为等)(佚名,2000;徐曼,2006)。

(二) 数据说明实证分析的数据采用1998-2006年的县级面板数据,主要来源于《全国地市县财政统计资料》、《中国统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》 ③。由于2007年财政支出分类改革后,财政支出类别的统计扣将发生了较大变化④,因此我们回归无法利用2007年后的数据。

③ 被解释变量为经济增长率的波动率,用到县级GDP数据和人口数据,其中用到的数据年份为1994-2010年。

④ 在2007年后,财政支出分类采用国际通用做法,即采用职能分类和经济分类;2007年之前,主要按支出用途和费用类别进行分类。(参见财预[2006]13号,《财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知》)。

县级地区的财政数据来源于《全国地市县财政统计资料》。被解释变量为经济增长率的波动率,用到县级GDP数据和人口数据,数据来源于《全国地市县财政统计资料》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》,其中计算实际GDP数据时,我们用分省的GDP平减指数化为1990年的不变价,其中用到的数据年份为1994-2010年。

控制变量的指标来自《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《全国地市县财政统计资料》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》。其中对关键变量数据剔除各变量1%的极端值。工具变量数据使用地级市的领导人数据来源于复旦大学经济学院统计数据。①

① 详细参见,陈硕, 2016, “从治理到制度:央地关系下的中国政治精英选拔(1368-2010)”。复旦大学经济系工作论文。(或者,Shuo Chen, 2016, “From Governance to Institutionalization: Political Selection from the Perspective of Central-local Relations in China——Past and Present (1368-2010)” Department of Economics, Fudan University Working Paper.)

为了使各年份的数值可比,我们使用分省的GDP平减指数将各项指标都调整为以1990年为基期的价格水平。此外,本文剔除了直辖市和西藏数据,考虑到市辖区在地方政策中收到当地政府的特殊的关照,剔除市辖区数据。数据描述性统计分析见表 1。

| 表 1 主要变量的描述性统计 |

表 2是使用OLS方法和固定效应(FE)估计方法对(15)式进行估计的结果。其中,第1列为OLS方法,第2为单向FE方法(不控制年份虚拟变量),二者均包含县级控制变量;第3-5列依次添加县级控制变量的双向FE模型。模型的标准误均聚类(cluster)在县级层面。

| 表 2 生产性支出占比对经济增长波动的影响(基准变量) |

回归结果显示,生产性公共支出占比提高将显著增加经济增长的波动率。第5列的回归系数表明,生产性公共支出占比提高10%,经济增长波动率将增加0.42%,相当于0.057个样本标准差;列2-4的回归系数在1%的显著水平上显著为正,且其回归结果均略大于双向FE效应回归结果。回归结果有力地论证了命题2,我国地方政府的生产性支出偏好,虽然一定程度上促进了该地区的经济增长(张军等,2003;傅勇、张晏,2007),但是是以牺牲经济的稳定发展为代价的

在控制变量方面,县级地区的第二产业发展水平显著增加了经济增长的波动率,而转移支付占财政支出的比重则显著降低波动率;此外,经济发展水平等因素一定程度上也降低了经济发展的波动率。如表 2所示,县级地区的第二产业占比(industry)在1%的显著水平上为正;转移支付占比(tranrate1)则显著降低了经济增长的波动率,该结论与转移支付的自动稳定器的作用相吻合(郭庆旺、赵志耘,1997;Büttner,2002);县级地区的人均GDP水平(lngdppc)和金融发展水平(fd),以及与人口因素相关的人口密度(popinten)、财政供养人员(lnfiscalpop)、人均病床数(health)均在一定程度上显著降低了经济发展的波动率。

(二) 稳健性分析 1. 更换被解释变量表 2基准回归中使用的被解释变量为基准变量,t-4年到t+4年的9年间实际人均GDP增长率标准差(vol9_grrgdpper1),表 3更换被解释变量,考虑其他经济增长波动率的情形;列1-2的被解释变量为t-4年到t+4年的9年间实际GDP增长率标准差(vol9_grrgdp1)、列3-4的被解释变量为t-3年到t+3年的7年间人均实际GDP增长率标准差(vol7_grrgdpper1)。其中1、3采用单向FE模型,2、4采用双向FE模型;模型中均控制了县级控制变量;标准误均聚类(cluster)在县级层面。由于篇幅限制,我们没有报告控制变量的估计系数。

| 表 3 生产性支出占比对经济增长波动的影响(更换被解释变量) |

回归结果显示,当考虑其他经济增长波动率指标时,生产性公共支出占比的提高均增加了经济增长波动率,与基准结果相似。表 3中,在列2和4的双向FE模型回归结果中,经济增长波动率均在5%显著水平上为正,其回归结果比基准结果降低了7.1%和12%;表明人均GDP增长率波动水平较实际GDP波动水平较为显著,而当考虑的年份越多时,经济增长的波动水平更为显著。

2. 更换解释变量表 2基准回归当中解释变量为基准口径的生产性公共支出占比(prodr2),表 4更换解释变量,考虑大口径的生产性公共支出占比(prodr1)的情形;列1-3依次考虑三种指标的经济增长波动率情形,采用双向FE模型,模型中均控制县级控制变量。由于篇幅限制,我们没有报告控制变量的估计系数。

| 表 4 生产性支出占比对经济增长波动的影响(更换解释变量) |

回归结果显示,当考虑大口径的生产性公共支出占比指标时,生产性公共支出占比的提高均显著增加了经济增长波动率。表 4中,在列1和2的回归结果中,经济增长波动率均在1%显著水平上为正,其回归结果为5.1-5.5%(当生产性公共支出占比提高10%);而列3的回归结果则显著的减小,变为2.5%。上述回归结果与表 3的结果相似,当考虑的年份较少时,经济增长率变化小,则相应的标准差较小,所指示的波动率较低,进而回归系数较低。

3. 内生变量(滞后期)虽然,更换核心变量稳健性地论证了基准结果和命题,但是由于反向因果、遗漏变量等问题带来的生产性支出占比与经济增长波动率的内生性的问题,故表 5和6依次采用滞后1期的生产性支出占比,滞后期的解释变量和县级地区所在地级市的领导人员(市委书记和市长)的是否具有理工课专业作为工具变量(Ⅳ)进行分析。模型中均控制了县级控制变量,并省略相关回归系数;此外,在表 5和6中,列1、3、5仅仅控制了地级市的虚拟变量,列2、4、6同时控制年份和地级市的虚拟变量。

| 表 5 生产性支出占比对经济增长波动的影响(Ⅳ:prodr2滞后期) |

| 表 6 生产性支出占比对经济增长波动的影响(Ⅳ:prodr2滞后期和地级市领导数据) |

表 5显示,Ⅳ回归的Hausman内生性检验P值为0,故不能拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,故应采用Ⅳ回归;实证结果显示生产性公共支出占比的提高均显著增加了经济增长波动率。列2、4、6的回归系数为4.8-5.3%(当生产性公共支出占比提高10%),显著水平为5%,该回归结果大于基准结果;表明,不消除内生性时,回归结果将低估了生产性公共支出占比对经济增长波动的影响幅度,该回归结果超过基准结果12-20%。

在表 6的Ⅳ回归中,解释变量(prodr2)的个数少于工具变量个数(滞后1期的prodr2和地级市领导人的专业①),则首先对回归结果进行过度识别检验,结果P值均大于0.05,则结果不能拒绝“所有工具变量外生”的原假设,则认为两个工具变量均合格,与扰动项无关;同表 5,Ⅳ回归的Hausman内生性检验P值为0,故不能拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,故应采用Ⅳ回归;实证结果显示生产性公共支出占比的提高均显著增加了经济增长波动率。列2、4、6的回归系数为4.8-5.1%(当生产性公共支出占比提高10%),显著水平为5%,该回归结果略大于基准结果,与表 5的结论相同。

① 关于该工具变量的数据统计见表 1数据描述部分。

4. 分样本回归表 7考虑样本分组情形,其中列1、3、5和2、4、6分别对应东部、中西部地区分样本的回归结果;模型采用双向FE分析,且均控制县级控制变量,标准误均聚类(cluster)在县级层面,并省略控制变量的估计系数。

| 表 7 生产性支出占比对经济增长波动的影响(样本分组) |

回归结果显示,在中西部地区,生产性公共支出占比的提高显著地增加了经济增长波动率。在列2、4和6中中西部地区分组中,经济增长波动率在2.9-3.6%显著水平上为正,其回归结果远小于基准结果;可能的原因是区域经济发展和增长波动的一致性等。列1、3和5的东部地区回归系数不具有显著性,但符号为正,也一定程度上表明生产性公共支出占比与经济增长波动的正向作用关系。

综述所述,稳健性分析有力地论证了基准结果,联系理论机制分析,显著地说明我国地方政府的生产性支出偏好,虽然一定程度上促进了地区的经济增长,但是是以牺牲地区经济的稳定和长远均衡发展为代价的。

(三) 拓展性分析实证结果和稳健性分析有力地论证了命题2,即我国生产性支出偏好促进了地区经济增长的波动。但是,无论是凯恩斯的相机抉择的财政政策取决于经济的繁荣期或者衰退期,还是一系列文献认为我国财政支出政策具有明显的周期性,李永友、丛树海(2008)、贾俊雪等(2012)认为地方政府支出行为呈现出较明显的全国反周期特征,而后者认为在省份之间表现为顺周期特征;而方红生、张军(2009)则认为地方政府支出行为的顺周期特征与经济处于繁荣期有关。显然,我们并没有区分在经济繁荣期和衰退期的异质性影响,此外也鲜有文献基于县级样本对分析政府支出行为周期特征的影响。

根据凯恩斯的相机抉择理论和方红生、张军(2009)的结论,我们预测:当经济增长速度较低时,地方政府生产性支出较弱,则导致较小的经济增长波动。为了验证这一假说,在(15)式基础上,建立回归模型:

| $ vol{{r}_{ct}}=\alpha +{{\beta }_{1}}prod{{r}_{ct}}+{{\beta }_{2}}prod{{r}_{ct}}\cdot intrece{{s}_{ct}}+\gamma \cdot {{Z}_{ct}}+{{u}_{c}}+{{v}_{t}}+{{\varepsilon }_{ct}}~ $ | (16) |

其中,被解释变量及相关控制变量与(15)式相同,与(16)式的区别是解释变量不仅仅考虑生产性支出占比prodrct,还考虑其与经济周期的虚拟变量的交叉项intrecesct=prodrct·intrecesct。其中recesct是经济衰退期的虚拟变量,即经济如果处于衰退期则;根据林建浩和王美今(2016),设置经济衰退期和繁荣期依次为1998-2002年、2003-2006年。为了验证上午中,生产性支出与经济增长波动的周期性特征,我们将关注β1、β2的估计系数。根据预算分析,经济处于衰退期时,生产性支出偏好较弱,经济增长波动率较小,则β2 < 0;此外,当不考虑经济周期因素时,基于命题2和上文的实证分析,则有β1 > 0。

表 8是(16)式的回归结果,采用双向FE模型,分析基准口径的生产性公共支出占比(prodr2),对三种不同经济增长波动率影响的周期特征。模型中均控制了县级控制变量,标准误均聚类在县级层面,省略控制变量的估计系数。

| 表 8 生产性支出占比对经济增长波动的影响(分析经济周期因素) |

回归结果显示,当考虑经济增长周期时,在衰退期,生产性公共支出占比的提高将显著降低经济增长波动率;当不考虑经济增长周期时,结论与基准模型相同。当考虑经济增长周期时,回归结果显示,生产性公共支出占比提高10%,相比于繁荣期,在衰退期时经济增长波动率将减少0.83-0.93%;当不考虑经济增长周期时,回归结果显示,生产性公共支出占比提高10%,经济增长波动率将提高0.80-0.88%,该结果显著大于基准模型0.42%的结果。因此,我国生产性支出偏好对经济增长波动率的影响也具有明显的顺周期特征,即当经济处于繁荣期时,地方政府将更大幅度地提高生产性支出占比,导致经济增长率波动大幅增加。

五、结论本文使用1998-2006年县级面板数据,分析我国地方政府的生产性支出偏好特点,及其对地方经济增长波动的影响,其结论为:

理论机制分析表明,地方政府在实际税率和转移支付不变的情形下,改变地方政府的财政支出规模和财政支出结构均能调整经济增长波动;基于我国地方政府偏好生产性支出的特点,提出生产性支出偏好将以增加地区经济增长波动为代价。在实证分析中,实证结果有力地论证了上述结论,即生产性公共支出占比提高10%,经济增长波动率将增加0.42%;其次,我国生产性支出偏好对经济增长波动率的影响也具有明显的顺周期特征,在繁荣期时,经济增长波动率的增加将超过0.8%。

基于财政支出结构、规模的现状和问题,本文的分析将为规范中央和地方的财政支出责任、深化财税体制改革提供政策建议。调整中央和地方政府间财政关系一直是我国新一轮的财税体制改革的重点①;2016年国务院在《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》中进一步提出,保障地方履行财政事权,加强地方政府公共服务、社会管理等职责,激励地方政府主动作为,发挥地方政府的优势等原则和政策内容②;在2017年,国务院再次强调“保障和改善民生,推动实现共享发展”和“创新政府配置资源方式”的供给侧结构性改革措施和内容③。可以发现,优化财政支出结构、发挥地方政府组织能力强、贴近基层、获取信息便利的优势,一直是我国财政政策的核心,有力地印证了财政是国家治理的基础和重要支柱④。本文的核心是地方政府财政支出结构与经济增长波动的作用机制,而本文的结论将为构建和完善中央和地方的财政支出责任提供参考和依据,对于我国区域经济的均衡发展和稳定增长具有重要意义。

① 2014年6月,《深化财税体制改革总体方案》开启新一轮的财税体制改革,重点推进3个方面的改革,其中一方面为调整中央和地方政府间财政关系。

② 具体参见(2016年第26号)《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》。

③ 具体参见(2017年第27号)《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》。

④ 参见在2013年中共十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

| [] |

邓子基、唐文倩,

2012, “政府公共支出的经济稳定效应研究”, 《经济学动态》, 第 7 期, 第 19-24 页。 |

| [] |

范庆泉、周县华、潘文卿,

2015, “从生产性财政支出效率看规模优化:基于经济增长的视角”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 24-39 页。 |

| [] |

方红生、张军,

2009, “中国地方政府竞争、预算软约束与扩张偏向的财政行为”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

付文林、沈坤荣,

2012, “均等化转移支付与地方财政支出结构”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

傅勇、张晏,

2007, “中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 4-12 页。 |

| [] |

郭庆旺、赵志耘,

1997, “论财政稳定器”, 《财政研究》, 第 5 期, 第 17-21 页。 |

| [] |

郭庆旺、贾俊雪,

2006, “地方政府行为、投资冲动与宏观经济稳定”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 19-25 页。 |

| [] |

郭庆旺、贾俊雪、刘晓路,

2007, “财政政策与宏观经济稳定:情势转变视角”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 7-15 页。 |

| [] |

刘金全、梁冰,

2005, “我国财政政策作用机制与经济周期波动的相依性检验”, 《财贸经济》, 第 10 期, 第 36-40 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2005.10.015 |

| [] |

贾俊雪、郭庆旺、赵旭杰,

2012, “地方政府支出行为的周期性特征及其制度根源”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 7-18 页。 |

| [] |

李猛、沈坤荣,

2010, “地方政府行为对中国经济波动的影响”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 35-47 页。 |

| [] |

李晓嘉、钟颖,

2013, “地方政府支出对居民消费需求的影响研究——来自中国区域面板数据的证据”, 《上海经济研究》, 第 8 期, 第 24-31 页。 |

| [] |

李扬、张晓晶, 2015, 《论新常态》, 人民出版社。 |

| [] |

李永友、丛树海,

2005, “我国相机财政政策的波动性研究”, 《财经科学》, 第 1 期, 第 143-152 页。 |

| [] |

林建浩、王美今,

2016, “新常态下经济波动的强度与驱动因素识别研究”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 27-40 页。 |

| [] |

吕冰洋,

2014, “从市场扭曲看政府扩张:基于财政的视角”, 《中国社会科学》, 第 12 期, 第 81-101 页。 |

| [] |

吕冰洋、毛捷,

2014, “高投资、低消费的财政基础”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-18 页。 |

| [] |

饶晓辉、刘方,

2014, “政府生产性支出与中国的实际经济波动”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 17-30 页。 |

| [] |

肖炎舜,

2017, “中国经济发展的阶段性与财政政策调控”, 《财政研究》, 第 1 期, 第 2-16 页。 |

| [] |

徐曼,

2006, “理科生, 文科生”, 《谁就业更有优势.职业》, 第 11 期, 第 44-45 页。 |

| [] |

严成樑、龚六堂,

2009, “财政支出、税收与长期经济增长”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

佚名,

2000, “文科生与理科生”, 《中国大学生就业》, 第 9 期, 第 55 页。 |

| [] |

尹恒、朱虹,

2011, “县级财政生产性支出偏向研究”, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 88-101 页。 |

| [] |

张军、高远、傅勇、张弘,

2007, “中国为什么拥有了良好的基础设施?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 4-19 页。 |

| [] |

周黎安,

2007, “中国地方官员的晋升锦标赛模式研究”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 36-50 页。 |

| [] |

周宙、魏杰,

2015, “政府宏观经济政策与经济波动的关系——经济失衡形成和传递机制的分析及对中国数据的考量”, 《经济学动态》, 第 4 期, 第 23-34 页。 |

| [] |

Arrow, K. J., and M. Kruz, 2013, Public Investment, the Rate of Return, and Optimal Fiscal Policy, UK: Routledge.

|

| [] |

Badinger H., 2010, "Output Volatility and Economic Growth". Economics Letters, 106(1), 15–18.

DOI:10.1016/j.econlet.2009.09.012 |

| [] |

Barro R. J., 1988, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth". Journal of Political Economy, 98(5), 103–26.

|

| [] |

Büttner T., 2002, "Fiscal federalism and interstate risk sharing:empirical evidence from Germany". Economics Letters, 74(2), 195–202.

DOI:10.1016/S0165-1765(01)00548-1 |

| [] |

Fatás, A. and I. Mihov, 2001, "The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence", CEPR Discussion Papers 2760, C. E. P. R. Discussion Papers.

|

| [] |

Guo J. T., Harrison S. G., 2004, "Balanced-Budget Rules and Macroeconomic (In) Stability". Journal of Economic Theory, 119(2), 357–363.

DOI:10.1016/j.jet.2004.02.002 |

| [] |

Gali J., 1994, "Government Size and Macroeconomic Stability". European Economic Review, 38(1), 117–132.

DOI:10.1016/0014-2921(94)90009-4 |

| [] |

Li H., Zhou L. A., 2005, "Political Turnover and Economic Performance:The Incentive Role of Personnel Control in China". Journal of Public Economics, 89(9), 1743–1762.

|

| [] |

Oates W. E., 1999, "An Essay on Fiscal Federalism". Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.

DOI:10.1257/jel.37.3.1120 |

| [] |

Oates W. E., 2005, "Toward a second-generation theory of fiscal federalism". International Tax and Public Finance, 12(4), 349–373.

DOI:10.1007/s10797-005-1619-9 |

| [] |

Qian Y., Roland G., 1998, "Federalism and the Soft Budget Constraint". American Economic Review, 88(5), 1143–1162.

|

| [] |

Ramey G, Ramey V. A., 1995, "Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth". American Economic Review, 85(5), 1138–1151.

|

| [] |

Turnovsky S. J., 2000, "Fiscal Policy, Elastic Labor Supply, and Endogenous Growth". Journal of Monetary Economics, 45(1), 185–210.

DOI:10.1016/S0304-3932(99)00047-1 |

| [] |

Turnovsky S. J., Fisher W. H., 1995, "The Composition of Government Expenditure and Its Consequences for Macroeconomic Performance". Journal of Economic Dynamics & Control, 19(4), 747–786.

|