为使社会各阶层享有平等的金融服务权,尤其是满足弱势群体的融资需求,我国政府多次明确提出要大力发展普惠金融,这对于广大农村地区来讲尤为重要。普惠金融在农村的发展,就是期望通过对广大农村居民及农户金融服务的全覆盖,减缓农村地区贫困,加速农村经济发展,实现农村居民的全面小康。目前,正值我国普惠金融实施十周年之际,我国农村地区普惠金融的实施效果如何?是否在减缓贫困和促进经济增长方面达到了预期的目标?其效应在东、中、西部不同区域间是否存在差异?对这些问题的回答,不仅有助于对普惠金融发展的客观认识,更有助于普惠金融的进一步推进。这即是本文研究的出发点。

普惠金融(inclusive finance)这一概念由联合国在2005年提出,是指“立足机会平等要求和商业可持续原则,以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务”。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出,普惠金融强调“为每一个人在有需求时都能以合适的价格享受到及时、有尊严、方便、高质量的各类型金融服务”①,这也是我国从国家层面对普惠金融内涵的全面表述。普惠金融发展的要义在于重视消除贫困、实现社会公平,因此其被视为一种可以实现包容性社会的重要机制,应以有效方式使金融服务惠及每一个人、每一个群体,尤其是一些难以获得商业性金融服务的弱势群体(王曙光,2014),包括低收入者、小微企业、老年人、残障人士、农户等,这部分群体具有收入低、个体多的特征,且非自愿的被金融机构所排斥,只有针对这部分弱势群体的金融服务才能称之为普惠金融(星焱,2016)。本文中所研究的农村普惠金融,即是考察普惠金融在农村地区的发展程度,重点考察农户是否获得了所需的金融服务,并由此缓解了贫困程度。

① 详见《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议〉辅助读本》,人民出版社,2015。

近年来,农村普惠金融发展与农户贫困减缓、收入增加、农村经济增长的关系一直是学术界研究的热点之一,其研究结论主要可归为以下四种观点:(1)贫困减缓效应。农村金融机构的惠农服务有助于农户采用现代化的农业生产技术,提高农业生产效率,而农业增长是快速减缓贫困的核心(Abate et al., 2016);Kablana and Chhikara对跨国数据的分析后发现,普惠金融服务可得性与贫困率呈显著负相关关系(Kablana and Chhikara, 2013);农村普惠金融通过提高农村金融的覆盖面和农户金融服务的可得性,可以有效消除贫困(郑中华等,2014);农村普惠金融的反贫困绩效已经得到了普遍认可(吕勇斌等,2014),且低收入农户获得贷款后,其食物消费等生活性现金消费支出显著增加,这也是一种绝对贫困程度的减缓(武丽娟、徐璋勇,2016)。(2)收入效应。当低收入者获得普惠金融服务时,如在银行开设金融账户并经常使用时,通常伴随着消费水平的增长和收入的提高(Kablana and Chhikara, 2013);Dupas et al.在对肯尼亚女性客户的实证研究中,发现女性打工者获得普惠金融服务后,其个人投资和消费水平均得到了大约40%的大幅增长(Dupas and Robinson, 2013)。国内已有的研究更多的将视角集中于农村金融发展对农户收入水平增长效应方面,但研究结论存在着一些分歧。一部分学者认为农村金融的发展可以显著促进农户收入水平的提高(田杰等,2012;王婧磊,2012);但也有部分学者的研究表明农村金融没有真正服务于农民,对农户收入的增长具有抑制作用(余新平等,2010);还有学者研究了金融发展对不同收入水平农户收入增长的影响,发现金融发展不利于低收入水平农户收入的增加,且农户初始收入水平越高,越能够从金融发展中获益(师荣蓉等,2013;王小华等,2014)。伴随着研究的深入,部分学者对农村金融发展对农户内部收入差距的影响进行了诸多研究,一些学者运用Hansen面板门槛回归模型,发现农村金融发展与农户内部收入差距之间的关系并非简单线性,而是存在着显著的门槛效应,农村金融发展水平在初级阶段对降低农户收入差距的影响最为显著(孟兆娟等,2014;张兵等,2013)。然而对于农村金融规模与效率对农户内部收入差距的影响,却并没有得出一致的结论。部分学者研究得出农村金融效率提高会缩小农户内部收入差距,农村金融规模扩大会扩大农户内部收入差距(张敬石等,2011);而另外的部分学者的研究却表明农村金融效率提高会扩大农户内部收入差距,农村金融规模扩大会缩小农户内部收入差距(刘纯彬等,2010)。(3)经济增长效应。普惠金融的核心功能旨在优化资源配置,实现包容性增长,并以此促进经济发展。世界银行数据显示,普惠金融指标如正规金融账户的拥有率、使用频率、金融基础设施等的提高可以显著促进各国的经济增长水平(星焱,2016)。还有学者指出,汇兑服务作为普惠金融服务的一项内容,具有降低民众的资金约束、增加投融资活动、提高金融账户使用频率等作用,最终对经济增长产生了积极的正向促进作用(Giuliano and Ruiz-Arranz, 2009;Anzoategui et al., 2014)。一些国内的研究也指出,健全的农村普惠金融发展对农村经济的增长具有显著的支持作用(赵洪丹,2011;丁志国等,2016)。然而缘于中国正规农村金融机构的无效率,通过利用西北大学中国西部经济研究中心的调研数据发现,在陕西省农户信贷的满足率低、借贷额度不足成为妨碍农村经济持续发展的一个重要问题(常建新、姚慧琴,2015)。李庆海等(2012)也指出,农村普惠金融在农民收入增长、农村消费和产业结构优化方面具有消极影响。(4)区域因素的影响。提升农村普惠金融,实现包容性增长,还应重点关注和消除区域不平衡。一些学者考虑到了我国农村普惠金融发展的区域差异,指出农村金融发展存在着强烈的区域不平衡和空间依赖性(吕勇斌等,2012),在农村金融较为发达的东部地区,金融发展对农户收入提高的促进效用更为明显,在金融发展滞后的中、西部地区,农村金融发展对农户的增收作用则有限(孙玉奎等,2014)。此外,我国东部地区的农村金融效率也要高于中部和西部地区(黎翠梅、曹建珍, 2012)。

上述文献从多个方面综合评价了农村普惠金融的经济绩效,但研究结论并没有达成一致。在评价方法的选择上,上述研究主要采用了面板数据回归模型、分位数回归模型、时间序列回归模型等传统模型,从科学评价的角度看,这些方法难以克服金融发展与经济增长之间相互作用的内生性问题,难以准确识别出农村普惠金融对于农村经济增长和农户收入变化产生的净效应。针对传统评估方法的不足,学术界逐渐开始使用近似自然随机试验的断点回归方法,该方法可以在现实的约束条件下有效克服模型参数间的内生性问题,分析变量之间的因果关系,其实证结果也被证明最为接近自然随机试验的结果(余静文等,2011)。基于此,本文试图利用最新发展的模糊断点回归方法(Fuzzy Regression Discontinuity,FRD)和大样本的农户调研数据,对农村地区普惠金融的贫困减缓效应和经济增长效应展开研究。

本文的贡献在于:一是将模糊断点回归方法应用于分析普惠金融对农户贫困减缓和农村经济增长之间的因果效应,评估方法相比现有方法更为科学;二是文中所用到的数据来源于西北大学中国西部经济发展研究中心2012年对全国27个省市区、517个村庄的4023户农户的调研,数据均为第一手的原始数据;三是分别识别了不同区域普惠金融对农村相对贫困与绝对贫困的减贫效应,以及对不同区域农村经济增长的促进效应。

本文的其余部分安排如下:第二部分是理论分析,通过数理模型说明了农村金融机构的最优放贷条件和普惠金融的减贫增收效应;第三部分是研究方法与数据说明,介绍了文中驱动变量估计方法与断点回归方法的总体思路,进行了指标变量的定义和说明;第四部分是实证分析,分别估计了不同区域范围内普惠金融对绝对贫困、相对贫困及经济增长的影响;第五部分是结论与政策启示。

二、理论分析本文借鉴Tirole提出的基本固定投资模型(Fixed-Investment Model)分析框架(Tirole,2006),根据我国农村金融机构以及农户借贷行为的现实情况加以修正,从理论上探讨农村金融机构的最优放贷条件和普惠金融的减贫增收效应。

假设农村金融机构与农户均追求效益最大化,由于农村金融机构承担着支农惠农的政策职能,因此只要真实收益率r≥0,便会发放部分“三农”贷款。其次,在农村金融市场中,资金供给方主要为农村金融机构,资金需求方主要为农户。农户的自有投资资本为A,计划进行一项所需资金I的生产项目投资,其中A < I,并且农户会将自有资本A全部用于投资,因此农户若想启动生产项目,需要向农村金融机构获得I-A的贷款融资。农户获得金融机构贷款后,可以选择尽职和偷懒,选择尽职的农户会努力经营生产项目,项目成功的概率为p=pH,如果农户选择偷懒,项目成功的概率降为p=pL,且pL < pH,此时农户会因享受了闲暇、放松甚至赖账而获得了项目的私人收益B,其中B>0。如果项目获得成功,农户获得项目收益Rb,农村金融机构获得项目收益Rl,Rb和Rl构成了项目总收益R,即R=R1+Rb。如果项目失败,农户损失全部抵押品Am,农村金融机构发生了亏损,收益为负。

(一) 农村金融机构的最优放贷条件根据基本假设,农村金融机构只要满足真实收益率r≥0,便会发放支农贷款。因此农村金融机构选择发放支农贷款的最低约束条件为r=0,因此农村金融机构放贷的零利润约束可以写为:

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{l}}} = {\rm{I}} - {\rm{A}} $ | (1) |

虽然农户有选择偷懒等道德风险行为的激励,获得了私人收益B,但是将项目成功的概率由pH下降到了PL。若存在有效的监督机制,使得下面激励约束条件得到满足时,农户将选择尽职:

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{b}}} \ge {{\rm{p}}_{\rm{L}}}{{\rm{R}}_{\rm{b}}} + {\rm{B}},\;\;或者\;\;\left( {{{\rm{p}}_{\rm{H}}} - {{\rm{p}}_{\rm{L}}}} \right){{\rm{R}}_{\rm{b}}} \ge {\rm{B}} $ | (2) |

令Δp= pH-pL。由式(2)可推知在农户尽职状态下农村金融机构的收益可以表示为:

| $ {{\rm{R}}_{\rm{l}}} \le {\rm{R}} - {\rm{B/}}\Delta {\rm{p}} $ | (3) |

于是,农村金融机构预期的最高可保证收入为:

| $ {\rm{\Gamma }} = {{\rm{p}}_{\rm{H}}}\left( {{\rm{R}} - {\rm{B/}}\Delta {\rm{p}}} \right) $ | (4) |

结合式(1),农村金融机构发放贷款的必要条件为:

| $ {\rm{\Gamma }} = {{\rm{p}}_{\rm{H}}}\left( {{\rm{R}} - {\rm{B/}}\Delta {\rm{p}}} \right) \ge {\rm{I}} - {\rm{A}} $ | (5) |

当式(5)满足时,农村金融机构发放支农贷款的可保证收入超过了初始支出,实现了收支相抵。进一步,可得:

| $ {\rm{A}} \ge \bar A = {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{\rm{B/}}\Delta {\rm{p}} - \left( {{{\rm{p}}_{\rm{H}}}{\rm{R}} - {\rm{I}}} \right) $ | (6) |

式(6)为农村金融机构在农户尽职状态下发放支农贷款的条件,当农村金融机构事先预期到农户会发生偷懒或违约时,放贷行为便不会发生,因此,农户获得支农贷款的充分必要条件为:A≥A。A为农村金融机构选择发放贷款的门槛条件,意味着农户必须拥有足够的资本,才能获得贷款。在A < A的情况下,即使农户具有好的生产项目且会尽职经营,但仍然难以获得贷款。

在既有的约束条件下,考察农户的贷款最优选择条件。

| $ \max {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{b}}} + \left( {1 - {{\rm{p}}_{\rm{H}}}} \right)\left( { - {\rm{A}}} \right) $ | (7) |

| $ {\rm{s}}.\;{\rm{t}}.\;{{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{b}}} + \left( {1 - {{\rm{p}}_{\rm{H}}}} \right)\left( { - {\rm{A}}} \right) \ge {{\rm{p}}_{\rm{L}}}{{\rm{R}}_{\rm{b}}} + \left( {1 - {{\rm{p}}_{\rm{L}}}} \right)\left( { - {\rm{A}}} \right) + {\rm{B}} $ | (8) |

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{L}}} - {\rm{c}} \ge {{\rm{p}}_{\rm{L}}}{{\rm{R}}_{\rm{L}}} $ | (9) |

| $ {\rm{R}} = {{\rm{R}}_{\rm{b}}} + {{\rm{R}}_{\rm{1}}} $ | (10) |

| $ {{\rm{R}}_{\rm{b}}} \ge - {\rm{A}} $ | (11) |

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{l}}} = {\rm{I}} - {\rm{A}} $ | (1) |

其中,式(7)为农户贷款的最优化条件;式(8)为农户的激励相容条件;式(9)代表农村金融机构的激励相容条件,其中,c为农村金融机构的监督成本;式(10)表示农户与农村金融机构之间的收益分配;式(11)为农户有限责任约束条件;式(1)为农村金融机构放贷的零利润约束条件。求解农户的贷款最优化问题,可以得出农户的贷款最低抵押品要求为:

| $ {{\rm{A}}_{\rm{m}}} \ge \underline A = \left( {\frac{{{p_H}B}}{{\Delta p}} - {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{\rm{R}} + {\rm{I}}} \right)/\left( {1 + {{\rm{p}}_{\rm{H}}}} \right) $ | (12) |

上述分析结果表明,农村金融机构在开展普惠金融的过程中,即使是在零利润约束的前提下,农户必须拥有足够的资本和抵押品,才可以获得贷款,即满足A≥A和Am≥A的现实约束条件。市场经济下农村金融机构虽然肩负着支农的政策性功能,但选择惠农贷款的发放对象时,仍以农户的现有资本作为主要的考量条件,在开展普惠金融过程中“嫌贫爱富”的本质仍难以掩饰。根据上述分析,下文中断点回归方法中关于驱动变量的估计,便以农户的现有资本水平为依据。当以家庭借贷能力指标表示的驱动变量超过某一跳点时,农户将可能获得农村金融机构发放的惠农贷款。

(二) 农村普惠金融的减贫增收效用普惠金融是对农户等弱势群体的利益倾斜,与完全的商业金融原则存在一定冲突。因此,为保持普惠政策的可持续,政策制定者需要向从事普惠金融业务的金融机构给予政策优惠与激励,以调动其积极性。因此在农村金融市场引入除机构、农户以外的第三方利益相关主体——政府,政府作为第三方监管机构,为了激励农村金融机构配合其实施普惠金融政策,需要对农村金融机构进行转移支付,地方政府承诺给农村金融机构的转移支付记为T①。农村金融机构可以在惠农贷款与普通商业贷款之间做出选择,设发放惠农贷款的利率为rb,发放普通商业贷款的利率为r,现实中满足rb≤r。而农户为使自身收益最大化,会选择尽职经营。

① 这种转移支付可以体现为对金融机构的直接补贴及税收优惠等价值转移,也可以体现为非经济价值形式,比如金融机构在申请开办新网点时审批的优先及门槛的降低,获取在当地从事某些金融业务的优先权,某些会计账户处理时的许可等。

1. 关于农村金融机构的最优化问题(1) 农村金融机构按照惠农贷款利率rb向农户发放贷款的约束条件为(此时政府实施激励机制,向金融机构进行转移支付T):

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{1}}} + {\rm{T}} \ge {\rm{I}} - {\rm{A}} $ | (13) |

在零利润约束条件下,可以得出

| $ {R_{\rm{1}}} = \frac{{I - A - T}}{{{P_H}}} $ | (14) |

(2) 农村金融机构按照普通商业贷款利率r向农户发放贷款的约束条件为(此时不存在政府对金融机构的激励措施):

| $ {{\rm{p}}_{\rm{H}}}{{\rm{R}}_{\rm{1}}} \ge {\rm{I}} - {\rm{A}} $ | (15) |

在零利润约束条件下,可以得出:

| $ {R_{\rm{1}}} = \frac{{I - A}}{{{P_H}}} $ | (16) |

(1) 农村金融机构按照利率rb向农户发放惠农贷款时,农户的收益记为πb,可表述为:

| $ {\pi _b} = {P_H}{R_b} + \left( {1 - {P_H}} \right)\left( { - A} \right) - \left( {I - A} \right){r_b} $ | (17) |

其中约束条件为:

| $ {\rm{R}} = {{\rm{R}}_{\rm{b}}} + {{\rm{R}}_{\rm{1}}} $ | (10) |

| $ {R_{\rm{1}}} = \frac{{I - A - T}}{{{P_H}}} $ | (14) |

| $ {P_H}{R_1} = (1 - A){r_b} + T $ | (17) |

综合上述约束等式,可以推导出农户以惠农贷款利率rb融资后的期望收益为:

| $ {\pi _b} = {P_H}R - \left( {1 - {P_H}} \right)A - \left[ {2\left( {1 - A} \right){r_b} - T} \right] $ | (18) |

(2) 当金融机构按照普通商业贷款利率r向农户发放贷款时,农户的收益记为π,可以表述为:

| $ \pi = {P_H}{R_b} + \left( {1 - {P_H}} \right)\left( { - A} \right) - \left( {I - A} \right)r $ | (19) |

其中约束条件为:

| $ {R} = {{R}_{b}} + {{R}_{\rm{1}}} $ | (10) |

| $ {R_{\rm{1}}} = \frac{{I - A}}{{{P_H}}} $ | (16) |

| $ {P_H}{R_1} = \left( {I - A} \right)r $ | (20) |

综合上述约束等式,可以推导出农户以商业贷款利率r融资后的期望总收益为:

| $ \pi = {P_H}R - \left( {1 - {P_H}} \right)A - 2\left( {I - A} \right)r $ | (21) |

由于本文在分析中假定了农户努力工作使得项目成功的概率保持不变,为PH,同时还假定项目成功的总收益R不变,以及农户的自有资本A以及项目所需资金I不变,所以通过比较上式(18)和式(21),可以发现以下关系:

a.当惠农政策贷款利率rb比普通贷款利率r低时(这是惠普金融的典型特征,因为存在政府对从事普惠金融的金融机构的激励补贴措施),即当rb < r时,可以得出:

| $ {\pi _b} > \pi $ |

这表明农户获得普惠金融的收益大于获得普通贷款的收益。

b.即使惠农贷款利率rb和普通贷款利率r相同(这可以表现为普惠金融下对农户贷款门槛的降低,或者其他金融服务便利性的提高),由于存在政府对农村金融机构正向的转移支付T,此时有:rb=r且T>0,仍可以得出:

| $ {\pi _b} > \pi $ |

这表明农户获得普惠金融的收益仍然大于获得普通贷款的收益。

可见,普惠金融无论体现为贷款利率的优惠,还是农户获得贷款条件的放松,或是其他金融服务便利性的提高,只要政府对金融机构从事普惠金融业务存在一定的政策激励,农户总能从享受普惠金融中增加收益,这无疑是对农户减贫效应的直接体现。

三、研究方法与数据说明 (一) 研究方法本文采用了断点回归方法(RD)进行实证分析。作为一种新兴的“拟随机试验”方法,断点回归估计很好的避免了参数估计的内生性问题,是仅次于自然随机实验的一种因果关系估计方法(Lee,2008)。断点回归方法(RD)的基本思想是:结果变量会受到某个可观测的特征变量(驱动变量,forcing variable)的影响,当驱动变量等于或大于某个临界值时,若结果变量受到处理,就说明结果变量与驱动变量间存在因果效应。由于达到贷款条件的农户并不一定会立即开始贷款,而只是增大了获贷的概率,即驱动变量在断点处未必是0到1的变化,因此采用模糊断点回归方法(Fuzzy RD)更为合理。根据前文理论分析,本文首先建立一个外生的基于家庭资本水平的驱动变量,该外生驱动变量将是决定家庭借贷结果的主要因素,然后建立模型检验惠农贷款对农村贫困减缓与经济增长的因果效应。

1. 驱动变量估计农村金融机构发放惠农贷款时,对申请借贷的农户进行风险评估,然后向符合条件的农户发放贷款。与此同时有借贷能力的农户也可以自主决定是否借贷以及实际借贷数额。农户收入是决定家庭资本水平的主要因素,由于农户从亲戚朋友处获得的借款也构成了农户特定时点中现金存量的一部分,因此也考虑在内。由于并非所有达到农村金融机构贷款发放条件的农户均有贷款需求,是否参与贷款是农户的自愿选择行为,因此农户是否有贷款需求、贷款需求的数量也需要综合考虑在内。此外,文中还加入了一些控制变量,微观层面有农户的家庭人口规模、农户劳动力质量、农户对家庭收入的满意度,宏观层面有农户所在村庄的农业收入和工业收入。控制变量的加入有助于提高模型的现实拟合度。

基于上述分析,运用Probit模型来估计决定家庭贷款行为的驱动变量(forcing variable)和借贷概率。建立的Probit模型如下所示:

| $ {p_i} = {P_r}\left( {{B_i} = 1\left| {{Z_i}} \right.,{Z_v}} \right) = {P_r}\left( {{\alpha _0} + {Z_i}{\alpha _1} + {u_i} > 0} \right) $ | (22) |

式(22)中,Pi为农户i的借贷概率;Bi=1表示农户i为被实际观测到的借贷户;向量Zi包括决定家庭在农村金融机构借贷能力的资本水平(家庭总收入和亲戚朋友处借款)、家庭决定借贷与否的影响因素(家庭是否有贷款需求和贷款需求数量)以及相关控制变量。其中,家庭总收入由经营性收入、工资性收入、财产性和转移性收入共同构成,其中经营性收入包括家庭种植业收入、养殖业收入、林业收入、家庭工业及服务业收入。基于式(22)的估计系数计算出农户的预期借贷概率

本文假设,当家庭借贷能力指标超过某一跳点a(0 < a < 1)时,农户会获得农村金融机构发放的惠农贷款。农户i成为处理组的选择行为变量bi由下面方程表示:

| $ {{\rm{b}}_{\rm{i}}} = 1\left( {{{\hat p}_i} \ge {\rm{a}}} \right) $ | (23) |

式(23)中,bi=1表示家庭i属于处理组(即进行惠农贷款),bi=0则表示农户i属于控制组(即不进行惠农贷款)。农户实际进行借贷的概率随其借贷能力

假设τ表示惠农贷款对农村贫困减缓或经济增长的因果效应,E(τ|

| $ \begin{array}{l} E\left( {\tau \left| {{{\hat p}_i} = a} \right.} \right) = \mathop {\lim }\limits_{e \to {0_ + }} E\left[ {\tau \left| {{b_i}\left( {a + e} \right) - {b_i}\left( {a - e} \right) = 1} \right.} \right] = \frac{{{{\hat \alpha }_{{{\rm{g}}_ + }}} - {{\hat \alpha }_{{{\rm{g}}_ - }}}}}{{{{\hat \alpha }_{{{\rm{b}}_ + }}} - {{\hat \alpha }_{{{\rm{b}}_ - }}}}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = \frac{{\mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ + }} E\left( {{g_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) - \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ - }} E\left( {{g_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right)}}{{\mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ + }} E\left( {{b_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) - \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ - }} E\left( {{b_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right)}} \end{array} $ | (24) |

式(24)中,

① 当农户i的借贷能力

| $ \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ + }} E\left( {{g_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \frac{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{g_i}{w_i}} }}{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{w_i}} }} $ | (25) |

| $ \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ - }} E\left( {{g_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \frac{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{g_i}\left( {1 - {w_i}} \right)} }}{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {\left( {1 - {w_i}} \right)} }} $ | (26) |

| $ \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ + }} E\left( {{b_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \frac{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{b_i}{w_i}} }}{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{w_i}} }} $ | (27) |

| $ \mathop {\lim }\limits_{\hat p \to {a_ - }} E\left( {{b_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \frac{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {{b_i}\left( {1 - {w_i}} \right)} }}{{\sum\nolimits_{i \in \Psi } {\left( {1 - {w_i}} \right)} }} $ | (28) |

式(25)~(28)中,变量wi=I(a≤

其次,式(24)的估计采用两步控制方程法来实现(Klaauw,2008)。第一步,通过标准Probit模型估计出农户i获得惠农贷款的概率:

| $ {\rm{E}}\left( {{{\rm{b}}_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \Pr \left( {{{\rm{b}}_{\rm{i}}} = 1\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) = \gamma \cdot 1\left( {{{\hat p}_i} \ge {\rm{a}}} \right) + {\rm{f}}\left( {{{\hat p}_i}} \right) $ | (29) |

式(29)中,γ表示农户借贷概率在临界点处的断点大小;f(

| $ {\rm{g}}\left( {{{\hat p}_i}} \right) = {\lambda _0} + {\lambda _1}{{\hat p}_i} + {\lambda _2}\hat p_i^2 + \left[ {{\lambda _3}\left( {{{\hat p}_i} - a} \right) + {\lambda _3}{{\left( {{{\hat p}_i} - a} \right)}^2}} \right] \cdot 1\left( {{{\hat p}_i} \ge a} \right) $ | (30) |

式(30)表示农户进行贷款(成为处理组)对其借贷能力的非线性影响。第二步,建立如下结果方程(outcome regression):

| $ {g_i} = {\beta _0} + {{\hat \tau }_0}E\left( {{b_i}\left| {{{\hat p}_i}} \right.} \right) + {X_i}{\beta _1} + k\left( {{{\hat p}_i}} \right) + {\varepsilon _i} $ | (31) |

式(31)中,向量Xi表示影响农户借贷能力的各项指标,k

由于普惠金融被视为一种可以实现包容性社会的重要机制,应以有效方式使金融服务惠及每一个人、每一个群体,尤其是弱势群体(王曙光,2014),重在消除贫困,实现社会公平和促进经济增长。因此,普惠金融在最初的发展中,就将银行信贷的可获得性作为重点关注的指标。随着普惠金融的深化,评价视角虽不断拓宽,如Mandira Sarma(2011)通过银行渗透度、金融服务可利用性和使用状况来评价世界各国的普惠金融发展状况,但在世界银行扶贫小组和中国普惠金融工作组对中国普惠金融开展状况的评价中,农户是否获得了银行贷款仍是重要的评价指标之一。一些国际组织如国际货币基金组织(IMF)、普惠金融联盟(AFI)、芬玛克信托(Fin Mark Trust)在研究设计普惠金融指标时,均将正规金融服务的可获得性作为重要指标。2013年普惠金融全球合作伙伴(GPFI)在G20框架下制定了更加完善的普惠金融指标体系,由金融服务使用情况、金融服务可获定性和金融产品与服务质量三方面的指标构成(焦瑾璞,2014)。考虑到指标的代表性与数据的可得性,本文中运用农户是否获得过正规农村金融机构的惠农贷款为衡量指标,即“农户信贷可获得性”来衡量农村普惠金融的惠及程度。

关于绝对贫困的测度指标,文中选取村庄中的贫困人口数量与农户所在家庭的恩格尔系数来衡量。其中,根据我国2012年人均收入2300元/年的农村地区贫困标准,计算并统计出每个村庄中的年人均可支配收入低于或等于2300元的人口数量,以此作为村庄中贫困人口数量的衡量指标;恩格尔系数为农户所在家庭的食品支出占家庭生活消费现金支出的比重,反映了农户家庭为维持身体健康或最低的生存需求而进行的必要的购买和消费。另外需要说明的是,在分析贷款对减贫的影响时,将政府是否认定某农户为贫困户作为虚拟变量引入模型,以控制政府行为对减贫的影响,该数据由村干部提供,若农户被评为贫困户,赋值为1,否则赋值0。

关于相对贫困的测度指标,文中采用村庄基尼系数。基尼系数通过计算居民的收入平均差距对收入总体期望均值偏离的相对程度,给出了反映居民之间贫富差异程度的数量界线,可以比较客观、直观的反应居民内部收入分配的不平等程度以及贫困程度。文中采用的基尼系数的计算公式如下(李实,2002):

| $ g = \frac{1}{{2{n^2}\mu }}\sum\limits_{j = 1}^n {\sum\limits_{i = 1}^n {\left| {{y_j} - {y_i}} \right|} } $ | (32) |

其中,n为样本数量,μ为收入均值,|yj-yi|代表任何一对农户个体j和i收入差的绝对值,g为基尼系数。

需要说明的是,在文中以村庄为单位计算每个村的基尼系数,这样做的好处是:一是可以体现村庄之间的差异性,增大数据容量;二是以村庄为整体可以很好的消除区域因素的影响,村庄内部的居民所面临的外部市场环境、政策制度环境可以认为几乎是一致的,在区域内更有助于对比分析由惠农贷款的差距引起的贫困程度变化,通过对基尼系数的分类计算,使其在运用于本文实证分析的同时,具有更为合理的现实解释意义。

(二) 变量与数据说明本文所用的数据来自西北大学中国西部经济发展研究中心2012年的调研数据,该调研覆盖了我国东、中、西部的27个省(市、自治区),采用分层抽样方法共计对517个村庄、6070户农户进行了问卷调研,调查员通过入户访谈的方式完成问卷,经整理统计共收回问卷4978份,回收率为82%,研究过程中,对问卷中出现的部分缺失数据进行了插值处理,并对问卷中可能出现的极端值进行了winsorize缩尾处理,然后根据本文研究需要,共筛选出有效农户问卷4023份。有效问卷的省域分布情况见表 1。

| 表 1 有效问卷省域分布情况 |

表 3中的模型(1)、(2)、(3)、(4)分别显示了全样本数据、东部地区、中部地区和西部地区的probit模型估计结果。在回归模型中,由农户家庭总收入和亲戚朋友处借款构成的农户现有资本水平是本文最为关注的变量,并对其余控制变量予以讨论。

| 表 3 Probit模型估计结果 |

模型(1)、(2)、(3)、(4)的回归结果均显示,农户收入水平越高,越有可能获得农村金融机构的惠农贷款,且除模型(2)中东部地区在10%的显著水平通过检验外,其余模型均通过了1%的显著性检验。农户在亲戚朋友处的借款变量loanjk对农户惠农贷款获得性的影响显著为正,在模型(1)、(2)和(4)中通过了1%的显著性检验,在模型(3)中通过了5%的显著性检验。农户从亲戚朋友处获得借款后,一是确实可以提高农户现有的资金实力,二是由于农村金融机构对农户的资金来源并不知情,该借款也可以构成抵押的一部分,故有助于贷款能力的提高。上述结果表明,农村金融机构在普惠支农的过程中,会表现出资本“嫌贫爱富”的本质一面,同时在市场经济中,农村金融机构出于风险控制和可持续发展的经营原则,在发放贷款时需要农户提供足额的抵押品,部分贫困农户被排斥在外,这无疑为惠农贷款的发放设立了门槛,而农村中较为富裕的中高收入农户才更容易享有普惠金融的权利。农户对惠农贷款的需求变量lndemand也显著促进了惠农贷款的可得性,除模型(3)在5%的置信水平上显著外,其余模型均显著通过了1%的显著性检验。惠农贷款的发放是双向选择的过程,农户是否主动申请是获取贷款的前提。

| 表 2 变量定义与描述 |

在模型(1)中,也即在全国范围的数据回归中,余下控制变量的回归结果均在5%或1%的置信水平上通过了显著性检验。其中,农户劳动力质量medu有助于惠农贷款的获得,原因是接受过更多教育的农户一方面思想观念先进,能够了解和运用国家的惠农支农政策,另一方面体现了较高的人力资本水平,有着相对高的创收能力;家庭人口规模popu显著促进了惠农贷款的获得,在农村地区,家庭人口多意味着家族人丁兴旺,家庭成员之间互相帮扶,更容易体现出较强的资金实力和借贷能力;农户对自身的收入满意度指标satisfy和农贷的可获得性显著负相关,表明农户对自身的收入水平越满意,越无贷款需求;村庄的农业总产值lnnongye与农户惠农贷款显著正相关,反映出农村金融机构发放的惠农贷款确实应用在了农业领域;村庄的工业总产值lngongye与农户惠农贷款显著负相关,同样表明农村金融机构对惠农贷款的用途进行了严格把关,用在了农业而非工业上。在模型(2)、(3)、(4)中,部分控制变量的影响变得不显著,原因是在特定的区域内,惠农贷款不再受到上述控制变量的显著影响,尽管如此,部分通过显著性检验的控制变量的影响方向仍与模型(1)一致。

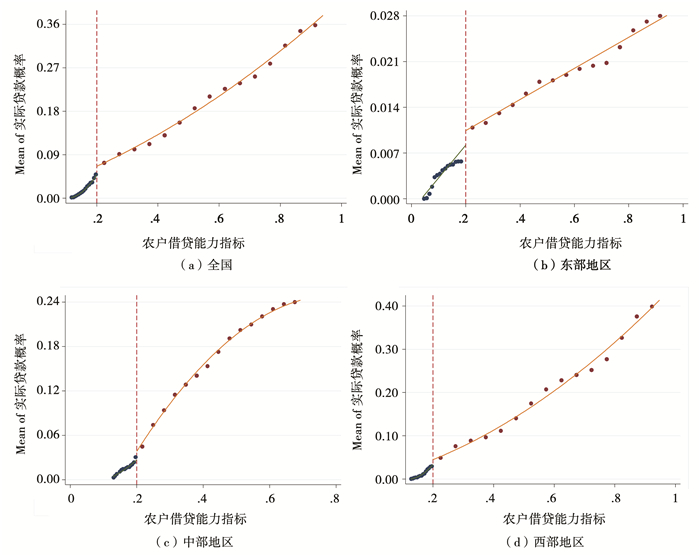

(二) 断点回归模型识别运用probit模型预测出农户的借贷能力指标

|

图 1 农户实际借贷概率与借贷能力指标的关系 |

根据图 1,在临界点

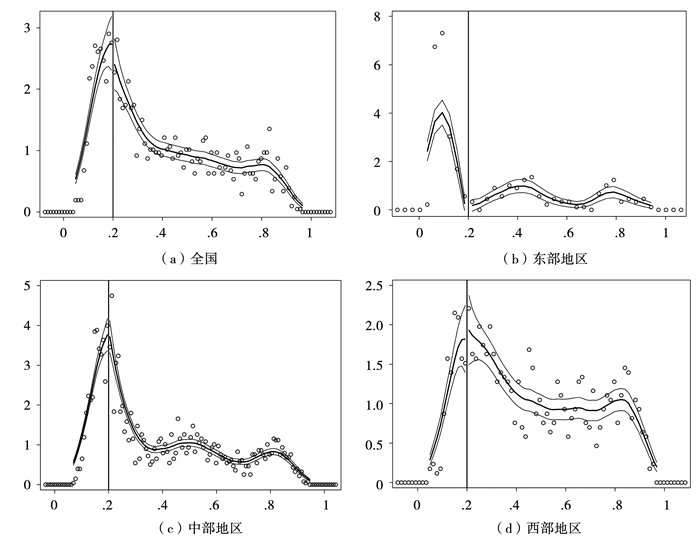

判断断点回归方法有效性的另外一个识别条件是经济个体不能够完全操纵或控制驱动变量。可以通过密度检验法来验证驱动变量的连续性(Mccrary,2007)。密度检验法的基本原理为,在临界点左右,驱动变量的密度函数没有发生明显的跳跃,即表明经济个体对驱动变量没有完美的控制,局域内样本可以被看作是满足近似随机分布的拟自然实验环境。图 2中的四幅图分别列出了全国地区、东部地区、中部地区和西部地区的农户借贷能力指标密度函数分布图。

|

图 2 农户借贷能力指标的密度函数图 |

根据图 2,农户借贷能力指标

综上,本文所构建的模型符合模糊断点回归的前提假设,可以据此进行普惠金融与贫困减缓和农村经济增长之间的因果推断。

(三) 普惠金融、贫困减缓与农村经济增长表 4、表 5、表 6和表 7分别显示了普惠金融与农村贫困人口、农户恩格尔系数、基尼系数和农村GDP的断点回归估计结果。为了控制政府行为对减贫的影响,回归中将政府是否认定某农户为贫困户作为虚拟变量引入模型,用poor表示。断点回归估计通常采用局部线性回归方法,即不选用全样本,而是选用一定带宽内的样本进行估计①,最优带宽的选取参照Imbens and Kalyanaraman提供的方法,并选取临近最优带宽的样本范围进行多次估计(Imbens and Kalyanaraman, 2009)。文中报告了选择不同带宽时所对应的不同局域估计值,其中lwald表示最优带宽对应的局域估计值,lwald50表示最优带宽的一半所对应的局域估计值,lwald200表示最优带宽的一倍所对应的局域估计值。

① 带宽决定了局域样本范围的选取,以断点为中点,带宽为半径,可以将断点左右两侧的样本分为对照组和处理组。断点回归方法分别对两侧样本进行局域核密度估计,然后对比计算样本接受处理后对结果变量的净影响,本质是对断点周围局部效应的一个估计。

| 表 4 普惠金融与农村贫困人口的断点回归估计结果 |

| 表 5 普惠金融与农户恩格尔系数的断点回归估计结果 |

| 表 6 普惠金融与农村基尼系数的断点回归估计结果 |

| 表 7 普惠金融与农村GDP的断点回归估计结果 |

表 4中普惠金融的回归系数均为负值,表明普惠金融有助于农村地区贫困人口的下降。在全国地区的回归结果中,默认带宽下,1单位普惠金融的增加可以显著带来0.606单位贫困人口的减少,在0.5倍带宽下可以显著引起1.147单位贫困人口的减少。东部地区的减贫效应更加明显,在默认带宽下,1单位普惠金融的增加可以显著带来3.477单位贫困人口的减少,在2倍带宽下显著引起4.256单位贫困人口的减少。中部地区的回归结果在0.5倍带宽下的影响系数为-0.307。西部地区的回归结果在默认带宽和0.5倍带宽下通过了显著性检验,影响系数分别为-0.352和-0.575。4个模型在其余带宽下的影响系数虽没有通过显著性检验,但影响方向均为负向影响。

恩格尔系数越高,表示农户食物支出占生活消费支出的比重越高,农户的绝对贫困程度也就越高,因此恩格尔系数的下降表示农户贫困程度的减少。根据表 5回归结果,发现不同模型的回归系数均为负,表明普惠金融有助于农户绝对贫困程度的减少。东、中、西部地区在2倍带宽下的回归系数均通过了5%的显著性检验,比较其系数,发现东部地区普惠金融的减贫效应最为明显,一单位普惠金融的增加可以引起0.341单位恩格尔系数的下降,西部地区和中部地区的影响系数相对较低,分别为0.075和0.060。

综合比较表 4和表 5,可以发现无论是全国地区,还是东、中、西部地区,普惠金融的普及均有助于降低农村地区的贫困人口数量与农户的恩格尔系数,认为普惠金融的发展有利于减缓农村地区的绝对贫困。

表 6的估计结果表明,在2倍带宽下,一单位普惠金融的增加可以使东部地区的基尼系数显著下降0.356个单位,中部地区的基尼系数显著下降0.044个单位。然而对于西部地区,普惠金融却引起了基尼系数的略微上升,影响系数为0.036,在2倍带宽下通过了10%的显著性检验。其余带宽下回归结果的影响方向也基本保持一致。全国范围内的影响系数没有通过显著性检验。

普惠金融降低了东部地区和中部地区的相对贫困,但是在西部地区,普惠金融却扩大了收入不平等。结合前文的理论分析,农村金融机构仅会选择有一定资金实力的农户作为发放惠农贷款的对象。而根据国家统计局贫困监测数据,我国西部地区的贫困相对严重,西部地区的贫困人口占到了全国贫困人口的66%,在我国现有的592个国家级贫困县中,西部地区有375个县,占到了全国贫困县总量的63.3%,而收入低的群体更容易受到金融抑制(Kempson et al., 1999)。上述分析结果反映了这样一个事实,相对于东部和中部地区,西部地区农户的平均资金水平偏低,在初始资本水平不足与农村金融机构“嫌贫爱富”本性的双重约束下,惠农贷款仅仅惠及到了农村中相对富裕的农户,而贫穷农户并未能享有平等的金融权利,财富增长缓慢,农村金融市场存在的这种金融抑制现象进一步加剧了农村贫富两极分化,在文中表现为西部地区基尼系数的扩大。上述结论与表 5中普惠金融对西部地区农户恩格尔系数下降的影响程度最低的结果相吻合。而对于经济相对较为发达的东、中部地区,农村金融抑制现象得到缓解,则缘于农户资本水平和收入水平的普遍提高,该区域内大量农户均可满足农村金融机构的门槛条件而获得惠农贷款,因而总体表现出了缩小收入不平等和减缓相对贫困的趋势。全国地区的估计结果受到东中部地区样本与西部地区样本不同方向的影响,没有得出通过显著性检验的有力结论。

根据表 7,普惠金融的发展显著促进了东部地区的农村经济增长,对中部地区农村经济增长的影响不显著,对西部地区农村经济增长有抑制作用。全国范围内的估计结果没有通过显著性检验。引起上述区域间回归结果不同的原因主要有以下两点:一是我国东、中、西部农村金融市场的完善程度不同。东部地区的农村金融效率总体要高于中、西部地区(丁志国等,2012;黎翠梅等,2012),东部地区的农村金融市场相对完善和发达,有着较高的资本配置效率,从而形成了金融发展与经济增长的良性循环;中部地区居中,普惠金融对经济增长的促进效用尚未显现,而对于西部地区,金融市场相对落后,农村金融发展过程中存在的一些资源配置效率低下问题、道德风险问题和寻租问题等尚未得到完全解决,表现为抑制了经济增长;二是我国中、西部农村地区表现出的金融抑制现象更为严重,金融抑制现象在欠发达省份表现得更为明显(王小华等,2014),西部地区的大多数农户具有较为强烈的信贷需求和愿望,但农户在正规信贷市场上普遍面临着信贷约束(徐璋勇、杨贺,2014),而大量证据表明,金融抑制与经济增长之间存在负相关关系(Fry,1993;Agarwala,1983)。

综上,普惠金融的发展可以显著减少我国农村地区的贫困人口数量,显著降低农户的恩格尔系数,对于绝对贫困的减缓成效显著;普惠金融的发展促进了东部地区和中部地区基尼系数的下降,但增加了西部地区的基尼系数,说明普惠金融在东部和中部地区可以使多数农户受益,有助于减缓相对贫困,而在西部地区普惠金融的受益者局限于较高收入农户,金融抑制问题仍然突出;普惠金融的发展促进了东部地区的经济增长,对中部地区经济增长无影响,而对西部地区的经济增长具有抑制作用,究其原因在于我国中、西部地区尚未形成普惠金融促进农村经济发展的良性市场环境。

五、结论与政策启示本文利用全国27省份517个村庄的4023户农户微观调研数据,使用模糊断点回归方法,对农村普惠金融的贫困减缓效应和经济增长效应进行了实证检验。研究结论如下:农村普惠金融的发展在减缓贫困、促进经济增长方面存在着较为明显的区域差异性。农村普惠金融在东部地区的发展,不仅有助于降低绝对贫困和相对贫困水平,还有效的促进了经济增长;而在中部地区,农村普惠金融的发展虽然有利于降低绝对贫困水平和相对贫困水平,但对于经济增长的促进效用并不明显;在西部地区,农村普惠金融的发展虽有利于绝对贫困水平的下降,但却增加了相对贫困,并对经济增长存在一定的抑制作用。

以上结论验证了普惠金融是重要的扶贫脱贫工具,在精准扶贫过程中要持续发挥金融扶贫的引领作用和助推作用。同时,也从一定程度验证了逐利的金融资本“嫌贫爱富”的现象,在西部地区贫困更重,相对于东中部地区,西部有更多的贫穷农户由于缺乏抵押品而难以获得贷款,导致注重效率的金融资本在配给上更倾向于富裕农户,仅使部分富裕农户受益,结果使得普惠金融对富裕农户的增收效应要远大于对贫穷农户的扶贫效应,表现为西部地区农户相对贫困的增加,对农村经济增长的作用也将是十分有限和难以持续的,上述分析表明我国农村普惠金融的实施仍然存在着严重的目标偏离问题,尤其在西部地区。基于此,本文认为在金融扶贫过程中,普惠金融战略的实施及政策制定要充分考虑到我国区域经济发展的差异性,协调均衡以全方位增强普惠金融在农村地区的覆盖面。具体来说,要注意以下几个方面:

第一,持续改革和深化农村金融体系。一是进一步发展针对我国农村地区的普惠金融服务,促进农村地区的金融深化,使每位农民都能享有平等的金融权利,并能够针对部分初始财富低的农户降低借贷门槛,展开低息贷款,实现金融扶贫;二是持续发展新型农村金融机构,引导和鼓励民间资金积极参与,增加农村金融供给,拓宽农户融资渠道;三是将非正规金融、农村互联网金融逐步纳入到统一的监管框架下,严格管控其经营风险,同时辅以政策引导,以期能够培育出自下而上的适合我国国情的内生性农村金融制度,更大限度的满足所有农户的融资需求。

第二,要持续提高农村金融扶贫的精准性和有效性。无论是对我国农村地区贫困户的减少,还是贫困人口的减少,普惠金融都功不可没。由于多数贫困农户具有文化程度低、劳动技能弱、初始资本低的特点,因此农村金融机构一方面要勇于承担起金融精准扶贫的战略重任,另一方面要积极创新金融产品,实现自身可持续发展与支农目标间的平衡。为此,一是各金融机构要在农村地区,特别是贫困地区加大普及金融知识的力度,使贫困农户全面了解国家的金融扶贫政策与信贷条件,积极创造与诱发金融需求;二是要找出并分析贫困村、贫困农户致贫的根源,采取多样化并有针对性的金融扶贫路径与金融产品,提高普惠金融扶贫的精准性和政策的有效性;三是要结合当地实际,积极探索多种形式的扶贫贷款方式,充分发挥支农贷款“四两拨千斤”作用,在有效控制风险的同时,达到“授之以渔”的目标;四是要克服以资产抵押为核心的传统信用评估模式,积极探索并建立针对贫困农户的信用评价体系,并适度降低贷款门槛,扩大金融服务的受惠面。

第三,重视普惠金融减贫效应发挥的环境建设。农村普惠金融减贫效应与经济增长效应的有效发挥,与健全完善的农村金融市场环境密不可分。因此,加强农村金融市场环境建设是提高普惠金融减贫效应与促进区域经济增长的基础,这对中、西部地区来说尤为重要。为此,一是积极优化农村产业布局,改善农村经济结构,推动农村经济的稳健发展,为农村金融机构的可持续发展提供良好环境;二是普惠金融要与农村地区,特别是贫困地区的特色产业培育相相结合,以金融撬动产业发展,以产业发展提高金融机构发展实力,形成产业发展与金融机构发展的良性循环,提高区域经济增长水平;三是推动农村金融生态建设,如提高政务服务质量和效率、提高中介机构如律师事务所、评级机构、担保机构等的专业化服务水平和规模、加强与金融支农相关的风险补偿措施、税收优惠、财政贴息等相关规章制度的建设,为农村普惠金融发展提供良好外部环境。

第四,农村金融体制改革中仍要重视政策性金融功能的发挥。通过政策性金融,特别是其中的开发性金融改善贫困地区的基本交通条件及与外部联系的信息通道,通过技能培训提高贫困地区农户及劳动力脱贫的能力,通过教育支持提高人力资本积累以隔断贫困的代际传递等。通过增加现有政策性金融机构在部分地区的业务范围,以及建立由政府主导的扶贫信贷机构等方式来推进农村普惠金融的发展,形成由政策性金融机构向贫困农户发放低息、免息贷款以及财政补贴的长效机制,不断扩大政策性信贷对贫困地区及贫困农户的覆盖面。

| [] |

常建新、姚慧琴,

2015, “陕西省农户金融抑制与福利损失——基于2007-2012年6000户农户调研数据的实证分析”, 《西北大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 65-71 页。 |

| [] |

丁志国、徐德财、赵晶,

2012, “农村金融有效促进了我国农村经济发展吗”, 《农业经济问题》, 第 9 期, 第 52-59 页。 |

| [] |

丁志国、张洋、覃朝晖,

2016, “中国农村金融发展的路径选择与政策效果”, 《农业经济问题》, 第 1 期, 第 68-75 页。 |

| [] |

焦瑾璞,

2014, “我国普惠金融现状及未来发展”, 《金融电子化》, 第 11 期, 第 15-17 页。 |

| [] |

黎翠梅、曹建珍,

2012, “中国农村金融效率区域差异的动态分析与综合评价”, 《农业技术经济》, 第 3 期, 第 4-12 页。 |

| [] |

李庆海、李锐、汪三贵,

2012, “农户信贷配给及其福利损失——基于面板数据的分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 8 期, 第 35-48 页。 |

| [] |

李实,

2002, “对基尼系数估算与分解的进一步说明——对陈宗胜教授评论的再答复”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 84-87 页。 |

| [] |

刘纯彬、桑铁柱,

2010, “农村金融发展与农村收入分配:理论与证据”, 《上海经济研究》, 第 12 期, 第 37-46 页。 |

| [] |

吕勇斌、张琳、王正,

2012, “中国农村金融发展的区域差异性分析”, 《统计与决策》, 第 19 期, 第 111-115 页。 |

| [] |

吕勇斌、赵培培,

2014, “我国农村金融发展与反贫困绩效:基于2003-2010年的经验证据”, 《农业经济问题》, 第 1 期, 第 54-60 页。 |

| [] |

孟兆娟、张乐柱,

2014, “金融发展影响收入分配'门槛效应'的实证检验”, 《统计与决策》, 第 7 期, 第 102-105 页。 |

| [] |

孙玉奎、周诺亚、李丕东,

2014, “农村金融发展对农村居民收入的影响研究”, 《统计研究》, 第 11 期, 第 90-95 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2014.11.012 |

| [] |

田杰、陶建平,

2012, “农村金融密度对农村经济增长的影响——来自我国1883个县(市)面板数据的实证研究”, 《经济经纬》, 第 1 期, 第 108-111 页。 |

| [] |

王婧磊,

2012, “中国农村金融发展与农民收入的关系”, 《经济研究导刊》, 第 35 期, 第 27-29 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2012.35.012 |

| [] |

王曙光,

2014, “普惠金融——中国农村金融重建中的制度创新与法律框架”, 《中国城市金融》, 第 4 期, 第 80 页。 |

| [] |

王小华、温涛、王定祥,

2014, “县域农村金融抑制与农民收入内部不平等”, 《经济科学》, 第 2 期, 第 44-54 页。 |

| [] |

武丽娟、徐璋勇,

2016, “支农贷款影响农户收入增长的路径分析——基于2126户调研的微观数据”, 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 94-104 页。 |

| [] |

星焱,

2016, “普惠金融:一个基本理论框架”, 《国际金融研究》, 第 9 期, 第 21-37 页。 |

| [] |

余静文、王春超,

2011, “新'拟随机实验'方法的兴起——断点回归及其在经济学中的应用”, 《经济学动态》, 第 2 期, 第 125-131 页。 |

| [] |

余新平、熊皛白、熊德平,

2010, “中国农村金融发展与农民收入增长”, 《中国农村经济》, 第 6 期, 第 77-86 页。 |

| [] |

张兵、刘丹、郑斌,

2013, “农村金融发展缓解了农村居民内部收入差距吗?——基于中国省级数据的面板门槛回归模型分析”, 《中国农村观察》, 第 3 期, 第 19-29 页。 |

| [] |

张敬石、郭沛,

2011, “中国农村金融发展对农村内部收入差距的影响——基于VAR模型的分析”, 《农业技术经济》, 第 1 期, 第 34-41 页。 |

| [] |

赵洪丹,

2011, “中国农村金融发展与农村经济发展的关系——基于1978-2009年数据的实证研究”, 《经济学家》, 第 11 期, 第 58-63 页。 |

| [] |

郑中华、特日文,

2014, “中国三元金融结构与普惠金融体系建设”, 《宏观经济研究》, 第 7 期, 第 51-57 页。 |

| [] |

师荣蓉、徐璋勇、赵彦嘉,

2013, “金融减贫的门槛效应及其实证检验——基于中国西部省际面板数据的研究”, 《中国软科学》, 第 3 期, 第 32-41 页。 |

| [] |

徐璋勇、杨贺,

2014, “农户信贷行为倾向及其影响因素分析——基于西部11省(区)1664户农户的调查”, 《中国软科学》, 第 3 期, 第 45-56 页。 |

| [] |

Abate G. T., Rashid S., Borzaga C. and Getnet K., 2016, "Rural Finance and Agricultural Technology Adoption in Ethiopia:Does the Institutional Design of Lending Organizations Matter?". World Development, 84, 235–253.

DOI:10.1016/j.worlddev.2016.03.003 |

| [] |

Agarwala R., 1983, "Price distortions and growth in developing countries". World Bank Staff wariing paper, 575.

|

| [] |

Anzoategui D., Demirgü-Kunt A. and Pería M. S. M., 2014, "Remittances and Financial Inclusion:Evidence from El Salvador". World Development, 54(1), 338–349.

|

| [] |

Craven P., Wahba G., 1979, "Smoothing noisy data with spline functions". Numerische Mathematik, 31(4), 377–403.

|

| [] |

Dupas P., Robinson J., 2013, "Savings Constraints and Microenterprise Development:Evidence from a Field Experiment in Kenya". American Economic Journal Applied Economics, 5(1), 163–192.

DOI:10.1257/app.5.1.163 |

| [] |

Fry M. J., 1993, "Financial Repression and Economic Growth". Journal of Development Economics, 39(1), 5–30.

|

| [] |

Giuliano M., Ruiz-Arranz P., 2009, "Remittances, financial development, and growth". Journal of Development Economics, 90(1), 144–152.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2008.10.005 |

| [] |

Hahn J., P. Todd and Wilbert V. D. K., 2001, "Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design". Econometrica, 69(1), 201–209.

DOI:10.1111/ecta.2001.69.issue-1 |

| [] |

Imbens G. W., Lemieux T., 2007, "Regression discontinuity designs:A guide to practice". Journal of Econometrics, 142(2), 615–635.

|

| [] |

Imbens G., Kalyanaraman K., 2009, "Optimal Bandwidth Choice for the Regression Discontinuity Estimator". Review of Economic Studies, 79(14726), 933–959.

|

| [] |

Kablana A. S. K., Chhikara K. S., 2013, "A Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth". Management & Labour Studies, 38(1-2), 103–133.

|

| [] |

Kempson E., C. Whyley and Foundation J. R., 1999, "Kept out or opted out? Understanding and combating financial exclusion". Understanding and, 69(1), 201–209.

|

| [] |

Klaauw W. V. D., 2008, "Breaking the link between poverty and low student achievement". Journal of Econometrics, 142(2), 731–756.

DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.007 |

| [] |

Lee D. S., 2008, "Randomized experiments from non-random selection in U.S. House elections". Journal of Econometrics, 142(2), 675–697.

DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.004 |

| [] |

Mccrary J., 2007, "Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design:A density test". Journal of Econometrics, 142(2), 698–714.

|

| [] |

Sarma M., Pais J., 2011, "Financial inclusion and development". Journal of international development, 23(5), 613–628.

DOI:10.1002/jid.v23.5 |

| [] |

Tirole J., 2006, "The Theory of Corporate Finance". Jean Tirole, 76(4), 1461–1467.

|