党的十八大以来,习近平总书记在多个场合阐述绿色发展理念,多次强调“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”“我们既要绿水青山,也要金山银山”。中共十九大报告更是明确提出,“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”,同时要求“强化排污者责任”。习近平总书记的系列讲话和十九大明确了新时代中国特色社会主义生态文明建设的原则和目标,强调了政府、企业、社会组织和公众共同担当环保责任的重要性。在新时代的环境治理体系中,企业是重要主体;另一方面,我们必须清醒地认识到,对企业主体而言,经济绩效通常是明确和直接的,而环保绩效常常相对模糊和间接的。因此,虽然有理论认为环保规制水平决定了企业环保行为,但现实是类似的环保制度下企业的环保行为和绩效存在显著差异。在企业与政府环保部门之间高度的信息不对称难以消除的现实下,我们认为应特别重视企业的环保担当,因为企业的环保担当而不是环保形象是建设美丽中国的内在动力和可持续力量。

近年来,人民日报、新华日报、求是等权威媒体多次发声,强调行为主体要有环保担当。学术界虽然对企业环保行为和绩效多有研究,但鲜有文献区分企业的环保担当、环保形象或环保绩效,自然地,也缺乏对同一制度背景下企业的环保担当差异及其理论机理的研究。一些学者就企业环保行为对财务绩效(Lins et al., 2017;Gilley et al., 2000)、组织设计(Russo and Harrison, 2005)以及经理薪酬等(Lewis et al., 2017)的影响进行了研究,但对于什么情境下企业会主动进行环保投入,富有责任担当研究不足。制度理论认为,企业进行环保治污是迫于外部的制度压力而非内在的经济激励。基于此,一些研究以环境政策为切入口,分析了我国不同区域、行业和时期的环保规制强度对环保绩效的影响(李永友、沈坤荣,2008;胡珺等,2017)。而另外一些研究预先假定环保规制强度与企业环保治污正向关系,进而关注“减排”可能带来的生产效率、技术创新以及产业竞争力的损失与提升问题(沈能,2012;De Marchi,2012;张成等,2011)。总的来说,这些研究强调了政府环保制度在改善企业环保绩效上有突出作用,但也忽略了两方面问题。

首先,尽管上述研究分析了不同环保规制强度(如不同省份、行业、时期)对环保效率的影响,但对同一规制强度下企业层面的环保行为差异缺乏有力解释。换言之,现有研究强调了外部制度压力的作用,但选择性忽视了异质企业对同质的外部制度压力做出了不同反应(Oliver,1991;Scott and Davis, 2015)的事实和理论机制。一方面,不同企业感知的制度压力(含强制压力、规范压力、模仿压力)存在差异(李新春等,2016),是企业感知的制度压力而不是制度本身影响了企业战略选择;另一方面,不同企业常常主动选择了不同战略去应对制度压力,即企业的环保担当差异明显。比如,王俊豪、李云雁(2009)对浙江纺织行业的调查研究发现,面对相同的环境管制,有的企业采用“主动型”环境战略,有的则采取“防御型”;在环境管制趋强时,“主动型”企业更倾向于改进绿色工艺或开发绿色产品。叶强生、武亚军(2010)的研究发现,与民营企业相比,国有企业更愿意将遵守环境政策法规作为其环境战略的出发点。因此,究竟哪些关键因素影响了企业对外部制度压力的不同反应成为非常重要的理论问题,但迄今为止学术界对此知之甚少(Thornton et al., 2012);就企业环保行为而言,阐明影响企业环保担当差异不仅有助于理解环保政策的微观作用机理,也有助于优化未来环保实践。

其次,以往文献讨论的环境制度多局限于政府环境政策,忽略了其他环境制度的作用。实际上,环境制度可归纳划分命令—控制、市场激励与信息披露三种类型(李永友、沈坤荣,2008),而政府的环境政策只是其中第一种,还应有市场和中间组织的环境制度。那么,影响企业环保担当的环境制度中,只有政府政策在起作用吗?市场和中间组织是否具有显著的影响?更进一步地,如果市场也有显著作用,在对企业的环境规制中,市场和政府之间究竟是怎样的关系——市场能否替代政府的作用?或两者具有协同作用?抑或两者独立发挥作用?这些问题在现有研究中还没有很好的回答。

带着上述问题,本文结合30个省市的工业污染数据和全国私营企业调查的制造企业数据,对我国民营企业的制度嵌入与环保担当的关系进行了实证研究。我们认为,企业对环保制度的差异反应与其在制度中的嵌入水平有关,而当前阶段影响企业环保担当的主要制度嵌入包括政治嵌入、国际市场嵌入和行业(协会)嵌入;我们实证检验了三类制度嵌入对企业环保担当的影响,并在交互分析探讨了企业的政治嵌入和市场嵌入的相互影响。

二、理论基础与研究假设现有文献对环保制度进行了较充分的讨论,指出其既包括惩罚制度如污染收费制、污染罚款制度(刘凤良、吕志华,2009;沈红波等,2012),也包括激励制度如减排补贴制度(张红凤,2009);既有正式制度安排如排污权交易、环保贷款制度,也有非正式约束如绿色消费(Berrone et al., 2013)。从制度建设本身来看,环保制度已经较为完善;但从现实实践来看,一方面生态环境保护总体形势较为严峻,另一方面,中国民营企业呈现出异质的环保担当,这显示出企业的环保制度嵌入程度不同,从而做出了不同的反应(Oliver,1991;Miller et al., 2013)。因此,我们认为异质的环保制度嵌入是中国民营企业环保担当差异的关键影响因素。

嵌入性是新经济社会学的一个概念。Granovetter(1985)认为经济行为是嵌入社会关系网络之中的,因此他说“嵌入性”是一种“关系嵌入性”。不过,关系嵌入性只是众多嵌入类别的一种,Zukin and DiMaggio(1990)进一步区分出认知嵌入性、文化嵌入性和政治嵌入性。其中,政治嵌入尽管也涵盖结构意义上的关系嵌入,但主要是指政治制度嵌入。需要指出的是,各种嵌入之间往往是相互关联、渗透的,纯粹单一的嵌入形式并不存在。从本质上讲,Zukin and DiMaggio(1990)的“政治嵌入”不过是对制度嵌入的一种狭隘理解,严格意义上的制度嵌入至少应包含市场和第三方中间组织中的制度规范。实际上,这也更切合North(1998)和Scott(2015)对制度的定义:前者认为制度是人所设计用于调节人们间互动的规范,后者指出制度是来源于政府、行业协会、专业组织等制定的权威政策、法律和规则。那么,制度嵌入则是人的选择行为受到所嵌入其中的制度(包括政府、市场和中间组织)的约束(Nee and Ingram, 1998)。从这个意义上讲,制度对个体或组织的影响差异源于个人或组织在制度中嵌入程度差异;个人或组织在制度中嵌入程度越高,其行为受到制度的影响就越大。

就环境保护而言,影响中国企业环保担当的外部制度主要来源于政府、市场和中间组织。考虑到国内市场的制度基础较为薄弱,难以对企业污染行为进行有效规制,而中国企业的国际市场嵌入的约束较强,本文只考虑国际市场。中间组织方面,尽管我国中间组织的种类很多,考虑到其他社会组织在我国的发育程度很低,本文聚焦考察行业协会。在操作上,我们认为企业与环保规制来源主体之间的关系反映了其在环保制度中的嵌入水平;对应地,本文将这种关系分别表述为政治嵌入(企业与政府的关系)、全球市场嵌入(企业与国际市场的关系)和行业嵌入(企业与行业协会的关系)。

(一) 政治嵌入与民营企业环保担当众所周知,政府在我国企业的治污减排过程中发挥着举足轻重的作用。一般来说,各地环保部门受制于双重关系,例如地市环保局在横向上接受当地市政府的管辖,在纵向上还要接受省环保厅的领导。通常,中央政府确定总体减排目标,各级政府也设有单位GDP污染物排量、排放达标率等地区指标;环保部门制定和执行各种环保政策,协助地方和中央政府实现减排目标。值得注意的是,尽管地方环保部门接受上级职能监督机构的技术指导和相关指令,但中国政府的组织结构规定它接受地方政府的行政领导,后者控制着属地环保部门的财政预算、人员编制和晋升流动等;与上级职能监督机构相比,当地政府与属地环保局有着更密切直接的权威关系(周雪光、练宏,2011)。换句话说,各级政府(如各省政府)对当地环保绩效的影响要比比上一级环保职能部门(如国家环保部)大,不同的地方政府往往制定不同的减排目标,这是我国不同省份企业环保行为差异的重要原因之一。

理论上讲,各地区环保政策对区内的企业具有同等的法律或行政约束力。但事实上,各个企业的环保担当差异明显(陈家建、张琼文,2015)。我们认为,企业感受的环保规制压力与企业和政府的关系嵌入程度有关:企业与政府的关系嵌入(即政治嵌入)程度越高,受到环保规制的影响程度越大,其环保担当也就越好。一般而言,我国企业通过两种方式形成政治嵌入:经济上的股权和政治上的身份。前者主要是针对国有企业,后者是民营企业的主要的政治嵌入形式。

民营企业家的政党、政治身份对企业环保担当的促进体现在以下两方面。首先,从政府的角度讲,我国环境政策实施的一个主要特点是依赖自上而下的行政体系和动用财政资源,也涉及政府为使相关社会群体配合政府行动而采取的各种社会动员过程(荀丽丽、包智明,2007;周雪光、练宏,2011)。简单地说,这涉及两个层面的动员:政府体系内部的动员和政府对污染企业的社会动员。在两级动员体系中,政党、政治身份都使民营企业家充当着特殊的角色。第一,政府动员通常遵循“先易后难”、“先近后远”的原则,作为企业的代表,具有政党、政治身份民营企业家往往被优先或重点动员(Scherer and Palazzo, 2011)。第二,在社会动员中,政党、政治身份又使民营企业一定程度上扮演政府角色,动员其他企业进行“减排”。某种意义上讲,在政府与“政治”民营企业家的关系中,政府并不是通常想象的单纯的行政管理者(Luo,2006;Zhang et al., 2016)。总之,无论是被动员还是充当动员者,都会要求高政治嵌入的民营企业进行更多的环保治污投入,取得更好的环保绩效。

其次,从民营企业的角度讲,政治身份有利于民营企业家向当地政府反映环保政策诉求,甚至通过相关途径影响甚至亲自参与地方环保政策制定,这一定程度上也增加了他们遵守当地环保规制的意愿和积极性(张建君、张志学,2011;Shi et al., 2013)。当然,更重要的可能是政治身份增加了民营企业家遵守环保规制的收益和违反环保规制的成本。一般来讲,转型中的中国政府依然掌握着大量稀缺资源,而企业家的政党、政治身份有利于其从政府获得相关政策资源,也有利于民营企业在社会上获取合法性(张建君,2013)。如果民营企业违反环保规制,造成严重污染事件,将不仅仅意味着单纯环保处罚,企业家在当地积累的政治资本也可能遭受严重损失,通过政治身份为企业积累的合法性往往会消失的更快。因此,高政治嵌入的民营企业可能更愿意进行环保治污投入,改善环保绩效。

因为环保制度的主要通过直接提高企业环保治污投入(而非降低生产产量)来“控污减排”,本文主要从环保治污投入的角度来考量企业的环保担当。不少研究认为我国环保执法部门的目标并不是污染最小化,而是罚款或收费最大化,环保部门并不希望完全没有污染(李永友、沈坤荣,2008);有调查发现环保收费所订的标准过低,以至于许多企业情愿付费而不愿意治污。换句话说,政治嵌入可能会使民营企业迎合环保部门的偏好,通过缴纳环保费治污费这种间接投入的方式控制污。不过,就此得出政治嵌入无助于增加企业治污意愿还为时过早。如前文所述,各地环保目标不仅仅受属地或上级环保部门的影响,更由地方政府主导。然而,除了GDP最大化,地方政府也追求污染最小化,特别是在2006年《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》颁布之后,环保考核已经成为各级地方政府干部考核体系中的一个重要组成部分。综上所述,在以中央和地方政府为主导环保格局中,我国民营企业的政治嵌入提升了企业的环保担当,即不仅增加了企业的环保治污缴费,也促进了企业的环保治污投资。综上,本文提出假设1a和1b。

假设1a:民营企业(家)的政治嵌入程度越高,交纳的环保治污费越多。

假设1b:民营企业(家)的政治嵌入程度越高,环保治污投资越多。

(二) 市场嵌入与民营企业环保担当除了政府,市场作为一种制度安排也被认为是解决企业污染的有效机制,如排污权市场、引入环保产业等(原毅军、耿殿贺,2010)。不过,目前国内市场上的环保制度建设还处于起步阶段,因此,本文主要考察民营企业的国际市场嵌入对于其环保绩效的影响。通常,我国企业通过两种方式嵌入国际市场:外资股权与产品出口。外资股权主要针对外商独资企业或中外合资企业,产品出口才是民营企业嵌入国际市场的主要方式(Liu and Lu, 2014)。

从国际市场的角度看,一旦我国民营企业出口产品参与国际市场竞争,就必须遵守国际市场的环保制度规制(Attig et al., 2016)。就目前的情况看,国际市场的规则秩序主要是由欧美等发达国家主导。这意味着,在国际市场上,产品交易不仅仅受到价格机制影响,也受环保规制制约(Marano et al., 2017)。其中一个重要的例子就是ISO140001环境管理体系认证,它不仅是一个改善企业环保绩效的系统工具,而且是国际市场上的环保通行证。一个企业如果不通过ISO140001环境管理体系认证,无论其产品在价格和质量上有多大优势,都难以敲开发达国家的市场的大门。相反,企业如果加强环保治污投入,达到或持续提升环保标准,其产品便可在国际市场上通行无阻,甚至取得环保溢价。

从企业的角度讲,一旦企业出口产品,便进入了国外客户企业的绿色供应链管理体系(Green supply-chain management)(Srivastava,2007)。国际市场上的环保制度压力通过绿色供应链可以有效传递到我国出口企业(Marquis and Battilana, 2009)。在绿色采购、绿色制造、绿色审计等一系列的环保制度安排下,民营出口企业往往主动向国外客户披露污染信息,降低排污信息的不对称。在绿色审计中表现好的企业往往能够得到更高的采购价格或者更多的订单,而污染严重的企业可能面临失去订单的风险。综上所述,我们认为国际市场嵌入使得民营企业的环保担当受到强大的经济激励,有利于提升其排污信息的透明度,增加企业的环保缴费和环保治污投资,本文提出假设2a和2b。

假设2a:民营企业在全球市场中的嵌入程度越高,交纳的环保治污费越多。

假设2b:民营企业在全球市场中的嵌入程度越高,环保治污投资越多。

(三) 行业嵌入与民营企业环保担当作为影响企业行为的外部制度环境的重要组成部分,除政府和市场外,中间组织也对企业的环保担当具有显著的影响。中间组织具有多种形态,如战略联盟、企业集团、企业集群、行业协会、中介服务机构和其他非政府组织(齐东平,2005),但考虑到我国中介组织发育的现况和控污减排的研究情境,这里主要考察行业协会这种中间组织的作用。因为污染行为与行业密切相关,不同行业的污染物、污染程度也不尽相同。

我国行业协会或商会主要有两种来源:体制内产生和体制外形成。与体制内的行业协会不同,民间的行业协会通常遵循“自主办会”方针,实行会务自理,经费自筹等。值得注意的是,民间行业协会需遵守社会组织登记管理制度,并挂靠一个政府部门为主管单位或指导单位。从这个意义上讲,我国的行业协会都或多或少的具有半官方性,除了一般的治理和服务职能,也具有一定的参政职能。因此,总的来看,行业协会一方面服从“会员逻辑” (The Logic of Membership),建立合理的组织结构运作协会,提供合意的选择性激励以换取企业的支持;另一方面,行业协会服从“影响逻辑” (The Logic of Influence),通过为政府提供信息、合作及协助,进而可以对政府决策施加一定的影响。从这个意义上讲,行业协会对会员企业的环境污染行为的约束是渗透在其职能之中的(陈贵梧等,2017)。

一方面,行业协会是一种约束性的制度安排,通过形成行内共同遵守行业标准和规范来约束企业行为。就控污减排而言,行业协会可以根据本行业特征对企业行为做出更为细致和更严格的规定。这是因为,国家环保规制为了保证普适性,对污染物成份和标准的界定都比较粗糙,缺乏行业针对性,而行业协会的环保规制正好与国家环保政策形成互补。

另一方面,行业协会可以改变会员企业污染行为的成本收益曲线。行业协会功能的多元性有利于加强其在会员企业中的强制力量:如果会员企业在排污问题上违反会规,将有可能影响其在协会里面的其他权利,从而切实增加企业排污违规的成本(Bennet,2007)。从服务职能上看,行业协会是一个为会员企业提供的公共产品的服务型组织。由于行业污染有可能影响整个行业在政府和社会中的合法性,行业协会有充足的动力来引进和推广环保技术,促进整个行业的转型升级。另外,一些会员企业采用先进的环保技术减排,也会对其他会员企业形成造成的模仿压力(巩键等,2016)。从参政职能上看,行业协会是会员企业向相关政府部门表达诉求的一个重要窗口。在减排问题上,企业可以通过加入行业协会的形式参与国家相关环保政策的制定;实际上,不少国家标准的升级往往都是由行业标准升级所带动的。由于参与制定行业环保规制和影响政府环保政策,行业协会的会员企业遵守环保规制的意愿将得到加强,表现出更高的环保担当。根据上述讨论,我们提出假设3a和3b。

假设3a:民营企业在行业协会中的嵌入程度越高,交纳的环保治污费越多。

假设3b:民营企业在行业协会中的嵌入程度越高,环保治污投资越多。

(四) 市场嵌入和政治嵌入协同作用如前文所述,我们认为政治嵌入和(国际)市场嵌入促进了民营企业的环保担当,但作为两种不同性质的嵌入,其作用机理也不尽相同。政治嵌入之所以能提升民营企业的环保担当,是因为其有利于提升民营企业家遵守环保规制的意愿,维持(或至少不损害)民营企业家的政治资本和民营企业的合法性。相反,国际市场嵌入是通过经济激励的方式引导民营企业改善环保绩效,环保绩效好的民营企业不仅可以获得国际乃至发达国家市场的“准入证”,其产品也更具竞争力。

总的来说,政治嵌入和(国际)市场嵌入对民企环保担当的影响可能存在三种模式:1)两者独立影响企业环保担当,2)两者存在协同作用,3)两者存在替代关系。本文认为,政治嵌入和(国际)市场嵌入在提升民营企业环保绩效上存在协调作用而非替代作用。理由如下:首先,尽管政治嵌入能促进民营企业提升环保担当,改善环保绩效,但如果得不到市场激励,环保治污的高昂成本将难以冲销;高强度的环保投入可能危及企业的经营利润,足以抵消政治嵌入带来的非经济利益。基于此,我们认为如果没有市场激励,政治嵌入在提升民营企业环保担当上的作用将大打折扣。

其次,尽管市场激励相对于政府规制在污染控制上具有更低成本和更高合意目标实现能力,但需要良好的制度基础;考虑到监督企业污染控制的高成本,单靠有限的市场激励,民营企业控污减排的积极性还难以调动。基于此,我们认为如果民营企业(家)存在政治嵌入,市场激励在提升民营企业环保担当上的作用将显著提升,因为改善环保绩效不仅可以获得经济利益,也可以巩固民营企业家的政治资本和企业的合法性,获取更多的政府环保资助。综上所述,我们认为(国际)市场嵌入和政治嵌入在提升民营企业环保担当上存在协调作用,当民营企业嵌入国际市场时,政治嵌入对民营企业环保担当的提升作用将显著增加。

假设4a:当民营企业嵌入国际市场时,政治嵌入更能促进其交纳环保治污费。

假设4b:当民营企业嵌入国际市场时,政治嵌入更能促进其提升环保治污投资。

三、研究数据与方法 (一) 样本与数据来源本研究的数据来自于全国私营企业调查和统计年鉴。前者是由中共中央统战部、全国工商联、国家工商行政管理总局和中国民(私)营经济研究会主持的全国性私营企业抽样调查。该调查每两年开展一次,本文采用的数据其问卷发放时间为2010年3月到6月。该调查在全国范围内按0.55%比例对私营企业进行多阶段抽样,即按经济发展水平抽取县和县级市,再按城乡与行业分布,随机抽取被调查企业。此次调查共发放4900份问卷,回收4614份,总回收率为94.16%。调查对象为民营企业的法人代表,即民营企业家。

近年来,全国私营企业调查数据的价值已经为越来越多的学者所重视,并在研究中相继采用(李新春等,2016;高勇强等,2011;梁建等,2010)。尽管如此,这些研究采用单一数据来源,可能面临严重的同源误差。基于此,本文同时将2010年《中国环境统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》中的跨省工业污染数据作为来源,构建和测量省级层面的环保指标。由于环境污染主要与工业企业(尤其是制造业)相关,我们剔除非制造业企业(共2923家)和环保产业企业(共57家),得到1634个制造业企业样本①;接着,我们剔除相关信息填写不完整的样本,最终得到符合本研究要求的有效样本812家②。需要指出的是,由于区域和企业层面数据的缺失和不完整,样本不含西藏的制造业企业(共3家)。

① 选择制造业而非工业企业(包括制造业、采矿业等行业),因为后者在样本中的比例小于10%,而且很少有国际市场嵌入,样本变异性较为不足。另外,我们以工业企业样本做了稳健性检验。

② 全国私营企业调查问卷的信息缺失率比较高,这与调查问卷的高回收率是密切相关的。

(二) 变量测量 1. 因变量环保担当。目前学界尚没有反映了企业主动承担环保主体责任,积极投入环保的成熟测量指标。与企业环保担当较为相关的测量主要是企业的环保绩效,其中又以KLD环境绩效指数(Tang and Tang, 2012;Villiers et al., 2011)、污染排放量(Kassinis and Vafeas, 2006;King and Lenox, 2002)两个指标的使用的最多。KLD环境绩效指数主要测量企业的环保实践(Initiatives)和环境危害(Concerns)两类行为。KLD指数因其对非北美国家和特定行业的企业环保绩效的适用性而遭受质疑(Hillman and Keim, 2015),而且作为一个主观量表,用于中国情境其信度和效度都难以保证。污染排放量虽然是一个客观指标,但不同污染物(如废水、废气、固体垃圾)和不同行业的排放量往往不具可比性,对环境的危害也不尽相同,仅测量污染排放量难以反映真实的环境绩效(Berrone and Gomez-mejia, 2009),更谈不上企业的环保担当。

基于此,本文主要从企业的环保治污投入而非污染物排量的角度来测量企业的环保担当。一般来讲,企业提升环保绩效或降低污染排量的方法有两种:减小生产规模和增加环保治污投入;实际上,而环保规制的主要目标是通过影响企业的环保治污投入决策(而非降低生产规模)来改善企业环保绩效;因此,我们认为企业环保治污投入这一指标能更直接地反映环保规制对排污行为的约束效果。一般来讲,企业的环保治污投入可以区分间接投入和直接投入,前者主要指环保治污费,后者指企业的环保治污投资。环保治污费一般通过增加企业排污成本而间接控制污染排量,但治污费本身则成为政府环保部门的收入,其中仅有一小部分通过政府补贴方式直接用于污染物治理,治污效果可能大打折扣。环保治污投资则不同,它不仅能增加排污成本,而且可直接用于治理已产生的污染物,甚至提升企业的治污技术降低单位产出污染物排量以提升环保效率。

这里要特别注意的是,企业的环保治污投入本身不仅反映了企业主动的环保担当,也与企业当期的排污量直接相关,而后者高,可能正是企业缺乏环保担当的结果。为此,要使企业环保治污投入能更好的反映环保担当,我们必须控制排污量对环保治污投入的影响。一般来说,假定生产技术不变,企业的排污量与生产规模直接相关(张成等,2011),因此,我们需要控制企业规模的影响。另外,生产技术不变这一假设也不符合现实情况,为此我们还控制了生产技术(一般以企业研发作为生产技术的代理变量)对企业环保治污投入的影响。

2. 自变量政治嵌入:参考民营企业家政治参与的相关研究(高勇强等,2011;袁建国等,2015),用政党身份和政治身份两个指标测量民营企业家的政治嵌入程度。在政党身份的测量中,我们只考虑了企业家的共产党员身份,并没有包含其民主党派身份,这是因为民主党派身份与政治身份具有一定的重叠性,容易导致多重共线性问题。在政治身份的测量中,我们考察了企业家的人大代表身份和政协委员身份。

全球市场嵌入:考虑到目前我国民营企业大多处在国际化阶段的初期,用是否有产品出口行为来衡量其在全球市场中的嵌入程度。这里我们不用出口额作为指标,因为是否出口产品显著影响企业是否受到国际市场环保制度压力,而出口多少是企业综合竞争优势的结果。

行业嵌入:本文以民营企业是否加入行业协会测量其行业嵌入水平。由于中国实行社会组织登记管理制度,所有的行业协会商会都必须挂靠一个政府部门为主管单位。本文统计企业是否参加工商联和其他政府部门下属的行业协会。

3. 控制变量本研究控制了现有研究讨论过的主要变量。在企业层面,除了控制研发强度和企业规模,我们还控制了企业年龄、企业绩效和外部持股。之所以控制外部持股,是因为不少研究表明企业的股权结构与性质与环保绩效有着密切的关系。例如,叶强生、武亚军(2010)认为民营家族企业的环保行为可能更容易受经济利润而非制度压力驱动;因此,外部股东(即非家族股东)的持股数量可能会改变家族企业环保行为与制度压力的关系。

在环保制度层面,我们从两个角度测量了区域环保制度压力:环保规制压力和国际市场压力。目前,测量环境规制强度的指标很多,主要有排污费或治污投资占企业总产值的比重(庞瑞芝等,2011)、污染治理设施运行费用(张成等,2010)等。不过,这两个指标反映的可能是单位产值排污强度(排污量/生产总值)而非环保规制强度;本文沿用李永友、沈坤荣(2008)的做法,分别以各省工业废水、废气各排污费与排污量的比值来测量环保规制强度。国际市场压力是指各省受到的来自国际市场的环保规制压力,它与该地区对外贸易依存度紧密相关,本文用两个指标来衡量:工业出口强度和工业外资比例。工业出口强度用各省的工业出口交货值与销售额的比值衡量,可以认为一个地区在工业上的外向国际化程度越高,受到的来自国际市场的环保压力就越大。实际上,外商投资企业,作为传递国际市场上的环保制度压力的一种中介,对于民营企业来说,这恰恰是一种环保“制度外溢”。

工业外资比例用各省外商投资的工业企业的中外商所有者权益与该省所有工业企业的所有者权益的比值。在现有环境研究中,与外商直接投资相关的有“污染天堂”或“技术外溢”假说。其中,“污染天堂”假说关注的是外商投资企业本身的环境绩效,与本文无关。论及外商直接投资对于其他企业(特别是民营企业)的影响主要是“技术外溢”假说,“技术外溢”有助于减轻其他企业的环保治污投入。然而,如前所述,外商直接投资也可能带来“制度外溢”,加强其他企业的环保治污投入。最终,在工业外资比例中,究竟哪种“外溢”占主导作用,变成了一个实证问题。

值得注意的是,数据并不涉及制造业下一层的行业细分数据,所以无法控制行业之间的环保制度压力差异。不过,在稳健性分析中我们将样本扩大到污染较为严重的第二产业,对行业(制造业、采矿业、电力煤气水、建筑业)的影响进行了控制。各变量的原始条目和操作性定义见表 1。

| 表 1 变量定义与测量 |

在812家制造业企业中,企业最大规模按销售额衡量为36亿元,最小为3万元。销售利润率最高的为96.7%,最低的为-142.1%。395家企业研发投入为0,研发费用最高的为8520万元。企业年龄最大为21,最小为2。504家企业外部股东持股为0,外部股东持股最高达100%(外部持股超过50%的企业占样本的11.6%),平均外部持股为17%。这些数字说明民营企业在规模、绩效和研发投入上的差异较大,且绝大多数属于家族企业。样本企业的环保治污投入和制度嵌入概况见表 2。在环保治污费方面,最小的治污费缴纳额为0,最大的为120万元;在环保治污投资方面,最小的投资额为0,最大的为1300万元。值得注意的是,有430家制造企业没有治污投资行为(治污投资额为0),占52.96%;408家没有治污缴费行为,占50.25%。从样本企业概况我们可以看出,无论是治污缴费还是环保投资,即使同是制造业,民营企业间的差异非常明显,而双双过半取值为0更是说明民营企业治污缴费和环保投资的自主性都非常强,那么,在控制住排污量后,治污缴费和环保投资能很好地测量民营企业的环保担当。

| 表 2 样本企业概况 |

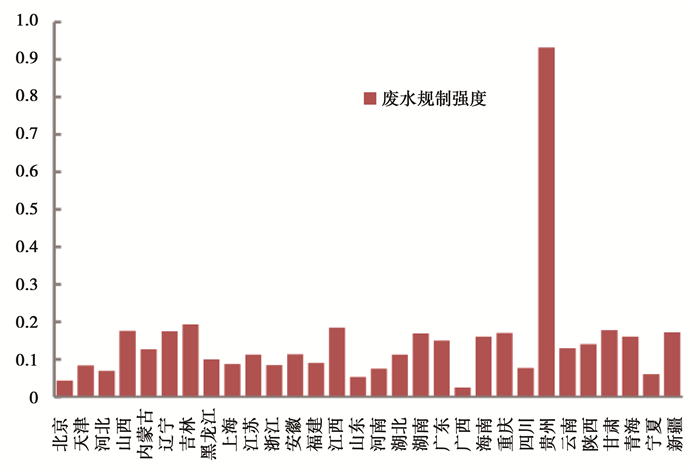

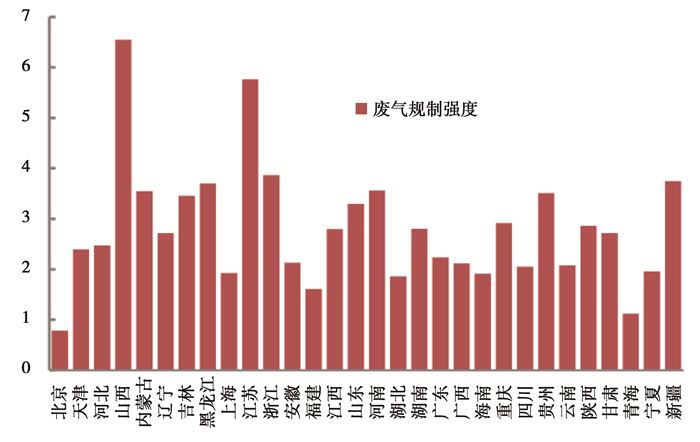

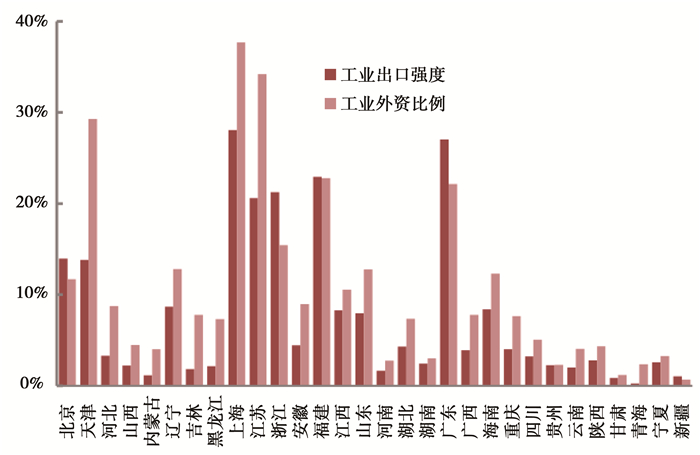

各省环保制度压力见和图 1和图 2,各省国际市场压力见图 3。废水规制压力最大的贵州省每吨废水收费为0.93元,最小的广西为0.025元,均值为0.1468元。废气规制压力最大的山西每万标立方米废气收费6.55元,最小的北京为0.78元,均值为2.815元。图表数据说明,各省在废水、废气上执法力度各有所重。图 3表明,在工业出口方面,强度最高的是广东,工业出口销售额占工业总销售额的32%,最小的为青海的0.24%,均值为7.74%。在工业外资比例上,最高的是上海,外资在工业企业所有者权益中占到37.7%,最小的为新疆的0.68%, 均值为10.49%。从图 3中可以看出,工业出口强度与工业外资比例相关性较强。

|

图 1 09年各省废水规制强度(元/吨) |

|

图 2 09年各省废气规制强度(元/万标立方米) |

|

图 3 2009年各省国际市场压力(百分比) |

表 3显示了各变量的平均值、标准差以及各变量间的相关系数。从表 3可以看出,政治嵌入、全球市场嵌入和行业嵌入与治污费和环保投入都存在显著正相关关系,变量之间的相关性与理论预期的关系相一致,这为假设提供了初步的支持。各省的废水规制强度与废气规制强度不相关,再一次说明各省在废水、废气规制上各有偏重。此外,工业产品的出口比例与工业中的外资比例的相关系数达到了0.27,这再次说明引入外资较多的省份往往也是出口强度较高的省份。

| 表 3 各变量均值、标准差及相关系数表 |

本文的实证分析步骤如下:首先,对私营企业制度嵌入、市场嵌入与环保治污费之间的关系进行回归分析,并检验企业国际市场嵌入程度对政治嵌入与私营企业环保治污费之间正相关关系的促进作用;其次,对私营企业制度嵌入、市场嵌入与私营企业环保投入之间的关系进行回归分析,并检验企业国际市场嵌入程度对政治嵌入与私营企业环保投入之间正相关关系的促进作用;最后进行稳健性检验。本研究采用STATA14.0为主要分析软件。实证检验中,为克服异常值的影响,我们对主要连续变量在1%水平上进行了缩尾处理,对交互项变量进行了中心化处理。同时,我们对所有回归方程进行了方差膨胀因子(VIF)诊断,结果显示所有方程的VIF值均小于5.0,说明不存在严重的共线性问题。

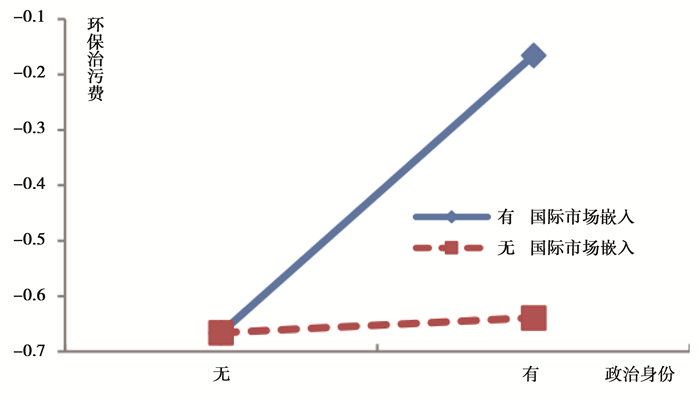

(一) 主要回归结果表 4汇报了私营企业制度嵌入、市场嵌入与环保治污费之间关系检验,模型1为基准模型,包含所有的控制变量和调节变量。模型2、3、4、5为主效应模型,包含了自变量、控制变量和调节变量。模型2的结果表明,私营企业政治嵌入(政党身份、政治身份)与企业环保治污费存在显著的正相关关系(beta=0.101,p < 0.1;beta=0.168,p < 0.01)。假设1a得到验证。模型3的结果表明,私营企业国际市场嵌入与企业环保治污费存在显著的正相关关系(beta=0.140,p < 0.05),假设2a得到验证。模型4的结果表明,私营企业行业嵌入与企业环保治污费存在显著的正相关关系(beta=0.181,p < 0.01),假设3a得到验证。模型6的结果表明,私营企业国际市场嵌入程度越高,会显著的促进私营企业政治嵌入(政党身份、政治身份)与企业环保治污费之间的正相关关系(beta=0.309,p < 0.1;beta=0.474,p < 0.01),假设4a得到验证。为了进一步理解上述两个交互效应,本文使用Aiken and West(1991)的方法进行了简单斜率检测(Simple slope test)和两维交互图的绘制,图 4更清晰地呈现了前述结果。

| 表 4 私营企业制度嵌入、市场嵌入与环保治污费之间关系检验 |

|

图 4 政治嵌入与市场的协同作用对环保治污费的影响 |

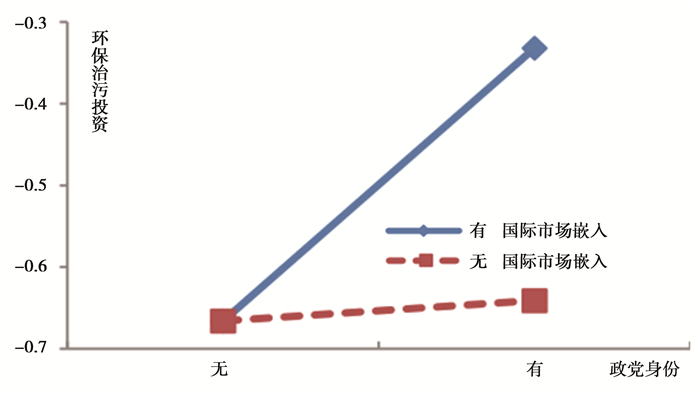

表 5汇报了私营企业制度嵌入、市场嵌入与环保治投入之间关系检验,模型1为基准模型,包含所有的控制变量和调节变量。模型2、3、4、5为主效应模型,包含了自变量、控制变量和调节变量,模型5为全模型。模型2的结果表明,私营企业政治嵌入(政党身份、政治身份)与企业环保投入存在显著的正相关关系(beta=0.169,p < 0.1;beta=0.281,p < 0.01)。假设1b得到验证。模型3的结果表明,私营企业国际市场嵌入与企业环保投入存在显著的正相关关系(beta=0.269,p < 0.05),假设2b得到验证。模型4的结果表明,私营企业行业嵌入与企业环保投入存在显著的正相关关系(beta=0.331,p < 0.01),假设3b得到验证。模型6的结果表明,私营企业国际市场嵌入程度越高,会显著的促进私营企业政治嵌入(政党身份、政治身份)与企业环保投入之间的正相关关系(beta=0.535,p < 0.1;beta=0.816,p < 0.01),假设4b得到验证。为了进一步理解上述两个交互效应,本文使用Aiken and West(1991)的方法进行了简单斜率检测(Simple slope test)和两维交互图的绘制,图 5更清晰地呈现了前述结果。

| 表 5 私营企业制度嵌入、市场嵌入与环保投入之间的关系检验 |

|

图 5 政治嵌入与市场的协同作用对环保投入的影响 |

尽管现有研究对各种环保制度进行了广泛而深入的讨论,然而不同的企业对环保制度的反应是不一样的。我们认为,这不仅与环保制度本身有关,也与企业在环保制度中的嵌入程度有关。结合我国30省市的工业数据和812家企业环保数据,本文在理论分析以及实证方面都给出了初步结果,这些结果主要包括:(1)政治嵌入、市场嵌入(如国际市场)和行业嵌入都能显著提升民营企业的环保担当;(2)制度嵌入对民营企业环保担当的提高不仅反映在“间接的”环保治污费上,也体现在“直接的”环保治污投资上;(3)政治嵌入与市场嵌入在提升企业环保治污投入上存在协同而非替代作用;(4)政府和行业协会同时关注民营企业环保治污投入的实质金额和行为表现,而市场只关注前者;(5)最后,地区外向国际化(如产品出口)提升民营企业环保绩效的机理是“制度外溢”,而地区内向国际化(工业FDI)提升民营企业环保绩效的主要机理是“技术外溢”。

本文结论为提升地方环境政策的控污效果提供了若干有益的启示:首先,要提升区域环境绩效,不仅要有合适的环保制度组合,也要提升当地企业在环保制度中的嵌入程度。具体的讲,给予民营企业家政治身份、发展民营企业家党员,有利于政府对其进行环保动员,增加民营企业的环保治污意愿;鼓励民营企业“走出去”(李军等,2016),可以充分利用国际市场对民营企业的排污行为进行规制;大力发展行业协会等社会组织,有利于政府进行职能转移,充分调动社会力量对企业施加制度压力。

其次,要正确处理政策、市场、中间组织在控污中的关系。对我国环保控污格局,目前存在两种较为流行的观点。一种认为我国市场的制度基础薄弱,“控污减排”应依靠政府环保政策,另一种观点认为市场激励相对与行政命令具有更好的控污效果,所以前者应当取代后者。本文研究表明,这两种观点都没能客观反映我国国情。就我国现阶段的情况来说,政府和市场在控污格局并不是相互替代的关系,而是相互强化的协同关系。这意味着,在环保政策体系和市场制度基础都不完善的时候,只有双管齐下才能使民营企业更有环保担当,在“控污减排”上取得更好的效果。另外,政府和行业协会应更多的关注企业实质性的环保治污投入而非名义上的投入行为。

最后,要正确认识区域经济国际化对当地环保绩效的影响机制。地区国际化对环境的影响机理是十分复杂的,不仅有“污染天堂”假说,还应区分“技术外溢”和“制度外溢”假说。就地区内向国际化而已,“污染天堂”假说意味着工业外资比例对地区环境造成负面影响,而“技术外溢”假设预示着工业外资比例有助于提升其他企业(如民营企业)的环保效率。与地区内向国际化不同,外向国际化对区域环境的改善体现在对民营企业的环保“制度外溢”,这种“制度外溢”在内向国际化中并不明显。

| [] |

陈贵梧、胡辉华、陈林,

2017, “行业协会提高了企业社会责任表现吗?——来自中国民营企业调查的微观证据”, 《公共管理学报》, 第 4 期, 第 102-117 页。 |

| [] |

陈家建、张琼文,

2015, “政策执行波动与基层治理问题”, 《社会学研究》, 第 3 期, 第 23-45 页。 |

| [] |

高勇强、何晓斌、李路路,

2011, “民营企业家社会身份、经济条件与企业慈善捐赠”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 111-123 页。 |

| [] |

巩键、陈凌、王健茜,

2016, “从众还是独具一格?——中国家族企业战略趋同的实证研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 110-124 页。 |

| [] |

胡珺、宋献中、王红建,

2017, “非正式制度、家乡认同与企业环境治理”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 76-94 页。 |

| [] |

李军、杨学儒、檀宏斌,

2016, “家族企业国际化研究综述及未来展望”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 62-86 页。 |

| [] |

李新春、叶文平、朱沆,

2016, “牢笼的束缚与抗争:地区关系文化与创业企业的关系战略”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 88-102 页。 |

| [] |

李永友、沈坤荣,

2008, “我国污染控制政策的减排效果——基于省际工业污染数据的实证分析”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 7-17 页。 |

| [] |

刘凤良、吕志华,

2009, “经济增长框架下的最优环境税及其配套政策研究——基于中国数据的模拟运算”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 40-51 页。 |

| [] |

庞瑞芝、李鹏,

2011, “中国新型工业化增长绩效的区域差异及动态演进”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 36-47 页。 |

| [] |

沈红波、谢越、陈峥嵘,

2012, “企业的环境保护、社会责任及其市场效应——基于紫金矿业环境污染事件的案例研究”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 141-151 页。 |

| [] |

沈能,

2012, “环境效率, 行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 56-68 页。 |

| [] |

王俊豪、李云雁,

2009, “民营企业应对环境管制的战略导向与创新行为——基于浙江纺织行业调查的实证分析”, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 16-26 页。 |

| [] |

荀丽丽、包智明,

2007, “政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 114-128 页。 |

| [] |

叶强生、武亚军,

2010, “转型经济中的企业环境战略动机:中国实证研究”, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 53-59 页。 |

| [] |

袁建国、后青松、程晨,

2015, “企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 139-155 页。 |

| [] |

原毅军、耿殿贺,

2010, “环境政策传导机制与中国环保产业发展——基于政府、排污企业与环保企业的博弈研究”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 65-74 页。 |

| [] |

张成、陆旸、郭路,

2011, “环境规制强度和生产技术进步”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 113-124 页。 |

| [] |

张红凤、周峰、杨慧,

2009, “环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 14-26 页。 |

| [] |

张建君、张志学,

2005, “中国民营企业家的政治战略”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 94-105 页。 |

| [] |

张建君,

2013, “竞争-承诺-服从:中国企业慈善捐款的动机”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 118-129 页。 |

| [] |

周雪光、练宏,

2011, “政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 80-96 页。 |

| [] |

Attig N, Boubakri N and El Ghoul S, 2016, "Firm internationalization and corporate social responsibility". Journal of Business Ethics, 134(2), 171–197.

DOI:10.1007/s10551-014-2410-6 |

| [] |

Bennett RJ., 2000, "The logic of membership of sectoral business associations". Review of Social Economy, 58(1), 17–42.

DOI:10.1080/003467600363093 |

| [] |

Berrone P, Fosfuri A and Gelabert L, 2013, "Necessity as the mother of 'green' inventions:Institutional pressures and environmental innovations". Strategic Management Journal, 34(8), 891–909.

DOI:10.1002/smj.2013.34.issue-8 |

| [] |

Berrone P, Gomez-Mejia L R., 2009, "Environmental performance and executive compensation:An integrated agency-institutional perspective". Academy of Management Journal, 52(1), 103–126.

DOI:10.5465/amj.2009.36461950 |

| [] |

De Marchi V., 2012, "Environmental innovation and R&D cooperation:Empirical evidence from Spanish manufacturing firms". Research Policy, 41(3), 614–623.

DOI:10.1016/j.respol.2011.10.002 |

| [] |

De Villiers C, Naiker V and Van Staden C J., 2011, "The effect of board characteristics on firm environmental performance". Journal of Management, 37(6), 1636–1663.

DOI:10.1177/0149206311411506 |

| [] |

Gilley K M, Dan L Wand Iii W N D and Iii W N D, 2000, "Corporate environmental initiatives and anticipated firm performance:the differential effects of process-driven versus product-driven greening initiatives". Journal of Management, 26(6), 1199–1216.

DOI:10.1177/014920630002600607 |

| [] |

Granovetter M., 1985, "Economic action and social structure:The problem of embeddedness". American journal of sociology, 91(3), 481–510.

DOI:10.1086/228311 |

| [] |

Hillman A J, Keim G D., 2015, "Shareholder value, stakeholder management, and social issues:what's the bottom line?". Strategic management journal, 22(2), 125–139.

|

| [] |

Kassinis G, Vafeas N., 2006, "Stakeholder pressures and environmental performance". Academy of Management Journal, 49(1), 145–159.

DOI:10.5465/amj.2006.20785799 |

| [] |

King A, Lenox M J and Barnett M L., 2002, "Strategic responses to the reputation commons problem". Organizations, policy and the natural environment:Institutional and strategic perspectives, 43(1), 393–406.

|

| [] |

Lewis B W, Walls J L and Dowell G W S., 2014, "Difference in degrees:CEO characteristics and firm environmental disclosure". Strategic Management Journal, 35(5), 712–722.

DOI:10.1002/smj.2014.35.issue-5 |

| [] |

Lins K V, Servaes H and Tamayo A., 2017, "Social capital, trust, and firm performance:The value of corporate social responsibility during the financial crisis". The Journal of Finance.

|

| [] |

Liu X, Lu J and Chizema A., 2014, "Top executive compensation, regional institutions and Chinese OFDI". Journal of World Business, 49(1), 143–155.

DOI:10.1016/j.jwb.2013.04.004 |

| [] |

Luo Y., 2006, "Political behavior, social responsibility, and perceived corruption:A structuration perspective". Journal of International Business Studies, 37(6), 747–766.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400224 |

| [] |

Marano V, Tashman P and Kostova T., 2017, "Escaping the iron cage:Liabilities of origin and CSR reporting of emerging market multinational enterprises". Journal of International Business Studies, 48(3), 386–408.

DOI:10.1057/jibs.2016.17 |

| [] |

Marquis C, Battilana J., 2009, "Acting globally but thinking locally? The enduring influence of local communities on organizations". Research in Organizational Behavior, 29, 283–302.

DOI:10.1016/j.riob.2009.06.001 |

| [] |

Miller D, Breton-Miller I L and Lester R H., 2013, "Family firm governance, strategic conformity, and performance:Institutional vs. strategic perspectives". Organization Science, 24(1), 189–209.

DOI:10.1287/orsc.1110.0728 |

| [] |

Nee V, Ingram P., 1998, "Embeddedness and beyond:institutions, exchange, and social structure". the new institutionalism in sociology.

|

| [] |

North M., 1998, The dialect of modernism: race, language, and twentieth-century literature: Oxford University Press.

|

| [] |

Oliver C., 1991, "Strategic responses to institutional processes". Academy of management review, 16(1), 145–179.

DOI:10.5465/amr.1991.4279002 |

| [] |

Russo M V, Harrison N S., 2005, "Organizational Design and Environmental Performance:Clues from the Electronics Industry". Academy of Management Journal, 48(4), 582–593.

DOI:10.5465/amj.2005.17843939 |

| [] |

Scherer A G, Palazzo G., 2011, "The new political role of business in a globalized world:A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy". Journal of management studies, 48(4), 899–931.

DOI:10.1111/joms.2011.48.issue-4 |

| [] |

Scott W R and Davis G F., 2015, Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives: Routledge.

|

| [] |

Shi W, Markóczy L and Stan C., 2014, "The Continuing Importance of Political Ties in China". Academy of Management Executive, 28(1), 57–75.

|

| [] |

Tang Z, Tang J., 2012, "Entrepreneurial orientation and SME performance in China's changing environment:The moderating effects of strategies". Asia Pacific Journal of Management, 29(2), 409–431.

DOI:10.1007/s10490-010-9200-1 |

| [] |

Thornton, Patricia H., William Ocasio and Michael Lounsbury., 2012, The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process, Oxford University Press on Demand.

|

| [] |

Zhang J, Marquis C and Qiao K., 2016, "Do political connections buffer firms from or bind firms to the government? A study of corporate charitable donations of Chinese firms". Organization Science, 27(5), 1307–1324.

DOI:10.1287/orsc.2016.1084 |

| [] |

Zukin, Sharon and Paul DiMaggio, eds., 1990, Structures of capital: The social organization of the economy, CUP Archive.

|