近年,中国经济在经历了连续30年10%左右的增速后出现持续下滑。过去创造中国增长奇迹的制造业遭遇了增长危机,深陷产能大量过剩、僵尸企业难除、产品附加值低等困境。为此,我国近年出台了《中国制造2025》、“营改增”等文件,希望借此提高制造业全要素生产率。其中,“营改增”政策虽然是针对服务业的营业税变增值税税收改革,但是对制造业的全要素生产率却有着重要影响。理论上,一方面,“营改增”避免了制造业服务要素投入环节的重复征税,有利于企业扩大规模,提高制造业全要素生产率(潘明星,2013)。另一方面,“营改增”深化分工,利于企业专注于自己的主营业务,提高企业效率,促进了制造业全要素生产率提高(范子英、彭飞,2017;陈晓光,2013)。

“营改增”除可以通过直接作用影响制造业全要素生产率外,还可能经由制造业服务化的中介作用来间接影响全要素生产率,而这种中介作用也值得我们进行深入探究。这主要是因为,我国制造业过去一直凭借着低廉的劳动力成本和资源成本,拥有着制造业代工这一价值增值环节的强烈竞争力。然而,随着近年印度和越南等国家的人力成本竞争力不断增强,我国制造业利润下降,价格优势不再,向“微笑曲线”的前端与后端,即研发与设计、营销与服务端寻求发展,提升制造业服务化程度,增加制造业附加价值,已成为了提高我国制造业全要素生产率、促进我国制造业转型升级、缓解我国新常态时期经济大幅下滑的重要途径。因此,研究制造业服务化在“营改增”与制造业全要素生产率间的中介作用具有重要意义。

制造业作为国民经济生活物质来源的重要基础性产业,其发展水平是衡量我国发达水平的重要标志。虽然“营改增”政策在理论上能够提高制造业服务化程度,制造业服务化程度又影响着全要素生产率,这种传递作用可能间接导致“营改增”促进制造业全要素生产率的提高,但在我国现阶段实现制造业服务化仍面临着诸多阻碍。例如,高素质复合型人才不足导致的劳动力阻碍,隐性知识获取难造成的技术阻碍,财政、金融政策支持缺乏形成的制度性阻碍等(Szalavetz,2003;Smith,2000;国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心,2016)。

那么,在实际的经济中,“营改增”是否能够直接促进制造业全要素生产率的提高呢?又是否能够经由制造业服务化来间接提高制造业全要素生产率水平呢?本文利用中国上市公司2007-2016年制造业企业数据,运用DI合成控制法和中介效应模型(Doudchenko and Imbens, 2016;温忠麟、叶宝娟,2014;Fritz and Mackinnon, 2007;Preacher and Hayes, 2014),检验了“营改增”对制造业全要素生产率的直接作用及经由制造业服务化来间接影响制造业全要素生产率的中介作用,试图解答上述问题,进而为我国“营改增”政策完善探寻方向。

整体而言,本文与现有研究的不同主要在于以下几方面:首先,在研究视角上,本文研究了“营改增”政策对制造业全要素生产率的直接影响及经由制造业服务化对制造业全要素生产率的间接影响,这在现有文献中十分罕见,弥补了现有研究的空缺。其次,在研究方法上,本文率先采用DI合成控制法(Doudchenko and Imbens, 2016)测算了“营改增”对制造业全要素生产率的直接影响。DI合成控制法(Doudchenko and Imbens, 2016)放松了双重差分法(DID)(Khandker et al., 2009)与ADH合成控制法(Abadie et al., 2010)的权重必须非负、且和为1的条件,扩大了可估计范围,使得估计结果更加精确。最后,在研究结论上,我们发现“营改增”直接提高了制造业的全要素生产率,而未能经由制造业服务化来间接提高制造业全要素生产率,制造业服务化的中介作用不显著。这一结论不仅丰富了“营改增”政策的相关研究,还加深了对“营改增”政策效果的认识,对我国未来一段时间的“营改增”政策制定及制造业发展方向调整具有一定的启示。

二、文献综述制造业发展关系着我国新常态时期经济的正常运行,“营改增”政策作为典型的积极财政政策,对制造业全要素生产率的提高有着重要作用。围绕着本文主题“营改增”、制造业服务化、全要素生产率,与本文研究相关的现有文献主要包括以下两类:一是“营改增”的效应;二是制造业服务化对全要素生产率的影响研究。

(一) “营改增”的效应研究上世纪中叶,为了推动工业化进程,国外许多国家开始引进增值税,法国最早于1945年开始实行。与这些国家相比,我国的“营改增”实行较晚。1997年,我国开始在部分城市试行增值税,1984年10月《增值税条例》开始施行,从此我国开始了营业税与增值税两税并存的局面,这一制度导致我国税收征收难度大、成本高。因此,从2012年开始,我国开始实行“营改增”,此次的“营改增”是具有我国鲜明特色的税收政策改革,因此,相关文献主要集中于国内各期刊,国外的研究较少。围绕“营改增”的改革效应研究,国内的文献主要包括两类。

一是,“营改增”对服务业、经济和社会的影响。例如,乔睿蕾、陈良华(2017)研究了“营改增”对非金融A股上市公司现金流敏感性的研究。倪红福等(2016)检验了“营改增”的社会经济效应。胡怡建、田志伟(2016)运用CGE模型研究了“营改增”对国内生产总值、居民收入分配的影响。李成、张玉霞(2015)利用双重差分模型研究了“营改增”对服务业企业固定资产投资、销售额和全要素生产率的影响。田志伟、胡怡建(2014)研究了“营改增”对财政经济的影响。二是,“营改增”对制造业及产业结构等的影响。现有研究主要集中于“营改增”通过分工对制造业税负、营业收入等的影响,有关“营改增”对制造业全要素生产率的影响十分罕见。范子英、彭飞(2017)运用投入产出表研究了“营改增”对与服务业关联的制造业等行业的税收与分工效应。陈钊、王旸(2016)研究了“营改增”通过分工对制造业的影响。胡怡建、田志伟(2016)研究了“营改增”对产业结构的影响。

从上述研究可以看出,有关“营改增”与全要素生产率的关系,目前进展到“营改增”对服务业全要素生产率的影响,现有研究还没有关于“营改增”对制造业全要素生产率的影响,由于“营改增”对制造业的影响并不小于服务业,因此,我们将现有研究扩展到“营改增”对制造业全要素生产率的影响。

(二) 制造业服务化与全要素生产率在物质和信息大爆炸的环境下,制造业服务环节产生的利润严重高于传统制造业加工环节能够带来的收益,中国的制造业要想具有国际竞争力,在精细化加工环节的同时,就必须加强服务要素的投入。根据“微笑曲线”,制造业注入服务要素主要在价值链两端,即研发设计或者运营销售环节。无论是上游的研发设计还是下游的运营销售,制造业都可以选择服务外包或者自己提供,进而推进自身的服务化进程。由此,有关制造业服务化与全要素生产率关系的研究也可以分为两方面:一是,服务外包与制造业全要素生产率的关系;二是,制造业服务内化与全要素生产率的关系。

现有研究有关服务外包能否促进制造业全要素生产率的提高仍存在着争议。国外学者的研究中,Feenstra and Hanson(1996)、Hijzen et al.(2005)、Amiti and Wei(2006)研究发现国际服务外包能够通过外部学习效应、重组效应等促进制造业生产率的提高。而还有一部分外国学者则认为服务外包并不能促进制造业生产率的提高。诸如,Naghavi and Ottaviano(2009)、Windrum et al.(2009)、Siegel and Griliches(1992)等。国内研究主要集中于服务外包对生产率的提高作用上。姚战琪(2010)的研究发现服务外包对工业生产率的促进效应大于工业外包和整体外包。樊秀峰、余姗(2013)的研究表明服务外包对制造业的生产率具有促进作用。而关于服务内化对制造业生产率的影响争议较小,大多学者均认为服务内化对制造业全要素生产率起到正向促进作用。诸如,Wolfmayr(2008)、Arnold et al.(2008)、吕越等(2017)、顾乃华(2010)等。

从上述文献回顾,我们可以看出,制造业服务化,无论是制造业服务外包还是服务内化对制造业全要素生产率均具有重要作用,更是我国制造业产业转型升级的重要途径。而“营改增”通过分工深化,既能促进制造业将服务外包,也能促进制造业企业扩展服务业务,进而可能通过影响服务化水平影响制造业全要素生产率(潘明星,2013;高培勇,2013;周大鹏,2013;周大鹏,2016)。因此,研究制造业服务化在“营改增”与全要素生产率间的中介作用能够为我国制造业未来的发展方向提供有利依据。

三、理论分析与研究假设 (一) “营改增”对制造业全要素生产率的直接影响我国自从1984年税制改革之后,一直存在着服务业的营业税与制造业的增值税并存的局面,导致制造业的上游服务业业务征税无法抵免,若将上游业务外包给服务公司,面临着营业税与增值税的双重负担,尤其是一些中小型企业,自身并不能够分出一个部门或者子公司在公司内部进行上游服务业务的提供,这项税制极大限制了中小企业的服务投入、自主创新及规模扩大。“营改增”这项政策避免了中小企业的重复征税,使其有更多可用现金,利于其进行最优投资,进而提高全要素生产率(乔睿蕾、陈良华,2017)。

此外,“营改增”不仅减轻了中小企业的税负,利于其服务外包,也促进了各类企业的内部分工深化(范子英、彭飞,2017;陈钊、王旸,2016)。企业最初出于避税的原因,可能会自行进行服务业务,“营改增”实行后,企业将其服务项目外包出去,有利于企业专营自身的主营制造业业务,提高生产质量和效率,增强市场竞争力,进而提高全要素生产率水平(范子英、彭飞,2017;陈晓光,2013)。

基于此,我们提出如下假设:

H1:“营改增”通过直接作用提高了制造业全要素生产率水平。

(二) “营改增”经由制造业服务化对全要素生产率的间接影响 1. “营改增”与制造业服务化目前,全球价值链分工已占据了国际分工形式的主导地位,制造业服务化等产业融合渐渐成为制造业生产的主要方式。然而,由于我国长期处于价值链低端,价值链的分配控制权并不掌握在我国,制造业服务化仍面临着诸多风险和不确定性。为了尽快实现制造业服务化,抢占价值链高端,促进制造业产业转型升级,我国于2012年开始试行“营改增”政策,这一政策对制造业服务化的实现具有重要加速作用。

一方面,“营改增”能够促进制造业企业商业模式转变,加快制造业企业服务化实现。传统制造业主要提供的是有形产品,注重产品的质量与工艺,而服务型制造业在生产产品的同时更加注重的是服务的质量,物质稀缺的时代已经渐渐远去,过去的量化生产在现今已经很难获得大额利润,以消费者需求为主要生产目标的个性化定制才是现代制造业的重要发展方向。买方市场更加看重的是优质的服务,“营改增”消除了制造业开展服务业务的税收障碍(潘明星,2013),使得“产品+服务”的商业模式在制造业成为可能,推进了制造业服务化的进程。

此外,“营改增”统一了制造业产品和服务业服务的征收标准,消除了制造业和服务业产业融合的壁垒,更加有利于企业发展自主创新。高新技术制造业所生产的产品含有大量研发设计类要素,很难根据传统的产品与服务的划分标准对其进行界定,适用增值税还是营业税成为企业的一个难题(高培勇,2013)。“营改增”实施后,税收标准得以统一,企业可以更加自由地生产服务类产品,提高了企业的自主创新积极性,反过来也促进了制造业服务化的实现。

2. 制造业服务化与全要素生产率在国际分工不断深化的情况下,制造业服务化是我国产业转型升级的重要路径,使我国制造业向附加值更高和服务要素更多的环节延伸,对我国制造业全要素生产率的提高具有促进作用,这种促进作用主要体现在以下三方面。

一是,制造业服务化的网络协作关系更有利于实现市场主导的资源优化配置。经济全球化和信息化的发展使得现代制造业的价值链愈加复杂,单个企业不必完成产品的设计—制造—销售—物流—运行—回收的全部环节,且每个企业掌握的专业知识具有较大差异,企业更倾向于根据自身优势选择生产环节,特别是一些中小企业,往往会将非优势或低增值环节外包出去,这种上下游企业间的协作关系更多的是由企业自主决定而非政府引导,更加有利于资源的优化配置,进而易于提高制造业的全要素生产率水平。例如,苹果公司自己进行研发设计,掌握着价值增值更高的投入服务化制造环节,而将低增值的加工环节外包给中国的富士康,这种企业间的分工合作对于中国公司和苹果公司的全要素生产率均有提高。

二是,制造业服务化促进制造业企业实现范围经济。由于传统投入要素的资本、劳动、土地,在传统制造业中只需资金充足就可以获取,没有获取壁垒,获取后投入可以获得产出,依靠横向或纵向的一体化来实现规模经济,进而能够达到提高全要素生产率的目的。而新型的服务型制造业主要的投入要素为知识和技术等,传统型要素对服务型制造业价值增值所起作用较小,与传统型投入要素不同,新型要素本身就具有差异性,不仅需要资金的投入,还需要投入大量的时间去学习和研发,这些要素获取更加不易,但是一旦取得,这些要素可以将资本、劳动、土地三大传统要素有机地结合起来,大幅提高各要素的使用效率,达到范围经济,进而提高全要素生产率(周大鹏,2013)。

三是,制造业服务化可以促进制造业企业自主创新,实现技术进步。制造业服务化的一个重要特征就是服务要素在产品投入与产出环节所占比例的大幅增加。而各企业的服务要素主要由大量的隐形知识构成(周大鹏,2016),具有显著的差异性,打破知识壁垒获取其他企业的服务要素需要大量成本,且这种服务要素随着时间的推移竞争力可能消失,即使通过努力获取了,对企业自身的发展可能所起作用也不大,这种投入所带来的产出甚微。因此,服务型制造业企业应更加倾向于自主创新,所付出成本与获取其他企业的隐形知识可能所差无几,但产出必会更高,且这种创新可以出售从而带来更多的收益。因此,制造业服务化能够促使企业进行自主创新,实现技术进步,提高全要素生产率水平。

3. 制造业服务化的中介作用从上述分析,我们可以看出,“营改增”除直接提高全要素生产率外,理论上还可以通过制造业服务化这一中介变量来提高全要素生产率。由于我国现在正处于新常态时期,经济处于下滑趋势,要想避免经济的大幅下降,保持经济的可持续发展,制造业转型升级是我国目前需要解决的核心问题。制造业服务化的实现既能够提高我国制造业产品附加值,还能够增加我国制造业的国际竞争力,是我国制造业转型的一条重要路径。因此,若能通过“营改增”政策来实现制造业服务化,不仅可以提高制造业的全要素生产率,而且对我国经济新常态时期的经济稳定发展具有良好作用。

然而,“营改增”政策目前虽然能够消除制造业与服务业融合壁垒,但是制造业服务化的道路上还有许多其他障碍。一方面,来自于服务要素投入过程中的劳动力和技术阻碍及风险不确定性。服务业是劳动力密集度最高的行业,制造业要想实现服务化,解决劳动力问题是关键。但是,目前无论是“微笑曲线”的研发还是销售环节,其工作都是与互联网技术高度联系的、具有高技术含量的,这种工作人员所需要的技能比普通车间员工要多得多,也难得多,因此,产生了制造业服务化的劳动力阻碍(Szalavetz,2003)。制造业服务化研发环节所需技术向来难以攻克,冲破技术阻碍也是其实现强市场竞争力的一个重要途径(Smith,2000)。而风险性与不确定性是因为,制造业服务化无论是技术开发还是高素质人员雇佣都需要大量资金投入,成功则可能实现企业成功转型,失败则面临着倒闭风险。因此,这一因素又为制造业服务化的实现加了一重阻碍。

另一方面,来自于行政阻碍。我国制造业企业服务化内部复杂的审批与认定程序,量少且价高的服务业供地及制造业服务化融资难等都阻碍着我国制造业服务化的进展(国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心,2016)。这些困难仅仅依靠“营改增”是无法解决的,因此,制造业服务化在“营改增”与制造业全要素生产率间的中介效应存在与否仍不确定。此外,无论是国内市场还是国际市场,国外大品牌的市场占有率不是我国企业通过短短几年时间就能撼动的。制造业服务化的实现仅仅是我国制造业企业想要占据全球价值链顶端的一个开端。

基于此,我们提出如下两个假设:

H2a:“营改增”能够经由制造业服务化来提高制造业全要素生产率,即制造业服务化具有中介作用。

H2b:“营改增”未能够经由制造业服务化来提高制造业全要素生产率,即制造业服务化不具有中介作用。

四、研究方法与数据处理 (一) 定量分析的难点为了测量“营改增”政策是否对制造业全要素生产率起到直接促进作用,及制造业服务化的中介作用是否存在,主要面临着三个难点。一是,如何判别制造业企业是否受到“营改增”政策的影响。由于“营改增”政策直接作用于服务业,通过服务业务再作用于制造业,如果要区分服务业在特定时期是否受到“营改增”政策影响,可根据行业分类标准进行甄别,而要想判断制造业是否受这一政策影响,则无法根据这一标准直接进行判断,给本研究造成了一定的困难。一些学者在研究“营改增”对制造业的影响时也曾遇到了此类困难,例如陈钊、王旸(2016)在研究“营改增”对分工的影响时,他们运用文本分析法巧妙的解决了这一困难。本文也借鉴他们的方法,先根据近年先后发布的“营改增”政策筛选出代表“营改增”的关键字,然后对上市公司制造业企业的经营范围进行文本分析,包含此类关键词的即为受到“营改增”影响的企业,反之,则不是。

二是,测量“营改增”对制造业全要素生产率的直接影响时,如何测度受“营改增”影响的样本在政策实施后若没有发生这一事件的情况下的全要素生产率。目前,国内大多采用DID法和ADH合成控制法来解决上述问题(Khandker et al., 2009;Abadie et al., 2010)。以上两种方法实质上均是通过赋予非“营改增”组样本一个权重来合成“反事实”的样本,其中,DID法要求非“营改增”组成员的权重非负、相等,且和为1(Khandker et al., 2009),即权重均为常数1/N,N为非“营改增”组成员个数,而相比较DID法,ADH合成控制法虽然增加了一个截距项(或常数项)为零的限制,但其放宽了权重的限制,权重不再是不变的常数,而是根据数据生成的可变的,但仍需满足权重非负,且和为1的条件(Abadie et al., 2010)。若权重非负,且和为1,当目标“营改增”组的特征向量远离非“营改增”组特征向量的凸组合时,则找不到合适的权重来模拟“营改增”组(此处不包括DID法,因为DID法权重均为不变的常数,所以不会出现这一情况)。因此,Doudchenko and Imbens(2016)放松了关于权重的这两个限制条件,允许权重为负数,且权重和可以不为1,进而扩大了可合成范围,使得结果更加精确。此外,DI合成控制法与DID法一致,也允许截距项不为0,使得估计更加灵活。

三是,如何定量的测度制造业服务化这一中间介质在“营改增”对制造业全要素生产率的影响中是否起到作用。由于“营改增”影响制造业服务化,制造业服务化又影响全要素生产率,因此制造业服务化对“营改增”与制造业全要素生产率关系可能起着传递作用。目前,衡量一个变量对另外两个变量的中介作用的常用方法为中介效应法,因此,本文也采用此方法来考察制造业服务化是否在“营改增”对制造业全要生产率的促进作用上起到了中介作用。此外,本文的中介效应检验与通常使用的中介检验一个区别在于自变量为类别变量,根据方杰等(2017)的研究,自变量为类别变量时常规检验方法不受到影响,因此,我们依次采用逐步检验和Bootstrap检验进行估计(温忠麟、叶宝娟,2014;Fritz and Mackinnon, 2007;Preacher and Hayes, 2014)。

接下来,我们首先说明如何利用DI合成控制法来测得“营改增”对制造业全要素生产率的直接影响,然后构建中介效应模型,进一步确定制造业服务化中介作用的存在与否。

(二) DI合成控制法研究“营改增”政策对制造业全要素生产率效应的难点主要在于政策实行后“反事实”全要素生产率的构造。而“营改增”政策实行后,未受到“营改增”影响的制造业全要素生产率的构造难点又主要在于如何分配权重。目前政策评价的相关研究方法常用的主要有DID法、ADH合成控制法(Khandker et al., 2009;Abadie et al., 2010)。Doudchenko and Imbens(2016)在ADH合成控制法的基础上,放松了权重的限制条件,权重可以为负、和也可以不为1,且截距项可不为0,这样不仅扩大了合成控制法的适用范围,也能更好地拟合政策实施后“反事实”的全要素生产率,估计结果更加准确。本文使用Doudchenko and Imbens(2016)的方法(为了与ADH合成控制法区分,我们简称为DI合成控制法)检验了“营改增”对制造业全要素生产率的效应,处于稳健性考虑,我们也用ADH合成控制法和DID法对这一效应进行了检验。

考虑N+1个横截面制造业行业,t=1, ..., T时期的面板数据,每一制造业行业在每一时期的全要素生产率根据是否受到“营改增”影响分为两组,TFPi, t(0)和TFPi, t(1),前者为未受到“营改增”影响的制造业行业全要素生产率,后者为受到“营改增”影响的制造业行业全要素生产率。则“营改增”对制造业全要素生产率的效应为τi, t=TFPi, t(1)-TFPi, t(0),其中,i=0, 1, ..., N, t=1, ..., T。行业i=1, ..., N在任何时期都未受到“营改增”影响,行业i=0在时期t=1, ..., T0未受到“营改增”影响,在时期t=T0+1, ..., T0+T1受到了“营改增”影响,其中T=T0+T1。(受到“营改增”影响的制造业行业可能更多,这里为了说明原理,仅考虑有一个行业进行了“营改增”。)

我们感兴趣的是受到“营改增”影响的制造业行业全要素生产率的变化,即在时期t=T0+1, ..., T的τ0, t值。假设行业i,时期t的观察样本为TFPi, tobs,则

| $ TFP_{i, t}^{obs} = \left\{ \begin{array}{l} TF{P_{i, t}}(0)\;{\rm{控制组}}\\ TF{P_{i, t}}(1)\;{\rm{处理组}} \end{array} \right. $ | (1) |

全要素生产率TFPiobs为T×1维向量(TFPi, Tobs, ..., TFPi, 1obs)T, 根据受到“营改增”影响的情况可以写成分块矩阵

Doudchenko and Imbens(2016)的研究利用罚函数将DID法和ADH合成控制法的权重条件加以放松,目标函数如下:

| $ Q(\mu, \mathit{w|TFP}_{t, pre}^{obs}, \mathit{TFP}_{c, pre}^{obs}) = \left\| {\mathit{TFP}_{t, pre}^{obs} - \mu - {\omega ^T}\mathit{TFP}_{c, pre}^{obs}} \right\|_2^2 + \lambda \left({\frac{{1 - \alpha }}{2}\left\| \omega \right\|_2^2 + \alpha {{\left\| \omega \right\|}_1}} \right) $ | (2) |

其中,

| $ {\left\| \omega \right\|_1} = \sum\limits_{i = 1}^N {\left| {{\omega _i}} \right|, \left\| \omega \right\|_2^2 = \sum\limits_{i = 1}^N {\omega _i^2} } $ | (3) |

具体估计过程主要分为三步:

首先,利用Python软件中的弹性网络交叉验证法对(2)式进行估计,可求得(3)中权重和(2)中常数项μ。

然后,根据下式(4),运用第一步中所求得权重和常数项对控制组的全要素生产率进行模拟,得到TFPt, post(0)。

| $ TF{P_{t, post}}(0) = \mu + \sum\limits_{i = 1}^N {{\omega _i}TF{P_{c, post}}} $ | (4) |

最后,根据下式(5)求得“营改增”对制造业全要素生产率的效应τ0, t。

| $ {\tau _{0, t}} = TF{P_{t, post}}(1) - TF{P_{t, post}}(0), \mathit{t} \in {\rm{\{ }}{\mathit{T}_0}{\rm{ + 1, }}...\mathit{T}{\rm{\} }} $ | (5) |

以上DI合成控制法的实现过程主要运用Python和Stata14等软件完成。

此外,关于DI合成控制法,还有两点需要说明。其一,目前学者们运用ADH合成控制法和DID法进行实证分析时,均有控制其他变量,如Abadie et al.(2010, 2015),刘啟仁、黄建忠(2016)等。而Doudchenko and Imbens(2016)指出理论上在具有不同控制变量的应用中,目标组(受“营改增”影响的制造业行业)与合成控制组(未受“营改增”影响的制造业行业)结果变量的差异,对于不同的控制变量是相同的,因此,加入控制变量是没有意义的。而且,他们还指出在实际应用中,就预测能力而言,事件发生前的目标组的结果变量更为重要,其他的控制变量往往起相对较小的作用,因此,决定如何处理这些控制变量并不是一个非常重要的问题。如果一定要考虑控制变量,他们还提出可以先用控制组的结果变量关于事件发生前的目标组的结果变量和控制变量进行回归,进而计算残差,然后将残差运用到计算权重和截距项的方法中。本文认为其他变量的控制与否对本文的估计结果不起决定作用,因此,我们在运用DI合成控制法进行估计时并未使用其他控制变量。

其二,关于权重可为负且和不为1的说明。首先,DI合成控制法放松权重条件后,权重值可能会出现为负的情况,此时权重的经济含义与为正时的解释类似。由于权重表示目标组的全要素生产率走势与其他控制组的一致程度,在DI合成控制法中,若权重为负数,则说明目标组与该控制组成员的全要素生产率走势相反,相反度为相应的负权重值。其次,权重和小于1时,合成结果是否有折损。DI合成控制法在放松了权重条件的同时,也放松了ADH法截距项(或常数项)必须为0的限制,即目标组的全要素生产率与控制组合成后的全要素生产率间可以存在永久可加的差异,也就是说,常数项恒定且不为0。因此,虽然DI合成控制法权重和不为1(小于1或大于1),可能会使得合成的全要素生产率与真实的全要素生产率间存在差异,但是此时常数项的存在(大于0或者小于0),会弥补或者降低权重和小于1或大于1时对合成全要素生产率的影响,因此,DI合成控制法在计算过程中不会有折损。

(三) 中介效应模型根据前文的理论分析,“营改增”除直接影响全要素生产率外,还可能通过制造业服务化对全要素生产率产生间接影响。如果一个变量X影响另一个变量Y是通过变量M,我们就称M为中介变量,X通过M对Y产生的影响为中介效应。这里,本文的中介变量为制造业服务化(Serve),自变量X为是否受到“营改增”影响的虚拟变量(tax),被解释变量Y为制造业全要素生产率(TFP)。根据最新有关中介效应研究表明,自变量、中介变量和因变量均可为类别变量,当自变量为类别变量时,中介效应模型与普通模型一致,没有变化(方杰等,2017)。因此,参照Baron and Kenny(1986)和温忠麟等(2004)的研究,我们的中介效应逐步检验模型如下:

| $ TFP_{\rm{t}}^\mathit{i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}tax_t^i + \varepsilon _{1t}^i $ | (6) |

| $ Serve_t^i = {\beta _0} + {\beta _1}tax_t^i + \varepsilon _{2t}^i $ | (7) |

| $ TFP_{\rm{t}}^i = {\gamma _0} + {\gamma _1}tax_t^i + {\gamma _2}Serve_t^i + \varepsilon _{3t}^i $ | (8) |

其中,i表示企业,t表示时间。式(6)表示“营改增”对制造业企业全要素生产率TFP的总效应,系数α1表示效应的大小,α0为常数项,ε1ti为随机干扰项;式(7)表示“营改增”对制造业服务化的效应,系数β1表示效应的大小,β0为常数项,ε2ti为随机干扰项,若系数β1为正,则证明“营改增”促进制造业服务化;式(8)中γ1表示的是“营改增”对制造业全要素生产率的直接效应。将(7)式带入(8)式得到:

| $ TFP_{\rm{t}}^i = ({\gamma _0} + {\gamma _2}{\beta _0}) + ({\gamma _1} + {\gamma _2}{\beta _1})\mathit{tax}_t^i + \varepsilon _{4t}^i $ | (9) |

其中,γ2β1为中介效应,即“营改增”政策通过制造业服务化影响制造业全要素生产率的程度。

(四) 数据来源与处理本文数据来自万德(Wind)数据库,包含了2007-2016年中国上市公司制造业企业基本资料库、年度和半年度财务报表及附注数据库。对数据所做的处理如下:(1)删除所选时间段内企业名称带有*st和st的企业;(2)删除员工总数、固定资产、营业收入等为负的错误数据;(3)以2007年为基期,对数据进行平减;(4)由于2012年证监会行业分类重新划分,我们根据2012年前后行业划分标准对样本企业行业进行了统一;(5)本文的全要素生产率由LP法测得(Levinsohn and Petrin, 2003)。投入变量为劳动力投入、资本投入和中间投入,产出变量为工业增加值。劳动力投入用员工总数度量,资本投入用固定资产净值度量,中间投入=工业总产值+应交增值税-工业增加值,工业增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余。其中,生产税净额用报表中的应交税费与政府补助差额表示(任曙明、孙飞,2014)。而2007年半年度报表中无政府补助这一数据,且2012-2013年上半年,“营改增”分省区试行,去掉这几个时期并不影响“营改增”总体效果的分析,又能为实证分析带去便利,因此,我们去掉了2007年半年度、2012半年度、2012年年度、2013半年度数据,最后所用样本共16个时期。(6)本文的“营改增”虚拟变量度量利用文本分析进行。具体地,根据各年发布的有关“营改增”政策文件提取关键词①,在报表经营范围这一变量中进行筛选,含关键词的则为受到“营改增”政策影响的制造业企业,反之,则不受其影响(陈钊、王旸,2016)。最终,我们发现仅出现在受“营改增”影响这一组,而未出现在未受“营改增”影响组的行业仅有文教、工美、体育和娱乐用品制造业和仪器仪表制造业,因此,我们选取这两个行业为目标组,即待合成组,其余行业为控制组,经过处理获得控制组制造业行业共19个。

① 关键词提取主要参照陈钊、王旸(2016),这里不再重复,有需要的读者可从相关文章中获取。

五、“营改增”政策对制造业全要素生产率的直接影响:DI合成控制法的估计根据无权重限制的DI合成控制法,我们在本部分估计了“营改增”政策对制造业全要素生产率的效应。基本方法是根据(2)式求出权重和常数项,计算出“营改增”实行后受到“营改增”影响的制造业行业“反事实”的全要素生产率,然后再根据(5)式计算“营改增”政策对制造业行业全要素生产率的效应。此外,为了结果更加具有可信性,我们还进行了稳健性检验。

(一) 实证结果分析由于“营改增”政策直接对服务业产生影响,间接对制造业产生影响,因此我们首先筛选关键词,利用文本分析法将经营范围与关键词重合的上市公司制造业企业筛选出来,记为受“营改增”政策影响的企业,其余则为不受“营改增”影响的企业。“营改增”政策最初在2012年1月于上海市开始实行,行业主要有交通运输业和现代服务业,之后于同年8月在北京等八个省市执行,直到2013年4月才在全国范围开始实行。因此,为了免于对这几个时间段的复杂处理,我们进行实证分析时将2012年中报、年报及2013年中报数据删除。此后的“营改增”政策实行均是全国范围的,主要有2014年1月的广播影视作品的制作、播映、发行等,2014年6月的铁路运输业、邮政业、电信业,因此,本文关键词筛选范围除包括第一批的交通运输业和现代服务业外,还包括这些行业。由于2016年5月新加入的营改增行业实行时间较短,效果不易观察,本文研究尚不包括在内。

根据上述筛选方法,我们发现只在受“营改增”影响组出现而没在未受“营改增”影响组出现,且是从2007-2016一直存在数据的企业所在行业只有文教、工美、体育和娱乐用品制造业和仪器仪表制造业,本文将这两组称为待合成的目标组,其余行业为控制组共计19个,分别为农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、纺织业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。各行业的全要素生产率为各企业的全要素生产率均值。通常待合成目标不唯一时,要么将其合并,要么分别进行合成,为了更细致的观察“营改增”对制造业全要素生产率的影响,我们选择分别合成。利用Python软件的弹性网络交叉验证法,我们可以获得放松了的权重和常数项,见表 1。从文教、工美、体育和娱乐用品制造业和仪器仪表制造业的合成权重,我们可以看出二者合成权重的和均不为1,且仪器仪表制造业合成权重中有负数的出现,由于仪器仪表制造业较难合成,若是采用ADH合成控制法,则无法合成,DI合成控制法权重条件的放松使得仪器仪表制造业得以合成,使得“营改增”政策效应的估计结果更加准确。

| 表 1 控制组行业在各个目标行业的权重 |

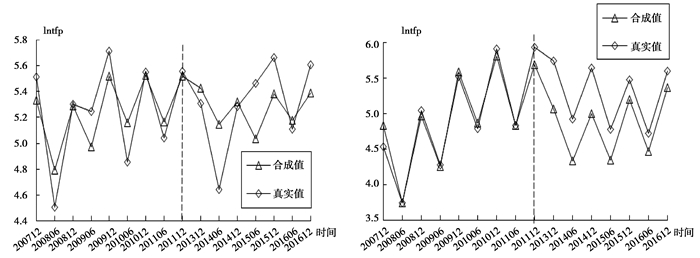

每个目标行业2007-2016年年中和年末的实际和合成的全要素生产率如图 1所示,垂直虚线将“营改增”实行前后分开,虚线左侧为未实行“营改增”时两组的全要素生产率,可以看出,较为接近,说明合成较好,虚线右侧为实行“营改增”后两组的全要素生产率,开始出现差异。具体地,先看文教、工美、体育和娱乐用品制造业(图 1左侧),从2013年年末,“营改增”政策开始对其产生影响,2007-2010年,文教、工美、体育和娱乐用品制造业的实际全要素生产率TFPt, pre(0)和合成的全要素生产率TFPt, post(0)较为接近,从2013年年末开始二者差异逐渐显现,前3期合成的全要素生产率明显高于文教、工美、体育和娱乐用品制造业的真实值,但后四期真实值又大多高于合成的“反事实”全要素生产率,二者的差值就是“营改增”对制造业全要素生产率的效应。而对于仪器仪表制造业(图 1右侧)而言,“营改增”开始实行后,其真实全要素生产率就高于合成值。从整体结果来看,“营改增”直接对制造业的全要素生产率起着正效应,验证了本文的假设H1。然而,文教、工美、体育和娱乐用品制造业在“营改增”实行后的几年内全要素生产率并没有比不实行高,一方面,这是由于该制造业行业与生活更加相关,而相较于与生产更加密切的仪器仪表制造业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业对“营改增”政策的反应没有其灵敏;另一方面,这类行业的成本可能较小,与服务业往来金额没有后者大,“营改增”对其影响不及后者大,起初政策效果较小,导致了“营改增”政策的滞后性。因此,在政策实施后第4期,其真实的全要素生产率才开始反超“反事实”的全要素生产率。

|

图 1 文教、工美、体育和娱乐用品与仪器仪表制造业全要素生产率合成值与真实值对比 |

此外,根据公式(5)τ0, t=TFPt, post(1)-TFPt, post(0),我们还计算了τ0, t,如表 2。从表 2我们可以看出,仪器仪表制造业的τ0, t值从2013年年末开始到2016年年末均为正值,且这七期的均值为0.4440,表明“营改增”对仪器仪表制造业全要素生产率具有正向的直接作用,“营改增”政策使得其全要素生产率平均提高了44.40%。文教、工美、体育和娱乐用品制造业的τ0, t值前3期均为负,后面4期除2016年年中数据为负外,其余均为正,且均值为正值0.0288,表明,平均而言,“营改增”对文教、工美、体育和娱乐用品制造业的全要素生产率有正效应,使其全要素生产率平均提高了2.88%。该行业2016年年中“营改增”效应为负可能是由以下原因造成的,2016年5月建筑业、房地产业、金融业、生活服务业开始全面实行“营改增”政策,这些行业同样与生活有着紧密的联系,政策的实行对其发展有着促进作用,但同时也对文教、工美、体育和娱乐用品制造业产生了一定的不利冲击,进而表现为τ0, t值为负。

| 表 2 “营改增”对制造业全要素生产率的效应 |

处于稳健性考虑,本文对上述实证分析进行了稳健性检验。由于仪器仪表制造业权重不满足凸组合这一设定,无法进行ADH合成控制法估计,因此,对于此行业的稳健性检验我们采用双重差分法(DID),而文教、工美、体育和娱乐用品制造业则采用ADH合成控制法。

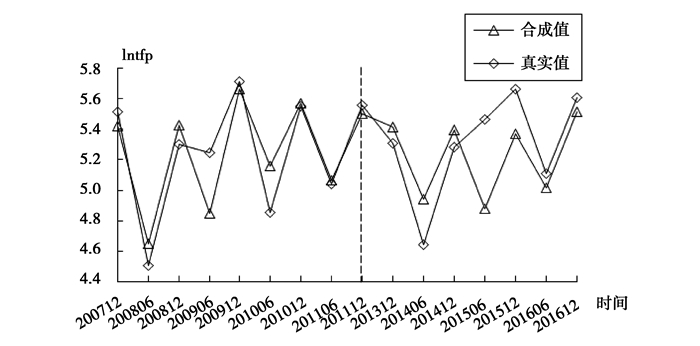

ADH合成控制法要选取协变量,参考简泽、段永瑞(2012)、付文林、赵永辉(2014)、王凤荣、苗妙(2015)的研究,并考虑到数据的可获性,本研究选取的协变量包括:资产负债率(lev),用总负债与总资产比衡量;企业规模(size),用总资产对数衡量;劳动力质量(lnwage),用企业应付职工薪酬的对数来衡量;企业盈利能力(roe),用企业利润总额与营业总收入比来衡量;现金流(cash),用期初现金及现金等价物与总资产比来衡量;补贴(sub),用企业受补贴金额与营业总收入比来衡量;企业所得税率(taxincome),用企业应交所得税与营业总收入比来衡量,增值税率(taxadd),用企业应交增值税与营业收入比来衡量;各行业协变量值均为各企业均值。ADH合成控制法的结果见图 2,可以看出,未实行“营改增”前,目标行业与合成行业全要素生产率值接近,模拟效果较好,政策实行之后,目标行业全要素真实值先是低于合成“反事实”行业值,后高于合成值,与本文所用DI合成控制法一致,结果具有稳健性。

|

图 2 文教、工美、体育和娱乐用品制造业全要素生产率合成值与真实值对比:ADH法 |

仪器仪表制造业的稳健性检验采用DID法,控制变量与ADH法选取变量相同。估计结果见表 3,经豪斯曼检验为固定效应,组间R2=0.595,拟合结果较好。t为时间虚拟变量,2013年年末后为1,之前为0;treated为处理组虚拟变量,若为仪器仪表制造业,取值为1,否则为0;d为两者乘积,对应系数为“营改增”对仪器仪表制造业的影响,结果表明在“营改增”政策效应10%水平上显著为正,表明“营改增”对制造业全要素生产率的直接效应为正,与本文使用DI合成控制法的结果一致, 具有稳健性。

| 表 3 DID法稳健性检验 |

制造业服务化是全球价值链专业化分工深化的体现,一个产品的制作,生产-销售-回收可以在不同企业、甚至不同国家进行,分工协作很大程度上促进了制造业企业的服务化,使得一些中小企业因为资金能力不足等原因,只能完成价值链一个环节,将其他环节外包成为可能,因此,与目前常用的利用投入产出表来衡量制造业服务化程度不同,本文用Buzzell(1983)提出的修正的价值增值法①来衡量制造业服务化。此外,采用这一测度方法还有以下两方面原因,一方面是因为我国的投入产出表每五年更新一次,我们要想获得连续几年的投入产出表只能从世界投入产出表(WIOT)获取,而此表与我国行业划分有一定出入,本研究无法运用此表进行研究(刘斌等,2016);另一方面,利用投入产出表衡量的制造业服务化仅是投入服务化,并不包含产出服务化,而本文所采用方法分子中的不同产业链上的增加值,既包含了投入也包含了产出因素。因此,我们参照Buzzell(1983),范子英、彭飞(2017)来具体测量制造业服务化程度指标。

①

由于这一部分我们主要测度的是制造业服务化的中介作用,因此,这一部分所使用的数据仅包含“营改增”政策实施后的样本。在进行中介效应检验时,我们还加入了控制变量资产负债率(lev)、企业规模(size)、劳动力质量(lnwage)、企业盈利能力(roe)、补贴(sub)、现金流(cash)、企业所得税率(taxincome)和增值税率(taxadd),由于此部分采用的是企业层面的数据,还控制了行业。分别对式(6)-(8)式进行回归,回归结果如表 4。式(6)回归结果显示“营改增”对制造业全要素生产率有显著的促进作用,这与本文第五部分的估计结果一致。而式(7)的估计结果却显示“营改增”对制造业服务化的作用不显著。式(8)中“营改增”和制造业服务化的系数均显著。因此,式(9)中系数γ2β1不一定显著, 支持本文的假设H2b。逐步检验表明制造业服务化可能未能起到中介作用,但仍不能肯定这一结果,根据温忠麟、叶宝娟(2014)的研究,我们需要利用Sobel检验或Bootstrap检验(Sobel,1987;Fritz and Mackinnon, 2007;Preacher and Hayes, 2014)来进一步判别制造业服务化的中介效应是否存在。而由于Sobel检验的条件为γ2β1必须服从正态分布,具有一定的局限性,非参数法的Bootstrap检验不具有这一限制,因此下面我们采用Bootstrap检验制造业服务化的中介效应。

| 表 4 中介效应逐步检验估计结果 |

Bootstrap检验结果如表 5,置信区间为95%,抽样5000次,区间下界为-0.0018,上届为0.0070,显然0位于置信区间内,中介效应不显著,也支持假设H2b。逐步检验和Bootstrap检验均表明制造业服务化未起到“营改增”与制造业全要素生产率间的中介作用。如前文理论分析部分所述,这主要是由于我国“营改增”政策仅解决了我国制造业服务化过程的一部分难题,劳动力、技术和行政阻碍及风险性大等仍然制约着我国制造业服务化的进展,因此,“营改增”经由制造业服务化来提高制造业全要生产率的中介作用目前尚不存在。此外,制造业服务化并不是一个具象的概念,它包含了很多方面,目前并没有哪个具体的变量能够将其全部包含并准确度量,本文的研究也是如此,因此,本文制造业服务化也并不全面,进而可能导致中介效应并不显著。从国外众多公司的案例分析,如苹果、通用等,我们可以发现制造业服务化是我国制造业转型、转活的重要途径,“营改增”政策虽然能够促进制造业全要素生产率的提高,但目前制造业服务化的中介作用尚不显著,因此,“营改增”政策未来的发展方向除了提高全要素生产率外,也应该注重制造业服务化的推动,这样可以加速我国制造业全要素生产率的提高,加快我国制造业转型。

| 表 5 Bootstrap检验结果 |

近年来,中国经济逐渐下滑,制造业竞争力不再,对中国经济造成了重大冲击。“营改增”作为我国税收制度的巨大变革,历经了5年时间,终于完成。从此,服务业和制造业均开始征收增值税,对我国制造业发展产生了重要影响。全要素生产率是衡量制造业发展质量的重要指标,一方面,“营改增”对其直接影响密切关系着制造业乃至我国整个经济的复苏;另一方面,考虑到制造业服务化是制造业转型升级的一条重要路径,且制造业服务化与“营改增”和制造业全要素生产率均有着密切联系,进而“营改增”经由制造业服务化影响制造业全要素生产率水平的间接作用存在与否对制造业发展有着重要意义。因此,本文在深入分析了“营改增”作用于制造业全要素生产率的直接和间接影响机制基础上,运用DI合成控制法和中介效应模型,检验了“营改增”对制造业全要素生产率的直接作用及经由制造业服务化来影响制造业全要素生产率的中介作用。

本文的研究结果表明,“营改增”能够直接提高制造业全要素生产率,制造业服务化的中介作用不显著。具体来说,(1)DI合成控制法的结果表明,“营改增”实行后,文教、工美、体育和娱乐用品制造业的全要素生产率平均提高了2.88%,仪器仪表制造业的全要素生产率平均高于未实行“营改增”时44.40%。ADH合成控制法与双重差分法也支持“营改增”直接促进了制造业全要素生产率提高这一结果。(2)中介效应模型的逐步检验和Bootstrap检验发现,制造业服务化的中介作用不显著,“营改增”政策尚不能经由制造业服务化来间接提高制造业全要素生产率水平。

根据以上结论,本文提出以下政策建议:第一,深化落实“营改增”政策。“营改增”在促进制造业产业复苏上起到了积极作用,减轻制造业企业在服务项目上的双重税负,应该鼓励企业尽快实现营业税转增值税。第二,精简制造业企业有关服务项目的申请审批程序。制造业服务化目前并没有起到“营改增”对制造业全要素生产率正向效应的中介作用,很可能与我国的制造业服务化转型还未完全展开有关,我国的制造业之前一直从事产品加工环节,处于价值链低端,要想进行价值链高端生产活动,实现服务化有很多阻碍。“营改增”虽然能解决一部分服务外包重复计税的问题,但行政上的阻碍并未完全解决,审批程序的精简从最根本上鼓励了制造业企业的转型。第三,降低金融机构有关制造业企业服务化转型申请资金的标准。制造业服务化前期需要大量的资金注入,而我国一些制造业之所以要转型是因为自身发展已经很困难,内部可流动资金不足,外部资金至关重要,因此,应该降低贷款标准,促进制造业服务化,进而加速我国制造业经济复苏。

| [] |

陈晓光,

2013, “增值税有效税率差异与效率损失——兼议对'营改增'的启示”, 《中国社会科学》, 第 8 期, 第 67-84 页。 |

| [] |

陈钊、王旸,

2016, “'营改增'是否促进了分工:来自中国上市公司的证据”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 36-45 页。 |

| [] |

范子英、彭飞,

2017, “'营改增'的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 82-94 页。 |

| [] |

方杰、温忠麟、张敏强,

2017, “类别变量的中介效应分析”, 《心理科学》, 第 2 期, 第 471-477 页。 |

| [] |

付文林、赵永辉,

2014, “税收激励, 现金流与企业投资结构偏向”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 19-33 页。 |

| [] |

高培勇,

2013, “'营改增'的功能定位与前行脉络”, 《税务研究》, 第 7 期, 第 3-10 页。 |

| [] |

顾乃华,

2010, “工业投入服务化:形成机制, 经济效应及其区域差异——基于投入产出数据和HLM模型的实证研究”, 《产业经济研究》, 第 3 期, 第 23-30 页。 |

| [] |

国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心,

2016, 《服务型制造业》. 北京: 电子工业出版社 |

| [] |

胡怡建、田志伟,

2016, “营改增宏观经济效应的实证研究”, 《税务研究》, 第 11 期, 第 7-12 页。 |

| [] |

简泽、段永瑞,

2012, “企业异质性, 竞争与全要素生产率的收敛”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 15-29 页。 |

| [] |

李成、张玉霞,

2015, “中国'营改增'改革的政策效应:基于双重差分模型的检验”, 《财政研究》, 第 2 期, 第 45-49 页。 |

| [] |

刘斌、魏倩、吕越、祝坤福,

2016, “制造业服务化与价值链升级”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 151-162 页。 |

| [] |

刘继国、李江帆,

2007, “国外制造业服务化问题研究综述”, 《经济学家》, 第 3 期, 第 119-126 页。 |

| [] |

刘啟仁、黄建忠,

2016, “人民币汇率, 依市场定价与资源配置效率”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 18-31 页。 |

| [] |

吕越、李小萌、吕云龙,

2017, “全球价值链中的制造业服务化与企业全要素生产率”, 《南开经济研究》, 第 3 期, 第 88-110 页。 |

| [] |

倪红福、龚六堂、王茜萌,

2016, “'营改增'的价格效应和收入分配效应”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 23-39 页。 |

| [] |

潘明星,

2013, “营业税改征增值税:效应分析与改革建议”, 《财政研究》, 第 12 期, 第 64-67 页。 |

| [] |

樊秀峰、余姗,

2013, “价值链视角下异质性跨国外包与制造业生产率效应”, 《当代财经》, 第 11 期, 第 99-109 页。 |

| [] |

乔睿蕾、陈良华,

2017, “税负转嫁能力对'营改增'政策效应的影响——基于现金-现金流敏感性视角的检验”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

任曙明、孙飞,

2014, “需求规模, 异质性研发与生产率——基于ACF法的实证研究”, 《财经研究》, 第 8 期, 第 42-56 页。 |

| [] |

田志伟、胡怡建,

2014, “'营改增'对财政经济的动态影响:基于CGE模型的分析”, 《财经研究》, 第 2 期, 第 4-18 页。 |

| [] |

王凤荣、苗妙,

2015, “税收竞争, 区域环境与资本跨区流动——基于企业异地并购视角的实证研究”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 16-30 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟,

2014, “中介效应分析:方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

温忠麟、张雷、侯杰泰、刘红云,

2004, “中介效应检验程序及其应用”, 《心理学报》, 第 5 期, 第 614-620 页。 |

| [] |

姚战琪,

2010, “工业和服务外包对中国工业生产率的影响”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 91-102 页。 |

| [] |

周大鹏,

2013, “制造业服务化对产业转型升级的影响”, 《世界经济研究》, 第 9 期, 第 17-22 页。 |

| [] |

北京:电子工业出版社,

2016, 《服务化:制造业的创新之路》. 上海: 上海社会科学院出版 |

| [] |

Abadie A., Diamond A. and Hainmueller J., 2010, "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies:Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program". Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493–505.

DOI:10.1198/jasa.2009.ap08746 |

| [] |

Abadie A., A. Diamond and Hainmueller J., 2015, "Comparative Politics and the Synthetic Control Method". American Journal of Political Science, 59(2), 495–510.

DOI:10.1111/ajps.12116 |

| [] |

Amiti M., Wei S. J., 2006, "Service Offshoring and Productivity:Evidence from the United States". NBER Working Papers, w11926.

|

| [] |

Arnold J. M., A. Mattoo and Narciso G., 2008, "Services Inputs and Firm Productivity in Sub-Saharan Africa:Evidence from Firm-Level Data". Journal of African Economies, 17(4), 578–599.

DOI:10.1093/jae/ejm042 |

| [] |

Baron R. M., Kenny D. A., 1986, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Buzzell R. D., 1983, "Is Vertical Integration Profitable". Harvard Business Review, 61(1), 92–102.

|

| [] |

Doudchenko N., Imbens G. W., 2016, "Balancing, Regression, Difference-In-Differences and Synthetic Control Methods:A Synthesis". NBER Working Papers, w22791.

|

| [] |

Feenstra R. C., Hanson G. H., 1996, "Globalization, Outsourcing, and Wage Inequality". American Economic Review, 86(2), 240–245.

|

| [] |

Fritz M. S., Mackinnon D. P. Mackinnon, 2007, "Required Sample Size to Detect the Mediated Effect". Psychological Science, 18(3), 233.

DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01882.x |

| [] |

Hijzen A., H. Görg and R. C. Hine and Hine R. C., 2005, "International Outsourcing and the Skill Structure of Labour Demand in the United Kingdom". The Economic Journal, 115(506), 860–878.

DOI:10.1111/ecoj.2005.115.issue-506 |

| [] |

Khandker S. R., Koolwal G. B. and Samad H. A., 2009, "Handbook on Impact Evaluation:Quantitative Methods and Practices", Washington, DC: World Bank Press.

|

| [] |

Levinsohn J., Petrin A., 2003, "Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobervables". Review of Economic Studies, 70(2), 317–340.

DOI:10.1111/roes.2003.70.issue-2 |

| [] |

Naghavi A., Ottaviano G., 2009, "Offshoring and Product Innovation". Economic Theory, 38(3), 517–532.

DOI:10.1007/s00199-007-0322-8 |

| [] |

Preacher K. J., Hayes A. F., 2008, "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models". Behavior Research Methods, 40(3), 879–891.

DOI:10.3758/BRM.40.3.879 |

| [] |

Siegel D., Griliches Z., 1992, "Purchased Services, Outsourcing, Computers, and Productivity in Manufacturing", Output Measurement in the Service Sectors: University of Chicago Press.

|

| [] |

Smith K., 2000, "What Is the 'Knowledge Economy'? Knowledge-intensive Industries and Distributed Knowledge Bases", New South Wales: University of Western Sydney Press.

|

| [] |

Sobel M. E., 1987, "Direct and Indirect Effects in Linear Structural Equation Models". Sociological Methods & Research, 16(1), 155–176.

|

| [] |

Szalavetz A., 2003, "The Tertierization of Manufacturing Industry in the 'New Economy'". TIGER Working Paper Series, 40.

|

| [] |

Windrum P., Reinstaller A. and Bull C., 2009, "The Outsourcing Productivity Paradox:Total Outsourcing, Organisational Innovation, and Long Run Productivity Growth". Journal of Evolutionary Economics, 19(2), 197–229.

DOI:10.1007/s00191-008-0122-8 |

| [] |

Wolfmayr Y., 2008, "Producer Services and Competitiveness of Manufacturing Exports". FIW Research Reports, 009.

|