全球化、网络化、信息化的浪潮加剧了商业环境的动态性,企业员工只有通过卓有成效的学习才能取得超出竞争对手的工作绩效,帮助企业构建和保持竞争优势。在新经济时代,研究者指出,教练型领导是提升员工学习效率、改善员工绩效的关键措施(Ellinger,2013)。关于教练型领导的研究可以追溯到20世纪70年代中期,美国网球教练Timothy Gallwe撰写的《网球的内心游戏》一书(Bandura,1977)。与以往的“讲解规则、技巧以及给出建议”的培训方法不同,Gallwey认为学员具有先天的自主学习和执行能力,并发展了一种可以在短时间内帮助学员学会打网球的“引导型”培训方法。循着Gallwey的思路,一些具有前瞻意识的企业发现,那些真正能帮助员工改善学习行为,提升工作绩效的领导行为不是“指导”、“威权”领导,而是“引导”、“带领”式的教练型管理行为,即教练型领导。教练型领导往往是与员工进行直接互动,并在互动过程中努力改善员工的心智模式,挖掘出员工的内在潜能,进而提高员工在工作中的任务绩效和周边绩效(Ellinger,1999)。

教练型领导是企业内部管理者扮演教练角色,运用教练技术帮助并指导员工,促进员工学习。目前关于教练型领导的研究分为两派:行为学派和态度技能学派(Hagen,2012)。行为学派认为只能通过具体行为来区分教练型领导和非教练型领导,态度技能学派认为拥有支持教练的态度或者信念的也被称作教练型领导。但不管是教练型领导的态度还是信念,如果要对结果产生影响,都应该转化为具体的领导行为。目前有少量研究指出,教练型领导帮助员工提升工作绩效主要体现在以下4个方面:增强员工的管理和工作能力;促进员工的组织内部学习与组织外部发展;提升员工心理素质;降低员工离职率(Kim,2014)。换言之,现有研究指出了教练型领导对于提升员工工作绩效的正面价值,但缺乏教练型领导如何影响员工工作绩效的作用机理和经验证据。同时,关于教练型领导的实证研究多是在西方文化情境下开展的,中国经验较少。一方面,考虑到不同文化情境下教练型领导行为的内涵和边界可能存在差异,检验和完善中国情境下的相关量表可以为理解教练型领导行为和进一步发展相关研究提供非常有价值的基础性工具;另一方面,本研究引入员工自我效能感,这一概念的引入得以创新性地阐明了教练型领导行为影响员工工作绩效的中介作用机制。

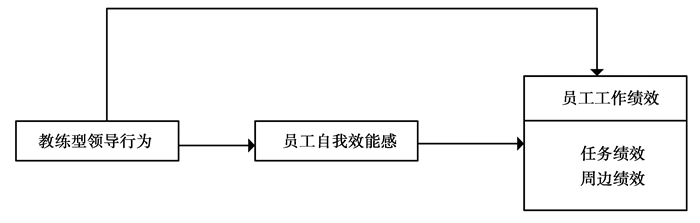

后文我们首先基于教练型领导行为理论,在对员工工作绩效细分为员工任务绩效和员工周边绩效的基础上,提出了教练型领导、员工自我效能感、员工任务绩效和员工周边绩效之间的关系的假设;然后,利用一手调查数据进行实证检验;最后,总结本文研究发现及与现有文献的联系。

二、理论与假设 (一) 教练型领导行为教练型领导是西方近年来兴起的一种新型领导方式,与传统领导行为不同,教练型领导行为注重通过领导者与员工的良好互动,来改善员工的心智模式、开发员工的智慧潜能,进而实现员工与组织的双赢(王雁飞等,2016)。目前国内外学者对教练型领导行为这一概念的界定并不一致,但他们均强调教练型领导行为在促进员工学习与提高员工绩效方面具有一致性。本文依据Orth、Wilkinson、Benefari(1990)、Ellinger(2003)、Mclean(2005)、Beattie(2006)和王雁飞等(2016)人的研究成果,综合考虑教练型领导行为的特点、目的及实现手段,认为教练型领导行为是企业培养员工的一种创新模式,即帮助员工树立工作目标,并为员工提供有效的资源和支持,通过激发员工的潜能,使员工自动自发地学习和发展,进而改善员工的工作能力,使员工的工作绩效得到显著提升,进而达到组织与员工双赢的目的。

(二) 教练型领导行为与员工工作绩效Ellinger et al.(2011)研究发现,现在越来越多的人把教练视作促进学习的同义词,而员工绩效改善则是这一过程的副产品。Agarwal(2009)、Hagen(2012)、和Ellinger(2013)研究结果显示教练型领导在与员工接触过程中充当了教练角色,他们的领导行为通常会被员工视为善意的帮助行为。这些行为可以包括:提出明确的目标、提供及时反馈以提高员工绩效、支持性的指导和角色规范、提供学习和发展机会、认可和奖励。根据社会交换互惠理论,在教练型领导与员工互动的过程中,员工觉得受惠于领导,他们会认为有义务对这种帮助进行报答。因此,员工在工作时会更加主动和努力,会用更优秀的工作绩效作为回报。教练型领导行为是一种支持性的行为,这种行为不仅帮助员工学习与发展,从而提高员工的工作技能,还通过领导与员工间的深入沟通,为员工提供有力的情感支持。本文中员工工作绩效被划分为任务绩效和周边绩效两个维度。其中,员工任务绩效是工作岗位、职责、工作角色及岗位说明书规定的行为,周边绩效是那些不属于组织规定的任务活动、但对组织效率非常重要的员工行为(Stajkovic and Luthans, 1998)。基于上文分析,我们认为教练型领导行为对员工任务绩效和员工周边绩效都具有显著正影响,即提出假设1和2。

假设1:教练型领导行为对员工任务绩效有显著正影响。

假设2:教练型领导行为对员工周边绩效有显著正影响。

(三) 教练型领导行为与员工自我效能感20世纪70年代,美国著名心理学家Bandura(1977)首次提出自我效能感,它是指员工个体对自己能否在一定水平上完成某一特定任务所具有的能力判断、信念或主体的自我把握与感受。个体的成功经验、他人替代经历、言语劝说和情绪及生理状态都会影响员工自我效能感的演变与形成,个体对这些信息的整合与综合性评价最终决定了其自我效能水平。Gist and Mitchell(1992)认为,人们主要通过三个过程使这四方面的信息转化为个人的自我效能感:任务需求分析、过去经历的因果分析、对个人能力的评估以及对环境资源和约束的评估。显然,教练型领导行为与Gist和Mitchell所指的这三个过程都密切相关。

在教练过程中,教练型领导为员工提供了关于其过往绩效和成就的集中反馈,这与Gist和Mitchell提出的第二个过程对应(Hellman,2009)。教练型领导与员工一起评估任务需求以及分析员工在未来可能会面临的问题和挑战,符合Gist and Mitchell提出的第一个过程。在明确员工个人现状和所能获得资源的基础上,教练型领导与员工共同探讨解决问题、完成任务的不同方法,这与Gist和Mitchell提出的第三个过程相一致。在讨论解决问题的过程中,教练型领导并不直接给出解决问题的方法,而是通过提问、案例分析等方式开阔员工的视野,扩大员工的知识受众面,转变员工的心智模式,从而使员工自主、自立、自发地想出解决问题的方案和方法。通过教练过程,增强员工迎接挑战、解决问题的自信心,这种自信心反映了员工的高自我效能感。据此,本文提出假设3。

假设3:教练型领导行为对员工自我效能感有显著正影响。

(四) 自我效能感与员工工作绩效Gist and Mitchell(1992)两位学者在构建“自我效能感—绩效关系”的模型时,引入了自我效能感形成的过程因素。以后的研究者也认为具有高自我效能感的个体更愿意主动尝试并参与具有挑战性的工作,在处理工作的过程中设置较高的目标承诺,在实现目标过程中会更加努力,从而达到更高的绩效水平(Stajkovic and Luthans, 1998;孟慧等,2002)。而高绩效目标带来的高工作绩效又会通过正向反馈来使得个体获得自我效能感的增益,如此反复,进而实现良性循环。与此相反,低自我效能感个体会因为质疑自己的能力、害怕尝试挑战性工作,而将目标设置较低,结果影响其实现工作绩效的效率。大量的Meta分析发现,当员工的自我效能感获得增加时,个人行动的动机就会被显著地刺激,个人绩效也会获得显著提升。Stajkovic and Luthans两位学者的研究发现,自我效能与工作绩效之间的加权平均相关系数值为0.380(Stajkovic and Luthans, 1998),这表明自我效能感对工作绩效间存在非常普遍的正向影响。因此,本文提出假设4和5。

假设4:自我效能感对任务绩效有积极影响作用。

假设5:自我效能感对周边绩效有积极影响作用。

(五) 自我效能感的中介作用不少研究指出,领导风格和员工工作绩效之间的重要中介变量是自我效能感,那么,自我效能感是教练型领导行为与员工工作绩效之间的中介变量吗?换言之,教练型领导行为是通过自我效能感影响了员工工作绩效吗?如果是,这种中介作用机制是部分中介还是完全中介?

目前,有少量研究识别了自我效能感对一些领导行为与绩效间的中介作用机制。例如,Walumbwa and Hartnell(2011)借助关系识别理论,证实了员工自我效能感在变革型领导行为与员工工作绩效之间的中介作用。此外,叶余建等(2007)学者通过实证研究探讨了在魅力型领导行为和组织公民行为之间,自我效能感和自尊心的中介机制。方阳春(2014)通过研究验证了在包容型领导行为与组织绩效之间起到中介效用的也是员工自我效能感。而Gist and Mitchell(1992)构建的“自我效能感—绩效关系”模型,则为学者厘清“教练型领导行为—员工自我效能感—员工工作绩效”三者之间的关系提供了理论基础。

在一个正常的组织中,领导要与员工们保持互动和联系。同样地,对于教练型领导来说,这种与组织成员之间保持密切互动的行为就更必不可少了。领导在充当教练的过程中,会与员工一起研究组织发展需要,进而共同确定员工需要完成的任务,这与Gist and Mitchell(1992)提出的任务需求分析相对应。在制定员工完成任务的方法与步骤之前,教练型领导会通过员工过往绩效反馈、案例分析等方法给员工提供直接或间接的经验,发掘员工潜力,使员工客观清晰地评价个人能力,这一过程与Gist and Mitchell提出的经验归因分析一致。在确定任务和了解个人能力水平之后,教练型领导会明确能够给予员工完成任务所需要的资源和技术支持,利用诱导和启发的方式来帮助员工解决问题。这一过程与Gist and Mitchell提出的环境资源或约束因素评价相对应。由此可以看出,教练型领导与员工互动的过程,就是员工自我效能感提升的过程。先天性高自我效能感以及经过后天努力获得自我效能感增益的员工,总是喜欢尝试那些充满挑战性和刺激性的工作,进而在为自己设置个人工作目标时也更加自信和大胆。同时,由于充分了解个人能力并获取教练型领导的有力支持,在完成任务过程中,员工会更加努力并坚持完成任务。因此文章认为自我效能感高的人会比自我效能感低的人拥有更高更远大的目标承诺,在完成困难的工作时也较之不会那么容易说放弃。鉴于此,提出假设6和7。

假设6:员工自我效能感在教练型领导行为与员工任务绩效的关系中起中介作用。

假设7:员工自我效能感在教练型领导行为与员工周边绩效的关系中起中介作用。

综合以上假设,提出本研究的理论模型,如图 1所示。

|

图 1 本研究的概念模型 |

本研究选取中国东北三省企业基层和中层管理人员为调查对象,具体采取了现场发放、回收纸质问卷和利用问卷星网站设计电子问卷、并借助新媒体发放给目标群体这两种途径。其中,利用企业中层和基层管理人员校内学习培训的机会,在MBA中心的帮助下共发放102份纸质问卷,收回93份问卷,经统计筛选出有效问卷共91份,问卷的有效回收率为89.2%。随后委托调查对象向其同事及身边其他基层和中层管理人员分享电子问卷,邀请他们在问卷星网站填写电子问卷,共收集到电子问卷157份,筛选之后整理出有效问卷一共128份,有效问卷回收率是81.5%。纸质和电子问卷的总问卷数219份,总有效回收率为84.6%。判断无效问卷的标准有:①空白问卷;②连续10个题项以上选择同一个答案;③问卷有漏答或出现多选;④电子问卷填写时间少于100秒。

样本结构组成方面,被调查者在各个层次分布比较均衡。从性别上看,男性比女性稍微多一些,占总体样本的55.3%;从年龄维度看,被调查者多数在“21岁-30岁”和“31岁-45岁”两个年龄段,分别占总体样本的66.2%和30.2%;员工工龄在6年以下的占总体的58.9%;被调查者学历等级水平大面积偏高,其中本科以上学历的人数在总体样本数中所占比例竟高达77.1%;且从工种及管理层次看,61.7%的被访谈者在企业中均从事管理类工作,其中多数为中基层管理者;被访谈者工作的企业多为国企或者民企(85.4%)。

(二) 测量量表 1. 教练型领导行为测量教练型领导行为的测量是本研究非常重要的一环。一方面,基于西方情境发展的教练型领导行为是否在中国情境下适用,这不仅需要在理论逻辑上加以回应,也体现在测量量表的改编和完善上。具体地,我们通过三个步骤来保证中国情境下的教练型领导型行为能被有效识别和测量。首先,我们对教练型领导行为的文献进行了系统整理,识别出Ellinger(2013)等成熟量表。然后,我们将量表进行翻译,再邀请相关领域的研究专家对翻译的量表进行开放式讨论,就量表翻译是否合适、量表题项是否适应中国情境、是否有中国独特的教练型领导行为没有体现出来等问题进行了深入研讨,修改并完善了量表。进一步地,我们先后三轮请15名企业管理人员试填量表,并请他们就是否理解量表和量表是否测量了中国的教练型领导行为发表意见,我们结合反馈意见对量表做了进一步完善。最后,我们形成了正式发放的教练型领导行为量表。

正式的教练型领导行为量表共包含5个题项,和国外量表总体是一致的,但管理情境进行了明显的中国化。特别地,在将纸质问卷发放给被调查之后,我们尽可能地从旁监督和解释,以使得被调查者最大可能性地按照企业的实际情况进行打分,例如问卷中的一项测量题目为“我的领导给员工提供了建设性的反馈”,如果回答量表的管理者需要,我们会根据量表设计的原始意图来进行解释和说明。我们采用的衡量量表为Likert的七点量表,该量表的Cronbachα系数是0.907,具有较高信度。

2. 员工工作绩效测量员工工作绩效分为两个维度:任务绩效和周边绩效。采用孙健敏、焦长泉(2002)开发的自评式量表,任务绩效和周边绩效各有四个题项,周淼(2011)等验证过该量表具有良好的信效度。要求调查对象根据自己最近一年的工作绩效情况进行选择,任务绩效测量题项例如“我可以准确地完成自己的工作目标”,周边绩效测量问卷中一题例如“我愿意在本部门继续工作”。我们主要采用Likert的七点量表来衡量,其中员工任务绩效量表的Cronbachα系数是0.838,周边绩效量表的Cronbachα系数是0.767,二者均具有较高的信度。

| 表 1 验证性因子分析结果比较 |

关于选取员工自我效能感的测量量表一事,本文采用的是由Chen et al.三位学者联合开发且主要针对组织管理研究领域的量表。且冯啸、陈小异(2012)两位学者已经在中国情境下验证了该量表具有良好的信效度和区分度。问卷内设置的题项主要是根据Likert的五级量表,其中一项测量题举例为“我能够实现我为自己设定的大部分目标”。本文采用Likert五点量表来衡量,该量表的Cronbachα系数为0.899,具有较高信度。

四、数据分析及研究结果 (一) 问卷信效度分析与共同方法偏差检验运用SPSS 22.0对本研究变量进行信度检验。数据结果表明,问卷整体的Cronbachα系数为0.92,教练型领导行为量表的Cronbachα系数是0.907,员工自我效能感量表的Cronbachα系数是0.899,员工任务绩效量表的Cronbachα系数为0.838,员工周边绩效的Cronbachα系数为0.767。借助AMOS 21软件对单因子模型、双因子模型、三因子模型和四因子模型分别进行验证性因子分析,并比较四个模型的拟合优度指标,根据结果来实现对各变量间区分效度的检验。据表 1的结果,四因子模型的拟合指标(χ2=414.410,df=183,χ2/df=2.265,GFI=0.847,NFI=0.852,IFI=0.911,CFI=0.910,RMSEA=0.076)优于单因子模型、双因子模型和三因子模型的拟合指标。据此得出,教练型领导行为、员工自我效能感、员工任务绩效和员工周边绩效这4个构念之间的关系是相互独立的,从而表明本研究所使用的问卷整体具有较高的区分效度。

借鉴周浩、龙立荣(2004)的研究成果之后,本文在控制、检查共同方法偏差之前充分思考,最终确定主要选取的两个方面为程序和统计方法。本研究在问卷设计和填写的过程中,从以下几个方面对共同方法偏差加以控制:(1)各变量测量量表采用不同的计分方式,如教练型领导行为、员工任务绩效和员工周边绩效采用Likert7级计分法,而员工自我效能感采用的是Likert5级计分法;(2)各变量测量量表的反应语句不同,教练型领导行为和员工自我效能感量表采用同意程度测量,员工任务绩效和员工周边绩效采用符合程度测量;(3)填写问卷时采用匿名方式,调查者必须确保参与者自愿并如实填写。虽然采用了程序控制方法来降低共同方法偏差,但本研究的调查问卷都是由企业中的员工来填写的,可能会存在一定的共同方法偏差。

本研究利用Harman的单因素检验法来对获取的样本数据进行共同方法偏差检验,根据表 2,量表中21个题项共析出的公共因子数为4个,并且第一个公共因子解释总体变异的42.275%,未超过50%。进一步地,根据Podsakoff(2003)等的建议,本文构建了两个模型:模型1测量的是四因子模型(教练型领导行为、员工自我效能感、员工任务绩效及员工周边绩效);模型2将共同方法偏差引入到结构方程模型之中,并挖掘其作为潜变量的作用。使用AMOS 21软件对模型1、2分别进行验证性因子分析,结果得出:模型1的拟合优度良好(χ2=414.410,df=183,χ2/df=2.265,GFI=0.847,NFI=0.852,IFI=0.911,CFI=0.910,RMSEA=0.076);与模型1比较而言,模型2具有较好的拟合优度(χ2=384.059,df=182,χ2/df=2.110,GFI=0.858,NFI=0.863,IFI=0.923,CFI=0.922,RMSEA=0.071),但是显著性不明显(p>0.05)。综合以上结果可知,本研究虽然不能完全排除共同方法偏差的影响,但是共同方法偏差并不严重,因此下文进行的数据分析是可取的。

| 表 2 各变量的描述性统计分析表(N=219) |

教练型领导行为的均值得分为5.13,由于采用Likert7级量表设计问卷,所以变量的中值为4,由此可知教练型领导行为的均值高于中值水平,这种结果表明被调查者的上司在日常工作中的教练型领导行为处于较高水平。本研究基于中国基层和中层管理者测得的教练型领导行为的项目平均分(5.13),似乎比美国情境的调查(Ellinger et al.,2011)略高。根据结果显示的各变量的相关系数值可知,教练型领导行为对员工自我效能感(r=0.434,P < 0.01)、员工任务绩效(r=0.434,P < 0.01)和员工周边绩效(r=0.499,P < 0.01)存在着显著正相关;员工自我效能与员工任务绩效(r=0.655,P < 0.01)、员工周边绩效(r=0.603,P < 0.01)分别呈正相关。这为下一步的回归分析提供了支持。

(三) 假设检验为了更好地检验教练型领导行为对员工任务绩效、周边绩效的总体效应,特建立教练型领导行为与员工绩效关系的适用模型,(χ2/df=2.505,SRMR=0.055,NFI=0.903,IFI=0.939,CFI=0.939,RMSEA=0.0830),员工任务绩效与教练型领导行为之间的路径系数值为0.490(p < 0.001),说明教练型领导行为对员工任务绩效有积极影响,并且这种影响在P=0.001水平上显著,即教练型领导行为可以提高员工的任务绩效,故假设1获得支持;相同地,员工周边绩效与教练型领导行为之间的路径系数为0.570(p < 0.001),说明教练型领导行为对员工周边绩效有积极影响,并且这种影响在P=0.001水平上显著,即员工周边绩效可以通过教练型领导行为获得提高,故假设2获得支持。为了弄清楚员工自我效能感是如何以及通过什么来在教练型领导行为与员工工作绩效之间实现中介变量的最大效用,本文构建了“教练型领导行为、自我效能感与员工绩效”的三者关系模型。同时,结构方程模型拟合指标的设定也均在可以接受的范围内,模型拟合显示良好(χ2=424.27,df=184,χ2/df=2.306,GFI=0.845,NFI=0.848,IFI=0.908,CFI=0.907,RMSEA=0.077)。表 3是利用极大似然法进行回归分析后,得到的结构方程模型路径系数估计。

| 表 3 结构方程模型路径系数估计 |

通过表 3得知,员工自我效能感和教练型领导行为之间的标准化路径系数为0.470,且在P=0.001的水平上呈显著关系,这再次说明教练型领导行为就是对员工的自我效能感有直接、积极且显著的影响作用,即企业可以通过采取某些措施,来使得教练型领导行为在某种程度上得以提高并改善好员工的自我效能感,假设3成立;员工任务绩效和员工自我效能感之间的标准化路径系数为0.670,且在P=0.001水平上显著互相影响,这说明员工的自我效能感对员工任务绩效存在着直接的显著的积极影响,即员工自我效能感必然能够在实现自我扩大的同时来提升企业内部员工的任务绩效,假设4获得支持;员工周边绩效和员工自我效能感二者之间的标准化路径系数为0.630,且在P=0.001水平上显著相关,说明员工自我效能感也能对员工周边绩效产生直接的影响作用,且这种影响在数字意义上的显示是显著的,即员工增强自我效能感,必然能够借此有效地提升员工周边绩效,假设5得到支持。

同时,还有一点值得注意,即教练型领导行为对员工任务绩效作用的标准化路径系数是0.1771,P =0.0090,在P=0.05水平上呈显著关系,这说明教练型领导行为会在极大程度上直接影响员工的任务绩效,即可以直接理解为实施教练型领导行为就是能提升员工任务绩效;此外,教练型领导行为与员工周边绩效的标准化路径系数是0.2430,P=0.001,并在P=0.05水平上显著相关,这充分说明了教练型领导行为可以直接作用于员工的周边绩效,即教练型领导行为是可以直接而不需要任何中介,来提升员工的周边绩效。

根据陈瑞等(2013)的建议,本研究在采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法(bias corrected percentile boostrap CI method)检测教练型领导行为如何通过提升员工自我效能感来改善员工的工作绩效时,借鉴了Zhao et al.(2010)学者曾经提出的中介效应检验程序,Zhao得出教练型领导行为对员工任务绩效的间接效应值是0.318,双尾显著性数值为0.000,表示教练型领导行为对员工任务绩效的间接效应在P=0.001水平上显著;同时,教练型领导行为对员工周边绩效的间接效应值为0.296,双尾显著性数值为0.000,这说明教练型领导行为对员工周边绩效的间接效应在P=0.001水平上呈显著。所以,教练型领导行为无论是对员工的任务绩效还是对员工的周边绩效都是存在显著的间接效应的。

教练型领导行为对员工任务绩效的直接效应值是0.1770,双尾显著性数值是0.04,这表明教练型领导行为对员工任务绩效的间接效应在P=0.05水平上是显著的;教练型领导行为对员工周边绩效的间接效应值为0.242,双尾显著性数值是0.0060,这说明教练型领导行为与员工周边绩效的直接效应在P=0.05水平上呈显著关系。因此,员工任务绩效与员工周边绩效是被教练型领导行为显著作用和影响的。如此可知,教练型领导行为在作用于员工任务绩效时,其中无论是间接效应还是直接效应,最终的结果显示都是显著的,再结合上文中提到的Zhao学者的研究成果——中介效应检验程序可知,员工自我效能感确实可以作为教练型领导行为与员工任务绩效两者之间的中介变量,假设6于是获得支持,但是员工自我效能感并不是唯一的中介,也就是说还存在着其他中介变量来影响教练型领导行为对员工任务绩效的作用;同样地,教练型领导行为在作用于员工的周边绩效时,其间接效应和直接效应也都是显著的,如此得知,员工自我效能感也是教练型领导行为与员工周边绩效关系的中介变量,假设7由此得到支持证明,同时还应该注意到,员工自我效能感并不是唯一中介,换句话说,即为教练型领导行为对员工周边绩效的积极影响还有可能会通过其他中介发挥作用。

五、研究结论与讨论本文实证研究了教练型领导行为对员工工作绩效的作用机制,得到如下结论:在企业、公司内部大力推广并实施教练型领导行为,不但可以帮助员工以行之有效的方式改善自己的工作绩效,同时也能对员工自我效能感产生相当大程度的正强化作用;与此同时,教练型领导行为无论是对员工任务绩效,还是对员工周边绩效,甚至员工自我效能感都具有显著正向作用;自我效能感是教练型领导和员工工作绩效的中介变量,起部分中介作用。也就是教练型领导一方面直接影响了员工工作绩效,另一方面,通过影响员工自我效能感,进而影响了员工工作绩效。这些发现具有一定的理论意义和管理启示。

(一) 理论意义1.本文借鉴和完善了Hagen等人的研究思路,构建了教练型领导行为对员工任务绩效和周边绩效的影响机理和作用机制模型,然后,本文以此作用机制模型为基础,实证检验了教练型领导行为对员工自我效能感和员工工作绩效的积极正向影响,从而丰富了中国组织环境下的“教练型领导行为—工作绩效”模型。

2.揭示了解释教练型领导行为和员工工作绩效之间的中介机制,即教练型领导行为能够直接提高员工任务绩效和周边绩效,与此同时,也通过提高员工的自我效能感,从而实现改善员工的任务绩效和周边绩效的间接作用;从而证实了员工自我效能感在教练型领导行为与员工工作绩效关系中担任中介作用,挖掘出了教练型领导行为在中国组织情境下对员工任务绩效和周边绩效产生间接作用的内在机理,也为进一步开启教练型领导行为有效性的“黑箱”提供了理论和经验基础。实证结果显示:员工自我效能感并不是唯一中介,还存在其他中介因素需要进一步探讨。

3.拓宽了教练型领导行为理论的应用领域和范围。教练型领导行为作为促进员工学习、提升员工绩效的有效手段,受到了国外理论界和企业管理者越来越多的关注。本研究是在中国情境下开展的较少的实证研究,该研究将教练型领导行为理论拓展到中国情境,对测量量表进行了本土化改造,并采用一手调查数据提供了中国情境的经验证据。实证结果显示:下属员工评价的教练型领导行为的平均分高于国外的研究结果,这说明在中国组织环境中,教练型领导行为的确存在着,且该行为的表现效果和程度不亚于国外水平。

(二) 管理启示1.在管理实践中,企业管理者要有效地采用教练技术,引导员工自己找到完成任务的手段和方法。教练型领导行为有利于提高员工自我效能感和员工工作绩效,企业管理者应该制定相应的策略支持并鼓励工作中的教练型领导行为。例如,招聘有教练型领导行为潜质的员工;组织员工参加教练技术的培训;将教练型领导行为纳入员工绩效考核中,对工作场合中的教练型领导行为予以精神或物质奖励等。

2.采取鼓励、成功体验以及树立榜样等方法来提升员工的自我效能感。本文的研究结果表明,教练型领导行为不但可以直接影响员工的工作绩效,还可以通过员工自我效能感作为中介变量来间接作用于员工的绩效情况,所以公司利用一定的奖励手段、能力肯定方式以及设立标杆榜样的奖项等措施来使得员工自我效能感获得源源不断的提升,这不仅可以强化教练型领导行为对员工绩效的影响效果,同时,也会使员工获得自我成就感和组织归属感,这都有利于员工高绩效工作的输出。因此,采取有效的措施和办法来实现员工自我效能感增益也不失为一种提高员工绩效的重要手段。

(三) 研究局限及展望本研究还存在一些不足和局限性。首先,本研究从同一数据来源获取数据,教练型领导行为、员工自我效能感和员工工作绩效的测量问卷都是由同一类人来填写,虽然问卷采用匿名方式填写并且数据分析显示共同方法偏差较小,但是采用自评的方式收集到的员工工作绩效数据,其客观和精确性存在一定的局限。因此,为了提高测量结果的精确性,提高数据客观性,未来研究者可以考虑采用上级评价的方法进行员工工作绩效的测量。其次,鉴于样本容量的限制,本研究并未对样本进行细致分类,从一般意义上分析并证实了教练型领导行为、员工自我效能感和员工绩效的关系。今后,研究者可以从不同行业、不同管理层次或者聚焦某一类企业探讨教练型领导下行为对员工绩效的影响,通过对比研究发现其中的共同性和差异性。最后,虽然本研究通过多层次的模型构建和数据分析,最终发现教练型领导行为对员工自我效能感的直接效应,对员工任务绩效和周边绩效的直接和间接影响关系确实存在。另一方面,作者也注意到员工自我效能感并不是教练型领导行为与工作绩效之间关系的唯一一个中介变量,还有其它中间变量有待学者去开发和探讨。而由于研究条件和篇幅的限制,本研究并未探讨更多的可能中介变量,关于教练型领导行为与员工绩效之间的“黑箱”,还需要更多的后续研究去打开。

| [] |

王雁飞、张静茹、林星驰,

2016, “教练型领导行为研究现状与展望”, 《外国经济与管理》, 第 5 期, 第 44–57 页。 |

| [] |

孟慧、赵娟、俞文钊,

2002, “转换型领导、员工自我效能感和绩效的相关研究综述”, 《人类工效学》, 第 4 期, 第 36–39 页。 |

| [] |

叶余建、何铨、聂雪林,

2007, “中小型企业主的魅力型领导行为方式对下属影响机制研究”, 《人类工效学》, 第 3 期, 第 41–43 页。 |

| [] |

方阳春,

2014, “包容型领导风格对团队绩效的影响——基于员工自我效能感的中介作用”, 《科研管理》, 第 5 期, 第 152–160 页。 |

| [] |

孙健敏、焦长泉,

2002, “对管理者工作绩效结构的探索性研究”, 《人类工效学》, 第 9 期, 第 1–10 页。 |

| [] |

周淼, 2011, "辱虐管理对员工工作绩效的影响研究", 吉林大学学位论文, 第30-45页.

|

| [] |

冯啸、陈小异,

2012, “一般自我效能感量表(NGSES)信、效度研究”, 《牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版)》, 第 4 期, 第 127–129 页。 |

| [] |

周浩、龙立荣,

2004, “共同方法偏差的统计检验与控制方法”, 《心理科学进展》, 第 6 期, 第 942–950 页。 |

| [] |

陈瑞、郑毓煌、刘文静,

2013, “中介效应分析:原理, 程序, Bootstrap方法及其应用”, 《营销科学学报》, 第 4 期, 第 120–135 页。 |

| [] |

Ellinger A. D., 2013, "Supportive supervisors and managerial coaching:Exploring their intersections". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86(3), 310–316.

DOI:10.1111/joop.12021 |

| [] |

Bandura A., 1977, "Self-efficacy:toward a unifying theory of behavioral change". Journal of Psychological Review, 84(2), 191–215.

DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191 |

| [] |

Ellinger A. D., 1999, "Bostrom R P. Managerial coaching behaviors in learning organizations". Journal of Management Development, 18(9), 752–771.

DOI:10.1108/02621719910300810 |

| [] |

Hagen M. S., 2012, "Managerial coaching:A review of the literature". Journal of Performance Improvement Quarterly, 24(4), 17–39.

DOI:10.1002/piq.v24.4 |

| [] |

Kim S., 2014, "Assessing the Influence of Managerial Coaching on Employee Outcomes". Journal of Human Resource Development Quarterly, 25(2), 59–85.

|

| [] |

Orth C.D., Wilkinson H.E and Benfari R.C., 1990, "The manager's role as coach and mentor". Journal of Nursing Administration, 15(4), 66–74.

|

| [] |

Ellinger A.D., Ellinger A.E. and Keller S. B., 2003, "Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance:A dyadic perspective in the distribution industry". Human Resource Development Quarterly, 14(4), 435–458.

DOI:10.1002/(ISSN)1532-1096 |

| [] |

Mclean G.N., Yang B. and Kuo M.H.C., 2005, "Development and initial validation of an instrument measuring managerial coaching skill". Journal of Human Resource Development Quarterly, 16(12), 157–178.

|

| [] |

Beattie R.S., 2006, "Line managers and workplace learning:learning from the voluntary sector". Journal of Human Resource Development International, 9(1), 99–119.

DOI:10.1080/13678860600563366 |

| [] |

Ellinger A. D., Ellinger A.E. and Bachrach D.G., 2011, "Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance". Journal of Management Learning, 42(1), 67–85.

DOI:10.1177/1350507610384329 |

| [] |

Agarwal R., Angst C. M. and Magni M., 2009, "The performance impacts of coaching:A multilevel analysis using hierarchical linear modeling". International Journal of Human Resource Management, 20(10), 2110–2134.

DOI:10.1080/09585190903178054 |

| [] |

Stajkovic A. D., Luthans F., 1998, "Self-efficacy and work-related performance:A meta-analysis". Journal of Psychological Bulletin, 124(2), 240–261.

DOI:10.1037/0033-2909.124.2.240 |

| [] |

Bandura A., 1977, "Self-efficacy:toward a unifying theory of behavioral change". Journal of Psychological Review, 84(2), 191–215.

DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191 |

| [] |

Gist M.E., Mitchell T.R., 1992, "Self-Efficacy:A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability". Journal of Academy of Management Review, 17(2), 183–211.

|

| [] |

Hellman K., 2009, "Sales Coaching:Making the Great Leap from Sales Manager to Sales Coach". Journal of Business & Industrial Marketing, 24(7), 529–530.

|

| [] |

Walumbwa F. O., Hartnell C. A., 2011, "Understanding transformational leadership-employee performance links:The role of relational identification and self-efficacy". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(1), 153–172.

DOI:10.1348/096317910X485818 |

| [] |

Podsakoff P. M., Mackenzie S.B. and Lee J.Y., 2003, "Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies". Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903.

DOI:10.1037/0021-9010.88.5.879 |

| [] |

Zhao X., Lynch J.G. and Chen Q., 2010, "Reconsidering Baron and Kenny:Myths and Truths about Mediation Analysis". Journal of Consumer Research, 37(2), 197–206.

DOI:10.1086/651257 |