上海合作组织成立于2001年,由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国共同创立。2017年6月,新增印度和巴基斯坦为正式成员国。自成立以来,该地区在贸易和投资领域的合作取得了一定的成就,但是一体化的进程却滞后于迅猛发展的经济全球化。随着“一带一路”的深入推进,区域内中印缅蒙经济走廊、中巴经济走廊、中蒙俄经济走廊等多边合作项目不断落实,上合组织成员国也从过去的“项目合作”逐渐转向全方位的“发展战略”对接,从双边合作不断拓展到多边合作,为区域经济一体化的推进提供了新的契机。各国对区域合作表现出空前的热情,建立上合组织自贸区的呼声也越来越高。2016年11月,李克强总理在上合总理会第十五次会议上明确表示,中国对“建设上合组织自贸区等倡议持开放态度,愿与各方开展自贸区可行性研究”①。2017年6月,哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第十七次会议上也呼吁各国应该进一步加强经济合作,逐步推进自贸区建设。中国与上合组织各成员国在贸易上具有较强的互补性,互为重要的贸易合作伙伴。提升上合组织区域经济合作水平,加快自贸区建设,可以有效减少贸易摩擦,从制度上为区域贸易和投资的发展扫除障碍,对于各成员国都具有十分深远的现实意义。对于经济发展进入新常态的中国,加快实施自贸区战略已经成为推进更高水平对外开放和新一轮经济增长的关键举措,因此,全面审视中国与上合组织各成员国的贸易关系,对上合组织自贸区的可行性和经济效应进行前瞻性研究,显得尤为迫切。

① 李克强在上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十五次会议的讲话(全文),新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2016-11/04/c_129350200.htm。

二、文献综述上海合作组织成立十六年以来,一直致力于推动区域经济一体化的发展。研究发现,在实际经济层面该地区一体化程度是加深的,在制度层面经济合作机制不断完善、经济合作战略不断充实(朱显平、邹向阳,2010;刘华芹,2014)。尽管上合组织在区域经济一体化方面取得了较大进展,但是相较于迅猛发展的经济全球化仍然是滞后的(朱显平、邹向阳,2010),一方面原因在于中亚国家的积极性不高,该地区内部经济合作机制十分复杂,且政治上对中国抱有戒心(刘华芹,2011;王维然、陈彤,2014),另一方面原因在于俄罗斯在地缘政治上的顾虑及其对区域经济一体化认识的不足(王维然、陈彤,2014)。学术界目前普遍认为,上合组织经济一体化是该组织功能扩展的必然要求,是成员国经济发展的共同需求,也是应对外部竞争压力的必然选择(李立凡,2007;张恒龙、谢章福,2014;张猛、丁振辉,2013),而建立自贸区是一体化的最佳途径和目标(霍伟东、李萍,2013;陆钢,2007)。对于中国而言,建立上合组织自贸区将为中国提供制度保障,便于自由进入中亚市场,稳定大宗商品供给(张猛、丁振辉,2013),同时有利于消除“中国威胁论”的影响,是一种低成本、稳步调和可持续发展的对外开放战略(陆钢,2007)。基于目前区域经济合作的现实,为了进一步深化区域经济一体化的发展,中国今后要秉持“凝聚共识、充实内容、深化合作、互利共赢”的合作方针(刘华芹,2014),制定短中期及长期发展模式,实施以点到面的合作路径,比如可以在次区域层面上从局部开始突破(张晔、秦放鸣,2009)。为保障一体化的顺利实施,保障机制的构建是十分必要的,应着眼于利益让渡机制的构建,合作动力机制的强化,信息沟通机制的畅通等方面(李子先等,2014)。

学者们对上合组织一体化进行了广泛的论证和研究,已有研究大多集中在要不要实施区域经济一体化,以及如何实施等方面,为本研究提供了很多有益的借鉴与参考。不过,总体来看,现有研究还存在一定的局限性:(1)尚无文献对上合组织自贸区的经济效应进行分析;(2)已有研究以理论研究为主,实证研究较少; (3)现有文献主要针对六个创始成员,缺乏印度、巴基斯坦加入后新上合组织的研究。因此,本文期望在刻画建立上合组织自贸区带来的经济效应方面作出有益尝试。本研究将上合组织八个成员国都纳入研究范围,在分析中国与其他成员国贸易现状的基础上,采用全球贸易分析模型(GTAP)对上合组织自贸区经济效应进行实证预测,以期为上合组织自贸区的论证与建立提供更科学严谨的实证参考与理论依据。

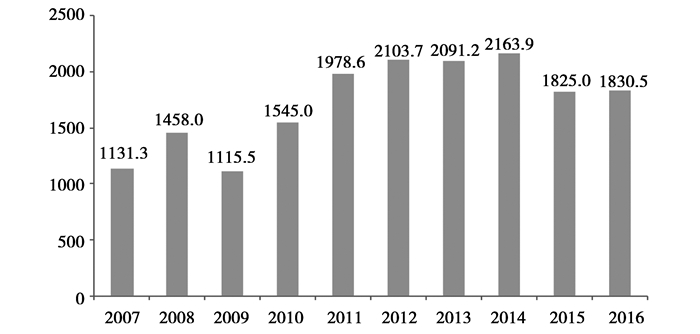

三、中国与上合组织成员国间贸易发展现状中国与上合组织各成员国在贸易上具有较强的互补性,随着经济的不断发展,中国既要为崛起的制造业寻求更大的市场空间,又要克服资源不足的短板,因而与上合成员国贸易往来越来越密切。2007年,中国与其他七个成员国的贸易总额为1131.3亿美元,至2012年增长至2103.7亿美元,年均增速约13.2%,占中国外贸总额的比重也从5.2%上升到5.4%。近年来,受全球经济持续低迷、石油等大宗资源价格下跌的影响,大部分成员国对外贸易出现了大幅下滑,中国与成员国的贸易额也出现了一定幅度的下降,2015年,中国与成员国的贸易额仅为1825亿美元。2016年,中国与成员国的贸易额触底反弹,同比增长0.3%,达1830.5亿美元。

|

图 1 2007-2016年中国与上合组织成员国贸易总额 单位:亿美元 数据来源:联合国UN COMTRADE数据库。 |

|

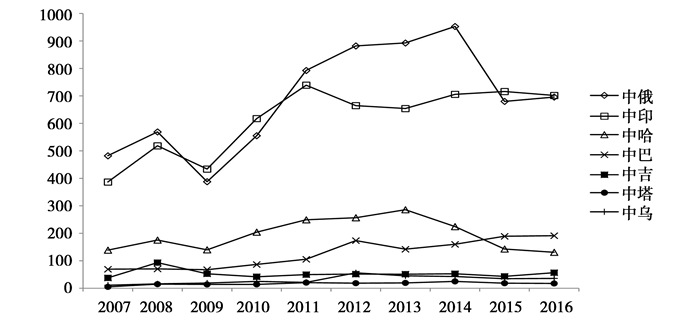

图 2 2007-2016年中国与上合组织各成员国双边贸易额 单位:亿美元 数据来源:联合国UNCOMTRADE数据库。 |

从其他成员国的视角来看,中国拥有完善的工业体系,在制造业上具有比较优势,不但可以通过贸易弥补其消费品和机电产品的不足,还可以通过承接优质产能提升工业技术水平,因此中国作为贸易伙伴在这些国家和地区的地位越来越重要。2014年以来,受世界经济复苏乏力、国际市场需求萎缩及乌克兰危机等多重因素的影响,俄罗斯、哈萨克斯坦两国的对外贸易连年下滑。2014和2015年中俄双边贸易连续两年下降,但是2016年双边贸易逆市上扬,达696亿美元,同比增长2.2%。2016年中哈双边贸易额为131亿美元,同比下降8.35%,下降幅度大大收窄。近年来,中印经贸关系也取得了飞速发展,2000年双边贸易额仅为29.1亿美元,2016年已达701.6亿美元。由于良好的双边政治和经贸关系,中巴贸易持续稳步扩大,2016年中巴贸易额达191.5亿美元,同比增长1.21%。2016年,中吉、中乌双边贸易稳定增长,中塔贸易小幅下滑。目前,中国已经成为俄罗斯、印度、巴基斯坦的第一大贸易伙伴,以及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的第二大贸易伙伴。

四、建立上合组织自贸区的经济影响分析 (一) 分析模型的选用与数据处理全球贸易分析模型(Global Trade Analysis Project Model, 简称GTAP模型)是基于新古典经济理论设计的多国多部门应用一般均衡模型。GTAP模型中构建了可详细描述每个国家或地区的生产、消费和政府支出等行为的子模型,并通过国际商品贸易关系,把各子模型连接成一个多国多部门的一般均衡模型,可以仿真模拟政策变动对各国各生产部门产出、外贸流量、商品和要素价格、GDP及社会福利水平等的影响,目前被世贸组织等国际组织、高校及研究机构广泛应用于国际经济和贸易的模拟分析和研究。随着中国对外开放的推进和自由贸易区战略的实施,近年来很多学者运用GTAP模型模拟了多个自贸区建立对中国经济和外贸的影响,对关税减让等相关政策的选择和实施进行了定量评价,取得了良好的效果。

本研究基于最新版本GTAP 9.0数据库,该数据库以2011年作为基期,涵盖了140个国家和地区,57个生产部门,5种生产要素。由于GTAP9.0数据库中不包括乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦两国,本文进一步把国家和地区进行分组为:中国、俄罗斯、印度、哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、世界其他国家和地区。考虑到乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦两国的对外贸易规模非常小,2015年两国对外贸易额仅占上合组织对外贸易总额的0.56%,在上合组织中的经济影响力十分有限,因而本文的国家和地区分组是可行的,并不影响模拟结果的科学性和可靠性。本文把数据库中原57个部门按属性整合为10个新部门,具体见表 1。

| 表 1 GTAP部门分组 |

由于上合组织自贸区尚没有建立,只能以现有关税水平为基础,研究建立自贸区可能带来的经济影响。因而本文将“未建立上合组织自贸区”作为基准方案。

2. 模拟方案设定上合组织自贸区的建立不是一蹴而就的,经济发展水平的不平衡、地缘政治的敏感性、中亚地区区域经济合作的复杂性等因素将会在一定程度上影响一体化的实施进程,也降低了关税降低至0的可能性。本文先进行完全自由贸易情形的模拟,根据模拟结果中部门产出的变化,为每个国家设定一个敏感部门作为关税减让的例外部门,进行再次模拟,并根据两种模拟方案来比较上合组织自贸区产生的经济影响。具体方案设置如下:

方案一:建立自贸区,中、俄、印、哈、巴、吉六国相互取消全部货物贸易的进口关税,即进口关税下降100%。

方案二:建立自贸区,根据方案一的模拟结果,中、俄、印、哈、巴、吉各设置一个货物贸易部门作为例外,例外产业进口关税下降50%①, 其他产业下降100%。

① 实际谈判中例外部门的关税水平一般并不是简单的直接减半,本文为了简化分析进行了这样的设计,尽管可能与实际存在偏差,但是不影响本方案所反映的总体效应方向。

3. 例外产业选择根据WTO成员国谈判的约定,结合已有自贸区的实施经验,各成员国一般会根据自身产业发展情况,选择不同产业为敏感产业作为关税减让例外。例外产业需要较长的过渡期来逐步削减关税,甚至最终仍保持一定的关税水平。本文假定各个国家为了保护本国的生产者,维持国内就业水平,均选择产出下滑幅度最大的货物贸易部门作为例外。如表 2所示GTAP的模拟结果,在取消全部关税之后,中国的资源类产业产出下降最大,俄罗斯、印度、哈萨克斯坦三国受最大负面影响的是纺织业,巴基斯坦的轻型制造业和吉尔吉斯斯坦的肉类制品生产也出现了相对较大幅度的下滑。

| 表 2 方案一实施后上合组织成员国各部门产出变化 单位:% |

| 表 3 上合组织成员国例外产业选择 |

本文从短期和长期两个视角来衡量上合组织自贸区建立可能带来的经济影响。短期效应是指自贸区建立后,其他条件不变的情况下,由于关税的降低或取消,短期内各成员国之间贸易流量、贸易结构、贸易条件、居民福利等方面发生的变化。长期效应则是自贸区建立起一段时间之后才会表现出来的深层次经济影响,包含经济总量、产出等变化。模拟结果主要包括两部分,其中表 4至表 10为上合组织自贸区的短期效应,表 11和表 12则反映了长期效应的影响。

| 表 4 上合组织成员国进出口额变动情况 单位:百万美元 |

| 表 5 上合组织成员国进出口变化幅度 单位:% |

| 表 6 方案一实施后各国出口结构变化情况 单位:% |

| 表 7 方案二实施后各国出口结构变化情况 单位:% |

| 表 8 方案一实施后各国进口结构变化情况 单位:% |

| 表 9 方案二实施后各国进口结构变化情况 单位:% |

| 表 10 上合组织成员国贸易条件和福利变化 单位:% |

| 表 11 建立自贸区对各国GDP的影响 单位:% |

| 表 12 方案二实施后各国产业产出变化 单位:% |

(1) 贸易扩大效应

贸易扩大效应是指自贸区建立后,各成员国之间取消各种关税和非关税壁垒,区域内贸易增加。贸易规模的扩大主要是贸易创造和贸易转移效应共同作用的结果,一方面来自其他成员国的低价进口品取代了昂贵的国产商品,成员之间的贸易被创造出来,另外一方面部分进口从过去生产成本较低的非成员国转向生产成本高的成员国,降低了对非成员国的贸易依赖,与区域外贸易量下降。

本文模拟了两种方案中上合组织自贸区成员国贸易流量的变化,除了吉尔吉斯斯坦以外,各国进出口流量都有所增加。如表 4,两个方案中进口额增加最多的均为中国、印度和俄罗斯,出口增加较多的是印度、中国或俄罗斯。就贸易差额的变化而言,方案一中顺差增加最多的为吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦,方案二中为印度和俄罗斯,中国在两种方案中进口增量均远高于出口增量,贸易顺差减少。哈萨克斯坦和巴基斯坦两国虽然贸易增量小,但是增幅却十分明显,如表 5所示,方案一中两国出口增长较为明显,分别为0.96%和6.51%,进口增幅均为3.28%,远高于其他国家,方案二情况类似。吉尔吉斯斯坦在方案一中,出口增幅高达8.78%, 方案二中出口则减少了0.31%,两种方案中,该国进口均出现了下滑,原因可能是由于该国一直是中国与独联体国家的转口贸易平台,自贸区成立会带来中与哈、俄等国间关税的大幅降低,吉国所拥有的转口贸易优越条件将丧失,转口贸易规模出现缩水。

(2) 贸易结构效应

自贸区的建立会在一定程度上改变各成员国的贸易结构。贸易结构效应的形成主要是由于取消关税和非关税壁垒后,各成员国进出口部门的比较优势会发生相对变化,并引发进出口结构的调整。

① 出口结构

方案一实施以后,中国的出口结构发生了一定的改变(见表 6),谷物、纺织、资源类、轻型制造业出口均出现了较为显著的增长,特别是谷物类出口增幅达3.55%,肉类制品和三个服务部门则出口下降。方案二中(见表 7),纺织品出口增长1.37%,资源类出口增加0.06%,其他部门出口均缩水。

方案一中除俄罗斯和哈萨克斯坦两国服务部门出口出现较小幅度下降外,其他各国大部分行业出口都实现了正增长。其中,哈萨克斯坦的纺织业出口增幅高达50.15%,吉尔吉斯斯坦的肉类制品出口增长25.23%。俄罗斯的纺织业、食品加工,巴基斯坦的资源类产业、纺织业、谷物类、轻型和重型制造业,出口增长均在5%以上,较为显著。印度在谷物类、食品加工、纺织业、重型制造业等部门出口增长也较快,均高于3%。方案二实施后,其他成员国大部分出口部门出现了小幅正增长,只有哈萨克斯坦的纺织业出口增幅较大,达到13.9%,而吉尔吉斯斯坦的纺织业出口则出现18.34%的大幅下滑。

② 进口结构

在两种方案实施以后,中国各部门在进口贸易方面都出现了一定幅度的提升(见表 8、表 9)。方案一中,中国在纺织业、食品加工、肉类制品、谷物类、轻型制造业、重型制造业、基础服务等部门的进口增幅都超过了1%。方案二实施后,除纺织业进口增长达0.63%以外,其他部门进口增幅均在0.35%及以下,资源类进口则出现了0.06%的小幅下滑。

就其他成员国而言,方案一中,俄罗斯、印度、哈萨克斯坦和巴基斯坦等国纺织部门进口增长十分迅速,印、巴两国的增幅均超过了20%。此外,俄、哈、巴在制造业方面,印在谷物类和制造业方面,也出现了较显著的增长。吉尔吉斯斯坦则在食品加工、服务业及谷物类生产等部门出现了不同程度的进口缩水。在方案二中,俄、印、哈纺织品进口仍然增长较快,巴在轻型制造业,吉在肉类制品进口方面也出现了较显著的增长。相较方案一,方案二中的进口增幅普遍较低,多数成员国在大部分行业缩减了进口。

(3) 贸易条件效应

贸易条件效应是指自贸区建立后,贸易转移引起区内成员国对区外非成员国商品的贸易需求发生转移,整个自贸区从区域外进口规模下降,因而从区域外进口的价格也相对下降,自贸区作为一个整体贸易条件会改善,但是不同的成员国可能会有所区别。方案一中中国、俄罗斯和哈萨克斯坦贸易条件得到改善,其他成员国出现恶化,其中吉尔吉斯斯坦下降了2.06%,下降幅度相对较大。方案二中,除中国以外,其他国家贸易条件都出现了较小幅度的恶化。

(4) 福利效应

自贸区的建立会使各成员国对外贸易规模扩大,资源得到更加高效的配置,消费者可以享受到更低价的进口品,并满足消费者选择的多样性,使各个国家的福利水平得以提升。本文选用GTAP模型中的希克斯等价变差(Equivalent Variation, EV)来表示一国的福利水平。如表 10所示,两个方案中模拟出的结果不尽相同,方案一中中国、俄罗斯、印度、哈萨克斯坦的福利水平都得到了较大的提升,巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦的福利水平则出现了下降。方案二中,除了巴、吉两国,印度的福利水平也出现了小幅下降。方案二中各国福利水平变动的绝对值明显低于方案一。

2. 长期效应自贸区的长期效应主要是由规模经济效应、外部投资效应和竞争效应引起的。规模经济效应主要是指关税和非关税壁垒取消后,商品可以在区域内自由流动,对于企业来说将面临更大的市场空间,有助于企业获得规模经济。外部投资效应产生的主要原因是由于自贸区内部取消关税,而对非成员国仍征收较高关税,非成员国企业为了逾越贸易壁垒,会加强对自贸区国家的投资。自贸区的建立还会加剧区域内部企业的竞争,企业为了在竞争中获得有利地位,必然会改善生产和经营效率,提高研发投入,降低生产成本,促进要素资源更加高效的配置。长期效应是比短期效应更深层次的变化,通常表现为成员国经济的增长和产业结构的变化。

(1) 经济增长效应

根据GTAP模拟的结果(如表 11所示),方案一情形下自贸区的建立对各成员国都带来了有利的影响,对吉尔吉斯斯坦的经济拉动作用最大,该国GDP增速达0.160%,其次是巴基斯坦和印度,分别增长0.107%和0.101%。方案二中,各个国家的经济也都实现了正增长,不过增幅均远小于方案一。

(2) 产业结构效应

自贸区的建立会使得区域内贸易往来更加密切,成员国间的国际分工也将向纵深发展,生产要素在区域内得到更好的流通和配置,从而引起各个成员国产业结构的调整。通过对上合组织自贸区的模拟,方案一给各个国家产业结构带来了相对较大的调整(见表 12)。其中,中国纺织业产出增加0.7%,基础服务增加0.2%,资源类产业和重型制造业生产有一定比例减少,其他产业变动相对不明显。俄罗斯、印度生产增加最多的为基础服务部门,哈萨克斯坦为基础服务部门和重型制造业,三国生产减少最多的均为纺织业,其中哈国纺织业锐减了16.97%。巴基斯坦的纺织业产出扩大了1.39%,轻型和重型制造业则分别下滑了1.21%和0.88%。吉尔吉斯斯坦的重型制造业和纺织业调整较为明显,产出分别增产了8.42%和5.11%。

方案二下,各国纺织业产出均出现了较为明显的变动(如表 12所示),中国和巴基斯坦分别增长0.69%和0.51%,其他成员国则出现了不同程度的下滑,吉、哈、俄三国下滑幅度最大。此外,出现相对较大调整的,还包括巴基斯坦的轻型制造业减产0.77%,吉尔吉斯斯坦的重型和轻型制造业分别增产0.95%和0.56%,肉类制品生产缩减了0.62%。方案二中各国产出变化幅度普遍低于方案一。

五、结论与启示中国与上合组织各国经贸合作空间十分广阔,在中国政府推进“一带一路”倡议的背景下,各成员国都表现出了高度的合作意愿和热情,经贸合作必将进一步加强。通过本文的分析发现:

(1) 短期来看,除吉尔吉斯斯坦以外,各成员国进出口规模都将扩大,中国出口扩张规模小于进口,贸易顺差将缩小;各成员国会扩大对比较优势产品的出口,增加对比较劣势产品的进口;自贸区对各国贸易条件和福利水平的影响并不均衡,表现为中国、俄罗斯等贸易大国获利较多,小国和落后国家的贸易条件恶化,福利水平下降。

(2) 从长期来看,自贸区的建立能有效拉动各成员国经济发展;随着合作的深入,各成员国在分工上出现了一定的变化,并引发各国产业结构的调整,但是并未产生明显的产业升级效果。

(3) 方案一情况下短期和长期效应表现更为显著,即完全自由贸易情况下各种经济效应效果更为明显。

总之,建立上合组织自贸区对中国的进出口贸易流量、贸易条件、社会福利水平和经济增长等经济指标都带来了改善。长远来看,能有效拉动整个区域的经济增长,实现各个国家的互利共赢。结合上文的实证分析,本文的研究得到如下启示:

(1) 通过对自贸区的模拟发现,上合组织自贸区的建立虽然可以推动中国外贸发展,但是对进口的拉动作用明显大于出口,对制造业等优势行业的出口带动并不是十分显著,在采取方案二设置了例外产业之后,重型和轻型制造业的出口甚至都出现了下降。原因可能在于中国制造业传统比较优势正在逐步丧失,而中高端市场占有率相对较低,制造业内部结构出现“青黄不接”的断档。因此,中国应该以《中国制造2025》为行动纲领,摒弃传统的主要依托人口和资源红利等低成本为核心的国际竞争战略,建立起新型的以全要素生产率提高为核心的国际竞争战略。从决定比较优势的要素禀赋结构方面来看,新型比较优势的构建不仅取决于生产要素的数量,更取决于质量,而劳动力和技术两种要素最为关键。当务之急应当以加大人力资本的引进、培育和积累为根本,以提高研发和技术改造费用的投入为重要手段, 不断推动外贸的升级转型。

(2) 在贸易条件和国家福利方面,只有中国实现了双改善,巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦等国则同时出现贸易条件恶化和福利下降。原因可能主要由于这些成员国工业较为落后,处于全球价值链的中低端,主要以出口资源密集或劳动密集型产品为主,出口产品附加值较低;而进口却以资本品为主,技术含量高,价格也相对较高,从而导致出口价格相对进口价格下降,贸易条件恶化。为此,我们可以借鉴WTO及现有自贸区的谈判经验和做法,允许落后国家承担较低水平的义务,在产业的关税减免上制定较长的过渡期,并给予他们更优惠的待遇安排,提供技术援助和人员培训等。

(3) 就中国的服务部门来看,自贸区的建立使得服务部门出口减少,进口增加,三个服务部门的产出也做出了不同方向的调整,对产业的转型升级并没有带来明确的正向效应。这说明中国服务出口的总体竞争力不强,建立上合自贸区可能会对中国的服务业造成一定的负面冲击。因此,推动服务贸易快速发展,增强服务部门国际竞争力,是自贸区达成之前值得密切关注的问题。建议进一步深化服务行业改革,因地制宜开展服务贸易创新发展试点,加大对服务贸易的支持和投入。同时应当重视具有创新和国际竞争力的市场主体的培育,支持和鼓励更多服务业企业“走出去”。

(4) 由于GTAP数据库本身涵盖国家有限,本文未能对乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦两国的经济效应做出模拟,虽然这两个国家对外贸易量极小,经济影响力有限,但是也不能忽视他们作为主权国家在区域合作中所发挥的作用。我们应该联合他们一起进行全面而深入的可行性分析,提高小国和落后成员国参与自贸区的热情与积极性,实现各国间的互利共赢。

| [] |

陈虹、马永健,

2015, “中国-欧盟自贸区经济效应的前瞻性研究”, 《世界经济研究》, 第 8 期, 第 88–99 页。 |

| [] |

霍伟东、李萍,

2013, “上海合作组织区域经济一体化研究”, 《高校理论战线》, 第 3 期, 第 57–62 页。 |

| [] |

李立凡,

2007, “论上海合作组织经济与贸易合作——兼论中国对推动上合组织经贸一体化的设想”, 《世界经济研究》, 第 4 期, 第 79–84 页。 |

| [] |

李子先、孙文娟、何伦志,

2014, “推动上海合作组织区域经济一体化模式及路径研究”, 《新疆大学学报(哲学·人文社会科学汉文版)》, 第 5 期, 第 87–92 页。 |

| [] |

刘华芹,

2011, “新时期进一步推进上海合作组织区域经济合作的思考与建议”, 《国际贸易》, 第 5 期, 第 60–65 页。 |

| [] |

刘华芹,

2014, “深化上海合作组织区域经济合作的构想”, 《俄罗斯东欧中亚研究》, 第 1 期, 第 31–37 页。 |

| [] |

陆钢, 2007, "'和谐地区'与上海合作组织自由贸易区的建设", 《毛泽东邓小平理论研究》, 第65-69页.

|

| [] |

綦建红、孟珊珊,

2008, “要素禀赋、贸易成本与中国出口产品多元化的目标国差异——以'一带一路'沿线国家为例”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 42–59 页。 |

| [] |

王维然、陈彤,

2014, “关于建立上海合作组织自由贸易区的回顾与反思:2003~2013”, 《俄罗斯东欧中亚研究》, 第 6 期, 第 49–54 页。 |

| [] |

张恒龙、谢章福,

2014, “上海合作组织区域经济一体化的条件与挑战——基于二元响应模型的计量分析”, 《俄罗斯研究》, 第 2 期, 第 71–90 页。 |

| [] |

张静中、王文君,

2016, “'一带一路'背景下中国-西亚自贸区经济效应前瞻性研究”, 《世界经济研究》, 第 8 期, 第 70–78 页。 |

| [] |

张猛、丁振辉,

2013, “上海合作组织自由贸易区:构想及其意义”, 《国际经贸探索》, 第 2 期, 第 22–33 页。 |

| [] |

张晔、秦放鸣,

2009, “上海合作组织自由贸易区实现路径探析——基于次区域经济合作视角”, 《新疆大学学报(哲学·人文社会科学汉文版)》, 第 6 期, 第 95–98 页。 |

| [] |

朱显平、邹向阳,

2010, “上海合作组织框架下的区域经济一体化:进展与动力”, 《俄罗斯东欧中亚研究》, 第 3 期, 第 47–54 页。 |

| [] |

Aguiar A., Narayanan B. and Mcdougall R., 2016, "An overview of the gtap 9 data base". Gtap Journal of Global Economic Analysis, 1(1), 181–208.

DOI:10.21642/JGEA |

| [] |

Hertel T.W., 1998, "Global Trade Analysis:Modeling and Applications", New York: Cambridge University Press.

|