学术界最开始对于异质性(Heterogeneity)的研究多见于生态、遗传等学科,主要指样本或观测个体的差异性、多样性和混合性特征(Wagner and Fortin, 2005)。Jacbos(1969)认为异质性是经济增长的重要机制,纳尔逊和温特(1982)将惯例看作是企业的异质性特征。Andersen(1994)认为异质性是演化的前提。演化过程中的变异机制会增加异质性,而选择机制会减少异质性。由此可见,异质性是分析经济演化的基础。目前,学术界对异质性的定义尚未达成一致。大多数国外学者将异质性(Heterogeneity)与多样性(Diversity)混淆,Spilling(2008)认为异质性是多样性的同义词,是演化的必要条件。笔者认为,与多样性不同,异质性指的是同一种类个体质量的差异,比如同一产业内不同企业间的差异。而多样性指的是不同种类之间的差异,比如不同产业内企业间的差异。学者们关注的是异质性在经济演化过程中扮演何种角色,以及经济演化如何生产异质性。

不同于新古典经济学,演化经济学用西蒙的“有限理性”假设替代完全理性假设,用马奇的“满意”原则替代最大化行为原则(崔学锋,2012),将异质性作为起点,研究部门间结构变迁对经济增长的影响,主要集中在三个基本问题:个体行为研究;制度、技术与偏好的共同演化;分析工具和方法论的统一(黄凯南,2011)。演化经济学采用“多样-选择-遗传”框架分析异质主体对外部环境变化的行为反应,由竞争决定行为主体是被保留、遗传,还是被淘汰。马歇尔(1961)认为“变异的倾向是进步的主要原因”,他在研究产业发展的时候,明确考虑到了企业的多样性和异质性,并尝试将它们纳入到产业分析中。他构造了代表性企业的概念,将非均衡的企业群体与产业层面的供需均衡结合在一起(黄凯南,2010)。Wesley Cohen and Franco Malerba (2001)在引用马歇尔的观点时强调,与马歇尔对代表性企业的看法相反,演化模型刻画了不同的企业(或代理)群体经济环境中共存。在这些模型中,异质性推动了技术变革和技术学习,又反过来推动了劳动分工。企业的异质性是演化的引擎,是产业经济、区域经济乃至宏观经济演化的基础(Mark Knell, 2008)。从以上研究可看出,学者们深切关注异质性与经济演化的关系,但是,企业异质性具有多重性,既涉及要素投入、创新、效率等方面的内部因素,也牵涉到结构状况、所处经济环境等外部因素,这种多重异质性如何影响演化路径?这需要我们对异质性及其与经济演化的关系进行深入分析。

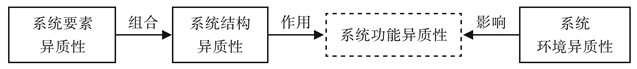

(二) 分析多重异质性与经济演化的关系需要系统视角经济演化正在朝系统化方向发展。“没有哪一个层级的问题可以孤立地被分析”是演化方法的精髓(杨虎涛,2007),这种强调普遍联系和从互动中解释变化的倾向无疑是系统论的。经济是一个包含了要素-结构-功能-环境的投入产出系统(如图 1)。因此,从系统视角出发,经济演化包含要素、结构、功能、环境的异质性,呈现多重性质。依据系统运行的组成因子和影响因素划分,包含要素异质性、结构异质性和环境异质性。要素的异质性主要表现在投入质量的不同。要素之间相对稳定的连接方式、组织秩序及其时空关系表现的差异性就是结构异质性。环境,包含制度环境、市场环境和自然环境等,是经济系统存在和演化的必要条件,环境的异质性表现为环境差异。功能异质性是经济系统在与要素、结构、外部环境相互联系和作用中表现出来的能力与功效的差异,是衡量经济主体异质性的核心。从系统论的视角梳理多重异质性与经济演化的关系更有助于我们在时间维度和空间维度上了解经济动态过程的微观演化动力、经济结构变迁和地理化表现。

|

图 1 经济系统的多重异质性示意图 来源:根据张林(2015)第29页修改而成。 |

多重异质性是研究经济演化过程的逻辑起点,可从以下几个方面来理解:一是经济演化由要素异质性、结构异质性、功能异质性和环境异质性等多重异质性共同作用;二是经济系统具有多维(微观、中观、宏观)异质嵌套的结构特征,每一个尺度上都涉及到要素、结构、环境的异质性与系统功能的异质性;三是功能的异质性主要表现在生产规模、生产效率、创新程度和对环境的反应速度上; 四是经济主体的演化轨迹与环境作用过程是复杂的、非线性的、未来演化轨迹不确定,且在不同外部环境作用下演化轨迹不唯一。异质要素投入、异质结构和异质环境可能会产生同质功能,但异质功能对要素、结构和环境的影响不是同质的。

(三) 研究思路与方法本文研究异质性与经济演化的关系,运用系统论方法构建多重异质性框架,分析其在经济演化过程中的作用机理。通过筛选出与异质性、经济演化关系相关的演化文献,从系统视角进行归纳分类,梳理归纳的目的在于:(1)从系统视角重新梳理多重异质性与微观个体(企业)、种群结构(产品、产业、区域)演化的内在逻辑。(2)探讨多重异质性与经济演化关系的前沿研究领域。研究将有助于分析地方经济演化的基础、动力和路径,为经济提质增效提供理论支持。

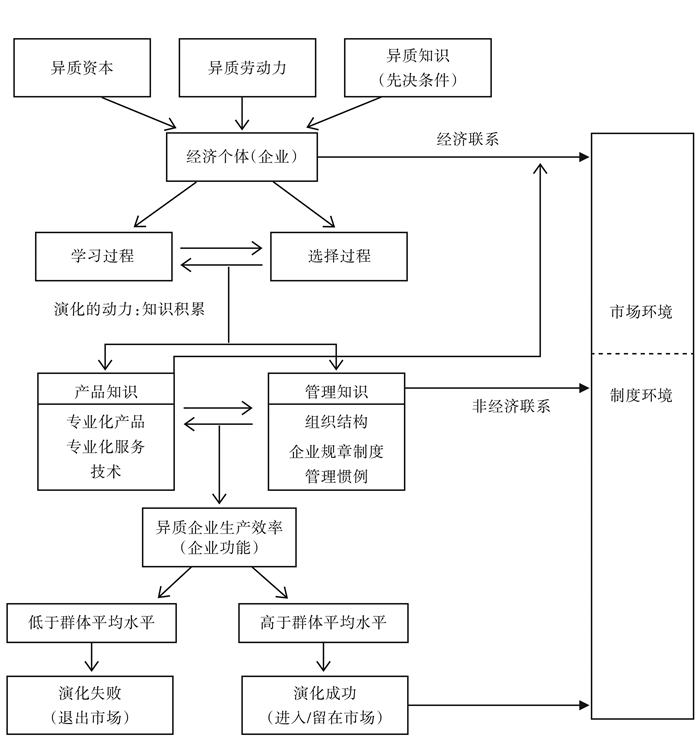

二、异质性与微观经济演化动力的关系企业是微观经济行为主体,其异质性特征、选择和传承机制构成了演化经济学的三个理论基石(Essletzbichler et al., 2010)。企业演化成功与否取决于其对环境的适应性,即生产效率是否高于群体均值。生产效率的差异是企业功能异质性的主要表现,决定企业演化的方向和速度。许昌平(2014)通过实证研究表明,高于平均生产效率的企业会选择留在市场,低于平均生产效率的企业则选择退出市场,而介于两者之间的企业会选择进入市场。安虎森等(2014)研究认为,新企业进入市场所需要的各种资源(资本、劳动、网络、知识等)倾向于分布在城市群或产业聚集区,所以企业的功能异质性受到区域条件的影响。Hopenhayn(1992)将企业生产效率看作是外生冲击,企业只能被动地接收有关自身效率的信息,而演化经济学者Eticson et al.(1995)将企业的生产率变化看作内生变量,即企业能够通过投资来提高自身效率。演化经济学中生产效率的提高主要涉及三个方面:一是判断在不同现实情况下,企业的生产方式和数量;二是企业的投资决策;三是新技术的搜寻与学习,即要素配置、经济决策和技术进步是影响生产效率异质性的重要因素。

(一) 要素异质性要素禀赋的异质性是企业获得长期利润或持久竞争力的来源之一。要素既包括自然资源、劳动力、资本等传统生产要素,也包含知识、信息和先进技术等创新型生产要素。不同质量要素的投入与配置结构影响投入产出效率,进而影响个体演化的路径。

选择传统生产要素还是创新型要素投入对演化方向具有深远的影响。实现企业演化升级,主要路径是推动传统要素驱动转向创新型要素驱动。在劳动力方面,就是要提升高技能人才数量的比例。人力资本具有“马太效应”,人才集聚对经济具有溢出效果。高技能劳动力的供给数量为有效提升产业生产效率提供了基础。与企业发展匹配的高技能劳动力更有议价能力,生产能力更高。而低技能劳动力议价能力低,会轻易被机器化大生产所取代。提高技能人才质量可通过设置培训课程、建立研发团队、增强学习能力、丰富知识储备等途径实现。

资本要素的异质性主要表现在投资方式、用途等方面的差异,以不同方式影响着企业功能,比如社会资本和政治资本。Kirstan et al.(2007)认为企业家精神是一种社会资本,能够通过搜寻和优化配置异质资本来提高企业利润。Chen(2013)将政治资本看作是企业异质性的潜在来源,认为在制度环境不完善的经济体中,拥有政治资本的新员工会比其他员工获得更多的报酬。不少学者用实证方法研究异质资本对企业功能的影响。杨振、李陈华(2013)通过分析中国制造企业微观数据,得出外资能够有效提升国有企业生产率,而港澳台资本对民营企业和国有企业生产率的提高都有促进作用的结论。王明益(2014)考察了外资异质性对全要素生产率的影响,结果表明对外直接投资是当前我国纺织行业发展的最好选择。Liu et al.(2014)研究表明在异质劳动力与企业需求不匹配的情况下,大规模资本能够有效弥补这种不足。从以上文献可知,学者更关注何种异质资本对生产效率有影响,但是没有阐明异质资本对企业功能的影响路径。

(二) 知识异质性知识积累是微观经济个体演化的动力。知识异质性是知识积累的先决条件,也是企业异质性的重要来源。企业知识的异质性意味着即使企业做相同的事情,它们也知道如何用不同的方法来完成。知识异质性主要表现为知识质量的高低。若企业知识质量高,则说明企业的知识积累速度快,知识创新能力强,更容易产生新技术和新惯例。创新被认为是知识异质性最强的行为特征,是影响生产效率的关键因素。熊彼特的五种创新模式被简化为技术和制度两个方面,前者创新围绕着知识的专业性展开,后者则围绕着知识生产本身展开。知识异质性与企业集聚模式有关。由众多中小型创新企业集聚而成的熊彼特Ⅰ型,知识向大多数企业开放,容易被获取,异质水平高,毁灭式创新是其主要的创新模式,而以“一大带多小”为特征的熊彼特Ⅱ型,知识产权保护机制强,知识外溢少,异质水平低,创新更多是由知识累积而引致的。知识异质性会影响知识潜在组合的数量,更高的知识异质性会有更多的潜在新组合(Spilling, 2008)。

知识的异质性也是企业技术创新能力强弱的表现。企业是最重要的知识生产基地,通过知识创新与相互学习不断积累企业知识。Metcalfe(1998)强调了创新行为的异质性和技术的多样化对企业生存与演化的重要性。一种技术产生的利润可以投资于另一种技术,高于平均利润率的技术再投资份额会上升,并会掠取较低劣技术的利润(Silverbeng. G. et al., 1993)。Carayannis et al.(2012)等提出知识异质性是由技术、市场力量的相对优势决定的:技术复制和市场垄断会减少异质性,技术进步和市场竞争会增加异质性。在不确定性、多种技术并存的情况下,企业会挑选最好的技术/产品/市场来发展自己。因此,企业的技术创新与扩散路径不同。

企业是由众多异质知识模块组成的,企业惯例不仅影响着企业的知识生产,也影响着知识整合。Nelson and Winter(1982)将惯例看作是企业发展的基因,惯例由企业知识构成,表现为经营管理决策、企业文化、组织结构等方面。后来的学者拓展了Nelson and Winter的观点。Hodgson(2002)认为企业是惯例的携带者/载体/互动者,惯例的生成和复制包含着组织学习和信息传递,它存在于行为者的知识能力中,可通过组织间人员的流动和交流、战略模仿、第三方施加的法律或规则等方式在集团之间、组织之间进行复制(扩散)。弗罗门(2003)认为,惯例只是决定企业赢利能力的因素之一,市场对企业赢利能力的测试不是测试企业某种单一特征,而是测试特征组合。多普弗(2011)将惯例看作“经济基因”,认为惯例是一种认识规则,可以分为认知惯例和行为惯例,企业搜寻惯例提高了搜寻的能力,反过来又提高了采用新惯例的能力。

(三) 环境异质性“适者生存”是企业(个体)与特定环境互动过程的术语再现(Metcalfe, 1994)。演化经济学关于环境与个体行为演化关系的论述主要有两条线。

一是市场环境与个体演化的关系,主要表现在市场对企业的选择,以及企业对市场的塑造。市场选择过程是与企业的学习过程交织在一起的,企业的知识积累速度受到知识基础和外部环境不确定性的共同作用。Hodgson and Knudsen(2004)认为,企业认知能力在特定的条件下能够具有比市场环境更高的学习能力。这种能力可以改变和塑造新的市场环境,比如企业可以通过免费体验等营销手段改变消费者的偏好,或者通过游说促使政府放松产业管制等。因此,市场环境中的企业行为具有二重性,既能有效利用现有知识存量,又能搜索新知识。如何协调这两种行为机制,是企业家的重要难题,又会决定企业的组织类型(黄凯南,2010)。

二是制度与个体演化的关系。个体与制度是协同演化的。企业会通过创新和模仿等行为影响制度的演化,而在制度变迁的过程中,个体的认知和学习能力也会发生变化。制度以一种积累性的方式演化,积累性的制度变革可能会出现结构性的突变,当制度发生变迁的时候,企业也有可能发生结构性的转变。因此,制度的变迁会引致企业个体出现断续平衡的演化轨迹。

不少学者研究环境与企业(个体)行为的互动关系并得出了有意思的结论。比如市场环境对企业行为的影响,D’Artis Kancs (2007)认为,开放的、竞争有序的贸易环境有助于企业优化配置不同行业和国家的异质资源,扩大比较优势,从贸易中创造额外的福利收益。Baldwin et al.(2014)认为,小国最有生产效率的企业更愿意移徙到经济实力雄厚的大国,这不仅使大国得到了更多的“额外帮助”,小国企业也得以拓宽了产品市场和要素市场,可能会创造出更多新的生产力。不单是市场环境,制度也对企业生产效率、技术选择具有深刻影响。Fabio Montobbio(2002)将制度分析和市场需求分析引入演化模型,认为制度对企业的影响主要表现在金融方面和部门之间的关系,影响企业和行业间的替代,导致了经济结构变迁。Mariussen(2008)以北欧国家为例,认为政府给企业的制度红利(福利待遇)对企业发展具有显著影响。以上学者们多仅从市场环境或制度研究环境与企业个体行为的互动关系,其实在经济运行过程中,市场环境与制度往往会与企业协同演化,但关于这一方面的研究较少。

(四) 微观经济演化的动力机制作为微观经济的主体,企业演化的内在动力是知识积累,它受到多重异质性的影响。企业演化的动力是在企业与环境的互动中产生的,这种互动行为主要表现为学习过程和选择过程的交互。学习过程可以分为两个方面,一是企业自主学习,二是企业与外部环境互动来整合、交融知识,多样化知识种类。比如,通过与其他企业合作、联盟等方式协同企业内外部知识。企业学习的目的是增加专业化知识和储备多样知识种类,提高知识积累速度,推动知识创新。选择过程包括企业在外部环境中搜寻、选择惯例和新技术,以及环境对企业的选择。企业的学习过程受到环境的制约,而知识的创新又会改变环境的选择标准。学习过程和选择过程的交互,归根结底是知识的积累与创新。知识创新是知识积累由量变到质变的结果。正因为异质知识的存在,才使得每个微观经济主体知识积累与创新的速度和效率不一样,

高质量知识更容易产生知识创新。异质初级要素(劳动力、资本)的投入会促使企业生产效率分化。企业在综合使用要素的时候,会形成专业化产品、专业化服务、技术等产品知识和组织结构、企业规章制度、管理惯例等管理知识,前者可以直接在市场中进行交换,后者则以非经济联系的方式积累管理知识。两种异质知识相互作用,使得每个企业的生产效率都不同。生产效率决定企业演化的方向和速度,生产率高、反应速度快的企业将在经济演化中占据有利于地位,获得更高的演化绩效(如图 2)。

|

图 2 异质性与微观经济演化的动力机制 |

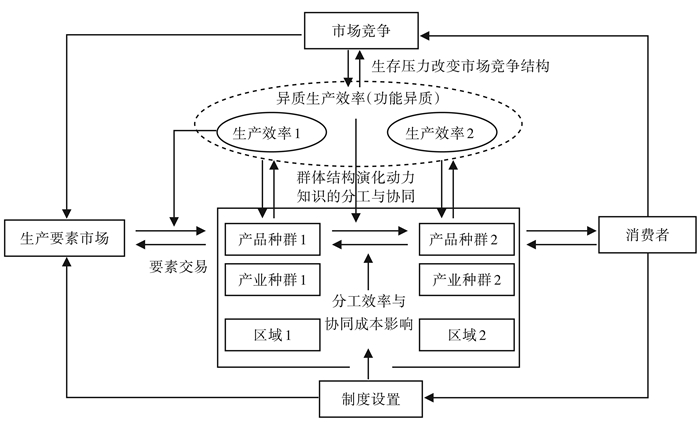

从主体来看,经济演化包含了个体演化、群体演化和系统演化,它们相互交织构成多维度演化结构。种群思维(Population thinking)是演化分析的核心特征,它认为个体选择是在多样化的群体中进行的。无论个体选择是创新、模仿还是保守的,都会影响到群体中全部行为的相对频率,即魏特的“频率依赖效应”(贾根良,2004)。区域经济体是跨专业性的大群体,由多个不同的、专业性强的产业(种群)组成,每个产业包含了诸多资源相似、技术相近的企业。每个企业个体或产业的选择都会对企业种群或产业种群产生影响。演化经济学关注种群结构变迁引致经济增长的过程。结构可直观地表现为比例关系,它是动态的,因为要素流动贯穿产业(种群)演化的每一个过程。这种结构的变化及其差异可以从企业的产品结构、产业结构和区域结构等方面进行研究。

(一) 产品种群产品是企业市场竞争力最直观的表现。异质产品之间的比例关系构成了产品种群结构。高质量产品与低质量产品之间不同的比例关系塑造了产品种群结构的异质性。产品的异质性是产品种群演化的基础。具体来说,企业塑造产品异质性有三种途径:一是通过产品创新及工艺创新,扩大产品差异化并缩减生产成本,优化产品结构,获得竞争优势;二是通过提升产品质量、延伸产品线,扩大市场占有率,提高销售利润;三是缺乏自主创新的企业利用产品“链接”,跟随主导企业技术创新,改进生产技术,提升产品种群的生产效率和创新效益。出于利润最大化目的,出口企业会通过变换异质产品的组合和比例来满足多样化的市场需求。

结构变迁是种群演进的关键。结构变迁是因为原有结构不能满足经济增长的需求,需要优化升级。优化产品种群结构,意味着生产效率高于均值的这一类产品在种群中占的比例要越来越大,才能推动产品种群功能的提升,实现产品种群整体生产效率的提高。产品种群结构的优化需要异质知识的分工与协同。哈耶克(1945)“知识分工”的思想暗含着异质性。企业是知识的载体,知识的异质性对专业化分工要求高。专业化分工生产形成知识的规模经济,即该项知识被利用的越多, 则该项知识生产的平均成本就会不断下降。企业间知识的协同,促进不同专业的异质知识之间的交融和整合,有利于生产更多满足多样化市场需求的新产品,形成知识的范围经济。随着专业化程度的加深,创新复杂度增大,为了抢占市场份额,在知识规模经济和范围经济的作用下,企业往往会选择某一类别的专业知识进行创新,集中生产某一种专业产品,形成核心能力,并利用专业分工的优势在产业链环节与其他企业进行协同,降低新产品的生产成本,赢得更多市场份额。因此,产品种群的演进就是通过高质量知识的分工与协同,推动产品结构更优化,进而实现种群生产效率整体提升的过程。

(二) 产业群落群体演化是建立在多样性和各有区别的适应性企业基础上的,无论是专业化知识领域还是综合化知识领域,同一领域的不同知识种群是存在差异的。分析产业内不同种群的生存、适应、主导环境的能力及其在产业演化中的作用和地位,是异质性分析的另外一个重要领域,即产业内部结构的演化问题。

产业内部结构的演化往往表现为不同类型的企业之间知识和技术的互相关联、组织秩序、时空关系的数量对比等相对稳定的关系。产业群落演进的动力是知识的分工与协同,其内在表现为知识模块的精细化,外在表现为企业与其他知识主体(其他企业、研究机构、高校)之间购买、委托、学习、创新、输出等的知识关系,以获得协同动力(张林,孟祥宁,2016)。企业由知识模块组成。知识模块的精细化是企业分工的基础,表现为企业模块内同一类型的知识主体认知领域的新拓展、新知识的出现以及认知能力的提高。知识模块的多样化是协同的充分条件,指的是随着企业规模的扩大,企业内知识类型越来越多,知识系统越来越全面,职能部门更加完善。

知识的分工与协同状况造成企业之间生产效率的差异,影响产业种群的演进。产业种群演进是在外部环境中进行的。市场竞争导致了企业间要素流动和价值分配向创新型企业集聚。集聚主要有两种途径:(1)生产者和消费者的耗时扩散。(2)市场需求驱动(Chiaromonte et al., 1993)。由于市场价格机制的作用,企业不可避免地要承担搜寻信息、议价、决策等交易成本。交易成本降低,意味着企业搜寻信息、议价成本减少,企业更愿意选择合作来发展自身,“抱团取暖”,为分工演进提供了基础。交易成本上升,企业则倾向于自主生产,竞争可能性变大而合作可能性减少,不利于分工演进。因此,产业演化过程中这种内部结构的异质性,主要通过交易成本影响分工与协同,进而影响群体及其结构的演进。

(三) 区域异质性是产业群落的综合表现区域条件和资源在空间上都是非均衡的,这意味着经济要素在空间上也是非均衡的。经济要素会向更有效率的地方集聚,企业倾向于进入各种资源(资本、劳动、网络、知识等)优越的地区。进入这些区域的企业更容易搜寻和学习其他企业的惯例、技能、知识,建立生产联系,实现投资的积累。而经济要素匮乏的地区企业的生产效率低下,经济增长缺乏动力。这种经济要素在空间上的非均衡分布会影响产业集聚的效率,造成区域之间产业群落演化速度的不一致,进而使得区域之间经济体的生产效率有差异。由于因果积累效应的存在,区域之间的这种差异可能会越来越大,而这种差异又会影响产业群落向更高阶段演化。因此,区域在推进经济群体演化的过程中扮演着重要角色。

在学习和创新机制下,初级市场规模的扩大、人际网络的形成和信息的产生与共享,会使企业在集聚区创造出更高的生产效率。因此,以竞争、创新和选择机制为基础的企业动态演化过程被看作是地理临近性(有利于创新和模仿)和不同空间选择模式共同作用的结果。中心往往集聚更高级的要素。向外扩散标准化的知识是中心集聚-外围扩散行为动态演化的推动力,影响着经济空间分布的异质性及结构演化。

区域异质性会受到环境因素的影响。各产业在不同区域的空间收益分布、效率演化存在差异。Blanca et al.(2011)认为区域集群的演化和集群的生命周期与区域收入有关,创新的区域环境可提高集群的生产力。Renna et al.(2015)用仿真软件模拟动态集群中多个供应商环境的订单分配行为,结果表明区域内供应商容量和参与度会显著影响生产率的波动,供应商集群决策的变更、成本、运输距离等因素也会使得不同区域的生产效率存在差异。

(四) 种群演化的动力机制企业依据技术要素、经济联系以及生产性质的相似性而组合成为产业种群,不同的产业种群构成区域生产系统,区域各生产系统交织成为区域生产网络。知识的分工与协同是种群演化的内在动力(如图 3所示)。当分工效率高于协同成本时,才会获得协同效益。没有获得协同的效益,群体演进是难以进行的。生产要素市场和消费者市场直接作用于产品种群结构,制度设置则通过影响种群的分工与协同关系,引致结构变迁。

|

图 3 异质性与种群演化的动力机制 |

异质性是生态系统的普遍特征,学者对异质性的测度,从经济系统的功能异质性到经济要素、结构和环境的异质性,越来越系统化。对多重异质性的定量分析,有助于演化经济学形成更为成熟的研究范式,为我们探寻经济增长规律提供理论支撑。

(一) 多重异质性测度的系统化通过梳理演化文献,我们发现要素异质性的测度得到较多关注,测度指标更加具体化。比如根据要素的特征,劳动力异质性的测度关注高技能人力资本和低技能劳动力。资本的异质性可从社会资本和物质资本等方面来测度。对知识异质性的测度,除了专利、商标申请数和授权数等可获取的具体指标数据以外,还注重采用问卷调查、访谈等方式测算企业的知识存量和知识转移难易程度。技术异质性的测度更关注于技术复杂度、研发合作模式和研发能力差异给企业技术合作带来的产出效益。结构异质性的测度主要包括对产业结构和市场结构等的测度。功能异质性主要从个体适应度、技术选择等方面测算经济结构变迁的主要原因。有不少演化文献研究环境对经济行为的影响,但是对环境异质性的测度却是薄弱环节,这可能与测度的复杂性有关(如表 1)。

| 表 1 异质性的测度方法及文献来源 |

目前测度异质性经济演化的指标各不相同,主要存在几个问题:①学者们对异质性概念的认识不一致。异质性指的是同种类质量的差异,而有些学者将异质性与多样性混淆,把种类或数量的差异当作质量的差异。②测度经济异质性的指标大相径庭,测量指标之间没有明确的相关性与连续性,缺乏实用与普遍意义,指标体系较为混乱,区分异质性表现维度及其影响因素的理论支撑非常薄弱。③环境的异质性对系统的演化方向和演化质量的影响不可忽视,但现有文献测度环境异质性的很少。对多维空间下要素、结构、功能、环境等变量异质性的科学测度是分析经济系统相互作用的力度、方向和路径的关键。

(二) 功能异质性的衡量模型演化经济学模型试图用数理推导的方法模拟经济演化的过程,其研究的核心问题是系统发生机制,即种群结构变迁、经济增长的影响因素及作用路径。功能异质性是经济演化的核心,是判定经济演化成功与否的核心标准。经济系统功能主要表现为经济主体对外部环境的适应性。企业对新技术的搜寻和选择是增强环境适应性的重要方法,也是演化模型的主要研究内容之一。因此本文在表 1的基础上,细化和归纳功能异质性衡量模型,试图从中找寻学者研究功能异质性的发展脉络。

早期的演化模型仅从企业和部门自身对异质技术的搜寻和选择出发,研究单一种群结构变迁引致的经济增长,没有重视外部环境变化对企业技术创新的影响。后来的学者注意到了这一点,开始将外部环境的技术多样性、需求弹性、国际贸易因子等引入模型,研究企业的技术搜寻、学习效率与生产成本如何引致经济增长,更全面地模拟多部门互动引起的经济结构变迁。经过多年发展,演化经济学模型的研究方向从微观的单一部门结构变迁逐步向多部门经济系统结构变迁转变。值得注意的是,Metcalf(2004)以前的演化经济学模型大多是两阶段模型,即给定多样化水平,在此基础上选择技术。但是选择机制会减少多样性,模型不具有可持续性,因此Metcalf(2004)将模型拓展到三阶段模型,通过引入logistic方程,增加了行为多样性的产生和破坏阶段,使模型描述的演化过程得以持续。(如表 2)

| 表 2 经济系统演化功能衡量模型的发展脉络 |

本文基于系统视角重新梳理了多重异质性在个体演化、群体演化中的作用机理。在梳理的过程中,我们发现现有文献对一些重要问题尚未有定论,比如异质性是解释经济演化的钥匙,那么同质性又在经济演化中扮演什么角色呢?异质性测度体系还可以从哪些方面进行完善?异质的经济主体之间如何协同?对于这些问题,本文认为可以从以下三个方面展开进一步的研究。

(一) 复杂系统理论下异质性生成的动力机制是前沿研究的重要领域系统复杂性理论认为,系统是一个复杂的、周期性的、开放的生态系统,不同参与主体(企业)相互作用、共同演化,主体(企业)进化轨迹是复杂的、非线性的。目前研究大多仅关注异质性对经济系统的作用,忽视了同质性与异质性之间的相互转化,而这恰恰是系统演化的动力机制。在市场选择下,质量好、效率高的企业主体得以保留、扩散并占据市场主导地位,质量差、效率低的企业主体被淘汰。随着技术、知识的外溢,企业主体的生产工艺与技术水平逐步接近,质量与效率趋同,市场内企业的同质性程度高,各企业获得市场平均利润,原有系统结构被改变。一旦外来随机干扰事件(技术变革)冲击系统,系统内各主体同质化现象就会被打破,异质性程度提升,异质主体逐渐增多,取代原有系统结构,形成新的市场规则和系统结构。在系统演化过程中,异质性与同质性相互转化、协同作用,形成互为因果的反馈路径,影响系统结构和功能。经济系统的动力研究将涉及到不同产业阶段的异质性与同质性相互转化、异质性与同质性的转换动力、异质性与同质性更替规律的研究等等。

(二) 异质性测度体系的构建从系统角度构建“要素-结构-功能-环境”的异质性经济系统演化的测度指标,更能科学地反映经济发展的真实情况,为我们深入研究事物演化的本质提供现实依据。构建异质性经济系统演化的测度指标需要重点把握以下几点:①异质性测度体系要将多样性与异质性区分开来,测度指标不仅要考虑数量维度,还要考虑质量维度。②异质性测度指标要形成完整体系,并标准化。要在生产效率异质性与其影响因素的测量指标之间做出区分,使之具有普遍性和实用性。③系统演化的内部、外部环境异质性测度将成为重点,例如,可从政府廉洁指数、私营企业占比来表现制度异质性,用市场化指数、需求弹性与需求增长率表示异质的市场环境,用港口货运量、通勤成本等测量区位优势,用自然资源(煤炭、矿石)储存量与消耗量来衡量自然环境的异质性。

(三) 结构异质性及其协同问题协同学强调系统内部各部分之间,以及系统内部与外部能量、物质和信息的传递。许多单个系统的协同作用会产生有序的结构或反应(赫尔曼·哈肯,2011)。经济结构表现为各经济主体之间的关系,比如产业间关系、产业内企业间关系。关系网络上的各节点是能量、物质和信息的集聚点,物质、能量和信息的流动会产生外部性,正外部性是经济主体协同演化的主要渠道,负外部性会降低交流效率,不利于协同演进。基于协同学理论,异质性经济演化需要加强以下研究:①普遍规律指导下的区域经济系统结构异质性的生成研究。②企业异质性行为在行为经济学的认知不协调、社会地位、偏好演化等影响下如何成为序参数,在结构中发挥功效,支持经济系统演化的主导因素(即序参数)的变化与更替规律的研究。③异质结构类型与系统功能之间的关系研究。④系统异质结构内部各因素,以及内部与外部因素相互作用的机理研究,包括不同异质主体的耦合研究、竞争与合作在协同、整合过程中的作用机制等研究。

| [] |

安虎森、季赛卫,

2014, “演化经济地理学理论研究进展”, 《学习与实践》, 第 7 期, 第 5–18 页。 |

| [] |

崔学锋,

2012, “演化经济学增长理论的演化”, 《演化与创新经济学评论》, 第 1 期, 第 61–72 页。 |

| [] |

黄凯南,

2011, “演化经济学四个基础理论问题探析”, 《中国地质大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 85–90 页。 |

| [] |

黄凯南,

2010, 《现代演化经济学基础理论研究》. 杭州: 浙江大学出版社.

|

| [] |

赫尔曼·哈肯, 2011, 《协同学——大自然构成的奥秘》, 上海: 上海译文出版社.

|

| [] |

杰克·J·弗罗门, 2003, 《经济演化》, 李振明, 刘社建译, 北京: 经济科学出版.

|

| [] |

贾根良,

2004, “理解演化经济学”, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 33–41 页。 |

| [] |

库尔特·多普弗, 2011, 《经济学的演化基础》, 锁凌燕译, 北京: 北京大学出版社.

|

| [] |

李月、胡春晖,

2013, “人力资源价值计量方法新探”, 《财会月刊》, 第 11 期, 第 3–6 页。 |

| [] |

刘金菊、孙健敏,

2011, “社会资本的测量”, 《学习与实践》, 第 9 期, 第 112–120 页。 |

| [] |

梅特卡夫, 2004, 个体群思维的演化方法与增长和发展问题, 见库尔特·多普弗《演化经济学: 纲领与范围》, 贾根良等译, 北京: 高等教育出版社.

|

| [] |

王明益,

2014, “外资异质性、行业差异与东道国技术进步”, 《财经研究》, 第 9 期, 第 110–120 页。 |

| [] |

许昌平,

2014, “生产率差异、行业生产率增长与企业进退”, 《贵州财经大学学报》, 第 3 期, 第 45–54 页。 |

| [] |

杨虎涛,

2007, “论演化经济学的困境与前景”, 《经济评论》, 第 4 期, 第 86–91 页。 |

| [] |

杨振、李陈华,

2013, “外资来源、内生组织形式与生产率溢出”, 《经济管理》, 第 3 期, 第 1–11 页。 |

| [] |

张林,

2015, 《系统视角下西部地区知识经济发展能力研究》. 北京: 科学出版社.

|

| [] |

张林、孟祥宁,

2016, “西部地区装备制造企业模块化演进机制研究——以广西玉柴集团为例”, 《学术论坛》, 第 2 期, 第 54–59 页。 |

| [] |

Andersen, E. S., 2004, "Evolutionary economics-post-Schumpeterian contributions", London: Pinter.

|

| [] |

Aslesen H. W, 2008, "Heterogeneity and knowledge-intensive business services in the city", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Baldwin R E., Toshihiro Okubo, 2014, "International Trade, Offshoring and Heterogeneous Firms". Review of International Economics, 22(1), 59–72.

DOI:10.1111/roie.2014.22.issue-1 |

| [] |

Belo, F., Xiaoji Lin, Jun Li, Xiaofei Zhao, 2015, "Labor-Force Heterogeneity and Asset Prices: The Importance of Skilled Labor", NBER Working Paper Series, Working Paper 21487.

|

| [] |

Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina and José Albors Garrigós, 2011, "The Innovative Regional Environment and the Dynamics of its Clusters". European Planning Studies, 19(10), 1713–1733.

DOI:10.1080/09654313.2011.614383 |

| [] |

Carayannis E.G., Campbell D.F.J., 2012, "Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems:21st-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development". Springer Briefs in Business, 50(1), 139–142.

|

| [] |

Chen MX, 2013, "The matching of heterogeneous firms and politicians". Economic Inquiry, 51(2), 1502–1522.

DOI:10.1111/ecin.2013.51.issue-2 |

| [] |

Chiaromonte F., Dosi G., 1993, "Heterogeneity, competition, and macroeconomic dynamics". Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, 4(1), 39–63.

DOI:10.1016/0954-349X(93)90004-4 |

| [] |

Conlisk J, 1989, "An Aggregate Model of Technical Change". Quarterly Journal of Economics, 104(4), 787–821.

DOI:10.2307/2937868 |

| [] |

Cummins J. G., Matthew Dey, 1998, "Taxation, Investment, and Firm Growth with Heterogeneous Capital", Working Papers.

|

| [] |

D'Artis Kancs, 2007, "Trade Growth in a Heterogeneous Firm Model:Evidence from South Eastern Europe". World Economy, 30(7), 1139–1169.

DOI:10.1111/twec.2007.30.issue-7 |

| [] |

Eticson R., Ariel Pakes, 1995, "Markov-Perfect industry dynamics:a framework for empirical work". The Review of Economic Studies, 62(1), 53–82.

DOI:10.2307/2297841 |

| [] |

Essletzbichler J., Rigby D. L., 2010, "Generalized darwinism and evolutionary economic geography". The Handbook of Evolutionary Economic Geography, 6(1), 43–61.

|

| [] |

Fisher R. A., 1930, "The Evolution of Dominance in Certain Polymorphic Species". American Naturalist, 64(694), 385–406.

DOI:10.1086/280325 |

| [] |

Francesco Aiello, Valeria Pupo and Fernanda Ricotta, 2013, "Firm Heterogeneity in TFP, sectoral innovation and geography. Evidence from Italy". Mpra Paper, 29(5), 1–29.

|

| [] |

Giovannetti, G. E. Marvasi, G. Ricchiuti, 2015, "The Heterogeneity of Foreign Direct Investors: Linking Affiliates to Parent Productivity", The Heterogeneity of Foreign Direct Investors: Linking Affiliates to Parent Productivity, Working Paper N. 13.

|

| [] |

Hartmut Egger, Udo Kreickemeier, 2009, "Firm Heterogeneity and the Labor Market Effects of Trade Liberalization". International Economic Review, 50(1), 187–216.

DOI:10.1111/iere.2009.50.issue-1 |

| [] |

Hayek , Friedrich A., 1945, "The use of Knowledge in society". American Economic Review, 35(4), 519–530.

|

| [] |

Heleneh. W, Marie E., 2005, "Spatial analusis of landscapes:concepts and statistics". Ecology, 86(8), 1975–1987.

DOI:10.1890/04-0914 |

| [] |

Hodgson G..M., 2002, "Darwinism in economics:from analogy to ontology". Journal of Evolutionary Economics, 12(3), 259–281.

DOI:10.1007/s00191-002-0118-8 |

| [] |

Hodgson, G. . M., Knudsen T., 2004, "Firm-specific learning and the nature of the firm: why transaction costs may provide an incomplete explanation", Working Paper in the Business School, University of Herfordshire.

|

| [] |

Hopenhayn H. A., 1992, "Entry, exit and firm dynamics in long run equilibrium". Econometrica, 60(5), 1127–1150.

DOI:10.2307/2951541 |

| [] |

Huneeus, F O Landerretche, EP Santiago, 2012, "Multidimensional Measure of Job Quality: Persistence and Heterogeneity in a Developing Country", Working Papers.

|

| [] |

Iversen E. J., 2008, "IPRs and Norwegain enterprises: diversification of innovative efforts in Norwegian firms", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Jacbos, J., 1969, "The Economy of Cities", New York: Random House.

|

| [] |

Kaloudis, A., 2008, "Heterogeneity as sectoral specialization: the case of the EU15", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Kirsten Foss, Nicolai J. Foss, Peter G. Klein and Sandra K. Klein, 2007, "The Entrepreneurial Organization of Heterogeneous Capital". Social Science Electronic Publishing, 44(7), 1165–1186.

|

| [] |

Liu Yu-lin, Xiong Jie, Li Jia-ming, 2014, "Labor Heterogeneity, Capital Deepening and Employment: Review of Labor Shortage and Difficult Employment with Skill-biased Technology", Journal of Finance and Economics, 6.

|

| [] |

Marshall, A., 1961, "Principles of Economics", London: Macmillan. Marx, K. (1976), Capital: A.

|

| [] |

Mark Knell, 2008, "Heterogeneity in economic thought: foundations and modern methods", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Mariussen, A., 2008, "Specialization and heterogeneity in small national economies: the Nordic countries", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Marsili O. B Verspagen, 2002, "Technology and the dynamics of industrial structures:an empirical mapping of Dutch manufacturing". Industrial & Corporate Change, 11(11), 791–815.

|

| [] |

Metcalfe J.S., 1994, "Evolutionary economics and technology policy". Economic Journal, 425, 931–944.

|

| [] |

Metcalfe, J. S., 1998, "Evolutionary economics and creative destruction", London: Routledge.

|

| [] |

Montobbio F., 2002, "An evolutionary model of industrial growth and structural change". Structural Change & Economic Dynamics, 13(4), 387–414.

|

| [] |

Nas, S. O., Sandven, T., 2008, "Heterogeneity interpreted and identified as changes in the populations of firms", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Nelson R.R., Winter S.G., 1982, "An evolutionary theory of economic change", MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Renna P., Perrone G., 2015, "Order allocation in a multiple suppliers-manufacturers environment within a dynamic cluster". International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 80(1-4), 171–182.

DOI:10.1007/s00170-015-6999-0 |

| [] |

Saviotti P.P, Andreas Pyka, 2008, "Micro and macro dynamics:Industry life cycles, inter-sector coordination and aggregate growth". Journal of Evolutionary Economic, 18(2), 167–182.

DOI:10.1007/s00191-007-0077-1 |

| [] |

Schumpeter J.A., 1934, "The theory of economic development:an inquire into profits, capital, credit, interest, and the business cycle", Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Spilling, O. R., 2008, "Entrepreneurship and heterogeneity", Diversity in the Knowledge Economy and Society. UK: Glensanda House.

|

| [] |

Silverberg G., Lehnert D., 1993, "Long waves and 'evolutionary chaos' in a simple Schumpeterian model of embodied technical change". Structural Change & Economic Dynamics, 4(1), 9–37.

|

| [] |

Tano, S., 2014, "Internal Migration of Young Adults-Heterogeneity in Effects on Labour Income by School Grades", UmeåEconomic Studies.

|

| [] |

Uwe Cantner, Andreas Meder, 2008, "Innovators and the Diversity of Innovation Systems". Jena Economic Research Papers, 54(Suppl), 9–26.

|

| [] |

Wagner H.H., Fortin M.J., 2005, "Spatial analysis of landscape:Concepts and statistics". Ecology, 86(8), 1975–1987.

DOI:10.1890/04-0914 |

| [] |

Wesley M.Cohen, Franco Malerba., 2001, "Is the tendency to variation a chief cause of progress?". Industrial and Corporate Change, 10(3), 561–608.

DOI:10.1093/icc/10.3.561 |