在城镇劳动力市场中,外来农业转移人口往往不能与本地农业转移人口在就业、工资、居住和福利等方面享有同等的待遇(杨菊华,2011;綦松玲等,2014),地域因素成为影响外来与当地农业转移人口之间工资差异的重要影响因素(郭菲、张展新,2012;谢桂华,2012)。地域间的分割起源于财政的地方分权和福利的地方再分配机制,这两种制度的存在使得地方政府倾向于为本地人口提供就业保护,通过行政和立法的方式,限制外来劳动力享受平等就业的机会和福利(张展新,2015)。

地域不同导致的工资歧视被认为是一种经济转轨时期劳动力市场发育不健全的产物。学者们认为竞争将会消除歧视,随着市场机制的不断完善对外来农业转移人口的工资歧视将不断消失(Becker, 1975;Hilger, 2016)。同时政府也在努力拆除城镇劳动力市场中存在的制度性壁垒。自1998年国务院批转公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》之后,各省份和地区根据自身情况先后进行了户籍制度改革(孙文凯等,2011)。另一方面,中央政府实施了一些直接或间接影响外来人口权益的改革措施,《劳动合同法》和《社会保险法》的通过都促进了劳动就业和相关社会保障均等化的推进。

那么,随着劳动力市场的不断发展,以及政府主动消除阻碍劳动力流动的障碍,外来和本地农业转移人口之间的工资差异有没有缩小或消失?严善平(2011)通过对上海市2003年和2009年两个时点的对比分析,发现外来人口与户籍居民的教育回报率趋于相等,外来人口与户籍人口之间的收入差异更多起因于两者在人力资本方面的差距。郭菲、张展新(2012)使用2008年“迁移和流动劳动力与中国大城市发展”调查数据,以本地市民为参照组,发现外来市民和农民工这两个群体与本地市民在工资收入决定上不存在明显差异,户籍身份不起明显作用。谢桂华(2012)使用2005年全国1%人口抽样调查发现,外来劳动力与城镇本地劳动力存在一种分层融合,技能较高的外来劳动力可以实现与城镇本地劳动力中技能较高者的融合,而低技能者在迁移之后则处于城镇社会的底层,与城镇当地社会中的低技能者融合。Kuhn and Shen(2015)使用厦门人才网2010年的求职数据发现,在求职者满足工作需求条件的前提下,私营企业的雇主更偏向于雇佣外来移民,该情况在针对低教育水平要求和低工资的职业中尤甚。

尽管上述研究都揭示出了地域歧视对外来人口工资产生的影响,但这些研究还有进一步挖掘的空间。一是关注外来与本地农业转移人口之间的工资差异,二是进一步考虑在不同收入分位点上可能存在的不同影响,三是研究这种结果产生的原因。本文基于广东省佛山市顺德区的调查数据,采用无条件分位数回归的方法,选取收入的第10%、50%和90%分位点为代表,考察了外来与本地农业转移人口的人力资本回报率及其差异,以揭示地域歧视对珠三角不同收入的外来和本地农业转移人口产生的影响,并进一步考察工资差异产生的原因。

本文的结构安排如下:第二部分介绍数据与研究方法;第三部分是实证结果分析;第四部分进行稳健性检验;第五部分是总结和讨论。

二、数据来源及研究方法 (一) 数据来源本文的数据来自2015年7-8月对华南师范大学顺德区博士后创新基地和国家级省部共建顺德和谐劳动关系试验区的调查。顺德正在创建全国和谐劳动关系综合实验区,一直以来致力于提升外来农业转移人口的工资和基本公共服务水平,促进外来业转移人口共享经济发展成果。在此背景下,研究外来和本地农业转移人口工资差异对于分析外来农业转移人口的收入差距现状、机制并完善外来农业转移人口融入顺德政策具有重要意义。

此次调查包括顺德区所辖四个街道(大良、容桂、伦教、勒流),六个镇(陈村、均安、杏坛、龙江、乐从、北滘)。调查采用概率比例抽样方法,从以上十个地区的产业园中各抽取15家企业,再从每家样本企业中抽取不超过30名员工以及3名高管进行问卷调查。最终实际调查148家企业,4248名员工和421名高管。选取员工数据中有工资收入的农业转移人口作为分析样本,根据流出地是否为顺德区将样本分为本地农业转移劳动力和外来农业转移人口。本文使用的工资数据是小时工资,计算方法为每月实际收入除以工作天数再除以每天工作小时数。最终的分析样本包括2554名外来农业转移人口和846名本地农业转移人口。

(二) 描述性统计分析表 1是对外来农业转移人口和本地农业转移人口的个体特征和工作特征进行的描述。可以看到,外来农业转移人口的平均年龄为31.30岁,本地农业转移人口的平均年龄为33.70岁,外来农业转移人口的工作经验也少于本地农业转移人口:工作经验分别为9.94年和12.02年。外来农业转移人口中男性的比例显著高于本地农业转移人口,但已婚的比例较低并且学历层次也较低。

| 表 1 变量的定义与描述性统计 |

在就业部门结构上,外来农业转移人口更多的集中于非公有制企业和制造业部门中。样本中仅有2.2%的外来农业转移人口就职于公有制企业,比本地农业转移人口中这一比例少1.5%,且这种差异在1%的水平上显著。

在岗位结构上,两个群体也存在显著的差异。外来农业转移人口中有56.5%的人是一线员工,20.4%的人是办公室文员,而本地农业转移人口中一线员工和办公室文员的比例分别为36.1%和31.9%。外来农业转移人口和本地农业转移人口中技工的比例没有显著差异,但外来农业转移人口中的专业技术人员和一线管理者的比例则显著少于本地农业转移人口。

从总体来看,外来农业转移人口的月平均工资为3171元,显著低于本地农业转移人口的3519元。从小时工资水平来看,外来农业转移人口的平均小时工资为14.53元,本地农业转移人口的平均小时工资为17.17元,两者相差2.64元,且这种差异在1%的水平上显著。这种工资差异是源于两者个体特征和禀赋的差异,还是源于劳动力市场的歧视,正是本文要考察的重点。

(三) 模型设定本文采用了Firpo et al.(2009)提出的无条件分位数回归及分解的方法,对外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资差异进行了考察。一方面,无条件分位数回归可以全面考察不同百分位上的工资差异,反映收入分布的全貌,从而可以看做Blinder-Oaxaca分解扩展至分布分解上的一般形式;另一方面,无条件分位数回归可以估计某个自变量对因变量的一般边际影响,对系数的解释不必限定在保持其他因素不变的约束下,从而对控制变量的选择没有较高的要求(郭继强等,2011)。假设外来农业转移人口(F)和本地转移人口(L)对数工资可以描述成如下形式:

| $ E\left( {{Y}_{i}}|{{X}_{i}} \right)={{X}_{i}}\cdot {{\beta }_{i}} $ | (1) |

其中Y表示对数小时工资,X是反映劳动力特征的变量(包含常数项),β是系数,i=F或L。从而工资差异可以写为

| $ \overline{RIF}\left( {{Y}_{L}},{{{\hat{q}}}_{L\tau }} \right)-\overline{RIF}\left( {{Y}_{F}},{{{\hat{q}}}_{F\tau }} \right)=\left( {{{\bar{X}}}_{L}}-{{{\bar{X}}}_{F}} \right)\cdot {{{\hat{\gamma }}}_{\tau }}+\left[ {{{\bar{X}}}_{L}}\cdot \left( {{{\hat{\beta }}}_{L\tau }}-{{{\hat{\gamma }}}_{\tau }} \right)+{{{\bar{X}}}_{F}}\cdot \left( {{{\hat{\gamma }}}_{\tau }}-{{{\hat{\beta }}}_{F\tau }} \right) \right] $ | (2) |

其中,

| $ \Omega =\left( {{{{\bar{X}}'}}_{L}}\cdot {{{\bar{X}}}_{L}}+{{{{\bar{X}}'}}_{F}}\cdot {{{\bar{X}}}_{F}} \right)\cdot {{{{\bar{X}}'}}_{F}}{{{\bar{X}}}_{F}} $ | (3) |

选择第10%、50%和90%分位点为代表,以分别反映低收入、中等收入和高收入群体之间的工资方程,并对工资差异进行分析。

三、外来农业转移人口与本地农业转移人口的工资差异 (一) 外来农业转移人口和本地农业转移人口工资决定机制的差异表 2列出了工资方程及报酬率差异的回归结果。考虑到年龄和工作经验存在严重的多重共线性,参考陈珣、徐舒(2014),常进雄、赵海涛(2016)等关于工资方程的设定,模型中删除了年龄和年龄的平方这两个变量。同时模型中加入了工作岗位、所在企业是否是公有制企业或制造业等作为控制变量。

| 表 2 外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资方程 |

模型1根据流出地是否为顺德区将样本分为外来农业转移人口和本地农业转移人口两组,设立地域虚拟变量(外来农业转移人口=0,否则=1),发现地域虚拟变量的回归系数不显著。考虑到模型1的设定暗含着一个前提,即外来农业转移人口与本地农业转移人口的人力资本回报是一致的,只有地域变量会影响工资。因此,下文将利用两种方法进一步检验地域歧视是否存在。方法一是将工资方程中的所有人力资本变量与地域变量的交互项加入回归方程中进行估计。对模型2中地域变量和人力资本变量和地域变量的交互项的系数进行整体显著性检验,所得到的F值为3.58(P值为0.000),这说明劳动力市场中地域歧视真实存在,地域歧视与各种人力资本因素交织,各主要解释变量对工资水平的影响存在明显不同,外来农业转移人口和本地农业转移人口面临不同的工资决定机制,同工不同酬说明地域分割显著。方法二是将样本分为外来农业转移人口和本地农业转移人口两个子样本,分别对两个子样本进行无条件分位数回归。分样本的回归结果表明不同地域的劳动者在教育、经验和婚姻回报率上存在差异。因此可以认为外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资决定机制存在系统性差异。

根据表 2的估计结果,可以得到以下结论:

第一,不管是外来农业转移人口还是本地农业转移人口,男性都会比女性工资高。根据模型2的估计结果,对于外来农业转移人口,男性比女性的工资高13.8%,且系数在1%的水平上显著;对于本地农业转移人口,男性比女性的工资高10.4%,F检验可得这种差异在1%的水平上显著。这佐证了中国的劳动力市场上存在着性别分割。分位数回归的结果显示这种分割在外来农业转移人口群体中表现的更明显。原因可能与外来农业转移人口所处的行业和岗位相关,在制造业行业中工作的外来农业转移人口比本地农业转移人口多9.8%,同时外来农业转移人口中一线员工的比例比本地农业转移人口多20.4%,男性在这些行业和岗位具有天然的优势。

第二,随着教育水平的提高,外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资都显著增加。以初中及以下文化程度的人群作为对照组,具有高中、大专、本科及以上学历的外来农业转移人口的工资将分别增加6.9%、21.1%和37.4%,且系数均在1%的水平上显著;具有高中、大专、本科及以上学历的本地农业转移人口的工资将分别增加7.3%、27.6%和50.6%,且差异均在1%的水平上显著;分样本的回归同样证实了外来农业转移人口的教育回报率低于本地农业转移人口。这种差异可能源于外来农业转移人口不熟悉城镇劳动力市场,从而导致很难找到匹配的工作,且在工作岗位上也面临着技能转换率低的问题(詹鹏,2014)。

第三,不同职位的工人的工资有显著不同。根据模型2的估计结果,外来农业转移人口中的办公室文员、技工、专业技术人员和一线管理者的工资比一线员工的工资分别高5.8%、6.2%、22.9%和18.0%,且系数均在1%的水平上显著;本地农业转移人口中的办公室文员与一线员工没有显著差异,而技工、专业技术人员和一线管理者的工资比一线员工的工资分别高13.9%、33.8%和30.9%,且这种差异在1%的水平上显著。外来农业转移人口在专业技术人员和一线管理者中所占的比例比本地农业转移人口分别少7.2%和2.7%,但这两个岗位的工资收入远高于一线员工,这说明外来农业转移人口在岗位准入上面临着不平等的进入机会。

第四,工作经验对工资的影响呈先上升后下降的趋势,对于外来农业转移人口来说经验回报率的转折点为23.4年,对于本地农业转移人口来说是29.6年。外来农业转移人口与本地农业转移人口在岗位分布上的不同,反映了外来农业转移人口的工作更需要旺盛的精力和健康的体力,在具备这些条件的青壮年时期,工资将会随着经验的增加而增加,而随着年龄的逐渐增加,体力逐渐下降,经验回报率将会迅速下降。

根据分位数回归的结果,外来农业转移人口的经验回报率比本地农业转移人口更高。考虑到调查样本主要集中于非公有制企业,非公有制企业的工资结构是劳动生产率的真实反映,因此这种更高的经验回报率反映了外来农业转移人口具有更高的生产率以及比本地农业转移人口更努力地工作(张车伟、薛欣欣,2008)。

第五,劳动力市场上存在婚姻溢价,已婚的外来农业转移人口比未婚人口的工资高5.2%,已婚的本地农业转移人口比未婚人口的工资高9.7%;从分位数回归的结果来看,婚姻对中高分位点上的本地农业转移人口影响更显著。将样本中外来农业转移人口和本地农业转移人口进一步地分成两组:男性和女性,可以得出婚姻回报率的差异主要源于男性的工资婚姻溢价不同。其原因可能是:首先,外来农业转移人口中夫妻共同居住的比例小于本地农业转移人口,从而家庭内部分工不充分;其次,外来农业转移人口年龄较小从而可能刚结婚不久,妻子的“相夫”效应还没有显现,处于婚姻初期的男性不存在婚姻溢价(王智波、李长洪,2016;袁晓燕,2017)。

(二) 工资差异的分解结果使用无条件分位数回归分解的方法,本文将外来农业转移人口与本地农业转移人口之间的工资差异分解为特征差异和系数差异,并进一步探索各个要素对工资差异的影响。表 4列示了外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资差异在收入的第10%、50%和90%分位点上的分解结果。为了便于观察和分析,表格中将工资差异的分解结果转换成了百分比的形式。

| 表 3 基于无条件分位数回归的工资差异分解结果(百分比形式) |

| 表 4 不同学历外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资差异及分解结果 |

根据表 3的估计结果,可以得到以下结论:

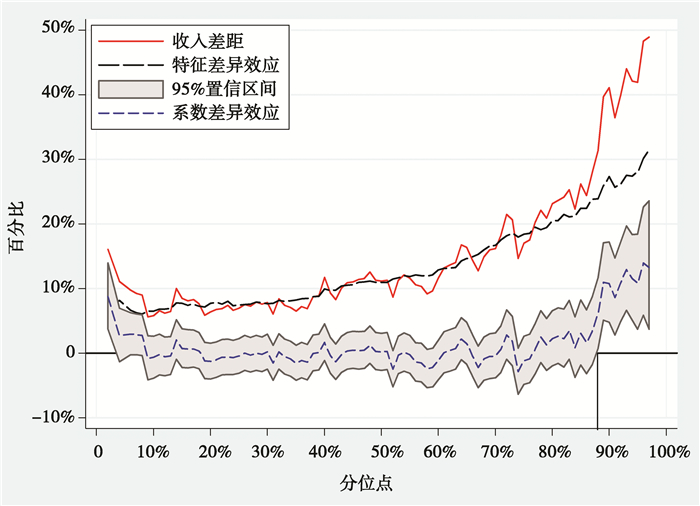

第一,随着工资分布的提高,外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资差异也在不断增加。在10%、50%和90%分位点上,本地农业转移人口比外来农业转移人口的工资分别高5.8%、11.1%和41.1%。在特征差异效应中,教育水平是造成两者收入差距的最主要原因。如果外来农业转移人口的教育水平和本地农业转移人口相同,那么在第10%、50%和90%分位点上外来农业转移人口的工资将分别增加5.3%、8.0%和17.5%。

第二,系数差异效应仅在90%分位点上才显著,即人力资本的回报差异仅对高收入群体有显著的贡献,对于低收入群体和中等收入群体,人力资本差异对收入差异没有显著的贡献。对收入的90%分位点,如果外来农业转移人口与本地农业转移人口的人力资本因素相同那么外来农业转移人口的工资将会增加27.7%,如果对于外来农业转移人口的地域歧视不存在,那么外来农业转移人口的工资将会增加10.5%。

第三,在90百分位上,系数差异效应主要源于:婚姻、教育、职位和经验回报率,其中婚姻、教育和岗位的回报率差异扩大了外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资差异,经验回报率的差异则倾向于缩小外来农业转移人口和本地农业转移人口的工资差异。如果外来农业转移人口与本地农业转移人口的婚姻、教育和岗位回报率相同,那么外来农业转移人口的工资将会分别增加19.9%、8.4%和5.4%;如果外来农业转移人口和本地农业转移人口的经验回报率相同,那么外来农业转移人口的工资将会下降7.7%。工资差异的分解结果与表 2中无条件分位数回归的结果没有显著的差异,表明前面的结果是比较稳健的。

图 1绘制了外来农业转移人口和本地农业转移人口之间在每一收入分位点上的工资差异,以及对工资差异的分解结果。可以发现,随着收入分位数的增加,工资差异也在增加。两组劳动力之间工资差异的系数差异效应在88%分位点之后开始显著。这说明在控制了外来农业转移人口与本地农业转移人口之间的特征差异之后,低收入和中等收入的外来农业转移人口和本地农业转移人口之间没有显著的系数差异效应,只有高收入的外来农业转移人口会受到地域歧视的影响。

|

图 1 工资差异的分位数分解结果(百分比形式) |

与以往的研究结论不同,这一结果揭示出地域歧视在表现形式上的新变化:由于地域引起的工资差异存在异质性。低收入和中等收入的外来农业转移人口的工资收入不会受到地域歧视的影响。这说明随着市场化程度的提高,地域歧视对收入的效应在逐渐减弱,近年来消除劳动力市场制度性壁垒的改革已经取得了一些成果。地域歧视对高收入的外来农业转移人口的工资水平造成了显著的负向影响,表明依然存在着某些因素导致劳动力市场分割,高收入的外来农业转移人口成为受影响最大的群体。

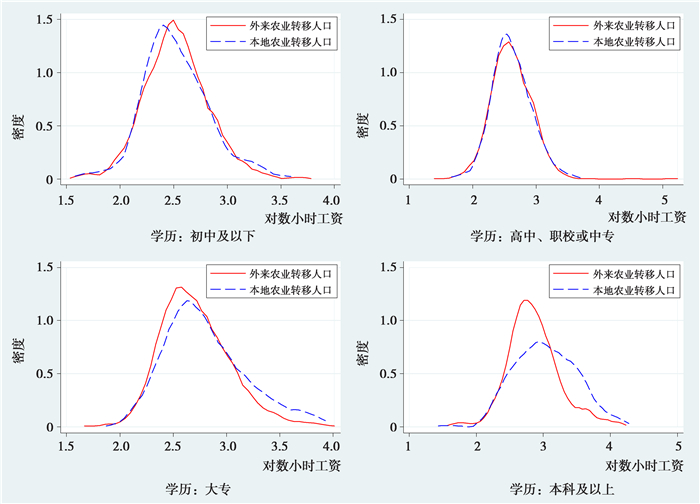

四、稳健性检验:学历与地域歧视根据前面的分析,只有处于高收入分位点上的外来农业转移人口的工资收入才受到地域歧视的影响。高收入的岗位意味着需要更高的教育水平,那么拥有更高的教育水平的外来农业转移人口是不是受到了更大的歧视呢①?进一步地,外来农业转移人口教育程度的增加有没有使得自身的境遇提升,从而避免地域歧视,缩小与本地农业转移人口之间的工资差异呢?

① 本文调查样本为从农村转移出来的劳动力,包括通过高考、中考拥有本科或大专文凭而离开农村的劳动力。

为了回答这一问题,本文进一步按照学历将样本分为四组:初中及以下,高中职校或中专,大专,本科及以上。图 2分组绘制了四组不同学历人群对数工资的核密度图。通过Kolmogorov-Smirnov检验可以得出:初中及以下和高中、职校或中专这两组的外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资没有显著差异,即无法拒绝两组人群的工资源于同一分布;而大专和本科及以上两组的外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资有显著差异,即认为两组人群的工资不是源于同一分布(P值分别为0.092和0.000)。

|

图 2 不同学历外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资分布差异 |

表 4列出了不同学历外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资差异及分解的结果。为了便于分析,总差异、特征差异效应和系数差异效应都转换成了百分比的形式。根据分解结果,具有大专学历外来农业转移人口和本地农业转移人口之间的工资差异可以完全由两者的人力资本差异来解释,歧视等因素的影响不显著。只有本科及以上学历的外来农业转移人口受到歧视:具有本科及以上学历的外来农业转移人口和同等学历的本地农业转移人口的工资差异为19.6%,其中控制了人力资本差异之后,外来农业转移人口的工资将会增加12.7%,达到19.5元,如果外来农业转移人口不受地域歧视等因素的影响,那么他们的工资将会增加6.1%,从而达到和本地农业转移人口一样的工资水平。这说明学历的提高对外来农业转移人口的收入只有增长效应,但并不能消除地域歧视和劳动力市场的分割。随着教育年限的增加,当外来农业转移人口求职于高技能岗位的工作时,将会受到地域歧视等因素的影响。

市场歧视理论认为,工资歧视来源于三个方面:个人偏见、统计性歧视和劳动力市场分割(Becker, 1975;Altonji et al., 2001;严善平,2011)。市场歧视理论可以较好地解释曾经在中国劳动力市场上存在的工资歧视行为,却难以解释为什么在顺德劳动力市场上的地域歧视只存在于高学历、高收入人群之中,以及为什么学历的提高没有降低工资歧视(Dougherty, 2005), 反而导致了工资歧视的产生。因此,要全面地理解这种歧视行为,需要从不同的层面进行分析。

低学历、中低收入的外来农业转移人口没有受到地域歧视的影响,说明随着市场机制的不断完善,以及顺德区政府在构建和谐劳动关系上的努力,地域歧视在不断消失。这也验证了在一个公开和竞争的劳动力市场上,由于偏见引起的工资差异会逐渐消失(Hilger, 2016)。

通过对员工的调查发现,以下因素可以解释对高学历、高收入人群歧视产生的原因。第一,高工资的岗位对劳动者的要求不仅在于较高的人力资本和工作技能,还需要具备与当地有关的技能和资源才能胜任,具有较高人力资本的外来农业转移人口由于未能融入城市,从而不具备与当地有关的技能和资源,难以与当地人口形成竞争(谢桂华,2012)。在被问及“您在当地社会交往中主要与哪些人联系?”时,外来农业转移人口选择“当地打工老乡”、“当地居民”的比例分别为46.2%、23.2%,本地农业转移人口选择的比例分别为14.3%、51.6%。这显示出本地农业转移人口比外来农业转移人口更好地融入到了当地社会。第二,在招聘高技能水平要求的雇员时,雇主更看重的是长期稳定的关系,而这一特征在外来农业转移人口中较为少见(Kuhn and Shen, 2015)。尽管在所签订的劳动合同期限上没有显著性差异,但外来农业转移人口和本地农业转移人口从参加工作开始,更换工作的次数均值分别为2.6次和2.2次,显示出外来农业转移人口有着更强的流动性。第三,由于内部劳动力市场的存在和职业阶梯的不完善,外来农业转移人口无法进入企业的核心岗位,从而影响了收入。外来农业转移人口“对企业晋升途径或通道的满意度”要显著低于本地农业转移人口。另一方面,在被问及“您在企业有安全感和归属感吗?”,外来农业转移人口回答“强烈”、“一般”、“没有”的比例分别为21.84%、65.99%、12.17%,而本地农业转移人口的比例分别为35.27%、57.05%、7.68%,说明外来农业转移人口对企业的归属感显著小于本地农业转移人口。

五、结论本文利用广东省佛山市顺德区的调查数据,使用无条件分位数回归及分解的方法,考察了外来农业转移人口与本地农业转移人口之间是否存在同工不同酬的问题。主要研究结论如下:(1)总体来看,外来农业转移人口与本地农业转移人口面临不同的工资决定机制,地域对工资的影响被隐藏在婚姻、教育、工作岗位和经验回报率的差异上。(2)分位数回归结果显示,地域歧视对工资的影响存在异质性;对于低收入和中等收入的外来农业转移人口来说,他们与本地农业转移人口之间的收入差距源于人力资本的差异,并不存在地域歧视;对于处于收入的88%分位点以上的外来农业转移人口,工资水平会受到地域歧视的影响,且随着分位点的增加,受影响的程度也增大。(3)在收入的第90%分位点上,如果外来农业转移人口与本地农业转移人口的婚姻、教育和岗位回报率相同,那么外来农业转移人口的工资将会分别增加19.9%、8.3%和5.3%;如果对于外来农业转移人口的地域歧视不存在,那么外来农业转移人口的工资将会增长10.5%。(4)教育对于外来农业转移人口的工资具有增长效应,但外来农业转移人口却无法因此避免地域歧视的影响;随着教育水平的提高,同等学历的外来与本地农业转移人口之间的收入差距增大,本科及以上学历外来农业转移人口的工资收入受地域歧视的影响显著。这与民营家族式管理对外来高学历农业转移人口的排斥有一定关系。

本文的结果对于认识外来农业转移人口与本地农业转移人口之间的工资差异提供了新的视角:第一,高收入外来农业转移人口的地域歧视更显著,收入和地位天花板现象突出。第二,对高收入外来农业转移人口的地域歧视,不利于外来农业转移人口人力资本的投资和积累,也不利于其融入城市,对流入地的城市竞争力和经济发展潜力也有负面影响。第三,政府对农业转移人口的关怀需要从关注劳动者个体向关注劳动者家庭转变。家庭内部专业化的分工和婚姻溢价效应,对外来农业转移人口的工资有显著的促进作用。地方政府要在基本公共服务均等化方面落实主体责任并进行制度创新,减轻外来农业转移人口城市生活成本,促进外来农业转移人口家庭融入城市。

| [] |

常进雄、赵海涛,

2016, “所有制性质对农村户籍劳动力与城镇户籍劳动力工资差距的影响研究”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 627–646 页。 |

| [] |

陈珣、徐舒,

2014, “农民工与城镇职工的工资差距及动态同化”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 74–88 页。 |

| [] |

郭菲、张展新,

2012, “流动人口在城市劳动力市场中的地位:三群体研究”, 《人口研究》, 第 1 期, 第 3–14 页。 |

| [] |

郭继强、姜俪、陆利丽,

2011, “工资差异分解方法述评”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 363–414 页。 |

| [] |

綦松玲、鲍红红、刘欣、赵龙宇,

2014, “吉林省流动人口就业和居住情况研究”, 《人口学刊》, 第 5 期, 第 87–95 页。 |

| [] |

孙文凯、白重恩、谢沛初,

2011, “户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 28–41 页。 |

| [] |

王智波、李长洪,

2016, “好男人都结婚了吗?——探究我国男性工资婚姻溢价的形成机制”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 917–940 页。 |

| [] |

谢桂华,

2012, “中国流动人口的人力资本回报与社会融合”, 《中国社会科学》, 第 4 期, 第 103–124 页。 |

| [] |

严善平,

2011, “中国大城市劳动力市场的结构转型——对2003年、2009年上海就业调查的实证分析”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 53–62 页。 |

| [] |

杨菊华,

2011, “城乡差分与内外之别——流动人口劳动强度比较研究”, 《人口与经济》, 第 3 期, 第 78–86 页。 |

| [] |

袁晓燕,

2017, “众里寻他!?——一个机遇婚姻匹配理论的综述”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 87–101 页。 |

| [] |

詹鹏,

2014, “教育质量与农村外出劳动力的教育回报率”, 《中国农村经济》, 第 10 期, 第 21–34 页。 |

| [] |

张车伟、薛欣欣,

2008, “国有部门与非国有部门工资差异及人力资本贡献”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 15–25 页。 |

| [] |

张展新,

2015, “双重转型、均等化改革与农民工地位提升”, 《劳动经济研究》, 第 6 期, 第 59–81 页。 |

| [] |

Altonji J. G., Pierret C. R., 2001, "Employer Learning and Statistical Discrimination". The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 313–350.

DOI:10.1162/003355301556329 |

| [] |

Becker, G., 1975, "Human Capital", University of Chicago Press, 15-44.

|

| [] |

Dougherty C., 2005, "Why Are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men?". Journal of Human Resources, 40(4), 969–988.

|

| [] |

Hilger, N. G., 2016, "Upward Mobility and Discrimination: The Case of Asian Americans", NBER Working Papers. No. 22748

|

| [] |

Firpo S., Fortin N.M. and Lemieux T., 2009, "Unconditional Quantile Regressions". Econo-metrica, 77(3), 953–973.

DOI:10.3982/ECTA6822 |

| [] |

Kuhn P., Shen K., 2015, "Do Employers Prefer Migrant Workers? Evidence from a Chinese Job Board". Journal of Labor Economics, 4(1), 22.

DOI:10.1186/s40172-015-0038-0 |

| [] |

Oaxaca R. L., Ransom M. R., 1994, "On Discrimination and the Decomposition of Wage Differentials". Journal of Econometrics, 61, 5–21.

DOI:10.1016/0304-4076(94)90074-4 |