在人类经济活动与资源环境承载力的矛盾冲突日益尖锐的背景下,实现绿色发展已成为越来越多国家应对资源环境挑战、走可持续发展道路的共识。建立科学合理的绿色发展评价方法来定量研究和评价国家、区域和行业等各层面的绿色发展水平,可以评估和诊断相关政策是否合理、路径方向是否朝着绿色发展的目标迈进。当前,有关区域绿色发展的评价思维均是在同一时点、用同一标准对处在不同发展阶段地区的绿色绩效(如资源利用效率、污染排放水平等)进行评价。这种基于同一时点的共时性评价思维由于忽略了区域发展阶段的异质性,使得处在不同发展阶段地区致力于绿色发展的努力程度难以体现出来,存在“一白遮百丑”的弊端。许多实证研究发现,不同收入水平的资源利用和污染排放往往具有典型的阶段性特征,呈现出环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)假说所揭示的倒“U”型变化特征(Grossman and Krueger, 1991)。即那些人均收入水平越过了一定门槛的地区,其资源利用效率往往较高,污染排放水平会相对较低。如果简单用高收入地区的绿色发展标准来衡量低收入地区,则低收入地区的绿色发展无论如何努力,也难以超越高收入地区的水平。换句话说,简单用人均收入水平来评价,也能得出类似的结果。绿色发展评价的目的在于揭示一个地区环境与发展的协调程度,在于反映后发地区避免重蹈先发地区“先污染后治理”覆辙的努力程度。从政策操作层面来看,如果简单用一把尺子来评价考核各地的绿色发展水平,对后发地区来说不仅有失公平,也不利于调动其参与绿色发展的积极性。更为重要的是,在目前国际社会应对气候变化的谈判中,发达国家与发展中国家关于承担温室气体减排责任的争议,最大的焦点正是双方的发展阶段差异。“共同但有区别的责任”也因此成为大多数国家参与应对全球气候变化的共识。从维护国家利益的角度,更应当采用基于区域发展阶段特征的历时性思维进行跨国别、跨区域的绿色发展、低碳发展的评价。因此,有必要对当前区域绿色发展的评价思路进行调整,对评价方法进行完善与优化。

一、文献回顾 (一) 绿色发展的内涵绿色发展的概念最早可追溯至20世纪60年代美国学者博尔丁的宇宙飞船经济理论。其后,戴利、皮尔斯等人提出了稳态经济、绿色经济、生态经济等概念(郑红霞等,2013a)。1987年世界环境与发展委员会出版的《我们共同的未来》报告提出了可持续发展思想,将人类发展与资源环境冲突的视角从代内拓展到代际。随着人们对经济活动和资源环境之间关系认识的不断深入,绿色发展不断被赋予新的内容。比如,UNESCAP(2009)从经济增长的角度将绿色增长定义为能够维持或恢复环境质量和生态完整性的经济增长,追求以最低可能的环境影响满足所有人的需求;经济合作与发展组织(OECD)认为绿色发展可被视为一种追求经济增长和发展,同时又可防止环境恶化、生物多样性丧失和不可持续地利用自然资源的方式,它旨在使利用更清洁的增长源泉的机会最大化,从而实现更环保的可持续增长模式。

事实上,绿色发展概念与可持续发展、生态发展、绿色增长、绿色经济、稳态经济、低冲击发展、均衡发展、协调发展、节约发展、循环发展、清洁发展、低碳发展等概念具有一定相关性,其发展诉求最终可归结为两点:第一,强调人类发展的公平性,尤其是代际公平,以实现人类经济活动对自然环境的最小扰动和对资源的最小开发与占用,在保证当代人福利水平持续实现帕累托改进的基础上,同时也保证后代人具有相应获取自然资源的机会和权利。第二,强调发展的包容性,以实现人类经济活动对自然生态环境的最小冲击与破坏,以尽可能少的污染排放获取最大的经济福利。不难看出,前者本质上是要求建立一种立足于资源节约的生产和生活方式,后者则要求实现经济发展与环境保护之间的协调。从这种意义上说,绿色发展也可理解为一种资源节约与环境友好的发展方式。

(二) 绿色发展的评价评价的本质是一种特殊形式的认识活动,是评价主体依据一定的标准衡量客体的活动,是从质上和量上对客体价值的估量(陈安金,2000)。评价随主体本身的不同而异,其是实践与认知之间的中介。既然评价是主体的一种特殊形式的认识活动,那么,评价的科学性也就取决于主体对客观世界认识的程度,对评价对象本质的刻画程度,评价的科学性也会随着人们对事物认识的不断深化而向科学化、精准化和客观化演进。

大体上,绿色发展的评价沿着以下四条路径展开:

一是建立绿色国民经济核算体系。这类评价主要针对传统国民经济核算体系和GDP存在对经济绩效衡量扭曲的缺陷,尤其是不能反映经济活动的资源环境代价包括资源损耗和环境破坏而衍生或开发的。这类评价方法以联合国提出的环境经济账户(SEEA),以及各国在此基础上衍生的相关系列评价为代表(金羽,2008;张颖,2006)。

二是建立绿色全要素生产率(green total factor productivity, GTFP)评估方法或绿色发展绩效评估方法(green development performance index, GDPI)。该方法将国家或区域内所有的生产视为整体, 考虑所有的投入因素(包括资本、劳动、资源使用)和所有的产出因素(包括经济产出和污染物排放)后得到的总投入和总产出的比率。绝大多数研究采用数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)的方法以及基于DEA方法改进后的方向距离函数(directional distance function, DDF)方法。近年来,有大量研究者使用DEA方法对我国省际绿色全要素生产率进行实证评估(Li and Song, 2016)。

三是建立绿色发展综合评价指数。这类指数通常是首先构建由若干核心指标组成的多层级指标体系,然后再根据各级指标的重要性程度,赋予其相应权重,进而加权综合形成无量纲的综合评价指数。这类评价方法不仅可以通过指标体系的方式将评价内容多元化和全面化,而且单一数据的评价结果表达方式较易实现对评价对象的评比与排名,尤其受到政府和社会的广泛欢迎(欧阳志云,2009;李晓西等,2014)。

四是构建多维度的评价指标体系。该类评价方法通过一系列核心指标从各角度反映评价对象绿色发展情况,但不对各指标进行加权。这类指标体系能够直观地显示绿色发展的促进和制约因素,但无法从总体上评估绿色发展水平(郑红霞等,2013a)。这类评价方法以OECD的绿色增长战略框架、联合国环境规划署(United Nation Environment Programme, UNEP)的绿色经济衡量框架、联合国亚太经济与社会理事会生态效率指标体系(UNESCAP) (UNESCAP,2009)及各国在此基础上衍生各种指标体系为代表。

在评价尺度上,现有绿色发展评价涵盖了全球(Feng et al., 2017;黄健柏等,2017)、国家(陈劭锋,2013)、区域(欧阳志云等,2019;张攀攀,2015)等各种空间尺度和不同行业,如绿色工业(郑红霞,2013b;谢里、张斐,2017)、绿色经济(焦玉海,2016)、绿色农业(郭迷,2011;张正斌,2011)、绿色林业(刘珉,2016)等。随着生态环境问题在经济社会发展中日益突出,人们对绿色发展的诉求日益强烈,对绿色发展的认识不断深化,对绿色发展的评价也逐步完善。

已有研究使得绿色发展评价的方法逐步丰富与完善,但仍有不足:如限于数据可得性及计算方法的复杂性,传统国民经济核算体系的评价方法在应用层面操作难度较大,应用范围有限;绿色全要素生产率评价方法对于DEA模型的使用并没有达成共识,比如, 胡鞍钢(2008)等使用距离函数模型, 孙立成(2009)等使用非径向模型, 李俊(2015)等采用双曲线的DEA模型, 程丹润(2009)等采用非径向非角度的SBM模型, 王兵(2010)等则使用方向性SBM模型,基于不同模型的研究对绿色全要素生产率评估的结果也不尽相同(冯杰、张世秋,2017)。指数化评价方法日益增多,但限于数据可得性与可靠性,较难在指标选择上实现创新。多维度指标体系的评价方法无法从总体上评价绿色发展水平。

更为重要的是,现有绿色发展的评价均是基于共时性视角,即在同一时点比较不同评价对象的绿色发展水平,而忽略了评价对象具有重要的历时性特征,即区域发展的阶段性。基于上述考虑,本文在参考现有绿色发展共时性评价的基础上,尝试建立一种基于历时性视角的绿色发展评价方法,将评价对象的区域发展的阶段特征纳入评价范畴,从而为绿色发展的评价提供一种新视角。

二、方法与数据 (一) 评价原理许多实证研究发现,不同收入水平的资源利用和污染排放具有典型的阶段性特征。比如,关于经济增长和能源强度间的关系,Anadon(2009)、Ang(2006)、Garcia-Cerrutti(2000)等研究发现,经济增长和能源强度间呈倒“U”型关系。即随着一国经济的发展,能源强度通常会经过一个长期且快速的增长阶段,然后开始下降,最终将回归到一个较低强度的能源消费模式,并且中国的能源消费也具有类似的变化特征(赵新刚、刘平阔,2014)。

关于污染排放与经济发展的关系,环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)假说认为,污染物排放变化与发展阶段(通常以人均收入来衡量)紧密相关,即随着人均收入的增长,污染物排放呈现出先升高后降低的倒“U”型变化趋势(Grossman and Krueger, 1991)。EKC理论揭示了环境污染排放变化具有典型的阶段性特征,这一现象在我国全国、省市及行业尺度也获得了验证(赵细康,2005;王志华等,2007;赵淑娟,2013;沈能、王艳,2016;)。

鉴于经济发展阶段与资源利用和污染排放之间具有这种倒“U”型关系,本文以EKC假说为基础,以广东省21地市为案例,采用历时性视角来构建绿色发展评价体系,将相同发展阶段下(以人均GDP来衡量)不同评价对象资源利用和污染排放的绩效水平与基准水平(代表广东各地市历史的平均排放水平)的差距作为评价依据。

(二) 计算过程具体步骤如下:

一是建立基准曲线。利用广东21地市的相关历史数据,包括人均GDP、单位GDP资源消耗与单位GDP污染物排放相关指标(2010-2015年),通过选择合适的回归模型,构建各指标的基准曲线Cj。其中,β为常数项,x为人均GDP,Cj为人均j污染物排放水平、污染排放强度或资源消耗强度。其中,式(1)为人均污染排放水平的基准曲线方程。鉴于广东各地市能源消费强度和污染物排放强度已处于倒“U”型曲线的下降段,以式(2)为污染排放强度或资源消耗强度的基准曲线方程。

| $ {{\rm{C}}_{\rm{j}}}={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}x+{{\beta }_{2}}{{x}^{2}} $ | (1) |

| $ 或{{\rm{C}}_{\rm{j}}}={{\beta }_{0}}{{e}^{{{\beta }_{1}}x}} $ | (2) |

二是计算U值。计算i城市2015年j污染物人均排放水平(或污染排放强度或资源消耗强度)与基准曲线的距离(Ui, j)。即:

| $ {{U}_{i,j}}={{P}_{i,j}}-{{C}_{j}}({{g}_{i}}) $ | (3) |

其中,Ui, j为i城市j污染物排放强度(或资源消耗强度)的人均水平与基准曲线之间的距离;Pi, j为2015年i城市j污染物排放强度(或资源消耗强度)的人均水平;Cj(gi)为j种污染物或资源的基准曲线上i城市人均GDP(gi)对应污染排放强度或资源消耗强度的人均水平。

三是计算绿色发展指数。本文采取指数化评价方法,根据各市各污染物U值大小及其权重,综合计算各地市绿色发展指数。即:

| $ GD{{I}_{i}}=\sum {{{\bar{U}}}_{i,j}}{{Q}_{j}} $ | (4) |

其中,GDIi为i市绿色发展指数,U i, j为标准化后的i市j污染物U值,Qj为j污染物的权重系数。

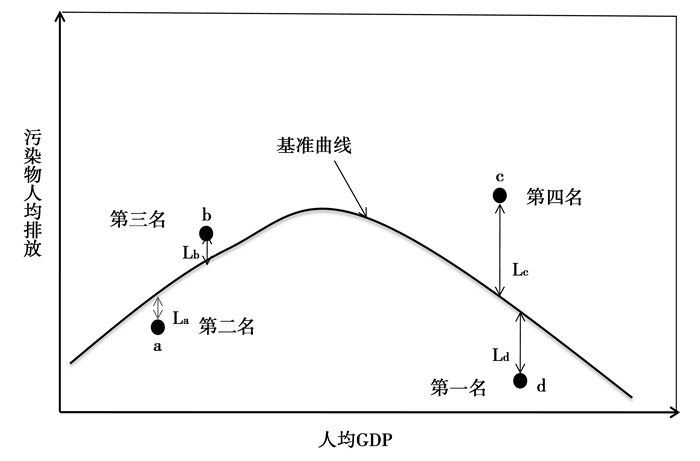

上述计算过程可简化为如下示意图(以人均污染物排放为例):

|

图 1 基于历时性视角的绿色发展指数计算原理 |

上图显示,a、b、c、d为四个处于不同发展阶段的城市,La、Lb、Lc、Ld分别为四个城市污染物人均排放量和基准曲线的偏离程度(其中,Lb、Lc为正偏离,La、Ld为负偏离)。虽然存在绝对值Lc>Ld>Lb>La,但若按偏离方向和幅度来衡量,四个城市该污染物U值排序有Ud>Ua>Ub>Uc。

可以看出,一个地区各污染物人均排放水平(或单位GDP污染排放或资源消耗水平)与基准曲线的偏离程度,可以反应出该地区经济发展与生态环境保护之间的协调程度,存在负偏离说明该地市某污染物人均排放水平(单位GDP污染排放或资源消耗水平)优于全省各地市在该发展阶段时的历史平均水平(即基准曲线值)。负偏离越大,说明绿色发展程度越高;反之,则说明绿色发展程度越低。由此,可描绘出一个地区绿色发展水平的路径,即只有沿着“基准曲线”(相当于所在省份或者国家的平均轨迹)向下不断偏移的路径来实现经济的增长,才有可能做到经济增长和环境保护的“协调”与“双赢”。

(三) 指标体系与数据来源本文采取指数化评价方法,从资源节约和环境友好两大维度来构建综合评价指标体系,分别选取单位GDP能耗、单位GDP土地消耗和单位GDP水耗三个指标来衡量资源节约水平;选取化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种污染物的人均排放和单位GDP排放来表征环境友好水平。

为确保评价指标体系权重的科学性,本文设计了《绿色发展指数评价体系AHP法赋权专家问卷》,并选取政府部门、科研机构和企业三类群体作为AHP法赋权问卷发放对象,有效问卷结果经数据信息电子化,利用专业计量软件计算出各级指标权重。

本文数据来自于公开出版或在官方网站公布的统计数据,主要来源为相关年份《广东省统计年鉴》、《广东省水资源公报》和《中国城市统计年鉴》。其中,各市GDP和人均GDP以2010年为不变价,各市人口为常驻人口数。为使计算结果更直观,本文将绿色发展指数结果统一转换成千分制。

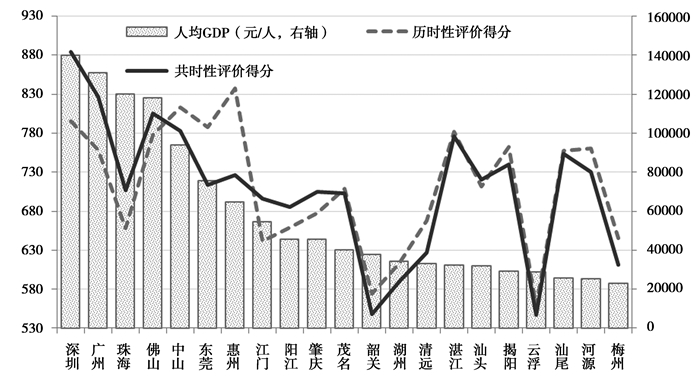

三、结果与分析 (一) 总体评价结果根据上述方法,本文对2015年度广东21个地市的绿色发展指数进行了评测(见表 2),最终结果以千分制计。为进行历时性与共时性评价结果的比较,表 2将基于相同指标体系、相同权重体系(表 1)和相同计算方法得出的共时性评价结果也予以呈现。

| 表 1 广东绿色发展指数评价指标体系和权重体系 |

| 表 2 广东绿色发展指数得分与排名 |

表 2显示,按历时性评价,惠州以837分位居全省首位,中山以813分紧随其后,深圳、东莞、湛江、佛山等四个城市分别位居第3至6位。揭阳、河源、广州、汕尾等四个城市分别位居第7至10位。从区域分布看,得分前10位的城市中有6个城市位于珠三角。珠三角9市绿色发展指数评价平均得分为750分;其次是粤西和粤东,平均得分分别为717分和711分;粤北地区以641分位居最后。

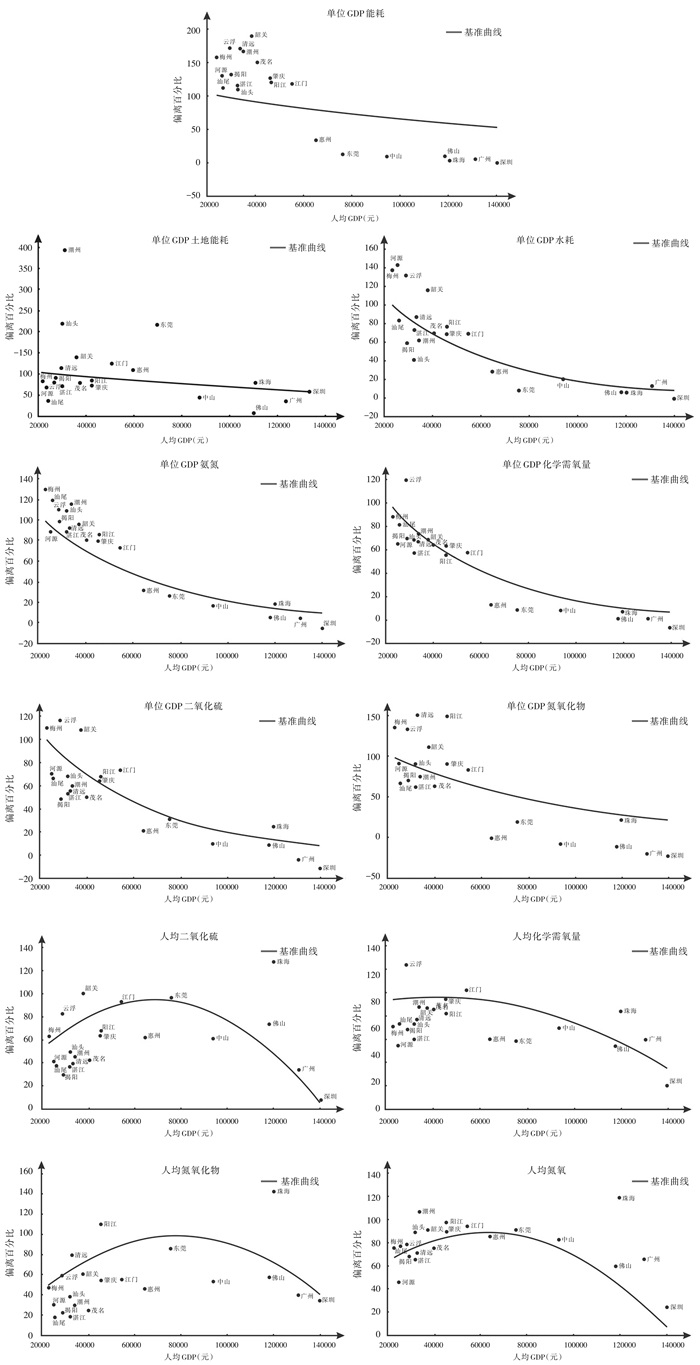

图 2分别显示了广东21地市各指标与相应基准曲线之间的分布情况。各市各指标与基准曲线之间的偏离程度表示了各市该指标与全省各市在该人均收入阶段的历史平均水平(以基准曲线来表征)之间的差距。从排序前5的城市来看,惠州、中山、深圳、东莞和湛江5个城市的绝大多数指标均位于基准曲线之下,呈现出与基准曲线较大的负向偏离。其中,惠州和中山均有10个指标位于基准曲线之下,深圳和东莞均有8个指标位于基准曲线之下,而湛江则有9个指标位于基准曲线之下,显示出绿色发展先进城市在各指标上表现出较好的均衡性。

|

图 2 广东21地市2015年各指标与基准曲线的偏离度 注:偏离程度以百分比表示,人均GDP以2010年为不变价,下同。 |

云浮、韶关、潮州三个城市的绿色发展指数排序相对较后。这三个城市大多指标均位于基准曲线之上,部分指标正向偏离较大。

总体上,绿色发展指数排序相对较后的城市在主要指标上较大幅度落后于全省各地市对应发展阶段的的历史平均水平(即基准曲线),显示出这些地市需要在经济发展和生态环境保护之间进行再平衡,在促进经济规模扩张的同时,更加注重集约节约利用资源,加大环境治理力度,以最小资源能源消耗、环境污染排放实现最大经济发展效益。

(二) 历时性与共时性评价结果的比较2015年,广东21地市中有14个地市两种评价方法的综合排序不同,占评价样本总量的66.7%。其中,综合排序差异在2位及以内的城市共有13个,占评价样本总量的61.9%;综合排序差异在5位及以上的城市共有3个,占评价样本总量的14.3%(图 3)。

|

图 3 广东21地市两种评价方法的结果比较 |

分区域来看,两种评价方法呈现的评价结果总体差异不大,两种评价方法四个区域综合得分排序相同,由高到低排名依次分别是珠三角、粤东、粤西和粤北;两种评价方法中的资源节约二级指标各区域得分排序也相同;在历时性评价中,粤东环境友好二级指标得分居第1位,而在共时性评价中,则是珠三角得分居第1位(表 3)。

| 表 3 分区域分指标两种评价结果比较 |

通过对比两种评价方法,惠州市、东莞市和广州市的评价结果出现了较大差异。在历时性评价中,惠州位居全省第1,而在共时性评价中得分排第9位。东莞市在历时性的评价中居第4位,在共时性评价中位居第11位。广州市在历时性的评价中居第9位,在共时性评价中位居前2位。

四、结论与讨论本文提出了一种基于历时性思维的绿色发展评价新方法,该方法将评价对象的发展阶段特征(以人均GDP来衡量)考虑其中,这与当前大多基于共时性思维的“静态”和“断面”评价在思路上有所不同。

在现有的可持续发展评价、环境发展评价、绿色发展评价、低碳发展评价中,其结果基本上是发达国家或地区经济发展水平高,可持续发展水平或绿色发展水平也会相应较高,出现所谓的“一白遮百丑”现象。比如,卢强等(2013)对广东工业绿色发展水平进行评价的结果显示,得分靠前的基本上为珠三角发达地市(深圳得分第一)。同样,在本文的共时性评价中,人均GDP较高的城市(除珠海市外),绿色发展得分也基本上排在前面。

究竟哪种评价方法更为合理?我们认为,历时性评价结果无论在理论自洽性还是政策操作性方面均具有优势。一般地,共时性突出考察评价对象的“结构”(雷英,2010),是同一时间维度下事物的结构特征;而“历时性”则着重对评价对象演化过程的考察。显然,将不同发展阶段的评价对象用具有共时性特征的评价体系来进行衡量往往会得出欠公正的结论,就好比100米田径比赛用具有共时性特征的时间来衡量各参赛选手的成绩一样,5岁的儿童永远都跑不赢20岁的成年人。大量实证研究发现,资源利用效率和污染排放水平,二者与人均收入之间均具有典型的倒“U”型环境库兹涅茨曲线特征,因此,采用历时性评价就将人均收入这一影响资源能源效率与污染物排放水平的这一重要因素纳入其中,这显然更具有合理性。如果后发地区在人均收入3000美元时期的资源利用和污染排放绩效要优于先发地区在同样人均收入水平时的绩效,那么说明两类地区在该人均收入水平下,后发地区经济发展与环境保护的协调程度更优,我们可以说相比先发地区,此时的后发地区绿色发展具有学习效应,更好地处理了发展与保护之间的关系,具有赶超的潜质。否则,后发地区将永远处于落后状态。从政策操作层面来看,较高收入地区往往拥有更加清洁的产业结构,拥有更高用于环境治理的技术、人力和资金投入能力,如果简单用同一把尺子来评价经济发展处于不同阶段地区的绿色发展水平,这在一定程度上忽视了后发地区绿色发展的努力,不利于调动这些地区致力于绿色发展的积极性。

| [] |

陈安金,

2000, “也谈评价的本质与功能”, 《温州大学学报(社会科学版)》, 第 13 期, 第 17–18 页。 |

| [] |

陈劭锋、刘扬,

2013, “绿色发展的一种综合评估方法及应用”, 《科技促进发展》, 第 4 期, 第 40–47 页。DOI:10.11842/chips.2013.04.004 |

| [] |

冯杰、张世秋,

2017, “基于DEA方法的我国省际绿色全要素生产率评估——不同模型选择的差异性探析”, 《北京大学学报(自然科学版)》, 第 53 期, 第 151–159 页。 |

| [] |

郭迷, 2011, "中国农业绿色发展指标体系构建及评价研究", 北京林业大学硕士论文.

|

| [] |

胡鞍钢、郑京海、高宇宁,

2008, “考虑环境因素的省级技术效率排名(1999-2005)”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 933–960 页。 |

| [] |

黄健柏、贺稳彪、丰超,

2017, “全球绿色发展格局变迁及其逻辑研究”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 35–49 页。 |

| [] |

焦玉海,

2016, “新一轮中国森林资源核算及绿色经济评价体系研究启动”, 《中南林业科技大学学报》, 第 8 期, 第 2。 |

| [] |

金羽、欧阳志云、林顺坤,

2008, “海南省绿色GDP核算框架的初步研究”, 《生态经济(中文版)》, 第 3 期, 第 48–53 页。 |

| [] |

雷英,

2010, “从模因论看语言的共时性与历时性”, 《现代语文(语言研究版)》, 第 6 期, 第 16–17 页。 |

| [] |

李静、程丹润,

2009, “基于DEA-SBM模型的中国地区环境效率研究”, 《合肥工业大学学报:自然科学版》, 第 32 期, 第 1208–1211 页。 |

| [] |

李俊, 2015, "河南省工业用水总量的驱动分析与工业用水效率影响因素的研究", 河南大学硕士论文.

|

| [] |

李晓西、刘一萌、宋涛,

2014, “人类绿色发展指数的测算”, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 69–95 页。 |

| [] |

刘珉、陈文汇、刘智慧,

2016, “林业绿色经济评价研究指标框架与试算”, 《林业经济》, 第 2 期, 第 3–10 页。 |

| [] |

卢强、吴清华、周永章,

2013, “工业绿色发展评价指标体系及应用于广东省区域评价的分析”, 《生态环境学报》, 第 22 期, 第 528–534 页。 |

| [] |

欧阳志云、赵娟娟、桂振华,

2009, “中国城市的绿色发展评价”, 《中国人口·资源与环境》, 第 19 期, 第 11–15 页。 |

| [] |

沈能、王艳,

2016, “中国农业增长与污染排放的EKC曲线检验:以农药投入为例”, 《数理统计与管理》, 第 35 期, 第 614–622 页。 |

| [] |

孙立成、周德群、李群,

2009, “基于非径向DEA模型的区域环境绩效评价研究”, 《统计与信息论坛》, 第 24 期, 第 67–71 页。 |

| [] |

王兵、吴延瑞、颜鹏飞,

2010, “中国区域环境效率与环境全要素生产率增长”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 95–109 页。 |

| [] |

谢里、张斐,

2017, “电价交叉补贴阻碍绿色发展效率吗——来自中国工业的经验证据”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 98–118 页。 |

| [] |

张攀攀,

2015, “基于熵权灰色关联分析的绿色发展评价指标体系研究——以武汉市为例”, 《特区经济》, 第 12 期, 第 90–92 页。 |

| [] |

张颖, 2006, "黑龙江大兴安岭森林绿色核算研究", 《自然资源学报》, 第21页, 第727-737页.

|

| [] |

张正斌、王大生、徐萍,

2011, “中国绿色农业指标体系建设指导原则和构架”, 《中国生态农业学报》, 第 19 期, 第 1461–1467 页。 |

| [] |

赵淑娟、刘海英,

2013, “基于EKC曲线的黑龙江省水环境与经济发展关系研究”, 《国土与自然资源研究》, 第 2 期, 第 56–58 页。 |

| [] |

赵细康、李建民、王金营,

2005, “环境库兹涅茨曲线及在中国的检验”, 《南开经济研究》, 第 3 期, 第 48–54 页。 |

| [] |

赵新刚、刘平阔,

2014, “经济增长与能源强度:基于面板平滑转换回归模型的实证分析”, 《中国管理科学》, 第 22 期, 第 103–113 页。 |

| [] |

郑红霞, 2013b, "我国工业绿色发展评价指标体系研究与实证分析——以东北老工业基地为例", 中国科学院大学硕士论文.

|

| [] |

郑红霞、王毅、黄宝荣,

2013a, “绿色发展评价指标体系研究综述”, 《工业技术经济》, 第 2 期, 第 142–152 页。 |

| [] |

Anadon L D, Holdren J P, 2009, "Policy for Energy-Technology Innovation". Acting in time on energy policy, 6806, 193–241.

|

| [] |

Ang B W, 2006, "Monitoring changes in economy-wide energy efficiency:from energy-GDP ratio to composite efficiency index". Energy Policy, 34(5), 574–582.

DOI:10.1016/j.enpol.2005.11.011 |

| [] |

Feng C, Wang M and Liu G C, 2017, "Green development performance and its influencing factors:A global perspective". Journal of Cleaner Production, 144, 323–333.

DOI:10.1016/j.jclepro.2017.01.005 |

| [] |

Garcia-Cerrutti L M, 2000, "Estimating elastic cities of residential energy demand from panel county data using dynamic random variables models with heteroskedastic and correlated error terms". Resource and Energy economics, 22(4), 355–366.

DOI:10.1016/S0928-7655(00)00028-2 |

| [] |

Grossman G M, Krueger A B, 1991, "Environmental impacts of a North American free trade agreement", National Bureau of Economic Research.

|

| [] |

Li K, Song M, 2016, "Green development performance in China:a metafrontier non-radial approach". Sustainability, 8(3), 219.

DOI:10.3390/su8030219 |

| [] |

UNESCAP, 2009, "Eco-efficiency Indicators: Measuring Resource: -use Efficiency and the Impact of Economic: Activities on the Environment", Working Papers.

|