人类社会经济发展的秘密和机制到底是什么?这一问题曾被称作为经济学中的“卢卡斯之问”。罗伯特·E·卢卡斯本人还曾说过“一旦一个人开始思考这些问题,他就很难再去思考其他问题了。(Robert E.Lucas, Jr.,1980,p.5)。我们身处在当代世界各国的经济发展和制度变迁的过程中,但世界各国的经济与社会制度与经济增长的内在关系是什么,仍然是一个极其复杂和难以回答的问题。这本由英国牛津大学2014年出版的《荣辱互鉴》,是俄罗斯经济学家弗拉基米尔·波波夫(Vladimir Popov)在当代大范围的经济和制度史的比较中解释世界各国社会经济发展的秘密和机制的一本著作。这本书一出版,就受到美国著名经济学家、普林斯顿高等研究院的赫希曼讲座教授丹尼·罗德里克(Dani Rodrik)的赞扬和推荐,说这本书在解释为什么有些国家和地区的经济发展了而另一些国家和地区的经济却一直停滞和落后的原因方面,提供了一套完整的理论框架。另外,哥伦比亚大学经济学家罗纳德·芬德利(Ronald Findlay)教授也高度称赞这本著作,说波波夫提出了一个极具原创性和分析框架,以用来解释不同国家和地区——尤其是关于近代和当代西方、俄罗斯和中国——的不同的经济增长和制度变迁过程。

纵观世界近现代经济史,我们实际上可以看到两个大分岔(the Great Divergences):第一个是世界各国在进入近现代社会后,在工业革命的强大推动下,西欧诸国及其衍生国家(美国、加拿大、澳大利亚和新西兰)的经济出现了快速增长,人均GDP不断提高,人们的生活水平和生存条件也不断提高和改善。而自19世纪以来,在亚洲、非洲、拉美和世界上的其他许多国家和地区,则在传统社会的制度内卷(institutional involution)中经济增长缓慢乃至停滞。按照荷兰经济学家麦迪逊(Angus Maddison)在《世界经济千年史》一书中的历史估算,在1820年,西欧12国的GDP总量还只有1454亿国际元(下同,简称元),占当时全球GDP总量的20.9%;而到1913年,西欧12国GDP的GDP总量就增长到了8407亿元,占到全球GDP的31.1%。西欧12国的平均人均GDP也从1820年的平均796元,提高到1913年的3688元。美国、加拿大、澳大利亚、新西兰这四个西方衍生国的GDP,则从1820年的135亿元提高到1913年的5856亿元,占全球的21.7%;这4个国家的人均GDP也从1820年的1201元提高到5257元。相比之下,在1820年的清朝道光年间,中国的GDP总量约为2286亿元,占世界总量的32.9%,比当时西欧12国的总量还多。但是,到1913年辛亥革命后,中国的GDP总量也只是略微增长到2413亿元,占全球的份额则下降到了8.9%。中国的人均GDP也从1820年的600元,下降到1913年的552元。在1820年,印度的GDP总量为1114亿元,占全球的16%;到1913年,印度的GDP为2042亿元,占全球的总量的份额则滑落到7.6%。印度的人均GDP则从1820年的565元稍微增加到1913年673元。从以上的历史估算数字中可以看出,在第一次和第二次工业革命出现后,西方世界的经济崛起和世界上其他国家和地区的经济停滞和衰退的大分岔,是非常明显的。

然而,经过第一次和第二次工业革命,到第一次世界大战之前,世界历史上各国经济增长所出现的巨大差异,这只是世界经济增长轨迹大分岔的第一波,而真正拉开各国经济发展水平差距的,是在第一次世界大战后到1973年这一段时间。在这一时期,西方世界各国经济高速增长,西欧12国的人均GDP从1913年3688元提高到1973年的12159元,美国和其他西方衍生国的人均GDP则从1913年的5257元提高1973年的16172元。同一时期,中国的人均GDP则从1913年的552元提高到1973年的839元,印度同一时期也之上升到853元,而全世界的人均GDP也只从1913年的1510元提高到1973年的4104元。1973年,非洲各国的人均GDP平均只有1365元;而不包括日本、中国和印度的其他亚洲国家在1973年的GDP平均也只有1231元。麦迪森所提供这些历史估计数据充分表明,世界经济增长轨迹的大分岔,更多地是发生在当代,尤其是发生在第二次世界大战后的20多年间。值得注意的是,前俄罗斯帝国在1820年的人均GDP是689元,到1913年十月革命前略微增长到1488元,到1973年苏联计划经济时期,则提高到6058元。但是,经过了1989年苏联的解体和独联体的制度转型,到1998年,俄罗斯的人均GDP则下降到了3893元。在东亚,中国则在1978年的市场化改革和对外开放的大潮中,经济迅速起飞。于是,这就牵涉到当代世界经济历史上的各国经济增长轨迹上的第二次小分岔:东亚四小龙国家和地区自20世纪60年代后的快速经济成长,1978年中国市场化改革后经济的迅速起飞;相对而言,独联体国家转制后经济的相对衰退和停滞,而西方国家则保持了“大缓和” (the great moderation)时期的相对平稳增长,世界上其他第三世界国家包括印度仍然经济增长相对缓慢,直到2004年后,印度经济才有了其追赶型的较快增长。

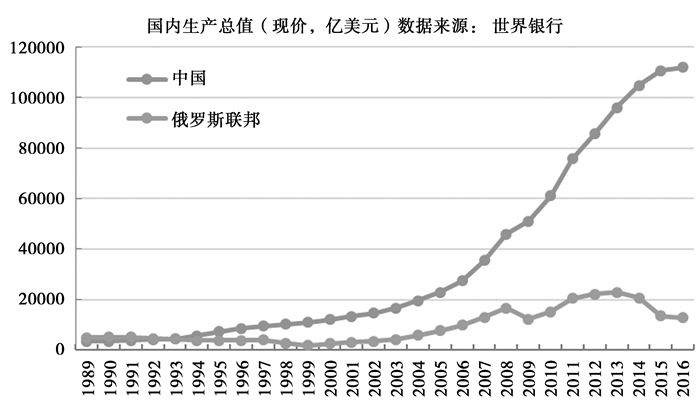

面对近200年来世界各国经济增长轨迹中的两次分岔,我们今天自然会问这样一系列问题:为什么西方各国的经济在近代和当代兴起了?为什么世界上许多其他国家和地区到今天仍然没有出现快速的经济增长和人民生活水平的迅速提高?为什么同样从中央计划经济转型为市场经济,中国孕生了近40年的高速经济增长?而俄罗斯却在1989年的转制后先是经历了巨大的经济衰退,到1998年之后又经历了平均不到2%的缓慢经济增长?直到2016年,具有广袤领土、丰富的煤、石油、天然气、铁、锰、铜、铅、锌等矿产资源,以及具有丰富森林和耕地资源且拥有1.43亿人口的大国俄罗斯,只有1.23万亿美元的GDP,比中国的广东省只稍微高一点。俄罗斯的人均GDP到2016年也只有8748美元,只比中国稍微高一点,而比中国的广东省甚至山东省还低。这一巨大的经济增长的分岔是如何发生的?其中的原因是什么?尤其是从本书第三章的几张图表中,我们可以清楚地发现,在1820年,俄罗斯的人均GDP相当于欧洲平均水平的60%。之后一路下滑,在1948年左右反超了欧洲平均水平,但在苏联解体后随着俄罗斯的经济迅速衰退,尽管后来有一些经济复苏,但到21世纪初,俄罗斯的人均GDP还不到欧洲平均水平的30%,也只有美国平均水平的20%多一点。这一巨大的反差和分岔究竟是如何发生的?背后的原因是什么?波波夫在这本书中给出了自己的解释,并把这一新近分岔解释为市场化改革后“俄罗斯的转型性衰退”和“中国的加速型增长”(见图 1)。

|

图 1 中国和俄罗斯GDP总量的大分岔 |

在解释市场化改革后“俄罗斯的转型性衰退”和“中国的加速增长”这一巨大发差方面,实际上这些年国际上已经有了许多著作和论文。正如本书第83页所提到的,剑桥大学的经济学家彼特·诺兰(Peter Nolan)教授早在1995年就出版了《中国的崛起与俄国的衰落》一书,把俄罗斯经济的衰退归结为俄罗斯激进式改革的“休克疗法”,而把中国的经济成功归结为渐进性的市场化过渡。一些中国经济学家如林毅夫教授等则把中国经济的成功归结为有为政府以及政府采取了符合中国经济要素禀赋结构的合宜的发展战略。譬如,林毅夫曾认为,一国的经济增长速度主要取决于以下三个因素(1)各种生产要素的增加;(2)生产结构从低附加值想高附加值的产业升级;(3)技术进步(同上,第12页)。根据这一点,林毅夫认为,中国经济之所以能取得这么快的高速增长,首先因为这些年中国经济保持了一个较高的积累率;其次是产业升级而为经济快速增长提供了有利支持;最后,中国在政府的因势利导的合宜的产业政策下充分利用了中国经济技术进步的后发优势,这三个因素再加上渐进性地市场化改革改进了制度效率,加上大国优势,促使中国经济产生了过去35年的奇迹(林毅夫、蔡昉、李周,2014;林毅夫,2014第1章)。华人著名经济学家张五常(2009)则把中国经济过去30多年的成功归结为地方政府的竞争。而与之相仿,复旦大学的史正富(2013)教授则认为,过去30多年经济的高速增长,主要得益于中国在改革开放后所形成的非同于西方国家的由一个战略性中央政府、竞争性地方政府和竞争性企业系统所构成的独特的中国“三维市场体制”。另一方面,吴敬琏(2012)①、张维迎(2012)、周其仁(2010)、许成钢(2014)②和笔者(韦森,2017)则把中国主要把中国过去30多年经济奇迹的根本原因归结为1978年中国改革开放后市场化机制的引入、产权制度的变革以及民营经济的自发成长和崛起。然而,对于从苏联到俄罗斯和独联体国家转制后的经济衰退以及之后的缓慢经济增长的原因,国内的研究实际上并不多。

① 吴敬琏先生在他的《重启改革议程》一书中就提出,30多年改革与开放中“市场制度的建立解放了被制度所束缚压制的生产力”是中国经济高速主要增长的原因。按照吴敬琏老师的论述,中国经济这30多年高速增长,主要原因有以下几点:“第一,改革为民间创业开拓了活动空间,使中国民间长期被压制的企业家精神和创业积极性喷薄而出。到20世纪末,中国已经涌现了3000多万户民间企业。他们仍是中国出人意料的发展的最基础的推动力量。第二,市场的开放和民间创业活动的活跃,使大量原来无法流动的劳动、土地等生产要素能够从低效率的经济活动流向效率较高的经济活动,……导致了全要素生产率的提高,支持了中国经济的高速增长。第三,对外开放政策的成功执行,使中国能够利用发达国家的储蓄率过低、投资缺口过大造成的机会,扩大出口,用国际市场的需求弥补国内需求的不足,从需求方面支持了产出的高速增长。第四,实行对外开放的另一个重要作用,使在人力资本投资还没有发挥作用、自主创新活动还能没有开展起来的条件下,通过引进国外的先进设备和学习外国的先进技术,在应用层面上迅速缩小了中国与先进国家之间在过去几百年间积累起来的巨大技术水平差距,使高速度增长得到技术进步的有利支持”(吴敬琏, 2012, 第3页)。

② 在一篇题名为“私有企业的发展是改革和发展的关键:来自所有转轨经济的企业层面证据”的文章中,许成钢(2014)等学者认为:“中国过去发展成功的方面与世界其他国家发展的规律一致,既不是奇迹,也并不存在超越市场经济规律的特殊模式。……正是私有企业,尤其是新兴私有企业,而不是违反其他国家经济共同规律的‘奇迹’,决定了中国经济惊人的总体表现。”

在一个宏大的国际比较的视野中,本书作者波波夫则从“制度能力”(institutional capacity)和政府合宜的产业政策的对比,来解释中国经济的加速增长与俄罗斯经济的转型性衰退上的分岔。他认为,过去近40年中国经济的成功,得益于(1)1979年中国市场化改革后经济的迅速发展,并不仅仅依赖于经济的自由化,而在于强大的国家的“制度能力”(即政府执行法律法规的能力,参本书译本第78页);(2)强大的国家制度和有效且有为的政府,完善的基础设施,以及人力资本的增加,(3)渐进性的改革,而不是采取“大爆炸式”的“休克疗法”;(4)与世界其他国家自愿和不自愿地移植西方国家的制度不同,中国放弃了短暂(从1840到1949年)西化追求,因而从未偏离其维持较低收入和财富不平等的集体主义制度(参原书p.151)。

相反,波波夫认为,俄罗斯之所以在其市场化改革后出现了“转型性停滞”,其主要原因是国家的制度能力下降,他还强调这要为俄罗斯和独联体国家的经济不景气负主要责任。波波夫说:“快速增长是一个复杂的过程,需要大量的关键投入———基础设施、人力资本、甚至是农业国家的土地分配、强大的国家机构、经济刺激,等等。一旦这些重要的成分一个有缺失,经济就不能飞速增长。发现这些约束的任务是‘增长诊断’。在某些情况下,这些约束与缺乏市场自由化有关,另一些情况下,与缺乏国家能力、人力资本或基础设施有关”(见本书第101-102页)。

应该说波波夫这些见解有些是不无道理的。除此之外,这本书也不乏其他方面的洞识。然而,这本书显然也有其不确当的地方,譬如,在第三章,波波夫就认为,尽管经历了“大跃进”(1958-1962)和“文化大革命”(1966-1976)两次“重大的失败”,“中国在1949年到1979年期间也比世界上大多数国家发展得好,这种发展为今后的改革开放奠定了基础” (见本书第72页)。他甚至认为,“就在1979年改革之前,中国的发展好像比以前任何社会主义时期都要好”第55页)。这显然不符合当代中国的历史史实,也说明作者根本不了解真实的中国。经历过“58年大跃进”和“文化大革命”两次巨大历史灾难的国人都知道,在1978年改革开放前,中国国民经济实际上是处于崩溃的边缘。中国人均GDP在20世纪70年代末低于非洲的平均水平,人民生活水平及其困苦,甚至许多国人连吃饱肚子都难。即使按照中国国家统计局的《中华人民共和国统计年鉴》的后来官方数字,到1978年,一个具有9.6亿人口(当时占世界总人口的四分之一)的大国,中国的GDP总量只有3769亿元人民币,人均GDP也只有315元。中国GDP占世界GDP总量的份额,在1913年的民国初期还占全球的8.9%,甚至经历了民国时期的军阀混战、8年的抗日战争和3年的解放战争,到1952年,中国的GDP还占全球份额的5.2%。但是,经过28年左右的社会主义经济改造和计划经济实验,到1978年,中国的GDP占全球GDP的份额则下降到2.3%。根据这些中国计划经济时期经济表现上铁的事实,怎么能认为“中国在1949年到1979年期间也比世界上大多数国家发展得好”了?事实上,如果不是经历了1958年的“大跃进”和10年的文化大革命,中国国民经济几乎到了崩溃的边缘,也不会发生1978年之后的中国市场化改革了,从而也不会有市场化改革后中国经济的快速增长和起飞。

其次,对苏联时期的经济表现,波波夫的“历史的论证”也显然有很大问题。譬如,在第五章,波波夫曾提出:“苏联的经济模式在20世纪70年代以前在赶超型经济发展国家中是非常成功的”(第12页);并认为,“苏联经济和社会模型在20世纪60年代中期以前是非常有竞争力的。尽管人们普遍认为苏联经济增长失败了,但苏联在1928—1970年中发展速度仅次于日本位居世界第二位。尽管彼时苏联对世界许多发展中国家帮助很小,在某些方面也已低于西方的帮助,但这些国家仍在努力模仿苏联20世纪50-60年代的发展模型。其吸引力不亚于今天在发展中国家中的中国发展模型”(第50页)。由此他也认为,个人自由和自由的企业家并不是经济发展的必要条件:“苏联在20世纪50年代成功的技术进步和高速的经济增长率(包括劳动生产率和全要素生产率)都和这种观点不一致,即个人自由和自由的企业家成功增长的前提。在苏联,20世纪60年代到80年代比50年代更加自由,但没有50年代增长速度快。在20世纪90年代,个人自由、企业家精神和思想的流动非常盛行,但是这段时期经济发展下降而不再增长,而是一段技术衰退和研发崩塌的时期”(第141-142页)。按照这个逻辑,如果苏联的斯大林计划经济模式是非常成功的,如果没有市场化机制和自由的私人企业家的苏联经济仍如此表现之好,那么无疑也就不会有后来的苏联的市场化改革、制度转型和苏联的解体了。

波波夫之所以对中国和前苏联的计划经济时代的经济表现产生如此大误判,可能主要是因为波波夫还是依照计划经济时代官方的经济增长数字来做他的理论推论。另一个原因也因为中央计划经济时期苏联政府和中国政府所采取的靠工业的国有化企业和快速工业化而采取的高积累、高投资和牺牲人民生活和福利的经济发展政策①,并由这个体制模式而带来的虚假的经济增长。苏联解体和俄罗斯制度转型后人均GDP的急速下降,不过是这种计划经济时代的虚假经济增长的一个自然释放?不然,这无法解释为什么苏联从20世纪70年代之前世界上的两个超级大国之一,却在转制后迅速衰落为当今世界上的一个普通发展中国家这一巨大历史反差了。相对而言,中国在文革结束时的1978年,经济极其贫穷和落后,人均GDP只有315元人民币,大量中国人挣扎在吃不饱肚子的贫困状态中。这从中国经济各项指标中充分反映出来。因而中国的实际情形也绝非是如波波夫所判断的那样“中国在1949年到1979年期间也比世界上大多数国家发展得好,这种发展为今后的改革开放奠定了基础”。如果是那样的话,中国和前苏联也不会相继启动了市场化改革的制度转型了。

① 波波夫本人也看到了这一点。在本书第52页,他就指出:“在苏联20世纪30年代的大规模投资后(“大推动”),生产力的最高水平出现在资本存量达到使用寿命的相同期限后(大约20至30年)——在对于大规模投资的需要转换成替代报废资本存量出现之前。此后,资本存量开始迅速老化,造成资本生产力锐减,并降低了劳动生产率和全要素生产率(TFP)增长率。

当然,作为联合国经济与社会事务部顾问以及在俄罗斯和国际上许多大学教书和做研究的经济学教授,波波夫通过大量地研究世界经济史,并且通过阅读发展经济学理论前沿文献,他本人还是意识到了斯大林计划经济模式的种种弊端的,以至于在本书中他提出:“从纯经济角度看,中央计划经济的种种缺陷将成为未来经济增长的约束”(第52页);“在缺乏工作轮换和下层管理者控制的情况下,中央计划经济无法激活有效的实际资本存量,改善机构的官僚化、设备和组织结构的老化,这些都导致了发展缓慢”(第53页)。因而,波波夫得出结论说:“中央计划经济仅仅能够存续25到30年,原因之一在于中央计划经济能够创造新的投资但却不能有效代替老套的固定资本存量,另一个原因则是无民主制制约的政府领导缺乏自下而上的管控。一旦实物资本和人力资本开始萎缩,问题就会随即出现,经济活力也会马上消失”(第3—4页)。这都是一些非常深刻的理论洞见,也符合历史史实。

尽管有上述问题,这本有大量数据的比较经济史的专著还是值得阅读的。尤其是反观过去68年中国经济社会的发展道路,确实有许多问题今天仍需去弄清和解答。在1978年经济的市场化改革之后,尽管中国并没有采取西方的民主制度,中国的法治建设还在半路上,中国的国有经济仍然还占据国民经济的一大部分,尤其是政府仍然在经济增长起着统御性的作用,但中国经济在过去40年中却保持了高速增长,以致到目前中国经济已经成长为世界第二大经济体。这确实是人类社会历史上的一个伟大奇迹。毫无疑问,当代中国也确实正在走着自己独特的经济社会发展道路。中国经济高速增长奇迹背后的制度原因是什么?中国在从一个极其贫穷落后的第三世界国家进入中等收入国家后,未来经济能否继续保持高速增长?未来俄罗斯的经济增长前景如何?这些都是今天有待回答的世界性大问题。从历史地、现实地和世界大范围的历史比较中探讨和解释这些问题,不仅仅在于理解当下世界经济的格局,实际上也直接牵涉到未来中国经济社会发展道路该如何走。

韦森2018年冬至日谨识于复旦

| [] |

林毅夫,

2012, 《新结构经济学》. 北京: 北京大学出版社.

|

| [] |

林毅夫、蔡昉、李周,

2014, 《中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)》. 上海: 格致出版社.

|

| [] |

史正富,

2013, 《超常增长:1979-2049年的中国经济》. 上海: 上海人民出版社.

|

| [] |

吴敬琏, 2012, 《重启改革议程: 中国经济改革二十讲》, 北京: 三联书店.

|

| [] |

韦森,

2017, 《中国经济增长的真实逻辑》. 北京: 中信出版社.

|

| [] |

许成钢, 2014, "私企是经济增长的决定性因素", 《财新网》, 见http://economy.caixin.com/2014-10-09/100736365.html

|

| [] |

张维迎,

2012, 《什么改变中国》. 北京: 中信出版社.

|

| [] |

张五常,

2009, 《中国的经济制度》. 北京: 中信出版社.

|

| [] |

周其仁,

2010, 《中国做对了什么?》. 北京: 北京大学出版社.

|

| [] |

Lucas , Robert E. Jr., 1980, "Methods and Problems in Business Cycle Theory". Journal of Money, Credit and Banking.

|

| [] |

Maddison, Angus, 2001, The World Economy: A Millennial Perspective, Paris: OECD.

|

| [] |

Nolan , Peter , 1995, "China's Rise, Russia's Fall:Politics, Economics and Planning in Transition from Stalinism", New York: St Martin's Press.

|

| [] |

Popov , Vladimir , 2014, "Mixed Fortunes:An Economic History of China, Russia, and the West", Oxford: Oxford University Press.

|