同许多发达国家一样,“垃圾围城”也已成为困扰我国许多大中城市的问题,它不仅影响城市居民的生活质量,也攸关每个城市、乃至社会的发展。合理的价格规制模式可引致家庭在垃圾产生与抛投行为的改变,进而降低城市生活垃圾产生量,实现源削减。因此,对城市生活垃圾处理实施价格规制被认为是有效解决“垃圾围城”的经济手段。从国际经验来看,通过对垃圾实施价格规制(常见的,如按量收费)促进垃圾的减量化与资源化,有助于这一问题的解决。从目前实践来看,我国的城市生活垃圾的价格规制尚处在一个待发展与酝酿的阶段:尚有约三分之一城市尚未征费,已征费的城市全部采用固定收费模式①。从经济学视角来看,固定收费模式下,抛投者的边际成本为零,因而难以引导抛投者在垃圾的产生、垃圾抛投与分类行为等方面加以自身约束。事实上,国际上生活垃圾管理相对成熟的城市中,固定收费模式确实已被逐步摒弃。

① 截至2015年6月,我国有建制的660个城市,其垃圾收费数据来源于中国固废网,网址为(http://www.solidwaste.com.cn/news/18680.html)

因为我国城市发展与管理水平较低、民众环保意识弱等原因,纵然是发展水平处在相对高的一线城市对改变现有的固定收费模式都心存顾忌。如北京市、广州市都早在2011年就酝酿“逐步建立计量收费、分类计价”、“按量收费”的生活垃圾处理收费制度①。但至今,北京的“按量收费”仍处在酝酿观察期。而广州市,从2011至2015年间城市生活垃圾规制工具从“按量收费”转向了“回收补贴”②。面对“垃圾围城”,对城市生活垃圾处理实施价格规制,被赋予了更高的期待。至今,我国已有七个城市对城市生活垃圾分类颁布相关地方法规③,对我国现在实行的固定收费模式加以改革已是趋势所在。但新的价格规制工具中在“按量收费”与“回收补贴”二者如何选择,在政策实施之前从理论研究角度深入比较两种制度的有效性是必要的。

① 北京市人大于2011年11月18日颁布的《北京市生活垃圾管理条例》,“逐步建立计量收费、分类计价”。广州市于2011年的施行的《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》要求“逐步实施按量收费”,在其后时间某些社区实行过“按量收费”的做法。

② 2015年9月颁布《广州市生活垃圾分类管理规定》并没有将“按量收费”这一价格规制手段见诸文字。而是对“低值可回收物”实施回收补贴的方式来进行,广州市城管委分别于2015年4月、5月前后发布《广州市购买低值可回收物回收处理服务管理试行办法》、《广州市低值可回收物目录》。

③ 自2011年至2017年5月,已有北京、南京、杭州、上海、广州、深圳、银川等七个城市实施城市生活分类的地方法规。

在城市生活垃圾管理现实日益紧迫的背景下,在价格规制模式的理论研究中,本文的贡献在于:(1)尝试构建了价格规制模式有效性的分析框架; (2)对城市生活垃圾的规制实施过程给予流程化,相对于现有的理论研究,其减量效应的分析更具适用性; (3)在规制成本的分析与设定上,虽然在函数的设定上还欠精确,但提供了可供参考的分析方法; (4)从研究结论看,对两种价格规制模式的选择提供了相对充足的理论支撑。

二、相关的研究综述 (一) 城市生活垃圾按量收费的相关研究关于按量收费的相关研究相对丰富,具体包括以下方面的内容:按量收费引致的垃圾分类行为、按量收费的减量效果、及其实施过程可能衍生的问题,如非法抛投等。而回收补贴的相关研究相对较少,多以与按量收费的比较研究的形式出现。

垃圾分类行为研究。按量收费的目的是促使家庭环节进行垃圾分类,最终减少垃圾投放。从社会人口统计变量的角度来看,女性、老年人、收入较低者、教育年限更高者相对愿意花更多的时间与精力在垃圾分类与回收的活动中,这可以从耐心、时间成本低与环境意识强等角度获得解释(Fullerton,1996)。社会心理学的“计划行为理论”(Ajzen,1980)认为,一个人的行为受行为意愿、行为态度、主观规范与知觉行为控制四个方面的影响,该理论也适用于垃圾分类的主体行为分析(曲英,2011)。另有相当比例的研究从归纳的角度探寻影响垃圾分类有效性的因素:设立指导员监督垃圾分类投放、加强居民垃圾分类意识;促进垃圾分类不仅需要完善的法律、法规,还需普及垃圾分类知识教育(郭守亭、王建明,2008);对垃圾问题的感知、垃圾循环知识培育、垃圾责任意识的强弱、以及个人消费观念、年龄是影响居民参与生活垃圾分类的重要因素(王建明,2014)。相应地,垃圾分类的主体行为受四个方面的影响(刘曼琴等,2016):一是环境态度,即分类者的对垃圾分类活动本身的认知;二是分类者的心理因素,比如对某一项事务的心理赋值或成本赋值,前者可理解为效用,后者是成本;三是外在或内在的约束力,即显性的法律约束与隐性道德约束;四是公共宣传的力度,这是对公众行为的指导与影响指标。

按量收费的减量效果。相比定额收费模式,按量收费可促进住户减少垃圾排放(Wertz,1976)。按量收费是被认为既能体现公平又能保证效率的收费方式,相对于传统的命令,垃圾收费具有低成本、高效率特点;若能完美地设计和执行,可以取得良好的社会效益。以美国20个社区为样本、对中高收入群体的研究发现,按量收费可提高生活垃圾中的循环利用率,源削减效应显著(Jenkins et al., 2003)。也有研究基于3017个韩国家庭调查数据分析按量收费有效的条件(Hong,1999),在按量收费与强有力的回收项目实施的最初阶段,垃圾减量效果是显著的;因为垃圾处理服务的需求价格弹性低,在仅提高垃圾处理费率的条件下,减量效果并不明显,除非辅以提高回收便利度的配套服务。按量收费导致垃圾排放量显著降低,由其配套措施所致:如分类回收促进计划、回收网络的完善等。当辅以分类回收计划时,废物回收率比只实施按量收费制时高近一倍(Fullerton and Kinnaman, 1995)。连玉君(2006)研究认为,基于边际环境成本的垃圾收费定价,将促使居民在垃圾分类与减量上投入更多努力,并可能改变生产者行为。

按量收费实施的难度。但实行垃圾按量收费制度下,样本中垃圾源削减中28%~ 43%是因非法倾倒所致,而非真正的垃圾减量(Fullerton and Kinnaman, 1996)。垃圾按量收费对居民减少垃圾排放的行为影响很小(Husaini et al.,2007;Nestor and Podolsky, 2010)。按量收费的规制难度大,尤其是在监管不完善的条件下,相关利益方对环境税的规避的行为会让价格规制的效果受到影响(Kallbekken et al., 2011);在民选的政治环境下,征收环境税会导致选民支持率的降低(Holland,2012)。对于非法抛投,针对居民采取非法倾倒的方式时,“押金—返还”这种带有一定惩罚性的制度设计更有效。按量收费并不具备显著的减量效应,因为按量收费会导致人们对抛投垃圾有种“购买”后的心安理得,从而减少对自己行为的约束(Yao and Oppewal, 2016)。除此之外,分类回收的便利程度影响规制的实施难度(Bernstad,2014),分类回收行为还受到文化的影响(Alessandro et al., 2015)。

(二) 回收补贴的相关研究相对来说,回收补贴的研究就较少。回收补贴旨在通过政府对城市生活垃圾中的可回收部分,通过实施补贴,提高其回收市场价格的方式来激励垃圾分类。有研究从垃圾的“产品属性”与“效用函数”为垃圾回收补贴寻求理论支持:即,它既是具有负效用的环境品,但同时也是具有回收价值的资源品。因此,无论从观念上、法律上、政策工具设计上都需要体现垃圾的回收价值(Hansen,1999)。而我国的生活垃圾的回收过程过于注重垃圾的“资源性”,而忽视了其“环境品”特性,因此垃圾回收过程偏向于纯经济行为,未来需要转为环保与经济行为并重。回收补贴政策,不仅会促进家庭改变抛投、分选行为,还会吸引社会其他力量进入到垃圾分选领域,甚至促进社会环节在垃圾分选上的产业化(刘曼琴、谢丽娟,2016)。

(三) 研究评述与本文的方法选择、内容安排从研究内容分布来看,主要集中于按量收费制度实施的理论研究与减量效应的实证检验,而回收补贴的相关研究较少。进一步,将理论研究加以梳理,其对象主要是两类,一类是以家庭为研究对象,从家庭垃圾管理的视角来分析家庭福利最大化,相对来说该种研究偏向于静态分析;另一类则是从个人决策视角,有考虑道德因素、声誉影响的实验经济学、行为经济学分析,对垃圾抛投行为的选择是一个动态博弈、“制度”演化进程。从研究结论来看,按量收费制度需要辅以配套政策才有明显的减量效果,在民众自律不足、弱监管社会环境下,按量收费较大可能导致非法抛投。从研究趋势来看,新增研究中关于垃圾分类的行为经济学研究主要有宏观视角人口结构因素对垃圾分类行为的影响、微观视角单个行为人的垃圾分类行为分析,而对垃圾分类的行为学、实验经济学分析成为新研究的兴趣点。

政府规制实质是通过政府强制,引导企业、消费者等在新的制度环境的行为决策更符合社会总体福利与未来长期发展目标。因此,政府规制实质上是通过政府强制或引导,形成一种新的制度。从制度变迁发生的机理来看,凡勃伦认为思想习惯是制度形成的基础,哈耶克认为思想观念决定制度的形成与演进方向,而诺思将制度变迁问题纳入了新古典经济学“极大化”分析范式之中,他认为制度变迁是理性选择的结果。制度变迁有两个源泉,一是相对要素的价格的变动,二是行为者偏好的变化(诺思,1994)。对城市生活垃圾的治理也依赖于这两大源泉:通过改变相对价格(如按量收费,或补贴等)来促进家庭行为的变化;或者,通过改变行为者偏好,即家庭成员对垃圾的理念、意识等促进家庭垃圾分类行为的改变,实现城市生活垃圾的资源化与减量化。本文主要分析要素相对价格的变动对家庭垃圾抛投行为的改变,进而引致的制度效益,并据此做出政策建议。政府在面临规制方式选择时,制度收益好的模式必然成为其理性选择,而制度效益又体现为制度成本与制度收益的对比。故本文后续内容安排如下:第三、四部分分析两种制度的收益,即以固定收费为参照体系,分别分析按量收费、回收补贴的减量效应。因为在垃圾产生量既定的情况下,垃圾的减量化与资源化是等同的。垃圾的减量,也是垃圾中可回收的资源增加,减少了垃圾最终处理量,此举会节约垃圾的运输、处理成本。资源的增加与成本的节约即为“制度”的收益,故比较分析二者的减量效应,即为分析制度的收益。第五部分则通过分析这两种规制模式的成本,制度的成本可以分解为立法成本、执行成本与监督成本,并通过成本收益分析来比较两种“制度”模式的有效性。第六部分为本文结论及政策启示。

三、按量收费的减量效应我国现在实施的模式,即对家庭环节垃圾抛投按户或按人头实施固定收费费率。在我国固定收费费率之外,还有两种价格规制模式:(1)对垃圾抛投实施按量收费,如按体积或重量收费,以促进家庭对垃圾的产生与抛投进行自身约束;(2)在目前固定收费的基础上增加垃圾中资源品回收补贴(在后文将简称为“回收补贴”),促进家庭或社会对垃圾的回收。本文将对二者展开理论分析与制度选择。不同的垃圾收费模式,是政府对城市生活垃圾实施不同的价格规制。价格规制成为影响家庭的垃圾的生产与分类行为的经济杠杆。在本文的该部分,在借鉴Becker(1965)、Pollak (1975)、连玉君(2006)的家庭生产函数模型、垃圾回收的时间函数模型基础上,将对三种价格规制模式进行减量效应的分析与讨论。

(一) 假设1.除需支付垃圾处理费外,家庭只消费一种复合商品,其消费量为c。复合商品,又称为希克斯的复合商品,研究过程中,由于假设中其他商品价格的固定性,在模型抽象过程中可将其他商品上的消费数量与价格等,视为同一种复合商品的数量与价格。

2.产废率,即为每单位消费所产生的垃圾量。垃圾是消费后的剩余物,通常来说,垃圾产生量只是消费量中的一定比率,我们将其定义为产废率,其值小于1,将其表示为

3.投放与回收。对于家庭而言,垃圾的处理方式有直接投放与分类回收两种。在按量收费的模式中,直接投放的量需要支付垃圾处理费,而分类回收的量不需要支付垃圾处理费。为研究简化起见,假设在固定收费模式与按量回收模式下,分类回收的部分皆无收益。假设分类回收量为r,家庭垃圾的直接投放量为g,则家庭垃圾量的等式q=r+g成立。

4.家庭效用。家庭的效用取决于商品的消费量与闲暇量,因此,家庭效用是复合商品消费c与闲暇l的函数:u=U(c, l)。效用u对复合商品消费c与闲暇l体现为增函数,且都具有边际效用递减的特性;即Uc>0, Ucc < 0;Ul>0, Ull < 0。需要说明的是,为简化研究,上述假设中家庭的生活垃圾抛投行为仅考虑其受垃圾处理费的影响,而不计以下三个因素:(1)垃圾回收所得到的资源循环利用等可能获得的收益或成本节约;(2)垃圾抛投可能引起的环境改变而引起家庭效用的变化;(3)家庭的效用不受自身环保意识的影响,如因为垃圾分类、回收而有节约家庭开支之外的效用增加。

5.回收函数。家庭进行分类回收的量r,是家庭在垃圾分类、回收活动中所投入的时间Tr的函数r=R(Tr)。假设该函数与一般的生产函数一样,它满足(1)Tr≥0,r≥0。即,家庭在垃圾分类回收的时间与回收的量大于等于零。(2)当Tr=0时,有r=0。即,当家庭在垃圾分类回收中的投入时间为0时,家庭环节分类回收的量也为0。(3)具有

6.家庭的时间分配。假设家庭全部可支配时间为T,其所有的时间用于工作、闲暇与垃圾分类与回收的活动。其中工作时间为Tw,闲暇时间为Tl,垃圾分类与回收时间为Tr。则存在时间约束方程:T=Tw+Tl+Tr。

7.家庭的预算约束。假设工资为家庭的所有收入来源,工资率为w。若垃圾为按户按月征收的固定费用为k,k为大于零的常数。若垃圾采用按量征收,其垃圾处理费率为pg。复合消费品c的价格为pc。在不同的垃圾收费模式下,其家庭的预算约束不同。

固定收费模式下的家庭预算约束为:

| $ q\cdot{p_c} + k \le w\cdot{T_w} $ | (1) |

按量收费模式下的家庭预算约束为:

| $ q\cdot{p_c} + g\cdot{p_g} \le w\cdot{T_w} $ | (2) |

分别将前文中

| $ w\cdot T \ge w\cdot{r^3} + w\cdot{T_l} + \delta \left({g + r} \right)\cdot{p_c} + k $ | (3) |

| $ w\cdot T \ge w\cdot{r^3} + w\cdot{T_l} + \delta \cdot\left({g + r} \right)\cdot{p_c} + g\cdot{p_g} $ | (4) |

家庭是在时间约束与收入约束条件下追求自身效用最大化为目标。为分析不同收费模式下对家庭的生活垃圾的抛投行为的影响,下文将分别作比较分析。

1. 固定收费模式下的家庭行为分析固定收费模式下,家庭在工资收入预算约束条件下追求效用最大化。

| $ \begin{array}{l} Maxu = u\left({c, l} \right)\\ s.t.\;\;\;\;w\cdot T = w\cdot{r^3} + w\cdot{T_l} + \delta \left({g + r} \right)\cdot{p_c} + k \end{array} $ |

构造相应的拉格朗日函数,并计算相应的一阶条件,显然可得家庭效用最大化时的垃圾投量①:

① 三个一阶条件可以分别表示为:(1)

| $ g_f^* = \frac{1}{{{p_c}}} \cdot \frac{1}{\delta } \cdot [w(T - {T_l}) - k] $ | (5) |

家庭效用最大化时的垃圾抛投量gf*:(1)与复合消费品价格pc呈反比,这点可以获得解释,当消费品价格越高,则消费量减少,故而垃圾排放量减少。(2)与产废率

当实行城市生活垃圾的按量收费时,家庭的预算约束发生改变。在这个模式下,对垃圾处理的支付受消费品的产废率、垃圾回收与分类行为的影响。此模式下,家庭的预算约束为式(2),分别将前文中的公式

| $ \begin{array}{l} Maxu = u\left({c, l} \right)\\ s.t.\;\;\;\;w\cdot T = w\cdot{r^3} + w\cdot{T_l} + \delta \left({g + r} \right)\cdot{p_c} + g \cdot {p_g} \end{array} $ |

计算方法同固定收费模式。在按量收费模式下,家庭实现效用最大化时,家庭环节的最佳垃圾回收量ru*与最优垃圾排放量gu*分别为:

| $ r_u^* = {\left({\frac{{{p_g}}}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}} $ | (6) |

| $ g_u^* = \frac{{w(T - {T_l}) - w{r^3} - \delta r{p_c}}}{{\delta {p_c} + {p_g}}} $ | (7) |

(6) 式表明,在计量收费的制度下,垃圾的回收量与垃圾处理服务价格、家庭的平均工资率相关。进一步地分析:(1)工资率与回收量呈反方向变化。因为工资率上升,意味着家庭在回收或分类工作的时间成本高,从而导致回收量降低;(2)垃圾处理费率与回收量呈现同方向变化。垃圾处理费率越高,则意味着家庭在回收或分类工作中的单位时间收益上升,则会导致家庭在垃圾分类回收的时间配置增多,从而导致回收量上升。或者,

两种收费模式下的最优回收量、家庭环节的抛投量分别为:

固定收费模式下:

按量收费模式下:

首先,最优回收量的比较。因为ru*>0,故有ru*>rf*。即,均衡状态下,实行按量收费模式下的回收量大于固定收费模式。换而言之,在按量收费模式下,家庭会在垃圾分类回收环节投入时间与精力,分类回收量会增加。而在固定收费模式下,这一驱动力为零。

其次,家庭环节抛投量的比较。将gf*与gu*比较,无法判断(gu*-gf*)是大于零还是小于零,二者的值难以判断大小。因此,可得出这样的推论:实行按量收费制度并不能必然减少家庭环节的垃圾抛投量。

第三,当按固定收费模式,pg=0时,将有r=0,Tr=0,又T=Tw+Tl+Tr,因此整理后有:

分析工资率对垃圾投放量的影响,有助于分析在不同收入水平条件下家庭在两种收费模式下垃圾抛投行为的差异。首先,分析工资率对回收量的影响,即分别对rf*,ru*表达式两边同时求对w的一阶偏导,有:

首先看工资率对回收量的影响。

然后来分析工资率对家庭环节垃圾投放量的影响。根据推导,有

另外,结合前文对家庭在总时间中的配置,通过计算整理,有

在第三部分我们通过建立模型分析,垃圾的按量收费会导致垃圾减量效应。但也发现,按量收费垃圾的减量效应可能因为垃圾处理收费水平不够高,而导致减量效果不明显。但如果提高垃圾处理收费水平,则可能加剧垃圾的非法抛投的扩散。

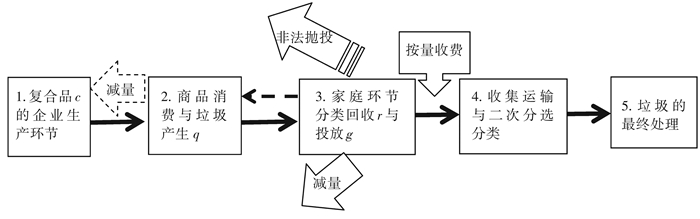

(一) 按量收费可能引致非法抛投对垃圾处理收费实施价格规制会同时从增量与存量两方面影响家庭垃圾的投放(刘曼琴,2016)。增量方面的影响表现在家庭会控制垃圾的产生量。存量方面的影响,则体现为家庭在垃圾产生后会控制垃圾最终的抛投量。为简便起见,本文只讨论后者,即只讨论垃圾产生后的分类与回收而致的“减量”。前文假设产废量q取于复合消费量为c、产废率

|

图 1 按量收费模式下垃圾的减量路径与非法抛投 |

对垃圾实施按量收费的规制手段中,是通过提高服务(产品)价格的方式来降低家庭对垃圾处理的需求,以实现直接降低g值,而间接提高r值的效果。这种价格规制下,pg的提高,会促使家庭在垃圾抛投这一行为上的边际成本提高。家庭为节约支出,其最直接的行动目标是降低g。降低g可通过两个途径实现:一是“倒逼”家庭的抛投前实施垃圾分选与减量。二是引致家庭在垃圾产生后的非法抛投行为。而对非法抛投的监管力量弱、风险低,外溢成本高的环境下,非法抛投发生的概率可能更高。

(二) “固定收费+回收补贴”:另一种价格规制模式 1. 该模式的理论基础垃圾有区别于一般的环境品,它既是能导致污染的环境品,又是有回收价值的资源品。对垃圾实施“固定收费+回收补贴”的方式,是将垃圾的双重属性以价格方式得以体现:家庭既为垃圾投放支付垃圾处理费,又可以从垃圾回收中获取回收补贴。从经济学理论来看,这种价格制度设计,既体现了垃圾给持有者带来负效用的环境品特征,也兼顾了垃圾回收能带来正效用的特征。

再从制度的实施来看。回收补贴是政府对垃圾成分中的可回收部分在市场价格之上给予补贴,以促进垃圾回收率的提高。政府需要承担“回收补贴”的财政支出,因此,导致对于该规制工具的疑虑:若回收补贴过低,则会导致价格的激励效果过弱;但若回收补贴过高,则会使得政府财政负担加重,影响政策的持续性。首先,“固定收费+垃圾回收补贴”的价格规制手段,可通过适当提高我国目前的“固定收费”的费率水平,以此为回收补贴支出提供财政来源。其次,垃圾回收补贴在对家庭回收行为发生影响外,还会激励社会环节的资源进入回收领域,甚至有助于垃圾回收的产业化。

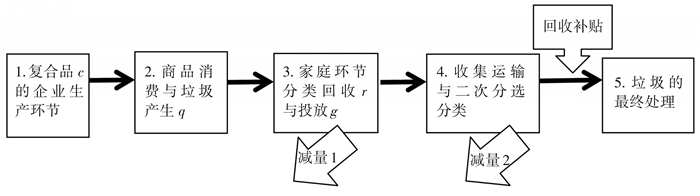

2. 回收补贴的减量机制在补贴的对象上,主要是针对低值可回收物进行补贴。若单纯依靠市场机制,该类可回收物的回收价值低,进而会成为需处理的垃圾。但若实施补贴,则会使回收行为具有经济性,激励回收进而降低垃圾处理量。前文述,有q=r+g,给予回收者以补贴,是通过提高回收品的价格的方式来激励家庭环节的回收,它是直接提高r值而间接降低g值,从而达到资源化与减量化的效果,此形成减量1。在该价格规制环境下,家庭最直接的行为选择是在分类与回收上配置较多的时间。纵然,对价格变化敏感度较低的人群与家庭,规制难以改变其垃圾的投放与分类行为。但由于补贴的存在,它将成为低时间成本人群参与这一活动的经济动力,此形成减量2。这是我国的“拾荒者”得以存在的利益动因。如图 2所示。

|

图 2 回收补贴模式下垃圾的减量效果图 |

在本文第三部分已做假设的基础上,对家庭的消费、产废率、垃圾产生与回收量等关系做不变的假设,垃圾处理的收费与回收补贴等做了设定,并进行相关的模型分析。

1. 假设(1) 除需支付垃圾处理费外,家庭只消费一种复合商品,其消费量为c;(2)假设每单位消费产废率为

那么,此条件下家庭的时间约束、预算约束条件下,追求效用极大化的目标函数为:

| $ \begin{array}{l} Maxu = u\left({c, l} \right)\\ s.t.\;\;\;\;w\cdot T = w\cdot{r^3} + w\cdot{T_l} + \delta \left({g + r} \right)\cdot{p_c} + k - sr \end{array} $ |

方法同上,可计算出在实施垃圾回收补贴时,家庭实现效用最大化时,在家庭环节的最佳垃圾回收量与最大垃圾抛投量为:

| $ r_s^* = {\left({\frac{s}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}} $ | (8) |

| $ g_s^* = \frac{{w{T_w} - {{(\frac{s}{{3w}})}^{\frac{1}{2}}} \cdot (\delta {p_c} - s) - k}}{{\delta {p_c}}} $ | (9) |

首先比较最佳回收量。现在对两种价格规制工具,即垃圾按量收费与垃圾回收补贴下的资源化与减量化效果进行比较分析。首先,比较资源化率,即两种规制下的垃圾回收量值:按量收费的回收量为ru*,垃圾补贴下的回收量rs*。

| $ r_u^* = {\left({\frac{{{p_g}}}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}}\;\;\;\;\;r_s^* = {\left({\frac{s}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}} $ |

当工资水平一定时,二者垃圾资源化效应取决于规制的力度。当s=pg,则有rs*=ru*。即按量收费制度下的垃圾收费水平与回收补贴制度下补贴水平相等时,两种价格规制模式下的最佳回收量相等,即具有同样的减量效应。若有s>pg,则有rs*>ru*,反之亦然。再从工资率对最佳回收来的影响,在两种价格规制环境下,工资率高的条件下,资源化效应则越小。因此,得出两个推论:(1)高收入家庭对垃圾处理价格规制的效应,有“钝化”的现象。

再来比较最佳抛投量。由于两种规制条件下垃圾减量化效果,即垃圾的抛投量gu*与gs*。前文设定上有q=r+g,则必有q*=r*+g*。上文中,若有s>pg,则有rs*>ru*,则有gs* < gu*。反之,亦然。

当两种价格规制模式下的费率水平相同时,二者的减量效应一样。但这一结论是基于上述的理论模型而得出的,但有如下几点值得考虑:(1)按量收费时没有考虑回收部分的售卖收益,因而导致按量收费的减量效应被低估;(2)按量收费时,假设社会的监督机制强大,对于垃圾的处置家庭只能付费抛投或分类回收,而不能选择非法抛投。而实际上,社会的监督成本是相对高昂的; (3)回收补贴的减量效应仅考虑家庭环节,而没有考虑家庭之外的社会范围的减量。尤其是非法抛投,它可能是难以忽视的因素。因此,要比较全面地比较两种价格规制模式的有效性,不仅要讨论该模式的减量效应,还要讨论其规制成本,以从政府角度来讨论规制的成本与收益。

五、按量收费与回收补贴的有效性比较在前文我们对比了按量收费与回收补贴的减量效应。垃圾因为分类而减少的量,导致可回收增加,需处理的量减少,而导致社会范围内的成本节约,此为垃圾价格规制的收益。换而言之,上文中比较了两种价格规制模式以减量效应来体现的收益。但环境规制方式的有效性分析,不仅需要比较规制的收益,也要比较其成本。在本部分,进一步地在成本与收益的角度来分析这两种价格规制模式的有效性。

(一) 垃圾处理价格规制的收益垃圾处理价格规制的收益,主要以其减量效应所致的社会成本的节约来体现,包括:(1)回收后的资源,如废金属、废玻璃、废塑料等,它们的回收成本比重新生产的成本要低,从而节约了生产成本;(2)从社会的角度与发展的视角来看,这种再生资源的利用可以减少对原生资源的开采,也节约了原生资源的开采与使用成本;(3)待处理的垃圾量减少,节约了政府或企业在后续的垃圾收集、垃圾流转与运输、垃圾的最终处理的成本; (4)分类后的垃圾在后续的处理中,处理效率更高,包括更低的处理成本,更高的处理收益。垃圾分类后再做焚烧有助于更好地控制燃烧条件,进而节约燃料、提高焚烧速度,降低焚烧排放,以及提高垃圾焚烧发电率。

若(1)不考虑按量处理的价格规制对家庭消费行为的改变;(2)也不考虑回收补贴模式下的社会环节的减量效果的条件下,得到了这样的结论:两种规制模式具有同样的减量效应,即,两种价格规制模式的收益相等。若从系统的角度动态地来分析这两种“不考虑”及其可能引发的减量效应。首先,第(1)部分的减量效应,它是按量收费模式下,由短期的家庭行为逐步“倒逼”影响企业决策的改变,长期内它将影响社会范围的环境意识。因此,从这种理解上来看,之所以选择“不考虑”,并不是其影响范围与影响程度小,可以忽略不计,而是从“短期”与“家庭”的视角判断时,为简化模型的设计而做的设定。从发展的视角来看,这一部分的减量效应从长期来看,将逐步显现,并且在按量回收模式中的整个减量效应的贡献率将逐步增大。再看回收补贴模式下,因为有了回收补贴,实行垃圾分类的收益会增加,从而促进家庭环节以及家庭抛投后社会环节的垃圾回收量都会增加。其次,“不考虑”第(2)部分的减量效应,是社会环节因回收补贴而致的垃圾减量部分,之所以在上一节选择“不考虑”,是因为研究是从“家庭”环节来看。但将这个环节延伸到社会范围,它会促使我国现有的“拾荒者”团体的扩大、垃圾分类与回收的产业化,因此从社会范围来看地,它同样不应该被“不考虑”。这两部分的减量效应及基于此的价格规制的收益分析,虽然没有体现在以“家庭”为研究对象的模型分析中,但当讨论这两价格规制模式的收益时,特在此加以说明。

在第四部分,我们已对两种规制工具的减量效应做了分析,若每单位的回收减量,可以导致产生静态的成本节约为P,则两种规制的收益分别为:

| $ R_u^1 = r_u^* \cdot p = {\left({\frac{{{p_g}}}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}} \cdot P;R_s^1 = r_s^* \cdot p = {\left({\frac{s}{{3w}}} \right)^{\frac{1}{2}}} \cdot p $ |

而当pg=s时,有Ru1=Rs1。

(二) 垃圾处理价格规制的成本从垃圾处理的价格规制的实施过程来看,规制成本包括规制的制订成本、执行成本与监督成本。(1)规制的立法成本C1,是指规制在建立前,往往要经历一段相对长的研究、试行与分析、调整等,这个过程所花费的成本。比如香港在2005年开始酝酿按量收费的试点,针对一万个家庭的试点、数据收集与分析,而后又开展了入户调查与民意调查、征收公众意见等,都需投入大量的人力、物力等,它所产生的成本属于“立法成本”。(2)规制的执行成本C2,是指规制在实施过程中所产生的成本,包括规制实施者的工资支付、为规制执行而投入的基础设施、以及新旧规制在执行过程中所面临的效率损失等。(3)规制的监督成本C3。政府规制的有效性依赖于它能否有效执行,因此建立完善的监督体系并实施监督的过程是必要的。因此,监督成本包括监督体系的建设成本与监督过程的实施成本。现在来讨论与分析按量收费与回收补贴的规制成本。

首先是“立法成本”。我国立法过程可观察性相对较弱,从规制的颁布来看,整个立法过程一般经历前期调研论证、“试行”或“暂行”,调整补充后正式颁布的过程。比如,同样的关于“按量收费”的酝酿,内地城市(如广州)与香港相比,由于政府的相对强势,立法的前期论证等相对较少,“试错”特点更加明显,因此立法成本也相对较低。为简化研究,我们假设“按量收费”与“回收补贴”的立法成本相同,即Cu1=Cr1=C1。

其次是规制的执行成本。按量收费模式的执行,需要垃圾处理的相关企业在收集垃圾时按体积或重量计征费用,从国外很多城市的经验来看,要求市民在抛投垃圾时必须向政府(或其代理企业)购买专用的垃圾袋。通常采取对垃圾袋收费的方式来计征垃圾处理费,如,不同容积的垃圾袋征收不同的价格,有些城市是按照特定容量的垃圾桶收费。总体来说,按量收费的执行成本是垃圾抛投量的函数,即Cu2=f(g)。“回收补贴”模式,它通过提高既有的固定收费水平,来承担回收补贴的支付,以使不过于增加政府相关的财政负担,确保该模式的可行性。该模式的规制执行成本体现在两个环节:一是固定费用征收的成本,二是补贴支付的成本。因为我国目前已实行固定收费模式,并拥有相应的征费体系,故,固定费用的征收并不明显增加成本,其边际成本接近于零。对可回收物实施或提高补贴,这一规制的执行,它可以通过类似以“支持价格”的方式敞开收购,即可以保证补贴的支付。回收补贴的执行成本是垃圾回收量的函数,即Cr2=f(r)。

再看规制的监督成本。“固定收费+回收补贴”的方式下的监督成本Cr3,因其执行主体与被执行对象都界定清晰,并且行为可观测,因而其监督成本低,可以忽略不计。“按量收费”的监督成本Cu3,包括监督与约束家庭循规抛投,而不能非法抛投;非法抛投的发现与惩罚;“按量收费”的收费监督与管理等。尤其是,我国现阶段市民对垃圾投放的付费意识不强,城市治理水平相对较低,社区的监管体系较弱,对“按量收费”引发的“非法抛投”及其监督,是比较困难的。若要实施有效监督,包括要建立严密的监督体系、大量的监督人力投入,人多面广的监督,必使得监督成本高昂。从函数构成来看,它是整个社会垃圾产生量的函数Cu3=f(q)。前文已做设定,即,垃圾产生量等于分类减少量与抛投量之和,在我国现阶段,显然抛投量比回收量要大,即r < g。

(三) 两种价格规制模式的有效性比较上述,分别对两种规制模式的成本与收益进行了阐述,并分析了其影响因素。评价规制工具有效性,通常是通过比较该规制工具的成本与收益来分析的。在比较按量收费与回收补贴两种规制模式时,我们同样采用这一评价方法。上文,我们已对两种价格规制工具的成本与收益做了分析。根据上述的分析,可以将上述分析纳入一个对比框架内,见表 1。

| 表 1 按量收费与回收补贴的规制成本与规制收益 |

需要说明的是,上表中的成本函数Cu2=f(g),Cr2=f(r),Cu3=f(q),这三个函数,除了自变量不一样,其函数表达式也不一样。按量回收的规制成本等于其立法成本、执行成本与监督成本之和,Cu=Cu1+Cu2+Cu3。同样的,回收补贴的成本Cs=Cs1+Cs2+Cs3。虽然本论文的简化分析,无法将上述函数都一一加以设定,依前文分析来看,按量回收模式下,由于其较高的执行成本与可能更高的监督成本,使得按量回收的规制成本会远远大于回收补贴的规制成本,即Cu>Cs。

而讨论规制收益时,由于两种模式下,若按量回收模式下的垃圾收费水平与回收补贴的补贴费率相等,即pg=s时,则二者在短期内、在家庭环节的规制收益是相等的,即有Ru1=Rs1。因此,仅从静态的、家庭环节的规制收益与成本分析来看,回收补贴的规制有效性大于按量回收模式。但正如前文论及的,按量回收的收益我们只讨论了短期内经济杠杆效应,而没有考虑它对家庭、社会的长久影响,这是按量回收的一个重要收益,在本文没有将其体现于模型中。

六、结论与政策启示公共支出的模式、结构性特征对社会契约的形成、改进产生影响(李钧,2017)。对城市生活垃圾实施价格规制,对微观主体的激励变化,导致其行为发生变化。微观个体的集体行动,导致了制度的变迁、新契约的形成。

本文的研究结论主要体现在两个方面。(1)两种规制方式的减量效应。按量收费的模式有助于“精确”实现“污染者付费”思想,即污染者个体与付费者个体完全对应,个体污染行为与自身付费量高低直接关联,因而通过付费水平的高低来影响家庭“污染”行为的改变。从边际决策的理论来看,当家庭垃圾抛投的边际成本大于零,抛投行为会受到约束。按量收费模式促使生活垃圾在产生源即发生改变,节约了后续的垃圾收集、运输、分类与处理等成本,理论上该种规制方式的减量效果最明显,也最有效。而回收补贴模式是通过提高回收者的收益水平而提高家庭、社会范围的垃圾回收水平,进而实现减量效应,它的减量效果发生在回收的整过程。(2)两种方式的规制成本。因为执行成本与监督成本高,按量收费模式的规制成本明显高于回收补贴模式。而若只考虑短期内、家庭环节的垃圾减量效应,当回收补贴费率与按量收费时垃圾价格水平费率一致时,两者的规制收益相等。因此,从这个意义上来说,回收补贴模式规制的有效性优于按量收费模式。但需要注意的是,本论文中没有将家庭消费行为对企业的倒逼效应纳入模型分析中,因而按量回收模式的减量效应及其规制收益被低估。尤其是,从长期来看,这一被低估的部分在整个减量效应中发生动态地变化,呈现上升趋势,并因此改变按量收费模式的规制成本(因为监督成本将会大幅减少)。这也是许多发达国家实施按量收费模式行之有效的原因。

从政策实施的效果来分析,垃圾分类回收的收益则为垃圾处理费的节约,垃圾处理费越高,越可能激励家庭在垃圾分类与回收工作上时间的投入。当按量收费水平过低,不会有显著的减量效应,但如果提高垃圾处理价格水平,又引发非法抛投的隐忧。若实施按量收费的制度,在中国现行经济水平、公民环保意识较弱,以及出于对我国公民道德自律水平的忧虑等因素,人们对按量收费的政策效果,疑虑重重。相应地,从现阶段来看,回收补贴的规制手段具有以下特征:(1)回收补贴,通过能促进垃圾回收的增加,促进垃圾的资源化与减量化,形成垃圾减量的杠杆效果;(2)避免了按量收费模式下的非法抛投;(3)它的影响,除家庭有经济驱动增加回收,还会影响到家庭抛投后在社会范围内的再回收; (4)该模式的市场性更强,而强制性弱,因此,其执行成本低。从短期的、家庭的角度,按量收费的模式有效性较差。但从社会系统的角度,以动态发展视角来看,按量收费对家庭消费行为的影响、对市民的教育功能、家庭消费行为“倒逼”企业行为的改变等,这一收益在长期内将逐步显现,并将拥有日益重要的影响。当这一影响显现,将会使得按量回收的规制成本大幅下降,进而改变上述成本—收益分析结果。这也是为什么许多发达国家的城市能够实施按量收费,并且行之有效的原因。因此,回收补贴与我国现阶段的相关制度环境具有适应性,但按量收费模式仍然是未来之趋势。

| [] |

郭守亭、王建明,

2007, “垃圾外部性:本质特征、经济解释和管制政策”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 54–55 页。 |

| [] |

连玉君,

2006, “城市垃圾按量收费的经济分析”, 《南大商学评论》, 第 2 期, 第 171–188 页。 |

| [] |

刘曼琴、谢丽娟,

2016, “'垃圾围城'的化解:实施按量收费的价格规制”, 《江西社会科学》, 第 5 期, 第 71–77 页。 |

| [] |

李钧,

2017, “公共支出的结构性特征与社会契约形式的转变:一个公共选择理论视角”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 64–73 页。 |

| [] |

诺思,

1994, 《制度、制度变迁和经济绩效》. 上海: 上海三联出版社.

|

| [] |

曲英,

2011, “城市居民生活垃圾源头分类行为的影响因素研究”, 《数理统计与管理》, 第 5 期, 第 42–51 页。 |

| [] |

王建明,

2009, “城市垃圾管制的一体化环境经济政策体系研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 2 期, 第 98–103 页。 |

| [] |

Bernstad A., 2014, "Household food waste separation behavior and the importance of convenience". Waste management, 34(7), 1317–1323.

DOI:10.1016/j.wasman.2014.03.013 |

| [] |

Alessandro C., Agovino M. and Sacco P. L., 2015, "Recycling waste:Does culture matter?". Journal of Behavioral & Experimental Economics, 55, 40–47.

|

| [] |

Fullerton D., Kinnaman T. C., 1996, "Household responses to pricing garbage by the bag". American Economic Review, 86(4), 971–984.

|

| [] |

Fullerton D., Kinnaman T. C., 1995, "Garbage, recycling and illicit burning or dumping". Journal of Environmental Economics and Management, 29(3), 78–91.

DOI:10.1006/jeem.1995.1062 |

| [] |

Nestor D.V., Podolsky M.J., 2010, "Assessing incentive-based environmental policies for reducing household waste disposal". Contemporary Economic Policy, 16(4), 401–411.

|

| [] |

Becker G. S., 1965, "A theory of the allocation time". Economic Journal, 75(7), 493–517.

|

| [] |

Hansen L. G., 1999, "A deposit-refund system applied to non-point nitrogen emissions from agriculture". Environmental Economics & Policy Studies, 2(4), 231–247.

|

| [] |

Husaini I.G., Garg A., Kim K.H., Marchant J., Pollard S.J.T. and Smith R., 2007, "European household waste management schemes:Their effectiveness and applicability in England". Resources, Conservation & Recycling, 51(1), 248–263.

|

| [] |

I.Ajzen and M. Fishbein, 1980, "Understanding Attitudes and Predicting Social", New Jersey:Prentice Hall.

|

| [] |

Yao J., Oppewal H., 2016, "Unit Pricing Increases Price Sensitivity Even When Products are of Identical Size". Journal of Retailing, 92(1), 109–121.

DOI:10.1016/j.jretai.2015.09.002 |

| [] |

Wertz K. L., 1976, "Economic factors influencing households production of refuse". Journal of Environmental Economics and Management, 2(4), 263–272.

DOI:10.1016/S0095-0696(76)80004-6 |

| [] |

Pollak R. A., Wachter M. L., 1975, "The relevance of the household production function and its implications for the allocation of time". Journal of Political Economy, 83(2), 255–278.

DOI:10.1086/260322 |

| [] |

Jenkins R. R., Martinez S.A., Palmer K. and Podolskyd M. J., 2003, "The determinants of household recycling:a material-specific analysis of recycling program features and unit pricing". Journal of Environmental Economics and Management, 45(5), 294–318.

|

| [] |

Hong S., 1999, "The effects of unit pricing system upon household solid waste management The Korean experience". Journal of Environmental Management, 57(1), 1–10.

|

| [] |

Kallbekken S., Kroll S. and Cherry T. L., 2011, "Do you not like Pigou, or do you not understand him? Tax aversion and revenue recycling in the lab". Journal of Environmental Economics and Management, 62(3), 53–64.

|

| [] |

Holland S. P., 2012, "Emissions taxes versus intensity standards:Second-best environmental policies with incomplete regulation". Journal of Environmental Economics and Management, 63(5), 375–387.

|