股票市场是资源配置的重要途径,也是信息的集散地,由于股票市场存在不确定性,信息在股票市场中扮演了极其重要的角色,信息的获取可以改变人们对股票不确定性的评价,进而对于股票市场的价格发现和价格均衡有着决定性的意义。

在股票市场的众多信息中,股评信息即对股票价值的分析预测信息,反映了证券分析师等对上市公司业绩和股价走势的看法,受到越来越多研究者的关注(Brennan and Hughes, 1991;白晓宇等,2007)。朱宝宪、王怡凯(2001)发现证券媒体的持股建议中的股票组合会显著获得比大盘更高的收益。黄宇虹(2013)以分析师预测报告为样本,结果显示股评对股价的影响要早于收益预测对股价的影响。由此可见,股评信息对股票市场有着很大的影响。

除了信息的充裕程度之外,信息的质量也是影响金融市场效率的重要因素(Fama,1965)。而信息可靠度是信息质量的重要衡量指标。例如,李君君、孙建军(2009)将信息的可靠性作为衡量信息质量的指标之一,来判断电子商务网站上的信息质量。现代社会处于信息爆发的时代,在人们对信息日渐依赖的同时,铺天盖地的信息也加大了人们甄别信息真伪的难度,因此信息可靠度问题日益突出。信息的可靠度对人们的决策和行为有着极其重要的影响。然而可靠度作为信息的重要特征,却鲜少有学者展开更为详细深入的研究。

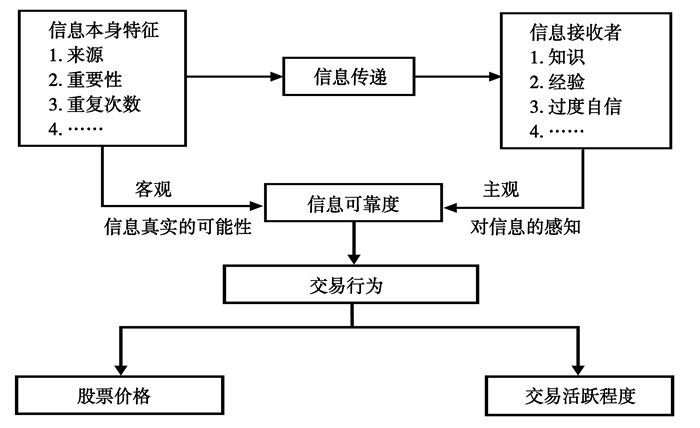

结合股评信息和信息可靠度的相关研究,股评信息可靠度对投资者行为和股票市场的影响是一个新颖的研究股评信息的角度,理清股评信息的可靠度在投资者尤其是个体投资者股票交易行为中的作用,有助于了解个体投资者对待股票市场中各类可靠度不同的股评信息的心理,有针对性地加强投资者教育,帮助投资者正确看待各类股评信息,进行理性决策。信息可靠度可以从客观和主观两个维度来评价,客观上,信息可靠度是信息真实的概率;在主观上,信息可靠度取决于人们对信息的感知和主观判断(李晶等,2015)。因此,股评信息的可靠度不仅与客观上信息本身的真实性有关,同时也与主观上人们对信息的感知和主观判断有关。

行为金融的研究发现信息对个人交易行为的影响受到过度自信的影响(Abreu and Mendes, 2012;Forbes and Kara, 2010)。过度自信的一种定义是人们对自己的私人信息赋予更高的权重,即过度自信的人会高估私人信息的准确性(Fischhoff and Lichtenstein, 1977;史永东等,2015) ①。过度自信的投资者可能会更加相信私人信息,低估股评信息的准确性。也就是说投资者过度自信水平不同,对客观上相同可靠度的股评信息可能产生不同的感知,进而对其决策产生不同程度的影响。因此,在研究股评信息可靠度对股票市场的影响时,忽略投资者重要的个人特征即过度自信,得出的结果是不完整,必须同时考虑客观和主观两方面信息可靠度对股票市场的影响。

① 目前的研究中,过度自信的表现形式主要有以下三种:一是过度精确(miscalibration)即过高评价了私人信息的准确性;二是过高定位(better than average effect),即大多数人都认为自己优于平均水平的趋势;三是过高估计(illusion of control),即人们过高估计了自身对于外界事物的影响力,导致过高判断了事件发生的可能性。

传统的实证研究方法无法观察个体投资者对信息的感知,难以结合客观和主观两个方面的因素研究信息可靠度对股票市场的影响。故本文利用实验经济学理论与方法,在实验室股票市场中,通过构造不同可靠度的股评信息,设计了高股评信息可靠度和低股评信息可靠度的股票市场实验组。本文招募浙江大学在校学生为实验被试,测量被试过度自信水平并进行股票市场实验,研究不同可靠度的股评信息实验组下,不同过度自信水平的被试的交易行为以及整个实验室股票市场的表现。本文从股票市场交易行为出发,综合考虑主客观两方面因素,研究客观股评信息可靠度和主观过度自信对股票市场中股票价格和交易活跃程度的共同影响。

全文安排如下,首先总体阐述股评信息可靠度问题,并对国内外文献进行综述,然后提出理论假说与实验设计,并对实验结果进行实证分析,最后总结实验结论并提出相关的建议。

二、文献综述与本文主题相关的文献可以分为以下三类:第一类是股评信息对股票市场的影响;第二类是过度自信对股票市场的影响,第三类是股评信息和过度自信对股票市场的交叉影响。

(一) 股评信息与股票市场股票市场时刻充斥着各种信息,信息与股票市场的研究始于上世纪七八十年代。早期的股票市场信息的研究多集中于信息结构方面,研究对称和不对称信息结构下股票市场情况。近些年来有关信息本身的研究,如信息内容、信息可靠度等,成为学者们新的探讨方向。

个体投资者的交易频率与个体投资者所拥有的信息之间有着密切的关联(Grossman and Stiglitz, 1980;Plott and Sunder, 1982)。Peress(2004)研究表明那些花更多时间搜集信息的投资者要么将收到更多市场信号,要么将提高收到的市场信号的准确性,从而使得他们的交易更加频繁。一些研究说明了信息的质量将会影响投资者的交易行为。Fischer and Gerhardt(2007)认为专家对股票市场的评论与建议将会导致投资者更加理性的投资行为,并给交易行为带来显著的正面影响。而来源可靠的信息会比来源不可靠的信息带来更多的交易(Epstein and Schneider, 2008)。

通过实验研究信息可靠度的文献仍然较少,比较经典的研究来自Laureen et al.(2006)和Corgnet et al.(2010)。Corgnet et al.(2010)将计算机随机股评信息、实验人员预设股评信息和真实股评信息分别定义为信息可靠度低、中和高的信息,发现预设的股评消息“价格太高”减少了经验不足的被试者的泡沫幅度和持续时间,而预设或随机的股评消息“价格太低”,防止了经验丰富的被试者的泡沫消退。

在国内,也有一些文献对文本信息可靠度展开研究(彭韶兵、黄益建,2007;彭韶兵等,2008;邓发云,2009;钱忠等,2014)。钱忠等(2014)认为低可靠度信息主要包括不确定信息和否定信息。他通过对新浪财经频道关于沪深两市的评论文本进行标注,采用基于词法和句法特征的最大熵分类器,识别不确定或否定线索词及其作用范围,并以此判断评论的可信程度,最后得出文本信息可信度判别对预测股市涨跌具有重要意义。雷震等(2016)发现股市谣言对买卖双方风险决策有显著影响,进而导致股价过度波动。

(二) 过度自信与股票市场过度自信对股票市场的影响尤其是交易行为的影响研究层出不穷。Scheinkman and Xiong(2003)发现过度自信是投资者愿意购买价格高于基础价值资产的主要原因之一。同时学界普遍认为过度自信会导致更高的交易量、更多的价格波动和投机价格泡沫的发生。来自美国股票市场的实证研究也验证了投资者过度自信与高交易量之间相互依赖关系的存在(Statman,2006)。Shartot(2007)发现过度自信将促使投资者低估风险而高估积极方面,从而导致实际表现与期望表现之间更大的差距。

学者们进行了一系列针对过度自信的实验研究,发现一定程度的过度自信会产生特定的股票市场交易行为。Kirchler and Maciejovsky(2001)通过一个多期实验分析了被试者过度自信的发展情况,发现被试者在一定的交易时期无偏差,而在其他交易时期表现为过度自信或过度自卑,且过度自信程度越高,被试者的实验收益越低。但过度自信并不一定带来交易活动的增加,被试者的交易表现却明显下降(Mazurier et al., 2005)。Deaves et al.(2009)则在实验中加入性别变量,发现过度自信程度越高,交易量越大而收益下降,但是并未发现性别间的差异。Yang and Zhu(2016)发现在风险(risk)情境下,过度自信水平与交易量无显著相关性,但在模糊性(ambiguity)情境下,过度自信正向影响股票成交量。

过度自信作为行为金融领域的重要研究方向,国内相关文献研究颇多(李红刚、梁玉梅,2007;陈其安等,2009;陈其安、陈慧,2010;王相宁、李月,2010;陈菊花、隋姗姗,2011)。李心丹等(2002)利用7000位个体投资者对我国股市的牛市、熊市及不同调整期的表现做了实证研究,研究表明各种市场均存在过度自信的影响,只是过度自信影响的程度有所不同。谭松涛、王亚平(2006)运用我国某券商经纪部门的交易数据研究投资者的交易行为,以验证我国证券市场中过度自信等心理情绪导致的交易情况的变化。陈其安等(2011)通过构建理论模型,认为个人投资者过度自信程度提高将增大股票市场价格波动性,降低其总体投资收益。何诚颖等(2014)则发现投资者对新消息的过度自信越强,非持续过度自信程度越高,股市反转效应越明显。

衡量过度自信的方法主要有两大类。第一类是使用投资者对风险资产信息分布的均值方差持有的错误先验信念来定义过度自信。第二类是通过问卷测量个人过度自信水平。问卷的问题一般是通常的知识题,但也可以根据实验目的的不同调整问卷的问题。Abreu and Mendes(2012)设计的问卷就包括社会经济问题、自然科学问题、投资者经验问题、交易行为问题、使用信息来源问题等。

(三) 股评信息与过度自信的相互作用过度自信是认为自己信息的准确性比事实中的程度更高的一种信念,即对自己的信息赋予的权重大于事实上的权重(Gervaris et al., 2002)。行为金融学上,过度自信的此种定义说明过度自信的人会高估私人信息的准确性。因此,尽管客观上信息可靠度是确定的,但是主观上,人们会因其自信水平不同而对信息可靠度产生不同的感知。因此在研究信息可靠度对股票市场影响时,应考虑到投资者的过度自信。

信息和过度自信都会影响股票市场中的交易行为,然而早期的研究多忽略两者的对股票市场的交叉影响。近些年来,研究信息和过度自信对股票市场共同作用的文章才渐渐出现。过度自信会影响信息对投资者交易行为的作用。Daniel et al.(1998)发现如果投资者是过度自信的,那么投资者将对自己的私人信息反应过度而对公共信息反应不足。这种对私人信息准确性的高估,导致投资者低估资产价格的波动。此外,过度自信的投资者往往高估信息的准确性,而低估金融市场中随机事件发生的波动性(Glaser and Weber, 2007)。Forbes and Kara (2010)发现过度自信关系着投资者金融投资知识对其投资效率的影响。

一些研究认为信息的获取和交易频率两者间的关系的方向、大小和投资者过度自信的水平有关。Abreu and Mendes(2012)发现过度自信的投资者交易更加频繁,此外过度自信和非过度自信的投资者寄希望于信息越多,均会使交易更加频繁,但是交易行为仅仅对使用的信息来源敏感。

综上所述,过去学者往往只研究信息可靠度或过度自信其一对股票市场的影响,尽管得出了信息和过度自信各自均会对股票市场带来影响的结论,如交易量的提高、交易频率的上升、泡沫的变化等。近些年来渐渐有学者研究发现过度自信与信息对股票市场的影响存在相互作用。股评信息可靠度和过度自信共同作用,究竟会对股票市场产生什么影响?本文围绕这一问题,展开研究。

三、理论假说与实验设计 (一) 实验方法现实的股票市场影响因素众多,大部分研究股票市场的实证文献很难剔除某些干扰因素的影响。然而经济学实验的方法却可以构造简单的标准化股票市场环境,只选取待研究的重要变量,有效控制除了解释变量和被解释变量之外的其他因素,使得待研究的变量之间的关系更为单纯清晰。除此之外,实验方法可以更为方便地观察和获取个人层面的数据。因此,本文不仅从整体层面研究股评信息对整个股票市场价格、泡沫的影响,更从个体层面上研究对交易行为的影响。

本文采用实验室实验的方法,构造不同可靠度的股评信息设计股票市场实验,测量被试过度自信水平并记录实验股票市场中的数据,将股评信息可靠度高低的虚拟变量作为最重要的解释变量,分别以股票市场的泡沫和交易活跃程度作为被解释变量,并将过度自信的变量引入实验并作为重要的控制变量,运用stata12.0软件进行多元回归,对实验数据进行分析。

(二) 理论假说信息可靠度即客观上信息是真实的可能性。信息的可靠度对人们的决策和行为有着极其重要的影响。而主观上信息可靠度取决于人们对信息是如何产生的感知。行为金融学上,过度自信的一种定义是人们对自己的信息赋予的权重大于事实上的权重,过度自信的人会高估私人信息的准确性。虽然客观上信息可靠度是确定的,但是人们会因其过度自信水平而对信息可靠度的感知有所不同。

因此,在研究信息可靠度对股票市场的影响过程中,一方面,从信息本身特征而言,信息的来源、信息的重要性以及信息的重复次数等等都在客观上对信息真实的可能性起着重要的作用,另一方面,从信息接收者而言,主观上人们对信息的感知也起着不可忽视的作用。

|

图 1 信息可靠度对股票市场的影响机制 |

Corgnet et al.(2010)在研究不同可靠度信息的作用时,发现评论信息可靠度越高,股票交易中间价格越接近股票基础价值。同时评论消息为“价格太高”时,该信息可靠度越高,越能有效减少经验丰富的投资者的泡沫。在本实验中,我们将对这一结论进行检验。

假设1:信息可靠度对股票价格存在影响。信息可靠度越高,股票价格越接近其基础价值,泡沫越小。

过去的研究认为信息含量的大小与人们之间预期的差异性程度成正相关,而这种预期的差异性往往是交易发生的基本假设,而信息含量越大,市场的交易量反应更大。Epstein and Schneider(2008)研究发现来源可靠的信息比来源不可靠的信息带来更多的交易。本文将对假设2进行检验。

假设2:信息可靠度对交易活跃程度存在影响。信息可靠度越高,交易活跃程度越高。

为了更好的了解信息可靠度对股票市场的影响机制,本文引入了过度自信这一主观变量。Glaser and Weber(2007)研究则认为过度自信的投资者高估了信息的准确性。同时学界普遍认为过度自信会导致更高的交易量和投机价格泡沫的发生。由此我们提出假设3.

假设3:信息可靠度对股票价格和交易活跃程度影响的方向和程度受投资者过度自信水平的影响。

(三) 实验设计本文研究的核心问题之一是信息可靠度。信息可靠度的定义与衡量是一件较为困难的工作,学者对其持有不同的意见。Metzger(2007)认为,信息可靠度是指信息内容及信息来源的可信赖性,取决于接收者的判断。当信息中包含不确定、否定等非事实内容时,很难确保此类信息的可靠性,即信息可靠度低。Corgnet et al.(2010)则将信息可靠度定义为信息是真实的可能性,信息是真实的可能性越高即信息可靠度越高。本文参照Corgnet et al.(2010)的实验研究方法,将信息可靠度定义为信息是真实的可能性,并通过设置计算机给出真实信息的概率来构造不同可靠度的信息。

实验设计的要点参照Smith et al.(1988)的标准实验室资本市场设计,运用Z-tree软件编写程序并通过联网的计算机来操作实验。市场的基础环境设置如下:

(1) 被试:招募浙江大学学生,随机选取每5人构成一个交易市场,即一个实验局。

(2) 时长:每个实验局共进行10轮股票交易,每轮90秒。

(3) 初始禀赋:每位被试初始资金2000元和5单位股票。实验中可以用随意买入和卖出证券,但是不允许卖空。

(4) 分红规则:股票分红将在每1轮股票交易结束后进行。每单位的股票可能分红60元、28元、8元和不分红,每种分红的概率均为25%。

(5) 交易方式:双向拍卖,买入者从低到高出价,卖出者从高到底出价,当买入价和卖出价相同时成交。被试亦可主动选择其他被试的买入/卖出报价,以该价格卖出/买入,完成股票交易。每次成交只能交易一单位股票,每轮可以多次成交。

(6) 股评信息:股评信息发布的时间为第3, 7轮交易结束后。评论信息的内容是关于当前轮次实验局平均成交价格(P)与股票基础价值(FV)相比是高还是低。

根据本文实验设计,每一轮单位股票的期望分红为24元,因此第1轮单位股票的理论基础价值为240元,其后每一轮,单位股票的理论价值每轮以24元递减,第10轮分红结束后,单位股票基础价值为零。

根据公布的股评信息的可靠度的不同,本文共设计了三个实验组,如表 1。

| 表 1 实验设计 |

(1) 对照组(C)

对照组的设计是不公布任何的评论信息。在每个实验局的第3、7轮不告诉被试者当前轮次实验局平均成交价格(p)与股票基础价值(FV)相比是高还是低。

(2) 低可靠度股评信息组(L)

低可靠度股评信息组的设计是在每个实验局的第3、7轮发布评论信息,评论信息的内容是关于当前轮次实验局平均成交价格与股票基础价值相比是高还是低。该评论信息的准确性为20%。

被试将被告知评论信息的准确性由计算机随机掷骰子决定。骰子共有10个面,每个面等可能出现。若掷出的骰子数字为1~2,则公布正确的评论信息;若掷出的骰子数字为3~10,则公布虚假的评论信息。

(3) 高可靠度股评信息组(H)

高可靠度股评信息组与低可靠度股评信息组的设计唯一差别在于评论信息的准确性。被试将被告知高信息可靠度组的评论信息的准确性为100%。计算机将在每个实验局的第3、7轮显示已交易的每一轮次实验局平均成交价格与股票基础价值,并公布“当前轮次实验局价格过高”或“当前轮次实验局价格过低”。

本文过度自信水平衡量的问卷借鉴了Glaser and Weber(2007)、Deaves et al.(2009)的文章。采用置信区间问题任务法对被试的过度自信程度进行衡量。被试要求对20个常识性问题(例如:2010年的世界人口相比2000年增长了多少?)给出90%的置信区间。90%置信区间是指被试认为问题的正确答案有90%的可能性落入他所给出的区间。若正确答案落在被试回答的置信区间内,则认为被试回答正确。

统计被试20道题的正确率,可以得到过高精确的程度。被试的过高精确程度即过度自信水平为1减去被试的正确率(例如:被试回答对了8道题,其正确率为0.4,则过高精确程度为0.6)。根据90%的置信区间,则过高精确的适当水平是0.1,数值越大,表明被试越过高精确,过度自信水平越高。

实验的基本流程如下:

(1) 实验环境设置。实验开始前,对实验时长、初始禀赋、分红规则等进行配置,所有被试随机分入三个实验组,一组为对照组,一组为低可靠度股评信息组,另一组为高可靠度股评信息组。除股评信息可靠度不同外,其他条件均相同。

(2) 问卷填写。被试在股票交易实验开始前,需要在电脑上填写过度自信衡量问卷。

(3) 实验问题测试。被试完成实验问卷后,进入问题测试环节,被试需要回答3-4个关于实验内容的问题,全部答对后才能进入下一环节。

(4) 实验测试轮。在正式实验开始之前,被试将先进行2轮的测试实验,以熟悉整个股票交易实验操作的方法和过程。

(5) 正式实验。测试轮结束后,实验正式开始,正式实验共分为10轮。每位被试只和同一实验局内的参与者进行交易。此后每一轮实验,被试组别不变。

在全部实验程序结束后,被试在股票交易实验中的累积收益按一定比例被换算成人民币,并支付给被试。

四、实验结果与分析此次实验共招募了80位浙江大学全日制本科生与研究生,完成了16个实验局。其中6个实验局公布高可靠度股评信息,6个实验局公布低可靠度股评信息,4个实验局作为对照组不公布股评信息。

在整体市场层面,即股评信息可靠度和过度自信对股票价格的影响时,本文的数据采用的均是市场平均水平,计算相关变量在每个实验局每轮的平均水平,故采集了16个实验局10轮交易的160个有效数据。而在研究投资者个人层面,即股评信息可靠度和过度自信对报价次数的影响时,本文的数据采用的均是被试个人数据,故采集了80个被试10轮交易的800个有效数据。

本文采用回归模型分别研究市场整体层面下股评信息可靠度和平均过度自信对泡沫的作用和投资者个体层面下股评信息可靠度和个体过度自信对报价次数的作用。

(一) 变量泡沫是衡量股票价格偏离基础价值程度的一个重要指标。本文对不同股评信息可靠度对泡沫的影响进行回归分析,参照Stockl et al.(2010)对泡沫的衡量方法,采用相对偏离(RD)这一指标,作为用于不同实验组之间的泡沫衡量的稳健的变量, 计算公式如下:

| $ R{D_{m, t}} = ({\bar P_{m, t}} - F{V_{m, t}})/\bar F{V_m} $ | (1) |

RDm, t表示在实验局m中第t轮的股票平均交易价格(Pm, t)与第t轮股票基础价值(FVm, t)的差比上实验局m的平均基础价值(FVm)。

此外,本文采用被试每轮报价次数(NumBid)作为个体交易活跃程度的衡量指标,不采用成交量的原因是相当多的被试参加了报价,但并非在每一轮都发生成交。

具体的变量描述见下表 2。

| 表 2 股评信息可靠度和过度自信对泡沫影响实证研究的变量描述 |

表 3给出了价格泡沫、报价次数、过度自信、股票投资经验、性别和年龄变量的统计分析结果。根据上一章节对过度自信的衡量可知,过度自信0.1表示适当的过度自信水平。从表 3的结果发现,整个实验出现了股票价格对基础价值的负向偏离。此外,被试整体都表现出了过度自信的倾向,这与心理学的研究,即人是普遍过度自信的这一结论相一致。

| 表 3 主要变量统计分析 |

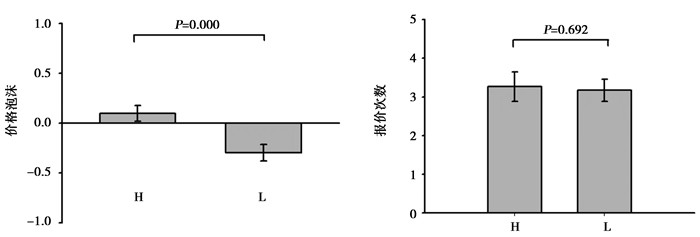

图 2检验了高可靠度股评信息组(H)和低可靠度股评信息组(L)之间的价格泡沫和报价次数均值差异的显著性。表中结果表明高可靠度股评信息组和低可靠度股评信息组在价格泡沫上表现出显著的差异,高可靠度股评信息组的价格泡沫更趋近于零,意味着价格水平更为理性;但是在报价次数上并没有表现出显著的组间差异。

|

图 2 不同实验组泡沫价格和报价次数均值比较 |

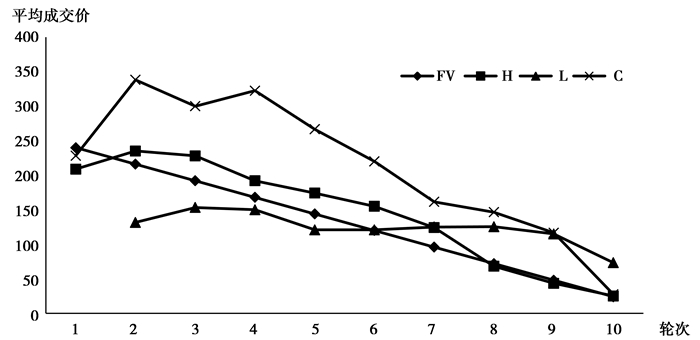

图 3直观的展示了不同实验组每轮平均成交价的变化,本文从每个实验组中选取了其中一个比较有代表性的实验局,更清晰的看出三个实验组之间的差异。从图中可以明显的看出,相比于对照组(C)的折线,高可靠度股评信息组(H)折线更加贴近于股票基础价格线,说明高可靠度的股评信息显著提高了投资者决策的理性水平。在低可靠度股评信息组(L),由于股评信息可靠度低,干扰了投资者对股票基础价值的判断,在多个交易周期市场成交价格低于基础价值,出现了负向泡沫。

|

图 3 不同实验组每轮平均成交价与基础价值的比较 注:L组在第1轮没有数据是因为这一轮没有股票成交,故没有成交价。 |

为了检验不同过度自信水平是否会影响不同信息可靠度情况下股票市场的泡沫大小,本文引入了过度自信和信息可靠度的交叉项。本节所指过度自信,均指每个实验局5个被试的平均过度自信水平。

因此本文构建了3个模型,分别为不考虑过度自信因素、控制过度自信因素以及引入过度自信与信息可靠度交叉项后股评信息可靠度对泡沫影响的回归模型。

模型1:

| $ \begin{array}{l} RD = C + {\beta _{11}}H + {\beta _{12}}L + {\beta _{13}}FirstPrice + {\beta _{14}}Div + {\beta _{15}}avStockYear + \\ {\beta _{16}}avGender + {\beta _{17}}Period \end{array} $ | (2) |

模型2:

| $ \begin{array}{l} RD = C{\rm{ }} + {\beta _{21}}H + {\beta _{22}}L + {\beta _{23}}avOverconfidence + {\beta _{24}}FirstPrice + {\beta _{25}}Div\\ + {\beta _{26}}avStockYear + {\beta _{27}}avGender + {\beta _{28}}Period \end{array} $ | (3) |

模型3:

| $ \begin{array}{l} RD{\rm{ }} = C + {\beta _{31}}H + {\beta _{32}}L + {\beta _{33}}avOverconfidence + {\beta _{34}}avOverconfidence*H\\ + {\beta _{35}}avOverconfidence*L{\rm{ }} + {\beta _{36}}FirstPrice + {\beta _{37}}Div + {\beta _{38}}avStockYear + \\ {\beta _{39}}avGender + {\beta _{310}}Period \end{array} $ | (4) |

在不考虑过度自信因素时,即模型1的回归结果,高可靠度股评信息组H和低可靠度股评信息组L的系数分别在5%和1%的显著性水平下显著,系数均为负数,且可靠度股评信息组H的系数绝对值更大,表明股评信息的公布对泡沫的减少是显著的,信息可靠度越高,泡沫减少越显著,这与Corgnet et al.(2010)的文章结论是一致的。

当引入过度自信因素作为控制变量时,模型2的回归结果显示,关于信息可靠度的两个实验组的虚拟变量的显著性和符号与模型1基本相同,再次说明即使考虑过度自信变量的影响,不同可靠度的股评信息均会显著减少泡沫。模型中,过度自信变量的系数并不显著。

| 表 4 股评信息可靠度和过度自信对泡沫影响实证研究的回归结果 |

最后我们引入了过度自信和信息可靠度的交叉项,即模型3。回归结果显示,过度自信与低可靠度股评信息组L的交叉项不显著,但过度自信与高可靠度股评信息组H的交叉项在5%的显著性水平下显著为正。也就是说相对于没有股评信息的控制组,在存在高可靠度股评信息时,过度自信对泡沫的影响更加显著。这意味着当外界给予一个高可靠度的股评信息时,过度自信程度越高的人们更加倾向于相信自己的私人信息,而忽略外界高可靠度的信息,从而相对于理性情况而言,交易行为出现更大的偏差,产生更大的泡沫。

模型2和3的结果表明,在存在客观的股评信息可靠度这一因素时,过度自信对泡沫的影响不是独立的,而是依赖于信息可靠度,通过影响人们对信息可靠度的主观感知而对人们的交易行为产生影响,进而表现出对泡沫的影响。这点与前面提到的信息可靠度对股票市场的影响机制是相符的。

综上分析结果,本文发现假设1成立。在不考虑过度自信或只考虑过度自信为控制变量时,信息可靠度对股票价格有显著的影响,相对于对照实验组,高可靠度和低可靠度的股评信息实验组均表现出显著的泡沫减少,信息可靠度越高,股票价格越接近基础价值,泡沫越小。

(四) 股评信息可靠度、过度自信与交易活跃程度为了检验信息可靠度度对交易活跃程度以及过度自信水平是否会影响不同信息可靠度下交易活跃程度的影响,本文采用的投资者交易行为的指标为每轮报价次数(NumBid),即代表每位被试每轮的报价次数。本节所指过度自信,是每个被试的过度自信水平,即用过度精确这个维度来衡量的过度自信。

因此本文又构建了如下回归模型:

模型4:

| $ \begin{array}{l} NumBid = C + {\beta _{41}}H + {\beta _{42}}L + {\beta _{43}}Div + {\beta _{44}}StockYear + \\ {\beta _{45}}Gender + {\beta _{46}}Period + {\beta _{47}}Age \end{array} $ | (5) |

模型5:

| $ \begin{array}{l} NumBid = C + {\beta _{51}}H + {\beta _{52}}L + {\beta _{53}}Overconfidence + {\beta _{54}}Div + {\beta _{55}}StockYear\\ + {\beta _{56}}Gender + {\beta _{57}}Period + {\beta _{58}}Age \end{array} $ | (6) |

模型6:

| $ \begin{array}{l} NumBid = C{\rm{ }} + {\beta _{61}}H + {\beta _{62}}L + {\beta _{63}}Overconfidence + {\beta _{64}}Overconfidence*H + \\ {\beta _{65}}Overconfidence*L{\rm{ }} + {\beta _{66}}Div + {\beta _{67}}StockYear + {\beta _{68}}Gender + {\beta _{69}}Period + {\beta _{610}}Age \end{array} $ | (7) |

在不考虑过度自信因素时,即模型4的回归结果,高可靠度股评信息组H和低可靠度股评信息组L的系数均在1%的显著性水平下显著,且系数均为负数,表明股评信息的公布对报价次数的减少是显著的。但模型4中H的系数与L的系数的F检验结果并无显著差异(P=0.65),与图 2报价次数的结果一致。

而考虑过度自信因素并作为控制变量时,即模型5的回归结果,H和L的系数的显著性、方向和大小与模型4基本相同,再次说明股评信息可靠度对报价次数有显著影响。此外,模型5的结果还发现,仅将过度自信作为控制变量时,过度自信对报价次数没有显著影响。

最后引入了过度自信和信息可靠度的交叉项,即模型6的回归结果。过度自信与高可靠度股评信息组H的交叉项只在10%的显著性水平下显著,但过度自信与低可靠度股评信息组L的交叉项在1%的显著性水平下显著,这表明在低可靠度股评信息时,过度自信对报价次数的影响更加显著。过度自信在5%的显著性水平下显著,且系数为正,但过度自信与高可靠度股评信息组H的交叉项的系数为负,却抵消不了过度自信对报价次数的正向影响,即在高可靠度的股评信息实验组,平均过度自信程度越高,报价次数越高。这与Deaves et al.(2009)的结论一致,过度自信导致了更高的报价次数。而过度自信与低可靠度股评信息组L的交叉项的系数为负且数值很大,在低可靠度的股评信息实验组,平均过度自信程度越高,报价次数反而越低。

| 表 5 股评信息可靠度和过度自信对报价次数影响实证研究的回归结果 |

这样的结果表明,在存在客观的股评信息可靠度这一因素时,已有文献得到的过度自信带来更高的交易活跃程度这一结论并不是完全成立的,仅在高可靠度的股评信息实验组中,过度自信表现出对报价次数显著的正向影响。因此,主观上过度自信与客观上信息可靠度相互作用,共同对人们的交易行为产生影响,进而影响到报价次数。

综上分析结果,本文假设2是并不完全成立,相比于控制组,高信息可靠度组和低信息可靠度组的报价次数显著更低,但是可靠度的高低对报价次数的影响没有显著差异。

(五) 稳健性检验为了进一步考察信息可靠度和过度自信对股票市场的影响同时对上述结果进行稳健性检验,我们将用于股评信息可靠度和过度自信对泡沫影响研究的模型2和模型3中的平均过度自信变量替换为中位数过度自信,即每个实验局5个被试的过度自信水平的中位数,回归结果完全类似,由于篇幅原因不详细列出结果。

五、结论与建议本文基于实验经济学的研究,一方面从市场层面研究股评信息可靠度和市场平均过度自信水平对股票价格的影响,另一方面从投资者个体层面研究股评信息可靠度和个体过度自信水平对投资者交易活跃程度的影响。本文的主要结论如下:第一,在不考虑过度自信或只考虑过度自信为控制变量时,信息可靠度对股票价格有显著的影响,相对于对照实验组,高可靠度和低可靠度的股评信息实验组均表现出显著的泡沫减少,信息可靠度越高,股票价格越接近基础价值。这与以往的研究结论相一致,即假设1成立。第二,在不考虑过度自信或只考虑过度自信为控制变量时,股评信息的发布会显著降低报价次数,但股评信息可靠度的高低对报价次数的影响没有显著差异。因此假设2并不完全成立。本文并未使用交易量的指标,而是通过报价次数来衡量的交易活跃程度,这可能导致与以往研究认为的来源更可靠的信息将带来更大的交易量有所不同。第三,信息可靠度对股票价格和报价次数的影响的方向和大小与投资者过度自信水平有关,即假设3成立。在引入过度自信和信息可靠度的交叉项后,仅在高可靠度的股评信息实验组中,过度自信表现出对泡沫和报价次数显著的正向影响,即过度自信程度越高,泡沫越大,市场活跃程度越高。

股评信息客观上为人们提供了当前股票价格是否偏离股票基础价值以及偏离方向的信息。当外界给予一个高可靠度(100%准确)的股评信息时,非过度自信的人们更依赖于外界信息,从而根据真实的股评信息调整自己的交易行为,使股票价格回归基础价值。而过度自信程度越高的人们更加倾向于相信自己的私人信息,而忽略外界高可靠度的信息,从而相对于理性情况而言,交易行为出现更大的偏差,产生更大的泡沫。本文的实验结论表明,人们的交易行为不仅仅只受到客观上股评信息可靠度高低的影响,同时还受到主观上人们过度自信水平的影响。

在我国股票市场和投资者都尚不成熟的背景下,投资者的决策极易受到消息和传闻的影响。股评信息是股票市场中信息的一个重要的组成部分,不仅包含着股评信息发布者对市场的观点和投资的心理,也对收到股评信息的投资者的投资心理和决策行为产生不可忽视的影响。股评信息的来源广泛,有政策制定者监管者、专业的分析机构、有经验的理性的个体投资者以及非理性的的个体投资者,不同来源的股评信息的可靠度有较大的差距。认清不同信息可靠度的股评信息对股票市场的影响,有助于非理性的投资者甄别信息,不盲目从众,一定程度上提高整个市场的有效性。

过度自信是股票市场中投资者常见的一种心理。在高可靠度的股评信息下,过度自信会带来更大的泡沫和更高的市场活跃程度。从市场价值的角度出发,过度自信带来的价格泡沫一旦破裂以及过度交易均会带来巨大的财富损失,且不利于形成市场价值投资的理念。因此,在我国越来越完善的信息披露和监管环境下,更应该加强投资者教育,使投资者了解过度自信现象的存在及其对股票市场的负面影响,促使投资者认识自身过度自信倾向,降低投资者整体的过度自信水平,减少股价泡沫和过度交易带来的价值的损失。

| [] |

白晓宇、钟震、宋常,

2007, “分析师盈利预测之于股价的影响研究”, 《审计研究》, 第 1 期, 第 91–96 页。 |

| [] |

陈菊花、隋姗姗,

2011, “管理者和投资者过度自信及其度量方法研究述评”, 《经济纵横》, 第 1 期, 第 121–124 页。 |

| [] |

陈其安、陈慧,

2010, “投资者过度自信与中国股票市场风险的实证研究”, 《统计与决策》, 第 7 期, 第 134–138 页。 |

| [] |

陈其安、唐雅蓓、张力公,

2009, “机构投资者过度自信对中国股票市场的影响机制”, 《系统工程》, 第 7 期, 第 1–6 页。DOI:10.12011/1000-6788(2009)7-1 |

| [] |

陈其安、高国婷、陈慧,

2011, “基于个人投资者过度自信的中国股票市场定价模型”, 《中国管理科学》, 第 19 期, 第 38–46 页。 |

| [] |

邓发云,

2009, “信息可信度测量的内容与途径”, 《管理观察》, 第 3 期, 第 176–177 页。 |

| [] |

何诚颖、陈锐、蓝海平、徐向阳,

2014, “投资者非持续性过度自信与股市反转效应”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 44–54 页。 |

| [] |

黄宇虹,

2013, “证券分析师预测与价格发现”, 《投资研究》, 第 2 期, 第 40–60 页。 |

| [] |

李红刚、梁玉梅,

2007, “投资者过度自信对企业信息披露的抑制效应”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 53–60 页。 |

| [] |

李晶、漆贤军、陈明红,

2015, “信息质量感知对信息获取与信息采纳的影响研究”, 《情报科学》, 第 3 期, 第 123–129 页。 |

| [] |

李君君、孙建军,

2009, “基于因子分析的电子商务网站质量维度的实证研究”, 《科技管理研究》, 第 10 期, 第 264–266 页。 |

| [] |

李心丹、王冀宁、傅浩,

2002, “中国个体证券投资者交易行为的实证研究”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 11–23 页。 |

| [] |

雷震、杨明高、田森、张安全,

2016, “股市谣言与股价波动:来自行为实验的证据”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 118–131 页。 |

| [] |

彭韶兵、黄益建、赵根,

2008, “信息可靠性、企业成长性与会计盈余持续性”, 《会计研究》, 第 3 期, 第 43–50 页。 |

| [] |

彭韶兵、黄益建,

2007, “会计信息可靠性与盈余持续性”, 《中国会计评论》, 第 2 期, 第 219–231 页。 |

| [] |

钱忠、邹博伟、李培峰、朱巧明, 2014, "基于信息可信度判别的股市涨跌预测方法", 云南第二十届全国信息检索学术会议.

|

| [] |

史永东、王谨乐、胡丹,

2015, “中国股票市场个人投资者和机构投资者的过度自信差异研究”, 《投资研究》, 第 1 期, 第 82–96 页。 |

| [] |

谭松涛、王亚平,

2006, “股民过度交易了么?——基于中国某证券营业厅数据的研究”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 83–95 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2006.10.033 |

| [] |

王相宁、李月,

2010, “整体视角下的投资者过度自信实证研究”, 《数理统计与管理》, 第 6 期, 第 1115–1123 页。 |

| [] |

朱宝宪、王怡凯,

2001, “证券媒体选股建议效果的实证分析”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 51–57 页。 |

| [] |

Abreu M., Mendes V., 2012, "Information, Overconfidence and Trading:Do the Sources of Information Matter?". Journal of Economic Psychology, 33(4), 868–881.

DOI:10.1016/j.joep.2012.04.003 |

| [] |

Brennan M. J., Hughes P. J., 1991, "Stock Prices and the Supply of Information". Journal of Finance, 46(5), 1665–1691.

DOI:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04639.x |

| [] |

Corgnet B., Kujal P. and Porter D., 2010, "The Effect of Reliability, Content and Timing of Public Announcements on Asset Trading Behavior". Journal of Economic Behavior & Organization, 76(2), 254–266.

|

| [] |

Daniel K., Hirshleifer D. and Subrahmanyam A., 1998, "Investor Psychology and Security Market Under-and Overreactions". Journal of Finance, 53(6), 1839–1885.

DOI:10.1111/0022-1082.00077 |

| [] |

Deaves R., Luders E. and Luo G., 2009, "An Experimental Test of the Impact of Overconfidence and Gender on Trading Activity". Review of Finance, 13(3), 555–575.

DOI:10.1093/rof/rfn023 |

| [] |

Epstein R., Schneider M., 2008, "Ambiguity, Information Quality, and Asset Pricing". Journal of Finance, 63(1), 197–228.

DOI:10.1111/j.1540-6261.2008.01314.x |

| [] |

Fama E. F., 1965, "The Behaviour of Stock Market Prices". Journal of Business, 38(1), 34–105.

DOI:10.1086/jb.1965.38.issue-1 |

| [] |

Fischer, R. and Gerhardt, R., 2007, "Investment Mistakes of Individual Investors and the Impact of Financial Advice, " 20th Australasian Finance & Banking Conference 2007 Paper.

|

| [] |

Fischhoff B., Slovic P. and Lichtenstein S., 1977, "Knowing with certainty:the appropriateness of extreme confidence". Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 3(4), 552–564.

|

| [] |

Forbes J., Kara M., 2010, "Confidence Mediates How Investment Knowledge Influences Investing Self-Efficacy". Journal of Economic Psychology, 31, 435–443.

DOI:10.1016/j.joep.2010.01.012 |

| [] |

Gervais, S., Heaton, J. B. and Odean, T., 2002, "Overconfidence, Investment Policy, and Executive Stock Options", Rodney L. White Center for Financial Research Working Paper, No. 15-02.

|

| [] |

Glaser M., Weber M., 2007, "Overconfidence and Trading Volume". Geneva Risk Insurance Review, 32, 1–36.

DOI:10.1007/s10713-007-0003-3 |

| [] |

Grossman S., Stiglitz J., 1980, "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets". American Economic Review, 70, 393–408.

|

| [] |

Kirchler E., Maciejovsky B., 2001, "Simultaneous Over-and Underconfidence:Evidence from Experimental Asset Markets". Journal of Risk and Uncertainty, 25(1), 65–85.

|

| [] |

Laureen A., Maines and James M. W., 2006, "The Nature of Accounting Information Reliability:Inferences from Archival and Experimental Research". Accounting Horizons, 20(4), 399–425.

DOI:10.2308/acch.2006.20.4.399 |

| [] |

Mazurier K., Biais B. and Pouget S., 2005, "Judgemental Overconfidence, Self-Monitoring, and Trading Performance in an Experimental Financial Market". General Information, 72(2), 287–312.

|

| [] |

Metzger M. J., 2007, "Making Sense of Credibility on the Web:Models for Evaluating online Information and Recommendations for Future Research". Journal of the American Society of Information Science and Technology, 58(13), 2078–2091.

DOI:10.1002/(ISSN)1532-2890 |

| [] |

Peress J., 2004, "Wealth, Information Acquisition, and Portfolio Choices". Review of Financial Studies, 17(3), 879–914.

DOI:10.1093/rfs/hhg056 |

| [] |

Plott C. R., Sunder S., 1982, "Efficiency of Experimental Security Markets with Insider Information:An Application of Rational-expectations Models". Journal of Political Economy, 90(4), 663–698.

DOI:10.1086/261084 |

| [] |

Scheinkman J., Xiong W., 2003, "Overconfidence and Speculative Bubbles". Journal of Political Economy, 111(6), 1183–1219.

DOI:10.1086/378531 |

| [] |

Shartot T., Riccardi A. M., Raio C. M. and Phelps E. A., 2007, "Neural Mechanisms Mediating Optimism Biasm". Nature, 450, 102–105.

DOI:10.1038/nature06280 |

| [] |

Smith V. L., Suchanek G. L. and Williams A. W., 1988, "Bubbles, Crashes, and Endogenous Experiments in Experimental Spot Asset Market1". Econometrica, 56(5), 1119–1155.

DOI:10.2307/1911361 |

| [] |

Statman M., Thorley S. and Vorkink K., 2006, "Investor Overconfidence and Trading Volume". Review of Financial Studies, 19, 1531–1565.

DOI:10.1093/rfs/hhj032 |

| [] |

Stockl T., Huber J. and Kirchler M., 2010, "Bubble Measures in Experimental Asset Markets". Experimental Economics, 13(3), 284–298.

DOI:10.1007/s10683-010-9241-9 |

| [] |

Yang X., Zhu L., 2016, "Ambiguity vs Risk:An Experimental Study of Overconfidence, Gender and Trading Activity". Journal of Behavioral & Experimental Finance, 9, 125–131.

|