随着大规模外商投资流入国内,外资企业在我国经济发展中发挥了重要作用,对出口贸易的发展贡献尤为突出。外资企业出口对我国出口总额的贡献毋庸置疑,但更有现实意义的问题是,外资企业进入对本地企业①出口产生了何种影响?外资进入是否带动了本地企业出口?

① 本地企业作为本文主要研究对象,我们将其定义为外资比例(包括外商资本和港澳台资本)小于25%的企业,这一做法借鉴路江涌(2008)。

外商投资的出口溢出效应一直是学术界争论的热点问题。国外文献最早探讨两者之间的关系,但是针对不同国家的研究得到的结论并不一致。Aitken et al.(1997)最早对外资的出口溢出效应进行研究,针对墨西哥企业数据的研究结论认为FDI集聚是外资企业对内资企业出口溢出的来源。随后,Kokko et al.(2001)对乌拉圭、Greenaway et al.(2004)以及Greenaway and Kneller(2008)对英国的研究均发现,外商投资有利于东道国出口贸易增长。但是也有研究发现外商投资对东道国出口不存在影响,甚至存在负向影响。如Barrios et al.(2003)基于西班牙制造业企业数据的研究表明,外商投资并没有对西班牙企业的出口产生溢出效应;Ruane and Sutherlan(2005)针对爱尔兰企业数据的研究发现,外商投资对爱尔兰企业出口产生负向影响。随着外资大规模流入中国,国内相关研究逐渐兴起,国内学者使用不同层面数据对外商投资与出口贸易的关系进行检验,研究结论普遍认为外资进入有利于中国出口贸易增长。王子军、冯蕾(2004)以及柴敏(2006)基于省级面板数据;师求恩(2006)以及赵婷、赵伟(2012)使用行业层面数据;王博(2009)运用年度时间序列数据;刘修岩等(2011)以及、刘斌(2014)使用工业企业数据的研究均发现外资进入整体上对中国出口贸易产生了正向影响。

尽管国内有关外资进入与出口贸易的文献丰富,但往往忽略了两个问题:首先,外资企业出口增长是我国贸易额上升的重要来源,如果使用宏观数据考察外资进入对我国出口贸易的影响,难以分辨我国出口贸易额的增长究竟来源于外资企业出口增加,还是外资进入对本地企业出口的溢出效应,而后者才是我们需要考察的重点;其次,外资企业既可以通过行业内水平溢出效应,也可以通过行业间前、后向关联溢出效应对本地企业产生出口溢出,但是,国内文献更多的关注外资进入对出口贸易的整体影响,鲜有文献检验外资进入影响本地企业出口行为的机制。基于此,本文在现有文献基础上,再次检验外资进入对国内企业出口行为的影响。为识别外资进入影响本地企业出口行为的渠道,我们构造了外资进入的三类溢出指标分别度量外资水平溢出效应和前、后向关联溢出效应,并运用1998-2007年中国制造业企业数据实证检验外资进入三类溢出途径对本地企业出口参与决策和出口规模的影响。余文结构安排如下:第二部分进行理论分析,并介绍实证模型和数据;第三部分报告外资进入对本地企业出口参与决策和出口规模影响的估计结果并对回归结果进行分析;第四部分是本文的结论与政策建议。

二、理论分析、模型设定和数据说明 (一) 理论分析外资进入会通过多条途径影响本地企业的出口行为,具体包括企业出口参与决策和出口规模。从外资溢出角度看,外资进入会通过行业内水平溢出效应、行业间前向关联溢出效应和后向关联溢出效应三条途径影响本地企业的出口参与决策和出口规模。在这一部分,我们就外资进入溢出与本地企业出口行为之间的关系进行简要的理论分析。

首先,外资行业内水平溢出效应是重要的影响渠道,主要通过外资企业的竞争效应和示范效应对本地企业出口行为产生影响。从企业出口参与决策看,竞争效应表现在大规模外资进入加剧国内市场竞争,将对本地企业出口参与决策产生两方面影响:一方面,外资企业进入不可避免的挤占本地企业的市场份额,市场份额的减少将迫使本地企业将产品转向出口市场,进而提高企业出口的可能性;另一方面,加剧的市场竞争将激励本地企业进行研发创新,进而提高企业生产率,生产率是决定企业进入出口市场的关键因素,生产率提高有利于企业进入出口市场。具有先进生产技术和管理经验的外资企业还会带来示范效应,本地企业通过学习和模仿先进的管理经验以及吸收外资企业的技术溢出,有助于自身生产率的提升(田利辉等,2014),进而促进本地企业参与出口活动。因此,外资水平溢出效应倾向于促进企业出口参与决策。从出口规模看,外资进入会通过影响企业生产率的途径进而扩大本地企业的出口规模。根据Melitz(2003),生产率越高的企业从出口中获得的利润越大,进而会扩大其出口规模。外资进入会通过行业内竞争效应和示范效应提高企业生产率,进而扩大本地企业出口规模。由此可见,外资行业内水平溢出效应有助于促进本地企业的出口参与,并扩大企业的出口规模。

其次,外资行业间前向关联溢出效应也是影响本地企业出口行为的重要途径。前向关联溢出效应是指位于上游行业的外资企业向下游本地企业提供中间投入品时,对本地企业产生的垂直溢出。外资企业进入将会给本地企业带来更新颖、更多样化以及质量更高的中间投入品,这有利于提高本地企业的生产率(Halpern et al., 2015),根据新新贸易理论,生产率提高不仅有助于企业进入出口市场,而且会扩大已出口企业的出口规模。基于此,外资进入通过行业间前向关联溢出效应,提高了本地企业的出口概率和出口规模。

最后,外资行业间后向关联溢出效应也会对本地企业出口行为产生影响。后向关联溢出效应是指位于下游行业的外资企业在采购本地企业中间投入品时,对本地企业产生的垂直溢出。外资后向关联溢出对本地企业出口参与决策和出口规模的影响是不确定的,这是因为:一方面,外资企业对国内产品需求的增加,扩大了部分上游本地企业的国内市场份额,这可能会在一定程度上削弱这些企业的出口积极性,从而降低本地企业的出口概率,对于已出口企业而言,国内市场需求提高可能导致企业将部分销售转移到国内,进而降低这些企业的出口规模;另一方面,外资企业对本地企业供应产品的质量有更高的要求,为了得到合意的中间投入品,外资企业可能会对本地企业提供技术和管理上的支持与帮助(Blomström and Kokko, 1998),这将有助于改善本地企业的生产效率,进而有利于促进本地企业的出口参与决策,并扩大企业出口规模。

基于上述分析可知,外资进入的行业内水平溢出效应和行业间前向关联溢出效应倾向于促进本地企业的出口参与决策,并扩大本地企业的出口规模,但行业间后向关联溢出效应对本地企业出口参与决策和出口规模的影响均不确定。

(二) 外资进入溢出指标的度量我们借鉴Javorcik(2004)的方法,构建三类指标分别衡量外资进入的水平溢出效应、前向关联溢出效应和后向关联溢出效应。

1.水平溢出指标(Horiz)。水平溢出效应主要衡量行业外资产出占行业总产出的比值。具体公式表示为:

| $ Hori{z_{jt}} = \left[ {\sum\limits_{i \in {\Theta _j}} {Foreignshar{e_{it}}} /{Y_{it}}} \right]/\sum\limits_{i \in {\Theta _j}} {{Y_{it}}} $ | (1) |

其中,下标i、j和t分别表示企业、行业和年份。Foreignshareit表示企业i第t年所持有的外资资本比例,用企业外资资本(包括港澳台资本和外商资本)占总实收资本的比重衡量,Yit表示企业i第t年的总产出。

2.前向关联溢出指标(Forward)。前向关联溢出主要度量处于上游行业的外资企业向下游行业j提供中间投入品时,所产生的溢出效应。在测算该指标时,我们只考虑外资企业在国内市场销售的那部分产出,将外资企业的出口从总产出中剔除,这是因为只有在国内市场销售的中间品才能产生前向溢出。具体公式为:

| $ Forwar{d_{jt}} = \sum\limits_{m \ne j} {{\delta _{jmt}}} \cdot \left\{ {\left[ {\sum\limits_{i \in \Theta m} {Foreignshar{e_{it}}} \cdot \left({{Y_{it}} - E{X_{it}}} \right)} \right]/\sum\limits_{i \in \Theta m} {\left({{Y_{it}} - E{X_{it}}} \right)} } \right\} $ | (2) |

其中,m表示行业j的上游行业,向行业j提供中间投入品;δjmt表示行业j从上游行业m所购买的中间投入品比重;EXit表示企业i第t年的出口额。

3.后向关联溢出指标(Backward)。后向关联溢出是指处于下游行业的外资企业通过购买上游行业j的中间投入品,进而对行业j产生的溢出效应。公式如下:

| $ Backwar{d_{jt}} = \sum\limits_{k \ne j} {{\varphi _{jkt}} \cdot Hori{z_{kt}}} $ | (3) |

其中,k表示行业j的下游行业,在生产过程中需要购买上游行业j的产品作为中间投入品;φjkt表示行业j的产出投入到下游行业k的比重;Horizkt为行业k第t年的水平溢出效应,由式(1)计算所得。

需要说明的是,中国国家统计局提供的投入-产出表都是进口竞争型的,即没有把中间使用、最终使用以及中间投入区分为国内和进口两部分(文东伟、冼国明,2010),而本文考察外资进入对本地企业出口的影响,在测算外资进入的前向关联溢出指标和后向关联溢出指标时,所使用的中间投入比重(δ)和中间使用比重(φ)只需要投入-产出表的国内部分,因此,为了使计算更为精确,我们使用OECD发布的国内投入-产出表来计算外资进入的前、后向关联溢出指标①。OECD投入-产出表使用的行业分类与中国工业企业数据库使用的国民经济行业分类存在一定区别,对此,我们首先将OECD投入-产出表的行业分类与国际标准产业分类(ISIC(Rev3))进行对接,然后将国际标准产业分类与国民经济行业分类进行对接,最终得到OECD投入-产出表中的18个行业,这18类行业所对应的国民经济行业具体见附表 1。

| 附表 1 OECD投入-产出表行业分类与国民经济行业分类对照表 |

① OECD提供的投入-产出表包括国内使用表和进口使用表,我们使用国内部分进行计算。

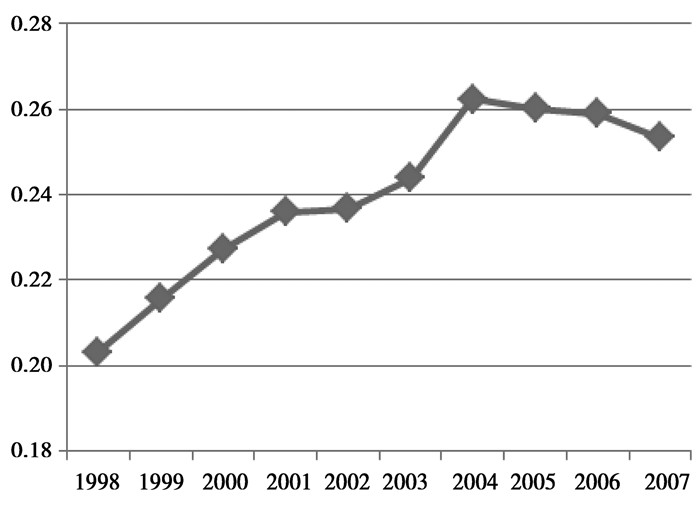

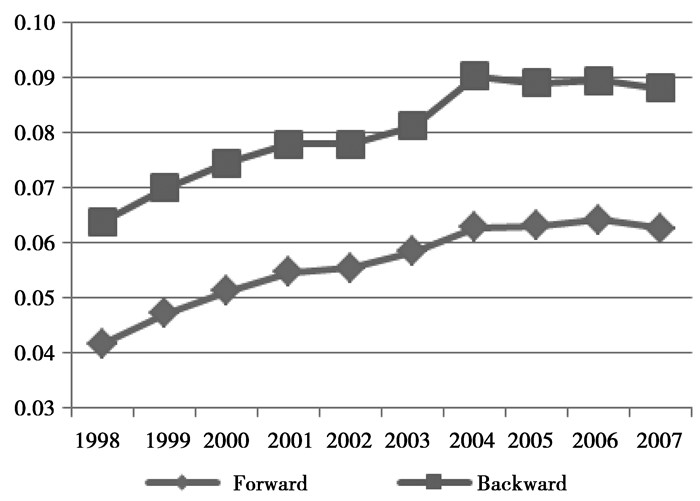

(三) 描述性分析我们使用工业企业数据库和OECD投入-产出表计算了外资进入的水平溢出效应、前向关联溢出效应和后向关联溢出效应,下面对具体测算结果进行简单的描述性分析。图 1和图 2分别绘制了1998-2007年外资水平溢出效应和前、后向关联溢出效应的变化趋势。从中可以看出:首先,外资水平溢出效应和前、后向关联溢出效应均呈现出波动上升趋势,水平溢出效应由1998年的0.2031上升到2007年的0.2534,前向关联溢出效应由1998年的0.0416上升到2007年的0.0625,后向关联溢出效应由1998年的0.0638上升到2007年的0.0881;其次,外资行业内水平溢出效应最大,行业间前、后向关联溢出效应相对较小。

|

图 1 1998-2007年外资水平溢出效应 数据来源:作者根据中国工业企业数据库和OECD投入-产出表计算所得。 |

|

图 2 1998-2007年外资前、后向关联溢出效应 |

进一步的,为了揭示行业间差异性特征,表 1报告了18个行业外资水平溢出效应和前、后向关联溢出效应指数。从外资水平溢出效应看,水平溢出较高的行业主要是技术密集型行业,如办公、会计和计算机设备(0.8197)、广播、电视和通信设备(0.6090)以及医疗、精密和光学仪器(0.4465)等,这些行业创新性强,技术要求高,外资进入能很好的激励该类企业创新,并产生较强的示范学习效应。与水平溢出效应一致,外资进入对技术密集型行业的前向关联溢出效应也较强,如办公、会计和计算机设备(0.1425)、广播、电视和通信设备(0.1312)等。后向关联溢出效应主要是处于下游行业的外资企业在向本地企业购买中间投入品的过程中产生的溢出,溢出最高的行业有电气机械和设备(0.2130)以及橡胶和塑料制品(0.1792)等。

| 表 1 1998-2007年分行业外资三类溢出指标 |

在理论分析外资进入对本地企业出口行为影响的基础上,分别构建如下计量模型检验外资进入对本地企业出口参与决策和出口规模的影响:

| $ P\left({Expdu{m_{ijt}} = 1} \right) = \\ {\alpha _0} + {\alpha _1}Hori{z_{jt}} + {\alpha _2}Forwar{d_{jt}} + {\alpha _3}Backwar{d_{jt}} + \beta {X_{it}} + {v_j} + {v_k} + {v_t} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

| $ \ln Expor{t_{ijt}} = \\ {\alpha _0} + {\alpha _1}Hori{z_{jt}} + {\alpha _2}Forwar{d_{jt}} + {\alpha _3}Backwar{d_{jt}} + \beta {X_{it}} + {v_j} + {v_k} + {v_t} + {\varepsilon _{it}} $ | (5) |

我们首先使用Probit模型(4)检验外资水平溢出、前向关联溢出和后向关联溢出对本地企业出口参与决策的影响。其中,下标i、j和t分别表示企业、行业和年份。被解释变量Expdumijt表示企业是否出口的虚拟变量,如果第t年企业i的出口额大于0,则取值为1,否则取值为0。核心解释变量Horizjt表示第t年j行业外资水平溢出指数;Forwardjt为第t年j行业外资前向关联溢出指数;Backwardjt为第t年j行业外资后向关联溢出指数。Xit表示一系列控制变量集合。此外,我们使用vj、vk和vt分别控制行业、地区和年份固定效应,εit表示随机扰动项。模型(5)用来检验外资进入对本地企业出口规模的影响,被解释变量lnExportijt为本地企业出口额的对数值,解释变量与模型(4)一致。

为保证估计结果准确可靠,我们在模型中加入一系列控制变量,具体包括:(1)企业规模(size)。规模因素对企业出口有重要影响(Bernard and Jensen, 2004;Berman et al., 2012),现有研究认为规模相对较大的企业更有能力参与出口活动。企业规模使用从业人员数的对数值来衡量。(2)全要素生产率(tfp)。根据新新贸易理论,生产率是影响企业出口的关键因素,生产率越高的企业进入出口市场的可能性越大,并且拥有更高的出口规模。本文使用Olley and Pakes(1996)方法测算企业全要素生产率。(3)企业年龄(age)。随着年龄增长,企业会拥有更大的投资规模和更成熟的管理体制,这将有利于企业进入出口市场并扩大出口规模;但企业年龄过大往往也会存在财务负担重等问题,难以适应激烈的国际市场竞争。因此,企业年龄和出口之间可能存在倒U型关系,我们在计量模型中引入age和age2两个变量。企业年龄的度量方法为:企业年龄=当年年份-开业年份+1。(4)是否国有企业虚拟变量(soes)。相对于民营企业而言,国有企业缺乏技术创新冲动,生产效率较低,因此进入出口市场的可能性相对较低。此外,国有企业在国际市场上的竞争力相对较弱,因此难以扩大出口规模。(5)企业利润率(profit)。出口企业面临更高的风险和更大的资金投入,利润率越高的企业越有能力克服这些障碍,进而在出口市场上有更好的表现。利润率使用企业利润与销售额比值度量。

(五) 数据说明本文所用微观制造业企业数据来自《中国工业企业数据库》,时间跨度为1998-2007年。考虑到该数据库存在指标缺失、指标异常等问题,对样本数据做如下常规性处理:(1)删除企业工业总产值、企业固定资产净值年平均余额缺失的观测值;(2)删除总资产小于流动资产、总资产小于固定资产净值年平均余额以及累计折旧小于当期折旧的企业样本;(3)删除职工人数少于30人,主营业务收入(即销售额)少于500万元,或者固定资产净值年平均余额低于1000万元的观测值。本文研究外资进入对本地企业出口的影响,因此我们还对外资和出口相关指标进行处理,如剔除出口交货值、实收资本、外商资本小于0或缺失的样本。此外,2003-2007年工业企业数据库使用新版国民经济行业分类,为保证全部样本的行业分类一致,我们根据Brandt et al.(2012)的做法对中国工业行业分类四位码进行了调整。表 2报告了主要变量的描述性统计特征。

| 表 2 各主要变量的描述性统计特征 |

表 3报告了外资进入对本地企业出口参与决策和出口规模影响的基本回归结果。第(1)-(3)列是对本地企业出口参与决策影响的检验,被解释变量为企业是否出口虚拟变量。我们在回归中依次加入外资进入三类溢出变量,第(1)列只加入外资水平溢出变量(Horiz),结果表明外资水平溢出的估计系数为正,并且通过1%水平的显著性检验,这说明外资进入通过行业内水平溢出效应显著提高了本地企业的出口概率;在此基础上,第(2)列加入行业间前向关联溢出变量(Forward),该变量估计系数显著为正,表明上游外资企业对本地企业的前向溢出有利于本地企业出口;第(3)列同时加入外资溢出三类指标,外资水平溢出变量和前向关联溢出变量的估计结果没有发生实质性变化,但后向关联溢出变量(Backward)没有通过显著性检验,这意味着外资进入的后向关联溢出效应并没有对企业出口参与决策产生影响。第(4)-(6)列是对本地企业出口规模影响的检验,被解释变量为企业出口交货值的对数值。与出口参与决策检验类似,我们在回归中依次加入外资进入三类溢出变量,第(6)列完整的回归结果显示,外资水平溢出变量的估计系数显著为正,这说明外资企业的行业内水平溢出有利于扩大本地企业出口规模;前向关联溢出变量的估计系数为正,且通过1%水平的显著性检验,表明上游外资企业与本地企业互动过程中产生的垂直溢出,倾向于扩大本地企业的出口规模;与出口参与决策检验结果不同的是,后向关联溢出变量的估计系数显著为正,这表明尽管外资企业的后向关联溢出对企业出口参与决策的影响不明显,但是显著扩大了已出口企业的出口规模。

| 表 3 基本估计结果 |

控制变量的估计结果显示,企业规模(size)和全要素生产率(tfp)对企业出口参与决策和出口规模的影响均显著为正,这表明规模越大的企业和全要素生产率越高的企业越有可能进入出口市场,并且出口规模越大。企业年龄(age)系数显著为正,企业年龄平方(age2)系数显著为负,这说明企业年龄与企业出口参与决策和出口规模之前存在倒U型关系,随着企业年龄增长企业出口可能性提高,但经营时间过长反而不利于企业出口。是否国有企业虚拟变量(soes)的估计系数显著为负,这表明相对于民营企业,国有企业进入出口市场的可能性相对较低,并且出口规模相对较小。尽管利润率越高的企业越有能力克服出口固定成本,进而有助于企业进入国际市场,但实证检验结果发现企业利润率(profit)估计系数没有通过显著性检验,这说明企业利润率还不是影响我国企业出口的关键因素。

(二) 不同外资来源地的估计结果本文将外资定义为港澳台资本和外商资本,并没有将其进行区分,不同来源地的外资对本地企业的出口影响是否存在差异?从水平溢出效应看,相对于港澳台资企业而言,来自非港澳台地区(特别是发达国家或地区)的外资企业往往拥有更先进的技术和更成熟的管理经验,因此通过行业内水平溢出效应对本地企业出口的影响更明显。从垂直溢出效应看,来自港澳台地区的外资企业,其目的主要是利用国内廉价劳动力从事出口加工贸易,与上下游本地企业的联系并不密切,因此通过行业间前、后向垂直溢出效应对本地企业出口的影响相对较弱(Lin et al., 2009;杨红丽、陈钊,2015)。基于此,为检验不同来源地外资企业对本地企业出口影响的差异性,我们根据外资来源地分别计算了港澳台外资和非港澳台外资的三类溢出指标①,不同外资溢出效应对本地企业出口参与决策和出口规模的影响结果报告在表 4。

① 我们分别使用HMT和OECD代表港澳台资本和非港澳台外资。在回归结果分析时,为使表达更简单明确,我们用OECD外资代表非港澳台外资。

| 表 4 不同外资来源地的估计结果 |

表 4第(1)-(4)列报告的是不同来源地的外资溢出对本地企业出口参与决策影响的估计结果。第(1)列区分了OECD国家和港澳台地区外资水平溢出对本地企业出口参与决策的影响,结果显示OECD国家的外资水平溢出显著提高了本地企业的出口概率,但港澳台地区的外资水平溢出对本地企业出口参与决策的影响没有通过显著性检验。这是因为来自OECD国家的外资企业所拥有的技术和管理经验相对更先进,能够更好的在行业内产生示范学习效应,进而有助于企业出口。第(2)列区分了OECD国家和港澳台地区外资前向关联溢出对本地企业出口参与决策的影响,与水平溢出的结果一致,来自OECD国家的外资企业能够通过前向关联溢出效应提高本地企业的出口概率,但港澳台地区的外资前向关联溢出对本地企业出口参与决策的影响并不显著性。第(3)列区分了OECD国家和港澳台地区外资后向关联溢出对本地企业出口参与决策的影响,结果显示两类外资的后向溢出效应对本地企业出口参与决策的影响均不显著。我们在第(4)列同时加入不同来源地外资进入的三类溢出指标,回归结果与(1)-(3)列的结果基本一致,这说明回归结果具有较好的稳健性。表 4第(5)-(8)列报告了不同来源地的外资溢出对本地企业出口规模的影响,与企业参与决策的检验类似,我们在(5)-(7)列依次区分了OECD国家和港澳台地区外资水平溢出、前向关联溢出和后向关联溢出对企业出口规模的影响,并且在第(8)列同时区分不同来源地外资进入的三类溢出指标。从第(8)列回归结果可以看到,OECD国家的外资水平溢出以及前、后向关联溢出均显著扩大了本地企业的出口规模;港澳台地区外资水平溢出和前向关联溢出均显著扩大了本地企业出口规模,但是后向关联溢出对企业出口规模的影响并不显著。控制变量的回归结果与基准回归结果基本一致,我们不再对其进行解释。

(三) 不同所有制企业的估计结果前文基于全部本地企业样本,分析了外资进入对本地企业出口参与决策和出口规模的影响,然而我们并没有区分企业所有制性质的差异。我国国有企业和民营企业在经营管理和生产效率等方面存在较大差异,民营企业在学习和模仿先进技术方面具有更高的积极性,而国有企业总体上缺乏技术学习的激励(蒋殿春、张宇,2008;陈琳、林珏,2009),因此,外资进入的行业内水平溢出对民营企业出口的影响应相对更大。此外,国有企业长期受计划体制庇护,因此没有足够的利益驱动跟外资企业建立上下游业务联系,进而难以获得外资进入产生的行业间前、后向关联溢出效应(毛其淋、许家云,2016)。基于此,我们进一步将本地企业按照企业所有制性质分为国有企业和民营企业两类,并分别对子样本进行回归估计,估计结果见表 5。

| 表 5 不同所有制企业的估计结果 |

表 5第(1)和(3)列分别是外资进入对国有企业和民营企业出口参与决策影响的回归结果。结果显示,外资水平溢出效应对国有企业和民营企业出口参与决策的影响均显著为正,也就是说外资进入显著提高了国有企业和民营企业的出口概率。但是行业间外资垂直溢出效应对两类企业出口参与决策的影响存在差异:外资前向关联溢出显著提高了民营企业的出口概率,但是降低了国有企业的出口概率;后向关联溢出对民营企业出口参与决策的影响不显著,但是降低了国有企业的出口可能性。表 5第(2)和(4)列对国有企业和民营企业出口规模的估计结果显示,外资进入的水平溢出效应和前向关联溢出效应均对国有企业和民营企业的出口规模产生显著的正向影响。后向关联溢出效应对两类企业的影响截然相反,后向关联溢出效应降低了国有企业的出口规模,但显著扩大了民营企业的出口规模。

(四) 内生性问题在使用微观数据研究外资进入的影响时,现有文献经常将行业层面的外资溢出指标视为外生变量(Javorcik,2004;Blalock and Gertler, 2008)。本文检验行业层面的外资溢出对本地企业出口行为的影响,因此由内生性问题导致的回归结果误差相对较小。但是,为确保回归结果的准确性,我们使用外资进入三类指标的滞后一期作为工具变量,再次进行工具变量回归检验,以期完全避免内生性问题的干扰。表 5第(5)-(6)列报告了使用工具变量的估计结果。在考虑外资溢出变量的内生性之后,外资水平溢出效应和前向关联溢出效应显著提高了本地企业的出口概率,但后向关联溢出效应对企业出口参与决策的影响没有通过显著性检验;外资水平溢出效应、前向关联溢出效应和后向关联溢出效应三个变量对本地企业出口规模的影响均显著为正。考虑内生性问题后的估计结果与基准结果不存在实质性差异,这说明回归结果是稳健的。

四、结论与政策建议本文从理论上分析了外资进入对本地企业出口行为的影响,并在构造外资溢出三类指标的基础上,运用1998-2007年中国制造业企业数据实证检验了外资溢出对本地企业出口参与决策和出口规模的影响。研究结果表明:(1)外资水平溢出和前向关联溢出显著提高了本地企业的出口概率和出口规模,外资后向关联溢出对本地企业出口参与决策的影响不显著,但扩大了已出口企业的出口规模,研究结论在控制内生性后仍成立;(2)不同来源地的外资对本地企业出口行为的影响存在差异性,来自非港澳台地区的外资通过水平溢出和前向关联溢出提高了本地企业出口概率和出口规模,但来自港澳台地区的外资对本地企业出口的影响并不显著;(3)外资溢出对不同所有制企业的影响不同,相对于国有企业,外资行业间前、后向关联溢出效应对民营企业出口参与决策和出口规模的影响更积极。

随着我国逐步放宽对外商投资的限制,越来越多的外资企业进入国内。外资进入对本地企业的影响一直是学术界研究的热点,本文的研究不仅丰富了相关研究成果,而且具有重要的现实意义。外资进入不仅促进了本地企业的出口参与决策,而且扩大了企业出口规模,有利于企业进入国际市场,因此,我国应完善相关政策,提高外资进入的便利化水平,进一步加大引进外资的力度。此外,不同来源地的外资质量不同,外资溢出效应存在差异性,我国不仅要积极引进外资,更要优化外资的来源结构,对于高质量的外资应给予适当的政策支持,以保证本地企业能够在最大程度上获取外资进入的溢出效应。

| [] |

柴敏,

2006, “外商直接投资对中国内资企业出口绩效的影响——基于省际面板数据的实证分析”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 46–52 页。 |

| [] |

陈琳、林珏,

2009, “外商直接投资对中国制造业企业的溢出效应:基于企业所有制结构的视角”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 24–33 页。 |

| [] |

蒋殿春、张宇,

2008, “经济转型与外商直接投资技术溢出效应”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 26–38 页。 |

| [] |

刘修岩、易博杰、邵军,

2011, “示范还是挤出? FDI对中国本地制造业企业出口溢出的实证研究”, 《世界经济文汇》, 第 5 期, 第 106–120 页。 |

| [] |

刘志成、刘斌,

2014, “外资进入与出口溢出——基于企业异质性角度的分析”, 《山西财经大学学报》, 第 3 期, 第 1–10 页。 |

| [] |

路江涌,

2008, “外商直接投资对内资企业效率的影响和渠道”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 95–106 页。 |

| [] |

毛其淋、许家云,

2016, “跨国公司进入与中国本地企业成本加成——基于水平溢出与产业关联的实证研究”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 12–32 页。 |

| [] |

师求恩,

2006, “外商投资企业的出口溢出效应研究”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 84–89 页。 |

| [] |

田利辉、刘延华、谭德凯,

2014, “外资进入和我国企业的生产率:'溢出'抑或'挤出'效应”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 1–17 页。 |

| [] |

王博,

2009, “外商直接投资对我国出口增长和出口结构的影响研究:1983-2006”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 91–95 页。 |

| [] |

王子军、冯蕾,

2004, “外商直接投资与中国出口竞争力——对我国按不同技术类别细分的制成品出口的实证分析”, 《南开经济研究》, 第 4 期, 第 52–57 页。 |

| [] |

文东伟、冼国明,

2010, “中国制造业的垂直专业化与出口增长”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 467–494 页。 |

| [] |

杨红丽、陈钊,

2015, “外商直接投资水平溢出的间接机制:基于上游供应商的研究”, 《世界经济》, 第 3 期, 第 123–144 页。 |

| [] |

赵婷、赵伟,

2012, “产业关联视角的FDI出口溢出效应:分析与实证”, 《国际贸易问题》, 第 2 期, 第 113–122 页。 |

| [] |

Aitken B., Hanson G.H. and Harrison A.E., 1997, "Spillovers, Foreign Investment, and Export Behavior". Journal of International Economics, 43(1), 103–132.

|

| [] |

Barrios S., H. Görg and E. Strobl, 2003, "Explaining Firms' Export Behaviour:R&D, Spillovers and the Destination Market". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(4), 475–496.

DOI:10.1111/obes.2003.65.issue-4 |

| [] |

Berman N., P. Martin and T. Mayer, 2012, "How Do Different Exporters React to Exchange Rate Changes?". The Quarterly Journal of Economics, 127(1), 437–492.

DOI:10.1093/qje/qjr057 |

| [] |

Bernard A.B. and J.B.Jensen, Jensen J.B., 2004, "Why Some Firms Export". Review of Economics and Statistics, 86(2), 561–569.

DOI:10.1162/003465304323031111 |

| [] |

Blalock G. and P.J.Gertler, Gertler P.J., 2008, "Welfare Gains from Foreign Direct Investment through Technology Transfer to Local Suppliers". Journal of International Economics, 74(2), 402–421.

DOI:10.1016/j.jinteco.2007.05.011 |

| [] |

Blomström M. and A.Kokko, Kokko A., 1998, "Multinational Corporations and Spillovers". Journal of Economic Surveys, 12(3), 247–277.

DOI:10.1111/1467-6419.00056 |

| [] |

Brandt L., J.Van Biesebroeck and Y. Zhang, 2012, "Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing". Journal of Development Economics, 97(2), 339–351.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [] |

Greenaway D., Kneller R., 2008, "Exporting, Productivity and Agglomeration". European Economic Review, 52(5), 919–939.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2007.07.001 |

| [] |

Greenaway D., N. Sousa and K.Wakelin and K. Wakelin, 2004, "Do Domestic Firms Learn to Export from Multinationals?". European Journal of Political Economy, 20(4), 1027–1043.

DOI:10.1016/j.ejpoleco.2003.12.006 |

| [] |

Halpern L., M. Koren and A. Szeidl, 2015, "Imported Inputs and Productivity". The American Economic Review, 105(12), 3660–3703.

DOI:10.1257/aer.20150443 |

| [] |

Kokko A., M. Zejan and R. Tansini, 2001, "Trade Regimes and Spillover Effects of FDI:Evidence from Uruguay". Review of World Economics, 137(1), 124–149.

|

| [] |

Lin P., Z. Liu and Y. Zhang, 2009, "Do Chinese Domestic Firms Benefit from FDI Inflow? Evidence of Horizontal and Vertical Spillovers". China Economic Review, 20(4), 677–691.

DOI:10.1016/j.chieco.2009.05.010 |

| [] |

Melitz M.J., 2003, "The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity". Econometrica, 71(6), 1695–1725.

DOI:10.1111/ecta.2003.71.issue-6 |

| [] |

Olley S.and A.Pakes, Pakes A., 1996, "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry". Econometrica, 64(6), 1263–1297.

DOI:10.2307/2171831 |

| [] |

Ruane, F. and J. Sutherland, 2005, "Foreign Direct Investment and Export Spillovers: How Do Export Platforms Fare", ⅢS Working Paper, No. 58.

|

| [] |

Javorcik B.S., 2004, "Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages". The American Economic Review, 94(3), 605–627.

DOI:10.1257/0002828041464605 |