随着年龄的增大,老年人在身体和精神上都会出现病变,这是一个自然的生理过程。因此,人口老龄化的一个后果就是医疗负担的增加,对老年人健康问题的研究将变得越来越重要。以生活自理能力为代表的我国中老年人的身体健康问题得到了广泛的关注(顾大男、曾毅,2004;杜鹏、武超,2006;姜向群、魏蒙,2015),但现有文献对我国中老年人精神健康的关注不足。精神健康对我国老年人群体的危害却变得越来越严重,Jia et al.(2014)针对2008-2009年数据的一项研究表明,我国65岁及以上老年人口中,老年痴呆患病率为5.14%,且农村地区老年痴呆的发病率比城市更高:农村为6.05%,城市4.4%。就总量而言,1990年,我国患老年痴呆者人数为368万,而到了2010年,这一数字提高到了919万(Chan et al., 2013)。来自社会科学的研究表明,人们的健康状况在社会经济地位上存在梯度的现象,即具有更高的社会经济地位者,往往也拥有较好的健康状况(Contoyannis and Jones, 2004;Currie,2009)。基于微观数据,实证考察我国农村中老年人的精神健康在经济状况上的表现,在农村老年人经济状况不佳与农村老龄化更加严重的现实背景下具有重要的意义。

在过去的三十多年里,我国在减贫上取得了巨大的成就。经济的持续高速增长使得相继两千多万人摆脱了贫困,这对于中国乃至世界的减贫事业都是极大的贡献(林毅夫,2010)。但是,中国在减贫上的表现却呈现出不均衡的特点(Ravallion and Chen, 2007)。至今,农村地区仍然是中国贫困人口最为集中的区域。2014年,我国农村地区仍然有7017万贫困人口。①对于广大的农村居民来说,老年人又是其中在经济上最为弱势的群体。农村老年人的贫困发生率不仅高于一般农村居民,也远远高于城市地区的老年人(Cai et al., 2012)。鉴于我国农村老年人不佳的经济状况,收入作为社会经济地位的一个重要维度,是否影响他们的精神健康?

① 数据来自《中国统计年鉴(2015)》,7017万贫困人口是按照2010年的贫困线标准计算得到的。

贫困不仅表现为物质匮乏,更有可能会导致精神健康问题。农村老年人自杀的新闻频繁见诸报端,让人唏嘘哀叹的同时,也让我们思考其发生的原因。“贫困”是被媒体提及最多的一个词汇,自杀者往往长期处于极端贫困的经济环境中,长期贫困引起的精神健康问题可能是产生极端行为的直接原因。社会经济地位(Socioeconomic status) ②与健康的关系在社会科学不同领域里都得到了探讨,人们往往发现社会经济地位高的个体,在健康上的表现也会更好,即存在健康的社会经济地位梯度(Demakakos et al., 2008;王甫勤,2012)。收入作为社会经济地位的一个重要维度,也和健康呈现出显著的正向关系。高收入者可以通过购买更多的医疗保健服务来提高自身的健康水平,高收入所体现的高社会地位也能带来精神上的满足或愉悦,这些因素都有助于高收入者健康水平的提升。贫困作为低收入的一个极端表现通过类似的渠道影响个体包括精神健康在内的健康状况。

② 社会经济地位的一般定义包含收入、教育和职业这三个维度。

在农村人口老龄化程度不断加深,减贫形势依然严峻的情况下,探讨贫困对农村中老年人精神健康的影响具有重要的现实意义。现有关于我国农村老年贫困的研究大多为估算贫困人口的规模、考察贫困人口的特征,以及引起贫困的因素,并未涉及贫困的影响(王德文、张恺悌,2005;马琳琳、王晶,2015;刘生龙、李军,2012;解垩,2015;张川川等,2015)。本文从贫困的影响入手,使用2013年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)数据,实证考察经济状况对我国农村中老年人精神健康的影响。CHARLS对我国45岁及以上人口具有代表性,并提供了丰富的人口学信息、收入支出信息和健康信息,从中可以构造出反映精神健康的认知状况变量和精神抑郁变量,以及影响精神健康的许多其它因素。考虑到社区内个体的相关性,本文使用多层模型进行估计。估计结果显示,以家庭人均年收入为衡量的经济状况显著影响中老年人的精神健康。变换不同的经济状况指标,经济状况对精神健康的促增效应结论仍然成立。同时,本文考察了经济状况影响精神健康的异质性,并对多层线性模型的正态分布假设进行了检验。

后文安排如下:第二部为文献综述;第三部分介绍所用的数据及相关变量;第四部分说明多层线性模型;第五部分报告实证结果;最后,第六部分总结全文。

二、文献综述在过去的三十多年里,我国的经济社会状况发生了巨大变化,人口老龄化成了一个特别突出的问题。一方面,经济的高速增长、人们教育水平的提升、计划生育政策的长期严格执行,都使得我国居民的生育率处于极低的水平;另一方面,随着人们健康意识的提高、医疗技术的进步,我国居民的人均预期寿命逐年提高。低生育率和高预期寿命意味着人口老龄化,并且我国人口老龄化有加快的趋势(Zhang et al., 2012)。我国的人口老龄化也呈现出一定的区域差异,即农村地区的老龄化程度高于城市地区。随着户籍对人口流动制约的逐渐放松,农村年轻人口不断外流,去城市地区寻找非农就业机会,这导致农村地区的老龄化程度更加严重。1982年,中国60岁及以上人口占总人口的比例,农村为7.8%、城市为7.1%;2011年,这一比例相应的提高到了15.4%和12.6%(Chen et al., 2014)。农村老年人是经济上最为弱势的群体,但现有关于我国农村老年贫困的研究大多关注于估算贫困人口的规模、考察贫困人口的特征、以及引起贫困的因素(王德文、张恺悌,2005;马琳琳、王晶,2015;刘生龙、李军,2012;解垩,2015;张川川等,2015)。

我国农村老年人的高贫困发生率既有来自家庭赡养缺失的部分,也有来自政府功能缺位的因素。目前,农村老年人的收入来源包括自身劳动收入、家庭成员的支持和政府提供的养老金和低保收入(Cai et al., 2012)。随着年龄的不断增大,老年人自身的劳动收入会大大减少,来自家庭成员的支持会变得更加重要。但是,在城乡人口流动的大背景下,成年子女对老年父母的经济支持往往是缺失的(原新、王丽,2015)。流动到城市的成年子女不仅在空间上与父母分隔开来,不能提供及时的照料,还要面对城市高昂的物价、房租,以及歧视性的就业环境,对老年人的赡养往往力不从心。另一方面,虽然我国政府试图建立覆盖所有农村居民的新型农村养老保险制度,但是在目前“广覆盖、保基本”的原则下,新农保对农村老年人提供的保障水平极其有限,往往不能起到很好的保障作用(薛惠元,2012;秦兴俊、胡宏伟,2016)。家庭和政府都不能给农村老年人提供足够的经济支持,这使得他们容易陷入长期贫困的境地。

贫困是经济状况极端低下的表现,贫困对精神健康的影响可以从以下几个方面去理解。第一,从传统的健康生产函数的角度来说,由于贫困者拥有极少的经济资源,无法投入足够的能够提升自身健康的资源,如营养、医疗保健等,这会对包括精神健康在内的健康产生不利的影响;第二,经济状况影响个体的社会行为,进而影响精神健康。经济贫困者对社会具有较低的信任度,也较难参与各项社会活动,这导致其社会资本水平较低,而社会资本会影响个体的健康状况(Miller et al., 2006;Musalia,2016);第三,本文从情景记忆和精神状态两个方面刻画农村中老年人的认识状况,可以从脑科学的角度理解贫困对认知状况的影响。贫困者拥有较少的收入,必须在不同的支出项目之间做出权衡取舍的决策。个体认知系统的能力有限,与贫困相关的决策会消耗脑力资源(Mental resources),使得大脑难以从事其它任务(Mani et al., 2013)。另外,经济状况会影响个体的心理特征,贫困改变个体的风险偏好和时间偏好,使得贫困者具有更难脱离贫困的经济行为。研究表明,贫困者面临更大的压力、拥有更多的负面情绪,这使得他们更加强烈的规避风险和现时导向(Haushofer and Fehr, 2014)。

现有关于我国农村中老年人经济状况和精神健康状况的实证研究较少。相比较而言,国外的研究对这一问题的实证考察较为丰富。在估计以收入为代表的经济状况对包括老年人在内的个体精神健康的影响时,存在以下明显的内生性问题:精神健康状况较差,意味着个体难以从事日常的工作活动,这必定会影响其在劳动力市场上的表现,进而影响其收入水平,即精神健康对经济状况具有反向的因果影响。随机实验(Random control trial,RTC)被认为是因果推断的“黄金律”,在保证随机性的良好的实验设计下,能够获得处理(Treatment)对结果的一致影响,针对发展中国家的“金钱转移支付项目”为评估收入对精神健康的影响提供了可能(Samuels and Stavropoulou, 2016)。Baird et al.(2013)评估了在马拉维的尊巴地区实施的一项随机干预项目,他们发现正向的收入冲击对以GHQ-12量表得分为衡量的精神健康有正向的影响,且这种正向影响在不设定条件的转移支付的情况下更加明显。类似的还有Haushofer and Shapiro(2016)针对在肯尼亚实施的无条件现金转移支付的评估研究,他们也发现现金收入对个体精神健康的正向影响。

除了利用随机实验的方法,在观测数据的情况下,一些研究者也使用其它计量方法识别经济状况对个体精神健康的因果效应。Gardner and Oswald(2007)利用彩票中奖这种外生事件,识别收入对个体精神健康的影响。他们通过比较巨额彩票中奖者与未中奖者和少额彩票中奖者的GHQ-12量表得分,发现巨额彩票中奖者的精神健康得到了显著的提高,但是这种效应在两年之后降低了。类似的利用经济状况的外生变化,识别收入对个体精神健康影响的还有Friedman and Thomas(2008)的研究,他们考察了亚洲金融危机对印度尼西亚居民精神健康的影响,发现经济危机对低教育程度者、无土地者、城市居民和严重受危机影响省份居民的精神健康具有更加严重的负面影响,且当经济状况恢复到危机前的水平时,这种负向影响也会一直持续下去。

有效识别以收入为衡量的经济状况对我国农村中老年人精神健康的影响,需要处理精神健康对收入的反向因果影响。同时,当然还存在遗漏不可观测因素造成的遗漏变量内生性问题。例如,老年人的非认知能力,如社会交往能力等,既影响收入状况,又影响精神健康。上述代表性文献表明,需要利用随机实验或者寻找对收入的外生变化。但是在本文的估计中,很难找到这样的对农村中老年人收入的外生变化。鉴于此,本文并不打算估计经济状况对农村中老年人精神健康的因果影响,而是在控制一系列同时影响经济状况和精神健康的社会人口因素和社会经济因素的情况下,尽量减轻本文估计中存在的内生性。同时,本文运用多层线性模型控制社区内个体的相关性。在后文的实证分析部分,本文还尝试利用CHARLS数据的追踪调查性质,处理精神健康对经济状况影响的反向因果影响内生性问题。

三、数据与变量 (一) 数据本文所用数据来自中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS),由北京大学国家发展研究院的专家学者发起并负责组织调查事宜。CHARLS旨在收集一套对我国45岁及以上中老年人具有代表性的高质量微观家庭数据,用以分析人口老龄化问题。CHARLS采集了丰富的人口学信息、收入支出信息,以及健康方面的信息,非常适合本文的研究主题。在2008年浙江、甘肃两省试调查的基础上,CHARLS团队于2011年开展了全国层面的基线大调查。随后,CHARLS团队每隔两年对基线调查家庭做一次追踪访问。本文使用CHARLS2013年的调查数据,以反映最新的情况。另外,本文保留农村地区的样本①。

① 关于CHARLS的抽样设计等细节,请参见官方网站:http://charls.pku.edu.cn/zh-CN(access at May 29,2017)。

(二) 变量本文通过构造认知状况和精神抑郁反映中老年人的精神健康状况。CHARLS设计了反映不同收入项目的问题,全面刻画了家庭的收入情况,据此本文构造家庭人均年收入以及贫困变量。为了排除其它影响精神健康的因素对本文估计结果的干扰,本文构造相应的控制变量。各变量说明如下:

1. 精神健康CHARLS问卷的“健康状况和功能”模块设计了反映受访者认知状况的一系列问题,以及标准的反映抑郁状况的CES-D量表,本文根据这些问题构造情景记忆变量、精神状态变量和CES-D得分变量。

(1) 认知状况

CHARLS访员不重复地给受访者读十个词,然后让受访者回忆并说出刚才听到的这些词,回答正确的词的数量即为短期记忆得分。在一些行为感知的问题之后,再次让受访者回忆之前听到的词,回答正确的词的数量即为延时记忆得分。将短期记忆得分和延时记忆得分相加除以2得到情景记忆(Episodic memory)变量。因此,情景记忆取值介于0至10之间。通过以下问题可以构造精神状态(Mental status)变量:连续追问受访者五次100减7,并记录回答正确的次数和受访者是否在回答的过程中使用了辅助工具;提问受访者是否知道调查时点的年份、月份、日期、星期和季节;是否能够画出访员给出的图片。将上述项目的得分相加形成精神状态变量。因此,精神状态取值介于0至12之间(Lei et al., 2012)。

(2) 精神抑郁

在“健康状况和功能”模块,CHARLS设计了标准的CES-D量表。10道问题都是有关受访者上周的感觉及行为,每道题的答案都是四个选项,反映该项事件发生的频率①。本文对第5道和第8道问题的选项号做逆序处理,使得所有问题的选项号数值都反映受访者的抑郁程度。把所有问题的选项号相加即为CES-D得分(Lei et al., 2014)。因此,CES-D得分取值介于10至40之间。

① 四个选项分别是“1.很少或者根本没有(< 1天)”、“2.不太多(1 -2天)”、“3.有时或者说有一半的时间(3-4天)”和“4.大多数的时间(5-7天)”。

2. 经济状况本文根据家庭人均年收入反映家庭的经济状况。首先,计算家庭年总收入。家庭年总收入包括工资收入、转移收入、农业收入和个体经营收入,将这四个部分的收入相加,得到家庭年总收入;然后,计算家庭常住人口数;最后,把家庭年总收入除以家庭常住人口数,得到家庭人均年收入。由于家庭人均年收入为本文的核心解释变量,所以删除家庭人均年收入缺失或为零的样本。参照Tampubolon and Hanandita(2014)的做法,本文使用经济状况的三种设定形式:第一,家庭人均年收入;第二,是否贫困指示变量。2011年,我国政府将农村地区贫困线设定为年人均纯收入2300元。2014年,上调至2800元。CHARLS2013年调查收集的收入信息反映的是2012年的情况,所以本文根据2011年的贫困线数定义是否贫困;第三,反映家庭人均年收入不同分位点的虚拟变量。

3. 其它影响精神健康的因素影响精神健康的因素众多,这些因素往往也和经济状况相联系,所以本文尽量多的控制这些因素,在保持这些变量不变的情况下,考察经济状况对农村中老年人精神健康的影响。社会人口因素是需要控制的第一类因素,本文所控制的影响中老年人精神健康的社会人口因素包括性别、年龄、婚姻状况、身体健康状况和家庭规模。本文使用是否失能反映受访者的身体健康状况,CAHRLS数据设计了ADL/IADL相关问题,本文定义失能为在ADL/IADL任何一项上存在困难的情况。性别、年龄、婚姻状况和家庭规模都能直接从数据中判断得到,对它们不做过多说明。

社会经济因素是控制的本文第二类影响精神健康的因素,包括教育程度和工作状态。教育对健康的因果影响正得到越来越多实证研究的支持,研究者往往发现教育程度高的人健康状况也会越好(Grossman,2015)。教育也会影响老年时期的认知状况(Huang and Zhou, 2013),而认知状况是本文关注的精神健康指标之一。个体的劳动力市场状况对其精神健康也具有重要的影响,Dave et al.(2008)的研究表明,退休会导致生活方式上的变化,身体锻炼和社会活动的减少是退休对健康产生负面影响的原因。本文控制是否尚在工作虚拟变量。

通过社会网络里的信息交换和社会支持,社会资本被认为能够影响个体的精神健康状况(Miller et al., 2006;Musalia,2016)。在“生活方式和健康行为”模块,CHARLS设计了一个受访者可以多选的问题,询问受访者过去一个月是否进行了所列示的十项社交活动②。本文将这10项均视为能够提升社会资本的社交活动。如果受访者在该项活动上表示参与了,那么该项社会资本为1,否则为0。将这10项社会资本相加,得分即为本文的个体社会资本指标。为了便于对回归结果的解释,本文对个体社会资本指标做标准化处理。

② 这十项社会活动分别是:(1)串门、跟朋友交往;(2)打麻将、下棋、打牌、去社区活动室;(3)无偿向与不同住的亲人、朋友或者邻居提供帮助;(4)去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等;(5)参加社团组织活动;(6)志愿者活动或者慈善活动;(7)无偿照顾不同住的病人或残疾人;(8)上学或者参加培训课程;(9)炒股;(10)上网。

表 1提供了控制变量的描述性统计结果。样本中男性占49.6%,平均年龄为60岁,50%介于45至60岁之间,60至75岁占42%。88.7%都处于在婚状态,剩下的为分居、离异、丧偶和从未结婚。17.3%的样本个体存在失能的情况。样本农村中老年个体的教育程度较低,52%位小学以下,小学或初中毕业的分别占21%和19%。还有79%的样本个体处于就业状态,如此高的就业率可能是因为样本中60岁以下者占了一半造成的。

| 表 1 描述性统计 |

表 2 Panel A显示,样本个体的家庭人均年收入为4.3千元,而标准差为10.33,存在较大的收入差异。按照2011年人均纯收入2300元的标准,样本里有62.7%的农村中老年人处于贫困状态。需要注意的是,本文发现通过CHARLS数据计算的家庭人均支出高于家庭人均收入,前者的均值接近后者的两倍,这大概也是本文使用收入信息计算的贫困率较高的原因。为了保持结果的可比性,本文还是选择使用收入数据来反映家庭的经济状况。另外,有58%的农村中老年人处于收入分布的50分位点以下。

| 表 2 经济状况与精神健康 |

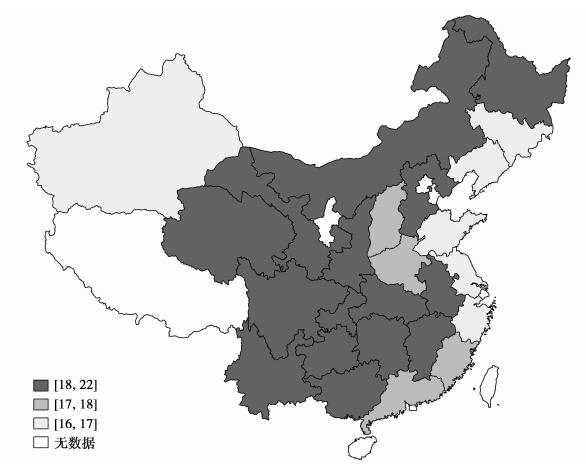

再来看农村中老年人的精神健康状况,表 2 Panel B显示,样本中老年人情景记忆平均得为3.2分,而精神状态平均得为8.24分。情景记忆的满分值为10分,精神状态的满分值为12分,所以均值比较表明我国农村中老年人的情景记忆明显好于精神状态;CES-D的平均得分为18.46分,按照CES-D得分大于20即为患有抑郁症的常规定义,2013年我国农村45岁及以上中老年人将近一半患有一定程度的精神抑郁。图 1给出了我国农村中老年人用CES-D得分衡量的精神抑郁的地理分布情况。可以看到,我国农村中老年人的精神健康存在明显的区域差异。中西部农村中老年人精神状况较差,这可能是因为这些地区的农村中老年人更多的是子女外出的留守老人。

|

图 1 农村中老年人精神抑郁的地理分布 注:本图反映各地区农村中老年人CES-D得分均值;无数据地区为北京市、上海市、天津市、海南省、台湾省、宁夏回族自治区、西藏自治区、香港特别行政区和澳门特别行政区。 |

为了控制社区内个体的相关性,本文使用多层模型(Multi-level model)估计经济状况对农村中老年人精神健康的影响。多层模型得到了社会科学研究者的广泛使用,被用来在实证分析中控制同一地理单位内样本的相关性(Peugh,2010;Tampubolon and Hanandita, 2014)。本文使用的精神健康指标为反映认知状况的情景记忆和精神状态,以及反映抑郁状况的CES-D,这三个变量可以视为连续变量,所以本文使用线性的多层模型。在本文中,第一层为个体、第二层为社区,模型设定如下:

| $ mental\_healt{h_{ic}} = {\beta _0} + {\beta _1}economic\_statu{s_{ic}} + {\beta _2}{X_{ic}} + {\zeta _c} + {\varepsilon _{ic}} $ | (1) |

其中,mental_healthic为社区c个体i的精神健康变量;economic_statusic为经济状况变量,包括家庭人均年收入、是否贫困以及家庭人均年收入不同分位点虚拟变量;Xic是影响个体精神健康的其它变量;ζc为社区层面的随机截距项(Random intercept);εic为随机误差项。

对于多层线性模型,本文假设外生性条件如下:

| $ E\left({{\zeta _c}|povert{y_{ic}}, {X_{ic}}} \right) = 0 $ | (2) |

| $ E\left({{\varepsilon _{ic}}|povert{y_{ic}}, {X_{ic}}, {\zeta _c}} \right) = 0 $ | (3) |

随机截距项ζc和随机误差项εic均服从正态分布,

| $ {\zeta _c}|povert{y_{ic}}, {X_{ic}} \sim N\left({0, \psi } \right) $ | (4) |

| $ {\varepsilon _{ic}}|povert{y_{ic}}, {X_{ic}}, {\zeta _c} \sim N\left({0, \theta } \right) $ | (5) |

本文假设外生性条件成立,后文会对正态分布假设做检验。另外,作为对内生性问题的回应,后文会对精神健康反向影响收入的内生性问题做进一步的讨论。

五、实证结果与讨论 (一) 经济状况对农村中老年人精神健康的影响为了刻画不同因素对精神健康的影响,对于每一个反映精神健康的指标,均拟合以下五个模型:(1)零模型;(2)仅控制经济状况的单变量模型;(3)仅控制经济状况和社会人口因素;(4)仅控制经济状况和社会经济因素;(5)控制经济状况、社会人口和社会经济的全模型。表 3为按此设定的经济状况对情景记忆影响的估计结果,这里的经济状况使用家庭人均年收入衡量①。

① 限于篇幅,对精神状况和CES-D类似的分析在正文中略去,感兴趣的读者可向作者索取。

| 表 3 经济状况对情景记忆的影响 |

表 3第一列为零模型的估计结果,截距项估计系数表示社区层面中老年人的情景记忆差异,社区间的随机部分为0.224。第二列加入家庭人均年收入变量,它和情景记忆显著相关。家庭人均年收入每增加一千元,情景记忆得分显著提高0.280。此时,社区间的随机部分下降到0.174,这表明家庭人均年收入对于解释样本中老年个体的情景记忆差异起到了很大的作用。第三列和第四列分别在第二列的基础上加入社会人口因素和社会经因素,第五列同时加入所有控制变量。可以看到,家庭人均年收入的估计系数有所减小,但是仍然非常显著。第五列全模型显示,家庭人均年收入每提高一千元,情景记忆得分显著提高0.132。

本文发现社会经济因素比社会人口因素对中老年人情景记忆的影响更大一些。从第二列到第三列加入社会人口因素后,家庭人均年收入的估计系数减小0.102;从第二列到第四列加入社会经济因素后,家庭人均年收入的估计系数减小0.112。这表明,社会经济因素对情景记忆更具解释力。换一种角度,比较第五列和第三列与第四列,同样能够得到社会经济因素比社会人口因素影响更大的结论。从第三列到第五列,因为加入社会经济因素,家庭人均年收入的估计系数减小0.046,但是从第四列到第五列,加入社会经济因素后,家庭人均年收入的估计系数减小0.036。

表 4给出了全模型的设定下,家庭人均年收入对情景记忆、精神状态和CES-D得分影响的估计结果。第一列同表 3第五列全模型下的估计结果,第二列和第三列分别是家庭人均年收入对精神状态和CES-D得分影响的估计结果。以家庭人均年收入为代表的经济状况显著提高情景记忆、精神状态,显著降低反映抑郁程度的CES-D得分。除了本文关心的经济状况因素,其它变量对精神健康的影响如下:男性的抑郁程度更低、以精神状态为代表的认知状况更好,但是以情景记忆为代表的认知状况却更差;第一列和第二列的估计结果显示,随着年龄的增大,认知状况变得更差;无论是以情景记忆还是精神状态来衡量,失能者的认知状况更差,同时,失能者的抑郁程度更高;通过比较不同教育程度虚拟变量的估计系数大小,可以看到教育对精神健康具有明显的促进作用;最后,本文构建的个体社会资本变量显著提高认知状况,同时显著降低抑郁程度。

| 表 4 经济状况对精神健康的影响 |

上文使用的反映家庭经济状况的家庭人均年收入为连续变量,作为稳健性分析,接下来我们使用不同的经济状况设定形式继续考察经济状况对农村中老年人精神健康的影响。按照数据部分的说明,本文构建受访家庭是否贫困的虚拟变量,同时,根据家庭人均年收入设置三个不同分位点的虚拟变量,分别是低于50分位点、50至75分位点和高于75分位点。表 5 Panel A的估计结果显示,贫困家庭中老年人的情景记忆和精神状态得分显著高于非贫困家庭的中老年人,而贫困家庭中老年人的CES-D得分则显著高于非贫困家庭中老年人。

| 表 5 稳健性分析 |

表 5 Panel B分段设置家庭人均年收入的估计结果显示,相对于基准组的50分位点以下者,50至75分位点和75分位点以上者的情景记忆和精神状态得分显著较高,而CES-D得分显著较低。另外一个发现是,家庭人均年收入高分位点的估计系数更大,例如,第一列显示处于家庭人均年收入50至75分位点的中老年人,他们的情景记忆得分比50分位点以下者显著高0.171,75分位点以上者的情景记忆得分比50分位点以下者显著高0.373!第二列精神状态和第三列CES-D显示了类似的估计结果。Panel B的分段估计结果表明,收入对中老年人精神健康的影响是非线性的,即收入对精神健康的促进作用对于高收入者的效果更大。

(三) 异质性影响前文使用不同的经济状况和不同的精神健康衡量指标,估计了经济状况对农村中老年人精神健康的影响,发现家庭人均年收入的提高能够提升中老年人的精神健康。接下来,本文考察经济状况对精神健康影响的异质性。作为最基本的人口学特征,本文考察年龄和性别的异质性。

表 6第一列和第二列分别为家庭人均年收入对反映认知状况的情景记忆和精神状态的影响。家庭人均年收入对不同年龄和不同性别群体的情景记忆和精神状态都具有显著的提升效应,但是家庭人均年收入对情景记忆和精神状态的影响在不同年龄和不同性别群体中呈现不同的特征。对于反映认知状况的情景记忆而言,收入的影响在中年人和男性群体里较大;对于精神状态,收入的影响在老年人和女性群体里的影响更大。

| 表 6 异质性影响 |

第三列Panel A的分年龄估计结果显示,收入对60岁以下中年人的CES-D得分具有显著的抑制作用,但是对60以上老年人CES-D得分的影响不显著。第三列Panel B的分性别估计显示,家庭人均年收入对于男性和女性的CES-D得分均具有显著的负向影响,但是对女性的影响要更大,两者的估计系数分别为-0.290和-0.416。

本文进一步考察经济状况对不同地区农村中老年人精神健康的异质性影响,表 6 Panel C为在东中西部不同样本下的估计结果。可以看到,家庭人均年收入仅对中部地区农村中老年人的精神状态和CES-D没有显著影响。就影响的大小而言,经济状况对西部地区农村中老年人精神健康的影响最大。例如,家庭人均年收入每提高一千元,西部农村中老年人的情景记忆显著提高0.14分,而中部和东部农村中老年人的情景记忆显著提高0.139分和0.071分。反映精神抑郁的CES-D也呈现相同的情况。

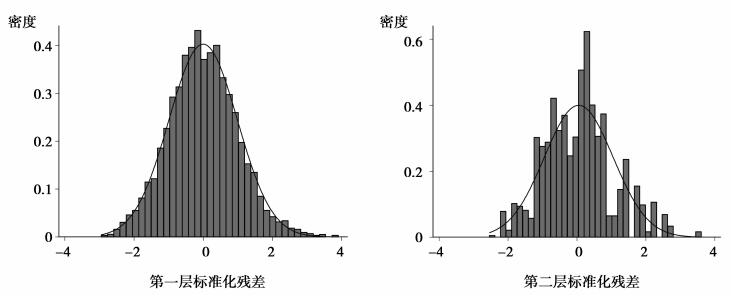

(四) 残差诊断为了评估运用多层线性模型涉及的式(4)和式(5)的正态分布假设,本文提供残差诊断(Residual diagnosis)的结果。对于本文所使用的线性混合模型,如果模型设定正确,那么第一层个体的残差预测值和第二层社区的随机截距项服从正态分布。所以,基本思路是获得随机截距项和随机扰动项的预测值,判断它们是否服从正态分布。

根据不同社区c的随机截距项ζc的经验贝叶斯预测值

| $ {{\tilde \xi }_{ic}} = mental\_healt{h_{ic}} - \left( {{{\hat \beta }_0} + {{\hat \beta }_1}economic\_statu{s_{ic}} + {{\hat \beta }_2}{X_{ic}}} \right) $ | (6) |

将第一层残差和第二层随机截距项的预测值分别除以它们的标准差得到标准化残差,并将第一层个体和第二层社区的标准化残差的直方图绘制于图 2中。可以看到,两者都近似服从正态分布,表明本文使用多层线性模型的合理性。

|

图 2 标准化残差 |

正如前文所述,识别经济状况对个体精神健康的因果影响需要创造或者找到收入的外生变化,这在本文的数据环境下较难实现,所以本文的目的仅在于在控制一系列变量的情况下,分析经济状况是否仍然和精神健康显著相关。前文的结果表明,在控制社会人口因素和社会经济因素的情况下,家庭经济状况还是和中老年人个体的精神健康显著相关。本文利用CHARLS数据追踪调查的性质,尝试着处理本文估计中精神健康对经济状况的反向影响内生性问题。CHARLS目前仅公布了前两轮全国调查的数据,本文实证分析的主要部分使用的是CHARLS2013年调查农村部分的截面数据。我们从2011年的数据中计算家庭的人均年收入变量,然后做该变量对2013年数据中老年人精神健康影响的回归。如果经济状况变量的估计系数统计显著,则只能解释为收入对精神健康的影响,而不是精神健康对收入的影响。因为2013年中老年人的精神健康状况是不会影响该家庭2011年时的家庭人均年收入的。

表 7为使用2011年的经济状况指标时的估计结果。同样,我们用三种形式刻画家庭的经济状况,人均家庭年收入、是否贫困、收入分段虚拟变量。可以看到,与前文的估计结果类似,家庭人均年收入显著提高由情景记忆得分和精神状态得分反映的认知状况、显著降低由CES-D得分反映的精神抑郁程度;贫困家庭中的中老年人认知状况更差、精神抑郁程度更高;如果中老年人家庭的收入处于更高处,则他们的认知状况更好、精神抑郁程度更低。

| 表 7 反向因果影响内生性问题 |

城乡人口流动下的家庭赡养缺失和社会建设滞后下的政府养老保障功能的缺位,使得我国农村老年人成为经济上最为弱势的群体,他们的贫困发生率不仅高于普通农村居民,也远远高于城市老年人。随着年龄的增大、生理机能的衰退,老年人是老年痴呆和精神抑郁等疾病的高发群体(李甲森、马文军,2016)。从社会政策干预的角度来说,考察社会因素对老年人精神健康的影响具有重要的意义。本文运用2013年中国健康与养老追踪调查数据,实证分析了经济状况对农村中老年人精神健康的影响,发现以家庭人均年收入为代表的经济状况对我国农村中老年人的精神健康具有显著的影响。多层线性模型的估计结果表明,家庭人均年收入每提高一千元,反映认知状况的情景记忆提高0.132分、反映认知状况的精神状态提高0.121分;家庭人均年收入每提高一千元,反映抑郁程度的CES-D得分显著下降0.293。通过国家设定的农村贫困线标准构建是否贫困虚拟变量,本文发现贫困家庭中老年人的精神健康状况更差。同时,通过设置家庭人均年收入不同分位点虚拟变量,本文发现家庭人均年收入对精神健康的影响是非线性的,即经济状况对精神健康的促进效应对高收入者更大。

本文的研究对于老龄化程度不断加深的中国具有重要的现实意义。2000年,我国65岁及以上人口占总人口的比例达到了老龄化社会标准的7%,这一比例之后呈指数式上升。2014年,65岁及以上老年人口占总人口的比例提高至10.1%,总数高达1.38亿老龄化指数在2000年至2014年这十五年间提高了44.3%,数据来自《中国统计年鉴(2015)》。。另外,农村地区的老龄化程度远远高于城市地区(刘生龙、李军,2012)。如此庞大且急剧增加的老年人口给我国尚不健全的医疗体系和养老保障体系带来了巨大的压力。本文的实证分析表明,农村中老年人的精神健康问题有很大一部分是由经济上的贫困引起的,经济上的贫困造成认知状况退化和精神上的抑郁。与养老保障制度一样,我国农村地区的医疗保障制度,尤其是精神健康相关的医疗保障水平是较低的,人们精神健康问题往往得不到及时的治疗。本文的研究结论意味着提高农村养老保险的经济保障水平将有利于减轻农村中老年人的精神健康问题,从而减轻医疗保障体系的压力。另外,加强流动子女的赡养责任也是改善农村中老年人精神健康状况的有效途径。

| [] |

杜鹏、武超,

2006, “中国老年人的生活自理能力状况与变化”, 《人口研究》, 第 第1期 期, 第 50–56 页。 |

| [] |

顾大男、曾毅,

2004, “高龄老人个人社会经济特征与生活自理能力动态变化研究”, 《中国人口科学》, 第 第S1期 期, 第 14–21 页。 |

| [] |

姜向群、魏蒙,

2015, “中国高龄老年人日常生活自理能力及其变化情况分析”, 《人口与发展》, 第 第2期 期, 第 93–100 页。 |

| [] |

解垩,

2015, “公共转移支付与老年人的多维贫困”, 《中国工业经济》, 第 第11期 期, 第 32–46 页。 |

| [] |

李甲森、马文军,

2016, “中国中老年人抑郁症状现状及影响因素分析”, 《中国公共卫生》, 第 第7期 期, 第 1–6 页。 |

| [] |

林毅夫,

2010, “'中国奇迹'的经济学解释”, 《新华文摘》, 第 第9期 期, 第 118–118 页。 |

| [] |

刘生龙、李军,

2012, “健康、劳动参与及中国农村老年贫困”, 《中国农村经济》, 第 第1期 期, 第 56–68 页。 |

| [] |

马琳琳、王晶,

2015, “吉林省农村老年人生存状况的性别差异”, 《人口学刊》, 第 第1期 期, 第 103–112 页。 |

| [] |

秦兴俊、胡宏伟,

2016, “医疗保险与老年人卫生服务利用的政策评估”, 《广东财经大学学报》, 第 第二期 期, 第 105–112 页。 |

| [] |

王德文、张恺悌,

2005, “中国老年人口的生活状况与贫困发生率估计”, 《中国人口科学》, 第 第1期 期, 第 58–6 页。 |

| [] |

王甫勤,

2012, “社会经济地位、生活方式与健康不平等”, 《社会》, 第 第2期 期, 第 125–143 页。 |

| [] |

薛惠元,

2012, “新农保能否满足农民的基本生活需要”, 《中国人口·资源与环境》, 第 第10期 期, 第 170–176 页。 |

| [] |

原新、王丽,

2015, “劳动年龄流动人口面临的老人赡养困难分析”, 《老龄科学研究》, 第 第9期 期, 第 3–12 页。 |

| [] |

张川川、GilesJ.、赵耀辉,

2015, “新型农村社会养老保险政策效果评估——收入, 贫困, 消费、主观福利和劳动供给”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 203–230 页。 |

| [] |

Baird S., Hoop J. D. and zler B., 2013, "Income Shocks and Adolescent Mental Health". Journal of Human Resources, 48(2), 370–403.

DOI:10.1353/jhr.2013.0014 |

| [] |

Cai F., Giles J., O'keefe P. and Wang D., 2012, "The Elderly and Old Age Support in Rural China". World Bank Publications.

|

| [] |

Chan, K. Y., Wang, W., Wu, J. J., Liu, L., Theodoratou, E., Car, J., Middleton, L., Russ, T. C., Deary, I. J., Campbell, H., Wang, W. and Rudan, I., 2013, "Epidemiology of Alzheimer's Disease and Other Forms of Dementia in China, 1990-2010:A Systematic Review and Analysis", Lancet, 381(9882):2016-2023.

|

| [] |

Chen S., Boyle L. L., Conwell Y. and Xiao S., 2014, "The Challenges of Dementia Care in Rural China". International Psychogeriatrics, 26(7), 1059–1064.

DOI:10.1017/S1041610214000854 |

| [] |

Contoyannis P., Jones A., 2004, "Socio-economic Status, Health and Lifestyle". Journal of Health Economics, 23(5), 965–995.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2004.02.001 |

| [] |

Currie J., 2009, "Healthy, Wealthy, and Wise:Socioeconomic Status, Poor Health in Childhood, and Human Capital Development". Journal of Economic Literature, 47(1), 87–122.

DOI:10.1257/jel.47.1.87 |

| [] |

Dave D., Rashad I. and Spasojevic J., 2008, "The Effects of Retirement on Physical and Mental Health Outcomes". Southern Economic Journal, 75(2), 497–523.

|

| [] |

Demakakos P., Nazroo J., Breeze E. and Marmot M., 2008, "Socioeconomic Status and Health:The Role of Subjective Social Status". Social Science and Medicine, 67(2), 330–340.

DOI:10.1016/j.socscimed.2008.03.038 |

| [] |

Friedman J., Thomas D., 2009, "Psychological Health Before, During, and After an Economic Crisis:Results from Indonesia, 1993-2000". World Bank Economic Review, 23(1), 57–76.

|

| [] |

Gardner J., Oswald A J., 2007, "Money and Mental Wellbeing:A Longitudinal Study of Medium-Sized Lottery Wins". Journal of Health Economics, 26(1), 49–60.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2006.08.004 |

| [] |

Grossman M., 2015, "The Relationship between Health and Schooling:What's New?". Nordic Journal of Health Economics, 3(1), 7–17.

DOI:10.5617/njhe.2362 |

| [] |

Haushofer J., Fehr E., 2014, "On the Psychology of Poverty". Science, 344(6186), 862–867.

DOI:10.1126/science.1232491 |

| [] |

Haushofer J., Shapiro J., 2016, "The Short-term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor:Experimental Evidence from Kenya". Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1973–2042.

DOI:10.1093/qje/qjw025 |

| [] |

Huang W., Zhou Y., 2013, "Effects of Education on Cognition at Older Ages:Evidence from China's Great Famine". Social Science and Medicine, 98, 54–62.

DOI:10.1016/j.socscimed.2013.08.021 |

| [] |

Jia J., Wang F., Wei C., Zhou A., Jia X., Li F., Tang M., Chu L., Zhou Y., Zhou C., Cui Y., Wang Q., Wang W., Yin P. and Hu N., 2014, "The Prevalence of Dementia in Urban and Rural Areas of China". Alzheimer's and Dementia, 10(1), 1–9.

DOI:10.1016/j.jalz.2013.01.012 |

| [] |

Lei X., Hu Y., Mcardle J., Smith J. and Zhao Y., 2012, "Gender Differences in Cognition Among Older Adults in China". Journal of Human Resources, 47(4), 951–971.

DOI:10.1353/jhr.2012.0033 |

| [] |

Lei X., Sun X., Strauss J., Zhang P. and Zhao Y., 2014, "Depressive Symptoms and SES among the Mid-aged and Elderly in China:Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Study National Baseline". Social Science and Medicine, 120, 224–232.

DOI:10.1016/j.socscimed.2014.09.028 |

| [] |

Mani A., Mullainathan S., Shafir E. and Zhao J., 2013, "Poverty Impedes Cognitive Function". Science, 341(6149), 976–980.

DOI:10.1126/science.1238041 |

| [] |

Miller D., Scheffler R., Lam S., Rosenberg R. and Rupp A., 2006, "Social Capital and Health in Indonesia". World Development, 34(6), 1084–1098.

DOI:10.1016/j.worlddev.2005.11.006 |

| [] |

Musalia J., 2016, "Social Capital and Health in Kenya:A Multilevel Analysis". Social Science and Medicine, 167, 11–19.

DOI:10.1016/j.socscimed.2016.08.043 |

| [] |

Peugh J., 2010, "A Practical Guide to Multilevel Modeling". Journal of School Psychology, 48(1), 85–112.

DOI:10.1016/j.jsp.2009.09.002 |

| [] |

Ravallion M., Chen S., 2007, "China's (uneven) Progress against Poverty". Journal of Development Economics, 82(1), 1–42.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2005.07.003 |

| [] |

Samuels F., Stavropoulou M., 2016, "'Being Able to Breathe Again':The Effects of Cash TransferProgrammes on Psychosocial Wellbeing". Journal of Development Studies, 52(8), 1099–1114.

DOI:10.1080/00220388.2015.1134773 |

| [] |

Tampubolon G., Hanandita W., 2014, "Poverty and Mental Health in Indonesia". Social Science and Medicine, 106(C), 20–27.

|

| [] |

Zhang N. J., Guo M. and Zheng X., 2012, "China:Awakening Giant Developing Solutions to Population Aging". Gerontologist, 52(5), 589–596.

DOI:10.1093/geront/gns105 |