当代经济学中,“公共品”(public goods)是最易引发混乱和困惑的研究领域之一。

在标准的经济学教科书中,“公共品”概念的界定相当清楚。“公共品具有两个特征:非竞争性(nonrival)和非排他性(nonexclusive)”,“如果在给定的任意生产水平下,向额外的消费者提供该商品的边际成本为零,该商品是非竞争性的”,“如果人们不能被排除在消外某商品之外,该商品就是非排他性的”(Pindyck and Rubinfeld, 2013)。

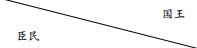

然而越是清晰的概念,与之映射的现实就越复杂。公共品毫无疑问就是这样一种情况。现实中,单就上述两项特征而言,我们就能区分出如表 1所示的四类情形:

| 表 1 四类物品划分 |

其中,经济物品(economic goods)毋需多言;俱乐部物品(club goods),也有文献称为“排他性公共品”(excludable public goods),①如付费电视、收费景区、收费停车场、电影院、健身会所等,是解决私人供给公共品的方案之一,可以称为“准公共品”。②至于公共财(common property rights),也称为共有物品(commons),如公海资源以及其他具有价值但缺乏清晰产权归属的自然风光、自然资源等。作为共有物品,其供给是具有竞争性的,即边际成本不为零;之所以出现消费上的非排他性,是因为产权界定不清,Hardin(1968)提出的“公地悲剧”(tragedy of the commons),Ostrom(1990)讨论的共有池塘资源(common-pool resource)等,皆为公共财。公共财与公共品相通之处在于都会面临“搭便车”难题,但前者的关键不在于消费和生产,而是产权,因此区别于后者。公共品会涉及产权,但不是其核心论题,因为公共品的产权归属也可以很明确。③本文对共有物品不作展开讨论。

① 参见Brennan and Walsh(1985),不过这篇文章的主旨不在于论证排他性公共品的性质。

② Buchanan(1965)首次提出了俱乐部物品方案,作为一种介乎于纯私人品和纯公共品之间的物品,通过设置“排他性”来解决具有正外部性的物品消费时所遭遇的“搭便车”问题。Berglas(1976)在此基础上进一步证明,俱乐部物品的供给符合帕累托效率,不会产生市场失灵问题。

③ 不过我们也要特别指出,如果深究公共品问题的根源,最终一定是诉诸产权。因为从最宽泛的角度来说,对一切有价值的物品或服务所做的社会安排,都可以说是产权问题。但这种宽泛的解释无助于我们理解具体的经济问题。

表 1所示的公共品,可以称为“纯公共品”(pure public goods),现实中这类物品相当有限,国防、治安、消防、公共频道等是典型的例子。可其他常常被纳入公共品研究议题的案例,诸如拥挤堵塞的公用道路(城市公共交通)、教育、政府资助的科研开发、医保等社会保障服务,又是否属于公共品范畴呢?

首先,按照标准定义,任何物品如果被过度使用都不是公共品,因为此时边际成本一定不为零。所以不仅是拥挤的道路,即便是国防、治安这类纯公共品,当社群的人口密度超过其资源所能承受范围之后,也会出现供给上的竞争性问题。④

④ Auster(1977)按照是否能够设置排他机制,将公共品分为“纯公共品”和“拥挤的公共品”(crowded public goods)。不过后面我们会解释,“拥挤”致使公共品性质改变,其实反映出公共品研究中的理论偏差。

其次,教育这类商品,如果是义务教育,显然具备公共品的性质——前提同样是没有被过度使用,但高等教育则不然,因为消费上具有排他性;⑤而政府资助的科研开发等服务,就其具体产出结果——技术创新物品——来看,其核心特征是外部性,但却未必具有非竞争性和非排他性,称为“公益品”(public interest goods)更为合适;①至于医保等社会保障服务,从其提供的具体物品来说,个人医疗、个人失业补助等,皆为经济物品。

⑤ 如果认为教育消费的是知识,则另当别论,但“知识”可以说是独立于教育的另一种物品。高等教育消费的是学籍、学历、学位等内容,这些都具有排他性。

① 有学者认为公共品一定是“公益品”,这也是一种误解。公共品不一定具有正外部性,典型的例子就是“恐怖主义”。

除了概念理解上的混乱,更具争议性的,是公共品供给问题。从萨缪尔森(Paul A. Samuelson)开始,针对“由谁来提供公共品”这个问题,传统讨论中至少存在三类观点:(1)公共品由政府提供才能解决效率低下问题(Samuelson, 1958;Thompson, 1968;Head and Shoup, 1969);(2)公共品可以通过私人供给,且符合帕累托效率(Buchanan, 1965;Demsetz, 1970);(3)政府和私人联合提供公共品(Cornes and Sandler, 1984;van Zandt, 1993)。

上个世纪七八十年代,随着博弈理论的流行,实验经济学方法得以应用于公共品研究。实验分析为公共品供给提出了全新的解释:“公共品博弈”(public goods game)或“公共品自愿供给机制”(voluntary contribution mechanism,以下简称VCM)。正如Ledyard(1995)所言,实验经济学使得公共品理论“进入了一个新纪元”。与传统研究不同,VCM将研究重心从效率转向动机,认为个人提供公共品的行为背离了经济学的基本假设。这让原本就令人困惑的公共品理论更是增添一层扑朔迷离的色彩。

本文的目的是想为当前公共品议题的讨论做一些澄清。我们的分析基于经济思想史和历史:通过思想史的梳理,我们尝试厘清公共品研究自萨缪尔森开始就存在的理论缺陷,这是造成学界有关公共品概念和现象理解混乱的思想根源;同时我们认为公共品博弈提出的偏好论题,无论是对具体历史案例——《大宪章》——的考察,还是就偏好理论、经济人假设本身的含义来看,均难以验证,其更多地反映出一种超越经验事实的价值判断。

本文的结构安排如下:第二节我们将梳理当代公共品议题的思想史源流,特别是沿着科斯(Ronald H. Coase)的理路,阐述公共品研究中存在的制度缺位问题;第三节我们简要叙述VCM模型以及社会偏好理论的具体含义;并在第四节中通过考察《大宪章》的历史,分析在具体社会制度场景下公共品供给的基本逻辑;最后在第五节中给出结论。

二、灯塔:公共品难题溯源“公共品”之所以易引起混淆,首先有一个很浅显的原因,就是该词容易望文生义。②几乎所有人看到public的第一反应,就是想到反义词private。③然而我们需要特别强调,从思想史角度来看,这并非完全错误。认为公共品是与公共领域相关的物品和服务,甚至是与政府相关的物品和服务,①正是斯密(Adam Smith)当年的理解。《国民财富的性质与原因的研究》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, 中译本,1972/1974,以下简称《国富论》)中提出的“政府职责”(或者用斯密的话来说,是“君主或国家的义务”),是当代公共品研究的源头。

② 这里所言的,自然是指英语语境下的公共品。但同时我们要特别指出的是,在中文语境下,公共品的词义还会引起另一重歧义,即产权界定问题:公有和私有。因此在中文文献中,将公共品与公有物品混为一谈的情况屡见不鲜。我们认为,公共品的确具有产权内涵,但绝不是公有和私有那么简单。国际经济学界从产权角度出发研究公共品的文献并不多,但其他学科——如政治学,很早就对公共品的产权含义作出过分析,例如Snidal(1979)。

③ “公共领域”和“私人领域”的划分可以追溯到历史悠久的古希腊城邦政治。

① Holcombe(1997)就曾提出,应从政府提供的产品和服务角度来理解公共品,而不是以“非排他性”和“非竞争性”来解释公共品。不过他的论证并非基于本文的思想史视角。

“一切特惠或限制的制度,一经完全废除,最明白最单纯的自然自由制度就会树立起来。每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法,追求自己的利益,以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业、使之最适合于社会利益的义务……按照自然自由的制度,君主只有三个应尽的义务——这三个义务虽很重要,但都是一般人所能理解的。第一,保护社会,使不受其他独立社会的侵犯。第二,尽可能保护社会上各个人,使不受社会上任何其他人的侵害或压迫,这就是说,要设立严正的司法机关。第三,建设并维持某些公共事业及某些公共设施(其建设与维持绝不是为着任何个人或任何少数人的利益),这种事业与设施,在由大社会经营时,其利润常能补偿所费而有余,但若由个人或少数人经营,就决不能补偿所费”(斯密, 1974, 下卷第253页)。

其中第一、二项义务,即国防和治安,现在看来都是典型的公共品;②第三项义务则是有关公共品争论的核心。由此可见,公共品最初就是指与“公共领域”相关的物品和服务。

② 在斯密的时代则未必属于公共品。

按照上一节的标准定义,“公共品”的反面本应是“经济物品”,但绝大多数的公共品研究文献中(包括本文接下来的讨论),与“公共品”对应的却是“私人物品”(private goods)。可问题是,现实中的私人物品并不一定具有“排他性”和“竞争性”。

这一语义和概念之间的错位现象反映出一个被忽视的、却非常有意思的问题:根据公共品的词义,都会认为这是一种涉及“公共领域”的物品或服务,③但“公共性”却不一定具备“非排他性”和“非竞争性”——譬如各类与国计民生相关的物品和服务,那么为何经济学要以这两种性质来界定公共品呢?

③ 相应地,私人物品就是属于“私人领域”的物品和服务。

将公共品界定为“非排他性”和“非竞争性”,这一理论创新应当归功于萨缪尔森。

1954年,萨缪尔森发表了公共财政领域的经典文献,“公共支出的纯理论”(“ The Pure Theory of Public Expenditure”, 1954)。这篇文章的主要内容是有关公共支出模型,④但是在建模过程中萨缪尔森提出了一种“集体消费物品”(collective consumption goods),其性质是一种“共享物品,个人消费这种物品时不会减少他人对该物品的消费”(Samuelson, 1954)。一年后,萨缪尔森又在公共支出模型的数理表达基础上增加了图表解释,并将之前提出的特殊物品改名为“公共消费物品”(a public consumption good, Samuelson, 1955),公共品理论初现。1958年,在回顾公共支出理论的文章中,萨缪尔森正式使用“公共品”一词,并指出该理论源自斯密的政府职责理论。①更为重要的是,萨缪尔森在这篇文章中明确,“限制公共品的消费并不能使其变成私人物品。因为它们真正的边际成本……实际上是零”(Samuelson, 1958)。由此正式规定了公共品概念的两个核心特征。

④ 萨缪尔森后来解释这篇文章的目的是挑战庇古(Arthur C. Pigou),因为庇古在《公共财政研究》(A Study in Public Finance, 1928)中用200余页的篇幅来讨论税收(全书285页),公共支出却大约只有6页内容,萨缪尔森认为公共支出问题被传统财政学忽视了(Samuelson, 1958)。

① 但需要指出的是,萨缪尔森并不认同将公共品解释为“由政府直接提供的物品”(Samuelson, 1967a)。

诚如萨缪尔森所言,他的初衷是提出一个公共支出模型,该思想属于维克塞尔(Knut Wicksell)、林达尔(Erik Lindahl)、鲍恩(Howard Bowen)以及马斯格雷夫(Richard Musgrave)等人的公共财政传统,公共品只是公共支出理论的衍生品(Samuelson, 1954、1955、1958、1964、1967b)。②不过这并没有妨碍公共品研究成为独立的主题。而且自20世纪50年代以来,学界涌现出大量探讨公共品问题的文献。特别是Minasian(1964)一文发表后,引来各派观点之间的唇枪舌战。③

② Forte(1967)和Meerman(1980)就提出应当回到公共财政的范畴内来讨论公共品。其中Forte(1967)将Samuelson(1954)解释为一种公共转移支付理论,并进一步推出“公共的”物品和服务不意味着需要“公共地”进行供给。但萨缪尔森随即否定了该观点,强调自己的公共支出理论是帕累托最优问题,而非转移支付问题(Samuelson, 1967a)。

③ 本文目的不是有关公共品理论的文献综述,因此以下所述仅为代表性文献,如需了解Minasian-Samuelson争论,可参见Buchanan(1999, pp.177-179)所附目录,列出了上个世纪70年代之前发表的文献。

Minasian(1964)以“电视信号”为例,指出从消费角度并不能界定公共品,萨缪尔森只不过是提出了一种公共品理论而非公共品概念,且依据该理论无法推论出只有政府才能提供公共品,公共品的供给存在多种方式。对此萨缪尔森作出回应(Samuelson, 1964),强调“公共品现象的本质,与无法‘排除’消费者获得某些共享服务,二者并非内在地联系在一起”,即非排他性不是关键问题,关键问题是非竞争性。由于边际成本为零,同时考虑到非排他性会致使消费者隐藏偏好,如果按照竞争性市场的原则,商品价格会降低至零,则私人提供公共品必然低于帕累托效率,出现市场失灵。因此需要寻找可替代的非市场模式,通过政府支出来提供公共品正是诸多非市场模式中的一种。

随后布坎南(James M. Buchanan)加入论战,采用“理想型”(ideal-type)建模的方式试图调和Minasian-Samuelson的观点,证明由私人组织提供公共品不仅是可能的,而且是符合帕累托效率的(Buchanan, 1967)。不过Minasian(1967)和Samuelson(1967b)均不接受布坎南的论证,主张应当讨论的是现实中的公共品,虚构的模型说明不了问题。Thompson(1968)认为,根据布坎南的模型,给定完全信息的条件下,由竞争性市场中的个人提供公共品会导致供给过多,产生效率损失。Head and Shoup(1969)则沿着萨缪尔森的理路,进一步论证由非市场模式提供公共品更有效率。而Demsetz(1970)是基于Buchanan(1965、1967、1999)所作的理论拓展,证明:(1)只要具备排他性能力,私人就能有效地提供公共品;(2)就公共品而言,对相同物品支付不同价格,也符合帕累托效率。Auster(1977)支持了Demsetz(1970)的观点,指出将Thompson(1968)中的“完全信息”假设去除,由私人竞争来提供公共品就不会出现效率损失,相反由垄断者提供公共品不符合帕累托效率。然而Brennan and Walsh(1985)重新检验了Auster(1977)的模型,认为:(1)不能得出垄断者无法有效提供公共品的结论;(2)竞争性市场中,公共品的有效供给也只是在有限情形下才能成立。

概括而言,由萨缪尔森奠定的公共品理论,包含两个核心论题:一是“外部性”(externality),遵照Samuelson(1954)的文本表述,其所谓的“共享物品”,实质就是指向外部性问题:物品或服务的效用不仅能为行为人自己享有,也能为其他人所共同享有;而他屡次强调的消费者偏好隐藏行为,就是“搭便车”(Free-rider)难题的另一种表述,①这是第二个核心论题。因此公共品本质上是具有“外部性”且会产生“搭便车”难题的物品或服务。②然而正是在此处萨缪尔森式的公共品研究发生了偏离。

① 在公共品理论出现之前,福利经济学、公共财政等领域就已对外部性、“搭便车”问题作了广泛讨论,参见Baumol(1952)。

② 只具有外部性不一定是公共品,例如前述公益品就是只具有正外部性的物品;“搭便车”也不只是在公共品消费的情形下才发生。

因为无论是“外部性”还是“搭便车”,都属于社会安排问题。根据Coase(1960)的阐释,产生外部性的根源是产权界定:倘若铁路公司能够确定噪音、粉尘污染的范围,并将污染所至空间的所有权尽数划归己有,那么社会成本就转化为内部成本;③而Olson(1965)以及其他学者讨论的“搭便车”难题,④如果与科斯的社会成本理论结合在一起理解,那么“搭便车”的根源便是财产权利(无论是私有还是公有)的施行难题。⑤不管怎样理解,二者都是制度问题。既然公共品的核心论题是制度问题,那么解决方案也应当是基于具体制度的分析,可是萨缪尔森的研究却恰恰是制度缺位的。

③ 这种理想状态自然是无法实现的,所以现实中必然存在外部性,与之相关制度安排必然影响经济绩效。

④ Pasour(1981)指出“搭便车”出现在三类情形中:(1)公共品;(2)共有物品;(3)垄断组织串谋。并认为“搭便车”的原因是由于产权制度缺失。不过我们认为,即便产权确定,在此类集体行动中依然存在着执行难题,这才是导致“搭便车”的根本原因。

⑤ 如果产权是社会的基本规则,那么如何实施财产权利就是建立在基本规则基础上的特定制度,因此施行难题就是具体的制度问题。

科斯敏锐地意识到这一点,并且认识到在萨缪尔森的体系内无法证否该理论,因为其均衡分析的内在逻辑是自洽的。所以科斯另辟蹊径,“我认为我们应该尝试发展出一般化的理论,以便能指导我们如何最好地组织和经营各种各样的活动。但是一般化理论不太可能有用,除非它们是从研究这些活动在不同的制度框架内的实际运作情况中发展出来的”(Coase, 1974)。由此,围绕着灯塔这个案例,科斯开创了公共品研究的另一条理路。

灯塔是经济学家在公共品研究中经常使用的例子。⑥可是在萨缪尔森的文本中,“灯塔”具有特别的意义:揭示其论证逻辑中存在的概念转换。

⑥ 从表面上来看,“灯塔”具有公共品的典型特征:一艘船只享有灯塔服务的同时不能排除其他船只也享有同样的服务;多一艘或少一艘船只享有灯塔服务不会引致额外的成本。

在《经济学》第六版中,萨缪尔森写道,“这是政府服务的最新例子:灯塔。它们拯救生命和货物;但是灯塔管理者很难向船主收取费用。所以……‘私人利益和货币成本……同真正的社会利益和成本是有差异的’,哲学家和政治家通常都承认在‘私人利益和社会利益的外部经济差异’的情形下政府角色的必要性”,“即使灯塔经营者……能够向附近的使用者收取费用,该事实并不能保证灯塔服务能够像私人物品那样,根据市场决定的个人定价,以社会最优的方式提供出来”,“生意人不会为了利润而建造灯塔,因为他不能向每位使用者索要费用。这肯定是政府自然而然要承担起来的事业”。①

① 上述萨缪尔森《经济学》(第6版)的引文,皆转引自Coase(1974)。

上述有关灯塔的论述表达了两个观点:(1)灯塔这类服务必须由政府来提供;(2)即便私人能够提供,也不允许,因为供给达不到社会最优状态。

科斯追溯了英国经济学传统中有关灯塔的讨论,指出萨缪尔森悄悄篡改了该案例的原意。在最初穆勒(John Stuart Mill)的论述中,灯塔这类服务的困难在于,“谁也不会出于个人利益的动机建立灯塔,除非国家强制课税,用税款报偿建立灯塔的人”(穆勒, 1991, 下卷第568页)。其后西季威克(Henry Sidgwick)提出,“灯塔所提供的好处能够为过往船只所广泛享有,但是向它们收费则很困难”(Sidgwick, 1883);而庇古援引了西季威克的观点,进一步指出这是由于“从技术上说很难向他们索取报酬”(庇古,2006)。从穆勒、西季威克和庇古的文本表述来看,他们思考的是这样一个问题:从单纯的成本-收益角度来考量,有些物品、服务的生产供给会出现阻碍,因为存在收费困难。但是没有任何一位学者就此推论说,灯塔“是政府自然而然要承担起来的事业”。相反,穆勒的意思是可以通过制度安排——由国家课税报偿个人,使得私人有激励建造灯塔;西季威克和庇古,也只是强调外部性致使灯塔收费存在困难,但并非不可解决,更非必须政府干预。②

② 庇古在《福利经济学》中的确强调,“即使是最先进的国家也有失误和不完善之处……还有许多障碍会使社会资源不能以最有效的方式在不同用途和行业之间分配……这种研究要进行一些困难的分析,但其目的是可以达到的。它力图较为清楚地说明,政府目前或将来在哪些方面能控制经济力量的活动,使其增进经济福利,并由此而增进全体公民的总福利”(庇古, 2006, 第141-142页)。并且解决外部性问题的“庇古税”(Pigovian tax)方案也确实可视作萨缪尔森的理论先声。但灯塔案例所在的《福利经济学》第二编第9章第10节仅仅是讨论私人和社会净产品相背离所导致的收费困难问题,并没有论证政府干预的合理性。

然而萨缪尔森从公共支出理论开始,就一直将问题聚焦于公共品私人供给的效率损失。通过社会福利函数的构造,他直接去除了灯塔收费困难这类现象中的制度含义,从技术角度将公共品分析转化为类似于经济物品的分析,外部性问题——私人利益与社会利益的分歧——简化为了纯数学意义上的成本-收益不一致。由于公共品具有不同于经济物品的特征,导致偏离帕累托效率,那么强行插入一个外生参数(比如“政府”),就成为完成最优化分析所必需的条件。③

③ 从这一角度再回顾之前所述Minasian-Samuelson之争,就会发现:Minasian(1964)讨论的是这个参数不一定是“政府”;Buchanan(1967)证明的是该参数可以是“私人垄断者”;Demsetz(1970)的观点是“私人竞争者”也符合帕累托效率。所有学者,即便意识到外部性和“搭便车”是制度问题,但只要是在萨缪尔森的理论框架内进行讨论,最终仍然是回到最优化的均衡分析。

但我们必须指出,如果仅从技术角度考虑,那么划分公共品和经济物品的唯一要件便是“稀缺性”:当物品极度稀缺(“拥挤”)时,一切物品都是经济物品;当物品极度丰裕时,一切物品都是公共品。①前者情况下,供给存在竞争性(边际成本不为零);消费则存在一种“自然排他性”——由于稀缺所导致的物品只能为某个人或一小部分人所享有。后者情况下,因为不存在稀缺性,供给就不存在竞争性;②进而也不需要任何制度安排界定物品归属,③排他性亦不存在了。这是休谟(David Hume)所说的“伊甸园”(休谟,2001),在伊甸园中,一切都是“公共品”。但同时,不仅市场不存在,政府不存在,连经济学也不存在了。

① 这就是为什么“拥挤”这个看似无关的因素却能混淆公共品判断的原因。事实上,“非竞争性”和“非排他性”只是经济学技术分析的结果,以此为依据划分现实中的公共品难免会出现许多混乱。

② 因为物质极丰富,多一人或少一人消费,边际成本皆为零。

③ 正是因为稀缺,才需要界定物品归属等产生排他性的制度。

这正是科斯所痛斥的“黑板经济学”。通过考察英国灯塔制度的演变科斯证否了萨缪尔森的理论。英国灯塔的建造和管理机构是领港公会(Trinity House) ④,不过一直到1842年经议会立法由领港公会将私人手中的灯塔全部收购之前,绝大多数灯塔是由私人建造并维护的。⑤历史证据显示私人有激励建造和维护灯塔,前提是其费用能够通过具体的制度安排得到补偿,即私人能够通过提供灯塔服务而获利。相反领港公会这类组织即便在政府财政支持下,也缺乏激励去提供灯塔服务。因此科斯得出结论,给定具体的制度安排,解决非排他性——即收费困难——之后,私人是完全能够提供灯塔这类公共品的,而“政府的角色仅限于灯塔产权的确定和执行”(Coase, 1974)。

④ 目前英格兰和威尔士的灯塔服务仍然由领港公会负责。该公会的性质应当属于由政府资助的私人组织。其大约成立于16世纪初,由海员行会演变而来,1514年获得王室颁发的许可证。本文有关该组织的信息,均来自于其官方网站:https://www.trinityhouse.co.uk。

⑤ 例如在1820年,全英国46座灯塔,其中11座是领港公会建造的,34座是私人建造的(Coase, 1974)。

“经济学中的灯塔”一文发表以后,也有学者给出否定或支持的观点。⑥但学界立场的确开始转变,在最新版的《经济学》(第19版)中,“最近的历史研究发现英格兰和威尔士的灯塔在早期实际上是由私人提供且能够获利……”,但美国的历史表明“只有当政府资金支持美国灯塔服务之后,才开始在弗罗里达海峡沿岸建造灯塔,沉船事故才开始减少……”,“如今灯塔不再是公共品的核心议题……取而代之的是提供全球导航系统(GPS)的卫星的例子,它们也是由政府免费提供的公共品”(Samuelson and Nordhaus, 2010)。⑦

⑥ 例如van Zandt(1993)认为政府在灯塔服务中的作用要比科斯所言的更重要,应当从政府参与的角度来界定公共品;Bertrand(2006)指出科斯忽视了财政问题,正是通过政府的财政支出才解决了非排他性问题,进而推出任何边际成本为零的物品和服务,都不能由私人部门提供;而Barnett and Block(2007)和Block and Barnett(2009)分别反驳了上述二者的论点,认为van Zandt(1993)错误地理解了公共品的实质;以及从Bertrand(2006)的公共财政角度不能推论出私人就不能提公共品;Bertrand(2009)则认为Block and Barnett(2009)误解了她的经验分析。

⑦ 不得不说,作为通行的经济学教科书,如此的辩解实在有失妥当,而且认为政府“免费”提供公共品,是一种严重的误导。

现在,就公共品理论的传统研究来说,至少可以认为经济学家们已达成如下共识:公共品并非必须由政府提供。尽管科斯的分析理路还未引起足够重视,私人、政府或联合供给公共品的内在机制以及相应的制度安排,尚存有大量值得深入探讨的问题。

然而实验经济学的介入却将公共品研究转向了另一个方向:私人提供公共品的动机究竟是什么?由此公共品理论中出现了一个新论题:偏好。

三、解决方案:公共品博弈?“公共品博弈”是实验经济学为公共品供给难题提供的分析方案。不过根据该实验的设计机制,不仅是公共品,一切涉及“搭便车”问题的集体行动,都可以应用公共品博弈进行分析。①

① 所以Ledyard(1995)、Cox(2012)等文献中公共品与共有物品是不作区分的,因为分析方法相同。

公共品博弈最初针对的是特定条件下的自愿投资行为,但不久学者们便发现这类实验设计与公共品理论中的“搭便车”现象十分相似,进而将其运用于研究公共品的供给机制。Bohm(1972)被认为是第一篇以实验方法分析公共品的文献。更具代表性的是Dawes et al.(1977)从社会心理学角度进行的实验;Marwell and Ames(1979)首次对公共品自愿贡献率进行了系统实验;以及Fehr and Gächter(2000)、Fehr and Fischbacher(2004)加入惩罚机制的公共品实验。②

② 同样,本文并非是有关公共品博弈的文献综述,上个世纪90年代之前公共品博弈文献的梳理,可以参见Ledyard(1995);国内相关的文献概述可以参见张晏和夏纪军(2009)。

一个标准的VCM实验可以描述如下:

(1) n个参与人;

(2) 参与人i拥有的初始禀赋为yi;

(3) 所有参与人同时对一个公共项目进行投资;

(4) 投资额为ci(0≤ci≤yi);

(5) 参与人的收益为πi=yi-ci+mG,其中G为所有参与人投资总额,m是公共品投资回报率。

同时上述实验必须具备如下特征:a、匿名性,所有参与人都不知晓其他参与人的相关信息;b、平等性,所有参与人策略集相同;c、对称性,所有参与人的收益函数对称;d、同时行动;e、在每一轮投资结束后,每位参与人只能观测到公共品的供给总量,不能知道每位参与人具体的贡献量。③

③ 上述只是公共品博弈的基本实验设计,在此基础上,各类具体实验根据研究目的不同,还可增加其他设计,比如交流手段、惩罚机制等。

很明显,标准的VCM设计是模拟典型的“搭便车”情形:所有参与人既是公共品的贡献者又是公共品的受益者;集体行动时无法观测到他人当下的投资决策;集体行动后也不清楚参与人各自具体的选择。按照早期经典博弈论的理性最大化假设,唯一的纳什均衡就是“背叛”,即均衡解为ci=0, πi=yi。因为所有参与人都想享有他人付出的成果而自己不愿付出,最终导致私人不愿提供公共品,即萨缪尔森描述的“集体消费物品”的情形。

然而公共品博弈的实验结果似乎完全背离了经典理论的预期:绝大多数实验显示在一次性匿名实验中个人会投资50%左右的初始禀赋;倘若增加投资实验的次数,会出现趋向于“搭便车”的情形——个人投资额越来越小,但也显著不为零。陈叶烽等(2011)总结了2008年之前20篇公共品博弈文献的实验数据,平均投资额最少为17%,最多则高达81%。

从公共品博弈实验结果来看,是支持了科斯等学者的观点——私人能够提供公共品,但这不是实验分析的关注对象。实验经济学家更关心另一个传统研究中极少提及的问题:为什么私人具有提供公共品的意愿?

传统研究中之所以不重视该问题,是因为其答案已包含在经济学的基本假设之中——个人为满足欲求而行动。但实验分析正是要对经济学的自利假设提出挑战。

根据Ledyard(1995)的梳理,早期文献对个人自愿投资行为的解释可以分为两类:一类坚持传统的自利假设,认为是由于认知“失误”导致错误的行为激励,只要随着实验的重复进行,这类失误会因为经验习得而得到修正,从而个人投资额会越来越小;另一类解释则认为个人的自愿投资行为是出于非自利的社会合作偏好。后一种解释逐步演变为目前在行为与实验经济学中占据主流地位的“社会偏好”(social preferences)理论。

社会偏好理论目前尚未形成完整的理论体系,其定义也未统一。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的“社会偏好”词条中认为许多文献中这类偏好大约(loosely)是指“行为人关注自身收益的同时,也关注其他作为参照的相关行为人的收益”,①不过词条作者认为这样的定义还是有所不足,所以扩展为“行为人关注自身收益的同时,也关注其他作为参照的相关行为人的收益以及使他们获得这类收益的意向”(Carpenter, 2008)。②

① 词条中特别指出这类文献中最主要的一支就是关于公共品提供的利他动机研究。

② 我们特别提请读者注意将该定义与埃奇沃思(Francis Y. Edgeworth)有关交易中的“经济计算”之定义做比较,二者结构十分相似,唯一的区别在于埃奇沃思将“自利”作为交易中双方行为人的唯一动机。参见Edgeworth(1881, pp. 16-19)。

Kohler(2011)认为社会偏好的理论雏形可追溯至凡勃伦(Thorstein Veblen)的制度研究;③而Rabin(1993)提出的基于“公平”动机的互惠偏好模型通常标志着社会偏好理论的正式形成;Camerer(1997)在有关行为博弈的综述中详尽分析了社会效用函数概念;Fehr and Schmidt(1999)和Bolton and Ockenfels(2000)则在最后通牒博弈的实验分析中应用了同时包含利己和利他因素的偏好分布,且不同偏好分布的个体之间进行互动会改变实验结果。陈叶烽等(2011)将社会偏好概念细分为三类——“利他偏好”、“差异厌恶偏好”和“互惠偏好”,周业安(2017)又增加了第四类——“认同偏好”,从而将林林总总的社会偏好理论囊括其中。其中“利他偏好是指人们的效用函数中他人的利益与自身的效用正相关”;差异厌恶偏好是指“人们会在处于劣势的不公平和处于优势的不公平时均存在效用损失,而且处于劣势的不公平的损失大于处于优势不公平的损失”;互惠偏好是指“尽管需要付出一定的成本,人们仍会以善报善,以恶惩恶”(陈叶烽等,2011);认同偏好则“是一个社会成员会因自身信念和某个群体信念一致,而选择认同这个群体”(周业安,2017)。

③ 对此我们存疑,因为:(1)凡勃伦最重要的特征之一就是反理论,他在批判新古典效用论的同时,并未建立起任何确定的理论,甚至“炫耀性消费”也是后人归纳的概念;(2)有关社会合作倾向的观点,早在19世纪社会学界批判“经济人”概念时,就已存在。

总而言之,社会偏好理论将人类行为的动机指向善良怜悯、追求公平、互助友爱。具体到公共品问题上,私人之所以愿意提供公共品,是因为人有利他之心。

在主流新古典理论中,这类利他动机的确是较少谈论的内容。①同时我们承认,现实中确实能观察到许多看似与利己精神相悖的社会合作倾向,公共品博弈也确实揭示了传统研究所忽视的内容。我们的疑问是:社会偏好是否真的构成对经济人假设的否定;利他之心是否真的是与自利相悖的行为动机;个人提供公共品、乃至做出任何公益行为时,是否真的出于一种“毫不利己专门利人”的意愿?

① 但也绝非一些社会偏好理论的支持者所言那样,利他动机的研究将成为“经济学的革命”。因为回顾思想史,所谓利他心理,在斯密的《道德情感论》(The Theory of Moral Sentiments, 1759)中就已详尽探讨过,并且这一道德哲学传统一直存在于经济思想之中。只是到了马歇尔(Alfred Marshall)那里,才将经济分析集中于“研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分”,并且个人行为的动机能够以货币的形式来衡量(马歇尔, 1964, 第23、34页)。致使经济学中的道德哲学传统式微。

理论的有效性,要么取决于其内在公理化体系的逻辑演绎,要么基于外在经验事实的归纳总结,要么二者兼具。社会偏好理论的研究目前主要集中于经验数据的获取和解释,不过本文并不想对实验经济学方法的有效性作出任何评判。因为目前实验经济学自身已出现变化,主张从实验室(lab experiment)转向田野实验(field experiment),并且认为自然的田野实验(natural field experiment)由于其“所承担的实验任务是在一个自然发生的环境中展开”,因此比传统实验更为贴近现实(罗俊,2014)。按此观点,那么人类社会的历史就是最佳的自然田野实验室。

所以我们的立场是科斯式的:倘若社会偏好理论有效,其应当能够通过历史经验的验证。接下来我们就以《大宪章》为例,分析公共品供给过程中个体的行动逻辑。②

② 请注意,本文的历史分析并非实验经济学方法,我们只是以此来强调即便是实验经济学自身也越来越关注现实经验的重要性。本文第四节的分析更接近于“分析性叙述”(analytic narratives)的方法。并且要特别指出的是,运用具体历史材料作为“实验”,来检验私人提供公共品的行为,已有先例,参考Anderson and Hill(1979),他们考察的公共品和本文一样,亦是“法律与秩序”,具体史料则是美国西进运动。

四、“自然田野实验”:历史上的《大宪章》1215年6月15日(英国旧历),③英格兰,在伦敦和温莎之间的兰尼米德(Runnymede)草场,诞生了一份历史性文件,这就是被后世称为《大宪章》(Magna Carta)的特许状。④

③ 该日期是《大宪章》谈判达成共识(general agreement)的时间,1215年版本的《大宪章》文件最终确定并签署是6月18日。但后来通常以6月15日作为纪念《大宪章》诞生的日期。

④ 本节有关《大宪章》的历史,我们主要的参考文献有:(1)休谟的《英国史》(The History of England, 1983);(2)琼斯(Dan Jones)的《金雀花王朝》(The Plantagenets:The Kings Who Made England, 2012, 中译本2015年);(3)克莱顿·罗伯茨、戴维·罗伯茨和道格拉斯·R.比松的《英国史》(英文第六版,2014;中译本第四版,上册,2016)。《大宪章》条款及其译文,我们参考的是商务印书馆2016年出版的中译本及其所附的大英图书馆英译本。以下如无具体引文则不再特别标注。

(一) 历史背景《大宪章》的时代正值英国中世纪盛期的金雀花王朝(House of Plantagenet),又被称为“安茹帝国”(Angevin Empire)。这是继诺曼王朝(House of Normandy)之后第二个来自法国贵族的王室,1154年至1485年统治英格兰。在其稳定统治的二百余年内(1154-1399),①英格兰从一个被诺曼征服的欧洲寒冷角落跃升至基督教世界中最成熟、最重要的国家之一。

① 1399年理查二世(Richard Ⅱ)被废,王室分裂为两个支系:兰开斯特王朝(House of Lancaster)和约克王朝(House of York),两个家族为争夺王位而导致“玫瑰战争”(Wars of the Roses)。

最初的《大宪章》仅是一份国王和贵族之间的停战协议,且在签署不到三个月之后,便爆发了“第一次男爵战争”(First Barons’ War),协议随即失效。不过当亨利三世(Henry Ⅲ)在1216年、1217年以及1225年连续三次重新颁布确认《大宪章》后,它就不再是一份和平协议,而成为了正式的法律文件。

首先要说明一点,即便是正式的法律文件,在当时也不一定具有公共品的性质。因为中世纪的欧洲,特别是西欧地区,现代观念中的公共事务,是由私人之间的法律关系所规定的。这类特殊的社会秩序,就是封邑制(Feudalism)。②

② Feudalism国内长期以来译作“封建主义”,但是欧洲的Feudalism与中国西周时期的“封建”存在本质上的差异,使用“封建”对译Feudalism造成对东西方历史认知的严重误解,这一点在国内史学界渐已达成共识。因此本文采取Li(2003)、布洛赫(2004,第27页)以及冈绍夫(2016,第25页)的观点,Feudalism是封臣制和土地制度——采邑(feodum)或恩地(beneficium)——二者之间的紧密结合,依据该形式特征,译为“封邑制”。当然我们也深知译名约定俗成的道理,所以我们特别强调,本文中所有“封邑制”、“封邑关系”等词汇,对应的就是中文译著中常用的“封建主义”、“封建关系”。

封邑制是一种自由人(ingenuili ordine) ③之间的法律契约,“一个自由人将自己托庇于另一个自由人,为其提供役务,同时保持其自由身份”(冈绍夫, 2016, 第12页)。④当这种私人法律关系被植入国家结构之中以后,⑤公共权力便分散为错综复杂的私人利益结合体,国家治理类似于家政管理:无论是国王还是诸侯,都是基于私人关系的利益考量来行使在现代社会中被界定为公共事务的职责。所以国防、治安这类如今看来属于典型公共品的事务,在前现代社会的观念中,只是贵族之间的私人役务。

③ 当时人们理解的“自由”指的是free-born(生而自由),不同于现代意义上的政治自由(liberty)。

④ 本文采取的封邑制概念是一种狭义解释,通行于10至13世纪卢瓦尔河和莱茵河之间的地区,又被称为冈绍夫(Franois-Louis Ganshof)的封邑制。英国在诺曼征服以后,诺曼人输入了这种类型的封邑制度。

⑤ 这一过程的完成大约是在8世纪中期到9世纪中期之间。

封邑制进入英国以后,诺曼人并未完全照搬法兰西模式,而是根据英格兰风俗,对行政治理体系进行改革。安茹贵族继承了这一做法,特别是在法律和财政两方面,做出了长久而持续的改革。

法律方面,诺曼人在原有盎格鲁-撒克逊君主制的机构基础上,引入王室法庭(Curia Regis),亨利一世(Henry Ⅰ)又增设巡回法官,到各郡县巡视,审理向“向国王提出的诉讼”(Pleas of the Crown)。作为金雀花王朝的第一代国王,亨利二世(Henry Ⅱ)再次进行长达十年的司法改革,创设陪审团制度,并通过“令状”(assize)形式赋予王室法庭司法复审权,从而将王室司法审判对所有自由民开放。尽管1164年旨在削弱教会法庭权力的《克拉伦登宪章》(Constitutions of Clarendon)受到极大阻扰,没有成功,但1166年的《克拉伦登令状》(Assize of Clarendon)在刑事诉讼程序方面的改革成功影响深远。司法改革使得王室法庭牢牢掌握了地产占有之诉,而土地权益之法是中世纪一切公法的基础:因为臣民的义务、国王的收入等等与国家治理密切相关的事务皆与土地捆绑在一起。从此教会法庭、贵族的庄园法庭以及地方郡法庭和郡分区法庭(shire and hundred courts)的重要性开始大为下降。

财政方面,诺曼征服后英王的主要收入是自己庄园的收益和直属封臣按照契约应缴纳的租金。从现代公共财政的视角来看,这严格来说只能算是国王的私人收入而已。当时负责国王收入的国库(chamber),也只能算是王室的家庭金库。亨利一世时期,创立度支部(exchequer),并将国库的权力转移到度支部。度支部是一个兼具财务管理和财政法庭性质的机构,之后财务管理的权力反复在国库和度支部之间转移。

由国王主导的改革,其目的只是加强王权。我们不可能也不应该期望现代国家的治理理念在中世纪就出现。可是国王们的这一系列措施,却深刻影响了当时贵族对君主职责的理解,这构成了作为公共品的《大宪章》之诞生最重要的历史背景。

(二) 作为公共品的《大宪章》1225年,亨利三世第三次确认《大宪章》,并将其抄本在英格兰全境各城镇公开展出,以示国王自身受到法律约束,“很快人们就清楚地认识到,一个宪法层面的协议业已达成。亨利三世的政府启动了一个进程,从此以后,朝廷将用具体的政治自由方面的让步来换取诸侯对王室军事行动的资金支持,这个进程被固定为书面宪章的形式,被分发、传播到全国各地”(琼斯, 2015, 第239页)。

从一份贵族之间、私人性质的停战协议,到一份宪政层面、公共性质的法律文件,如此根本性的转变显然不可能是在十年战乱中完成的。促使《大宪章》成为宪法性文件的核心因素,正是英王们自己发起的改革。

法律方面,从王室法庭的设立开始,历代国王就通过频繁干涉教会和贵族司法权来增进自身的权力。诸多历史材料显示,在当时人们的理念中,法律更多地是作为统治之私器而存在。①就像贵族质疑君主颁布的法律权威性时,约翰王说出了他的名言,“朕所言即律法”(The law is in my mouth)。②所以,亨利二世的司法改革是通过王室法庭对地方法庭的替代,削弱教会和地方法庭的权威,将王权深入地方。而其子约翰王对司法权的运用更为娴熟,法律除了作为控制贵族的工具,变相向贵族征税外,③还是一门有利可图的生意——贩卖令状来牟利。法律改革的结果是国王权力进一步凌驾于法律之上,也凌驾于一切封邑私约之上。

①需要强调的是,将法律作为权力行使之工具,不仅对君主来说是如此,对贵族而言亦是如此。譬如由贵族控制的地方法庭,其提供的法律服务就属于贵族控制地方的工具。资料显示,直到1272年,英格兰628个郡分区法庭中一半以上掌握在私人手中。

② 这段话根据英文第六版译出,参见Roberts et al.(2014, p.69)。中译本中这句话译为“法律就在我的嘴里”(罗伯茨等, 2016, 第141页)。

③ 因为王室法庭掌握了土地权益诉讼,发生任何的土地权益变更时——比如继承,国王都可借机向贵族收取费用;而贵族们为了获取土地,也不得不容忍王权对其领地管理权力的干预。

而财政方面,安茹王朝最重要的发明之一就是实行对个人财产征税。1166年,亨利二世增加了这种全新的王室收入来源。①此后这类税收在王室收入中所占的比重越来越高。严格来说,这类财产税已经超出了封邑关系的役务范畴,在当时除教会以外,国王和领主是无权收取这类不属于私约、而具有公共性质的收入的。然而,尽管出现了公共税收,国王头脑中却并无公共财政的观念。只要可能,他们便竭力增加王室财富。理查一世(Richard Ⅰ)时期,更是将君主权力所能触及的一切东西都作为私产处理,土地、城堡、城镇、官职、贵族头衔等等皆可买卖。据说理查一世曾言,“如果我能找到合适的买家,伦敦城我都卖”。②

① 如前所述,自盎格鲁-撒克逊时代开始,早期英格兰国王的主要收入都属于私人收入。唯一和后世公共税收相似的就是“丹麦金”(Danegeld,盎格鲁-萨克逊时代称为gafol),这是一种支付给维京掠夺者的“贡赋”(tribute),后来演变成国王维持军费开支的收入。诺曼征服后,继续征收丹麦金,最后一次有关丹麦金的记载是1162年,此后就消失了。取而代之的就是亨利二世的财产税,这类税收最初主要针对个人动产和收入,税负不高且不定期征收,是一种非常规税。参见Bartlett(2000, pp. 165-168)。

② 参见Roberts et al.(2014, p.67)。中译本中“伦敦城”写为“英国”,疑误,参见罗伯茨等(2016,第136页)。

作为王室改革的结果,是贵族、教会乃至全体自由民深深感受到了王权超越封邑关系后所带来的外部性。无论是司法还是财政改革,王权对自由民利益的影响愈来愈显著。而解决此类外部性的方法,一是重新回归封邑制,全体自由民之行动必须受私约关系的严格约束。就当时社会发展的进程来看,这一解决方案显然不可行。其次就是将封邑关系所规定的国王私务从王室“私人领域”中分离出来,置于“公共事务”的规则限制之下。

后者正是1215年之后英格兰社会的历史进程:1225年亨利三世重新颁布《大宪章》以求平息父王造成的社会动荡,作为交换,诸侯同意其向英格兰全部动产征收十五分之一的税收;1258年,当亨利三世绕过度支部再次通过王室国库管理财政事务时,愤怒的贵族迫使国王接受《牛津条例》(Provisions of Oxford),财政正式成为公共事务,由度支部管辖,不再受王室国库干预;1265年《牛津条例》被废除,但国王和贵族之间严格的封邑等级关系已经破裂,国王与贵族乃合作关系的理念深入人心,从那时开始王权成为英格兰政府结构的一部分;1297年,“模范议会”(Model Parliament)召开,为了限制贵族的谈判权,换取更多税入,爱德华一世(Edward Ⅰ)不得已召集包括除贵族和教士以外的骑士、城镇市民、郡县代表等共计400余人参会,除了重新颁布《大宪章》外,还诞生了新时代的政治箴言,“关系到所有人的事务,应当经由所有人同意”(What touches all should be approved by all)。③

③ 这句译文根据《金雀花王朝》英文版译出,中译本参见琼斯(2015,第359页)。

概言之,《大宪章》之后,当贵族抵制国王权力的侵害时,他们的意识中已不再是作为国王的封臣而行动,而是为了减少王权超越封邑关系后带来的外部性而行动。对国王而言,当他们试图将权力突破封邑制的私约范畴时,也必然会引致另一种外部性——臣民的抵制。出于安全或资金之虞他们被迫不断确认《大宪章》,也是为了减少外部性而行动——同意王权行使受限于法律约束。当臣民观念中的王权不在凌驾于法律之上时,法律就不再是国王之私器,国王维护“法律和秩序”的义务也就不再是贵族间的私人役务,而成为公共事务。

从13世纪开始,“法律与秩序”成为公共品的过程,就是贵族与国王就如何阐释《大宪章》具体条款而展开的权力斗争过程。1297年颁发的英文版《大宪章》迄今为止仍是英格兰和威尔士的有效法律,今日的英国法官审理案件时仍会援引《大宪章》的条款;到了17世纪,《大宪章》已经被历代英国国王重新颁布达32次之多。

所有这一切都在表明一个事实:《大宪章》已成为现代法治原则的象征。贵族不断通过《大宪章》条款的谈判,获得法治下的豁免权(liberty);国王通过不断确认《大宪章》,强调自己的权力由法律所赋予;普通民众也因此获益,使得他们能够绕开领主的管辖而通过王室法庭来捍卫自己的财产以及与之相应的权利。

纵观《大宪章》的历史,就是王权增强、突破私人性质的封邑关系后所带来负外部性促使自由民对公共性质的法律和秩序之需求开始出现并日益增强,围绕着《大宪章》条款的不断重新确认和颁布,现代社会最重要的公共品——法律和秩序——开始得到持续稳定地供给,《大宪章》亦成为现代法治原则的象征。

不过论述至此尚不能确定《大宪章》的参与者们在这一过程中的行动逻辑。为此我们必须将问题进一步分解。

(三) 《大宪章》的参与者个人行为的动机和偏好是无法直接观测的,但是能够从具体的行动逻辑中显示出来。从人类交往行为的一般理论出发,分析个体行动的逻辑,我们需要考察三方面内容:(1)参与者;(2)参与者的行动激励;(3)参与者的收益。

《大宪章》的参与者大致可分为三类:国王、反叛贵族和主教。①

①史料所限,我们忽略了当时其他的自由民群体,比如伦敦城市民的行为。他们各自的身份可以部分反映其偏好。

首先,国王,即约翰王。他的偏好是最容易确认的,即王权。从他试图篡夺王位开始(1193年),所做的一切,无论是与法王谋和、和教皇冲突,还是进一步强化司法和财政改革,都显示出对王权扩张的偏好。事实上中世纪欧洲所有国王与贵族之间的冲突和协商,都反映出国王的主要欲求:稳固王位和王室资金保障。

其次,反叛贵族。当时这个群体总人数大约是160人左右,要确定这些人的偏好有些困难。例如其中领袖之一菲茨沃尔特(Robert Fitzwalter),或许从当时伦敦市民对他的欢迎程度,以及其死后化身为“罗宾汉”(Robin Hood)传说的原型这些证据来看,其行为具有“社会偏好”特征。但另一方面,当约翰王帮助其家族免除犹太人债务,他就支持国王,而侵害其地产权益后立刻反叛;对约翰王胡乱的司法指控——提出控告却又屡屡更改自己的证词;“第一次男爵战争”后期与法国人合作威胁英格兰利益;以及鉴于自己曾被国王流放的经历而特别在1215年《大宪章》中加入第39条款。②所有这些行为描绘的都是一个为了自身利益而行动的贵族。因此用琼斯的话来说,“起兵造反的贵族中的许多人,事实上是几乎所有人,之所以反对约翰,都是出于自私自利的原因”(琼斯,2015)。

② 许多学者认为该条款是“人身保护令”的前身。但目前学界对该条款的影响程度存在争议。

最后,坎特伯雷大主教朗顿(Stephen Langton)。教会在贵族和国王的斗争中一直扮演第三方的角色,这类参与人的偏好也最难确定。朗顿是《大宪章》谈判中的关键角色,可以说没有他,反叛贵族和国王之间的协议无法达成。此人是教皇英诺森三世(Pope Innocent Ⅲ)指派参与调停争端的。然而当时教皇站在国王这一边,朗顿则倾向于贵族。是朗顿首先通过向贵族宣读百年前的《特许豁免状》(Carta Libertatum),①让贵族意识到可以迫使国王谈判以获取豁免权;也是朗顿通过布道使得贵族以外的教会人士和城镇自由民都加入到反叛国王的行列之中。但是否能认为他的作为是出于公益,我们存有同休谟一样的疑问。②因为我们只能确定两点:其一,当时教会对世俗权力有极强烈的兴趣,而朗顿是教会利益的代表;其二,朗顿与约翰王有私怨。③

① 这份文件国内文献通常译为《自由宪章》,我们采纳的是商务印书馆的《大宪章》中的译文。因为libertatum,对应英文为liberties,在中世纪并无“自由”的含义,而是指一种授予臣民的特权或豁免权。该豁免状最初是亨利一世为获得贵族对其王位继承权的支持于1100年颁布;1154年,同样也是为了稳固王位,亨利二世重新确认。《特许豁免状》通常被认为是后来的《男爵条款》(Articles of the Barons)前身,而《男爵条款》是叛乱贵族呈交给国王进行谈判的文件,因此《特许豁免状》也被视为是《大宪章》的原型。

② 休谟认为这位主教的动机是公益、私怨以及教会利益三者的混合(Hume, 1983, vol.1, p.296)。

③ 1205年约翰王与教会有关坎特伯雷大主教的任命发生冲突,教皇于1206年任命朗顿担任大主教,但约翰王不同意,为此双方冲突持续到1213年,最终约翰王屈服。不过从朗顿后续一系列的行为来看,他与国王之间的私人恩怨并没有消除。所以朗顿也许存有热心公益的倾向,但绝非纯粹的利他之心。

(四) 参与者的行动激励从历史研究的角度来看,《大宪章》是一系列复杂因素综合作用的结果。譬如约翰王的功绩远逊于其父、兄;丧失几乎全部的法国领土;为继承王位而谋杀亲侄;加强对英格兰的直接管理,剥夺大批贵族的领地和自治权;④遭受教皇绝罚;布汶战役惨败;品德不佳、战功不济;天灾频发等等。但从经济分析的视角来看,无论是贵族还是国王,他们直接的行动激励就是外部性。确切而言,王权扩张导致外部成本,为降低外部成本需要付出私人成本,两种成本之间的比较,构成了《大宪章》参与者们的行动激励。⑤

④ 在约翰王之前,无论是诺曼还是安茹王室的统治中心都在法兰西。例如像理查一世在位十年,只到过英格兰两次,加起来时间是六个月。因此当时英格兰贵族享有极大的自治权。但约翰王由于丧失了法国领地,不得不常驻英格兰,从此以后英格兰成为历代英王的统治中心,贵族自治权削弱,国王和贵族的直接冲突加剧。

⑤ 特别强调,此处我们使用的是布坎南的“外部成本”概念,即不是指个人对社会施加的成本,而是社会对个人施加的成本(Buchanan & Tullock, 1999, p.74)。其理论源自Coase(1960)中的社会成本概念。从成本角度解释公共品,本文仅限于分析性叙述,详细的理论建模,我们将另具文阐述。

对贵族而言王室改革引致的外部成本主要有四类:(1)司法权严重削弱;(2)由于司法权的丧失导致其对领地的控制能力减弱;(3)“封臣附带义务”(feudal incidents)的迅速增长;(4)税收负担增长。⑥

⑥ 封臣附带义务和国王直属封臣的税收常常会混同。前者是习俗,后者是亨利二世的发明。作为附带义务,通常是国王对封臣日常生活中最重要之事收取的费用,如女儿出嫁、继承、长子受封等,这些本属于封邑制所约定的私务范畴。但是约翰王的做法超出了当时习俗所允许的界限,肆意运用王权收取各类费用,甚至因为贵族无法支付费用而直接没收土地,这就产生了额外的外部成本。

对教会来说,从国王干涉主教任命就可看出王权对教会利益的侵害。约翰王时期则利用教皇绝罚加剧了对教会财产的剥夺,国王凭借教皇停止圣事的禁令,对违反禁令的教士收取罚金,金额高达每年2万马克。①

① 作为比较,1188年亨利二世曾为十字军东征征收过一种非常规税,“萨拉丁什一税”。约翰王对英格兰教会的罚金收入相当于这笔税款收入的三倍。

最后是其他自由民,他们本是司法改革的受益者,因为王室法庭的司法干预直接影响他们的日常生活,让他们可以绕过贵族向王室法庭提出诉求。但是当约翰王将王室法庭变为敛财工具后,王权的滥用使得司法由正外部性变成了负外部性。此外王权对他们施加的直接税负构成了另一种外部成本。从亨利二世开始王室财政就越来越依赖于税收。12世纪初,王室收入中超过50%是王室土地收入,30%左右是作为领主的收入,②类似税收性质的丹麦金仅占总收入的13%;到了爱德华一世时,王室一半以上的收入依赖税收。③并且在1207年,约翰王首次开征一种世俗补助金,不限于直属封臣,而是向全体自由民征税。亨利三世更是先后征收了七次这类补助金。封邑制是一种严格的等级制度,一般情况下,除教会外,低层自由民只对自己的直属领主承担租税义务。类似约翰王的这种补助金意味着所有国王的非直属封臣也需向国王缴税,这构成了超越封邑关系的、所有臣民承担的外部成本。

② 这部分收入包括封臣缴纳的地租、附带义务的费用、其他杂费以及代教会征收的收入。

③ 亨利一世85%的收入来自于自己的庄园收入和作为领主的租税,而爱德华一世时这部分收入在总收入中的比重下降到了40%。

外部成本的特征之一是相互影响,当贵族、教会以及其他自由民承担外部成本增长的同时,也会产生国王的外部成本,即王国治理成本。④无论是贵族的反叛、教会的抵制还是城镇市民的抗税,都构成了国王的外部成本。

④ 王室行政过程本身就有成本,这属于国王的私人成本。但这类滥用王权而引致的成本,应当与正常的管理成本区别开来,属于外部成本范畴。

为了减少外部成本所付出的代价,构成了参与者的私人成本。⑤当私人成本的付出小于外部成本降低时,就产生了参与人的行动激励。⑥

⑤ 严格来说,在当时这是新型的私人成本。因为封邑关系中的私人役务也属于私人成本,但《大宪章》这类宪法性关系中臣民的私人成本是承担“公共事务”的成本。

⑥ 除了这两类成本外,其实还存在第三类成本,即暴力冲突、和平谈判所付出的协商成本。我们暂时忽略了这类成本,因为与外部成本和私人成本相比,这类成本的重要程度相对较低。这是由于当时西欧社会现实所决定的:中世纪盛期,日益复杂的社会状态已无法依靠国王和臣民之间旧有的封邑关系维持,改变势在必行,无论怎样的改变,都需要付出协商成本。

在《大宪章》的案例中,对臣民来说,其承担的私人成本是通过暴力或非暴力手段与国王达成协商,部分同意王权对自身利益的影响——比如允许国王征税;为此而减少的外部成本就是自身利益的保障——比如国王必须维护法纪、保障臣民财产。相应地对国王来说,保障臣民利益就是对自身施加私人成本,约束权力的行使——比如非经议会同意不纳税;⑦其外部成本的减少通过臣民承担私人成本而获得——统治的稳定性以及持续的财政支持。从这种国王与臣民之间最小化最大成本的博弈中生产出一种具有正外部性的公共品——法治。

⑦ 经过长期博弈,爱德华一世在“模范议会”上首次做出如下承诺,“除非得到全体国民一致同意”(except by the common assent of the realm),不得征收世俗补助金(Roberts et al., 2016, p.91)。当然,历代英王不断试图逃避这一承诺。

以上便是《大宪章》这类公共品得以供给的行动逻辑。不过无论是参与者的偏好还是其行动激励,都是一种理论上的推论。证明参与人行为动机的最佳证据,是他们的收益,即《大宪章》的具体条款。

(五) 《大宪章》的条款作为现代法治原则的象征,《大宪章》的条款事实上相当保守,它们反映的是基于封邑关系的一系列英格兰古老习俗的表达。特别是作为正式法律文件的1225年《大宪章》更是如此,保留下来的条款几乎皆为对领主-封臣利益的确认。①

① 1215年《大宪章》共63项条款,1225年再次颁布确认时,仅剩37项条款。

从剩余条款中我们可以发现,凡是现代法治社会最为重视的内容:(1)直接限制王权的条款,如最著名的第61条,②又被称为“和平保障条款”,该条款赋予贵族在必要时可以完全褫夺王权的权力。全部删除;(2)间接限制王权的条款,如财政权条款(征税权),第12、14、15条,③也悉数删除。

② 又被称为“和平保障条款”,该条款赋予贵族在必要时可以完全褫夺王权的权力。

③ 其中12、14条是对国王征税权的限制;15条是对贵族征税权的限制。

而之前提到的,涉及现代司法程序正义的条款,第39、40条,经修改后保留。不过具体分析这两项条款的内容,④与其说是1679年“人身保护令”的前身,不如说更近似贵族自保条款。因为其所谓的“平等人士之合法裁决”意味着不同等级的人士(仅限自由人)裁决各自等级人士的案件。不过直到16世纪,这种“平等人士裁决”的情形只有贵族案件中才存在,贵族以外人士控罪直接交由普通法庭法官审理。所以这仍然属于贵族利益条款。

④ 第39条:任何自由人将不受逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护、流放或以其他任何方式受到伤害,朕亦不会对之施加暴力或派人对之施加暴力,除非通过其平等人士之合法裁决或通过英格兰法裁决。第40条:朕不会向任何人出卖权利或正义,朕也不会拒绝或拖延任何人之权利和正义。

审视《大宪章》中的保留条款,就会发现其一部分内容与百年前的《特许豁免状》相近,为利益保障条款:保障臣民的财产权利,例如继承权(第2、3、4、5、6条)、寡妇的权利(第7、8条)、债务(第9、26条款)、罚金(第20、21、22条)。另一部分则是防止王权侵害臣民利益的条款:(1)不得滥用王室司法权(第17-22、24、34、36、38、54、56条);(2)不得滥用王室财政权(第16、23、26、28-32、35、37、41、43、44、46、47条)。

删除和保留的条款均十分明确地表达出贵族与国王的行为动机。除了部分不合时宜的内容外,那些直接或间接限制王权的条款均关乎公共利益。这些条款的删除,不仅显示出国王的自利动机,亦反映贵族的行为动机不在于公益。而那些保留条款,或者是封臣财产利益的保障,或者是防止王权滥用而造成的利益损害,皆符合贵族的自利偏好。虽然国王作出约束自身权力的承诺看似利他,不过如前文所述,这只是为了换取更大的利益。《大宪章》的“主要条款,是出于男爵们的利益考量”(Hume, 1983),正如休谟的洞见,有关自身利益(财产权利)的维护,才是所有参与者关注的焦点所在。简言之,考察《大宪章》的历史,除了自利动机外,我们无法获得任何行为人是出于公益而行动的确凿证据。

从理论上而言,倘若《大宪章》的参与者们的确具有自利与利他两种行为动机,我们应当能够推论出如表 2所示的四种情形:

| 表 2 政治博弈的四类情形 |

① 此处“贵族制”与“共和制”并非那些以此为名的现实政体,而是亚里士多德作出的理论划分。前者指少数人出于公益而统治;后者指多数人出于公益而统治,参见亚里士多德(1965,第133页)。

然而历史上仅有《大宪章》是真实存在的,其他三类只不过是知识分子的“理想型”。

因此我们认为,作为法治原则,《大宪章》带来的公共利益恰恰是自利的结果。正是出于对切身利益的关心,导致了贵族与国王之间权利(Right)与权力(Power)的博弈。从1215年的《大宪章》,到1258年的《牛津条例》,再到1295年的“模范议会”,法治原则“外溢”到了所有自由民,最终促成英格兰王国上下对法律和秩序的普遍遵守,即《大宪章》第60条所确认的原则:“上述所有惯例与朕所授之特权,只要事关朕与朕之臣民之关系,在全国都有效;只要事关朕之人臣与其民众之关系,全国所有人,无论神职或俗职都须同样遵守。”

四、结论综上所述,通过思想史的梳理,我们认为公共品的实质是一种兼具外部性与“搭便车”难题的物品或服务。根据对《大宪章》历史的考察,我们发现可以从成本角度分析公共品:(1)为了减少外部成本或者为了获取外部收益,通过承担私人成本的方式,②提供具有外部性的物品或服务,皆可称为公共品;(2)此时,只要私人成本的边际递增小于外部成本的边际递减、或者外部收益的边际递增,无论是个人、组织或政府都具有提供公共品的激励;(3)公共品供给无效率的根本原因,是“搭便车”致使私人成本过高;(4)这种情况下,不仅个人和组织不愿提供公共品,政府的公共品供给也会存在效率低下问题。

② 需要补充的是,“私人成本”不等同于个人承担的成本,而是一种相对于“外部成本”的界定。如果说外部成本是未经行为人同意,便由社会中的其他个人、组织或政府对其施加的成本,那么私人成本便是经过同意后所承担的成本(无论这种同意是出于自愿还是被迫)。因此个人、组织或政府皆可成为私人成本的承担者,个人的私人成本就是其义务,政府则是其职责。

因此最终我们的结论是科斯式的:解决公共品难题的关键,是制度问题——通过制度约束降低公共品供给的私人成本。

以上便是公共品的逻辑。不过最后还是留下一个问题:根据上述逻辑,我们无法推断出社会偏好的存在。

从社会偏好理论的发展来看,其核心内容是试图将主流经济学忽视的心理因素纳入个人行动的效用考量之中。如果回顾经典偏好理论的形成,这种尝试并非毫无根据。因为当代经济学中的偏好理论是逻辑实证主义的产物。自19世纪70年代边际主义运动发展起来的效用理论的问题之一便是“效用”可以感知却无法证实。但是如果存在一种一般化的逻辑形式可以描述这种主观感知,那么效用至少具备了逻辑实存。所以偏好理论成为效用的一种替代形式。弗里施(Ragnar Frisch)于1926年最早提出显示性偏好概念;①冯·诺依曼(John von Neumann)和莫根施特恩(Oskar Morgenstern)在《博弈论与经济行为》(Theory of Games and Economic Behavior, 1944)中主张以公理化的形式处理偏好;最终受布尔巴基集合论(the Bourbaki group)的影响,由德布鲁(Gérard Debreu)在上个世纪50年代将偏好概念进行了公理化表述(Debreu, 1954, 1959),形成了如今我们所见的偏好理论。

① 参见Barten and Bhm(1982)。

偏好理论当然存在缺陷,最主要的问题之一就是这种数学公理化形式无法与现实中的个体行动完全拟合。然而反观各类社会偏好理论,尽管都指出传统偏好理论的不足,但它们的修正却不是针对偏好概念,而是回归效用函数的构造问题。例如引用率最高的Rabin(1993)提出的“公平偏好”概念,其理论源自Geanakoplos et al.(1989)构造的心理博弈框架,通过在心理博弈的收益函数中加入善意判断的信念结构,他设计了一种公平偏好:Vi (ai, bj, ci)。但是该偏好完全等同于其构造的纳入公平信念的效用函数:

理论上而言,偏好与效用并不完全等价。偏好仅仅是一种事实描述:具有一般理性的行动者能够对不同选择项进行排序,这种排序揭示出行为人对不同选择项的主观效用评价。

但社会偏好理论则不然,它不是描述行为人作出效用评价的事实,对于如何证实个人行动的主观感知也不是其兴趣所在,社会偏好理论的焦点是要区分出不同意义的效用评价。

许多社会偏好理论的支持者认为,现实中个人行动违背经济人假设却又符合理性的情况屡见不鲜,是因为主流理论的经济人假设只强调自我利益的最大化,忽视了影响个人行动的诸多其他心理需求,才致使经济理论与真实世界的情形发生偏差。所以社会偏好理论是对经济学的基石——经济人假设——发起的挑战,同时又保持了偏好理论的“理性”内核,正如陈叶烽等(2011)作出的概括,社会偏好理论是放弃了经济人假设后,对“贝克尔主义理性选择模型的个案化和再扩展”。②

② 类似地,周业安(2015, 2017)将这种既保留理性偏好特征(自利),又强调社会属性的偏好称为“适度社会化”的偏好。和前文所述相似,根据其描述,适度社会化偏好的微观结构仍是一种混同,“这种偏好由两部分组成:一是新古典范式中的理性自利偏好;二是行为和实验经济学发现的社会偏好”(周业安,2017)。当其回到具体的量化分析时,依然是收益函数的构造问题,而非偏好概念。

在此我们不讨论“理性”论题,因为这涉及到另一个更为复杂的、多学科交锋的领域。我们仅仅提出这样一个疑问:所谓“违背经济人假设”,究竟是指现行研究确实证否了经济人假设呢,还是仅仅出于对经济人假设的误解?

之所以会有这样的疑虑,是因为我们所见的所有批判经济人假设的社会偏好文献,似乎都没有说清楚他们所指的“经济人”到底是何物。或许大多数学者言及“经济人”时下意识地都指向主流经济学教科书中的“消费者理论”,然而如前文所述,这仅仅只是马歇尔以来的传统:以货币形式衡量个人行为动机。

思想史上,马歇尔传统只是狭义的经济人概念。真正的“经济人”定义,其原型出自穆勒的《论政治经济学定义及其适当的研究方法》(“On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It”, 1836)。

“如今通常为人们所知的‘政治经济学’这一概念,不是一门纯理论政治的科学,而是这门科学的分支。它不处理作为整体的、由社会状态塑造的人性,也不研究社会中有关人的全部行为。它只关注如下的个人,他有欲求去占有财富,并且对达成此目的的各种不同手段之间的比较效率,有能力作出判断。它仅对于追求财富相关的社会状态作出预测。它完全去除了人类其他的激情或动机;除非这些激情和动机被认为总是与财富欲求的原则相悖,即对劳动的厌恶、对沉溺于奢侈享受的欲求。……以相同的方式,政治经济学对人作出了一个专断的定义,个人总是在他们既有的知识范畴内,以最少的劳力和物质牺牲,获取最多的需要、便利和享受。”(Mill, 1874)

这就是经济人假设的起源。从穆勒的论述中可以确定,与偏好理论相同,“经济人”的核心是一个一般事实:人皆有逐利之心,且经济学研究的个人不可能包罗社会万象。

“他在一方面接受禁欲主义者的假设,认为人类欲望实质上是一种邪恶事物,从而会造成私人的恶行,另一方面又接受了普通观点的假设条件,认为财富是一种‘公共福利’。二者放在一起,他很容易地证明,一切文明意味着邪恶倾向的发展……”(转凯恩斯, 1999, 第370页)。

上述这段话是对曼德维尔(Bernard Mandeville)的批评。我们认为,社会偏好理论的支持者犯了与曼德维尔同样的错误:混淆了事实与价值,将各类具体事实包装上不同的价值判断,忽视背后潜在的一般事实,进而塑造出一种理论幻象。通过对“追求财富”这一事实的具体行为赋予不同意义层面的价值判断,“自利”和“利他”现象被人为地区分为不同的行为动机,从而推论出个人不是依据自我利益最大化而行动。①

① 我们注意到,目前社会偏好理论的前沿研究也在为个人认知的意义层面寻找物质证据,例如结合脑科学研究的成果,针对不同的外界刺激,不同的脑部功能区会相应地做出反应,进而推断异质性偏好的存在。不过这些研究所依赖的自然科学理论本身就富有争议。目前科学界仅能确认,人类大脑是极富可塑性的器官,大脑对长期的外界刺激做出的反应会呈现出适应性倾向,但仅此而已。曾经热议的左右脑分工已证实是脑科学认知的误区,而如今的脑部功能区研究亦变得不确定。如Bedny et al.(2011)认为,脑部功能区分工可能并不存在,就像其研究所示,通常认为大脑左侧额叶和颞叶皮层是语言处理的中枢,但是他们发现对先天性盲人来说,视觉皮层也是语言处理的功能区。这反映出我们通过脑成像技术所见的个人对外界不同收益情景做出的反应,可能仅仅表明大脑在处理这些不同刺激的事实,而不能进一步推论这就是不同行为动机的证明。此外,即便承认存在处理特定收益的脑部功能区,这些生物学证据是否能构成个人主观动机的客观证明,仍面临哲学层面的困难:例如钵中之脑(brain in a vat)、人工智能与意识等等。这类问题已超出本文范畴,我们暂且不论。

在穆勒的经济人概念中,“追求财富”仅仅是事实陈述,至于“财富”是什么这类价值判断,不是经济分析所能确定的。

逐利不意味着自私,利他也不意味着无私,至少穆勒发展起来的经济人假设从未强调个人只关注自我利益的最大化。相反,如果结合穆勒的其他著作,比如《功利主义》,他所指的利益包含着多种心理因素,“做一个不满足的人胜于做一只满足的猪;做不满足的苏格拉底胜于做一个满足的傻瓜”(穆勒,2008)。所以经济人假设指向的利益最大化,既可以是物质利益,也可以是精神享受,更可以是多种因素的结合。社会偏好理论强调的善良怜悯、追求公平、互助友爱等等这些“利他”之心,完全可以被视为是一种“需要、便利和享受”;同样,将穆勒的“经济人”置于埃奇沃思的交易关系中,参与社会合作的个体完全可称之为是“适度社会化”。①

① 但是,周业安(2017)中描述的“适度社会化”的个人究竟“社会化”到什么样的程度,我们仍难以判断。因为其除了作出两种偏好属性混同的论断外,还强调“复杂的真实的人之行为”;他不仅反对经济人假设,还反对“理性经济人假设”。并且根据其引用Granovetter(1985)的社会学观点——本质是波兰尼(Karl Polanyi)理论的变体——来看,确实是放弃了经济人假设,因为穆勒的观点是经济学研究的个人不可能包罗社会万象。不过这仍然不是新理论,回顾思想史,这是向当年旧历史学派的反经济学(anti-economics)立场之回归。关于旧历史学派、波兰尼以及“反经济学”的思想史梳理,参见Coleman(2004, pp. 78-79)。

按照韦伯的社会科学方法论,我们能够陈述“人有欲求”,我们也能确定每个人都追求“美好生活”,但“什么才是值得欲求的”,“什么才是美好生活”,答案却在经济学之外。对于马歇尔主义者来说,回答可能是“帕累托效率”,而对于社会偏好理论者来说,除了效率考量外,还应加上“利他、互助、友爱之心”。不过我们要强调的是,根据社会科学的一般事实,两种答案其实是同一的:一个合作社会的必要条件就是帕累托效率。二者并不存在谁超越谁、谁否定谁这样的“经济学革命”。

因此,从社会科学分析的角度而言,人类社会中从来不存在浪漫主义作家笔下“利己”与“利他”之间的二元对立,存在的只有出于不同价值立场而产生的多样化利益诉求。我们并不否定种种与利己行为相区别的社会现象之存在,我们怀疑的是传统经济人假设是否确实忽视了或者无法处理这些现象;我们也不否认经典偏好理论的缺陷,我们存疑的是社会偏好假说是否是对经典偏好理论的超越。我们的观点是,仅仅移用自然科学的方法和结论,仅仅对实验数据作价值判断尚不能满足社会科学理论的有效性证明,社会科学分析有自身的逻辑,社会偏好假说要证明其内在理论的逻辑自洽,只有两个选择:(1)承认自身是向穆勒传统的经济人假设之回归,而非放弃经济人假设的“革命”;(2)跨越社会科学的界限,进入价值判断的领域。

在任何超越现有人类行为动机认知的有效理论出现之前,我们对个人行为的理解依然是斯密当年的论断:

“我们每天所需的食料和饮料,不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠,而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要,而说对他们有利。社会上,除乞丐外,没有一个人愿意全然靠别人的恩惠过活。”(斯密, 1972, 上卷第14页)

| [] |

庇古,

2006, 《《福利经济学》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

陈叶烽、叶航、汪丁丁,

2011, “超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 63–100 页。 |

| [] |

丹·琼斯,

2015, 《《金雀花王朝》》. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

,

2016, 《《大宪章》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

弗朗索瓦·冈绍夫,

2016, 《《何为封建主义》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

凯恩斯,

1999, 《《就业、利息和货币通论》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

克莱顿·罗伯茨、戴维·罗伯茨、道格拉斯·R.,

2016, 《《英国史》(上册:史前-1714年)》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

罗俊,

2014, “田野实验——现实世界中的经济学实验”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 87–92 页。 |

| [] |

马歇尔,

1965, 《《经济学原理》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

马克·布洛赫,

2004, 《《封建社会》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

穆勒,

1991, 《《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

穆勒,

2008, 《《功利主义》》. 上海: 上海世纪出版集团.

|

| [] |

斯密,

1972/1974, 《《国民财富的性质和原因的研究》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

休谟,

2001, 《《道德原则研究》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

亚里士多德,

1965, 《《政治学》》. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

张晏、夏纪军,

2009, “公共品自愿供给机制研究进展”, 《经济学动态》, 第 1 期, 第 90–95 页。 |

| [] |

周业安,

2015, “论偏好的微观结构”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 106–115 页。 |

| [] |

周业安,

2017, “人的社会性与偏好的微观结构”, 《学术月刊》, 第 6 期, 第 59–73 页。 |

| [] |

Anderson , Terry L. and Hill P. J., 1979, "An American Experiment in Anarcho-Capitalism:The Not So Wild, Wild West". The Journal of Libertarian Studies, 3(1), 9–29.

|

| [] |

Auster , Richard D., 1977, "Private Markets in Public Goods (Or Qualities)". The Quarterly Journal of Economics, 91(3), 419–430.

DOI:10.2307/1885975 |

| [] |

Barnett , William and Walter Block, 2007, "Coase and Van Zandt on Lighthouses". Public Finance Review, 35(6), 710–733.

DOI:10.1177/1091142107302182 |

| [] |

Barten, Anton, Volker Böhm, 1982, "Consumer theory", in Kenneth Arrow, Michael Intrilligator, Handbook of Mathematical Economics, Vol. Ⅱ, Netherlands:Elsevier Science Publishers B. V., pp. 381-429.

|

| [] |

Bartlett , Robert , 2000, "England Under the Norman and Angevin Kings", Oxford, UK: Clarendon Press: 1075-1225.

|

| [] |

Baumol , William , 1952, "Welfare Economics and The Theory of The State", Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Bedny , Marina , Alvaro Pascual-Leone, David Dodell-Feder, Evelina Fedorenko and Rebecca Saxe, 2011, "Language Processing in the Occipital Cortex of Congenitally Blind Adults". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(11), 4429–4434.

DOI:10.1073/pnas.1014818108 |

| [] |

Berglas , Eitan , 1976, "On the Theory of Clubs". The American Economic Review, 66(2), 116–121.

|

| [] |

Bertrand , Elodie , 2006, "The Coasean Analysis of Lighthouse Financing:Myths and Realities". Cambridge Journal of Economics, 30, 389–402.

DOI:10.1093/cje/bei068 |

| [] |

Bertrand , Elodie , 2009, "Empirical Investigations and Their Normative Interpretations:A Reply to Barnett and Block". Public Choice, 140(1/2), 15–20.

|

| [] |

Block , Walter and William Barnett, 2009, "Coase and Bertrand on Lighthouses". Public Choice, 140(1/2), 1–13.

|

| [] |

Bolton , Gary E. and Axel Ockenfels, 2000, "ERC:A Theory of Equity, Reciprocity, and Competition". The American Economic Review, 90(1), 166–193.

DOI:10.1257/aer.90.1.166 |

| [] |

Bohm P., 1972, "Estimating Demand for Public Goods:An Experiment". European Economic Review, 3(2), 111–130.

DOI:10.1016/0014-2921(72)90001-3 |

| [] |

Brennan , Geoffrey and Cliff Walsh, 1985, "Private Markets in (Excludable) Public Goods:A Reexamination". The Quarterly Journal of Economics, 100(3), 811–819.

DOI:10.2307/1884381 |

| [] |

Buchanan , James M., 1965, "An Theory of Clubs". Economics, 32(125), 1–14.

|

| [] |

Buchanan , James M., 1967, "Public Goods in Theory and Practice:A Note on the Minasian-Samuelson Discussion". The Journal of Law & Economics, 10, 193–197.

|

| [] |

Buchanan , James M., 1999, "The Demand and Supply of Public Goods", Indianapolis: Liberty Fund.

|

| [] |

Buchanan, James M., Gordon Tullock, 1999, The Calculus of Consent, Indianapolis:Liberty Fund.

|

| [] |

Camerer , Colin F., 1997, "Progress in Behavioral Game Theory". Journal of Economic Perspectives, 11(4), 167–188.

DOI:10.1257/jep.11.4.167 |

| [] |

Carpenter, Jeffrey P., 2008, "Social Preferences", in Durlauf, Steven N., Blume, Lawrence E., eds., The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd Edition), New York:Macmillan Publishers Ltd, vol. 7:651-655.

|

| [] |

Coase R. H., 1960, "The Problem of Social Cost". Journal of Law & Economics, 3, 1–44.

|

| [] |

Coase R. H., 1974, "The Lighthouse in Economics". The Journal of Law & Economics, 17(2), 357–376.

|

| [] |

Coleman , William Oliver, 2004, "Economics and Its Enemies:Two Centuries of Anti-Economics", New York: Palgrave Macmillan.

|

| [] |

Cornes , Richard and Todd Sandler, 1984, "Easy Riders, Joint Production, and Public Goods". The Economic Journal, 94(375), 580–598.

DOI:10.2307/2232704 |

| [] |

Cox , James C., 2012, "Private Goods, Public Goods, and Common Pools with 'Homo Reciprocans'". Southern Economic Journal, 79(1), 1–14.

DOI:10.4284/0038-4038-79.1.1 |

| [] |

Dawes R., McTavish J. and Shaklee H., 1977, "Behavior, Communication, and Assumptions about Other People's Behavior in a Commons Dilemma Situation". Journal of Personality and Social Psychology, 35(1), 1–11.

DOI:10.1037/0022-3514.35.1.1 |

| [] |

Debreu, Gérard, 1954, "Representation ofA Preference Ordering by A Numerical Function", in Thrall, Robert M., Clyde H. Coombs, Howard Raiffa, Decision Processes, New York:Wiley, pp. 159-167.

|

| [] |

Debreu , Gérard , 1959, "The Theory of Value:An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium", New York: Wiley.

|

| [] |

Demsetz , Harlod , 1970, "The Private Production of Public Goods". The Journal of Law & Economics, 13(2), 293–306.

|

| [] |

Edgeworth F. Y., 1881, "Mathematical Psychics", London: C. Kegan Paul & Co..

|

| [] |

Fehr E., Fischbacher U., 2004, "Third Party Sanctions and Social norms". Evolution and Human Behavior, 25(2), 63–87.

DOI:10.1016/S1090-5138(04)00005-4 |

| [] |

Fehr E., Gächter S., 2000, "Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments". American Economic Review, 90(4), 980–94.

DOI:10.1257/aer.90.4.980 |

| [] |

Fehr E., Schmidt Klaus M., 1999, "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". Quarterly Journal of Economics, 114(3), 817–868.

DOI:10.1162/003355399556151 |

| [] |

Forte , Francesco , 1967, "Should 'Public Goods' Be Public?". Papers on Non-Market Decision Making, 3(1), 39–46.

|

| [] |

Geanakoplos , John , David Pearce and Ennio Stacchetti, 1989, "Psychological Games and Sequential Rationality". Games and Economic Behavior, 1(1), 60–79.

DOI:10.1016/0899-8256(89)90005-5 |

| [] |

Granovetter , Mark , 1985, "Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.

DOI:10.1086/228311 |

| [] |

Hardin , Garrett , 1968, "The Tragedy of the Commons". Science, 162(3859), 1243–1248.

DOI:10.1126/science.162.3859.1243 |

| [] |

Head , John G. and Shoup Carl S., 1969, "Public Goods, Private Goods, and Ambiguous Goods". The Economic Journal, 79(315), 567–572.

DOI:10.2307/2230383 |

| [] |

Holcombe , Randall G., 1997, "A Theory of the Theory of Public Goods". Review of Austrian Economics, 10(1), 1–22.

DOI:10.1007/BF02538141 |

| [] |

Hume, David, 1983, The History of England, vol. 1, Indianapolis:Liberty Fund.

|

| [] |

Kohler S., 2011, "Altruism and Fairness in Experimental Decisions". Journal of Economic Behavior & Organization, 80(1), 101–109.

|

| [] |

Ledyard, John O., 1995, "Public Goods:A Survey of Experimental Research", inKagel, John H., Alvin E. Roth, eds., The Handbook of Experimental Economics, Princeton:Princeton University Press:111-194.

|

| [] |

Li Feng, 2003, "Feudalism and Western Zhou China:A Criticism". Harvard Journal of Asiatic Studies, 63(1), 115–144.

DOI:10.2307/25066693 |

| [] |

Marwell G., Ames R., 1979, "Experiments on the Provision of Public Goods Ⅰ:Resources, Interest, Group Size, and the Free-rider Problem". American Journal of Sociology, 84(6), 1335–1360.

DOI:10.1086/226937 |

| [] |

Meerman , Jacob , 1980, "Are Public Goods Public Goods?". Public Choice, 35(1), 45–57.

DOI:10.1007/BF00154748 |

| [] |

Mill, John Stuart, 1874, "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It", in John Stuart Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, London:Longmans, Green, Reader, And Dyer:86-114.

|

| [] |

Minasian , Jora R., 1964, "Television Pricing and the Theory of Public Goods". The Journal of Law & Economics, 7, 71–80.

|

| [] |

Minasian , Jora R., 1967, "Public Goods in Theory and Practice Revisited". The Journal of Law & Economics, 10, 205–207.

|

| [] |

Olson , Mancur , 1965, "The Logic of Collective Action:Public Goods and the Theory of Groups", Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Ostrom , Elinor , 1990, "Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action", Cambridge, UK: Cambridge University Press..

|

| [] |

Pasour E. C., 1981, "The Free Rider as a Basis for Government Intervention". Journal of Libertarian Studies, 5(4), 453–464.

|

| [] |

Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld, 2013, Microeconomics (8th Edition), New Jersey:Pearson Eduction, Inc.

|

| [] |

Rabin , Matthew , 1993, "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics". American Economic Review, 83(5), 1281–1302.

|

| [] |

Roberts, Clayton, David Roberts, Douglas Bisson, 2014, A History of England, Volume 1:Prehistory to 1714 (6th Edition), London and New York:Routledge.

|

| [] |

Samuelson , Paul A., 1954, "The Pure Theory of Public Expenditure". The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387–389.

DOI:10.2307/1925895 |

| [] |

Samuelson , Paul A., 1955, "Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure". The Review of Economics and Statistics, 37(4), 350–356.

DOI:10.2307/1925849 |

| [] |

Samuelson , Paul A., 1958, "Aspects of Public Expenditure Theories". The Review of Economics and Statistics, 40(4), 332–338.

DOI:10.2307/1926336 |

| [] |

Samuelson , Paul A., 1964, "Public Goods and Subscription TV:Correction of the Record". The Journal of Law & Economics, 7, 81–83.

|

| [] |

Samuelson , Paul A., 1967a, "Indeterminancy of Governmental Role in Public-Good Theory". Papers on Non-Market Decision Making, 3(1), 47.

|

| [] |

Samuelson , Paul A., 1967b, "Pitfalls in the Analysis of Public Goods". The Journal of Law & Economics, 10, 199–204.

|

| [] |

Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, 2010, Economics (19th Edition), New York:McGraw-Hill.

|

| [] |

Snidal , Duncan , 1979, "Public Goods, Property Rights, and Political Organizations". International Studies Quarterly, 23(4), 532–566.

DOI:10.2307/2600328 |

| [] |

Sidgwick , Henry , 1883, "The Principles of Political Economy", London: Macmillan and Co.

|

| [] |

Thompson , Earl A., 1968, "The Perfectly Competitive Production of Collective Goods". The Review of Economics and Statistics, 50(1), 1–12.

DOI:10.2307/1927051 |

| [] |

van Zandt, David E., 1993, "The Lessons of the Lighthouse:'Government' or 'Private' Provision of Goods". The Journal of Legal Studies, 22(1), 47–72.

DOI:10.1086/468157 |