企业作为社会生活中最活跃的微观市场主体,其业绩的好坏是经济发展水平的重要体现,企业业绩的影响因素也成为各利益主体关注的焦点。文献表明,企业规模、产权性质、市场竞争、制度环境等内外部因素均对企业业绩有显著影响(邹国庆,2012;杨典,2013;周蕾、余恕莲,2013)。在具有“转轨加新兴”双重制度特征的中国,市场机制尚不完善,企业倾向于支付超额管理费用来获取政府担保、金融贷款等政治资源,这已被视为企业战略选择及异质性特征(Young et al., 2014)。若企业管理费用“激增”,则可能说明企业支付了高额费用寻求政治庇佑,从而影响企业业绩。企业热衷于支付超额管理费用,获取特权与优惠,可能会给企业带来名义上的短期的业绩增长,但是否能带来长期的“真实”业绩的实质性增长呢?

改革开放以来,中国经济创造出了飞速发展的奇迹,其中的贡献不仅包括实质性的生产活动与技术创新,还可能有政治晋升激励下的高储蓄和高投资。在失范经济体中,政府部门控制着稀缺资源并具有较强的宏观调控能力,企业可能倾向于通过支付超额管理费用,获取政治资源与优惠,来提高企业业绩(魏下海等,2015)。企业倾向于花费昂贵成本寻求政治关联,获得资源垄断权或隐契约,享受低税率、低息长期的银行贷款及政府订单等优惠,从而站在既定排他性与垄断性的基础上,实现企业业绩的提高(Choi et al., 1999)。但寻租理论表明,企业支付超额管理费用是为了谋取私利而对政府决策或政府官员开展游说的非生产性活动,对经济增长和企业业绩发展往往具有严重的阻碍作用(Krueger et al., 1974)。企业支付的超额管理费用不仅增加了企业自身压力,还将导致稀缺性资源集中在非生产性领域,对R&D投资等生产性活动产生挤出效应,打击企业创新,损害企业长期业绩及社会整体绩效(Murphy et al., 1993)。可见,企业支付超额管理费用对“真实”业绩的影响可能同时具备“促进”与“抑制”作用,究竟哪种作用占主导地位呢?此外,Zhou et al.(2012)研究发现超额管理费用对业绩的影响在不同产权性质及不同制度环境的企业中存在显著差异。那么,在中国特有的国情下,不同企业的“真实”业绩对超额管理费用的影响的敏感性存在哪些差异呢?

为了研究上述问题,本文实证检验了超额管理费用与企业“真实”业绩之间的内在关系。结果表明:①超额管理费用与企业“真实”业绩之间为非线性关系,呈倒U型;②国有股比例较高的企业基于政治关联的先天优势与创新能力薄弱的劣势,对超额管理费用影响的敏感性更强烈;③市场化程度较高的企业基于政治资源丰富与创新能力较强的优势,对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈,对超额管理费用抑制作用的敏感性较弱。

本文的研究贡献在于:①验证了超额管理费用与“真实”业绩的倒U型关系,企业通过支付超额管理费用不能促进业绩的实质增长;②从寻租契机与创新替代能力的角度,分析超额管理费用对不同企业的影响的差异性;③得出企业不能将精力与资源消耗在超额管理费用上,必须通过创新与改革来推动企业业绩的实质发展。

文章结构安排如下:第二部分为理论分析、文献回顾与研究假设,为后文的研究提供理论支撑;第三部分为研究设计,阐明了研究样本、数据来源与模型建立等,为实证检验做好准备;第四部分为实证检验与结果分析,并进一步做了稳健性检验;第五部分为研究结论与政策建议。

二、理论分析、文献回顾与研究假设 (一) 超额管理费用与企业“真实”业绩在经济转轨时期,市场机制尚不健全,政府部门仍是稀缺资源的分配主体,企业有动机通过支付高额费用追求政治关联,获取资源与优惠。学术界关于超额管理费用对企业业绩的影响存在不同的观点,一些学者认为支付超额管理费用会促进企业“真实”业绩;另一些学者则认为超额管理费用会增加企业负担,会抑制企业“真实”业绩。

Leff(1964)最早提出,在失范的经济环境中,企业倾向于通过支付高额费用寻租,确保经营事务免受不利干扰,规避繁重的监管要求,并应对由政治因素导致的不确定性,实现资源的次优配置。黄玖立、李坤望(2013)发现中国企业的吃喝腐败显著提高了其获得国有企业和政府订单的概率,这意味着吃喝造成的超额管理费用能给企业带来更多收益时,企业倾向以寻租代替生产性活动。Ayaydin et al.(2014)研究发现企业支付高额费用形成的政治庇护能避免繁冗的官僚延迟,激励政府官员提供高效服务,加速企业新产品的上市时间,使其获取更多的销售渠道,降低其开拓市场的难度,进而提升企业业绩。因此,企业支付超额管理费用被视为加速合约与执行力的“润滑剂”,有利于企业获取超额利润,提高企业“真实”业绩。

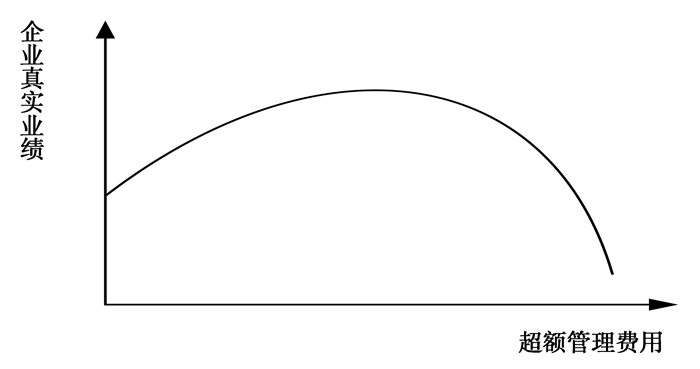

那么,企业支付超额管理费用对“真实”业绩的促进作用是持久的吗?其实不然,研究发现企业支付超额管理费用最终会抑制企业“真实”业绩(Shleifer and Vishny, 1993;Svensson,2003)。North最早提出良好的制度环境是企业茁壮成长的重要条件,而企业支付超额管理费用来寻租破坏了这个条件。随着寻租程度的加深,市场竞争环境变得缺失公平,企业家致力于谋求优惠市场的准入条件,而非生产率的提高,逐渐抑制了企业家精神与才能的优化配置(Murphy et al., 1991;李后建,2013)。Guriev et al.(2004)提出企业支付超额管理费用进行寻租会激励政府官员制定更多繁琐和低效的规则,这妨碍了资源的有效配置,增加了企业获取资源的交易成本。企业花费巨额成本与政府打交道,加重了企业负担,分散了企业家实施创新战略的精力,损害了企业发展的长远利益(Murphy et al., 1993)。此外,Blackburn et al.(2009)提出腐败与经济增长之间并不存在单调关系,李后建(2015)研究发现腐败与企业创新之间呈倒U型关系。因此,本文推断超额管理费用对企业“真实”业绩的促进作用并不是持久的,两者之间的关系应呈现为开口向下的抛物线,如图 1所示。

|

图 1 超额管理费用与企业“真实”业绩 注:作者绘制 |

超额管理费用对企业“真实”业绩的影响是企业在寻租收益与成本之间博弈的结果,本文提出超额管理费用影响企业“真实”业绩的两条路径:①在失范经济体中,政府设租与寻租激励为企业寻租活动提供了条件,企业通过支付超额管理费用,与政府部门建立良好关系获取政治资源,克服市场失灵带来的损失,促进业绩增长。②随着企业付出更多的超额管理费用,寻租程度加深,不仅加重了自身负担,还从根本上损害了企业创新精神与核心生产力,抑制企业的长远发展与实质业绩。依据以上分析,本文提出研究假设1。

假设1:一定程度的超额管理费用能促进企业“真实”业绩,随着超额管理费用的增加,其对企业“真实”业绩会产生越来越强的抑制作用,两者之间呈倒U型关系。

(二) 国有股比例、超额管理费用与企业“真实”业绩超额管理费用的正向激励作用促使企业有动机寻求政治资源与政策优惠,而不同国有股比例的企业所面临的寻租契机却不相同。“政府庇护”理论表明,国有股比例较高的企业更易受到政府官员的庇佑,获取政治利益与私有收益(Shleifer and Vishny, 1993),它们通过支付超额管理费用,建立并巩固与政府部门的天然联系,更易优先享受国家优惠政策并得到政府支持。同时,更易与政府部门建立相互信任和有效沟通的合作机制,帮助企业顺利通过各项审批手续,减少政府及执法部门的频繁检查和刁难,降低企业交易成本,提高企业效率与业绩。而对国有股比例较低的企业来说,由于与政府部门的天然联系较弱,很难获取政治资源与优惠,企业运营经常处于紧张状态,并会遭到国有股比例较高的企业的政治竞争排挤,往往面临着较糟糕的处境,通过支付超额管理费用进行寻租活动对业绩的提高并不明显(Ju and Zhao, 2009)。由此可知,国有股比例较高的企业其支付超额管理费用对企业“真实”业绩的促进作用更强烈。

但是,任何事情都具有两面性。国有股比例较高的企业拥有天然的政治关联,这是其获取政治资源与优惠的优势(Chen et al., 2013),但也增长了企业“等靠要”的不良作风,损害了企业创新精神与核心生产力。随着寻租程度的加深,国有股比例较高的企业支付更多的超额管理费用,面临更大的政治风险,一旦被切断企业与政府之间的重大“利益”渠道,同时,它们又很难通过创新替代来弥补这种利益损失,对企业“真实”业绩的负面冲击越来越强烈。此外,当企业欠缺政府庇佑且无法享受各项优惠时,它们将更难适应复杂激烈的市场环境,对企业“真实”业绩产生了更为消极的影响(Bertrand et al., 2007)。可见,随着寻租程度的加深,国有股比例较高的企业支付超额管理费用对企业“真实”业绩的抑制作用更强烈。

本文提出超额管理费用对不同国有股比例的企业“真实”业绩的影响的两条路径:①国有股比例较高的企业凭借其天然的政治关联优势,更有机会和能力获取政治资源与优惠,寻租契机较强,通过支付超额管理费用所带来的收益较多,对企业“真实”业绩的促进作用更强。②随着国有股比例较高的企业支付更多的超额管理费用,寻租程度加深,面临政治丑闻等重大风险的可能性更大,且创新替代能力较弱,导致其对企业“真实”业绩的抑制作用更强。因此,本文推测国有股比例较高的企业对超额管理费用的影响的敏感性更强烈,提出假设2。

假设2:相对于国有股比例较低的企业而言,国有股比例较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用影响的敏感性更强烈。

(三) 市场化程度、超额管理费用与企业“真实”业绩现有文献表明,超额管理费用对企业效率的影响依赖于其所处的制度环境。本文用市场化程度来衡量制度环境的优劣,市场化程度越高表示制度环境越好。同样地,不管是市场化程度较高的企业,还是市场化程度较低的企业,在失范的经济体中,均有动机通过支付超额管理费用进行寻租来获取私利,但它们面临的寻租契机却不相同。以往的文献从寻租动机的角度,分析企业超额管理费用所带来的经济后果的差异性,本文从寻租契机的角度出发,得到了不同的结论。

市场化程度较高的企业拥有较好的区位优势、较多的经济资源与政治人脉、较丰富的社会网络关系,具有较强的寻租契机优势,企业能够更好地或更早地获取政治资源与政策优惠,通过支付超额管理费用,更易达成寻租对企业“真实”业绩的正向激励作用。而市场化程度较低的企业的区位优势、经济资源等都不如市场化程度较高的企业,在均存在寻租动机的情况下,其寻租契机明显较弱,较难与政府官员建立起良好关系,即便是花费大额成本与政府官员建立起良好关系,从中获取的政治资源与政策优惠也不如市场化程度较高的企业丰厚,因此,通过支付超额管理费用进行寻租所实现的收益也较少(Murphy et al., 1991)。由此可知,市场化程度较高的企业其寻租契机优势更明显,超额管理费用对企业“真实”业绩的促进作用更强烈。

Stigler(1971)提出的“规制俘获”理论认为,特殊利益集团俘获了制定和执行规则的国家机制而导致政府失灵,支付超额管理费用进行寻租最终会损害资源配置效率和社会整体绩效。寻租抑制了企业创新能力,给企业带来的仅是短暂的非生产性利益,而非长久地实质性收益。随着寻租程度的加深,企业支付越来越多的高额成本对“真实”业绩会产生越来越强的抑制作用。与市场化程度较低的企业相比,市场化程度较高的企业除了具有较强的寻租契机外,还拥有良好的商业环境、较强的自主创新能力等优势,即其具备能削弱寻租负面效应的创新替代能力(Djankov et al., 2002)。随着超额管理费用的增加,市场化程度较高的企业凭借自身的资源优势与创新能力,发挥自主创新能力的替代作用,能够弱化其对企业“真实”业绩造成的越来越强的负面冲击(Bath et al., 2009)。而市场化程度较低的企业的自我创新能力较弱,无法或很难发挥创新替代作用来克制超额管理费用对企业“真实”业绩的负面冲击。由此可知,随着超额管理费用逐渐增多,其对市场化程度较低的企业“真实”业绩的抑制作用更强烈。

本文提出超额管理费用对不同市场化程度的企业“真实”业绩的影响的两条路径:①市场化程度较高的企业凭借其区位优势与丰厚资源,更有机会获得资源与便利,通过支付超额管理费用带来的收益较多,对企业“真实”业绩的促进作用较强。②随着超额管理费用逐渐增加,对企业“真实”业绩将产生越来越强的抑制作用,市场化程度较高的企业能较好地发挥创新能力,弱化超额管理费用对企业“真实”业绩的抑制作用。因此,本文推测市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈,而基于其自身优势和创新能力,对超额管理费用抑制作用的敏感性较弱。依据以上分析,本文提出假设3。

假设3:市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈,随着超额管理费用逐渐增加,对超额管理费用抑制作用的敏感性较弱。

三、研究设计 (一) 研究样本和数据来源 1. 上市公司数据本文选取2004-2014年中国沪深A股市场的上市公司作为研究样本,上市公司财务数据、公司治理数据来源于国泰安(CSMAR)数据库,上市公司注册地城市变更信息、董事会规模来源于锐思(RESSET)数据库,上市公司审计单位是否为“四大”的信息来源于万德(Wind)数据库,并按照以下标准筛选样本:①剔除在观测区间内经过ST或*ST处理的公司;②剔除金融、保险业公司;③剔除同时发行B股或H股的公司;④剔除观测区内注册地城市发生改变的公司;⑤剔除曾在被撤销城市上市的公司样本;⑥剔除数据缺失的公司。最终得到10207个有效的样本观测值。

2. 市场化程度本文选取樊纲等编写的《中国市场化指数—各地区市场化相对进程报告2011》的市场化指数来衡量。由于该指数截止于2009年,因此,本文以指数增长率将2009年之后的数据插值。

(二) 变量说明 1. 被解释变量:“真实”业绩由于中国上市公司普遍存在盈余管理行为,为了使企业业绩指标更可靠,本文借鉴Cornett(2008)的做法,以企业规模调整后的上市公司净利润减去可操控性应计利润来度量真实业绩。Dechow(1995)等研究发现,修正Jones模型考虑了应收账款的变化,对盈余管理的测度能力最强。因此,本文基于修正Jones模型对净利润进行调整,所得结果即真实业绩,具体测量步骤如下:①利用修正Jones模型估计出系数α0、α1、α2,如式(1),其中,Tait代表i公司第t年的总应计利润,即净利润与经营活动现金流量之差;Assetsit-1代表i公司第t-1年末的总资产;ΔSalesit代表营业收入变动额;Ppeit代表固定资产净额;②利用估计的系数α0、α1、α2,采用修正的Jones模型计算企业非操控性应计利润Ndait,如式(2),其中,ΔReceivalbesit代表i公司第t年的应收账款变动数;③计算可操控性应计利润Dait,如式(3);④以企业规模调整的上市公司的净利润减去可操控应计项目,计算出真实业绩Tpeit,如式(4)。

| $ \frac{{T{a_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} = {\alpha _0}*\frac{1}{{Asset{s_{it - 1}}}} + {\alpha _1}*\frac{{\Delta Sale{s_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} + {\alpha _2}*\frac{{Pp{e_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} + \varepsilon $ | (1) |

| $ Nd{a_{it}} = {\hat \alpha _0}*\frac{1}{{Asset{s_{it - 1}}}} + {\hat \alpha _1}*\frac{{\Delta Sale{s_{it}} - \Delta Receivalbe{s_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} + {\hat \alpha _2}*\frac{{Pp{e_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} + \zeta $ | (2) |

| $ D{a_{it}} = \frac{{T{a_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} - Nd{a_{it}} $ | (3) |

| $ Tp{e_{it}} = \frac{{N{i_{it}}}}{{Asset{s_{it - 1}}}} - D{a_{it}} $ | (4) |

从会计定义来看,管理费用是指“企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用”,包括业务招待费、差旅费、通讯费等,且每笔费用的披露均要经过会计师事务所审计,虚报或瞒报的可能性较小,Cai et al.(2011)学者将业务招待费和差旅费之和作为企业寻租的代理变量。然而,大多数上市公司财务报表中并未具体列明管理费用的明细,很难从管理费用的明细中寻找企业寻租的迹象。但是,在充分考虑企业的生产、管理、行业特征后,如果企业管理费用“激增”,则说明企业可能进行了积极的寻租活动,将对企业业绩产生影响。因此,本文借鉴杜兴强(2010)所构建的“超额管理费用”指标,从上市公司财务报表的管理费用中挖掘企业的寻租信息,具体计算步骤如下:①借鉴Richardson构建的模型,如式(5),根据每个观测值管理费用的实际金额,估计该模型的系数,其中,变量的下标i代表公司,t代表时间;Aeit代表管理费用除以当期营业收入;lnSaleit代表当期营业收入的自然对数;Levit代表资产负债率;Growit代表营业收入增长率;Nbdit代表董事会规模;Staffit代表员工数量;Sjit代表审计师的规模,若上市公司的审计单位为“四大”会计师事务所,则Sj=1,否则为0;Ageit代表上市年限;Maginit代表毛利率,体现公司的盈利能力;H5it代表股权集中度,等于上市公司前五大股东的赫芬达尔指数;②根据估计出的系数,将具体观测值重新代入式(5),得到期望管理费用

| $ \begin{array}{l} A{e_{it}} = {a_0} + {a_1}\ln Sal{e_{it}} + {a_2}Le{v_{it}} + {a_3}Gro{w_{it}} + {a_4}Nb{d_{it}} + {a_5}Staf{f_{it}} + {a_6}S{j_{it}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {a_7}Ag{e_{it}} + {a_8}Magi{n_{it}} + {a_9}H{5_{it}} + \eta Industry + \lambda Year + \varepsilon \end{array} $ | (5) |

| $ {\mathop{\rm Re}\nolimits} n{t_{it}} = A{e_{it}} - \overline {A{e_{it}}} $ | (6) |

本文参考以往的研究(杜兴强,2010;李后建,2015),将公司规模(Size)、公司上市至研究年度的间隔(Listage)、董事会人数(Mannum)、资产负债率(Lev)、国有股比例(Soe)、第一大股东持股比例(Top1)、前十大股东关联情况(Relev)、董事长与总经理兼任情况(Duality)、独立董事与公司工作地点一致性情况(Workp)、是否为“四大”会计师事务所(Auditor)以及市场化程度(Marketi)作为控制变量。另外,本文还加入了行业和年度变量,以控制宏观因素的影响。变量定义如表 1所示。

| 表 1 研究变量名称及衡量标准 |

国有股比例指所有制结构中国有股份所占的比例,其大小代表着企业与政府间天然联系的程度。本文将位于该指标中位数以上的样本划入“国有股比例较高组”,否则划入“国有股比例较低组”。

2. 市场化程度较高的企业与市场化程度较低的企业本文依据樊纲等编写的《中国市场化指数—各地区市场化相对进程报告(2011)》的市场化指数来衡量市场化程度,该指数越高说明该地区市场化水平越高。本文将位于该指标中位数以上的样本划入“市场化程度较高组”,否则划入“市场化程度较低组”。

(四) 模型建立为了考察超额管理费用及其他因素对企业“真实”业绩的影响,本文遵照相关文献(Lederman,2010)的经验做法,构建了基本的计量回归模型,如式(7)所示。

| $ \begin{array}{l} Tpe = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\mathop{\rm Re}\nolimits} nt + {\alpha _2}{\mathop{\rm Re}\nolimits} ntsq + {\alpha _3}Size + {\alpha _4}Listage + {\alpha _5}Mannum + {\alpha _6}Lev\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _7}Soe + {\alpha _8}Top1 + {\alpha _9}{\mathop{\rm Re}\nolimits} lev + {\alpha _{10}}Duality + {\alpha _{11}}Workp\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _{12}}Auditor + {\alpha _{13}}Marketi + \eta Industry + \lambda Year + \varepsilon \end{array} $ | (7) |

本文汇总了中国A股上市公司2004-2014年共10207个样本数据。表 2列出了研究变量的描述性统计结果。Tpe的均值为0.05,中位数为0.04,说明多数公司业绩较好且离散度较小,有少数公司业绩偏离平均水平。Rent的均值为0.05,中位数为0.04,均值略高于中位数,表明测算出来的企业超额管理费用在总体上符合正态分布的特征,但呈现右偏。Lev的均值为43%,最大值为85%,表明我国上市公司负债筹资比重较高。Soe的均值为0.12,中位数为0.00,最大值为1,表明大多数公司国有股比例较小,符合“国退民进”的政策与现实,且绝大多数国有股掌控在少数公司手中,国有股比重分布不均。Auditor的均值为0.03,表明有3%的上市公司聘请了“四大”会计师事务所进行审计鉴证业务。Size、Listage、Mannum、Lev、Top1、Marketi等控制变量的均值和中位数差别不大,基本符合正态分布。本文对连续研究变量进行了1%和99%分位数的Winsorize缩尾处理,没有发现较强的异常值,保证了样本的可靠性。

| 表 2 研究变量的描述性统计 |

本文对研究变量进行多重共线性检验,各主要变量的方差膨胀因子VIF值均小于1.5,模型整体平均方差膨胀因子VIF值为1.22,表明多重共线性的问题在模型中并不严重。此外,对研究变量进行Pearson和Spearman相关系数检验,结果如表 3所示。研究变量间的相关系数均不超过0.5,不存在严重的多重共线性。在没有控制其他变量时,Rent与Tpe相关系数为正,且在1%的水平下显著为正,超额管理费用能够改善公司“真实”业绩,其二次项与公司“真实”业绩的关系在后文的实证分析中加以验证。Size、Soe、Top1、Workp、Auditor与Tpe的相关系数为正,且在1%的水平下显著;Listage、Mannum、Lev、Relev与Tpe的相关系数为负,且在1%的水平下显著。企业的超额管理费用和相关控制变量对企业“真实”业绩的具体影响,在下文的回归分析中加以验证。

| 表 3 研究变量的Pearson(Spearman)相关系数表 |

为了验证假设1,本文对模型(7)进行回归,得出超额管理费用对企业“真实”业绩的影响的回归结果如表 4所示。

| 表 4 超额管理费用对企业“真实”业绩的影响① |

① 杜兴强等(2010)研究表明政治关联与超额管理费用正相关,政治关联与公司真实业绩正相关,因此超额管理费用和真实业绩的相关性可能是因为二者同时被政治关联所决定。本文也试图考虑政治关联因素,但由于研究视角主要是分析超额管理费用与企业业绩的关系,并进一步验证不同企业超额管理费用对企业业绩影响的差异性。同时,鉴于政治关联数据难以获取以及自身知识结构的局限性,因而没有考虑该因素。

表 4列(1)-(3)中,超额管理费用(Rent)的系数为正,且均在1%的水平下显著,超额管理费用的二次项(Rentsq)的系数为负,且在5%或1%的水平下显著,表明一定程度的超额管理费用能促进企业“真实”业绩,而随着其不断增加,对企业“真实”业绩会产生越来越强的抑制作用。在缺乏有效制度安排的情况下,企业可能通过支付超额管理费用进行寻租活动来获得政府庇护,以确保企业收益及市场地位不受侵蚀,此时超额管理费用被视为正式制度缺失的一种非正式性的替代机制,对企业“真实”业绩具有促进作用。然而,随着超额管理费用不断增加,并超过特定水平时,会给企业带来巨额交易成本,加重企业负担,对企业“真实”业绩产生越来越强的抑制作用。可见,超额管理费用与企业“真实”业绩之间并不是单调的递增或递减关系,而是呈倒U型关系,支持假设1。此外,公司规模(Size)、上市公司成立时间(Listage)、市场化程度(Marketi)、是否聘请“四大”会计师事务所(Auditor)与企业“真实”业绩(Tpe)显著正相关,资产负债率(Lev)、前十大股东关联程度(Relev)与企业“真实”业绩(Tpe)显著负相关,基本符合预期。

(四) 进一步分组回归为了验证分组样本之间的差异性,本文进行了均值t检验和Wilcoxon秩和检验,分组差异检验结果如表 5所示。

| 表 5 分组差异检验 |

表 5 Panel A给出了国有股比例(Soe)的差异检验:国有股比例较高组的企业“真实”业绩(Tpe)的均值(0.0544)显著高于国有股比例较低组的企业“真实”业绩(Tpe)的均值(0.0479),而国有股比例较高组的超额管理费用(Rent)、超额管理费用的二次项(Rentsq)的均值(0.0401、0.0049)显著低于国有股比例较低组的超额管理费用(Rent)、超额管理费用二次项(Rentsq)的均值(0.0521、0.0064),非参数的差异检验结果与均值检验结果类似。以上结果表明,国有股比例较高组的企业“真实”业绩对超额管理费用的影响的敏感性更强烈,初步支持了研究假设2。表 5 Panel B给出了市场化程度(Marketi)的差异检验:市场化程度较高组的企业“真实”业绩(Tpe)的均值(0.0505)与市场化程度较低组的企业“真实”业绩(Tpe)的均值(0.0499)不存在显著差异,而市场化程度较高组的超额管理费用(Rent)、超额管理费用的二次项(Rentsq)的均值(0.0533、0.0065)显著高于市场化程度较低组的超额管理费用(Rent)、超额管理费用的二次项(Rentsq)的均值(0.0423、0.0052),非参数的差异检验结果与均值检验结果类似。以上结果表明,市场化程度较高组的超额管理费用显著高于市场化程度较低组,而企业“真实”业绩的差异不显著,有待进一步检验。

为了检验不同国有股比例、不同市场化程度的企业的“真实”业绩对超额管理费用的影响的敏感性,本文做了进一步分组回归,结果如表 6所示。

| 表 6 超额管理费用对企业“真实”业绩的影响的分组回归 |

表 6列(1)-(4)中,超额管理费用(Rent)的系数均为正,且在1%或5%的水平下显著,超额管理费用的二次项(Rentsq)的系数均为负,且在1%或5%的水平下显著,表明一定程度的超额管理费用能促进企业“真实”业绩,但随着超额管理费用不断增加,其对企业“真实”业绩会产生越来越强的抑制作用,与表 4结果一致。在分组回归中,对于不同国有股比例、不同市场化程度的企业,超额管理费用与企业真实“业绩”之间仍然呈倒U型关系。

由表 6列(1)-(2)可知,国有股比例较高组的超额管理费用(Rent)的系数为0.141(t值为2.59),国有股比例较低组的超额管理费用(Rent)的系数为0.091(t值为2.19),超额管理费用对国有股比例较高组的“真实”业绩的提升幅度为14.1%,而国有股比例较低组为9.1%,前者大于后者且显著性更强,同时,Chow检验结果显示两组之间的Rent的系数在1%的水平下通过了差异性检验,可见,基于先天的政治关联优势,国有股比例较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈。国有股比例较高组的超额管理费用的二次项(Rentsq)的系数为-0.723(t值为-2.64),国有股比例较低组的超额管理费用二次项(Rentsq)的系数为-0.389(t值为-2.20),超额管理费用对国有股比例较高组的“真实”业绩的抑制幅度为72.3%,而国有股比例较低组为38.9%,前者大于后者且显著性更强,Chow检验结果显示两组之间的Rentsq的系数在1%的水平上通过了差异性检验,表明随着超额管理费用不断增加,由于自主创新能力较弱,国有股比例较高组的企业难以有效发挥创新替代作用,其“真实”业绩对超额管理费用的抑制作用更敏感。由此可知,国有股比例较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用影响的敏感性更强烈,支持假设2。

由表 6列(3)-(4)可知,市场化程度较高组的超额管理费用(Rent)的系数为0.113(t值为2.27),市场化程度较低组的超额管理费用(Rent)的系数0.090(t值为2.01),超额管理费用对市场化程度较高组的“真实”业绩的提升幅度为11.3%,而市场化程度较低组为9%,前者大于后者且均在5%的水平下显著,Chow检验结果显示两组之间的Rent的系数在5%的水平下通过了差异性检验,可见,基于较丰富的政治资源与较强的寻租契机,市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈。市场化程度较高组的超额管理费用的二次项(Rentsq)的系数为-0.457(t值为2.22),市场化程度较低组的超额管理费用的二次项(Rentsq)的系数为-0.525(t值为2.43),超额管理费用对市场化程度较高组的“真实”业绩的抑制幅度为45.7%,而市场化程度较低组为52.5%,前者小于后者且均在5%的水平下显著,Chow检验结果显示两组之间的Rentsq的系数在5%的水平下通过了差异性检验,表明随着超额管理费用不断增加,由于自主创新能力的替代收益削弱了超额管理费用所带来的负面冲击,市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用抑制作用的敏感性较弱。由此可知,市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈,对超额管理费用抑制作用的敏感性较弱,支持假设3。

(五) 稳健性检验超额管理费用与企业“真实”业绩之间可能存在反向因果关系,即研究变量之间可能存在内生性问题。因此,本文做了以下内生性处理:①本文用滞后一期的企业“真实”业绩(Tpet-1)作为被解释变量,使得模型中超额管理费用的数据比企业“真实”业绩数据早一年,上一年的超额管理费用能够影响企业的“真实”业绩,而超额管理费用则较少受到未来年份企业“真实”业绩的影响,因此减弱了内生性问题的影响,回归结果如表 7列(1)所示。②已有研究表明,工具变量回归可以产生合适的估计量来克服现存的内生性问题,因此,本文使用工具变量法来识别超额管理费用与企业“真实”业绩的因果关系走向。鉴于从模型外部选择合适的工具变量难度很大,通常采用的办法是选取内生变量的滞后项作为工具变量,本文选取超额管理费用的滞后一期(Rentt-1)和超额管理费用的二次项的滞后一期(Rentsqt-1)作为工具变量进行估计。同时,本文进行了DWH检验,结果表明Rent和Rentsq为内生解释变量。此外,弱工具变量检验结果显示F值与最小特征统计量均大于10,表明不存在弱工具变量问题,选取的工具变量与内生解释变量个数相等,恰好识别不必考虑过度识别问题,因此,本文选取的工具变量是有效的,可以解决原模型的内生性问题。工具变量回归结果如表 7列(2)所示。③Arellano和Bond提出的广义矩估计法(GMM)可以解决内生性问题,因此,本文还对研究模型做了GMM估计,回归结果如表 7列(3)所示。可见,回归结果与表 4一致,超额管理费用与企业“真实”绩效呈倒U型关系,支持假设1。

| 表 7 研究变量的内生性与稳健性检验 |

为了进一步验证本研究结论的稳健性,本文还做了如下检验:①本文基于修正Jones模型对净利润(Ni)进行调整计算企业“真实”业绩,还有一些学者基于修正Jones模型对息税前利润(EBIT)进行调整计算企业“真实”业绩,鉴于此,本文基于息税前利润(EBIT)测算出新的企业“真实”业绩(Tpe1),代入模型中进行回归,结果如表 7列(4)所示;②利用资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)作为企业“真实”业绩的替代变量,代入模型进行回归,结果如表 7列(5)-(6)所示。回归结果与表 4一致,超额管理费用与企业“真实”业绩呈倒U型关系。根据以上内生性处理和稳健性检验可知,本文的研究结论具有稳健性。

另外,本文在对产权性质分组时是按照企业国有股比例大小来划分的,为了检验产权性质分组回归的稳健性,将产权性质分为国有企业和民营企业两组进行分组回归,结果与表 6列(1)-列(2)基本一致,如表 8所示。

| 表 8 产权性质分组回归的稳健性检验 |

同时,为了验证稳健性检验的合理性,本文除了将产权性质分为国有企业和民营企业两组进行分组回归外,还将产权性质设置为虚拟变量,并将其与超额管理费用的交乘项加入回归模型中进行检验,结果与主回归及表 8基本一致,如表 9所示。

| 表 9 产权性质与超额管理费用交叉相乘回归的稳健性检验 |

本文运用A股上市公司财务数据实证检验了超额管理费用对企业“真实”业绩的影响。结果表明,一定程度的超额管理费用可以促进企业“真实”业绩,但随着超额管理费用的不断增加,会对企业“真实”业绩产生越来越强的抑制作用。我国正处于经济转型的关键时期,由于市场机制不完善以及企业自主创新能力较弱,导致超额管理费用与企业“真实”业绩之间呈现显著的倒U型关系。对企业而言,超额管理费用实质上是其寻求政治庇护等替代性保护机制的成本,目的在于减少市场机制不完善对企业“真实”业绩造成的负面冲击。当这种成本超过企业经营活动所创造的收益时,则会抑制企业“真实”业绩。进一步研究表明,超额管理费用对企业“真实”业绩的影响在不同的企业中表现出了差异性。其中,国有股比例较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用影响的敏感性更强烈;市场化程度较高的企业其“真实”业绩对超额管理费用促进作用的敏感性更强烈,随着超额管理费用不断增加,对其抑制作用的敏感性较弱。可见,支付超额管理费用是企业“捡了芝麻却丢了西瓜”的行为,企业貌似可以间接获取可观收益,但最终却会损害企业长远发展。因此,必须从源头上切断寻租契机与寻租动机,避免企业支付不必要的超额管理费用,发展企业创新文化,尤其是国有股比例较高和市场化程度较低的企业,应大力提高其自主创新意识和能力,实施创新驱动发展战略,实现企业“真实”业绩的实质增长。

(二) 政策建议企业通过支付超额管理费用进行寻租活动是失范经济体的产物,它抑制了企业自主创新能力与核心生产力,最终会损害企业业绩及社会整体绩效的长远发展。因此,必须将打击寻租活动作为重中之重,逐步转变政府职能、完善市场机制及提高自主创新能力,从源头上“切断”企业寻租契机并“消除”企业寻租动机,创建公平有序的市场竞争机制,激励企业自主创新文化,提高企业“真实”业绩。

第一,逐步转变政府职能。完善的市场机制是实现资源配置的帕累托最优方式,而扭曲的市场机制给寻租活动配置稀缺资源提供了空间。在失范的经济体制中,政府部门掌控着大量资源并拥有强大的宏观调控能力,导致市场机制无法发挥正常的资源配置功能。因此,要完善市场机制,抑制企业通过支付超额管理费用进行的寻租活动,首先必须转变政府职能,处理好政府与市场的关系。政府应配合市场为主的资源配置机制,正确引导资源流向,逐渐消除失范机制与政府失灵给企业“真实”业绩带来的不利影响。

第二,不断完善市场机制。在具有“转轨加新兴经济体”双重身份的中国,企业支付超额管理费用与“真实”业绩之间的关系显得异常复杂。目前,大多数研究结果仍然表明超额管理费用能够促进企业“真实”业绩。但是,从长远发展来看,企业支付越来越多的巨额成本最终会抑制企业“真实”业绩。因此,必须将严厉打击寻租活动,将其作为经济和社会发展的重点。寻租作为相关资源配置的次优选择,是市场机制不完善导致的产物,必须进一步完善市场机制,构建公平有序的市场竞争环境,从源头上切断企业寻租活动的契机与动机,提高资源配置效率,实现企业“真实”业绩的实质性提高。

第三,有效提高企业自主创新能力。中国经济的实质性健康发展离不开企业自主创新能力的提升,而企业如果支付超额管理费用进行寻租活动,将损害企业创新激励,抑制企业创新精神与文化,给企业实质性业绩以及社会经济发展带来了深远的负面影响。因此,必须提高企业自主创新能力,实施创新驱动发展战略,从根本上改善企业“真实”业绩。尤其是对国有股比例较高的企业来说,必须弱化企业的政治关联收益,提高企业创新文化与意识,优化企业创新激励,充分发挥创新对企业“真实”业绩的积极效应,改善企业文化并提高企业生产力,不断推动中国经济的市场化进程,促进企业健康发展。

| [] |

杜兴强、陈韫慧、杜颖洁,

2010, “寻租、政治联系与'真实'业绩-基于民营上市公司的经验证据”, 《金融研究》, 第 10 期, 第 135–157 页。 |

| [] |

黄玖立、李坤望,

2013, “吃喝、腐败与企业订单”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 71–84 页。 |

| [] |

李后建,

2013, “市场化、腐败与企业家精神”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 99–111 页。 |

| [] |

李后建、张剑,

2015, “腐败与企业创新:润滑剂抑或绊脚石”, 《南开经济研究》, 第 2 期, 第 24–35 页。 |

| [] |

申宇、傅立立、赵静梅,

2015, “市委书记更替对企业寻租影响的实证研究”, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 37–52 页。 |

| [] |

魏下海、董志强、金钊,

2015, “腐败与企业生命力:寻租和抽租影响开工率的经验研究”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 105–125 页。 |

| [] |

杨典,

2013, “公司治理与企业绩效-基于中国经验的社会学分析”, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 72–94 页。 |

| [] |

杨继生、阳建辉,

2015, “行政垄断、政治庇佑与国有企业的超额成本”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 50–61 页。 |

| [] |

邹国庆、倪昌红,

2012, “新兴经济体的制度质量与企业绩效:企业控制权的调节作用”, 《吉林大学社会科学学报》, 第 1 期, 第 126–133 页。 |

| [] |

周蕾、余恕莲,

2013, “高管人力资本溢价与企业绩效倒U型关系研究”, 《经济管理》, 第 11 期, 第 106–117 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2013.11.022 |

| [] |

张月明、吴春雷,

2014, “企业高管在职消费、超额在职消费与企业价值——代理观与效率观的理论协调及其实证检验”, 《广东财经大学学报》, 第 5 期, 第 89–97 页。 |

| [] |

Ayaydin H., Hayaloglu P., 2014, "The Effect of Corruption on Firm Growth:Evidence from Firms in Turkey". Asian Economic and Financial Review, 4(5), 607–624.

|

| [] |

Bertrand M., Mullainathan S., 2001, "Do People Mean What They Say? Implications for Subjective Survey Data". The American Economic Review, 91(2), 67–72.

DOI:10.1257/aer.91.2.67 |

| [] |

Bertrand M., Djankov S. and Hanna R., 2007, "Obtaining A Driver's License in India:An Experimental Approach to Studying Corruption". The Quarterly Journal of Economics, 122(4), 1639–1676.

DOI:10.1162/qjec.2007.122.4.1639 |

| [] |

Blackburn K., Forgues-Puccio G. F., 2009, "Why is Corruption Less Harmful in Some Countries Than in Others?". Journal of Economic Behavior & Organization, 72(3), 797–810.

|

| [] |

Barth J.R., Lin C. and Lin P., 2009, "Corruption in Bank Lending to Firms:Cross-Country Micro Evidence on the Beneficial Role of Competition and Information Sharing". Journal of Financial Economics, 91(3), 361–388.

DOI:10.1016/j.jfineco.2008.04.003 |

| [] |

Choi C. J., S.H. Lee and Kim J.B., 1999, "A Note on Countertrade:Contractual Uncertainty and Transaction Governance in Emerging Economies". Journal of International Business Studies, 30(1), 189–201.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490066 |

| [] |

Cai H., Fang H. and Xu L.C., 2011, "Eat, Drink, Firms, Government:An Investigation of Corruption from the Entertainment and Travel Costs of Chinese Firms". Journal of Law and Economics, 54(1), 55–78.

DOI:10.1086/651201 |

| [] |

Cornett M. M., Marcus A. J. and Tehranian H., 2008, "Corporate Governance and Pay-For-Performance:The Impact of Earnings Management". Journal of Financial Economics, 87(2), 357–373.

DOI:10.1016/j.jfineco.2007.03.003 |

| [] |

Chen Y., Liu M. and Su J., 2013, "Greasing the Wheels of Bank Lending:Evidence from Private Firms in China". Journal of Banking & Finance, 37(7), 2533–2545.

|

| [] |

Dechow P.M., Sloan R.G. and Sweeney A. P., 1995, "Detecting Earnings Management". The Accounting Review, 70(2), 193–225.

|

| [] |

Djankov S., Porta R.La and Florencio L., 2002, "The Regulation of Entry". The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1–37.

DOI:10.1162/003355302753399436 |

| [] |

Guriev S., 2004, "Red Tape and Corruption". Journal of Development Economics, 73(2), 489–504.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2003.06.001 |

| [] |

Ju M., Zhao H., 2009, "Behind Organizational Slack and Firm Performance in China:The Moderating Roles of Ownership and Competitive Intensity". Asia Pacific Journal of Management, 26(4), 701–717.

DOI:10.1007/s10490-009-9148-1 |

| [] |

Jun D., Mickiewicz T., 2016, "Subsidies, rent seeking and performance:Being young, small or private in China". Journal of Business Venturing, 31(1), 22–38.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2015.09.001 |

| [] |

Krueger A.O., 1974, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". American Economic Review, 64(3), 291–303.

|

| [] |

Leff N. H., 1964, "Economic Development Through Bureaucratic Corruption". American Behavioral Scientist, 8(3), 8–14.

DOI:10.1177/000276426400800303 |

| [] |

Murphy K. M., Shleifer A. and Vishny R. W., 1991, "The Allocation of Talent:Implications for Growth". Quarterly Journal of Economics, 106(2), 503–530.

DOI:10.2307/2937945 |

| [] |

Murphy K. M., Shleifer A. and Vishny R.W., 1993, "Why is Rent-Seeking So Costly to Growth?". American Economic Review, 83(2), 409–414.

|

| [] |

Mauro P., 1995, "Corruption and Growth". The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681–712.

DOI:10.2307/2946696 |

| [] |

Richardson S., 2006, "Over-Investment of Free Cash Flow". Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159–189.

DOI:10.1007/s11142-006-9012-1 |

| [] |

Lederman D., 2010, "An International Multilevel Analysis of Product Innovation". Journal of International Business Studies, 41(4), 606–619.

DOI:10.1057/jibs.2009.30 |

| [] |

Stigler G. J., 1971, "The Theory of Economic Regulation". The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.

DOI:10.2307/3003160 |

| [] |

Shleifer A., Vishny R.W., 1993, "Corruption". Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599–617.

DOI:10.2307/2118402 |

| [] |

Svensson J., 2003, "Who Must Pay Bribes and How Much? Evidence from A Cross Section of Firms". Quarterly Journal of Economics, 118(1), 207–230.

DOI:10.1162/00335530360535180 |

| [] |

Young M., Tsai T. and Wang X., 2014, "Strategy in Emerging Economies and the Theory of the Firm". Asia Pacific Journal of Management, 31(2), 331–354.

DOI:10.1007/s10490-014-9373-0 |

| [] |

Zhou J., Peng M., 2012, "Does Bribery Help or Hurt Firm Growth Around the World?". Asia Pacific Journal of Management, 29(4), 907–921.

DOI:10.1007/s10490-011-9274-4 |