中国东西部城市发展的不均衡很大程度上源自国际贸易的影响,这与新经济地理学关于国际市场邻近促进集聚的理论预期是一致的(世界银行,2009;Brülhart et al., 2012;章元、万广华,2013)。但本文发现,中国中西部地区间不仅有着城市化水平的差异,还存在着城市规模分布演进趋势的差异,东部地区大城市增速整体上慢于中小城市,而在中西部地区则恰恰相反。比如,2000年东部地区人口规模100万以上的大城市在2000年至2010年间的人口增幅为61.86%,低于同期人口规模100万以下的中小城市67.24%的人口增幅;而非东部地区大城市同期人口增幅为34.85%,高于同期非东部地区中小城市30.58%的人口增幅。由于东西部地区城市化巨大的外部差异源自国际贸易,那么城市规模分布演进的不一致是否也受到国际贸易的影响呢?本文的研究结果表明情况的确如此,而且城市初始规模大小和城市间运输成本水平都会影响不同城市在国际贸易中所获得的收益。

本文认为,城市的初始规模会影响它在国际贸易中的获益能力。由于城市的初始规模决定其本地市场效应的大小(Krugman,1991;藤田昌久等,1999;Desmet & Henderson,2015),在同样的国际市场邻近程度下,大城市更可能凭借其本地市场效应和规模经济的优势在城市国际贸易发展时为企业提供更好的基础设施,更多的中间产品以及更强的产业链前后向关联,为工人提供更高的工资,吸引企业和劳动力集聚,实现规模更快地增长,推动城市规模趋于集中(Duranton & Puga,2004;藤田昌久、雅克-弗朗斯瓦·蒂斯,2012;Venables,2017)。

进一步地,城市间的运输成本会影响大城市规模经济优势的发挥(许德友、梁琦,2011;Behrens et al., 2017),进而在国际贸易影响城市规模分布演进的过程中起着调节作用。在运输成本较高的城市体系中,大城市相比中小城市本地市场效应的优势十分明显,更能从国际贸易中获得增长的动力,导致城市规模分布趋于集中;而在运输成本较低的城市体系中,大城市本地市场效应的优势相对较弱,中小城市也能以较低的成本在国际市场上完成交易,分享来自国际市场的规模经济从而实现增长,此时城市规模分布有可能趋于分散(Krugman & Elizondo,1996;Behrens,2011;Brülhart,2011)。

基于以上分析,本文提出国际贸易促进城市规模分布集中的理论假说。接着,文章进一步探讨和验证了城市间运输成本在国际贸易影响中国城市规模分布演进过程中的调节作用,得到以下推论,即在运输成本较高的城市体系中,国际贸易会促进城市规模分布趋于集中,而在运输成本较低的城市体系中,国际贸易会促使城市规模分布趋向分散。实证上,本文运用中国各省区各地级市1998-2013年的夜间灯光数据以及各省区的出口贸易和运输成本等数据,通过面板数据模型实证检验了以上理论假说以及推论。

与以往文献相比,本文可能从三个方面丰富已有的研究:第一,中国东西部地区之间不仅存在着城市化水平的差异,还存在着城市规模分布演进趋势不一致的特点。本文率先关注到地区间城市规模分布演进趋势不同这一特点,并从国际贸易和运输成本两方面因素对此特点进行了探讨和检验;第二,过往研究大多从贸易成本的视角讨论和检验了国际贸易对国内区域空间发展不均衡的影响,本文在控制贸易成本因素的条件下,从城市规模经济的角度考察国际贸易对城市规模分布的影响,拓宽了国际贸易对城市集中程度产生影响的研究视角;第三,本文进一步发现城市间运输成本对国际贸易对城市规模分布产生的影响具有调节作用,丰富了国际贸易影响城市规模分布传导机制的相关研究及其结论。

接下来文章的结构安排如下:第二部分是文献综述与理论假说的提出,第三部分是实证模型的设定以及数据与变量的说明,第四部分是实证结果的分析,最后是结论与启示。

二、文献综述与理论假说将国际贸易纳入对城市集中程度的分析最早可以追溯到Henderson(1982)的研究。Henderson认为,在开放经济下,国际贸易度的提升有利于促进一国产业的专业化,进而扩大该国具有比较优势行业的城市的规模,劳动力资源丰富的国家中劳动密集型城市的规模会扩大,资本充裕的国家中资本密集型城市的规模会扩大。Rauch(1991)在此基础上进一步考察了城市地理上比较优势的作用。他发现贸易开放度的提高将有助于促进地区的城市集中,因为国际贸易会促使地理上邻近边界,国际贸易成本较低的城市实现规模增长,城市规模分布呈现出一种从沿海向内陆单调递减的分布。此后,遵循Krugman(1991)提出的新经济地理学分析范式的相关研究也都大多强调国际贸易对城市规模增长促进作用的大小取决于城市是否邻近国际市场,国际贸易成本是否较低(Krugman & Elizondo,1996;Haaparanta,1998;藤田昌久等,1999)。这部分研究认为贸易开放度的提升将有利于一国门户地区专业化于国际贸易的相关产业,城市空间分布会向门户地区集中(Brülhart,2011;Coşar & Fajgelbaum,2016)。

然而,决定城市规模增长与城市规模分布演进的还是城市集聚向心力与离心力相互角力的结果(Overman & Ioannides,2001;Partridge et al., 2009)。城市的初始规模决定了城市本地市场效应的大小,也影响着它从国际贸易当中获得的集聚向心力的大小(藤田昌久等,1999)。已有的研究表明,大城市一般拥有更好的基础设施,更多样的商品和中间产品以及更高的人力资本与更强的知识外溢(Duranton & Puga,2001;Duranton & Puga,2004),且在服务业上也能提供更好的匹配(Duranton & Puga,2014;柯善咨、赵曜,2014)。当国际贸易成本相近,国际市场为各城市均带来更大的市场规模时,大城市无疑能够凭借其更强的规模经济与本地市场效应获得更强的增长机会与增长动力。另一方面,当城市规模继续扩张时,城市的通勤成本、拥挤与污染等负外部性也在增加(Glaeser & Gottlieb,2009),最终均衡状态的城市规模将取决于城市向心力与离心力的综合作用,而城市规模分布的演进则将取决于大城市与中小城市规模增长的相对快慢。

同时,现有研究还指出,城市间运输成本是影响城市集聚向心力与离心力相互作用重要的中间因素。Henderson(1996)已经指出,国际贸易对城市规模集中程度的影响有赖于一国的内部地理特征。Gelan(2008)的研究强调发展中国家国内的运输成本较高,仅当发展中国家国际贸易运输成本降低时,国际贸易才会带来城市规模分布的分散;Behrens(2011)则进一步运用两国三地区模型详细地讨论了两类贸易成本(一国内部的区域贸易成本、国与国之间的贸易成本)对地区城市规模集中的影响。Behrens理论研究发现,对于内部贸易成本较高的地区而言,国际贸易将可能导致区域内部进一步集中,而对于内部贸易成本较低的地区而言,国际贸易将可能导致地区内部集聚的扩散。Behrens et al.(2017)进一步运用美国城市2007年的数据与反事实方法度量了城市间运输成本对城市集聚的影响,他们发现消除城市间运输成本将显著降低各城市的规模,这是因为城市间运输成本的降低将削弱城市本地市场效应带给城市的集聚向心力,而拥挤成本不受影响,城市规模和城市集中程度因而下降。

以往检验国际贸易对城市规模分布的实证研究主要以跨国研究和考察贸易对国内区域发展不平衡之间的关系为主。在跨国研究当中,学者们大多直接检验了各国贸易开放程度与其城市规模分布集中程度之间的相关关系,但目前仍未得到一致的结论①。Henderson(2000)在实证检验城市集中度的决定因素时发现,贸易的开放降低城市首位度是有条件的,如果一国最大的城市是港口城市,那么贸易开放会提升城市首位度,促进城市规模分布趋向集中。此外,检验国际贸易对区域发展不平衡的实证研究大多表明国际贸易会通过国际贸易成本的差异影响企业和劳动力向邻近国际市场的门户城市集中(Hanson,1998;Redding & Sturm,2008;Coşar & Fajgelbaum,2016)。刘修岩、刘茜(2015)是少数检验国际贸易对城市规模分布影响的文献,他们运用中国省区数据实证发现国际贸易会促进中国省区城市规模集中程度的提升,但该研究未控制各省区内部的地理特征,忽略了城市体系内部运输成本可能会影响原本国际贸易对省区城市规模集中产生影响的效果。

① Moomaw & Shatter(1996)运用90个国家的跨国面板数据研究城市集中度的决定因素,发现国际贸易度与城市集中度呈负相关关系,Henderson(2003)基于85个国家的动态面板数据的研究结论与之基本一致;然而,Egger et al.(2005)的研究表明中东欧8国1991至1999年间国际贸易度的提升带来了地区工资差距的扩大,吸引劳动力向高收入地区迁移与集中,陈钊和陆铭(2014)的研究也支持国际贸易将带来一国首位城市的扩大。

基于上述研究现状,本文提出以下研究假说:

城市体系贸易开放程度越高,大城市从国际贸易中获得的增长动力越强,国际贸易会推动大城市更快地增长,促进城市规模分布趋于集中。

进一步地,考虑城市间运输成本水平的变化,本文尝试检验以下推论:

在城市间运输成本较高的地区,贸易开放会促进城市规模分布趋于集中,而在城市间运输成本较低的地区,贸易开放反而可能促使城市规模分布趋于分散。

三、实证策略 (一) 模型设定借鉴谢小平、王贤彬(2012)、陈钊、陆铭(2014)以及刘修岩、刘茜(2015)的研究,本文选择以省区为研究单元,构建以下实证模型检验省区的国际贸易程度对省区城市规模分布的影响。

| $ {C_{pt}} = {c_0} + {\beta _1}OPEN_{pt}^{ex} + {\beta _2}Cos{t_{pt}} + X\delta + {\gamma _p} + {\mu _t} + {\varepsilon _{pt}} $ | (1) |

| $ {C_{pt}} = {c_0} + {\beta _1}OPEN_{pt}^{ex} + {\beta _2}Cos{t_{pt}} + {\beta _3}OPEN_p^{ex} \times Cos{t_{pt}} + X\delta + {\gamma _p} + {\mu _t} + {\varepsilon _{pt}} $ | (2) |

其中,Cpt是各省城市规模分布的度量指标,p是省区,t是年份。OPENptex是各省贸易开放程度的度量指标,Costpt表示各省内部的运输成本。β1和β2分别表示各省贸易开放程度和各省内部运输成本对该省城市规模分布的集中程度的影响,β3捕捉的是省区贸易开放程度对省内城市规模分布在内部运输成本存在差异的省区的异质性影响。X是各省的控制变量矩阵,δ是控制变量的系数向量,控制变量包括:邻近省区的贸易开放程度,各省人均GDP、非农产业占比以及商会、城市是否为首位城市的虚拟变量。γp和μt分别表示省区个体效应和年份固定效应,εpt是随机扰动项。本文用省区的个体效应来控制各省区的区位因素,从而直接检验国际贸易对城市规模分布的影响以及省区内部运输成本的调节作用。

本文选择省区作为研究单元是因为,一个城市体系中城市之间的相互联系主要通过要素和产品的流动发生(Duranton & Puga,2014),而从中国的现实情况出发,这两种联系可能更多地的发生在省区内部(谢小平、王贤彬,2012)。以上判断主要是基于:第一,中国的城市化是高度本地化的,劳动力的迁移更多发生在省内,长距离的人口迁移较少(弗农·亨德森,2007),而且中国的城市间存在着严格的行政层级,较高级别的城市可以“监督指导”较低级别的城市发展(Chan et al., 2008;王垚等,2015);第二,中国幅员辽阔,各省区内部交通基础设施存在显著的差异(刘生龙、胡鞍钢,2011;黄玖立、徐旻鸿,2012),省区内部贸易成本的高低可能直接影响国际贸易对其经济活动集聚的影响(Brülhart,2011);第三,在地方财政分权竞争的背景下,省际之间有以分割市场的方式追求各自经济增长的倾向(陆铭、陈钊,2009),这将影响经济活动的边界,抑制大城市对外省城市的吸纳效应(许政等,2010)。基于上述三方面的原因,本文选择将各省区视为相对独立的城市体系作为研究对象。此外,本文的分析对象并不是大陆所有的31个省区,北京、天津、上海和重庆作为直辖市,其管辖范围应看作一个巨大的“都市区”而非一个城市体系,故不在研究对象的范围内。海南、西藏、青海、新疆的地级市数目均不到3个①,难以构成城市体系,故也不在研究对象的范围内。所以,本文的研究对象是剩余的23个省区。

① 指的是有灯光数据度量常住人口的地级行政区域不足3个。

(二) 数据与变量 1. 被解释变量参照Moomaw & Shatter(1996)以及陈钊、陆铭(2014)的研究,本文首先选取各省城市首位度(F1)作为衡量省区城市规模分布集中程度的指标,再选择城市规模的赫芬达尔指数(HHI)作为替代变量对基本结论进行稳健性检验。两个指标的取值均在0到1之间,城市首位度或者赫芬达尔指数越大意味着省区的城市规模分布越集中。

由于从传统的人口统计数据中无法得到上世纪90年代以来连续的中国各城市的常住人口数据,本文根据美国国家海洋和大气管理局采集并提供的全球DMSP/OLS夜间灯光遥感数据,截取中国各地级市1998年至2013年②夜间灯光亮度数据作为各省各地级市常住人口的度量指标,计算各省的城市首位度以及城市规模赫芬达尔指数③。参照杨眉等(2011)和Lowe(2014)对夜间灯光数据的处理与说明,本文使用ArcGIS软件先剔除了天然气等气体燃烧产生的火光数据对夜间灯光的影响,再以灯光亮度6为阈值进行地级市空间格局提取,认为灯光亮度在6以上的亮点才代表各地级市的城市人口活动,进而度量城市人口规模。需要说明的是,1998年至2013年的夜间灯光数据由5颗卫星进行采集,每颗卫星的服务时间不一样,同时存在两颗卫星工作的年份取两颗卫星所采集的夜间灯光亮度的均值①。本文所使用的地级市行政区划数据来自美国加州大学戴维斯分校(UC Davis)环境科学与政策研究所(Department of Environmental Science and Policy,简称DESP)Robert J. Hijmans教授与其合作者组建的全球行政区划数据库②。

② 重庆市1997年成为直辖市,为了保证各地级市与行政区夜间灯光数据与经济数据的连贯性,本文选择1998年至2013年为研究时段。

③ 近年来,国内外学者已经广泛地运用全球夜间灯光数据作为地区人口或经济增长的代理变量在城市和区域相关领域展开研究(Henderson et al., 2012;Donaldson & Storeygard,2016;李书娟等,2016;李松林、刘修岩,2017)。

① 本文使用的夜间灯光数据来自美国国家海洋和大气管理局采集并提供的全球DMSP/OLS夜间灯光遥感数据第4版,数据来源:https://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/downloadV4composites.html。

② 行政区划地图文件数据来源:http://gadm.org/country。

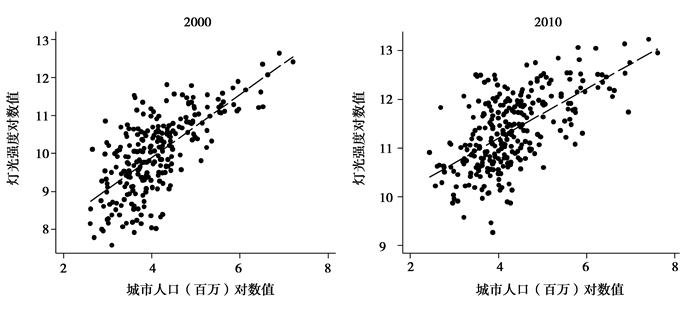

通过一些基本的统计指标可以发现,城市夜间灯光强度和城市人口之间呈显著正相关关系。以2000年和2010年两个有人口普查数据对照的年份为例,在这两个年度中,全国各地级及以上城市的夜间灯光强度与其城镇人口之间呈显著的正相关关系,城市人口规模越大,城市夜间灯光强度越高(如图 1所示)。此外,2000年各地级及以上城市人口规模与城市夜间灯光强度数据的相关系数达到0.79,在2010年该系数也有0.62;2000年样本内23个省区城市人口首位度与灯光强度首位度的相关系数达到0.86,在2010年该系数为0.80。以上指标均充分表明城市夜间灯光强度数据能够较好地刻画城市的人口规模以及城市规模分布,本文使用夜间灯光强度数据计算的省区灯光强度首位度度量各省区城市人口首位度也是合适的。

|

图 1 2000年与2010年城市夜间灯光强度对数值与城镇人口对数值散点图 资料来源:作者根据2000年与2010年人口普查数据以及城市夜间灯光数据绘制。 |

本文的核心解释变量是各省区融入国际市场的程度。考虑到改革开放以来出口对各省区经济发展的拉动最为直接,效果最为明显(黄玖立、李坤望,2006;许德友、梁琦,2012),本文选择出口占各省GDP的比例来代表该地区的贸易开放程度。各省区各年度贸易数据、GDP数据与GDP生产总值指数以及各年度人民币美元平均汇率均来自中经网统计数据库。

2. 省内运输成本根据前文的研究假说,国际贸易对区域内部经济活动分布的影响可能会受到区域内部运输成本的影响,本文需要控制各省内部的运输成本。由于新经济地理学中的运输成本是一个非常抽象的概念,在现实中很难度量和搜集,因此为了控制各省内部的运输成本,只能假定各省内部的空间是均质的,产品在各地区之间的运输成本相同,那么各省的土地面积本质上可以作为省内运输成本的一个代理变量(孙楚仁、陈瑾,2017)。显然,可以预期运输成本越高,城市规模分布越倾向于分散。

参考孙楚仁、陈瑾(2017)的研究,本文使用类似的指标,用各省区地级市市辖区的土地面积之和的对数值,不包括非市辖区以及盟的土地面积,作为各省区省内运输成本的代理变量。这样做的原因是因为中国很多省区(包括自治区直辖市),尤其是中西部的省区,大部分地区的土地面积并没有有效地集聚企业,吸引人口集聚。此外,本文还用刘生龙、胡鞍钢(2011)使用的省内铁路密度的倒数作为省内运输成本的另一个衡量指标。各城市各年度市辖区面积数据来自《中国城市统计年鉴》,各省区各年度铁路里程数据来自中经网统计数据库。

(三) 控制变量 1. 邻近省区的贸易开放程度根据熊灵等(2012)以及刘修岩、刘茜(2015)的研究,本文认为在考察各省贸易开放程度对省内城市规模分布的影响时,需要控制住邻近省区的贸易开放程度的影响。为此,本文用各省相邻省区的贸易开放度的均值来表示邻近省区的贸易开放度。计算公式为:

| $ nOPEN_p^{ex} = \frac{1}{{{N_p}}}\sum\limits_i {{w_{pi}}OPEN_p^{ex}, i = 1, 2, 3, \cdots, {N_p}} $ | (3) |

其中,p表示省区,Np是省区p地理上相邻的省区数,wpj表示省区p和省区i是否相邻,相邻取1,不相邻取0。

2. 其他控制变量本文使用的其他控制变量包括各省人均GDP、非农产业占比以及省会城市是否为首位城市的虚拟变量。控制各省人均GDP和产业结构是因为城市的增长与集聚会受到城市所在地区产业结构由农业向工业转型的影响,非农产业占比越高的地区其城市集中度可能更高(Henderson,2003;Michaels et al., 2012),因此需要控制各省区的经济发展阶段和非农产业占比。本文以2000年为基期,用各年份省级的人均生产总值指数折算各省区的人均GDP。由于新近的研究发现,在中国,城市行政层级的高低可能会影响城市获取土地和资金的能力进而影响劳动力与企业的集聚(Chen et al., 2017),各省首位城市如果是省会可能会进一步加强省内城市规模分布的集中程度,本文构建虚拟变量dF1控制这一因素,变量为1表明省会是省已的首位城市,为0则不是。各变量的定义和度量方式详见表 1,省区数据如无特殊说明均来自中经网统计数据库。主要变量的描述性统计详见表 2。

| 表 1 被解释变量、解释变量与控制变量定义 |

| 表 2 主要变量描述性统计 |

模型(1)的估计结果如表 3中(1)至(4)列所示。(1)列和(2)列是单独考察省区贸易开放程度和省内运输成本对省内城市规模集中程度影响的估计结果,(3)列和(4)列则是同时考察二者影响以及考察加入控制变量后二者影响的估计结果。(5)列是加入了省区贸易开放程度与运输成本交乘项的模型(2)固定效应的回归结果,(6)列则是(5)列对应的随机效应的回归结果。随机效应和固定效应的Hausman检验结果在1%的显著性水平上拒绝了随机效应和固定效应的估计系数没有差异的零假设,故应选用固定效应模型进行估计。(7)列是使用稳健标准误的固定效应模型回归结果。此外,(1)至(7)列均加入了年份固定效应控制各省在各年度所受到的共同冲击。

| 表 3 基本回归结果 |

(1) 至(4)列的结果中,省区的贸易开放程度的系数显著为正,省内运输成本的系数显著为负。这意味着省区贸易开放程度的提升会显著地促进省内城市规模分布的集中,而内部运输成本更高的省区其城市规模分布的集中程度更低。贸易开放提升促进省内城市规模集中的结论与刘修岩、刘茜(2015)一致,也与陈钊、陆铭(2014)基于全球样本数据得到的观点一致。鉴于目前众多研究均指出中国的城市规模分布仍较为扁平,大城市集聚规模不足,大城市拥挤成本较低(Au & Henderson,2006a;Au & Henderson,2006b;唐为,2016;李松林、刘修岩,2017),参与国际贸易显然给中国各省区的大城市带来了更强的集聚向心力,国际贸易在大城市的集聚效应超过了中小城市,城市规模分布在国际贸易的推动下趋于集中,支持本文提出的理论假说。此外,与刘修岩、刘茜(2015)略有不同的是,本文的估计结果中,虽然邻近省区的贸易开放程度对本省城市规模分布的集中程度呈现负面影响,但这种影响并不显著,这意味着邻近省贸易开放程度的提升并不会对本省城市原有集聚效应产生显著的负面影响。

(5) 至(7)列是加入省区贸易开放程度与运输成本交乘项之后得到的估计结果。结果显示,贸易开放项的系数显著为负,交乘项的系数显著为正,运输成本项的系数仍显著为负。通过样本的运输成本均值以及回归系数可以算得国际贸易的平均影响为0.078,这意味着平均而言,贸易开放对省区城市首位度的影响仍然显著为正,但这种影响存在异质性:在运输成本较高的省区,国际贸易会促进城市规模分布进一步向首位城市集中,而在贸易成本较低的省区,国际贸易则可能促使城市规模分布变得分散。这样的结论再次支持本文提出的研究假说,国际贸易对城市规模分布的影响效果有赖于城市间运输成本的调节作用:在运输成本较高的地区,大城市的本地市场效应优势更为明显,国际市场为大城市带来的规模经济会进一步吸引企业和劳动力向城市体系中的大城市集聚,促使城市规模分布集中;而在运输成本较低的地区,大城市本地市场效应的优势并不明显,邻近国际市场也给中小城市带来了更大的规模经济,而且中小城市拥挤成本较低,企业和劳动力不必支付如在大城市一般高额的租金,国际贸易会吸引企业和劳动力向中小城市集聚,促使城市规模分布趋于分散。此外,控制变量没有表现出与省内城市规模分布十分稳健的相关性,本文也将在后续的回归结果中略去控制变量的汇报。

(二) 稳健性分析众所周知,城市首位度只是度量城市规模分布方法中最简捷的方法。为了检验基本回归结果的稳健性,本文选择以城市集中度的另一种度量指标——城市规模的赫芬达尔指数作为被解释变量来进行相应的回归,估计结果如表 4所示。

| 表 4 更换城市规模分布度量指标的回归结果 |

使用各省区城市规模的赫芬达尔指数作为因变量的回归结果与表 3的基本结果完全一致,(5)至(7)列中国际贸易的平均效应仍然为正。这表明基本回归结果的实证发现较为稳健,国际贸易会促进省内城市规模分布的集中,在贸易成本较高的省区,这种促进作用更为明显,本文的研究假说再次得到支持。

此外,本文还选择更换省内贸易成本度量方式的方法来检验基本回归结果的稳健性。本文使用刘生龙、胡鞍钢(2011)提及的省内铁路密度的倒数作为衡量省内运输成本的另一个指标,估计结果如表 5中的(1)和(2)列所示。分别使用两种衡量省内城市规模分布的指标作为因变量,估计结果均与基本回归结果基本一致。

| 表 5 更换运输成本度量指标以及提高城市体系城市数量的回归结果 |

最后,本文尝试提高形成城市体系地级市数量的门槛,挑选包含6个地级市以上的省区数据作为子样本对模型(2)进行估计①,估计结果如表 5中的(3)至(6)列所示,(3)和(5)列中省内运输成本变量使用的是各省各地级市市辖区面积之和的对数值,(4)和(6)列中省内运输成本变量使用的是省内铁路密度的倒数。改变城市体系的城市数量门槛之后,省内运输成本的系数依然显著为负,但省区国际贸易度基本项系数显著性降低,但在(4)至(6)列中,贸易开放度的基本项和贸易开放度与运输成本的交乘项均能够拒绝两项系数为0的联合检验,且平均效应为正。因此仍然可以认为(3)至(6)列的估计结果与基本回归结果大致保持一致,基本回归的结果是稳健的,国际贸易会促进省内城市规模分布的集中,在贸易成本较高的省区,这种促进作用更为明显。

① 初始的样本中省区至少包含3个地级市,本文实际上尝试了用4、5、6个地级市作为门槛,估计结果差异不大。

(三) 内生性检验理论上,各省区城市规模的集中程度与其贸易开放程度之间可能存在内生性:一方面,国际贸易可能促进城市规模的集中,而城市规模的集中可能也会通过基础设施与中间投入品共享、劳动力与企业更好的匹配以及知识积累与技术外溢等集聚外部性收益进一步促进当地的国际贸易(Desmet & Henderson,2015;孙楚仁等,2015),因此省区的城市规模集中与国际贸易之间可能存在联立内生性;另一方面,省区之间可能还存在着部分无法观测的特征(如人文环境或商业氛围等)之间的差异,遗漏这些变量也可能产生内生性。因此,本文选择使用工具变量和差分广义矩估计的方法来处理各省区城市规模的集中程度与贸易开放程度之间的内生性问题。

具体来说,本文采用的工具变量参考自黄玖立、李坤望(2006)以及刘修岩、刘茜(2015)的研究,用各省区到海岸线距离的倒数与汇率的乘积作为各省区国际贸易程度的工具变量,进行固定效应估计,估计结果如表 6中(1)和(2)列所示。工具变量的构造方式如下:根据黄玖立、李坤望(2006)的研究,各省区内部距离为地理半径的2/3,即

① 刘修岩、刘茜(2015)的研究指出,对于各省区的出口贸易而言,人民币对美元的年度汇率可以看作是外生的,汇率的升值有利于各省区的出口,进而有利于省区国际贸易度的提高。

| 表 6 工具变量以及差分GMM的回归结果 |

| $ I{V_{it}} = \left\{ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;100D_{ii}^{ - 1} \times {e_{t, USD}}, i \in C\\ 100{\left({\mathop {\min }\limits_{j \in C} {D_{ij}} + {D_{ij}}} \right)^{ - 1}} \times {e_{t, USD}}, i \notin C, j \in C \end{array} \right. $ | (4) |

另一方面,参考谢小平、王贤彬(2012)的研究。鉴于本研究的样本较小,本文选择用自变量贸易开放程度的滞后一期和滞后两期作为它的工具变量,用一步法差分GMM来估计各变量的系数,估计结果如表 6中(3)和(4)列所示。

表 6中各列的估计结果中,省区贸易开放基本项的系数均显著为负,省内运输成本的系数显著为负,省区贸易开放程度与省内运输成本的交乘项系数显著为正,邻近省区的贸易开放程度影响不显著,这均与基本结果的系数符号及显著性保持一致,表明本文的基本回归结果是稳健的。

(四) 进一步的讨论中国省区间的地理条件差别很大,仅东部地区临海,港口分布相对集中,东部与中西部地区地理与运输成本上的异质性也很明显(许政等,2010)。在东部地区省区内部的运输成本低于非东部地区①,首位城市是海港的省区②内部的运输成本也低于首位城市非海港的省区③的条件下,本文的研究结论意味着在东部沿海省区,由于各城市贸易区位优势相近,城市之间,尤其是中小城市可以从贸易的专业化当中获取规模经济带来的收益,国际贸易实际上是延缓城市集中的力量,这与Brülhart et al.(2017)就国际贸易致使奥地利边境地区城市规模分布趋于分散的研究结论相近。而另一方面,在运输成本较高、经济开放程度相对较低的中西部内陆省区,国际贸易并没有如Krugman & Elizondo(1996)的理论预测那般带来门户地区的集中与城市规模分布的分散,反倒成为增强大城市集聚吸引力的又一因素。这可能是因为在中国城市严格的行政层级制度下,内陆省区的高层级城市,往往也是省内的大城市,拥有获得新增交通基础设施投资及其他生产要素的能力(王垚等,2015;Chen et al., 2017)。加之内陆省区运输成本相对较高,在相对低开放度与高运输成本的条件下,国际贸易会增强现有大城市的集聚吸引力,进一步促进了城市规模分布的集中。这意味着如果中国的中西部省区在加强对外开放与发展大城市的同时还需要降低省内的运输成本才能有效地促进省内的大小城市协调发展。

① 样本内东部地区省区包括:河北、江苏、浙江、福建、山东和广东6省;中部地区省区包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省;西部地区省区包括:内蒙古、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃和宁夏8省;非东部地区省区包括中部地区和西部地区以及东北3省共17省。

② 首位城市是海港的省区分别是2003-2013年的河北(唐山),2002-2003年以及2009-2010年的浙江(宁波),1998-2006年的山东(青岛),1998-2016年的广东(广州)。

③ 东部地区省区运输成本变量的均值为9.678,非东部地区省区运输成本变量的均值为9.856,中部地区省区运输成本变量的均值为9.724,西部地区省区运输成本变量的均值为9.861;首位城市是海港的省区运输成本变量的均值为9.730,首位城市是海港的省区运输成本变量的均值为9.819。

五、结论与启示改革开放以来,国际贸易的快速发展深刻地影响着中国的城市化进程。探讨和检验国际贸易影响中国城市集中的机制,不但有助于梳理过往国际贸易促进城市增长的成功经验,也能为未来全面开放背景下各区域城市发展政策与贸易政策的制定提供有益的参考。

不同于以往研究强调国际贸易对城市增长的影响取决于城市的国际贸易成本,本文从城市初始规模的视角入手,探讨和检验了国际贸易对城市规模分布的影响,并进一步讨论了城市间运输成本在国际贸易对城市规模分布产生影响过程中的调节作用。本文认为,由于大城市规模经济更强,在基础设施、中间产品多样性、产业前后向关联以及人力资本和知识溢出等多方面具有优势,国际贸易将首先增强大城市的集聚向心力,推动城市规模分布趋于集中。同时,城市间运输成本也会影响大城市本地市场效应与规模经济的向心力,城市间运输成本越高,大城市本地市场效应优势越强,国际贸易更会促进城市规模分布趋于集中;城市间运输成本越低,大城市本地市场效应优势越弱,中小城市也能以低成本地分享到国际贸易带来的市场规模,城市规模分布会趋于分散。

本文运用1998-2013年中国省区DMSP/OLS夜间灯光数据计算了23个省区16年间各省区的城市首位度与赫芬达尔指数,检验了省区贸易开放度对城市规模分布的影响以及省区内部运输成本的调节作用。结果发现,一方面,国际贸易会促进城市规模分布的集中,另一方面,省区内部运输成本在贸易开放对城市规模分布产生影响的进程中会起到调节作用,在运输成本较高的省区,贸易开放更有利于大城市发挥其本地市场效应实现增长,促使城市规模分布集中,而在运输成本较低的省区,贸易开放则更有利于中小城市分享国际市场的规模经济,促使城市规模分布趋于分散。因此,在中国全面开放的战略背景下,各区域需要根据当地交通基础设施情况选择合适的城市发展措施。改善大城市的贸易基础设施有利于大城市充分享受国际市场带来的本地市场效应,提升大城市增长引擎的作用;而改善大城市和中小城市间的交通基础设施则有利于中小城市分享国际贸易带来的规模经济,促进大城市和中小城市协调发展。

| [] |

陈钊、陆铭,

2014, “首位城市该多大?——国家规模、全球化和城市化的影响”, 《学术月刊》, 第 5 期, 第 5–16 页。 |

| [] |

弗农·亨德森,

2007, “中国城市化面临的政策问题与选择”, 《比较》, 第 31 期, 第 1–19 页。 |

| [] |

黄玖立、李坤望,

2006, “出口开放、地区市场规模和经济增长”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 32–41 页。 |

| [] |

黄玖立、徐旻鸿,

2012, “境内运输成本与中国的地区出口模式”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 58–77 页。 |

| [] |

柯善咨、赵曜,

2014, “产业结构、城市规模与中国城市生产率”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 76–88 页。 |

| [] |

李书娟、徐现祥、戴天仕,

2016, “身份认同与夜间灯光亮度”, 《世界经济》, 第 8 期, 第 169–192 页。 |

| [] |

李松林、刘修岩,

2017, “中国城市体系的规模分布是否趋于扁平化?——多维区域验证与经济解释”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 144–169 页。 |

| [] |

刘生龙、胡鞍钢,

2011, “交通基础设施与中国区域经济一体化”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 72–82 页。 |

| [] |

刘修岩、刘茜,

2015, “对外国际贸易是否影响了区域的城市集中——来自中国省级层面数据的证据”, 《财贸研究》, 第 3 期, 第 69–78 页。 |

| [] |

陆铭、陈钊,

2009, “分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 42–52 页。 |

| [] |

世界银行, 2009, 《2009年世界发展报告: 重塑世界经济地理》.

|

| [] |

孙楚仁、陈瑾,

2017, “企业生产率异质性是否会影响工业集聚”, 《世界经济》, 第 2 期, 第 52–77 页。 |

| [] |

孙楚仁、陈思思、张楠,

2015, “集聚经济与城市出口增长的二元边际”, 《国际贸易问题》, 第 10 期, 第 59–72 页。 |

| [] |

唐为,

2016, “中国城市规模分布体系过于扁平化吗?”, 《世界经济文汇》, 第 1 期, 第 36–51 页。 |

| [] |

藤田昌久、保罗·R·克鲁格曼、安东尼·J·维纳布尔斯,

1999, 《空间经济学——城市、区域与国际贸易》. 2013年版 中国人民大学出版社.

|

| [] |

藤田昌久、雅克-弗朗斯瓦·蒂斯,

2012, 《集聚经济学:城市、产业区位与全球化》. 2016年版 格致出版社.

|

| [] |

王垚、王春华、洪俊杰、年猛,

2015, “自然条件、行政等级与中国城市发展”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 41–50 页。 |

| [] |

谢小平、王贤彬,

2012, “城市规模分布演进与经济增长”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 58–73 页。 |

| [] |

熊灵、魏伟、杨勇,

2012, “国际贸易对中国区域增长的空间效应研究:1987-2009”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1037–1058 页。 |

| [] |

许德友、梁琦,

2011, “对外贸易与国内产业地理:来自新经济地理学的研究综述”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 63–73 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2011.11.006 |

| [] |

许德友、梁琦,

2012, “贸易成本与国内产业地理”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1113–1136 页。 |

| [] |

许政、陈钊、陆铭,

2010, “中国城市体系的'中心-外围模式'”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 144–160 页。 |

| [] |

杨眉、王世新、周艺、王丽涛,

2011, “基于DMSP/OLS影像的城市化水平遥感估算方法”, 《遥感信息》, 第 4 期, 第 100–106 页。 |

| [] |

章元、万广华,

2013, “国际贸易与发展中国家的城市化:来自亚洲的证据”, 《中国社会科学》, 第 11 期, 第 65–84+203 页。 |

| [] |

Arellano M., Bond S., 1991, "Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations". Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.

DOI:10.2307/2297968 |

| [] |

Au C., Henderson J. V., 2006a, "Are Chinese Cities Too Small?". Review of Economic Studies, 73(3), 549–576.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2006.00387.x |

| [] |

Au C., Henderson J. V., 2006b, "How Migration Restrictions Limit Agglomeration and Productivity in China". Journal of Development Economics, 80(2), 350–388.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2005.04.002 |

| [] |

Behrens K., 2011, "International Integration and Regional Inequalities:How Important is National Infrastructure?". The Manchester School, 79(5), 952–971.

DOI:10.1111/manc.2011.79.issue-5 |

| [] |

Behrens K., Mion G., Murata Y. and Suedekum J., 2017, "Spatial Frictions". Journal of Urban Economics, 97, 40–70.

DOI:10.1016/j.jue.2016.11.003 |

| [] |

Brülhart M., 2011, "The Spatial Effects of Trade Openness:A Survey". Review of World Economics, 147(1), 59–83.

DOI:10.1007/s10290-010-0083-5 |

| [] |

Brülhart, M., Carrère, C. and Robert-Nicoud, F., 2017, "Trade and Towns:Heterogeneous Adjustment to a Border Shock", Working Paper.http://www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers/bcrn1505.pdf.

|

| [] |

Brülhart M., Carrère C. and Trionfetti F., 2012, "How Wages and Employment Adjust to Trade Liberalization:Quasi-Experimental Evidence From Austria". Journal of International Economics, 86(1), 68–81.

DOI:10.1016/j.jinteco.2011.08.010 |

| [] |

Chan K. W., Henderson J. V. and Tsui K. Y., 2008, "Spatial Dimensions of Chinese Economic Development", China's Great Transformation: Cambridge University Press.

|

| [] |

Chen Y., Henderson J. V. and Cai W., 2017, "Political Favoritism in China's Capital Markets and its Effect On City Sizes". Journal of Urban Economics, 98, 69–87.

DOI:10.1016/j.jue.2015.10.003 |

| [] |

Cosar A. K., Fajgelbaum P. D., 2016, "Internal Geography, International Trade, and Regional Specialization". American Economic Journal:Microeconomics, 8(1), 24–56.

DOI:10.1257/mic.20140145 |

| [] |

Desmet K., Henderson J. V., 2015, "The Geography of Development within Countries". Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier, Volume 5, 1457–1517.

DOI:10.1016/B978-0-444-59531-7.00022-3 |

| [] |

Donaldson D., Storeygard A., 2016, "The View from Above:Applications of Satellite Data in Economics". Journal of Economic Perspectives, 30(4), 171–198.

DOI:10.1257/jep.30.4.171 |

| [] |

Duranton G., Puga D., 2001, "Nursery Cities:Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products". American Economic Review, 91(5), 1454–1477.

DOI:10.1257/aer.91.5.1454 |

| [] |

Duranton G., Puga D., 2004, "Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies". Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier, Volume 4, 2063–2117.

DOI:10.1016/S1574-0080(04)80005-1 |

| [] |

Duranton G., Puga D., 2014, "The Growth of Cities". Handbook of Economic Growth, Elsevier, Volume 2, 781–853.

DOI:10.1016/B978-0-444-53540-5.00005-7 |

| [] |

Egger P., Huber P. and Pfaffermayr M., 2005, "A Note On Export Openness and Regional Wage Disparity in Central and Eastern Europe". Annals of Regional Science, 39(1), 63–71.

DOI:10.1007/s00168-004-0202-0 |

| [] |

Gelan A., 2008, "Trade Policy and City Primacy in Developing Countries". Review of Urban & Regional Development Studies, 20(3), 194–211.

|

| [] |

Glaeser E. L., Gottlieb J. D., 2009, "The Wealth of Cities:Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States". Journal of Economic Literature, 47(4), 983–1028.

DOI:10.1257/jel.47.4.983 |

| [] |

Haaparanta P., 1998, "Regional Concentration, Trade, and Welfare". Regional Science and Urban Economics, 28(4), 445–463.

DOI:10.1016/S0166-0462(98)00004-0 |

| [] |

Hanson G. H., 1998, "Regional Adjustment to Trade Liberalization". Regional Science and Urban Economics, 28(4), 419–444.

DOI:10.1016/S0166-0462(98)00006-4 |

| [] |

Henderson J. V., 1982, "Systems of Cities in Closed and Open Economies". Regional Science and Urban Economics, 12(3), 325–350.

DOI:10.1016/0166-0462(82)90022-9 |

| [] |

Henderson J. V., 1996, "Ways to Think About Urban Concentration:Neoclassical Urban Systems Versus the New Economic Geography". International Regional Science Review, 19(1-2), 31–36.

DOI:10.1177/016001769601900203 |

| [] |

Henderson, J. V., 2000, "The Effects of Urban Concentration On Economic Growth", Working Paper.http://www.nber.org/papers/w7503.pdf.

|

| [] |

Henderson J. V., 2003, "The Urbanization Process and Economic Growth:The So-What Question". Journal of Economic Growth, 8(1), 47–71.

DOI:10.1023/A:1022860800744 |

| [] |

Henderson J. V., Storeygard A. and Weil D. N., 2012, "Measuring Economic Growth From Outer Space". American Economic Review, 102(2), 994–1028.

DOI:10.1257/aer.102.2.994 |

| [] |

Krugman P., 1991, "Increasing Returns and Economic Geography". Journal of Political Economy, 99(3), 483–499.

DOI:10.1086/261763 |

| [] |

Krugman P., Elizondo R. L., 1996, "Trade Policy and the Third World Metropolis". Journal of Development Economics, 49(1), 137–150.

DOI:10.1016/0304-3878(95)00055-0 |

| [] |

Lowe, M., 2014, "Night Lights and ArcGIS:A Brief Guide", Working Paper.http://economics.mit.edu/files/8945.

|

| [] |

Michaels G., Rauch F. and Redding S. J., 2012, "Urbanization and Structural Transformation". Quarterly Journal of Economics, 127(2), 535–586.

DOI:10.1093/qje/qjs003 |

| [] |

Moomaw R. L., Shatter A. M., 1996, "Urbanization and Economic Development:A Bias Toward Large Cities?". Journal of Urban Economics, 40(1), 13–37.

DOI:10.1006/juec.1996.0021 |

| [] |

Overman H. G., Ioannides Y. M., 2001, "Cross-Sectional Evolution of the U.S. City Size Distribution". Journal of Urban Economics, 49(3), 543–566.

DOI:10.1006/juec.2000.2204 |

| [] |

Partridge M. D., Rickman D. S., Ali K. and Olfert M. R., 2009, "Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics Across the Urban Hierarchy?". Papers in Regional Science, 88(2), 445–466.

DOI:10.1111/pirs.2009.88.issue-2 |

| [] |

Rauch J. E., 1991, "Comparative Advantage, Geographic Advantage and the Volume of Trade". Economic Journal, 101(408), 1230–1244.

DOI:10.2307/2234438 |

| [] |

Redding S. J., Sturm D. M., 2008, "The Costs of Remoteness:Evidence from German Division and Reunification". American Economic Review, 98(5), 1766–1797.

DOI:10.1257/aer.98.5.1766 |

| [] |

Venables A. J., 2017, "Breaking Into Tradables:Urban Form and Urban Function in a Developing City". Journal of Urban Economics, 98, 88–97.

DOI:10.1016/j.jue.2017.01.002 |