改革开放以来,大量劳动力由农村向城市流动成为中国一个重要的社会现象,其中一部分劳动力逐步转变身份成为城市户籍居民,但相当一部分劳动力仍然保留着“离土不离乡”的流动人口身份。根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2015年全国流动人口约2.47亿,超过总人口的1/6,在北京、上海和广州等城市的当地常住居民中,约40%以上是外来人口。

从现实的情形看,由于流动人口仍主要以农村剩余劳动力为主,其中大部分人仍处于城市社会的边缘,在社会保障和公共服务等方面受到不同程度的歧视,一方面造成了他们在家庭教育、健康医疗支出等方面面临较大的资金需求,另一方面又难以从正规金融市场上获取资金支持,因此,非正规金融市场便成为他们的一个重要借贷渠道。作为一个典型的关系型社会(梁漱溟,1949),一些文献已经强调了在非正规金融市场上社会资本的积极作用(Lawal and Omonona, 2011;Iyanda,2015),然而,这些文献主要以农户作为研究对象,鲜有文献讨论社会资本对流动人口在非正规金融市场上借贷行为的影响。

尽管流动人口仍然以农村剩余劳动力为主,但单纯以农户作为研究对象的文献仅仅关注农户在流出地的社会结构对其借贷行为的影响,而忽视了在流入地劳动力市场上社会互动的作用。与此同时,这些文献也没有系统考察在非正规金融市场上流动人口的流入地方言能力对其借贷行为的影响。受到国外研究的启发并基于中国的城市化背景,近年来国内的一些研究开始从文化的角度出发,探讨流动人口在流入地的社会互动对其经济生活所产生的影响,并就语言(包括普通话、汉语方言以及外语技能)与劳动力流动(李秦、孟岭生,2014;刘毓芸等,2015)、收入(刘国辉,2013;刘泉,2014;Chen et al., 2014)的关系进行了研究。

从功能角度看,语言除了作为一个交流沟通工具之外,同时也具有显著的文化属性,能够有效地促进不同族群间的身份认同,影响劳动力个体的社会资本积累。语言所具有的这些功能将如何影响流动人口的借贷行为呢?现有文献并未对此展开明确的分析。基于此,本文拟采用2012年中国劳动力动态调查数据,就流动人口流入地方言水平对其有效借贷机会的获取所产生的影响及其作用机制展开研究。党的十八大报告将流动人口的社会融合状况作为考察中国城镇化质量的一项主要内容,而流入地的文化交融又是决定流动人口社会融合的重要因素。因此,本文的研究不仅有助于我们深入了解方言能力影响流动人口在流入地借贷行为的内在机制,还能为我们从文化的角度理解流动人口在流入地的社会融合状况提供有益的证据。

从具体研究内容看,为了准确的识别出流入地方言水平对流动人口借贷行为的影响效应,笔者首先对数据进行了细致的筛选。同时,为了解决计量模型存在的内生性问题,本文以流动人口到达流入地的年龄作为工具变量,实证检验了流入地方言能力对流动人口借贷行为的影响效应、作用机制以及异质性差异,并且从不同的角度对估计结果进行了稳健性检验。本文的研究结果表明,在非正规金融市场上,流入地方言技能作为一种文化载体,能够促进流动人口的社会融合,有利于其社会资本的积累,对其有效借贷机会的获取具有积极的影响。但是,这种影响效应在不同收入群体间存在着显著的差异,流入地方言能力对低收入群体有效借贷机会的获取存在显著的积极影响,但在高收入群体中并不显著。在分别控制流动人口的普通话水平和外语技能变量后,两者间的关系依然显著,说明本文的结果是稳健的。

本文接下来的结构安排如下:第二部分结合相关文献,从理论上分析流入地方言技能影响流动人口有效借贷机会获取的内在机制,并提出了三个研究假说;第三部分介绍本文所采用的计量模型和数据;第四部分和第五部分以前文提出的三个研究假说为基础,采用Probit模型和Ⅳ Probit模型对其进行实证分析,并从不同的角度对估计结果的稳健性进行检验;最后为全文总结。

二、文献评述和研究假说理论上,作为文化的一种表现形式,语言由某一特定群体所共有,并影响着该群体内成员间的社会互动行为,能够使具有相似属性的个体在人际交往过程中获得最大程度的相互认同,有助于个体社交网络的扩展和社会资本的积累,并对其就业状况和收入水平产生积极的影响。例如,以Halliday(2001)为代表的语言建构主义者便认为,“语言是人类通过社会化融入某一社团的主要手段”,语言的功能主要体现在作为文化纽带所发挥的人际交往和社会融入这两个方面。Steiner(1998)也从相反的角度强调了语言作为文化载体的重要性。在其看来,语言壁垒会阻碍社会体系中不同族群间的思想和技术交流,加剧不同族群间的文化隔离和身份歧视。一些研究也从实证的角度考察了语言在不同群体融合过程中的作用。例如,Chiswick(1991)以及Dustmann and Fabbri(2003)等便发现,在英国的劳动力市场上,是否懂本地语言是影响国际移民社会融入的一个重要因素,Ortega and Verdugo(2011)采用加拿大的数据也证实,语言对不同群体的相互融合也存在显著的影响。

与世界其他国家一样,我国大规模人口迁移的出现是工业化和城市化发展的必然结果,相关文献也从不同的角度证实了语言在流动人口生活中的重要影响。例如,李秦、孟岭生(2014)发现因为语言和文化障碍的存在,劳动力更倾向于流动到拥有共同文化背景的地方工作,刘毓芸等(2015)也发现大多数劳动力的流动是发生在同一汉语方言大区内部。上述两项研究带给我们的启发在于,如果劳动力的流动发生在同一汉语方言区内,那么正好从反面印证了流入地方言技能对流动人口在城市生活中社会融入的重要影响。

与此同时,基于中国的研究已经表明,社会资本的积累又有助于促进人们在非正规金融市场上的借贷行为。例如杨汝岱等(2011)发现社会网络对农户的民间借贷行为有着重要的影响,童馨乐等(2011)从不同层面对农户的借贷行为进行分解,也发现社会资本在解决农户融资难的问题中发挥着重要的作用。因此,如果说流入地方言技能有利于流动人口的社会资本积累,而社会资本又有助于促进非正规金融市场借贷行为的发生,那么,基于方言技能→社会资本→借贷行为这一逻辑链条,我们可以预测流入地方言技能将会对流动人口有效借贷机会的获取产生积极的影响。综合以上分析,我们首先提出本文的两个研究假说:

假说1:流入地方言能力对流动人口有效借贷机会的获取存在积极的影响;

假说2:流入地方言能力作为一种文化载体,能够促进流动人口的社会融合和社会资本的积累,进而影响其有效借贷机会的获取。

一些针对农户借贷行为的相关研究文献已经发现,低收入农户借贷需求相对更高,由于免(低)利息及抵押物缺乏等原因更倾向于选择非正规金融借贷渠道,而随着收入的增加,一方面农户借贷需求减少,另一方面其借贷渠道也逐渐转向银行等正规金融机构(Fukuyama,1995;Bastelaer,1999;杨汝岱等,2011)。其背后的原因在于,在基于熟人关系所建立的非正规金融市场上,熟人网络和声誉效应是缓解借贷双方信息不对称的重要信号,以人际交往为基础的社会关系可以作为一种“隐性担保机制”(Besley and Coate, 1991),与其他各类反映借贷者偿债能力的有形资产一起发挥着担保品和抵押物的作用。因此,在经济状况不佳和有形抵押物缺乏的情形下,非正规金融市场便成为一个首选的借贷渠道,而随着经济状况的改善以及资产规模的扩大,个人可供选择的借贷渠道也增加,社会资本对个体借贷行为的决定性作用也将减弱。

正因为此,一些研究形象地将社会资本称作“穷人的资本”(Woolcock and Narayan, 2000),相关的研究也证实了这一点。例如,Bastelaer(1999)在论证社会资本对穷人信贷获得的影响中指出,在大多数发展中国家,穷人因缺乏担保品而被排除在正规信用市场之外。金烨、李宏彬(2009)通过对中国8个省农户贷款行为的研究发现,家庭收入越高、资产越多越有可能获得正规金融机构的贷款,同时,申云(2016)也提出由于缺少足够的抵押物和担保品,穷困农户很难得到正规金融机构的贷款,只能通过非正规金融渠道获取资金支持。

具体到本文,如果说社会资本是“穷人的资本”,收入更高的人更容易通过正规的金融市场获取资金来源,得到更多的借贷机会,社会资本对其借贷行为的影响较小,而社会资本又是方言能力影响流动人口借贷行为的一个重要传导媒介,那么,这是否意味着在不同的收入群体中,流入地方言能力在非正规金融市场上对流动人口有效借贷机会的获取所产生的影响效应不一致?据此,我们提出本文的第三个假说:

假说3:流入地方言能力对流动人口有效借贷机会的获取所产生的影响在不同收入群体间存在异质性差异。

三、模型和数据 (一) 实证模型为了检验流入地方言能力对流动人口借贷行为的影响,本文的实证研究将采用如下形式的计量模型:

| ${\rm{Pr}}\left( {{y_i} = 1} \right) = \Phi \left( {{\alpha _0} + {\alpha _1}languag{e_i} + {\alpha _2}s{c_i} + {X_i}\beta + {\mu _i}} \right)$ | (1) |

其中yi为被解释变量,用来衡量流动人口的借贷行为,languagei和sci分别表示个体i的流入地方言水平和社会资本。Xi是影响借贷行为的其他控制变量,αi与β表示待估参数(向量),μi为随机误差项,且假定其服从正态分布,所有变量的衡量方法如下所述。

(二) 数据来源和变量定义本文使用的数据来源于2012年中国劳动力动态调查(CLDS),该项目由中山大学社会科学调查中心组织实施,在中国大陆29个省区(不含海南和西藏)每隔两年进行一次动态追踪调查。2012年的调查数据包含303份村委会问卷、10612份家庭问卷和16253份劳动力个体问卷,本文使用的是其中的劳动力个体调查数据。劳动力个体问卷的调查对象为15-64周岁人口,调查内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多议题,其中也包含了个体的语言技能、借贷行为等相关方面的信息。

在样本筛选过程中,我们首先剔除了没有发生流动和不具有流入地户籍的个体。在此基础上,为了更加真实的评价流动人口的流入地方言能力及其对借贷行为的影响,结合《中国语言地图集》的方言分区,我们通过对流动人口的流出地和流入地进行对比,进一步剔除了那些在同一方言区内流动的个体。

根据童馨乐等(2011)的研究,借贷行为可以分解为两个层次:一是有效借贷机会,即需要资金时能否及时获得外部借贷支持;二是实际借贷额度,借贷行为发生时实际获得的借贷资金数量。结合本文的数据,我们将从有效借贷机会出发对流动人口的借贷行为进行衡量,并将其设定为一个0-1变量:以5000元作为借款标准,如果一个可借款的当地人都没有,则有效借贷机会为0,否则为1。还需要指出的是,由于本文关心的是流动人口在流入地的社会互动对其借贷行为产生的影响,因此,在对有效借贷机会进行衡量时我们仅仅考虑发生在流动人口与流入地居民(即当地人)间的借贷行为。

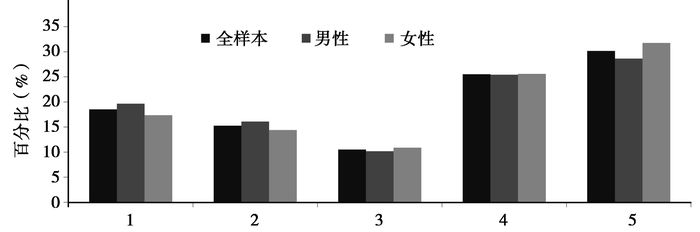

流动人口的流入地方言水平是本文的核心解释变量之一,对这一变量的衡量采用的是自评方式,对应一个5分量表,其中1表示“很差”,5表示“很好”,流入地方言能力的分布概况如图 1所示。在整个样本中,流入地方言能力评分在3-5之间的个体占比66.21%,其中女性群体的流入地方言水平总体上相比男性较高,有68.24%的女性流入地方言能力评分在3及以上,高于全样本(66.21%)水平;而在男性样本中,评分在3及以上的占比为64.23%,低于全样本水平1.98%。一些心理学的研究成果已经发现,与男性相比,女性的语言学习能力更强,图 1所示的描述性统计结果正好在一定程度上证实了这一点。

|

图 1 流动人口的方言技能分布 |

根据Putnam(1995)的定义,社会资本包含了三个维度的含义,分别为社会网络、社会信任和社会规范,大部分实证研究也是遵循这一定义从不同维度对社会资本进行衡量(如Grootaert,1999;Zak and Knack, 2001;张爽等,2007)。结合本文的调查数据,我们将从社会网络和社会信任两个层面对社会资本进行衡量。在调查问卷中,与社会网络变量(sn)相关的问题为:“在当地,您有多少关系密切、可以得到他们支持和帮助的朋友/熟人?”,从1到5依次对应为一个也没有、1-5个、6-10个、11-15个和16或16个以上。对社会信任(trust)的度量则采用了一个四分量表,所设计的问题为:“总的来说,您是否同意大多数人是可以信任的这种看法?”信任度从1到4分别对应非常不同意、不同意、同意和非常同意。

模型(1) 中的控制变量主要根据流动人口的个体特征和经济特征而确定,具体包括:(1) 受访者年龄(age);(2) 年龄的平方(age2);(3) 性别(male):0-1变量,且男性=1;(4) 受教育水平(edu):以受教育年限进行衡量;(5) 政治面貌(politic):0-1变量,共产党员=1;(6) 专业技能(ability):0-1变量,有相关专业技术资格证书=1;(7) 就业状况(employ):0-1变量,就业=1;(8) 收入水平(income):2011年的总收入(单位:万元);(9) 宗教信仰(religion):0-1变量,有宗教信仰=1。

四、实证结果 (一) 基本结果分析在对相关参数进行估计之前,我们首先对模型中的变量做了一个简单的描述性统计分析,如表 1所示。

| 表 1 变量的描述性统计 |

此外,需要指出的是,由于模型(1) 中的解释变量多为定性变量,可能会使变量间更容易产生共线性问题,因而我们给出了不同解释变量之间的相关系数,如表 2所示。根据该表可以发现,除年龄与年龄的平方外,各变量之间的共线性程度均较低。

| 表 2 变量的相关系数 |

由于我们假定模型(1) 中的μi服从正态分布,因而接下来将基于Probit模型对相关参数进行估计。以模型(1) 为基础,我们首先基于Probit模型做了两组回归,具体估计结果如表 3所示,其中第(1) 组回归只控制流动人口的方言技能以及与社会资本相关的变量,第(2) 组回归则同时加入了所有其他控制变量。同时,表 3还给出了相应变量的边际效应估计结果。

| 表 3 流入地方言能力与有效借贷机会获取:Probit估计结果 |

两组估计结果均显示,流动人口的流入地方言能力对其有效借贷机会的获取具有显著的正向影响。根据第(2) 组回归的结果,平均而言,在保持其他因素不变的情形下,流入地方言能力每提升一个等级,流动人口获取有效借贷机会的概率将增加0.026,即流动人口的流入地方言能力对其在非正规金融市场上有效借贷机会的获取存在积极影响。这一结论不仅印证了本文第二部分提出的假说1,也从另一视角对劳动力的流动规律进行了解释。例如,一些文献已经发现,劳动力的流动倾向于发生在同一汉语方言区内部(刘毓芸等,2015;李秦、孟岭生,2014),如果说这些研究刻画了劳动力的流动规律,本文则为这一规律背后可能的原因提供了实证证据。同时,在第(1) 组回归中,社会网络变量每变化一个等级,获取有效借贷机会的概率将增加0.217,而在加入其他控制变量后,这一边际效应虽有所下降,但仍显示出较大的影响(社会网络每提升一个级别,获取有效借贷机会的概率将增加0.166)。与此同时,在表 4中,社会信任变量在10%的水平上显著,说明社会信任也能够对流动人口在非正规金融市场上有效借贷机会的获取产生积极的影响。

| 表 4 流动人口的流动经历 |

由于本文从社会网络和社会信任两个层面衡量社会资本,因而上述结果证实了社会资本对流动人口有效借贷机会的获取存在积极影响。事实上,在非正规金融市场上,由于信息不对称和抵押物的缺乏,人们更倾向于在熟人间建立借贷关系,而无论是社会网络还是社会信任,均能够有效缓解非正规金融市场上的信息不对称程度,降低违约风险发生的概率,因而对非正规金融市场的借贷行为具有积极影响。

根据表 3的第(2) 组回归,从其它控制变量的估计结果看,由于年龄和年龄的平方在1%的水平上显著,且年龄的平方估计系数为负,这意味着年龄与流动人口有效借贷机会的获取两者间表现为一种倒U型的关系。这可能说明年龄的变化意味着个体人力资本水平以及收入水平的变化,从而导致借贷行为发生后违约概率也相应的发生变化,从而影响其有效借贷机会的获取。受教育水平和专业技能变量均在5%的水平上显著,其中受教育年限每增加一年,获取有效借贷机会的概率将增加0.016,而相比不具有专业技能的人,具有专业技能的人获取有效借贷机会的概率要高0.091,这两个发现具有一致性,均体现了个人能力对流动人口获取有效借贷机会的积极影响。收入变量在1%的水平上显著,在保持其它变量不变的情形下,收入每增加1万元,流动人口获取有效借贷机会的概率将增加0.026。

需要注意的是,潘黎、钟春平(2015)在一项针对美国和中国的研究中发现,居民去教堂的次数会对其借款行为产生显著的负向影响,Dehejia et al.(2007)的研究也在一定程度上证实了这一点。他们针对美国的研究表明,由于参与宗教活动对其它消费行为存在一种挤出效应(crowd-out effect),在个人收入水平发生波动时具有平滑消费的功能。而从本文的估计结果看,宗教信仰对流动人口有效借贷机会的获取具有显著的促进作用,有宗教信仰的人相比无宗教信仰的人在非正规金融市场上更具优势。对于这种结果差异,我们认为其原因主要在于分析视角的不同。Dehejia et al.(2007)以及潘黎、钟春平(2015)更加强调宗教对个体行为和价值观的塑造以及宗教的社会保障功能,但同时宗教对个体社会资本的积累和社会网络的拓展也具有重要影响。例如,一些研究已经发现,宗教所具有的社会网络功能对民族社区内小微企业的发展(Choi,2010)和个体的创业行为(阮荣平等,2014)均具有积极影响。结合本文的研究结果,宗教之所以对流动人口的借贷行为存在积极影响,原因在于参与各类宗教组织和宗教活动,有助于其社会资本的积累和社会网络的形成,从而能够在非正规金融市场上获得更多的借贷机会。

(二) 内生性问题语言变量内生性问题的存在,很有可能导致上述结果是有偏的。首先,遗漏相关变量可能导致对方程(1) 中参数α1的估计存在偏差。例如,能力禀赋也会对个体能否获得有效借贷机会产生影响,而能力禀赋又是影响个体语言能力的一个重要因素(Chiswick,2008)。其次,由于本文是以主观自评的方式对流动人口的流入地方言能力进行衡量,由此也会导致测量误差和估计偏误的产生(Dustmann and Fabbri, 2003;Bleakley and Chin, 2004)。第三,从个体语言习得的决定因素看,经济激励也是其中一个重要的变量(Chiswick,2008)。因此,对于那些想获取更多借贷机会的人而言,可能会有意识地通过学习流入地方言而融入当地社会。最后,流动人口的借贷行为还可能会存在样本选择(sample selection)问题。人们的借贷需求可以从多个渠道得到满足,而个体之所以选择某一个借贷渠道,往往是基于特定的原因或者考虑而做出的决策。

为了解决上述问题,本文将采用工具变量法重新对模型(1) 进行估计。根据认知科学的研究成果,个体语言习得与年龄之间存在较强的负相关关系,相比于成人,儿童的语言学习能力要更强(Newport,1990),而对于流动劳动力而言,如果流出地和流入地的语言更为相近,也会对其流入地语言能力产生积极的影响。因此,部分研究通过将迁移时的年龄与流出地和流入地的语言相似程度结合在一起,建立一个交叉项来构造工具变量,例如Bleakley and Chin(2010)、Miranda and Zhu(2013)等。①由于在数据处理过程中本文已经剔除了在同一方言区内流动的个体,因此,我们将以流动人口到达流入地的年龄(iv_age)作为方言能力的工具变量。

① 还有一些文献从其他视角寻找工具变量,出现较多的包括小孩的数量(Dustmann and Fabbri, 2003)、配偶是否为当地人(Chiswick and Miller, 1998)、语言距离(Li,2013)等。

在CLDS中记录了劳动力的五次流动经历,由于本文关心的是流动人口现今流入地的方言技能,因此,我们以第五次流动时间为基础计算其到达流入地的年龄。在实际处理过程中,我们对全部五次流动经历的流入地进行了比较,如果第五次的流入地与之前的流入地有重合,则以最早的一次流动时间为基础计算到达流入地的年龄。表 4根据研究样本总结了劳动力的五次流动经历,大致可以发现,随着流动次数的增加,劳动力的流入地选择也趋于固定。第一次流动经历发生的平均年龄为23.10岁,其中1978年以后流动的个体占比98.59%,这与我国社会的人口制度变迁以及经济发展历程也是基本相吻合的,从而在一定程度上说明以流动人口到达流入地的年龄作为方言能力的工具变量,测量误差问题不大。

接下来我们采用工具变量法重新对模型(1) 进行估计,相应的估计结果如表 5所示。①该表同时也报告了流动人口流入地方言能力影响其有效借贷机会获取的边际效应,对应language这一变量方括号中的数值。

| 表 5 流入地方言能力与有效借贷机会获取: Ⅳ Probit估计 |

① 一般而言,对Probit模型实施工具变量估计在Stata中采用ivprobit命令,但该命令只适合于内生变量为连续变量的情况。因此,本文使用了Roodman(2011)所开发的cmp(conditional mixed-process estimator)命令,该命令可以根据需要设置第一阶段回归模型的形式,在本文中第一阶段的工具变量回归对应一个Oprobit模型。

表 5的最后两行基于OLS回归结果计算了不同情形下的Cragg-Donald Wald F统计量和Durbin-Wu-Hausman统计量(及其p值)。根据Stock and Yogo(2002),Cragg-Donald Wald F统计量,在10%的显著性水平上拒绝弱工具变量假设的临界值为16.38,本文计算所得到的统计量分别为28.362和88.578,说明我们所采用的工具变量不存在弱工具问题。Durbin-Wu-Hausman统计量的p值也意味着,我们可以拒绝流动人口的方言技能这一变量是外生的。同时,第一阶段的回归结果表明到达流入地的年龄与流入地方言能力负相关,也与前文的论述一致,说明iv_age作为工具变量是合理的。

从表 5来看,第(3) 和第(4) 组回归的结果均表明,流入地方言能力对流动人口有效借贷机会的获取仍存在显著的影响。与Probit模型的估计结果相比,无论是估计系数还是边际效应均有一定程度的增加,说明忽略内生性问题会低估流入地方言能力对流动人口借贷行为的影响。以第(4) 组回归为例,流入地方言能力的估计系数和边际效应分别为0.133和0.038,要显著高于相应情形下Probit模型的估计结果(分别为0.075和0.026)。

在有关语言回报的研究文献中,Dustmann and Fabbri(2003)曾指出,遗漏变量会高估语言技能的影响效应,而测量误差会低估这一影响,因此,由遗漏变量和测量误差共同决定的估计偏误既可能为正也可能为负。根据本文的研究结果,如果说内生性问题的存在会低估流入地方言能力的真实影响效应,那么可能说明测量误差对估计结果造成的不利影响更大。

(三) 影响途径和异质性差异接下来,我们进一步对流动人口的方言能力影响借贷行为的内在机制(即假说2) 进行检验。在证实了方言能力对有效借贷机会的获取存在积极影响之后,如果我们同时还能证实流入地方言能力对流动人口社会资本的积极影响,则意味着方言能力→社会资本→借贷行为这一逻辑链条的成立,即作为一种文化载体,流动人口的流入地方言能力能够促进不同族群间的社会融合,对社会资本的积累有积极的作用,从而影响其借贷行为。由于本文从社会网络和社会信任两个层面衡量社会资本,因此,我们分别以sn和trust作为被解释变量,考察流动人口流入地方言能力对这两个变量的影响效应,估计结果如表 6所示。为了纠正模型中可能存在的估计偏误,我们仍然采用到达流入地的年龄作为工具变量。

| 表 6 流入地方言能力与有效借贷机会获取:影响途径 |

从表 6的结果可以看出,流入地方言能力对社会网络的扩展有显著的积极影响,但是对信任水平的影响效应并不显著。这说明如果流动人口的流入地方言能力能够通过社会资本影响其借贷行为,那么,这一影响效应主要是通过社会网络这一维度而传导的。根据所嵌入的社会组织不同,信任可以区分为两个维度:特殊信任和普遍信任(李伟民、梁玉成,2002),前者仅仅发生在一类特殊的社会成员之间,例如具有血缘、亲缘以及宗族关系的社会群体内部,后者则包括整个社会成员。显然,以语言为基础所形成的信任关系更加强调客体身份的同一性,因而对特殊信任所产生的影响应当更加显著,但由于本文对信任的测度具有更强的普遍信任含义,从而可能导致在表 6中流动人口的流入地方言能力对信任的影响效应并不显著。然而,这一结论正好在一定程度上验证了马克思·韦伯有关中国信任问题的论述,即中国人的信任更多是建立在血缘共同体的基础上,而不是建立在信仰共同体的基础上(韦伯,1999)。

假说3指出,流动人口的方言能力对其借贷行为的影响在不同收入群体间存在异质性差异。针对这一假说,本文以收入的中位数作为分组依据,将样本分为高收入组与低收入组,采用工具变量法得到的估计结果如表 7所示。

| 表 7 流入地方言能力与有效借贷机会获取:收入差异 |

从分组回归结果看,在低收入样本中,流动人口的方言能力在5%的水平上显著,而在高收入群体中这一变量并不显著,本文的研究假说3得到了证实。这一结果也与以往大多数研究保持一致,由于人均收入越高的群体倾向于通过正规金融市场满足借贷需求,而低收入群体在经济状况不佳和有形抵押物缺乏的情形下,只能首选以“熟人”借贷为主的非正规金融渠道,因此,在以低收入群体为主的非正规金融市场上,由于经济抵押物的普遍缺乏,社会资本便发挥着重要的作用,成为维系借贷关系的关键纽带,流入地方言能力通过促进流动人口的社会融入以及社会资本的积累,进而对其借贷行为产生积极的影响。

五、稳健性检验 (一) 考虑流动人口的普通话技能为了进一步检验前述结果的稳健性,接下来我们考虑在模型中纳入流动人口的普通话能力。之所以考虑在模型中加入流动人口的普通话能力,其背后的逻辑如下所述。

在人口流动频繁、城市化进程不断深化的背景下,人们的语言使用习惯也发生了巨大的变化。根据教育部语言文字信息管理司的调查结果,我国普通话普及率日益提高,截至2014年普及率达到73%。与此同时,人们语言使用习惯的变化趋势和语言使用的代际差异特征还表明,方言的地位正在不断弱化,一些汉语方言甚至处于消亡的阶段,普通话也日益成为一种沟通交流成本最低的语言。由此看来,随着普通话普及率的提高和人们语言使用习惯的变化,流入地方言能力有可能不是促进而是阻碍了流动人口的社会融入,不利于其社会资本的积累。但是,如果我们在模型中控制了流动人口的普通话技能之后,流入地方言能力对其借贷行为的积极影响仍然存在,则说明流入地方言能力对流动人口借贷行为的影响是稳健的。

与采用自评的方式评价流动人口流入地方言能力不同,CLDS基于在调查过程中劳动力个体表现出的普通话水平,由调查员采用一个7分量表进行评价,其中1表示“很差”,7表示“很好”。这一衡量方式的优点在于,更加客观的评估方式可有效降低普通话水平这一变量的测量误差。相应的估计结果如表 8所示。

| 表 8 稳健性检验:加入普通话技能 |

根据表 8,可以发现普通话水平(mandarin)的估计系数为正并且显著,但流动人口的流入地方言能力对其有效借贷机会的获取仍然存在积极的影响,证明本文的估计结果是稳健的。这说明在劳动力流动过程中普通话虽然有助于消除不同群体间的沟通障碍,降低交流成本,但对于增进不同群体间的身份认同却不具有明显的效果(刘毓芸等,2015),方言依然是促进社会成员相互融合的一个重要媒介。

(二) 考虑流动人口的外语技能正如语言经济学的领军人物Chiswick(2008)所指出,语言也是一种人力资本。流入地方言能力作为人力资本的一种表现形式,是流动人口内在能力的表征,由于本文剔除了在同一方言区内流动的个体,因此,流入地方言水平作为能力的表征信号更为强烈。理论上,这种能力可以作为反映借贷者偿债能力和违约概率的信号,有助于其有效借贷机会的获取。但由此而来的问题是,流动人口流入地方言水平对借贷行为的影响,到底是作为人力资本而发生的作用,还是通过社会资本而发生的作用?

考虑到这一点,本文通过在模型中加入流动人口的外语水平,对估计结果的稳健性作进一步的检验,这一检验思路主要受到了Lang and Siniver(2009)的启发。在对以色列俄罗斯移民英语技能的回报问题进行研究时,为了控制不可观测的能力导致的估计偏差,Lang and Siniver(2009)同时也在模型中控制了俄罗斯移民的希伯来语水平。原因在于,如果不可观测的能力会影响俄罗斯移民的英语水平,那么,同样也会影响作为非母语的希伯来语水平。

从本文来看,如果说流动人口的流入地方言水平更高,其能力禀赋也越强,从而有助于其有效借贷机会的获取,那么,同样可以预测,作为语言人力资本一个外在表征信号的外语技能,也能够通过相同的机制对流动人口的借贷行为产生影响。但如果在控制外语水平这一变量后,方言水平的估计系数依然显著,则说明本文的结果是稳健的,至少我们不能否认流动人口的方言能力对其有效借贷机会的获取所产生的影响可以通过社会资本这一途径而发生作用。

CLDS通过对劳动力个体听说读写能力的综合评价来考察其外语水平,相应的评分1至4分别对应选项“很难进行听说读写”、“勉强能进行听说读写”、“能比较熟练进行听说读写”和“能非常熟练进行听说读写”。在实际处理过程中,如果个体评分为3和4,我们认为其外语水平流利,否则为不流利,并据此将其设定为一个0-1变量,表 9给出了基于工具变量法的估计结果。

| 表 9 稳健性检验:加入外语技能 |

从表 9的估计结果看,在模型中加入流动人口的外语技能后,方言水平的估计系数依然显著,但外语水平(flanguage)的影响效应并不显著,由此可以说明本文的估计结果是稳健的。这一结论也在一定程度上验证了本文的研究假说2,即流入地方言水平对流动人口借贷行为所产生的影响是通过社会资本这一途径而发生作用的。

六、结语理论上,流动人口的流入地方言能力作为一种文化纽带,能够使具有相似语言属性的个体在人际交往过程中获得最大程度的身份认同,有助于个体社交网络的扩展和社会资本的积累,对其经济状况的改善具有重要的影响。基于此,本文采用2012年中国劳动力动态调查数据,从语言的视角出发就流入地方言水平与流动人口有效借贷机会的获取两者间的关系进行了研究。

为了解决计量模型的内生性问题,本文以流动人口到达流入地的年龄作为流入地方言水平的工具变量,研究结果表明,流动人口的流入地方言能力对其有效借贷机会的获取具有显著的正向影响,但忽略内生性问题会低估这一影响效应,且这一结果是稳健的。进一步,本文还发现方言能力对低收入群体有效借贷机会的获取存在积极的影响,但在高收入群体中这一影响效应并不显著。同时,流入地方言能力对流动人口社会资本所存在的积极影响说明,社会资本是流入地方言能力影响流动人口借贷行为的传导媒介之一。

总而言之,本文丰富了目前有关文化与经济行为关系研究的微观证据,并对劳动力的流动主要发生在同一汉语方言区内部提供了可能的解释。但需要指出的是,本文的研究仍存在一些不足的地方。在实证研究中,对借贷行为的衡量不仅可以借助有效借贷机会,还能借助有效借贷额度(童馨乐等,2011),并且通过后者能够更加详细具体的考察流入地方言能力对借贷行为的影响,但由于2012年CLDS并没有关于劳动力个体有效借贷额度的相关调查数据,导致本文的研究只能局限在有效借贷机会的获取这一层面,因此,这一问题仍有待未来使用更加翔实的数据展开进一步的研究。

| [] | 金烨、李宏彬, 2009, “非正规金融与农户借贷行为”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 63–79 页。 |

| [] | 李秦、孟岭生, 2014, “方言、普通话与中国劳动力区域流动”, 《经济学报》, 第 4 期, 第 68–84 页。 |

| [] | 李伟民、梁玉成, 2002, “特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征”, 《社会学研究》, 第 3 期, 第 11–12 页。 |

| [] | 刘毓芸、徐现祥、肖泽凯, 2015, “劳动力跨方言流动的倒U型模式”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 134–146 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2015.10.052 |

| [] | 刘国辉, 2013, "中国的外语教育: 基于语言能力回报率的实证研究", 山东大学博士学位论文. |

| [] | 刘泉, 2014, “外语能力与收入——来自中国城市劳动力市场的证据”, 《南开经济研究》, 第 3 期, 第 137–153 页。 |

| [] | 梁漱溟, 1949, 《中华文化要义》, 上海人民出版社2011年6月第二版. |

| [] | [德]马克思·韦伯著, 王容芳译, 1999, 《中国的宗教: 儒教与道教》, 商务印书馆2010年9月第一版. |

| [] | 潘黎、钟春平, 2015, “去教堂祷告还是去银行借款?——宗教与金融行为内在关联的微观经验证据”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 125–148 页。 |

| [] | 阮荣平、郑风田、刘力, 2014, “信仰的力量:宗教有利于创业吗”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 171–184 页。 |

| [] | 申云, 2016, “社会资本、二元金融与农户借贷行为”, 《经济评论》, 第 1 期, 第 80–90 页。 |

| [] | 童馨乐、褚保金、杨向阳, 2011, “社会资本对农户借贷行为影响的实证研究——基于八省1003个农户的调查数据”, 《金融研究》, 第 12 期, 第 177–191 页。 |

| [] | 杨汝岱、陈斌开、朱诗娥, 2011, “基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 116–129 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2011.11.063 |

| [] | 张爽、陆铭、章元, 2007, “社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 539–560 页。 |

| [] | Bastelaer, T.V., 1995, "Does Social Capital Facilitate the Poor's Access to Credit", Social Capital Initiative Working Paper, No. 8. |

| [] | Besley T., Coate S., 1991, "Public Provision of Private Goods and the Redistri-bution of Income". American Economic Review, 81(2), 979–984. |

| [] | Bleakley H., Chin A., 2004, "Language Skills and Earnings:Evidence from Childhood Immigrants". The Review of Economics and Statistics, 86(2), 481–496. DOI:10.1162/003465304323031067 |

| [] | Bleakley H., Chin A., 2010, "Age at Arrival, English Proficiency, and Social Assimilation Among U.S. Immigrants". American Economic Journal Applied Economic, 2(1), 165–192. DOI:10.1257/app.2.1.165 |

| [] | Chiswick B.R., 1991, "Jewish Immigrant Skill and Occupational Attainment at the Turn of the Century". Explorations in Economic History, 28(1), 64–86. DOI:10.1016/0014-4983(91)90025-E |

| [] | Chiswick B.R., Miller P.W., 1998, "English Language Fluency Among Immigrants in the United States". Social Science Electronic Publishing, 41(4), 930–955. |

| [] | Chiswick, B.R., 2008, "The Economics of Language:An Introduction and Overview", IZA Discussion Paper, No.3568. |

| [] | Choi Y., 2010, "Religion, Religiosity, and South Korean Consumer Switching Behaviors". Journal of Consumer Behavior, 9(3), 157–171. |

| [] | Dehejia R., DeLeire T. and Luttmer E.F.P., 2007, "Insuring Consumption and Happiness Through Religious Organizations". Journal of Public Economics, 91(1), 259–279. |

| [] | Dustmann C., Fabbri F., 2003, "Language Proficiency and Labour Market Performance of Immigrants in the UK". Economic Journal, 113(4), 695–717. |

| [] | Fukuyama F., 1995, "Thick and Thin:Moral Argument at Home and Abroad by Michael Walzer". Council on Foreign Relations, 74(3), 166–167. |

| [] | Grootaert C., 1999, "Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia". Journal of Democracy, 6(1), 65–78. |

| [] | Halliday M.A.K., 1991, "The Spoken Language Corpus:A Foundation for Grammatical Theory". Language & Computers, 28(1), 11–38. |

| [] | Iyanda, J., 2015, "Social Capital, Credit and Farmers' Efficiency in Southwest Nigeria", Published by LAP LAMBERT Academic Press. |

| [] | Lang, K. and E. Siniver, 2006, "The Return to English in a Non-English Speaking Country:Russian Immigrants and Native Israelis in Israel", NBER Working Paper, No. 12464. |

| [] | Lawal JO., Omonona BT., 2011, "Social Capital and Household Access to Credit:Evidence from Cocoa Farmers in Nigeria". African Crop Science Conference Proceedings, 10(1), 27–35. |

| [] | Li , Qiang , 2013, "Language and Urban Labor Market Segmentation:Theory and Evidence". Journal of Urban Economics, 74(1), 24–46. |

| [] | Miranda, A. and Y. Zhu, 2013, "The Causal Effect of Deficiency at English on Female Immigrants' Labour Market Outcomes in the UK", IZA Discussion Paper, No. 7841. |

| [] | Newport EL., 1990, "Maturational Constraints on Language Learning". Cognitive Science, 14(1), 11–28. DOI:10.1207/s15516709cog1401_2 |

| [] | Ortega, J. and G. Verdugo, 2011, "Immigration and the Occupational Choice of Natives:a Factor Proportions Approach", IZA Discussion Paper, No. 5451. |

| [] | Putnam R., 1995, "Tuning In, Tuning Out:The Strange Disappearance of Social Capital in America". Ps Political Science & Politics, 28(4), 664–683. |

| [] | Roodman D., 2011, "Fitting Fully Observed Recursive Mixed-Process Models with CMP". Stata Journal, 11(2), 159–206. |

| [] | Steiner, G., 1998, Language and Silence. Published by Yale University Press. |

| [] | Stock , JH , Wright JH. and Yogo M., 2002, "A Survey of Weak Instruments and Weak Identification in Generalized Method of Moments". Journal of Business & Economic Statistics, 20(4), 518–29. |

| [] | Woolcock M., Narayan D., 2000, "Social Capital". World Bank Research Observer, 15(2), 225–249. DOI:10.1093/wbro/15.2.225 |

| [] | Zak P. J., Knack S., 2001, "Trust and Growth". Social Science Electronic Publishing, 111(2), 295–321. |

| [] | Zhao , CHEN , Ming LU and Le XU, 2014, "Returns to Dialect Identity Exposure through Language in the Chinese Labor Market". China Economic Review, 30(1), 27–43. |