企业在创立期不稳定且死亡率相对非常高,新企业如何由不稳定的创立期迈向稳定的成熟期一直是创业管理领域的焦点问题。长期以来,创业研究多以发达国家为背景,鲜少考查新兴经济和转型经济国家发生的创业现象。作为当今世界最大的新兴经济体,中国在全球经济格局中扮演举足轻重的角色,转型期的创业环境又具有显著的特殊性(Bruton et al., 2002;Elgar,2010)。高科技新企业举足轻重的作用也决定了研究其创业战略的价值。因此,研究我国高科技新企业如何跨越死亡幽谷实现稳定成长对于指导中国企业的创业实践具有重要意义。而我们认为,决定高科技新企业能否成功创业的关键因素之一就是企业在初创期采取的创业战略。

创立期是企业发展的必经阶段,然而过去许多管理学研究以成熟企业为研究对象,忽略了组织生命周期阶段的差异性(Katz et al., 1988)。企业在创立期非常不稳定,它们存在许多“新创弱性”(liability of newness),这使得多数企业未能成功通过创立期而进入成熟企业行列,高科技企业创业的失败率则更高。因此,一般的管理学理论在应用于新企业时往往缺乏足够的解释力,并不适用于企业的创立期(Collins,2001;董保宝,2013)。尤其是从Porter(1980)针对成熟企业所提出的成本领先、差异化、集中化三种战略分类与多数新企业所用的集中化战略具有较大的差异,故Porter的划分标准未能准确描绘新企业的战略类型。此外,Zahra et al.(2010)也分析了传统成熟企业的战略与新创企业的战略决策存在较大的差异,尤其是两类企业的市场战略。在创业管理的文献中,Zahra et al.(2011)发现,新企业除了关注集中化战略之外,还从顾客战略视角分析自身的战略选择,这些与成熟企业的战略同样存在较大的差异。因此,Park et al.(2004)、Welter(2011)和Zahra et al.(2011)均认为,由于传统的战略类型并不完全适用于新企业,因此从新企业的战略选择实践出发构建新企业的战略分类体系已经迫在眉睫。已有的创业战略研究中,部分学者探讨创业战略的类型(Carter et al., 1994;McDougall et al., 1990;Park et al., 2004),部分则侧重于战略与绩效间的关系(Markman et al., 2004;Song et al., 2005)。然而这些研究均有局限性。它们或者单纯探讨创业战略而未考虑造成战略选择差异的前因,或者忽略企业的个体特征,导致新企业未能制定适合自身条件的战略。此外,对于创立期而言,企业的关注点可能更多的不是获利而是存活(Katz et al., 1988),因此对于新企业,尤其是高科技新企业而言,在创业过程中所面临的风险在一定程度上决定了企业能否存活,因为风险与新企业的战略资源息息相关,而多数研究将研究焦点聚焦到了战略与绩效的关系方面,而忽略了对创业风险的关注(Park et al., 2004;Jarrow et al., 2006)。

谈及新企业的生存与风险,Barney et al.(2007)认为,资源是新企业存活的关键,新企业通过汇聚并应用资源实现事业理念。因此,资源对其战略选择具有重要作用(Borch et al., 1999;Li et al., 2013)。学者虽已验证一些影响创业战略类型的成因,如创业企业特质(Katz et al., 1988)、创业者特质(Lévesque et al., 2004)、环境因素(Li,2001)、组织因素(Sine et al., 2006)等,但从资源基础观视角进行研究的却较少。由于新企业与成熟企业相比具有强资源约束的特征,因此除去少量自有资源和有限的市场购买能力,通过社会关系网络获取资源几乎成为新企业的必然选择。在此情境下,创业网络中的伙伴被视为新企业重要的资源获取渠道。通过创业伙伴可以获得资金、设备、声誉、管理经验、战略和技术等资源,因此对于创业企业的战略选择具有关键影响(Cunming,2007)。一些学者认为,资源会直接影响企业绩效(Barney,1991),也有学者认为资源会通过企业战略间接影响企业绩效(Edelman et al., 2005)。Connell(2002)视资源为降低企业风险的战略,而Edelman et al.(2005)认为,资源越丰富的新企业越倾向于选择隐含风险较高的战略。这些研究表明,学界对于新企业资源、战略、绩效与风险之间因果关系的讨论尚未趋于收敛。过去的研究未能系统性的检验这四者间的因果关系。

综上所述,本文以我国高科技新企业为样本探讨创业战略类型、前因与结果,拟提出一个综合性架构,并以一手调研数据验证模型,期望通过对该问题的深入探讨,弥补创业战略相关研究的不足,并为企业界和政府提供相关对策建议。

二、文献回顾与假设提出 (一) 新企业创业战略类型新企业较成熟企业存在“新且小”等不利条件(Stinchcombe,1965),在创立期资源较少,且难以获得交易机会(Katz et al., 1988),致使其需要集中利用资源应对竞争。Rugman et al.(1988)指出,新企业战略类型多是Porter(1980)所提出的集中(focus)战略。传统战略类型未能鉴别新企业的战略特征(Carter et al., 1994;McDougall et al., 1990),因而学者陆续提出新企业的战略类型划分(typologies)。

McDougall et al.(1990)认为,新企业虽然资源较少,但可以瞄准利基市场,通过市场选择与战略适配实现良好绩效,由此根据战略与市场将新企业战略划分为利基战略和积极战略。Carter et al.(1994)认为,创业战略类型划分仍未摆脱传统战略类型的束缚,他考查了创业企业特征而将创业战略划分为市场敏感型(market sensitivity)、科技型(technology)、产品特色型(product distinctiveness)、区位导向型(site appeal)、服务型(service)和价格型(price)六类。Park et al.(2004)认为,创业战略会因国家经济环境而不同,他们在考量新兴经济国家在全球市场的定位之后,以科技能力(technological capability)、国际化程度(Internationalization)与产品市场成熟度(product market maturity)三个维度作为新企业的创业战略。通过对韩国新企业的个案研究分析了新兴经济背景下创业企业的战略类型,而此战略类型划分不只探讨新企业在新兴经济内部的定位,更将全球战略定位整合于其中。因此,这一创业战略的类型划分比较全面地反映了高科技新企业的发展现状。然而,至今尚未有文献以实证方式验证这三大战略类型划分,使得该战略分类仍缺乏外部效度。据此,本文以Park et al.(2004)所提出的创业战略类型作为基础进行实证研究。

科技能力是影响新企业绩效的重要因素。技术领先者研发新技术并使其产品和流程技术被业内广泛接受。相反,追随者会紧跟科技发展轨迹来改善创新者发明的既有产品,故Park et al.(2004)将科技能力定义为企业在国内同行业以及国际同行业内的技术表现力、所处层次。在国际化层面,高科技企业常以全球市场作为目标,其国际化和产品扩散速度快,已有的创业实证研究表明,新企业以多样化的竞争战略及资源应对各国产业环境的挑战(McDougall et al., 1996)。故Park et al.(2004) 依据新企业运营和进入的地理范围对国际化进行界定。产品市场成熟度层面以产品生命周期为基础,已有研究将产品生命周期划分为导入期(introduction)、成长期(growth)、成熟期(maturity)与衰退期(decline)四阶段(Anderson et al., 1984)。Park and Bae(2004)将产品生命周期处于导入期与成长期的产品归为新兴市场(emerging market),已进入成熟期与衰退期的产品归为既有市场(existing market),并依据国际产品生命周期(international product life cycle:IPLC)将市场分为全球新兴产品市场与全球既有产品市场,而全球既有产品市场可再细分为当地新兴产品市场与当地既有产品市场。

(二) 创业伙伴资源新企业创立过程中的新创弱性反映在新企业资源匮乏的属性。资源与新企业的生存息息相关。高科技新企业缺乏内部资源与外部关系,但却需要倾注大量的资源以培育其科技能力。因此,如何获取资源与外部关系对高科技新企业至关重要。而拥有这些资源并能够帮助新企业创业的组织就是创业伙伴。高科技新企业与网络伙伴的关系多属于正式关系,其目的是有计划地取得创业伙伴的协助,帮助其积累资源(Barney et al., 2007)。因此,创业伙伴资源就是企业所参与的各类型网络中的伙伴所提供的资源。这不仅涵盖了何类网络为其提供何类资源,也涵盖了创业伙伴对新企业的涉入程度,即所谓的入股。创业伙伴资源包含管理、资金、声誉等,还包含财务与战略的协助(Borch et al., 1999),使新企业避免错误、增进技术与能力,并且引发外界对其关注(McGrath et al., 2012)。

(三) 运营风险“风险”一词很难有明确的定义,Kashyap(2014)从投资的角度对风险进行了界定,即风险是企业投资的副产品,它是企业面临不确定性时需要“积极规避”的因素。而Covin et al.(1986)从创业导向维度出发,认为风险是企业创业过程中的机会,风险越大预示着机会越大。Janney et al.(2006)却从不利损失(downside loss)的角度分析了风险的内涵,认为风险是组织发展过程中的变异性因素,它为企业的发展带来了不利并导致了组织损失的产生。上述研究表明,风险即是企业进入市场所面临的不确定性,这种不确定性会导致绩效的降低,利润的亏损以及企业的倒闭et al.结果。当企业采取行动后的结果对企业造成损害很大,其面临的风险就相应很大。本文以高科技新企业作为研究对象,针对高科技产业而言,产品生命周期较短,市场变动快速且剧烈(董保宝,2014),因此企业面临的变异来自产业因素,是产业的系统风险。产业内的企业均难以避免,未必能反映新企业的个体风险,因此用变异衡量风险对于解释高科技新企业未必合适。而从机会和不利损失视角分析组织面临的风险具有实际意义且十分恰当,因为机会是新企业创业成功的关键要素,它将直接影响企业是否能持续存在。而不利损失会导致新企业的死亡率较高,降低不利损失以保持新企业持续运营是新企业的重要战略目标(Katz et al., 1988)。因此,新企业面临的最迫切的风险应为不利损失以及对机会的不当把握,本文定义为高科技新企业面临的运营风险。

(四) 假设提出资源观认为,创业伙伴不仅改善新企业内部的资源与能力,而且有助于其知识循环,积累企业间的关系资源,因此获得创业伙伴协助的新企业具有更加丰富的创业资源(McGrath et al., 2012)。Barney(1991)认为,企业资源可为其创造竞争优势,由于资源不充足,新企业欲达成其创业构想则有赖于外部资源协助,尤其是高科技新企业所处产业环境更为动荡不稳定(Liu et al., 2013),且需付出高额的研发经费,这使其遭受更严苛的生存考验,故创业伙伴所赋予高科技新企业的资源对其绩效尤其重要。当高科技新企业的创业伙伴资源数量越多时,对绩效越能产生正面影响(Bruton et al., 2002;Liao et al., 2003)。

创业伙伴不仅可以为新企业提供声誉与资金资源,还可以提供科技和管理方面的能力,创业伙伴提供的丰富资源可以增加新企业的组织宽裕。当创业伙伴提供越多样且丰富的资源时,新企业就越有可能综合运用各类资源创造竞争优势,降低运营风险。因此,有较多资源的新企业,其无法持续运营的可能也越小(Bruton et al., 2002)。Wales et al.(2013)也认为,当新企业的资源越充足时,其边际成本将有可能越低,此时企业的运营成本将会下降,将会降低新企业的运营风险。据此,本文提出如下假设:

假设1:创业伙伴资源有助于高科技新企业提升其绩效。

假设2:创业伙伴资源有助于高科技新企业降低其运营风险。

高科技产业属于知识密集型产业,知识是企业竞争的基础(Lévesque et al., 2004),而以知识为基础的科技能力是高科技企业重要的竞争条件(Deeds et al., 2011),进入高科技产业的新企业需要培养科技能力以在产业中立足,因此需要在技术研发上投入大量资源,而高科技新企业经常面临强资源约束。当高科技新企业的创业伙伴拥有并注入丰富的资源,新企业就有较多资源发展科技战略,因此其科技能力应越佳。例如,创投可协助新创企业获取较多的财务、人力资源,并协助高科技新企业建立组织架构,因此获得创投协助的新企业可取得较多的资源进行技术研发(Maula et al., 2005)。新企业创立期注入的企业投资有助于培养新企业基本的创新能力,之后进而投入资金协助其发展技术,并助其建立技术辅助的网络连结,产生较佳的科技能力。政府政策性的帮助有利于高科技新企业的技术引进与研发,有助于企业累积其科技能力(Cumming,2007)。

高科技产业需投入大量资金投资于设备研发,仅在国内销售可能无法负担其投资,一些学者认为将产品销售至国际市场可能是进入高科技产业的必要条件(McDougall et al., 1996)。新创事业能否进行国际化受其资源限制(Barney et al., 2007),丰富的有形资源,如资金等,有助于新企业跨国运营,而丰富的无形资源,如管理能力等,能够确保它们在国际市场中立足。各创业伙伴除了可协助新企业取得国际化所需的资金等有形资产外(Cumming,2007),也分别提供不同的无形资产与能力协助新企业国际化。创投具有较丰富的创业管理经验,可以为新企业提供战略与管理上的参考意见(George et al., 2005)。公司投资可提供较多的顾客资讯,吸引外国顾客并分享其国际化经验(Maula et al., 2005),也可提供战略与管理上的协助(Su et al., 2013)。政府的协助与扶持对于新企业国际化尤为重要,如以租税减免或奖励投资等方案可增加新企业在国际市场上的竞争力,进而激励新企业走国际化之路。综上,本文提出如下假设:

假设3a:创业伙伴资源有助于高科技新企业选择科技能力导向型战略。

假设3b:创业伙伴资源有助于高科技新企业选择国际化程度偏好型战略。

Park et al.(2004)将新企业科技战略据其科技能力高低区分为领先者与跟随者,因此本文所探讨的科技能力实为其科技战略取向。领先者发展新的科技知识并制定产业中产品标准,而跟随者则根据科技发展轨迹改进现有产品。一些学者认为,科技能力是影响新企业绩效的重要方面(Zahra et al., 2000)。当企业科技能力较强时,有助于企业获取市场机会(Song et al., 2005),进而有利于提升企业的市场面绩效。实证结果也证实新企业的科技能力会正向影响其市场占有率、销售与销售成长(Qian and Li, 2003)。因此,本文提出如下假设:

假设4a:科技能力导向型战略有助于高科技新企业提升其绩效。

Park et al.(2004)认为,新企业运营和所进入市场的地理范围即代表新企业的目标市场,并将其分为当地市场与全球市场,即以新企业的国际化程度来辨别目标市场。成熟企业的国际化对其绩效影响,尚未有一致的研究结果,诸多学者分别认为两者关系为正向、反向、U型、凸型或S型。新企业的国际化历程与成熟企业不同。因此,新企业国际化与绩效的关系仍有待探讨。许多学者认为,新企业的国际化可提升其绩效,此结论获实证结果支持(McDougall et al., 1996;Zahra et al., 2011)。学者认为,企业在创业初期即国际化,可能与其所属产业有关。当企业的竞争优势以知识作为基础,如高科技产业,它们的国内销售无法负荷所有投资,因此将产品销售至国际市场是进入相关产业的必要条件(McDogall et al., 1996)。Zahra et al.(2011)认为,企业能在创业初期即快速国际化,主要是因为科技进步使得交易成本降低,且企业的网络拓展较容易,可运用网络的杠杆使其更易迈入国际市场。因此,新企业初期国际化的成本较成熟企业低,未必会面临成本高于收益的“门槛效应”(Zahra et al., 2000;Qian et al., 2003)。此外,新企业在创业期即进入国际市场,进入时间较短,在有限的资源限制下,难以过度扩张其国际化程度而致使绩效下滑。因此,新企业未必能达到国际化程度过高而导致绩效下滑的边界水准。相反,通过国际市场上的扩张,使其获取国外市场机会,新企业能够获得较多的交易机会,有助于其产品销售。综上所述,本文提出如下假设:

假设4b:国际化程度偏好型战略有助于高科技新企业提升其绩效。

Park et al.(2004)以产品生命周期为基础定义产品市场成熟度,并将产品生命周期处于导入期与成长期的产品归为新兴产品市场,而将产品生命周期处于成熟期与衰退期的产品归为既有产品市场。企业选择进入何种产品生命周期阶段可能会影响其绩效。Lieberman et al.(1988)认为,选择进入产品生命周期早期阶段,可建立产品标准、市场声誉、较高的顾客辨识度,转换成本(switching costs),控制稀少资源及控制营销渠道等。高科技产业产品、流程和组织的生命周期循环速度较传统产业更快,也较传统产业更为动荡且不稳定。高科技新企业于产业生命周期早期进入市场,市场的产品规格与主流商品尚未出现(Zahra et al., 2011)。此时,新企业有更多机会制定规格,成为市场领导者。此外,高科技产业的产品生命周期短暂,利润与价格迅速下降。由于速度为产业的竞争条件,因此,在产品生命周期早期进入市场可及早获取市场新兴需求,建立顾客的转换成本,享有较佳的获利机会。综上,高科技新企业于导入期与成长期进入市场时其绩效较佳。此二阶段即为Park et al.(2004)所定义的低市场成熟度的新兴产品市场。据此,本文提出如下假设:

假设4c:选择进入新兴产品市场有助于高科技新企业提升其绩效。

新企业在科技战略上,若以科技领先者的姿态进入市场,则必须投入大量资源培养科技能力。与其他产业相比,高科技产业的技术能力可视为进入产业的基本条件,因此在高科技产业中要取得科技能力领先者的地位,需投入相对较多的资源。然而,科技发展同时会面临创新的不确定性和研发失误等风险(董保宝,2014)。新企业对于科技能力的投入未必能有回报,且新企业的资源较为匮乏。因此,若高科技新企业采取对资源需求量较大的科技战略,其可能面临的损失也越大,就越可能造成营运困难;若以科技跟随者的角色进入市场,则可改良或模仿领先者的技术(Sine et al., 2006),可避免资源投入研发造成的失误损失,此时所面临的风险就小。据此,本文提出如下假设:

假设5a:科技能力导向型战略有助于高科技新企业降低其面临的运营风险。

在国际化对风险的影响上,现有研究结果并未收敛(Janney et al., 2006)。一些学者认为国际化会使企业的资源分散,运营与管理尚未达到规模经济,造成运营风险增加(Park et al., 2004)。然而,也有学者认为,企业在多国运营,可避免单一国家的波动对企业产生重大影响,因此通过国际化可降低系统风险(Gleason et al., 2006)。由上可知,企业的国际化可减少变异风险,但不利损失风险反而增加。当新企业以全球作为目标市场时,其运营需拓展至其他国家,新企业的资源较成熟企业更为缺乏,将资源分散于各运营国家中,难以实现规模经济效应,其资源未必能有效利用,且新企业的资源对其成功有重要影响,资源越分散时其越可能失败(Zahra et al., 2011)。因此,本文提出如下假设:

假设5b:国际化程度偏好型战略不利于高科技新企业降低其面临的运营风险。

处于产业生命周期早期的市场具有高增长潜力,此时支配市场的技术规格及主流产品尚未出现,且市场较不稳定(Zahra et al., 2011)。因此,当各个企业均希望成为标准制定者时,企业间的竞争会产生高度互动且趋于白热化,企业在产品生命周期早期进入市场,其产品未必会成为主流产品,此时可能损失较大,即风险较大。而当产品处于成熟或衰退阶段,主流产品已确定,新企业在此时进入市场,可遵循市场趋势,确保其产品符合市场需求,因此其不利损失就越小,即风险越小。因此,本文提出如下假设:

假设5c:选择进入新兴产品市场不利于高科技新企业降低其面临的运营风险。

一些学者认为,创业企业可利用其独特资源,建立进入障碍及塑造其独特性,创造竞争优势,以此提升绩效(Haber et al., 2007)。也有学者认为,资源是创业战略的前因,组织所拥有的资源会影响其战略应用(Janney et al., 2006)。另有研究整合两种观点认为,资源会通过创业战略来影响组织绩效,创业战略在资源与绩效间扮演中介的角色(Edelman et al., 2005)。资源基础观并未讨论资源与风险的关系,而学者在后续研究中将资源基础观加以延伸,并与风险结合。诸多学者认为,企业的资源可降低其风险(Connell,2002)。Borch et al.(1999)的实证结果显示,当企业拥有较多资源时,才有能力承担带来高风险的战略选择(如成长战略)。资源较多的新企业对于可能损失的承担能力较高。对新企业而言资源不仅提升绩效,也可能降低风险并有助于生存。然而,资源与绩效和风险的关系应为直接关系或存在某个中介变量至今尚未有定论。

创业伙伴提供丰富且多样化的资源,除有形资源如资金、技术外,还提供无形资源如声誉、管理能力等(Cumming,2007)。创业伙伴提供的资源有助于其发展资源需求较多的战略,如科技领先与国际化战略均需大量资金与管理能力的投入(McGrath et al., 2012)。而科技战略与国际化战略会影响新创企业的绩效与风险。因此,本文认为,创业伙伴资源可通过创业战略形态间接影响绩效与风险。然而其他无形资源如声誉,有助于新企业通过信息效果(signaling effect)提升绩效(Li et al., 2013)。而创业伙伴的资金投入与管理能力的积累,也有助于新企业降低其不利损失的运营风险。因此,本文提出如下假设:

假设6a:高科技新企业的创业伙伴资源正向影响绩效,并通过创业战略间接提升绩效。

假设6b:高科技新企业的创业伙伴资源有助于降低其面临的运营风险,然而通过创业战略会间接增加新企业运营风险。

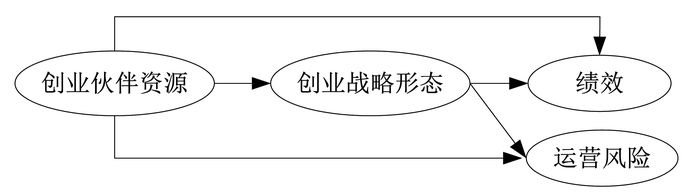

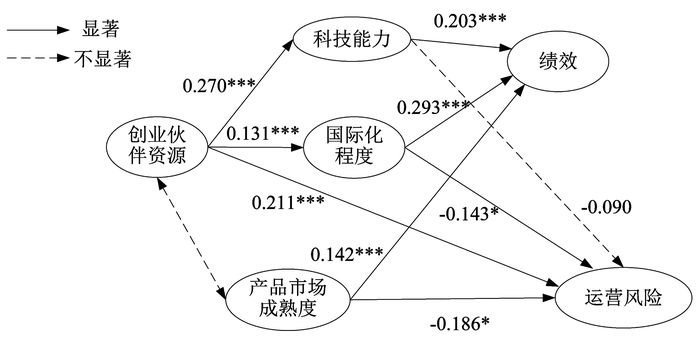

三、实证研究 (一) 模型构建与思路根据上述分析,本文构建的基本模型如图 1所示。

|

图 1 本研究概念模型图 |

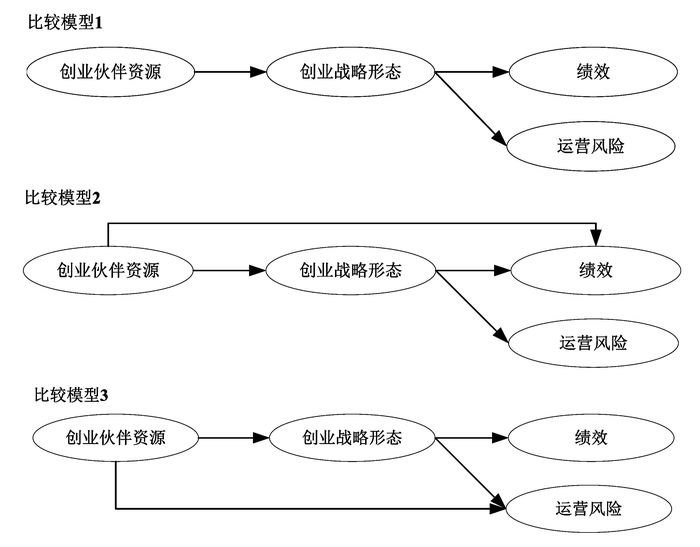

本文除了检验直接关系,还要检验间接关系,因此,本文根据相关文献设定了三个比较模型(吴明隆,2001;Edelman et al., 2005)。比较模型1为完全中介模型,即创业伙伴资源通过创业战略影响绩效和风险;比较模型2中创业伙伴资源对绩效有直接影响,但对风险无直接影响。比较模型3中创业伙伴资源对风险有直接影响,但对绩效无直接影响。比较模型2与完全中介模型比较可知战略应为创业伙伴资源与绩效的完全中介或部分中介;战略是否为创业伙伴资源与风险的完全中介变量可由模型3与完全中介模型比较而知;最后,将这三个比较模型与假设模型进行比较,以检验变量之间的关系。

(二) 数据与样本Zahra et al.(2000)将新企业定义为创立六年内的企业,而有学者认为,创立五年是新企业存活的重要分水岭,应将新企业认定为五年之内的企业(Sarkar et al., 2006)。而高科技新企业创立初期多需经过产品的研发与制造,常于创立2-3年后产品才正式销售(Song et al., 2005),而4-6年方显现其战略布局(Zahra et al., 2000;Qian et al., 2003)。因此,本文按照Zahra and Bogner的定义将创立六年之内的企业认定为新企业,以2005至2009年间成立的高科技企业为样本,又为避免产品仍在研发与制造时期,尚未销售造成的偏差,本文将研究期间定为创业第四年至第六年,以创立第四年起到第六年连续三年作为分析期间,以求稳健(Robust)的研究结果。

|

图 2 本研究比较模型图 |

本文样本选取分为三步骤,首先根据高科技企业年龄作为筛选标准,再删除缺少销售净额的企业,最后分别检查选定企业是否符合以上厂商年龄与产业定义。据此,本文共选择高科技企业277家。接着,在2015年3月到5月间在北京中关村和天津高新区科技园对企业高管发放问卷。经过3个月的时间,最终收回问卷240份,剔除填答信息不全的40份,有效问卷一共200份。本文因资料缺漏共删除40个样本,样本删除前、后经卡方检验确认两者在产业分配比例上未有显著差异(χ2(18)=2.45,p>0.979)。因此,删除样本未显著改变有效样本的分配形态。本文样本以软件开发企业所占比例最高,为28%,其次为光电与半导体,占21.5%,其他分类厂商所占比例都低于10%。各年度样本厂商数目分配及对应的观察期间如表 1所示。以单因子变异数分析(One-way ANOVA)检验五组创立时间不同样本的各变量的三年平均数。各组在资产、销售、国际化程度、科技能力、创业伙伴资源、风险等变量上并无显著差异(p值均大于0.1),整体而言各项变量的跨年差异并不显著,显示不同时间成立的创业企业样本的属性具有良好的一致性。

| 表 1 各年样本厂商数目分配及对应的观察期间 |

由于获取新企业全面的客观绩效难度很大,选取部分客观绩效指标难以说明新企业绩效的总体情况,因而容易出现判别偏差。所以,本文采取两种方式收集绩效数据,一是用主观度量指标来度量新企业绩效。如前所述,生存与成长是新企业在创建早期主要关注的两个方面,利用销售额的增加以及销售净利润能够反映企业的成长,而收入增长率也反映了企业的成长性(Delmar et al., 2003)。本研究借鉴上述研究,用销售额的增加、销售净利润、收入增长率来测量新企业绩效,其Cronbach'α值为0.802,其探索性因子载荷值区间是0.637-0.767。二是为了保持绩效指标的异质性以及研究结论的稳健性,本文借鉴Katz et al.(1988)的研究,用销售成长的客观指标测度绩效,因为商品是否销售顺利将影响新企业的存活。考虑到企业可能会面临一些突发风险,本研究所用的客观绩效取观察期三年平均值(Lechner et al., 2006)。

风险是企业采取行动后可能得到的负面结果,主要包括两大方面,即机会和不利损失。多数学者认为,高失败率为新企业与成熟企业的分界线(Katz et al., 1988),因为新企业容易面临运营危机,新企业现金不足时将导致周转不灵或产生信用问题而造成运营危机,而企业资本代表其风险承担能力,资本越多,风险承担能力也越强。本文风险衡量上采取反向衡量,借鉴Amine(2008) 的研究,用本企业的自由现金流较高、本企业的资产净值较高、本企业能够识别的市场潜在的机会较多、本企业能够利用的市场潜在的机会较多等四项指标来测度风险。得分越高则表明新企业的风险越低。

Park et al.(2004)认为,科技能力可以将企业分为全球领先者和全球跟随者。而评价企业的科技能力均应按照其在本国和全球的专利申请书为基本依据。而专利的使用情况以及依托专利为企业带来的获利情况都体现了企业的科技实力。Fortin et al.(2015)的研究在分析科技能力与风险的关系时着重指出了科技能力的评价,即不仅要看企业在本国的专利数量,还要比较本企业的研发与全球同类企业的横向比较,分析本企业的科技能力在全球的位置,但是此类比较需要企业根据实践情况来做出评价。基于此,本研究使用在本行业中本企业的科技能力较强、本企业的科技能力能够迅速便捷地转化为生产力和竞争优势、本企业的科技能力在全球范围内所处层次(1=非常先进,2=比较先进,3=中等水平,4=较为落后,5=十分落后)等来衡量科技能力。

Short et al.(2009)从行业要素出发分析了新企业的国际化程度,其主要从行业跨度、合资、直接投资等方面分析了新企业的国际化问题,国外行业的选择(熟悉与否)会影响企业的战略投资力度。而Zahra et al.(2000)认为,应从直接投资方面来分析企业的国际化程度。借鉴上述研究,本研究用本企业的海外子公司数量较多(超过十家)、本企业海外子公司所投资的行业(超过三类行业)分布较广、本企业海外子公司所属国家数较多来衡量国际化程度。

关于市场成熟度的测量,过去研究多以市场成长率作为区分成长期与成熟期的标准,许多研究将成长率大于10%视为成长期(Robinson,1999),故本文同样以市场成长率作为产品市场成熟度的指标。产品成长率是区分产品生命周期阶段的重要变量,而企业的产品常为多样的产品组合,而非单一产品,且各产品可能分属不同产业,因此企业的产品生命周期属于哪个阶段并不易界定。据此,本文由企业网站和调研数据获取各企业研究期间的三大类主要产品组合,将200家企业共49项商品归入11个产业细目中,依各产品比例(Pi)与其产品所属的全球成长率(GGj)和中国成长率(GTj)加权平均,计算新企业产品组合的全球成长率与中国成长率,并取其三年的平均值来代表其市场成熟度指标。

| $产品组合全球成长率 = \sum\limits_{j = 1}^{11} {\sum\limits_{i = 1}^k {{P_i} \times {G_{Gj}}} } $ |

| $产品组合中国成长率 = \sum\limits_{j = 1}^{11} {\sum\limits_{i = 1}^k {{P_i} \times {G_{Tj}}} } $ |

其中,j:产业细目,i:企业产品组合,Pi企业第i项产品占其总销售比例,GGj第j个产业的全球成长率,GTj:第j个产业的中国成长率。

关于创业伙伴资源的测量,一些学者认为,不同类别的网络可为企业带来不同资源,因此常以网络种类来衡量创业伙伴资源(Lechner et al., 2006),另有学者认为创业网络成员对于新企业涉入越多,其越愿意提供各类型资源(罗志恒等,2009;Ge et al., 2009)。因此,本研究借鉴上述研究,用本企业与政府、供应商、销售商、大学、科研机构等的联系数量以及这些企业对本企业的涉入情况(用入股率)来衡量新企业的创业伙伴资源概况。

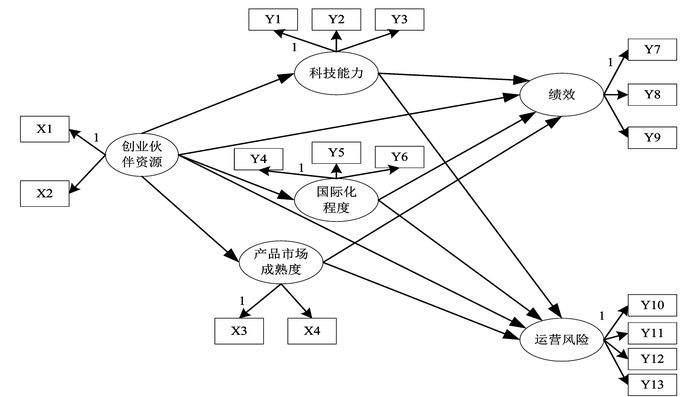

Artz et al.(2003)认为,在变量的衡量上,将单一变量多年数据的平均数作为同一变量的各项指标来测度变量的跨期表现是合适的。此外,吴明隆(2003)认为,实证研究中的主客观指标的匹配有助于分析因变量发生变化的原因,以及探究自变量与因变量之间关系变化的实质,而Engelen et al.(2014)的研究也将主客观指标进行了相应的匹配。本文单一变量有多个衡量指标,因此,采取上述方式可行。加入衡量指标后的研究架构如图 3所示。

|

图 3 变量指标与研究架构图

注:X1:连结数量 X2:涉入程度 X3:全球市场三年平均成长率 X4:国内市场三年平均成长率 Y1:科技能力在本行业中的实力 Y2:科技能力转化能力 Y3:科技能力的全球层次 Y4:海外子公司数 Y5:海外子公司所投资的行业 Y6:海外子公司所属国家数 Y7:销售额 Y8:销售净利润 Y9:收入增长率 Y10:自由现金流 Y11:资产净值 Y12:能够识别的市场潜在的机会 Y13:能够利用的市场潜在的机会 |

本文首先检验本研究假设模型,以验证本研究的各项假设;之后,再以三个比较模型与假设模型进行比较,以检验创业伙伴资源、创业战略形态、绩效与风险的直接与间接关系。

(四) 模型假设检验本文首先检验量表的信度与效度,以Crobachs's α衡量信度,以验证性因子分析(confirmatory factor analysis:CFA)衡量各变量效度,再以结构方程模式(structure equation modeling:SEM)的完整模型(full model)检测变量间关系以验证本研究假设。表 2是信度和效度的分析结果。表 3是变量间的相关系数矩阵以及检验问卷聚敛效度的AVE(Average Variance Extracted)值。表 4是利用结构方程检验的假设模型的统计分析结果。

| 表 2 信度与效度分析结果 |

| 表 3 变量相关系数矩阵 |

| 表 4 假设模型检验结果 |

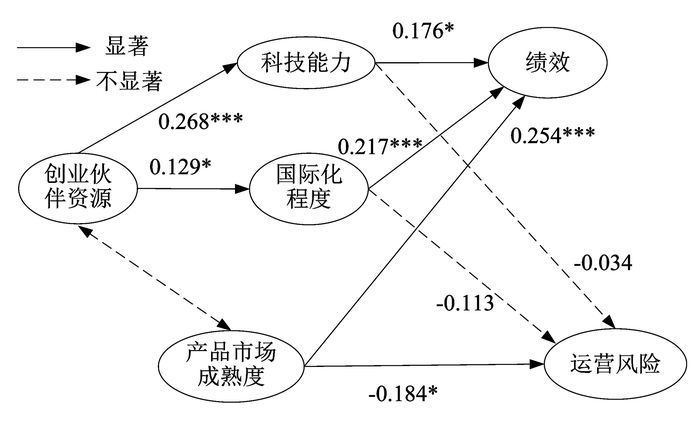

表 4表明,创业伙伴资源对于绩效有显著的正向影响(γ=0.26),因而假设1获得支持,此结果代表创业伙伴为新企业提供的资源类别越多,新企业的绩效表现越好,此结果与Lechner et al.(2006)的发现一致。创业伙伴资源显著正向影响风险(γ=0.21),假设2获得支持,本文所指的风险采取反向衡量,因此研究结果显示创业伙伴资源较多时,新事业所面临的风险越低。同样,创业伙伴资源显著正向影响科技能力(γ=0.27) 和国际化程度(γ=0.13),故假设3a和3b获得支持。此结果表明,有越多创业伙伴资源支持的新事业,越倾向采取科技领先战略,或采取高度国际化战略。科技能力显著正向影响绩效(β=0.10),国际化对绩效的影响也显著(β=0.26),产品市场成熟度对绩效的影响同样显著(β=0.13),这些表明,新事业国际化程度越高,销售成长也越多,新事业选择进入新兴产品市场(低产品市场成熟度)时,其销售成长越高,因此假设4a、4b和4c分别获得支持。科技能力对风险影响不显著(β=-0.09),故假设5a未获得支持。国际化程度与风险的关系呈现显著负向关系(β=-0.14),支持假设5b获得支持,当新事业采取高度国际化战略时,其面临风险越高。产品市场成熟度属新兴产品市场时(低产品市场成熟度)会显著负向影响风险(β=-0.19),故假设5c获得支持。当新事业选择进入新兴产品市场时,其面临风险越高。

(五) 比较模型检验如前所述,由于资源、战略、绩效与风险的直接与间接关系复杂,因此本文设定三种比较模型尝试厘清四者之间复杂的因果关系,并证明本文假设模型具有最佳的配适性。利用结构方程模型对各个比较模型进行检验,结果分别见图 4、5、6所示。

|

图 4 比较模型1的分析结果 |

|

图 5 比较模型2的分析结果 注:*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01, 下同。 |

|

图 6 比较模型3的分析结果 |

表 6是假设模型与比较模型的统计分析指标。经卡方检验得知,假设模型较比较模型1的完全中介模型的显著性更好(△χ2=26.82,△df=3,p<0.005);假设模型较模型2的显著性更好(△χ2=9.35,△df =2,p<0.01);假设模型较模型3的显著性也更好(△χ2=18.96,△df=2,p<0.005)。由此可知,假设模型较完全中介模型为佳,且也较设定创业伙伴资源对绩效或风险其一具有直接关系的比较模型为佳,假说6a和6b均获得支持,创业伙伴资源对于绩效与风险同时具有直接与间接关系。经以上模型比较得知,本研究的假设模型具有最佳的模型配适度。

| 表 5 假设模型与比较模型比较结果 |

接着,本研究对前置变量与客观绩效之间的关系进行了回归分析,其结果与结构方程所呈现的结果基本一致。通过比较,本文发现,多数假设在各模型中的显著性不变,仅国际化程度对于风险的影响在各模型中的显著性有所改变,故本文结果具有高度稳定性(robustness)。上述分析所得结果与国际化程度对于风险的影响在各模型中的结果不同,可能因为创业伙伴资源与国际化程度对风险的影响为反向关系,因此,当模型设定创业伙伴资源对风险无直接影响时,仅存的模型路径会同时反映创业伙伴资源对风险的正向影响以及国际化程度对风险的负向影响,造成国际化程度对风险的关系不显著(比较模型2)。因此,当模型设定创业伙伴资源对于风险有直接影响时,则可避免创业伙伴资源压抑国际化对风险的影响,使国际化对风险的影响得以显现。

四、结论及结束语虽然新企业的创业战略受到学者们的关注,但现有研究主要依托成熟企业的战略模型来进行研究,忽略了新企业战略的特殊性,因而相应的研究结果并未有效揭示新企业产业战略的特点,对于新企业的战略选择的指导作用有限,而且,基于西方情境的理论框架能否适用于新兴经济体也值得商榷。所以,新企业的创业战略应该被提上议事日程(Zahra et al., 2011)。本文基于Park et al.(2004)关于新兴经济国家新企业创业战略的分类,从我国高科技新企业出发,研究了创业伙伴资源、创业战略类型、绩效和运营风险四者之间的关系,得出了有价值的研究结论。资源会影响新企业的战略选择,创业伙伴所提供的资源不仅为创业企业提供重要资源,也是创业战略选择的前因,国际化战略与科技战略均须有较多的资源支持,才能得以施行。新企业在创业阶段欲发展国际化战略或科技战略易受其资源限制,当新企业获得越多的、越有效的创业伙伴资源,它们越能为新企业投资资金、技术和声誉等资源,使新企业具备成功施行国际化战略与科技战略的能力与条件。而合适的战略选择有助于绩效的提升,科技能力有助于企业取得市场机会而获致良好绩效(Song et al., 2005)。新企业的国际化程度有助于提升其绩效,新兴产品市场为新企业提供较高的销售成长机会。创业伙伴资源的类型越多且其对新企业的涉入程度越高时,新企业的组织资源越宽裕。这样就可以维持组织弹性,提高其风险承担能力,使其保持正常运营。高科技新企业面临产业环境较为动荡且不稳定,本研究实证结果显示创业伙伴资源确实有助于降低新企业的运营风险。但是本文的研究结果也表明,科技能力对风险并无显著的影响,而国际化程度与产品市场成熟度与风险却存在显著的相关性。创业伙伴资源不仅对绩效与风险具有直接的影响,也会通过创业战略而产生间接的影响。

综上所述,创业伙伴资源对于新企业绩效的提升有加强作用,也可减少新企业风险,这更加确立了创业伙伴资源在新企业中扮演的重要角色。创业伙伴资源不仅为创业战略的前置因子,对于创业绩效和风险也有规范性意义,获得越多创业伙伴支持的新企业,将具有越高的战略弹性,并有助于绩效的提升与风险的降低。

当然,本文具有明显的理论意义。首先,对于新企业创业战略而言,过去文献多以个案探讨或者以发达国家作为研究对象(Carter et al., 1994;McDougall et al., 1990;Song et al., 2005),新兴经济国家背景下的新企业战略类型的相关理论发展相对匮乏。新兴经济国家创业环境有其特殊性,因此部分学者认为应为新兴经济国家新企业提出契合其环境的战略分类(Park and Bae, 2004)。本文首次以中国高科技新企业为样本实证检验了Park et al.(2004)所提出的战略类型划分。研究结果表明,此创业战略类型切实能够反应新兴经济国家新企业的战略类型,故本研究拓展了此创业战略分类的外部效度。其次,过去文献对于新企业的战略前因探讨较少,然而新企业与成熟企业的不同特质造成其管理构念未必能共通、共用(Collins,2001)。新企业背负着许多“新的不利条件”(liability of newness)(Stinchcombe,1965)所造成的管理上的特殊性。本文以资源基础观点将新企业“缺乏资源”特质纳入考量,延伸Park and Bae(2004)的战略构面,提出新企业战略前因。研究结果弥补过去对新企业战略前因所缺乏的理论探讨,并厘清了创业资源与创业战略之间的关系。再次,创业活动存在高度风险,存活可能为其首要目标,而非竞争获胜(Katz et al., 1988)。过去创业研究中多侧重于绩效的探讨(Markman et al., 2004;Song et al., 2005),对于风险对新创企业的意义探讨较少,本研究同时探讨新企业的风险与绩效,延伸执行创业战略的后果,使本文得以对新企业做出规范性的管理建议。而且,过去对于资源、战略与绩效的研究结果存在较大分歧,虽然最近有学者提出战略是资源与绩效的中介变量(如Barney et al., 2007;Edelman et al., 2005),然而未考量资源对绩效也可能产生直接的影响,对于资源战略与绩效关系的全面性探讨仍不足,尤其是在创业研究文献中更是如此。本研究延伸创业战略的前因与后果,并针对过去资源、战略、绩效与风险四种关系分歧的研究结果进行系统性验证,依相关理论与过去研究结果设定三个比较模型,通过模型比较验证新企业资源、创业战略、绩效与风险的关系,进而提出一个综合性架构,以综合验证过去存在分歧的创业研究结果。最后,创业研究由于资料搜集不易,多为横断面研究,本研究追踪样本厂商跨期资料,以结构方程模式进行纵断面资料分析,以对创业伙伴资源、创业战略、绩效与风险的因果关系进行系统性检验,以描绘新企业在创业期的相关特性,据以强化创业战略研究结论在时间上的稳健性(robustness)。

新兴经济国家新企业战略形态可从科技能力、国际化程度与产品市场成熟度三方面分析。本研究延伸战略制定的前因与战略执行的结果提出一个综合性架构。创业战略可根据创业伙伴的协助而弹性调整,新企业在其战略规划上可依据其绩效或风险所欲达到的水准而运用单一战略或搭配使用不同战略来实现其目标。所以,本研究的实践价值也很明显:

从绩效层面来看,新企业的绩效不仅与其本身的战略相关,也与其创业伙伴资源相关,创业伙伴提供的网络与声誉等,为新企业提供实现交易的契机,有助于新企业的产品销售。高科技产业中科技能力被视为基本能力,因此无论其科技战略为领先者或跟随者,对于科技研发的投入是产业竞争的必要条件,故在此产业中需培养更卓越的技术才能成为产业的技术领先者,唯有技术领先者可获得较佳的销售成长绩效。通过国际地理范围的扩张可提升新企业的销售成长。因此,新企业在国际化战略的考量上,在资源允许的情况下,应尽量将其目标市场设定为全球市场。此外,成熟度较低的新兴产品市场为高科技创业厂商提供较佳的成长机会。因此,新企业在产品市场成熟度上应选择成熟度较低的产品市场。从风险层面来看,创业伙伴资源有助于新企业降低其风险,高科技新企业应寻找有利其资源累积的创业伙伴网络,协助其降低运营风险。新企业国际化使其资源分散于各国,此举造成其风险上升,因资源可能未达规模经济等因素造成其失败可能性增加。因此,新企业的国际化战略应适度,不宜为提高绩效而大肆拓展其运营地理范围(Song et al., 2005)。进入产品市场成熟度较低的新兴产品市场,新企业面临较高的风险。因此,从减少风险的观点出发,新企业应选择风险较小的既有产品市场。从创业伙伴资源层面来看,新企业选择其市场进入战略时,应该考量其资源多寡,在有限的资源下发挥它们最大的功效。而创业伙伴为其重要的资源提供者,各个创业伙伴提供的协助均有助于其资源累积,且新企业的战略规则常常受其资源限制而未能施展(Barney et al., 2007)。因此,当新企业获得较多的创业伙伴的帮助,也就获得较多的资源使其在战略应用上更具有弹性。

综上所述,新企业的战略需同时考量绩效与风险层面,如国际化战略与产品市场成熟度两方面对于绩效和风险的影响关系为同向,当此两方面带来的绩效越大时,其风险就越大。新企业在战略制定时应取得绩效与风险的平衡点,可选择在可承受的最大风险范围中取得最大的绩效,或选择在较小风险中取得可接受的绩效。而创业伙伴资源对于绩效与风险的影响关系则为反向。因此,创业伙伴资源带来的绩效越高时,新企业的风险越小,新企业应与创业伙伴网络保持良好的关系,拓展其资源渠道。

| [] | 董保宝, 2013, “创业网络演进阶段整合模型构建与研究启示探析”, 《外国经济与管理》, 第 9 期, 第 15–24 页。 |

| [] | 董保宝, 2014, “风险需要平衡吗:新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 120–131 页。 |

| [] | 罗志恒、葛宝山、董保宝, 2009, “网络, 资源获取和中小企业绩效关系研究:基于中国实践”, 《软科学》, 第 8 期, 第 130–134 页。 |

| [] | 吴明隆, 2003, 《SPSS统计应用实务:问卷分析与应用统计》. 科学出版社. |

| [] | Bruton G. D., Rubanik Y., 2002, "Resources of the firm, Russian high-technology startups, and firm growth". Journal of Business Venturing, 17(6), 553–576. DOI:10.1016/S0883-9026(01)00079-9 |

| [] | Elgar, E., 2010, "Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth". |

| [] | Katz J., Gartner W. B, 1988, "Properties of emerging organizations". Academy of management review, 13(3), 429–441. |

| [] | Collins J. C., 2001, "Good to great:Why some companies make the leap. and others don't", Random House. |

| [] | Porter, M. E., 1980, "Industry structure and competitive strategy:Keys to profitability", Financial Analysts Journal:30-41. |

| [] | Zahra S. A., 2010, "Harvesting family firms' organizational social capital:A relational perspective". Journal of Management Studies, 47(2), 345–366. DOI:10.1111/joms.2010.47.issue-2 |

| [] | Zahra S. A., Wright M., 2011, "Entrepreneurship's next act". The Academy of Management Perspectives, 25(4), 67–83. DOI:10.5465/amp.2010.0149 |

| [] | Park S., Bae Z. T., 2004, "New venture strategies in a developing country:Identifying a typology and examining growth patterns through case studies". Journal of Business Venturing, 19(1), 81–105. DOI:10.1016/S0883-9026(02)00110-6 |

| [] | Welter F., 2011, "Contextualizing entrepreneurship-conceptual challenges and ways forward". Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 165–184. DOI:10.1111/etap.2011.35.issue-1 |

| [] | Carter N. M., Stearns T. M. and Reynolds P. D., 1994, "New venture strategies:Theory development with an empirical base". Strategic Management Journal, 15(1), 21–41. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | McDougall P., Robinson R. B., 1990, "New venture strategies:An empirical identification of eight'archetypes'of competitive strategies for entry". Strategic Management Journal, 11(6), 447–467. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Markman G. D., Espina M. I. and Phan P. H., 2004, "Patents as surrogates for inimitable and non-substitutable resources". Journal of Management, 30(4), 529–544. DOI:10.1016/j.jm.2003.09.005 |

| [] | Song M., Droge C. and Hanvanich S., 2005, "Marketing and technology resource complementarity:an analysis of their interaction effect in two environmental contexts". Strategic management journal, 26(3), 259–276. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Jarrow R., Zhao F., 2006, "Downside loss aversion and portfolio management". Management Science, 52(4), 558–566. DOI:10.1287/mnsc.1050.0486 |

| [] | Barney J. B., Clark D. N., 2007, "Resource-based theory:Creating and sustaining competitive advantage.", Oxford: Oxford University Press. |

| [] | Borch O. J., Huse M. and Senneseth K., 1999, "Resource configuration, competitive strategies, and corporate entrepreneurship:An empirical examination of small firms". Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 49–70. |

| [] | Li H., Zhang Y., 2013, "Knowledge Search, Spillovers, and Creation in Emerging Markets". Management and Organization Review, 9(3), 395–412. DOI:10.1111/more.12036 |

| [] | Lévesque M., Shepherd D. A., 2004, "Entrepreneurs' choice of entry strategy in emerging and developed markets". Journal of Business Venturing, 19(1), 29–54. DOI:10.1016/S0883-9026(02)00111-8 |

| [] | Li H., 2001, "How does new venture strategy matter in the environment-performance relationship?". The journal of high technology management research, 12(2), 183–204. DOI:10.1016/S1047-8310(01)00036-0 |

| [] | Sine W. D., Mitsuhashi H. and Kirsch D. A., 2006, "Revisiting Burns and Stalker:Formal structure and new venture performance in emerging economic sectors". Academy of Management Journal, 49(1), 121–132. DOI:10.5465/AMJ.2006.20785590 |

| [] | Cumming D., 2007, "Government policy towards entrepreneurial finance:Innovation investment funds". Journal of Business Venturing, 22(2), 193–235. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.12.002 |

| [] | Barney J., 1991, "Firm resources and sustained competitive advantage". Journal of management, 17(1), 99–120. DOI:10.1177/014920639101700108 |

| [] | Edelman L. F., Brush C. G. and Manolova T., 2005, "Co-alignment in the resource-performance relationship:strategy as mediator". Journal of Business Venturing, 20(3), 359–383. DOI:10.1016/j.jbusvent.2004.01.004 |

| [] | Connell, C. M., 2002, Jardine, matheson & company-the role of the external organization in risk reduction and learning//Academy Of Management Proceedings. Academy Of Management, 1:B1-B6. |

| [] | Stinchcombe A. L., 1965, "Social structure and organizations". Handbook of organizations, 142–193. |

| [] | Rugman A. M., Verbeke A, 1988, "Does competitive strategy work for small business?". Journal of Small Business & Entrepreneurship, 5(3), 45–50. |

| [] | McDougall P. P., Oviatt B. M., 1996, "New venture internationalization, strategic change, and performance:A follow-up study". Journal of Business Venturing, 11(1), 23–40. DOI:10.1016/0883-9026(95)00081-X |

| [] | Anderson C. R., Zeithaml C. P., 1984, "Stage of the product life cycle, business strategy, and business performance". Academy of Management journal, 27(1), 5–24. DOI:10.2307/255954 |

| [] | McGrath R. G., Keil T. and Tukiainen T., 2012, "Extracting value from corporate venturing". MIT Sloan Management Review, 48(1). |

| [] | Kashyap R., 2014, "The circle of investment". International Journal of Economics and Finance, 6(5), 244–263. |

| [] | Covin J. G., Slevin D. P., 1986, "The development and testing of an organizational-level entrepreneurship scale". Frontiers of entrepreneurship research, 1, 626–639. |

| [] | Janney J. J., Dess G. G., 2006, "The risk concept for entrepreneurs reconsidered:New challenges to the conventional wisdom". Journal of Business Venturing, 21(3), 385–400. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.06.003 |

| [] | Liu J., Chen L. and Kittilaksanawong W., 2013, "External Knowledge Search Strategies in China's Technology Ventures:The Role of Managerial Interpretations and Ties". Management and Organization Review, 9(3), 437–463. DOI:10.1111/more.12037 |

| [] | Liao J., Welsch H., 2003, "Social capital and entrepreneurial growth aspiration:a comparison of technology-and non-technology-based nascent entrepreneurs". The Journal of high technology management research, 14(1), 149–170. DOI:10.1016/S1047-8310(03)00009-9 |

| [] | Wales W. J., Patel P. C. and Parida V., 2013, "Nonlinear effects of entrepreneurial orientation on small firm performance:the moderating role of resource orchestration capabilities". Strategic Entrepreneurship Journal, 7(2), 93–121. DOI:10.1002/sej.v7.2 |

| [] | Deeds, D. L., Demirkan, I., Demirkan, S., 2011, "Exploring the Evolution of Scientific Networks of Biotechnology Firms". |

| [] | Maula M., Autio E. and Murray G., 2005, "Corporate venture capitalists and independent venture capitalists:What do they know, who do they know and should entrepreneurs care?". Venture Capital:An International Journal of Entrepreneurial Finance, 7(1), 3–21. DOI:10.1080/1369106042000316332 |

| [] | George G., Wiklund J. and Zahra S. A, 2005, "Ownership and the internationalization of small firms". Journal of Management, 31(2), 210–233. DOI:10.1177/0149206304271760 |

| [] | Su Z., Peng J. and Shen H., 2013, "Technological capability, marketing capability, and firm performance in turbulent conditions". Management and Organization Review, 9(1), 115–37. |

| [] | Zahra S. A., Bogner W. C., 2000, "Technology strategy and software new ventures' performance:exploring the moderating effect of the competitive environment". Journal of business venturing, 15(2), 135–173. DOI:10.1016/S0883-9026(98)00009-3 |

| [] | Qian G., Li L, 2003, "Profitability of small-and medium-sized enterprises in high-tech industries:the case of the biotechnology industry". Strategic Management Journal, 24(9), 881–887. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Zahra S. A., Abdelgawad S. G. and Tsang E. W. K., 2011, "Emerging multinationals venturing into developed economies:Implications for learning, unlearning, and entrepreneurial capability". journal of Management Inquiry, 20(3), 323–330. DOI:10.1177/1056492611408266 |

| [] | Lieberman M. B., Montgomery D. B., 1988, "First-mover advantages". Strategic management journal, 9(S1), 41–58. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Gleason K. C., Madura J. and Wiggenhorn J., 2006, "Operating characteristics, risk, and performance of born-global firms". International Journal of Managerial Finance, 2(2), 96–120. DOI:10.1108/17439130610657331 |

| [] | Haber S., Reichel A., 2007, "The cumulative nature of the entrepreneurial process:The contribution of human capital, planning and environment resources to small venture performance". Journal of Business Venturing, 22(1), 119–145. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.09.005 |

| [] | Sarkar M. B., Echambadi R. and Agarwal R., 2006, "The effect of the innovative environment on exit of entrepreneurial firms". Strategic Management Journal, 27(6), 519–539. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Delmar, F., Shane, S., 2003, "Does the order of organizing activities matter for new venture performance?", University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. |

| [] | Lechner C., Dowling M. and Welpe I., 2006, "Firm networks and firm development:The role of the relational mix". Journal of Business Venturing, 21(4), 514–540. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.02.004 |

| [] | Jalal, A., 2008, "Dynamic Option-Based Strategies under Downside Loss Averse Preferences", Swiss Finance Institute Research Paper, (07-34). |

| [] | Fortin I., Hlouskova J., 2015, "Downside loss aversion:Winner or loser?". Mathematical Methods of Operations Research, 81(2), 181–233. DOI:10.1007/s00186-015-0493-1 |

| [] | Short J. C., McKelvie A. and Ketchen D. J., 2009, "Firm and industry effects on firm performance:A generalization and extension for new ventures". Strategic Entrepreneurship Journal, 3(1), 47–65. DOI:10.1002/sej.v3:1 |

| [] | Robinson K. C., 1999, "An examination of the influence of industry structure on eight alternative measures of new venture performance for high potential independent new ventures". Journal of Business Venturing, 14(2), 165–187. DOI:10.1016/S0883-9026(97)00083-9 |

| [] | Ge B., Hisrich R. D. and Dong B., 2009, "Networking, resource acquisition, and the performance of small and medium-sized enterprises:an empirical study of three major cities in China". Managing Global Transitions, 7(3), 221. |

| [] | Artz K. W., Norman P. M. and Hatfield D. E., 2003, "Firm performance:a longitudinal study of R & D. patent and product innovation, Academy of Management Proceedings". Academy of Management(1), B1–B6. |

| [] | Engelen A., Kube H. and Schmidt S., 2014, "Entrepreneurial orientation in turbulent environments:The moderating role of absorptive capacity". Research Policy, 43(8), 1353–1369. DOI:10.1016/j.respol.2014.03.002 |