职业经理人与老板就像谈恋爱的年轻男女,不仅要对方喜欢你,还要让对方的家里人喜欢你,一旦对方家庭容不得你这个外人,恋爱中的男女朋友会产生越来越多的矛盾直到分手①。

① 王晶、霍振祥、李嘉, 2006, “搭档的统一与润滑”,《中国电子商务》, 第2期,第122-123页。

——霍氏(统一)润滑油集团总经理李嘉

一、引言在第一代民营企业家逐步衰老的背景下,企业的经营由谁接手是重要决策。公司治理框架内选择内部晋升还是外部聘任的研究不能完全解决创始人的权力更替。让子女接班还是将经营权释出给职业经理人困扰着我国很多功成名就的企业家。选择接班人不可能是只讲情感不问能力(韩朝华等,2005)。两代有交接班意愿、子女又有经营能力,固然有利于家族企业成功传承,但不是每个家族都能恰好满足这两个条件。很多企业家面临着子女接班人能力不足的问题。有意思的情形是:即便子女不满足接班人胜任力模型有时却被委以经营重任,比如有“王健林掏5亿让王思聪去亏”的新闻报道。不是所有的家族企业都会走上支薪经理掌管企业的“管理革命”。企业主并非完全取决于经济绩效尤其是短期的绩效,他们也在追求家族为核心的非经济目标(Chrisman et al., 2012)。

作为一种古老的经济组织,家族企业的特殊性来源于家庭系统的影响(Miller & Rice, 1967; Tagiuri & Davis, 1982)。控股家族从掌控企业中获取的情感价值与非经济财富是家族涉入的持续动力(Zellweger et al., 2012),有的家庭宁愿牺牲企业的经济绩效也不愿意接受因为失去对企业的控制导致的社会情财富损失(Gomez-Mejia et al., 2007)。家族目标的差异能够为一系列企业战略行为异质性提供解释,包括聘任CEO的人选。与其问为什么有的企业不顾绩效的折损效应坚持家族经营,不如说控股家族预期目标冲突导致职业经理人较高的代理成本,而迟迟不敢推动管理革命。

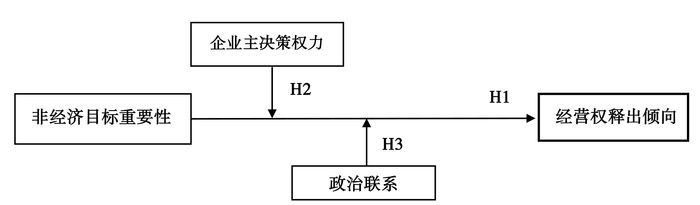

因为控股家族拥有复杂的经济和非经济目标,而职业经理人的经济驱动力相对单一,所以产生委托人和代理之间潜在的目标冲突,导致较高的代理成本。本研究基于以往文献开发了测算控股家族非经济目标相对重要性的量表,作为衡量目标冲突严重程度的代理变量。那些视非经济目标更为重要的家族越不倾向于外人接班,非经济目标的重要程度与经营权释出之间具有显著的负效应。一代企业家的掌控力以及政治联系,通过改变家族/非家族成员在实现非经济/经济目标方面的相对优势而起到调节作用。本研究尝试回答以下的问题:(1) 在什么样的家族企业里,即便有家族竞争者,职业经理人仍然能够像美的集团方洪波一样有机会突破所谓的“职场天花板”接管企业经营权;(2) 企业外部的制度情境、企业的治理结构如何影响家族目标与接班人选的关系。

本研究的理论贡献体现在以下方面:第一,本文基于委托-代理模型,建立了控股家族的目标与选择企业经营接班人之间的逻辑关系。只有明确了委托人(家族)的目标,才能给代理人(经营接班人)作出是否“顺利”、“成功”还是“令人满意”传承的评价。第二,本文以非经济目标相对于经济目标的重要程度来刻画了目标异质性,比社会情感财富的研究视角更适合用定量的方法来解释和预测企业的战略行为。第三,本文拓展了家族企业异质性的研究,企业随着家族目标差异呈现出战略行为的多样性,将企业的研究拓展到企业背后控股家族意图的分析。本文安排如下:第二部分是理论分析,提出一个主效应和两个调节效应的研究假设;第三部分是为了对假设做出检验,介绍数据的来源和研究设计;第四部分为数据分析结果的陈述;第五部分是稳健性检验;第六部分为研究结果的讨论以及与文献的对话。

二、理论分析与研究假设既有文献与丰富经济现象的差距,是学术研究的方向。为什么有的企业宁愿忍受企业绩效下降的经济后果,仍然要“非理性”地雇佣家族成员担任CEO(朱建安等,2016)?从现有文献看,雇亲属担任CEO的企业生产率更差(Barth et al., 2005),子女从一代创业者手里接任CEO后企业绩效下降明显(Bloom & Van Reenen, 2007),股权相对分散的大型企业由家族CEO接任尤为不利(Miller et al., 2013),无论在新加坡、香港还是台湾,子承父业都有显著地财富损失(范博宏,2014)。但是,很多企业似乎无视这样的经验结论,坚持雇佣家族成员接管经营权。在美国上市公司中大约有三分之一的新任CEO是与创业者、大股东或者离任CEO有血缘或者姻亲关系(Pérez-González, 2006);中国上市民营企业创始人离任后由家族成员接掌其权力结构的也占到28%(贺小刚等, 2011)。要解释文献和现象的冲突,可能的原因是家族企业选聘CEO并非总是出于经济绩效。

看上去非理性的选聘行为需要从这种经济组织的特殊性中得到解释。家控股家族注重控制带来的情感价值(Astrachan & Jaskiewicz, 2008; Zellweger & Astrachan, 2008)、为家族创造和保护社会情感财富(Gomez-Mejia et al., 2007)、对家族成员的利他主义(Lubatkin et al., 2005)、追求企业在家族内的跨代传承实现某种永恒(Chua et al., 1999)。在家族企业,CEO的选聘并非唯一地依赖于候选人的胜任力,有出于非经济目标的考虑。

控股家族对非经济目标的重视程度,为解释家族企业雇佣提供了逻辑的起点。包括CEO在内的员工,其行为都是由动机驱动,个人目标是工作动机的形成基础(Elliott & Dweck,1988)。如果CEO不认为组织的目标是实现其个人目标的工具,就难以实现人-组织之间的匹配(Hoffman & Woehr,2006)。组织目标和个人目标无法融合导致冲突和组织混乱(McGreger,1960)。目标融合也可以理解为自利驱使下的CEO不按委托人的目标行事,产生委托-代理问题(Ross,1973)。相对于家族高管而言,职业经理人显示出经济目标的唯一性,而控股家族却有复杂的、有时甚至与经济目标相悖的非经济价值追求。目标的不一致需要组织支付更高的协调成本和激励成本。在这样的企业,雇佣家族CEO成了降低代理成本的好办法,甚至有时宁愿忍受家族CEO在实现经济绩效方面的一些不足。当然值得一提的是,组织是利益相关者们在外部环境压力下的结盟活动(Cyert & March, 1963)。那些直接或间接参与利益分享的相关者需要在组织的决策中发出声音,产生家族目标和其他利益相关者目标的冲突与协调(Simon, 1964)。企业外部的制度环境和企业内部的治理结构会在家族目标与企业聘任行为关系中发挥调节作用。

(一) 主效应研究假设企业不仅仅是企业家一个人的企业,它是一组所有者、管理者、雇员、供应商、客户、政府以及社区等利益相关者达成的契约(Cyert & March, 1963)。基于Tagiuri & Davis(1982) 的三环理论,可以找到7种重要的利益相关者,导致目标的多元化和复杂性(Kotlar & De Massis, 2013),如表 1所示。当然,对于企业目标最有影响力的是拥有剩余控制权的家族,它会影响企业决策并操控企业追求家族为核心的非经济目标(FCNE)(Chrisman et al., 2012)。家族涉入是与家族的目标有着内在的关系(Lee & Rogoff, 1996)。家族需要企业创造价值,向家族提供收入和财富,这是家族领导企业的经济动力(Sirmon & Hitt, 2003; Cabrera-Suárez et al., 2014)。控股家族不单从企业盈利中“分得一杯羹”,还能从掌控企业中获取其他不能直接产生经济价值的家族情感方面的“财富”(Chrisman et al., 1996; Chrisman et al., 2012)。按照现有的家族企业研究文献,基于欧美家族企业的分析,以家族为核心的非经济目标可以包括四种类型:(1) 家族内部的凝聚力和成员之间的和谐(Sharma et al., 2001);(2) 家族能对企业持续掌控(Handler,1990),实现家业永续(Gomez-Mejia et al., 2007);(3) 家族从与企业的互动获得的好处(窦军生等, 2014),包括获得认同感和自豪感(Zellweger & Nason,2008),明显地感知到社会地位(Dyer & Whetten,2006);家族成员能够获得安全的工作岗位(Westhead & Cowling, 1997;Gomez-Mejia et al., 2001)。(4) 家族成员凭借家族企业的成功积累社会资本,得到社会各界有形或无形资源的支持(Corbetta & Salvato,2004)。不同的家族追求不同的经济/非经济目标,对非经济目标的重视程度有所差异,体现出控股家族目标的异质性。

| 表 1 家族与企业的目标分类 |

家族高管和非家族高管都是迟暮的创始人在经营方面的接班人选,但是他们的目标差异显而易见(Chua et al., 2009)。家族在拥有企业并希望跨代传承之中蕴藏了重要的情感价值,当企业主认为已经超越了损失社会情感财富的某个零界点时,他宁愿冒损失经济绩效的风险(Gómez-Mejía et al., 2007)。家族成员有经济目标,但是与职业经理人的单一经济目标相比在于同时还追逐非经济价值。而非家族高管在专业化的分工体系中根据岗位描述为管理绩效负责(Stewart & Hitt, 2012),聚焦于经济目标更愿意为增长进行组织变革,去争取更多薪酬、提升人力资本以及在经理人市场获得更高的市场价值(Ward, 1997; Poza, Alfred & Maheshwari, 1997; Huybrechts et al., 2013)。控股家族和非家族高管目标偏好的差异损害了团队互动进程和有效合作(Simsek et al., 2005; Patel & Cooper, 2014)。有些职业经理人甚至在自利驱动下侵占委托人权益。控股家族既需要经理人专业的管理能力和企业家精神,但也担心其机会主义倾向(杨学儒、李军, 2012)。如兰州啤酒生产企业黄河集团副总经理王雁元试图转移企业资产另立董事会违背委托人的信托责任(范博宏、梁小菁,2010),国美电器代理人陈晓稀释黄氏家族股份和董事席位还将家族告上法庭,虽然陈晓所为可能出于保护中小股东利益目的,却令企业主不敢重托外人。个人目标与家族目标相冲突潜藏较大风险(Lee et al., 2003)。看起来,所有权和管理权合一的家族企业会有效降低委托人和代理人传统的代理成本。这也是Jensen & Fama(1983)、Ang et al.(2000)对家族企业持正面看法的原因所在。

家族高管和非家族高管的差异不仅仅体现在各自的目标上,还表现在实现委托人(控股家族)经济目标和非经济目标上的能力差别。一方面,就实现经济目标的经营能力上,由于岗位的安全性,家族高管并不像职业经理人那样有积极性提升人力资本(Dyer, 1989)。而且,家族接班人是从有限的家族人力资本池中挑选出来,有理由相信其经营能力要逊于更大的人才市场脱颖而出的职业经理人(Pérez-González, 2006; Mehrotra et al., 2013)。还有文献表明,家族成员拥有更多的财富注重闲暇,继任CEO每周工作投入时间更短,容易被私人事务打断(Bandiera et al., 2013),只愿意冒相对低的创业风险(Huybrechts et al., 2013)。另一方面,就实现非经济目标方面,家族后代表现出优势。他们天然地拥有更多的家族信任,能够接班不仅显示家族开枝散叶,还表明家族后人成长成才,彰显了家族的荣耀,实现了非经济目标。职业经理人介入企业经营,原本就是稀释家族控制,与家族非经济目标不符。因此,职业经理人拥有提升企业经营绩效的优势,而家族成员拥有完成家族非经济目标的优势。

综合以上所述,尽管家族接班人的经营能力往往低于职业经理人,其接班意愿和敬业程度可能也不如职业经理人那种强烈的个人成就动机,但在实现家族的非经济目标上具有优势。如果控股家族更为看重掌控的安全性、保持家族和谐、实现家族成员成长等非经济目标,可以忍受经营能力水平一定程度的不足,那么家族将雇亲属接班而不是请职业经理人。有如下假设:

H1:对非经济目标更为看重的控股家族,越不倾向于把职业经理人作为企业经营接班人选。

(二) 调节效应研究假设首先是企业主决策权力的调节作用。

由第一代企业家开创、所有并联合其他家族成员持续掌控的企业,权力结构表现出高度集权化的特征,掌握企业经营权力的家族通过治理和管理塑造、追求和实现家族的愿景(Chua et al., 1999)。在家族企业,控股家族对企业聘任决策的影响力很大,但组织是利益相关者们在外部环境压力下的结盟活动(Cyert & March, 1963)。那些直接或间接参与利益分享的相关者需要在组织的决策中发出声音,产生家族目标和其他利益相关者目标的冲突与协调(Simon, 1964)。如果控股家族有重要的非经济目标,能从中获得较大的私人收益,那么倾向于不去聘请那些能力强、擅长于提升企业财务绩效但可能阻碍控股家族攫取私利的职业经理人CEO,不会为CEO的专业化管理提供较高的薪酬激励。但控股家族的堑壕行为,一般会受到那些追求公司价值增值目标的中小股东和其他利益相关者的掣肘。也就是说,一旦企业主垄断了企业重大事项的决策权,缺乏股东大会、董事会发挥治理机制,那么该企业主所重视的家族非经济目标会成为企业当前的主要目标,弱化中小股东和其他利益相关者所共同认可的经济目标。由于家族成员在服务家族非经济目标上的优势,最终得以被雇佣为企业的CEO。综合以上所述,本研究提出如下假设:

H2:公司重要决策依赖于企业主个人,会强化非经济目标重要性与经营权释出倾向之间的负效应。

其次,是政治联系的调节作用。

企业被嵌入在家族之中,家族再嵌入在更大的制度环境中(王明琳、陈凌,2013)。正式制度与非正式制度共同发挥作用,赋予众多利益相关者合法地实施互相影响的权利,改变了社会的不确定性,影响了企业间的交易成本与企业内的委托代理成本。在市场化水平不高的情境里,经理人市场更像是柠檬市场(李新春,2002),家族无法对其能力做出低成本地鉴别,不利的制度环境弱化了经理人被雇佣的优势。而且,职业经理人操守和行为缺乏制度提供的有力惩罚机制。比如掌握技术的核心员工(特别是中高级管理者)无视竞业限制与保密协议,他们离职创业会让原企业难以维持(陈柳、刘志彪,2009)。企业雇佣职业经理人面临很高的代理成本。控股家族只能通过区分“自家人”、“外人”来保护机密,进一步增强了家族接班人实现非经济目标方面的优势。企业雇佣家族成员不失为降低代理和监督成本的应对之策(陈凌、王昊,2013)。

企业家的政治联系是制度环境的替代性非正式制度安排。企业主跟各级政府领导打交道可能产生深远的影响,不仅保护产权免受“有形之手”侵害,而且在市场合约的制定和执行中争取到了更有利的地位。由于雇主强大政治权力的威慑以及广泛的社会影响力,职业经理人忌惮违背雇主目标所要承担的不利后果。此时,雇佣职业经理人的代理成本也大大降低。通过家族成员才能实现非经济目标的内在优势也逐步消解。有了政治联系的企业家拥有广泛的人脉和政商资源,可以进行多渠道的考察提升了所引进经理人的素养,而且职业经理人也能够利用企业主的这些社会资本帮助企业提升绩效(顾振华、沈瑶, 2016)。政治联系可以推动全社会做出帕累托改进式的基础设施提升,也可以借助政府之手实现零和博弈式的财富和资源再分配去侵害他人的利益(Jia,2014)。职业经理人甚至会与较强政治联系的企业家形成合谋,充当“白手套”侵害其他利益相关者利益,增强了其被雇佣的可能性。根据以上所述,提出两个竞争性的假设:

H3:政治联系弱化了非经济目标重要性与经营权释出倾向之间的负效应。

综合以上的假设,本文的主要研究逻辑如下所示:

|

图 1 研究逻辑 |

本研究所需要的数据来自于2015年全国工商联“中国非公有制经济健康状况评价”抽样调查数据,该调研项目的样本来自于上海、广东、浙江、安徽、山西、湖北、新疆等12个省市自治区,按经济发展水平对各种规模、各个行业的私营企业有工商联系统进行多阶段分层抽样:先抽取县和县级市,再按城乡与行业分布,随机抽取被调查企业。合计共发放问卷1500份,收回有效问卷1294份,回收率为86.27%。本研究确定的家族企业同时关注了股权和管理权涉入,即要求家族持股比例合计超过50%并且至少有两位家族成员涉入企业担任了董事、监事或者经营高管。本文考虑到与本研究所需问卷题目回复的有效性,最终筛选出792家企业的最终问卷用于研究。

为避免共同方法偏差的问题,每一家企业的问卷包括企业家填写卷(A卷)和财务经理填写卷(B卷)。其中,企业主填写的信息主要包括家族和企业总体信息,尤其刻画非经济目标、政治联系、接班人选等题项;而财务经理主要填写企业主决策制衡度、企业未来领导人选以及企业财务信息等。

表 1报告了样本的基础特征与分布,就企业家性别来看,男性企业家比例达到86.4%,占企业家群体的绝大多数份额;企业家教育水平较为分散,79.3%的企业家具有大专及以上文化程度。从年龄层看,大部分企业家已在中年,74.6%的企业家年龄在41-60岁之间,51岁以上的企业家超过三分之一。在地域分布看,样本最多的3个省份是浙江、广东和福建,合计占到总样本的57.8%,其他省份分布总体较为均匀。从样本所在的行业来看,制造业最多,有351家,占44.3%。就企业的发展阶段来看,样本中多数为企业年龄超过10年的成熟企业,占比达到69.5%。此外,中小企业占多数,89.6%的企业员工人数少于500人。

| 表 2 样本特征(N=792) |

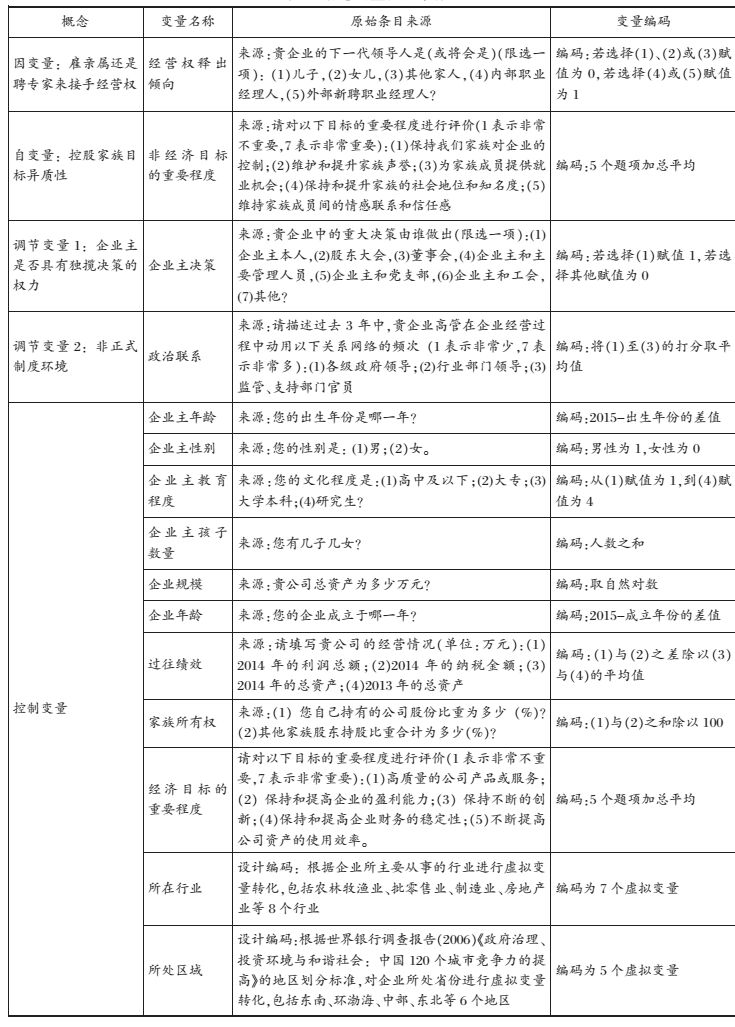

本文涉及的主要概念以及相应的测量和编码方法如表 3所示。

| 表 3 概念测量和设计编码 |

首先是关于因变量。经营权释出倾向指的是企业主未来将经营权交给家族成员还是职业经理人的倾向,即传子还是传贤的接班人选问题。本文将原始测量题项进行编码,若企业主打算未来将领导人交给职业经理人则设为1,否则为0。

其次是关于自变量。本文将非经济目标的重要程度作为自变量,考察其对经营权释出倾向的影响。测量方面,非经济目标的重要程度是企业主对非经济目标重要性的评价得分,采用了7点李克特量表进行测量,1表示非常不重要,7表示非常重要。具体而言,本文基于Chirsman et al.(2012) 对于家族为核心的非经济目标的理论阐述,以及Cabrera-Suárez et al.(2014)实证研究中所用的量表,设计了以下5个非经济目标测量题项:(1) 保持我们家族对企业的控制;(2) 维护和提升家族声誉;(3) 为家族成员提供就业机会;(4) 保持和提升家族的社会地位和知名度;(5) 维持家族成员间的情感联系和信任感。该量表在本研究中的内部一致性系数(Cronbach's α)为0.864。

再者是关于调节变量。本文有两个调节变量,具体测量如下:(1) 企业主决策制衡度,即公司重大决策主要由谁来做出。此变量为虚拟变量,由财务总监对公司重大决策情况进行判断,如果公司重大决策是由企业主本人做出,则设为1,如果由董事会、企业主与高管协商等其他方式做出则都为0;(2) 政治联系。我们采用了Peng & Luo(2000) 在实证研究中设计的成熟量表,由企业主对过去三年公司高管在经营过程中与各级政府官员、行业协会领导、监管与支持部门的领导打交道的频率进行判断。采用李克特7点评分法,1表示非常少,7表示非常多。该量表在本研究中的内部一致性系数(Cronbach's α)为0.953。

最后是关于控制变量。本文从企业、企业家、企业家的家族层面,选取了以下常见的控制变量,具体包括:(1) 企业主年龄;(2) 企业主性别;(3) 企业主教育程度;(4) 企业主孩子人数;(5) 企业年龄;(6) 企业规模;(7) 家族持股比例;(8) 企业过往绩效;(9) 所在行业;(10) 所在区域。

值得一提的是,本研究增加“企业主对经济目标重视程度”为控制变量。经济目标的实现不仅来自于当下的企业绩效,还源于企业能够持续地向客户提供高质量的产品和服务、承担社会责任、聘请到优秀人才的良好声誉,便于获得长期经济绩效。声誉向社会释放公司特质的信号(Spence, 1974),是一种重要的投资者利益保护机制(李焰、王琳, 2013),有利于企业低成本的融资(Cheng et al., 2013)。声誉作为显示企业战略姿态的市场和会计信号帮助企业获取竞争优势(Forbrun & Shanley, 1990)。声誉既是企业前期良好绩效的反映,也是未来企业成功的可持续驱动力(Dunbar & Schwalbach, 2001)。企业声誉是体现家族经济目标的一种替代性测量方法。本文基于Fombrun(1990, 1996)的量表,设计了5个题项,由企业家对如下经济目标的重要程度进行评价:(1) 高质量的公司产品或服务;(2) 保持和提高企业的盈利能力;(3) 保持不断的创新;(4) 保持和提高企业财务的稳定性;(5) 不断提高公司资产的使用效率。该量表在本研究中的内部一致性系数(Cronbach's α)为0.932。

(三) 描述性统计和相关性分析表 4汇报了因变量、自变量、调节变量以及控制变量的均值和标准差,同时显示了相关变量之间的相关系数。可以看出,非经济目标重要性(r=-0.245,p<0.001) 和经营权释出倾向呈显著负相关关系,即非经济目标越重要,下一代领导人为职业经理人的可能性越低。另外,企业主决策(r=-0.168,p<0.001) 与经营权释出倾向显著负相关。从控制变量来看,企业主年龄、企业主孩子数量、企业年龄、企业规模与经营权释出倾向显著负相关,企业主教育程度与经营权释出倾向显著正相关。这些相关性与理论预期的关系一致,为假设提供了初步支持。在解释变量内部,虽然有些变量间存在较显著的相关关系,但相关系数最大不超过0.7,表明解释变量间的多重共线性问题并不严重。

| 表 4 描述性统计与主要变量的相关关系 |

由于本文因变量为二分变量,采用Logistic回归模型进行数据分析。调节效应的检验采用了交互项的方式,在连续变量乘积之前都进行了中心化的处理。

表 5为本文的回归检验结果。模型1为只放入控制变量的回归结果,模型2为放入控制变量和自变量的回归结果。模型3是包含自变量、企业主决策制衡度、企业主决策制衡度与自变量交互项的回归结果。模型4是在模型2的基础上增加政治联系、政治联系与自变量交互项的回归模型。模型5为包含了所有控制变量、自变量、调节变量以及自变量与调节变量交互项的全模型。

| 表 5 非家族目标重要性与经营权释出倾向关系检验 |

模型2回归结果显示,非经济目标的重要性与选职业经理人为企业未来接班人之间呈显著负相关关系(β=-0.436,p<0.001),且在后续加入调节变量后的模型(3)、(4) 和全模型(5) 中依然稳健。这说明相较于经济目标而言,那些更为看重非经济目标的家族,越不倾向于请职业经理人接班,而是选择家族成员继任经营权力,因此本文H1得到支持。此外,模型2还发现,企业经济目标重要程度与因变量在5%的置信水平上正相关关系(β=0.283,p<0.05)。

模型3检验了企业主决策制衡度的调节效应。检验结果表明,企业主决策权力制衡度与非经济目标重要性的交互相与因变量是显著负相关关系(β=-0.570,p<0.05),且在后续全模型(5) 中该结果依然稳健。因此,当企业主的权力集中时,将会强化家族非经济目标重要性与选聘经理人接班的负向作用,H2得到了支持。同时,上述结果表明,更为关注家族的诉求、“家族优先”的企业主越不倾向于职业经理人接班。当企业主在公司缺乏有效制约时,会加重不让经理人接班而选家族成员接班的倾向。

模型4检验了政治联系的调节效应,检验结果表明,政治联系与非经济目标重要性的交互相与因变量是显著正相关关系(β=0.223,p<0.01),且在后续全模型(5) 中该结果依然稳健。这说明更多地与官员打交道的企业,将会显著地弱化了家族非经济目标重要性与选聘经理人接管企业的负效应,由此数据支持了H4。

五、稳健性检验 (一) 更换因变量的测量方式与检验结果本文首先更换了因变量的测量方式进行稳健性检验,在财务经理卷中设计对应题目,由财务经理对企业主的经营权释出倾向进行测量,具体题目为:“贵企业的下一代领导人是(或将会是)(限选一项):(1) 老板的儿子;(2) 老板的女儿;(3) 老板的其他家人;(4) 内部职业经理人;(5) 从企业外部新聘职业经理人”,测量编码方式与企业家卷类似,如果财务经理选择(4) 和(5),则编码为1,否则为0。回归结果见表 6。从表 6可以看出,非经济目标的重要性与经营权释出倾向依然显著负相关(β= -0.286,p<0.001),非经济目标重要性与政治联系的交互项与经营权释出倾向是显著的正相关关系(β= 0.175,p<0.05)。由此,本文假设1和假设3依然得到了支持。

| 表 6 更换因变量的测量方式与检验结果 |

本文随后更换了企业主决策的测量方式,继续进行稳健性检验。本文在企业家卷中设计了题目,由企业主对感知到的决策权力进行测量,具体题目为:“您企业中的重大决策由谁做出(限选一项):(1) 企业主本人;(2) 股东大会;(3) 董事会;(4) 企业主和主要管理人员;(5) 企业主和党支部;(6) 企业主和工会;(7) 企业主和家人商量;(8) 其他”,测量编码方式与财务经理卷类似,若选择(1) 则赋值为1,选择其他赋值为0。回归结果见表 7。从表 7可以看出,非经济目标重要性与企业主决策的交互项与经营权释出倾向也是显著负相关(β= 0.175,p<0.05),说明企业家决策增强了非经济目标重要性与经营权释出倾向的负向影响。由此,本文的假设2依然得到了支持。

| 表 7 更换企业主决策的测量方式与检验结果 |

是什么影响了家族涉入的程度?在家族企业研究领域,有学者从外部的制度因素进行了解释(陈凌、王昊, 2013; 何轩等, 2014),也有学者从企业的治理结构(Ansari et al., 2014;陈德球等, 2013)和企业人力资本特别是家族接班人的能力(韩朝华等, 2005; 刘学方等, 2006) 进行了探讨,本研究基于企业嵌入在家族情境中的基本事实,将CEO选聘放在委托-代理框架内去实现控股家族目标任务进行了实证研究。本文发现,由于家族成员在实现家族的非经济目标存在优势,而职业经理人在实现家族的非经济目标方面有其优势,所以越是看重非经济目标的控股家族会运用其影响力聘请家族成员而不是职业经理人担任下一代企业领导人。进一步研究发现,那些由企业主一人做决策的企业更容易忽视其他利益相关者的诉求,如果控股家族更为重视非经济目标,将会进一步弱化职业经理人在维护其他利益相关者实现经济目标方面的能力优势,降低聘请其担任CEO的可能性;在市场化水平较低的不利制度环境下,职业经理人的能力无法有效鉴别且需要通过雇佣家族成员保护控制权,政治联系往往是作为不利制度环境的替代性安排,在弱化更看重非经济目标与聘请职业经理人之间的负效用,可能是因为较多与政府官员互动频率的企业家有了政府对其产权的强力保护,相应地降低了唯有通过自家人掌控公司才能获得控制安全的必要性,家族成员在满足非经济目标方面的能力优势开始消解,职业经理人既能实现经济目标也能兼顾实现一些非经济目标,从而更多地进入企业。

上述研究结果给有关领域研究带来的启示包括:

首先,在家族企业研究领域,企业是否实现家族内传承往往从两代人的交接班意愿(Sharma et al., 2003)、尤其是接班人的意愿与能力角度(Stavrou & Swiercz, 1998; De Massis et al., 2008; 奚菁等,2017)进行解释,但是至今还没有发现有文献讨论家族内传承要实现什么目标(De Massis et al., 2012),而这种目标是职业经理人接管企业所不能达到的。缺乏目标的研究导致传承是“顺利”(Morris et al., 1997)、“成功”(Dyck et al., 2002) 还是“令人满意”(Sharma et al., 2001, 2003) 都难以评价。本研究就是从家族层面找到企业层面接班人选择的原因,从家族的目标解释下一代企业领导人的交接班规划,实现家族系统的研究与企业系统研究的整合(James et al., 2012)。

再者,在家族企业研究领域,控股家族的社会情感财富(SEW)是企业战略行为的重要参照系(Gomez-Mejia et al., 2007; Berrone et al., 2012),是行为代理理论在家族企业的重要应用(Wiseman & Gomez-Mejia, 1998),已广泛用于解释家族企业在研发、长期导向、社会责任等方面不同于非家族企业的特征,但是社会情感财富主要作为辨别家族企业与其他企业的观察视角,在家族企业异质性的解释力方面有所不逮:有的家族企业如美的、统一润滑油聘请职业经理人接班,而方太、世茂股份又是由子女接班。对家族企业异质性的研究,仅仅通过家族依赖于企业获得的情感价值这种笼统的研究视角来区别是不够的,本文以非经济目标的重要程度来刻画了家族间的目标差异,以技术性和量化工具来解释战略行为的不同。

其次,研究结论显示非经济目标更为看重的家族倾向于聘请“自家人”担任CEO,而不是“外人”。这是在委托-代理分析框架延伸出来的,“自家人”之所以相较于“外人”更受欢迎,不仅仅是基于血缘关系的信任降低了代理成本,而是因为“自家人”在实现家族的持续控制、关注家族成员情感需要实现家族和谐等非经济目标方面更胜一筹,使得雇佣“外人”时因为目标冲突导致的代理成本看起来更大。

再者,CEO人选不是一般意义上决定是否给予家族成员工作岗位,研究企业下一代经营接班人选更能敏感地反应出制度环境变化,以及企业结构、治理如何适应性变革去实现交易成本的下降和组织能力的提升。子承父业往往是新生代需要经历进入企业学习、权力分享和权力交接三个阶段(Stavrou, 1999),企业经营权直接交给职业经理人可能意味着家族内传承的中断,暗示控股家族传承意愿的缺失,“意欲放手”企业,因此CEO交给谁的决策关系重大。但是,本文不同于何轩等(2014) 将制度环境(感知)与家族企业接班之间所建立的直接关系。制度环境更应该属于被嵌入的经济和非经济背景(Polanyi, 1968; Granovetter, 1985)。政治联系是不利制度环境下实现产权保护的替代性非正式制度安排(冯天丽、井润田, 2009;于蔚等,2012),制度环境越差的地区尤为明显(余明桂、潘红波,2008)。本文的实证数据显示,企业主与各级政府官员的频繁互动获得政治联系,显著地弱化了家族非经济目标重要性与选聘经理人接管企业的负效应。这个数据意味着政治关联能够减免公权力滥用对企业的损害,还能够通过与官员的政治联系,以公权力起到避免职业经理人侵害家族权益的威慑作用。更有甚者,具有政商联盟关系的企业家需要职业经理人作为“白手套”一起合谋去损害其他利益相关者。

最后,本文的实践意义是,在当前很多民营企业一代领导人即将退出管理岗位选谁接班的时代背景下,接班人选的研究能够为一代创业者传“子”还是传“贤”提供决策建议。对于那些已经聘任职业经理人担任CEO的家族企业来说,家族对职业经理人的不满意,未必是企业业绩不好,而是职业经理人没有帮助实现控股家族极为重视的非经济目标,正如本文开篇引用霍氏(统一)集团总经理李嘉说的:职业经理人不仅要让老板满意,还要让其家族满意。有时,职业经理人对企业不满意离开公司,可能在于企业主委托其去做的工作有违于经理人所奉行价值创造的单一目标。

| [] | 陈德球、杨佳欣、董志勇, 2013, “家族控制, 职业化经营与公司治理效率——来自CEO变更的经验证据”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 55–67 页。 |

| [] | 陈家田, 2014, “上市家族企业CEO薪酬激励实证研究——基于双重委托代理视角”, 《管理评论》, 第 11 期, 第 159–168 页。 |

| [] | 陈文婷、王涛, 2016, “权力平等分配是否有利于家族代理效率提升——家族控制、内部股权集中度与代理效率研究”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 77–90 页。 |

| [] | 范博宏、俞欣, 2011, “企业家早作退出准备, 好于'永不言退'”, 《新财富》, 第 1 期, 第 84–86 页。 |

| [] | 韩朝华、陈凌、应丽芬, 2005, “传亲属还是聘专家:浙江家族企业接班问题考察”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 133–142 页。 |

| [] | 何轩、宋丽红、朱沆、李新春, 2014, “家族为何意欲放手?——制度环境感知、政治地位与中国家族企业主的传承意愿”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 90–101 页。 |

| [] | 贺小刚、燕琼琼、梅琳, 2011, “创始人离任中的权力交接模式与企业成长——基于我国上市公司的实证研究”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 98–108 页。 |

| [] | 李新春, 2003, “经理人市场失灵与家族企业治理”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 87–95 页。 |

| [] | 李新春、韩剑、李炜文, 2015, “传承还是另创领地?——家族企业二代继承的权威合法性建构”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 110–124 页。 |

| [] | 王琨、徐艳萍, 2015, “家族企业高管性质与薪酬研究”, 《南开管理评论, 第18卷》, 第 4 期, 第 15–25 页。 |

| [] | 王明琳、徐萌娜、王河森, 2014, “利他行为能够降低代理成本吗?——基于家族企业中亲缘利他行为的实证研究”, 《经济研究, 第49卷》, 第 3 期, 第 144–157 页。 |

| [] | 王明琳、陈凌, 2013, “代理人还是管家——基于双重嵌入视角的家族企业行为及绩效研究”, 《中山大学学报(社会科学版), 第53卷》, 第 2 期, 第 180–188 页。 |

| [] | 魏春燕、陈磊, 2015, “家族企业CEO更换过程中的利他主义行为——基于资产减值的研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 137–150 页。 |

| [] | 翁宵暐、王克明、吕长江, 2014, “家族成员参与管理对IPO抑价率的影响”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 156–166 页。 |

| [] | 吴炯, 2016, “家族企业剩余控制权传承的地位、时机与路径——基于海鑫、谢瑞麟和方太的多案例研究”, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 110–126 页。 |

| [] | 奚菁、罗洁婷、张珊珊、晋琳琳、魏新, 2017, “家族企业子女接班人身份构建研究”, 《管理学报》, 第 14 期, 第 8–20 页。 |

| [] | 徐细雄、刘星, 2012, “创始人权威, 控制权配置与家族企业治理转型——基于国美电器控制权之争的案例研究”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 139–148 页。 |

| [] | 许静静, 2015, “家族企业外聘CEO类型, 两权分离度与企业特质信息披露”, 《上海财经大学学报》, 第 6 期, 第 90–100 页。 |

| [] | 赵晶、张书博、祝丽敏, 2015, “传承人合法性对家族企业战略变革的影响”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 130–144 页。 |

| [] | 中国民营经济研究会家族企业委员会, 2015, 《中国家族企业传承报告2015》, 北京: 中信出版社. |

| [] | 朱建安, 2014, “家族企业如何不同?为何不同?——基于家族企业特殊性及异质性组织类型学分析”, 《学术评论》, 第 1 期, 第 46–54 页。 |

| [] | 朱建安、陈凌、吴炳德, 2016, “雇亲属还是聘专家:基于控股家族目标异质性的CEO聘任研究”, 《外国经济与管理, 第38卷》, 第 12 期, 第 3–18 页。 |

| [] | Anderson R. C., Duru A. and Reeb D. M., 2009, "Founders, Heirs, and Corporate Opacity in the United States". Journal of financial Economics, 92(2), 205–222. DOI:10.1016/j.jfineco.2008.04.006 |

| [] | Andres C., 2008, "Large Shareholders and Firm Performance-An Empirical Examination of Founding-family Ownership". Journal of Corporate Finance, 14(4), 431–445. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2008.05.003 |

| [] | Ang J. S., Cole R. A. and Lin J.W., 2000, "Agency Costs and Ownership Structure". The Journal of Finance, 55(1), 81–106. DOI:10.1111/0022-1082.00201 |

| [] | Ansari I. F., Goergen M. and Mira S., 2014, "The Determinants of the CEO Successor Choice in Family Firms". Journal of Corporate Finance, 28(1), 6–25. |

| [] | Bandiera O., Prat A., Guiso L. and Sadun R., 2015, "Matching Firms, Managers and Incentives". Journal of Labor Economics, 33(3), 623–681. DOI:10.1086/679672 |

| [] | Bandiera, Oriana Prat, A., Sadun, R., 2015, "Managing the Family Firm:Evidence from CEOs at Work", CEPR Discussion Paper No. DP10379. |

| [] | Block J.H., 2011, "How to Pay Nonfamily Managers in Large Family Firms:A Principal-Agent Model". Family Business Review, 24(1), 9–27. DOI:10.1177/0894486510394359 |

| [] | Cabrera-Suárez M. K., Déniz-Déniz M. and Martín-Santana J. D., 2014, "The Setting of Non-financial Goals in the Family Firm:The Influence of Family Climate and Identification". Journal of Family Business Strategy, 5(3), 289–299. DOI:10.1016/j.jfbs.2014.05.003 |

| [] | Cai H., Li H., Park A. and Zhou L., 2013, "Family Ties and Organizational Design:Evidence from Chinese Private Firms". Review of Economics and Statistics, 95(3), 850–867. DOI:10.1162/REST_a_00268 |

| [] | Chang S. J., Shim J., 2015, "When does Transitioning from Family to Professional Management Improve Firm Performance?". Strategic Management Journal, 36(9), 1297–1316. DOI:10.1002/smj.2289 |

| [] | Chrisman J., Chua J. and Sharma P., 1996, "A Review and Annotated Bibliography of Family Business Studies", Norwell: MA:Kluwer Academic Publishers. |

| [] | Chrisman J. J., Chua J. H., Pearson A. W. and Barnett T., 2012, "Family Involvement, Family Influence, and Family-centered Non-economic Goals in Small Firms". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 267–293. DOI:10.1111/etap.2012.36.issue-2 |

| [] | Chua J. H., Chrisman J. J. and Bergiel E. B., 2009, "An Agency Theoretic Analysis of the Professionalized Family Firm". Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 355–372. DOI:10.1111/etap.2009.33.issue-2 |

| [] | Chung C. N., Luo X. R., 2013, "Leadership Succession and Firm Performance in an Emerging Economy:Successor Origin, Relational Embeddedness, and Legitimacy". Strategic Management Journal, 34(3), 338–357. DOI:10.1002/smj.2013.34.issue-3 |

| [] | Cruz C. C., Gómez-Mejia L. R. and Becerra M., 2010, "Perceptions of Benevolence and the Design of Agency Contracts:CEO-TMT Relationships in Family Firms". Academy of Management Journal, 53(1), 69–89. DOI:10.5465/AMJ.2010.48036975 |

| [] | Massis A., Chua J. H. and Chrisman J. J., 2008, "Factors Preventing Intra-family Succession". Family Business Review, 21(2), 183–199. DOI:10.1111/j.1741-6248.2008.00118.x |

| [] | De Massis A., Kotlar J. and Chua J. H., 2014, "Ability and Willingness as Sufficiency Conditions for Family-Oriented Particularistic Behavior:Implications for Theory and Empirical Studies". Journal of Small Business Management, 52(2), 344–364. DOI:10.1111/jsbm.2014.52.issue-2 |

| [] | De Massis A., Sharma P., Chua J. and Chrisman J., 2012, "Family Business Studies:an Annotated Bibliography". Edward Elgar. |

| [] | Dou J., Zhang Z. and Su E., 2014, "Does Family Involvement Make Firms Donate More? Empirical Evidence from Chinese Private Firms". Family Business Review, 27(3), 259–274. DOI:10.1177/0894486514538449 |

| [] | Dunbar R. L. M., Schwalbach J., 2000, "Corporate Reputation and Performance in Germany". Corporate Reputation Review, 3(2), 115–123. DOI:10.1057/palgrave.crr.1540106 |

| [] | Dyer W. G., 1989, "Integrating Professional Management into a Family-owned Business". Family Business Review, 2(3), 221–235. DOI:10.1111/j.1741-6248.1989.00221.x |

| [] | Elliott E. S., Dweck C. S., 1988, "Goals:an Approach to Motivation and Achievement". Journal of Personality & Social Psychology, 54(1), 5–12. |

| [] | Fama E., Jensen M., 1983, "Seperation of Ownership and Control". Journal of Laws and Economics, 26(3), 301–325. |

| [] | Fombrun C. J., Riel C. V., 1997, "The Reputational Landscape". Corporate Reputation Review, 1(2), 5–13. DOI:10.1057/palgrave.crr.1540024 |

| [] | Gomez-Mejia L. R., Cruz C., Berrone P. and De Castro J., 2011, "The Bind that Ties:Socioemotional Wealth Preservation in Family Firms". The Academy of Management Annals, 5(1), 653–707. DOI:10.1080/19416520.2011.593320 |

| [] | Gómez-Mejía L. R., Haynes K. T., Núez-Nickel M., Jacobson K. J. L. and Moyano-Fuentes J., 2007, "Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms:Evidence from Spanish Olive Oil Mills". Administrative Science Quarterly, 52(1), 106–137. DOI:10.2189/asqu.52.1.106 |

| [] | Hoffman B. J., Woehr D. J., 2006, "A Quantitative Review of the Relationship between Person-organization Fit and Behavioral Outcomes". Journal of Vocational Behavior, 68(3), 389–399. DOI:10.1016/j.jvb.2005.08.003 |

| [] | Huybrechts J., Voordeckers W. and Lybaert N., 2013, "Entrepreneurial Risk Taking of Private Family Firms:The Influence of a Nonfamily CEO and the Moderating Effect of CEO Tenure". Family Business Review, 26(2), 161–179. DOI:10.1177/0894486512469252 |

| [] | Kellermanns F. W., Eddleston K. A. and Zellweger T. M., 2012, "Extending the Socioemotional Wealth Perspective:A Look at the Dark Side". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1175–1182. DOI:10.1111/j.1540-6520.2012.00544.x |

| [] | Kotlar J., De Massis A., 2013, "Goal Setting in Family Firms:Goal Diversity, Social Interactions, and Collective Commitment to Family Centered Goals". Entrepreneurship Theory and Practice, 37(6), 1263–1288. DOI:10.1111/etap.2013.37.issue-6 |

| [] | Lazear, E. P., Oyer, P., 2013, "Personnel Economics", In:The Handbook of Organizational Economics——R. Gibbons, J. Roberts, eds., Princeton University Press. |

| [] | Luo X. R., Chung C. N., 2012, "Filling or Abusing the Institutional Void? Ownership and Management Control of Public Family Businesses in an Emerging Market". Organization Science, 24(2), 591–613. |

| [] | Mehrotra V., Morck R., Shim J. and Wiwattanakantang Y., 2013, "Adoptive Expectations:Rising Sons in Japanese Family Firms". Journal of financial Economics, 108(3), 840–854. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.01.011 |

| [] | Miller D., Breton-Miller L., Minichilli A., Corbetta G. and Pittino D., 2014, "When do Non-family CEOs Outperform in Family Firms? Agency and Behavioural Agency Perspectives". Journal of Management Studies, 51(4), 547–572. DOI:10.1111/joms.2014.51.issue-4 |

| [] | Miller D., Minichilli A. and Corbetta G., 2013, "Is Family Leadership Always Beneficial?". Strategic Management Journal, 34(5), 553–571. DOI:10.1002/smj.2013.34.issue-5 |

| [] | Oyer, P., Schaefer, S., 2011, "Personnel Economics:Hiring and Incentives", In:Handbook of labor economics-O. Ashenfelter, D. Card, eds., Elsevier. |

| [] | Patel P. C., Cooper D., 2014, "Structural Power Equality between Family and Non-family TMT Members and the Performance of Family Firms". Academy of Management Journal, 57(6), 1624–1649. DOI:10.5465/amj.2012.0681 |

| [] | Pérez-González F., 2006, "Inherited Control and Firm Performance". American Economic Review, 96(5), 1559–1588. DOI:10.1257/aer.96.5.1559 |

| [] | Porta R., Lopez-de-Silanes F. and Shleifer A., 1999, "Corporate Ownership around the World". The Journal of Finance, 54(2), 471–517. DOI:10.1111/0022-1082.00115 |

| [] | Poza E. J., Alfred T. and Maheshwari A., 1997, "Stakeholder Perceptions of Culture and Management Practices in Family and Family Firms-A Preliminary Report". Family Business Review, 10(2), 135–155. DOI:10.1111/j.1741-6248.1997.00135.x |

| [] | Simsek Z., Veiga J. F., Lubatkin M. H. and Dino R. N., 2005, "Modeling the Multilevel Determinants of Top Management Team Behavioral Integration". Academy of Management Journal, 48(1), 69–84. DOI:10.5465/AMJ.2005.15993139 |

| [] | Stewart A., Hitt M. A., 2012, "Why can't a Family Business be More Like a Nonfamily Business? Modes of Professionalization in Family Firms". Family Business Review, 25(1), 58–86. DOI:10.1177/0894486511421665 |

| [] | Tervi M., 2008, "The Difference that CEOs Make:An Assignment Model Approach". The American Economic Review, 98(3), 642–668. DOI:10.1257/aer.98.3.642 |

| [] | Ward J. L., 1997, "Growing the Family Business:Special Challenges and Best Practices". Family Business Review, 10(4), 323–337. DOI:10.1111/j.1741-6248.1997.00323.x |

| [] | Zellweger T. M., Nason R. S., Nordqvist M. and Brush C.G., 2013, "Why do Family Firms Strive for Nonfinancial Goals? An Organizational Identity Perspective". Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 229–248. DOI:10.1111/etap.2013.37.issue-2 |

| [] | Hang Zhu, Chen Cao, 2013, "From Personal Relationship to Psychological Ownership:The Importance of Manager-Owner Relationship Closeness in Family Businesses". Management and Organization Review, 9(2), 295–318. DOI:10.1111/more.12001 |