长期以来, 对于全球价值链(Global Value Chains, GVC)的研究主要体现在贸易领域, 较多地基于发展中国家的贸易增加值展开, 探讨广大发展中国家如何摆脱"低端锁定"的国际分工格局(王直等, 2015)。遗憾的是, 如果仅仅关注贸易领域, 势必羁绊于生产领域(特别是在制造业部门)的要素禀赋和比较优势, 使得发展中国家难以改变对加工贸易的依赖, 难以改变自身在GVC低端的命运, 无缘核心创意、关键技术和重要渠道的参与和掌握; 换言之, 基于贸易领域的GVC研究能够"发现问题", 但是无力"解决问题"。面对上述逻辑困境, 笔者认为, 如果说目前GVC发展的意义在于将传统上以"制造"为中心的研究焦点扩展到以"创意→研发→试制→推广→制造"为代表的整条价值链, 从而"发现问题"的话, 那么可以预期, 出于"解决问题"的需要, 鉴于"创意→研发→试制→推广"等"前制造环节"的重要性, 未来GVC理论的发展必将聚焦于"前制造环节", 更加凸显利用研发类外资的重要性。具体地, 除通过进口贸易的手段获取"直接的"技术溢出、出口加工贸易手段获取"被动的"技术溢出以及常规出口贸易手段获取"间接的"逆向技术溢出以外, 东道国利用研发类外资是东道国融入全球研发分工体系的重要内容之一, 应该被予以重视; 而且相比传统的国际贸易手段, 通过利用研发类外资, 东道国能够更加直接和主动地获取相关技术和知识的技术溢出和逆向技术溢出。在此过程中, 一方面, 相比作为母国的发达国家, 发展中东道国作为一个整体(集团), 在全球研发分工上存在与母国(集团)的互补效应, 主要体现在承接来主要来自发达国家的离岸外包、向以发达国家为主的国家进行离岸逆向外包以及与以发达国家为主的国家进行离岸一体化研发; 另一方面, 由于东道国集团在利用研发类外资目标上的一致性和现状上的异质性, 东道国集团内部在利用研发类外资上彼此之间存在竞争效应, 主要体现为承接来主要来自发达国家跨国公司的在岸外包、向以发达国家跨国公司为主的跨国公司进行在岸逆向外包以及与以发达国家跨国公司为主的跨国公司进行在岸一体化研发(杨水利等, 2014; 郑飞虎、常磊, 2016)。在此背景下, 对于中国这样各省在招商引资、研发创新活动上有较高自主权的发展中大国而言, 上述互补效应和竞争效应的彼此交织使得我们无法先验地判断发展中国家(集团)利用研发类外资的整体效果。

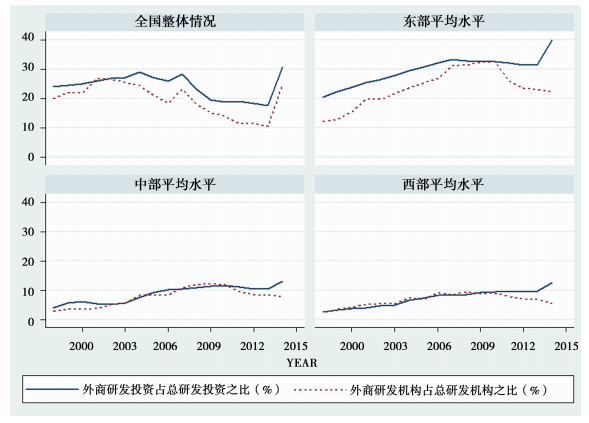

从中国利用研发类外资的历程来看, 相比改革开放、国际贸易和引进外资, 中国利用研发类外资起步较晚, 但是发展迅速。自1994年第一个外资研发投资中心("北邮-北电"研究开发中心)建立以来, 中国利用研发类外资的规模和速度与日俱增。期间, 虽然受2008年全球金融危机的影响, 在华研发类外资的整体规模一度有所减少, 但是伴随全球经济复苏以及中国经济的高速增长, 近年来在华外商研发投资的总量和外资研发中心的数量都在波动中呈现明显上升趋势, 见图 1。不难发现, 中国各地区在吸引研发类外资的进入上仍然有较大潜力。伴随在华外资研发中心数量和外商研发投资规模的迅速扩大, 越来越多的中国企业参与到国际化研发活动当中, 成为参与GVC的重要力量。在此基础上, 客观认识外商研发投资介入中国国家创新体系(National Innovation Systems, NIS)的程度, 全面评价其对中国市场创新绩效的影响, 对于实现中国开放式创新, 提升中国在GVC中的地位有重要现实意义。

|

图 1 各省市在华研发类外资发展情况(机构数与投资额) |

从理论研究来看, 由于利用研发类外资形式的多样性和效应的二重性, 无论从早期关注发展中东道国自身创新绩效是否提升的"抑制论"和"促进论"之争(近期的一个综述参见吉生保等, 2016)来看, 还是从近年反映发展中东道国在GVC中创新能力相对地位是否提升的"俘获论"还是"共生论"之争(刘志彪、张杰, 2007; 王玉燕等, 2014; 王直等, 2015; Liu, 2015)来看, 虽然相关研究结论难以统一, 但是都意味着基于东道国自身特征的利用研发类外资异质性现象会影响其市场创新绩效的提升。此外, 按照Antràs and Helpman(2004)关于全球外包的相关论述, 以创新活动为例, 发达国家只有在较高创新绩效的情况下才会选择将研发活动向发展中国家进行跨国外包和跨国垂直一体化, 而且发达国家创新绩效越高、越倾向于选择国际化参与程度较高的跨国垂直一体化方式; 相应地, 创新绩效落后的发展中国家在这一过程中能否承接好、利用好研发类外资, 在"与狼共舞"的过程中实现本土研发投资的"鸟枪换炮", 提升本土市场创新绩效, 具有重要的理论意义。

就研究内容来看, "抑制论"和"促进论"之争与"俘获论"和"共生论"之争有待融合。虽然两个领域的研究在出现时间上有先后, 但是从本质上讲, 两者分别属于对同一事物的"实证研究"和"规范研究", 关系密切。前者主要关注技术和知识的溢出及逆向溢出的作用途径和渠道, 较多地体现国际直接投资性质; 后者主要从进出口角度看待不同国家在GVC中的地位和作用, 较多地体现国际贸易特点。由于两者在研究内容上存在较大差异, 总体来看, 目前将两者融合的研究不多(王玉燕等, 2014; Liu, 2015), 尚停留在研究思路融合的初步阶段。基于中国省际异质性发展的实际, 立足于"抑制论"/"促进论"与"俘获论"/"共生论"的融合, 本文对该领域研究的拓展和丰富在于:第一, 借鉴反映参与者之间互惠、亲密程度的"关系嵌入"思想(Rindfleisch and Moorman, 2001; 吉生保、王晓珍, 2016), 参考"结构嵌入"的相关思路(Gulati and Gargiulo, 1999; Hallin et al., 2011), 基于"投入/产出"角度筛选若干具有代表性的、能反映在华外资研发活动基本情况的相对指标, 构建反映研发类外资介入中国NIS的"外资研发嵌入指数"; 第二, 借鉴Beenstock and Felsenstein(2010)、高远东、花拥军(2011)的面板协整分析与面板误差修正模型思路, 将"抑制论"和"促进论"的争论折衷纳入反映变量之间短期/长期关系的分析当中, 将二元式的"抑制/促进"之争就成四象限式的"短期抑制/短期促进/长期抑制/长期促进"之争, 经过两两组合, 分别将"短期抑制/长期抑制; 短期抑制/长期促进; 短期促进/长期抑制; 短期促进/长期促进"四种情况命名为"引狼入室型; 良药苦口型; 糖衣炮弹型; 雪中送炭型", 以此对接属于规范研究层面的"俘获论"和"共生论", 使其更加形象化和深入化, 有利于进一步认清研发类外资对中国市场创新绩效提升的作用。

就研究方法来看, 基于时间序列发展而来的长期和短期分析方法有必要结合使用(Bottazzi and Peri, 2007; 高远东、花拥军, 2011)。一方面, 鉴于中国各地在利用研发类外资方式上的异质性(离岸vs.在岸, 外包vs.一体化, 承接vs.转移)和水平上差异性, 利用研发类外资对中国市场创新绩效的影响也必然具有多面性特征, 利用静态面板数据研究方法得到的结果可能会存在片面性, 需要全面考察以得到可信的结论; 另一方面, 考虑到东道国利用不同研发类外资方式的长短期特征, 为协调各地利用研发类外资的方式和水平, 不仅需要关注东道国利用研发类外资与东道国市场创新绩效之间的长期均衡关系, 还有必要进一步认识利用东道国研发类外资的短期冲击对东道国市场创新绩效的短期影响。

就研究结论来看, 正是因为"抑制论"和"促进论"之争与"俘获论"和"共生论"之争融合不够, 使得两个研究领域的相关研究结论难以彼此参考, 甚至自相矛盾。就"抑制论"和"促进论"之争来看, 如果将"双刃剑论"视为"促进论"和"抑制论"的某种杂合体(hybrid), 目前的研究尚没有得到一致性的结论(吉生保等, 2016); 总体而言, 无论从理论层面还是从实证层面来看, 倾向基于跨国研发要素流动发展而来的"促进论"的研究成果相对较多, 而支持基于寡占反应理论和市场竞争理论的"抑制论"研究主要集中在理论分析层面, 相对较少。有趣的是, 就"俘获论"还是"共生论"之争来看, 倾向基于跨国商品流动发展而来的"共生论"的研究集中在理论分析层面、成果相对较少, 而支持基于"中心—外围"理论和国际分工理论的"俘获论"的研究在理论和实践层面都有、成果相对较多。上述现象表明, 无论是"抑制论"和"促进论"之争还是"俘获论"和"共生论"之争, 都不足以准确刻画外资研发嵌入对东道国市场创新绩效的影响, 需要彼此融合对方; 换言之, "抑制论"不一定意味着"俘获论", "促进论"也未必是"共生论"。上述非线性研究思路的一个重要来源是王玉燕等(2014)对GVC嵌入推动东道国技术进步的研究, 文章认为, 由于发展中国家在参与全球价值链的初级阶段和高级阶段分别存在溢出效应和抑制效应, 在GVC嵌入的不同阶段, 两种效应此消彼长, 使得GVC嵌入与技术进步呈倒U型关系。然而, 该文研究有一个隐含的前提, 发展中国家在GVC中"无所作为", 完全听命于发达国家, 是国际生产分工的被动接受者; 显然, 上述先验性假定对于目前大量进行在岸研发外包的中国而言不太适用。

就研究视角来看, 中国省域层面的研究具有可操作性和代表性。首先, 虽然从行业层面研究研发类外资介入NIS的情况最为理想和直接, 但是囿于国内行业层面利用研发类外资数据所限, 只能将研究集中在若干高技术产业领域, 无法涵盖服务业和传统制造业部门利用研发类外资的情况; 其次, 对于该问题的国别层面研究虽然具有普遍性意义, 但是囿于国际层面利用研发类外资数据所限, 国别研发类数据较多地借助国际贸易的途径进行某种"加权", 先验性地限制了技术溢出和逆向溢出的途径; 最后, 虽然中国具有典型的"条块分割"特征, 但是从地区和行业层面来看, 就行政级别和资源配置能力而言, 由于各个行业协会不仅权力松散而且受商务部、科技部等诸多部委的多头领导, 掣肘较多, 相比之下, 各省级政府不仅权力集中而且直接听命国务院, 行业"条条"的力量明显弱于地区"块块", 使得地区层面的研究更加具有政策建议上的指导意义。另外, 虽然中国是一个典型的发展中国家, 但是有自身的独特性, 特别是在国际投资领域, 基于其它发展中国家得到的一般性结论往往不适合中国(Liu, 2015), 有必要单独对中国进行经验研究, 而且鉴于中国各省在经济发展过程中的明显异质性和高度自主性, 中国可以类比为一个发展中国家集团, 这也使得相关国别研究的文献在方法和分析上可以为本研究提供借鉴。

本文结构安排如下:第一部分介绍了引入"外资研发嵌入"概念的必要性, 构建了外资研发嵌入与东道国市场创新绩效提升之间的理论关系; 第二部分给出了外资研发嵌入及市场创新绩效的量化考察; 第三部分全面考察了外资研发嵌入对市场创新绩效的长短期影响作用, 包括对全国及各区域使用考虑内生性影响的回归模型得到的相关结论进行分析, 以及相关稳健性检验; 最后给出了文章的研究结论和政策建议。

二、理论模型框架在利用研发类外资的测度上, 近期的文献仍然较多地使用Coe and Helpman(1995)所建议的加权方法(Coe et al., 2009; Bengoa et al., 2017)。该方法将与东道国有贸易往来的国家(特别是国外发达国家)的研发(Research and Development, R & D)资本存量按照东道国进口比例进行加权处理, 在思路上简洁明了、操作上简单易行。然而, 该方法不仅默认国际R & D溢出只能通过国际贸易的方式离岸进行, 而且有意无意忽视了包括R & D跨国一体化在内的各种在岸利用研发类外资方式, 更没有关注近些年在理论和实务界逐渐兴起的在岸逆向外包(郑飞虎、常磊, 2016)。换言之, 由于中国作为发展中大国, 不仅利用研发类外资形式多样, 而且新的利用方式不断涌现, 所以企图以穷尽利用研发类外资方式的思路来刻画研发类外资介入中国NIS的方法除了工作量琐碎以外, 难免挂一漏万, 而且必然存在时滞性。对此, 本文采用"透过现象抓本质"的思路, 不纠结于研发类外资介入中国NIS的具体形式, 而是直接关注其在东道国研发活动实体层面的"嵌入"情况。相比之下, 该方法不仅能够较为客观、全面地反映外资在华R & D活动投入/产出各方面情况以及中国利用研发类外资的整体情况, 还可以体现中国承接和发包各种在岸R & D活动的情况, 回避了对于具体溢出路径的纠结和依赖。正式地, 在管理学、经济学等交叉学科中, "嵌入"通常用时间、频率等"强度"概念来衡量(Johns and Demarche, 1951; 吉生保、王晓珍, 2016; 王建华、卓雅玲, 2016)。在此基础上, 崔新健最早在2007年明确提出"外资研发嵌入"这一概念(崔新健等, 2007); 借鉴崔新健等(2007)以及陈学光等(2010)的相关研究, 本文的外资研发嵌入主要指从事技术创新的外资研发机构在中国内地进行研发和知识获取等相关活动, 从而渗透到NIS的现象。显然, 外资研发所形成的创新氛围及其产生的竞争、示范等效应会影响本土企业的研发投入决策, 从而也会影响东道国本土企业的产品创新绩效(希尔, 2013; 吉生保等, 2016)。

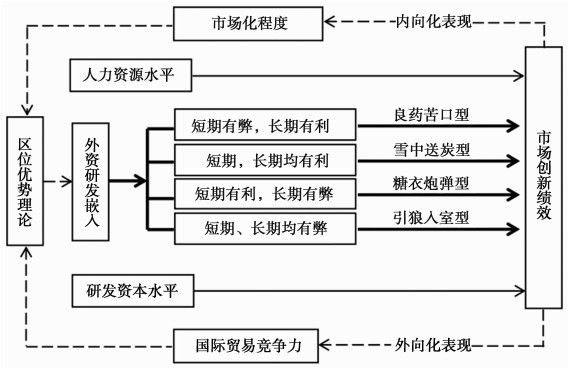

基于国际商务实践经验, 参考Granovetter(1985)、崔新健等(2007)、希尔(2013)以及吉生保、王晓珍(2016)的相关研究, 外资研发嵌入对于东道国市场创新绩效的影响可以分为实体经济层面的直接影响和虚拟经济层面的间接影响; 前者类似"美国模式", 后者接近"日本模式"。"美国模式"指基于新古典生产函数, 将外资研发嵌入作为特殊的"投入要素", 考察其对市场创新绩效产生的直接影响, 其主要着眼于当前研发合同的执行, 即执行研发合同所需的除研发资本和研发人员以外的非基本研发投入要素(如市场信息)对市场创新绩效产生的直接和即期影响; 不同于直接影响, "日本模式"放眼于长远, 认为利用研发类外资可以促进东道国研发人员科研思路和理念的及时更新, 包括营造良好的研发氛围以及改善科研管理环境, 进而使研发人员和研发资本在研发活动中能够更和谐、高效地结合, 这种影响是间接和长期的。这样, 基于"关系嵌入"和"结构嵌入"内容, 外资研发嵌入指标可以较为全面地刻画技术因素在市场创新绩效提升中的本质作用。正式地, 本文将外资研发嵌入给东道国市场创新绩效提升带来的影响分为四类:雪中送炭型, 即无论从长期还是短期来看都有利于东道国市场创新绩效提升; 良药苦口型, 从短期来看不利于东道国市场创新绩效提升, 但从长期来有利于东道国市场创新绩效提升; 糖衣炮弹型, 短期来看有利于东道国市场创新绩效提升, 但从长期来看可能会使东道国的创新资源出现"挤出效应", 从而不利于东道国市场创新绩效提升; 引狼入室型, 无论长期还是短期来看, 都不利于东道国市场创新绩效提升。

除技术投入以外, 新古典理论非常强调劳动投入和资本投入两个主要要素对产出的影响。考虑到包括研发经费和科技人员在内的技术创新资源投入是企业创新产出的重要源泉(希尔, 2013; 韦倩等, 2014; 吉生保、王晓珍, 2016), 有必要将研发活动中的人力资源水平及研发资本投入作为劳动和资本的横量指标纳入中国市场创新绩效的影响模型中。

此外, 寡占反应理论显示, 东道国市场创新绩效提升能够增强东道国在国际竞争中的战略地位, 提升其国际生产分工地位, 进而增强国际贸易竞争力, 有助于提升东道国的外资研发嵌入水平(Hallin et al., 2011; 希尔, 2013)。而新增长理论显示, 东道国市场创新绩效提升可以促进东道国技术水平和技术结构的变化, "倒逼"东道国以契约执行质量为代表的市场化进程, 在促进东道国经济增长的同时吸引更大规模的外商研发投资落户东道国, 从而提升东道国的外资研发嵌入水平(Anwar and Sun, 2013; 卢潇潇等, 2016)。因此, 我们怀疑外资研发嵌入与市场创新绩效提升之间存在内生性; 相应地, 在研究中纳入国际贸易竞争力和市场化进程分别刻画区位优势理论在吸引外资研发嵌入时的内外向表现。

综合外资研发嵌入相关逻辑、新古典经济学生产理论和跨国研发投资寡占反应理论, 可以得到外资研发嵌入对东道国市场创新绩效影响的理论关系, 如图 2所示。不难发现, 上述三项内容问题所阐述的各主体之间关系分别由图 2中的粗实线箭头、细实线箭头和虚线箭头表示。

|

图 2 外资研发嵌入与市场创新绩效的理论关系 |

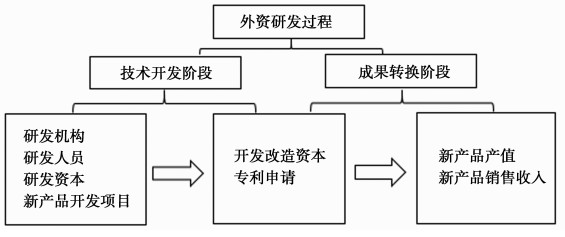

具体地, 综合考虑"关系嵌入"和"结构嵌入", 基于产业链分析视角, 借鉴Engel and Del-Palacio(2011)对于以色列和美国硅谷关于创新集群的典型特征分析和王俊松(2015)对于中国城市层面创新能力的"内外资联系的相关性多样化"研究结论, 本文从技术开发和成果转化两个阶段来考察整个研发过程(Granovetter, 1985; 吉生保、王晓珍, 2016), 因此本文的外资研发嵌入指标体系包括研发机构嵌入指标、研发人员嵌入指标、研发资本嵌入指标、新产品开发项目嵌入指标、开发改造资本嵌入指标、专利申请嵌入指标、新产品产值嵌入指标和新产品销售收入嵌入8项细分指标, 如图 3所示。不难发现, 就创新能力的指标构建而言, 相比王俊松(2015)围绕"研发结果"对"研发支出"和"专利授权"的权衡, 本文的指标体系更加侧重"研发过程"。

|

图 3 外资研发流程图 |

以研发机构嵌入指标为例, 本文用规模以上外资工业企业研发机构与全国规模以上工业企业研发机构之比进行刻画, 见公式(1), 其他指标构建类似。

研发机构嵌入=规模以上外资工业企业研发机构数量/全国规模以上工业企业研发机构数量

| $ \in \left[ {0, 1} \right]$ | (1) |

不难发现, 上述细分指标取值越大表明嵌入程度越高。对于外资研发资本嵌入及外资开发改造资本嵌入, 需要采用永续盘存法计算各省内外资研发资本存量。本文利用朱有为和徐康宁(2006)设计的"研发价格指数"对研发内部经费支出及开发改造支出进行平减; 设定1997年为基期, 当年投资额除以10%作为基期资本存量, 年折旧率设定为9.6%(张军, 2004)。

囿于数据可得性, 本文剔除利用研发类外资较少的西藏、青海、海南、新疆4个省份, 选取我国27个省份为研究对象; 鉴于1994-1997年间我国吸引研发类外资尚属起步阶段、波动较大, 本文以1998-2014年为研究跨度, 以吸引研发类外资最为明显的工业企业为研究对象, 涵盖亚洲金融危机以来的中国入世及2008年全球经济危机等重要时点, 代表性较强。数据主要来自《中国科技统计年鉴(1998-2015)》、《中国统计年鉴(1998-2015)》、《工业企业科技活动统计年鉴(2006-2015)》及各省统计年鉴(1999-2015)。

表 1主体部分给出了外资研发嵌入各细分指标的描述统计。可以发现, 外资研发嵌入各细分指标的均值都在0.07-0.25之间, 总体水平不高且省际差异较大; 意味着8个外资研发嵌入因子彼此之间信息过于分散, 难以反映外资研发嵌入的整体信息, 有必要采取数据降维法, 以有限的信息损失为代价, 来使本文关注的外资研发嵌入信息更加明晰化。

| 表 1 外资研发嵌入各细分指标描述统计 |

正式地, 鉴于Bartlett球度检验得到的P值为0.000, 表明8个外资研发嵌入细分指标存在高度共线性, 有必要对其进行降维。进一步, 8项细分指标的Cronbach Alpha值为0.96, 大于社会科学研究中0.7的通常要求, 可以尝试利用主成分分析法对上述指标作进一步处理; 表 2给出的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)和SMC(Squared Multiple Correlation)检验结果显示, 外资研发嵌入的8项细分指标可以进行主成分分析。鉴于第一主成分对应的特征值是6.623, 可以解释所有嵌入信息的82.79%, 对应的特征向量是(0.365, 0.375, 0.328, 0.366, 0.332, 0.356, 0.355, 0.350)T; 相比之下, 第二特征值只能解释所有嵌入信息的7.27%, 对应的特征值只有0.541, 很不理想。因此, 我们提取8个细分指标的第一公因子, 将其单位化之后命名为外资研发嵌入指数, 见表 1最后一行。

| 表 2 主成分分析的统计检验 |

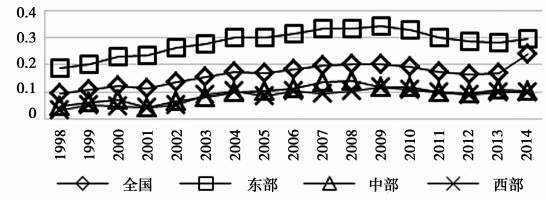

图 4给出了中国的外资研发嵌入情况。全国来看, 我国外资研发嵌入指数均值为0.16, 整体水平不高; 分区域来看, 东部外资研发嵌入水平明显高于中西部地区, 但近6年略呈下降趋势; 中西部省份外资研发嵌入水平虽然有所增长, 但是仍低于全国平均水平。进一步, 在结束6年的入世"过渡期"以后, 随着我国制造业行业大幅度降低关税乃至完全开放市场, 从2006年开始, 各区域外资研发嵌入水平均有强势增长; 2008年爆发的全球经济危机只是暂时地抑制了这一增长趋势。

|

图 4 外资研发嵌入指数(1998-2014年) |

在诸多绩效测度方法中, 非参数数据包络分析(DEA)方法能够方便地处理多输出生产过程, 得出的DEA有效为真正的技术有效; 鉴于其上述优势, 本文利用DEA方法测度我国省际市场创新绩效。具体地, 将各省看作一个决策单元, 将各决策单元市场创新活动概念化为"投入/产出"技术, 运用Färe et al.(1994)改造的DEA方法来构造我国各省不同时期的市场创新活动前沿面, 把每一个决策单元的市场创新活动与前沿面进行比较, 从而得到市场创新绩效的测度。

在DEA方法中, Malmquist指数可以客观衡量技术效率变动、技术变动与全要素生产率之间的关系。原理如下:

| $ {M_0}\left( {{x_t},{y_t},{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right) = {\left[ {\frac{{D_0^{t + 1}\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}{{D_0^{t + 1}\left( {{x_t},{y_t}} \right)}} \times \frac{{D_0^t\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}{{D_0^t\left( {{x_t},{y_t}} \right)}}} \right]^{1/2}} $ |

通过Färe et al.(1994)的研究, 上述公式可以进一步变换为:

| $ {M_{{\rm{t}},t + 1}} = \frac{{D_{t + 1}^u\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}{{D_t^u\left( {{x_t},{y_t}} \right)}} \times \left[ {\frac{{D_t^u\left( {{x_t},{y_t}} \right)}}{{D_{t + 1}^c\left( {{x_t},{y_t}} \right)}}/\frac{{D_{t + 1}^u\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}{{D_t^u\left( {{x_t},{y_t}} \right)}}} \right] \times {\left[ {\frac{{D_t^c\left( {{x_t},{y_t}} \right)}}{{D_{t + 1}^c\left( {{x_t},{y_t}} \right)}} \times \frac{{D_t^c\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}{{D_{t + 1}^c\left( {{x_{t + 1}},{y_{t + 1}}} \right)}}} \right]^{1/2}} $ |

即Malmquist指数Mt, t+1=纯技术效率变化×规模效率变化×技术水平变化。上述要素均以1为分界点。以本文中的Mt, t+1为例, 当其大于1时, 表明市场创新绩效提升; 反之, 意味着市场创新绩效下降。

考虑到市场创新绩效的测度需要, 本文选择样本区间提前一年的投入数据, 即1997年-2014年。数据主要来自《工业企业科技活动统计资料(2005-2015)》, 《中国统计年鉴(1998-2015)》, 各地方统计年鉴(1998-2015) 及中经网和资讯行数据库网; 相关说明见表 3。

| 表 3 各变量的相关说明 |

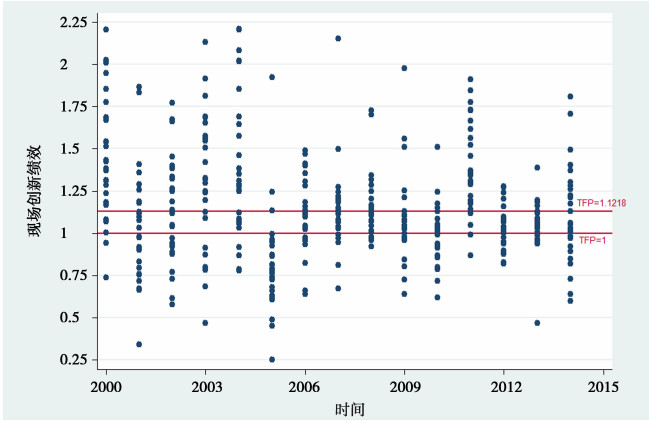

在研究技术创新活动时, 国内学者一般选取研发投入经费和研发人员作为技术创新的投入指标(史修松等, 2009)。鉴于研发活动在市场创新活动中的重要性(章文光等, 2014), 本文主要选取研发资本存量、开发改造资本存量、研发人员三个指标作为市场创新活动的投入, 其中研发资本存量与开发改造资本存量的计算与外资研发嵌入指数测算中对应指标的计算方法相同。考虑到创新活动产出兼有收益性与竞争性特点, 出于严谨性考虑, 本文选取专利申请数量、专利授权数量、新产品产值三个指标衡量市场创新活动的产出。利用前文介绍的DEA-Malmquist方法, 计算样本期间内中国27个省市的市场创新绩效, 结果见图 5。

|

图 5 中国省际市场创新绩效散点图(2000-2014年) |

图 5所示, 2000年以来, 中国市场创新绩效平均水平为1.122, 且多数省份市场创新绩效大于1, 表明新世纪以来中国省际市场创新绩效不断提高。此外, 相比之前较大的省际市场创新绩效差异, 近年来我国多省际市场创新绩效呈现收敛态势, 表明我国省际市场创新绩效开始趋于稳定, 更加有利于持续创新与和谐创新。

四、实证分析 (一) 基准研究首先采用LLC检验、IPS检验、Fisher-ADF检验及Fisher-PP检验四种常用的面板数据单位根检验法对相关变量进行检验, 结果显示上述变量都是I(1) 过程。同时对被解释变量与解释变量之间是否存在协整关系进行Kao检验, 检验值在1%水平上拒绝了"不存在协整关系"的原假设, 表明被解释变量和解释变量之间存在协整关系。

由于合成了时间和横截面维度, 面板数据的检验势大大增加。利用面板协整工具回归估计模型(2) 时, 通常采用传统普通最小二乘法(OLS, 包括固定效应模型、随机效应模型和混和模型)、全局修正的普通最小二乘法(FMOLS)和动态普通最小二乘法(DOLS)。相比OLS和FMOLS, Kao and Chiang(1999)认为DOLS估计结果不受有限样本偏差的影响; 结合可能存在的内生性问题, 本文同时采用DOLS及两阶段最小二乘法(2SLS)方法进行估计。在工具变量选择上, 参考图 2中理论框架分析相关内容, DOLS选择外资研发嵌入的一阶滞后, 2SLS选择一阶滞后的市场化进程和国际贸易竞争力, 得到全国以及分区域的回归结果, 见表 4。就长期影响来看, 以全国为例, D-M检验在1%显著性水平上拒绝原假设, 表明外资研发嵌入与市场创新绩效之间存在显著的内生性。进一步, K-P秩和LM统计量均在1%水平上拒绝原假设, 表明图 2中以市场化进程和国际贸易竞争力作为工具变量通过了实证检验, 是合理的。C-D Wald F统计量为27.41, 且2SLS估计系数偏差不超过OLS估计偏差10%的临界值为19.93, 拒绝工具变量差超过10%的假设, 表明工具变量与内生变量有较强的相关性; 同时, Hansen J统计量对应的P值为0.783, 明显大于0.1, 表明工具变量是外生的。因此以市场化进程和国际贸易竞争力作为工具变量进行回归效果较好, 模型设定是可靠的。

| $\ln {\rm{TF}}{{\rm{P}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ = }}{{\rm{\alpha }}_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{{\rm{\alpha }}_{\rm{1}}}{\rm{ \times lnFR}}{{\rm{D}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + }}{{\rm{\alpha }}_{\rm{2}}}{\rm{ \times lnED}}{{\rm{U}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + }}{{\rm{\alpha }}_3} \times \ln {\rm{Z}}{{\rm{B}}_{{\rm{it}}}} + {{\rm{\varepsilon }}_{{\rm{it}}}}$ | (2) |

| 表 4 外资研发嵌入对市场创新绩效的影响 |

就短期影响来看, 由于DOLS估计结果与2SLS估计结果基本一致, 限于篇幅, 这里报告基于DOLS估计的面板误差修正模型结果, 基于2SLS估计的面板误差修正模型结果备索。

长期效应来看:(1) 以2SLS结果为例, 外资研发嵌入在全国、东部、中部及西部地区的弹性系数分别为0.914、0.670、0.673、0.557, 且至少在10%的水平上通过显著性检验, 表明外资研发嵌入对市场创新绩效有显著的积极影响, 且由东向西依次递减, 这与东部地区较高的外资研发嵌入水平有密切联系。(2) 相比外资研发嵌入, 东道国劳动力受教育水平对市场创新绩效的影响更为突出, 印证了人力资源水平在市场创新中的重要作用; 尽管中部地区劳动力受教育水平对市场创新绩效的影响为负, 但其并未通过至少10%水平的显著性检验。(3) 研发资本存量对市场创新绩效的影响仅在东部地区为正, 从全国、中部和西部来看, 研发资本存量对市场创新绩效的影响显著为负; 换言之, 除东部地区外, 研发资本投入或许能促进市场创新活动产出的增加, 但是显著地抑制了市场创新绩效的提升; 进一步, 研发人员和研发资本对市场创新绩效提升产生了截然不同的影响, 前者显著为正, 后者显著为负。

短期效应来看, 与长期效应类似, 外资研发嵌入对市场创新绩效的短期冲击显著(中部地区除外), 完全可以成为政府监控市场创新活动的一项重要调控宏观手段。相比外资研发嵌入和研发资本, 研发人员依然保持对市场创新绩效提升的绝对优势, 说明在长期内加强本土研发人员的受教育水平、在短期内激活本土研发人员的流动机制对于市场创新绩效提升很有必要。与此相反, 对于研发资本, 在长期内要注重调结构而不是增数量, 在短期内则要加强计划性和监管性, 减少研发资本支出的随意性对于市场创新绩效的负面影响。

(二) 稳健性检验考虑到非参数DEA结果对敏感数据依赖性强的弊端, 有必要采用参数方法重新测度市场创新绩效, 进而验证本文上述结论的稳健性。在参数方法家族中, "索洛余值"方法产生较早、影响较广, 旨在将经济增长中无法用资本和劳动力加以说明的"余值"部分定义为技术进步率; 遗憾的是, 和前面DEA方法一样, 索洛余值法虽然可以很好地刻画全要素生产率(Total Factor Productivity, TFP)的变动情况, 但是仍然无法给出可供直接比较的各地TFP的情况。对此, 本文采用Inklaar and Timmer(2013)、Feenstra et al.(2015)和Bengoa et al.(2017)等学者所推荐和使用的方法测度中国各省的可比TFP, 进行稳健性检验。该方法源自索洛余值法, 但是在基年TFP的计算上采用如下思路:

| ${\mathop{\rm l}\nolimits} {\rm{nQ}}_{{\rm{ij}}}^{\rm{T}}{\rm{ = 1/2}}\left( {{{\rm{a}}_{\rm{i}}}{\rm{ + }}{{\rm{a}}_{\rm{j}}}} \right){\rm{ \times ln}}\left( {{{\rm{K}}_{\rm{i}}}{\rm{/}}{{\rm{K}}_{\rm{j}}}} \right){\rm{ + }}\left[ {{\rm{1 - 1/2}}\left( {{{\rm{a}}_{\rm{i}}}{\rm{ + }}{{\rm{a}}_{\rm{j}}}} \right)} \right]{\rm{ \times ln}}\left( {{{\rm{L}}_{\rm{i}}}{\rm{/}}{{\rm{L}}_{\rm{j}}}} \right)$ | (3) |

其中K为物质资本存量(以1997年为基期, 采用永续盘存法计算而得), L为工业企业从业人员平均数, T表示年份, i表示特定省份(市), i=1, 2, 3, …, 27, j表示全国整体情况。a是资本的产出弹性。对于a的获得, 主要有分配份额法、经验确定法和回归分析法三种估算方法; 考虑到有限的截面省份的数量, 按照Feenstra et al.(2015)的建议, 本模型放弃基于柯布道格拉斯(C-D)生产函数的参数估计方法, 转而采用各地GDP中没有被劳动力得到的那一部分占GDP的相对比例进行刻画, 以得到各省份不同年份的a。得到各省份GDP的"相对成本"Q之后, 跨省份可比的TFP测量值可以定义为:

| ${\rm{CTF}}{{\rm{P}}_{{\rm{ij}}}}{\rm{ = }}\left( {{\rm{GD}}{{\rm{P}}_{{\rm{iT}}}}{\rm{/GD}}{{\rm{P}}_{{\rm{jT}}}}} \right){\rm{/Q}}_{{\rm{ij}}}^{\rm{T}}$ | (4) |

其中GDP为各地区实际GDP。使用数据主要来自《中国统计年鉴(1999-2015)》, 《中国工业统计年鉴(1998-2015)》和各省统计年鉴(1998-2015)。基于同样的工具变量选取方法和回归方法, 这一部分仍然采用DOLS和2SLS模型按照公式(2) 依次考察外资研发嵌入对市场创新绩效的影响, 结果见表 5。

| 表 5 外资研发嵌入对市场创新绩效:稳健性检验 |

对比表 4可以发现:(1) 长期来看, 外资研发嵌入对中国市场创新绩效仍然有显著的促进作用, 只是除东部地区外, 外资研发嵌入在全国、中部及西部地区的弹性系数均有所下降, 说明由于中西部地区市场创新绩效的"先天不足", 外资研发嵌入对市场创新绩效绝对水平的提升要慢于对市场创新绩效相对水平的提升; (2) 短期来看, 相比基准研究, 外资研发嵌入的短期冲击对市场创新绩效提升有显著的刺激作用, 且在作用强度上没有发生太大变化; (3) 无论从长期还是短期来看, 本国研发资本所体现的资本管理"短板问题"依旧突出, 是造成市场创新绩效提升长期迟滞乃至短期倒退的重要原因, 有必要加强政府引导及监督管理, 从而降低资本投入对市场创新绩效的不利冲击; 相比之下, 无论从长期还是短期来看, 以劳动力受教育水平反映的人力资本对市场创新绩效提升有理想的促进和刺激作用。

五、研究结论与政策建议在构建外资研发嵌入与东道国市场创新绩效逻辑关系框架基础上, 基于中国27个省市1998-2014年的经验证据, 测算了各省外资研发嵌入水平和市场创新绩效, 分别利用DOLS和2SLS模型综合考察了外资研发嵌入对中国市场创新绩效的长期和短期影响, 又采用Inklaar and Timmer(2013)以及Feenstra et al.(2015)建议的省域可比TFP对上述模型结论的可靠性进行了稳健性检验。研究发现:(1) 从全国范围来看, 无论从短期还是长期来看, 外资研发嵌入显著地刺激和促进了中国市场创新绩效的提升, 意味着外资研发嵌入对于现阶段中国市场创新绩效的提升功不可没。(2) 无论从短期还是长期来看, 东部地区外资研发嵌入会显著地刺激和促进市场创新绩效的提升, 而且刺激强度和促进作用都明显高于全国平均水平, 表明东部地区不仅集聚了全国大部分的外资研发活动, 而且初步形成了"1+1>2"的示范效应, 是中西部地区乃至全国值得研究的成功案例。(3) 中部地区外资研发嵌入情况形势严峻, 虽然在长期内外资研发嵌入显著地促进了市场创新绩效提升, 但从短期来看, 外资研发嵌入对市场创新绩效提升的刺激作用不仅强度偏弱, 而且稳健性较差, 这与中部地区大力发展装备制造业并以制造业带动服务业, 研发投入具有明显的重型化工业结构特征有关(成力为、戴小勇, 2012), 需要引起相关企业和当局的重视。(4) 西部地区外资研发嵌入情况同样不容乐观, 不同于中部地区存在问题的"显性化", 虽然无论在短期还是长期来看, 外资研发嵌入显著地刺激和促进了市场创新绩效提升, 但从只有短期的刺激作用稍强于全国平均水平, 长期的促进作用明显低于全国平均水平(特别是就可比TFP而言), 意味着若无政府等外部干预, 西部地区虽然会因外资研发嵌入而改善自身的市场创新绩效, 但是同时也会拉大其与东部地区乃至全国水平的差距。

基于上述研究结论, 为了更好地发挥中国省际区位优势引导外资研发投资以提升市场创新绩效, 进一步完善中国国家创新体系, 本文提出如下政策建议:(1) 深化对于外资研发嵌入指数的理论认识。鉴于利用研发类外资涉及多维系统, 科学编制外资研发嵌入指标体系, 客观测度外资研发嵌入水平对于进一步评价各地区利用研发类外资的性质至关重要。(2) 全面认识外资研发嵌入对于中国市场创新绩效的促进作用。建议各省和区域从长期影响与短期影响相结合的思路全方位看待外资研发嵌入对市场创新绩效的影响, 实现基于市场创新绩效提升的省际、跨区域外资研发嵌入"优势互补"或者"强强联合"。具体来说, 东中部地区的外资研发嵌入合作应该立足于两者"长期影响"之间的强强联合, 东西部地区的外资研发嵌入合作应该立足于东部"短期影响"与西部"长期影响"之间的优势互补, 中西部地区的外资研发嵌入合作应该立足于两者"长期影响"之间的优势互补。需要注意的是, 相比东西部地区外资研发嵌入的优势互补, 中西部地区外资研发嵌入的优势互补面临短板较多、困难较大, 需要各级政府的政策配套和支持。(3) 以外资研发嵌入为切入点, 加强各级政府对研发资本的监管, 减少不确定性和随意性; 进一步, 在研发资本作为市场创新绩效"问题所在"的背景下, 不同于来自企业的研发资本, 源自政府的研发资本完全可以成为各级政府宏观调控外资研发嵌入的政策工具。

| [] | 成力为、戴小勇, 2012, 《研发投入分布特征与研发投资强度影响因素的分析——基于我国30万个工业企业面板数据》, 《中国软科学》, 第 8 期, 第 152–165 页。 |

| [] | 陈学光、俞红、樊利钧, 2010, 《研发团队海外嵌入特征、知识搜索与创新绩效——基于浙江高新技术企业的实证研究》, 《科学学研究》, 第 1 期, 第 151–160 页。 |

| [] | 崔新健、王生辉、柴庆春, 2007, 《基于国家创新体系的外资研发中心研究框架》, 《中国科技论坛》, 第 2 期, 第 17–20 页。 |

| [] | 高远东、花拥军, 2011, 《地方财政农业支出对地区农业经济增长作用研究——基于空间面板协整与空间误差修正模型》, 《经济学动态》, 第 12 期, 第 54–61 页。 |

| [] | 吉生保、杨旭丹、王晓珍、马淑娟, 2016, 《外商研发投资与东道国市场创新绩效:现状、关系和影响路径》, 《中央财经大学学报》, 第 7 期, 第 81–92 页。 |

| [] | 吉生保、王晓珍, 2016, 《外资研发嵌入与国企研发效率——价值链视角的高技术产业为例》, 《国际贸易问题》, 第 1 期, 第 93–108 页。 |

| [] | 刘志彪、张杰, 2007, 《全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角》, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 39–47 页。 |

| [] | 卢潇潇、吉生保、王晓珍, 2016, 《外资研发嵌入的内外因辨析:市场化进程还是国际贸易竞争力》, 《国际贸易问题》, 第 8 期, 第 119–130 页。 |

| [] | 史修松、赵曙东、吴福象, 2009, 《中国区域创新效率及其空间差异研究》, 《数量经济技术经济研究》, 第 3 期, 第 45–55 页。 |

| [] | 王建华、卓雅玲, 2016, 《全球研发网络、结构化镶嵌与跨国公司知识产权保护策略》, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1017–1026 页。 |

| [] | 王俊松, 2015, 《相关性多样化、内外资联系与城市创新能力》, 《南方经济》, 第 12 期, 第 55–70 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.12.005 |

| [] | 王玉燕、林汉川、吕臣, 2014, 《全球价值链嵌入的技术进步效应——来自中国工业面板数据的经验研究》, 《中国工业经济》, 第 9 期, 第 65–77 页。 |

| [] | 王直、魏尚进、祝坤福, 2015, 《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》, 《中国社会科学》, 第 9 期, 第 108–127 页。 |

| [] | 韦倩、王安、王杰, 2014, 《中国沿海地区的崛起市场的力量》, 《经济研究》, 第 8 期, 第 170–183 页。 |

| [] | 希尔, 2013, 《国际商务(英文版第九版)》. 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 杨水利、易正广、李韬奋, 2014, 《基于再集成的'低端锁定'突破路径研究》, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 122–134 页。 |

| [] | 余泳泽、刘大勇, 2013, 《我国区域创新效率的空间外溢效应与价值链外溢效应——创新价值链视角下的多维空间面板模型研究》, 《管理世界》, 第 7 期, 第 6–20 页。 |

| [] | 章文光、陈丹、贾妙元, 2014, 《跨国公司在华研发投资与中国区域知识创新互动发展》, 《国际经济合作》, 第 1 期, 第 77–83 页。 |

| [] | 张军, 2004, 《中国省际物质资本存量估算:1952-2000》, 《经济研究》, 第 10 期, 第 35–44 页。 DOI:10.3969/j.issn.1002-9605.2004.10.015 |

| [] | 朱有为、徐康宁, 2006, 《中国高技术产业研发效率的实证研究》, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 38–45 页。 |

| [] | 张征宇、朱平芳, 2010, 《地方环境支出的实证研究》, 《经济研究》, 第 5 期, 第 83–95 页。 |

| [] | 郑飞虎、常磊, 2016, 《跨国公司研发外包活动的研究:中国的实证与新发现》, 《南开经济研究》, 第 4 期, 第 99–114 页。 |

| [] | Anwar S., Sun S., 2013, "Foreign Entry and Firm R & D: Evidence from Chinese Manufacturing Industries". R & D Management, 43(4), 303–317. |

| [] | Antràs P., Helpman E., 2004, "Global Sourcing". Journal of Political Economy, 112(3), 552–580. DOI:10.1086/383099 |

| [] | Beenstock M., Felsenstein D., 2010, "Spatial Error Correction and Co-integration in Nonstationary Panel Data: Regional House Prices in Israel". Journal of Geographical Systems, 12(2), 189–206. DOI:10.1007/s10109-010-0114-8 |

| [] | Bengoa M., Román V.M. and Pérez P., 2017, "Do R & D Activities Matter for Productivity? A Regional Spatial Approach Assessing the Role of Human and Social Capital". Economic Modelling, 60, 448–461. DOI:10.1016/j.econmod.2016.09.005 |

| [] | Coe D.T., Helpman E., 1995, "International R & D Spillovers". European Economic Review, 39(5), 859–887. DOI:10.1016/0014-2921(94)00100-E |

| [] | Coe D.T., Helpman E. and Homffaister A., 2009, "International R & D Spillovers and Institutions". European Economic Review, 53(7), 723–741. DOI:10.1016/j.euroecorev.2009.02.005 |

| [] | Engel J. S., Del-Palacio I., 2011, "Global Clusters of Innovation: Case of Israel and Silicon Valley". California Management Review, 53(2), 27–50. DOI:10.1525/cmr.2011.53.2.27 |

| [] | Färe R., Grosskopf S., Norris M. and Zhang Z.Y., 1994, "Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries". American Economic Review, 84(1), 66–83. |

| [] | Feenstra R., Inklaar R. and Timmer M., 2015, "The Next Generation of the Penn World Table". American Economic Review, 105(10), 3150–3182. DOI:10.1257/aer.20130954 |

| [] | Granovetter M., 1985, "Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. DOI:10.1086/228311 |

| [] | Gulati R., Gargiulo M., 1990, "Where Do Inter-organizational Networks Come from?". American Journal of Sociology, 104(5), 1439–1493. |

| [] | Hallin C., Holm U. and Sharma D., 2011, "Embeddedness of Innovation Receivers in the Multinational Corporation: Effects on Business Performance". International Business Review, 20(3), 362–373. DOI:10.1016/j.ibusrev.2010.09.002 |

| [] | Inklaar, R. and M. Timmer, 2013, "Capital, Labour and TFP in the PWT8.0", Groningen Growth and Development Centre, mimeo, University of Groningen. |

| [] | Johns, R. and D. Demarche, 1951, "Community Organization and Agency Responsibility: a Study of the Process of Community Organization", New York: Association Press. |

| [] | Kao C., Chiang M.H., 1999, "On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data". Advances in Econometrics, 15(1), 109–141. |

| [] | Liu Y., 2015, "Rise of BRICS and Global Investment from the GVCs' Perspective". Transnational Corporations Review, 7(1), 97–109. DOI:10.5148/tncr.2015.7106 |

| [] | Rindfleisch A., Moorman C., 2001, "The Acquisition and Utilization of Information in New Product Alliances: A Strength-of-Ties Perspective". Journal of Marketing, 65(2), 1–18. DOI:10.1509/jmkg.65.2.1.18253 |