2014年8月,中央全面深化改革领导小组组长习近平提出:“中国必须加速推进国有企业高级管理人员的薪酬体制改革,尤其是金融和银行业领域”。占领华尔街喧嚣还在回响,金融行业高薪让人惊愕,有必要从学术的角度去分析其间的机制。

中国近年来金融、非金融行业收入差距日趋明显,据《中国500强发展报告》显示,2014年中国服务业500强企业的营业收入中银行业数量仅占服务业500强的8.6%,而利润份额却高达70.95%。金融、非金融行业收入差距的扩大尤为突出:1997-2014年间,全国金融、非金融行业收入差距基尼系数从0.016增至0.044,扩大了2.75倍,年增幅达6.5%。人力资源和社会保障部于2015年3月发布的《中国薪酬报告》显示:2012年工资收入最高的行业为金融业,是最低行业农、林、牧、渔业的4.3倍。对正处在经济转型关键时期的中国而言,合理的行业收入差距不仅能刺激消费、激发企业家创新精神,而且有助于推动产业结构的转型升级。

刘鹤的《两次全球大危机的比较研究》获评2014年度孙冶方经济科学奖,其在文中指出,放任自流的经济政策导致的收入分配差距是危机爆发的先兆。经济金融化趋势会使金融、非金融行业收入差距不断扩大,最终加剧产业空心化和资产价格泡沫,为产业结构调整和经济转型平添阻力。

因此,有关金融化对金融、非金融行业收入差距的影响机制,以及该影响有何区制差异性的研究具有极其重要的理论和现实意义。研究结论为缩小当前行业收入差距、推进国有企业薪酬体制改革提供一定的理论依据和经验证据。

二、 文献述评“金融化是指金融市场、金融机构及金融业经营对经济运行及经济管理的重要性不断提升的这一过程”,这一定义重在强调金融部门对整个经济运行的影响 (Epstein,2005)。

关于金融化影响金融、非金融收入差距的理论研究文献主要有三个角度:经济增长与收入的非对称增长的宏观角度 (Dallery,2009;Hein,2015)。家庭资产负债表角度,研究家庭负债造成的收入差距 (Bhaduri and Laski, 2006;Dutt,2006)。企业资产负债表角度,研究企业投融资企业负债造成的收入差距 (Aglietta,2000;Epstein,2005)。以上是从收入与支出现金流的角度研究金融化如何影响收入分配。Krippner将金融带来的利润纳入经济社会学范畴进行考虑,其发现过去五十年来金融所带来的利润比非金融企业而言对经济整体的影响日益显得更加重要 (Krippner,2005)。Hein搜集了国际样本,其实证发现金融化使许多国家的收入差距不断扩大 (Hein,2015)。国内文献偏实证,主要研究了金融化对行业收入差距的影响,金融化程度提高会扩大行业收入差距 (鲁春义,2014;王涛,2015)。

上述文献理论研究集中在金融化对收入差距影响的宏观、中观机制,实证集中于金融化对制造业行业之间收入差距的影响。但将理论机制应用在金融化对金融、非金融行业收入差距分析的文献较少,实证文献也缺少样本的区域异质性研究。本文的研究视角聚焦在金融、非金融行业收入差距不断扩大的现象,首先梳理影响的理论机制,然后基于中国金融化和金融、非金融行业的省际面板数据,分别建立线性和非线性模型,实证检验金融化对金融、非金融行业收入差距的整体影响及其区域异质性,以期为更好推进中国当前金融领域国有企业薪酬体系改革提供一定的经验证据。

三、 金融化影响金融与非金融行业收入差距的理论机制 (一) 直接机制:金融行业与非金融行业的要素报酬差距随着金融化程度的不断加深,金融的复杂性及脆弱性都在加剧,金融对人力资本的要求更高,而非金融行业技术选择的资本偏向也日益显著,金融化对金融和非金融业收入产生了非对称的冲击,扩大了金融与非金融行业收入差距。

1. 金融行业的复杂度要求金融行业更高的行业收入随着金融化程度的加深,金融的广度与深度都在加大,复杂性不断提升,相应的人力资本要求也会越高,金融属性决定了金融行业更需要智力型人才,而智力的技术替代较慢。金融化程度的加深还加剧了金融的脆弱性,金融的风险补偿要求更高。由于金融行业对人力资本及风险承担的要求相对高于其他行业,因此金融行业人力资本价格提高程度明显高出非金融行业,从而造成金融、非金融业收入差距扩大,金融行业平均工资增幅历年均保持第一 (范爱军、刘伟华,2010)。

2. 非金融行业技术选择的资本偏向抑制了非金融行业收入增长金融化驱动技术引进,导致技术选择的“资本偏向”,从整体上看,非金融业的就业和劳动力收入份额下降,财产性收入份额上升。非金融行业的智力属性低于金融行业,随着技术升级会导致劳动的技术替代率上升,抑制了非金融业收入的增长,甚至导致其下降 (Milberg and Winkler, 2013;Bas and Strauss-Kahn, 2014)。中国非金融行业的技术选择的“资本偏向”(周其仁,1997;林毅夫等,1999;陈宇峰等,2013;姚毓春等,2014) 使非金融部门的劳动力收入份额下降,金融部门的财产性收入份额不断提高,直接扩大了金融与非金融行业收入差距。

(二) 间接机制:金融化的顺周期性金融对资本的跨期配置是以杠杆形式实现的,金融通过资产证券化或衍生产品放大整个经济的金融杠杆,最终以超额复利的形式提前抽取非金融部门的部分未来利润,而这些未来利润是存在不确定性的,且在杠杆的放大下,并没有实际的资产所对应,那么金融获取这部分利润应该为对其他实际资产的掠夺,这种掠夺主要是通过其顺周期性完成,天然杠杆放大效应,主要作用于家庭资产负债表及企业资产负债表。

1. 金融行业特有的顺周期性从费雪的债务通缩理论到伯南克的金融加速器理论,都在描述金融行业的顺周期性行为,当经济膨胀时,金融加速资产价格上涨;当经济收缩时,金融加速资产价格下跌。金融部门抵御风险的能力体现在其能够获取零和博弈中的收益部分,2007年美国次贷危机爆发后,Summers提出“新的长期停滞假说”:在产业利润长期低迷、投资渠道短缺的情况下,人们会寻找虚拟的投机机会。金融化提供了花样繁多的金融工具,使企业和财富所有者的剩余资本越来越多的流向金融部门,最终形成金融业繁荣和产业利润低迷并存的现象 (Summers,2014)。

2. 金融业天然杠杆随着金融管制放松、经济全球化和资本的跨境流动、资本的生产和循环不断演进,虽然商业银行业依旧受到巴塞尔协议的限制,存在核心资本充足率的限制,杠杆倍数也只在10倍左右,但随着监管套利以及金融创新,同一标的的金融产品通过衍生品已经逃离了巴塞尔协议的监控范围,通过层层打包及证券化,属性不再是银行资产,溢出监管范围,杠杆倍数从10倍进入百倍级别。随着金融业杠杆的上升,其收入也不断攀升,美国金融企业利润占非金融企业利润的比率从1950-1960年代初期的15%涨到2001年的接近50%(Crotty and Epstein, 2009)。金融部门业务膨胀诞生了巨大的金融业利润,分别流向贷款人、股东、国债持有人等其他参与金融产品的个人,最终以增加个人收入的方式影响收入分配 (Lapavitsas,2013)。

3. 金融化对企业资产负债表的扭曲企业资产负债表扭曲有两个层面的问题,其一,企业资产价格在金融顺周期性行为下随着经济周期的波动而波动,企业在金融的推动下进入产能过剩,然后又在金融收缩阶段资产缩水,这一过程中利润遭受损失。其二,随着经济金融化进程不断推进,企业经营中的风险承担也随着金融顺周期性存在短视行为,企业治理中的股东价值导向增大,导致企业高管在取舍企业自身的长期增长与资本市场上的短期盈利时更倾向于后者 (Crotty,1999;Stockhammer,2008;Dallery,2009)。企业资产价格在顺周期性中的波动收益要大于实体经济收益,企业便倾向于从资产价格波动中获取收益,这样会有更多要素转为金融资产要素,中国当前已有76%的企业较多的涉及了金融领域,其中,粮食、原油等大宗商品定价和制造业已经出现了明显的金融化 (温铁军等,2014;田利辉、谭德凯,2014;2015)。

4. 金融化对家庭资产负债表的扭曲家庭资产负债表的扭曲主要受到房地产价格波动的影响,在家庭资产价格膨胀阶段,家庭部门倾向于更多的消费信贷和住房抵押贷款,导致家庭负债增加,但随着家庭资产价格缩水,消费减少甚至入不敷出,最终扩大金融与非金融行业职工的收入差距。尤其是对以劳动力收入为主要来源的家庭而言,这种利润转移的现象更为明显。

理论机制的分析表明,虽然存在着金融行业与非金融行业的要素报酬的绝对差距,这部分差距由行业性质决定,随着金融化程度的加深,金融行业技能要求增长高于其他行业,这是导致金融行业、非金融行业收入差距产生的直接原因。由于金融企业存在顺周期性,在资产价格膨胀中推动产能过剩,在资产价格收缩过程中,加速拍卖,导致实体经济进一步收缩,这一过程中,金融行业的高杠杆性在企业和家庭的资产负债表渠道发挥更大的影响力,从而导致产业部门和家庭部门的利润流向金融部门,而在经济衰退期,金融部门利润损失低于实体经济部门,从而间接扩大金融、非金融业收入差距。

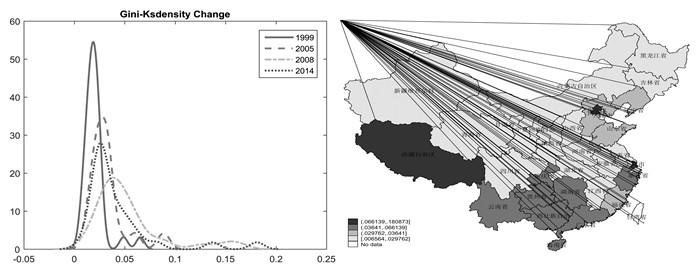

四、 金融与非金融行业收入差距的现状 (一) 金融、非金融行业收入差距逐年扩大通过1998-2014年金融、非金融行业收入基尼系数的核密度图 (图 1左) 可以发现:1999年基尼系数的核密度尖峰薄尾偏左分布,说明当年各省金融、非金融行业收入的基尼系数普遍较小,且各省之间的差异不大。随后,基尼系数核密度函数呈低峰厚尾变化,且分布右移。说明金融、非金融行业收入差距扩大,且省际之间的差异也不断增大。其中受次贷危机影响,2008年峰值分布右移最为严重。

|

图 1 金融、非金融行业收入基尼系数分布状态 |

基于2014年金融、非金融行业收入基尼系数的省际截面数据绘制分布图 (如图 1右),基尼系数按照降序分为四个区制列示,基尼系数越大则对应区域颜色越深。可以看出:经济极为落后和极为发达的地区,如西藏、北京和上海,金融业与其他行业收入差距最大;落在次高区制内的省份有广州、江苏、浙江以及云南、四川和贵州等;经济发展处于中等水平的中部大部分省份收入差距普遍较小。

上述经验数据显示:省际的金融、非金融行业收入差距不断扩大,且省际地区差异明显,因此,在建模时需要考虑个体差异,根据数据特征构建个体差异性实证模型。

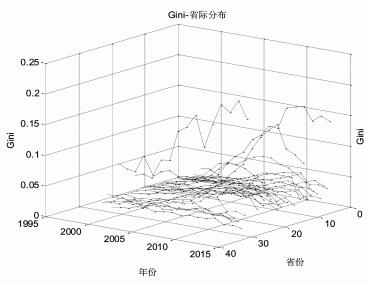

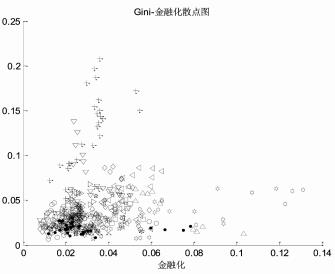

五、 金融化影响金融、非金融行业收入差距的实证分析现有国外文献大多以食利者收入或食利者收入份额来度量金融化的收入分配效应 (Duménil and Lévy,2001;Stockhammer,2004;Epstein,2005;Power et al., 2003;Epstein and Power, 2003;Hein and Van Treek, 2010;Petra Dünhaupt,2010;Hein,2013)。但是食利者、食利者收入是资本主义国家所适用,我国并无专门的统计口径。分析我国国民经济核算中的资金流量表可知:国民收入净值在金融、非金融企业、政府和住户部门间分配。扣除生产税净额后,各部门的净收入都可以划分为劳动者报酬和财产性收入。参考部分国内外学者的做法 (Krippner,2005;鲁春义,2013),用居民财产性收入占人均GDP的自重反映金融化。观察各省历年基尼系数的时间序列图 (图 2) 发现,各省金融、非金融行业收入差距整体上呈不同程度的扩大趋势。进一步观察金融化与金融、非金融行业基尼系数散点图 (图 3) 发现,二者相关性的拟合需要考虑非线性关系。

|

图 2 各省历年收入差距 |

|

图 3 收入差距面板散点图 |

本文实证检验金融化与金融、非金融行业收入差距变动之间的关系。除关键的解释变量金融化 (r) 外,金融与非金融行业收入差距还受金融、非金融行业职工教育程度差异 (edu)、金融业垄断程度 (mon)、金融业生产效率 (pro) 和当地经济发展水平的影响 (gdp),这些指标将作为控制变量纳入模型,考虑到金融化的内生性问题,引入了工具变量地方政府的财政赤字 (def)。

为了避开金融、非金融行业收入差距的基尼系数计算过程中的等分及非等分的难题,本文参照田卫民 (2012)的计算公式;金融、非金融行业职工受教育程度差异是根据各地区分行业职工受教育程度构成计算得到;金融业垄断程度由金融业国有企业职工人数占金融业职工总人数比重表示;金融业生产效率由金融业增加值占GDP比重表示①。文中数据来自1998-2014年间的《中国劳动统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》、《中国统计年鉴》和31个省 (自治区、直辖市) 统计年鉴。变量含义和描述性统计特征见表 1:

① 具体算法限定于篇幅不再展示,如有需要可与作者联系。

| 表 1 相关变量的定义及统计特征 |

对比均值和中位数发现,各变量的偏差较小,说明各变量的分布可能近似高斯分布;从均值与标准差的比较来看,经济水平的波动性高于其他变量,说明经济水平可能存在潜在的区制差异 (门限效应)。从偏度与峰度的测度值看,高斯分布的偏度和峰度分别为0、3,与高斯分布的偏度和峰度比较,只有教育差异、垄断程度和经济水平近似服从高斯分布,但收入差距、金融化水平和生产率的分布特征存在一定的偏度和高峰,这些偏差可能主要受到各省个体效应的影响。因此,模型需要考虑区制的差异性,可以通过变系数模型、门限模型去拟合这种差异性。

因此,本文设定两类模型来估计,第一类模型以线性思维拟合,反映整体趋势;第二类模型为非线性思维拟合,考察区制的个体特征差异。

(二) 线性拟合模型设定及结果线性拟合采用面板回归模型,首先进行F检验、BP检验及Hausman检验,以确定面板回归应当采用的效应模型。效应选择检验的相关结果如表 2所示:

| 表 2 模型效应的选择 |

固定效应与混合效应检验中的F=72.15,说明面板模型设定为固态效应要优于混合效应。Breusch and Pagan随机效应检验中的chibar2(01) =636.38,Prob>chibar2=0.00,说明随机效应要优于混合效应。Hausman检验,chi2(6)=42.73,Prob>chi2=0.000,说明面板回归模型选择建立固定效应回归模型,但同时也对随机效应模型进行回归用以比较,具体模型如下:

| $ Gin{i_{it}} = {u_i} + {\alpha _1}{r_{it}} + {\alpha _2}ed{u_{it}} + {\alpha _3}mo{n_{it}} + {\alpha _4}pr{o_{it}} + {\alpha _5}gd{p_{it}} + {e_{it}} $ | (1) |

面板固定效应、随机效应回归结果见表 3的1-2列。两种模型回归结果均显示:教育程度、生产效率与金融、非金融行业收入差距正向相关,教育程度的指标是金融行业教育水平加权分除以非金融行业教育水平,金融化对教育的要求逐渐增高,高教育程度的劳动要素回报率也高;金融业生产效率越高,产出也就越高,这两个控制变量用于控制行业收入差距的绝对差距,即劳动力要素属性决定的收入差距。垄断属性与收入差距为负向相关,随着金融业垄断程度下降,金融、非金融行业收入差距增加,间接说明收入差距的增加并不来自于垄断性质,而可能来自于金融本身的风险承担属性。总的来说,在控制教育差异、生产率差异及垄断水平下,金融化与金融、非金融行业收入差距间存在显著的正向关系,表明金融化整体上扩大了金融、非金融行业收入差距。

| 表 3 固定效应、随机效应、工具变量模型回归结果 |

金融行业收入来自于非金融行业的负债,即金融资产占比越多 (金融化程度越高),金融行业收入越高,金融行业收入提高是金融资产占比增加的结果,不是金融资产占比增加的原因,但单从数据上看,两者还是可能存在互为因果的嫌疑。本文金融化指标避开金融资产 (社融、贷款等) 占比,选用人均财产性收入除以人均GDP,是以为减少内生性问题,但无法完全杜绝。

为了进一步修正模型,引入工具变量财政赤字def,随着中国基础设施的发展,地方政府的负债问题近期凸显,而这些债务大多是通过平台公司对银行负债,而这些债务标的的投资收益率可能长期较低,违约风险较高,目前3万亿的地方债务置换能够从某种角度说明这些问题,具体模型如下:

| $ \begin{array}{l} Gin{i_{it}} = {u_i} + {\alpha _1}{r_{it}} + {\alpha _2}ed{u_{it}} + {\alpha _3}mo{n_{it}} + {\alpha _4}pr{o_{it}} + {\alpha _5}gd{p_{it}} + {e_{it}}{r_{it}}\\ = {\beta _1}{\rm{def}}{_{it}} + {\beta _2}ed{u_{it}} + {\beta _3}mo{n_{it}} + {\beta _4}pr{o_{it}} + {\beta _5}gd{p_{it}} + {\zeta _{it}} \end{array} $ | (2) |

逻辑上,这些债务肯定是与金融化相关,但金融行业收入增加无法影响地方负债,而地方负债无法偿还也不能增加金融行业收入,因此地方政府负债是一个可行的工具变量,但地方债数据直到前期全国地方债摸查才出现,只有2012年的截面数据较为完整,本文只好用各省财政赤字来替代 (城投、经发投等融资平台的负债没有计入)。为了增强稳健性,工具变量选用滞后一期金融化指标L.r作为对比。回归结果详见表 3的3-4列,工具变量的相关检验详见表 4。

| 表 4 工具变量相关检验 |

金融化内生性检验结果,两个工具变量情况下都显著内生,DM检验拒绝外生性假设,Hausman检验拒绝非内生性假设;不可识别检验显示,Anderson-canon corr.LM统计量的P值为0.000,强烈拒绝不可识别的原假设。弱工具变量检验显示,内生解释变量的名义显著性水平为5%的Wald检验,接受真实显著性水平不超过15%,因此拒绝弱工具变量的原假设;过度识别检验显示,Sargan统计量接近于零,不存在过度识别问题。总的来看,财政赤字、滞后一期金融化两个工具变量都是有效的,且滞后一期的金融化检验结果更为显著,但财政赤字工具变量的逻辑性更强。

需要强调的是采用工具变量后,金融化对金融行业、非金融行业收入差距的影响都有增大的趋势,财政赤字工具变量下的金融化系数变化更大,而其他控制变量的变化不大。那么在教育水平、生产效率、垄断程度一定的情况下,的确是金融化加大了金融行业、非金融行业收入差距,而不是金融行业收入增加导致了金融化的增加。

(三) 区域差异性的非线性拟合及结果结合中国金融化的分布图及核密度图来看,中国经济金融化存在省际差异,且分布状态不符合正态分布。基于中国各省的金融化与收入差距的散点图来看,金融化与金融、非金融行业收入差距存在非线性关系。非线性关系的分析本文将分别建立变系数模型、面板门限模型及面板分位回归模型进行拟合。

1. 变系数模型根据金融化的分位分布手动分割数据,设虚拟变量D,金融化水平低于中位数的省份D=0,金融化水平等于或高于中位数的省份D=1,以大致区分不同区制的金融化对金融、非金融行业收入差距的影响,间接反映二者的非线性关系。将面板固定效应模型转换为变系数模型见式 (3):

| $ Gin{i_{it}} = {u_i} + \sum\limits_{\rm{j} = 1}^2 {{D_j}} \times {\beta _j}{r_{it}} + {\alpha _1}ed{u_{it}} + {\alpha _2}mo{n_{it}} + {\alpha _3}pr{o_{it}} + {\alpha _4}gd{p_{it}} + {e_{it}} $ | (3) |

为了增加模型的稳健性,排除手动设置门限的误差,将金融化水平作为门限变量,搜索最优的区间划分点,来拟合金融化与收入差距之间的关系。根据金融化内涵及其理论影响机制,本文分别采用经济水平来划分金融化影响金融、非金融行业收入差距的不同区制,以及直接用金融化来划分区制,前者形态为式 (4),后者形态为式 (5),其中I (·) 为示性函数:

| $ \begin{array}{l} Gin{i_{it}} = {\mu _i} + {\theta _1}ed{u_{it}} + {\theta _2}mo{n_{it}} + {\theta _3}pr{o_{it}} + {\theta _4}gd{p_{it}} + \\ {\beta _1}{r_{it}}I(gd{p_{it}} \le \gamma) + {\beta _2}{r_{it}}I(gd{p_{it}} > \gamma) + {e_{it}} \end{array} $ | (4) |

| $ \begin{array}{l} Gin{i_{it}} = {\mu _i} + {\theta _1}ed{u_{it}} + {\theta _2}mo{n_{it}} + {\theta _3}pr{o_{it}} + {\theta _4}gd{p_{it}} + \\ {\beta _1}I({r_{it}} \le \gamma) + {\beta _2}I({r_{it}} > \gamma) + {e_{it}} \end{array} $ | (5) |

为了区分金融行业、非金融行业收入差距分布的非对称性与金融化分布的非对称性,特依据因变量的特征进行面板分位回归,以在比较相互之间的关系,增加模型的稳健性。面板分位回归模型见式 (6),其中τ为分位数:

| $ {Q_{Giniit}}\left(\tau \right) = {\mu _i} + \theta _{_1}^{^\tau }{\rm{rit}} + \theta _{_2}^{^\tau }ed{u_{it}} + \theta _{_3}^{^\tau }mo{n_{it}} + \theta _{_4}^{^\tau }pr{o_{it}} + \theta _{_5}^{^\tau }gd{p_{it}} + {e_{it}} $ | (6) |

表 5为变系数模型、面板门限模型及面板分位模型的拟合结果,面板门限分别采用了gdp和金融化r作为门限解释变量。以金融化直接作为门限变量时,体现出双门限特征,中区制的系数并不显著,但低区制与高区制的变量系数方向一致。综合来看,三类模型的回归结果同样显示:金融化扩大了金融、非金融行业收入差距,而且金融化程度越高,金融化对金融、非金融行业收入差距的影响越大。变系数模型中,低水平金融化的系数仅为0.193(不显著),较高水平的金融化系数却高达0.272(在1%的水平上显著);面板门限模型中,低水平区域金融化系数为-0.161(不显著),高水平区域的金融化系数为0.187(在1%的水平上显著);面板分位回归模型中,低、中、高分位的金融化系数分别为0.248、0.409、0.415,且都在统计水平上显著,说明以收入差距进行区域划分,也显示出金融化扩大金融、非金融行业收入差距的作用随着金融化的加强而增加。其他控制变量:教育、垄断程度、金融业生产率、经济水平的回归系数相关性也一致,也进一步证明结论的稳健性。

| 表 5 区域差异性拟合结果 |

随着金融化程度的加深,金融行业技能要求增长高于其他行业,金融行业与非金融行业的劳动要素报酬的绝对差距导致其行业收入差距增加。但由于存在金融的顺周期性,在金融加速器效应中,金融行业增加了资产价格波动,导致产业部门和家庭部门的利润流向金融部门,间接扩大金融、非金融业收入差距。

经验数据显示:随着经济金融化进程不断推进,中国当前的金融、非金融行业收入差距不断扩大,且这一作用在省际之间的地区差异明显,在经济金融化水平较高的地区,金融化扩大金融、非金融行业收入差距的作用更强。可能的原因是:在金融化水平较高的地区,非金融部门的利润更多的流向了金融部门,该结果与间接影响机制的理论结论一致。

金融行业高收入来自于劳动力要素属性及金融的顺周期性,前者体现出人才集聚效应,后者体现出风险集聚效应,但风险与收入不匹配使得风险集聚效应越来越大于人才集聚效应。从要素的绝对报酬及金融的顺周期性看,金融行业薪酬改革并不是一降了之,降得过低会瓦解人才集聚效应,金融产品供给及创新会受到影响。围绕薪资对风险及顺周期性行为的约束,金融行业薪酬改革可以从以下几点入手:

(一) 薪资激励应引入中长期激励降低短期激励的比例,增加中长期激励的比重,参照美国金融公司薪酬结构:基本工资激励30%,短期激励20%,长期激励50%。一般职工可以选择延期支付模式,中高层管理人员可以选择中长期股权激励模式,使得收入与金融行业长期目标一致,减少一些短期行为动机。延期支付模式中应该注意延后支付薪资的时间价值,可以用于固定收益投资,用以确保延期支付负外部性。中长期股权激励模式中应该明确股权激励的条件、行权价格、数量及行权期限,并加强行权期临近的绩效管理与监管力度,预防逆向选择造成股价控制或内幕交易。

(二) 明确薪资结构及划定薪资绝对差距明确各等级薪资的基本工资、业务费、车补、接待费、特别津贴、职务消费等各项收入的比重及绝对值,单项不能超出比重范围且不能超出单项绝对值,另外将业务费、车补、接待费、特别津贴、职务消费等隐性收入折算计入基本工资,用于明确不同等级薪资之间的相对差别,各级别薪酬等级需要根据其层级要求的管理能力、部门协同能力、盈利能力、风控能力加权打分,以确定层级之间的相对差别,并根据上下层级的平均薪资水平的固定系数确定薪资的绝对差距。

(三) 建立收入的风险追溯机制及风险拨备机制可以将风险追溯机制与延期支付制度相结合,延期支付的工资视作风险拨备资金。延期支付的量可以由风险资产与收入的比值来相对计提,为不同的风险资产设定不同的风险权重,并根据加权风险资产确定计提比例,且设定资产/收入的绝对杠杆比例,从个人到部门都建立这种杠杆体系监控,以防止风险权重的误判带来的系统性风险,当超出绝对杠杆控制比例时,就必须计提相应的风险拨备及顺周期拨备。

| [] | 陈宇峰、贵斌威、陈启清, 2013, 《技术偏向与中国劳动收入份额的再考察》, 《经济研究》, 第 6 期, 第 113–126 页。 |

| [] | 范爱军、刘伟华, 2010, 《实体资本跨国流动对东道国行业工资趋同化的影响》, 《管理世界》, 第 3 期, 第 63–71 页。 |

| [] | 林毅夫、蔡昉、李周, 1999, "中国的奇迹: 发展战略与经济改革", 上海人民出版社1999年11月第二版. |

| [] | 林毅夫、陈斌开, 2013, 《融化与中国行业收入分配差距》, 《管理评论》, 第 48–56 页。 DOI:10.3969/j.issn.2095-3410.2013.03.008 |

| [] | 田利辉、谭德凯, 2014, 《大宗商品现货定价的金融化和美国化问题》, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 72–84 页。 |

| [] | 田利辉、谭德凯, 2015, 《原油价格的影响因素分析:金融投机还是中国需求?》, 《.经济学季刊》, 第 3 期, 第 961–982 页。 |

| [] | 田卫民, 2012, 《省域居民收入基尼系数测算及其变动趋势分析》, 《经济科学》, 第 2 期, 第 48–59 页。 |

| [] | 王涛, 2015, 《行业收入差距的四分图模型测度方法研究》, 《统计研究》, 第 2 期, 第 31–36 页。 |

| [] | 温铁军、计晗、高俊, 2014, 《粮食金融化与粮食安全》, 《理论探讨》, 第 5 期, 第 82–87 页。 |

| [] | 谢家智、王文涛、江源, 2014, 《制造业金融化、政府控制与技术创新》, 《经济学动态》, 第 11 期, 第 77–88 页。 |

| [] | 姚毓春、袁礼、王林辉, 2014, 《中国工业部门要素收入分配格局——基于技术进步偏向性视角的分析》, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 44–56 页。 |

| [] | 赵峰, 2010, 《当代资本主义经济是否发生了金融化转型》, 《经济学家》, 第 6 期, 第 15–23 页。 |

| [] | 周其仁, 1997, 《机会与能力——中国农村劳动力的就业和流动》, 《管理世界》, 第 5 期, 第 81–100 页。 |

| [] | Aglietta M., 2000, "Shareholder Value and Corporate Governance: Some Tricky Questions". Economy and Society, 29(1), 146–59. DOI:10.1080/030851400360596 |

| [] | Aglietta M., Breton R., 2001, "Financial Systems, Corporate Control and Capital Accumulation". Economy and Society, 30(4), 433–466. DOI:10.1080/03085140120089054 |

| [] | Bas M., Strauss-Kahn V., 2014, "Does Importing More Inputs Raise Exports? Firm-level Evidence From France". Review of World Economics, 150(2), 241–277. DOI:10.1007/s10290-013-0175-0 |

| [] | Bhaduri A., Laski K. and Riese M., 2006, "A Model of Interaction Between The Virtual and the Real Economy". Metroeconomica, 57(3), 412–427. DOI:10.1111/meca.2006.57.issue-3 |

| [] | Crotty J., 1999, "Owner-management Conflict and Financial Theories of Investment Instability: A Critical Assessment of Keynes, Tobin, and Minsky". Journal of Post Keynesian Economics, 12(4), 519–542. |

| [] | Crotty J., Epstein G., 2009, "Regulating the US Financial System to Avoid Another Meltdown". Economic and Political Weekly, 44(13), 87–93. |

| [] | Dallery T., 2009, "Post-Keynesian Theories of the Firm Under Financialization". Review of Radical Political Economics, 41(4), 492–515. DOI:10.1177/0486613409341371 |

| [] | Duménil, G., Lévy, D., ed., 2005. Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis In Epstein, G.(ed.), Financialization and the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar. |

| [] | Dutt A.K., 2006, "Maturity, Stagnation and Consumer Debt: a Steindlian Approach". Metroeconomica, 57(3), 339–364. DOI:10.1111/meca.2006.57.issue-3 |

| [] | Epstein, G., ed., 2005, Financialization and The World Economy. Cheltenham: Edward Elgar. |

| [] | Epstein G., Power D., 2003, "Rentier Incomes and Financial Crises: An Empirical Examination of Trends and Cycles in Some OECD Countries". Canadian Journal of Development Studies, 24(2), 229–248. DOI:10.1080/02255189.2003.9668914 |

| [] | Hein E., 2015, "Finance-dominated Capitalism and Redistribution of Income: a Kaleckian Perspective". Cambridge Journal of Economics, 39(3), 907–934. DOI:10.1093/cje/bet038 |

| [] | Lapavitsas C., Dos Santos P., 2008, "Globalization and Contemporary Banking: On the Impact of New Technology". Contributions to Political Economy, 27(1), 31–56. DOI:10.1093/cpe/bzn005 |

| [] | Lapavitsas, C., ed., 2013, Profiting Without Producing. London:Verso. |

| [] | Milberg, W., Winkler, D., ed., 2013, Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development. Cambridge: Cambridge University Press. |

| [] | Petra Dünhaupt, 2012, "Financialization and the Rentier Income Share—Evidence from the USA and Germany". International Review of Applied Economics, 26(4), 465–487. DOI:10.1080/02692171.2011.595705 |

| [] | Summers, L., ed., 2014, Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis' In Secular stagnation:Facts, causes and cures. London: CEPR Press. |