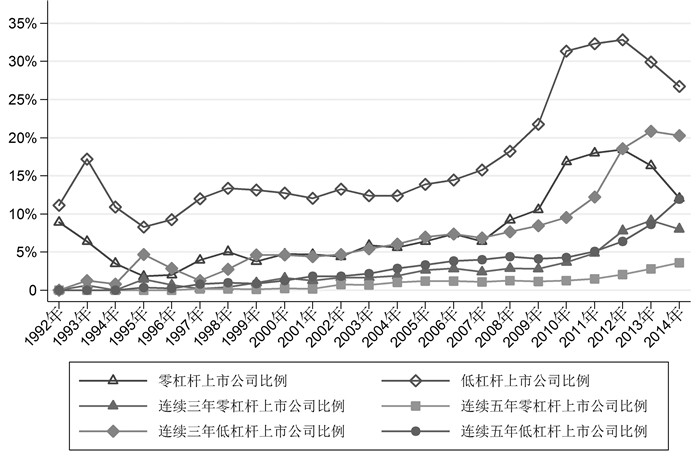

自1958年MM资本结构无关论提出以来,融资结构逐渐成为财务管理学研究的核心话题。58年的研究与探讨,学术界及实务界并未形成统一的认识。目前,传统资本结构的两大主流理论是最优权衡理论与融资优序理论,其中权衡理论认为企业会权衡债务的税盾效应与其带来的财务困境成本进而决定债务融资的比例以期增加股东财富。融资优序理论则认为企业资本结构是投资机会与资本留存的结果,该理论指出企业融资一般遵循内源融资、债务融资方式、权益融资的先后顺序。两大经典理论均认为企业应该适当的使用负债融资手段。然而,现实并非如此。2013年美国斯坦福大学Strebulav and Yang在《Journal of Financial Economics》上发表的文章表明,1962-2009年约10.2%的美国上市公司存在零负债 (零杠杆) 现象,并且呈现逐年增长趋势和一定的持久性。2013年Bessler et al.在发表于《Journal of Corporate Finance》的文章中指出,G-20国家资本市场的零负债现象从1988年的8.47%逐年增长到2011年的25.7%,且英美法系的零杠杆现象比大陆法系的国家更为严重。国际发达的资本市场尚且如此,而综观中国资本市场23年的资本结构状况,我国上市公司也存在零 (低) 负债行为,近5年来平均约16.32%的上市公司存在零杠杆资本结构,并且呈现扩大化趋势 (如下图 1所示)。显然,这一现象与传统资本结构理论不符,国内外学者将其视为目前资本结构理论研究领域的一个谜团,也即“零 (低) 杠杆”现象。

|

图 1 1992年-2014年零 (低) 杠杆公司统计分布图 |

2016年3月召开的全国两会中,全国政协副主席、中国人民银行行长周小川明确指出工业企业高杠杆会导致调整、整合难度加大,建议企业提高直接融资比重,减少债务杠杆,优化企业债务和股本融资结构,建设直接融资与间接融资协调发展的金融市场体系。然而,一些著名的投资家似乎早已洞悉到此特殊现象,他们从自身投资经历出发并总结出一些实际经验。比如,美国富达基金托管公司的管理者Lynch就偏好投资于负债率较低的上市公司,他曾在《One Up on Wall Street》一书中写道:一个好的公司,其资本结构应由1%的负债与99%的权益组成。1988年美国奥马哈市,Buffett在其管理的伯克希尔·哈撒威公司年度报告中也写道:一个好的企业或投资项目应在没有任何负债融资的情况下取得满意的经济效果。鉴于此,探讨零 (低) 杠杆公司的问题可为政府的政策制定,企业的融资结构安排及投资者的投资决策提供一定的理论参考及实证证据。

近年来,学者逐渐对零杠杆现象展开了研究,他们试图从融资约束、财务弹性、行业特性、持续性、产品市场竞争程度、公司治理等方面来求得这一谜团的答案,然而并未形成统一的认识。随着行为金融学理论的发展,Baker and Wurgler (2002)提出了资本结构市场择时理论,他们认为理性的企业管理者会识别并利用投资者的非理性行为安排资本结构,股票市场价值高时倾向于进行股权融资,相反则会选择股票回购,这一理论似乎在一定程度上可以解释零 (低) 杠杆现象。随后,Welch (2004), Alti (2006), Angelo et al.(2007), Yang (2013)等学者针对该理论的存在性、市场择机对公司杠杆选择的影响及持久性等展开了大量的分析,而Hahn and Lee (2009), Zaher (2010), Lee and Moon (2011), Caskey et al.(2012)这些学者另辟蹊径,分析了资本结构对股票收益的影响或财务杠杆是否可以作为股票定价因子这一问题。迄今为止,虽然财务及金融界学者进行不同角度的探讨,但并未达成一致的见解。那么,中国零 (低) 杠杆公司是否与国际发达资本市场的零 (低) 杠杆类似,具有一些共同的财务特征?这类特殊公司股票的市场表现如何,能否给企业自身及投资者带来超额收益并得到他们的青睐?亦成为了行为财务理论研究的一个重要问题,这也正是本文需要研究以及回答的问题。

通过以上分析,可以看到我国资本市场的零 (低) 杠杆现象也普遍存在,且股票收益对企业资本结构的选择也有一定的影响。因此,延续中国资本市场的零 (低) 杠杆现象问题研究也是十分具有意义的。以往对于零 (低) 杠杆公司的研究,学者们普遍是从财务弹性、融资约束及管理者特性的角度进行研究。而本文聚焦于市场表现这一新的研究视角,以沪深两市A股连续三 (五) 零 (低) 杠杆公司为样本,结合企业的财务特征重点探讨这类长期极端债务保守公司股票长期超额收益情况。

本文的主要贡献在于:国内对零杠杆现象的研究较少,且国外对其股票表现的研究也较为罕见,其中国内多数研究主要从财务特征层面分析其产生的原因,如张信东、陈湘 (2013)、黄珍等 (2016)、唐齐鸣、黄昆 (2016)等,而本文首次研究了中国零杠杆公司股票的长期回报,具有一定的前沿性。同时本研究聚焦于零负债现象,对资本结构理论的完善具有理论贡献,且对零杠杆之谜的破解有一定的解释力。除此之外,本文结合长期事件研究法及日历时间投资组合分析法,分别采用BHAR及Fama-French模型综合分析连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司的股票长期超额收益,实证结论更具可靠性及稳健性。相关文献多以单一年份采取零杠杆的公司为研究对象分析零杠杆现象,而本文以连续三 (五) 年的零 (低) 杠杆公司为样本,显得更具持续性。下文的结构安排如下:第二部分是国内外研究动态的梳理与评述;第三部分是研究设计,主要包括数据的选取、变量定义及模型构建;第四部分是描述性统计及实证检验分析;第五部分是研究结论及建议。

二、 国内外研究动态近几十年来国内外学者分别从不同角度对资本结构理论及有效市场假说进行了大量验证。Faulkender and Petersen (2006),Bessler et al. (2012),Devos (2012),Strebulaev and Yang (2013)学者先后在其研究中发现并分析了美国等发达市场的“零杠杆现象”,由此掀起了相关学者的广泛关注与热议。Eastern Finance Association在波士顿召开的2012年度金融会议中,匹兹堡大学的Denis教授在“The Persistent Puzzle of Corporate Capital Structure: Current Challenges and New Directions”一文中就对零杠杆现象研究进行了重要论述。2013年4月,The National Bureau of Economic Research在马萨诸塞州举办的“New Perspectives on Corporate Capital Structures”专题会议中同样也讨论了“零杠杆之谜”。由此可见,研究这一热议话题对于推动当代资本结构理论及实践发展具有重要意义,下文就对国内外有关此话题的研究进行系统的梳理与评述。

近几十年来国内外学者分别从不同角度对资本结构理论及有效市场假说进行了大量验证。Faulkender and Petersen (2006),Bessler et al. (2012),Devos (2012),Strebulaev and Yang (2013)学者先后在其研究中发现并分析了美国等发达市场的“零杠杆现象”,由此掀起了相关学者的广泛关注与热议。Eastern Finance Association在波士顿召开的2012年度金融会议中,匹兹堡大学的Denis教授在“The Persistent Puzzle of Corporate Capital Structure: Current Challenges and New Directions”一文中就对零杠杆现象研究进行了重要论述。2013年4月,The National Bureau of Economic Research在马萨诸塞州举办的“New Perspectives on Corporate Capital Structures”专题会议中同样也讨论了“零杠杆之谜”。由此可见,研究这一热议话题对于推动当代资本结构理论及实践发展具有重要意义,下文就对国内外有关此话题的研究进行系统的梳理与评述。

(一) 零杠杆上市公司财务特征分析的研究综述Graham (2000)发现规模较大、盈利性强、流动性好的公司通过采用保守的债务策略以期降低其预期财务困境成本。而Strebulaev and Yang (2013)分析表明零杠杆企业比杠杆企业规模更小,更富有盈利性,能承担更高的所得税,有更高的市账比,及持有更多的经营现金。除此之外,他们的研究与Graham (2000)相类似的是,发现企业的这种零杠杆行为存在持续稳固的特点。基于1971-2002年标准普尔上市公司数据库中的相关数据,Byoun and Xu (2013)从财务特性、公司治理结构及金融市场条件等9个方面对零杠杆现象的产生原因做了详细的分析。而在零杠杆公司财务特征的实证检验中,他们的结论与Strebulaev and Yang (2013)的分析一致。

张信东、陈湘 (2013)研究发现上市房地产行业的零杠杆公司通常具有规模小、有形资产少、成长性高,对宏观经济环境变化敏感的特征。张信东、张莉 (2013)在研究金字塔结构下的企业零负债现象时发现民营零负债企业也具有规模小,盈利能力强,成长性高,担保能力弱等财务特征。黄珍等 (2016)深入分析了我国零负债企业的增长趋势、持续性及行业效应等基本特征,研究发现内源的充分性、权益融资的充分性及融资约束是零负债现象产生的三大主要影响因素。黄珍等 (2016)又从银行债权人的角度研究表明零杠杆企业股东及管理层的代理冲突问题相较杠杆公司更为严重等。结合IPO重启、股票市场层次及行业分布特征等方面,唐齐鸣、黄昆 (2016)研究了零负债公司的演变趋势,同时也发现这类公司具有规模小、成长机会大等财务特征。

由此可见,有关零负债公司特征的研究结论较为统一,并一致表明这类公司具有规模小,上市期限短,现金持有量大,有形资产比重低,盈利性较好,市账比较高等特征。而这类公司存在市账比高的显著特点间接说明其市场表现较好,一些学者结合Baker and Wurgler (2002)的市场择机理论,就开始关注采取了极端债务保守决策后,他们的股票是否会得到市场认可或是否会引起投资者的青睐?

(二) 零杠杆上市公司的股票表现综述在控制了公司的风险、规模以及剔除了1月效应后,Bhandari (1988)率先研究了美国上市公司的资本结构与股票收益的关系并发现两者存在显著的正相关关系。Alti (2006)使用1971-2002年上市公司的数据验证了资本结构的市场择机理论,研究表明当遭遇股票市场高涨以及IPO热潮时,公司会选择大量发行股票,降低其财务杠杆,而一旦其上市成功则会增加其财务杠杆比率,且这种市场择机行为会在IPO后的第二年完全消失。Billett et al. (2007)研究发现公司的财务杠杆与市账比存在显著正相关关系,同时也发现债务合同可降低高成长公司的负债代理成本。而与他们研究结论相反的是,大多数学者从财务弹性等角度研究表明公司的财务杠杆与其股票市场表现存在负相关关系。

从管理者的角度出发,Dessí and Robertson (2003)研究了负债对管理者激励与企业绩效关系的影响,发现负债与公司的市场绩效存在负相关关系。Nam et al. (2003)研究了管理者激励对于公司资本结构、R & D投入以及市场回报的影响,得到了相同的结论。Duru et al. (2012)通过研究公司融资决策与管理层业绩衡量指标的关系,发现由于高杠杆公司相比低杠杆公司绩效更差导致高杠杆公司在衡量管理层绩效时不会倾向于采用ROA或基于ROA计算的会计指标。

考虑到市场择机对公司资本结构决策影响,学者研究表明财务杠杆与公司的股票收益存在显著的负相关关系。其中,Welch (2004)研究财务杠杆对公司股票回报的中和作用时发现股票收益对于公司的资本结构选择具有显著重要的作用。Penman and Richardson (2007)在考虑财务杠杆的影响下,研究了上市公司股票回报的M/B效应并发现财务杠杆与股票回报存在负关系。Angelo et al. (2007)研究也表明,在股票价格上涨之后,公司开始采取发行股票进行融资,进而从杠杆公司转化为零杠杆公司。Mahajan and Tartaroglu (2008)通过研究G-7国家的上市公司市场择机与资本结构关系,发现财务杠杆比率与其前期的市账比存在负相关关系。Faulkender et al. (2013)分析了公司现金流与杠杆调整间的关系,研究表明当低杠杆公司的股票价格相比账面价值高时,会缩小实际杠杆与目标杠杆之间的差距。Yang (2013)则从资本结构调整的动态视角出发,建立了一个包含内部管理者与外部投资者异质信念的动态资本结构权衡模型。然后,将此模型应用到股票市场中,研究表明管理者的市场择机会导致一些奇特的现象,比如低杠杆现象及支付较高股利的零杠杆上市公司的存在等。陈静 (2008),咸美峰 (2011),屈慧敏 (2014)的研究均表明我国上市公司在选择资本结构时存在市场择机行为,且发现资本结构与股票回报的负相关关系存在一定的持久性。

结合零 (低) 杠杆特殊现象,学者研究发现这类公司相较匹配公司市场表现更好。考虑到零杠杆公司的财务弹性及投资机会问题,George and Hwang (2010)基于股票回报的横截面分析了破产风险与杠杆之谜的关系,研究表明上市公司的股票回报、财务困境程度与财务杠杆均存在显著的负相关关系,且发现低杠杆、低财务困境成本的回报溢价对于未调整的原始回报是显著的,尤其是经过风险调整的回报。Marchica and Mura (2010)研究发现零杠杆公司会利用其未被利用的潜在负债融资能力,在未来投资较好的项目并能取得较好的效果,故其财务以及市场绩效更佳。Arslan-Ayaydin et al. (2014)基于金融危机的影响研究了财务弹性、公司投资与其股票表现的关系,实证结果表明具有财务弹性的公司更易采取零杠杆债务决策,而这些公司的股票市场表现要优于缺乏财务弹性的企业。Chung et al. (2013)研究了资本结构政策对上市公司生存的问题。一般认为如果存在最优的资本结构,那么所有偏离最优状态的公司将会存在较高的破产或被兼并的风险。但他们的研究表明资本结构对于上市公司的破产及被兼并并没有显著的影响。在有关低杠杆现象的案例分析中,他们也发现持续的低杠杆公司存在较好的市场绩效且在不被兼并的情况下仍能持续经营。

而基于财务杠杆是否可作为股票定价因子,Hahn and Lee (2009)通过对融资约束、负债能力及股票回报的实证研究发现负债水平对于存在融资约束的公司股票收益来说是一个非常重要的决定因素。Zaher (2010)采用Jensen's指数及Sharp比率两种方法对1997-2007年的美国上市公司进行研究,发现从长短期来看零杠杆公司的股票收益率均高于匹配公司水平。Lee and Moon (2011)对标准普尔数据库中的零杠杆企业分析发现基于时间投资组合回归模型,零杠杆企业的股票长期表现相对于负债企业来说更好、更稳定,研究也表明零杠杆策略对股票回报来说是一个重要的决定因素。Byoun and Xu (2013)研究发现由于零杠杆上市公司股票存在正的超额收益,导致了公司管理者采取使用权益融资方式取代负债融资渠道。

除此之外,一些学者研究了实际杠杆与目标杠杆的偏离程度对公司股票收益的影响,也得到了相同的结论。Caskey et al. (2012)研究了杠杆、过度杠杆与公司未来股票收益的关系,研究表明两者存在负相关关系,其中实际杠杆超过最优杠杆水平越高,公司未来的股票收益会更低。国内学者龚朴、张兆芹 (2013)以1998-2011年的A股上市公司为样本,研究了企业的相对杠杆与其股票收益的关系,采用Fama-MacBeth方法发现实际杠杆偏离目标杠杆,不论是正向还是负向的偏差,其公司的股票均有较高的期望收益。

综上所述,目前学术界有关财务杠杆与公司股票收益间关系的研究并未形成统一定论,国内学者有关此话题的分析更为罕见。而基于零 (低) 杠杆现象,研究这类公司的长期收益表现对充实资本结构理论及实践亦具有一定的参考意义。

三、 数据选取及研究设计 (一) 样本数据的选取本文依据证监会2012行业分类标准,从国泰安CSMAR数据库、锐思RESSET数据库中选取1992年1月~2014年12月沪深两市全部A股上市公司,剔除了金融保险行业、ST (PT) 及财务数据异常的公司后,共得到2321(20900) 个零 (非零) 杠杆及4801(18420) 个低 (非低) 杠杆观测样本。本文主要采用Stata13.0软件分析我国上市公司的零杠杆现象及其股票长期收益表现。

(二) 变量定义零杠杆公司定义为在某一观测年度内有息负债率为零的企业,低杠杆公司定义为在某个观测年度内有息债务率低于5%的公司,连续三 (五) 年的零杠杆公司定义为连续三 (五) 个会计期间有息负债比率均为零的企业,相反则将连续三 (五) 年使用杠杆的公司定义为连续三 (五) 年的杠杆公司;连续三 (五) 年的低杠杆公司定义为连续三 (五) 个会计期间有息负债比率均低于5%的企业,相反则为连续三 (五) 年的高杠杆公司。各主要变量的符号及定义见表 1。

| 表 1 变量定义表 |

袁显平、柯大钢 (2007)在其研究中指出,目前国内外专家有关股票超额收益的研究,主要采用事件研究法及日历时间投资组合分析法两种方法,其中事件研究法又包括CAR、BHAR等模型,日历时间投资组合分析法主要是基于CAPM、Fama-French三因子模型及Carhart四因子模型使用,考虑到模型及研究结果的稳健性,本研究拟结合基于BHAR模型的事件研究法及基于Fama-French模型的日历时间组合分析法对零 (低) 杠杆公司的股票超额收益进行检验,这也正是国内外学者研究公司IPO超额收益最常用的方法。由于本文需研究1992-2014年内的连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司股票1-5年时间窗内的超额收益,故其股票收益率数据更新至2015年12月,公司股票收益率采用考虑红利再投资的月收益率。

1. 基于BHAR模型的事件研究法对于研究期间 (1,T) 内,第i只零 (低) 杠杆公司股票相对匹配公司股票的购入-持有超额收益率BHAR计算公式如下:

| $ bhar_{_i}^{^z} = \prod\limits_{t = 1}^{12T} {(1 + R_{_t}^{^{zi}})} - \prod\limits_{t = 1}^{12T} {(1 + R_t^{^{{\rm{Li}}}})} $ | (1) |

| $ BHAR = \left({\frac{1}{n}} \right)\sum\limits_{i = 1}^n {bhar_{_i}^{_z}} $ | (2) |

其中,BHAR是连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司相对其匹配公司的购买-持有超额收益率均值,bhariz是指连续三 (五) 零 (低) 杠杆企业i的超额收益率,Rtzi (Rtli) 是连续三 (五) 零 (低) 杠杆企业i (匹配公司i) 自采取极端财务保守融资政策后的下年第7个月算起到第t个月计算的普通股考虑红利再投资的月度收益率,T为持有零 (低) 杠杆公司股票的时间,n是零 (低) 杠杆公司数目。结合Ritter (1991), Spiess and Affleck-Graves (1995), Barber and Lyon (1997)等研究中的收益率及匹配公司基准原则,在计算Rtzi (Rtli) 分别采取了等权、流通市值及总市值加权三种基准收益率,在匹配有杠杆的公司采取同行业/同规模 (本年6月份总市值),同行业/同规模 (本年6月份总市值)/同市账比 (上年末M/B) 两种方法。

2. 基于Fama-French三因子模型的日历时间组合法本文也结合Fama (1998), Mitchell and Stafford (2000)研究中使用的日历时间组合法研究零 (低) 杠杆融资政策对股票超期收益的影响,他们均认为相较事件研究法,按照日历时间构造的股票投资组合更为可靠,且能有效地控制模型错误定价及降低横截面数据对研究结果的影响。模型计算公式如下:

| $ {R_{z, t}} - {R_{f, t}} = \alpha + \beta \left({{R_{m, t}} - {R_{f, t}}} \right) + sSM{B_t} + hHM{L_t} + {\varepsilon _t} $ | (3) |

| $ \begin{array}{l} ({R_{z, t}} - {R_{f, t}})\sqrt {{N_t}} = \alpha \sqrt {{N_t}} + \beta \left({{R_{m, t}} - {R_{f, t}}} \right)\sqrt {{N_t}} + sSM{B_t}\sqrt {{N_t}} \\ + hHM{L_t}\sqrt {{N_t}} + \varepsilon \sqrt {{N_t}} \end{array} $ | (4) |

其中Rz, t是指采用流通 (总) 市值加权的连续三 (五) 年零 (低) 杠杆上市公司投资组合t月的股票回报率;Rf, t为相应t月的无风险利率;Rm, t为相应的t月的市场回报率;Rm, t-Rf, t、SMBt、HMLt分别表示第t月的市场风险、规模效应和成长效应因子,εt表示误差项,Nt为连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司投资组合中的股票数目,其中三因子使用RESSET数据库中的流通市值加权、总市值加权的月度三因子数据。此Fama-French三因子模型下,回归中的截距项ɑ测试的是相对于市场来说,零 (低) 杠杆上市公司投资组合平均月超额收益率程度,正 (负) 截距表明零 (低) 杠杆上市公司投资组合的股票表现存在正 (负) 的超额收益。

3. 基于Fama-French五因子模型的日历时间组合法基于美国资本市场50多年的股票收益数据,Fama and French (2015)在原有的三因子模型中考虑了公司盈利能力 (RMW) 及投资能力 (CMA) 的影响,进而提出了五因子模型, 他们发现五因子模型在解释股票的平均回报率方面要优于三因子模型。Fama and French (2016)使用加入RMW和CMA的五因子模型又分析了资本市场现存的一些异象。本文也利用日历时间组合分析法的原理,结合Fama-French五因子模型来研究零 (低) 杠杆融资政策对股票超期收益的影响,以期验证三因子模型的实证结论。模型计算公式如下:

| $ \begin{array}{l} {R_{z, t}} - {R_{f, t}} = \alpha + \beta \left({{R_{m, t}} - {R_{f, t}}} \right) + sSM{B_t} + hHM{L_t} + \\ rRM{W_t} + cCM{A_t} + {\varepsilon _t} \end{array} $ | (5) |

| $ \begin{array}{l} ({R_{z, t}} - {R_{f, t}})\sqrt {{N_t}} = \alpha \sqrt {{N_t}} + \beta \left({{R_{m, t}} - {R_{f, t}}} \right)\sqrt {{N_t}} + sSM{B_t}\sqrt {{N_t}} \\ + hHM{L_t}\sqrt {{N_t}} + rRM{W_t}\sqrt {{N_t}} + cCM{A_t}\sqrt {{N_t}} + \varepsilon \sqrt {{N_t}} \end{array} $ | (6) |

其中Rz, t是指采用流通 (总) 市值加权的连续三 (五) 年零 (低) 杠杆上市公司投资组合t月的股票回报率;Rf, t为相应t月的无风险利率,以一个月的国债收益率代替;Rm, t为相应的t月的流通 (总) 市值加权的市场回报率;Rm, t-Rf, t、SMBt、HMLt、RMWt、CMAt分别表示第t月的市场风险、规模效应、成长效应、盈利因子及投资因子,εt表示的误差项,Nt为投资组合中的股票数目,其中五因子使用CSMAR数据库中的非ST (PT) 的沪深两市A股公司股票收益月度数据计算所得。RMWt是指t期盈利能力强的A股公司流通 (总) 市值加权的组合收益率与盈利能力差的A股公司组合收益率之差,其中盈利能力是由t-1期的营业收入减去营业成本、销售费用、财务费用及管理费用后的营业利润与t-1期的账面权益的比率计算所得。CMAt则是指t期保守投资水平的A股公司流通 (总) 市值加权的组合收益率与激进投资水平的A股公司组合收益率之差,其中投资水平是指t-1期的总资产增长率。参照Fama and French (2015)的做法,文章以2×2×2×2方法共构造16个投资组合计算定价因子。Fama-French五因子模型回归中的截距项ɑ表示零 (低) 杠杆上市公司投资组合平均月超额收益率程度,正 (负) 截距表明零 (低) 杠杆上市公司投资组合的股票表现存在正 (负) 的超额收益。

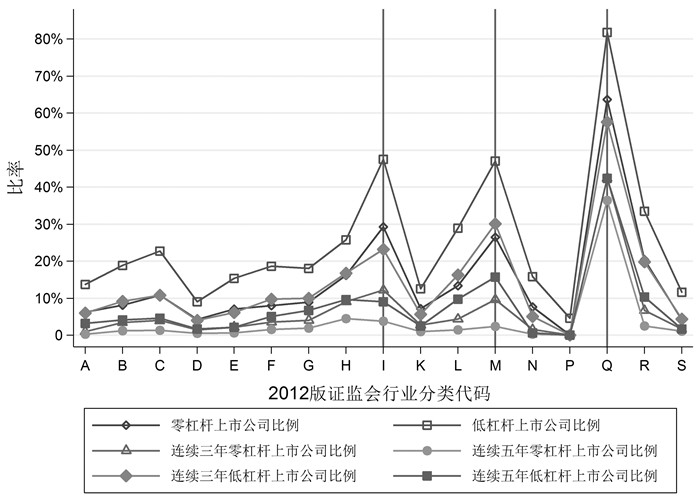

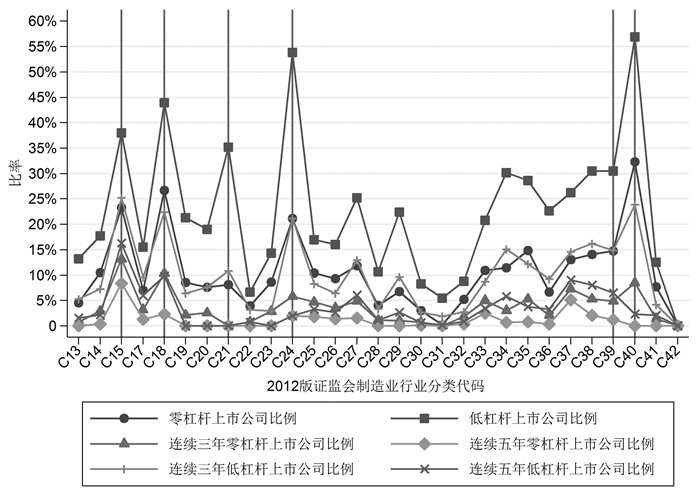

四、 实证检验与分析 (一) 描述性统计分析图 2及图 3主要描述了1992-2014期间我国沪深两市A股上市公司中零 (低) 杠杆上市公司、连续三 (五) 年零 (低) 杠杆上市公司的行业分布情况。图 2显示出持续的零 (低) 杠杆财务政策存在行业特质现象。虽然零 (低) 杠杆现象在行业上的分布上存在一定的差异,然而却广泛地分布于17个行业大类中。我们也发现信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务及卫生和社会工作三大行业中的零 (低) 杠杆公司比重较高,而由图 3可知制造业大类中的酒、饮料和茶制造业,纺织服饰业,家具制造业,文、工、体和娱乐制造业,计算机通信设备制造业及仪器仪表制造业零 (低) 杠杆公司比例较为突出,剔除了这几大行业外,其他行业中也存在较为明显的零 (低) 杠杆现象。

|

图 2 1992年-2014年零 (低) 杠杆公司行业分布图 |

|

图 3 1992年-2014年零 (低) 杠杆制造业分布图 注:上述分类码详见证监会2012行业分类码。 |

表 2、表 3主要描述了连续期间内,连续三 (五) 年零 (低) 杠杆企业及杠杆企业的公司财务特征变量均值间的差异检验结果 (由于CSMAR数据库中资本支出数据从1998年才开始披露且1998年之前零 (低) 杠杆公司数量较少,因此本文在进行均值差异性检验时,剔除了1992-1997之间零 (低) 杠杆公司)。研究发现,零 (低) 杠杆企业相比杠杆企业,具有规模更小、持有现金量更多、市账比更高、盈利性更好、盈余波动较大、投资水平保守、有形资产比重偏低、公司年限较小等特征,这也支持了Faulkender et al. (2006),Devos (2010), Strebulaev and Yang (2013)的实证结果。从表 2的Panel A易知,连续三年低杠杆公司的总资产报酬率均值为0.0630,而连续三年高杠杆公司为0.0256,两者的差异在1%水平下显著。而前者的市账比均值为2.8485,后者为1.5465。我们认为零 (低) 杠杆存在盈利水平好,股利支付多的稳定财务状况及由于公司预知未来有更好的投资机会导致目前较低的资本支出水平,会向资本市场传达出一些利好的前景,进而会推动公司股价的提升,市账比的攀高。

| 表 2 低杠杆公司及杠杆公司主要变量描述性统计表 |

| 表 3 零杠杆公司及杠杆公司主要变量描述性统计表 |

由ROA及Tobin'Q指标易知,零 (低) 杠杆公司相对杠杆企业的总资产报酬率较高,且具有较高的市账比,这在一定程度上说明我国零 (低) 杠杆上市公司财务绩效较好且拥有较高的市场价值,间接表明零 (低) 杠杆企业的股票价值要高于杠杆企业的股票收益,但是基本面的分析只能说明公司好的市场绩效仅仅只是暂时的,而这种好的股票收益表现是否可以持续下去?这也激发并推动了后文的相关分析。

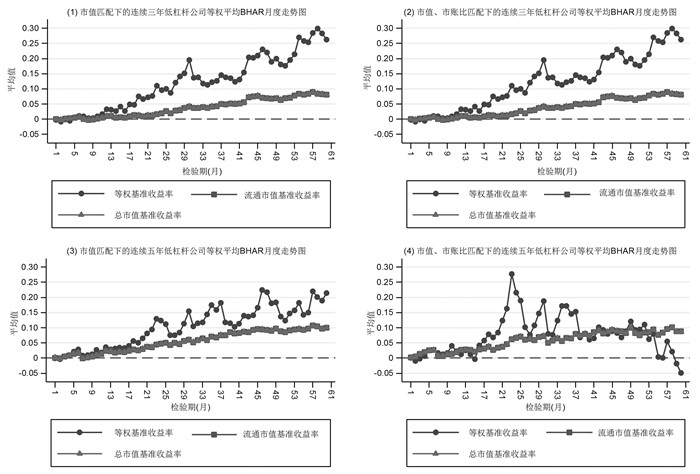

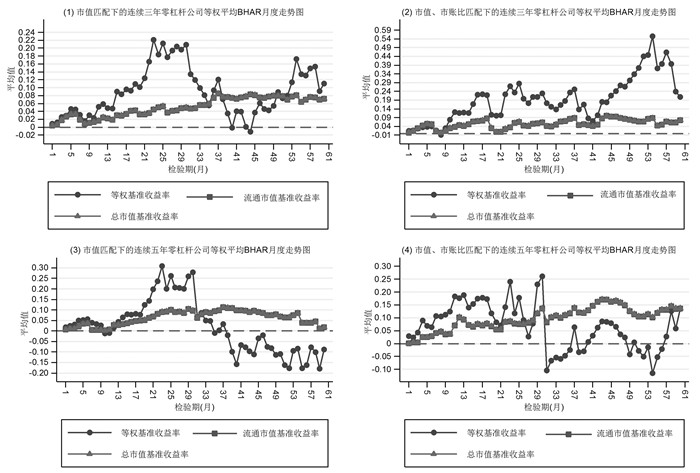

(二) 零 (低) 杠杆上市公司股票长期收益实证检验及分析 1. 基于购入-持有超额收益模型的零 (低) 杠杆公司股票收益分析图 4、图 5分别列示了不同市值及M/B匹配情况下,1-60个月零 (低) 杠杆公司的等权BHAR均值月度走势基本情况。从图中可以看出,相较杠杆公司,不管是市值匹配还是市值及M/B匹配,连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司的股票超额收益均呈现增长趋势,可以说明连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司股票相比配比公司,具有显著的超额收益,其中图 4等权基准收益率情况下的连续三 (五) 年的低杠杆公司相较流通市值、总市值基准收益率增长的幅度更大;而由图 5可得知等权基准收益率的连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司的超额收益率波动幅度较大,但是对流通市值及总市值基准收益率而言,公司的超额收益率总体仍处于零均值以上并呈现逐月增长的态势。

|

图 4 不同匹配情况下的低杠杆公司等权BHAR均值月度走势图 |

|

图 5 不同匹配情况下的零杠杆公司等权BHAR均值月度走势图 |

表 4、表 5分别列示1-5年时间窗内连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司股票的BHAR概况。从表 4可看出,在市值及M/B匹配情况下,连续三年的低杠杆公司的股票超额收益基本稳定,且其均值均大于0并基本呈现增长趋势,这表明低杠杆公司股票长期收益呈现强势效应,比如,从表 4中Panel A可以看出,在时间窗5年 (持有期60个月) 且市值匹配、等权基准收益率情况下,低杠杆公司的股票业绩超过其同类企业约26.26%左右,而流通市值基准收益率及总市值基准收益率超出约8.08%左右。

| 表 4 低杠杆上市公司股票BHAR超额收益 |

表 5的Panel A中,流通 (总) 市值基准收益率且市值匹配情况下中连续三年零杠杆公司相比同类有杠杆企业的股票超额收益从持有1年期的2.5%增长至持有期5年的7%左右,而在市值及M/B匹配情况下,也存在类似的增长情况。由Panel B可知,连续五年零杠杆公司的股票超额收益并不太稳定,尤为市值及M/B匹配情况下,这可能是由于匹配条件较为苛刻使得样本大幅度降低所致。

| 表 5 零杠杆上市公司股票BHAR超额收益 |

上述BHAR检验结果显示,在持有期1-60个月内,连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司相较匹配公司而言,均存在正的显著效应。由于BHAR事件研究法本身还存在一定的不稳定性,因而下文将采用Fama-French三 (五) 因子模型及日历时间法进一步验证连续三 (五) 年零 (低) 负债公司股票的长期收益趋势,以期可以得出类似的结论。

2. 基于Fama-French三因子模型的零 (低) 杠杆公司股票收益分析表 6、表 7分别是基于Fama-French三因子模型的连续三 (五) 年零 (低) 杠杆公司超额收益检验结果。由表 6的Panel A可知,在流通市值加权及最小二乘法情况下,投资组合的超额收益0.0113增长到0.0134,并且超额收益均在0.01水平下显著。而使用总市值加权或采取加权最小二乘法后,低杠杆公司的月度超额收益也得到相同的结论。表 6的Panel B则呈现了更为严苛的样本即连续五年的低杠杆公司股票超额收益的检验结果,亦得到了同Panel A相似的结果。

| 表 6 基于Fama-French三因子模型的低杠杆公司股票超额收益 |

| 表 7 基于Fama-French三因子模型的零杠杆公司股票超额收益 |

由表 7的Panel A得知,在投资组合流通市值加权及模型普通最小二乘法情况下,零杠杆组合的超额收益1年期的每月为0.0184,5年期的为0.0106,并且至少在0.05水平下显著。而将投资组合计算方法更改为总市值加权或将模型回归方法改为加权最小二乘法后,均可得到了类似的结论,且相较表 6的Panel A中的结果,表 7大部分的超额收益在数值上更大,也进一步说明零杠杆公司相较低杠杆公司,其超额收益更高。表 7的Panel B则描述了连续五年零杠杆公司投资组合的超额收益,大多数与Panel A结论类似,但是2-3年的超额收益虽未经过显著性检验,但截距项还是大于零。

从表 6、表 7中可以看出,在控制了市场风险、规模及市账比风险后,零 (低) 杠杆公司的超额收益 (回归方程的截距项ɑ值) 至少在10%水平下显著为正,说明零 (低) 杠杆上市公司的股票投资组合有显著的超额收益现象存在。同时,截距项ɑ的取值从第1年到第5年呈现一定的增长趋势,表明这种正势效应逐渐增强,与BHAR模型检验结果相似。从回归模型中的调整后的R2可以看出,各年Fama-French三因子回归模型对于现象的解释力度整体是很强的,最低时也达到了49.88%的水平。以上结果也进一步验证了Zaher (2010)、Lee and Moon (2011)、Byoun and Xu (2013)等的研究。

陈洁婷 (2013)研究表明企业投资对其股票预期收益存在显著的负影响,尤其是规模小、市账比高的企业组合更为显著。Fama and French (2016)也在其研究中指出盈利能力强、投资低的企业组合的超额收益显著为正。结合零 (低) 杠杆公司的盈利能力强、资本支出低的特征与股票超额收益的研究结论也再次印证了上述学者的研究。长期超额收益的存在同时也说明零 (低) 杠杆较高的M/B并不是由于市场错误定价导致的,反而可能是由于资本市场对这类特殊企业稳健的财务经营状况的认可所引起的。

3. 稳健性检验为验证实证结论的可靠性,我们也尝试将基础模型替换为Fama-French五因子模型分析零 (低) 杠杆企业在考虑盈利及投资能力后是否还存在长期超额收益。该模型自2015年提出以来,学界对其有效性还存在质疑且并未形成统一认可,尤其是中国市场,所以仅将其结果作为稳健性检验。表 8、表 9分别列示了基于Fama-French五因子模型的检验结果,我们发现大多数情况下零 (低) 杠杆公司的股票仍存在显著为正的超额收益,同样也支持了三因子模型的检验结果。且在大多数情况模型的解释力度相比之前的三因子模型有了较大的提升,比如,表 8 Panel A中流通市值加权及最小二乘法情况下,低杠杆公司投资组合的月度超额收益从0.0134增长到0.0151,且超额收益均在0.01水平下显著。

| 表 8 基于Fama-French五因子模型的低杠杆公司股票超额收益 |

| 表 9 基于Fama-French五因子模型的零杠杆公司股票超额收益 |

基于BHAR及Fama-French三 (五) 因子模型,本文使用1992-2014年沪深两市A股上市公司财务数据及股票收益数据深入研究了连续三 (五) 年零 (低) 负债公司财务特征及股票长期收益趋势,最终得到以下结论:

(1) 与美国、英国等发达资本资本市场类似,中国A股市场也存在大量的零 (低) 杠杆公司,且所占比例呈现逐年增长趋势。同时,也发现零 (低) 杠杆公司虽遍布各个行业,但仍存在行业集中现象。从公司特征的角度,发现零 (低) 杠杆上市公司存在规模小、上市年限较短、货币资金持有量高、盈利性好、投资水平保守、市账比高、非债务税盾大等共同特征。

(2) 根据国外股票市场的分析,并结合我国股票市场的特性,构建了连续三 (五) 年零 (低) 杠杆上市公司股票投资组合后,通过事件研究法及日历时间组合法分析发现不论是等权还是加权,零 (低) 杠杆上市公司股票相对于市值或者M/B匹配的杠杆公司均存在显著的长期超额收益。结果也表明我国零 (低) 杠杆上市公司股票长期表现存在显著的市场风险、规模、市账比效应。除此之外,正的超额收益也说明定价模型中的解释因子未能完全预测公司股票的收益情况,间接表明财务杠杆可能也是股票收益的影响因素之一,同时这一结论在一定程度上推动了资本结构理论的发展 (尤其是市场择机理论),并解释了零 (低) 杠杆上市公司的存在原因。

(3) 结合这类公司财务特征及股票收益表现分析认为当盈利能力强时,零 (低) 杠杆企业会保留更多的盈余资金以支持其未来经营发展,进而不会过多地依赖债务融资。另一方面,较强的盈利能力也向外界传递财务绩效好的信号,利好信息促使股票价格上升,股票收益率的提高及推动市账比上升,减少其对负债的依赖性。除此之外,较高的市账比及股利支付率,也预示着这类公司面临的财务困境具有更好的市场评价及前景,从而使企业更容易从股权融资渠道获得资金,这也会导致零杠杆现象更为凸显。

20多年来,中国股票市场在摸索中不断完善,在前进中逐步与国际接轨。然而,发展进程既有“花团锦簇”的暴涨景象,亦有“红衰翠减”的暴跌景致。自2008年的金融危机来,股市一直萎靡不振;2015年4月的大盘低开高走,沪指的拉升翻红、一路飙升,股民的内心又重新燃起希望之火。然而紧接着频繁跌落的股市又使得股民的心情跌进谷底,证监会的频繁救市也无济于事。结合2015年11月习近平总书记在中央财经领导小组第11次会议对股市提出的47字新要求,本研究结论对于国家政府规范资本市场、行业乃至微观企业的投融资行为,稳固国民经济具有参考意义;对企业而言,国务院2014年5月出台的《新国九条》要求上市公司要提高市值管理意识,本研究在指导企业融资行为的同时也可为管理者根据企业财务杠杆变化来间接管理市值提供指导。除此之外,2015年7-8月,“千股跌停”的惨烈局势引起了国内外专家学者的阵阵热议,美国有线电视台等国内外媒体将其形象的称之为“魔鬼盛宴”、“端午劫”,也有人将中国股市比作“反智力游戏”、“投机的天堂”。数次的大起大落,纵然有内幕交易者的操纵,也有政府监管不力等问题,但是在反思的过程中也不能小觑非理性投资者“推波助澜”的作用。从市场投资者角度来看,实证检验结果可进一步规范投资者的理性投资行为,建议投资者在选择股票时,不能一味地借助于K线图等技术分析手段,也可以通过财务杠杆的程度来进行抉择以期降低其投资风险。除此之外,也从实证层面验证了Lynch、Buffett两位著名投资者的经验之谈。

目前国内外有关零 (低) 杠杆的研究还不够成熟,结合对相关文献的梳理及思考,未来对零 (低) 杠杆现象的研究可从以下几方面进行:国外研究表明零 (低) 杠杆公司有形资产比重较低,R & D较高,可将零 (低) 杠杆公司与R & D有关研究相结合分析;也可结合公司兼并探讨零 (低) 杠杆现象。

| [] | 陈静, 2008, "资本结构决定与市场择时: 来自中国上市公司的经验证据", 华中科技大学硕士学位论文, No. 613000200672992. |

| [] | 龚朴、张兆芹, 2013, 《相对杠杆与股票收益:来自A股市场的证据》, 《管理科学》, 第 100–110 页。 DOI:10.3969/j.issn.1008-7540.2013.01.037 |

| [] | 屈慧敏, 2014, "股票回购的市场择时及其影响因素研究", 东北财经大学硕士学位论文, No. 2012100732. |

| [] | 黄珍、李婉丽、高伟伟, 2016, 《上市公司的零杠杆政策选择研究》, 《中国经济问题》, 第 1 期, 第 110–123 页。 |

| [] | 黄珍、李婉丽、高伟伟, 2016, 《零杠杆公司中银行债权人的缺失会加重股东与管理层间的吗》, 《财贸研究》, 第 2 期, 第 147–156 页。 |

| [] | 唐齐鸣、黄昆, 2016, 《零杠杆现象演变趋势与公司财务特征》, 《财经论丛》, 第 4 期, 第 62–71 页。 |

| [] | 咸美峰, 2011, "市场择时理论与公司资本结构的实证研究", 南京航空航天大学硕士学位论文, No. 1028709 11-0070. |

| [] | 袁显平、柯大钢, 2007, 《长期事件研究方法论:一个综述》, 《数理统计与管理》, 第 5 期。 |

| [] | 张信东、陈湘, 2013, 《上市房地产企业零杠杆现象影响因素研究》, 《财经理论与实践》, 第 2 期, 第 78–82 页。 |

| [] | 张信东、张莉, 2013, 《金字塔股权结构下企业的零负债现象》, 《经济与管理研究》, 第 8 期, 第 48–56 页。 |

| [] | Acharya V.V., Almeida H. and Baker M., 2015, "Introduction: New Perspectives on Corporate Capital Structures". Journal of Financial Economics, 118(3), 551–552. DOI:10.1016/j.jfineco.2015.06.010 |

| [] | Alti A., 2006, "How Persistent is the Impact of Market Timing on Capital Structure?". The Journal of Finance, 61(4), 1681–1710. DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00886.x |

| [] | Angelo H.D. and L.D. Angelo, 2007, "Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility", SSRN Working paper, No.FBE 02-06. |

| [] | Arslan-Ayaydin O., Florackis C. and Ozkan A., 2014, "Financial Flexibility, Corporate Investment and Performance: Evidence from Financial Crises". Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(2), 211–250. DOI:10.1007/s11156-012-0340-x |

| [] | Baker M., Wrugler J., 2002, "Market Timing and Capital Structure". The Journal of Finance, 57(1), 1–32. DOI:10.1111/1540-6261.00414 |

| [] | Barber B.M., Lyon J.D., 1997, "Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics". Journal of Financial Economics, 43(3), 341–372. DOI:10.1016/S0304-405X(96)00890-2 |

| [] | Bessler W., Drobetz W., Haller R. and Meier I., 2013, "International Zero-Leverage Phenomenon". Journal of Corporate Finance(23), 196–221. |

| [] | Bhandari L.C., 1988, "Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence". The Journal of Finance, 43(2), 507–528. DOI:10.1111/j.1540-6261.1988.tb03952.x |

| [] | Billett M.T., King T.H.D. and Mauer D.C., 2007, "Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants". The Journal of Finance, 62(2), 697–730. DOI:10.1111/j.1540-6261.2007.01221.x |

| [] | Byoun S., Xu Z.X., 2013, "Why do Some Firms Go Debt Free?". Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 42(1), 1–38. DOI:10.1111/ajfs.2013.42.issue-1 |

| [] | Caskey J., Hughes J. and Liu J., 2012, "Leverage, Excess Leverage, and Future Returns". Reviews of Accounting Studies, 17(2), 443–471. DOI:10.1007/s11142-011-9176-1 |

| [] | Denis D.J., 2012, "The Persistent Puzzle of Corporate Capital Structure: Current Challenges and New Directions". The Financial Review, 47(4), 631–643. DOI:10.1111/fire.2012.47.issue-4 |

| [] | Dessí R., Robertson D., 2003, "Debt, Incentives and Performance: Evidence from UK Panel Data". The Economic Journal, 113(490), 903–919. DOI:10.1111/ecoj.2003.113.issue-490 |

| [] | Devos E., Dhillon U., Jagannathan M. and Krishnamurthy S., 2012, "Why are Firms Unlevered?". Journal of Corporate Finance, 18(3), 664–682. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2012.03.003 |

| [] | Duru A., Iyengar R.J. and Zampelli E.M., 2012, "Performance Choice, Executive Bonuses and Corporate Leverage". Journal of Corporate Finance, 18(5), 1286–1305. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2012.08.003 |

| [] | Fama E.F., 1998, "Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance". Journal of Financial Economics, 49(3), 283–306. DOI:10.1016/S0304-405X(98)00026-9 |

| [] | Fama E.F., French K.R., 2015, "A Five-Factor Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22. DOI:10.1016/j.jfineco.2014.10.010 |

| [] | Fama E.F., French K.R., 2016, "Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model". Review of Financial Studies, 29(1), 69–103. DOI:10.1093/rfs/hhv043 |

| [] | Faulkender M., Flannery M.J., Haukins K.W. and Smith J.M., 2012, "Cash Flows and Leverage Adjustments". Journal of Financial Economics, 103(3), 632–646. DOI:10.1016/j.jfineco.2011.10.013 |

| [] | Faulkender M., Petersen M.A., 2006, "Does the Source of Capital Affect Capital Structure". Review of Financial Studies, 19(1), 45–79. DOI:10.1093/rfs/hhj003 |

| [] | George T.J., Hwang C.Y., 2010, "A Resolution of the Distress Risk and Leverage Puzzles in the Cross Section of Stock Returns". Journal of Financial Economics, 96(1), 56–79. DOI:10.1016/j.jfineco.2009.11.003 |

| [] | Graham J. R., 2000, "How Big are the Tax Benefits of Debt?". The Journal of Finance, 55(5), 1901–1941. DOI:10.1111/0022-1082.00277 |

| [] | Hahn J., Lee H., 2009, "Financial Constraints, Debt Capacity and the Cross-Section of Stock Returns". The Journal of Finance, 64(2), 891–921. DOI:10.1111/j.1540-6261.2009.01452.x |

| [] | Lee H., Moon G., 2011, "The Long-Run Equity Performance of Zero-Leverage Firms". Managerial Finance, 37(10), 872–889. DOI:10.1108/03074351111161565 |

| [] | Mahajan A., Tartaroglu S., 2008, "Equity Market Timing and Capital Structure: International Evidence". Journal of Banking & Finance, 32(5), 754–766. |

| [] | Marchica M.T., Mura R., 2010, "Financial Flexibility, Investment Ability, and Firm Value: Evidence from Firms with Spare Debt Capacity". Financial Management, 39(4), 1339–1365. DOI:10.1111/fima.2010.39.issue-4 |

| [] | Mitchell M.L., Stafford E., 2000, "Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance". Journal of Business, 73(3), 287–328. DOI:10.1086/jb.2000.73.issue-3 |

| [] | Penman S.H., Richardson S.A. and rem T., 2007, "The Book-to-Price Effect in Stock Returns: Accounting for Leverage". Journal of Accounting Research, 45(2), 427–467. DOI:10.1111/joar.2007.45.issue-2 |

| [] | Ritter J., 1991, "The Long-Run Performance of Initial Public Offerings". The Journal of Finance, 46(1), 3–27. DOI:10.1111/j.1540-6261.1991.tb03743.x |

| [] | Spiess D.K., Affleck-Graves J., 1995, "Underperformance in Long-Run Stock Returns Following Seasoned Equity Offerings". Journal of Financial Economics, 38(3), 243–267. DOI:10.1016/0304-405X(94)00817-K |

| [] | Strebulaev I. A., Yang B.Z., 2013, "The Mystery of Zero-Leverage Firms". Journal of Financial Economics, 109(1), 1–23. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.02.001 |

| [] | Welch I., 2004, "Capital Structure and Stock Return". Journal of Political Economy, 112(1), 106–132. DOI:10.1086/379933 |

| [] | Yang B.Z., 2013, "Dynamic Capital Structure with Heterogeneous Beliefs and Market Timing". Journal of Corporate Finance(22), 254–277. |