性别歧视。户籍歧视。残疾歧视和种族歧视是劳动力市场中典型存在的歧视行为 (王美艳,2005;章元、王昊,2011;解垩,2011)。从某种角度来讲,它们皆代表了劳动者特有的“属性”上的区别,且该属性极易被区分出来①,故而以上歧视行为较早地得到了关注和研究。

①如劳动者的种族、性别、是否为农村户籍、是否残疾等都有较为明确的评判标准,较易衡量。

然而值得注意的是,一种存在已久但又易被忽视和难于精确衡量的歧视行为在近年来表现的越来越突出。它不似劳动者的性别或户口等具备二选一的简单模式,而是隐秘的通过人与人之间的感觉来影响就业和工资,这就是对劳动者的外貌歧视。

外貌通常以身高。体重 (BMI ②) 和容貌的形式表现出来。相较于容貌水平,身高和体重更易测量和形成一致认识。多数研究认为,身高对工资报酬具有显著积极的影响,而体重则表现为显著的负效应,且这种效应在女性身上更为明显。(Register and Williams, 1990;Loh,1993;Averett and Korenman 1999;Gortmakeretal.,1993;Pagan and Davila, 1997;Mitra,2001;Cawley,2004;Hersch,2008;Heineck,2005;Case,2008;高文书,2009;江求川、张克中,2013)。

②体质指数 (Body Mass Index, BMI) 是用来衡量体重是否标准的指标, 通过体重与身高计算而得:BMI=weight (kg)/height (m)2。单纯关注体重有时并不能很好地反映外貌特征, 正如江求川 (2013)所举之例:身高175cm、体重70kg的个体与身高175cm、体重90kg的个体在外表上存在很大差异。

而容貌作为外貌的重要表现形式,其对收入的影响却很少被研究。近年来,大量应聘者被要求照片随简历附上;毕业生毕业之前要做的重要功课也包括了化妆技巧,更有甚者以整容的方式改善外在形象 (刘茜,2008);即便是公平性更为显著的公务员考试,也在其录用标准中对容貌做了相应要求①;2007年中国“容貌歧视第一案”更是以法律形式使“容貌影响工作和收入”这一命题撞入大众视野②。“颜值”这个近年来的高频热词说明,我们已经处在了一个“看脸的时代”,社会对外在形象的关注度越来越高。因此,研究容貌对收入的影响有极大的现实需求和意义。

①公务员录用体检特殊标准被指存在相貌歧视 (新浪网:http://news.sina.com.cn/c/2011-11-19/024623489937.shtml,2011年11月19日)。

②透析全国“相貌歧视第一案”(新浪网:http://news.sina.com.cn/o/2007-03-04/042511333579s.shtml,2007年3月4日)。

本文运用微观调查数据,不仅证明了容貌歧视确实存在,而且通过对全部样本按性别和学历的分组研究,进一步明确了“容貌—工资”效应产生作用的人群特征:容貌歧视不分男女,但会因学历水平而异,在高学历群体中容貌不会对收入产生显著影响,“美貌溢价” (Beauty Premium) 和“丑陋罚金” (Penalty for Plainness) 将失效。

二、 文献综述“Beauty Pays”,容貌不仅会影响劳动者的收入水平 (Hamermesh,2011),还会在其个人求职及晋升中发挥重要作用 (Rhode,2010)。容貌较好者会比其长相平庸的同事得到更高的工资、额外津贴和更好的特殊待遇,这就是Hamermesh (2011)提出的“美貌经济学”(Economics of Beauty)。

Robert E. Quinn (1978)的研究发现,容貌俊美者在被录用的机会方面和初始工资水平上都有优势。Johnston (2010)通过对女性发色的研究指出,女性金发的溢价相当于多接受一年教育所带来的工资收益,其伴侣的工资也会比其他人高出6%。Sean et al.(2012)发现,相貌越好的地产经理人所成交的地产价格越高。Daniel S. Hamermesh and Jeff E. Biddle (1994)将容貌纳入到工资方程中,证明了“美貌溢价”(Beauty Premium) 的存在,且“丑陋罚金”(Penalty for Plainness) 更大的体现在男性身上。Irene Frieze (1991)通过对MBA学生毕业十年后收入的研究也发现,男性的起始工资及后期工资收入都会因出众的容貌而得到升水;女性的容貌则只会影响其未来工资的增长速度,对起始工资影响不大。而Daniel S. Hamermesh et al. (1999)对上海劳动力市场的研究却发现,容貌丑陋的女性受到的经济惩罚要大于男性,容貌姣好的女性获得的“美貌红利”也更多。Roszel et al.(2001)研究发现:在加拿大,容貌有优势的人会比缺乏外在吸引力的劳动者具有更高的年收入。Barry Harper (2000)的研究也支持容貌的美丑会对收入产生显著影响的结论。Scholz and Sicinski (2015)运用美国的时间序列数据揭示了产生这一现象的原因:良好的相貌与自信度、外向性格、学生时代课外活动参与度高度相关,相貌较好的人拥有较多的机会,可以不断增强领导力、沟通能力及合作精神,为将来取得较高收入奠定基础。

容貌歧视问题已成为国外劳动力市场的新的研究热点,相较之下国内对于该方面的研究却较为鲜见。Shen (2010)统计了中国2008年至2010年约105.8万份招聘广告,其中对求职者容貌水平有要求的企业占比高达7.7%,而在对学位要求较低的企业之中这一比例则更高,达到15%。刘一鹏等 (2016)基于中国家庭追踪调查 (CFPS)2010年的数据,利用最小二乘法和工具变量法进行研究,认为容貌高于平均水平并不会带来显著的工资升水,但容貌低于平均水平却会使男性和女性劳动者的工资率分别显著降低17.8%和9.5%。基于人际吸引理论,黎建新等 (2016)探讨了服务人员的外表吸引力与顾客服务质量的感知之间直接正向的关系。张俊莉 (2004)通过“容貌影响实验”证实:容貌更具吸引力的求职者在面试过程中会比容貌平庸者更易获得较高评价。刘茜 (2008)从法律学的角度研究了毕业前的“整容热”问题,也从侧面反映了中国劳动力市场上容貌歧视现象。

现有对中国劳动力市场容貌歧视的研究中,主要存在以下四点不足:研究学科方面,多以社会学或法学为主,经济学角度的研究还十分匮乏;研究方法方面,由于容貌水平这一变量存在测量误差,而且工资方程的多元回归中可能会遗漏与容貌相关并影响工资的解释变量,因此最小二乘法 (OLS) 存在缺陷;即使利用工具变量也可能很难完全克服容貌水平的内生性;研究角度方面,容貌的工资效应不仅仅可能在性别上有差异,还有可能体现在学历水平上。目前的文献多是只将男性与女性分开研究,而没有关注到不同学历群体的容貌歧视可能也会不同。

鉴于此,本文利用大样本微观调查数据,从经济学角度,对中国劳动者的容貌—工资效应进行实证研究。为解决容貌变量可能存在的内生性问题,本文在OLS回归之外,使用倾向性得分匹配法 (PSM) 加以分析,并将男性与女性,高学历与低学历群体分别独立开来进行研究。

本文的结构安排如下:第三部分介绍本文的数据;第四及第五部分进行实证分析,探讨容貌对个人工资收入的影响;第六部分对本文结论进行稳健性及敏感性讨论;第七部分得出结论。

三、 数据描述本文使用的是2012年中山大学“中国劳动力动态调查”所得到的数据 (CLDS)。该数据是“985”三期“中山大学社会科学特色数据库建设”专项内容,对中国城乡以村/居为追踪范围的家庭、劳动力个体开展每两年一次的动态追踪调查。其样本覆盖中国29个省市 (除港澳台、西藏、海南外),调查对象为样本家庭户中的全部劳动力 (年龄15至64岁的家庭成员)。在抽样方法上,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法 (multistage cluster stratified,PPS sampling)。调查成功完成村居问卷303份,家庭问卷10612份和劳动力个体问卷16253份。

该调查收集了受访者的人口学、社会经济学和健康水平等信息,尤其是其包括了受访者的容貌评分①这一重要信息,故而为研究容貌与个人收入之间的关系提供了可能。容貌和工资收入是本文的两个主要变量,剔除容貌评分的缺失值458个,工资收入缺失值及为零值8503个。由于本文的研究对象需要有工资收入,故剔除年龄小于16岁及大于60岁的样本1902个。另剔除体重大于200公斤的异常值57个,BMI大于40的异常值8个,个体行业缺失值29个。本文最终的样本包含5296个观测值,其中3041个男性和2255个女性。表 1给出了相关变量的描述性统计。

①由调查员为受访者的容貌进行评分,1分为最低,10分为最高,越美丽分值越高。

| 表 1 样本统计性描述 |

从表 1的描述统计可看出,全部样本的容貌平均值为6.31分,女性的容貌平均得分为6.46,男性略低,为6.21分。按是否为大专及以上学历将样本分为高学历组 (共1000个样本) 和低学历组 (共4296个样本) 后发现,前者的容貌均值为6.85分,明显高于后者的均值6.18分。需要注意的是,访员之间存在审美差别,同一个受访者可能因访员的不同而得到相异的外貌评分。例如对同一个容貌俊美者而言,其容貌得分可能为7分,但也可能为9分;而同一容貌较差者可能得到5分,但也有可能是3分。因此,直接将容貌得分作为关键变量进行分析可能会对结果带来较大偏误。然而,如果受访者的容貌较差,则访员给其8分或9分的可能性则较低,而打出6分或5分的可能性则较高:即对一个人容貌等级的判定差异往往会小于其容貌具体打分的差异。考虑到这一点及本研究中五组样本较为稳定的均值②,我们借鉴刘一鹏 (2016)的处理方法,以容貌的平均水平为界,将1至10分具体划分为三个部分:1至6分为低于平均水平的容貌劣势群体 (共1570个样本),7分容貌普通者 (1354个),8至10分为容貌优势群体 (共2372个)。

②注意到五组样本的容貌均值虽然不同,但都位于6分到7分的开区间中,均值水平比较稳定。

样本整体的年平均工资收入为28646.44元,其中男性年平均工资收入约为32599.43元,女性的年工资收入比男性略低,为23315.61元。高学历组和低学历组的年平均工资分别为48189.55元和24097.30元。考虑到收入通常是对数正态分布,本文余下部分将使用年工资的对数值来反映收入水平。

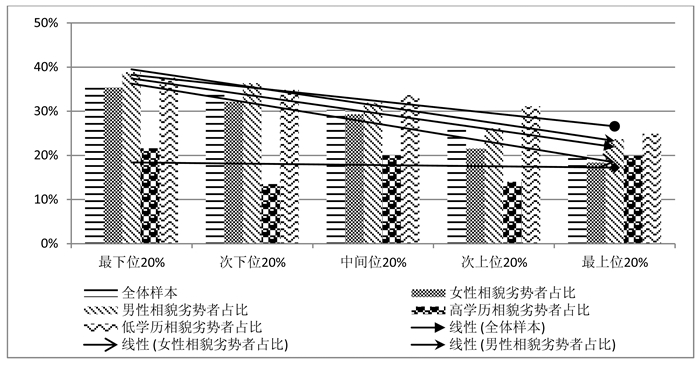

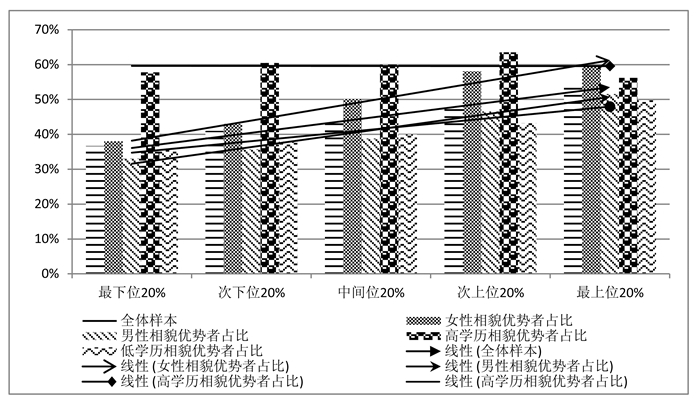

将收入由低到高划分为五等分,观察容貌优势者及容貌劣势者在每一分位数内的占比情况。正如图 1所示,除高学历群体之外,其余包括全部样本、男性、女性及低学历群体在内的四组样本,都明显表现出了容貌劣势者占比随收入分位数上升而逐渐下降的趋势,即容貌劣势者在越高的收入分位组中所占比例越小,容貌劣势可能会对收入产生消极作用。与容貌劣势者占比的下降趋势相反,图 2中容貌优势者的占比在除高学历群体之外的四组样本中都随着收入分位数的上升而大幅度上升,这说明容貌优势可能会对收入产生积极作用。

|

图 1 不同工资收入区间下的容貌劣势分布情况 资料来源:2012年中山大学“中国劳动力动态调查”。 |

|

图 2 不同工资收入区间下的容貌优势分布情况 资料来源:2012年中山大学“中国劳动力动态调查”。 |

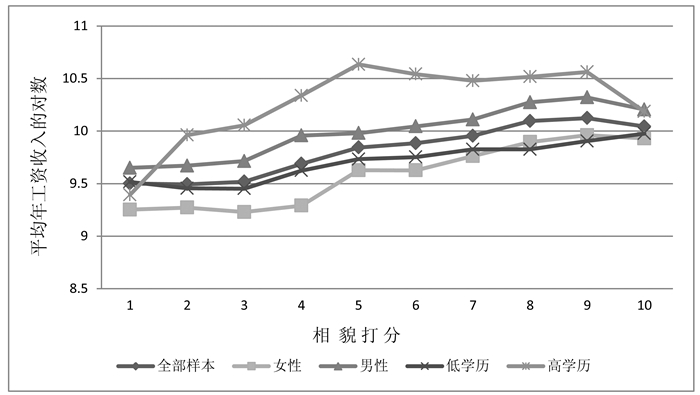

对容貌得分相同的样本求工资收入的均值后发现,除高学历群体的趋势不确定之外,全部样本和其他三个群体都表现出平均年工资随容貌得分的增大而提高的趋势。因此图 3说明,在不考虑其他因素的情况下,“颜值”与工资收入正相关。但由于以上这种直观观察不能同时控制年龄、教育、行业等其他变量对工资的影响,因此需要进一步借助计量经济分析方法对容貌与工资收入的关系进行研究。

|

图 3 容貌得分与年平均工资收入的对数 资料来源:2012年中山大学“中国劳动力动态调查”。 |

笔者采用拓展的Mincer工资方程,对容貌的工资效应进行回归分析,其回归模型为:

| $ \ln Wag{{e}_{i}}=\alpha +\beta plai{{n}_{i}}+\delta nic{{e}_{i}}+\sum{{{\gamma }_{n}}\text{ }\!\!\times\!\!\text{ }contro{{l}_{i}}+{{\varepsilon }_{i}}} $ |

其中,下标i代表第i个劳动者,lnWage代表其在2011年的工资收入的自然对数。α是常数项。plain为虚拟变量,代表个体是否为容貌劣势者;β是容貌劣势的边际工资效应,即容貌劣势者与容貌普通者在其他条件相同的情况下所获得工资差距的对数。nice也为虚拟变量,代表个体是否为容貌优势者;δ是其在同等条件下与容貌普通者获得工资差距的对数值。control代表一系列影响工资的其他控制变量 (包括该劳动者的身高、BMI值、性别、年龄及其平方、户口性质、学历、2011年是否工作十二个月、是否为中共党员、健康状况、工作时间是否为十二个月、所从事的职业及所属行业等);γ是相应控制变量的系数。n是控制变量的序号;N是控制变量的总数;εi是误差项。通过数据描述可知,在容貌对工资的影响方面,不同性别和不同学历会存在较大不同,因此,本研究将对整体样本,男性群体、女性群体、高学历群体和低学历群体等五种不同情况分别进行工资方程回归。

建立在前文对容貌与工资收入的分析上,预期容貌优势对劳动者工资有正的影响,而容貌劣势将会有负影响,即χ的符号为正,而β为负。身高会对工资收入产生正效应而BMI反之。

学历作为衡量人力资本的重要形式,会带来正的工资回报。预期性别作用为负,即女性会受到工资歧视而获得低于同等条件男性的工资收入。年龄会对工资收入产生非线性影响,后者随年龄的增加先上升后下降,故而预期年龄一次项的回归系数为正而二次项为负,即倒U型的二次曲线关系。此外,预期健康状况对工资报酬有正的影响,即劳动者越健康工资报酬会越高;农业户口对工资报酬有负影响 (Liu,1998);中共党员身份对工资有正的影响 (Appleton et al., 2005;Li,2003;Bishop et al., 2008);2011年是否工作十二个月对工资的影响也为正。

表 2中OLS回归结果验证了前述容貌优势对工资报酬具有正向影响的理论预期 (除男性群体和高学历群体以外)。在其他条件相同的情况下,具有容貌优势的劳动者会比容貌一般者工资高出6.29%;容貌姣好的女性会比一般女性高出8.22%的工资收入;而在低学历群体中,貌美者则比一般者有8.1%的工资升水。通过OLS回归,并未发现容貌劣势在任何一种情况下会对工资收入产生显著的负向影响,且在女性群体中,系数反而为正,这与我们的预期不相符。在控制了职业和行业之后,回归结果也表明,性别、大专及以上学历、年龄及其平方、是否工作12个月、农村户口等控制变量都对工资都有显著影响,影响方向也与理论预期完全一致;健康程度和中共党员身份影响工资的方向也同预期一致。

| 表 2 不同群体劳动者工资方程回归结果 (OLS) |

“虽然相貌作为解释变量具有较强的外生性,众多相关文献鲜有讨论其内生性的问题”,但为了能够更加准确地估计容貌对工资的因果效应,有学者用配偶的容貌作为个体容貌的工具变量,得出容貌优势没有显著积极作用,但容貌劣势会使男性劳动者工资率显著降低17.8%,女性劳动者工资率显著降低9.5%的结论 (刘一鹏,2016)。

然而由于容貌评价多为主观结果,且工资方程的多元回归中可能会遗漏与容貌相关并影响工资的解释变量,如受访者的个人气质等未观察到的因素等;此外容貌和工资收入可能互为因果:高工资能带来更多的资金用于提高外在形象,而容貌优势又可能反过来带来更高的工资收入。因此容貌可能存在内生性,进而导致OLS估计出的系数有偏。对容貌内生性的关注还是有必要的。

如果能够估计出容貌优势或劣势者在没有该情况时的工资收入,即反事实 (counterfactuals),那么用前者的工资收入减去后者的工资收入,就能反映出容貌与工资收入的因果关系,解决其内生性问题。但实际上对于同一个人来说,不可能同时观察到这两种情况下的工资收入①。因此,本文的核心思想是通过构造一个除了容貌特征之外,其他各种禀赋均相匹配一致的参照对象来作为其替代者,这样就可以通过这个被构造出的对照组来测算二者工资收入是否有显著的差异性,从而估计出容貌的工资效应。按照这种典型的构造反事实的因果推断思路,下文具体运用倾向得分匹配法 (PSM) 来进行研究。

①例如在同一样本集中,一个人不可能同时既是容貌优势者又不是容貌优势者。

倾向得分匹配法 (propensity score matching,PSM) 最早由Rosenbaum和Rubin提出,是根据个体行为选择的倾向得分通过加权,把对照组和处理组匹配起来,是克服内生性偏差的方法之一。该方法的基本思路就是通过构建反事实框架形成一个近似的“随机干预试验”,这样在估计处理组和对照组的差异时就可以消除由不可观察特征所导致的显性偏差和自选择内生性偏差。

由于对容貌水平的评价存在较大的主观性,并没有一个明确的划分标准,因此需要具体考虑如何划分处理组和控制组。在对该问题的已有研究中,未曾见到匹配法的应用,在其他方法中多以均值来划分容貌的等级,如Hamermesh, D S Meng X (1999)将得分高于和低于均值的样本划分为容貌优势者 (Good Looking) 及容貌劣势者 (Bad Looking) 进行研究,刘一鹏 (2016)也依据平均得分设置了Above和Below两个虚拟变量。借鉴以上处理方法,加之本文样本的容貌均值较为稳定的处在6分到7分的区间之中,可以进行统一划分,所以考虑采用均值来确定处理组和控制组的方法。在后文的分析中,具体的匹配方法在共同支撑区间下可以满足平衡性检验,且实证结果基本符合我们对容貌歧视这一现象的认知及理论预期,具有一定的可行性。

在具体操作中,首先要计算个体具有潜在容貌优势 (或劣势) 的倾向得分,比较常用的方法是使用logistic回归来计算 (Dehejia and Wahba, 1999)。第二步是按照倾向得分将处理组和对照组进行匹配。匹配方法包括最近邻居匹配法 (nearest neighbor matching)、半径匹配法 (radius matching)、内核匹配 (kernel matching) 和分层匹配 (stratification matching) 等 (Beck and Ichino, 2002)。第三步是对匹配好的两组样本进行估算处理,得出平均效应。最后对匹配的共同支撑区间和平衡性进行检验。

本文首先通过Logit模型估计出样本容貌劣势者、容貌优势者、非容貌劣势者及非优势者的倾向性分值,然后通过倾向性分值对处理组和对照组进行匹配,最后估算出匹配好的配对样本的平均处理效应ATT (average treatment effect on the treated)。以容貌劣势的分析为例,其中:

| $ ATT=E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i1}}\left| plain=1, P\left(i \right) \right. \right]-E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i0}}\left| plain=1, P\left(i \right) \right. \right] $ |

上式中,plain=1表示容貌劣势;lnWagei1表示第i个容貌劣势者的现在的工资收入;lnWagei0表示第i个非容貌劣势者现在的工资收入;P (i) 表示容貌劣势倾向得分值,即由Logit模型估计出来容貌劣势的概率。但是容貌劣势者i作为非容貌劣势者时的收入E[lnWagei0|plain=1, P(i)]是不可观察的。此时可以由其相匹配的非容貌劣势者现在的收入来近似替代,即可以用E[lnWagei0|plain=0, P(i)]来代替E[lnWagei0|plain=0, P(i)]。因此,容貌劣势的工资平均处理效应 (ATT) 可以表示为:

| $ \begin{align} & ATT=E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i1}}\left| plain=1, P\left(i \right) \right. \right]-E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i0}}\left| plain=1, P\left(i \right) \right. \right] \\ & \ \ \ \ \ \ \ =E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i1}}\left| plain=1, P\left(i \right) \right. \right]-E\left[ \ln \ Wag{{e}_{i0}}\left| plain=0, P\left(i \right) \right. \right] \\ & \ \ \ \ \ \ \ =\left[ \sum\limits_{i\in \left[ plain=1 \right]}{\ln \ Wag{{e}_{i1}}-\sum\limits_{i\in \left(plain=0 \right)}{\omega \left({{p}_{i}}, {{p}_{j}} \right)\ln Wag{{e}_{i0}}}} \right]/{{N}_{t}} \\ \end{align} $ |

其中,Nt为容貌劣势者个数;ω(pi, pj) 是赋予的权重,是非容貌劣势者j的现在工资收入lnWagej0代替容貌劣势者i假如不是容貌劣势时现在工资收入lnWagei0时,对非容貌劣势者j现在工资收入lnWagej0赋予的权重,是容貌劣势者倾向性分值pi和非容貌劣势者倾向性分值pj的函数。根据不同匹配方法有不同的权重确定方法。本文根据Gilligan & Hoddinott (2006)的研究文献确定权重ω(pi, pj):

| $ \omega \left( {{p}_{i}},{{p}_{j}} \right)=k\left( \frac{{{p}_{i}}-{{p}_{j}}}{h} \right)/\sum\limits_{j\in plain=0}{k\left( \frac{{{p}_{i}}-{{p}_{j}}}{h} \right)} $ |

其中,K (·) 服从高斯正态分布函数;h为窗宽参数。

为了验证容貌在不同群体中对工资收入的影响程度,本文对全体样本、男性群体、女性群体、高学历群体和低学历群体分别进行匹配法研究,具体每个匹配法所用协变量注于各表下方。从表 3可知,在全体样本中,容貌优势的估计结果同OLS一致,对工资收入有显著的正效应,劳动者会因为其高于平均水平的容貌而获得5.9%至7.2%的“美貌溢价 (Beauty Premium)”①。但是,原本用OLS估计时对工资收入并不显著的容貌劣势,无论用哪一种匹配方法均显著为负。这说明,容貌歧视确实存在,劳动者会因其低于平均水平的长相而遭受到显著低于同条件的其他人的工资待遇。而这一点用OLS回归是没有被证明的。

| 表 3 匹配法估计全体样本的容貌劣势和容貌优势的工资效应 |

①最近邻居法的估计结果并不显著,但由于其对照组样本数小于处理组,而其他三种匹配方法并不存在该问题。因此我们有理由认为其余三种匹配方法更准确。

将全部样本分成女性群体与男性群体两部分,分别进行匹配法分析。通过表 4对女性的分析可以看出,容貌优势有显著的工资升水,这与OLS估计结果一致。而与其相反的是,原本为正但不显著的容貌劣势在进行匹配分析时,用四种方法得到的结果都转而为负,且半径匹配法和核匹配均在5%的显著性水平上显著性。可见在女性群体中,即使容貌劣势者的年龄、户口、学历、年工作时长、健康程度、职业及所在行业都同与之相匹配的女性非常接近,但依旧会受到容貌歧视,受到9.6%至10.2%的“丑陋罚金”(Penalty for Plainness)。

| 表 4 匹配法估计女性的容貌劣势和容貌优势的工资效应 |

如果说在固有观念里,容貌对女性十分重要,女性群体中的容貌歧视可以被部分预期到,那么在男性群体中,是否也存在容貌影响收入的情况呢?表 5显示,同女性群体的情况相类似,男性群体用OLS回归时容貌劣势并不显著;而通过试图构造“反事实”的分层匹配法、半径匹配法和核匹配法可知,容貌劣势也会显著降低男性的工资收入。男性的容貌优势通过半径匹配法和核匹配法的配对分析也表明,“美貌溢价”确实存在。美貌有助于收入的提高,而低于平均水平的容貌则会拉低收入,容貌歧视不仅仅存在于女性当中,在男性中也同样存在。

| 表 5 匹配法估计男性的容貌劣势和容貌优势的工资效应 |

“才貌双全”之说古而有之,学历才能和容貌长相是一个人重要的禀赋资本。那么,将“才”不同的所有样本放在一起研究“貌”对其收入的作用,就意味着假设所有同“貌”不同“才”的样本在外貌影响收入时的斜率是一致的。然而,这一假设有可能存在错漏,因此将全体样本分成高学历和低学历两个群体分别进行匹配法分析,或许可以得出更有针对性的结论。

高学历群体的OLS回归中,容貌优势的符号为正,容貌劣势为负,但都不显著。表 6通过四种不同方法的匹配法处理后,容貌的作用依旧不显著,即在高学历群体中,容貌高下并不会对工资收入产生显著影响,容貌歧视在高学历群体中并不存在:容貌劣势的高学历者可免于受到“丑陋罚金”的遭遇,而“美貌溢价”也没有给“颜值”高的高学历者带来额外的工资升水。

| 表 6 匹配法估计高学历群体的容貌劣势和容貌优势的工资效应 |

相比之下,低学历群体的情况与之有显著区别。如表 7所示,匹配法分析验证了低学历群体OLS回归中容貌优势的工资升水效应 (分层匹配法、半径匹配法和核匹配法都得出ATT显著为正的结论),即高“颜值”对低学历者十分重要,它可以显著提高其工资收入6.8%至7.9%。而容貌劣势的匹配法分析则使之前OLS不显著的“丑陋罚金”变得显著。如果一个劳动者“颜值”较低,而其恰好又没有高学历的辅助 (即他属于低学历群体),那么他的工资收入将会因为容貌的问题显著降低6%至8.5%。

| 表 7 匹配法估计低学历群体的容貌劣势和容貌优势的工资效应 |

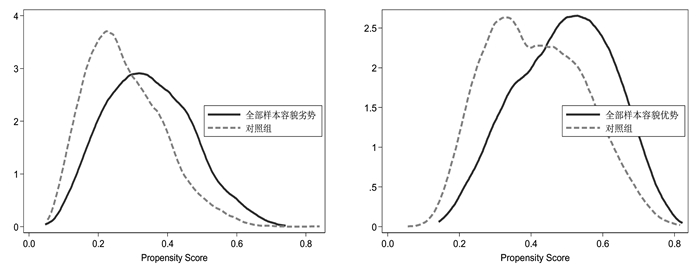

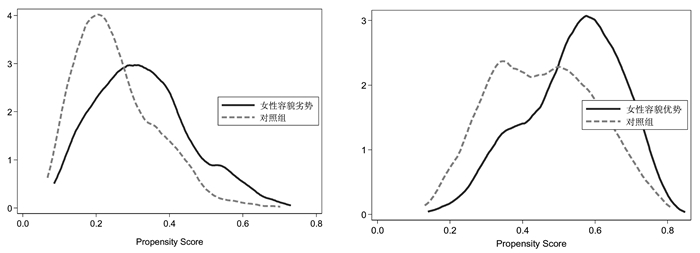

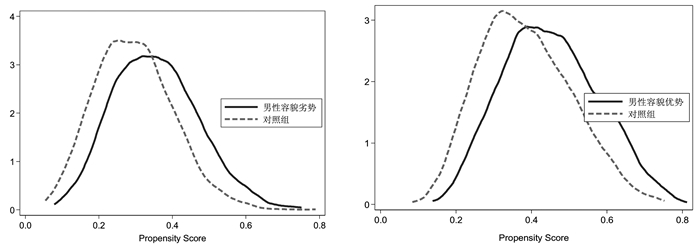

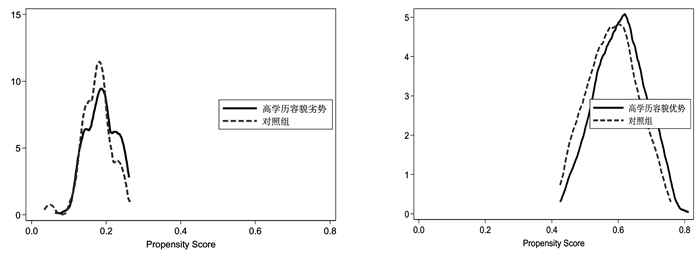

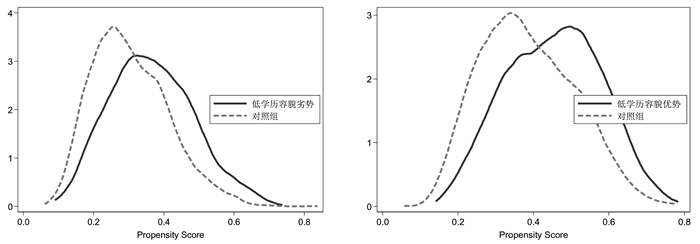

匹配法的有效性是建立在其共同支撑区间和平衡性检验的基础之上的。从图 4至图 8可知,匹配后五组样本的密度函数交互部分较大,均满足共同支撑假设。表 8及表 9给出了全体样本容貌劣势和容貌优势的平衡性检验结果①可以看到,经过匹配后,除一个职业虚拟变量以外,其余特征变量的偏误比例都降到2%以下;t检验统计值表明,我们无法拒绝处理组和控制组之间差异为零的原假设;经过匹配后观察偏误 (绝对值) 降低比例约在80%左右。这些意味着倾向分数匹配方法确实能够大大降低处理组和控制组之间的差异,满足平衡性检验。

①限于篇幅,行业的检验结果未列出,如有需要可与作者联系。

|

图 4 全体样本容貌劣势及容貌优势的倾向分数密度函数 |

|

图 5 女性群体容貌劣势及容貌优势的倾向分数密度函数 |

|

图 6 男性群体容貌劣势及容貌优势的倾向分数密度函数 |

|

图 7 高学历群体容貌劣势及容貌优势的倾向分数密度函数 |

|

图 8 低学历群体容貌劣势及容貌优势的倾向分数密度函数 |

| 表 8 全体样本容貌劣势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 9 全体样本容貌优势处理组和控制组平衡性检验结果 |

由表 10及表 11中女性群体容貌劣势和容貌优势的平衡性检验结果可见,匹配后半数特征变量的偏误比例都降到5%以下,降低比例均大于68.10%。同时t检验统计值表明,我们无法拒绝处理组和控制组之间的差异为零的原假设,平衡性检验通过。

| 表 10 女性容貌劣势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 11 女性容貌优势处理组和控制组平衡性检验结果 |

由表 12及表 13中男性群体容貌劣势和容貌优势的平衡性检验结果可见,匹配后半数特征变量的偏误比例都降到5%以下,降低比例均大于64.8%,同时t检验统计值接受处理组和控制组之间的差异为零的原假设。高学历群体和低学历群体在表 14至表 17的分析表明,在匹配后的偏误比例、偏误降低比例及差异t值等三方面均通过了平衡性检验。

| 表 12 男性容貌劣势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 13 男性容貌优势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 14 高学历群体容貌劣势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 15 高学历群体容貌优势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 16 低学历群体容貌劣势处理组和控制组平衡性检验结果 |

| 表 17 低学历群体容貌优势处理组和控制组平衡性检验结果 |

由于对容貌水平的判断具有较大的主观性,所以为了得到更为稳健的结论,首先控制访员固定效应进行OLS回归,其次进一步将回归显著变量与访员变量同时作为协变量进行匹配,并进行共同支撑区间检验及平衡性检验。同时,考虑到可能存在气质、谈吐等影响容貌打分进而影响工资收入的遗漏变量,以及PSM在隐藏偏差方面的局限性,我们将对结果进行敏感性检验。最后改用分位数的方法界定容貌优势及劣势者,再一次进行PSM。

(一) 控制访员固定效应的OLS为了进一步减小因访员间审美差异所带来的内生性问题,我们借鉴Biddle, Hamermesh D and J (1994)对相貌的处理方法,控制了访员固定效应,得到的回归结果支持匹配法对容貌工资效应的分析。如表 18所示:OLS回归并不显著的容貌劣势在控制了访员的固定效应之后,在全部样本和男性样本中显著为负,在女性样本中为负但不显著;容貌优势的符号和显著性均未发生变化。

| 表 18 控制访员固定效应后不同群体劳动者工资方程回归结果 (OLS) |

由于控制访员固定效应之后,各群体中显著影响工资收入的变量发生变化,因此表 19运用半径匹配法,采用控制访员固定效应之后在各群体中显著的变量与访员虚拟变量一并作为协变量 (具体匹配协变量列表见表下说明),再次进行匹配法分析。所得结论同前文分析一致,除高学历群体之外的其他群体依旧存在“丑陋罚金”和“美貌溢价”。

| 表 19 控制访员固定效应之后的各样本的匹配法分析 |

| 表 20 对五组样本半径匹配法的敏感性检验 |

对控制访员固定效应之后的半径匹配法进行平衡性检验。一般认为,匹配后各变量的标准偏误不超过20%,就表明匹配效果较好 (邵敏、包群,2011)。结果显示,在实施匹配后,各变量的标准偏误均未超过20%①,处理组和控制组的样本均值更加接近,两个组之间的个体特征差异得以部分消除①。

①除女性样本对容貌劣势匹配的年龄协变量。

①限于篇幅未汇报具体结果,感兴趣的读者可向作者索要。

(三) 敏感性检验在运用PSM方法进行估计时, 可能存在Rosenbaum (2002)所说的隐藏偏差问题, 即存在重要的无法进行有效控制和匹配的遗漏变量。虽然本文已经借鉴文献将控制变量尽可能完善,但依然可能存在如个人气质、谈吐等不易衡量的遗漏变量。为了考察ATT的估计在这种情况下是否可信, 须进行敏感性分析,明确结果对隐藏偏差的敏感程度。对含访员的匹配法的敏感性检验如表 21所示,除高学历群体之外,其他样本容貌优势的sig+和容貌劣势的sig-在伽玛系数 (Gamma) 取1.2甚至1.5时依旧显著,可见遗漏变量的问题并未使结果显著高估,结果比较可信,“美貌溢价”和“丑陋罚金”在全体样本、男性、女性及低学历群体中依旧显著存在。

(四) 重新确定容貌优势及劣势的标准更换定义容貌优势及劣势的方法,将容貌在70%分位点以上的定义为容貌优势者,30%分位点以下为容貌劣势者,其余为容貌一般者①。五组样本分别进行两种不同协变量的匹配法分析后显示,结果同均值分界下的结果基本一致,除高学历群体外,均存在容貌的工资效应②。

①借鉴江求川等 (2013)用分位数点定义偏胖及偏瘦的方法。

②限于篇幅未汇报具体匹配结果,若需要请与作者联系。

七、 结论与政策建议本文利用2012年中山大学“中国劳动力动态调查”所得到的数据分析了全国29个省份劳动力市场的容貌歧视问题。实证研究表明,中国劳动者的容貌-工资效应非常显著:在其他条件不变的情况下,容貌优势会因为“美貌溢价”的作用而显著提高工资收入,而较差的容貌则会显著拉低工资,遭受“丑陋罚金”。这一结论在全体样本中、男性中和女性中都是成立的。也就是说,不管是男是女,容貌水平的优劣都会显著影响工资水平。固有观念里认为外表对男性不重要的想法是不成立的,男性同女性一样,美貌会为其带来更高的工资,反之会降低工资。

此外,将容貌的作用按学历高低分别进行研究,得到结论:低学历群体中存在容貌歧视,而在高学历群体中,既没有“美貌溢价”,也没有“丑陋罚金”。因此,脱离低学历群体进入高学历群体可以部分减少“丑陋罚金”,至少在同为高学历的劳动者当中,低“颜值”并不显著影响收入。因此,获得高学历可被视为一种弥补容貌劣势的手段,用以减少“丑陋罚金”。

针对以上容貌歧视的研究结论,“dress for success”(Daniel S.Hamermesh et al., 1999),劳动者对个人形象的注意是很有必要的。第二,由于容貌劣势对工资收入的负效应在高学历群体中并不显著而在低学历群体中非常显著,所以提升学历水平是有效减少这种因为容貌而拉低收入的手段之一。最后,由于高学历群体中既无“美貌溢价”,也无“丑陋罚金”,所以政府可通过使更多劳动者获得高学历的办法来降低劳动力市场中的容貌歧视行为。

| [] | 高文书, 2009, 《健康人力资本投资身高与工资报酬——对12城市住户调查数据的实证研究》, 《中国人口科学》, 第 3 期, 第 76–85、112 页。 |

| [] | 江求川、张克中, 2013, 《中国劳动力市场中的"美貌经济学.身材重要吗?》, 《经济学 (季刊)》, 第 3 期, 第 983–1006 页。 |

| [] | 解垩, 2011, 《残疾与劳动力市场-中国城镇男性的证据》, 《管理世界》, 第 4 期, 第 37–45 页。 |

| [] | 刘一鹏, 2016, 《长得好有高收入-中国劳动力市场的容貌歧视问题研究》, 《经济评论》, 第 5 期, 第 83–95 页。 |

| [] | 邵敏、包群, 2011, 《出口企业转型对中国劳动力就业与工资的影响——基于倾向评分匹配估计的经验分析》, 《世界经济》, 第 6 期, 第 48–70 页。 |

| [] | 王美艳, 2005, 《中国城市劳动力市场上的性别工资差异》, 《经济研究》, 第 12 期, 第 35–44 页。 |

| [] | 章元、王昊, 2011, 《城市劳动力市场上的户籍歧视与地域歧视, 基于人口普查数据的研究》, 《管理世界》, 第 7 期, 第 42–51 页。 |

| [] | Averett, S. & S.Korenman 1999, "Black-White Differences in Social and Economic Consequences of Obesity". International Journal of Obesity, 23, 166–173. DOI:10.1038/sj.ijo.0800805 |

| [] | Case, A. & C.Paxson 2008, "Stature and Status:Height, Ability, and Labor Market Outcomes". Journal of Political Economy, 166(3), 499–532. |

| [] | Cawley, J. 2004, "The Impact of Obesity on Wages". The Journal of Human Resources, 329(14), 451–474. |

| [] | Frieze, I.H. , Olson, J.E. and Russell, J. , 1991, "Attractiveness and income for men and women in management". Journal of Applied Social Psychology, 21, 1039–1057. DOI:10.1111/jasp.1991.21.issue-13 |

| [] | Gortmaker, S. and A.Must, J.Perrin A.Sobol & W.Dietz , 1993, "Social and Economic Consequences of Overweight in Adolescence and Young Adulthood". New England Journal of Medicine, 329(14), 1008–1012. DOI:10.1056/NEJM199309303291406 |

| [] | Hamermesh, D. 2011, "Beauty Pays:Why Attractive People Are More Successful", Princeton: Princeton University Press. |

| [] | Hamermesh, D.S. and Biddle, J.E. , 1994, "Beauty and the labor market". The American Economic Review, 84, 1174–1194. |

| [] | Hamermesh, D.S., Meng, X. and Zhang, J.S., 1999, "Dress for success-Does primping pay? ", NBER Working Paper. No. W7167. |

| [] | Harper, B. 2000, "Beauty, stature and the labor market:A British". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62, 771–800. DOI:10.1111/obes.2000.62.issue-s1 |

| [] | Heineck, G. 2005, "Up in the Skies? The Relationship between Body Height and Earnings in Germany". Labour, 19(3), 469–489. DOI:10.1111/labr.2005.19.issue-3 |

| [] | Hersch, J. 2008, "Profiling the New Immigrant Worker:The Effects of Skin Color and Height". Journal of Labor Economics, 26(2), 345–386. DOI:10.1086/587428 |

| [] | Johnston, D. W. 2010, "Physical Appearance and Wages:Do Blondes Have More Fun?". Economics Letters, 108(1), 10–12. DOI:10.1016/j.econlet.2010.03.015 |

| [] | Kuhn, P. & K. Shen., 2010, "Gender Discrimination in Job Ads:Theory and Evidence", NBER Working Paper.17453, http://www.nber.org/papers/w17453.pdf. |

| [] | Loh, E. 1993, "The Economic Effects of Physical Appearance". Social Science Quarterly, 74(6), 420–428. |

| [] | Mitra, A. 2001, "Effects of Physical Attributes on the Wages of Males and Females". Applied Economics Letters, 8731–8735. |

| [] | Pagan, J. & A.Davila 1997, "Obesity, Occupational Attainment, and Earnings". Social Science Quarterly, 78(3), 756–770. |

| [] | 24.Quinn, R.E., 1978, "Productivity and the process of organization improvement:Why we cannot talk to each other", Public Administration Review.38:41-45. |

| [] | Register, C. & D. Williams 1990, "Wage Effects of Obesity among Young Workers". Social Science Quarterly, 71(1), 130–141. |

| [] | Rhode, D. 2010, "The Beauty Bias:the Injustice of Appearance in Life and Law", Oxford: Oxford University Press. |

| [] | Rosenbaum, P. R, 2002, Observational studies, 2nded, New York:Springer. |

| [] | Roszel, P. , Dennedy, D. and Grabb, E. , 2001, "Physical attractiveness and income attainment among Canadians". The Journal of Psychology, 123. |

| [] | Sean, P. S. G. M. Jr Franklin and W. K., Ernest , 2012, "Broker Beauty and Boon:A Study of Physical Attractiveness and Its Effect on Real Estate Brokers' Income and Productivity". Applied Financial Economics, 22(10), 811–825. DOI:10.1080/09603107.2011.627211 |

| [] | Scholz, J. K. and K. F., Sicinski , 2015, "Attractiveness and Lifetime Earnings:Evidence from a Cohort Study". Review of Economics & Statistics, 97(1), 14–28. |

| [] | Sean, P. S. G. M. Jr Franklin and W. K., Ernest , 2012, "Broker Beauty and Boon:A Study of Physical Attractiveness and Its Effect on Real Estate Brokers', Income and Productivity". Applied Financial Economics, 22(10), 811–825. |

| [] | Scholz, J. K. and K. F., Sicinski , 2015, "Attractiveness and Lifetime Earnings:Evidence from a Cohort Study". Review of Economics & Statistics, 97(1), 14–28. |