无论对于新创企业还是成熟企业,创新都是其进行差异化竞争并获取竞争优势的关键。企业的创新行为决定了组织未来的市场版图。March (1991)认为,企业应该同时追求探索式与利用式的创新活动,依据不同的环境以及逻辑配置组织的创新活动,以维持组织卓越的竞争力。而企业同时追求的探索式创新 (explorative innovation) 与利用式创新 (exploitative innovation) 就是所谓的双元创新。探索式创新强调了搜寻、变革、冒险与实验,而利用式创新反映了在原有基础上的改进、挑选与执行活动。一般来说,企业为了保持良好的绩效,会试图去平衡两者之间的权重 (焦豪,2011)。资源基础观认为,新创企业由于“新且小”存在严重的资源约束。“新之不足”导致新创企业资源匮乏,“小之不足”导致新创企业资源利用效率低 (Wales et al., 2013;董保宝,2014),二者都是新创企业实施创新行为的“大忌”,而要在探索式创新和利用式创新之间平衡资源更是难上加难 (Simsek et al., 2009),新创企业必须在双元创新中做出选择,因为双元创新并不会为企业带来正向的绩效,如Wernerfelt and Montgomery (1998)认为,组织同时追求两类创新会导致内部失调而带来较差的绩效。Barney (1991)也认为,企业应该只追求探索式创新或者利用式创新中的一个。Bierly and Daly (2007)研究了98家中小企业之后认为,在一定的资源情境下,探索式创新对绩效有显著的正向影响,而利用式创新与绩效的关系呈现了U型,二者的交互作用却与绩效无关。由此可见,对于存在资源约束的新创企业而言,探索式创新和利用式创新均会对绩效产生影响,但其影响效果可能不同。本研究主要考察探索式创新对绩效的影响。

如上所述,在高不确定的环境下,企业实施创新战略时所需的知识与资源越来越复杂,即使是大企业也无法完全拥有创新所需的知识与资源,新创企业更是如此,这就导致创新越来越困难。因此,对于存在资源瓶颈的新创企业而言,它们都选择参与由不同企业所组成的合作或产业网络来取得伙伴的知识与资源并进行跨组织学习以促进创新。Wales et al.(2013)指出,企业所处的外部网络是获取与整合知识与资源的重要渠道。因此,新创企业如何利用网络联系获取所需的资源与知识,已成为创新与创业研究的重要课题。创新是群体合作的社会过程,利用网络联系研究新创企业的创新过程已经成为学界的热点问题 (He and Wong, 2004)。然而,此方面现有的研究却忽略了网络结构的层次性,即企业层面 (firm-level)、配对层面 (pair-level) 以及网络层面 (network-level)(Gnyawali and Madhavan, 2001) 与创新和企业成长的关系。例如,Rothaermel and Deeds (2004)以及Lin et al.(2007)分别从企业层面分析了网络中心度和多重性对创新的影响,Capaldo (2007)从配对层面分析了双方联系强度 (强联系和弱联系) 与创新的关系,而Zhao and Aram (1995)从网络层面出发分析了网络密度对新创企业创新与成长的关系。上述研究虽具有明显的理论与实践价值,但是,这些研究仅从单一网络层级出发进行研究,忽略了网络层级的丰富性和交互性,无法比较与分析不同层级网络间的创新成效 (Contractor et al., 2006)。而且,以往关于网络的研究多侧重于配对关系层面,忽略了网络层面的情境效应 (Simsek,2009),这样无法解释网络取向如何影响企业间资源的交换。因为不同的网络研究层面具有不同的特征,其对企业资源与知识获取的影响结果也是各不相同,不同层级之间的组合效应也会影响企业的创新活动。因此,Contractor et al.(2006)认为,利用多层级网络结构观点来探讨企业的创新行为不仅能够分层面解读企业创新的资源来源,更能够深入分析不同网络层面对企业创新成效的不同作用以及多层级网络结构的交互性对企业创新的组合影响效应。

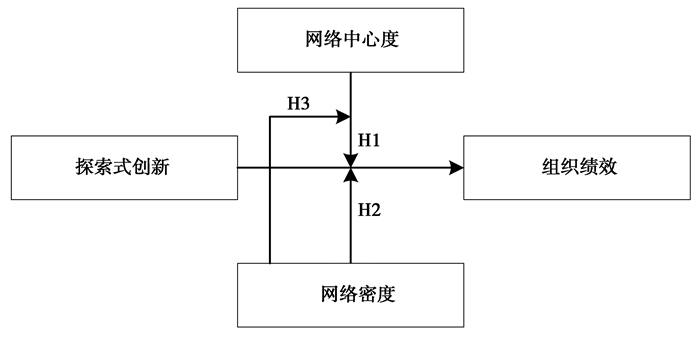

基于上述分析,本研究在分析新创企业探索式创新对组织绩效影响的基础上,着重分析不同网络层级变量及其交互项对上述关系的影响,以揭示不同层级网络结构对新创企业创新的价值。

二、 文献回顾与假设提出 (一) 多层级网络结构分析组织互相镶嵌所形成的关系即为网络关系,其主要表现为关系镶嵌和结构镶嵌 (Granovetter,1985)。网络关系主要体现网络参与者之间的互惠性与紧密度,而网络结构是网络成员之间各种直接或间接连结的模式 (pattern)。Stam and Elfring (2008)认为,企业在参与网络行为时必然会考虑网络的价值,并根据网络的价值来开展网络关系连结。因此,它会考量网络关系互动的特征、企业关系伙伴的特征、连接关系与其互动的特征、企业网络地位的特征以及整体网络的特征。而Contractor et al.(2006)所提出的网络层次的企业层面、配对层面以及网络层面能够全面地解释组织的网络行为,尤其分析不同网络结构对组织创新效用的影响。社会网络理论也强调了,通过社会网络关系结构来探索个体的行为,利用企业在网络中所处的地位、企业与其他关系伙伴的互动以及整个网络的特征来分析与理解企业的创新行为及其效果,具有显著的价值。

而本文之所以使用多层级网络理论来分析新创企业创新主要是因为:首先,创新的执行及其效果具有层次性,不同的层级对创新的贡献和效用是不同的。网络是一个多层级的脉络情境 (Granovetter, 1985),具有跨越不同分析层级的因果流程,因此使用网络分析探究企业的创新行为,可揭示社会系统的各种不同层级结构对创新的价值 (Knoke, 1990),对于新创企业而言,利用其网络层级来分析其创新行为不仅解释了连结模式对创新的营销,更重要的是能够深入挖掘跨层次网络对新创企业的联合创新效应 (Stam and Elfring, 2008),有利于探究新创企业跨层级网络结构的特征 (Reinholt and Foss, 2011)。其次,多层级分析可更深入描绘组织的创新现象,能对社会现象做更具整合性的探索 (Kostova, 1999)。最后,不同网络层级的交互性将会对企业创新产生单一层级所无法实现的影响 (Contractor et al., 2006)。而在各层次网络结构变量的选择方面,本研究主要遵循Granovetter (1985)的观点,即网络结构的文献多着重于企业层面与网络层面的分析,虽然配对层级也很重要,它也会影响企业的创新表现,但是它将企业的网络关系局限在两两相关方面 (如A企业和B企业联系的强度等等),具有狭促性。因此,本文不对其进行研究。根据文献梳理,从企业层面来讲,网络中心度是反映企业网络结构特征的关键要素,它可以帮助企业汇集大量的知识与资源,有利于组织创新 (Tsai,2001);而网络层面则主要关注网络密度,即网络连结的程度,它影响了知识与资源的特性 (Zhao and Aram, 1995;董保宝,2014),因而对组织创新具有重要的作用。

(二) 探索式创新March (1991)提出探索 (exploration) 与利用 (exploitation) 的概念,接着二者被运用到创新领域,出现了表征组织双元特性的探索式创新和利用式创新 (Lin et al., 2013),双元创新也逐渐成为组织管理领域重要的研究议题。探索式创新是指为满足新市场顾客的需求,企业不断追求新的知识并开发新产品和服务的创新行为,其意在改变组织或市场结构,主要针对新兴市场与客户所做的改变 (王凤彬等2012);而利用式创新的主要表现是,企业利用现有的知识与资源为现有的客户拓展现有的产品与服务,即通过微幅变动,已组织固有知识为基础,将产品线或者服务扩充。虽然探索式创新与利用式创新对组织长期的生存与竞争优势具有重要的影响,但二者之间的本质差异很大,所需的知识也不同,这是过去研究所忽视的 (He and Wong, 2004)。探索式创新 (explorative innovation) 所需的知识需具新颖性与特殊性,容易产生高成本但低回收的情况,陷入“失败陷阱 (failure trap)”,而利用式创新 (exploitative innovation) 则关注现有的知识,会促使组织不断在相同轨道上加强原有的知识基础,造成“成功陷阱 (success trap)”以致产生停滞不前的情况。

从上述分析可以看出,虽然两类创新与绩效的关系均显著,但其自身也各有利弊。基于新创企业视角本研究将选择探索式创新进行研究,主要原因在于:第一,由于探索式创新和利用式创新会相互竞争组织内的资源,保证二者之间的协调是很困难的 (March,1991;He and Wong, 2004),诸多研究认为组织追求的双元创新战略并不能保证为企业带来高额绩效 (Barney,1991;Bierly and Daly, 2007)。当探索与利用所共用的资源较少时,两者互斥的可能性越高,企业必然会根据战略需要二中择一。新创企业的资源约束更加要求其专注于某一类创新战略。第二,Carter (2015)认为,组织双元创新的实现是一个长期的过程,组织需要设计复杂的结构、流程和人力资源管理系统来支持双元创新,而持续不断地强化对探索和利用的平衡,使得组织双元创新也具有了路径依赖性,可能会使组织失去战略更新能力。因此,在特定时间和空间内,基于特定的资源,组织会选择某一种特定的创新行为 (Albert et al., 2015)。第三,探索式创新和利用式创新的基本目标不同,它们与其它变量之间的联系也各不相同,因此分别研究探索式创新和利用式创新与绩效的关系是十分重要且有价值的 (Kollmann and Stockmann, 2014)。第四,生存是新创企业面临的最大难题,要想在市场上一鸣惊人取得成功,新创企业必须评估双元创新对企业生存的价值,争取将有限的资源用于创新性高的技术或流程上 (Lin et al., 2013),因而探索式创新也许是新创企业的首选。而且,诸多研究也表明了,探索式创新与绩效之间存在正向关系 (He and Wong, 2004),而利用式创新与绩效的关系却呈现出了曲线型 (Bierly and Daly, 2007)。第五,环境的快速变化、产品生命周期的不断缩短以及创造性流程的迅速解体都加速了产品与服务的落伍,这些都要求企业在有限的资源条件下加速开发新的产品和流程 (Manohar and Pandit, 2013)。新创企业要适应环境的挑战,必须在新的产品与业务流程上做出根本变革。而且,新创企业的创新性、风险承担性和前瞻性的行为也在一定程度上促使其选择探索式创新 (Kollmann and Stockmann, 2014)。但是,需要说明的是,以上原因并不是说利用式创新对新创企业不重要,而是本研究暂不考虑利用式创新的作用。

(三) 假设提出当采取探索式创新策略时,新创企业就需要收集和获取新颖性和多样性的资源和知识,因为探索式创新与知识和资源的类别与范围具有紧密联系 (Kollmann and Stockmann, 2014)。而企业层面的网络中心度能够帮助新创企业解决这一问题,并强化探索式创新与组织绩效之间的正向作用。

网络中心度反映了企业在网络连结中的地位,既体现了企业通过直接或间接联系获得资源的能力 (Jansen et al., 2006),也体现了企业因连结网络中许多重要的网络成员而占据网络中战略性地位及接近与控制有价值资源的程度 (董保宝、周晓月,2015;Burt, 1992)。对于新创企业而言,中心度越高则表明新创企业掌握了较多网络内信息、知识与资源等必经的通道,因而有助于获取大量新颖性的信息并较早接触新机会,以此刺激其开发新产品的想法 (Gnyawali and Madhavan, 2001;王侃,2014),这对于新创企业而言,基于新机会开发的产品能够确保其前期的成功。董保宝 (2014)的研究表明:网络中心度越高,当组织倾向于探索式创新时,其实施创新的资源和知识能够支持这种创新活动,使得组织具有较好的绩效表现。诚如Rowley (1997)所言,企业在网络中的位置决定其采用新技术的倾向,越具中心度的企业其采用新技术的倾向越高,因而其绩效也就越好。此外,占据网络中心的企业因可接触与吸收新颖与广泛的知识,有助于其改变原先的学习范畴以进行创造性学习,进而进一步加强了其进行探索式创新的绩效表现。更为重要的是,处于网络中心地位的企业会受到来自其他成员的信任与尊敬 (Jansen et al., 2006),这更加有利于其获得源于供应商、客户以及竞争者的、可用于探索式创新的资讯与知识,改善组织的绩效,这对于新创企业而言具有更重要的价值。因此,本文提出如下假设:

假设1:网络中心度对探索型创新与新创企业绩效的关系具有正向调节作用 (H1)。

网络密度是网络层级的特征,它反映了网络成员间互相连结 (interconnection) 的程度 (Zhao and Aram, 1995)。互相连结的程度越高,则网络密度就越高。网络中的成员彼此熟知,则此为紧密的网络 (Gnyawali and Madhavan, 2001)。密集网络的特点在于其会影响网络内成员的行为及结果,其对探索式创新与组织绩效关系的影响主要体现在以下两个方面:第一,基于相互的连结以及信息聚集与分布的分享法则,密集的网络可促进资源、知识与信息快速且有效率的流动 (Bierly and Daly, 2007),实施探索式创新的企业会从中选择有价值的资源和信息进行产品和服务等方面的创新活动,利用已捕捉的新机会开发新的市场,强化组织绩效,当新创企业有效地捕捉到这类机会时,其绩效表现将会提升 (徐江,2012)。第二、由于密集的网络具有封闭系统 (closed system) 的功能,因此容易发展信任、共享规范以及共同的行为型态 (邱伟年等,2011),促使成员之间形成高度的社会化,有助于知识整合与应用的效率 (Tang et al., 2010),实施探索式创新的企业便会利用知识整合来进行新业务的开拓,利用新的知识来瞄准市场利基开拓市场版图 (徐江,2012),利用新产品或新服务来开拓新客户,提升组织的绩效。探索式创新的企业会积极开发新的路径、能力与技术,因而需要连结程度较高的网络关系 (Noni and Apa, 2015),据此可以将创新性的要素重新整合以发现新机会、新趋势以及新价值。基于此,本文提出:

假设2:网络密度对探索型创新与新创企业绩效的关系具有正向调节作用 (H2)。

Gnyawali and Madhavan (2001)将网络层级分为三类,即企业层级、配对层级以及网络层级,他们认为,网络层面的网络结构特征将会影响网络内企业的创新表现。Contractor et al.(2006)认为,网络层级的结构变量属于网络整体的结构型态,其与企业层级和配对层级所反映的网络实质不同,它更多地体现的是一种网络情境,并非网络内单一企业能在短期内可以完全掌控和了解的。如个别企业可以与其他成员建立紧密联系,但却无法强迫其他成员之间也建立紧密联系。因此,网络层面的变量可看作是情境变量。Rowley (1997)也认为,网络层面的结构变量扮演着社会控制机制的角色,它对企业层级和配对层级的网络结构特征具有显著的影响。据上所述,本研究将从三维结构视角探究网络层级之网络密度与企业层级之网络中心度的交互项对探索式创新与新创企业绩效关系的调节效应。

占据网络中心的企业因连结许多关系,所以享有资源优势 (Gnyawal and Madhavan, 2001)。然而,当网络的密度提高,资源与信息流动速度相当快,网络中未居中心地位的企业也可通过密集的网络获取大量的资源与信息,这会降低中心企业所享有的资源不对称之利益,实施探索式创新的新创企业由于不具有明显的信息优势而难以做出合适、合理的开发新产品或服务的行动,或者其开发的新产品或服务也被其他网络成员提前认知并投放市场,这样将会影响其创新的成效。密集的网络具有封闭系统 (closed system) 的功能,容易使网络成员共建信任,行为规范,促使网络成员之间形成高度的社会化,有助于资源的整合并提高其利用效率,这对于处于中心地位的企业却是不利的,因为高密度网络在一定程度上降低了中心企业的位势优势,导致了资源趋同,不利于这些企业的探索式创新行为的发生 (Valente,1995),这将影响组织的绩效。此外,在密集的网络中,居于非中心位置的企业之间相互连结也相当普遍,中心企业容易面临一种现象,即,可通过与其连结的成员接触到另一个与之也有类似连结 (如提供同类产品的供应商) 的对象,容易增加冗余的关系 (Burt, 1992),因而降低多元及多样化资源与知识来源,没有多样化与新颖性知识做支撑的探索式创新必然充满风险且效益低下 (Kollmann and Stockmann, 2014)。因此,当网络密度提高,中心企业位于广泛信息来源汇集处之程度将降低,且其所连结的关系将存在许多重复性,此时的探索式创新将无法帮助企业获取多元及非重复知识来源的利益,因而会损及探索式创新的绩效表现 (Manohar and Pandit, 2013)。追逐收益不定的探索式创新需要新创企业建立多样化的互动性连结,这些连结应为企业提供多元化视角和非冗余信息。但事实上,在紧密的网络中拥有较高中心度可能会限制企业追逐创新与冒险机会的能力与意愿,使得组织的探索式创新效益较低 (Stam and Elfring, 2008)。据此,本文提出:

假设3:当网络密度较高时,高网络中心度企业的探索式创新对新创企业绩效的影响将会降低 (H3)。

本研究的概念模型如图 1所示。

|

图 1 本研究的概念模型 |

借鉴Zahra and Bogner (2000)的研究,本研究将成立时间在8年之内的企业看作是新创企业,每家企业选择三位高层领导来进行问卷的填答,即,在CEO、人力资源管理部门、生产部门以及营销部门的高层领导中选择三位,因为他们熟知本企业的网络联系情况、本企业所处网络的整体情况以及本企业在相应网络中的地位和角色,这样能够保证问卷的品质。另外,借鉴前人研究所编制的问卷也通过了三位战略管理领域专家的审核与修改。本研究利用多重来源的信息既能够消除单渠道来源的数据所产生的偏差,也有利于获取能够反映企业发展全貌的数据,提高研究的可信度。本研究调研主要集中在北京中关村以及天津经济技术开发区,首先通过当地的管委会联系了符合要求的270家,同意参与的有187家,接着向每家企业发放了三份密封好的信封,内置问卷以及填写说明。为了保证私密性以及每位填答者能够公正填答,在他们完成填答后要求他们讲问卷重新密封交给负责调研的相关人士。经过对填答问卷的分析,只有在131家企业收集到了完整且可用的三份问卷,问卷总份数393份。其中37%的填答者是CEO,25%的是人力资源部门高层,15%是生产部门高层,23%是营销部门高层。而调研的企业主要是高科技企业,其中电子软件类企业47家,生物研发与制药类企业12家,半导体以及集成电路类企业26家,网络技术类企业23家,新能源技术类企业7家,高技术服务业类企业16家。

由于每家企业有三份问卷,本研究将采用三份问卷的平均分来作为每一个测项的实际得分。此外,同一企业的三份数据也要求我们评估这些数据之间的内部一致性 (interrater agreement),据此,本研究引入了组内相关系数 (intraclass correlation coefficient,ICC) 来解决此问题。绩效的ICC是0.73,探索式创新的ICC是0.65,网络中心度的ICC是0.63,网络密度的ICC是0.75,这些数据表明本文所用数据具有较高的组内相关性 (Shrout and Fleiss, 1979)。

(二) 变量测度探索式创新。不同学者基于不同的目的开发了多个版本的探索式创新的问卷量表,如Bierly and Daly (2007)主要从知识角度开发了探索式创新的量表,而Jansen et al.(2006)基于March (1991)的理论基础分析了探索式创新和利用式创新的差异,并开发出了相应的量表,其量表主要针对企业的技术和产品创新方面,这一量表完全符合高科技企业创新发展的特征。因此,本研究借鉴Jansen et al.(2006)的量表,用 (1) 我们总是接受超越当前市场产品和服务的需求、(2) 我们经常在新市场探索新机会、(3) 我们经常在现有市场不断试验新产品和服务、(4) 我们不断开发创造性的路径来满足客户需求。探索式创新的信度值为0.79,因子载荷值区间是0.66-0.79,符合Nunnally (1967)的要求。上述测项以Likert-7级刻度测量。

绩效。企业绩效的测度是多面向的,不同企业在评估自身的绩效方面均有不同的标准。为了充分解释新创企业的绩效特征,本研究不仅仅聚焦其财务表现,还关注其非财务方面的表现。因此,本研究借鉴Tang et al.(2010)的研究,在Likert-7级刻度的基础上,首先要求填答者指出以下指标对企业成长的重要性,即 (1) 销售、(2) 销售增长、(3) 市场份额、(4) 市场份额的增长、(5) 净利润、(6) 现金流、(7) 投资回报、(8) 客户满意度、(9) 竞争能力、(10) 自筹资金增长的可能性,而后再用Likert-7级刻度来衡量填答者在多大程度上对当前绩效的满意程度,最后计算所得的加权平均数即为绩效表现。因为这种评价方式不仅能够充分准确地反映出被试者对于某项绩效指标对本企业重要性的认知,这种评价方式也具有较好的可信度。

网络中心度。这一指标主要反映了企业通过与网络内企业建立连接,可以较快地接近或控制资源,并占据重要影响地位的程度。Rowley (1997)从供应商的角度提出了网络中心度的测量指标,其后,Tsai (2001)对相关题项进行了修改,形成了网络中心度使用较广的问卷,即 (1) 贵公司拥有与网络中大多数公司互动与接触之机会、(2) 相对于网络内的其他公司,贵公司能在网络合作关系中获取更多的资源与信息、(3) 相对于网络内的其他公司,贵公司能较快速接近网络中的资源与信息、(4) 贵公司能在网络中掌握其他公司所无法取得的资源与信息以及 (5) 贵公司整体而言在网络中占有重要关键的地位。网络中心度的信度值为0.71,因子载荷值区间是0.64-0.82。上述测项以Likert-7级刻度测量。

网络密度。此指标主要反映了网络内所有成员间相互连接的程度。Burt (1992)认为,网络密度主要是说明企业网络联系的多样性。Zhao and Aram (1995)认为,网络密度也称之为网络范围,企业通过网络联系获取资源的特点和类别依赖于企业网络联系的种类,即不同的联系,他们从企业与客户的关系层面提出了网络密度的测量指标,企业的网络密度应该根据企业与外部的联系量及其所能接触的机会来定,企业有时可以和科研机构建立联系,有时可以和供应商建立联系。Hansen (1999)对上述指标进行了拓展,本研究使用Hansen (1999)的测量量表,用 (1) 本企业的上游供应商与网络内其他的供应商有直接互动与接触的机会、(2) 本企业的下游经销商与网络内其他的经销商有直接互动与接触的机会、(3) 本企业的上游供应商与下游经销商有直接互动与接触机会以及 (4) 整个网络内的成员均拥有直接互动与接触的机会。网络密度的信度值为0.79,因子载荷值区间是0.69-0.84。上述测项以Likert-7级刻度测量。

控制变量。本文选择企业年龄 (age) 和企业规模 (size) 作为控制变量。以往研究表明,企业年龄会影响组织流程 (Jansen et al., 2006),对组织创新和绩效具有一定的影响。本研究用企业成立年限来表示企业年龄,用员工人数来表示企业规模。但鉴于员工人数并不完全服从正态分布,因此用取自然对数的方式来测量企业的规模。

四、 实证研究 (一) 相关系数矩阵本研究各个变量的相关系数矩阵见表 1所示。结果表明,自变量与调节变量与对绩效的关系系数介于-0.13至0.49之间,并具有显著性。为了进一步说明变量之间的关系,本研究将利用层级回归分析方法深入分析变量间的关系并对假设进行检验。但多重共线性问题可能会影响研究结果的稳定性。为了检验变量之间的多重共线性问题,本文采用方差膨胀因子 (variance inflation factor,VIF) 来检验此问题。表 1中的分析表明,各个变量的VIF值介于1.23-1.56之间,未超过10的临界值,因此变量之间不存在多重共线性问题 (Fornell and Larcker, 1981)。

| 表 1 相关系数矩阵 (n=131) |

本文的各个衡量题项均源于以往学者的研究,并经过专家学者的评定与修正,因此具有较高的内容效度。接着,本研究用因子载荷值大于0.6以及平均提取变异量 (AVE) 值来评定收敛效度和区分效度。结果表明,各个测项的因子载荷值均在0.6以上,而且AVE的平方根 (见表 1) 大于此变量与其他变量之间的相关系数。各变量信度值,即Cronbach-s alpha均应高于0.6(Fornell and Larcker, 1981)。综上所述,本研究问卷的信度与效度均较好。

(三) 假设检验本研究采用层级回归分析方法来检验假设。模型1包含控制变量、自变量以及调节变量,模型2在模型1的基础上加入了自变量与调节变量的两因素 (two-way interaction) 交互项,模型3在模型2的基础上加入了三因素交互项 (three-way interaction)。具体回归分析结果见表 2所示。

| 表 2 层级回归分析结果 |

在表 2中,Model 1的分析结果表明,自变量与调节变量均对绩效具有显著的影响,这表明新创企业的探索式创新的确有利于其绩效获得提升。Model 2的结果表明,此模型对绩效的解释力得到提升 (△R2=0.07,p < 0.01),网络中心度和网络密度对探索式创新和绩效关系的调节效应显著 (β=0.18,p < 0.01;β=0.24,p < 0.05),因此,假设1和假设2均获得支持。假设3认为,当网络密度较高时,高网络中心度企业的探索式创新对绩效的影响将会降低,Model 3的分析结果表明,此模型对绩效的解释力明显提升 (△R2=0.05,p < 0.01),三因素交互项对绩效的回归系数显著 (β=-0.22,p < 0.01),这与原假设所设想的方向一致,因此假设3也获得支持。

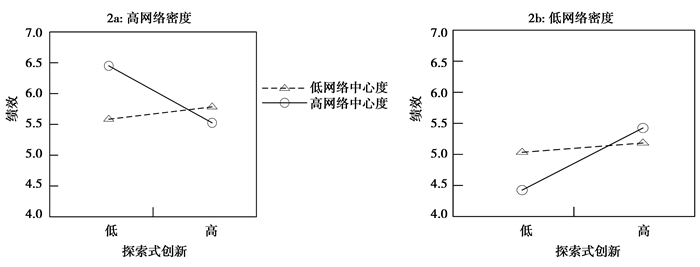

为了进一步解释三因素的调节效应,本研究依据标准误与均值将网络密度分为两组,均值与标准误之和表示高网络密度,而标准误与均值之差表示低网络密度 (Aiken and West, 1991),并据此画出了高网络中心度和低网络中心度情形下探索式创新与绩效的关系,见图 2所示。图 2a表明,当网络密度和网络中心度均增强时,探索式创新对新创企业绩效的影响将会逐渐降低 (b=-0.30,t=2.47,p < 0.01),而当网络密度越高但网络中心度越低时,探索式创新对新创企业绩效的影响较小 (b=0.07,n.s.)。图 2b表明,当网络密度较低但企业的网络中心度较高时,探索式创新对新创企业绩效具有显著的影响 (b=0.23,t=1.55,p < 0.10),而当网络密度和网络中心度均较低时,探索式创新对绩效几乎没有影响 (b=0.02,n.s.)。

|

图 2 三因素交互效应 |

作为新创企业发展的核心流程,创新一直是企业关注的焦点,但如何选择创新方式实现绩效的提升成为新创企业面临的难题。双元创新和社会网络理论为新创企业的创新战略提供了新的视角。本研究基于131组高科技新创企业样本,从多层级网络结构视角探究了探索式创新对新创企业绩效的作用机制。结果表明,网络中心度和网络密度均对探索式创新与新创企业绩效的关系具有显著的调节效应,而且,网络密度作为网络情境变量,其与网络中心度的交互项也对探索式创新和新创企业绩效的关系具有调节效应。上述研究结论对新创企业实施创新,构建网络地位,重塑网络角色具有明显的价值,同时也从理论上进一步丰富了创业理论和社会网络理论。

理论上,本研究具有如下贡献:第一,以往研究表明,双元创新 (探索式创新和利用式创新) 对任何企业而言均是十分有价值的,它们对与绩效的贡献也为大多研究认可 (Simsek,2009;Lin et al., 2013)。但是这些研究都将双元创新看作是不可分割的一个整体,企业在任何时候都应关注双元创新,在平衡中实现双元创新的价值 (Simsek,2009)。但双元创新与绩效关系的不一致性也逐渐驱动学者开始将两类创新进行分割 (Alexiev,2010;Phelps,2009),分别研究探索式创新和利用式创新与绩效的关系,以挖掘不同情境下两类创新的绩效机制。本研究从这一视角出发,基于新创企业创业初期“新之不足”和“小之不足”的缺憾,突破了双元创新平衡的限制,单独从网络结构视角分析探索式创新对新创企业绩效的影响,这也是一次大胆的尝试。第二,以往研究忽略了网络结构的层次性,多数研究只是单纯地从企业层面、配对层面以及网络层面等某一方面来探究网络结果对创新效用的影响 (如Rothaermel and Deeds, 2004;Lin et al., 2007),忽略了不同网络层级之间的嵌入型,因而无法获得网络对探索式创新与绩效关系影响的全貌,本研究从网络中心度 (企业层面) 和网络密度 (网络层面) 的出发,分别探究它们对探索式创新与绩效关系的调节效应,对于深入与挖掘和理解探索式创新与绩效的关系具有重要的意义。第三,以往研究忽略了网络作为情景变量的影响,尤其是对于企业层级的网络结构所产生的作用。本研究突破这一局限性,分析网络密度和网络中心度的联合调节效应对探索式创新与新创企业绩效关系的影响,分析了多层级网络结构对新创企业创新的影响。从网络权变视角分析网络结构的价值,分析了在何种网络情境下 (网络密度),网络中心度对企业绩效是不利。

在实践上,本研究对于新创企业的生存与发展也具有一定的借鉴意义。首先,网络中心度对探索式创新与新创企业绩效关系的正向调节作用表明,新创企业应该构建并占据一定的网络地位,努力在其所处网络中扮演关键角色,进而利用自身的结构洞优势收集来自各方面的多样化的知识与信息 (Burt,1992),加强对新颖性知识的获取,进而不断强化其探索式创新,确保企业的生存与发展,突破新创企业的生存瓶颈。而要占据网络中心位置,对于新创企业而言也是十分困难的,这就需要这些企业审慎地花费大量的时间、精力和资源来加强与网络内其他企业的关联。其次,网络密度对探索式创新与绩效关系的正向调节作用表明,新创企业应该积极发展紧密的网络联系,这样才能捕捉并抓住有效的新知识、新信息,强化探索式创新 (Lin et al., 2013)。此外,新创企业更应该利用紧密的网络联系来加强组织对信任、共享规范以及共同行为的认知,利用高度社会化的封闭网络系统来实现组织对多元化知识的快速获取与创新利用,确保企业的创新效用。最后,网络层级之网络密度和企业层级之网络中心度的交互效应对探索式创新与绩效关系具有反向联合调节作用,这表明,过度密集的网络连结,对新创企业而言并非总是有利。网络在为企业提供便利的同时,也会为处于中心地位的新创企业带来威胁 (Stam and Elfring, 2008),此时,新创企业应该谨慎地参与网络互动,利用其中心地位加快收集资源和信息,降低高网络密度带来的资源共享的威胁,利用自身的独特位势降低其他企业的威胁,强化探索式创新的成效。

当然,本研究也存在如下缺憾有待进一步研究,一是问卷取样具有暂时性,其主要是横截面数据,因此只能反映特定时间内新创企业的创新表现,可能有损研究研究结论的一般性,未来应该采取纵向数据来分析探索式创新的绩效机制;二是配对层面的网络结构狭促性地将企业的网络关系局限在两两相关方面,因而本研究未加以探讨。但毫无疑问,配对层面的网络结构要素对组织创新也具有显著的影响,后续可以根据企业的网络行为特征将这一层级的变量加入其中,也许会得出有价值的研究结论。三是本研究所选择的网络情境变量是网络密度,而网络稳定性作为另外至关重要的网络情境变量,其对探索式创新的影响作用也不容忽视,以后也应该探究这一变量对组织创新的影响。

| [] | 董保宝, 2014, 《风险需要平衡吗?新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用》, 《管理世界》, 第 1 期, 第 89–98 页。 |

| [] | 董保宝、周晓月, 2015, 《新企业创业导向与绩效倒U型关系及资源整合能力的中介作用》, 《南方经济》, 第 8 期, 第 137–150 页。 |

| [] | 焦豪, 2011, 《双元型组织竞争优势的构建路径:基于动态能力理论的实证研究》, 《管理世界》, 第 11 期, 第 76–91 页。 |

| [] | 邱伟年、王斌、曾楚红, 2011, 《社会资本与企业绩效:探索式与利用式学习的中介作用》, 《经济管理》, 第 1 期, 第 146–154 页。 |

| [] | 王凤彬、陈建勋、杨阳, 2012, 《探索式与利用式技术创新及其平衡的效应分析》, 《管理世界》, 第 3 期, 第 96–112 页。 |

| [] | 王侃, 2014, 《模仿、资源异质性与新创企业投资决策》, 《南方经济》, 第 11 期, 第 42–50 页。 |

| [] | 徐江, 2012, "我国中小企业国际化影响因素及其对国际化绩效的影响研究", 长春: 吉林大学博士学位论文. |

| [] | Albert, D. , M, Kreutzer and C, Lechner , 2015, "Resolving the Paradox of Interdependency and Strategic Renewal in Activity System". Academy of Management Review, 40(2), 210–234. DOI:10.5465/amr.2012.0177 |

| [] | Alexiev A., 2010, "Exploratory Innovation:The Role of Organizational and Top Management Team Social Capital", Doctoral paper of Erasmus University. |

| [] | Barney, J B. 1991, "Firm resources and sustained competitive advantage". Journal of Management, 17, 99–120. |

| [] | Bierly, P. and Daly, S. , 2007, "Alternative Knowledge Strategies Competitive Environment, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms". Entrepreneurship Theory & Practice, 31(4), 493–516. |

| [] | Burt, R. S. 1992, "Structural Holes:the Social Structure of Competition", Cambridge MA: Harvard University Press. |

| [] | Capaldo, A. 2007, "Network Structure and Innovation:The Leveraging of a Dual Network as a Distinctive Relational Capability". Strategic Management Journal, 28(6), 585–608. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Carter, C. 2015, "Ambidexterity deconstructed:a hierarchy of capabilities perspective". Management Research Review, 38(8), 794–812. DOI:10.1108/MRR-05-2014-0116 |

| [] | Contractor, N. S. , Wasserman, S. and Faust, K. , 2006, "Testing Multitheoretical Multilevel Hypotheses about Organizational Network:An Analytic Framework and Empirical Example". Academy of Management Review, 31(3), 681–703. DOI:10.5465/AMR.2006.21318925 |

| [] | Fornell, C. and Larcker, D.F. , 1981, "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error". Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. DOI:10.2307/3151312 |

| [] | Gnyawali, D. R. and Madhavan, R. , 2001, "Cooperative Networks and Competitive Dynamics:A Structural Embeddedness Perspective". Academy of Management Review, 26(3), 431–445. |

| [] | Granovetter, M. S. 1985, "Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. DOI:10.1086/228311 |

| [] | Hansen, M. T. 1999, "The Search-Transfer Problem:The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge across Organization Subunits". Administrative Science Quarterly, 44(1), 82–111. DOI:10.2307/2667032 |

| [] | He, Z. L. and Wong, P. K. , 2004, "Exploration vs. Exploitation:An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis". Organization Science, 15(4), 481–494. DOI:10.1287/orsc.1040.0078 |

| [] | Jansen, J.J.P. , van den, Bosch F.A.J. and Volberda, H.W. , 2006, "Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance:Effects of organizational antecedents and environmental moderators". Management Science, 52(11), 1661–1674. DOI:10.1287/mnsc.1060.0576 |

| [] | Johannisson, B. 1998, "Personal Networks in Emerging Knowledge-Based Firms:Spatial and Functional Patterns". Entrepreneurship and Regional Development, 10, 297–312. DOI:10.1080/08985629800000017 |

| [] | Knoke, D. 1990, "Political Networks:The Structural Perspective", Cambridge UK: Cambridge University Press. |

| [] | Kollmann, T. and Stockmann, C. , 2014, "Filling the Entrepreneurial Orientation-Performance Gap:The Mediating Effects of Exploratory and Exploitative Innovations". Entrepreneurship Theory and Practice, 39(3), 1001–1026. |

| [] | Kostova, T. 1999, "Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices:A Contextual Perspective". Academy of Management Review, 24(2), 308–324. |

| [] | Lin, H.E. , McDonough, E.F. , Lin, S.J. and Lin, C.Y.Y. , 2013, "Managing the exploitation/exploration paradox:The role of a learning capability and innovation ambidexterity". Journal of Product Innovation Management, 30(2), 262–278. DOI:10.1111/jpim.2013.30.issue-2 |

| [] | Lin, Z. , Yang, H. and Demirkan, I. , 2007, "The Performance Consequences of Ambidexterity in Strategic Alliance Formations:Empirical Investigation and Computational Theorizing". Management Science, 53(10), 1645–165. DOI:10.1287/mnsc.1070.0712 |

| [] | Manohar, S. and Pandit, R. , 2013, "Core Values and Beliefs:A Study of Leading Innovative Organizations". Journal of Business Ethics, 125(4), 667–680. |

| [] | March, J.G. 1991, "Exploration and exploitation in organizational learning". Organization Science, 2(1), 71–87. DOI:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [] | Noni, I. and Apa, R. , 2015, "The moderating effect of exploitative and exploratory learning on internationalisation-performance relationship in SMEs". Journal of International Entrepreneurship, 13(2), 96–117. DOI:10.1007/s10843-015-0148-6 |

| [] | Nunnally, J.C., 1967, "Psychometric theory", New York. |

| [] | McGraw, Hill and Phelps, C. , 2009, "A Longitudinal Study of the Influence of Alliance Network Structure and Composition on Firm Exploratory Innovation". Academy of Management Journal, 53(4), 890–913. |

| [] | Rothaermel, F.T. and Deeds, D.L. , 2004, "Exploration and exploitation alliances in biotechnology:A system of new product development". Strategic management journal, 25(3), 201–221. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Rowley, T. J. 1997, "Moving Beyond Dyadic Ties:A Network Theory of Stakeholder Influences". Academy of Management Review, 22, 887–910. |

| [] | Shrout, P. E. and Fleiss, J. L. , 1979, "Intraclass correlations:Uses in interrater reliability". Psychological Bulletin, 86, 420–428. DOI:10.1037/0033-2909.86.2.420 |

| [] | Simsek, Z. 2009, "Organizational ambidexterity:Towards a multilevel understanding". Journal of Management Studies, 46(4), 597–624. DOI:10.1111/joms.2009.46.issue-4 |

| [] | Stam, W. and Elfring, T. , 2008, "Entrepreneurial orientation and new venture performance:The moderating role of intra-and extraindustry social capital". Academy of Management Journal, 51(1), 97–112. DOI:10.5465/AMJ.2008.30744031 |

| [] | Tang, Z. , Kreiser, P.M. , Marino, L. and Weaver, K.M. , 2010, "Exploring proactiveness as a moderator in the process of perceiving industrial munificence:A field study of SMEs in four countries". Journal of Small Business Management, 48(2), 97–115. DOI:10.1111/(ISSN)1540-627X |

| [] | Tsai, W. 2001, "Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks:Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance". Academy of Management Journal, 44(5), 996–1004. DOI:10.2307/3069443 |

| [] | Valente, T. W. 1995, "Network Models of the Diffusion of Innovations", Cresskill NJ: Hampton Press. |

| [] | Wales, J. , Patel, C. , Parida, V. and Kreiser, M. , 2013, "Nonlinear Effects of Entrepreneurial Orientation on Small Firm Performance:The Moderating Role of Resource Orchestration Capabilities". Strat. Entrepreneurship J., 7, 93–121. DOI:10.1002/sej.v7.2 |

| [] | Zahra, S.A. and Bogner, W.C. , 2000, "Technology Strategy and Software New Ventures Performance:Exploring the Moderating Effect of Competitive Environment". Journal of Business Venturing, 15(2), 157–169. |

| [] | Zhao, L and Aram, J D. , 1995, "Networking and growth of young technology-intensive ventures in China". Journal of Business Venturing, 11(10), 349–370. |