经过30多年的发展,中国从濒临崩溃的贫穷国家变为蒸蒸日上的中等收入国家,经济总量超越日本成为世界第二,经济体制从中央集权的计划经济体制转变为准市场经济体制。产生这种“中国奇迹”的力量是多元的,其中,主要由私营企业家发起的“边缘革命”功不可没,私营企业家及私营企业已经成为经济发展的最主要力量之一 (Coase and Wang, 2012)。寻找产生这种企业家的土壤成了众多学者乐此不疲的学术话题 (Puffer et al., 2010; Si et al., 2014),现有研究普遍认为计划经济向市场经济的转变是产生中国企业家的最大原因。然而,这个回答是不够的,至多只是回答了问题的一部分,因为企业家中不仅有男性企业家,也有女性企业家,有趣的是,中国女性企业家在其中所占的比例超乎了很多人的认识。2012年GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 的女性报告显示,中国女性创业者在女性人口占比接近15%,在亚洲区域居于领先地位 (Kelley et al., 2013),2015年中国企业家中女性比例已经达到25% ①,远高于日本、韩国、新加坡、台湾等深受传统儒家文化影响的发达国家和地区。但这些现象并没有促使学者们进一步追问,产生女企业家的土壤是否具有更多独特性?考虑到中国传统社会对女性从事各项非家务活动的限制和歧视,这个问题就显得很有意义和价值。历史上,男耕女织是东亚社会主流的性别分工形式,在这种分工体系下,女性主要从事相夫教子的家务劳动,成为商业活动创业者的机会微乎其微。因此,我们可以把研究问题进一步往前推:在中国,产生女企业家的条件是什么?什么原因造就了如此多女性创业者的崛起?

①http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1450166/1450166.htm。

以往的女性创业文献主要基于个体视角,研究心理、人口学特质、能力等因素对女性创业绩效的影响,这些研究隐含着女性创业是个体决定的假设,认为女性能否创业是不言自明的。当然,这种研究假设对于经历长期女权运动的西方世界来说是合适的,但对于儒家文化经济圈来说,这种假定值得质疑,因为从较为宏观的层面解决女性是否能够创业的问题,才能构建完整的女性创业研究论述。现有女性创业研究普遍缺乏从群体和宏观视角解释女性创业者崛起这个独特历史现象,忽视了政治、立法、社会结构、历史和文化等社会安排的影响 (Ahl, 2006; Hughes et al., 2012)。基于新制度理论的研究已经发现,创业活动受社会制度的激励和调整,有利的制度环境是创业活动蓬勃发展的重要条件,获取合法性是创业活动的必然要求 (Aldrich and Fiol, 1994)。因此,从学理上分析,中国女性创业者的崛起背后肯定发生了有利于这种改变的制度变迁。基于制度限制和使能的二重属性,把中国最近几十年经历的制度变迁纳入女性创业者崛起的分析框架就显得很有理论的必要性和现实的合理性。

本文将以扎根理论为基础,以制度的三支柱为分析框架,以一个长时段的女性主导的家族创业案例为考察对象,提供一个基于制度变迁理论的整合模型以解释中国女性创业者的崛起之路 (Peng et al., 2009)。

二、 理论及历史背景 (一) 制度理论三支柱及行动的合法性制度是“游戏规则,是人类发明的、用于结构化人类互动的限制”(North, 1990),它是经济的激励结构,从根本上影响个体选择,它包含以法律、规则为表现形式的正式规则和以习俗、规范和文化为表现形式的非正式规则 (North, 1990)。根据W.理查德·斯科特 (2010) 的观点,制度有规制性 (regulative) 要素、规则性 (normative) 要素和文化-认知性 (cultural-cognitive) 要素三个支柱,规制性要素主要通过强制性手段扩散影响,规则性要素主要通过社会行动者接受行为的适当性扩散影响,文化-认知要素主要通过社会行动者接受行为的正统性扩散影响。在稳定的制度环境中,行动者受制度同构的影响,通过个体的社会化等方式,获得了恰当行事的能力和自觉,其职业选择、行为方式得到了各利益相关者的认可,具备了高度合法性 (legitimacy)。当行动者的行为符合上述三个支柱的规定或期待时,其行为就具有了合法性,当行为只符合其中的某个支柱而不符合其他支柱时,其行为就只有部分的合法性 (W.理查德·斯科特, 2010)。

当这三个要素不能很好结合,或者有强大的外部冲击时,制度变迁就容易发生。当制度发生变迁时,特别是规制性要素发生变化时,规则性要素和认知性要素往往没有发生同步变化,这时候行动者的行为就会表现出多元性,部分敏锐的行动者就会率先接受新的规制性要素,调整或抛弃旧的规则性要素和认知性要素的约束,随着时间的推移,接受新规制的行动者开始居于主导地位,规则性要素和认知性要素就会逐渐与规制性要素实现新一轮的匹配 (W.理查德·斯科特, 2010)。这种社会制度变迁的影响在发生政治巨变是表现得最为明显,特别是具有不同意识形态的统治集团发起的政权更迭时期,新的统治力量往往会采用政治、军事等强力手段强制推行统治集团青睐的意识形态和经济制度。此时,社会存在着剧烈的新旧制度冲突,在旧制度框架下没有合法性基础的行为,在新制度环境下将通过强制手段在短时间内获取合法性基础。

在制度变迁中,越是正式的、文本规定的制度越是容易通过强制性的执行方式得以迅速扩散,越是非正式的、隐形的制度要素具有越大的惯性和惰性,非经漫长时间很难看出其对行动者产生的影响 (Nelson and Winter, 2009)。因此,从效率角度考虑,从规制性要素发起的制度的变迁往往最为有效,社会行动者也容易通过服从等权宜性举动取得规制合法性,但要使得制度变迁的效果得以稳定和长久,取得规制性和认知合法性是必不可少的环节 (W.理查德·斯科特, 2010)。

(二) 女性创业者崛起所需条件女性企业家群体的崛起需要两个基本条件,一是女性可以创业,也就是女性可以平等地参与商业创业活动,这个条件主要是外生的,是制度环境赋予的;二是女性有能力创业,这个条件是内生的、女性自身创造的。第一个条件是正式的经济和政治制度条件,中国传统文化具有深厚的等级基因,对女性从事商业活动施加了严格限制,这种限制首先表现在男尊女卑的性别等级上。因此,政府设立相关法律法规,保障她们获得同等参与社会事务的权利,对女性走出家族系统极为重要 (Whyte, 1996; Whyte, 2005),这种限制的第二个主要表现是“士农工商”的职业排序,解放后很长一段时间 (1958-1978),商人的社会地位进一步恶化,其活动甚至被直接禁绝。直至改革开放才逐步放松了对商业活动的限制,并通过区域竞争创造了适合创业的情境 (Welter, 2011),巨大的意识变迁让整个社会群体对商业行为产生全新的认识和旺盛的参与意识。第二个条件是个体能力条件,女性创业者不仅必须具备一般创业者的能力,还需要打破刻板印象的勇气和才能,拥有相应的知识和技能可以影响个体对机会识别和探索的能力 (Shane and Venkataraman, 2000),近年来中国女性群体整体受教育水平的提升以及参与社会活动带来的认知能力提升,推动其在是否创业上具有更大的自由权。

(三) 中国妇女解放与发展的历史背景1949年之前,男主外、女主内是主流的家庭分工模式,夫为妻纲是儒家传统文化的重要一环 (Wong, 1993)。女子从事家务劳动、相夫教子等局限于家庭范围内的活动是社会所推崇和赞许的,商业活动或其他频繁接触外部,需要扩展到家庭系统以外的社会活动往往被认为是男性专属领地,仅有少部分已婚妇女可以得到一些除了生育外的工作,而这些工作往往是临时和无偿的 (Greenhalgh, 1994)。在这种制度背景下,女性受制于刻板分工模式和社会规范、自我认知的禁锢,从事商业活动的可能性非常低。

1949年中华人民共和国成立以后,社会主义成为主导性的意识形态,为了使整个社会从经济、政治、教育、文化等方面全部符合这种意识形态的制度要求,执政者陆续发起了一系列重大政治和社会运动①,这些运动在建立一套新的社会制度的同时,也压制甚至摧毁了旧制度的作用空间,传统的男女分工模式和家庭制度被当成了封建糟粕,受到了严厉批判。新政府通过行政法令、领导人指示和立法等方式开展了广泛的妇女解放运动,提升了女性的社会地位、拓展了女性的从业范围和赋予其受教育权。“半边天”成为妇女的代名词,整个社会对妇女的看法发生了极大的转变。

①让妇女大规模参与社会工作也有增加劳动力供给的考虑。

其中,大跃进、人民公社和公共食堂运动对农村家庭和男女分工模式产生了非常巨大和直接的冲击。政府要求各地建立具有“一大二公②”特点的人民公社,为了适应这一要求,人民公社内部对生产模式进行了调整,劳动生产的基本单元彻底地从家庭转变为生产队,男女成员都必须参加农业生产,做饭等家务劳动由公社或生产队主办的食堂解决,传统家庭的生产职能被取消了,家庭成员成为生产队的准农业工人,男女从事相同农业工作,除了生育职能,其他的家庭职能也被逐渐弱化甚至取消,传统的男女分工在强力政治运动的冲击下土崩瓦解,社会主义意识形态所认可的男女平等通过强制制度变迁得到了极大的实现,女性从事与男性一样生产活动的合法性得到了制度保障,社会大众也逐渐接受女性能顶半边天的社会事实。总体上,该时期的制度变迁从“应该 (should)”角度规定了男女平等和女性行为模式。

②一大二公是人民公社化运动的产物,一大指的是合并的公社规模要大,当时国家主要领导人认为公社的规模越大越有利于生产力的发展,二公指的是生产资料要实行社会主义公有制和在生产资料社会主义公有制下的公平的平均分配制度。

在前期社会运动创造的男女平等基础上,改革开放从“可以 (can)”角度提供了男女平等参与商业创业活动的机会。虽然人民公社等运动为突破传统男女分工模式提供了合法性基础,但是由于公有制的意识形态限制,在传统社会具有合法性基础的商业行为在新的意识形态体系失去了合法性,男女社会成员都没有机会从事商业创业。因此,要使女性创业者的出现成为可能,必须为这种行为的出现提供或恢复合法性基础。始于1978年的改革开放政策允许农民包产到户,农户的生产自主性得到恢复,家庭的生产职能得以恢复,农民可以在农闲时间从事副业生产,部分农民甚至专职从事工商副业。同时,为了解决返城知青的就业问题,政府允许无业青年成为个体工商户,开展满足城乡居民生活需求的商业活动。虽然这些创业活动不时受到意识形态斗争的干扰,但总体趋势是越来越多的社会成员从事越来越多样化的创业活动。男女平等的制度基础已经初步具备,支持创业的有利环境逐步形成,这种创业土壤不仅孕育出了诸多的男性企业家,女性企业家也在这种改革大潮中冉冉升起。

与中国改革开放几乎同时发生的重大制度变迁是执行计划生育基本国策,政策规定,无论子女的性别为男或为女,大部分夫妻只能生育一个子女,这为女性的崛起增添了更多强制性的推动力量。其一,子女数量降低,每个子女拥有的平均资源数量增加,女儿获得与儿子一样的教育机会和财产继承机会,这有利于女性包括创业能力在内的个人素质的普遍提升;其二,客观上造就了一大批 (自愿或被迫) 认同男女地位平等、能力等同观念的人群。这两个因素进一步为女性创业提供了更多的候选人群和社会土壤。

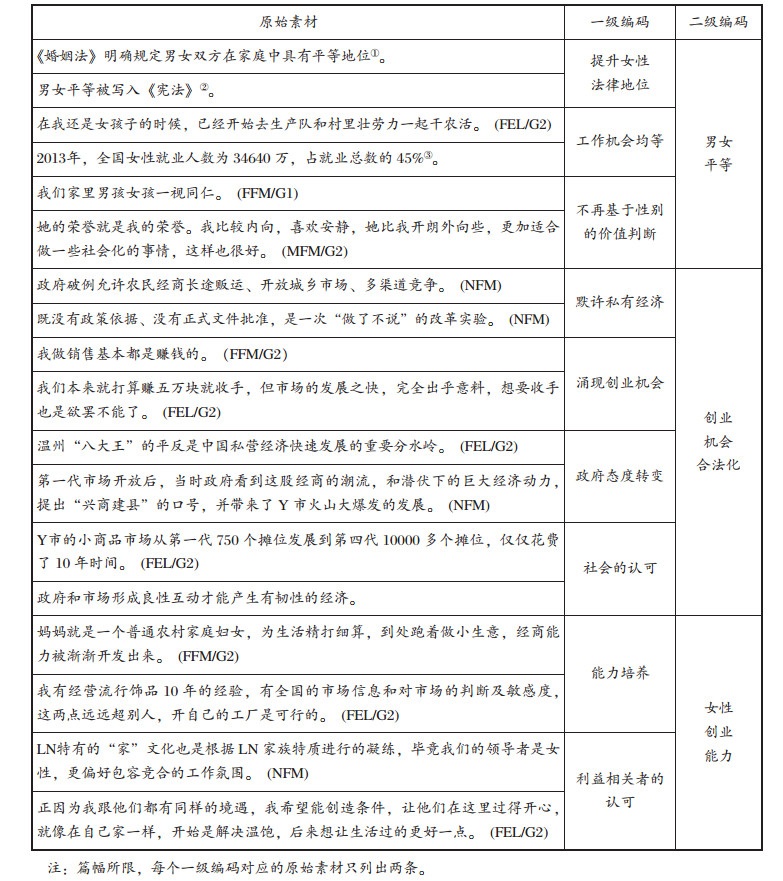

图 1列出了这时期中国发生的、与女性企业家崛起紧密相关的制度变迁大事件以及本文主要概念之间的逻辑关系。

|

图 1 大事件与本文概念框架图 |

本研究将分析中国女性创业者为什么及如何崛起问题,要解释这种崛起的原因,理论上需要研究样本经历过这种长期的制度变迁过程。本研究选择了浙江中部某县级市的一户人家LN作为研究样本。该地区在改革开放前与中国大多数农村一样,经济落后,人民生活困苦,改革开放后,当地农民企业家积极开展创业活动,现在已经是中国脱贫致富的典型 (Si et al., 2014)。中国的很大一部分女企业家,都是从类似地区崛起的。LN所在的行业和创业轨迹也与中国民营企业家从事的行业具有很相似的产业特点,LN家族一开始从事饰品的批发和零售活动,之后自建工厂生产销售饰品,最近几年,在持续强化饰品行业市场地位的同时进入了房地产开发等其他产业。LN家族共有31人,第一代夫妻两人皆健在,丈夫1935年出生,解放后在生产队任会计,妻子1943年出生,普通农村妇女,从事小生意补贴家用;第二代由6女1子及其配偶们组成,大姐1962年出生,二姐到六姐的出生年份各自隔着两三年,最小的七弟为1980年出生,二代7个家庭除三姐外,其余六个家庭各生育两个子女;第三代13人中只有1人已婚并育有1子,长孙85年出生,最小的孙辈出生不久,第三代在国内完成初中学历后,均送到海外留学,要求在国外完成大学或硕士后回国。LN家族的创业史可以追溯到第一代女性,祖母从事小生意,通过收购农产品转卖来赚钱补贴家用,后来她学会了绣花手艺并把该手艺传授给了女儿,并带着女儿在周边省份做些货郎生意,是女儿的商业启蒙老师。到八十年代中后期,第一代已经不再直接参与商业性活动,目前企业由第二代长女领导,集团公司股权主要由长女和长婿持有,大姐 (长女) 是大股东兼任董事长,长婿是小股东兼任总经理,其他家族成员和创业元老在子公司持有部分股份,包括子公司副总以上职位的高管共有40人。家族成员并不都是高管,二姐在饰品门市部,二姐夫在食堂后勤,三姐自己做纺织业,三姐夫现在做红木生意 (三姐也参与),四姐、五姐、六姐负责某国际著名品牌原料的采购和合作,四姐担任集团副总,四姐夫负责财务,五姐夫做原料采购,六姐夫负责海外客户部,七弟从事投资版块。第三代长孙已经承担饰品板块的主要领导责任,其他三代成员也逐渐进入企业职能部分。集团公司包括饰品、地产、投资、贸易等板块,现有员工三千多人,总资产逾百亿元,其中母公司注册于1995年。从LN家族,特别是第一代和第二代女性的年龄看,该家族的女性群体经受了较为完整的社会运动的影响,家族创业路径嵌合在中国制度变迁的过程中。因此,本案例所涉女性创业者的发展对中国女性创业领域具有较强的代表性。

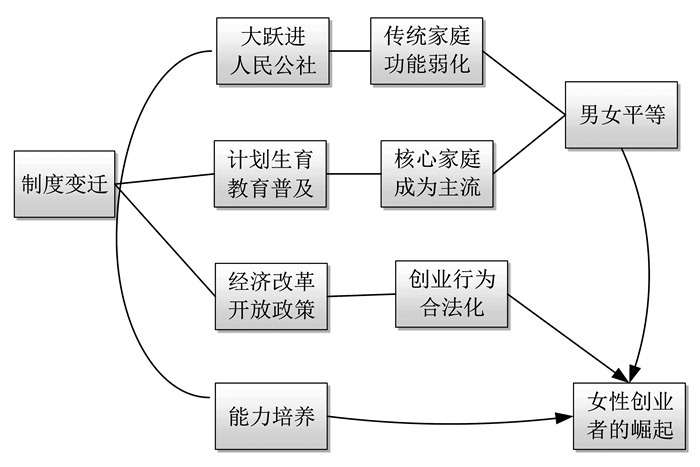

Glaser et al. (1967)建议使用多种来源数据,以获得对研究对象多视角的描述,同时多种来源帮助研究者进行证据的“三角验证”,提高研究的信度和效度 (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994)。本研究通过访谈、档案资料收集、媒体信息提取、传记研读等方式多渠道获取了LN家族的创业史。其中,访谈对象 (表 1) 包括家族三代成员和旗下多个产业的多位高层职业经理人,围绕制度环境、家族历史、企业管理、女性领导力、代际创业等信息进行历时30个小时的多次访问,访问题项包括家庭发展和创业历程、翻译自STEP项目的题项指导和开放式问项,转录工作均在24h内完成,笔录文字超过25000字。图 2是该家族的重大线索发展图。

|

图 2 家族和企业重大事件 (1968-2014) |

| 表 1 被访问者信息 |

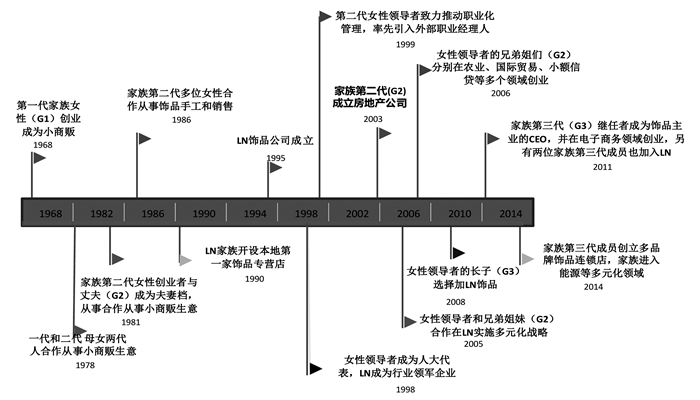

考虑到现有文献对女性创业者如何崛起的研究相对稀缺,我们采取归纳法开展研究,归纳法特别适合现有理论无法有效解释现实的领域,因为其可以借助研究问题和证据的反复迭代而发展出新理论 (Ozcan and Eisenhardt, 2009)。我们分析数据的第一步是第一作者通过综合访谈笔录和档案数据构建LN的家族历史,然后进行分析,识别女性企业家崛起过程中的关键议题。为提高研究信度,另一位研究者也阅读原始访谈资料并形成独立观点,通过多次小组讨论后,保留两位作者观点一致的部分。在这一过程中,我们忠实于数据,并且对关键议题的理解进行了交叉检验。表 3是编码过程和类属的简要说明。

| 表 3 编码简表及示例 |

① http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_847.htm

②这一时期的法律、法规和行政命令及其具体内容来自于档案史料,感兴趣的读者可以自行查阅相关史料,为节省篇幅,本文对这种类型的史料不一一注明出处。

③国务院新闻办公室2015年9月22日发表的《中国性别平等与妇女发展》白皮书。

本研究作为单案例分析,其重点是发展构念、廓清构念间的关系,描述制度变迁以何种方式对女性创业者产生影响。我们允许随着数据的展开,逐步形成构念,而不是根据一个预先给定的假说给出相关构念。我们对现有材料进行编码,提炼出相应关键词,运用数据收集、数据分析和数据概念化之间的不断交叠 (Glaser et al., 1967),允许最后的几个核心构念从数据中涌现,结合现有文献,选取与数据最为匹配的一种,并强化构念的界定和衡量。最终,用逻辑联系各个构念,形成基本的研究框架。在反复迭代的过程中,最后浮现男女平权、创业合法化、女性创业能力这三个核心构念。本文理论的产生过程根植于数据,因此理论和数据之间具有高度的一致性 (Eisenhardt, 1989; Glaser et al., 1967)。我们遵循Dieleman and Sachs (2008)的方式,首先叙述故事,然后回到概念和理论。

四、 研究发现 (一) 男女平权提升女性法律地位。传统社会尤其是中国农村,具有根深蒂固的重男轻女思想。相对有限的资源向男性成员倾斜、“男主外女主内”的现象大量存在,这种家庭分工模式逐渐成为中国传统社会男女分工的惯例,不仅男性接受这种约定俗成的行为模式,甚至女性也认可这种观念,自愿 (或被迫) 放弃就业权和受教育权等权利。LN家族的女性也遇到过这种困扰,由于没有儿子 (幼子生于1981年),在农村很容易被人看不起。

“儿子是最重要的农村家庭劳动力。家里没有男孩子会被人看不起。”(NFM)

“我念高中的时候,奶奶一直在身边念叨,女孩子读那么多书做什么用。”(FFM/G2)

共产党在取得全国政权前已经在解放区开展一些妇女解放运动,取得全国政权后,大规模的妇女解放运动在社会主义革命的主题下大规模展开 (李小江, 2000)。

1950年的《婚姻法》已经明确规定男女双方在家庭中具有平等地位①。

①http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_847.htm。

1954年,男女平等被写入《宪法》②。

②这一时期的法律、法规和行政命令及其具体内容来自于档案史料,感兴趣的读者可以自行查阅相关史料,为节省篇幅,本文对这种类型的史料不一一注明出处。

马克思主义认为资本主义和私有财产制度是制造妇女受压迫的根源,必需取消这种制度,中国政府在这种意识形态的支配下,于五十年代开展了激进的制度变革,试图通过强力手段改变农村家庭的传统规范和男女分工模式。领导人也呼吁女性摆脱家庭角色的刻板分工,走出家庭系统,参与集体农业生产,与男性成员共同承担生产任务。

1954年中共中央发布《关于发展农业合作社的决议》,其中明确规定了男女“同工同酬””的原则,及至后来“一大二公”为核心的共产主义运动,取消生产资料私有制,集中土地、牲畜等资源进行公社化生产,实行供给制与工资制相结合的分配制度,同时兴办公共食堂、托儿所等公共设施 (中国共产党, 1954)。

工作机会均等。上述举措削弱了以家庭为单位的消费单元的存在,同时取消了家庭生产功能,将包括女性在内的劳动力列入集体生产的准农业工人范畴。传统家庭模式在强力社会运动的影响下发生了变化,社会大众也慢慢接受女性和男性拥有相同就业权的事实。

“在我还是女孩子的时候,已经开始去生产队和村里壮劳力一起干农活。” (FEL/G2) 2013年,全国女性就业人数为34640万,占就业总数的45%①。

①国务院新闻办公室20185年9月22日发表的《中国性别平等与妇女发展》白皮书。

20世纪70年代初,面对严峻的人口形势,政府开始在全国城乡全面推行计划生育,严格控制人口增长②,并在1982年把这一政策从试点和提倡阶段转变为强制执行的基本国策。少生优生的强制性政策限制了家庭规模,每个子女拥有的平均资源数量增加,女儿获得与儿子同等的教育机会和财产继承权。政府采取系列措施支持、鼓励妇女有序参与国家社会事务管理,不断拓宽参与的途径和范围,妇女在中国民主政治建设中的影响力日益增强。该项社会活动的长期结果是显著的,LN家族的女性领导者 (FEL/G2) 后来还当选为全国人大代表和妇联成员,积极提交参政议政提案,作为女性创业者的标杆,在社会范围内形成相当高的影响力。

②http://www.gov.cn/ztzl/rkr/content_677985.htm

中国高等院校女生与男生入学比例从1979年的0.34发展到2013年的1.13③。

③世界银行网站http://data.worldbank.org.cn/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS?end=2013&locations=CN&start=1979

女性全国政协委员的比例从第一届的6%发展到第十二届的17.8%,女性全国人大代表的比例从第一届的11.99%发展到第十二届的23.4%④。

④根据政府相关网站信息整理。

不再基于性别的价值判断。强制性的政府政策和强大的行政执行体系确保了在社会主义中国的男女平权运动取得广泛成就,人们对女性的看法也发生了显著的改变,男女平等成为很多社会成员认可的社会规范,男女在家庭和社会的分工不再仅仅只是依据性别因素,特长和能力等因素开始更多地影响男女的职业选择和家庭地位。LN家族采取的共同生产、同居共财形式,让家族成员对性别差异的感知并不明显,有能力的女性在生产和经济生活中均获得和男性一样的尊重,甚至取得主导和支配地位。在家族成员看来,这只是。

“分工不同,不是什么特别大事情”。(FFM/G2)

长辈在对待孩子时,性别不会成为优先的考虑要素。

“我们家里男孩女孩一视同仁。”(FFM/G1)

性格、工作能力成为家庭或社会分工的主要考虑因素。

“她的荣誉就是我的荣誉。我比较内向,喜欢安静,她比我开朗外向些,更加适合做一些社会化的事情,这样也很好。”(MFM/G2)

“控制、管理、决策等并不需要强壮体魄或远离家庭的工作,妇女也可以胜任。”(NFM)

因此,从总体上看,整个社会对女性已经不再持有严重的性别歧视。

“这个时代提供给女性的机会、环境、宽容度是以前难以想象和异常艰难的。”(FEL/G2)

解放后政府在立法、生产制度、计划生育等方面的重大措施提供了制度变迁的宏大历史场景,这种制度变迁带有极大的强制性。执政者通过深入到最基层农村社队的强大动员能力,从社会制度、生产实践等方面规定了新时代女性必须采纳的行为模式,并把这些行为模式通过行政力量、舆论宣贯等方式作为一种标准模式扩散到整个社会,各社会成员也认可逐渐把男女平等、同工同酬等生产、激励制度作为一种规范化的、适当的实践准则。由于女性在生产和社会活动中也确实表现出与男性差不多的能力,因此从思想和认知层面看,社会已经基本接受男女平等这一理念和事实。

法律等强制性力量对女性地位的规定为男女平权提供了规制性的合法性,机会均等等广泛社会实践的推行为男女平权强化了规则性的合法性,最后,社会不再基于性别对女性进行价值判断则使男女平权形成了文化-认知的合法性。

(二) 创业合法化改革开放前,国有和集体经济几乎占据国民经济整体,少数农村社队企业在夹缝中求生存,个私经济是当时意思形态的天然对立物,被“赶尽杀绝”。改革开放是对整个社会的原有意识形态的冲击,受到压制的商业意识逐步复苏,人们对商业活动的认识也逐渐正面起来,当人们发现大量的创业机会时,中国社会逐步开展了“自下而上”的边缘革命。

默许私有经济。直至1978年的改革开放,政府都将经商视为非法活动加以严格管制,农村集贸市场被当做“带有资本主义性质的自由市场”,农民在农闲经商要被“割资本主义尾巴”。在国家和集体无暇顾及的计划经济缝隙,商业交易也只能以“地下”和“流动”方式存在。

“五几年的时候,农民养几只鸡,种一些菜到市场上卖,也要没收或处罚。”(NFM)

事实证明,禁绝私人经济不仅给城乡居民的生活造成了难以忍受的不便,而且也将国民经济推向崩溃边缘。1978年中国实施改革开放,政府允许以家庭为单位进行生产,并默许人们拥有部分私有财产,恢复商品生产和按劳分配原则。1982年,LN公司所在地的政府相对开明,默许农民参与商业活动,并低调地建设和开放第一代小商品市场。

“当时政府破例允许农民经商,允许从事长途贩运,允许开放城乡市场,允许多渠道竞争。”(NFM)

“既没有政策依据、没有正式文件批准,是一次‘做了不说’的改革实验。” (NFM)

涌现创业机会。当政府对商业活动不再持禁止和敌视态度时,处于崩溃边缘的国民经济开始涌现大量生存型创业机会,这些商业活动对体力等生理能力并没有特别高的要求,因此社会大众得以利用这些机会开展创业活动。旺盛的市场需求给创业者提供了丰厚的经济回报,这反过来又吸引了更多的人参与创业。

“我做销售基本都是赚钱的”(FFM/G2)。

“我们本来就打算赚五万块就收手,但市场的发展之快,完全出乎意料,想要收手也是欲罢不能了,伴随着市场的发展,我的事业也像是坐上了成功的直通车。”(FEL/G2)

政府态度的转变。改革开放确立了商业活动的合法性,实现了连续35年 (1980-2014) 年均增长率近9.7%的经济奇迹①,作者根据1980-2014中国GDP增长率整理,初步实现了中国的经济崛起。这一发展过程并非一帆风顺,突破意识形态领域的限制是最为困难的一环。

①以上数据来源于国家统计局网站http://www.stats.gov.cn/

1982年9月党的十二大报告首次提出发展多种经济形式的思路,明确了在农村和城市,都要鼓励个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展,将其作为公有制经济的必要的、有益的补充。政府能够容忍从草根阶层发起的经济试验,因为这些试验是在社会主义经济的边缘地带进行的,很难对社会主义政权产生直接的政治影响 (Coase and Wang, 2012)。

1978年时个体工商户占城镇就业人口的0.16%,到1985年,个体工商户占城镇就业人数的比重达到了3.51%,到1990年为3.60%②。

②《中国国家治理现代化》第一章“国有经济和民营经济关系的历史演变”

商业市场的开放是发展中国家经济自由化进程中最困难、最有争议、也是最有风险的。幸运的是,中国政府最终顺应了市场规律的的要求,对政策进行了巨大调整,对体制进行了适应性改革。

“温州‘八大王’的平反是中国私营经济快速发展的重要分水岭。”(FEL/G2)

“第一代市场开放后,当时政府看到这股经商的潮流,和潜伏下的巨大经济动力,提出‘兴商建县’的口号,并带来了Y市火山大爆发的发展。” (NFM)

“投机倒把”罪从1997年的《刑法》修订案删除,《投机倒把行政处罚暂行条列》也于2008年取消。

社会的认可。中国创业者的崛起当然不是政府单向施与的结果,当政府为民营经济的发展打开小小的缺口时,包括女性创业者在内的创业者群体充分利用这一宝贵的机会之窗,在实现自身财富积累的同时,也为社会提供了就业渠道、商品供应和财政税收,这种正面效应鼓励了政府对创业者持有越来越正面的态度。虽然总体上有波折,但政府与企业家的双向互动还是以正面的反馈为主,政府的容许和鼓励,以及创业者的自我努力,共同为创业活动提供了越来越大的市场空间。

“Y市的小商品市场从第一代750个摊位发展到第四代10000多个摊位,仅仅花费了10年时间。”(FEL/G2)

“政府和市场形成良性互动才能产生有韧性的经济。”(NFM)

创业机会取得合法性首先受益于政府在困境中对个私经济开了个微小的“窗口”,这个窗口给了创业者丰厚的经济回报,激励着各种社会成员投入创业浪潮。之后,整个社会甚至形成了“84”派创业现象,创业成为很多社会成员改善经济状况、提高社会地位的重要选项,当创业成为一项重要的职业选项,创业在社会认知中获取了正面的认知和看法。在这些创业活动中,商业规则和商品规律成了解决大量经济和社会事务的行之有效的手段和工具。正是由于这些正面效应,利用商业机会创业成了一种适当的社会活动,创业机会获得了规则合法性。由于个私经济对就业岗位、税收和经济发展的贡献,政府也越来越认可并鼓励个私经济的发展,由此,创业取得了规制性的合法性。

执政党具有强大的意识建构和引导能力,如果执政集团自身对商业创业的看法不能改变,全社会就难以形成对商业活动的正面认识。幸运的是,改革开放以来,执政者在与包括女性创业者在内的创业群体互动中,逐渐认识到民营经济对社会发展的巨大推动力,当这种非正统的实践被官方所认可时,来自边缘地带的群体不可避免的降低了僵化意识形态在中国的影响 (Coase and Wang, 2012)。因此,不仅执政集团自身,而且通过执政集团的建构和引导,包括家庭在内的整个社会也越来越接纳和乐于从事商业创业活动,社会成员对创业活动的看法也越来越正面,创业活动取得了文化-认知合法性。

(三) 女性创业能力男女平权的社会规范变革,让两性均回归同样的竞争起点,越来越多的职业选项不再专属男性,女性与男性从事相同职业不再被认为是异常现象,男性和女性对这种职业的平等化趋势都坦然接受并视之为理所当然。至此,女性完成了职业选择均等化的个体认知转变,并具备了创业的“可能性”。

能力培养。传统女性被禁锢于家庭系统内,形成内化的、理所当然的价值观和信念,认为“女性无需承担经济责任,也不具备相应能力”,通过社会主义改造运动,部分女性开始摆脱传统性别分工的刻板印象,形成了新的、与创业活动相匹配的主动心态,男女平等已经通过社会教育、家庭教育被内化为这部分女性的自由选择。

“在我的概念里,没有男孩可以做、女孩不能做的事,而且我特别能吃苦,并且下定决心,要比男人更能吃苦。如今看来,这种性格给我的职业生涯带来的帮助,是怎么形容也不过分的。”(FEL/G2)

创业能力主要包括机会的识别开发能力 (简称机会能力)、企业的运营管理能力 (Man, Lau and Chan, 2002; Shane and Venkataraman, 2000)。当女性不再对职业选择进行自我设限后,女性是否创业、以及创业能否成功主要受机会识别与开发能力的影响。由于之前制度环境的限制,中国女性创业者的创业能力主要是通过“干中学”这种方式发展起来的。

“妈妈就是一个普通农村家庭妇女,为生活精打细算,到处跑着做小生意,经商能力被渐渐开发出来。”(FFM/G2)

LN家族的女性领导者 (FEL/G2) 在创业初期就养成“出差必逛百货商场”的习惯,通过对不同地区同行产品的观摩,寻找新的商业机会。上世界90年代,广东是引领饰品时尚的潮流发源地,她在广东的一家百货公司里发现一款丝巾扣,敏锐感知到其流动潜力,将原型带回自己的工厂,在短期内通过工艺和技术上的改进,开发出100多款新品推向市场。在那个物质匮乏的年代,客户追随心理重,一旦出现新奇款式,容易引发市场追捧。因此,这批丝巾扣获得市场热烈反应,其中的一款销售量高达几十万枚,持续热销近两年,成为饰品行业创纪录的一款产品,也帮助LN公司在创业初期就打下极高的行业知名度。

“在市场的敏锐度和判断力方面,原先被我当做师傅来学习的广东商人,已经比不过我了,其实这些都是建立在勤奋的基础上。” (FEL/G2)

“可能是女性的天分,我对市场的敏锐度和判断力特别强,凡是我看中的东西都很好销。”(FEL/G2)

初期的创业成功给创业者提供了必要的财务基础,积累了更多有效的市场信息,发现了新的市场趋势,进一步提高了其创业者识别和利用创业机会的能力。

“我有经营流行饰品10年的经验,有全国的市场信息和对市场的判断及敏感度,这两点远远超别人,开自己的工厂是可行的。(FEL/G2)

正是由于LN的女性领导者敏锐的判断力,提前三年布局迪拜等新兴市场,收缩旗下房地产业务,当08年世界经济危机爆发时,LN所受的冲击就相对小得多。

“投资界朋友预测中国经济在08奥运会后会有段冷却期,所以2007年中旬,我就跟股东提出不能扩大投资收缩各项投资,在银行存上几亿现金以备不时之需。”(FEL/G2)

LN的女性领导者坚持参与进修学习,通过出国考察,访学等经历,接触行业顶尖企业家,通过与他们的交流,获得对于战略的认识。

“90年代出国手续非常繁琐,但再难我也觉得是值得的,我更愿意从长期角度来看,增加对国外的城市规划、市场管理、企业经营的了解有利于我们开发新市场。” (FEL/G2)

“公司每周有固定的早课时间,由公司领导告诉员工最近发生的大事以及面临的危机和挑战,让每一位员工了解公司的生产和经营状况,以主人翁精神对待工作。”(NFM)

亲力亲为管理作风有利于创业初期的发展需要,但当组织成长到一定程度,创始人不改变这种领导方式将限制甚至阻碍企业的发展。在诸多失败的家族企业案例中,一个很重要的原因是创始人离去后企业陷入管理混乱,或企业成长速度与创始人的管理水平提高不一致,下属积极性无法充分发挥,市场需求也无法得到快速响应。在本案例的LN女性领导者通过不断学习避免了类似局面:

“只要市场有需求,我就愿意改变自己,这是我一直遵循的商业原则。”(FEL/G2)

利益相关者的认可。创业不仅是创业者自身的努力,而且也涉及到员工、供应商、政府等利益相关者。如果社会成员,特别是利益相关者依然认为“女子不如男”,女性创业者在商业活动中将会处处碰壁。女性创业者要获得这些利益相关者的认可,必须通过自身的能力和业绩来说服,因此,这些利益相关者对女性创业者的评价就成了女性是否获得文化-认知合法性的一个重要指标。

“她身上两个东西特别明显:一是发挥个人魅力,广结善缘,整合资源;二是在特殊历史时期,比别人早发现机会,在国家政策和资源等方面的创业机会有魄力抓住。”(NFM)

LN家族原本也是浙江县城的山区农民家族,创业初期公司绝大部分员工也是来自于农村地区的低学历民工。正如LN的女性领导者所言,“正因为我跟他们都有同样的境遇,我希望能创造条件,让他们在这里过得开心,就像在自己家一样,开始是解决温饱,后来想让生活过的更好一点。”(FEL/G2)

LN家族不仅这么说了,而且这么做了,作为大型的劳动密集型企业,LN家族把解决职工的“安居乐业”作为一项核心问题。创业至今,LN将企业的税后利润,除了扩大再生产的投资外,大部分用于增加员工工资、建设员工宿舍,加强职业教育,改善员工福利。这种体贴关心员工的管理做法逐渐形成独特的“家文化”。

“LN特有的‘家’文化也是根据LN家族特质进行的凝练,毕竟我们的领导者是女性,更偏好包容竞合的工作氛围。”(NFM)

“这里可以感受到那种没有刻意营造的“家”的氛围,整个企业的所有人都好似身处一个大家庭中,我们超过一半的员工是在这里工作十年以上的。”(NFM)

由于女性创业者自身的努力,加上越来越多的社会成员对女性选择创业抱持越来越正面的态度,因此,女性作为创业者群体的重要组成部分,崛起之势已成必然。

“你去Y市场上一走,大部分工作都是女人在做,做多了自然就厉害了。”(NFM)

男女平等和社会认可只是女性创业者崛起的必要条件,要使这种崛起从可能变成现实,女性群体必须有能力从事创业活动,也要有能力取得创业活动利益相关者的认可和支持。由于普遍的贫困,普通家庭很难依靠男性成员的劳动养活全家,女性成员也要积极参与劳动才能共同供养整个家庭。在共同劳动过程中,女性逐渐摆脱了“女子无才便是德”传统价值观念的束缚,不仅通过劳动发现了自身存在的社会价值,而且锻炼了不输于男性的社会活动才能。创业利益相关者也通过创业认识了女性的能力及其社会价值,因此他们也愿意为女性的创业提供相应的人力资源支持和社会支持,女性创业就具备了文化-认知方面的合法性基础。

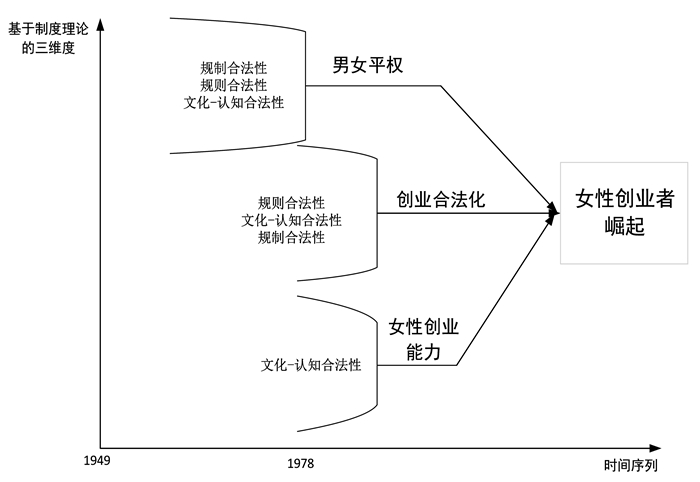

五、 女性创业者崛起与制度三要素的关系为了探究中国女性创业者为什么以及如何崛起这个问题,本研究首先通过深度案例研究,发现了一个基于制度变迁视角描述女性创业的解释框架,即男女平权、创业合法化和女性创业能力培养。经过分析,我们发现这三个要素都经历了一个或多个合法性获取的过程,如图 3。

|

图 3 制定变迁下的女性创业研究框架 |

至此,我们可以简要地刻画中国女性创业者崛起的基本路径。新政权建立后,借助行政、法律等强制性制度执行手段强力推进男女平等这一新的社会政策,男女平等政策的持续推行渐渐改变雇佣、就业等经济活动的社会规则,公开的性别歧视已经成为禁忌,性别平等成为经济活动的规范性要求,人们也通过男女成员在工作、经济活动中的贡献逐渐改变了对女性能力和社会地位的认知,“女子不如男”这个被认为理所当然的信条受到了极大的冲击,“妇女能顶半边天”的认知逐渐成为大多数社会成员的共识。当男女平等成为社会主义制度的重要一环时,改革开放的经济政策适时推出,由于这一阶段的政策和立法大多滞后于经济现状,因此,这一阶段的启动力量主要来自规则性要素和认知性要素的影响。政府允许个体户和小微企业出现的主要出发点是帮助政府缓解严峻的就业形势和维护社会稳定,创造就业岗位或自我雇佣是一种承担社会责任的恰当行为。政府的默许和支持释放了被压抑许久的商品需求,海量的创业机会喷涌而出,创业活动为创业者提供了丰厚的经济和社会地位回报,受这种激励的影响,越来越多的人不再以从商为耻,商业创业成为一种可以接受甚至是理想的从业选择,人们对商业创业的认知发生了有利于创业的变化,商业活动所产生的对效率和效益的追求成为整个社会普遍接受的行为规则,这些就使得商业创业活动获得了规则的合法性。当私人经济力量对就业、税收和产品供应体现出越来越大的正面效应时,政府通过领导人讲话、行政规章和立法等强制性手段追认和鼓励私人经济力量的发展,并且通过各地的“GDP竞赛”来强化政府对经济活动的支持,这就反过来又进一步促使人们进一步扩大创业的范围和深度,至此,商业创业活动就具备了规制性的基础。创业者的社会贡献及其榜样力量吸引了广大社会成员投入火热的创业活动,整个社会对创业已经形成了相当正面的认识,创业机会获得了文化-认知的合法性基础。男女平等政策和实践已经确保了男女社会成员拥有大体相当的工作技能,当商业机会出现时,他们基本站在了同一起跑线。当男女双方都不具备相应的商业知识时,双方都只能通过干中学的方式摸索和积累经商才能,这种情况下,是否能够给创业利益相关者带来利益就成了社会、政府判断对方是否能够成为合格创业的重要标准,甚至成为创业者自我判断创业能否成功的重要标准,这也成了利益相关者决定是否参与创业者的创业活动的主要激励因素。在创业活动中,女性的柔性之美给员工带来了温馨感受,为社群带来了社会福利,为社会提供了优质产品,这使得社会大众认可了女性创业者的角色,愿意为她们提供相应的创业资源,参与她们的创业活动,这就构筑了女性创业者崛起的文化-认知基础,由于文化认知的同构作用,越来越多的女性群体参与创业活动,整个商业世界就出现了蔚为壮观的女性创业者崛起现象。

创业本质上是一个“社会过程”(Michael-Tsabari et al., 2014)。本文的研究发现呼应了Ahl (2006)对女性创业研究需要更多关注社会安排影响的呼吁,创业不单纯是一种经济活动,它更是一种复杂的社会活动,基于个体视角的研究往往无法全面认识这种复杂活动的发生机制 (Hughes et al., 2012)。在转型经济体,人们能否创业以及是否创业涉及到一系列复杂的社会制度安排,这不同于成熟市场经济的创业活动,创业者主要考虑个人的动机和相应的收益,女性创业者的崛起是中国边缘革命 (Coase and Wang, 2011) 的一个有机组成部分,女性创业的可能性和必然性是整个社会环境共同作用的结果。

六、 贡献和未来展望本研究以LN家族为例子,阐述了中国这样的制度转型国家,制度变迁如何促使传统中国女性崛起为商界精英的过程。这个研究构建了一个制度环境影响女性创业的理论模型,对现有的研究做出了一定贡献。首先,以往的创业研究往往把制度当成给定的,很少考虑制度变迁对创业的影响,这个研究直接把制度环境纳入模型中,考察了制度变迁与女性创业的紧密关系,把案例分析中浮现的男女平权、创业合法化和女性创业能力三维度与制度理论的强制性、规范性和认知性三支柱相结合,提出了一个解释中国女性创业者崛起的综合模型;其次,本文采用多层次、按时序的分析方法,强调了必然性和偶然性的统一,将制度环境、社会规范、创业能力三个层面的变迁与女性创业者的崛起进行了有机组合。这种制度变迁方式体现了中国制度变迁的独特安排和次序,正是男女平权这个宏观制度调整发生在创业合法化的市场化改革之前,才使得中国的执政集团有如此强大的力量影响女性的社会地位和职业选择,才能使得中国这样一个同样深受儒家传统文化影响的国家体现出不同于日韩、东南亚等地的女性创业现象。当然,基于单案例研究提出的理论框架还是尝试性的,其他转型国家的女性创业者崛起之路是否具有此种特点还需要进一步的研究验证,希望有更多学者提供不同国别女性创业之路的比较研究和对话。

| [] | 中国共产党, 1954, 《《中国共产党中央委员会关于发展农业生产合作社的决议》》. 人民出版社: . |

| [] | W.理查德·斯科特, 2010, 《《制度与组织:思想观念与物质利益》》. 中国人民大学出版社: . |

| [] | Ahl, H. 2006, "Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions". Entrepreneurship Theory and Practice, 30(5), 595–621. DOI:10.1111/etap.2006.30.issue-5 |

| [] | Aldrich, H. E. and Fiol, C. M. , 1994, "Fools rush in? The institutional context of industry creation". Academy of management review, 19(4), 645–670. |

| [] | Coase, R. and Wang, N. , 2012, "How China became capitalist", Palgrave Macmillan: . |

| [] | Coase, R. H. and Wang, N. , 2011, "The industrial structure of production:A research agenda for innovation in an entrepreneurial economy". Entrepreneurship Research Journal, 1(2), 1–1. |

| [] | Dieleman, M. and Sachs, W. M. , 2008, "Coevolution of Institutions and Corporations in Emerging Economies:How the Salim Group Morphed into an Institution of Suharto's Crony Regime". Journal of Management Studies, 45(7), 1274–1300. DOI:10.1111/joms.2008.45.issue-7 |

| [] | Eisenhardt, K. M. 1989, "Building theories from case study research". Academy of Management Review, 14(4), 532–550. |

| [] | Glaser, B. G. , Strauss, A. L. , Glaser, B. G. and Strauss, A. L. , 1967, "The Discovery of Grounded Theory:Strategies of Qualitative Research". Nursing Research, 3(6), 377–380. |

| [] | Greenhalgh, S. 1994, "De-Orientalizing the Chinese family firm". American Ethnologist, 21(4), 746–775. DOI:10.1525/ae.1994.21.4.02a00050 |

| [] | Hughes, K. D. , Jennings, J. E. , Brush, C. , Carter, S. and Welter, F. , 2012, "Extending women's entrepreneurship research in new directions". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3), 429–442. DOI:10.1111/etap.2012.36.issue-3 |

| [] | Man, T. W. Y. , Lau, T. and Chan, K. F. , 2002, "The competitiveness of small and medium enterprises:A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies". Journal of Business Venturing, 17(2), 123–142. DOI:10.1016/S0883-9026(00)00058-6 |

| [] | Michael-Tsabari, N. , Labaki, R. and Zachary, R. K. , 2014, "Toward the Cluster Model:The Family Firm's Entrepreneurial Behavior Over Generations". Family Business Review, 27(2), 161–185. DOI:10.1177/0894486514525803 |

| [] | Nelson, R. R. and Winter, S. G. , 2009, "An evolutionary theory of economic change", Harvard University Press: . |

| [] | North, D. C. 1990, "Institutions, institutional change and economic performance", Cambridge university press: . |

| [] | Ozcan, P. and Eisenhardt, K. M. , 2009, "Origin of alliance portfolios:Entrepreneurs, network strategies, and firm performance". Academy of Management Journal, 52(2), 246–279. DOI:10.5465/AMJ.2009.37308021 |

| [] | Peng, M. W. , Sunny, Li S. , Pinkham, B. and Hao, C. , 2009, "The Institution-Based View as a Third Leg for a Strategy Tripod". Academy of Management Perspectives, 23(3), 63–81. DOI:10.5465/AMP.2009.43479264 |

| [] | Puffer, S. M. , McCarthy, D. J. and Boisot, M. , 2010, "Entrepreneurship in Russia and China:The Impact of Formal Institutional Voids". Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), 441–467. DOI:10.1111/etap.2010.34.issue-3 |

| [] | Shane, S. and Venkataraman, S. , 2000, "The promise of entrepreneurship as a field of research". Academy of management review, 25(1), 217–226. |

| [] | Si, S. , Yu, X. , Wu, A. , Chen, S. , Chen, S. and Su, Y. , 2014, "Entrepreneurship and poverty reduction:A case study of Yiwu, China". Asia Pacific Journal of Management, 32(1), 119–143. |

| [] | Welter, F. 2011, "Contextualizing EntrepreneurshipConceptual Challenges and Ways Forward". Entrepreneurship Theory & Practice, 35(1), 165–184. |

| [] | Whyte, M. K. 1996, "The Chinese Family and Economic Development:Obstacle or Engine?". Economic Development & Cultural Change, 45(1), 1–30. |

| [] | Whyte, M. K. 2005, "CONTINUITY AND CHANGE IN URBAN CHINESE FAMILY LIFE". China Journal, 53(1), 9–33. |

| [] | Wong, S.-l. 1993, "The Chinese Family Firm:A model". Family Business Review, 6(3), 327–340. DOI:10.1111/j.1741-6248.1993.00327.x |

| [] | Yin, R. K., 1994, "Case study research:Design and Methods", Sage. |