并购是组织变迁的一种基本方式 (Capron et al., 1998)。通过并购,收购方能够快速多元化,延伸组织的产业链 (Baum et al., 2000),进入新市场,或者通过快速丰富产品线以实现对现有市场的渗透,强化规模经济效应,从而击败竞争者。然而,正如Eisenhardt (2012)所言①,这些研究的视角无一不是从兼并者的利益出发,将收购方作为并购活动中的关键决策者 (Eisenhardt,2012;Amburgey and Miner, 1992;Becknfian and Haunschild, 2002),出售方被隐含地假定为弱势、被动和缺乏话语权的失败者或失意者。

① 转李平和曹仰峰 (2012)所著《案例研究方法:理论与规范——凯瑟琳·艾森哈特论文集》书中“出售方眼中的故事:新创企业的求偶式并购与联合型治理”一文。

那么,这个隐含的假定正确吗?如果不正确,企业究竟在什么情况下会做出出售企业的选择?Eisenhardt (2012)对12家新创公司的研究表明,并购相当于“求偶”,她强调并购是买卖双方你情我愿的一个过程,影响交易的不仅是价格,还包括时机、战略及情感因素。她的研究开创性地扭转了出售方作为弱势的屈从方的研究假设,并以求偶的观点重构并购,以联合共治的观点重构治理。最后,她探讨了结论的普适性,认为无论对私有企业、上市公司还是其他类型的公司,结论都能成立。

然而,当我们观察中国的企业并购,尤其是外资企业的并购时,发现 (1) 外资并购的直接对象是我国的优势企业,如2005年的凯雷收购徐工案,2011年的雀巢收购徐福记,这些企业显然并不是处于弱势的无法生存的困难企业;(2) 从上个世纪90年代开始,政府先后通过政策性调整影响行业及国有企业的发展,并购的核心参与者不仅包括出售方与兼并方,很多时候还包括政府,甚至民众。因此,与Eisenhardt (2012)研究的12家美国规模较小的在自由竞争市场的新创企业相比较,中国企业的环境显然更复杂。由此推断,企业的出售动机和时机选择可能也会表现出其独特性。那么,在外资并购中,中国企业出售决策究竟受到什么因素的影响?其时机选择的独特性究竟在哪里?

为回答上述问题,本文使用扎根的、归纳式的方法 (Glaser and Strauss, 1967;Eisenhardt,2012;Jick,1979), 对10家企业进行了初步研究。所选企业均是从2000年到2014年期间出售给外资方的中国企业。本文研究的结果是一个随着研究深入而逐步形成的、从出售方角度理解并购动因及出售时机的框架,我们将这一框架与之前的研究进行了比较,提出了在中国这样一个新兴市场中,企业面临的战略障碍与其出售意愿之间的关系假设。我们的研究弥补了现有研究中对出售方研究忽略的缺陷,补充了Eisenhardt (2012)的观点,出售方有时是主动获取成长的胜利者,但有时也的确是被迫就范的失意者。更为重要的是,我们发现,作为新兴市场国家,无论哪一种类型的出售方,都会不同程度地受到政府干预这种外部力量的影响。尤其是对国有企业而言,政府干预形成的出售“机会窗口”在某些时候甚至扮演了推动者的角色。因此,本文从政府干预的视角研究外资并购中的企业出售动因,补充了关于企业出售动机的理论,指出中国情境下影响企业出售时机选择的因素不仅包括企业的内部战略障碍,也包括政府通过各种政策和措施形成的机会窗口。同时,我们的研究发现也有利于政府调整和重新确立自己在外资并购中的角色定位。

二、 文献综述 (一) 企业出售的动机及出售企业的特征企业并购的动因已有不少文献。其中,Zhu et al.(2011)针对20个新兴市场进行了实证研究,以检验外资在新兴市场上并购的两个相对的动因假说:控制权市场动因假说和市场进入动因假说。他们的实证结果显示,被外资收购的企业,在被并购前绩效显著优于被本土企业收购的企业;但是并购后,被本土企业收购的企业的绩效会有显著的提升,而被外资收购的企业则没有显著变化。因此,本土企业进行并购,主要体现了控制权市场的惩戒作用;而外资并购,则主要是为了进入新兴市场战略行为。这即是说,外资在新兴市场上的并购体现的是市场进入动因。但是,目标企业的出售动因是什么?由于长期以来,目标企业被认为是并购中弱势的一方,处于屈从的地位,对其动机的研究较少,现有的研究成果较难找到直接答案,因此,我们试图通过对出售公司及并购中的目标公司的特征的理解间接找到一些线索。

较早期分析目标公司特征的是Monroe和Simkowitz两位学者,他们对1968年混合并购中目标和非目标公司的财务指标进行对比研究后发现,规模较小、股利支付率较低、市盈率较低以及股本增长率较低的公司更容易成为目标公司;之后,Palepu (1986)、Adelaja and Nayga等 (1999)都先后从财务的角度分析了目标公司的特征,得出的结论比较相似。Zahia and Taher (2010)选取了2001-2009年法国资本市场上发生的并购事件进行研究,通过财务、市场和公司治理变量研究目标公司的特征,他们发现,目标公司具有规模小、价值被低估、高杠杆、高流动性和股权流动性低,收购前一月交易量大增的特点。Polemis and Gounopoulos (2012)研究伦敦上市公司陷入财务困境而被并购的公司的特点,发现这些公司虽然陷入财务困境,但他们具有较高的盈利能力和营运效率。Rui Shen (2014)研究了目标公司和收购公司之间的地位差异对收购行为的影响。他们的研究表明,目标公司和收购公司之间地市场地位差异越大,市场的反应越趋向于正面。Zhi Huang et al.(2016)则从收购公司和目标公司的文化冲突出发研究了跨国并购中的“权力距离值”(power distance value PDV) 对并购后的整合绩效的影响。他们通过对全球信息技术产业的2115个跨国并购事件的分析发现,权力距离值的不同是影响收购方并购后绩效的重要因素。

国内对目标企业特征的研究成果包括:许晓霞 (2007)采用ANOVA和Logistic回归相结合的方法,对我国2005年被并购的上市公司进行实证研究,研究结果显示管理效率低,成长能力差,资源贫乏、财务杠杆高、股权分散、股权流动性大是并购目标企业的主要特征。张艳青 (2010)以我国A股市场2002-2009年发生控制权转移的全部目标公司为目标样本,并选取7044家未发生并购的企业作为对比样本,分别进行总体和分年度实证分析,指出我国上市公司的并购目标企业的盈利能力较差,财务杠杆较高,而且实施股权分置改革后的股权流动性与概率P成正相关关系。虽然预测模型的总体预测正确程度达到60%以上,但是他们研究的样本过于宽泛,没有按行业分类,也没有判别是否为借壳上市,缺乏针对性。林俊荣和张秋生 (2012)对国内外并购目标的特征相关研究进行梳理后发现,虽然时代背景和经济环境不同,但是西方企业的主要并购动机是企业扩张,而由于我国资本市场制度相对不完善以及政府的干预,导致我国并购目标公司的特征与壳公司相似。

虽然现有的研究主要着眼于财务角度的研究,其结论也多有区别,但是我们依然可以通过上述研究结果大致勾画出目标公司的特征。通常,他们都是存在一个或几个方面“问题”的公司,尽管他们或许有较高的盈利能力、营运效率或价值被低估。这些不同的“问题”可以包括在Eisenhardt (2012)的“战略障碍”这一概念之中。不过,外资并购下的目标公司的特点是否不一样?Georgopoulos et al.(2008)将1989-1998年间的229起并购事件作为样本,基于产业组织理论和贸易理论对外资并购和国内并购的目标公司进行了对比研究,发现外资更喜欢收购市场占有率高、公司业绩较好,且多为制造业的公司。而Slama et al.(2012)对2000-2006年欧洲银行业发生的跨国并购目标公司与收购公司进行研究,发现目标公司的盈利能力不及收购方,且目标公司通常处于相对来说较低的监管和透明度的环境之中。那么,这些十分有限的研究结论是否适用于中国这样处在转型期的新兴市场?为此,本文拟通过案例分析找到一些初步的答案。

(二) 政府干预与外资并购Neto, Brandão and Cerqueira (2008)研究了世界上53个国家在1996-2006年之间的外资并购数据。他们的研究结果表明,外资并购对发展中国家更多体现为财富掠夺而不是创造,因此,外资的进入战略就不再是单纯为了谋求商业利益最大化的投资选择问题,而是直接关系到外资投资目的地国家的财富流失和产业安全的国家战略问题。无疑,这为政府干预提供了理论和实证支持。

事实上,中国由于其处于变革的转型期,许多的政策还在不断地完善过程中。也正是由于这个过程中表现出来的制度缺陷导致了企业普遍倾向于在国内甚至省内选择并购的目标公司 (Rui and Yip, 2008),除非有政府力量的推动才会有外资的介入 (Hong Zhu and Qi Zhu,2016)。政府介入外资并购的干预手段可以分为两个层面,一个是通过宏观层面的法律法规引导外资企业的投资流向。具体包括设定不同性质企业的税收政策,不同产业的准入比例限制等方式。另一个是微观层面的干预,它包括来自国家层面的个案审批及地方政府通过地方性法规和制度影响外资并购。地方政府通常为了解决地方的就业问题或实现其政治晋升目标,有动力也有能力通过政府干预影响企业的并购行为。潘红波等 (2008)以2001-2005发生的国有企业并购事件为样本,研究发现:地方政府往往会出于自己的政策性负担及政治目标,支持或损害当地国有上市公司。王霞和夏梦楚 (2016)以2000-2010年发生的并购事件作为样本进行研究,发现政府干预企业并购对地区经济和社会的发展具有积极影响。他们的研究结果为政府干预上市公司的行为和绩效提供了实证依据,但是,他们的研究均不涉及到外资对当地国有企业或民营企业的并购,即面临外资并购时,是否也同样存在类似的干预?目前,文献中也还找不到答案。

三、 研究方法本文使用多案例的、归纳式的研究方法。研究包括10个出售给外资的中国企业。多个案例可以被看成是一系列的实验,它们之间遵循复制的逻辑,即每一个案例都可用来验证或否证经由其他案例得到的推论 (Yin, 1984)。多案例研究的上述特点使其研究结论与单案例相比较更具一般性,研究基础更加扎实。

(一) 样本选择黄中文、刘向东和李建良 (2010)认为我国与国际市场上外资并购进入模式的差异主要取决于我国政府的政策。他们依据政策的变迁,将外资并购在我国的发展历程分成五个阶段,分别是:1990-1995年为萌芽期;1995-1998年为探索期;1998-2001年是培养期;2001-2006年是鼓励期;2006年至今为可持续发展期。2006年一系列的重大外资并购案在国内引起了巨大的争论,也促使我国政府重新开始出台法令,规范外资并购市场,防止外资垄断危及我国产业安全。由于前三个时期的并购更多的是一种探索,我们选择对现在及未来都依然发挥影响的后两个时期的案例进行研究。而且,考虑到中国转型期的特点,尤其是2001到2006的鼓励期正是国有企业大面积改制重组的时期,因此,我们的样本中包含了6家国有企业,4家民营企业。为了增强结论的外部有效性,我们考虑了不同的行业,为此,我们首先基于资料的可得性将样本确定为上市公司,然后通过邮件、电话和私人关系联系研究对象,这些企业分属于机械资金装备行业、轻工业、日化行业及饮料食品行业,具体如表 1所示。

| 表 1 样本企业的特征描述 |

从表 1可知,并购发生的时间跨度从2001年到2014年,收购方来自欧美各国,从并购结果上看,除青岛啤酒外,其余9家均失去控制权,由收购方直接控股。其中,西北轴承和武汉锅炉均失去原有的品牌,完全成为外方的零部件的加工厂。其余的7个品牌并购后都成为外方品牌组合中的子品牌,得到了存续,有的甚至得到了发展,如苏泊尔通过并购进入SEB的国际营销网络,获得了绩效的提升。

(二) 资料收集我们主要通过访谈和文档收集两种途径获取数据。访谈获取数据的方式有两种:(1) 正式访谈。如表 2所示,从2011年到2014年,我们先后进行了超过10次的访谈。我们不仅访谈了出售企业的当事人,还访谈了政府的相关部门,如国家商务部。我们事先将访谈的提纲发给样本企业,然后到企业所在地与参与当时并购事件的中高层管理者进行面对面的正式访谈,每次访谈时间不少于两个小时。在访谈中,我们在征得对方同意的情况下,均进行了文字记录和录音。访谈结束后即对录音材料进行整理,整理的材料总计20万字有余。(2) 非正式访谈,即在正式访谈无法预约和安排的情况下,依靠个人关系,通过电话或在非正式的环境下与企业相关人员进行对话和交流,每次每人访谈时间不少于半个小时。我们同样记录了访谈中涉及到的数据材料。

| 表 2 访谈对象及时间 |

文档数据的来源主要有:① 公司主页;② 和讯财经、中国证券报、证券时报、经济观察网、21世纪经济报道等财经类网站;③ 国研网、中国资讯行等财经类专业数据库;④ 中国知网、维普网等学术文献数据库;收集的文档类型主要有:① 公司历年年报;② 公司董事长或总经理关于并购的讲话或评论;③ 有关企业并购的案例分析类文章或报道;④ 行业分析报告。

(三) 数据分析与典型的归纳式研究一样,我们分析数据的第一步是通过综合笔录和档案数据初步建构每个案例,并通过对访谈数据与网络、媒体、专家观点等二手数据之间进行的证据来源“三角检验”保证建构效度,提供对研究主题的解释。然后,我们借鉴扎根理论的方法对所有的采访材料和二手资料进行编码,编码借助定性分析软件Nvivio 10。我们采用按段 (segments) 和按事件 (incedents) 阅读的方式对每个案例材料进行编码分析,最后确定了对每个案例的出售动机及政府干预对其影响进行主题提炼,形成一阶和二阶概念。最后,在所有单案例分析结束后,我们开始进行跨案例分析。我们使用标准的跨案例分析技术 (Eisenhardt,2012),找到了案例间相似的变量,并最后筛选出我们感兴趣的变量,并依此构建了初步的解释框架。

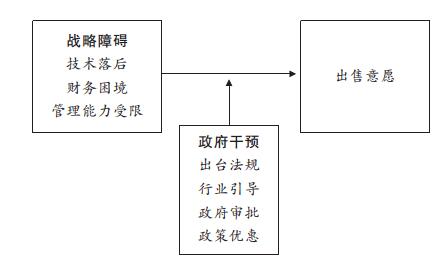

通过上述过程,一个从目标方的角度描述并购中企业出售的动机与时机选择的解释框架慢慢浮现出来。我们发现,当公司出现技术、财务及管理的战略障碍时,企业出售的意愿会明显增强。但战略障碍并不必然导致出售发生,由政府政策、干预所形成的机会窗口会推动或阻碍并购的最后发生,从而影响企业的出售决策。更有意义的是,本文发现,政府干预所形成的机会窗口很多时候并不是机会,反而可能是危险的伏笔。在企业成长的过程中,避免被“斩首”的最强盾牌是企业自身。

四、 研究发现 (一) 企业战略障碍与出售意愿的形成并购的实质是企业控制权转移、变更的过程,对于被并购企业而言,则是对企业控制权的一种权利让渡行为。那么,企业为什么愿意做出这种权利让渡?从出售公司的角度来看,最常见的出售动机是能公司当下面临的战略障碍的突破。这里的战略障碍是指公司所面临的战略困境,这种困境最大的特征在于直接影响公司的存续或核心发展目标。通过扎根理论的研究,我们发现案例企业的战略障碍如表 3所示,包括以下三个方面:

| 表 3 战略障碍的证剧示例 |

研究发现,无论对于早期通过并购寻求生存机会的企业而言,还是对于2010年后希望通过并购主动提升自己竞争力的企业而言,技术都是他们最迫切的需求之一。因此,只要有机会与拥有行业先进技术的企业结盟,无论是合资还是被收购,企业均表现出较强的主动型。虽然所有的并购都发生在2000年以后,但企业依然寄希望于通过外资企业直接的技术转移或技术溢出效应提高自身的技术能力。有的企业甚至在采访中依然认为出售就是一种“市场换技术”的策略。虽然已有许多学者证实了外资并购会带来正面技术溢出效应,但这些溢出效应依赖于多种条件,比如收购方的占股比例及出售方的技术吸收能力 (湘君、陈羽,2006)。因此,并不是并购就能必然得到技术的升级。

2. 财务困境财务困境通常是被动出售企业的一个重要特征。财务困境让他们挣扎在企业存亡的边缘。在所选择的十个案例中,山工、四川双马、华新水泥、全兴及青岛啤酒等5家企业的并购动因中都直接提到了解决资金问题。这些困境一方面来自于企业的经营不善,例如,成立于1965年的西北轴承,1996年4月在深交所挂牌上市,是中国首家上市的轴承企业。但由于其1998年到2000年间的渠道管理问题,大量货物积压使资金沉淀在流通环节,企业自由现金流下降,公司财务状况恶化。在这种情况下,他们将外资作为自己走出财务困境的救命稻草。山工机械也是类似的情况。山工在被凯特彼勒收购之前,已处于亏损边缘。另一方面则来自于企业超速发展带来的资金需求,如青岛啤酒由于1990年代的快速并购扩张企业所带来的入不敷出、债台高筑。全兴 (水井坊) 在被管理层收购后为了偿还债务,不得不做出出售股权的决定。

3. 管理能力受限成立于1978年的徐福记虽然已经是中国最大的糖果品牌之一,但与国际食品巨头相比,他们招不到名牌大学的毕业生,人才的瓶颈直接带来研发的薄弱和管理的停滞不前。正是对现代化管理能力的渴求及品牌永续经营的愿望,徐氏兄弟在事业高峰以及具有较强的盈利能力的情况下主动选择了雀巢的收购。可以看出,他们的出售是为从根本上提升管理能力的主动选择。

与徐福记的出售动因类似的是美即。以做面膜起家的美即公司作为土生土长的护肤品品牌,虽然发展迅速,但创始人希望改变包干制的粗放式经营模式,建立现代化的公司治理结构,主动选择通过出售行为获得公司的永续发展。欧莱雅集团作为成熟的跨国公司,在公司治理上经验丰富。因此,美即公司通过出售股权的方式借助欧莱雅建立现代公司治理机制,以实现其更长远的发展。

综上所述,企业的技术瓶颈、财务困境、及管理能力发展障碍等构成的战略障碍是企业出售时核心的驱动因素。通常,如果收购公司的管理层比目标公司的管理者更有效率,而且收购公司在并购之后能够将目标公司的管理效率提升到收购公司的水平,那么并购参与双方都将从中获益。因此,当面临战略障碍时,出售方对并购后可能产生管理协同效应、经营协同效应及财务协同效应普遍怀有乐观的预期,于是与通过内生式成长相比较,通过控制权转移解决企业的危机成为一条更加快捷的可选路径。

综上所述,我们可以得到如下命题:

命题1:企业面临的战略障碍正向影响企业的出售意愿。

(二) 政府干预与出售机会窗口的形成如上所述,企业通常是在面临各种战略障碍时做出出售决策。但是,同样的战略障碍下,为什么有的选择自我消化,而有的选择了转移控制权的出售行为?表面上,似乎战略障碍已经威胁到公司的存续,但事实上这些障碍在公司成长过程中不可避免 (Mukherjee等,2004),它甚至也可能是未来成功的信号。这种选择的差异固然涉及到公司性质、公司历史及收购方的原因,但通过案例研究我们发现,对于转型期的中国企业,尤其是国有企业而言,一个更合理的解释是政府干预作为一种外部力量形成的“机会窗口”推动了企业的出售决策。这种强大的外部力量就是多家企业访谈对象不断提到的“政府”和“政策”。

如表 4所示,政府干预包括四个一阶概念:出台法规、行业引导、政府审批和政策优惠。这四个一阶概念既包括通过法规和中央颁布的行业政策引导外资企业在中国的投资行为,也包括并购个案的审批权的实施等微观规制。在上述的十个案中,虽然苏泊尔、徐福记和美即的出售都经政府的审批,但皆是外资并购的正常法律程序,而其余的国有企业在并购之时都不同程度地受到了来自政府的其他影响。

| 表 4 政府干预的证据示例 |

根据黄中文、刘向东和李建良 (2010)的观点,2001——2006年是外资并购的鼓励期。如表 3所示,这期间国家陆续出台一系列吸引外资的法规,鼓励外资通过兼并收购的方式进行直接投资,并最终带来外资企业的并购热。根据汤姆逊金融公司统计,2004年外资在华共完成2141个跨国并购项目,价值240亿美元,占我国实际吸收外商投资的40%(李晓华,2004)。

样本企业中的西北轴承、山工机械、四川双马、华新水泥等正是在这个背景下发生的并购行为。政府在引进外资的同时加大对行业发展的引导和监管,试图借助外资并购调整行业结构。以水泥行业为例,它的行业特征一是集中度低,二是区域性显著。为此,2003年至2007年,国务院、发改委等先后出台一系列水泥行业结构调整的政策,明确了水泥工业发展的基调和结构调整的目标。在政策引导下,行业内的兼并重组相继发生,国外的水泥巨头也纷纷通过并购国内的水泥上市公司抢占市场。2007年1月,湖北的华新水泥作为国家重点支持的全国性大型水泥企业,可以在水泥行业结构调整中享受一系列优惠政策。为此,他们通过两次定向增发,获得豪西蒙20亿资金支持并最终被豪西蒙控股。接着,豪西蒙还参与河南省水泥行业整合,最终成为中部最大的水泥企业。

与此同时,德国海德堡受让冀东水泥子公司股份,主打西北市场;世界水泥巨头拉法基与瑞安建业合并,成为中国水泥行业前三强,其后又通过收购最大的竞争对手四川双马成为西南地区水泥业的领军集团。用四川双马自己的话说,如果没有行业结构调整政策,“我们以自身的实力,完全能够很好控制其在西南水泥市场的地位,”但为了不被“调整”所淘汰,他们在绵阳市政府的推动下将所有权交予了拉法基。

可以发现,政府出台的法规和行业引导政策成为水泥行业并购的重要推力。无论是主动利用政策将自己做大的华新水泥,还是为了化解政策可能给自己带来风险而选择出售的四川双马均是如此。

2. 政府审批对外资的审查与批准, 是指资本输入国政府依据一定的程序、标准, 对进入本国的外国投资者进行鉴定、甄别、评价, 并决定是否给予许可的一种制度。对外资的审批可以充分发挥外资的经济效益, 同时也能避免外资带来的风险和损害, 可以说外资并购的审批是对外资并购管制的关键 (王毅,2008)。通常情况下, 各国对外资并购均实行严格的审批制度,我国也不例外。

从我国的相关立法来看, 对外资并购行使审批和审查职权的机构分别是:商务部、国家工商总局和发改委 (王毅,2008)。这些部委不仅要考虑如何有效利用外资促进本国经济的发展,同时还要考虑国家产业的安全以及是否会造成垄断。例如,2009年3月,商务部依据《反垄断法》禁止可口可乐收购汇源果汁。但李青原和国晨阳等人 (2011)通过对汇源果汁和可口可乐的案例研究发现,资本市场的经验理论支持“效率理论”而非“市场势力论”,市场预期可口可乐和汇源果汁的并购会产生协同效应,而非共谋行为。这意味着,商务部所担心的市场垄断可能性极小,他们的决策让汇源失去了一次战略调整的机会。因此,当并购是一种优化资源配置的市场行为时,政府力量的介入应该当十分谨慎,其决策依据也应来自于理性分析,而不是被泛滥的民族情绪所影响。也正是有了这一个案例的前车之鉴,当灶具行业以“可能形成垄断之势”反对法国SEB并购苏泊尔时,商务部依然批准了他们的并购。

3. 政策优惠地方政府对中央的各种政策的响应速度和成效通常是地方政府政治晋升博弈的筹码之一,例如,他们会竞相甚至过度进入同一行业或一拥而上从事某个国家重点项目,并力图通过并购重组在短时间内做大公司规模,在辖区内迅速形成大型上市公司或产业集团 (郑迎飞,陈宏民,2006)。

因此,当国家出台明确政策鼓励利用外资改造国有企业的时候,地方政府有理由与国有企业形成合谋,或利用自己对国有企业的影响力推动国有企业的出售决策。2003年5月,武汉市政府启动国有企业重组改制,将武汉锅炉与其他318家市属国有及国有控股企业一起推到了“靓女先嫁”的之列。2004年7月,武汉市国资委将武锅集团85%的股份公开挂牌转让,此时的武汉锅炉虽然已在国内沦为行业的第二梯队,但并未遭遇严重生存危机。即,武汉锅炉作为一家有良好基础的老国有企业,本可以选择内生式的发展解决其面临的管理水平低下、技术能力缺乏及庞大的职工队伍带来的成本压力,但他们却将引入战略投资者以置换国有职工身份作为了首选之策。影响这一决策的重要力量来自政府。武汉市政府认为,自己深处内陆,如果能通过引入外资实现以“市场换技术”,对武汉锅炉而言是一个契机,因此,当阿尔斯通做出对武汉锅炉的技术、管理、销售等各方面进行全面改造,将其建设成为阿尔斯通在全球的专用锅炉生产基地等收购承诺时,武汉国资委同意了阿尔斯通对武锅的收购。

同样,2001年,世界第一轴承企业瑞典SKF在国内合资建立了南口斯凯孚轴承厂,铁道部为打破轴承行业仅一家合资企业的垄断局面,允许且只允许再建立一家合资企业。在这种情况下,西北轴承判断这是一个重要的市场机会。宁夏政府也希望赢得这唯一的合资机会。因此,政府大力支持和推动FAG对西北轴承的收购,并最终达成交易。然而,并购后却遭遇FAG对西北轴承的斩首行动,西北轴承最终彻底丧失了经营了多年的NXZ牌铁路货车轴承的产品和品牌,失去了占中国铁路轴承行业40%的市场份额。相反,德国FAG则通过此次并购完善了其在中国的战略布局,并加强了对中国轴承产业的控制能力。这样,由铁道部引导、地方政府推动的这一次并购不但没有扶植出本土的大型轴承企业,反而将自己的品牌和可能的发展前景完全葬送。

的确,政府干预外资并购的本意是希望通过行政介入引导行业发展,并抑制外资并购可能带来的负面影响,以更好地维护市场的公平竞争机制。但这个过程中带来的合资机会的稀缺性,必然激发企业和地方政府获取政策资源及利益的冲动。因此,无论是出台法规还是发布行业引导政策,或地方政府配套的优惠政策,都为面临战略障碍的企业提供了机会窗口,而机会的稀缺性和时效性则进一步地促成了企业出售决策的发生。当然,政府并不总是在并购中起推导作用。因为无论哪个国家,企业的并购行为都会受到国家的监管。无论是凯雷收购徐工、还是可口可乐收购汇源果汁的失败都是政府作为无形之手干预甚至控制外资并购发生的重要力量。

尽管如此,政府干预所形成的机会窗口依然带给我们了一个重要的启示:企业出售行为的发生不仅受到自身战略障碍的影响,对于转型期的中国而言,政府干预形成的“机会窗口”作为一种重要的外部力量影响了出售企业在面临战略障碍时的战略选择,成为了企业的战略障碍与出售行为之间的调节变量。这种调节变量有时成为一种不可阻挡的助推器。当政策优惠的力量或政府对企业改革的力量足够强大时,企业,尤其是国有企业会主动或被动地追逐这种外部的力量,期望通过外部力量改善自己的困境。相反,如果这种机会窗口的诱惑力较小时,企业则可能更多地从内部寻求解决方案,通过自身的成长化解可能的危机。

综上所述,我们可以得到如下命题:

命题2:政府干预是影响企业的战略障碍与出售时机决策之间关系的调节变量。政府干预的力量越大,企业的战略障碍与出售意愿之间的关系就越强。

(三) 初步的结论根据前面的讨论,本文得出如图 1所示的解释框架。当企业自身面临因技术落后、财务困境或管理能力受限所带来的战略障碍越强时,企业的出售意愿就会越强,出售的可能性就会越大。如果政府颁布的法规、行业引导政策和优惠政策鼓励企业兼并收购,尤其是鼓励通过引入外资改善行业或企业的技术或管理水平时,这些面临战略障碍的企业的出售意愿就会进一步增强。在很多情况下,由于政策具有的时效性,企业为了抓住政策形成的机会窗口,可能会先于预期做出出售决策。

|

图 1 企业出售时机及政府干预的影响 |

要特别说明的是,政府干预对不同性质企业的影响方式和程度不同。资源观认为,企业是一系列异质性资源的集合,独特的资源与能力是构成企业竞争优势的基础。在中国转型经济过程中,企业所有制的差异会造成其拥有的资源与能力不同,进而影响到该企业的绩效。事实上,跨案例分析结果也显示出不同所有制在出售决策中表现出来的不同特质,这些特质进一步地影响政府干预的程度和方式。对于民营企业而言,政府干预主要通过行业政策引导及政府最高管理部门是否同意外资的兼并收购实现,如苏泊尔、徐福记和美即均是如此。政府的影响力只出现在最后的审批阶段。而国有企业则不同。作为上市公司,他们不仅是其所处行业的代表性企业;作为“被赋予一定的社会政策目标”和“以社会效益为首先目标”的国有企业 (金碚,1999),更是支撑地方政府经济、就业及官员政绩的核心经济力量。显然,与民营企业相比,他们与政府有着天然的“血缘”关系。因此,当政策性的机会窗口开放时,国有企业常常能获得更多的优先权。在这个过程中,国有企业也常常成为政策的试验品。例如,武汉锅炉、西北轴承及山工等在出售之初均怀着政府倡导的“通过市场换技术”的理想,然而最终不但没有换来技术,武汉锅炉和西北轴承还彻底失去了原有的市场和品牌。

由此推断,虽然政策性的机会窗口首先对国有企业开放,然而这种机会却未必然给获得者带来正向价值。那么,什么情况下这种机会才是有价值的?这显然是一个需要更深入研究的问题,目前我们仅通过对西北轴承与山工、华新水泥与四川双马的对比分析初步概括性地推断,除了前述的企业本身的技术承接能力外,出售前对对方并购意图、自身品牌与对方的关联度、甚至对方并购历史的考察等均是影响并购绩效的关键。

五、 讨论从1990年到现在,外资并购在中国已有二十余年的历史。这二十余年,也是中国经济转型的二十余年。转型期的政策不确定性极大地影响公司的价值及行为取向,这也直接导致中国企业的出售动因及时机选择会表现出自身的特点。具体而言,我们的基本结论如下:

(一) 出售动因首先来自于企业自身面临战略障碍的严重程度本文的一个主要理论贡献是从出售方的视角出发对外资在中国的并购这样一个重要的理论和现实问题提供了一个新的解释框架。首先,出售方内部面临的战略障碍提高了其出售意向,这时他们在通过自身的成长还是通过出售控制权以借用外力获取发展之间进行权衡。这些战略障碍包括技术障碍、财务困境及管理问题。我们的研究表明,虽然这些障碍是企业出售的根本原因,但并不是决定其出售与否及时机选择的唯一力量。之所以他们最终在这些障碍面前选择了出售而不是自我成长,可能还受到了外部力量的影响。

(二) 政府干预形成的机会窗口是影响企业出售时机选择的重要外部力量我国作为一个新兴市场和经济转轨国家,无论是在外资企业并购重组的动因和机制上,还是政府参与干预程度上,都突显出与西方发达国家资本市场不同的特征。因此,研究我国外资并购中国内的目标企业出售时机选择,不能不考虑政府干预行为及政府的目的。宏观层面的法令法规及地方政府从微观层面进行的直接干预都是政府介入经济领域的重要方式。一方面,如果企业倾向于通过获取政策红利克服企业的战略障碍,那么,他们就更可能为了政策优惠而做出出售的选择。对于国有企业而言,这种动机下的出售选择并不是完全基于自身的需求和能力,也会考虑来自政府的政绩压力。另一方面,正如水泥行业的并购所显示的,外资借助于行业调整政策,通过兼并收购国内大型上市公司的方式直接控制市场,因此,东道国政府对FDI的政策引导直接且显著地影响外资进入市场的模式选择,跨国投资者倾向于按照政府鼓励的模式进入市场 (李善民、李昶,2013)。因此,政府干预所形成的机会窗口对收购方及目标方都可能产生引导作用,从而影响出售方的时机选择——而这一点,也正是新兴国家与发达国家的企业在出售行为与动机上的显著差异所在。

最后,按照Eisenhardt (2012)的观点,并购是出售方与收购方之间的一种社会交换,价格和两者之间的长期适配构成了这一交换过程,因此,并购的过程是一个求偶而不是占有的过程。然而,这种主动求偶的过程要求出售方是主动的、积极的,甚至是有影响力的。这样,虽然有来自于收购方的拉力,然而面对“是否出售”以及“何时出售”这样的问题时,出售方的目标是清晰而又明确的。在我们所研究的十个案例之中,苏泊尔、徐福记和美即的确在并购中表现出了这样的主动性和影响力。遗憾的是,更多的企业则是在面临战略障碍时被自己或收购方当作低绩效公司出售。一个现实情况是,早期的政府和企业对外资并购领域均不熟悉,无论是谈判还是合同签订、执行,都可能处于弱势地位,从而最终在整个并购中处于被动、失败的地位。

综上所述,我们的主要贡献在于从出售方的视角出发,在中国的背景下研究了外资企业并购中的出售方的动因和政府干预对其出售时机选择的影响。然而由于时间有限,访谈的资料庞杂,个别案例对当时情形的追溯有限,因此,出售动因和时机的探讨还可以更加深入。例如:企业在面对机会窗口时的反应过程以及这个过程中政府的影响,而将企业出售决策前的反应过程打开进行深入剖析将会是一个有意义的研究课题。另外,还可以进一步对历年来的出售企业进行大样本的分析,并对本文提出的初步观点进行验证。

| [] | 黄中文、刘向东、李建良, 2010, 《外资在华并购研究》, 中国金融出版社. |

| [] | 金碚, 1999, "再论国有企业是特殊企业", 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 5–12 页。 |

| [] | 李平、曹仰锋, 2012, 《案例研究方法:理论与规范——凯瑟琳·艾森哈特论文集》, 北京大学出版社. |

| [] | 李善民、李昶, 2013, "跨国并购还是绿地投资?——FDI进入模式选择的影响因素研究", 《经济研究》, 第 12 期, 第 134–147 页。 |

| [] | 李晓华, 2004, "加入WTO后以市场换技术的思考", 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 21–26 页。 |

| [] | 林俊荣、张秋生, 2012, "目标公司特征识别研究及其改进", 《华东经济管理》, 第 6 期, 第 107–116 页。 |

| [] | 潘红波、夏新平、余明桂, 2008, "政府干预、政治关联与地主国有企业并购", 《经济研究》, 第 4 期, 第 41–52 页。 |

| [] | 王霞、夏梦楚, 2016, "政府干预、企业并购与区域经济社会发展", 《系统管理学报》, 第 2 期, 第 227–234 页。 |

| [] | 许晓霞, 2007, "并购目标公司特征的实证研究", 北京交通大学硕士学位论文. |

| [] | 杨攀、马艳霞、何佳讯, 2008, "基于目的的外资品牌并购本土品牌实证研究", 《湖北社会科学》, 第 5 期, 第 89–92 页。 |

| [] | 张艳青, 2010, "我国上市公司并购目标预测的实证研究", 北京交通大学硕士学位论文. |

| [] | 郑迎飞、陈宏民, 2006, "东道国政府干预条件下外资并购的市场结构效应", 《产业经济研究》, 第 3 期, 第 12–17 页。 |

| [] | Adesoji, Adelaja , Rodolfo, Nayga Jr. and Zafar, Farooq , 1999, "Predicting Mergers and Acquisitions in the Food Industry". Agribusiness, 15(1), 1–23. DOI:10.1002/(ISSN)1520-6297 |

| [] | Amburgey, T.L. and Miner, A.S. , 1992, "Strategic Momentum:the Effects of Repetitive, Positional and Contextual Momentum on Merger Activity". Strategic management journal, 13, 335–348. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Antonios, Georgopoulos , George, Argyros and Giota, Boura , 2008, "Wich Targets StImulate Cross-border Acquisitions?An Empirical Investigation of Industrial Organizaiton and Trade Factors within a Competition Framework of International and Domestic Acquisition Targets". Journal of Industry, Competition and Trade, 8(1), 55–72. DOI:10.1007/s10842-007-0011-0 |

| [] | Baum, J.A.C S. , Xiao, Li and Usher, J.M. , 2002, "Making the NextMove:how Experiential and Vicarious Learning Shape the Locations of Chains' Acquisition". Adminstrative science quarterly, 45, 766–801. |

| [] | Becknfian, C.M. and Haunschild, P.R. , 2002, "Network Learning:the Effects of Partners'Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions". Adminstative science quarterly, 47, 92–124. DOI:10.2307/3094892 |

| [] | Capron, L.P Dussauge and Mitchell, W. , 1998, "Resource Redeployment Following Horizontal Acquisitionsim Euroe and North America, 1988-1992". strategic management journal, 19, 631–661. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Dionysios, Polemis and Dimitrios, Gounopoulos , 2012, "Prediction of Distress and Indentification of Potential M &As Targets in UK". Managerial Finance, 38, 1085–1104. DOI:10.1108/03074351211266801 |

| [] | Eisenhardt, K.M. 1989, "Building Theories From Case Study Research". Academy of management review, 14, 488–511. |

| [] | Gersick, C.J.G. 1994, "Pacing Strategic Change: the Case of a New Venture". Academy of management journal, 37, 9–16. DOI:10.2307/256768 |

| [] | Glaser, B. , and, A. and Strauss, 1967, The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research, London: Wiedenfeld and Nicholson. |

| [] | Hamouda Zahia and Hamza Taher, 2010, "Predicting French Takeover Targets:New Imperical Evidence", SSRN working paper series. |

| [] | Hong, Zhu and Qi, Zhu , 2016, "Mergers and Acquisitions by Chinese Firms: a Review and Comparison with other Mergers and Acquisitions Research in Leading Journals". Asia Pacific Journal of Management, 16, 1–43. |

| [] | Jick, T.D. 1979, "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulationin Action". Adminstative science quarterly, 24, 602–611. DOI:10.2307/2392366 |

| [] | Mehrez, Ben Slama , Dhafer, Saidane and Hassouna, Fedhila , 2012, "How to Identify Targets in the M &A Banking Operations? Case of Cross-border Strategies in Europe by Line of Activity". Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(2), 209–240. DOI:10.1007/s11156-010-0224-x |

| [] | Mukherjee, Tarun K., Kiymaz, Halil and Baker, H. Kent, 2004, "Merger Motives and Target Valuation: A Survey of Evidence from CFOs", Journal of Applied Finance, 14(2), Fall/Winter. |

| [] | Neto P, Brandão A, and Cerqueira A., 2008, " The Macroeconomic Determinants of Cross Border Mergers and Acquisitions and Greenfield Investments", Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto. |

| [] | Gersick, C.J.G. 1994, "Pacing Strategic Change: the Case of a New Venture". Academy of management journal, 37, 9–16. DOI:10.2307/256768 |

| [] | Palepu, KG 1986, "Predicting Takeover Targets a Methodological and Empirical Analysis". Journal of Accounting and Economics, 8, 3–35. DOI:10.1016/0165-4101(86)90008-X |

| [] | PengCheng, Zhu , Vijay, Jog and Isaac, Otchereb , 2011, "Partial Acquisitions in Emerging Markets: A Test of the Strategic Market Entry and Corporate Control Hypotheses". Journal of Corporate Finance, 17(2), 288–305. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2010.09.003 |

| [] | Simkowitz M and Monroe R., 1972, "Stockholder Risk and Return Experience in Corporate Mergers", Journal of the Midwest Finance Association:128. |

| [] | Rui, Shen , Yi, Tang and GuoLi, Chen , 2014, "When the Role Fits: How Firm Status Differentials Affect Corporate Takeovers". strategic management Journal, 35(13), 2012–2030. DOI:10.1002/smj.2194 |

| [] | Yin, R.K., 1984, Case Study Research: Design and Methods.Beverly Hills, CA: Sage. |

| [] | Zhi Huang, Hong (Susan) Zhu and Daniel J.Brass, 2016, "Cross-border acquisitions and the asymmetric effect of power distance value differences on long-term post-acquisition performance", strategic management Journal, forthcoming. |