创新是经济增长的内生动力和收入增长的重要工具,党的十八届四中全会也将创新驱动作为我国新形势下经济发展的重要战略。但创新带来的技术进步又是收入不平等的根源,可能会导致收入不平等的不断扩大 (Agion,1992)。Florida (2005)基于美国城市的截面数据证实了创新与收入不平等之间存在稳健的相关关系,而相关研究也证实了高新技术产业越发达的地区收入越不均等 (Hale和Galbraith,2004)。自改革开放以来,我国经济取得了快速增长,收入增长与收入不平等并存。国家统计局相关数据显示,自2003年以来,我国基尼系数一直处在全球平均水平0.44之上,超过国际预警线,2016年,我国的居民收入基尼系数为0.465,城乡收入差距为2.72,有效抑制并降低收入不平等是中国政府当前面临的最紧迫任务。在此背景下,研究创新对我国收入不平等的影响及作用机制,探寻消除收入不平等的方法,对于更好的发挥创新驱动的作用,更快地实现区域协调、促进社会公平具有重要的理论和实践意义。

文献表明,创新对收入不平等的影响主要基于以下机制:一是创新活动的“产出效应”。与其他生产要素的边际收益递减规律不同,创新技术呈现出边际收益递增的特点,从事创新活动的高技能劳动力报酬增长较快。但在创新活动中,与创新带来的工资增长伴随的还有创新技术和知识的“溢出效应”,一些高素质劳动者可以通过“干中学”向高技能劳动者学习并提高技能,带来工资的增长,进而缩小收入差距 (Glaser,1999)。因此,创新与工资之间存在稳健的关系,但“产出效应”的发生可能会局限在特定的区域和人群,如Dew-Becher和Gordon (2005)发现ICT (信息、通信与技术) 的创新带来了生产力的进步,但仅仅为10%的人们带来了收入的增长;二是具有技能偏向的科技进步。技能偏向的技术进步理论认为创新带来的技术进步会对不同技能要求的工作产生互补或替代作用,对非熟练劳动力产生“侵蚀效应”,引起高、低技能劳动力就业结构的极化,加大收入不平等。但Auto、Levy and Murnane (2003)修正了该理论,认为技术进步引起的技能替代并不是简单的技能分割,而是有细微差别,技术进步不能替代那些由低技能劳动力从事的或者非常规认知的工作;三是创新活动对高技能劳动力产生“筛选效应”。区域的技能水平与产业的技能偏向之间具有很大的相关性,由于专业技能的差异,不同技能的劳动力会倾向于在特定的地区工作,如硅谷会吸引更多的计算机工程人才,而纽约会吸引更多的金融人才。这种筛选效应改变了区域中劳动力技能水平的分布,带来收入的不平等。但Acemoglu (2012)认为高技能劳动力供给增加在短期内会降低技能溢价,随后会引起技能偏向型技术进步并提高技能溢价。

在收入不平等的研究方面,学者们多基于基尼系数和城乡收入差距的视角,并试图从教育发展、劳动力流动、城镇化、工业化、金融和财政政策等多方面进行解释。在基尼系数测度的收入不平等方面,杜鹏 (2005)、李俊青等 (2011)研究了教育与我国居民收入基尼系数之间的关系,邵宜航等 (2016)则强调了劳动力流动要素对中国城市基尼系数的影响,邢成等 (2001)和陈建东 (2011)分别研究了财政税收、工业化、教育支出和城镇化进程与我国居民收入基尼系数之间的关系。在城乡收入差距方面,陆铭等 (2004)认为1987—2001年间我国持续扩大的城乡收入差距与城市化及城市倾向的经济政策有关,潘文轩 (2010)发现工业化会扩大城乡收入差距,城镇化则会缓解扩大趋势,但徐家鹏 (2015)、徐健康等 (2015)认为城镇化、工业化进程的加快引起区域内城乡收入差距的不断扩大,从而给区域经济带来一定的负面影响。目前关注创新要素,创新对收入不平等的影响等方面的研究多基于技能溢价视角,但是由于研究区域、指标测度和计量模型设定等方面的差异,结论也存在不一致性和不确定性。如Van Reenen (1996)、Echeverri-Carroll and Ayala (2007)证实了在创新性公司、部门或城市工作的人员收入更高,创新性越强的地区收入差距越大。刘兰 (2013)用大学毕业生与高中毕业生的工资之比表示技能溢价,发现偏向型技术进步带来了我国技能溢价的上升。宋冬林等 (2010)研究发现1978-2007年我国技术进步表现出技能偏向性,非中性技术与技能劳动表现出更强的互补关系,从而引发技能溢价,扩大工资差距。但陆雪琴、文雁兵 (2014)利用1997~2010年的省级面板数据进行实证研究,发现以TFP度量的技术进步对工资不平等的影响具有“溢价逆转”效应,技术创新与技能劳动的供给共同影响着技能溢价。现有文献从基尼系数的角度来探讨创新与收入不平等关系的研究相对缺乏,仅有Lee and Rodriguez-Pose (2011, 2012) 以专利数量衡量创新水平,以基尼系数衡量收入差距,对比分析了创新对美国和欧洲地区收入差距的影响,指出创新能缩小美国的收入差距,却会扩大欧洲地区的收入差距。国内学者李平、刘廷华 (2009)通过协整分析和Granger检验等方法,证实了1985-2006年我国技术创新 (以专利衡量) 是影响收入差距 (以基尼系数衡量) 的主要原因。孙焱林、李昕 (2015)基于2005-2012年中国19个省份的面板数据,以发明专利授权数衡量技术进步,城镇基尼系数表示收入不平等,发现技术进步会扩大城镇地区的收入不平等。

上述研究为本文提供了重要的理论和实证基础,然而创新对中国城乡部门内部及部门之间收入不平等的影响,以及不同类型的创新影响有何差异等问题还有待深入探讨。同时,目前关于创新与收入不平等的研究还存在一个共同的局限,即忽略了从空间维度考察创新对收入不平等的影响。传统的计量模型忽视了影响因素在地区之间的溢出效应,对于收入不平等及影响因素的空间相关性解释不足。而事实上,区域间普遍存在的经济联系,不仅使得区域间的收入不平等存在空间关联效应,而且创新水平、技能劳动供给等影响因素之间也存在普遍的空间关联效应。鉴于此,与现有文献相比,本文特色在于:一是基于我国城乡经济“二元”结构,聚焦于城镇、乡村部门内部及部门间的收入不平等,并且考虑到创新的产业差异,从总体创新和产业创新两个层面,考察创新对收入不平等的影响;二是基于空间杜宾模型,将空间自相关性可能带来的遗漏或误差纳入创新与收入不平等的研究中,试图在上述方面做出改进。

余文安排如下:第二部分,模型构建,包括理论模型及空间杜宾模型的构建;第三部分,数据与变量;第四部分,统计描述与实证结果,包括:收入不平等的空间自相关检验、非空间面板模型与空间杜宾面板模型分析;最后,研究结论及政策建议。

二、 模型构建 (一) 理论模型基于技能偏向理论,Acemoglu (2003)构建了一个技能溢价与技术创新的模型,并假定国家经济中有两个部门:低技能密集型产品部门和高技能密集型产品部门,其中低技能产品由低技能劳动生产,高技能产品由高技能劳动生产,全部就业人数中低技能劳动数量和高技能劳动数量分别为L、H,劳动供给是固定的,劳动力市场完全竞争。厂商同时使用两种劳动进行生产,如果忽略资本要素,厂商的CES生产函数设定为:

| $ \left( {{W}_{i1}}+{{W}_{i}} \right){{p}_{i}} $ | (1) |

其中,Al、Ah表示技术进步项,

| $ W=\frac{{{W}_{H}}}{{{W}_{L}}}=\frac{\frac{{{\partial }_{Y}}}{{{\partial }_{H}}}}{\frac{{{\partial }_{Y}}}{{{\partial }_{L}}}}={{\left( \frac{{{A}_{h}}}{{{A}_{l}}} \right)}^{\rho }}{{\left( \frac{H}{L} \right)}^{-\left( 1-\rho \right)}}={{\left( \frac{{{A}_{h}}}{{{A}_{l}}} \right)}^{\frac{\sigma -1}{\sigma }}}{{\left( \frac{H}{L} \right)}^{-\frac{1}{\sigma }}} $ | (2) |

式 (2) 可以发现,技能溢价取决于以

结合前文的理论分析,设定本文的计量模型:

| $ \text{ln}ine{{q}_{it}}={{\beta }_{1}}innov{{a}_{it}}+{{\beta }_{2}}skil{{l}_{it}}+\gamma x{{t}_{it}}+{{\varphi }_{i}}+{{\varepsilon }_{it}} $ | (3) |

其中,ineq表示收入不平等指标,技术进步用innova来表示,skill表示技能劳动的相对供给,xt表示对收入不平等影响的其它控制变量,下标i和t分别表示省份和年份,φi表示时间的非观测效应,εit表示误差项。

如果收入不平等指标不存在空间自相关性,则选用普通面板模型回归,如果存在空间自相关性,则需要采用空间计量模型。常用的空间计量模型包括空间滞后模型 (SLM)、空间误差模型 (SEM),James和Kelly (2009)将空间滞后模型进行扩展,提出了空间杜宾模型 (SDM),式 (3) 模型变为如下:

| $ \text{ln}ine{{q}_{it}}=\rho \sum\limits_{j=1}^{N}{{{W}_{ij}}ine{{q}_{jt}}}+\beta {{X}_{it}}+\sum\limits_{j=1}^{N}{\theta {{W}_{ij}}{{X}_{jt}}}+{{u}_{i}}+{{\varphi }_{t}}+{{\varepsilon }_{it}} $ | (4) |

其中ineqit表示为i区域在t年的收入不平等指标;Wij是邻接矩阵,表示区域i与j的邻近关系,且矩阵中相邻区域的权重赋值为1,不相邻区域之间的权重赋值为0;ineqit表示i区域在t年的收入不平等指标;Wijineqjt表示与i相邻的区域ineqjt对ineqit的交互影响;ρ为空间自回归系数,反映收入不平等指标的空间自相关性,表示相邻区域的收入不平等对本地区收入不平等的影响方向和程度;β、θ是未知的参数,当θ为0时,SDM模型可以转化为空间滞后模型 (SLM模型), 当θ+ρβ为0时,SDM模型可以转化为空间误差模型 (SEM);φt表示时间固定效应;εit表示空间自相关误差项;ui表示区域固定效应;Xit是i区域在t年的自变量,在本文中代表收入不平等的影响因素,包括创新、技能劳动供给及其他要素;Xjt表示了j区域在t年的各影响因素;WijXjt表示与i相邻的区域Xjt对Xit的交互影响。

对空间杜宾模型估计时,如果被解释变量的空间滞后项回归系数不为零,回归系数结果不能直接反映其空间效应或直接影响,需要对模型求偏微分来检验各变量对收入不平等影响的直接效应和间接效应 (Lesage,2008),其中直接效应衡量了各解释变量对收入不平等影响的区内溢出,间接效应衡量了各解释变量对收入不平等影响的区间溢出。模型估计时,将各变量取自然对数以消除异方差,估计结果基于Stata12.0得出。

三、 数据与变量 (一) 数据来源与说明研究中所涉及的数据主要来源于1996-2015年《中国统计年鉴》及各省统计年鉴,其中高新技术专利申请数据主要来源于《中国高新技术统计年鉴》,而农业发明专利数据主要来源于中国专利数据库。考虑到数据的异质性与可获得性,所有数据均不包括香港、澳门两个特别行政区和台湾省,基尼系数计算时剔除了山东、吉林和西藏等收入分组缺失的省份。文中所涉及的收入数据均用各地区的城乡居民消费价格指数对收入数据进行了消胀。

(二) 变量构造 1. 被解释变量本文中的被解释变量是收入不平等,其中部门内的收入不平等用城镇基尼系数 (urbangini) 和农村基尼系数 (ruralgini) 两个指标来表示,部门间的收入不平等用城乡收入差距 (incomegap) 来表示。

基尼系数计算公式有多种,本文采用田卫民 (2012)的公式:

| $ G=1-\frac{1}{PW}\sum\limits_{i=1}^{n}{\left( {{W}_{i-1}}+{{W}_{i}} \right){{p}_{i}}} $ | (5) |

其中p是居民总人口数,W是居民总收入,Wi为居民按照收入由低到高排序累积到第i组的总收入,pi是第i组人口数。由于居民收入分组数据较为缺乏,对于仅给出最低收入组和最高收入组的平均收入的省份,本文以简单估算法来计算 (胡祖光,2004)。

城乡收入差距 (incomegap),用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比来表示。

2. 解释变量创新水平 (innovation) 为核心解释变量,专利数是常用的衡量指标,一是专利数量与技术创新之间具有较强的相关性,且专利数据容易获得;二是专利代表了创新的结果而非投入 (Lee,2011、2012)。本文中的创新水平主要包括总体创新水平和产业创新水平,考虑到高新技术产业对我国经济增长的重要作用,农业创新对农业现代化及农民增收的意义,本文选取了高新技术产业与农业两类产业的创新水平进行研究。其中,总体创新水平用地区的每万人均发明专利授权数 (inpappt) 来表示,农业和高技术产业创新水平,分别用农业发明专利授权数 (agpat) 和高技术产业专利授权数 (htpat) 来表示。

3. 控制变量控制变量过多易导致多重共线性问题,基于国内外的研究,本文主要选取了技能劳动相对供给、人口密度、人均GDP、工业化率和城镇化率等五个指标作为主要控制变量。

技能劳动相对供给 (skill),是衡量收入不平等的一个重要指标 (Tselios,2008)。尽管技能水平与教育程度之间存在区别,但教育程度却是衡量技能水平的重要指标。本文采用一个地区每十万人中取得大专水平的人口数量来表示技能劳动相对供给,反映了地区高技能劳动力的相对供给和人力资本状况。劳动力市场中的高技能水平劳动力越多,对创新技术的吸收能力越强。从分布来看,我国劳动力技能水平也具有城乡“二元结构”特点,城市的劳动力技能水平远远高于农村,不平衡的劳动力技能分布对收入不平等的影响是明显的 (王建康、谷国锋、姚丽,2015)。

人口密度 (pden),反映了地区经济活动的密集程度,用单位面积上的人口数量来表示。Wheeler (2004)、Glaeser and Resseger (2008)认为在劳动力密集的地区,由于知识和技能的正外部性,低技能的劳动力有更多的学习机会,从而提高收入,带来更小的收入差距。

人均GDP (pgdp),代表了地区经济发展水平,自Kuznets开创性研究以来,经济发展与收入不平等之间的关系一直是学术界研究的重点,许多研究也将该指标作为分析收入不平等的重要变量。

工业化率 (indus),反映了产业结构的变迁,用第二产业产值占GDP之比表示,工业化初期,以劳动密集型为主的产业可以吸纳低技能劳动力就业,在工业化后期,随着产业结构的调整,以知识和技术密集为特点的产业则对高技能劳动力的需求会相对增多,工业化带来了城镇居民和农村居民收入的变化,在一定程度上影响收入不平等。

城镇化率 (urban) 反映了人口结构的变迁,用城镇人口占总人口的比重来表示。该指标也反映了农村劳动力向城镇流动的现状,伴随着农业人口向城镇转移,劳动力市场的规模和技能供给也会发生相应变化,居民收入的不平等也会受到影响。

其中,在分析不同产业创新对收入不平等影响时,考虑到产业创新与总体创新之间的相关性,产业创新对收入不平等的影响可能来自总体创新水平,分别加入lninpappt*lnhtpat和lninpappt*lnagpat等交叉变量作为控制变量,以更准确的估计不同产业创新对收入不平等的影响。

表 1给出了各变量的统计分析值。对所有变量做相关系数检验和共线性检验,以观察变量之间是否存在严重的共线性,结果发现各变量之间的相关性系数均在0.6以下,单个变量的VIF值均小于10,表明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

| 表 1 各变量数据的统计分析 |

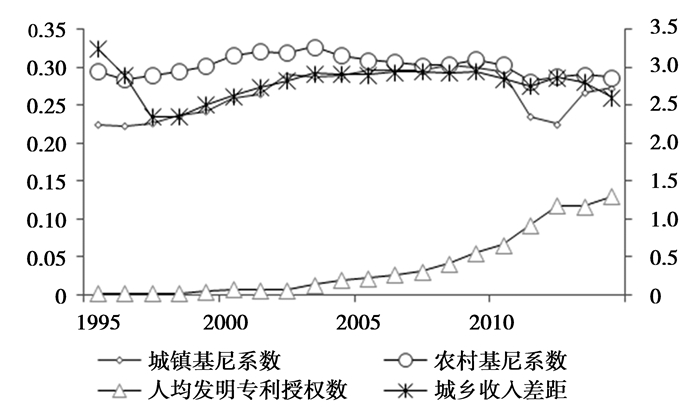

图 1反映了1995-2014年收入不平等三个度量指标与人均发明专利授权数的变化趋势,可以发现:1.农村基尼系数一直高于城镇基尼系数,但城镇基尼系数的相对变动一直高于农村,随着城镇基尼系数相对农村的快速增长,城镇和农村的基尼系数近年来有逐渐趋同的趋势。2004年以前呈现上升趋势,之后呈轻微下降趋势;2.城乡收入差距在1995年最大,1998年达到最小值,之后开始逐步上升,2007年之后开始下降,在空间上存在东低西高的差异性规律;3.人均发明专利授权数一直呈现上升趋势,由1995年每万人0.012件上升为2014年的1.297件,在2005年之后增幅加快,但创新水平较高的地区主要位于我国东部省份,约占创新总数的60%。

从图 1可知,收入不平等的时间变化与我国创新水平的提高联系密切,在1995-2004年间,创新与收入不平等的变化基本保持同步,呈现上升趋势,但在2004-2014年间,创新与收入不平等的变化呈反向关系。

|

图 1 收入不平等与创新水平的时间变化图 来源:作者计算整理得到。 |

空间自相关性检验是构建空间模型的基础,基于Geoda计算了1995-2014年收入不平等各指标的Moran's I指数,如表 2所示,发现各部门内部的收入不平等指数,即城镇基尼系数、农村基尼系数的Moran's I指数均为不显著的负值,表明空间分布呈现扩散特性,即本地区部门内部的收入不平等不受相邻地区的影响。但部门间的收入不平等指数,即城乡收入差距呈现显著的空间自相关性,且均通过了显著性检验 (除1995年),说明从1996年以来城乡收入差距受较近地区的影响且影响显著,从1995年到2001年Moran's I指数呈现逐年递增的趋势,空间相关性增强,在2001年达到最大值0.397,随后开始下降。

| 表 2 收入不平等各指数的Moran's I值 |

(1) 创新水平对部门内收入不平等的影响分析

从表 2可知,由于部门内部收入不平等指数即城镇基尼系数 (citigini) 和农村基尼系数 (ruralgini) 均不存在空间自相关性,本文采用最小二乘法对面板数据模型进行经验估计,同时,根据Hausman检验选择固定效应模型,考虑到遗漏变量会给模型带来错误的估计,对模型进行遗漏变量检验,发现F值均通过检验,估计和检验结果见表 3。

| 表 3 创新水平对部门内收入不平等影响回归结果 |

总体来看,创新水平各指标对城镇基尼系数和农村基尼系数的影响表现出一致性,模型具有稳健性①。其中,总体创新水平和高新技术产业创新水平的提高,带来了收入在不同群体的分化,扩大了部门内部的收入不平等,但农业创新水平的提高能缩小部门内部的收入不平等。具体而言,总体创新水平和农业创新水平的提高对农村居民收入不平等的影响更显著,当总体创新水平提高1%,农村基尼系数上升0.036%。当农业创新水平提高1%时,农村基尼系数将下降0.063%。而高新技术产业创新水平的提高对城镇居民收入不平等的影响呈显著正值,这与Lee (2011)基于欧洲各地区数据的研究结果相一致,由于高新技术产业主要聚集在我国的城镇地区,因此对城镇居民的收入影响会更大,当高新技术产业创新水平提高1%,城镇基尼系数上升0.022%。

① 由于篇幅原因,创新水平各指标与各基尼系数之间的回归结果并未在表 3中显示,如有需要,可向作者索要。

控制变量中,各回归系数对不同部门收入不平等的影响也表现出很大的相似性。技能劳动相对供给 (skill) 能显著扩大城镇基尼系数,原因在于一方面高新技术产业对高技能劳动力需求相对增多,使得与需求相符的高技能水平劳动者获得更高的回报,从而加剧收入不平等;另一方面,我国义务教育的普及和高校的扩招带来了高技能劳动力数量的增加,但高技能劳动力的供给与企业的技能需求之间往往存在缺口,一部分高技能劳动力并未获得相应的高收入,也会导致城镇居民收入不平等的扩大。人口密度 (pden) 的回归系数为显著的正值,反映了随着劳动力市场规模的扩大,高、低技能劳动力之间的技术和知识“溢出效应”并不能够带来收入的均等化。经济发展水平 (pgdp) 二次项呈现稳健的负值,验证了Kuznets关于经济发展与收入不平等的倒“U”型关系理论,即经济发展是缩小收入不平等的重要途径。工业化率 (indus) 对城镇基尼系数有更显著的缩小作用,这跟我国工业化发展的城镇偏向性政策有关,长期以来,城镇居民从工业化过程中获益更多,工业化进程的加快,带来了城镇内部大部分劳动力收入水平的提高,改善了城镇居民收入的不平等。工业化率的提高也能缩小农村基尼系数,说明城镇中第二产业,特别是劳动密集型等低技术行业的发展能够提供较多适合农村流动劳动力就业的岗位。城镇化率 (urban) 对各部门内部的收入不平等有不显著的扩大作用。交叉变量lninpappt*lnhtpat和lninpappt*lnagpat影响系数均不显著,表明了尽管不同产业类型的创新与总体创新水平有相关关系,但各产业创新通过总体创新水平影响部门内收入不平等的作用较小,反映出总体创新与产业创新对部门内收入不平等不同的影响机制。

(2) 创新对部门间收入不平等的影响

由于城乡收入差距指数 (incomegap) 具有显著的空间自相关性,即周边地区城乡收入差距对本地区收入不平等具有较大影响,因此在分析创新对城乡收入差距的影响时,不能忽视空间作用。为对比分析空间杜宾模型 (SDM) 结果,本文也分别运用空间滞后 (SLM) 与空间误差模型 (SEM) 进行回归②。但是通过Ward检验发现,SDM可简化为SLM和SEM的假设都不成立,Log-likelihood检验和Hausman检验显示,选用包括固定效应的SDM模型回归分析更为合理。同时对模型进行遗漏变量检验,结果发现F值均通过检验。由表 4可知,空间自回归系数为显著的正值,各因素的回归结果不能用来反映直接或间接效应结果,需要通过偏微分过程对回归系数进行分解,得到各变量的直接和间接效应值 (表 5)。

② 由于篇幅原因,未将结果列出,如有需要,可向作者索要。

| 表 4 创新对城乡收入差距的影响:空间杜宾模型估计结果 |

| 表 5 创新对城乡收入不平等的影响:空间效应分解结果 |

从核心解释变量来看,总体创新水平对城乡收入差距的直接效应为-0.003,表明总体创新水平的提高显著缩小了本地区的城乡收入差距,但间接效应值为显著的正值,表明本地区创新水平的提高会加剧相邻地区的城乡收入差距。农业创新水平对城乡收入差距的直接效应和间接效应均为不显著的负值,显示了我国农业创新对缩小城乡收入差距方面的作用不足,农业创新空间溢出的局域性或空间根植性,使得创新技术溢出对城乡收入差距的影响随着空间距离的增加而衰减。高新技术产业创新水平对城乡收入差距的直接和间接效应值均为显著正值,且分别通过10%、1%水平的显著性检验,表明高新技术创新水平的提高扩大了本地区和相邻地区的城乡收入差距,这一方面是因为在高新技术产业发达的地区,以知识密集和技术密集为特点的创新活动对高技能劳动力的需求相对增加,抑制了对低技能劳动力的需求;另一方面,高新技术创新具有产出效应,使得高技能劳动力获得更高的报酬,从而扩大了城乡收入差距。此外,高新技术产业发达的地区,创新通过对周边地区人才、资金等要素产生的“聚集效应”带来相邻地区城乡收入差距的扩大,最终带来高、低技能劳动力收入的分化。

控制变量中,在不同创新水平下,技能劳动相对供给 (skill) 对城乡收入差距的直接效应均为显著负值,表明劳动力技能水平的提高可以抑制本地区城乡收入差距,因为提高劳动者技能水平不仅能影响劳动力的创新能力、对新技术的吸收能力,还能对低技能劳动力产生知识溢出效应,提高其技能和工资水平,从而弱化城乡收入差距。但技能劳动相对供给 (skill) 的间接效应值仅在总体创新水平下显著为负,这体现出创新水平较高的地区,其人力资本水平较高,空间溢出作用也较强,会带动周边农村地区经济发展,从而缩小了相邻地区的城乡收入差距 (王建康、谷国锋和姚丽,2015)。人口密度 (pden) 对城乡收入差距的直接和间接效应值均为不显著的正值。人均GDP (pgdp) 二次项回归系数为显著负值,一次项回归系数为正值,与部门内部收入不平等结果类似,经济发展水平与城乡收入差距之间也存在倒“U”型关系,当经济发展水平达到一定程度后,经济发展水平的提高能够带来城乡收入差距的缩小。工业化率 (indus) 和城镇化率 (urban) 的直接效应均为负值,表明随着工业化和城镇化水平的提高,城乡收入差距不断缩小。工业化进程的加快,使得从事第一产业的劳动力转移到第二、第三产业当中,带来了低技能劳动力收入的增长,城乡收入差距的缩小,但直接影响并不显著。城镇化进程的加快使得大量的农村人口进入城市获得就业机会,总体上缩小了城乡收入差距。但二者的间接溢出效应均为正值,即本地区工业化和城镇化的发展会产生“虹吸效应”,带来相邻地区城乡收入差距的扩大。交叉变量lnhtpat*lninpappt和lnagpat*lninpappt的直接效应均为不显著负值,但间接效应均为显著正值,表明在总体创新水平高的区域,高新技术创新和农业创新更能扩大相邻地区的城乡收入差距。

五、 结论与政策建议本文通过对1995-2014年我国省际面板数据的分析,从总体创新和产业创新两个角度,城乡部门内部和部门间的收入不平等两个层面,研究证实了创新水平和收入不平等的关系,得出如下结论:

第一,不同类型的创新活动对收入不平等产生不同影响,总体创新水平能显著扩大我国城乡内部的居民收入不平等,却会缩小城乡间收入差距,显示出创新会加剧不同收入阶层内部的分化,却能够抑制收入的两极分化。农业创新水平对农村居民收入不平等与城乡收入差距均有缩小作用,但影响程度存在差异,显示出农业创新发展对农民增收的积极作用。高新技术产业创新水平对城镇居民收入不平等和城乡收入差距均有显著扩大作用,可见以知识和技术密集为特点的高新技术产业的发展仅仅带来部分特定人群的收入增长。此外,由于城乡收入差距存在显著的空间自相关性,总体创新水平和高新技术产业创新水平对相邻地区城乡收入差距有显著的扩大作用,并且技术创新的空间聚集效应要大于其扩散效应。

第二,创新水平影响收入不平等的程度还与其他要素有关。其中技能劳动相对供给的提高扩大了城镇内部居民收入的不平等,但带来了城乡收入差距的减小;人口密度的扩大会加剧部门内部和部门间收入的不平等;人均GDP与收入不平等存在显著的倒“U”型关系,即当人均GDP发展到一定程度之后,才能缩小收入不平等;工业化率的提高缩小了部门内部和部门间的收入不平等,但城镇化率对部门内部的收入不平等有不显著的扩大作用,对城乡收入差距则有显著的缩小作用。

我国应当正确认识创新与收入不平等的关系,由于职业、行业及教育水平的差异,劳动者存在差异性收入是正常的,适当的收入差距可以激励人们提高自身技能水平,提高创新能力,但过大的收入差距会降低人们的幸福感,为将其控制在适度范围之内,本文提出如下政策建议:

(1) 继续加大科技创新力度。一是加大对创新产出薄弱地区的基础设施建设和创新资源的投入,促进区域创新产出均衡分布;二是加大对产业创新的扶持力度,特别是对我国农业创新的扶持力度,发挥农业创新对农村居民的增收作用,促进农村经济的可持续发展;三是继续提高高新技术产业创新水平,促进创新成果的市场转化能力,发挥创新技术的溢出和扩散作用,促使更多的居民享受到创新带来的收益。

(2) 优化城乡劳动力供给的技能结构。政府一方面应注重教育资源的优化配置,重视教育的公平性,全面提升劳动力技能水平,以更好的发挥创新技术的知识溢出作用;另一方面应加强财政支出和政府支持力度,做好对低技能农村劳动力的短期培训工作;最后,根据各地区产业发展的需求,及时优化调整劳动力的供给结构,发展高等教育的同时,提高职业教育质量,重视对技术技能型人才的培养,发挥人力资本对技术创新的基础性作用,降低创新对低技能劳动力的“侵蚀效应”。

(3) 制定区域协调发展政策。从空间关联的角度出发,重新审视区域创新发展与收入不平等的发展规律,充分吸收和利用区域创新的空间溢出效应,加强各地区在经济发展中的交流与合作,建立经济一体化的区域合作机制,打破行政和城乡界限,实现人才、产业等相关政策方面的跨区域协调与合作,最终缩小所有地区的收入差距。

| [] | 陈建东、戴岱, 2011, "加快城镇化进程与改善我国居民的收入不平等", 《财政研究》, 第 2 期, 第 48–52 页。 |

| [] | 杜鹏, 2005, "我国教育发展对收入差距影响的实证分析", 《南开经济研究》, 第 4 期, 第 47–52 页。 |

| [] | 胡祖光, 2004, "基尼系数理论最佳值及其简易计算公式研究", 《经济研究》, 第 9 期, 第 60–69 页。 |

| [] | 李俊青、韩其恒, 2011, "教育、金融市场和中国居民的收入不平等", 《世界经济》, 第 9 期, 第 42–65 页。 |

| [] | 李平、刘廷华, 2009, "技术创新与收入不平等关系研究—基于中国数据的分析", 《工业技术经济》, 第 1 期, 第 41–46 页。 |

| [] | 刘兰, 2013, "偏向性技术进步、技能溢价与工资不平等", 《理论月刊》, 第 2 期, 第 140–143 页。 |

| [] | 陆铭、陈钊, 2004, "城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距", 《经济研究》, 第 7 期, 第 50–58 页。 |

| [] | 陆雪琴、文雁兵, 2013, "偏向性技能进步、技能结构和溢价逆转", 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 18–30 页。 |

| [] | 潘文轩, 2010, "城市化与工业化对城乡居民收入差距的影响", 《山西财经大学学报》, 第 32 期, 第 20–29 页。 |

| [] | 邵宜航、汪宇娟、刘雅南, 2016, "劳动力流动与收入差距演变:基于我国城市的理论与实证", 《经济学家》, 第 1 期, 第 33–41 页。 |

| [] | 孙焱林、李昕, 2015, "技术进步对收入不平等影响的实证研究", 《中国人口资源环境》, 第 S1 期, 第 363–366 页。 |

| [] | 宋冬林、王林辉、董直庆, 2010, "技能偏向型技术进步存在吗?—来自中国的经验证据", 《经济研究》, 第 5 期, 第 68–81 页。 |

| [] | 田卫民, 2012, "省域居民收入基尼系数测算及其变动趋势分析", 《经济科学》, 第 2 期, 第 48–59 页。 |

| [] | 王建康、谷国锋、姚丽, 2015, "城市化进程、空间溢出效应与城乡收入差距—基于2002-2012省级面板数据", 《财经研究》, 第 5 期, 第 55–66 页。 |

| [] | 吴玉鸣、李建霞, 2006, "中国区域工业全要素生产率的空间计量经济分析", 《地理科学》, 第 4 期, 第 385–391 页。 |

| [] | 邢成、韩丽娜, 2001, "财政税收杠杆对我国基尼系数的主要影响", 《现代财经—天津财经学院学报》, 第 9 期, 第 31–33 页。 |

| [] | 徐家鹏、夏显力、张琛, 2015, "城镇化、空间溢出与省域城乡收入差距", 《农村经济》, 第 11 期, 第 41–49 页。 |

| [] | Acemoglu, D. 2012, "Why do New Technologies Complement Skill? Directed Technical Change and Wage Inequality". Quarterly Journal of Economics, 113(4), 1055–1089. |

| [] | Aghion, P. and Howit, P. , 1992, "A Model of Growth through Creative Destruction". Econometirca, 60(2), 323–325. DOI:10.2307/2951599 |

| [] | Autor, D. , Levy, F. and Murnane, R.J. , 2003, "The Skill Content of Recent Technological Change: an Empirical Exploration". Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333. DOI:10.1162/003355303322552801 |

| [] | Dew-Becker, I. and Gordon, R. J. , 2005, "Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income". Brookings Papers on Economic Activity, 36(2), 67–127. |

| [] | Echeverri-Carroll, E. and Ayala, S.G. , 2009, "Wage Differentials and the Spatial Concentration of High-technology Industries". Papers in Regional Science, 88(3), 623–641. DOI:10.1111/pirs.2009.88.issue-3 |

| [] | Faggio G., Salvanes K.G. and Van Reenen J., 2007, "The Evolution of Inequality in Productivity and Wages: Panel Data Evidence", CEP Discussion Paper, pp. 821. |

| [] | Florida R., 2005, "The Flight of the Creative Class: the New Global Competition for Talent", Harper Collins Business. New York, New York. |

| [] | Glaeser, E.L. 1999, "Learning in Cities". Journal of Urban Economics., 46(2), 254–277. DOI:10.1006/juec.1998.2121 |

| [] | Glaeser, E. L. , Resseger, M. G. and Tobio, K. , 2009, "Inequality in Cities". Journal of Regional Science, 49(4), 617–646. DOI:10.1111/jors.2009.49.issue-4 |

| [] | Hale T. and Galbraith J. K., 2004, "Income Distribution and the Information Technology Bubble", University of Texas Inequality Project, Working Paper, NO.27. |

| [] | James P.L., Kelly P. R., 2009, "Introduction to Spatial Econometrics", Boca Raton, US: CRC Press Taylor &Francis Group. |

| [] | Lee, Neil. 2011, "Are Innovative Regions more Unequal? Evidence from Europe". Environment and Planning C Government and Policy, 29(1), 2–23. DOI:10.1068/c1046r |

| [] | Lee Neiland Rodriguez-Pose A., 2012, "Innovation and Spatial Inequality in Europe and USA". Journal of Economic Geography, 13(13), 1–22. |

| [] | Lesage, J. P. and Pace, R K. , 2008, "Spatial Econometric Modeling of Origin-destination Flows". Journal of Regional Science, 48(5), 941–967. DOI:10.1111/jors.2008.48.issue-5 |

| [] | Tselios, V. 2008, "Income and Educational Inequalities in the Regions of the European Union: Geographical Spillovers under Welfare State Restrictions". Papers in Regional Science, 87(3), 403–430. DOI:10.1111/pirs.2008.87.issue-3 |

| [] | Van Reenen, J. 1996, "The Creation and Capture of Rents: wages and innovation in a panel of U.K companies". Quarterly Journal of Economics, 111(1), 195–226. DOI:10.2307/2946662 |

| [] | Wheeler, C. H. 2004, "Wage Inequality and Urban Density". Journal of Economic Geography, 4(4), 1549–1568. |