美国当选总统特朗普提出以减税为核心的施政方略,计划将个人所得税率由7档简化为3档,降低个人所得税税率,将企业所得税税率由35%降至15% ①,将跨国公司海外收入的税率降为8.75%,改变美国在全球竞争中的不利地位,吸引投资者在美投资②。几乎与此同时,英国③亦表达了减税的政策倾向,称其税率“只会比美国更低”。由此大致可以预测到,未来欧洲和世界各主要国家的政策走向,有可能出现1980年代那样的世界性减税风潮。

① 一文看懂特朗普的减税计划,http://wallstreetcn.com/node/282048,2016年12月28日。

② 特朗普大减税中国怎么办,http://finance.ifeng.com/a/20161209/15066083_0.shtml,2016年12月9日。

③ 英国财政大臣奥斯本在接受《金融时报》采访时表示,将把英国公司税率从现在的20%降至15%以下, 以吸引资金在退欧公投后继续投资英国,http://stock.cngold.com.cn/qqzx/20160705d1986n74531883.html,2016年07月05日。

此一国际背景是国内围绕企业税负问题展开讨论以至激辩的外部动因。2016年11月上旬的时候,学者李炜光提出了“死亡税率”的说法,称“企业的总体税负达到30-40%之间,就有可能导致企业留利过低,失去投资和创新的能力”。随后企业家曹德旺①、宗庆后②等相继发表观点,认为中国实体经济税费负担过重,已经在一定程度上影响了企业投资、创新以至生存。众多学者和社会公众则通过各种媒体展开对“死亡税率”问题的讨论,有的直接予以驳斥,有的则坚持理性探讨,一时众说纷纭,到12月中下旬时形成高峰。

① 中国税负比美国高35%,http://news.sohu.com/20170118/n478991034.shtml,2017年01月18日。

② 实体经济税费比较高,http://finance.stockstar.com/IG2016121400001954.shtml,2016年12月14日。

有学者认为,中外税制结构不同,“死亡税率”的提法不符合事实,严重误导公众,“流转税为主体的税制结构会导致按照世界银行公布的‘总税率’指标计算的企业税负虚高”③。另有学者认为,“死亡税率”太过夸张,而税负高低为相对概念,其体制与机制不顺畅才是造成企业成本居高不下的重要原因④。还有一种观点认为:“从每个企业来讲,没有说税不重的,企业希望减税,所以会说税负重”。中美税收主要负税者不同,中国是企业,美国则是个人。中国企业在税收之外还承担着多种强制性收费⑤。

③ 李万甫:“死亡税率”引发的税负问题思考,http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c2416344/content.html,2016年12月21日。

④ 刘尚希:“死亡税率”的说法太夸张,http://news.163.com/16/1221/12/C8QDQCQE000187V9.html,2016年12月21日。

⑤ 胡怡建谈曹德旺中国制造税负重言论:是税重还是费重?http://money.163.com/16/1223/19/C90CV8H2002580S6.html,2016年12月23日。

另一些学者的看法则有所不同。有学者认为,“死亡税率”是从重税的危害和结果上来讲的,具有明显的警示作用,而且“死亡税率的说法也符合中央政府的减税降费精神。”⑥另有学者认为:在经济下行时,从税制改革角度 (而非仅仅出台某个临时政策) 实行减税或者全面推行低税模式,正是一项重要的供给侧改革⑦。有一种观点认为,“死亡税率”的提法虽然有点夸张,但其提出的问题值得重视,尤其涉及企业非税负担方面⑧。另有一种观点认为:“必须解决死亡税率问题,否则企业全跑了”⑨。还有一种观点认为,“死亡税率”与“税痛指数”是异曲同工,是老问题而非新问题,需要两面观:一方面看到中国税制设计导致税负确实重,另一方面是随着征收率的提高导致企业税痛增加⑩。另有部分学者认为,“根据中国经济和中国企业的生命周期,中国经济在目前本不应该如此艰难,但在重税主义的重压下,活着已经不易,谈何未来?再不下决定解决企业的税负问题,更困难的局面还在后面。”①

⑥ 中国为什么应当实行轻税制度,http://m.ftchinese.com/story/001070913.2017年01月10日。c

⑦ 提振制造业,减税不如低税,http://finance.sina.com.cn/zl/china/2017-01-03/zl-ifxzczfc6690634.shtml,2017年01月03日。

⑧ 贾康:最主要问题不是正税而是正税外的负担,http://news.163.com/16/1223/14/C8VPB7H400018AOR.html,2016年12月23日。

⑨ 周天勇:必须解决死亡税率的问题,否则企业都跑了,http://finance.ifeng.com/a/20161218/15085422_0.shtml,2016年12月18日。

⑩ 根据2017年天则中国民营企业生存与发展论坛——企业税费问题与改革学术研讨会内容整理,2017年1月19日。

① 时寒冰:“死亡税率下中国企业靠什么生存”,http://blog.sina.com.cn/s/blog_558acfe80102wkdv.html?tj=2。

需要指出的是,“死亡税率”当初并不是作为一个严谨的学术概念提出的,它只是对政府征税达到某种程度的状态描述,而且是从国家决策和制度规定的层面上说的,并无批评只负有政策和制度执行职责的税务机关及其他国家行政机关的意思,此其一;其二,中共中央政治局在2016年7月26日作出关于“降低宏观税负”的决议,已经十分清晰地告诉我们了,“宏观税负”本身就是一个各种税收和强制性收费统统包括在内的综合性概念,而且其政治定义十分确切,无需再争,学术界应当在平等讨论的基础上对“宏观税负”做出符合政治性要求和尽可能精确的学术定义,这是个不能不做的事情,因为在事关税负问题上,目前官、产、学各方立场已经显现出较大的差距;其三,近期相关争议主要集中在税重还是费重、世行公布“总税率”的计算口径和方法是否合乎中国国情、“死亡税率”的提法有无学术价值等问题上。其中有的是一直未获得共识的老问题,有的则是这是大讨论中出现的新问题。毫无疑问,税收学如今已成中国社会聚光灯之下的显学,该领域的学者任重道远。

从微观层面上衡量企业税负,是国内学术界以往较少关注的领域,但它却是经济社会发展中的一个真实问题,因而为社会各界所深切关注。近期发生的企业税负大讨论涉及范围之广、参与程度之深都是数十年来所没有过的,应该被认为是中国转型和发展的一个必然的和积极的社会现象。从学术角度讲,由微观层面的调查研究而上升为宏观层面的政策分析,也更加合于经济学范式。当前有关企业整体税负的争论和探讨,恰是这种范式开始被更多的学者重视和应用的表现。从这个意义上说,“死亡税率”并非完全缺乏学术空间。

本文致力于梳理学界有关企业税负测算的文献,引入经济学中有关税收的“无谓损失”理论,探究近年来中国的宏观税负、微观企业税费负担,特别是非公经济的实际税负等核心问题,阐述当前为企业实施减税与降负政策的必要性,并从税负的诸多构成因素中提炼出相应的减税对策和建构轻税机制的意见,以供决策者审慎考量。

二、 企业税负衡量标准的相关文献有关国外学者对微观税负的文献相对较少,可能是此类问题早已基本解决、争议不大的缘故。Gupta & Newberry (1997)采用平均有效税率 (AETRs),将以所得税为主体的平均税率推导为所得税税率,即当前所得税费用/息税前账面收益,类似平均实际税率的计算方法。此方法被美国国会税收联合委员会 (1984)、Stickney & McGee (1982)、Zimmerman (1983)、Porcano (1986)以及Shevlin (1987)所近似②采用。Wilkie (1988)采用纳税负担与税前经济收益的比值作为企业税负的衡量方法,即跳出所得税与增值税的税种差异,将企业所涉税种均作为纳税负担统一衡量计入分子,将企业税前利润统一作为分母,算为税前经济收益。在如何确认企业税负衡量标准的问题上,国内学界存在着巨大分歧,一直没有找到能为各方都接受的计算方法和口径,但相关探讨却没有停止过。学者根据企业所涉及的主要税种,如增值税、所得税等的性质,提出了一些有关微观税负、行业整体税负以及微观税负与宏观税负关系的主、客观指标衡量方法。

② 稍有不同的是,考虑到递延所得税费用、未合并子公司及非经常项目收益或损失、少数权益收益或损失等因素,公式略有不同。

几年前国内曾数次发生过对《福布斯》定期公布的“税负痛苦指数”的争论。该指数将企业所得税、个人所得税、财产税、雇主社会保险、雇员社会保险和增值税最高法定税率直接加总而得,虽有一定参考价值,但其统计方法未考虑中外税制的结构差异。不少学者认为其有过于简化之嫌,对此学界没有太大争议,值得肯定的是其在企业税负的学术研讨方面起了一定的推动作用。

在主观指标衡量法中,于文超等 (2015)分析不同法治环境下的税务检查对企业税负及生产效率的正负影响,并在企业税负衡量指标中使用了“税率对企业当前运营形成多大程度的障碍”的因素分析方法,进而给出不同的取值 (无、较小、一般、较大、非常严重等)。

在流转税方面,潘文轩 (2013)、高东芳 (2013)在分析营改增对企业税负的影响因素时,使用了税负率变化值这一指标,即营改增前适用的营业税与营改增后适用的增值税 (含进项及销项额及税率) 两者之差与其营业收入相对比,用来评估企业税负的变化。

关于所得税的税负衡量,薛爽等 (2012)借鉴吴联生的实际税负计量方法,将企业税负的计算公式确定为“所得税费用/税前会计利润”,进而基于企业所有权视角,研究CFO影响力与企业税负水平之间的关系。张敏等 (2015)认为,企业税负的计算方式为企业所得税的实际税率,即“所得税费用/息税前利润”(Porcano 1986),并基于委托代理分析框架,以中国上市公司为研究样本,实证检验地方政府财政分权程度对企业税负的影响。刘行 (2014)、罗党论等 (2011)通过2003-2007年所有A股非金融行业的上市公司的实证分析,也采用了企业税负的衡量宜采用所得税负担,即所得税费用/税前会计利润的方法,其分析结果显示,金融发展所带来的公司融资约束的缓解有可能提升企业所得税负,并且这种税负的提升主要集中在民营企业上。

也有学者意识到企业税负应该是一个综合的概念,除了所得税,还应把流转税负担也包括进来。冯红霞 (2008)以企业综合税收负担率、流转税负担率、所得税负担率综合衡量企业负担,其所讨论的税负具有更加广泛的含义,即包含国税、地税征缴的税、费、基金等企业实际承担的所有经济负担,认为这些税费终究是政府向企业收取、由企业用货币直接支付的,是企业真实的负担。同时指出,不含税销售价只是偷换概念的阐述,实质上就是售价中应支付的税务成本,故企业在销售利润中所缴纳的增值税也是企业真实存在的税负。

这以后又有刘骏等 (2014)的研究,他们提出的企业税负衡量计算方式涵盖了流转税的所有税费,采用现金流量表中的“支付的各项税费-收到的税费返还”除以利润表中的“营业收入”。研究中选择了中国全部A股主板上市公司作为样本,深入阐述了国有上市公司税负显著低于非国有上市公司的观点,得出了政府合理控制有助于企业获得更低税负待遇的结论。

从行业及企业整体税负衡量的角度,张伦俊等 (2012)在计算工业企业税负时,以主营业务税负及增值税税负为衡量标准,计算方法分别为“主营业务税金及附加/主营业务收入”及“应交增值税/工业增加值”两个指标,得出行业税负不均,尤其烟草、煤炭、石油、交通设备等行业税负偏重,超出全国平均水平,从中得出“国有企业税负大大高于其他类型企业”这一与国资委研究报告相一致的结论。刘尚希等 (2016)使用“企业总体税负”为所缴纳的税收总额 (企业所缴纳的各税种的税款之和) 与主营业务收入的比值,根据企业成本费用收入占比这一数值,得出税收占企业综合成本比重其实很低的结论,认为“即使对企业全免税,至多也只能降低综合成本的6%,这对企业而言也是‘杯水车薪’”。①

① 刘尚希等:税收负担只占企业综合成本的6%——来自中国财政科学研究院的调研数据的分析,http://finance.ifeng.com/a/20170124/15166377_0.shtml,2017年1月24日。

关于微观与宏观税负关系的探讨,汪德华 (2015)关注到地区间的宏观税负与企业税负之间的差异,在宏观税负衡量指标中使用了“以经济体的年度全部税收收入占年度国内生产总值的比重”;在企业税负衡量指标中,使用了“由企业缴纳的所有税收除以企业增加值”,认为征管能力的程度影响宏观税负并作用于企业税负,并进而通过企业税负影响到宏观税负水平。

胡文龙 (2014)将企业税负的衡量指标划分为宏观税负与微观税负两大类。在宏观税负中,以公司税收占GDP比重作为衡量指标;在微观税负中,以法定税率、平均税率及有效税率三方面进行衡量。论文梳理了国外有关企业税负的计算方法,列举了国内学者许善达、陈晓、王昉、娄权、吴联生等人有关企业实际税负的衡量方法。认为基于国别税制差异和研究目的不同,需要对“各项税费”包括具体的内容及范围和计税的经济来源进行专门界定。在评判微观企业税负是否合理的问题上,认为目前还没有找到一个较为客观的判断标准,这使得企业税负水平无论得出何种结论都容易受到来自外界的质疑和挑战。

比较上述观点,企业税负不仅是一个反映纳其税额总和的绝对值概念,也不仅是反映税额占营业额、净资产或者净利润某个比例的相对概念,问题之深刻复杂性,正在于此:如采用福布斯的税率简单相加方法,有忽视税种之间的不同性质和不同国家间税制差异的问题;如采用调查问卷中的主观评价法,则较难掌握数据分析的客观性,可能出现偏颇的评判结果;如因袭所得税占其息税前利润这一传统西方视角,则容易忽视我国企业用工成本中特有的“五险一金”负担 (为劳务税性质)、企业实际承担的增值税及其附加税比例较高等问题,难以全面反映企业税费负担的真实情况;如合并选择增值税占其增加值比重、所得税占其利润比重这两个分指标构成的综合评价,虽较为全面,但难以区分增值税及所得税的各自所占权重,同时容易忽视附加税因素和“五险一金”等强制性成本支出;如选择企业整体税负的概念,在概念上依然没有加入“五险一金”这一类税型负担,同时其分母或以综合成本或以主营业务收入,导致税负占比自然变小的问题。总之,每一种衡量标准都各有其长处,也有其所短,究竟哪种方法更能客观反映企业税费负担对企业生产经营的影响,便成为亟需学者进一步探讨和决策者慎重思量的问题。

本文倾向于借鉴世界银行的“总税率”概念,即以企业所承担的所得税、劳务税及其他强制性缴费之和与企业的净利润之比为衡量标准。采用这种方法,是综合参考了Wilkie提出的“纳税负担”、冯红霞 (2008)等人提出的“税利率”等观点,在假定增值税可以顺利流转的前提下,将企业生产经营过程中实际支付的税费负担,包括企业所得税、雇主配套支付雇员的五险一金,以及在增值税基础上所缴纳的城建税、教育费等附加税等,与企业实际经营成果——净利润相除而得出的比值为依据。在计算企业实际税负 (上市企业及非上市企业) 时,则主要参考刘骏等 (2014)提出的现金流量表中“支付的各项税费”作为分子,结合现金流量表及资产负债表,计算“当期应交税费”①作为政府从企业获得的税费收入,从而提出本文倡导的企业实际税负计算公式,即“税利率②=当期应交税费③/商业利润④”。容易引起争议的是将“五险一金”支出列为劳务税,目前我国的财务核算是将其作为“应付职工薪酬”中的员工福利列在会计报表中,但它属于强制性收费,直接减损企业当期利润,具有较为鲜明的税收性质。

① 现金流量表中“收到的各项税费”一般远小于“支付的各项税费”,在本文实际计算中忽略此项;因此“当期应交税费=支付的各项税费+应交税费 (期末)-应交税费 (期初)”。

② 税利率1、1.1、2、3。

③ 并不包括五险一金在内的劳务税。

④ 本文中实际将商业利润以三种形式呈现“净利润、税前利润、营业收入”。

本文认为,这种计算方法或许更具有合理性和可行性。其中的关键问题是分子和分母的口径一定要匹配:凡企业实际支付、不可转嫁的和直接减损企业利润的税费成本都应计算在内,凡并非企业实际承担的税费成本,即使由企业实际支付了的亦决不能计算在内。当然,这只是理论层面上说,实际应用于统计和测算过程中还需要做更为细致的探讨分析。

三、 微观经济学理论:“死角损失”概念的代入本文拟以消费者与生产者剩余的概念,通过供求曲线的变化,衡量税收对于消费者与生产者福利的影响,引入有关“死角损失”(又称“无谓损失”) 及“拉弗曲线”等概念,力图为企业税负问题的研究找到理论支点。

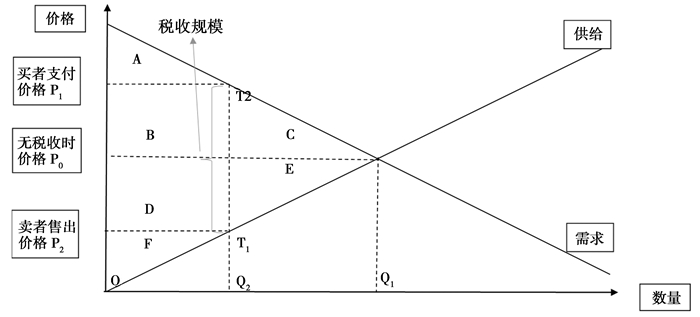

微观经济学理论告诉我们,当没有税收时,消费者与生产者的剩余分别为A+B+C及D+E+F (见表 1及图 1);当有税收时,消费者与生产者的剩余分别变化为A及F,分别减少的剩余是B+C及D+E;消费者支付的价格从P0上升为P1,生产者售出的价格从P0下降至P2;同时销售量从Q1减少为Q2,政府从中取得的税收收入为B+D⑤。这样,因税的征收而对市场结果的扭曲引起的生产者和消费者的总剩余减少,即为“死角损失”(deadweight loss)。上述分析意味着买者与卖者因税收遭受的损失 (B+C+D+E) 大于政府筹集到的收入 (B+D)。

| 表 1 税收如何影响福利 |

|

图 1 税收如何影响福利 |

造成这一损失原因在于,供求均衡使市场上买者与卖者的总剩余最大化,但是,当税收提高了买者的价格而降低了卖者的价格时,税收对买者的激励是比没有税收时少消费,而对卖者的激励是比没有税收时少生产。当买者与卖者对这些激励做出反应时,市场规模缩小到其最适水平以下。于是,税收扭曲了激励,引起市场配置资源的低效率或无效率。

对于“死角损失”及税收收入规模变化的跟进,可以继续观察到,当政府提高单位产品价格的税率 (T2-T1) 时,生产者与消费者遭受到的“死角损失”将不断增大,但是并不意味着税收收入可以持续增长,即呈现出“拉弗曲线”的形状——税率持续提高,而税收收入则呈现先增长后下降的走势。

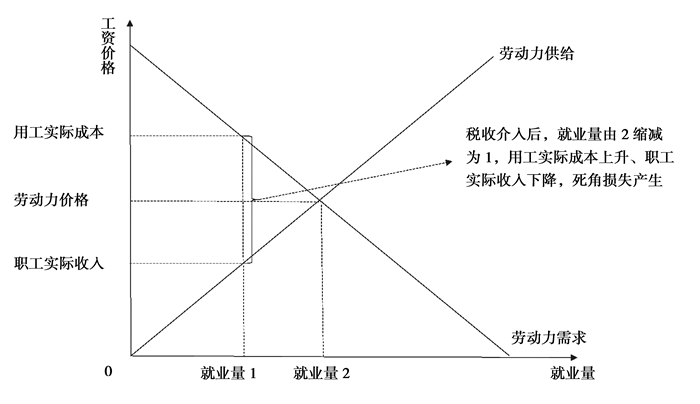

将其用于现实问题分析,“死角损失”理论亦能提供一些借鉴意义较强的思考。例如,“五险一金”作为劳务税性质的征收,一方面减少了就业量 (Q的变化),另一方面提高了作为需求者——企业的用工成本,同时降低了作为供给者——劳动者的工资可支配收入。如图 2:

|

图 2 五险一金对就业量、企业及职工工资收入的影响 |

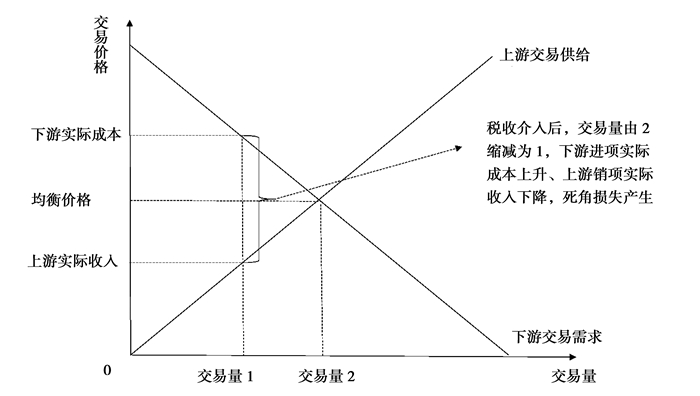

再看增值税,在我国一般作为含税价参与商品的交易,一方面减少了市场交易量 (Q的变化),另一方面提高了需求者 (销项税的负担者) 的支出成本,同时降低了作为供给者 (进项税的负担者) 的实际收入。所谓增值税作为流转税制的“累退性”在此问题上也有相当程度的体现。

无论是“五险一金”的政府收费,还是增值税的含税价在市场交易中的楔入,都造成了市场的“死角损失”:市场的供求双方减少的福利远大于政府取得的税收 (五险一金及增值税) 收入,看得见的是政府的税收收入,看不见的却是市场供求双方的福利损失。同时也要看到,福利损失并非全部仅传导至生产者和消费者,其中另一部分以“无谓损失”之名,近似于凭空消失——本可以正常进行的交易活动无法进行,政府本可以征集到的税收再也无法得到了。这就告诫税收政策的制定者:税率不可过高,税负不可过重,否则市场供求双方的福利损失会更大,而政府税收所占份额相反会变得更小。高税负的结果,必然是生产者、消费者和政府利益三重受损的格局。尤其是政府,求财政收入高增长而不得,或者得不偿失。

“死角损失”理论还告诉我们,并不是征税到企业关门倒闭的程度才是负担过重,而是应当把禁区线划在是否妨碍企业的投资和创新的临界点上,当然,这条“线”应该划在什么图形的什么位置上,还需要更多学者的深入研究才能得到更清晰的结论。本文即以此为理论依据,探讨当前中国企业的税负状况和出路,尤其是在税收贡献率90%以上为企业的当下,设法弄清楚究竟哪一类型企业承担大部分税收比重,这种税费负担对企业的生存发展究竟构成了何种影响。在具体的企业税负衡量中,则重点参考了世界银行的“总税率”指标,应用在上市及非上市代表性企业上,以较为准确地分析中国税制结构中的种种现实问题。

四、 广义宏观税负水平与企业税负的关系税费负担,有微观与宏观两个层面,微观层面,意指企业及居民家庭的税费支出占其收入的比重;宏观层面,意指由全部微观个体的税费总和与当年的国民收入的比重。微观与宏观,彼此印证,对于微观层面的企业税费负担的分析,离不开对宏观税负问题的整体把握和认知。

学术上的一般看法是,宏观税负的测算要素是政府收入与同期GDP两个数值之比。对GDP要素人们的看法较为一致,而分子部分——政府收入,学者一般把它分为大、中、小三个口径:小口径一般指税收收入占GDP比重,中口径一般指税收收入及社保缴款之和占GDP比重 (部分学者认为中口径宏观税负指一般公共预算收入,但不包括社保缴款);大口径一般指扣除重叠部分的四本预算之和占GDP比重。问题发生在具体计算过程中,一些关键问题需要做学术上的进一步辨析,如收费等非税收入是否应当作为宏观税负的一部分①?社保缴款是否注意扣除财政补贴收入即单纯计算社保缴费收入②?土地出让金收入是否应该计入大口径宏观税负中③?国有资本经营预算收入是否应该列入宏观税负④?以及国有企业利润是否应当取代国有资本经营预算收入?等等。学者们对这些问题有着相当大的分歧,可谓众说纷纭。

① 朱青:如何判断中国的税负高低,http://mp.weixin.qq.com/s/57VMGpzynqAOl7nV4Psk4w,2017年2月9日。

② 大数据详解企业税负衡量轻与重不能“以偏概全”,http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810780/c2392512/content.html,2016年11月25日。

③ 肖捷:中国宏观税负有上升需要和空间,http://cj.sina.com.cn/article/detail/1010236564/97732?column=china&ch=9,2011年4月6日。

④ 张曙光:中国为什么应当实行轻税制度,http://m.ftchinese.com/story/001070913,2017年1月10日。

学者依据各自的口径和方法计算出的宏观税负比值,从20%多到40%多,结论相差甚远,但对以下问题大体上都是认可的:一是税负与人均GDP应保持适当的比例,税负不宜过重;二是税负高低与医疗、教育、养老等民生保障水平应尽可能地相互匹配,以使税收较好地体现正当性和合理性。本文借鉴罗斯巴德在《美国大萧条》中的观点:“税负”即“估算政府对私营国民产值的掠夺程度”,并参考了阿西莫格鲁等人在《国家为什么会失败》一书中对汲取性及包容性政治、经济制度二分法。该分析方法侧重对“汲取性制度”下“政治手段如高额的赋税”、“经济手段如垄断等途径控制市场价格以获得高昂的垄断利润”的分析,认为政府的每一分钱的税收以及政府通过国有企业造成的市场垄断获取的垄断利润,近似于挤占了公民包括私人及私营企业的支出权利。据此,我们建议在计算宏观税负中采用“政府广义收入”的概念作为分子,具体处理及分析依据如下:

对于一般公共预算中包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费在内的非税收入的处理,多数学者在计算中主张考虑了这一因素,但也有部分学者以税收的无偿性为凭,认为以上非税收入是政府提供特定公共服务而收取的对等价格,与税收的无偿性存在本质上的不同①,因而不主张将其计入宏观税负的分子之中。我们的看法则有所不同。政府对所有收入的支配均应秉持对价提供公共产品及服务的原则,在市场化和公民收益多元化的今天更应强调的恰恰是税收的“有偿性”,纳税者也不会在意所纳税款是否“一对一”返还。所以,“无偿性”应属于税收形式特征讨论中的伪问题,在计算宏观税负时不应该把非税收入因素排除在外。

① 朱青:如何判断中国的税负高低,http://mp.weixin.qq.com/s/57VMGpzynqAOl7nV4Psk4w,2017年2月9日。

社保基金预算收入中的财政补贴收入大部分来自于一般公共预算收入,在四本账预算的计算中属于重复部分,因而应该予以扣除。

关于土地出让金收入的处理,在IMF定义中,国有土地出让行为是一种非生产性资产交易,结果只是政府土地资产的减少和货币资金的增加,并不带来政府净资产的变化,不增加政府的权益,因而不计作财政收入。但在中国,土地在宪法中规定为国家所有 (所有权意义上),同时各级政府在1994年分税制改革以来,即被允许将土地使用权以招、拍、挂等方式出让获取城市公共建设资金。这便是汲取性制度下,政府通过土地垄断获得的垄断利润。据此,本文在计算宏观税负时加入了包括土地出让金的政府性基金收入这一数值。

对于国有资本经营预算收入的处理,因其来自于国有企业所实现的利润按照比例适当、从低的原则上缴 (2007年确定实施),预计这一比例在2020年之前达到30%(十八届三中全会改革决定)。在汲取性制度下,作为政府垄断产生的超额利润,不应仅计算国有资本经营预算收入,需要更加全面反映国有企业作为在造成市场扭曲中产生的超额利润,即国有企业利润,故而在本文宏观税负计算方式中,我们采用了国有企业利润这一数值。

因此,本文主张采用政府广义收入的概念作为分子,即一般预算公共收入 (税收收入及非税收收入)、扣除财政补贴收入的社会保险基金收入 (即社会保险费收入)、包括土地出让金在内的政府性基金收入、以及包括国有资本经营预算收入在内的国有企业利润等,将其加总后与同期的GDP相比而得出宏观税负水平的具体数值。具体到中国近年来的宏观税负水平,则主张以相对的大口径广义税负作为衡量标准。

| 表 2 2010-2015年中国“宏观税负”初步测算表① |

① 本报告在计算政府收入时,以历年的一般公共、社保基金、国有资本、政府性基金等四本预算为基础,对于预算四本账重叠部分,仅计算重叠较大部分,即去除c中的c2,仅加入c1即社保费收入;对于2015年GDP及一般公共预算收入数值,分别引用自统计局2016年1月20日及财政部2016年1月29日官网数据,同时注意到后续这两数值的更新,因考虑到对计算结果影响不大,并未相应调整。而对于国有企业实现利润,对其所含企业所得税与一般公共预算略有重叠,限于财政部数据的一致性 (仅涉及实现利润及应交税金),未作微调,特此说明。

如上表,“宏观税负口径”,在2010-2015年,均在37%-40%上下波动,尽管在近三年来稍有下降,即从40%下降至37%,略高于发达国家水平,但相对于中等收入国家同期依然维持在较高水平上。需要注意到的问题是,目前我国税收中有90%以上是征自企业的,近40%的宏观税负至少从近似值的角度可以说明,我国企业的微观税负也处于接近于这个数值的高水平上,目前国内不少学者也是持相同看法的。在我国,除新兴产业和金融业等少数领域外,相当多的企业实际利润率不到10%,这样高的税费负担足以导致东部沿海的部分加工企业处于困境之中,甚至亏损倒闭,这就是我们为什么坚持企业税负过高观点的由来。

另一方面,中国政府所汲取的财税收入,其相对应的民生领域支出,如教育、医疗、养老等社会保障,无论在数量还是质量上,与高收入国家相比还存在较大的差距。对于当前正在处于中等收入行列的中国来说,民生支出的提高接近高收入国家水平还需要一个相当漫长的过程,保持本国宏观税负水平与当前民生领域保障水平尽可能接近,应成为政府宏观经济政策所追求的主要目标。中央政治局做出的“降低宏观税负”①的决议②的确十分必要,但也需要更加清醒和充分地认识到这一政策在落实过程中浮现出来的复杂性和巨大难度。

① 2016年7月26日中央政治局会议,http://www.jjckb.cn/2016-07/27/c_135543111.html,2016年07月27日。

② 后文对于究竟哪些是过高的税费,将有重点分析。

综上,根据宏观税负与企业税负的相互作用关系,要实现降低宏观税负这一政策目标,需要落实的是降低税负的主要承担主体——企业的税费负担。有效降低企业税负,进而缓解宏观税负与民生领域保障水平的落差,实现两者的相对平稳。

五、 我国非公经济税收贡献率呈上升趋势目前我国非公经济③GDP贡献率在60%以上,吸纳就业80%以上,民间投资占比60%以上,已成为我国经济发展的不可或缺的基础性力量。但同时,我国非公经济的总体税费负担仍然处于较高的水平上。

③ 关于进一步做好民间投资有关工作的通知,国办发明电 (2016)12号。

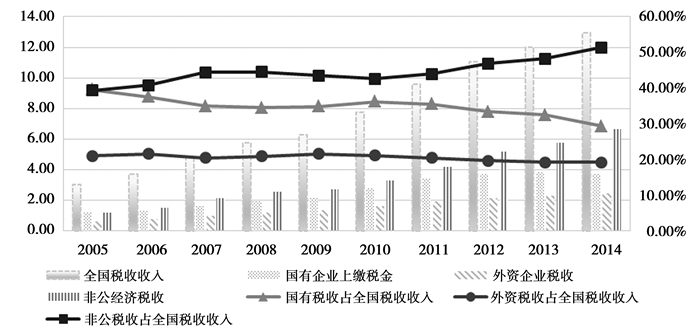

由表 3可知,2014年,我国国有企业税收占全国税收总收入29.33%,从2005年的39.59%一路下降至此。同时期,外资企业税收占全国税收总收入的19.24%,与2005年的21.09%相差不大。与此同时,非公经济主体税收占全国税收总收入则过半至51.43%,与2005年的39.32%,提高近12%。2014年,“非公经济+外商企业”税收贡献之和占比全国税收总收入达到70%,相比2005年的60%提高了将近10%。由表 3绘制图 4可印证以上趋势:

|

图 3 增值税的含税价对产业链分工交易的影响 |

| 表 3 2005-2014年中国分企业类型税收贡献占比 |

|

图 4 2005-2014年全国税收收入中按企业类型划分的税收占比 资料来源:根据《2005-2015年中国税务年鉴》、《2005-2015年国有资产监督管理年鉴》。 |

近10年来,我国国有企业税收贡献比例下降至不足三分之一,而非公有经济税收贡献比例却整体处于上升态势,如今已占比过半;外资企业税收贡献相对稳定,维持在五分之一左右上下浮动;非公经济在我国经济发展重点地位愈加重要,并日益成为财政税收的支撑力量。另一方面也可看出,我国非公经济的税负的确不轻①,且呈现出明显上涨的趋势,直接影响民间固定资产投资增速长期处于低迷,进而影响就业乃至内需。当整体经济不景气和增长低速,或者当企业产品的行业平均利润率不能支持企业有尊严的生存,基本无力从事产品研发和技术创新的情况下,原本“一成不变”的税率便可能成为企业难以承载的负担,甚至成为导致企业衰落的“杀手”。

① 非公经济税收贡献占比过半,结合非公经济GDP贡献率为60%,可以推论非公经济的税负比值 (税收贡献/GDP贡献);但限于同期国有企业GDP贡献率这一数值尚不确定 (尽管有资料显示在25%-30%,但并不明确),因此无法直接推论出非公经济税负一定高于国有企业; 但至少可以说明, 非公经济对税收收入的意义在收入占比上, 已超过国有企业, 企业税负包括非公经济及国有企业的确不轻。

米塞斯等经济学家曾经反复指出,过高的税率或过重的税负,是对成功的资本家和企业家的一种变相没收,因为被征掉的所得,有一大部分本来是可以用于额外资本累积或资本净增额的。由于资本额减少,企业投资和创新将受到阻碍,劳动生产率难以提升,工人的实际工资率也无法增加。人们通常认为这种没收式的课税只是有损于直接纳税的富人,这其实是个谬误,因为穷人也决不可能是这种税收政策的受益者。

六、 企业税负测算的另一种尝试:“总税率”的应用如文献所述,关于企业微观税负的衡量标准和方法,目前学界尚无定论。有的沿袭西方的以所得税为主体的所得税率计算方法,显然与中国以流转税为主体的税制结构不合;有的以“销售收入税负率”为衡量标准,重点看企业所交税款和各种强制性缴费占其生产经营成果的比重①,但在一定程度上缩小了企业税负比值;也有以企业部门实际有效税负 (现金流量表) 计算,认为不包括社保缴费的中国企业部门的实际有效税负占其税前收入的40%以上,而美国则不到30%。②

① 大数据详解企业税负衡量轻与重不能“以偏概全”,http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810780/c2392512/content.html,2016年11月25日。

② 梁红等:提高人民币竞争力的更优政策选择——美英提出减税政策对中国的启示,http://mp.weixin.qq.com/s/o5ArtTcdItewLg_EveAQTQ,2016年11月28日。

本文则引入世界银行的“总税率”概念,即以企业所承担的所得税、劳务税及其他强制性缴费之和与企业的净利润之比。在假定增值税可以顺利流转的前提下,将企业生产经营过程中实际支付的税费负担,包括企业所得税、雇主配套支付雇员的“五险一金”,以及在增值税基础上所缴纳的城建税、教育费等附加税等,与企业实际经营成果——净利润相除而得出的比值作为衡量依据。

目前国内学界对于“总税率”这一衡量方法基本上持否定的态度,部分学者认为世行测算的总税率属于微观税负分析,用这一指标作国与国之间横向税负比较意义不大,且比较税负,关键看宏观税负,即总收入与名义GDP的比值。③另有部分学者认为68%是一种模拟的计算方法,存在大量的假设条件,不是依据实际的数据,对当前企业来讲,不仅仅是税的问题,关键是企业的综合成本比较高。④还有一种观点认为:“以流转税为主体的税制结构会导致按照世界银行公布的‘总税率指标计算的企业税负虚高’”⑤。同时一种声音认为:“像世行‘总税率’和《福布斯》杂志‘税收痛苦指数’这样的榜单和指标,是把企业可能交的税费的最高边界加起来,它算出来的比例可能比较高,但是不能反映真实情况”⑥,等等。

③ 楼继伟:世行总税率意义不大http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-01/16/c_1120323127.html,2017年01月16日。

④ 刘尚希:谈减税不能‘就税论税’http://news.ifeng.com/a/20170114/50575401_0.shtml,2017年1月14日。

⑤ 李万甫: “死亡税率”引发的税负问题思考,http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c2416344/content.html,2016年12月21日。

⑥ 胡怡建谈曹德旺中国制造税负重言论:是税重还是费重,http://news.163.com/16/1223/19/C90D046D000187VE.html,2016年12月23日。

针对以上主要反驳意见,笔者认为:一方面,“总税率”的指标生成过程恰恰是以增值税在中国能够顺利实现转嫁为前提的,世行课题组在计算中国总税率的过程中并没有把增值税因素包括在内①。另一方面,“总税率”这一指标并非如“税收痛苦指数”一般的税率简单相加,而是将样本调查中当地正常运营中的企业实际缴纳的所得税、雇主为雇员缴纳的五险一金及包括城建费、教育费附加等附加税分别与当年的样本企业商业利润做比较,得出的比例依次相加,从而得出“总税率”这一比值,恰恰是以客观相对保守的实验条件②,模拟出中国实体经济的平均税负水平,印照在企业现实中,确有其参考价值。同时,微观税负与宏观税负息息相关,衡量税负,两者应是相辅相成的关系。宏观税负重,微观税负必然不轻;同理,微观税负重,宏观税负水平也低不到哪里去。

① 关于“总税率”定义,具体可查询其官网,http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes。其中具体增值税的处理依据如下“For the purpose of calculating the total tax rate (defined below), only taxes borne are included. For example, value added taxes (VAT) are generally excluded (provided that they are not irrecoverable) because they do not affect the accounting profits of the business—that is, they are not reflected in the income statement”。

② 关于具体的假设条件,可参见http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes,“Assumptions about the business”。

因此,本文参考世界银行“世界发展指标”中的“总税率”③指标,结合第三节中的“死角损失”理论,在企业所承担的诸如所得税、“五险一金”等税项过程中,皆是对市场正常交易的扭曲,进而导致市场原有供求双方交易量的损失,皆是对企业最为关注的利润的影响。由此认为,“总税率”可以作为衡量中国企业所承担税费负担情况的另一种尝试,与营业收入税负率④这一常规传统测算方面,两者相辅相成,对于两者之间的关系到底如何变动,还值得进一步探究。

③ Total tax rate (% of commercial profits):Total tax rate measures the amount of taxes and mandatory contributions payable by businesses after accounting for allowable deductions and exemptions as a share of commercial profits. Taxes withheld (such as personal income tax) or collected and remitted to tax authorities (such as value added taxes, sales taxes or goods and service taxes) are excluded.总税率 (所占商业利润的比重) 指企业缴纳的税和强制性缴费占商业利润的比重,但代扣代缴的个人所得税及流转税、消费税、商品及服务税均排除在外。

④ 另一种也可称为销售收入税负率。

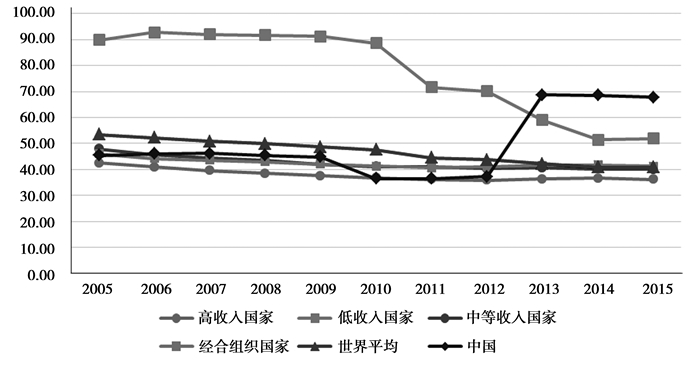

借此利用“总税率”这一测算视角,提供出在国际对比中,中国的企业总税率的变动趋势。观察图 5大体可以总结出一条规律来:人均GDP (低、中、高收入国家) 与企业总税率成负相关关系,即收入水平相对低的国家,其平均的企业总税率相对较高,收入水平相对较高的国家,其平均的企业总税率相对较低。同时收入水平相对低的国家,在2005-2015年间呈明显下降的趋势,尤其是“低收入国家”,企业总税率下降更为明显,约40%。

|

图 5 2005-2015年世界银行统计发展指数中的总税率 数据来源:根据世界银行发展指数数据库整理。 |

对于中国来说,2005-2012年,总税率基本呈现下降趋势,但在2013年,总税率由37.2%骤然上升68.7%;随后2014、2015、2016年,我国企业总税率分别68.5%、67.8%、68.0% ⑤,明显高于高收入国家平均水平,亦显著高于中等及低收入国家的平均水平。2016年中国总税率68.0%的具体构成是,10.8%为利得税 (profit tax)、48.8%为劳务税 (labour tax)、4.8%为其他税。可见,占比较大的税费负担为劳务税,即公司作为雇主为雇员配套缴纳的“五险一金”支出。2016年,这一数据是世界平均水平16.3%的3倍之多。

⑤ 世界银行doing business项目发布的《2017年Paying tax》。

以上是标志中国企业整体税费负担的总税率在世界范围内的位置,但具体到中国企业,包括各行业的上市及非上市公司,其税费负担轻重程度又是如何呢?

七、 企业实际税负——以上市及非上市公司为例企业作为盈利性组织,追求利润是其首要选择。在此过程中,为市场提供有竞争力的产品及服务,在得到消费者的认可即购买之后才能取得营业收入。接下来,要扣除包括原材料、人工等环节的营业成本,包括其中所附加的各类税费,才能最终获取营业利润。而政府及其税务、社保等职能部门作为征税 (费) 一方,不仅对企业利润征收所得税,还在企业的生产、销售过程中征收各类流转税、行为税、财产、资源等税,一并计入“支付的各项税费”,包括附加在人工工资上的劳务税即“五险一金”①,以上均构成经营企业切实的成本负担。我们谨整理2015年各代表性行业中上市及非上市公司的资产报酬率、不同口径下的税负高低、销售利润率等指标如下:

① 因企业缴纳的五险一金数据,并未均体现在上市公司财务报表中,因此在本章计算中,暂且忽略,但不意味着这一成本支出不作为企业税费负担。

表 4中,税利率3(当期应交税费/营业收入) 实际数值并不很大,但在税利率1、1.1、2的衡量口径中,即使对于同一企业亦存有较大差异,但若纵横比较,可以观察到如下现象:

| 表 4 2015年中国企业 (含非上市及上市) 税负率各衡量指标① |

① 备注:净资产报酬率=税前利润/净资产;总税率1=当期实交税费/净利润;总税率1.1=当期应交税费/净利润;总税率2=当期应交税费/税前利润;总税率3=当期应交税费/营业收入;销售利润率=税前利润/营业收入。

如果企业销售利润率高,一方面意味着企业产品毛利润高,另一方面则表现为企业税负转嫁能力较强,从而企业税费支出与净利润之比、税费支出与税前利润之比均相对较低。如上表所示,中国联通销售利润率高达52.1%,非上市企业某投资公司因财务费用中的利息收入高导致其销售利润率高达201.7%。因此,其税利率1、1.1、2的数值,则相对较低。又如非上市公司某代工企销售利润率仅为0.65、华英农业为1.0%,联华超市出现负的销售利润率 (-0.5%),则其企业本身税负转嫁能力较低,显示税费支出与净利润、税前利润之比,则相对较高。

冯红霞 (2008)以2008年山东省威海市销售额为1千万的纯内销生产型一般纳税人为基准,在比较企业税利率 (含税销售额) 与销售毛利率关系时,发现“毛利低于12%时,交的税费却比销售的毛利还要多。毛利越低,这个现象越明显”。同时指出:“当毛利低于11.5%时,企业做的越多亏得越多,而这个亏损恰恰来自税负率的爆发式增加;即使在企业毛利率为10-30%时,企业真实税利水平均高于53%②,即赚的钱大半交了税费。”

② 无独有偶,类似的判断亦发现在陈洁璟 (2013)“降低中小企业税负问题初探”,测算100元的收入在利润率为3%即利润为3元时,所承担的包括增值税及其附加、所得税在内的税费负担为4.55元,因此税收占企业税前利润比为151.6%;在利润率为30%时,即利润为30元时,所承担相应的税费负担为13.3元,因此税收占企业税前利润比为44.3%。

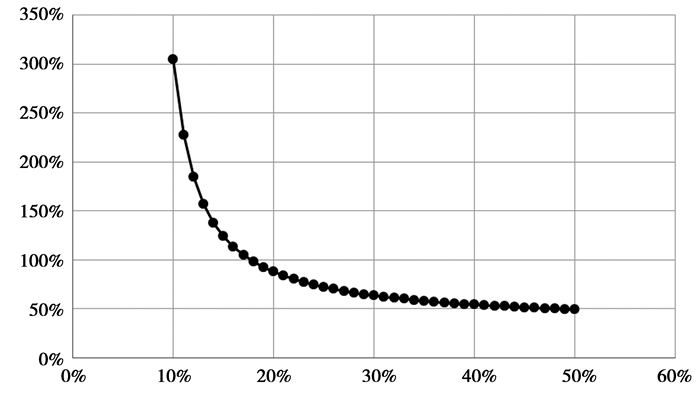

本文根据我国现行所得税、增值税及“五险一金”缴费费率水平,以一般纳税人的制造型企业为样本,假设除工资外所有原材料均实现进项抵扣;销售、财务、管理等三大费用仅为销售收入10%,这其中可作增值税进项抵扣部分为20%;工资占销售成本比例为10%这一保守估值,计算销售毛利率X与税①利率Y的数量关系为:

① 税项仅包括企业所得税、增值税、城建税、地方教育费、教育费、“五险一金”企业部分、印花税等七项。

| $ Y\text{=}\frac{\text{1}}{\text{3}\text{.020}}+\frac{\text{0}\text{.2059}}{\text{(3}\text{.020}X-\text{0}\text{.2263)}} $ | (1) |

即双方变动关系图如下:

|

图 6 销售毛利率X (横轴) 与税利率Y (纵轴) 之间的关系图 |

观察上图可知,在企业销售毛利率处于50%时,其税利率为49%,即税款支出额占毛利润的49%,接近一半;但当企业销售毛利率下降至10%时,其税利率可陡增为305%,即税款支出额占毛利润的3倍多,企业的税费负担感知程度越发加重,这也是为什么经济形势普遍下行之际,企业抱怨税费负担重的重要原因。

只有在企业盈利的情况下,政府才能从中分得一杯羹,但我国当前以增值税为主体的流转税设计对此因素的考虑是不够充分的,如樊勇教授所指出的:“在理论上讲,增值税是间接税,纳税人缴纳多少税与自己并无关系,但由于存在是否满足转嫁条件、进项留抵制度因素,我国的增值税不是完全意义上的转嫁税,它对企业的成本和利润的影响,是企业不得不考虑的影响。”

据联华超市2014及2015年财务审计报告,虽然本期2015年营业收入从上一期2014年的291亿下降至272亿元 (见其2015年报),其净利润却从1.2亿转为-4亿元,而实际税费支出却不降反增,从1.79亿元增加至2.54亿元。其中增值税及其他应交款1.16亿增加至1.45亿。又如非上市某金融设备企业,其销售利润率已为-8.8%,即净利润为-133万元,但现金流量表显示,其所支付的各项税费为88.9万元,其中占比最大的是增值税67.7万元,总税率1则显示为-66.7%。由于流转税的税基并不因利润多少而变化,且因当前增值税抵扣链条并不完整,小微企业原材料等进项抵扣不能顺利实现,导致企业即使出现负利润时,其所负担的税费依然维持较高水平,如联华超市、非上市公司某金融设备企业等。

无论上市或非上市公司,还是总税率在近年的变动趋势都说明,我国税负之重 (表现为税费支出占净利润比重过高) 和税制结构的不尽合理 (税费不与利润成正相关关系) 都是目前依然存在的现实问题,都应当在下一步税制改革和税收政策调整中予以充分的重视。

八、 中国当前减税降负的可行空间无论是中国传统社会所强调的“有若定理”①,还是现代经济学中的“拉弗曲线”,均道出一个浅显易懂的常识:提高税率,政府可以获得更多的税收收入,但当税率提高到某一点后,如果税率还要继续提升,政府获得的税收收入不仅不会继续增长,反而会下降。恰恰是在这个时段 (“拉弗曲线”的后半段),政府的税收收入难以增长,但问题是纳税人包括企业及个人在内,均感到税费负担相当沉重。因此,设法降低宏观税负中占比较大的税种收入,如增值税、企业所得税、“五险一金”等,便成为减税降负的可行路径。

① 李炜光:有若定理与拉弗曲线,http://www.qstheory.cn/zl/bkjx/201308/t20130826_264430.html,2013年8月26日。

(一) 推进增值税价税分离,减少市场无谓损失在国际上,中国现行增值税税率并非高值,但这并不能说明全部问题,因为不能仅简单横向比较企业主要税种 (增值税及企业所得税) 的税率在国际间的高低,还要考察该税种在税收收入结构所占的比重。

| 表 5 2003-2015年中国与OECD增值税在税收所占比重的对比 |

增值税收入,以及税收加社保之和的占比,尽管与OECD国家平均占比相差不大,但随着“营改增”的全面推开,2015年1.9万亿的营业税正悉数转为增值税,其占税收收入 (包括社保之和) 比例可能提升至40%(占税收收入比重) 及30%(占税收+社保之和比重) 左右,其与OECD国家差距便将拉大,而其中一直存在的增值税抵扣链条的不完整、进项抵扣不充分的问题都将转化为企业的实际税收负担。

我国实施的增值税制,有别于西方的价税分离的情形,包含增值税的含税价格成为市场交易的信号,这就容易造成供求双方因价格提高过快 (供给方提高价格以实现税负转嫁、需求方面对过高价格导致需求量降低,交易量减少) 而导致的“无谓损失”的出现。解决的途径,应当是接轨价税分离的市场交易体系,不仅有利于培育纳税人意识,避免市场的“无谓损失”,同时通过进一步简化税制和归并税率,实现增值税的良性转化。

(二) 适当降低企业所得税收入占比亦如增值税的分析,我们不能简单横向比较企业所得税税率在各国际间的水平,同样需要考察企业所得税收入在中国税收总收入中的比重。如表 8.3可知,中国企业所得税无论在税收收入 (18%-22%),还是在 (税收+社保) 之和的占比中 (15%-17%),均远高于OECD国家平均占比的8%-11%。

| 表 6 2003-2015年中国与OECD在企业所得税在税收所占比重的对比 |

在所得税的征收过程中,存在着征收方法不尽合理的情形,例如对为数众多的中小企业,往往以并不反映实际利润变化的行业利润率作为“核定征收”的依据,类似于原有营业税的征收方式,容易导致企业税负过重,同时造成企业税负之间的不公平。这就需要进一步规范企业所得税的征收方式,尽可能实际降低企业所得税税率,这样做显然更有利于实现企业所得税税制的公平和税负水平的下降。

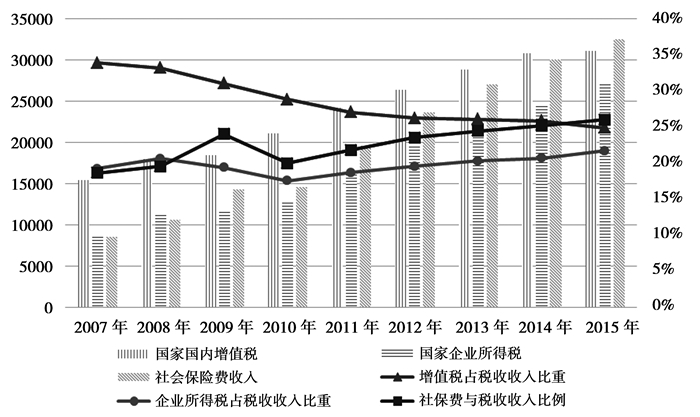

(三) “五险一金”缴费费率有下降空间自2011年实施《社会保险法》以来,社会保险费收入呈现快速上涨态势,由2007年的8千亿升至2011年的1.9万亿,再由2012年的2.3万亿跃升至2015年的3.2万亿。尽管2015年末中央决定阶段性降低五险一金缴费比例,但时至今日,仅失业保险等小险种费率略有下降,其余未见有较大幅度调整。

不仅总收入方面,2015年社保费收入首次超过第一大税——增值税收入,同时,在社保费费率设置上,中国与国际其他高收入国家及地区亦有明显差距。

|

图 7 2007-2015年增值税、企业所得税与社保费增长情况 (单位:亿元) 资料来源:统计局官网及财政部网站。 |

以2015年中国与美国、浙江省与台湾地区在社会保险费缴费费率方面为例进行对比 (见表 7)。在以浙江与台湾地区的对比中,社会保险负担方面,浙江省企业用工成本中,是台湾地区的2.29倍,个人负担是台湾地区的2.39倍。台湾地区企业用工成本中,政府配套进行扶持,占比为1.469%。

| 表 7 2015年中国与美国、浙江省与台湾地区社会保险费缴费比例对比 |

对比浙江省及台湾地区的社保缴费对用工成本的影响中,台湾地区因社保缴费率低 (无论从单位还是个人缴费费率均如此),同等条件下 (应发工资相同),台湾地区职工收入 (实发工资) 高于浙江省,而台湾地区公司社保负担支出 (社保配套缴费) 则低于浙江省。中国与美国相对比,也是呈现出大体相似的情景。

因此,就目前来说,较大幅度地降低社会保险乃至“五险一金”的缴费费率,从而减少企业总税费成本,促进企业利润和职工工资收入的增加,应当是从全局考虑的有利于促进企业发展和激励市场消费的政策选项。

综上所述,本文运用“死角损失”理论,切入税费负担分析这一主题,围绕在宏观与微观企业两个层面展开论述,并分别借用汲取性制度、总税率、销售毛利率与税利率之间互动关系等视角,彰显无论是宏观税负抑或是微观企业税负,皆在一定程度上存在税负较重的问题,据此探究中国当前存在的税制结构问题,提出较为可行的政策建议。

第1,广义宏观税负的过重,凸显降低宏观税负的必要性,而降低宏观税负,关键在于降低占税收收入九成以上的企业税负,并且其重点应放在降低占税收过半的非公经济税费负担上。

第2,在如何进一步降低企业税费负担方面,探究导致企业税费负担偏重的主要因素,发现问题的根源在于增值税等流转税、企业所得税和“五险一金”等,进而通过国际税制结构的比较及强制性缴费率的对比分析,揭示减税政策可行的降低空间。

第3,在落实减税政策的同时,还应注重改良税制,改善增值税、企业所得税的征税方式,进而涵养税源,这将成为激发企业活力的关键环节。

第4,在大幅度减税及改良税制的的过程中,改进当前以流转税为主的税制结构,进一步推进以个人及家庭财产及所得征税的直接税改革。

第5,直接税的推进,离不开现代财政制度的建构,包括预算透明、财税权力的制衡与监督、央地关系调整等配套性的制度建设,切实保障纳税人权利,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱的作用。

| [] | 曼昆 (N.GregoryMankiw), 2009, 《经济学原理》, 北京大学出版社第6版, 第162-164页. |

| [] | 罗斯巴德, 2003, 《美国大萧条》, 谢华育译, 上海世纪出版集团, 第458页. |

| [] | 王则柯, 2008, 《图解微观经济学》(修订版), 中国人民大学出版社, 第231-232页. |

| [] | 张敏, 2015, "财政分权、企业税负与税收政策有效性", 《经济学动态》, 第 1 期, 第 42–54 页。 |

| [] | 李炜光、陈辰, 2014, "以家庭为单位征收个人所得税的制度设计问题——基于三种所得税征收模式的讨论", 《南方经济》, 第 8 期, 第 44–55 页。 |

| [] | 刘行, 2014, "金融发展、产权与企业税负", 《管理世界》, 第 3 期, 第 41–52 页。 |

| [] | 刘骏, 2014, "财政集权、政府控制与企业税负——来自中国的证据", 《会计研究》, 第 1 期, 第 21–27 页。 |

| [] | 胡文龙, 2014, "企业税负衡量研究评述", 《中国流通经济》, 第 11 期, 第 115–122 页。 |

| [] | 高东芳, 2013, "'营改增'试点企业税负增加的原因及对策", 《财会月刊》, 第 7 期, 第 89–91 页。 |

| [] | 张伦俊, 2012, "规模以上工业企业的行业税负研究", 《统计研究》, 第 2 期, 第 17–29 页。 |

| [] | 汪德华, 2015, "宏观税负与企业税负地区间差异之比较——基于工业企业数据计量分解的分析", 《财贸经济》, 第 3 期, 第 66–72 页。 |

| [] | 于文超, 2015, "税务检查、税负水平与企业生产效率——基于世界银行企业调查数据的经验研究", 《经济科学》, 第 2 期, 第 70–81 页。 |

| [] | 陈洁璟, 2011, "降低中小企业税负问题初探", 《武汉工程职业技术学院学报》, 第 4 期, 第 44–49 页。 |

| [] | 冯红霞, 2008, "我国税负水平与降低企业税负的税改研究》, 山东大学硕士学位论文, 指导教师赵梦涵教授. |

| [] | 樊勇, 2016, "如何看待2016年营改增收官", 《四川财政与会计》, 第 2 期, 第 159–165 页。 |

| [] | 潘文轩, 2011, "'营改增'试点中部分企业税负"不降反增"现象分析", 《财贸研究》, 第 1 期, 第 95–100 页。 |

| [] | 罗党论, 2011, "产权、地区环境与新企业所得税法实施——基于中国上市公司的企业税负的研究", 《中山大学学报社会科学版》, 第 5 期, 第 200–210 页。 |

| [] | 薛爽, 2012, "CFO影响力与企业税负水平——基于企业所有权视角的分析", 《财经研究》, 第 10 期, 第 57–67 页。 |

| [] | Gupta, S and Newberry, 1997, "Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data". Journal of Accounting and Public Policy(16), 1–34. |

| [] | Porcano T, 1986, "Corporate Tax Tates:the Progressive, Proportional, or Regressive", the Journal of the American Taxation Association:17-31. |

| [] | Shevlin, T 1987, "."Taxes and Off-balance-sheet Financing: Research and Development Limited Partnerships". The Accounting Review(3), 480–509. |

| [] | US Congress Joint Committee on Taxation, 1984, "Study of 1983 Effective Tax Rates of Selected Large U.S. Corporations (JCS-4-84)", U.S. Government Printing Office. Washington, DC. |

| [] | Wilkie, 1988, "Corporate Average Effetive Tax Rates and Inferences about Relative Tax Preference". the Journal of the American taxation Association(10), 54–73. |

| [] | Stickney, C V. McGee 1982, "."Effective Corporation Tax Rates the Effect of Size, Capital Intensity, Leverage and Other Factor". Journal of Accounting and Public Policy(1), 125–152. |

| [] | Zimmerman, J 1983, "Taxes and Firm Size". Journal of Accounting and Economics(5), 119–149. |