经济全球化与国际贸易的快速发展推动越来越多的企业进入国际市场。出口是企业开展国际化经营的初始模式,低资源承诺和高管理灵活性的特点使其成为众多企业参与国际分工的首选方式。近年来,中国等新兴经济体的企业逐渐减弱对低成本和低端市场的依赖,在市场、品牌、技术和运营方面追赶甚至超越发达经济体的企业,成为全球竞争格局中不容忽视的力量。然而,出口活动为中国企业带来高的销售额和市场地位的同时也增加了企业的经营风险,部分企业在国外市场取得成功、部分企业遭受失败,因此企业如何维持生存并成为成功的出口商是一个值得关注的话题。基于此,本项研究探讨中国情境下出口行为对企业生存的影响及内部资源、政府补贴的调节效应,为出口行为的风险性和持续性问题提供了理论和实证分析,为中国企业成功实施出口战略提供了借鉴,为中国政府在经济转型下更好的发挥出口对企业成长和经济增长的作用提供了启示。

国际商务领域(IB)对出口行为与企业绩效的关系进行了大量研究,主要关注出口行为的出口倾向(是否选择出口)和出口强度(出口销售额占总销售额的比例)两个维度。产业组织领域(IO)认为维持企业长期生存与实现短期收益同等重要,但当前针对出口企业生存的研究相对较少(尤其是针对新兴经济体企业的情景)。Besedes and Prusa (2006)关于出口倾向与企业生存的开创性研究指出,企业在出口市场同样面临退出风险,维持生存是企业出口增长的前提。Esteve-Pérez et al.(2008)研究表明出口企业在国外市场持续生存的时间较短。Salomon and Wu (2012)认为出口倾向使企业遭受“外之不利性”(Liability of foreignness)所带来的负面影响。“外之不利性”是企业由于不熟悉国外市场环境而产生的额外成本(如:协调成本、交易成本、劳动力成本和法律成本),其增加了企业的生存风险。Dzhumashev et al.(2011),Namini et al.(2013)均发现出口倾向加大了企业的不确定性,欠缺国际经验的出口企业相对非出口企业面临更高的生存风险。近年来,国内学者也开始逐渐关注出口倾向与企业生存、企业成长的关系,研究主题主要涵盖了出口倾向对企业生产率的影响(张杰等,2009;刘振兴、金祥荣,2011)、出口倾向对企业创新能力的影响(康志勇,2011;赵伟等,2012)、出口倾向对企业生存时间的影响(周世民等,2013;于娇等,2015)。

另一方面,出口强度与企业生存的关系也得到了众多学者的关注。新兴经济体企业(如:中国)相对发达经济体跨国企业进入国际市场时间更晚、国际化经营经验更少、规模更小,因此前者拥有的资源相对也更少。Li (2010)研究表明出口强度较低的初级阶段,新兴经济体企业大多销售低附加值、低技术含量的产品,主要采取价格竞争的策略,难以在国外市场获取竞争优势。国外市场经验、先进技术及卓越品牌的缺乏使企业在出口的初级阶段面临较高的生存风险。国际过程理论(IPM)强调企业进入国外市场是一个渐进式的过程,企业通过学习效应逐渐增加国外市场经验、知识,经验式学习有助于提高企业在国外市场的生存前景(Figueira-de-Lemos et al., 2011)。Xiao et al.(2013)指出商标、声誉及合法性等战略资源也随着企业出口强度的增加而建立,出口强度不断增加的中等阶段可以从以下方面提高企业生存率:(1)市场扩张所增加的销售量和规模经济;(2)识别和开发新的有价值的知识;(3)市场地位的提升;(4)技术的获取和品牌的培育。此外,随着国外市场的拓展,企业也将从低端产品出口商转型为高附加值产品出口商,进而增加企业在出口市场的竞争力(Chung et al., 2008)。然而,过高的出口强度将增加企业在多个市场的管理成本、协调成本,从而使企业面临较高的生存风险。Cieslik et al.(2015)研究表明出口强度的过度增加将竭尽企业冗余资源,不利于企业的生存和成长。

资源基础观(RBV)强调企业在资源方面的异质性,逐渐被国际商务领域借鉴来解释为何不同出口企业在国外市场的表现存在显著差异。Sapienza et al.(2006)认为国外市场的复杂性、不确定性降低了企业预测市场需求、调整企业流程的速度而资源充裕的企业更有能力快速响应环境变化,进而在国外市场生存的更好。部分学者指出冗余资源为出口企业开拓国外商业机会提供了丰富的资源,拥有足够冗余资源的企业更有能力占有国际市场的主动权、更快的进行国际扩张(Sui and Baum, 2014)。部分学者认为企业生存和成长依赖于出口行为和创新的共同作用,出口行为帮助企业获得更多市场、技术和知识,而创新增强了企业开发现有市场和新市场的能力(Golovko and Valentini, 2011)。其他学者强调资源也可以通过政府支持获取,符合政府支持条件的企业将获得资金支持和税收、外汇、海关等方面的优惠。政府补贴“盾牌”有助于企业克服国外市场不确定性和信息不对称性所带来的风险,获得并积极利用母国政府补贴的企业更可能在国外市场增强生存能力(Lu et al., 2014)。

本文综合国际商务领域和资源基础观领域的观点,利用1998-2011年新成立的中国工业企业纵向数据,探究出口行为(出口倾向、出口强度)与企业生存的关系及内部资源(冗余资源和创新资源)、政府补贴的调节效应。文章的主要贡献体现在以下几个方面:(1)本项研究关注企业生存,考察了出口行为的长期动态影响,细致刻画了企业出口的全貌;(2)基于中国企业的情景,本项研究验证了出口强度与企业生存之间存在非线性的“S型”关系,为相关研究提供了新的研究情景和新的见解;(3)本项研究为出口行为与企业生存关系设立了边界条件,强调内部资源和政府补贴是决定出口行为成功与失败的关键条件,丰富了相关研究的主题;(4)纵向追踪数据和Cox比例风险模型的采用,动态测定了出口企业随生命周期持续的演化过程,更加真实的反映了实际情况。

二、 数据来源与样本介绍 (一) 数据来源《中国工业企业数据库》是国家统计局通过调查统计企业层面微观数据而建立起来的数据库,涵盖了全部国有企业及规模以上(主营业务收入在500万元以上)非国有企业的数据。本文选取1998-2011年新成立的中国工业企业为研究对象,为了确保数据的可靠性,借鉴谢千里等(2008)对总样本中存在的异常值进行了基本剔除并去除了新产品产值小于等于0的企业,最终得到37378个有效观测值,其中出口企业为20114家,占总样本的53.8%。此外,研究中所涉及的行业层面和宏观经济层面数据均来自于《中国统计年鉴》。

(二) 样本介绍生命表法和KM生存分析法是事件史建模的两种主要非参数描述方法,能够测定死亡率和追踪群体生存状况。①生命表法追踪观测企业从观测开始时未经历死亡事件到观测期结束的历史,而KM生存分析能够更直观的绘制出企业在生命周期中的生存状况。本项研究主要探究出口倾向、出口强度对企业生存的影响,所以有必要应用上述两种生存描述方法对出口企业、非出口企业及不同出口强度企业的生存状况进行样本描述。

① 事件史建模主要研究事情发生的方式及其相关因素,是运用离散状态、连续时间的随机模型,分析纵向数据的统计分析方法,生存分析是事件史分析方法探讨的核心内容。本项研究应用事件史分析中的非参数分析方法(生命表法和KM生存分析法)对两组或多组企业的生存状况进行对比,采用事件史分析中的半参数分析方法(Cox比例风险模型分析)对出口倾向、出口强度与企业生存的关系及内部资源、政府补贴的调节效应进行检验,利用事件史分析中的参数分析方法(加速失效模型分析)对Cox比例风险模型分析的实证结果进行了稳健性检验。

1. 生命表分析生命表分析方法呈现了从观测期开始至观测期结束企业在各个时间区间的生存状况。本文的有效样本数为37378个,在1998-2011年间共有14个观测区间,观测期结束有75.4%的企业生存下来。按照出口倾向将样本企业分为出口企业和非出口企业,其中出口企业20114家,占总体样本的53.8%,非出口企业17264家,占总体样本的46.2%。非出口企业在观察期的第6年有95.0%的企业存活、观察期结束有92.3%的企业存活,而出口企业在观察期的第6年有76.5%的企业存活、观察期结束有63.8%的企业存活,由此可见出口企业的整体生存状况不如非出口企业。利用样本三分类的划分标准,将出口企业按照出口强度高低划分为低强度出口企业(0<出口强度≤0.3)、中等强度出口企业(0.3<出口强度≤0.7)、高强度出口企业(0.7<出口强度≤1),其中低强度出口企业18688家,占总体样本的92.9%,中等强度出口企业871家,占总体样本的4.3%,高强度出口企业565家,占总体样本的2.8%。通过对比不同强度出口企业的生存时间发现,低强度出口企业在观察期的第6年有76.2%的企业存活,观察期结束有64.0%的企业存活,中等强度出口企业在观察期的第6年有82.7%的企业存活,观察期结束有68.1%的企业存活,高强度出口企业在观察期的第6年有77.2%的企业存活,观察期结束有51.2%的企业存活。总体来看,中等强度出口企业的生存率显著高于低强度出口企业和高强度出口企业。不同类型企业在各个生命周期阶段的生存状况如表 1所示。

| 表 1 出口倾向和出口强度的生命表 |

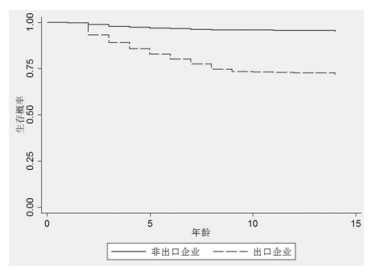

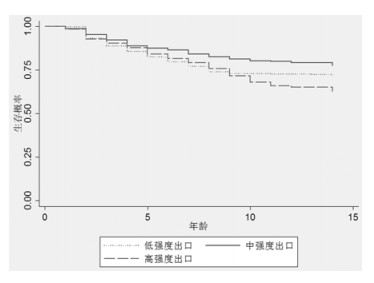

KM生存分析方法能够更加直观反映出不同类型企业生存随生命周期持续的演化过程,图 1和图 2的横坐标表示企业的生存年限,纵坐标表示企业的生存概率。出口企业和非出口企业的KM生存分析图显示,生存年限的各个区间下,非出口企业的生存率均明显高于出口企业。不同出口强度企业的KM生存分析图表明,中等强度出口企业的生存状况在生存年限的各个区间下均优于低强度出口企业和高强度出口企业。低强度出口企业的生存概率在生命周期的早期先是略低于高强度出口企业,而随着生命周期的延续又明显高于后者。综上,出口企业相对非出口企业面临更高的生存风险,低强度出口企业和高强度出口企业相对中等强度出口企业面临更高的生存风险。

|

图 1 出口、非出口企业的KM生存分析 |

|

图 2 不同出口强度企业的KM生存分析 |

为了考察出口行为对企业生存的影响及内部资源、政府补贴的调节效应,本部分将对因变量、自变量、控制变量和调节变量进行定义。本项研究的因变量生存风险指企业在t时点的生存风险率,由生存时间(t)和企业状态两部分组成。生存时间定义为企业在死亡事件发生时的存活年限或观察期结束时的存活年限(右删失),用企业注销时间(或观察期结束时间)-企业注册时间+1来测度。企业状态定义为企业死亡事件发生编码为1,企业仍然生存编码为0。自变量包括出口行为的两个维度:出口倾向(虚拟变量)和出口强度(连续变量)。调节变量涵盖反映企业内部资源富裕程度的冗余资源(财务冗余变量和管理冗余变量)、创新资源变量及反映政府给予企业资源水平的政府补贴变量。为了控制其他影响企业生存的因素,研究中引入企业特征变量(通用型、外资和资金技术密集型)、行业特征变量(行业增长率和行业设立率)及宏观经济特征变量(人均GDP)。①

① 通用型企业定义为主营业务经营多种产品的企业,专业型企业定义为主营业务只经营一种产品的企业;从要素投入的角度,按生产要素的相对集约度或生产要素间的相对比重作为标准将全部样本企业划分为劳动密集型企业和资金技术密集型企业。“劳动密集型企业”定义为在各种生产要素中,劳动要素投入比例相对高的企业,从全部样本企业中将劳动密集型企业筛选或抽取出来,剩余部分归为“资金技术密集型企业”。

| 表 2 变量定义 |

表 3列出了各个变量的描述统计结果,整体来看无论是均值、标准差还是最值都与实际情况无显著差异。观测期内共新成立企业数为37378家,其中出口企业相对非出口企业占总样本数的53.8%、通用型企业相对专业型企业占总样本数的20.8%、外资企业相对内资企业占总样本数的28.9%,资金技术密集型企业相对劳动密集型企业占总体样本数的72.6%。1998-2011年,观测期间共有16.8%的企业退出市场,部分企业在成立的第1年便退出市场,部分企业存续经营14年仍生存。

| 表 3 变量描述性统计 |

半参数模型Cox比例风险模型是企业生存研究的最常用模型之一。采用Cox比例风险模型的合理性体现在:(1)通过对未发生事件的设置,有效解决了数据的右删失问题;(2)生存时间和特定状态的结合,动态测定了企业的生存状况;(3)无需限定模型的分布,具有高度灵活性。本文利用Cox比例风险模型检验出口行为与企业生存的关系及内部资源、政府补贴的调节作用,并使用加速失效时间模型(AFT)进行稳健性检验。公式(1)和公式(2)分别为Cox比例风险模型和加速失效时间模型的一般表达形式:

| $ h\left({{t}_{ij}} \right)={{h}_{0}}\left({{t}_{j}} \right){{e}^{\left[ {{\beta }_{1}}{{x}_{1ij}}+{{\beta }_{2}}{{x}_{2ij}}\cdots \cdots {{\beta }_{p}}{{x}_{pij}} \right]}} $ | (1) |

Cox比例风险模型将连续时间模型的风险取对数后表示成两项之和:一项是基准函数,它表示所有预测变量取值为0时的风险取对数后的值;另一项是协变量的加权线性组合。t为生存时间变量取值,h0(t)代表基准风险率,即当协变量全为0时的风险率。x为协变量,h (t)表示生存时间t下协变量x影响的风险率。

| $ Y=lnT=\beta x+{{y}_{0}}=\sum\limits_{i=1}^{p}{{{\beta }_{i}}xi+{{y}_{0}}} $ | (2) |

参数模型加速失效时间模型是Cox模型最有力的竞争者,并得到了广泛的应用。其中y0=lnT0是随机项,其分布叫基准分布。加速失效时间模型主要包括广义伽马模型(Generalized gamma model)、对数正态模型(Log-nomal model)、对数逻辑斯蒂模型(Log-logistic model)、威布尔模型(Weibull model)等。

四、 实证分析 (一) 出口倾向的回归结果分析表 4中呈现了出口倾向的Cox比例风险模型估计结果及稳健性检验。模型A1是仅加入出口倾向变量的Cox比例风险模型回归结果,模型A2是加入出口倾向变量和控制变量的Cox比例风险模型回归结果。利用加速失效时间模型的四种常用模型重复模型A2的回归进行稳健性检验,通过AIC准则的评判,从中筛选出拟合程度最好的两个模型(广义伽马模型和威布尔模型)。模型A3是广义伽马模型的回归结果,模型A4是威布尔模型的回归结果。

| 表 4 出口倾向的Cox比例风险模型估计及稳健性检验 |

(1) 模型A1和A2的回归结果显示,出口倾向对企业生存风险有显著的正向影响,这表明出口企业相对非出口企业面临更高的生存风险。本文的研究对象为观察期新设立的企业,由此出口企业将同时面临新设立的风险和国际化经营的风险,相对占有资源优势的大型跨国公司和掌握国外市场经验的本土企业处于劣势地位。当前,代工生产模式(OEM)仍是我国众多出口企业参与国际分工的主要方式,难以实现从代工模式向自主品牌模式(OBM)战略转型的困境也增加了出口企业在国外市场中的经营风险。

(2) 模型A2中,企业层面变量(通用型、外资和资金技术密集型)对企业生存风险均有显著的负向影响,则通用型企业相对专业型企业、外资企业相对内资企业、资金技术密集型企业相对劳动密集型企业有更高的生存率,这表明多元化的经营模式、外资的注入和高技术的采用均可以改善企业生存状况;反映行业发展水平的行业增长率变量对企业生存风险有显著的负向影响,良好的行业发展前景增加了企业的生存机会。反映行业竞争程度的行业设立率变量对企业生存风险有显著的正向影响,所以高竞争程度的行业环境不利于企业生存。宏观环境层面变量(人均GDP)对企业生存风险有显著的负向影响,因而良好的宏观经济环境为企业赢得了更多的生存空间。

(3) 模型A3和模型A4的回归结果与Cox比例风险模型的回归结果高度一致,这说明选择Cox比例风险模型具有合理性、回归结果具有稳健性。

(二) 出口强度的回归结果分析表 5为出口强度的Cox比例风险模型回归及稳健性检验,模型B1中加入了出口强度、出口强度的二次方和出口强度的三次方,模型B2中加入了出口强度、出口强度的二次方、出口强度的三次方及控制变量,模型B3和模型B4分别是广义伽马模型和威布尔模型的稳健性检验结果。

| 表 5 出口强度的Cox比例风险模型估计及稳健性检验 |

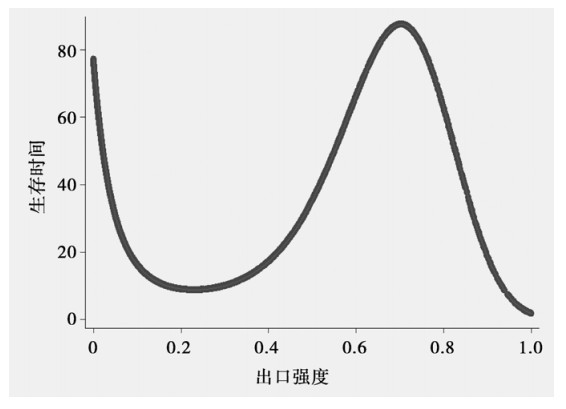

(1) 模型B1和模型B2的结果显示,出口强度的系数为正,二次方的系数为负,三次方的系数为正,则出口强度与企业生存之间存在非线性的“S型”关系,即低出口强度下,企业生存风险随着出口强度的增加而提高,中等出口强度下,企业生存风险随着出口强度的增加而降低,高出口强度下,企业生存风险又随着出口强度的增加而提高。我国出口企业在进入国外市场的初期将遭遇巨大生存挑战,积极克服初期生存困境的企业随着出口强度的增加逐渐实现盈利,但过高的出口强度所带来的高成本又使企业再次陷入生存危机。图 3为Cox比例风险模型估计的拟合图,横坐标表示出口强度,纵坐标为模型拟合出的生存时间。出口强度与企业生存之间呈现出“S型”关系,生存时间的最小值出现在低出口强度和高出口强度的位置而生存时间的最大值出现在中等出口强度的位置。

|

图 3 出口强度与企业生存之间的“S型”关系 |

(2) 模型B3和模型B4的稳健性检验中得到了与Cox比例风险模型回归的一致结论。

(三) 调节效应的回归结果分析表 6中列示了内部资源和政府补贴调节效应的回归结果,模型C1中加入了出口倾向变量、财务冗余变量、两者的交互项及控制变量,模型C2中加入了出口倾向变量、管理冗余变量、两者的交互项及控制变量,模型C3中加入了出口倾向变量、创新资源变量、两者的交互项及控制变量,模型C4中加入了出口倾向变量、政府补贴变量、两者的交互项及控制变量。

| 表 6 调节效应的Cox比例风险模型估计 |

(1) 模型C1的回归结果中,出口倾向正向影响企业生存风险、财务冗余正向影响企业生存风险,两者的交互项系数为负但不显著,则财务冗余并不能有效缓解出口企业的生存风险。模型C2的回归结果中,出口倾向正向影响企业生存风险、管理冗余负向影响企业生存风险,两者的交互项系数显著为负,这表明管理冗余减弱了出口倾向对企业生存的不利影响,即管理冗余多的出口企业生存前景更好。我国出口企业的整体管理水平仍与国外企业存在显著差异,而“走出去”过程增加了企业商业运作的复杂性,这对企业的管理能力提出了更高的要求。丰富的管理资源是确保出口企业生存的关键,市场、品牌和运营的有效管理将提升企业在国外市场的竞争力和影响力。

(2) 模型C3的回归结果中,出口倾向正向影响企业生存风险,创新资源负向影响企业生存风险,而两者的交互项系数显著为负,则创新资源降低了出口倾向对企业生存的负向影响,即拥有更多创新资源的企业能够更好的在国外市场生存下去。随着经济全球化的不断深入,出口竞争也在逐渐加剧。为了提高出口竞争力和升级出口结构,许多国家的政策制定者(包括中国)越来越多的鼓励企业创新,创新所带来的竞争优势增强了企业在国外市场的生存能力。

(3) 模型C4的回归结果中出口倾向正向影响企业生存风险,政府补贴负向影响企业生存风险,两者的交互项系数为负但不显著,这表明政府补贴虽然能够缓解企业面临的生存压力,但并不能有效改善企业在出口市场的生存状况。这一结果可以从三个方面加以解释:首先,政府补贴的分配过程具有较大的复杂性,无论是出于“扶持强者”还是“扶持弱者”的目的都很难确保正确选择了合适的补贴对象,进而降低了有限资源对企业生存的促进作用;其次,出口企业更可能将政府补贴投资于能够快速增加市场份额及企业利润的商业活动,而这不足以保证企业在竞争更加激烈的国际市场中的长期生存;最后,政府补贴通常为货币性补贴,为企业提供财务资金支持,而上文中已验证财务资源并不能显著增加出口企业的生存机会。

五、 结论与启示本文利用1998-2011年新成立的中国工业企业微观数据,应用Cox比例风险模型,实证检验了出口行为与企业生存的关系及内部资源和政府补贴的调节效应。研究结果表明,出口企业相对非出口企业面临更高的生存风险,出口强度对企业生存的影响呈现非线性的“S型”,管理冗余和创新资源有效缓冲了“外之不利性”对出口企业生存的负面影响,而财务冗余和政府补贴对出口企业生存的促进作用不显著。

本项研究的结论为中国企业管理者和政府部门提供了重要启示:(1)关注出口战略为企业带来高收益、为国家带来高经济增长的同时,还应关注出口企业的生存状况。出口企业,尤其是中小出口企业,由于缺乏克服国外市场不确定性的资源、经验和知识,在竞争更加激烈的国际市场中通常遭受高的生存风险。中国企业在进入国外市场前应准确评估新市场的不确定性因素,充分利用自身竞争优势以克服新进入所带来的风险。政府部门在引导企业“走出去”的同时也应持续关注并帮助出口企业在国外市场赢得更多生存空间;(2)企业开展出口的早期阶段通常面临高的经营风险和生存威胁,但中国企业管理者应对此保持足够的耐心和信心。出口的中期阶段,企业在积累国外市场经验、积极发挥学习效应的过程中,逐渐改善企业生存状况并实现出口扩张的收益。然而,出口企业也应警惕过度出口的危险;(3)内部资源是确保企业成功出口、维持出口活力的关键。文化差异、需求差异和市场差异对出口企业提出了更高的要求,管理资源和创新资源相对财务资源更能推动企业快速适应国外市场的多元环境;(4)政府部门应尽量规范补贴分配体系,做到补贴发放信息和流程的透明、公正,更好地发挥政府补贴对出口企业生存的促进作用。此外,补贴政策还应引导出口企业将补贴收入用于更能维持企业在出口市场长久生存的管理和创新活动中,如增加研究开发补贴的发放,这类补贴可以直接推动出口企业主动投资研究开发活动,进而提升企业在国际化经营中的生存力、竞争力和影响力。

| [] | 康志勇 , 2011, "出口贸易与自主创新--基于我国制造业企业的实证研究", 《国际贸易问题》 , 第 2 期 , 第 35–45 页。 |

| [] | 刘振兴、 金祥荣 , 2011, "出口企业更优秀吗--基于生产率视角的考察", 《国际贸易问题》 , 第 5 期 , 第 110–120 页。 |

| [] | 谢千里、 罗斯基、 张轶凡 , 2008, "中国工业生产率的增长与收敛", 《经济学(季刊)》 , 第 3 期 , 第 809–826 页。 |

| [] | 于娇、 逯宇铎、 刘海洋 , 2015, "出口行为与企业生存概率:一个经验研究", 《世界经济》 , 第 4 期 , 第 25–49 页。 |

| [] | 张杰、 李勇、 刘志彪 , 2009, "出口促进中国企业生产率提高吗?--来自中国本土制造业企业的经验证据:1999~2003", 《管理世界》 , 第 12 期 , 第 11–26 页。 |

| [] | 赵伟、 韩媛媛、 赵金亮 , 2012, "异质性、出口与中国企业技术创新", 《经济理论与经济管理》 , 第 4 期 , 第 5–15 页。 |

| [] | 周世民、 孙瑾、 陈勇兵 , 2013, "中国企业出口生存率估计:2000-2005", 《财贸经济》 , 第 2 期 , 第 80–90 页。 |

| [] | Besedes, T. and Prusa, T. , 2006, "Ins, Outs and the Duration of Trade". Canadian Journal of Economics , 39 (1) , 266–95. DOI:10.1111/caje.2006.39.issue-1 |

| [] | Cieslik, J. , Kaciak, E. and Thongpapanl, N. T. , 2015, "Effect of Export Experience and Market Scope Strategy on Export Performance:Evidence from Poland". International Business Review , 24 (5) , 772–780. DOI:10.1016/j.ibusrev.2015.02.003 |

| [] | Chung, C. C. , Lu, J.W. and Beamish, P. W. , 2008, "Multinational Networks during Times of Economic Crisis versusStability". Management International Review , 48 (3) , 279–296. DOI:10.1007/s11575-008-0016-x |

| [] | Dzhumashev, R., V. Mishra and R. Smyth, 2011, "Exporting, R & D Investment and Firm Survival", Monash Economics Working Papers. |

| [] | Esteve-Pérez, S. , Mánez-Castillejo, J.A. and Sanchis-Llopis, J. A. , 2008, "Does a Survival-by-exporting Effect for SMEs Exist?". Empirica , 35 (1) , 81–104. DOI:10.1007/s10663-007-9052-1 |

| [] | Figueira-de-Lemos, F. , Johanson, J. and Vahlne, J. E. , 2011, "Risk Management in the Internationalization Process of the Firm:A Note on the Uppsala Model". Journal of World Business , 46 (2) , 143–153. DOI:10.1016/j.jwb.2010.05.008 |

| [] | Golovko, E. and Valentini, G. , 2011, "Exploring the Complementarity between Innovation and Export for SMEs' Growth". Journal of International Business Studies , 42 (3) , 362–380. DOI:10.1057/jibs.2011.2 |

| [] | Li, P. P. 2010, "Toward a Learning-based View of Internationalization:The Accelerated Trajectories of Cross-border Learning for Latecomers". Journal of International Management , 16 (1) , 43–59. DOI:10.1016/j.intman.2009.05.003 |

| [] | Lu, J. , Liu, X. , Wright, M. and Filatotchev, I. , 2014, "International Experience and FDI Location Choices of Chinese Firms:The Moderating Effects of Home Country Government Support and Host Country Institutions". Journal of International Business Studies , 45 (4) , 428–449. DOI:10.1057/jibs.2013.68 |

| [] | Namini, J. E. , Facchini, G. and López, R. A. , 2013, "Export Growth and Firm Survival". Economics Letters , 120 (3) , 481–486. DOI:10.1016/j.econlet.2013.05.025 |

| [] | Salomon, R. and Wu, Z. , 2012, "Institutional Distance and Local Isomorphism Strategy". Journal of International Business Studies , 43 (4) , 343–367. DOI:10.1057/jibs.2012.3 |

| [] | Sapienza, H. J. , Autio, E. , George, G. and Zahra, S. A. , 2006, "A Capabilities Perspective on the Effects of Early Internationalization on Firm Survival and Growth". Academy of Management Review , 31 (4) , 914–933. DOI:10.5465/AMR.2006.22527465 |

| [] | Sui, S. and Baum, M. , 2014, "Internationalization Strategy, Firm Resources and the Survival of SMEs in the Export Market". Journal of International Business Studies , 45 (7) , 821–841. DOI:10.1057/jibs.2014.11 |

| [] | Xiao, S. S. , Jeong, I. , Moon, J. J. , Chung, C. C. and Chung, J. , 2013, "Internationalization and Performance of Firms in China:Moderating Effects of Governance Structure and the Degree of Centralized Control". Journal of International Management , 19 (2) , 118–137. DOI:10.1016/j.intman.2012.12.003 |