近年来,“高送转”概念年年都会成为市场上炙手可热的炒作对象,我国A股上市公司的高送转水平也随着该概念的逐年升温而水涨船高。以历年的最高送转水平为例,该水平从2010年每10股送转合计5股逐渐上升到2015年的每10股送转合计20股。虽然高送转并没有给投资者直接带来与上市公司经营业绩有关的现金流分配,但每年却受到上市公司、投资者以及广大散户的追捧,开始成为我国A股市场在股利分配政策方面的一种特色。

理论上来说,高送转只是对上市公司内部的权益账面结构的调整,该行为并没有产生实际的现金流入或流出,对上市公司的市值并没有影响,反而会在送股之后因公司股本规模的扩大而稀释以每股收益为代表的财务指标。但现有的实证研究都表明,A股市场存在着对高送转股的强烈偏好。上市公司的高送转行为会在短期内吸引大量市场资金,最终导致高送转股在短期存在着较为显著的超额回报。但高送转股在短期炒作之后,往往也会在除权除息日之后,股票价格急剧下跌,导致不少散户被套牢在股价高位。

虽然我国证券市场近年来在监管层的治理下进一步规范,但针对上市公司披露以及内幕交易等诸多方面的制度建设并没有完全完善,从而在抑制“高送转”概念投机氛围中起的作用不大。一部分上市公司会主动配合市场的炒作资本,利用“高送转”概念来推高公司股价。因此,有必要通过研究A股市场中上市公司进行高送转行为所引发公司股票的市场表现以及产生这种行为的具体成因,来阐述上市公司的高送转对市场的影响,以及解释A股上市公司为何采取高送转行为。最终,不仅可以丰富我国国内的相关研究,还可以为中小投资者、A股上市公司以及市场监管层在高送转中应采取何种行为提供一定的参考。

本文利用2010年至2015年中国A股市场的上市公司送转数据,从A股市场是否对高送转股票具有收益异动出发,利用事件研究法去验证A股市场存在着对高送转股票的偏好。正是由于这种偏好的存在,值得本文去深度挖掘该偏好下的A股上市公司的高送转动机。随后,本文从高送转现象的送转动机出发,针对我国A股市场提出相关理论假设,通过建立mlogit计量模型来对各个研究假设进行验证,并结合我国A股市场实际对上市公司的高送转行为的现实成因进行了相关分析。

本文可能存在的贡献在于:第一,与以往研究仅仅一笔带过地对我国A股市场对高送转股票存在着偏好进行描述相比,本文利用事件研究法对我国A股市场存在着对高送转股票的偏好进行了实证分析。第二,与以往研究仅仅验证单个高送转成因理论在A股市场中的适用性相比,本文将可能用于解释我国A股市场中的高送转行为的多种不同成因理论组合在一起,同时放入一个计量模型中来验证这些理论在解释我国A股市场中的高送转行为的成因时的可靠性。

二、 国内外文献回顾 (一) 国外文献回顾高送转,从本质上而言,实际上是上市公司根据其现有的财务能力对其股票持有者发放股票股利,在最终的结果上表现为对股票进行了拆分,原先的一股在送转后变为了更多股。国外对送转的研究多从以上分析结果出发,现有的国外对股票股利政策以及拆分行为的成因的解释理论主要包括三种,它们分别为:信号传递理论、最优价格假说以及市场迎合假说。

基于信号传递理论,由于投资者和上市公司存在着信息不对称现象,因此,股票股利成为了上市公司向市场传递公司运营状况良好信号的有效渠道(Linter,1956)。Asquith et al.(1983)和Kalay et al.(2010)的实证研究表明,当市场存在信息不对称时,信号传递理论在解释公司发放股票股利方面是有效的,上市公司在证券市场上发放股票股利等同于告诉投资者公司业绩良好,未来仍将持续良好运转。

基于最优价格假说,大多数投资者偏好低价股,而厌恶高价股。投资者的畏高心理导致高价股在市场上的流动性不强,因而Lakonishok et al.(1987)首先提出上市公司会发放股票股利以降低公司股票平均价格,进而增强股票在市场上的流动性。相应的实证研究也表明,在公司发放股票股利的当年,相比较未发放股票股利的上市公司而言,发放股票股利的上市公司的股东总数有较大增长,其股票在市场上的交易量进一步增加,公司股票的市场流动性得到进一步增强(Maureen et al., 1990)。

基于市场迎合假说,当市场上公司管理层表现出行为理性,而投资者表现出行为非理性时,管理层会迎合投资者的股利类型偏好而进行股利发放。因此,若投资者偏好现金股利,那么管理层就会发放现金股利;若投资者偏好股票股利,那么管理层就会发放股票股利(Baker et al., 2004a、2004b)。现有的实证研究表明,在多个国家的股票市场中,都存在着管理层对投资者股利偏好的专门迎合(Neves et al., 2010)。

(二) 国内文献回顾国内研究方面,各学者认为我国的高送转行为本质上与股票拆分没有区别,因而分别对以上西方经典股利政策以及股票拆分理论在解释国内A股市场的高送转行为的实用性进行了检验。何涛等(2003)通过实证研究,指出信号传递理论和最优价格假说在解释我国A股市场中的高送转现象的具体成因方面的有效程度不足。但熊义明(2008)的实证研究结果却恰恰相反,指出我国A股上市公司存在着进行高送转,从而增强公司股票流动性的动机,因而最优价格假说能解释A股上市公司的高送转行为的具体动机。黄娟娟和沈艺峰(2007)则通过实证研究,证明了市场迎合假说也能解释我国A股市场上的一部分高送转行为。龚慧云(2010)的研究,则进一步证实了市场迎合假说在解释我国A股上市公司高送转行为的有效性。

综合以上已有的各类对高送转现象的研究来看,其大多数都只是分门别类地对某一理论单独进行验证,并且在具体的研究过程中使用的模型指标较为陈旧。本文的创新点,主要在于采取最新的A股市场数据以及各类指标,首先通过事件研究法,验证高送转股是否会因市场炒作而在短期内存在着超额收益。随后,再将信号传递理论、最优价格假说以及市场迎合假说这三种解释高送转成因的理论同时放入同一模型中,通过mlogit回归来筛选出哪一种理论更适合用来解释我国A股上市公司为何热衷于进行高送转,并根据我国A股市场的特点来进行相应的阐述。

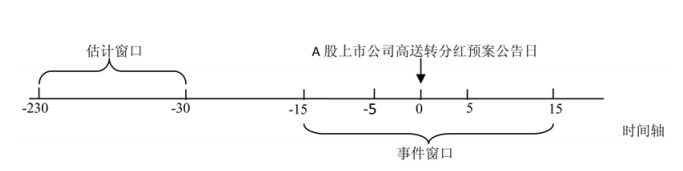

三、 事件研究法下的高送转股票市场表现根据本文的研究需要,首先,事件研究需要定义可能引发股票收益率波动的事件和事件窗口。事件窗口是一个时间段,在该时间段内,需验证该时间段内的超额收益率是否由之前定义的事件所引起。正如图 1所示,本文定义事件为A股上市公司发布高送转分红预案公告。本文将需要考察的时点设定为A股上市公司发布高送转分红预案公告的时点作为事件研究考察的起点0,然后将需要通过T检验验证的总体事件窗口设定为0点前后各15天,然后再根据研究需要将整个时间窗口分为4个小的事件窗口,分别为:[-15,-5]、[-5,0]、[0,5]和[5,15]。其次,定义估计股票正常收益的估计窗口。主要以上市公司发布分红预案公告日的前31天为起点,向后倒推200天作为估计窗口,即[-230,-30)作为估计股票正常收益率所需要的各类指标的估计窗口。然后,根据估计窗口的估计,来计算对应的事件窗口内的高送转股平均累计超额收益以及累计超额收益,并通过线性回归验证市场整体的超额回报率是否显著不为0。

|

图 1 我国A股市场高送转现象事件研究时间轴 |

经过以上对事件窗口和估计窗口的设置,基于Stata10.0统计软件的运算,最终得出表 1和表 2列出的相关实证结果。首先,正如表 1中对我国A股市场的平均累计超额收益率计算结果所示,在大多数高送转发生的年份,从第-15天开始,一直到第0天,在[-15,-5]和[-5,0]这两个事件窗口内的累计超额收益率,大多超过了从第0天到第15天,在[0,5]和[5,15]这两个事件窗口内的累计超额回报率。这也就是说,从我国上市公司发布高送转分红预案公告之日来看,在上市公司发布公告之前,市场开始出现明显异动。出现这种现象的原因可能在于,专业的投资者开始猜测哪些股票可能进行高送转,并在高送转分红预案公告日之前提前投资于这类股票,进而导致这类股票在公告日之前,其累计超额收益率开始随着公告日的临近而逐渐增加。在上市公司发布完高送转分红预案公告之后,市场上各类投资者对该股票的高送转预期开始落地,因而,对这些股票的投资热度也会减弱。由此可见,虽然高送转只是对公司内部权益结构的动态调整,并没有给投资者带来直接的实际现金收益,但从表 1的结果来看,我国A股市场存在着投资者对高送转股的偏好,因而大资金往往会在上市公司发布高送转分红预案公告的短期内会对高送转股进行炒作,使之在短期产生超额收益率。

| 表 1 我国A股市场平均累计超额收益率一览表 |

| 表 2 我国A股市场累计超额收益率T值表 |

为验证以上推测,本文利用T检验检验了市场中所有高送转股的整体累计回报率是否在统计上显著不为0。最终表 2的检验结果表明,首先,在[-15,-5]事件窗口内,除了2014年,市场上的高送转股的整体累计超额收益通过了显著性检验;在[-5,0]事件窗口内,所有年份的高送转股整体累计超额收益率也都通过了显著性检验。这说明了在事件窗口[-15,-5]内,市场对具有潜在“高送转”可能的股票存在着偏好。另外,在这个事件窗口内的T值不仅数值较大且为正,证明了该时间段内高送转股的累超额计收益率与上市公司的高送转分红预案公告具有一定的关系,而且该收益率还显著为正。其次,在事件窗口[0,5]内,除了2011年之外,所有年份的累计超额收益率都通过了显著性检验并且为正,证明了上市公司在该时间段内发布了高送转分红预案公告后,引发了市场热情,进一步推动公司股票价格上涨,短期累计超额收益率显著为正。

由以上分析可见,无论上市公司高送转是为了传递公司经营业绩良好的信号,还是为了特意迎合市场需求,抑或为了增加市场对股票的关注,上市公司的高送转行为在短期内都会引起市场的关注,不仅在短期提升了股价,还引发了市场上各类投资者对其的买卖行为,从而增加了公司股票的流动性。因此,上市公司有足够的激励去实施高送转,但推动这激励的深层原因为何?值得本文进行进一步探究。

四、 研究假设与变量设置 (一) 研究假设根据信号传递理论,由于市场存在着信息不对称,为了更好地向市场传递公司最近经营业绩较好的信号,股利政策成为上市公司向市场传递该类信号的最优手段。考虑到我国A股市场中,上市公司和各类投资者之间目前还存在着互相之间的交流不充分,即双方存在着信息不对称的现状。因此上市公司选择进行高送转,可能是其向A股市场中的各类投资者传递公司当前经营业绩良好,未来仍将持续进行理性经营和优选各类投资的信号传递手段。那么,可提出如下假设1。

假设1:A股上市公司进行高送转的动机在于向市场传递公司运转良好的信号。

根据最优价格假说,公司的股价过高,会抬高投资者在股票市场上买进同等数量价格股票的成本。因此,一些资金不太宽裕的投资者就会放弃购买公司股票,导致公司股票在市场上交易冷清,不具有流动性,最终可能致使公司股票在市场上丧失人气。因此,公司可以进行股票送转来降低公司的股票价格,从而吸引更多的投资者,增加公司股票在市场上的人气。鉴于我国A股市场上参与高送转的公司的股票价格大体上呈现出逐年上升走势,并且按每10股送转合计15以上进行高比例送转的上市公司越来越多。将这些高比例送转的上市公司与相对低水平的每10股送转合计5股到10股之间的A股上市公司进行对比而言,前者对股价的折价效应更为明显。因此,本文提出如下假设2a和假设2b。

假设2a:我国A股上市公司存在着进行高送转以降低股价水平的动机。

假设2b:我国A股上市公司的股价水平越高,越有可能进行更高水平的高送转。

根据市场迎合假说,上市公司会根据投资者对股利的偏好,决定采取哪一类股利政策。若市场偏好现金股利,那么上市公司就会尽可能根据本公司当年的经营业绩,发放现金股利;若市场偏好股票股利,那么上市公司就会尽可能根据本公司当年的经营业绩,发放股票股利。实际上,当前我国A股市场上不少私募、资金实力强的个人投资者以及大股东会联合起来向公司管理层提出高送转分红要求。因此,本文提出如下假设3a和3b。

假设3a:我国A股上市公司存在着进行高送转以迎合大股东需求的动机。

假设3b:大股东所占的比例越高,要求A股上市公司进行高送转分红的压力越大,上市公司越有可能进行高比例送转。

(二) 变量设置表 3给出了本文模型将要使用的各类变量名称,以及具体的定义,各变量的详细内涵如下所示:

| 表 3 模型变量一览表 |

第一,设置高送转行为变量highsz作为模型的被解释变量,然后将上市公司的高送转行为按上市公司送转的比例水平分为高水平、中等水平、低水平三组。当上市公司每10股送转股数合计大于等于5股,并且小于10股时,定义该低水平高送转组的解释变量高送转行为变量highsz=1;当上市公司每10股送转股数合计大于等于10股,并且小于15股时,定义该中等水平高送转组的高送转变量highsz=2;当上市公司每10股送转股数合计大于等于15股时,定义该高水平高送转组的高送转行为变量highsz=3。此外,定义股票送转水平小于5股,乃至不进行高送转行为的上市公司的高送转行为变量highsz=0。这一组,将是所有进行高水平、中等水平、低水平高送转股票样本组的统计对照组。

第二,对于验证假设1需要用到的解释变量,根据我国A股市场的实际,基于信号传递理论,A股上市公司进行高送转是因为希望向整个市场传递公司业绩良好,并将继续进行投资的信号。因此,基于熊义明等(2012)的研究成果,本文选取了托宾Q值作为验证信号传递理论的被解释变量,该数值的变量符号为tobinq。本文预期托宾Q值项的回归系数为正,即公司业绩越好,进行再投资的可能性越强,越有可能进行高送转。

第三,对于验证假设2a和假设2b需要用到的解释变量,本文基于我国A股市场的实际和现有的研究,首先,主要选取公司股价与当年该股票所归属市场的所有股票的平均价格之间的差值作为自变量(卢玉梅,2014)。其次,在计算过程中,归属于创业板的股票,其差值取当年该股票与创业板市场上所有股票平均价格之间的差值。归属于主板或者中小企业板的股票,则亦如以上方法类推。最后,定义该被解释变量符号为difstck。本文预期该变量的回归系数符号为正,即A股上市公司的股价偏离市场均值的程度越大,上市公司越有可能进行高送转。

第四,对于验证假设3a和假设3b所需要使用的解释变量,基于徐慧玲和吕硕夫(2012)的股权结构分层视角,由于能够对A股上市公司管理层提出高送转分红请求的大股东需要持有较大比例的股份。因此,主要选取各上市公司的前十名流通股股东的累计持股比例作为大股东对管理层进行高送转相关行为施加影响力的替代变量。在本文中,定义该变量符号为shareholder10,本文预期该变量回归系数符号为正,即大股东的持股比例越高,A股上市公司越有可能进行高送转。

第五,针对模型中的控制变量,本文主要基于SP Ferris et al.(2008)的实证研究。首先,设置每股收益年增速变量epsrate,因为该变量反应了持股者可能获得的公司现金分红,公司的现金分红会使用到公司的一部分盈余,从而影响公司的送转水平;其次,设置经营现金流和负债之比变量cfrate。因为公司进行高送转可能会影响到公司下一年的经营现金流,从而影响公司在下一年创造良好的经营业绩,进而影响公司下一年的是否进行高送转;最后,设置公司营运能力指标ability,因为公司创造利润的能力越强,越有可能进行高送转。

第六,针对模型中的虚拟变量,根据现有的研究文献(李心丹,2014)。首先,针对不同的年份,分别设置对应年份的虚拟变量。其次,设置股票是是否是次新股的虚拟变量new。近年来,我国A股市场刚上市的股票,往往会在上市的年度进行送转,纠其原因,主要在于近年来参与首次公开发行的股票往往是中小企业板股或者创业板股,它们股本规模小,市值适中,具有着强烈的扩充股本的愿望,并且高送转能显著降低其股价水平从而增加其股票流动性。最后,定义虚拟变量previous为A股上市公司上一年度是否进行高送转。因为,A股上市公司在某年的高送转行为,会影响到下一年该股是否进行高送转。因为,假若公司不进行高送转,会给市场造成上市公司经营业绩较差而没有能力进行高送转的不好印象。

五、 mlogit模型设置和实证结果分析 (一) mlogit模型设置根据前文的变量定义,代表高送转行为的被解释变量的数值一共有4个,正如下表 4所示。

| 表 4 highsz变量取值一览表 |

对于我国A股市场的高送转行为而言,由于表 4中highsz所代表的被解释变量高送转行为的数学结果是多元离散的,即被解释变量可能含有的各个结果相互之间是互斥的,并且是不连续的。这种类型的被解释变量因为不符合经典线性回归的假设条件,因而不能使用常规的线性回归模型来进行实证分析。基于本文的研究目标以及现有的计量方法,本文主要采用多值选择模型来对离散被解释变量进行实证分析的。综上所述,本文结合前文部分根据已有的文献研究所设置的各类参数变量,对我国A股市场的高送转成因研究的具体mlogit模型设置如下所示:

| $ \begin{align} & \log it(highs{{z}_{k/0}})=\ln (\frac{highs{{z}_{k}}/x}{hkghs{{z}_{0}}/x})=\varepsilon +{{\beta }_{1}}tobinq+{{\beta }_{2}}difstck+{{\beta }_{3}}shareholder10 \\ & +{{\beta }_{4}}esprate+{{\beta }_{5}}cfrate+{{\beta }_{6}}ability+{{\beta }_{7}}year+{{\beta }_{8}}new+{{\beta }_{9}}previous \end{align} $ | (1) |

其中,k=1, 2, 3;x代指从tobinq到previous为止的变量。

(二) 样本选择以及数据来源本文模型所使用数据来源于Wind、CSMAR以及Resset数据库,一共包含了从2010年到2015年总计6年的沪深上市公司数据。本文主要剔除了历年中被ST、PT的上市公司,以及一些数据明显异常或者关键数据缺失的上市公司,最终一共得到了8088个股票样本数据。

(三) 描述性统计从表 5可以看出,我国A股上市公司股价偏离市场均值的幅度较大,从最小的-19.08到最大的192.90,中位值为7.096。我国A股上市公司的托宾Q值,也随着上市公司特质的不同,表现出极大的差异。前十大股东的持股比例,围绕着均值和中位数较为一致。营运能力和经营现金流和负债之比方面,则数值有正有负,波动范围较大,与上市公司具体的经营能力有关。

| 表 5 主要变量描述性统计 |

为了更好的检验本文假设的真伪性,也为了更好的衡量模型以及各核心解释变量的解释能力,在进行mlogit回归时,本文将按顺序先后逐次加入tobinq、difstck和shareholder10这三个核心解释变量,以依次验证本文提出的基于信号传递理论的假设1,基于最优价格假说的假设2a和假设2b,以及基于市场迎合假说的假设3a和假设3b。此外,为了更好的验证本文提出的各类假设以及模型的有效性,本文设置非高送转A股上市公司样本作为mlogit回归的对照组。

针对基于信号传递理论的假设1,首先向模型中加入第一个核心解释变量tobinq,暂时不向模型中变量difstck和变量shareholder10,本次添加变量后的回归一的最终结果如表 6所示。

| 表 6 回归一结果一览表 |

从表 6的回归结果可以看出,对于低、中、高不同水平的高送转样本组,tobinq项的回归系数都通过了显著性检验并且符号为正。这就经济意义上就意味着,无论是何种水平的高送转,我国A股上市公司存在着进行高送转以向市场传递公司经营良好,将继续在市场上进行理性投资的信号。因此,假设1成立。此外,由于回归的对照组为包含不进行送转,或者送转股合计少于5股的非高送转上市公司样本。相比于对照组而言,中等水平的高送转样本组和高水平送转样本组的tobinq项回归系数更大,可见进行中等水平送转和高水平送转的A股上市公司通过高送转来进行信号传递的愿望,相比较于低水平送转样本组而言,表现得更为强烈一些。出现这种现象的原因,可能是由于进行中等水平送转和高水平送转的上市公司相对于低水平送转的公司来说,相应的支撑其进行高送转行为的财务能力更强,因而更倾向于通过进行高送转行为以更好地向市场传递公司经营良好,将继续在经营领域进行理性投资的信号。

为了验证回归一的结果,也为了进一步提高模型的解释程度,验证基于最优价格假说的假设2a和假设2b。在已经加入核心变量tobinq的基础上,本文继续向模型中加入第二个核心解释变量difstck,暂时不向模型中变量difstck和变量shareholder10,本次回归二的结果如表 7所示:

| 表 7 回归二结果一览表 |

从表 7的回归结果可以看出,首先,假设一对于低水平高送转组和中等水平高送转组依然成立,但对于高水平组不再成立。由此可见,假设1对高水平高送转组的高送转成因的解释不再有效,但对低水平高送转组和中等水平高送转组的高送转成因的解释能力又一次被证明是有效的。其次,对于difstck项,三个样本组的系数都通过了显著性检验,并且符号为正。在经济意义上,这就意味着公司的股价偏离市场均值越高,上市公司越有可能进行高送转以降低公司股价,提高公司股票在市场上的流动性。由此可见,假设2a成立。

定义股价偏离度为样本组各上市公司的股价与该样本组股价均值的差值的绝对值的平均值,那么可得出表 8中所示的数据。从表 8可以看出,低水平高送转样本的股价平均偏离程度最低,中等水平高送转样本的股价平均偏离程度次之,高水平高送转样本的股价平均偏离程度最高。对比表 7的回归结果,相对于参照组,中等水平高送转组和高水平高送转组的回归系数都高于低水平组,可见股价偏离程度越高,上市公司越有倾向进行高比例的高送转。除此之外,中等水平高送转组的回归系数低于高水平送转组,对应的,其送转水平也低于高送转组。由此可见,我国A股上市公司的股价越高,越有倾向进行高送转,假设2b是完全成立的。

| 表 8 不同高送转水平对应的股价偏离程度 |

为了进一步验证回归二的结果有效性以及进一步提高模型的解释能力,在已经加入核心变量tobinq和difstck的基础上,本文在模型中接着加入核心解释变量shareholder10,以验证基于市场迎合假说的假设3a和假设3b,本次回归三的结果为表 9所示:

| 表 9 回归三结果一览表 |

从表 9的回归结果可知,首先,低送转水平高送转样本组和中等水平样本组tobinq的回归系数通过了显著性检验,意味着假设1对这两个样本小组成立。而高水平高送转组的该项回归系数没有通过显著性检验,进一步证明了假设1对该样本组不成立。其次,difstck项的回归系数在三个样本组中都通过了显著性检验,并且符号为正,进一步证明了我国A股市场存在着进行高送转以降低股价,从而便于市场上的各类投资者对其进行买卖,增强公司股票的流动性的动机。

从表 9中shareholder10项的回归结果来看,三个样本组都通过了显著性检验,可见我国A股上市公司的确存在着进行高送转以迎合股东对高送转的需求的动机。因此,假设3a成立。此外,从表 9中的回归结果可以看出,低水平高送转组的回归系数值小于中等水平高送转组,这可能是由于进行低水平高送转的上市公司本来进行高送转的财务能力就比较弱,该类公司是在股东施压的情况下不情愿的进行高送转,因而选择了低水平。最后,高水平高送转样本的回归系数高于中等水平高送转样本组,考虑到我国A股上市公司中进行高水平高送转的上市公司一般经营业绩较好,因而,出现这种现象可能是因为这些公司更容易在股东的施压下进行高于市场水准的高水平高送转,并且这些上市公司有相应的财务能力来支撑其进行这样的高水平送转。因而,假设3b成立。

(五) 稳健性检验为了检验本文模型的稳健性,本文主要采用了更换计量方法的方式,来验证本文设置的mlogit模型得出的三次回归结果的有效性,主要是通过采用mprobit回归方法来对论文中设置的模型(1)的三次回归的最终结果进行稳健性检验,最终稳健性检验的结果如下所示:

表 10回归一的稳健性检验结果中的tobinq项系数符号在低水平高送转组、中等水平高送转组和高水平高送转组均通过了显著性检验并且系数符号显著为正,证明了A股上市公司具有进行高送转以向市场传递公司经营良好的信号的倾向,因而假设1的有效性得到了验证,回归一的分析结论是稳健的。

| 表 10 回归一的稳健性检验结果一览表 |

表 11回归二的稳健性检验结果中的tobinq项和difstck项系数在不同样本组中的符号均为正,但仅有高水平高送转组未通过显著性检验,这就意味着假设1在对高水平高送转组的送转成因的解释方面的有效性不足,但在对低水平高送转组和中等水平高送转组的高送转行为的具体成因进行解释时是有效的。除此之外,difstck项在三个不同水平的高送转样本组中都通过了显著性检验,且符号为正,证明了A股上市公司存在着进行高送转以降低公司股价,从而增加公司股票流动性的偏好,从而验证了假设2a的合理性。并且,difstck项的系数值在不同水平的高送转组中依次递增,意味着A股上市公司的股价偏离程度越高,越有动力去实施高送转,从而证明了假设2b的合理性。因而,回归二的分析结论是稳健的。

| 表 11 回归二的稳健性检验结果一览表 |

表 12回归三的稳健性回归结果中的中低水平高送转组和中等水平高送转组的tobinq项通过了显著性检验,而高水平高送转组的tobinq项未通过显著性检验,证明了假设1在解释高水平高送转组的成因方面有效程度不足,但在解释低水平高送转组和中等水平高送转组的送转成因方面是有效的。difstck项在三个不同水平的高送转样本组中都通过了显著性检验且依次递增,证明了假设2a和假设2b的合理性。shareholder10项的系数符号为正且在低水平高送转组、中等水平高送转组和高水平高送转组三个送转组中的大小顺序依次递增,证明了假设3a和假设3b的合理性,与回归三的分析结果一致。

| 表 12 回归三的稳健性检验结果一览表 |

本文通过对2010年到2015年间共计6年的A股上市公司的高送转股票样本进行实证分析,首先,发现了我国A股的高送转股在高送转分红预案公告日的短期内,存在着超额累计收益现象,反应了市场投资者在短期内存在着对高送转股票的强烈偏好。其次,发现了参与了低水平高送转或者高水平高送转的A股上市公司存在着通过高送转来传递公司业绩良好的信号的动机。另外,发现了公司股价偏离市场均值水平越高,越有激励去实施高送转以降低公司股价,以增加流动性。最后,发现了我国A股上市公司存在着进行高送转以迎合大股东需求的动机。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:

第一,对于上市公司而言,首先,应理性对待高送转股利分配行为,不得利用这一行为恶意炒作公司股价,违反证券法律。其次,应密切关注公司的信息保密措施,防止公司内部人员利用提前获知的公司高送转信息进行内幕炒作。最后,努力完善公司治理结构,使得高送转行为决策更具有合理性。主要是通过建立更好的董事会和股东大会机制,使得上市公司能不屈从于市场压力而被迫进行高送转,而能够根据自身的财务实际以及长远发展目标来进行高送转。

第二,对于投资者来说,首先,应加强对公司股利政策的了解,不要盲目对“高送转”概念股追涨杀跌。而应在了解具有“高送转”概念的上市公司股利政策的基础上,结合公司的基本面,细致分析后,投资于具有强烈财务支撑的高送转股。其次,应树立长期价值投资理念,因为已有的研究表明,投资者的投机心理使得其在短期反复操作,最终不仅一无所得,而且还付出了大量的交易佣金和印花税。投资者应努力培育自身的价值投资思维,挖掘质地良好的公司,坚定持有。这样不仅能够避免短期的频繁购买所导致的金额颇菲的印花税和交易佣金,还能在长期有着一个较为合理的收益回报。

第三,对于监管者来说,首先,应加强对投资者的证券市场教育。当前,我国主要投资者以广大散户为主,这些散户仅对证券市场一知半解,就投身于股票市场,妄图从中获取超额回报,因而对“高送转”股有着强烈的投机倾向。有鉴于此,应加强对散户的风险教育,提高其对公司股利政策的正确认知,不盲目参与各类高送转的盲目炒作,引导其树立长期价值投资理念。其次,应正确制定对相关股利政策的监管措施,对上市公司利用高送转进行恶意炒作的行为,予以严厉打击,绝不姑息。通过督促上市公司建立完善的治理机制,使得上市公司的股利分配政策成为投资者和公司共享公司发展成果的有效手段。

| [] | 何涛、 陈小悦 , 2003, "中国上市公司送股、转股行为初探", 《金融研究》 , 第 9 期 , 第 44–56 页。 |

| [] | 熊义明、 陈欣、 陈普、 许红伟 , 2012, "中国上市公司送转行为动因研究--基于高送转样本的检验", 《经济与管理研究》 , 第 5 期 , 第 81–88 页。 |

| [] | 黄娟娟、 沈艺峰 , 2007, "上市公司的股利政策究竟迎合了谁的需要", 《会计研究》 , 第 8 期 , 第 36–43 页。 |

| [] | 龚慧云 , 2010, "基于股利迎合理论的我国上市公司送转股行为研究", 《上海金融》 , 第 11 期 , 第 67–72 页。 |

| [] | 卢玉梅 , 2014, "我国上市公司高送转行为动机实证研究", 《南京大学硕士论文》 。 |

| [] | 徐慧玲、 吕硕夫 , 2012, "中国上市公司高送转股利政策分析--基于股权结构的视角", 《经济问题》 , 第 11 期 , 第 84–88 页。 |

| [] | 李心丹、 俞红海、 陆蓉、 徐龙炳 , 2014, "中国股票市场高送转现象研究", 《管理世界》 , 第 11 期 , 第 133–145 页。 |

| [] | JLinter, 1956, "Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes". American Economic Review, Vol. , 46 , 97–113. |

| [] | Kalay, A. and Kronlund, M. , 2010, "The Market Reaction to Stock Split Announcements:Tests of Information, Liquidity and Catering Hypotheses". Working Paper. . |

| [] | Asquith, P and DW, Mullins , 1983, "The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth". Journal of Business , 56 (1) , 77–96. DOI:10.1086/jb.1983.56.issue-1 |

| [] | Lakonishok, J and Lev, B , 1987, "Stock Dividends:Why, Who and When". The Journal of Finance , 42 (4) , 913–932. DOI:10.1111/j.1540-6261.1987.tb03919.x |

| [] | Maureen, M and Ajay, D , 1990, "Stock Dividends, Stock Splits, and Signaling". Journal of Finance , 45 (3) , 857–879. DOI:10.1111/j.1540-6261.1990.tb05109.x |

| [] | Baker, M. and Wurgler, J. , 2004a, "A Catering Theory of Dividends". Journal of Finance , 59 (3) , 1125–1165. DOI:10.1111/j.1540-6261.2004.00658.x |

| [] | Baker, M. and Wurgler, J. , 2004b, "Appearing and Disappearing Dividends:The Link to Catering Incentives". Journal of Financial Economics , 73 (2) , 271–288. DOI:10.1016/j.jfineco.2003.08.001 |

| [] | ED Neves, JPindado García, CDL Torre. Dividends, 2011, "New Evidence on the Catering Theory", Working Paper. |

| [] | Ferris, SP , NJayaraman, and Sabherwal, S , 2008, "Catering effects in corporate dividend policy:The international evidence". Journal of Banking & Finance , 33 (9) , 1730–1738. |