中国是推行产业政策较多的国家之一,其以各种理由、各种形式存在于诸多领域(江小涓,1993)。进入21世纪以来,无论是缓解金融危机、刺激经济增长,还是抑制产能过剩、调整产业结构,产业政策作为政府参与经济发展的重要手段,作用愈加凸显。与此同时,关于其实施效果的争议却从未间断(顾昕、张建君,2014;OCED,2013)。一些学者认为,产业政策可以弥补市场缺陷,实现资源配置的帕累托改进,从而促进产业结构优化升级(宋凌云、王贤彬,2013;林毅夫,2014);另有一些学者则认为,产业政策未能提高产业的生产效率,亦未增进目标部门的规模收益及其资本积累,部分受产业政策扶持的行业甚至出现投资效率低下、产能过剩等负面效应(江飞涛、李晓萍,2010;舒锐,2013;黎文靖、李耀淘,2014)。那么,产业政策究竟能否弥补市场缺陷,促进产业结构优化升级,抑或根本难以发挥作用,甚至沦为投资效率低下、产能过剩等问题的重要推手?

随着第十二个“五年规划”开始强调“转变经济发展方式”,并指出“依靠科技创新推动产业升级。面向国内国际两个市场,发挥科技创新对产业结构优化升级的驱动作用,加快国家创新体系建设,强化企业在技术创新中的主体地位,引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集”,企业创新成为识别产业政策之于产业结构优化升级的效果及其内在机制的绝佳视角(黎文靖、郑曼妮,2016)。更为重要的是,在当前企业生产成本逐步上升、投资收益日趋下降、出口增长越发乏力的背景下,技术创新对于企业发展的支撑作用日益凸显(黄群慧、李晓华,2015)。此外,尽管近年来中国企业的创新投入持续大幅增加,技术水平却仍然比较落后,多数企业只能锁定在低技术、低附加值领域,创新成效并不明显(余泳泽,2011;肖文、林高榜,2014)。可见,中国企业不仅需要注重创新的总量投入,更应注重其创新效率,因此,对于企业创新效率的研究将十分有助于我们更加清晰地理解技术创新活动自身的投入和产出过程,以及该过程所存在的外部约束和优化方案。可见,结合企业创新投入及其效率讨论产业政策的实施效果无疑有着重要的政策价值和现实意义。

就相关文献而言,学者试图从融资(Chen et al., 2013;连立帅等,2015)、投资及其效率(黎文靖、李耀淘,2014)、业绩与股价表现(韩乾、洪永淼,2014;赵卿,2016;连立帅等,2016)、全要素生产率(宋凌云、王贤彬,2013;Aghion et al., 2015)等方面考察宏观产业政策对于微观企业的影响。对于更为重要的企业创新问题,目前仅有黎文靖、郑曼妮(2016)进行了研究,他们基于创新动机区分了企业的“实质性创新”和“策略性创新”行为,认为中国执行的选择性产业政策致使企业进行了更多的“策略性创新”,他们的研究有助于我们理解产业政策的长期效力,加深对产业政策引领企业创新的认识。然而,产业政策对创新效率有何影响,以及不同的资源分配形式(“特惠型”和“普惠型”)有何差异等问题还有待更深入地研究。有鉴于此,本文以2007-2014年中国上市公司为样本,利用2011年“五年规划”变更导致的产业政策扶持范围变化这一自然实验,构造双重差分模型(DID)探讨了宏观产业政策之于微观企业创新的经济后果及其作用机制。本文研究表明,产业政策能够增加被扶持企业的研发强度,且影响程度呈现出“先升后降”的动态变化趋势;上述作用主要是通过政府补贴、税收优惠等“资源效应”而非降低企业市场势力、行业集中程度等“竞争效应”来实现的;进一步研究还发现,资源依赖下的产业政策降低了被扶持企业的创新效率,相比于“普惠型”的资源分配方式,上述负面效果在“特惠型”的资源分配方式即政府补贴和税收优惠等集中于少数企业的情况下尤为严重。

本文的贡献可能在于:第一,目前讨论产业政策作用机制的文献,或者关注产业政策的资源配置作用,或者聚焦产业政策的竞争效应,缺少对两者的系统考察。本文在同一框架内比较了“资源效应”和“竞争效应”两种效应,部分解释了当前产业政策激励效果不佳的现象;第二,从中国产业政策依赖直接配置资源的特征事实出发,比较了“特惠型”和“普惠型”两种资源分配方式的差异;第三,本文从产业政策的核心目标出发,关注宏观产业政策和微观企业创新这一重要关系,不仅是对基于微观视角考量产业政策效果的文献之补充,也更加契合经济新常态的现实情境;第四,利用“五年规划”变更这一自然实验构造的双重差分模型,克服了可能存在的内生性问题对实证结果的干扰,提供了更为可靠的研究结论。

余文安排如下:第二部分简要介绍中国的产业政策,并详细分析产业政策影响企业创新的两种机制,同时结合中国的制度背景提出可供检验的研究假设;第三、第四部分进行变量选取和研究设计,并对研究假设进行实证检验和分析;第五部分进一步讨论了产业政策对创新效率的影响,并比较了两种资源分配方式的差异;最后为研究结论与启示。

二、 制度背景、理论框架与研究假设 (一) 中国的产业政策概述中国的产业政策形式众多、范围广泛,其中由中共中央建议、国务院制定并经全国人大审议通过的“五年规划”则是产业政策的纲领文件,对未来五年的产业发展进行了比较系统的规划(Chen et al., 2013)。比如,第十二个“五年规划”中就设有“改造提升制造业”“培育发展战略性新兴产业”“推动能源生产和利用方式变革”等多个与技术创新密切相关的章节。“五年规划”确定以后,相关部门将会按照其基本要求,制定较为详细的实施方案(宋凌云、王贤彬,2013),比如,财政部门有针对性的对企业进行补贴,税务部门出台税收优惠政策,行政部门落实审批手续,科技部门设立公共研发中心等。Chen et al.(2013)发现,受到产业政策扶持的行业,其股权融资和债务融资均更具优势;黎文靖、郑曼妮(2016)的研究表明,企业追求专利数量可以获得十分可观的政府补贴和税收优惠。

(二) 产业政策扶持影响企业创新的作用机制:资源效应与竞争效应正如党的十八大报告提出的,技术创新体系的主体是微观企业。但中国企业存在着自主创新能力严重滞后于经济发展现实需求的现象(张杰等,2011),企业往往“不能”甚至“不愿”进行创新:首先,对于一些希望创新的企业,因为创新活动的不确定性、信息不对称以及商业化过程较长等问题而普遍面临融资约束(鞠晓生等,2013),这一窘境与创新活动所需资金的持续高额投入形成鲜明对比(安同良等,2009;Brown and Petersen, 2011);其次,企业的创新意愿还与其所处的外部环境密切相关(张杰等,2011)。比如,市场竞争通过市场定价、市场份额以及进入威胁等迫使企业增加创新投入(吴延兵,2007;聂辉华等,2008),而在市场竞争程度较低的中国,“竞争与研发”这一经典命题并不总是成立,现实中的部分企业尤其是大型国有企业依靠垄断势力获取超额租金,并无创新的需求与意愿(张杰等,2011)。在知识产权保护较差的情况下,企业创新还存在被模仿的风险因而无法得到正常的市场收益回报,导致自主创新意愿不足(Lin et al., 2010)。

化解企业创新面临的以上双重困局,不仅需要交通、电力等硬的基础设施,而且需要有效的金融制度安排和完善的法律法规等软的制度环境(解维敏、方红星,2011;潘越等,2015),然而这些均是单个企业乃至整个市场都无法解决的问题,迫切需要一个有为政府以克服市场失灵问题(林毅夫,2014)。事实上,世界各国也正是通过实施各项支持政策来鼓励和扶持企业创新的(Dosi et al., 2006;Steinmueller,2010),产业政策则是其中一个重要方式(黎文靖、郑曼妮,2016)。正如林毅夫(2014)所指出的,今天的发达国家昔日都曾采用过产业政策去扶持国内某些特定产业的发展,而且即使到今天也没有完全奉行自由放任的政策,比如,他们仍在通过专利保护、补助基础科研、政府采购等措施来支持他们的企业进行技术创新和产业升级。

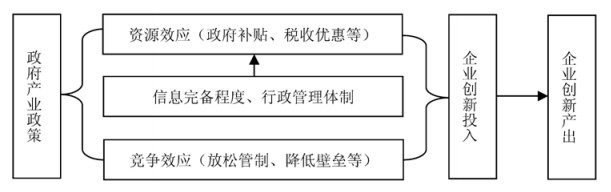

产业政策扶持对企业创新的作用机制可以归纳为“资源效应”与“竞争效应”两种。一方面,当企业受到产业政策的扶持时,可以得到大量的政府补贴、税收优惠等(宋凌云、王贤彬,2013;Aghion et al., 2015;赵卿,2016),从而为创新活动提供必要的资金支持,本文将产业政策带来资源优势从而影响企业创新的机制定义为产业政策的“资源效应”。产业政策引致的资源不仅可以直接缓解企业的融资约束,有利于其创新活动,而且这一政府行为具有间接的认证功能,能够提升外部投资者对企业创新的认可水平,缓解双方的信息不对称,帮助企业获取外部融资(李莉等,2015);另一方面,政府对某一产业进行扶持时,还会营造良好的企业竞争环境,比如加强基础设施建设和人才培养,放松行业管制、降低进入壁垒、简化行政审批手续等(黎文靖、李耀淘,2014),政府的上述行为无疑会加速潜在企业的进入和在位企业的淘汰,企业不断进入、退出的动态变化随即引致行业竞争态势的加剧,进而迫使企业加大技术创新以获得竞争优势,争夺市场份额(Agion and Howitt, 1992;Zucker and Darby, 2007;黎文靖、郑曼妮,2016),本文将这一机制定义为产业政策的“竞争效应”。Agion and Howitt (1992)的经典理论模型认为,竞争与创新呈倒U型关系,但是Zucker and Darby (2007)的实证研究表明,当行业的进入壁垒降低之后,新企业的大量进入会加剧行业内竞争,此时该行业内的企业为争夺市场份额,将在技术和产品上寻求突破,努力创新以获得竞争优势。基于中国的独特情境,张杰等(2014)也发现,竞争和创新之间呈现显著且稳健的正向关系,并将其归结为中国产业内部企业技术能力的差距较小且竞争相对激烈的结构特征。这些证据都表明,就中国的经济现实而言,提高竞争可以促进企业创新研发活动(聂辉华等,2008)。

(三) 产业政策扶持与企业创新:研究假设如前所述,产业政策对企业创新的作用机制兼具“资源效应”和“竞争效应”,但江飞涛、李晓萍(2010)基于原有的计划经济历史,认为中国政府采取的产业政策一直以来就具有直接强烈干预微观市场的特征,比如利用财政补贴、税收减免、土地优惠、金融信贷支持等保护和扶持在位的大型企业,限制中小企业对在位大企业市场地位的挑战和竞争。事实上,这也与中国独特的官员考核制度密切相关(黎文靖、郑曼妮,2016)。为了在有限的任期内迅速提升政绩,从而在激烈的“政治锦标赛”中获胜,地方官员往往更加关注容易测度的短期目标(白俊、孟庆玺,2015)。加强基础服务和人才培养,放松行业管制、降低进入壁垒、简化行政审批手续等“提供服务”的产业政策不仅耗时较长,而且不确定性较高,并不符合地方政府的短期政治诉求。相比之下,直接“挑选赢家”,为其提供补贴、税收优惠等资源扶持,快速增加企业的创新投入,既符合自身利益,也简单易行。因此,中国的产业政策更多地体现为分配政府补贴、税收优惠等“资源效应”。

值得关注的是,产业政策引致的“资源效应”要想真正提升企业创新水平需要满足以下条件:政府“愿意”而且“能够”准确判断出所有产业的发展前景以及技术演进路径,然后按照各个产业的不同需求合理、公正的分配资源(江小涓,1993)。事实上,这些条件不仅囿于信息的完备程度(宋凌云、王贤彬,2013),还受制于政府的行政管理体制等诸多外部因素,处于转轨时期的中国并不满足。就目前而言,中国尚无西方发达市场那样完善的评级机构等信息中介对企业质量和未来业绩进行分析评估(于蔚等,2012),政府和企业之间存在严重的信息不对称,政府既不可能拥有关于企业技术演进和发展的完全信息,也因专业性知识和实践的局限而难于正确地预见技术前景(Powell,2005;张曙光,2013)。相反,“关系型”社会的历史传统使得政商关系替代了市场信息(Allen et al., 2005),企业通过和政府官员建立某种政治关联获得自身所需的资金和其他稀缺生产要素成为普遍现象(余明桂等,2010),政府出于安全性或自身利益考虑,也愿意通过私人信息分配资源①(Wong,2014)。就经济后果而言,这种通过寻租活动获取资源的形式往往使得资金配置效率较低(Shleifer and Vishny, 1994;张杰等,2011)。安同良等(2009)发现,存在大量寻租机会时,政府针对企业R & D活动的财政补贴政策会受到扭曲,后者会发送虚假的“创新类型”信号以获取政府R & D补贴,从而削弱政府R & D补贴的激励效应。黎文靖、郑曼妮(2016)的研究也表明,中国以政府补贴和税收优惠为激励手段的产业政策导致企业为寻求扶持而策略性的增加创新“数量”,忽略了创新“质量”。因此,通过“资源效应”实施产业政策这一政府直接干预市场的施政逻辑有其根本缺陷(江飞涛、李晓萍,2010)。

① 王小鲁等(2013)一项对全国四千家各类企业的调查显示,34%的企业负责人将政策和政府行政管理方面的问题列为对企业经营影响最大的障碍因素,54%的企业负责人认为这方面的问题构成了企业经营的主要障碍因素之一,其中多数反映集中在政策和政府行政在“公开、公平、公正”方面做得不好。

综上所述,本文提出如下有待检验的研究假设:中国政府在执行产业政策时,往往更愿意直接进行政府补贴、税收优惠等资源的分配,而不愿意营造良好的竞争环境。因此,产业政策扶持更多的体现出“资源效应”而非“竞争效应”,而且资源主要流向了少数大型企业,由此导致的后果是产业政策扶持虽能一定程度上提升企业创新投入,却损害了企业创新效率。本文的逻辑框架可以总结为图 1。

|

图 1 产业政策扶持与企业创新 |

中国上市公司的研发费用自2007年开始披露,因此本文选取2007-2014年上市公司作为初始样本,并按照研究惯例进行了如下处理:(1)考虑到本文研究的主要是企业技术创新,剔除农林牧渔业、批发和零售贸易、金融保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化产业以及综合类行业;(2)为了保证“五年规划”变更前后样本公司的可比性,删除2011年及其以后上市的公司;(3)剔除变量缺失、ST的样本,并对公司层面的连续变量进行1%水平的极端值缩尾处理,最终得到2882个公司年度面板数据。专利申请数据来自国家知识产权局,研发费用数据来自Wind数据库,产业政策数据手工收集于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(2006-2010年)规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》,政府补贴数据来自iFinD数据库①,科技人员数量来自RESSET数据库,最终控制人资料来自CCER数据库,其他财务数据均来源于CSMAR数据库,统计分析所使用的软件为Stata 14.0。

① iFinD数据库不仅对上市公司获得的政府补贴总额进行了披露,还列示了明细项目,为了使本文的研究更加精确,我们从政府补贴中分离出了只与R & D相关的部分。

(二) 变量定义 1. 企业创新本文研究的被解释变量企业创新包括企业研发强度和企业创新效率两个方面。首先,参考李汇东等(2013)、康志勇(2013)的做法,使用研发费用占主营业务收入的比重R & D衡量企业的研发强度②;其次,在进一步考察企业创新效率时,我们关注企业创新的产出弹性,即研发强度与创新产出之间的敏感性,其主要依据是,创新投入作为创新产出的核心要素,应该和后者保持一个比较稳定的关系,尽管因为专利类型及其周期差异,两者之间的敏感系数不能完全准确地衡量企业创新效率水平,但其变化却可以捕获企业创新效率的大致变化。其中,创新产出使用企业的专利申请数量Patent,并对其加1然后取自然对数(Tong et al., 2014;黎文靖、郑曼妮,2016)。

② 在后文中,我们还使用了扣除政府研发补贴后的研发费用,然后除以主营业务收入,并将其定义为企业自有研发强度。

2. 产业政策扶持不同于Aghion et al.(2015)直接使用政府补贴与税收优惠代替产业政策的做法,本文参考Chen et al.(2013)、祝继高等(2015)以及黎文靖和郑曼妮(2016)的研究,定义行业层面的虚拟变量来表示产业政策。相比之下,这种方式更为全面,噪音也比较小。结合具体研究内容,本文首先对《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(2006-2010年)规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》进行文本分析,若文件中出现诸如提高某一产业(行业)的“创新”、“研发”、“技术进步”等与创新高度相关的论述①,将其与《上市公司行业分类指引》(2001版)中的三位代码进行匹配。然后根据双重差分模型的设计思路,设置虚拟变量Post和Treat,Post表示第十一个“五年规划”结束第十二个“五年规划”开始,即“五年规划”变更事件,2010年及其以前取0,2011年及其以后取1;Treat用来区分实验组和控制组,如果某一行业不受第十一个“五年规划”扶持而受到第十二个“五年规划”的扶持(产业政策新增扶持行业),则Treat取1,即我们要考察的实验组;如果某一行业不受第十一个“五年规划”扶持也不受第十二个“五年规划”的扶持(产业政策从未扶持行业),则Treat取0,即作为参照的控制组②。

① 比如,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(2006-2010年)规划纲要》在“提升汽车工业水平”一节中指出:增强汽车工业自主创新能力,加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用,提高自主品牌乘用车市场占有率。

② 本文主要研究产业政策扶持带来的激励效应,因此考虑到样本的可比性,我们剔除了两个“五年规划”均扶持,以及受到第十一个“五年规划”扶持而不受第十二个“五年规划”扶持的样本。

3. 其他重要变量在讨论产业政策扶持的作用机制时,本文涉及到政府补贴、税收优惠、企业市场势力和行业集中程度四个变量,前两个变量代表“资源效应”,后两个变量代表“竞争效应”。具体而言,政府补贴(Sub)使用与创新有关的政府补贴的自然对数表示(宋凌云、王贤彬,2013);税收优惠(Tax)以应纳税所得额*(名义税率-实际税率)然后取自然对数表示(宋凌云、王贤彬,2013);企业市场势力,以价格-成本边际Pcm和经行业中值调整的超额价格-成本边际Epcm两个指标表示(吴昊旻等,2012),企业市场势力越大,垄断力量越强;行业集中程度,以赫芬达尔指数HHI和经调整的对偶赫芬达尔指数HHID表示,行业集中程度越高,竞争程度越小。上述主要变量以及其他涉及到的控制变量具体计算方法如表 1所示。

| 表 1 变量定义 |

表 2是对样本的基本统计。从Panel A的描述性统计看到,在样本区间内,企业创新产出Patent均值为1.83,企业研发强度R & D均值为2.49%,总体创新水平偏低,从最值和分位数来看,不同企业之间的创新水平差异较大;从Panel B的差异性检验则可以看出,对于产业政策新增扶持的行业(实验组),企业研发强度R & D均值和中值在2011年“五年规划”变更之后均有显著上升,初步说明产业政策扶持增加了企业的研发强度;但我们注意到,对于产业政策从未扶持的行业(控制组),企业研发强度R & D均值和中值在2011年以后也都有所上升,只是上升幅度小于产业政策新增扶持的行业,这说明本文使用双重差分模型进行估计具有合理性。

| 表 2 基本统计 |

为了排除其他因素的干扰,准确识别产业政策扶持与企业研发强度之间的因果关系,本文利用“五年规划”变更,即第十一个“五年规划”结束第十二个“五年规划”开始导致产业政策扶持范围变化这一外生的自然实验,设计双重差分模型(DID)估计产业政策扶持对企业创新的激励效果,这一方法能够控制随时间变化的不可观测总体因素的影响,因而能得到对政策效果的无偏估计(陈林、伍海军,2015)。

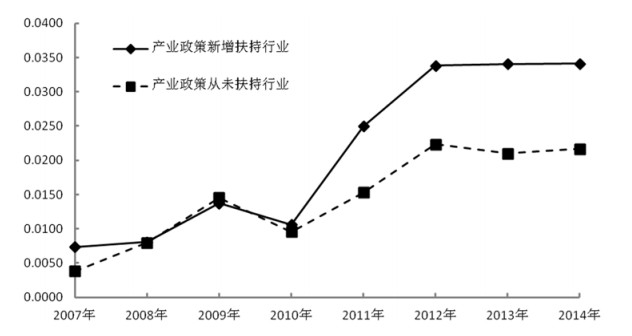

然而,双重差分模型的使用需要满足严格的假设条件(陈林、伍海军,2015):第一,随机性假设,即通过事件的随机化排除那些无法控制因素的影响,从而控制所有可能影响实验结果的无关因素;第二,同质性假设,即实验组和控制组样本除政策冲击不同外,其余各方面都应达到近乎相等或完全相似的程度,也即平行趋势假设。对于本文的研究而言,“五年规划”的宗旨是“主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为,是未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领,是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据”,因此其制定与变更对企业而言是相对外生的政策冲击;在图 2中,通过比较“五年规划”变更前后产业政策新增扶持的行业(实验组)与产业政策从未扶持的行业(控制组)的企业研发强度差异,发现“五年规划”变更之前的2007-2010年,两组的研发强度几乎持平,满足平行趋势假设,而在2011年“五年规划”变更以后,两组的研发强度差异开始逐渐扩大。

|

图 2 “五年规划”变更与企业研发强度 |

因此,在研究方法上,本文借鉴了范子英等(2016)、赵卿(2016)的双重差分模型思路,在变量选取上,本文则主要参考了黎文靖和郑曼妮(2016)在研究产业政策与企业创新时的做法。但是,考虑到本文的研究内容与他们均有差异,我们在黎文靖和郑曼妮(2016)的基础上,增加了“竞争效应”的代理变量,这些指标来自吴昊旻等(2012)的研究,此外,我们还加入了科技人员数量(肖文、林高榜,2014)、产权性质等控制变量(吴延兵,2007),以使结论更加严谨。变量的详细定义和理论依据见上文,具体计量模型如下:

| $ R\And {{D}_{i, t}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}Post+{{\alpha }_{2}}Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{3}}Post*Trea{{t}_{j}}+\sum{Control+{{\varepsilon }_{i, j}}} $ | (1) |

其中,下标i和t分别表示公司和年度,j为公司所处行业;R & D为企业研发强度;Post用来表示“五年规划”变更事件,2010年及其以前等于0,2011年及其以后等于1;Treat用来区分实验组和控制组,Treat=1表示2011年以后产业政策新增扶持的行业(实验组),Treat=0表示样本区间内产业政策从未扶持的行业(控制组);根据双重差分模型的设计思想,α0是常数项,α1度量了Treat=0即控制组在产业政策变更前后的差分,由于控制组不受产业政策变更的影响,所以这个差分是其他混杂因素作用的结果;实验组的差分则是α1+α3,它代表的是产业政策变更和其他混杂因素共同作用的结果,因此,α3事实上就是剔除了其他混杂因素后产业政策扶持给企业研发强度带来的净效应,也即我们重点关注的系数;Control是一组控制变量,包括:科技人员数量(Staff)、固定资产比重(Tangible)、投资机会(TobinQ)、成长性(Growth)、盈利能力(Roa)、经营活动现金流量(Cfo)、规模(Size)、资本结构(Lev)、成立年限(Age)、产权性质(State)、行业效应(Industry)以及年度效应(Year);ε为模型残差。

此外,我们有理由相信,由于政策的滞后性、时效性等因素,产业政策扶持对企业研发强度的影响程度可能会随着时间变化而有所差异。因此,我们借鉴范子英等(2016)在研究政治关联与经济增长关系时的做法,将上述模型中产业政策激励的平均效应分解到每一个年度,考察其动态变化。计量模型设置如下:

| $ R\And {{D}_{i, j}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}Post+{{\alpha }_{2}}Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{3}}\sum\limits_{t=2011}^{t=2014}{{{D}_{t}}*Trea{{t}_{j}}}+\sum{Control+{{\varepsilon }_{i, j}}} $ | (2) |

其中,下标i和t分别表示公司和年度,j为公司所处行业;D为年度变量,分别取值2011、2012、2013和2014,因此α3能够度量剔除了其他混杂因素后,每一个年度产业政策扶持给企业研发强度带来的净效应,也即我们重点关注的系数;其他变量均与模型(1)保持一致;ε为模型残差。

表 3汇报了模型(1)和模型(2)的回归结果。列3.1是传统方法的估计结果,Treat的系数为0.0050,在1%水平下显著,说明相对于不受产业政策扶持的企业,受到产业政策扶持的企业研发强度更高,但是这一结果没有排除可能存在的内生性问题;因此,我们接着使用双重差分模型即模型(1)进行估计,结果如列3.2所示,Treat*Post的系数为0.0089,在1%水平下显著,说明产业政策扶持对企业研发强度具有正向激励效果,而且传统方法可能低估了产业政策的实际效果。这与前文的理论分析一致,即政府制定的产业政策可以一定程度上消除企业创新的负外部性,在资源或制度上给予扶持,提升企业的研发强度;进一步地,我们考察产业政策扶持对企业研发强度的激励作用在时间上的动态变化即模型(2),结果如列3.3所示,从Treat*Post的系数变化来看,产业政策对企业研发强度的激励作用在第一年较小,之后逐年增加,于第三年达到最大,可能的原因是“五年规划”属于纲领文件,具体的配套支持措施需要一定的时间来制定和执行。不过,产业政策的激励效应第四年起开始略有下降,可能的原因在于,到了第四年,下一个“五年规划”草案已经出台,无论是政府部门还是企业自身都有了新的预期,甚至开始做出调整,致使当前的“五年规划”激励作用有所减弱。

| 表 3 产业政策扶持与企业研发强度:基本结果 |

此外,为了得出更为细致的结论,我们对企业创新投入的构成进行细分,将研发费用扣除政府研发补贴后再除以主营业务收入,得到企业自有研发强度。这一指标相对准确的度量了企业受到产业政策激励后的自发行为,可以更好地看到产业政策的实施效果。我们对模型(1)和模型(2)重新进行估计,从列3.4和3.5的结果可以看出,基本结论保持不变,即产业政策对企业研发强度具有正向的激励效果,且在时间上呈现“先升后降”的动态变化趋势。唯一的不同在于,估计系数与列3.2和3.3相比略有下降, 这说明企业研发投入中亦有政府补贴的贡献,但企业自有投入还是占据了主导地位。

(二) 产业政策扶持与企业研发强度:作用机制接下来,我们继续考察产业政策扶持激励企业研发强度的作用机制。结合前文的理论分析,我们从产业政策引致的“资源效应”和“竞争效应”两个方面进行考虑。就“资源效应”而言,鉴于政府补贴和税收优惠是政府实施产业政策的常用手段(宋凌云、王贤彬,2013;黎文靖、郑曼妮,2016;Aghion et al., 2015),本文选取两者共同代表产业政策可能引致的资源配置变化;就“竞争效应”而言,参考吴昊旻等(2012)的研究,从企业市场势力和行业集中程度两个层面对产业政策可能引致的竞争程度变化进行度量。

在计量模型的设计上,我们主要参考黎文靖和李耀淘(2014)在研究产业政策与公司投资时的做法,先考察解释变量对中介变量的影响,再将解释变量和中介变量交乘后纳入模型,考察其对被解释变量的影响。不过,区别在于我们研究的是产业政策与企业创新,因此主要变量的选取综合现有研究有所调整,在研究方法上,我们则继续使用更为严谨的双重差分模型,具体计量模型设计如下:

| $ Mechanis{{m}_{i, t}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}Post+{{\alpha }_{2}}Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{3}}Post*Trea{{t}_{j}}+\sum{Control+{{\varepsilon }_{i, j}}} $ | (3) |

| $ \begin{align} & R\And {{D}_{i, t}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}Post+{{\alpha }_{2}}Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{3}}Post*Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{4}}Mechanis{{m}_{i, t}} \\ & +{{\alpha }_{5}}Post*Trea{{t}_{j}}*Mechanis{{m}_{i, t}}+\sum{Control+{{\varepsilon }_{i, j}}} \\ \end{align} $ | (4) |

其中,下标i和t分别表示公司和年度,j为公司所处行业;Mechanism代表产业政策发挥作用的各种机制,在不同的回归中,分别为政府补贴Sub、税收优惠Tax、企业市场势力Pcm(Epcm)和行业集中程度HHI(HHID);模型(3)中,控制变量根据不同的被解释变量有所变化,但基本包括了现有研究中的常用变量(宋凌云、王贤彬,2013),与模型(1)类似,我们重点关注的是α3,即剔除了其他混杂因素后产业政策扶持给企业带来的净“资源效应”或“竞争效应”;模型(4)是在模型(1)的基础上引入了Mechanism及其与Post*Treat的交乘项Post*Treat*Mechanism,因此控制变量与模型(1)相同,这里,我们重点关注的是α5,即产业政策与不同作用机制的交乘项的系数,其显著性可以帮助我们判断产业政策究竟通过何种机制影响企业研发强度;ε为模型残差。

表 4和表 5汇报了模型(3)的回归结果。就“资源效应而言,从列4.1-4.3可以看到,以政府补贴Sub为被解释变量时,Post*Treat的系数为正但不显著,我们进一步区分了企业规模,发现在规模较大的样本中,Post*Treat的系数显著为正,说明虽然同属产业政策扶持的范围,但只有部分大型企业得到了政府补贴。以税收优惠Tax为被解释变量时,同样看到只有部分大型企业得到了税收优惠;就“竞争效应”而言,从列5.1-5.4可以看出,现实中的产业政策不仅没有发挥“竞争效应”,而且强化了少数企业的市场垄断势力,加剧了受扶持行业的集中程度。其中的原因前已述及,无论是基于转轨经济时期政府干预较强的基本特征,还是出于目前的官员考核制度,加强基础服务和人才培养,放松行业管制、降低进入壁垒、简化行政审批手续等“提供服务”的产业政策手段不仅耗时较长,而且不确定性较高,并不符合相关部门的政治诉求,而直接“挑选赢家”,为其提供补贴、税收优惠等资源扶持,快速增加企业的创新投入,既符合自身利益,也简单易行。因此,中国的产业政策更多地体现为分配政府补贴、税收优惠等“资源效应”。

| 表 4 产业政策扶持与企业研发强度:资源效应 |

| 表 5 产业政策扶持与企业研发强度:竞争效应 |

表 6汇报了模型(4)的回归结果。从列6.1-6.2可以看到,无论是政府补贴还是税收优惠作为“资源效应”的代理变量,Post*Treat*Mechanism的系数均至少在5%水平下显著为正,说明“资源效应”确实是产业政策能够激励企业研发强度的作用机制;列6.3-6.4则显示了完全不同的结果,即考察“竞争效应”(企业市场势力和行业集中程度)时,Post*Treat*Mechanism的系数均不显著,说明产业政策激励尚未发挥“竞争效应”。表 6与上文的表 4、表 5共同印证,强化了本文的研究结论。

| 表 6 产业政策扶持与企业研发强度:作用机制 |

为了使我们的结论更加稳健,本文将从排除替代性解释,变换样本、估计方法和主要衡量指标等多个方面进行了检验:(1)虽然上文发现产业政策扶持与企业研发强度之间具有显著的正向关系,但可能存在一些替代性的解释。比如,实验组行业自身调整了经营决策,2011年开始大量增加创新投入,而这并不必然是产业政策扶持所致。对此,我们使用研发强度的估计值与真实值的差额作为被解释变量进行稳健性检验,前者根据企业自身特征进行估计,基本可以反映出企业的决策行为(周亚虹等,2012),因此其与真实值的差额也更能捕获产业政策这一外生冲击的影响。回归结果如列7.1所示,Post* Treat的系数依然显著为正,从而排除了企业自身决策的影响;(2)由于创新水平较高的行业更契合国家实施产业政策的意图,因此更可能被选为产业政策扶持的对象,进而导致估计结果有偏(周亚虹等,2012)。为此,我们剔除高技术产业,重新进行回归,结果见列7.2,未有变化;(3)不受产业政策扶持的样本中,还有部分行业因面临产能过剩问题受到政府各项政策的限制,本文剔除水泥、平板玻璃、钢铁、电解铝等产能过剩行业重新分析,如列7.3所示,结果依然稳健;(4)席卷全球的2008年金融危机对微观企业的各项生产经营活动均有重大影响,由此可能给本文的分析带来噪音,剔除2008年的样本重新进行分析,结果如列7.4,依然稳健;(5)尽管本文控制了行业固定效应,但企业创新的行业差异可能依然干扰我们的结果,因此我们只保留制造业进行分析,结论没有实质变化;(6)考虑到个体固定效应会部分吸收产业政策扶持的激励效应,因此前文选择控制更多的公司层面变量而没有使用个体固定效应进行分析,但从列7.5的结果来看,即使考虑个体固定效应的低估,产业政策扶持带来的激励效果依然存在(Post* Treat的系数为0.0023,在10%水平下显著);(7)在指标衡量方面,参考解维敏和方红星(2011)的做法,采用研发费用占总资产的比重来重新度量企业研发投入,结论如列7.6所示,依然成立;(8)此外,我们通过随机改变产业政策的扶持范围进行安慰剂检验。结果表明,排除产业政策扶持这一变量之后,企业创新投入并无显著增加,反面验证了2011年及其以后企业创新水平的显著增加确实是产业政策扶持引起的。限于篇幅,部分稳健性检验结果没有列示。

五、 产业政策扶持对企业创新效率的影响:兼论资源配置的两种形式上文只是检验了产业政策扶持是否以及如何影响了企业的研发强度。但更进一步地,这一激励效果是否最终带来了相应的创新产出,即提升了企业的创新效率?上述问题关乎实施产业政策的真正效果。此外,既然目前的产业政策以直接分配资源为主,那么,“特惠型”和“普惠型”的两种资源分配方式有何差异,即产业政策的资源配置是应该“一枝独秀”还是“百花齐放”?借鉴Aghion et al.(2015)的做法,本文首先构造一个反映行业内政府补贴离散程度的指标:HHI_Subj, t=∑(Subij, t/Sum_Subj, t)2,HHI_Subj, t越小,表明t时期内政府补贴在j行业内不同企业i间的分布越均匀;其次,按HHI_Subj, t分为两个子样本,我们将其分别称之为“普惠型”和“特惠型”的资源分配方式,然后对两个子样本进行比较。类似的,对于税收优惠,也构造同样的指标HHI_Taxj, t①。我们参考陆国庆等(2014)在研究政府创新补贴的绩效时用到的方法,通过考察产业政策扶持对企业创新产出弹性的影响,检验产业政策扶持对创新效率的作用。其主要依据是,创新投入作为创新产出的核心要素,应该和后者保持一个比较稳定的关系,一定时期内,两者之间的敏感系数(企业创新的产出弹性)的变化可以大致反映企业创新效率的大致变化,具体计量模型设计如下:

| $ \begin{align} & Paten{{t}_{i, t}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}Post+{{\alpha }_{2}}Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{3}}Post*Trea{{t}_{j}}+{{\alpha }_{4}}R\And {{D}_{i, t}} \\ & +{{\alpha }_{5}}Post*Trea{{t}_{j}}*R\And {{D}_{i, t}}+\sum{Control+{{\varepsilon }_{i, j}}} \\ \end{align} $ | (5) |

①“普惠型”和“特惠型”与行业本身的分散和集中无关,而和产业政策之资源配置的相对分散和集中密切相关。比如,即使一个本身比较集中的行业,如果政府补贴和税收优惠的配置比较均匀,这个行业也会被划分到普惠型的分组中;相反,一个本身比较分散的行业,如果政府补贴和税收优惠的配置集中于少数企业,这个行业反而会被划分到特惠型的分组中。

其中,下标i和t分别表示公司和年度,j为公司所处行业;Patent为企业创新产出;在模型右边,我们引入了R & D及其与Post*Treat的交乘项Post*Treat*R & D,这样其系数α5就可以度量剔除了其他混杂因素后,产业政策扶持给对企业创新产出弹性带来的净效应,也即我们重点关注的系数;其他控制变量与模型(1)类似,包括了影响企业创新产出的主要变量;ε为模型残差。

表 8报告了相应的回归结果。从列8.1看出,Post*Treat*R & D的系数为-9.4092,在5%水平下显著为负,说明与不受产业政策扶持的企业相比,受到产业政策扶持的企业研发强度与创新产出的正向关系(产出弹性)更低,即产业政策扶持反而降低了企业的创新效率。究其原因,正如前文所分析的,中国尚无西方发达市场那样完善的评级机构等信息中介对企业质量和未来业绩进行分析评估(于蔚等,2012),政府和企业之间存在严重的信息不对称,政府既不可能拥有关于企业技术演进和发展的完全信息,也因为专业性知识和实践的局限而很难正确地预见技术前景(Powell,2005;张曙光,2013)。加之普遍存在的政企关系,政府在分配研发补贴、税收优惠等资源时会受到扭曲,企业也会进行质量不高的策略性创新以获取政府研发补贴和税收优惠(黎文靖、郑曼妮,2016),从而削弱资源效应主导下的产业政策的激励效应。接下来,本文试图探究“特惠型”和“普惠型”的两种资源分配方式的差异,以结合产业政策的现实特征,提供更为可行的产业政策优化方案。分别按照政府补贴和税收优惠的离散程度进行分组检验,结果如列8.2-8.5所示,产业政策扶持对企业创新效率的削弱作用只出现在“特惠型”的资源分配方式中,即政府补贴和税收优惠在行业内分布较为集中的组别。结合前文的发现,不难理解,“特惠型”的资源分配方式固化了个别企业的垄断地位,没有引致良好的市场竞争环境,使其依靠资源优势就能获取超额垄断利润,也就很难真正激发这类企业的创新活动,其他愿意创新的中小企业却因资源匮乏而无法创新。可见,公平分配资源,营造竞争环境,才是产业政策的最优选择。

| 表 7 产业政策扶持与企业研发强度:稳健测试 |

| 表 8 产业政策扶持与企业创新效率:最优选择 |

此外,尽管现有文献多用专利申请数量代表创新产出,但也有学者指出,专利申请的要求高、周期长,尤其是反映企业原创能力的发明专利周期更长,而且部分企业出于战略或商业机密的考虑也不一定积极申请专利。考虑到这些因素,本文使用其他指标进行测试,以使结果更加稳健。回归结果如表 9所示,我们按照原创程度将专利分为发明专利Invention和非发明专利NoInvention,并且以t期、t+1期、t+2期的发明专利和非发明专利分别作为被解释变量这样使得样本有所减少,但更加符合公司申请专利的现实特征。感谢审稿人的建设性意见。。列9.1-9.6的结果表明,在以上几种情况下,Post*Treat*R & D的系数均显著为负;此外,我们参考聂辉华等(2008)的做法,使用企业研发强度对营业利润的贡献来衡量创新效率,列9.7的结果显示,Post*Treat*R & D的系数虽不显著但为负数。以上结果共同说明,产业政策扶持确实会降低企业的创新效率。

| 表 9 产业政策扶持与企业创新效率:其他指标 |

如何通过产业政策实现市场和政府的双向互动,从而在不完善的市场和不完美的政府之间寻求最优组合是中国经济转型升级的关键设问。本文从企业创新的角度出发,以2007-2014年中国上市公司为样本,使用双重差分模型(DID)考察了宏观产业政策之于微观企业创新的激励效果及其作用机制。研究结果表明:(1)产业政策能够增加被扶持企业的研发强度,且影响程度呈现出“先升后降”的动态变化趋势;(2)产业政策对企业研发强度的激励作用主要是通过政府补贴、税收优惠等“资源效应”而非通过降低企业市场势力、行业集中程度等“竞争效应”实现的;(3)资源依赖下的产业政策不仅没有提高反而降低了被扶持企业的创新效率,这在“特惠型”的资源分配方式即政府补贴和税收优惠等集中于少数企业的情况下尤为严重。

本文的政策含义在于:产业结构优化升级的过程中,既要保证市场起决定性作用,也要重视政府的作用,特别是对于创新这样具有正外部性的企业活动,尤其需要政府积极开展相关工作。问题的关键在于,要把握好政府介入市场的方式。正如本文所发现的,尽管政府制定的产业政策可以通过政府补贴、税收优惠等方式促进企业创新投入,但由于没有营造良好的外部竞争环境,产业政策扶持反而降低了企业的创新效率。此外,产业政策的负向作用在政府补贴和税收优惠等资源集中于少数企业(即“特惠型”的资源分配方式)的情况下尤为严重,这意味着通过均等、普惠的系列政策,激发全社会创新潜能,使得各类企业“百花齐放”,继续推进“万众创新”,为经济增长注入新的活力,是十分必要的。

| [] | 安同良、 周绍东、 皮建才 , 2009, "R & D补贴对中国企业自主创新的激励效应", 《经济研究》 , 第 10 期 , 第 87–97 页。 |

| [] | 白俊、 孟庆玺 , 2015, "地方政府干扰了货币政策的有效性吗", 《经济学家》 , 第 9 期 , 第 59–69 页。 |

| [] | 陈林、 伍海军 , 2015, "国内双重差分法的研究现状与潜在问题", 《数量经济技术经济研究》 , 第 7 期 , 第 133–148 页。 |

| [] | 范子英、 彭飞、 刘冲 , 2016, "政治关联与经济增长--基于卫星灯光数据的研究", 《经济研究》 , 第 1 期 , 第 114–126 页。 |

| [] | 顾昕、 张建君 , 2014, "挑选赢家还是提供服务?--产业政策的制度基础与施政选择", 《经济社会体制比较》 , 第 1 期 , 第 231–241 页。 |

| [] | 韩乾、 洪永淼 , 2014, "国家产业政策、资产价格与投资者行为", 《经济研究》 , 第 12 期 , 第 143–158 页。 |

| [] | 黄群慧、 李晓华 , 2015, "中国工业发展'十二五'评估及'十三五'战略", 《中国工业经济》 , 第 9 期 , 第 5–20 页。 |

| [] | 江飞涛、 李晓萍 , 2010, "直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷", 《中国工业经济》 , 第 9 期 , 第 26–36 页。 |

| [] | 江小涓 , 1993, "中国推行产业政策中的公共选择问题", 《经济研究》 , 第 6 期 , 第 3–18 页。 |

| [] | 鞠晓生、 卢荻、 虞义华 , 2013, "融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性", 《经济研究》 , 第 1 期 , 第 4–16 页。 |

| [] | 康志勇 , 2013, "融资约束、政府支持与中国本土企业研发投入", 《南开管理评论》 , 第 5 期 , 第 61–70 页。 |

| [] | 李汇东、 唐跃军、 左晶晶 , 2013, "用自己的钱还是用别人的钱创新?--基于中国上市公司融资结构与公司创新的研究", 《金融研究》 , 第 2 期 , 第 170–183 页。 |

| [] | 李莉、 高洪利、 陈靖涵 , 2015, "中国高科技企业信贷融资的信号博弈分析", 《经济研究》 , 第 6 期 , 第 162–174 页。 |

| [] | 林毅夫 , 2014, 新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架. 北京: 北京大学出版社 . |

| [] | 黎文靖、 李耀淘 , 2014, "产业政策激励了公司投资吗", 《中国工业经济》 , 第 5 期 , 第 122–134 页。 |

| [] | 黎文靖、 郑曼妮 , 2016, "实质性创新还是策略性创新?--宏观产业政策对微观企业创新的影响", 《经济研究》 , 第 4 期 , 第 60–73 页。 |

| [] | 连立帅、 陈超、 米春蕾 , 2016, "吃一堑会长一智吗?--基于金融危机与经济刺激政策影响下企业绩效关联性的研究", 《管理世界》 , 第 4 期 , 第 111–126 页。 |

| [] | 连立帅、 陈超、 白俊 , 2015, "产业政策与信贷资源配置", 《经济管理》 , 第 12 期 , 第 1–11 页。 |

| [] | 陆国庆、 王舟、 张春宇 , 2014, "中国战略性新兴产业政府创新补贴的绩效研究", 《经济研究》 , 第 7 期 , 第 44–55 页。 |

| [] | 聂辉华、 谭松涛、 王宇锋 , 2008, "创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析", 《世界经济》 , 第 7 期 , 第 57–66 页。 |

| [] | 潘越、 潘健平、 戴亦一 , 2015, "公司诉讼风险、司法地方保护主义与企业创新", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 131–145 页。 |

| [] | 舒锐 , 2013, "产业政策一定有效吗?:基于工业数据的实证分析", 《产业经济研究》 , 第 3 期 , 第 45–54 页。 |

| [] | 宋凌云、 王贤彬 , 2013, "重点产业政策、资源重置与产业生产率", 《管理世界》 , 第 12 期 , 第 63–77 页。 |

| [] | 王小鲁、 余静文、 樊纲 , 2013, "中国分省企业经营环境指数2013年报告(摘要)", 《国家行政学院学报》 , 第 4 期 , 第 24–34 页。 |

| [] | 吴昊旻、 杨兴全、 魏卉 , 2012, "产品市场竞争与公司股票特质性风险--基于中国上市公司的经验证据", 《经济研究》 , 第 6 期 , 第 101–115 页。 |

| [] | 吴延兵 , 2007, "企业规模、市场力量与创新:一个文献综述", 《经济研究》 , 第 5 期 , 第 125–138 页。 |

| [] | 肖文、 林高榜 , 2014, "政府支持、研发管理与技术创新效率:基于中国工业行业的实证分析", 《管理世界》 , 第 4 期 , 第 71–80 页。 |

| [] | 解维敏、 方红星 , 2011, "金融发展、融资约束与企业研发投资", 《金融研究》 , 第 5 期 , 第 171–183 页。 |

| [] | 余明桂、 回雅甫、 潘红波 , 2010, "政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 65–77 页。 |

| [] | 于蔚、 汪淼军、 金祥荣 , 2012, "政治关联和融资约束:信息效应与资源效应", 《经济研究》 , 第 9 期 , 第 125–139 页。 |

| [] | 余泳泽 , 2011, "创新要素集聚、政府支持与科技创新效率:基于省域数据的空间面板计量分析", 《经济评论, 第2期》 , 第 93–101 页。 |

| [] | 张杰、 周晓艳、 李勇 , 2011, "要素市场扭曲抑制了中国企业R & D?", 《经济研究》 , 第 8 期 , 第 78–91 页。 |

| [] | 张杰、 郑文平、 翟福昕 , 2014, "竞争如何影响创新:中国情景的新检验", 《中国工业经济》 , 第 11 期 , 第 56–68 页。 |

| [] | 张曙光 , 2013, "市场主导与政府诱导--评林毅夫的《新结构经济学》", 《经济学(季刊)》 , 第 3 期 , 第 1079–1084 页。 |

| [] | 赵卿 , 2016, "国家产业政策、产权性质与公司业绩", 《南方经济》 , 第 3 期 , 第 68–85 页。 |

| [] | 周亚虹、 贺小丹、 沈瑶 , 2012, "中国工业企业自主创新的影响因素和产出绩效研究", 《经济研究》 , 第 5 期 , 第 107–119 页。 |

| [] | 祝继高、 陆峣、 岳衡 , 2015, "银行关联董事能有效发挥监督职能吗?--基于产业政策的分析视角", 《管理世界》 , 第 7 期 , 第 143–157 页。 |

| [] | Aghion, P. , Cai, J. , Dewatripont, M. , Du, L.S. , Harrison, A. and Legros, P. , 2015, "Industrial Policy and Competition". American Economic Journal:Macroeconomics , 7 (4) , 1–32. |

| [] | Aghion, P. and Howitt, P. , 1992, "A Model of Growth through Creative Destruction". Econometrica , 60 (2) , 323–351. DOI:10.2307/2951599 |

| [] | Allen, F. , Qian, J. and Qian, M. , 2005, "Law, Finance, and Economic Growth in China". Journal of Financial Economics , 77 (1) , 57–116. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.06.010 |

| [] | Brown, J.R. and Petersen, B.C. , 2011, "Cash Holdings and R & D Smoothing". Journal of Corporate Finance , 17 (3) , 694–709. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2010.01.003 |

| [] | Chen, D.H. , Li, Z.O. and Xin, F. , 2013, "Five-Year Plans, China Finance and Their Consequences". SSRN Working Paper . |

| [] | Dosi, G. , Marengo, L. and Pasquali, C. , 2006, "How Much Should Society Fuel the Greed of Innovators? On the Relations Between Appropriability, Opportunities and Rates of Innovation". Research Policy , 35 (8) , 1110–1121. DOI:10.1016/j.respol.2006.09.003 |

| [] | Lin, C. , Lin, P. and Song, F. , 2010, "Property Rights Protection and Corporate R & D:Evidence from China". Journal of Development Economics , 93 (1) , 49–62. DOI:10.1016/j.jdeveco.2009.04.006 |

| [] | OCED, , 2013, Perspectives on Global Development 2013:Industrial Policies in a Changing World, Paris: OCED Development Center . |

| [] | Powell, B. 2005, "State Development Planning:Did It Create an East Asian Miracle?". Review of Austrian Economics , 18 (3) , 305–323. |

| [] | Shleifer, A. and Vishny, R. , 1994, "Politicians and Firms". Quarterly Journal of Economics , 109 (4) , 995–1025. DOI:10.2307/2118354 |

| [] | Steinmueller, W.E. 2010, "Economics of Technology Policy". Handbook of The Economics of Innovation (2) , 1181–1218. |

| [] | Tong, T. , He, W. , He, Z.L. and Lu, J. , 2014, "Patent Regime Shift and Firm Innovation:Evidence from the Second Amendment to China's Patent Law". In Academy of Management Proceedings , 2014 (1) , 14174. DOI:10.5465/AMBPP.2014.14174abstract |

| [] | Wong, T.J. 2014, "Corporate Governance Research on Listed Firms in China:Institutions, Governance and Accountability". Foundations and Trends in Accounting , 9 (4) , 259–326. |

| [] | Zucker, L.G. and Darby, M.R. , 2007, "Star Scientists, Innovation and Regional and National Immigration". NBER Working Paper . |